Dies irae 歌詞 Dies irae,dies illa,

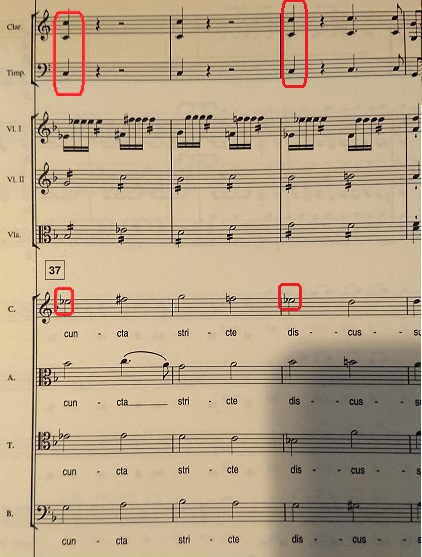

怒りの日!その日こそ、 「モツレク」においてはGradual,Tractは省略され、Kyrieが終わるとすぐにSequenceに入る。(これは当時はGradualやTractは単に唱えられることが多かったためである。M.ハイドンのレクイエムでもやはりこの両者は作曲されていない。ちなみにケルビーニやフォーレ、チマローザなどはこの両者も作曲している) 弦楽器のトレモロが歌詞のtremor を象徴している ことはいうまでもない)↑出だしのチェロバスパート。赤丸は隠された主題を示す VIDEO VIDEO 改訂のポイントは、バイヤーによれば3回出現するQuantus tremor est futurusのバスの入り である。 ジュスマイヤー版によればこのバスの入りのところはティンパニーとユニゾンのトランペットがパカ〜ンと入っているが、アイブラーの補筆には入っていない(ここで引用したYoutubeの版では入っている)。バイヤーはこの部分はモーツァルトはもっと控えめに作曲したはずだ、といい、そのために彼の版では、アイブラー補筆同様、ティンパニーとトランペットのパカ〜ンがない(但し、バイヤー版はその他の部分は、ジュスマイヤーの補筆も取り入れており、アイブラーと折衷という感じである)。なお、このパカーンを消す派はその後はMaunder版しかないので、バイヤーは結局、先見の明がなかったことになる。VIDEO

では他の版ではどうか。<モンダー版> この版はジュスマイヤー的なものを排する趣旨であるから、バイヤー版同様、この部分はトランペット、ティンパニは使用していない。

<ランドン版> アイブラーの版がそのまま使われている。ただし、3回出現するQuantus tremor

est futurusのバスの入りの部分だけは、アイブラーにはないトランペットとティンパニのパカーンが使われている。

<レヴィン版>

VIDEO

できればこの曲はアイブラー補筆を使ってほしいと思う。ただ、パカーン3回はやはりあった方がよいので、結局、ランドン版が一番良い、ということになる。ただし、パカーンの発明者はジュスマイヤーなので、200年の歴史とこの功労で、やはりジュスマイヤーのものでもよいとも思う。<Chors版について> VIDEO

Tuba Mirum

Tuba mirum spargens sonum 奇しきラッパの響きが

per sepulchra regionum, 各地の墓から

coget omnes ante thronum. すべての者を玉座の前に集めるでしょう。

Mors stupebit et natura, つくられた者が

cum resurget creatura, 裁く者に弁明するためによみがえる時

judicanti responsura 死も自然も驚くでしょう。

Liber scriptus proferetur, 書物がさしだされるでしょう。

in quo totum continetur, すべてが書きしるされた

unde mundus judicetur. この世裁く書物が。

Judex ergo cum sedebit, そして審判者がその座に着く時

quidquid latet, apparebit: 隠されていたことがすべて明らかにされ、

Nil inultum remanebit. 罪を逃れるものはありません。

Quid sum miser tunc dicturus? その時哀れな私は何を言えば良いのでしょう?

Quem patronum rogaurus? 誰に弁護を頼めば良いのでしょう?

Cum vix justus sit securus. 正しい人ですら不安に思うその時に。

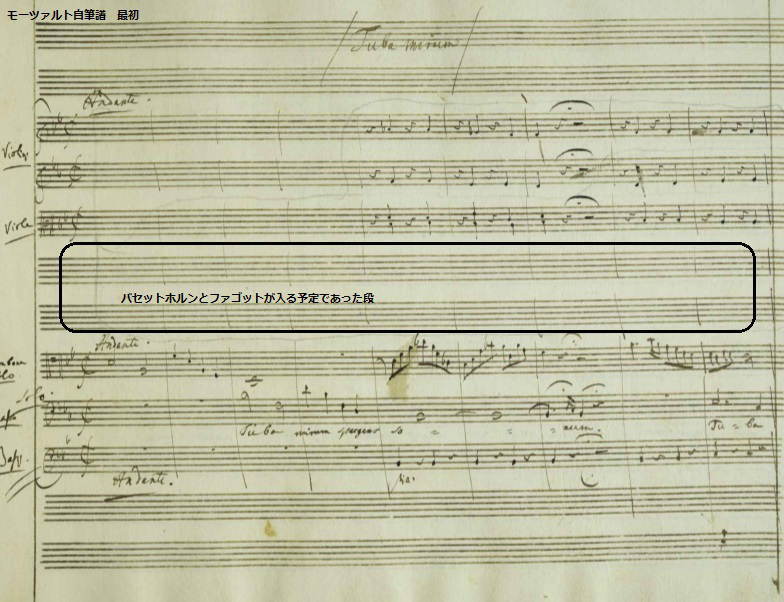

各スタンザをソロが歌い、最後がソロカルテットになるという構成。モーツァルトは各ソロパートとチェロバス、そしてトロンボーンとヴァイオリンパートの一部を書いており、そこから、8ビートで始まり、第18小節のテノールの入りより16ビートとなり、29小節以降は16ビートのオフビートになることは明白である。このモーツァルトの草稿をもとにいかに彼の書かんとしたことを表現してみせるかが補筆者の腕の見せどころである。当時の慣習からすればジュスマイヤーが第24小節以降に再度トロンボーンを持ってきたのはおかしい、ということになる。 実際モーツァルトもトロンボーンはこの部分にしか使う意図はなかったようである。(モーツァルトのトロンボーンのスケッチは最初のスタンザのみである。もしその後もトロンボーンを使う意図があれば多少は何か書いておくはずではないかと思う) この部分はさすがに、20世紀以降の改訂者は、すべてジュスマイヤーのこのトロンボーンは排除してある。。ただし、音楽的には個々の部分が弦だけではちと寂しいので、多くの改訂者は、木管楽器を使い、和声を埋めている。 VIDEO ジュスマイヤー版。トロンボーンが第24小節から入ってくる。 VIDEO バイヤー版 トロンボーンは最初のスタンザのみで使われている アイブラーとジュスマイヤーは、この点が最大の相違点であるが、その他にも細かい相違点がある。たとえば、ジュスマイヤーは木管楽器をかなり活躍させているが、アイブラーは全く使っていない。但し、モーツァルトの自筆譜では、ヴァイオリン、ヴィオラとそろトロンボーンの間に2段の空白があり、この部分にバセットホルンとファゴットが入ることが予定されていたことは間違いないので、アイブラーはあるいは、後に木管楽器を入れるつもりだったのかもしれない。この曲の伴奏が弦楽器だけというのは、あり得ないからである。

弦楽器においては、アイブラーとジュスマイヤーで特に以下の2か所の相違が比較的目立つ。

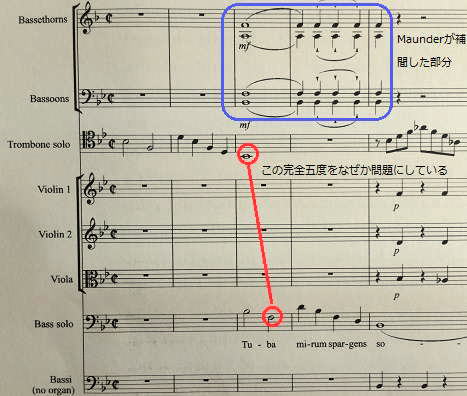

●Maunderの冒頭について Mozart's Requiem 」p240より引用して考えてみたい。KeefeはMaunder著「Mozart's Requiem 」p140^141の以下の文章を引用している。・Bars 1-4。The first two bars should obviously remain unaccompanied、but

the bare fifth between bass and trombone in the second halforbar 3 shows

that one should beware of Jumping to the same conclusion about bars 3-4。Since

Mozart wrote rests in the instrumental bass part here、any filling-in must

be done by woodwind:but what could be a more fitting accompaniment to

Sarastro-in-disguise than sustained chords on(dovetailed)basset-horns

and bassoons?It is as well、too、to introduce this character sound as

soon as possible、in preparation for what is wanted in bars 10-18...第1−4小節。最初の2小節は、明らかに無伴奏で残されるべきだが、第3小節の後半のバス(ファ)とトロンボーン(シ♭)の間の五度は、第3−4小節と同じ結末であるべきことを示している。モーツァルトは、器楽バスのパートに休符を書いており(器楽バスはその役割を果たさないので)、ここは何らかの木管楽器によって補間されるべきである。しかし、バセットホルンとファゴットの保持和音よりもザラストロのような振る舞いにより適する伴奏は何か? この伴奏は、第10‐18小節に用意されているものをできるだけ早く、導入するべきである Maunderは、上譜で赤丸で囲まれた音同士で形成される完全五度は、そのまま生で放置されてはいけない、木管楽器を伴わなければならない、という わけである。これに対してkeefeは、同書において、そんなこともなかろう、と反論している。Chors版 VIDEO