①Confutatis maledictis, flammis acribus addictis, ②voca me cum benedictis.

③Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis: gere curam mei finis.

呪われた者たちが退けられ、 激しい炎に飲みこまれる時 、 祝福された者たちとともに私をお呼びください。

私は灰のように砕かれた心で、 ひざまずき、ひれ伏して懇願します。 終末の時をおはからいください

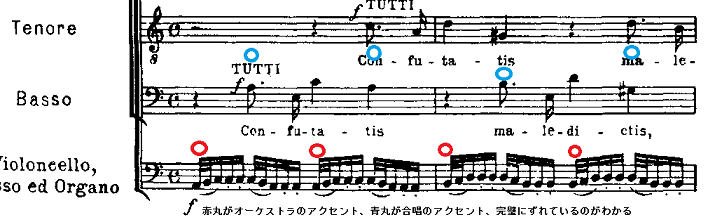

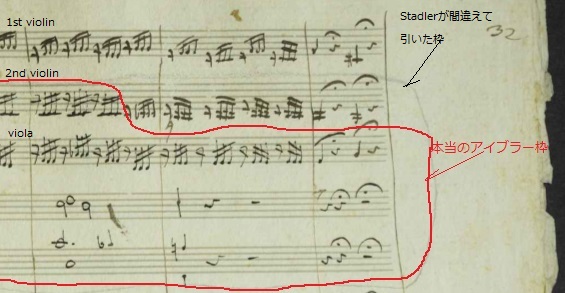

Confutatisで思い出すのが、映画「アマデウス」である。病床に臥したモーツァルトが、サリエリにこの曲を各パートごとに筆写させていた。トランペットとティンパニーのパートもモーツァルトはサリエリに指示していた。ちょうどこの部分の「アマデウス」の場面がYouTubeにあったので、ちょっと見てみましょう。VIDEO (上記歌詞ではそれぞれを色分けしてあります) ①の部分 1 アイブラーは木管楽器をcontenuousに使っているが、ジュスマイヤーはepisodicにしか使っていない。 1 について。アイブラーは、初っ端から、バセットホルンとファゴットを持続的に使っている(下譜)。http://www.ne.jp/asahi/jurassic/page/talk/mozart/landon.htm より使わせていただきました)。オーケストラのアクセントを第一義と考えればジュスマイヤーのような補筆になり、男声合唱こそが曲の中心であると考えればアイブラーのような補筆になる のである。(但し、第10小節以降の2回目の同じような箇所では、この原則は当てはまらない) 、ジュスマイヤーよりもアイブラーの解釈の方が一枚上ではないか と判断する。3パートのトロンボーンをどのように2パートに振り分けるか、あるいは別のパートを吹かせるか、といういろいろな選択肢が生まれる のである。ここをクリックすると音が出ます <20世紀以降の版について> <Beyer版> (確かに自筆譜にはトランペットとティンパニ用のスペースがあるが)自筆譜におけるトランペットとティンパニの部分は、モーツァルトではなく、アイブラーが書いたものである。 <Maunder版> VIDEO 48秒から Mozart's Requiem p167参照)。(下譜参照) なお、Maunderは、特に言葉と音楽のどちらのアクセントを重視するかは特に述べてはいないが、結果的には、アイブラー同様、言葉を重視する形となっている。モンダー版conftatis 最初の部分 Mozart's Requiem p168参照)。<Landon版> <Levin版> <Chors版>

②の部分 ヴァイオリンがへただととても聴いていられない。 「魔笛」より。TaminoとDamenのアリア、” Zu Hilfe! Zu Hilfe!” Mozart's Requiem p166参照)批判している。木管楽器を掛けるのは蛇足である 、と私は思う。いくらオペラでは似たようなケースがあったとしても、ここはレクイエムであり、似たようなケースがあるからといって、わざわざそのまねをする必要もないであろう。追随者が少ないのも、私と同じ考えの人が多いためではないか。

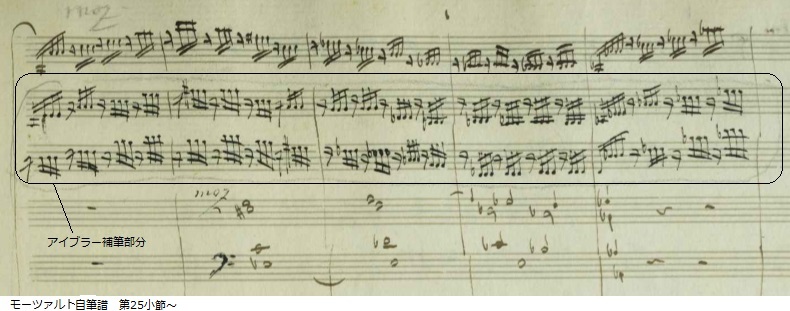

③の部分 バセットホルンとファゴットパートは、モーツァルト自身で書かれて 楽章の中途に 木管楽器が記譜されているモーツァルトの唯一のケースである。 ここは当時として非常に複雑なハーモニーなっており、モーツァルトはおそらく、何よりこのハーモニーを確定しておきたいと思い、そのためには木管楽器をとにかく先に書いておくべきだ、と判断したのであろう。<作曲の特徴> Confutatis第25小節より最後まで。↑の譜面をクリックすると音がでます。第35小節第3拍ではges-mollとなり、和音が半音づつ下降しているのがわかる。第29~30小節、第35~36小節はエンハーモニックに転調している部分。 (さらにFdurからAdurの第二転回形となってこの曲は終了する。そして次のLacrimosaが引き続きニ短調で始まることになる) ここで上記の和声進行から半音づつ下がる和音のみ抽出したMIDIを聴いてみましょう。Confutatis第小節より半音下降和音のみを抽出したMIDI ↑フォーレ「レクイエム」Agnus Dei第47~53小節。○部分が半音で下がる部分 フォーレ「レクイエム」Agnus

Dei第47小節以下のMIDI フォーレ「レクイエム」Agnus

Dei第47小節以下の和音の抽出部分

<アイブラーとジュスマイヤーの違い> ①の部分ほどではないが、両者の補筆にはかなり違いが見られる。まず目立つのが、木管楽器の始まりである。前述のように、モーツァルトは唯一、中途より(第26~9小節)の木管楽器を書いているのであるが、ジュスマイヤーはわざわざその1小節前から木管楽器を始めている のである。モーツァルトは木管楽器の第26-9小節を自筆譜として残した が、最後の第29小節は、言葉に合わせ、第11拍で木管楽器を切っている。ところがジュスマイヤーは、それをせず、ずっと続けているのだ(下譜)。さらには、再度言葉が途切れるアイブラー補筆部分の第35小節においても、ジュスマイヤーは途切れることなく、木管楽器を続けている。後世の改訂者はすべて、このジュスマイヤーの付加部分は切り捨てている。 したがってここは、ジュスマイヤーの蛇足、と評価してかまわない であろう。Mozart's Requiem p169参照)。