|

Kyrie

以前は、Kyrieはモーツァルトが、器楽部分まですべて書いたと考えられていた。たとえば、1965年版のNovakのスコアではそのようになっている。

だが、その後のBeyerやNovakらの筆跡研究で、モーツァルトはこのKyrieは合唱部分しか書いていないことが判明、さらには、モーツァルトの他に2人の人が手を入れたことが判明している。さらにL.Nowakは、Kyrieの器楽部分は、Jacob Freystadlerが書いた、と提案している。

その根拠として、Nowakは、Freystadtlerのナチュラルのサインを基礎においていた。それは右手によって底のところにフックがかけられた というものである。モーツァルトの通常のナチュラルのサインは、真っすぐなペンによる というものである。モーツァルトの通常のナチュラルのサインは、真っすぐなペンによる という形であり、ジュスマイヤーの場合、L型の という形であり、ジュスマイヤーの場合、L型の というものである。 というものである。

しかしこの説は割り引く必要がある。(Maunder Mozat Requiem p125-9) 結局、今の時点では、器楽部分は、二人の手による合作、と言うにとどめておくべきなのであろう。

さて、モーツァルトが参考にしたと思われるM.ハイドンのレクイエムではこのKyrieの部分はIntoroitの延長で作曲されているが、モーツァルトのレクイエムにおいてはIntoroitが属調でいったん終止したあと、あらためて二重フーガでKyrieが始まる、という形式になっている。

このKyrieの二重フーガにはそっくりなモデルがある。ヘンデルDettingen Anthemの最終楽章である。(下のMIDをお聞きください)

ヘンデルのDettingen

Anthemより最終合唱Alleluja

12分30秒より

なお、このフーガはさらに、ヘンデルが「ヨセフと兄弟たち」Joseph and His Brethren, HWV 59 に転用されており、その楽譜は公開されているので、ここで引用してみたい。

但し、ヘンデルのモデルがニ長調で書かれているのに対し、モーツァルトはニ短調で書いている。

このKyrieの主題には減七が含まれているが、この減七はフーガの主題の一部としてかなり普遍的なもののようである。すでに大バッハが「音楽の捧げもの」における大王の主題として使っているし、その他ヘンデルのメサイア、モーツァルトのK339のヴェスペレのLaudate

pueri、ロッティのレクイエムにおけるDies irae、M.ハイドンのCum

sanctis等、その使用例にはいとまがない。したがってモーツァルトがKyrieのフーガの主題にこの減七を組み込んだのはごく自然なことだといえる。減七という音程は、どことなく人心を捉えるのであろう。

<モーツァルトの草稿の””抜け”について>

モーツァルトの草稿を見ると、第30小節部分をいったん途中まで書きかけておいて、ここを消してしていることがわかる。これは、このままだとこの部分の和音がニ短調のままで、かつ和音が第2転回形(バス―テノール―アルトでラレファになる)で不安定になるため、この部分をヘ長調へと変えるための措置であった。つまり、ラレファがラドファ(ヘ長調の第1転回形)に変わったのである。

これにより、すでに長調となっていたそれより前からの和音的安定が得られることになった。しかし、テノールの”Christe”の後半が切られることになり、その他の箇所では必ず2小節半を要していた”Christe”は、1小節半で終わることになったのである。

<各版における相違点>

前述のように、Kyrieはほぼモーツァルトが完成していたために、各版での違いはバセットホルンパート、トランペットとティンパニーの使用法の違いくらいであるが、ここでジュスマイヤー版を基準として、各版の特徴を見ていきたい。

<バイヤー版>

バイヤー版の趣旨は、ジュスマイヤー版の和声学的欠陥を正す、ということであるので、うるさい姑の嫁いびりのような、重箱の隅をつつくような変更があちこちに見られる。

たとえば、以下の場所は、ジュスマイヤー版における和声学的欠陥である。(実際には、バセットホルンを担当したのはジュスマイヤーではなく、フライシュテッドラーであるが) 第89小節においては、バセットホルンとテノール、ヴィオラがそれぞれFとEの音が同時にぶつかり、一過性の不協和音となっている。また第90小節においては、トランペットがAを、アルトと2ndバイオリンがBを取っているためにやはり短2度の不協和音となっている。(下譜)

小節番号はPHILHARMONIA版による(以下同様) 小節番号はPHILHARMONIA版による(以下同様)

そのためバイヤー版においては、第89小節部分では1stバセットホルンは2ndと同じパートを吹くように変更され、また第90小節部分では、ぶつかっている部分のトランペット部分は休符として処理されている。(下譜)

ただし、この部分はモーツァルトが書いた1stバイオリンがFを取っている(上譜※部分)ので、結局は不協和音は残っているので、あまり意味のない改訂といえる。

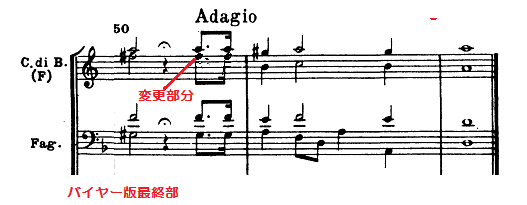

また、第98小節のバセットホルンとファゴットは、ジュスマイヤー版では以下の如く、2ndバセットホルンと1stファゴットが同じFの音を取っており、安定が悪いので、バイヤー版では下譜の如く、2ndバセットホルンがF→Hへと訂正されている。

<モンダー版>

モンダー版の出版趣旨は、ジュスマイヤーの付加部分を可能な限り除くとのことなので、トランペットとティンパニの使用は、ジュスマイヤー版と比較してかなり控え目となっている。最後の部分のバイヤーの修正箇所(上譜)は、踏襲されていない。

なお、Maunderは、Kyreにおいて、”ソナタ形式様”という概念を提出している。つまり、モーツァルトは死の直前に至り、古典派の形式をフーガに取り入れ、フーガを”提示部”、”展開部”、"再現部”に分けているというのである(maunder6参照)。その基準は、「現調ないしはそのトニックから外れ始めた場合」を”展開部”とし、現調に復帰した時を”再現部”とすること、第二主題はフーガの対旋律に当たる、とすることである。

Kyreの場合、この基準でいくと、その題1−14小節が”提示部”、第15−38小節が”展開部”、第39小節以降が”再現部”ということになる。詳細に見てみよう。まず、以下の部分が”再現部”の始まりとなる。

次に、”再現部”の始まり。

いずれせよ、この区別は、耳で聴くとよくわかる。フーガは、もともとは15世紀後半からのジョスカンデプレの通作模倣形式から始まったものであった。cantus

firmusを使うやり方が下火になり、新たな作曲形式が求められ、この形式が主流となり、ルネッサンス期を通じてポリフォンーの基本形式となっていった。

バロック期になり、カノン、リチェルカーレ、パッサカリア、シャコンヌ、通奏低音等さまざまな音楽形式が現れ、それらは大バッハによって整理されたが、彼が何より好んだのはやはり、フーガであった。彼により、フーガは空前の大発展を遂げ、ルネッサンス期までの、主として旋律の同士の横のつながりが重視されていたのが、縦の関係、すなわち、和声を重視したフーガへとその性質が変えられた。

Maunderによれば、モーツァルトは、フーガに古典派のソナタ形式を取り入れたことにより、フーガの更なる発展に寄与したことになる。但し、、モーツァルト後に、フーガは引き続き、古典派、ロマン派においても作られ続けたが、モーツァルトのこうしたバロックと古典派の融合自体は、モーツァルトだけで終わり、特に新たな発展に結びついた事実はない。

<ランドン版>

アイブラーの補筆を活かすのがこの版の趣旨なので、kyrieに関しては、ジュスマイヤー版とほとんど変わりはない。(アイブラーは、Dies

iraeからConfutatisまで補筆している。したがって、kyrieは=ジュスマイヤーとなる)

<レヴィン版>

レヴィン版はバイヤー版と同様、全文にて、ジュスマイヤー版のできがいかに悪いかを俎上に上げており、その趣旨はバイヤー版と同様と思われる。そのために、Kyrieでは、ほぼバイヤー版のトランペット、ティンパニがそのまま踏襲されている。最終部のバイヤーの修正も、この版では同様になされている。

音楽エッセイのページへ戻る

モーツァルトのレクイエムその4へ進む

![]()

|