p198

PART III

THE NOTATION OF ENSEMBLE MUSIC:

BLACK NOTATION

(略)

p204

II. PRIMITIVE NOTATION

パート音楽のもっとも初期から保存されたものは、Musica Enchiriadis(GS 1,

152) と Schola Enchiriadis (GS 1, 173) ,に含まれた平行オルガヌムの例である。ともに、9世紀のMSSからのものである。

そこでは、4つから18の異なった数の線があり、その間の空間は、スケールの連続した程度を示している。音符のような記号を使う変わりに、ファクシミリ42aのように、テキストのシラブルが、特定の空間におかれている(text:

‘Tu patris sempiternus es filius') .。

42a

ピッチは、線の左側に書かれた、いわゆるDasia記譜法の記号の意味によって、よりはっきりとなる。このシステムは、古代ギリシャ記譜法の中世的模倣であり、d

e f gのテトラコードの音への4つの基本記号を使用している。

ひとつ下と2つ半上のテトラコードまでは、五度づつ正確にずれて、基本的なテトラコードを繰り返す。その結果、減五度を避ける興味深い結果となるが、連続すると、増八度を含むことになる。

参照;http://machikun.la.coocan.jp/contractus.htm p25

http://machikun.la.coocan.jp/transform1.htm p333

tはtonusを、sはsemitonusを示し(全音と半音)、ピッチをさらにはっきりするために加えられているが、これらの指示は、もともとのDasia音階のそれと、しばしば矛盾していることに注意しなければならない。たとえば、ファクシミリ42aの例は、(Enchiriadis)基本音階に従って、下の声部のB♭を含んでいるが、最下部分の記号の間にあるtは、A音の上では全音を要求している。

p206

ファクシミリ42bにおいては、4声部のオルガヌムが示されている。音間は、音階のより上のオクターブに対してのみ示されているが、おそらくは、(ソで始まる)2つの低声部の歌い手が必要な半音変化の導入を許容するためである。(訳注;Enchiriadis音階では、TSTが絶対なので、下2声は本来はB♭、F となってしまい、上2声と衝突する。そのために、下2声はS,Tをあいまいにさせる必要があった)。 となってしまい、上2声と衝突する。そのために、下2声はS,Tをあいまいにさせる必要があった)。

42b

こうした例の意図された解釈がどうあるかを議論する場ではないが、この2つのファクシミリは、全体的に特徴的なものではないことが示されよう。

より典型的なものは、以下のような書法である。Dasia記号の少数が使われ、付加された記号で示されたtranspositionにおいて、繰り返されている。

p207

たとえば、最初の転載(左)においては、aへの記号の前に書かれた文字A.H.P(Music in the Middle Age p135参照)は、3人の歌手が、A,a,a’でそれぞれ歌い始めることを示している。

次の転載(右)では、3人の歌手が、ローマ数字に沿って、四度、八度、12度(原文11度)で、すなわち、a,e',a'でスタートする。Pr,Orはそれぞれ、vox principalisとvox organalisを示す。vox organalisの2番目の音はF♯である。

より進化したオルガヌムのタイプは、別のフクバルトの論文に現れる。下譜において、小円は、Dasia音階における音の位置を示す。縦線や対角線はいくぶん曖昧に、音を同時に組み合わせている。

10世紀には、さまざまな文字記譜法が発達した。こうした文字は、11世紀の論文、Ad organum faciendum(オルガヌム作法)においても使われ、反行のオルガヌムを描いている。

p208

文字記譜法で書かれたパート音楽で特に興味深いのは、codex 572 of the Bodleian

Library , Oxfordの有名なUt tuo propitiatusである(ファクシミリ43)。この2声部の作品は、今我々が取り上げているものよりはかなり後の作品(12世紀)ではあるが、記号において、より古いシステムをとっている。それは、文字a-pがAからa'までの2オクターブ(いわゆるBoethian

notation)の音を指定している。以下は、この作品の最初のtransliterationである。

h g f g . h k 1 n . h k 1 k h . h i g f g h.

h h h g . h g ? f . h g f g h . k ? i h i h.

Ut luo pro-pi-ti - a- tu s (interventu Dominus

nos purgatos a peccatis iungat coeli civibus)

下列の?は、あいまいであり、さまざまに解釈され得る意味合いをを示すものである。我々はこれを、前の音の継続を示すもの、と解釈している。(略)

p209

<diastematicネウマ>

12世紀のソースにおいては、より強固な状況が出現する。diastematicネウマで書かれた2声部のオルガヌムの大規模なレパートリーが、St.

Martial at Limogesやその他の関連ソースに含まれている。(略)

p212

作曲技法の観点から見ると、下声部(テノール)のひとつの音符に対する上声部における複数の音符とのつなげ方は、注目する価値がある。特に、セクション'hominem

. . .pala (c io).'の厳密なシラビックな取り扱いとの対照を考えるならば。

ここで我々は、遠大な結論へと到達し、引き続き起こるsquare notationにおける基本的な役割を果たすであろう音楽様式における分化についての初期の密接な関係を見出す。それはすなわち、メリスマとシラビック様式の違いである。

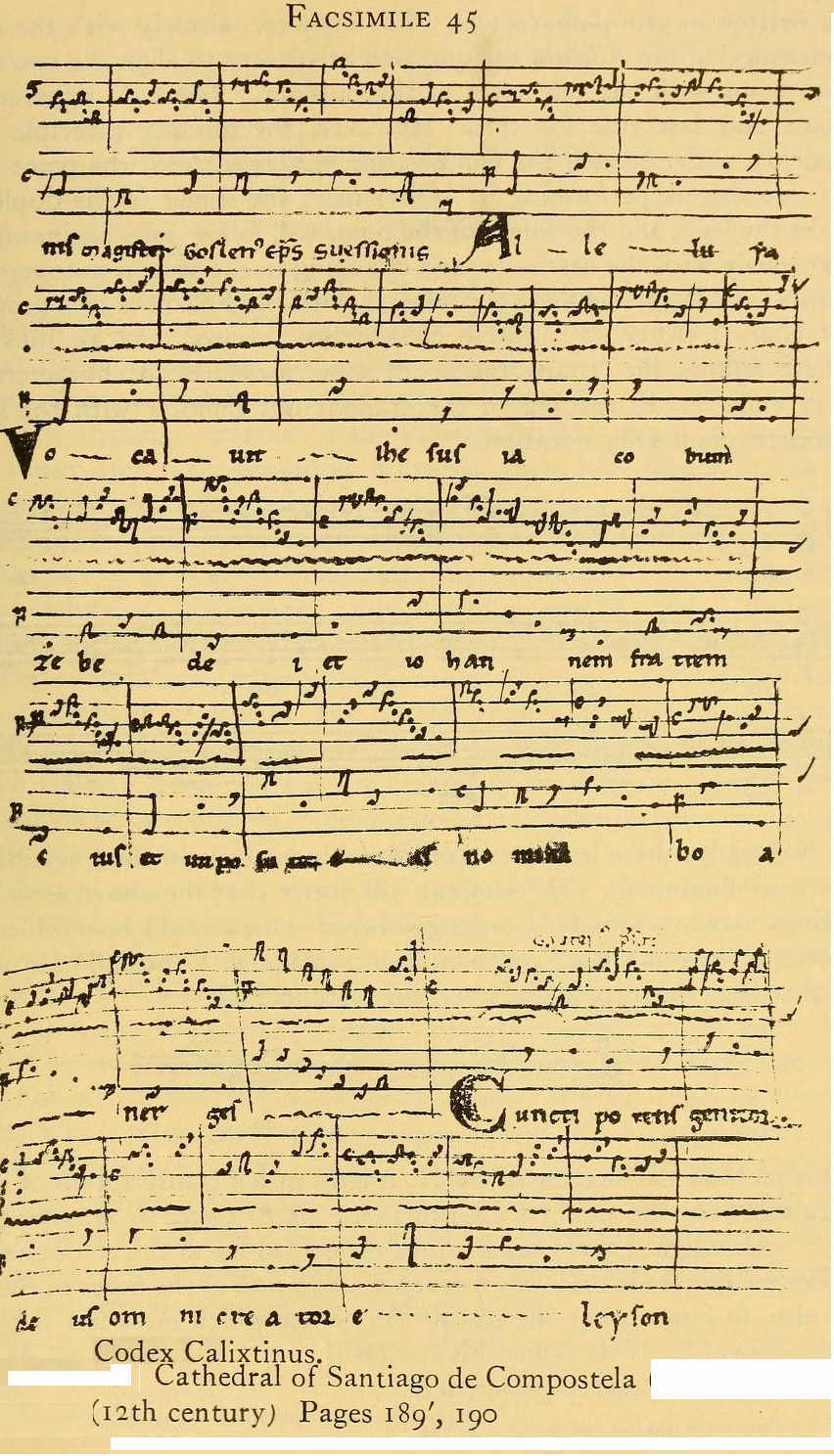

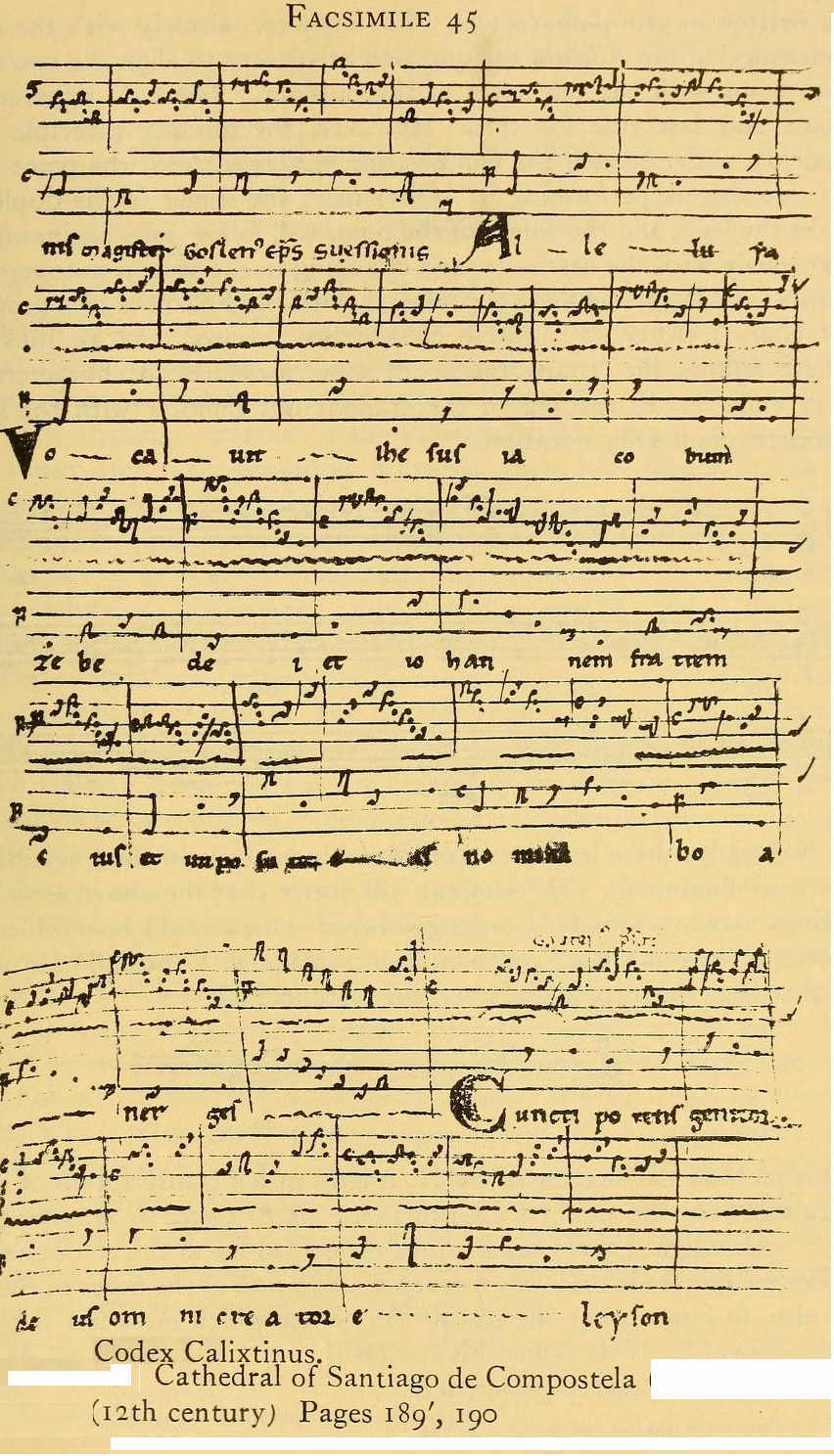

St. Martialのソースと非常に接近した時代のものは、Codex Calixtinus of

the cathedral ofCompostela (northern Spain)である。ファクシミリ45にそのページが再生されている。これは、Alleluia.Vocavit

Ihesusの最初部分で、Magister Goslenus episcopus Suesionensisが作曲者と考えられている。それぞれの声部は、St. Martialと同じdiastematic

ネウマで書かれている。

この解釈は、初心者には難しいので、解釈を容易にするために、P.Wagnerによって、近代のプレインソングの音符へと再生されている。

確かに、こうした20世紀の”ネウマ”は非常に便利であり、この種の初期の時代の”校訂”作品の手段として、ほとんどは満足すべきものであるが、自由なメリスマのリズムは、小節線の記譜によって破壊されてしまう。

上記のtransliterationからはっきりしない唯一の点は、下声部と上声部の一致である。もしも下声部がグループで書かれていれば。

p214

たとえば、Alleluiaの冒頭”小節”で、テノールの2つの音符をduplumの10の音符にどのように割り当てるか、という問題がすでに発生している。明らかに、これに対する確固たる規則はない。2人の歌い手がどのようにこれを演奏するかという観点から作品が作られたであろうという観点しかない。

明らかに、duplumの歌手が導き、テノールの歌手が合わせるように従っている。最初の音符を同時に始めて、次の(テノールの)音は(上声部の)メリスマの真ん中あたりにする。ちょうど協和音程となるように。以下の譜はそのひとつの解釈である。

自然に考えると、垂直配列の問題では、かなりの自由裁量があることに、生徒は注目すべきである。上記の配列はむしろ、もしもテノールの音符が(上声部の)メリスマの終りに一致するように引き伸ばされることが避けられれば、大胆な'appoggiaturas'をもたらすことになったのだ、ということに注意すべきであろう。たとえば下譜のように。

こうしたやり方は、H.Anglesによって、彼のCodex CalixtinusからのBenedicamusの校訂において使われた。それは、協和音程に関する限りは満足した結果となったが、テノールの音符に関しては、不平等な分配を導くこととなってしまった。さらに他にも、音楽の流れをさえぎるようなフレーズのあとでのフェルマータをもたらした。こうした理由から、概して、その他のやり方がいまだ好まれてはいる。

p215

III. SQUARE NOTATION

A. GENERAL CHARACTERIZATION

12世紀後半は、ポリフォニーの歴史にとっては、大変重要な期間である。パリに新しく建設されたノートルダム大聖堂は、それ以前の期間よりも、その偉大な熱烈さ、その重要な帰結の活動において、音楽活動の中心となった。

以前の世紀のポリフォニー音楽の非常にゆっくりとした進化とは非常に対照的に、早められた変化の時代がいまや始まっている。この期間の重要性を説明する意味のある説明は、初めて、音楽的活動が、匿名の、あるいは集合的創造の曖昧さから歩調を早めて、個々の業績あるいは個人的貢献の段階に入ったという事実にある。

Magister Leoninus,‘ optimus organista,' (greatest composer of organa)

and Magister

Perotinus Magnus,‘ optimus discantor et melior quam Leoninus,'(greatest

composer of discant, and greater than Leoninus)-は、ノートルダム楽派の指導的存在であった。レオナンは、Magnus

Liber Organiの作者であった。

(略)

たとえば、W1写本のp19中のオルガヌムAudi .filia (et vide et in clina aurem tuam quia concupivit rex) に対しては、'fili-,' 'filia ,'‘ et inclina,' と ‘concupivit rex'(in FI, p. 168)の部分には、クラウズラが存在している。当然、完全なオルガヌムは、クラウズラ同様、そのテノールに対して、Audi filiaの典礼的プレインソングのメロディを使っている。それは、Assumptionにおけるgradual Propter ueritatemのverseである。

p216

典礼的オルガヌムとクラウズラの強い対照において、conductusという第3の作品分野がある。conductusは、テキスト的にも音楽的にもプレインソングとは何ら関係なく、ラテン語詩に対する単純な音楽設定である。ここで考慮している期間については、こうした詩は、宗教的抒情詩であり、聖母や聖人、あるいはその他の宗教問題を取り扱っている。後の例では、しばしば、社会の状況、政治的行事に言及している。conductusの大部分のレパートリーは純粋にモノフォニーである(conductus

simplex)。ここでは、複数パートのconductusについて関心を持つ。(duplex,triplex,quadruple).

音楽様式に関しては、記譜法がこれらの形式適用されるのと同様、テキストが2つの異なったやり方で取り扱われるという事実の結果より、基礎的な区別が存在する。すなわち、シラビックかメリスマ的か、である。

この区別は、無論、すでにグレゴリオ聖歌において存在している。詩篇唱は単純なシラビック様式であり、graduals,alIeluias等は大部分が、高度に装飾されたメリスマ様式である。同様の区別は、ファクシミリ44(p211)に現れるような初期ポリフォニーにおいても生じている。そこでは、'hominern

.. . p ala-’のところは、両声部ともにシラビックであり、'ci-o'の部分の終止のパッセージはメリスマ的である。

ノートルダム楽派においては、これらの2種類の区別は、明瞭製と重要性において、かなりの利得を持つ。メリスマ様式そしてシラビック様式は、前者のメリスマ様式はside

by sideに使われ、むしろ完全に隔離され、オルガヌムやクラウズラのために主として使われている。後者のシラビック様式は、conductusで使われた。

この時代のオルガヌムは、ミサの終りに挨拶として使われたBenedicamus Domino同様、トロープス化されていないgraduals,alIeluiasをベースにしている。これらのチャントのプレインソングのメロディは、”メリスマ的スタイル”(ひとつのシラブルに10から40の音符が付く)と”グループスタイル”(ひとつのシラブルに1つから4つの音符がつく)のパッセージからなっている。

この区別は、ポリフォニーの作曲において、重要な違いを必然的に伴う。

グループスタイルのパッセージは、上声部の音符の引き伸ばされた複合体に対して'pedal

point'の類として対峙する単一の引き伸ばされた音符からなるテノールセクションへと変形される。

一方、メリスマ的パッセージは、リズムモードのひとつに従って、厳密な韻律的パターンにおいて、プレインソングのメリスマをまとめて、持続的な動きのテノールセクションへと変形される。これらのセクションに加えられた上声部は、テノールの音符より若干多いそれしかない。たとえば、1つのテノールに対して3つ程度である。

こうしたやり方のよい説明は、ファクシミリ49(p247)のBenedicamus Dominoにおいてみいだされる。プレインソングのメロディは、グループスタイルのパッセージからなり、''Benedicamus’には、高度にメリスマ的なパッセージ'Domino.”が続く。

その結果、オルガヌムは、長く引き伸ばされたテノールを持つ最初のセクションと、テノールに持続的な動きを持つ次のセクションから構成されることになる。後者のタイプのセクションはクラウズラと呼ばれ、”オルガヌム様式”という用語は、引き伸ばされた音符をベースとしたセクションのために使われることになる。

シラビックな取り扱いは、厳密な典礼音楽においては、ほぼ完全に現れないが、ポリフォニーのconductusの主様式として、それを補うように使われている。

こうした扱いの相違の理由は、十分はっきりしている。純粋に典礼音楽において、プレインソングは、ポリフォニー音楽同様に、そのテキストは、”はっきりした発音”あるいは近代的歌唱といった要求を超えて、神秘的意味合いを含んでいる。その存在は、神のそれのようであり、男声パートの実際の統覚から離れた状況になっている。

conductusについては、その他の非典礼的テキスト(トロープス)と同様、状況はまったく異なっている。ここでは、言葉は、個人の心の新しい思想を表現し、聴衆へのあらたなメッセージを伝えることを意味している。ここにおいて、聞き取れることやはっきりした発音が、主要なこととなる。そこで、シラビックな取り扱いが適当となる。

ここで概説した形式や様式は、記譜上の記号やメソッドによって、並行して発展している。ノートルダム楽派のソースの比較(主としてthe

Magnus Liber Organiの4つの写本、W1,Fl ,W 2,Ma)は、前世紀のそれと(ファクシミリ44,45)ともに、第一義的に、記譜法的性質の顕著な相違を示す。

12世紀の終りに向かって、アキテーヌネウマは、square形式の採用によって、よりはっきり鋭くなった。ゆえにそれらは、後に音符、連結符と呼ばれるものに変化した。

square記譜法(ドイツ語でQuadratnotation)の名のもとに、こうした新しい形が採用された。

上記の、シラビック、メリスマ的という様式の二分法を確信するように、2つの基本的に異なる記譜法が進化した。ひとつは、単一記号によって示され、もうひとつはグループ化して書かれた音、すなわち連結符である。これらは、それぞれ、シラビック、メリスマ的記譜法に適していた。13世紀の理論家たちは、しばしば、それぞれ'notatio

cum litera' と 'notatio sine litera.'という用語によって、これら2つのタイプの記譜法に言及した。無名の第4者は、以下のようにはっきりと記述している。

p218

テキストを伴うか伴わないかで、相違がある。そこにテキストがなければ、音符は可能な限り、連結符にて書かれる。しかしテキストが存在すれば、音符はある部分は連結符で、ある部分はそうでない。しかし、よりしばしば、連結符ではなく、分けられて書かれる。

ファクシミリ46,47を見れば、'notatio cum litera' と 'notatio sine litera.'との間の相違は、直ちにわかる。シラビックな記譜法における連結符の使用に関する無名の第四者の注意は、ひとつの音符の場所に2つあるいは3つの音符のグループを使用しているということである。

メリスマ的様式(と記譜法)の分野において、さらなる区別がなされなければならない。12世紀後半のもっとも影響力のあった確信は、モードリズムの導入である。duplumでの音符の長いつながりは、聖マーシャルの時代において、自由なプレインソングのようなリズムで歌われていたが、いまや、長短音符の規則的な交替によって特徴づけられた、極端に硬直したリズムに従うようになった。しかしながら、以前には、声部(duplumとtenor)の垂直の按配は、歌手同士のある種のはからいによって行われていたが、いまや、厳密に韻律を、言い換えれば、discantusとして言及された原則をベースとするようになった。discantus (J. de Garlandia; see

CS 1,10 6):

Discantusは、リズムモードや相当する音価の相応性に従う、異なった声部の協和音的配列である。

このdiscantus様式は、ペロタンに帰せられている‘optimusdiscantor:”であり、さらには彼の同時代人、すなわち3声、4声のオルガヌムや膨大なクラウズラといったる作品で、もっともはっきりと表される。しかし、聖マーシャルの自由な流動的なリズムからペロタンの時代の厳格な移り変わりは、決して突然かつ中間ステップなしのものではなかった。

実際、最も初期のsquare記譜法のソース(W1写本さらにはFl写本中の一部)は、モードリズムがほとんど適用されないような多くのオルガヌムやある種の短い作品(主にBenedicamus

Dominoのポリフォニー設定)を含んでいる。

p219

これらの作品は無論、テノールの非常に引き伸ばされた音符上で素早く動くduplumを伴った、すべて2声作品である。実際、第3声部(triplum)の追加は、duplumに対するリズムデザイン同様、厳密な韻律の基礎においてのみ、すなわちモードリズムあるいはdiscantusにおいてのみ、可能となるのである。

それゆえ、メリスマ的ポリフォニーについては2つの異なった様式がある。より初期のものは、おそらくレオナンと関係しているが、常に2声部であり、明らかに聖マーシャルの自由な様式の痕跡をしめしている。※

※訳注;そのためにApelは、聖マーシャル"楽派”の写本は、モード様式的に解釈されるべきではない、としている。The Polyphony of Saint Martial and Santiago de Compostela THEODORE KARPp24rt.参照。

そして2番目の後者は、おそらくはペロタンにより導入されたものであるが、2,3,4声があり、すべての声部は、モード韻律によって規制されている。この様式的区別は、記譜法についての同様な二分法を導く。duplum記譜法、そしてモード記譜法という用語がこの本では使われる。

ノートルダム楽派の最後の時期、おそらくは1225年頃であるが、もっとも重要な音楽形式の1つであるモテットが勃興してきた。よく知られているように、もっとも初期のモテットは、クラウズラの正確な模倣であり、唯一の相違は、もともとsine

litera(vocalisation)であった上声部が、フルテキストとなっていることである。

この重要な改革は、記譜法の変化を伴っていた。すなわち、上声部あるいは上声部sのための、モード記譜法からシラビック記譜法への移り変わりである。ゆえに、発展の終期では、我々は、2つの様式を見ることになる。それらは、以前は互いに異なってはいたが、新たな形式においては結合することとなった。

square記譜法についての我々の議論はそれゆえ、以下の4つのセクションにわけられる。

①シラビック記譜法(単純なconductus)

②duplum記譜法(レオナンの時代の2声オルガヌム)

③モード記譜法(ペロタンの時代のオルガヌム、クラウズラ)

④モテット記譜法(最初期のモテット)

考えをはっきりさせるために、これらポリフォニー様式の4つタイプを説明するために、ここで4つの短い例を示しておこう。

|

これらは以下のソースから取られている。

(a) Reproduction p‘ 264;

(b) Facs.49,p. 247i;

(c) Facs・46,p.229;

(d) Facs. 55,p. 275

|