| �����������y�`�m�[�g���_���y�h�܂ł̉��y |

���y�G�b�Z�C�̃y�[�W�֖߂�

�������y�̃y�[�W��

�m�[�g���_���y�h�iLeonin�j�̃y�[�W��

�m�[�g���_���y�h�iConductus�j�̃y�[�W��

perotin�̃y�[�W��

St.�}�[�V�����y�h�̃y�[�W��

Codex Calixtinus��

EARLY CISTERCIAN POLYPHONY: A NEWLY-DISCOVERED SOURCE *

M ANUEL PEDRO FER REIRA����

Manuscript showing 'birth' of 1,000 years of choral music discovered

The earliest practical example of polyphonic music has been discovered on the bottom of a manuscript at the British Library

Sources of Thirteenth-Century English Polyphony: Catalogue with Descriptions

DIAM MS Pluteus 29.1

http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=628-helmst(W1)

DIAM Cod. Guelf. 628 Helmst

http://diglib.hab.de/mss/1099-helmst/start.htm(W2)

DIAM Cod. Guelf. 1099 Helmst

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432457p/f224.item.zoom�i�r���D�u�j

F-PN fonds latin 15139�i�r���D�u���j �c�h�`�l�l

Las Huelgas Mss facimili

DIAM Las Huelgas

|

�����ł́A�����������y�̎�������P�Q���I�㔼�`�P�R���I�O���̃m�[�g���_���y�h�̉��y�ɂ��āA�x�����s�������𗘗p���A���ۂɉ����Ȃ��炽�ǂ��Ă��������B �������y�w��Fuller�́A�m�[�g���_���y�h�ȑO�̉��y���A�R�̃X�e�[�W�ɂ킯�Ă���B���Ȃ킿�A ��P���@���s�I���K�k���̎���i9���I�`11���I�����܂Łj ��2���@���R�I���K�k���̎���i11���I�㔼�j ��R���@St.�}�[�V�����h�y�h�h�A�J���X�g�D�X�ʖ{�̎���i�P�Q���I�j ���T�C�g�ł��A���̕��ނɂ��������āA���Ă��������B ��P���@���s�I���K�k���̎��� ���l�����������@�d���������������������i���y��v�j���r�����������@�d�������������������i��v���j �����Ƃ������̑������y�́A�X���I����P�O���I�ɂ킽���č��ꂽ���̂Q�̎�������n�܂�B�����ő��p����Ă����̂́A���S�T�x�̃I���K�k���ł���B ���S�T�x���O���S���I���̂̑ΐ����ɑI�ꂽ���R�͂����炭�A�l�ނ��I�N�^�[�u�Ɏ����Ŕ������������ł������i���y��̌��Ԋu���Q�{�Ⴄ�ƃI�N�^�[�u�A�P�D�T�{�Ⴄ�Ɗ��S�T�x�ƂȂ�j�̂ƁA�l�Ԃ̐��̐����ɂ�����̂Ǝv����B ���Ƃ��A�Z�̂���̊ۂȂǂ��A�w���҂┺�t�Ȃ��ł߂��߂�������ɉ̂���������ʂ�z�����Ă݂悤�B�悭�N����̂��A���S�T�x�œ�ʂ�ɕ�����ĉ̂��邱�ƁB����́A�j���͂��Ƃ��ƃo�X�̐����̐l�ƃe�m�[���̐����̐l�����邱�ƁA�����͂��Ƃ��ƒn���ʼn̂��^�C�v�Ɨ����ʼn̂��^�C�v�����邱�Ƃɂ��B���ꂼ�ꂪ�œK�ȉ����I�ԂƁA���̂悤�ɕ�������̂ł���B ��q�ɂ����āA�O���S���I���̂��̂�ꂽ���ɂ��A���̂悤�ȏ��o���������Ƃ͏\���ɍl������B���������āA�T�x�̃I���K�k���́A�����������̒ǔF�������̂ł���B ���āA�I���K�k���́A���S�T�x�����łȂ��A���S�S�x�̂��̂����ꂽ�B����́A���S�T�x�̉���̏㉺�ɂ��ꂼ��I�N�^�[�u�Ⴂ�̉�������ƁA���炽�Ɋ��S�S�x���ł��邽�߂ł���B�i�����j   �����Ŋ��S�ܓx�œ����ŏ����̃|���t�H�j�[���Ă݂܂����B Musica Enchiriadis���Tu patris sempiternus �Ƃ���ł����ŁA���S�S�x�����ł́A�T�x�����ɂ͂Ȃ���肪���������B ���Ȃ킿�A�O�S���̖��ł���B���S�T�x�����ł͎O�S���͔������Ă��Aaccidental(��̗��p�j�ɂ���ĉ���ł���̂����A�S�x�̏ꍇ�A���ꂪ�����Ȃ�����ł���B�i�����B�t�@�Ɂ������悢�悤�ȋC�����邪�A�����܂���̊T�O�͂Ȃ��j  ���̂��߂ɁA���s�I���K�k������Amodified parallel organum�i���j���h�����邱�ƂɂȂ�B�����Ă��������̎��R�x�̑������A�P�P���I�㔼��free organum�A�Ђ��Ă͂P�Q���I�㔼�Ȍ�̃m�[�g���_���y�h�̗����̌����͂ƂȂ����̂ł���B  �����G�����Ō��t�̖��ɂ��āBHoppin���uMedieval Music�v�ɂ����ẮA���̎����̎��R�ȃI���K�k�����A�P�P���I�㔼�̂���Ƃ͋�ʂ���Ӗ��ŁAmodified parallel organum�Ƃ����ꂪ�g���A�P�P���I�㔼�̎��R�ȃI���K�k���ɑ��ẮAfree organum�Ƃ����ꂪ�g���A��ʂ��Ȃ���Ă���B���Ȃ݂ɁA�F��B�v���̖����u�����E���l�b�T���X���y�v��G.Reese�́uMusic in the Middle Age���v�ł͂��̓_�ɂ����ẮA���ɋ�ʂ͂Ȃ��B �@���̌��ʁA�O�S����������邽�߂ɁA��}�E�̂悤�ɁAvox urganalis�́Avox pricnipali���̊��S�l�x��艺�ɉ��~���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A���S�l�x���ŌŒ肵�A�h���[���ƂȂ����B���ɂ͈ȉ��̕��ʂ̂悤�ɁA�I�~�����Ŕ��s���āA���҂̓��j�]���i�s���邱�Ƃ��������B  ���ɁA���̗�����ۂɒ����Ă݂܂����B ���l�������������������i���y���_�j ���y��v���v��肪�o�Ė�P���I��̂P�O�Q�U���AGuido d'Arezzo��Micrologus�����s���ꂽ�B���̎����̓����͈ȉ��̂��Ƃ��ł���B �@���y��v�Ȃǂł́A���S�T�x���D�܂ꂽ���A���y���_�ɂ����ẮA���S�T�x�͔r������A���S�S�x�����S�ƂȂ��� �Amodified parallel oruganum����蔭�W�����ivox organalis�̃h���[�����́A���͂�O�S���̉���̈Ӗ��������Ȃ��Ȃ����j �Boccursus(�v�̓O���S���I���̂̏I�~�j�ɊS��������悤�ɂȂ��� �C���p�[�g�͈�Έ�Ή������łȂ��A��Α��Ή���������悤�ɂȂ��� �@�Ɋւ��Ă͂܂��̂��̂܂܂ŁA���̂��߂ɁA�A�̓��������܂ꂽ�킯�ł���B�܂�A�S�x�������肪������悤�ɂȂ�ƁA�K�R�I�ɎO�S���������������邽�߂ɁA���������邽�߂̍H�v����A�A�ƂȂ����킯�ł���B ���Ƃ��Ă݂�A�n���̗��j�ɂ����āA���������s���A�����ɖ���ɂ�āA���̔p�����ł���_�f����ʂɏo�����A����������Ɏ_�f�ċz�����铮�����o�����A��ɋ�O�̔ɉh�������̂Ɠ����悤�Ȋ����ł���B �A�Ɋւ��āB�����͎O�S���̉���̂��߂̑[�u�������Ǝv���邪�A��ɂ��̗L�p����Guido���C�Â��A�����̃N���X��vox organalis�̃h���[�������F�߂���悤�ɂȂ����B����ł��܂��AMicrologus�ł͂��̔��W�͖G��I�ł���A���{�i�I�Ȕ��W�́A�P�P���I�㔼�ɏo������Ad organum faciendum�i�I���K�k����@�j��De musica�i���y�_�j�̏o����҂��˂Ȃ�Ȃ��B �B�Ɋւ��ẮAGuido�́A�I�~�����̌n�I�ɂ����Ƃ����Ă悢���낤�B���������y�Ȃ��ǂ̂悤�ɏI��点�邩�Ƃ����̂́A��ɑ���ɂȂ�킯�Ȃ̂����AGuido�͂܂��ɂ��̐�삯�ł���Ƃ����Ă悢�B occursus�ł́A���Ƃ��A�h���[��������vox organalis���ŏI������肵����A���R�xor���Q�x�W�����j�]���ŏI���A�Ƃ������Ⴊ�F�߂��A���S�S�x���炢���Ȃ胆�j�]���ւƏI�~����Musica Enchilidalis�Ɣ�r����Ƌ����[���B �C�Ɋւ��ẮAMicrologus���̂ɂ͂��܂肻�̗�͏�����Ă͂Ȃ����A���Ƃ��Avox organalis�̈ꕔ���h���[���������i���������Ői��ł����j���߂ɁA������Avox organalis�̏�Ȃ������͂�vox principalis���������ƂɂȂ�A���ʓI�Ɉ�Α��W���o�������Ƃ�����B�i�����j  �Ȃ��A���̃h���[���́A���̌�A�m�[�g���_���y�h�ɂ����Ē��_�ɒB�����I���K�k���l���i�h���[��������������̏���A�ׂ����ΐ������������j�̖G��Ƃ݂Ȃ����Ƃ��\�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�������́u�������y�̐��_�j�v���X�O�ɂ����āu�P�Q���I�Ȍ�̃I���K�k���ɂ����Ă͂����Β�����̊e���������L���ĉ̂��A�h���[�����ʂ����̓����Ƃ��邱�Ƃ������Ȃ邪�A���̃��[�c�͂��邢�͂��̂悤�Ȏ������i���p�Ғ��G�h���[���j�̉̏��ɒ[���Ă����̂�������Ȃ��v�Ə����Ă���B ���������̓_�ɂ����ẮA���̎����ɂ����Ă̓h���[�����ΐ����ł������̂ɑ��A12���I�ȍ~��aquitaine polyphony��m�[�g���_���y�h�ɂ����ẮA���ꂪ������Ƃ��Ďg��ꂽ���Ƃɒ��ӂ��ꂽ���B �����ŁA�h���[��������vos organalis������h�ȁh���Ă݂����B ��Winchester troper ���ɁAMicrologus�Ƃقړ������̍�i�Ƃ��āA�P�P���I�O�����̉p���ō쐬���ꂽWinchester troper������B���̎ʖ{�ł́A���̍쐬������蓖�R�̂��ƂƂ͂����A��{�I�ɂ͒�����Ƒΐ����͈�Έ�Ή��ƂȂ��Ă���A�܂����s�I���K�k������̂ł���B �������A�l���Ƃ��Ă�Micrologus��肱���炪���i�����Ă���BMickrologus�ł�occursus�ɏW�����Ă����ΐ����̎��R�ȓ����́A�Ȃ̓r���ɂ����Ă��}������A�܂���Micrologus�Ǝ��̑�Q����De Musica�AAd organum faciendum�̒��ԂȂ����͌o�ߓI�`�Ԃ������Ă���ƌ�����BWinchester �@troper�͂P�U�O�Ȃ̃I���K�k���Ƃ����c��ȗʂ��ւ��Ă��邪�A�F��B�v���u���m���y�j�v���P�Q�O�ɂ��A������͉������ɒu����Ă���A���̓_�����̎������肵�Ă���B ���̋ȏW�͒��炭��Ǖs�\�ł��������A Susan Rankin��ɂ���āA������x��ǂ��Ȃ���A�����ł͂��肪�������ƂɁAYouTube�Ŏ��ۂ̉������Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B���ۂɂ�����Ă݂悤�B Ensemble Discantus - XI century music for the coronation of King Edward (1043) at the Winchester cathedral. 1. Alleluia (Versets: Pascha nostrum - Epulemur) 2. Laus, honor, virtus (Trope communion pascha nostrum) 3. O qui perpetua mundum ratione gubernas 4. Firmetur manus tua (Antienne de procession) 5. Postquam factus homo (Trope introit resurrexi) 6. Doxa en ipsistis (Gloria) 7. Sunt etenim pennae volucres mihi 8. Alleluia (Rex in aternum - Sequence) 9. Prome casta contio carmina (Prose) 10. O Redemptor summe carmes (Hymne) 11. Miserere dominum (Kyrie trope) 12 .Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat (Laudes royales)  iWinchester Troper�̌��㕈�̈��i �iMUSIC�@IN�@MEDIEVAL�@EUROPAE���j���̋Ȃł��ΐ����̓h���[���������邱�Ƃ��킩�苻���[���B�܂��A������͎�Ƃ��ĉ������ɂȂ��Ă��邱�Ƃɂ����ځj http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=208 https://parker.stanford.edu/parker/actions/page_turner.do?ms_no=473&page=135R |

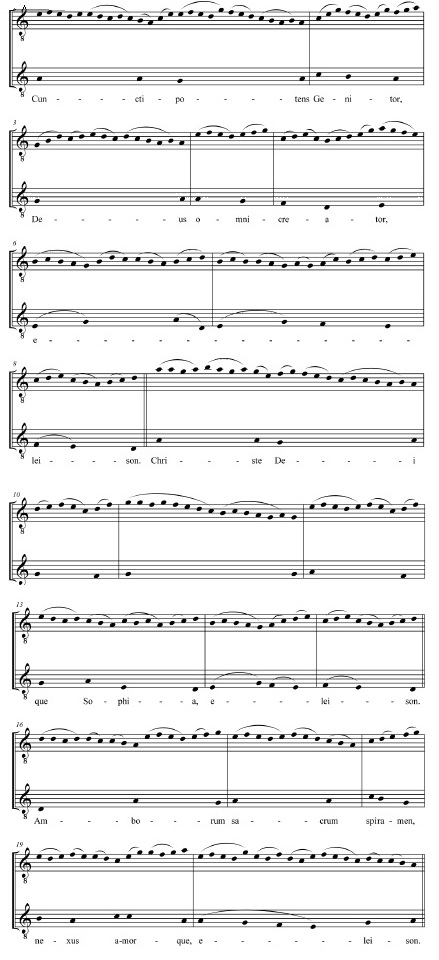

| ��Q���@���R�I���K�k���̎��� ���P�P���I�㔼�̑唭�W Musica Enchiliadis����Micrologus�܂ł̂P���I�̐i���͔��X������̂ł��������A�P�P���I�㔼�ɂȂ�ƁAmodified pararell organum�͋}���Ȕ��W�𐋂��Afree organum�ƂȂ�B�����Ƃ��ẮA�����̃t�����X�l�ɂ��Ad organum faciendum�i�I���K�k����@�A�ʖ�organum of Milano�j�ƌ��݂�Affligemensis�̍�Ƃ����i�]����J.Cotton��ƌ����Ă����jMusica�i���y�_�j���d�v�ł���B ���������A�P�P���I�㔼�̎����̓����́A�ȉ��̂��Ƃ��ł���B �@����܂ł̂��̂Ɣ�r���āAvox organalis�̓��������R�ł��� �AMicrologus�ɂ����Ă͊��S�T�x�����͌����Ă��邪�A�����ł͕������Ă���i�������A�h�T�x�i�s�h�ł͂Ȃ��A�P���Ŋ��S�T�x�����Ƃ����Ӗ��j�B�Ȃ����̂��ƂɊւ��ẮAEARLY CISTERCIAN POLYPHONY: A NEWLY-DISCOVERED SOURCE *M ANUEL PEDRO FER REIRA�������Q�Ƃ̂��Ɓj �B�����vox principalis�ɑ��āA�قȂ����ΐ���������Ă��� �Cvox principalis�́A�ΐ����������ɒu����A�Ȍ�A�P�T���I�̃f���t�@�C�ɂ�����܂ł́Acantus firmus�y�Ȃ̃S�[���f���X�^���_�[�h�ƂȂ� �D�O����ɂ�����ɂȂ����h���[���������A�������͍ēx�P�P�Ή��ƂȂ邪�A�S�̓I�ɑΐ����̓����͂��т��т������̂ƂȂ�A���R�x�������Ȃ��Ă���B�������A����St.�}�[�V�����h�y�h�h�ł݂���悤�ȁA�����������悤�ȑΐ����̓����͂܂��F�߂Ȃ��B �E�O�S��������邽�߂Ɂ�������Ύg���悤�ɂȂ����iMUSICASACRAforam�j ���ƂɇC�̗������̋t�]�͏d�v�ł���B�Ȃ��Ȃ�Avos organalis����ɂȂ������Ƃɂ��A���̎��R�x���i�i�ɍ����Ȃ�A������florid�ȃX�^�C���������������ꂽ����ł���B�������O����܂ł̂悤�ɁA���̃p�[�g�������ƒ�����������ł������Ȃ�A���̂悤�ȃ`�����X�͂Ȃ������ł��낤�B ����́A�q�g�����s������悤�ɂȂ������Ƃɂ��Ƃ����悤�B�q�g�́A���r���d�͂��������邱�Ƃɂ��A����������Ɏg���悤�ɂȂ����B���̂��߂Ɏ�̐_�o�����B���A��w�Η��@�\�̂悤�ȁA�T���ɂ͂܂˂��ł��Ȃ����x�ȓ������ł���悤�ɂȂ�A�����̕�����z�����B���l�ɁA����ɉ�����ꂽvox organalis�́A���������l�Ԃ̎�̂悤�Ȏ��R�ȓ�������ɓ���A����͂������Ɏ��ォ��₩�ɍ炫�n�߂�̂ł���B �Ȃ��A�C�̋t�]�̗��R�ł��邪�A�ΐ������h���[�������邱�Ƃɂ��A��������ΐ����̉����܂Ƃ����悤�ɂȂ������߂ɁA�K�������ȑO�̂悤�ɒ�����̉��ɑΐ���������킯�ł͂Ȃ��Ȃ�A����ɋt�]���ۂ��N���������̂Ǝv����B ���ɂ��̎����̑�\�h�ȁh���Ă݂悤�B���́h�ȁh�́AAd organum faciendum(�I���K�k����@�j�̒��̈��Alleluia: Justus ut palma �ł���B���́h�ȁh�́A�F��B�v�u���m���y�j�@�����E���l�T���X�v���P�P�W�ł��y�����f�ڂ���Ă��邪�A����YouTube�́h�ȁh�̑ΐ����́A�F��{�ɏЉ�ꂽ���ނ̂�����Ƃ��قȂ��Ă���B Alleluia justus ut palma�ioblique organum) Organum retirado do tratado Ad organum faciendum, datado de aproximadamente 1100. Aqui, a vox principalis esta de notas brancas, e a vox organalis de notas pretas. ���ɁA��͂�Ad organum faciendum�ɂ���uCunctipotens genitor Deus�v�����Ă݂����i�����j�B  http://www.tmpol.it/index.php/musiche/xii-secolo/cunctipotens-ad-organum-faciendum��� ���̒�����͗L����No.4Kyrie�ł���i���̃p�[�g�j���A���̐����ɑ��āA�ΐ�����note ageinst note�ł����Ă���B���̎���̓T�^��ŁA�����X�}�����邪�ieleson�̕����j�A�����܂ł�������Ƒΐ����͂Ƃ��Ɉꏏ�ɓ����Ă���B �Ƃ��낪���̒�����́A���̎����Calixtinus�ʖ{�ɂ����ẮA�ȉ��̂悤�ɁA���ɉ₩�ȑΐ�����������悤�ɂȂ�̂ł���i�����j�B  http://docs.lfze.hu/netfolder/public/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/fodor_gabriella/disszertacio.pdf ���̂悤�ɁA���̂P�Q���I�ɂȂ�ƁA�ΐ����͒�����ɑ��Ē��������X�}��`���Aflorid�ȃX�^�C�����m�����A�܂������Ȃ̍������قȂ��Ă��Ă��邱�Ƃ��킩��B <��⁄ �Ȃ��AT.Karp�́A���[���b�p�̑������y�̔��W�ɂ����ẮA�h���s�h���d�v�ȃ^�[�j���O�|�C���g�ɂȂ����A�Ƃ��Ă���B�iThe Polyphony of Saint Martial and Santiago de Compostela p94�j �@���炩�ɁA���[���b�p�̃|���t�H�j�[�̐i���ɂ����錈��I�ȃ^�[�j���O�|�C���g�́A�V�����쐬���ꂽ�I���K�k���������`����ŏd�v�ȗv�f�Ƃ��Ă̔��s�̔��B�ł������BWinchester organa�Ɠ������̏����i�K�ŁA���s�͍̗p���ꂽ�悤�Ɏv���A���̏d�v����John [of Afflighem ?]�̘_���Ŗ��m�ɊT������Ă���B vox organalis�̐i�s�𐧌����Ă������j�����̂����s�ł������B |

|

��R���@St.�}�[�V�����h�y�h�A�J���N�X�g�D�X�ʖ{�̎���

���T���E�}�[�V�����h�y�h�h�ց��ڍׂ̃y�[�W�� �������āA�P�P���I�㔼�ɑ����Ȃ�i���������|���t�H�j�[�ł��邪�A�P�Q���I�ɓ���ASt.Martial Abbey�ɂ����āA���Ȃ�i�K�ɓ���B���Ȃ킿�A�P�P���I�ɂ͂܂��G��I�ł������A������Ƒΐ����̈�Α��Ή��̋}���Ȑi���ł���B ���̎���ɂ����ẮAMikrorogus�̎���Ƃ͐����ɁA�ΐ����ł͂Ȃ��A��������h���[��������邱�ƂɂȂ�B������s�A���I�ȂقǂɁA���̎��ォ��}�ɑΐ����͖Z�����Ȃ�̂ł���B�䂦�ɁA���̎����Ǝ��̃m�[�g���_���y�h�u���̎����ł���P�P�T�O�N�`�P�Q�O�O�N�����A���y�j�̊v���̎����ƂȂ�킯�ł���B �����Ƃ��A����͂����܂ł��L���ʂ���̃A�v���[�`�ł���A���ۂ̉��t�ɂ����ẮA���łɑ�R���ɓ���O����Aflorid�ȑΐ����������I�ɉ̂��Ă����\���͂���B�����܂ł��A�h�L���h��ɂ�����v���Ȃ̂ł���B �������AWinchesterTroper�̉�͂������Ɛi�߂A���̎����͂��������i�P�P���I�O���j�����Ȃ邩������Ȃ��BWinchesterTroper�ł́A���Ȃ�florid�ȃX�^�C�����݂���悤�ł��邩��B �Ȃ��A�T���E�}�[�V�����h�y�h�h�Ŏg�p����Ă��������́A�T�琹�̂͂قƂ�Ǘp���Ȃ��Ȃ��Ă���B ���J���N�X�g�D�X�ʖ{�iCodex Calixtinus)�ڍׂ̃y�[�W�� �T���E�}�[�V�����h�y�h�h�ƌ�̃m�[�g���_���y�h�Ƃ��Ȃ����݂Ƃ��āA�J���N�X�g�D�X�ʖ{������B���̎ʖ{������T���`���S�E�f�E�R���|�X�g���̓X�y�C���ɂ��邪�A���̗l���ɂ̓t�����X�I�v�f��������B�܂��A�T���E�}�[�V�����h�y�h�h�Ƃ͈قȂ�A�T�琹�̂Ɋ�Â���i�����|�I�ɑ����B �������āA���悢��P�Q���I�㔼����n�܂�m�[�g���_���y�h�ւ̏������������̂ł���B���Ƃ͂��̂̂��A���I�i����y���^���Ƃ������V�˂��o�����A���[�_�����Y�����m�����邱�ƂƂȂ�B https://readyfor.jp/projects/kf-a/announcements/35599��� �y���͂����灨http://www.xacobeo.fr/ZF2.04.cha.Congaudeant_par.htm �Q�l�T�C�g�@�@http://www.toddtarantino.com/hum/kyriecunctorganum.html http://imslp.org/wiki/Codex_Calixtinus:_Contents_Listing�i�Ȗ��ꗗ�j Relationships between the Twelfth-Century Aquitanian Polyphonic Versus and Two-Part Conductus Repertories p109�mPDF�y�[�W�j�ȉ��B Neume-against-Neume Works without Melismas 4.1 Introduction This chapter compares ten early conductus with melismas from the seventh fascicle of F�@with three versus, also without melismas, from StM-CIV and StM-DI. The versus and conductus are�@compared in three ways. First, the intervals used in the cadential progressions of each work are examined. A considerable proportion of conductus use the same (vertical)intervals as the versus examined in this chapter, but other conductus also include the interval of a fourth in their cadences. Following�@this is an investigation of the use of vertical intervals in the versus and conductus, showing the�@changes that took place in the second half of the twelfth century. The conductus in this chapter are�@assigned to what I term as three Interval Groups: the Organum Interval Group, the Transitional�@Interval Group and the Discant Interval Group. The very earliest conductus, assigned to the�@Organum Interval Group, have the same interval usage as the versus repertory.2 Works in the�@Transitional Interval Group are representative of an intermediate period where thirds and fourths�@gained in prominence. Thirds are one of the most significant intervals used in works in the Discant�@Interval Group. Use of thirds in these works resembles the way thirds are used in the thirteenthcentury�@conductus repertory. 4.2 Characteristics of the Aquitanian Polyphonic Versus Style Most versus are newly composed in both voices. Conductus are also usually considered to be newly composed in all voices, unlike, for example, organa, which are based on preexisting chant.3 It is possible, however, that some conductus were created when a new upper voice waswritten to a preexisting tenor. This composition process is also true of a small portion of the versus repertory. Fuller states that only a small number of works, most of them not versus but other related liturgical works, are based on an existing melody, with only the upper voice being newly composed. She notes that there are ten versus that exist as polyphonic works but also exist in the manuscripts in a monophonic state; these she also places in the category of successive composition because she considers the monophonic works to be older than the polyphonic works. Van der Werf is more cautious in claiming the monophonic works are necessarily older; he does not believe that a work's monophonic state means that it was inevitably written before the extant polyphonic version.The two voices in a versus have specific characteristics. Fuller describes the lower voice as having "sharp melodic focus and firm tonal direction." She notes that this is particularly true in the more florid versus. The lower voice also has the final at the end of the work and often at the main internal cadences. It usually moves to the final from below, which Fuller says is "a progression that carries a great deal of cadential weight in this style." The upper voice often has the fifth or octave at important cadences, and usually approaches the final in cadences from above. One feature of the style that shows the prominence of the lower voice is when a phrase in the lower voice repeats precisely but the upper voice has a new embellishment for the repeated phrase of the lower voice. Fuller observes that not all versus were created using successive composition, whether to a cantus prius factus or a newly-composed melody for the lower voice. She points out the use of voice exchange in works such as Noster cetus, which she says must show that the voices were either composed at the same time, or that, if one voice was composed first, it must have been adapted to allow for the voice exchange. A central point of comparison between the repertories in the present study is the use of vertical intervals. The practice of the Aquitanian polyphonic repertory fits within the last of three phases of�@pre-Parisian organum. Fuller describes the three phases in this way. The earliest is organum based on the concept of parallelism with a pre-existent chant. This is�@attested by the oldest treatises of the ninth into the eleventh century and is manifested in the Winchester organa of ca1000. The middle phase, described by theorists towards the end of�@the eleventh century, is a more freely associative organum in which the added line is�@melodically independent from the principal melody.The final phase is a florid organum�@characterized by decorative figures in the organal voice and frequent contrary motion�@between the lines. The twelfth-century repertories of Aquitanian and Compostelan polyphony exemplify this individual and elaborate organum. Although there are a small number of treatises from late in the second phase of organum practice that describe interval progressions of the type found in the Aquitanian repertory, the "theoretical discussions are brief and abstract in nature," and the works themselves must be consulted for a more complete understanding of third-phase organum. Fuller and van der Werf both therefore discuss the use of intervals in the Aquitanian repertory from the perspective of their own observations of the works themselves, rather than the writings of the theorists, although the ambiguities caused by unclear notation sometimes make ntervals between voices and alignment between neumes difficult to determine. Van der Werf observes that (vertical)intervals are used in three different ways in the repertory, but he does not use the terminology of the theorists, such as perfect and imperfect consonances and dissonances. His first group of intervals contains unisons, fifths and octaves,the second group has thirds, fourths and sixths, and the third group has seconds and sevenths. The intervals in the first group are the most commonly used, and these are the ones that begin and end works and the most important subdivisions within them, including caesurae. These intervals are also those most often used within the rest of the work. The other intervals are used less frequently, although sometimes in different ways. Van der Werf notes that thirds are often used as "passing chord[s] between a unison and a fifth," although the other intervals in this category are not used in a similar way. Seconds and sevenths are the least frequently used intervals. Fuller observes that octaves are used less often than unisons and fifths, merely because they are the maximum distance the voices travel from each other. She also notes the ways that the third and the fourth are used in the repertory: thirds are not in significant positions, but are found between two perfect consonances; fourths are treated as secondary consonances, and placed in the middle of words, or between two very strong intervals as an intermediate interval. Seconds and sixths tend to "arise incidentally from the melodic movement," making them less common in works in a predominantly note-against-note style (where they are linked with notes that do create perfect consonances), and more common as the texture becomes more florid. There is movement within ligatures from the less stable, ornamental notes to the more stable, stronger intervals that conclude the ligatures. In the present study, the term "perfect consonances" describes intervals that are the strongest in the progressions of intervals in a work. They always include unisons, octaves and fifths.(John of Garland's division of intervals, in which he describes fifths as medial concords and therefore less strong than unisons and octaves, is discussed below.) "Secondary consonances" do not have the same importance in the progression of intervals as perfect consonances. They are usually found between two perfect consonances, and do not start or end phrases or begin important words in the Aquitanian versus and early conductus repertories. Intervals described as "stronger" are more consonant in comparison with other intervals in a line or phrase. Intervals described as "weaker" are more dissonant compared with other nearby intervals. Apart from the use of the sixth, which Fuller might place in van der Werf's third group rather than the second, both Fuller and van der Werf agree on the way that intervals are used in this repertory. Fuller describes another variety of note-against-note writing as the "symmetrical style." She defines it as "a manner of voice-leading; it is a pure synthesis of the desire for perfect consonance and the principles of contrary motion ... [which] produces certain stereotyped figures of 2 or 3 notesthat can be classified according to the movement of the two voices." Fuller identifies five different kinds of figures used to create the symmetrical style. The first of these is the converging figure, where voices move from positions apart to a unison. The most common intervals used in this figure are a fifth to a unison or a fourth to a unison. In the second figure, the diverging figure, the voices move in the opposite direction; the most common intervals are from a unison to a fifth, from a fifth to an octave, and from a fourth to an octave. The third of Fuller's figures is called an expanding figure. It is like a diverging figure joined to a converging figure: the voices start together, move apart, and come together again. The most common intervals in this figure are unison to a fifth to a unison, and unison to a fourth to a unison. The fourth figure is called a contracting figure, and is the opposite of an expanding figure: the voices begin apart, come together and move apart again. Intervals of a fifth to a unison to a fifth are those used in this figure. Fuller calls her final figure the crossing figure; the voices begin on a fifth, converge on a unison, and the voices cross as they return to a fifth, with the lower pitch now sung by the voice that sang the higher pitch in the first interval. Other patterns Fuller observes in the Aquitanian repertory include sequential patterns created by repeating groups of intervals, such as the pattern fourth-unison-fifth-unison in Virga Jesse floruit (C-IV, f. 45) and the pattern unison-fifth-unison-fourth-unison in the concluding melisma of Orienti oriens (C-IV, f. 77). The pattern in Orienti oriens can be seen in the melodic lines as well as in the use of intervals. Another kind of discant pattern is a repeating lower voice that is embellished in a different way each time in the upper voice. Fuller also notes that the voices do occasionally use consecutive parallel motion, and that sometimes this is at cadences. The stability of the intervals at such cadences that have consecutive parallel intervals means that melodic ornamentation, rather than the progression of intervals, must create the sense of finality at the end of a phrase or work. Cadences are often a third moving to a unison, a third moving to a fifth, and less frequently a fifth moving to an octave, with a sixth as a passing note. Fuller compares the Aquitanian style to the Notre Dame conductus style in terms of interval usage and voice leading by stating that the use of intervals in the Aquitanian style is based on stability, which is "extended in only one dimension, through melodic ornamentation." She goes on to say that in this respect, the two-part Parisian conductus show a notable advance incontrapuntal technique. The conductus not only feature many more imperfect consonances than the versus but incorporate the third as an independent sonority.Thirds appear in important structural positions at beginnings and ends of phrases; they occur on strong beats and are repeated in series. This increase of imperfect consonance is one aspect of a general concern for enlarging the span of movement from one perfect consonance to the next. This expansion of tonal movement takes place in Parisian circles, but the foundation for it is laid in the direct discant progressions of the Aquitanian style. The present study demonstrates that these observations about the use of thirds do not apply to the entire conductus repertory. Not all conductus use intervals in the same way; not all conductus use the third as a prominent interval: some conductus still use unisons and fifths far more than other intervals. ���̂��ƁAP�P�U�W�iPDF�y�[�W�j�ȉ��A�e�_����B�Y���y�[�W�Q�ƁB

|