| Leonin viderunt omnes |

音楽エッセイのページへ戻る

初期多声音楽

St.マーシャル楽派へ

Perotinのページへ

| haec dies | Assumpta est Maria |

| Gaude Maria virgo | Alleluja Pascha |

| Locus iste | Benedicamus Domino |

| Benedicta et Venerabilis | propter veritatis |

| Gloria in Excelsis Deo | Deum time |

| Alleluja Nativitas Gloriose | Alleluia, hic Martinus |

| (Adorabo ad templum) | alleluja Dulce lignum (1 p203) |

| alleluja non vos relinquam (1 p206) |

ここでは、初期多声音楽の時期から12世紀後半~13世紀前半のノートルダム楽派の音楽について、YouTubeを利用し、実際に音を聴きながらたどっていきたい。 ●レオニヌスの活躍 サンマーシャル楽派まで来て、グレゴリオ聖歌に対旋律をつける慣習は、その後レオニヌス(レオナン)、ペロティヌス(ペロタン)の登場により、体系づけがされるようになる。後の古典派音楽におけるハイドン、モーツァルト、ベートーベンに相当する人たちである。ヨーロッパはいよいよ多声音楽の興隆を迎える。 一般的に、西洋音楽は150年サイクルで新しい形の音楽が勃興してきた。ここにそれを列記してみる ①1000年~1150年 多声音楽の勃興 ②1150年~1300年 アキテーヌポリフォニー、ノートルダム楽派、アルスアンティカ、等による多声音楽の急速な高まり ③1300年~1450年 マショーに始まり、ブルゴーニュ楽派による中世音楽の発達 ④1450年~1600年 デュファイに始まり、パレストリーナを頂点とするルネサンス音楽の隆盛 ⑤1600年~1750年 モンテヴェルディで始まり、J.S.バッハで終焉するバロック音楽の隆盛 ⑥1750~1900年 マンハイム楽派ではじまり、ベートーベンを中心とする古典派音楽。 ⑦1900年~2050年? ワーグナーに始まる和声音楽の破壊、今日に至る いよいよこの稿は②に入る。ノートルダム楽派の始まりである。サンマーシャル”楽派”やCalixtinus写本を通して鍛え抜かれてきたAquitanian polyphony は、パリのノートルダム楽派となって合流する。このページでは、Leoninの有名なviderunt omnesを取り上げる。

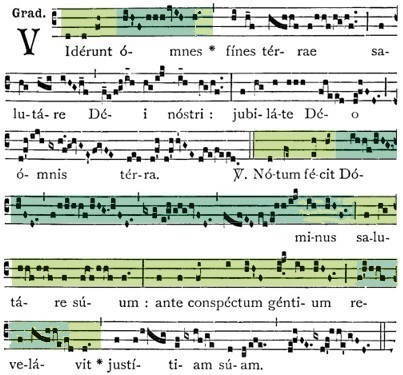

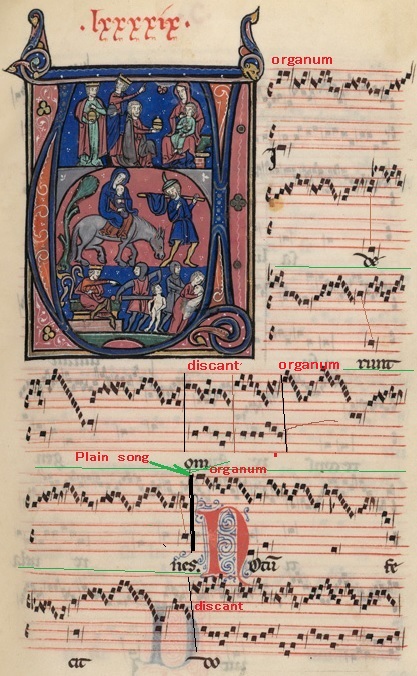

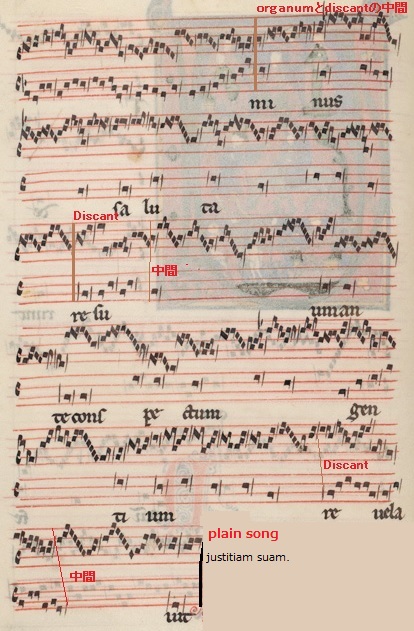

基本的に、どの本を見ても、この曲はオルガヌム形式、ディスカント形式、プレインソングの3パターンに分けられる、と書いてあるが、まかうめ堂氏は、これに対し、「(ファクシミリを見ると)オルガヌム部分がさらにモーダルな部分とそうでない即興的に見える部分に少くとも分けられる、四重あるいはそれ以上のテクスチュアからなる音楽のようです」としている。 私も同意見である。なぜなら、教科書的にはっきりとオルガヌム形式とディスカント形式に分かれているのは、最初のViderunt omnes fines terra salutare Dei nostri. Jubilate Deo, omnis terra. の部分までである。  その後の、Notum fecit Dominus salutare suum; ante conspectum gentium revelavit の部分は、Notum fecit(オルガヌム)-Do(ディスカント)minus-salutare suum; ante conspectum gentium(オルガヌム)―revela‐(ディスカント)‐vit(オルガヌム)と分けられるが、このオルガヌムの部分は、さほど引き延ばされていない。  ただし、グレゴリア聖歌のシラビックな部分がオルガヌムとなり、メリスマ的な部分がディスカント様式となっていることには変わりがない。

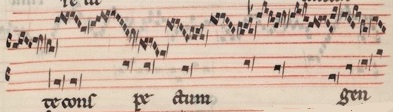

●リズムモードについて この曲は、ペロタンほどはっきりはしていないが、ディスカント様式部分はリズムモードである程度解釈ができる。リズムモードに関してはまうかめ堂さんのすぐれた解説があるので、そちらを参考にしていただきたい。 ここでは、一番長いディスカント様式である、dominusのdo-の部分を取り上げてみる。下譜のように、この部分の対旋律はおおむね、ternariae(3連結)→binariae(2連結)という関係にあり、第一モードであることがわかる(その右の現代譜参照)。  http://imslp.org/wiki/Magnus_Liber_Organi_(Various)パート1 |