| Music in the Middle

Age |

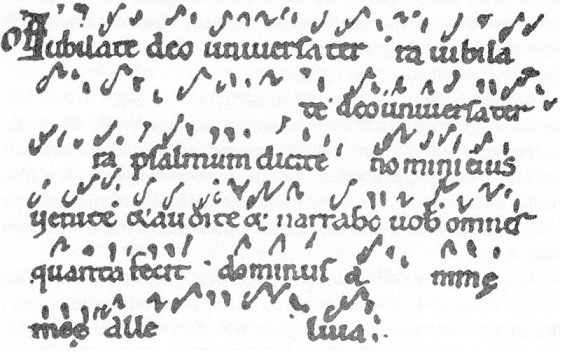

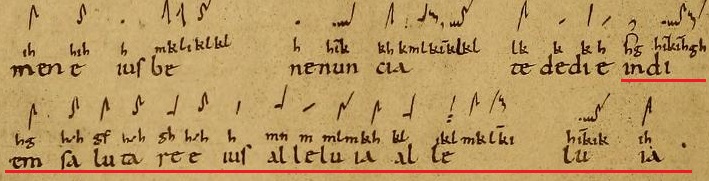

| p128〜148 <プレインソングルネッサンス> 多くの中世のメロディは、世紀を超えたそれぞれの歴史を持っている。すなわち、それらは何度も何度も、異なった目的のために使われた。しばしば、ポリフォニー作品のテクスチャーの一部として。 ここでは、Alma Redemptoris Materを見てみたい。このメロディの中世での人気は、チョーサーの尼寺の長の話(The Prioress' Tale)で示されている。(略) p129 黄金時代の作品群は、いくつかの例外を除き、プレインソングレパートリーの最後の重要な貢献をしている。(略) p130 Frereが指摘したように、彫刻と同様、モノディは、その完全な最高位に、より早期に到達した。和声が、絵画のように、そのクライマックスがやや遅く来たように。 その結果、今日の一般人に対しては、彫刻とモノディは、絵画や和声のようには、直接的なアピールをしていない。しかし、”ギリシャ彫刻の傑作あるいはラテン語のプレインソングの傑作のいずれもが、並ぶものなきものということではない。・・・プレインソングは、ギリシャ彫刻が古風なのと同じ意味合いでのみ、古風であると言えよう。 Notation 1THE NOTATION OF INTERVALS <simple,compound,"strophici",liquescent> neumesは、simple,compound,"strophici",liquescentの4種類に分類される。それぞれのneumeは、その音符の形に関わらず、同じ音価を持っていることに、注意されたい。vigaとpunctumは同じ音価である。virgaはもともと比較的高い音を示し、punctumは低い音を示していた。(それは、譜線の採用以前には、そのような区別は役に立ったであろうことは明らかである)。  ictus=an alighting place sought by the rhythm at intervals of every two or three notes in order to renew or sustain its flight until it reaches its final resting place. p131  pressusにおいては、同じ音高の2つの音符は、ictusにあたるのが、保持音をして歌われる。(略)  Liquescent neumesは通常、2,3の協和音程や二重母音を一緒にしている。そして、ひとつのシラブルから別のシラブルへのパッセージをスムーズに表現するようにデザインされている。それらは、レガートで歌われ、サイズの小さい音符は、必要に応じて、短く歌われるようになっている。 p132 <文法的なアクセント記号からの由来→cheironomic notation > だが、もっとも有力な音の記号の由来の仮説は、文法的なアクセント記号から由来した、というものである。 この理論によれば、それはギリシャ語やラテン語の文法的なアクセントであり、それらは、初期のneumesのモデルとなった。 ゆえに、”tonic"あるいはacute accent acuteとgraveアクセントは、古代の雄弁家によって作られた動きや、それに相当する声のinflectionsを示すためのクワイヤー指導者らによって作られた動きを、図柄として示している。  以後、ネウマを採用した初期のラテン語の音楽的記譜法は、oratorical,あるいはcheironomic neuma(≒campo aperto 訳注;ネウマが、ほとんど一直線上にならんでいるもので、実際の音の高さは明確ではない。つまり、この楽譜から得られる情報は、その音が前の音よりどれぐらい上か、あるいは下かということだけで、相対的な音程しか表示できない)などと呼ばれた。  "Iubilate deo universa terra" shows psalm verses in unheightened cheironomic neumes. p133 Liquescent neumesは、その存在を、純粋に、テキストに負っている。そしてそれゆえ、文法から来ている。その図形はアクセントとしては何ら書かれたシンボルのモデルではないが。文法的起源が見出されないのは、quilismaのみである。 <最初期のネウマ> ラテン語のネウマが一般的に使われるのは、いつ頃からだったのか? 最初期のMSSは9世紀からのネウマを含んでいるが、断片は、8世紀にすでに見出されている。6 重要なことは、こうした初期のMSSにおいては、それらはすでに、アクセント記号の段階を超えて発展していた、ということである。この事実は、ネウマ記譜法のより早期かつ原初的段階をさらに示している。 実際、グレゴリオ聖歌の歴史は、ネウマが6世紀から存在していたことという仮定を支持している。(略) p134 oratorical neumesは、イタリアにおいては、11世紀まで、フランス、イギリス、スペインでは12世紀まで、ドイツやスイスでは13,4世紀まで、空間的間隔な記譜法において生き残っていた。 記譜法のこうしたシステムの不適当さはしかし、強く感じられていた。フクバルトやいわゆるジョンコットンのような理論家たちは、ネウマは音程の違いを示すことがないことに、不満があった。相対的な音の高さを示すことが試みられた。こうした実験のもっとも興味深いもののひとつは、文字で書かれたネウマの組み合わせを含んでいたことである。 <ボエチウスの文字記譜法> 音楽的記譜法としてのラテン語文字のもっとも初期の適用は、ボエチウスのDe Institutione MusicaのMSSにある。13 この著者は、彼の論文において、diatoni, chromatic enharmonic属の音が、モノコード分割からどのように派生してきたかを示している。(むろん、彼の時代には、エンハーモニックはすでになかったが)。そして、それぞれの属の音にラテン文字を当てはめている。 (ボエチウスによる)全音階属の適用は以下の例26のように示される。  この記譜法は、若干の変化とともに、フクバルトやBernelinusのような後の理論家たちにも使われた。 p135 ボエチウスは、別の論文において、A-Pの文字を使っている。(Jはない。ラテン語においてはIに含まれるので)。17 <codex Montpellier H159の文字記譜> 上記のこれらの同じ文字列はまた、その他の論文だけではなく、11世紀のcodex Montpellier H159(Antiphonary of St. Benigne)においても見られることがわかる。20 現代のcから始まる列を示すために使われていたAからGまでの文字列はその他の中世のソースに現れる。それは、Schola Enchiriadisである。21  これらの文字の使用は、我々がmajor diatonic scaleと呼んでいるものを示し、特に、弦楽器やオルガンのための音楽と結びついている。すなわち、その結果は、事実、”オルガン記譜法”をなぞっている。 近代的なCからc’への感覚でのAからPと、近代的なAからa'への感覚の両システムは、12世紀頃まで、並んで生き残っていた。 10世紀以降、それらは、A-Gとa-gの7つの文字の二重の列として、並んで生き残っていた。全体は近代のA-a'となる。この記譜法は、Odoに帰せられている。文字式記譜法に関する限り、これは、中世の基本となった。 前述の11世紀のcodex Montpellier H159(Antiphonary of St. Benigne)においては、Aからのdisdiapasonの音列のそれぞれは、以下の文字で示された。   Machaut‘s Balade Ploures dames (B32) in the Light of Real Modality 1 https://archive.org/stream/palographiemus0105gaja#page/26/mode/2up (p26) Gregorian_Chant,_Antiphonarium_tonale_missarum,_Codex.pdf b 文字と記号は、テキストとネウマの間に書かれ、ネウマによって示された音階度合いの特定をしていることは、疑いない。(訳注;Machaut‘s Balade Ploures dames (B32) in the Light of Real Modality p202 楽譜参照) この写本を含めた同じ時期のいくつかの写本では、音符を示す文字がネウマの下に書かれている「二重描写」表記を使用している。(下譜)  <daseia記譜法;Musica Enchiriadis> もうひとつの記譜システムは、9世紀の論文Musica Enchiriadisの著者によって使われたものである。それは、ギリシャ語のdaseiaあるいは”荒い息”にちなんで、daseia記譜法として知られている。23(略) 著者は不必要に5線以上の譜表を追加したが、そのスペースのみがピッチを表すために使用された。テキストのシラブルは、そのスペース内に書かれた。 p137 譜線の最初には、スペース内で現れる任意のシラブルが歌われた音高を示すために、daseian シンボルがそれぞれのスペース内に現れた。時には、著者は、T,Sの文字を先においた。(略) http://machikun.la.coocan.jp/apel6.htm参照 <譜線の発明> これらのシステムはどれもcaught onされていない。それは、investigationの別の流れ、譜線を作り出す実験であった。 p138 イタリアと英国のスクライブが、新しい発展のスタートを切った。想像上の横線を仮定すれば、彼らは、ネウマの相対位置が、希望する音程の幅に対応するように、この線上のネウマをグループ化した。 こうして配列されたネウマはしばしば"heighted" ネウマ(≒"diastematic" neumes)と呼ばれている。このスキームは、10世紀のMSSでは見受けられ、速やかに拡大し、10世紀の終わりまでには、いくつかのMSSにおいては、実際に線が引かれるようになった。他の場合、テキストの水平方向の配置をガイドするのに役立った実在または架空の線は、ネウマの垂直配置をガイドするのにも役立った。25a 25a diastematic記譜法の発展における別の局面は、ネウマの要素が互いに離れ、dotやpointの形において、MSSにおいて、大雑把に、それらの間の音程の幅を示すようになったことである。これは、Aquitanian MSSに特に特徴的な記譜法である。 11世紀はじめから、Fを示すために赤線を使用するようになった慣行が、徐々に採用されていった。その後第2の線は次第に黄色に、時に緑になり、cを示すこととなった。この段階から3〜4本の線を持つパッセージが一般的となった。 譜線の発明は、しばしばグイドに帰せられるが、しかるべき音符の高さを固定するための1本以上の線を引く発想は、彼の数年前からあった。グィドが行ったのは、すでに使われていた不完全なシステムを改良することだった。彼はまた、彼のAntiphonary(1027頃)で、FとGの文字を、音部記号として採用した。 4行譜線の採用は、グイドによって完成され、diastematic記譜法の発展のクライマックスをもたらした。漸進的なものではあったが。12世紀までに、それは、フランス、スペイン、英国の修道院に拡大したが、ドイツの修道院では15世紀になってやっと採用された。 初期のネウマは、地域によってかなり変異をしていた。そして、個々のスクライブ、ネウマの特性は、12,3世紀までには、南部・西部ヨーロッパの大部分において、四角や正方形の型式へと固まっていった。27 ドイツ語圏のMSSのネウマはしかしながら、別の型式を取った。符頭はダイアモンド形となり、棒は太く、Hufnagelschrift,あるいは、ゴシック記譜法と呼ばれた。 音楽の発展における完全なdiastematic記譜法の影響は、きわめて大きかった。教会の歌手が、たくさんの典礼レパートリーの記憶の苦労から開放されただけでなく、頼れる記譜法の存在は、トロープスやセクエンツィアの新しい、オリジナルな作品の急激な広がりを可能にした。  2 NOTATION OF RHYTHM 多くのMMSには、リズムを示す特殊な記号が多く見つかる。こうした記号には、2つの主要なタイプがある。すなわち、ネウマに加えられた短い線と、ネウマの上に書かれた文字である。(略) |