| Medieval Music in Renaissance5 G.Reese |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

その前

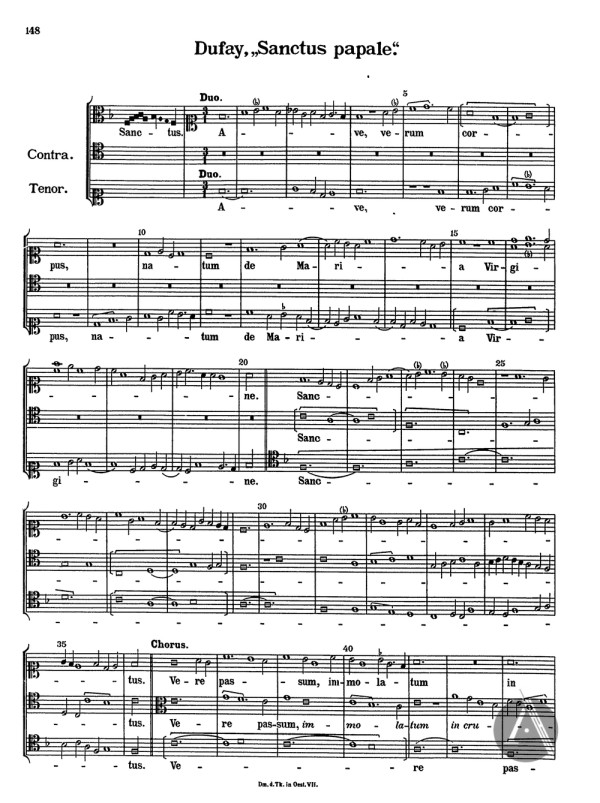

| p59 Dufay: Mass Compositions シャンソン歌詞一覧  第1章では、15世紀初頭までには世俗音楽が好まれ、プレインソングを含まずにtreble優位のスタイルで書かれたミサ曲がかなり一般的であり、quattrocento のItalyでは、初期のマドリガーレおよびcaccia様式でtrecento Italyを模倣していることを観察した。 我々は、グレゴリオ聖歌の旋律をパラフレーズ化したZachara da Teramo のクレドのような例の希少性にも注目した。 Dufay世代では、世俗化したミサのセクションが引き続き現れたが、チャントのパラフレーズ化がはるかに広まった。これは、これは、完全なミサ曲の大規模な生産だけでなく、8つのトーンの一連のMagnificat設定や、教会年の賛歌のサイクルなど、他の野心も引き出した新しい教会の流れから生まれた。 それにもかかわらず、チャントの芸術的意義は把握されていなかった。前の時期と同様、改善が必要とみなされていた。そのため、このような大規模な労作は、借用したメロディがほとんど認識されなかった。 <Kyrie> Kyrie Orbis factor チャントの設定では、Dufayはモノフォニックプレインソングと3声ポリフォニーを交互に表現している。 同じ(Orbis factor チャントによる)メロディーに基づいたもうひとつの独立したKyrieでは、チャントがわずかに精巧に作られておりチャントは中間声部にあり、その設定によって、14世紀の英国の音楽で知られていた特徴の組み合わせ、 別の3声のKyrie Jesu Redemptorは、2つのトレントMSSに保存されており、trebleが優位なスタイルで書かれており、プレインソングはない。 p60 前述の最初の2つのKyriesには、最初の3回の呼びかけで「Kyrie eleison」という単語が3回歌われる設定があり、次の3回の呼びかけで「Christe eleison」の設定が同様に繰り返される。そして、「Kyrie eleison」のもうひとつの設定では、3回目の呼びかけに対して繰り返される。したがって、これは、言及された最初のKyrie作品にも当てはまる。それぞれの呼びかけは、閉鎖した音楽セクションとなるが、こうしたことは、15世紀の初めには決して珍しいことではない(もちろん、Machautによってずっと前に適用されていた)。 ここで取り上げた3つの作品の最初の曲では、プレインソングは奇数番号の呼びかけがある。そのために、デュファイは、Kyrie 1とKyrie IIIIにそれぞれ1つのポリフォニック設定をしているが、そのためにここでは、れぞれの偶数番号の呼びかけに2つのポリフォニック設定があり、それぞれ独自のクローズド設定がある。 時折り、彼のMissa Sancti Jacobiにおけるように、デュファイは、9つのセクションごとに異なるクローズド設定を書き込んだりしている。 (Arnold de Lantinsは彼のミサ曲のtroped Kyrieを扱うことにおいて、同じ手順を踏んだ。) しかし、これらの方法に加えて、Dufayは時々Missa sine nomine(これから議論される)においてのように、それぞれ3回の呼びかけの連続した音楽を書いたりもした。これは後に 、通常のこととして採用される手順となった。 <Gloria> Dufayの独立したGloriaの設定は、グレゴリオ聖歌の Mass XIのGloriaに基づいたもの(Gloria In dominicis)で、プレインソングとポリフォニーが交互になる。 同様の交替を伴う別のグロリアの単声チャントは、トレントMS 92で計量記譜法で記譜されているが、他のソースでは、プレインソングとして(計量なしで)記譜されている。 グレゴリオ聖歌のミサIX(De Beata Virgine)のグロリア(Gloria Spiritus et Alme)は、superiusでパラフレーズ化されており、(Spiritus et alme等)6つの聖母アリアのトロープスの言葉を挟んでいる。グロリアIXの設定でのようなこうしたトロープスの挿入は、トレント公会議までは標準的で、続けられていた。 フェルマータでマークされたブロックコードは印象的である。 4つのパッセージで、Virginをほめたたえる終止のトロープスで歌詞づけされて使用されている。これらのパッセージの2つには、4番目の声部が一時的に現れる。 "de Quaremiaux" (“for Lent")と呼ばれるグロリアでは、構造上の工夫は、テノールにおけるオスティナート式の7回の繰り返し(適度な修正を伴って))である。 トレントMS 92に保存されているもう1つのグロリアは、その長さ全体にわたって、その最初の11小節で3つのモチーフを変化させるという点で注目に値する。 さらに別のGloria、Et in terra ad modum tubae<< Ad habendum triplum, fuga duo temporum >>は、cacciaスタイルである(BL 157v-158r)。 Dufay: Gloria ad modum tubae 楽譜 写本(BL371/697) 2つの上声部は全体的にカノンである。下の2声はスライドトランペットに適しているが、「ad modum」という言葉は、トーンペイントだけが意図されていることを示している可能性がある。つまり、このペアの声部は、他のメディアによって実行されることを示す。これらのパートには独自のモチーフがある。最初にそれは、以下の形式で示される。 p61  それぞれの下部声部は、fellowと交互になって、このモチーフを連続して2回演奏する(ドドソードーソードドソードーソー×2)。それは、修飾されて、合計で25回現れ、したがって著名なオスティナート効果を生み出す。 2つの声部は、最後に近づくまで重複することなく交互になって続く。 (言い換えれば、音に関する限り、音楽は終わり近くまで3声である。) その後、モチーフはメロディーの変化だけでなく、その長さが徐々に短くなるリズム変化にさらされ、diminutionと継続的な交替により、hocketパッセージが生まれる。hocketの後、他の2つの声部と一緒に、2つの下の声部が同時に響く。実際の音に関する限り、音楽は3声であったが、最後に音楽は4声になる。 下声部のリズムな変化によって生み出されるテクスチャーの強化と推進力により、効果的なクライマックスが得られるが、それは、ほとんど素朴なやり方である。 15世紀初頭の作曲家は一般的に、明らかに、カノンの扱いに対しては、他のミサ曲の歌詞よりもグロリアを好んでいた。(オールドホールMSのPycardのグロリアには、この種の初期の例であるダブルカノンも見られる。) <Credo> デュファイの4声のクレドはいくつかのソースに保存されているが、Bologna , Lic. mus. Q I5 に保存されているものには、アーメンパッセージに挿入されたラテン語のトロープス下に追加されたイタリア語の歌の言葉がある。  EXAMPLE I4. Extract from trope passage in a Credo of Dufay's in Bologna , Lic. mus. Q I5 87/697( after BesBF , 2I3). 写本 これはイタリアのポピュラーソングのスナッチであると推測する。このCredoの最後から2番目の和音において、これは今日ではドミナントとして指定される和音である。導音はオクターブでダブル化されている。これは決して珍しい手順ではない。 別のクレドは、リズミカルなモチーフの模倣(p。I6で言及されたイソリズムの流れを参照)とメロディの模倣のスナッチの両方を導入している。 p62 <Sanctus> Dufayのイタリア時代に割り当てられるミサのセクションにはSanctus papale(BL III 11v-13v 279/697)があり、その名前は、これが教皇聖歌隊のために書かれたことを示している。 Guillaume Dufay: Sanctus Papale  写本279/697(BL) トレントMS 92(213v-214v)のコピーの最後に、このSanctusとその直後に続くAgnus Deiをつなげるという解釈があるが、作品は密接に関連した音楽ではない。しかし、それらのテキストは両方ともトロープス化されており、これはミサの言葉に他の言葉が挿入されたことが、教皇典礼自体に浸透されたことを示している。(トロープスの)挿入は、2つのセクションを、はるかに長く伸長している。それは明らかに、精巧な教皇の儀式が、かなりの長さの音楽設定を考慮に入れる必要があるという実際的な理由のためである。 「Sanctus」という言葉は、最初はプレインソングで歌われる。その後、トロープスの部分がDuoとマークされ、2人のソリストによって歌われる。2回目のSanctusは明らかに、3人のソリストのためのものであり、その後、別の部分のトロープスが来る。それは3声で、Chorusと記されている。3回目のSanctusは4声である。残りの設定は、3声であるが、オザンナ1では、声の一時的な細分化があり、その結果、その部分は5声となる。同様に、オープニングデュオでは、 "Virgine." という語の部分を歌うことを助けるために、第3声部が入ってきて、時には絶妙な結果が得られている。 音楽が多くの場合、厳密なパート書法で始まった合唱であると考えることは合理的であるが、このようなSanctusでの3声の入りは、このスコアに関する一般的な仮定が、保証されないことを示している。 この作品は、他の初期のデュファイ作品のように、無秩序な前世代の不協和音が時々示される。終わり近くには、 小節の最初の拍と関連した協和音と不協和音の位置が、後代の規則になったものとは逆であるシンコペーションがある。すなわち持続音が、小節の最後の拍で不協和音として入り、次の拍Iで協和音となる。最初のサンクトゥスの借用された聖歌のメロディーは、設定の過程で数回パラフレーズされる。 <Agnus Dei> 3声であるAgnus custos et pastor のテノールは、グレゴリオ聖歌IXからの借用である。最初の2つの単語はプレインソングで歌われる。その後、同じメロディーの断片が、他のパートに対して歌われる。最初に音符を通常の順序で、次に逆に。その後、さらに反行的な進行をすることなくメロディが展開する。 Agnus a 3 "Custos et pastor" 上記のSanctus とAgnus が今述べたように音楽的には関係ないならば、統一の試みが明らかとなるCambrai MS 6には2つのGloria-Credoペアがあることになる(トレントMS87で1セットが再び生じる)。デュファイは、Q15のグロリア、クレド、およびサンクトゥスと、Trent MS 92のSanctus と Agnus Dei をつなげるために、同様の努力をしている。ボローニャMS BL のKyrie, Gloria , とCredo(Fol. 164 v-166r写本385/697~)は、その最後の2つの和音の同一によって、ゆるやかに関係している。 p63 <デュファイの通作ミサ曲> 疑いなくDufayによる8つの完全なミサ曲がある。その他、彼の作品かもしれないミサ曲がいくつかある。161 161. Missa La mort de Saint Gothard is almost certain ly his; cf. Bes ND, I74. T <デュファイの初期ミサ曲> 8作のうち3作は、初期の作品であることが示される。これらは主にtreb1eが優位な様式である。それらのうちの 1作、3声のMissa sine nomine は、 Kyrie , Sanctus ,Agnusにおいて、同じ拍子記号の連続により、ある種の統一感が達成されている。そして、Sanctusのsuperius とcontratenor は、Kyrieの冒頭と同じメロディ素材で始まっている。Kyrieのテキストは、ある資料では、15世紀の前半の Franco-Netherlandishの作品において、(典礼的な要求がなければ)通常ではない、言葉の繰り返しに注目すべきトロープスを伴っている。 グロリアでは、減四度が生じている。(この時代では珍しいことではない)。要するに、その後のパレストリーナ様式の制限は、この点については、まだ遠い将来のことであった。 グロリアは4つのサブセクションに分かれており、おそらくは器楽のための中間奏で分離されている。また模倣的にもなっている。 2番目の初期のミサ曲は、トレントMS 90において、タイトルなしで現存している。この作品のパッセージは、ティンクテリスの Proportionale で引用された抜粋と同一であり、デュファイのGloriaとCredo de Sancto Anthonioから来ていることを示している。 デュファイの遺言は、彼自身のMissa Sancti Anthonii de Padua とMissa Sancti Anthonii Viennensisの両方の作品として述べられている。前作のGloriaに由来すると述べられた引用が、イタリアの理論家のGiovanni Spata から彼の同僚の Pietro Aron (第4章、fn・I64を参照)への1532年の手紙にある。これらの抜粋は、トレントMS 90のG10riaにはなく、結果として、このソースに保存されている作品はMissa Sancti Anthonii Viennensisであると仮定してよいだろう。作品は、3声である。 3番目の初期ミサ、Missa Sancti Jacobi は、パリのSt. J acques de la Boucherieにちなんで名付けられた。 Dufayとその教会の学長Robert Auclouとの関係は、学長の名前と、デュファイによっておそらく1426年頃に書かれたのイソリズムモテットの言葉に含まれたタイトルの折句(ある一つの文章や詩の中に、別の意味 を持つ言葉を織り込む言葉遊びの一種)によって示されている。 ミサ曲.は、(第2番目のミサ曲に)2、3年後の日付であり、完全な通常文に加えて、4つの固有文設定が含まれている。一部のセクションは4声、一部は3声で、デュオが散在している。 通常文のセクションは、3つの異なる拍子記号の同一の順序と、"Chorus ," "Duo ," and "Chorus." の交替で統一されている。 p64 識別可能なプレインソングのメロディーは、グロリア、アレルヤ、クレドを除くすべてのセクションの下にある。165 165 Liber , I304 , 25 (Dufay uses the plainsong only in the last invocation of each subsection) , 1327 ,21 ,4 , 1392. チャントの取り扱いは、オファトリーのテノールでのモテットのようなcantus-firmus の扱いから、イントロイトの最後のsuperiusでの精巧なパラフレーズまで、さまざまである。 グロリアとクレドで当たり前のようにとらえられたプレインソングの朗唱以外は、多くは他のpointで書かれ、時にはsuperiusで、時にはテノールで、どちらの場合も、(通常どおり)チャントを続ける声部になる。 このミサ曲の聖体拝領は、たった2つの声部しか書かれていないが、歴史上の特別な重要性を持っている。それは、fauxbourdonの最古の例であると考えられているからである。 この作品を保存する1つのソース Q 15 においては166、fauxbourdonの指示だけでなく、ラテン語の韻文もある。すなわち、「3番目のパートを欲するのであれば。最高位のものから音符を取り、同時に四度下で歌い始めよ」とある。 166 Q 15 は18作のfauxbourdon 作品を含んでいる。(Missa Sancti Jacobi の聖体拝領を含む)それらのうちの2作は、他よりも古いことが示される。 この口頭指示は、実際に、fauxbourdonの実践に適用される方法全体を要約している。書き出された最低声部(tenor)がどうであっても、書かれていない中間声部(contentenor)は常に、superiusと並行して四度で移動する。167 167 fauxbourdon作品の近代的”実現”において取られた自由度は保証はされない。 四度の選択は、疑いなく、 167a fauxbourdonの初期段階後には、テノールのメロディーに関心が移るようになった。 この技法は、英国のdiscantとは別の和声構造からの変化の機会を提供した。つまり、各フレーズの最下部の最初の音の五度、オクターブ上に2つの上声部が入り、フレーズの最後の音符に到達するまで、最低の声部と もう一つの、そして重要な違いは、英国のdiscant ではcantus prius factus が最も低い声部にあったのに対して、fauxbourdon ではメインのメロディーが最も高い声部であったということである。 さらに別の違いは、英国のdiscant は即興の技法として始まり、その結果は後には書かれた作品にも適用されたが、実際の資料から知られる限り、fauxbourdonは常に書かれた作品の形式を呈していたということである。((たとえばMissa Sancti Jacobi の聖体拝領が)中間声部が除いてあるからといって、それが即興の結果であると見ることは、まったく正しくない。なぜなら、それは厳密な原則の適用によって実際に存在したからである)。 p65 Fauxbourdonは大陸の創造物であり、おそらくDufay自身による産物であった。でした。それは、疑いなく、English discantの演奏で聞かれたソノリティを、書かれた作品に適用しようとする試みであった。 おそらく、この理由から、Martin le Francは、DufayとBinchoisを「"prins de la contenance angloise." 」であると遇したものと思われる。これらの作曲家は、イギリスの影響下に置かれた大きな機会を持っていた。ダンスタブル自身は、おそらく、そこのBedford公爵に仕えていました。デュファイの聖体拝領の最終は次のとおりである。  この例では、チャントから取られた音符には星印がついている。最終カデンツに現れる音型のかなるの部分が、パラフレーズ書法における一般的なカデンツの典型的な取り扱いとなっている。しかし、ここにあるように、プレインソングとの対応は、原則としてフレーズの最後の音とにある。 fauxbourdon が徐々に15世紀初頭の音楽に浸透していったことは、重要な効果をもたらすこととなった。作曲家は、その豊かさの影響を受け、初期のより厳しい気質を避けるようにし、実際の fauxbourdonに書いていなくても、和音の質感を滑らかにした。 Dufayの同時代人であるReginalclus Liebertによる3声のミサ曲は、デュファイのMissa Sancti lacobiに似ている。 それはミサ通常文だけでなく、固有分の7つの部分にも音楽を提供し、プレインソング朗読を大いに活用し、fauxbourdon(Sanctus and in the Agnusの一部)を使用している。プレインソングの素材は、9つのセクションで間違いなく言い換えられ、残りの3つのセクションにも存在するかもしれない。パラフレーズ化はsuperiusに特徴的である。それだけ、というわけではないが。たとえばKyrieにおいては、ある声部から別の声部への“migrates" が見られる。 p66 <デュファイの後期のミサ曲> 他の5つのミサは、15世紀を通じて非常に重要な、cantus firmus 型に属するものである。さらに、 4つの匿名のミサのうちで、Missa La mort de Saint Gothardもデュファイのものであると考えられており、少なくともある権威によって、おそらく彼のものであると見なされている。 これらの6つの作品はすべて4声である。ミサ曲の始まりから終わりまで、すべてに連続しているわけではないが、cantus firmus が繰り返される。 (Christe , Pleni , Benedictus , and Agnus II でのような、あるpointsでのcantus firmus の繫留音は、多かれ少なかれ標準的だった。しかし、他のセクションよりもChriste では特にそうであった。) このタイプのミサ曲の歴史を通して、作曲家は明らかに、通常文の特定の部分に設定を提供するプレインソングのメロディーは、他の部分との関係で押し付けられるべきではないと感じた(cf. p。29 ポリフォニーのミサ曲セクションは、通常文のためのプレイソング設定で作られていれば、通常は同じテキストのものを使用する。たとえばKyrieならKyrie用のプレインソングを)。したがって、それらは通常、cantus firmi を維持するために、Kyrieを設定しているチャントを使うことを避け、比較して中立的なメロディーを好んだ。 通常、この選ばれたメロディーはテノールに割り当てられた。割り当てられた声部は、常に新鮮なポリフォニーを奏でていたその他の声部よりも音価の面で長かった。 明らかに、cantus firmusの扱いは、13世紀のモテットでのテノールの基礎となった基本的な考え方と同じように、2世紀にわたる発展の結果として生まれたものであった。しかし、15世紀にはこの理想は新しい意味を持ち、交響曲に匹敵する規模の統一された構成(作品)を生み出した。 フランスとフランドルの作曲家は、多くのcantus firmusミサ曲を生産するようになっていたが、このタイプは英国から(1430年頃に)生まれたようである。それぞれのテノールで同じメロディーを2回持つダンスタブルのグロリアとクレドは、5つのセクションすべてを通して、単一のcantus firmusを何度となく使用する形式への中間段階を表している。172 172 Music in the Middle Age p421 Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC5 p222 MUSIC IN MEDIEVAL BRITAIN 2 p253 Leonel Powerの3声部構成のMissa Alma Redemptoris Materのそれぞれの楽章においては(それはこうした形式の最初期の作品であるが)、テノールは、ここで最も低い声であるが、Alma Redemptoris Materの前半のメロディーを利用している。このチャントの断片に課されるリズム構成(元のフレーズの分割とはまったく異なる構成)は、すべて同じである。 p67 この作品は、3声部であるが、cantus firmusとして聖なるメロディーを採用し、cantus firmusを担うテノールを最下部に持つという点で、最も初期の英国のミサ曲に似ている。 パワーは英国ミサ曲に共通する特徴(p.765を参照)として、Kyrieを省略している。 進歩的な傾向を考慮すれば、Dufayはおそらく、cantus firmusを試みた最初のフランス人であったと仮定するのが妥当である。 さらに、新しい特徴は彼の「人格創造」かもしれない。176 cantus firmusは、まれに、古い3声の音楽の下から2番目の声部に入っている。(p59で、借用されたチャントをそこに置いたデュファイの3声のKyrieについて述べている) しかし、問題のデュファイのミサ曲らは、このタイプの音楽からだけでなく、先ほど触れたように、4声であり、下から2番目の声部にcantus firmusを配置することにより、英国のミサ曲からも、異なっている。 以後、この(4声の)配置が標準になった。1440年代には、デュファイのモテットのcantus firmusは、最低音部であった伝統的な位置から引き上げられた(p。80を参照)。そしてMissa Caputは、彼のcantus firmus ミサ曲のうちで、もっとも最も古い様式であり、1440年代の10年の間ではもっとも初期のものである。 テノールが下から2番目のパートとして確立されると、音域は必然的に、それに対応することになる。パートはしばしばアルト音部記号で書かれており、この慣習は、ルネサンスの後半にまで繰り返し行われることもあった。 (新たに下部に配置された音声は、さまざまな名前で最初に呼ばれた。) cantus firmusが長い音価で扱われため、そしてその後は内声となったため、スライドトランペットなどの楽器(それだけだろうと歌手と一緒であろうと)のような楽器実行されない限り、はっきりと聴き取りにくくなっていた。 いずれにせよ、繰り返されたメロディーは、音楽資料の歴史の中で素晴らしい例となるために十分な統一力を発揮した。その力は、明らかに、聴取者がcantus firmusを容易に識別できた場合、それ自体をさらに感じさせ、よく知られているメロディーからcantus firmiを選択する顕著な傾向があった。 178 それは、cantus firmusミサ曲だけでなく、cantus firmusモテットでも、最後に入ってくる声部であるテノールに対して、かなり普通になった。これにより、cantus firmusの最初の音符が、予想される模倣の別の声部で現れることが可能になった(p。76を参照)。追加されたパート、つまりcontratenor secundusは、この手の音楽のソノリティを高めるだけでなく、バスの機能のいくつかの基礎を提供している。明らかに、既存のメロディーを作成するよりも、そのような機能を果たすオリジナルのパートを作成する方が簡単である。 p68 個々のミサ曲楽章へのcantus firmusの適用は、まるで無関係のモテットのグループであるかのように(すなわち、ある楽章から別の楽章への同じcantus firmusの持ち込み)生じた。 p39で記述したように、Machautのような初期の作曲家の作品のように。 ある意味では、「ミサ曲」という用語には、cantus firmusをこのように使用した作品に対する適合性を持っている。しかし通常は、cantus firmusの扱いを統一的工夫として採用しているミサ曲らのために予約されている。 さらに別の意味では、この用語は、借用されたメロディーに基づいているReginaldus Liebertのような ミサ曲に適合するかもしれない。しかし Liebertの作品は、既存の資料が精巧な形で主にsuperiusに現れ、長い音符では示されていないため、パラフレーズミサ曲と呼ばれる方が良い。180 180 このタイプの作品は、プレインソングミサ曲と呼ばれることもあるが、cantus firmusミサ曲のcantus.firmi はしばしばプレインソングから取られるので、この用語は、あまりふさわしくはない。 パラフレーズミサ曲と、純粋にモテットのようなcantus firmusの技法を使うミサ曲の組み合わせとしては、Missa Sancti Jacobiのsuperiusには、パラフレーズはあまりない。 疑いなく、デュファイのcantus firmusミサ曲は、これまで議論してきた(初期の)3作よりも遅い時期のものである。より新しいグループ、Caput、Saint Gothard、Se la face ay paleミサ曲は、彼のミサ曲書法の中期に属しているようである。 これらの作品は、15世紀半ばの4声部のミサ曲の特徴、一般的には、おそらくDufay自身のイニシアチブの結果として、上声部のデュオの頻繁な使用、「テノールの器楽的な扱い」、および「2つの異なる建築グループを形成する上下の声部の音型における差異」を明らかにしている。こうした差異は、初期ルネッサンス精神において、多く存在する。 <Missa Caput(偽作)> 楽譜 Missa Caput のcantus firmusは、Sarum useに現れるantiphon Venit ad Petrum に由来している(Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC p226~)。5つのセクションのそれぞれは、2つのセグメントに分割される。最初のセグメントは3拍子リズムで、2番目のセグメントは2拍子である。 cantus firmusは、これらのセグメントのそれぞれで完結しているので、各セクションは2つのリズム形式で示される。2拍子部分は、終わりの近くで、3拍子部分が一度だけ使用した音楽のフレーズを繰り返す。otherwise the forms correspond .。 いくつかの小さな変更を加えて、cantus firmusのこの二重の提示は、セクションごとに一定のままである。上声部は、5つのセクションのそれぞれを、2声の短い冒頭動機で開始し、、他の声部はサイレントである。 p69 2声と4声の書法はかなり対照的である。Kyrieはトロープス化されているが、最後のサブセクションがない。その様式は、Massの残りの後に作曲されたかもしれないことを示している。もし作品がもともと他の4つの楽章のみで構成されていたとしたら、この事実は、Sarumのレパートリーのメロディーを使用することによって示された、イングランドとのつながりの可能性を強めることだろう。確かに、cantus firmusの扱いは、ある点でデュファイの通常の種類とは異なるため、失われた英国のミサ曲をモデルにすることができよう。 模倣は二次的な役割しか果たさない。Sanctusの第21小節における  Gloria (meas. 130-142)のパッセージは、Agnus (meas . 115ー127) で再現される(Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC p278)。  Credoのテキストには、2箇所での分断がある。クレドからパッセージを省くという慣行は、確かに後の時代から見れば奇妙なものであるが、多くの初期ルネッサンス(作品)で見られた。 その説明はおそらく、東方教会との和解をもたらすために、教皇庁がに行った努力にあると思われる。チャントのフレーズが挿入された可能性は、省略された点でのポリフォニー的連結が中断されていない例の存在によって除外されている。 <Missa La mort de Saint Gothard > The Missa La mort de Saint Gothard は、 cantus-firmus をAgnusIIIのみで簡単な形で提示するのが特徴的である。作品の他の部分では、多少自由になった形で現れる。 La vilanella non e bella のようなメロディ(例14を参照)は、ポピュラーな印象を与える。これ世俗的なメロディーに基づいたミサであり、このスタンスは、次のミサ曲で論議される予定であり、疑いなく、デュファイ自身の革新的なものであろう。 <Missa Se la face ay pale > 楽譜 彼のMissa Se la face ay pale では、デュファイはcantus-firmusとして彼自身のバラードのテノールを使用している(pp・54f参照)。この分析は、この研究でこれまで試みられてきたより詳細に、固有の可能性を説明したい。cantus-firmusの内在する扱い、および15世紀初頭のミサ曲書法の他の側面についても。メロディは次のとおりである。 p70  最初、テノールは、それぞれの小節が他のパートの2つ分の小節に対応するように扱われる。  この異常性は、デュファイが彼のテノールに比例システムを適用し、それによって、半数学的順序の一連の可能性に従ってそのリズムを修正したという事実から生じる。 このシステムでは、テノールが、2つあるいは3つの小節分において、通常の基本的な音価、 diminished あるいは augmentedされた音価で示されている。 テノールが “proportions" を除いていかなる変更もせずにミサ曲の一方の端からもう一方の端に再表示される場合には、integer valor(すなわち、通常音価で)では、verbal canonsで示されたさまざまな修正が必要とされる。 cantus を繰り返すという発想のようなプロポーションの原理はすでに、モテットの分野でのようなより控えめなスケールではすでに機能していたことが、容易に認識される。 ミサ曲に影響を及ぼす指示は以下のごとくである。 1. Kyrieの第1セクションと第3セクションでは、augmentedされているメロディーのセグメントaとbとcがあり(テノールはChristeでは存在せず、3声の自由な書法となる)、そのために、それぞれのテノールは、integer valorの2倍になる。(したがって、テノールの各単一の小節と他の声部の2つの小節とが対応することとなる)。 p71 2.テノール全体は長いグロリアで連続して3回登場する、毎回異なるproportionで。Filius Patrisを通じて3倍の音価で。そのために、テノールの各小節は他のパートの3小節分に対応するように。すべての声部はKyrieのセクション1および3のように、3拍子となる。 Qui tollisからlesu Christeまでは音価は2倍となるが、テノールはそのまま3拍子である。その他のパートは2拍子でありそのために、テノールのそれぞれの小節は、その他のパートの3小節分に相当する。そして、Cum Sancto Spiritu以後は通常の音価(すなわち、それぞれの小節はinteger valorの範囲内にある)となるために、テノールの1小節は、その他のパートの1小節分に等しい。 3.クレドにおいては、テノール全体が、グロリアと同じproportionで、再び3回連続して示される。 4.Sanctusの始めからからDominus Deius Sabaothまで(Kyrieのように)、メロディのセグメントaは、その他のパートの3拍子に対して、2倍の音価で現れる。その後、テノールは、Pleni suntからgloria tuaまで休符となる。 メロディbは、OsannaIで、3拍子に対して2倍の音価で再度、現れる。その後、Benedictusの間は休符となる。そしてOsannaIIにおいて、cが現れる。しかし他の声部は2拍子でしめされる。(Gloria とCredoの第2セクションのリズムの相互関係が、繰り返されている)。 5 テノールは、Kyrieと同様に Agnusでも振る舞う。そのため、ミサ曲の最初と最後のセクションは互いに対応するようになっている。 上記の分析は、テノールの休符が Christe,Pleni Benedictus,Agnus II全体にかかっていることを示している。こうした形式は、すでに指摘されているように、cantus-firmus ミサ曲では一般的であった。そして、こうした形式、これらのパッセージで声部の完全な充足よりも少ない声部を使うやり方は、(後の)ルネサンス期のミサ曲で、cantus-firmus が関与していない曲においてさえも、標準的な慣行のままであった。 (おそらく「標準」という言葉は強すぎて、Christeに関しては使用できないだろう) 後に、こうした扱いは、Crucifixusにも当てはまるようになった。 cantus-firmus がMissa Se la face ay paleでは厳格に扱われ、Saint Gothard Massでは自由に扱われているという事実は、時系列とは無関係である。2種類の扱いは両方とも、最も古い英国のcantus-firmus ミサにすでに存在していたのであるから。 Missa Se la face ay pale に大規模に適用された別の統一の工夫は、冒頭動機である。Dufayが使用するものは、例17に示されている。 それは、作品の最初の3つの小節のsuperiusで生じ、その後、より重要な場の多くでその声部に再登場してくる。メロディやリズム的装飾を受けつつ、しかしながら、はっきりと聞き取れるように。 この統一手段(冒頭動機)は新しいものではなかったが、デュファイはそれに、cantus-firmus ミサにおいて、より大きな豊かさを与えた。 その他の作品では、冒頭動機は、他の声部でも響くので、cantus-firmus よりも統一手段としてはより顕著な工夫であるように感じられる。cantus-firmus は冒頭動機よりも精妙である。cantus-firmus は内的工夫、冒頭動機は外的な工夫と看做されよう。 p72 デュファイは、cantus firmusとhead.motifによって提供された骨格に衣を着せる、偉大な模倣と職人芸を示した。特に、彼が書いたテノールでの繰り返しに対する新鮮な対旋律の一部において。 189 189 DTO VIIは、Kyrieの第36小節とCredoの第144小節において、連続ユニゾンがある印象を与えるがしかし、これは誤った転写によるものである。 だがDufayには、若干前のテノールでのb♭によって示されているように、musica fictaを通じて不平等にされたKyrieの第34小節においては、連続五度の意図があったかもしれない。  コード的な書法はない。すなわち、すべてがポリフォニーである。多様性は、4パートに2声、3声への導入をすることによって得られている。 書法は、当時の音楽の一般的な性格を、レイヤーにおいて共有している。head.motifはsuperiusに限定されている。cantus-firmus はテノールにあり、他の声部には現れない。声部間の相互関係は、あちこちに現れるが、ほとんどが短いカノンのパッセージに限定されている。 特に興味深いのは、Credoでの第249小節のカノンのスナッチである。なぜならそれは、tenor and contratenorの間にあるからである。すなわち、少しの間、テノールとは別のパートでcantus-firmus が少し響く。 cantus-firmus のセクションCの中央にある短いファンファーレも、他の声部につかの間に出現する。しかし、cantus-firmus が全体に染み込んだミサ曲はまだまだ先のことである。 そのデザインの明瞭さと単純さで、 Missa Se la face ay pale は、デュファイの書法の古い段階を代表しているといえるだろう。 <Missa L'Homme arme > Missa L'Homme arme は、cantus-firmus として機能する音調に基づいたミサの長いリストの最初のものかもしれないが、同名のオケゲムのミサ曲によって先行された可能性がある。 p73 Obrecht、Josquin、Palestrinaなどの巨匠を含む無数の作曲家によって、世代を超えて、このメロディーに基づいてミサ曲が作られた。ナポリで発見された15世紀のMSには、6作以上の匿名のミサ曲が作られており(pp。149fを参照)、世俗的なテキストの1つのスタンザが保存されている。192 192  訳注;これはミキソリディア旋法である。引用ミサ曲によってはシ音が♭の場合があり、その場合、リディア旋法となる。 メロディのソースは不明である。Aronの論文、 II Toscanello in musica (1523) によれば、ブノワがその作曲者であると考えられていた。 なぜなら、ビュノワは、Dufayの最後の数年間に活動していたので、彼から借用することが可能であったからである。 ただし、Mellonシャンソン集には、このメロディが現れるシャンソンが含まれている( tenor and contratenor に分けられている)。 Il sera pour vous conbatu / L'homme armé (Morton) この設定は、匿名の作曲家をデュファイとBinchoisの世代に配置するスタイルである。おそらく、Aronの同時代人は、ビュノワがその旋律でミサを書いたことで有名であったという理由だけで、L'Homme arme の創造を彼に帰したのであろう。 Mellon版がオリジナルなL'Homme arme である可能性はほとんどない。square-cut のメロディのテキストはrondeau, virelai, ballade ではないので、音楽はメリスマを何も伴わずに、1音符に1語を収めるので、民謡調とも言えるかもしれない。 ただし、15世紀のメロディーの民俗起源疑いについては、一般的に、そうした結論に飛び付くことには注意が必要である。音調の元の旋法は、例18およびMellon chansonにおけるように、Mixolydianである可能性がある。 しかし、メロディーは明らかに、ポリフォニー設定ではしばしば、ドーリア旋法に移調されて現れる。Dufayのミサにおいては、これが元のモードである可能性が少なくとも考慮される。 p74 デュファイの作品のKyrieでは、cantus-firmus (例18とは多少異なる)が一旦すべて現れ、控えめに精緻化され、最初の部分とダ・カーポは3拍子、中間セクションは2拍子で、最後には、最初の部分の繰り返しがある。音価は半分になる。 cantus-firmus は断続的に提示され、中断され、グロリアで2回、クレドでは3回出現する。両方で、それは以前より幾分詳細に示される。 Sanctusでは、cantus-firmus はダ・カーポなしでSabaothまで導入され、Pleni以降、なくなる。 (略)  p75 上記の例で再現されたテキストの元の適用は、偶然性の印象を与える。この特徴は、15世紀のMSSで一般的である。 このような貧弱な言葉と音符の相関関係は、訓練を受けたソリストによる演奏を意味する可能性があることが示唆されている。すなわち、合唱演奏がより一般的になったとき、カオスを避けるために、個々のソリストの判断に委ねられる可能性があった。 第7小節のアルトの3番目の音符は、ルネサンス期に共通する不協和音の形式を示している。 さらに、ここではパレストリーナに近いパターンで示されるが、このタイプの不協和音はDufayを含む他の作曲家によってかなり自由に使用されていた(第10小節のsuperius の最後の音符を見よ)。これは、I8世紀にFuxがnota cambiataと呼んだ不協和音である197。 197 Jeppesen や近代の作家は、Fuxの先例をフォローした。しかし、Padre Martini らは、協和音の間の偶数拍の前半と、それの後半に挿入された経過音を示すためにこの用語を使用している。 それは、上記の協和音から連接してアプローチされ、通常は別の協和音への三度の跳躍下降する音によって終了する。どちらの音も比較的アクセントがある。例I9に示されているやり方では、nota cambiataの後の協和音に続いてその上にアクセントのない経過音が続き、これがアクセントのある和声音につながる。 Mellon 写本のL'Homme arme には、ある人がMaistre SymonとSymonet le Bretonとして言及されている別々のテキストがある。これは、デュファイの死の1年前に亡くなった彼の友人であり、その肖像画は、デュファイの意思で、彼自身の葬式の間に祭壇に置かれるよう指示されていた。Maistre Symon自身は作曲家であったが、しかし、superiusでの彼の二人称の言及は、彼をこの設定のありそうもないソースにする方法で生じさせる。occurs in a way that makes him an unlikely source of this Setting.   写本44v-45r 88,90/162 <Missa Ecce ancilla > 楽譜 Missa Ecce ancilla は、少なくとも1463年以降の作品である。エントリは、カンブレ聖歌隊のために、1463年年にコピーされたことを示している。そのcantus firmus はEcce ancilla antiphonだけでなく、Beata es、Maria も使われている。 cantus firmus の利用法は、すべての曲で同じではない。クレドでは、Ecceのメロディーの後にBeataが続き、繰り返して終わる。他のすべての主要なセクションでは、2つのチャントがそれぞれ1回出現する。 テノールには、オリジナルのテキスト(内容)を保持するという、やや後のミサ曲のテノールが共有していた特異性がある。また、Osanna Ilが発展した具合は、注目に値する特徴で、珍しい。なぜなら、ルネッサンス期のミサ曲では、Osanna1 の音楽はたいてい、Osanna IIにも使用されるのだが、このソースの指示では、 "Osanna ut supra." となっているからである。 標準からのさらに別の逸脱は、(以上のような)2つの異なる冒頭動機使用である。 <Missa Ave Regina coelorum > 楽譜 Missa Ave Regina coelorumは、Dufayが彼の遺言で言及した4声モテットで描いたものと同じメロディーに基づいている(pp。51、82を参照)。チャント全体は、詳しく説明されていないが、Kyrieに提示されている。 オリジナルなメロディの8つの分解のうち、冒頭のものは、プレインソングにおいては2回(incises1および2として)に分けられて、KyrieIでの3回の呼びかけを受ける(1回目と3回目が同じ)。 Christeでは、次の2つの incises (ペアとして)は、同様に3回示される。また、中間には異なる精巧さがある。 (次のKyrieIIでは)、残りのプレインソングは繰り返されず、KyrieIIの最初と最後の呼びかけの間で分割され、2回目の呼びかけにはチャントはない。 2回目のChristeの呼びかけは、代替バージョンで提供されている。 最初は3声で、2つの上声部がカノンにあり、最下声部は、「Concordans cum fuga」という言葉が書かれている。 もう一つの版は2声で、同じsuperiusを持っている。最下声部は、「Concordans sine fuga」という言葉が書かれており、最初と最後は、3声の版の最下声部と似ている。 Kyrie IIの呼びかけIは2声で書かれており、は、オプションのバス付きで、「Concordans si placet」と書かれている。 テノールはすべての楽章において、さまざまな精緻さとともに、大きな自由が与えられている。模倣のパッセージはいくつかある。それぞれの5つの主要なセクションが、3声から成る冒頭動機で始まる。これは通常ではない長さ(ほぼ8小節)で、最も低い声部は、予測された模倣によって、遅れて入る(テノールの)cantus-firmus を告げている(訳注;この2声に関しては、今日でいうフーガのようになっている)。  cantus firmus による冒頭動機の浸透は、後の作曲家の作品で繰り返されることである。Dufayのcantus firmusは、他の声部、特にデュオやトリオに現れるsuperiusにも浸透している。 新たな1470年頃の、テノールによる浸透は、デュファイのグロリアとクレドの終わりに導入された多声和声の特徴と同様に、ジョスカンの作品で非常に重要な役割を担うことになった。すなわち、2つの低声部は、ちょうどそこで歌われた2つの高声部とこだました。 彼の声部は、必ずしも常に同時に同じ拍子でではなかった。非常に興味深いことに、Agnus IIのパッセージは、4声のモテットでのトリオパッセージのすべての声部を基礎にしたように見える。 もしもモテットが先に書かれていたのならば、そしてポリフォニー複合体の引き継ぎが意図的に行われたならば、別の予想-おそらく別の初期の例を言う必要がある。すなわち、パロディミサの技法である。 デュファイの遺言には、彼の葬儀の翌日に歌うように命じ、そして彼が書いた Requiem pro defunctis が記述されている。座年ながら、この作品は失われてしまった。おそらくは、レクイエムミサの最初のポリフォニック設定であったのに。 15世紀以前は、この(死者のための)礼拝は、いつもプレインソングで歌われていた。 Missa Sancti Anthonii de Paduaは、その遺言で名付けられた(p。63を参照)ように、これまた失われている。 「ミサ」という用語は、15世紀には、通常文だけでなく、固有文のためのサイクルを指定するためにも使用されたため、この失われた作品が、前者のタイプのものであったかどうかはわからない。 トレントMS 88には、固有文を持つ16の匿名サイクルが含まれている。それらには、Trent MS 90でも現れる3つのイントロイトと、デュファイの名前を冠した1つのアレルヤが含まれている。 状況証拠からすると、これらのサイクルのうちの11作が彼に帰されている。このグループからの13のイントロイトは、相互関係の印象的な点を示している。すなわち、いずれかの旋法にあるものはすべて、同じグロリアパトリと少なくとも部分的に同じverseの設定の両方を持っている。問題のイントロイトは表IIに示される(いくつかのcyclesは、1つ以上のイントロイトを持っている。そこではこのように、cycle number後の文字は、どのイントロイトが含まれるかを示している。 さらに、3つのcyclesのGradualsが関連してくる。2つのその他の、そして2つ以上のAlleluiasの同じセクションのように。 イースターに対しては、CycleXVは、Victimae paschali を含み、それぞれの二重のverseの最初の方は、ポリフォニーで設定されている。ペアにならなかった冒頭のverseとそれぞれの二重のverseのあとの方は、プレインソングで演奏された。 Gloria: 3-4 voices — Gloria de quaremiaux : 3 voixList of compositions

|