| Chromatic beauty

in the late medieval chansons T.Brothers |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

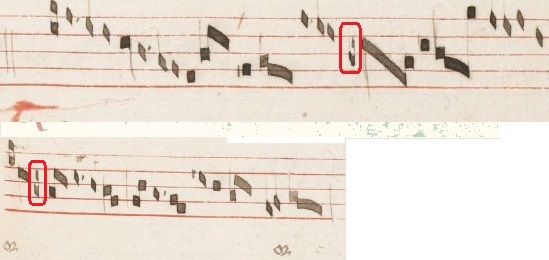

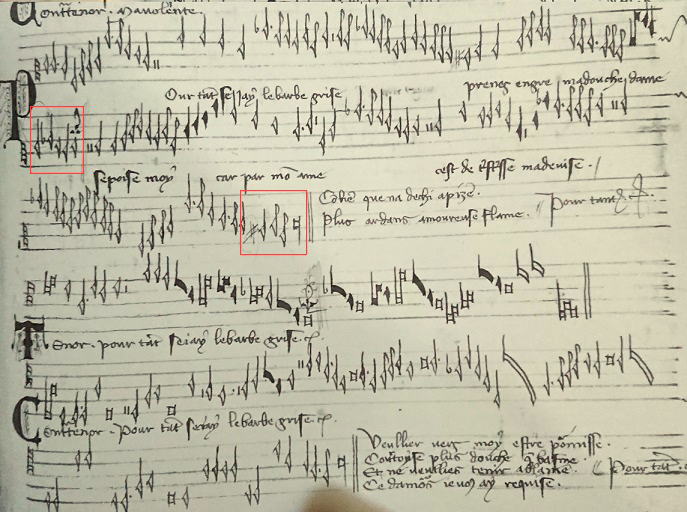

| p88 Machaut's polyphonic songs The Works of Guillaume Machaut たとえば、ポリフォニーのシャンソンには、いくつかの独立した道で発展した。トロヴェールのMS Oでは、慣用句の意外なものがある。すなわち、トロヴェールソングは、別の写本と同様、”tenor"とラベル付けされた声部を持っている。テノールはモテットのそれのようであり、リズム的に規則的なパターンを持っている。1 例は、ポリフォニーについての1つの考えを示している。すなわち、慣用句は、ある種の、トロヴェールに由来する叙情的メロディとモテットの複雑なポリフォニーの間の統合を示している。 マショーの成熟した様式において、彼は、対位法を伴う叙情的メロディの統合に成功している。統合的創造としてのポリフォニーシャンソンの発想は、臨時記号についての考え方を示唆している。 概して、ポリフォニーソングにある臨時記号は、対位法の基本的な、認められた公式との関連がある。その公式は、トロヴェールソングの我々の研究において描かれた散発的なメロディのモデルを想起させるやり方で使われている。 対位法の公式の選択的な使い方は、ソースが示すものそのものである。そして、解釈した叙情的表現の我々のゴールにとっては、特に重要なことは、主導的なメロディ声部であり、潜在的に、inflectionsがその他の声部よりも重要であるcantusにおける使用である。 p90 マショーの業績は、臨時記号の革新的使用にある。彼は、”discant"デュエットのフォーマットを作成する際に、key figureを持っていた。すなわち、superiusあるいはcantusが、tenorと等しい重要性を持っていた。 p91 Adam de la Halleの16のロンドーは、マショー前のポリフォニーシャンソンの歴史における確固たるランドマークとなる。7 マショーのように、Adam de la Halleは、宮廷愛の歌の叙情の世界と、モテットの手慣れた世界の両者で働いた。またマショーのように、Adam de la Halleには、彼自身に捧げられた写本で彼の作品があった。13世紀の気取らない舞踏様ロンドーは、ポリフォニー的詳細を振りまく、おそらく興味深い選択であった。8 <Doulz viaire gracieus> マショーのDoulz viaire gracieus(例2.1)は、彼の初期のロンドーのうちのひとつであり、いくつかの点で、Adam de la Halleに似ている。9  MS Cでは第5小節でb♭が欠如している。 p92 臨時記号ついてのマショーの関心は、この控えめな作品においてさえ、明らかである。tenorとcantusでのF♯-aは、triplumのc♯がついており、リズム的にも和声的にも、準備がなされている。 Adam de la Halleは、同様のやり方で、A jointes mains vous proiにおいて、G/b/eでの準備和音を持っている。10 これらのような詳細は、この控えめなイディオムで際立っている。Adam de la Halleのわずか6小節のルフランは、予想される場所で終了している。given the initial sonority すなわち、それは、F/c/fで終止する。 マショーのDoulz viaire gracieusの12小節のルフランは、6つの記譜されたF♯を持ち、これらはそのまま、Gを強調している。しかし、ルフランすなわちソングは、予想外に、b♭/b♭/fで終わる。 Doulz viaire gracieusが、ABaAabABのロンドー形式で演奏されると、テノールには、そのルフランの最後から最初の音に戻る際に、2箇所の減四度の跳躍が生じる。マショーによる半音階とデザインでの特異な詳細の両者の絶え間ない開拓が明らかである。11 Doulz viaire gracieusは、Adam de la Halleの初期のロンドーに、その簡潔さのみだけでなく、スコアリングにおいても似ている。12 声部はtriplum/cantus/tenorのラベルの指示で分配されている(Adam de la Halleのソースはラベルがない。マショーのソースでは、triplumとtenorが同定できる)。Adam de la Halleのポリフォニーロンドーのすべては、”スコアで”伝播されている。歌詞は、一番下の声部の下に書かれている。そうしたフォーマットは、ポリフォニーconductusや、note-against-note慣用句において確立されている。 Doulz viaire gracieusは、スコアでは示されておらず、その歌詞はcantusのみに書かれている。しかしマショーは、Adam de la Halleのように、伴奏付きの主要なメロディーの観点からはあまり考えておらず、声部がほとんど等しい状態であるポリフォニーテクスチャの観点から考えている。 p93 Doulz viaire gracieusは、全声部を通した模倣を持っている。cantusは、つつましい役割を演じている。マショーは、サポートするポリフォニーを持つ主要な叙情的メロディの観点からは考えてはいないのだ。 しかし、MS Cの編集に非常に近い日付であるように見えるロンドーのグループを作曲した時までに、彼はそうしようとしたことだろう。 <Rose,lis> Rose,lisは、成熟した様式を示している。13 Rose, liz, printemps, verdure. Guillaume de Machaut 例2.2にcantus-tenorのコアのデュエットが示されている。ソースはまた、triplumと2つのコントラテノールも伝播させている。14   MS B f318r 楽譜 写本へのリンク これらの声部は、臨時記号が、和声サポートを伴う主要なメロディのdiscantフレームワークの観点でどのように働いているのかを明らかにするために、この例2.2では示されていない。 例2,2で示されていないcontratenorsとtriplumsの問題は複雑であり、例2,2からこれらを切り離すことによって、回答が単純になることは意味しない。 p95 すでに論じたように(p47 n.70)、マショーは主にdiscantデュエットを作り、それから二次的にcontratenorsとtriplumsを作ったと思われる。その作業方法は、ポリフォニックテクスチャーで優勢なメロディーを作成するという特別な要求を制御することを、可能にしたであろう。contratenorsとtriplumsは、ある意味、通常なら取り除くすることも可能な、サプリ的役割なのである。そして、魅力的で自己完結的なデュエットが残される。15 第10-11小節でのテノールのオクターブ跳躍を通したcのユニゾンからの最初の展開から、デュエットは、メロディ的、和声的、そして対位法的バランスを示すものとして、作成されている。多様性に欠けることはないが、その多様性は確かに、メインピッチへの戦略的回帰によって結び付けられている。 マショーが、第14小節でのcantusとtenorでE♭を導入すると、inflectionは、安定したデザインから恩恵を受けた豊富なdigressionとしての立場となる。inflection stands as a rich digression that benefits from the stable design. Rose,lisには、臨時記号を含むいくつかの歌詞の問題点があるが、第14小節でのこうしたE♭は、これらには含まれない。16 このdigressionはおそらく、ソングにおけるメインイヴェントである。 それは、本質的に、メロディ的なinflectionなのである。これは強調されるべきポイントである。あきらかに、それはポリフォニー的なイヴェントである。なぜなら、cantusとtenorは、正確に同じ時に、同じinflectionを持っているからである。 だがそこには、フレーズIのピッチからこのdigressionへの対位法的あるいは和声的ベースがない。それゆえ、我々は、inflectionを、すでに発展したdiscursive melodyのモデルのポリフォニー的提示として、理解する必要があるかもしれない。そのイヴェントは、和声的に生じたDoulz viaire gracieusのF♯とは異なっているのである。 マショーの成熟したスタイルでは、和声に基づいた inflections には、事欠かない。そこで我々は、垂直的和声指向のDoulz viaire gracieusと、cantus優位(メロディ優位)のRose,lisの間の比較をあまり重視すべきではない。 しかしながら、メロディ的に優位なinflectionsが、cantus優位な慣用句においてより容易に発現するであろうことは、強調すべきである。 対照的に、こうした(cantus優位(メロディ優位)の)digressionsは、初期のモテットにはあまり見られず、Doulz viaire gracieusは、(初期からの)伝統により根ざしていることになる。 p96 安定したCのコンテキスト内でのe 作品の成功は、マショーによるメロディのコントロールだけでなく、また、和声のコントロールのためでもある。 ポリフォニーシャンソンの新しい慣用句についてのマショーの賢明な統率は、彼がE♭のメロディ的inflectionを和声的なイヴェントに回した時に証明されている。これは第16小節で生じ、そこでは、E♭/c→D/dと仮定されるのであれば、否、そうであらねばならないと思うが、テノールの第15小節からのE♭は、このカデンツを通して保持される。 同じジェスチャーは、第24-5小節でも繰り返される。そこでも第22小節でのE♭は、その後のカデンツでも効力を発している。 ポリフォニーシャンソンにおける臨時記号が、厳密にメロディ的でないか、あるいは和声的でないか、しかしむしろ、両者の混合か、といった観点で、どのように理解されねばならないのかについてのよりよい証明はない。 これは、我々が追求するであろういくつかの解釈の根底にある基本的な事実である。すなわち、主要なメロディ声部のinflectionsは、その定義からはメロディ的なのであるが、それらはしばしば、和声的な基礎をも持つのである。 こうした感覚においては、和声とメロディは、分離しては考えられない。最終的に、考慮すべきもっとも興味深い点はすなわち、和声的公式は、特にcantusによって表現されることで、discursive modelに帰せられる設計ツールとして、どのように選択されて使われるべきか?ということである。 Harmony (略) p99  Ars contrapuncti secundum Johannes de Muris (después de 1340):は、上記の進行を、短三度、長三度、および長六度の”自然な”動きである、としている。21 Petrus Frater dictus Palma Ociosa(1336)は、こうした進行を例を通して説明し、musica fictaは、こうした使用が基本的な概念に従った進行をもたらす時に、音程を変えるために使われるべきである、としている。musica fictaはたとえば、完全五度へと音程が拡張される場合に、短三度を長三度に変える必要がある時(例2.3b)などに適用されるべきなのである。22 重要なことをさておいて、Jean de Mursは、音程はそれらの自然な傾向に反して、変化のために動くであろう、と述べている。23 しかし、こうしたパラダイムは、従うべき不協和音への最強のパスを示しており、そしてそれは、おのおののパスは反行を含んだり、ステップでの解決ゆえのものである。和声的構文の基本的なコンポーネント、不完全協和音から完全協和音への動きに加えて。 (略) p102 <Sarah Fullerの分析> Sarah Fullerは、ars novaの和声において、近接したinflectionの機能に対して、良き基礎を供与する。Sarah Fullerの分析方法は、完全協和音は安定で、不完全協和音は不安定であるという概念に立脚している。 その方法は、sonority typesの音域を、安定性と不安定性の相対的な程度に従って分離するやり方を供与する。 この点において、音程は、「中立的な進行と特定の目標に向かう傾向にある進行」(ON SONORITY IN FOURTEENTH-CENTURY POLYPHONY: SOME PRELIMINARY REFLECTIONS Sarah Fuller p51)という観点に沿ってランク付けされ得る。27 スペクトラムの一方は、”二重に不完全な”sonorityで、たとえば、D/F♯/bなどとなる。”二重に不完全な”という意味は、三度と六度が結合されているためである。他方では、”二重に完全な”というのは、たとえば、D/A/dというもので、その意味合いは、五度とオクターブの結合のためである。 Sarah Fullerは、硬直した構文システムを特定する意図はなかった。むしろ彼女は、作曲家が、どのように、作品を形成するその他のイヴェントからいくつかの和声的イヴェントを区別したか示そうとしていた。そのイヴェントは、その意味合いを、構文概念と同様に、その内容からも請け合う。28 その内容とは、voice-leading, duration, mensural positionであり、なかんずく、作品全体における音程の構成である。 28 「しかし、実際の慣行では、客観的なタイプと特定の性質との関連は、曖昧さの影響と機能を限定するために、複数の要素が、ソノリティの効果と機能を作品内容において適格とするために、行動する。」 そして、「ここで進められた特徴付けは、音楽の出来事に強制される固定したステレオタイプではなく、規範への有用なガイドとみなされるべきである。」(同書p44、45) こうした探究を通して、Sarah Fullerは、過去の規範的慣行に根差しつつ現在の関心に十分に応答した柔軟な方法に到達したのである。 <Nes que on porroit>楽譜No.33 マショーのNes que on porroitは、そのinflection自体はさして重要な役割を持ってはいないが、こうしたアプローチを証明するには、もってこいの作品である。バラードの音楽的側面の分析を開始するのに適した場所は、主たる”結節点”である、ouvert,clos,最終カデンツである。(例2.4)  Guillaume de Machaut: Nes que on porroit les estoilles nombrer p103 これらのvoice leadingsは、主たるカデンツとしては通常ではない。すなわち、:cantusとtenorは、それぞれ、反行ではなく順行で、そしてステップではなく跳躍で、オクターブでD/d、C/cとなる。 この両点において、カデンツは、パラダイムからはずれている。それゆえ、これらを決定的に弱いモノ、として解釈する。(この見方においては、皮肉であるが、closにおいて五度下降するテノールの跳躍と最終カデンツは、DTカデンツに表面的には似ることになるが、強さよりも弱さのマークとなる。) 一方、カデンツそのものは、それぞれの到達点を通して、伝統的なパターンを取っている。バラードに典型的に、closと最終カデンツは、マッチしている。ouvertカデンツは、1全音分高くなっているが。 このパターンは、そのまま、メロディ的に優雅なcantusを通して、C/c/c、C/G/Cを強調して和声的に、.Cが強調される作品の残り部分と共同する。 とりわけ、ソングの具体性において、Sarah Fullerの言う特定の目標に向かう傾向にある進行が、weak mensural positionsで生じている。たとえば、第4小節のD/a/d、第8小節の/G/cにおいて。  私は、こうしたケースにおいて、計量記譜法が、他の方法では明確で強力な進行を弱体化させることを示すことで、その内容が和声の分析を指向するFullerの主張を認めることだろう。確かに、ある種の軟らかい性質が作品全体に行き渡っている。 ある種の進行においては、声部は非同期的である。あたかも和声を修飾するように(例2.5)。音楽的雰囲気は、cantusの9/8の流れで、何よりもまずのんびりと調整されている。  ouvert,clos,最終カデンツでの通常ではないvoice leadingsは、これらのイヴェントの光において理解されるべきである。すなわち、カデンツの弱さは表現的特徴なのである。 p104 詩の光においては、物憂げな音楽的なムードが特徴的である。しかしんがら、もっとも特徴的なのは、詩の音楽的表現ではない。むしろそれは、それは様々な音楽的デヴァイスの説得力のある調整なのである。 (略) <導音; Margaret Bent、Andrew Hughes v.s Karol Berger> p105  Margaret BentやAndrew Hughesは、musica rectaをrmusica fictaよりも選好するという理由によって、上記にてcを選択したが、この一連の推論は、異なる分析を行うために、理論的な論文を、異なる方法で進めたKarol Bergerによって、批判された。その方法とは、理論家らは、fa inflectionよりもmi inflectionを選好する、つまり、♭よりも♯を選好する、というものである。したがって、Bergerの分析では、bが選択されることになる。31 31 (K.Berger Musica ficta p83-4 ) Karol Bergerの洞察は、写本の証拠から確かめられている。特に、マショーのソングにおいて。 p106 例えば、b♭は、ソルミゼーション言語において、最も低い音のピッチの半音上でマークされることで区別される、mi clausulaを産生する。(aがmiとしてソルミゼーションされる)。近代的な用語では、そのイヴェントは、”さげられた導音”、あるいは”下げられた二度”のカデンツとして分類される。旋法的な用語では、それは、deuterus旋法(第3,4旋法)として言及される。 (写本で明らかになる)使用パターンは、下げられた導音が少数派の地位を保持していることを明らかにしているだけでなく、その(下げられた導音の)公式もまた、特殊な効果のために用いられていることを明らかにしている。 バラードにおけるouvert,clos,最終カデンツやロンド―における中間点、最終カデンツといった結節点での研究からは、マショーは、下げられた導音を、ほぼouvertにのみ使っている。32 32 マショーのポリフォニックバラード、ロンドー、ヴィルレーでは、lowered-second cadencesが最終的な位置で生じることはない。そして、lowered-second cadencesは、20作品におけるouvertの位置を占める。バラードではnos.1,5,8,10,13,14,18,23,34,36,39,41,42、ロンド―ではnos.3,5,6,10,17; そしてヴィルレーでは23,29である。 こうしたパターンは、下げられた導音が、上げられた導音による定義に対して、より暫定的、相対的な到達点を定義することを示唆している。 時折マショーは、不完全協和音を、緊張の負荷として、ouvertの位置に置いている。それは音調的に、”半終止”というのと同義である。33 これらのカデンツ形が、どのようにヒエラルキー的にラインアップされているかは、容易に示唆できる。すなわち、上げられた導音は、完全協和音に対し、確固たる到達を作る。半終止は、最も弱く、そして、下げられた導音は両者の中間となる。 作者不詳のPour tant se j'ay le barbe grise(Oxford 213 f47)34では、通常のやり方とはこのヒエラルキーが異なる。典型的には、ロンド―の中間点は、最終カデンツに対して、1ステップか2ステップ上での位置となるが(Nes que on porroitのように)、Pour tant se j'ay le barbe griseでは、2回の中間点と最終点が、すべてD/a/d.となる。2か所の到達点は、互いに、それらに先行する近接したapplicationsで区別される。ouvert中間点に対してはe♭、clos最終点に対してはc♯となって。  8つのソングで、マショーは、ouvertの位置において、別の、関連した公式を使っている。35 Cantusとtenorは、ouvertで完全五度を形成し、そしてそこにたどり着くために、 cantusは、便宜上、「下げられた六度」と呼ばれるものを通して移動する。  inflectionは、近接したapplicationとして見なされる。;Petrus Frater dictus Palma Ociosaは、自分のリストにそれを含めている。36 下げられた六度のapplicationは、相対的に弱いものと見なされるべきである。それは、、この点において、下げられた二度のapplicationと類似している。 マショーのバラードとロンド―の結節点については、行うべきもうひとつの一般的考察がある。それは、基本的なソースがそれら(♯や♭)を記譜していないouvertカデンツにおいて、上げられた導音への機会がある時に、重要になることだろう。37 p107 いくつかのouvertカデンツは、常に、(♯や♭が)記譜された近接したinflectionを持たない。近代の編集者は、しばしば、(♯や♭が)記譜されない近接したapplicationsは演奏慣行で補われた、という仮定において、(♯や♭が)記譜されていない編集上の”訂正”として、上げられた導音を示唆することでこうした状況に対処してきた。あるいは、(♯や♭がついた)半音進行の欠如は、比較的弱いカデンツを作るための別の技法を示している、とも考えられる。 こうした考察から導かれる一般的なポイントは、臨時記号は、ヒエラルキー的にカデンツをランクづけるための方法を差し出す、ということである。38 「14世紀の証拠、特にMarchettoとPetrusの証拠は、導音を選択する必要がある場合、fIatではなく、シャープであることが好ましい解決策であった」というBergerの主張(Musica Ficta p143)は、修飾されねばならない。 ♯は、より強く、一般的に使われた点でのみ、好まれた”解決”だった。♭は二次的なものだった。なぜなら、それは、特殊な効果のために取っておかれたものだったから。 p108 Machautのballadesやrondeauxの結節点での使用パターンは、ヒエラルキー的区別が内部カデンツに対してさえ常に有効で、形式的な慣例、すなわち、ouvert,clos,最終カデンツの間のステータスにおける違いが、分析を指向しない、という考えをサポートするのに十分一貫している。 Treborのソングに関する論文で、Howard Mayer Brownは、「カデンツが通常、オクターブへ向かう六度、ユニゾンに向かう三度を含むという理論の単純な定式化を超えた,by collecting and classifying what are patently cadences in fully fashioned works of art, information that we can then apply passages that are less than obvious.」分析をする必要性を考察した。40 Treborに帰せられた6つの現存のバラードから、Brownは、13の異なったカデンツ公式を同定した。彼のリストは、我々がこれまでに考慮した、上げられた導音、下げられた導音、cantusにおける下げられた六度、そして不完全sonorityへの到達といった、すべてのこれらの公式を含んでいる。 Treborは、マショーが使ったouvert位置での暫定的到達をマークするための同じ技法を、正確に使っている。こうした技法は、それぞれにおいて、ouvertよりも相対的に強いclosカデンツを特定するためのやり方を提供する。41 |