| ON SONORITY IN

FOURTEENTH-CENTURY POLYPHONY: SOME PRELIMINARY REFLECTIONS Sarah Fuller |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | 次ページへ |

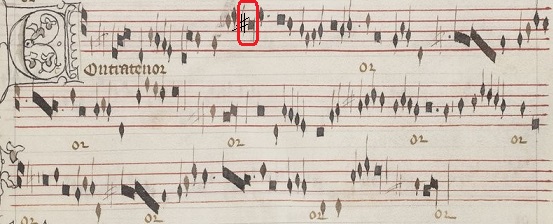

| score Paris, Bibliotheque Nationale, fonds francais 9221 (MachE) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000795k/f352.image http://machikun.la.coocan.jp/medievalmusic8.htm Introduction p35 Guillaume de Machautの音楽の和声に関する考察は、長い間、音楽史家の興味を引いてきた。 Gilbert Reaney'sの14世紀の和声に関する初期のエッセイ、HH EggebrechtのMotet No. 9の徹底的な分析、Wolfgang Doemling'sの世俗歌に関する簡潔なモノグラフのような古典的な貢献のように1。最後の2つは、特に、個々の作品における sonority に重大な構造的な目的を割り当てている。最近では、Ramon PelinskiとHellmut Kiihnは、Machautの音楽の中でsonority が構造的役割を果たすという一般的な説を強く主張し、.Kiihnはそれを14世紀に大規模に拡張した2。 (訳注;「中世において音は算術上,あるいは幾何学上の点punctus であったという) これらはリズムのパターン、動機、反復的な形式の狭い範囲の音楽観を広げてきたため、これらの研究は、基礎理論概念の定住領域での不十分な基礎地域によって個々の程度に変化し、集合的に損なわれた。それらは、名詞と名声の分類、音韻間の関係の評価、基本的な構文プロセスの指定などの基本的な問題について合意が不足している。 個々の著者(Kiihnを除く)は、読者と分かち合い、第一の前提を正当化するという明らかに退屈なことを無視しがちである。個々の作品構造への音響の貢献に関する多岐にわたる観測の中には、直観的にもっともらしいように見えるものもあれば、直感的な音楽知覚、あるいは14世紀の思考形態、あるいはその両方に反するものもある。 p36 < Fons tocius superbie / O livoris feritas / Fera pessima> Eggebrechtは、「マショーのO livoris feritas(Motet No. 9)は、本質的にはイソ和声的であり、その起源は、intervallicな作品の多様性としてのソノリティや、例1に見られるようなピッチ内容が考えられた、あり得ない前提にはもとづいている」と主張している。3 O livoris feritas  黒線;talea 赤線color https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449043q/f433.image(213v)  continue continue3 例1のsonoritiiesは、それぞれのタレアのstatementの6番目のbreveから取られている。作品におけるその場所は、breveでのカウントで示され、近代譜での小節数に相当する。(第17-8,47,77,92小節で示されている)。 <Comment puet on miex ses maus dire> Wolfgang Doemlingの、Comment peut on mieus(Rondeau 11)の2つのセクションの平行構造のケースは、第13小節のD和音のカデンツの認識に依存している。 曲の進行は、14世紀の標準と見なされている「二重導音」定式にも合致しておらず、またsonorityの安定性の点でも一致していない(例2)が。4 実際、D和音は、効果的なカデンツ終止とはかけ離れており、それ自身の解決を要求し、引き続くbreveにおいて、好ましい方法(長三度から五度まで)で動いている。5 5 文脈でも、このことは説明できる。なぜなら、D-sonorityは3倍のシーケンスの第2のメンバーに属しているためである。それぞれのユニットは、新しいフレーズの開始とともに解決される半音階的にinflectionしたsonority で終わる。 <13~4世紀の音楽の進展> 音楽プロセスのこれらの記述とそれらに帰着する結論は、sonorityとそれらの構文的関係に関する未確認の仮定に依拠している。 14世紀のポリフォニーのために策定された基本的な理論的教義の核からのそれらの解離は、最高の特異な結果をもたらす。 似たような性質の日常的な観測は、西洋の調性音楽の早期馴化で鼓吹された反響とその関係についての多数の共通の仮定に依存している。 14世紀のポリフォニーの構造的および感情的な側面に関する有益なコミュニケーションは、慣れ親しんだ概念と用語の比較し得るbodyの欠如(lack)によって妨げられている。 欠如(want)は、sonorityが関係している場合は特に深刻である。これは後の慣習のチャンネルに対して、リズムやモーションよりも受け入れにくいからである。 14世紀の音楽における響きの解明に適した用語や概念の基盤を確立することは簡単なことではなく、むしろ将来の探求のためのポイントとみなされるべきである。ポジション。このベンチャーは、2つの競合する利害によって、発端は複雑になっている。 一方では、14世紀の思想に根ざして(grounded)、歴史的にしっかりと根ざしておく(rooted)必要がある。他方では、20世紀の懸念に対応し、14世紀の音楽家によって公的に取り扱っていなかった分類、関係、機能、構文についての概念を扱うべきであるが、それらの多くには、少なくとも記録されていない音価とプラクティスの複雑さが存在している。 これら2つの関心事は補完的ではあるが、調和的ではない。なぜなら、14世紀の音楽家の関心は、我々に関する限り、20世紀の音楽史学者とは重複しているからである。 14世紀の書法は、20世紀の概念図に基づいた既成の語彙を提供するものではなく、提供することも期待できない。しかし、それらは、当時の思考の兆候を提供している。近代思想は、14世紀のポリフォニーの中で、響きの構成と機能を見極める近代的試みに欠かせないものである。 p38 この点に関して、理論的、教育的ソースではわからないが、私は、ソノリティが、14世紀のフランスの高度なポリフォニー、特にギヨーム・ド・マショーの音楽における重要な構造的資源であったという意見を他の人たちと共有する。 大幅に拡張された時間的領域に基づくArs novaのリズム的実践は、正確なフレーズ・モデリングと相まって、持続時間の極端な違いから生まれた明確な和声の区別をもたらした。 事実、選択された sonorities を拡大する傾向は、Petrus de Cruceに関連したモテットと、フレーズエンディングでの大胆な救済で目立つような彼の分野ですでに明らかである6。 作曲技法のイシュー指向の歴史は、14世紀の作曲家の第一の任務が、新しいリズムの実践によって前へと強制される新たな和声的資源を支配・発展させることであったということを示唆している。 13世紀のテキストでdiscantと呼ばれる主題である、もっとも単純なnote-against-note形式の2声部のポリフォニーに関する初歩的な教訓の変化から、sonorityについての進化する意識の具体的な示唆が集められるかもしれない。 14世紀の間に、この主題に、新しい名前contrapunctus(対位法)が付けられ、一連の平易な協和音程そのものは、fundamentum discantus、華麗なポリフォニーまたはcantus fractabilisの基礎として定義された。これは、ポリフォニー理論におけるシグナルの重要なステップである構造レベルの差異に相当する。新しい用語では、ポリフォニー作品の積極的な表面とそれをサポートする基本的な協和音の骨格フレームが区別される。 対照的に、13世紀の思考では、外面と構造は一つである。実際、13世紀後半のモテットとhilippe de Vitryあるいは Guillaume de Machautのモテットとの比較は、特に、fundamentum discantusの概念が関連し、それがおそらく花開いた個々の響きの一過性の広がりにおける具体的な現象を公開することとなるだろう。 その他の重要なイノベーションは、14世紀の多くの対位法マニュアルで公表された、正常な音程の継続の原理である。その最も極端な現れでは、この教義は、指定された条件の下で、不完全音程とそのインパクトを falsa musicaによって特定することを義務づけている。この新しいトピックは、 Roman de Fauvel(1316年)のより進んだモテットのいくつかに既に存在する標準的なカデンツ定式(後には二重導音カデンツと呼ばれる)の出現に確かに関係する。8 8 For example, Alieni boni, Adesto Sancta Trinitas, In nova fert published The Roman de Fauvel, ed. L. Schrade, Polyphonic Music of the Fourteenth Century1 (1956), pp. 35, 60, 68 respectively. In Qui secuntur (p.16) and O Philippe (p. 29) notated sharps in one upper voice imply musica falsa in the other that would result in this type of cadence. Schrade gives editorial suggestions for a great many more such cadences. In nova fert 楽譜 p39 しかしそれは、ますます偏った「より弱い」または「より強い」進行と、期待される目標に向かって聴取者を惹きつける期待の創造との間の差別化という、音楽のより微妙な側面にも関係する。 <Puis qu’en oubli sui de vous, dous amis> 楽譜へのリンク 卑近例ではMachautのよく知られているロンドーPuis qu'en oubliがある。ここでは、第1句と第2の句の両方が、解決を必要とし、和声の緊張のphrase breakをはっきりと必要とする中途半端で不安定な響きで終止している。9 discantや contrapunctusのpedagogyにおけるこうした意識的変化は、構造的レベルと構文的過程に合わせた音楽的アプローチの歴史的根拠を与えることができるようなars novaのポリフォニーの独自の歩みに十分に共鳴する。 許容された響きについての当時の教義の貯蔵庫として、そして2つ以上の声部を適切に組み合わせて選好された進行として、対位法のマニュアルは、14世紀の響きについての言語を構築するための自然な基盤である10。 10 R. L. Crocker has argued convincingly that contrapunctus teaching concerns sonority ("harmony") as much as voice-leading ("counterpoint") in "Discant, Counterpoint, and Harmony," Journal of the American Musicological Society15 (1962): 8-9 and 12-14. しかし、情報源としてのステイタスとしては、問題がある。これらのマニュアルのほとんどは、不確定な日付、起源、および著者のものである。11 結果として、それらの個々の影響範囲は、ある程度の正確さに固定することはできない。特定の教説が特定のレパートリーや文化圏に関連しているという主張は、現存する対位法の中で、(やむを得ずfaute de mieux)大まかなコンセンサスに依存している。 トラブルはまた、目的と目的地の問題でもある。対位法的作品は、主にパート歌唱を行なえるようになったばかりの少年歌手に向けられた初歩的なテキストであり、確かに経験豊富な歌手やモテットの見習い作曲家には向いていない12。 書かれたジャンルへの明確な言及はまれであり、実際の作品は例として挙げられていない。単純な対位法を飾ることに対処するこれらの論文は、一般に、記譜された作品の作曲よりも、即興的演奏の記譜されない実践のためにより適するようになっている。13 そのため、記譜された芸術作品への適用を意図した構成に、対位法の処方を組み込むことは、それが想起されたものからはるかに離れた目的への対位法の教示の意図的な方向転換のように見えるかもしれない。 方向転換が通常認められる必要があるが、ある程度合理化することができる。複雑に記譜された音楽を作った作曲家は、疑いなく、対位法の原則で教育された。彼らは彼らの文化的伝統の一部としてその学習をし、彼らの作品を演奏し聞いた人が共有することを知っていたであろう。記譜された作品を想起しながら、彼らが明確に対位法の処方を提唱するかどうかについて、彼らは、確かに、ポリフォニーの訓練の基礎として知っていることだろう。14 p40 さらに、経験的な証拠は、対位法の原理と記譜された作品との間のつながりを支持している。なぜなら、対位法の特徴的な経緯は、特にinterval進行パターンと響きの選択において、マショーの記譜された作品と彼の同時代人のものとの間で明らかだからである。15 記譜された実践は、対位法マニュアルに描かれているものよりはるかに豊かで多様であるが、それにもかかわらず、密接に関連している。そのような警告は、理論的な情報源への私のアプローチを形作り、後の議論の過程で留意すべきである。 非常に基本的な性質のため、この論文は、命名法、分類、および聴覚の質の一般的な問題が関係している場合に、最も直接的に有用である。構文慣行(慣習の文法と大まかに考えられるもの)は、作曲実践の直接的な性差によってのみ推論することができる。 響きの機能、進行、終止、期待、音色のフォーカスの構文における役割は、最終的な利害の領域を構成しているが、この領域に対する考えられたアプローチは、詳細な準備を伴う。.16 準備の一部は、対位法の教示の観点を基礎としては、過剰に見えるかもしれないし、情報を知った読者は、進行のセクションに直接スキップしたいかもしれない。準備の正当化は、14世紀の文書への教育的証拠の制限、現状の内容を証言する特別な方向性において、近代の命名法を14世紀の処方と結びつけようとする願望に存在する。 Sonorityの命名法について。 対位法マニュアルでは、Sonorityは、 2声部の対位法の用語においてのみ、定義されている。つまり、note- against-noteポリフォニーでは、そのうち少数は流動的なdiscantの基礎として明示的に認識されている。 全体の同意によって、それらは対位法を、協和音程に制限する。不協和音(13世紀からの遺産)を範疇的に除外することは、不協和音が非構造的であり、合法的に定式化されたSonorityに参加することができないという確信につながる。対位法教師によって全てが許可されていれば、それは細分割された構造的ピッチのほんの一部でしかない。17 導入は所与のcantus/invented discantの一対の観点から枠組みされているが、ある14世紀の教師は、discantingがcantusにしたがっているのであれば、どんな三度の仲間も、前述の協和音程へのガイド足り得ることに気をつけている。18 最低音程がSonorityを支配するという原則の最も確かな14世紀の証拠は、対位法の経路ではなく、4声のモテットに対してのsolus tenorsにおいて存在する19。 p41 許容される協和和音の正確な数と具体的な選択は、オクターブ以上の音程が独立した状態になっているか、単純な音程の複合体として扱われるか、ギリシャ語かラテン語か、そして短六度が協和音程として認められているかといった要素によって、論文から論文へと変化している。選択が行われるコアグループは、ユニゾン、オクターブ、五度、短三度、長三度、長六度、そしてオクターブとの複合体である。四度は、2つ声部からなる対位法からは暗黙のうちに除外されているが、短六度は次第に考慮に入れられるようになってきている。20 選択された協和音程は何でも、それらは常に2つの階層に分類され、完全あるいは不完全かのいずれかに分類される。21 完全として認識されるのは、完全の13世紀のカテゴリーに由来し、通常の協和音程であり、ユニゾン、五度、オクターブ、そしてそれらの複合体、12度、15度が該当する。不完全であると考えられるものは、前世紀のように三度であり、六度であり(主として長のみあるいは長短両方)とその複合体、十度および13度である。 この分割が音の性質を反映し、権威の上で無目的に採用されたわけではないことは、すぐに明らかになる。当面は、音程の垂直方向の組み合わせの命名体系にどういう意味があるのかを考えてみよう。 研究と分析の目的のために、sonorityは、具体的にはその特定の構成に従って、一般的にはタイプの共有属性に従って2つの方法で最も有効に識別される。 最低のピッチとそれより上の区間からなる特定のまたは適切な名前はすでに、いくつかの流れを達成しており、名前と音の間の直接の関連を提供している。 この規則の下で、F8/5とG8/5は、同一の音程間隔interval構造で異なった音高pitch構造のsonorityとして、すみやかに音域化される。G8/5とG+6/+3は、異なったの音程間隔interval構造で同一音高pitch構造のsonorityとして、すみやかに音域化される(+、-マークはそれぞれ、長、短を示し、"u"はユニゾンを示す)22。こうした命名法の基礎的な前提は、現在のところ、公理的に受け入れられる。 具体的な名前は、非常に多く、構文的実践において一般的に観察されるには多様である。使用パターンや機能の慣習を理解するために、sonorityは、タイプでグループ化されねばならない。二重の音程階層は、14世紀の対位法教師によって普及せられており、和音やsonorityのタイプの辞書にとっては、適度な導きとなる。 2声部のポリフォニーにおいて、構造的な協和音程はそれらの14世紀のカテゴリー、3〜4声音楽を除いた完全(P)または不完全(I)に直接、当てはめることができる。相対したsonorityは、分類のちょうど2つのカテゴリーに自然に当てはまることはない。 P42 少なくとも、3,4声モテットやバラード、あるいは、マショーのミサ曲におけるbreveの継続を維持しているsonorityのレビューは、3つの異なったタイプのminimumを示唆している。Ex.3 23 (1)完全音程の組み合わせ:ユニゾン、五度、オクターブ、それらの複合体 (2)不完全・完全音程の組み合わせ: 六度、三度を伴うユニゾン、オクターブ。三度を伴う五度 (3)2つの不完全音程:三度、六度 対位法の用語を採用し、最初の種類のsonorityは、完全な型(P)として分類することができる。なぜなら、これらの音は、単一の完全音程として同じ質であるから。第二の種類のsonorityは、完全な構成要素と一緒に取り入れられる不完全音程のために、不完全(I)と呼ばれる。この範疇の3声部は、1つの不完全な音程しか含まない。 4声部のsonorityは、不完全な成分のオクターブ複合体を含んでいることもあるが、最も一般的には三度または十度と、オクターブと五度の組み合わせである。 最も低いピッチ上に2つの不完全な間隔で構成された第3のsonorityタイプが残っている。これらのために、私は、他のsonorityタイプとは離れて、その特別な音質に貢献する特性を認識して、二重の不完全のラベリング(II)を提案している。25 このタイプの3声部のsonorityは、 完全なコンポーネントは含まないが、4声部のものには最も低いピッチのオクターブが含まれている。 不協和音程のsonorityタイプは、対位法の領域では受け入れられない。それらは持続的なsonority( "scribal error"は無視することとする)として出現せず、精巧なdiscantでアンカバーいれば、慣習的な対位法のフレームワークの中での変位として説明できる。それにもかかわらず、不協和音が最初に減少するレベルで存在する状況が発生するので、実用的な目的のために、このグループがどれくらい論争の的になっていても、不協和音のタイプの(D)を要求する。 ちょうど描かれた分類スキームは、事実上、狭義に記述することを意図している。 名前は、感情的な性質や潜在的な機能に言及することなく、音 - 構成音程の客観的特徴、最低ピッチ、成分の性質に対応する。 しかし、このスキームは、いくつかの対位法学者の間で認められ、時代の音楽から推測できるような質的な特性に広く対応している。 質の差異は構文と機能にとって枢要なものであるため、この主題に関する14世紀の態度はレビューに値する。 対位法の教授法の多くは、完全と不完全の音程との間の二分法を、その合理性を説明することなく単純に主張している。 すべては、通常、完全和音で終わる、13世紀の要件を繰り返しているが、Cum notum sitの匿名の著者は,完全終止の理由を宣言する新しい力を、古いルールに吹き込んでいる。 9番目の命題は、対位法が完全協和音程で始まるのと同じように、終了すべきであるということである。 その理由は、曲が不完全協和音程で終止すると、完全和音を聞いたことがないので、[聴取者の]マインドがサスペンド状態であったり、安息を見つけたりすることもなく、結果として、 その曲はそこで終わったことが示唆された。26 これらのlinesで提案されている決定的/未確定的な二分法は、不安定性とは対照的に安定性を意味すると解釈できる傾向の属性において、他の場所で反響する。 2つの別々のしかし近しい対位法のハンドブックは、補完的な観測を提供している。.1つは完全、、もう1つは不完全な協和音程のカテゴリーである。 対位法と認められたこれらの3つの音程は、完全協和音程であり、昇降する傾向もない。.27 他の音程は、長短三度と長六度で、不完全協和音程を産生する。なぜならそれらは、前に述べた完全音程に上下する傾向がある。したがって、連続して上下する場合、短三度からユニゾンへ、長三度から五度へ、長六度からオクターブへとなる。 これらの2つのパッセージは、なぜ平行不完全協和音程が許容され、平行完全協和音程が禁止されているのかを説明するが、そうすることで潜在的により重要な意味を持つ大規模な特徴づけを導入する。匿名の世紀半ばの英国の理論家は、彼の大陸での対位法と運動能力を音程型と関連づけている。 ユニゾンは、その不動性のために、完全協和音程と呼ばれている。不完全協和音程は、その不安定さのために主に名前が付けられる。なぜなら、それらはある場所から別の場所へ移動し、はっきりした比率を持たないからである。 広義に言えば、abstractの音程に付けられた性質は、abstractの中のsonorityタイプに移すことができる。 不動の安定性から気まぐれな不安定性への道をたどる連続体を想像すれば、完全なソノリティは安定したterminusに集まり、二重に不完全なソノリティはmobile terminusに集まり、不完全なソノリティは中間地点を占めている。 しかし、実際の慣行では、客観的なタイプと特定の性質との関連は、曖昧さの影響と機能を限定するために、複数の要素が、ソノリティの効果と機能を作品内容において適格とするために、行動する。 p45 <O series Summa rata(Motet No.17)> Motet No. 17: Super omnes speciosa / O series summe rata! / Quant vraie Amour (Instrumental) 抽象ラベルと認識された性質や機能との間の最も鋭いへだたりは、五度と三度で構成された不完全sonorityのサブグループ内で生じている。 O series Summa rata(Motet No.17)からの一節は、このタイプの2つの響きがどのように異なっているかを示している(例4)。 breve30-31上で保持されたC5/+3のsonorityは、その質においてまったく安定しており、先行するC-Gの五度をぼかしている。 (同じ三度でも)breve34-35のB5/-3の音は、性質が著しく異なっている。すなわち、三度は通常の解決に向かって聞かれ、そのために、全体的に、sonorityは、tendencyTとなっている。この可動的な5/-3sonorityは、同じgenericタイプの隣りよりも、ピッチクラスのコンテンツを共有する作品の二重に不完全な最後から二番目の音と共通している。(例5)  記述ラベルと機能的な役割との間のこの間違いのない不一致が何をすべきか? 理想的には、性質の相違は、命名法のシステムに反映されるべきである。この例では、反対の性質は異なる構成要素の三度―長がより安定で短はより不安定なsonorityだが―に対応している。しかし、5/-3のsonorityは、必ずしも和声の緊張を増加させるわけではない。 別の顕著な特徴は、2つのsonorityのうちのあとのソノリティの半音階的inflectionである。inflectionは、こうしたケースにおける緊張のためのより信頼できるindexである。なぜなら、オクターブやユニゾンにアプローチする長六度や短三度は、14世紀の全音階システム、つまり、musica rectaにおいては、(半音階進行を作り出すために)inflectionを必要とするからである。C-G、そしてしばしばF-Cにアプローチしている長三度のように。30 30 B♭がrectaであれば、Aへのアプローチはinflectionを要求しないが、Cに対しては、inflectionを要求することになろう。inflectionの記号は、マショーのバラードPhyton le merveilleus serpent(のcontratenor)において根拠もなく、導入されている。そこでは、G-B(D-F♯)からアプローチされたF-fifthがある。多くのソースはB   https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84490444/f969.item マショーの音楽において、二重の不完全+6/+3sonorityの5/-3形式(下譜)がしばしば、Cへの動きに合わせて、Fへの上昇を要求することは、おそらく、偶然ではない。31  31 こうしたやり方での、同一音程内容である+6/+3と5/-3ソノリティの間の関係を主張するにおいて、私は、転回についての理論的問題を取り上げている。ここではこの問題を避けるのではなく、この関係を、広い意味合いを持たない特別なケースとして、暫定的に見なしてみたい。ただし、Johannes Boenは、ユニゾンとdiapason(オクターブ)からの等距離によって、短三度と長六度をそれぞれ関連付けていることに注意されたい。 特に、動いている最中で、そのクラスの他からの解決に向かった不完全sonorityを区別するために、私は、「inflectionされた不完全sonority」という用語を、見てわかるようにするために、 どんなに調整されていても、一般的な記述的なカテゴリは、これらが特定のテキストに対してどれほど敏感であるかを考慮して、知覚される機能または品質と決して完全に噛み合わない。 ここで進められた特徴付けは、音楽の出来事に強制される固定したステレオタイプではなく、規範への有用なガイドとみなされるべきである。 より長い時間の音楽が検討されるにつれ、このポジションの影響が出てくるであろう。 Syntax: Prolongation, Progression, Cadence. すでに指摘したように、14世紀のcontrapunctusの教示は、13世紀のdiscant の前例から、音程の連続の規範に向けて注目されている[32]。いくつかのテキストでは、 Quilibet affectans(これはMurs作と言われている)におけるように、提唱された連続は、完全な、または不完全な、最も近い隣接する協和音程と同等の強いられた前提を基礎としているように思える。 p47 しかし、他のものでは、規則は、クラスとして不完全な音程での傾向を認識しているようである。これは、完全協和音程において、平行三度あるいは六度が終わらなければならないことを意図したルールのようなものである。34 それは、他の和音および、特殊な後続を要求するその他(短三度、長三度、長六度)に無制限に進むような(ユニゾン、五度、オクターブ)の音程の間で、Petrus palma ociosa(1336)によってなされた区別において、特に明らかである。35 来るべき期待を伴う傾向、不確定性、”繋留”を伴う階級としての不完全協和音程に直接関連した時折の声明に沿って36、好まれたあるいは義務的な連続におけるこれらの観察は、不完全音程の方向性(それのみ、あるいは組み合わせにおいて)の傾向に基づく構文的実践を指し示す。falsa musicaが、長三度、六度に影響するようなある種の状況で強制される限り、inflectionもまた、直接的な動きの指標となる。 しかし、構文の説明は、完全/不完全な二分法のみで固い足場を見つけることはできない。作曲においては、完全性の程度に関係する複数の要因が、個々の音響または進行の影響に寄与する。声部導入、持続時間、フレーズや定量記譜単位内の位置、ピッチ度 - これらすべての文脈的因子は、sonorityタイプと相互作用して、聞き取れる結果を生み出すものである37. 実際の実践の場面においてのみ、sonorityが明らかになる具体的な状況の観察を通して、構文の適切なカテゴリーが策定される。 Machautの作品は、ここで提案された構文カテゴリーの主な資料となる。音楽は比較的ゆっくりと展開し、それぞれが完全に音域を使用することができるので、説明は彼の作品のこの部分から引き出されているが、同様の慣行が彼の世俗歌で観察されるかもしれない。この取り組みの探索的な性質に合わせて、議論は3つの主要な手順に集中している。延長、進行、終止の句読点、である。 |