| Walter Frye and the Contenance Angloise 3 |

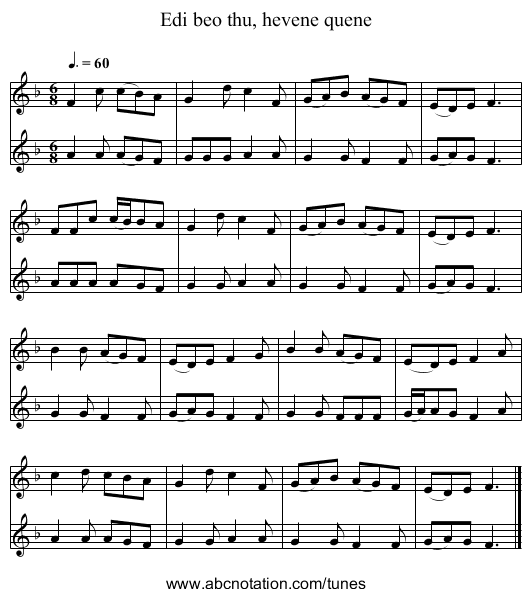

| CHAPTER 5 The Theory of Discant p91 15世紀の音楽の歴史の中で最も厄介な問題の1つは、discantのものであり、具体的には「英語のdiscant」と呼ばれているものである。13世紀から14世紀にかけて、discantは単純に、対位点を意味していた。それは、note-against-note style であり、対位声部は、テノールに対し、大部分は、反行するようになっていた。 この、単純ではあるが意味が明白な技法に関する理論的意見の一致性を考慮すると、厳密なパラレル進行に基づく3声部の即興的過程のようなものが、15世紀に「discant 」という名のもとに、権威づけられたことは、奇妙に見える。 それにもかかわらず、15世紀のEnglish discant の今日の一般的な解釈は、三和音の第1転回した和声の連続である。 この形式は、必然的にfaburdenと fauxbourdon.の慣行と混同されるようになった。 たとえば、Harvard Dictionary of Musicは、"English discant"を、fauxbourdonの見出しの下に 以下のように、faburdenを引用している。 ここでは1パート、、テノールのみが記譜され、他の2人の歌手はメロディーを第1転回即興演奏して、時折、オープントライアド(1-5-8)となる。その結果、最下位の声部において、cantus firmusとの六度のハーモニーが生まれた。 少数の学者、特にThrasybulos Georgiadesは、英語のdiscant theoryを全く違った形で解釈してきた。これは、discantという言葉の伝統的な意味と完全に一致しているものである。しかし、その連続六度の解釈は、矛盾がいっぱいであるにもかかわらず、より多くの追随者を集めている。 p92 まず第一に、「discant 」という言葉を、即興的な3声の平行技法に適用する根本的な矛盾がある。しかし、よりまごつかせるのは、この技法と15世紀のイギリスの作曲家が書いた実際の音楽との齟齬である。 例えば、 Old Hall manuscript の場合、 Bukofzer は次のように述べている。「English discant の希少さは特に注目すべきである。なぜなら、それを扱う多くの写本は、OHの時代、15世紀初期に由来しているからである。」(Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC p49 Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC)。 これらの写本の著者、Lyonel Powerは、15世紀の最も重要な作曲家の一人であった。しかし、パワーの音楽は、連続六度のようなスタイルの痕跡を辿ることはできない。したがって、私たちはとりわけ、英国のdiscantの理論は、そのような流儀で解釈されれば、音楽そのものの研究との関連性はほとんどないという事実によって混乱することになる。実践(先行する実践であってさえも)から完全に切り離された音楽の理論は、主題全体の再検討を保証するためには、不十分なのである。 英国写本の六度コードの解釈を採用した歴史家は、15世紀におけるdiscant理論の重要性を最小限に抑えてきた。 1936年、Bukofzerはそれを原初的な民謡に関連して記述していた。Johannes Wolf は1939年に次のように書いていた。「規則は見て歌うようになっている・・・結果は、民謡起源が明かな三度、六度で歌うやり方である」 英国の理論家が、英国の音楽そのものが重要な役割を果たしていた時期に、民謡音楽の問題に専念すべきだったのは奇妙なことである。 しかし、中世の英国音楽の研究は、BukofzerとWolfが1930年代に著述していた時には、むしろ無視されていた。 最近では、14世紀から15世紀の英国音楽における重要な研究の発表とともに、英国の理論を取り巻くミステリーのいくつかは解消されている。 p93 <「faburden」と「fauxbourdon」> Fauxbourdonと faburdenについては、http://maucamedus.net/faburden.html参照。 discantとfauxbourdon間の混乱の多くは、”faburden”という用語の中世の使用法から持ち上がってきている。それは、discantの”sights"と関係しており、大陸の”fauxbourdon”と明らかに密接な関係があるわけではない。 言語学者Hermann Flasdieck は、2つの用語「faburden」と「fauxbourdon」は同じ由来のものではなく、両者の背景についての最近の研究では、両者の区別が不明瞭になった15世紀後半までは、2つの実践をはっきりと分離する傾向が見られていた、と主張している。 大陸の fauxbourdonに関する広範な研究を行っているErnest Trumbleは、1450年までは英国に特定のfaburdenは存在しないと考えているが、Ernst Apfelは、Bukofzerがdiscantに言及するものとして解釈したPseudoTunstede(CS、4,294)の14世紀写本の一節が、英国の faburden の初期の形式を実際に記述している、と信じている。 Ernest Trumble, "Authcntic and Spurious Fauxbourdon ," Rs, 14 (1960) 以前の定義では、大陸の作曲家がcantus firmusをsuperiusに置いている(fauxbourdon )のに対して、英国の形式ではそれをテノールが受け持つ(faburden)(まうかめ堂さんのページ参照)という、2つの形式の区別は維持されていたが、最近の学者の大部分は、それらの背後にある大きな相違と比較的独立した伝統を見ている。 Ernest Trumble は、真正の fauxbourdonは、フランス語を話すイタリア人(したがってガリア語)の間でイタリア起源であると確信している。 Trumbleはまた、カノンと即興的な fauxbourdonの間の興味深い区別を引き出している。そして、カノンがより古いという。 カノンによるものや、作曲されたfauxbourdonは、ほとんどの大陸の写本に登場するcantus firmusとテノールが完全に記譜されたものを意味し、コントラテノールは正確に規則によって導き出される(Fauxbourdon, Vol. 1: An Historical Survey pp . 22-23 )。 彼が指摘しているように、このタイプの作品は、最初から完全に作曲されている。 1つのパートには記譜がないが、そのコースは最初から完全に規定されている。 即興は、その声部がplainsongだけを含むチャントブックから即座に発明されることができた、明らかに別の問題であり、TrumbleはそれをFauxbourdonと関連づけているが、それは faburdenについての説明である。したがって、Trumbleが指摘している技法の違いは、Fauxbourdonと faburdenの最も基本的な区別を示唆しているようである。 Ernest Trumble は、真正の fauxbourdonは、フランス語を話すイタリア人(したがってガリア語)の間でイタリア起源であると確信している。 Trumbleはまた、カノンと即興的な fauxbourdonの間の興味深い区別を引き出している。そして、カノンがより古いという。 カノンによるものや、作曲されたfauxbourdonは、ほとんどの大陸の写本に登場するcantus firmusとテノールが完全に記譜されたものを意味し、コントラテノールは正確に規則によって導き出される(Fauxbourdon, Vol. 1: An Historical Survey pp . 22-23 )。 彼が指摘しているように、このタイプの作品は、最初から完全に作曲されている。 1つのパートには記譜がないが、そのコースは最初から完全に規定されている。 即興は、その声部がplainsongだけを含むチャントブックから即座に発明されることができた、明らかに別の問題であり、TrumbleはそれをFauxbourdonと関連づけているが、それは faburdenについての説明である。したがって、Trumbleが指摘している技法の違いは、Fauxbourdonと faburdenの最も基本的な区別を示唆しているようである p94 Brian Trowell は、英国のfaburdenのもっとも明瞭な説明のために、 “sights"と民謡の即興の実践への faburden の関係を強調している。 したがって、Johannes Wolf' の定義は、Harvard Dictionary of Musicの定義と同様に、discant自身よりもfaburdenを取り扱っていた。Brian Trowell は、faburdenを、キャロルの半民謡形式に対してと同様に、15世紀の洗練された芸術音楽とあまり関連性のない現象と見なしている。 fauxbourdonは、厳密に大陸での概念であると現在は考えられている。したがって、直接この議論には加わらない。 しかし、faburdenは、“sights"の疑問と関係があり、独創的な英国の発明であり、discant の写本で論じられているように、sightsの移り変わりに関係している。 “English discant"は、15世紀に特有の発展と見なされている。それにもかかわらず、「discant」という言葉の元の意味を理解することが重要である。 なぜなら、15世紀の英国の作曲家にとって何らかの含意があったに違いないからである。 15世紀のイギリスの写本の中から選択されたグループを対象として、12世紀から14世紀にかけてのdiscantの理論は、いくつかの明確な特徴を示していると言えよう。 最初に、discant理論は主に2声部だけに関係していたとすることが不可欠である。それは、discant様式の作品が常に2声部だけに限定されていると言うわけではない。しかし、定義上のdiscantingは、ある声部を別の声部に対して設定する芸術であり、それは常にcantusとdiscantusという2声部でしか説明されなかった。 Speculum Musicaeによれば、この言葉は、 "dya"(2つ)に基づいて、ギリシャ語の "dyaphonie"にさかのぼり、それ以降は "discantus"のラテン語の形になっている。 著者は、この用語が3声作品に使用されていたと指摘しているが、次のように付け加えている。「しかし、原則として、discantには、テノールと呼ばれるものとその他の2つのメロディとでdiscantusと呼ばれる2つのメロディである」 三和音はこのようには議論されておらず、第3または第4の声部を追加するという問題は常に、同じ一般原則が最初のdiscanting声部として守られるべきという禁令によってうまく却下されてきている。 p95 テノールに対するいずれかの声部の作曲の理論的根拠は、13世紀と14世紀を通じて変化しなかった。 最も厳密な意味でのDiscant様式は、note against-note 関係でリズム的に同等の声部を含んでいた。これは、 テノールにおける1つの音符に対して多くの音符をつける技法(オルガヌム様式)とは対照的である。 discantの理論は二つの一般原則によって支配されていた。まず最初、協和和音のみへの関与で、不協和音の使用のための実質的な規定はなかったこと。 第2に、discantは常に反行進行の原則によって主に特徴付けられたこと、である。 Discantは、note against-note様式として、St. Martial(楽派)における12世紀の早い時期に、メリスマ様式から区別されている。 (略) William Waiteは、discant様式とorganum様式の区別は、13世紀にはあったと指摘している。 なぜならJohannes de Garlandia の写本は、discant様式とorganum様式を論じているからであり、さらには、copulaという第3の様式を含めている。copulaは、両様式の特徴を受け継いでいる。 p96 13世紀から14世紀初期には、さらにメリスマとdiscant様式の相違が存在していた。しかし後者は、対位法として知られるようになってきた。 Discantは特に、多くの写本の中で対位法と明確に同一視されており、これらの用語は最終的に同義語として使用された。 しかし、どんな用語が使われたのかを問わず、理論家たちは常に、厳密に言えば、それがnote against-note様式に言及していることを主張してきた Prosdocimus de Beldemandisは、ある種のメリスマ的対位法があると述べたが、それは本当の意味ではなかった。 一方、彼がContrapunctus vero proprie sive stricteと呼んでいたのは、 "どのcantusでも、その他の音符に1つだけの音符を置くことである。これが正当に対位法と呼ばれている”。 初期の時代から受け入れられたdiscantの最初の原則は、協和音程の独占的使用であった。 これは、完全不完全協和音程の扱いに関する見方が変わったとしても、本当のことであった。 St. Martial の匿名の作家は、上記の抜粋の中で、discantはいつもテノールと一致して、和音や和声を奏でると言った。 13世紀のAnonymous IIは、「discantは主に和音で作曲され、不協和音は偶然である」と書いており、無数の他の写本にも同じ定義が現れている。 要するに、不協和音は、避けられていたのである。そして、De Discantu et consonantiisのような写本が現れ、たとえそのタイトルだけみても、いかにdiscantsが排他的に協和音程を使用していたかを見ることができる。 協和音程を守ることは、 discantを書くことを主張した当時の作曲家たちに、不協和音を利用して、誠実な論争を開始したSpeculum Musicaeの著者Jacques de Liege によって、雄弁に示されている。彼はいくつかのdiscantの定義を挙げているが、それらのうちでは、「不協和音を唱える者は、discantをしていない」とあり、そして「De ineptis discantoribus」と題された章で、これらの誤った作曲家を無慈悲にも攻撃している。 今や、不協和音程が導入され、作曲家が discant の協和音程をぶち壊すか、切り裂くか、破棄したり、破砕したりするとどういう結果になるのだろうか? たとえ彼らがテノールとの協和音程に到ったとしても、これらの作曲家は、芸術を知らずにそこにとどまる方法を知らず、迅速に不一致に陥ることになる。 ああ、悲惨! 今日では、彼らは愚かなルールを引用して、discantingの新しい方法であると言って、すなわち、新しい協和音を使用して、彼らの欠陥を光らせようようとしている。 彼らは自分の失敗を認識する人たちの知性攻撃している。 彼らは感覚を攻撃している! 何と愚かな格言! 何と悲惨な変装!不合理な言い訳! 何と恐ろしい虐待! 何とひどい荒波! 何と深遠な愚かさ! もし古代の音楽の医者がそのような話を聞くなら、彼らは何を言うか? 彼らは何をするだろうか? p97 Jacques de Liegeのカラフルな長い攻撃は、discant作曲家に向けられていた。 しかし、不協和音は、discantの領域外の他のタイプの作品では十分に自由に使用されていた。 それらは,cantus fractibile , fioratura, diminuto ,figurativaさまざまな形で知られていた。言い換えれば、流麗なメリスマ様式である。 流麗な様式の小さく非本質的なメロディ調へのこうした不協和音程との関連性は、14世紀以後のあらゆる写本において、見出される。そして、Tinctorisでさえ、15世紀後半の書法において、厳密な対位法では、不協和音が単純に、絶対的に禁止されていた、と主張していた。 discant理論の第2の原則は、反行進行であった。 反行進行で動くような忠告は、必ずしもすべての写本の中で繰り返されているわけではない。 最も初期の、匿名の第2の作者の13世紀のTractatuscle discantuは、cantus firmusが上昇すると、discantが低下すると述べている。 フレーズ論は様々であるが、13世紀からは、各写本の初めに単調な規則性が現れ、テノールが上昇するときにdiscant が下降し、逆もまた同様であるという規則が出現する。 この規則が述べられた後、音の美しさがそれを正当化するならば、ある種の例外が許された。 p98 これらの例外は、最初は、進行(平行ではない)とは関係がなかった。 De discantu et consonantiisの著者は、不完全協和音程から完全協和音程へとテノールとともに動くdiscant を許容している。しかし、Guglielmus Monachusは、同じ種類のものではない限り、(例えば、discantではAからGとなるとテノールではDからGにかけてへと)同様の進行を完全音程間で許容した。 この声部リードの規則は、Anonymous VIIIによって明記されている。 "cantus firmusが1音上がれば、discantは4音符上がり、cantus firmusが4音上がれば、、discantは1音だけ上がる。完全な音程から不完全な音程まで同様である。” ある声部が階段状に動いていて、他の声部が跳躍していれば、同様の進行が、初期の作家に許されていたことは明らかである。 それにもかかわらず、すべての理論家は、反行が正しく、同方向の進行は例外として扱われるとしていた。 discant理論のこうした概要説明は必然的に、単純化された。この作家の意図は、12世紀から15世紀の間に何らかの変化が起こったことを否定するのではなく、特定の歩みが一定であること、そして15世紀初頭までに、”discant” という用語に長く根深い伝統が付けられていたことを 単に確立することであった。 引用された理論家の中には、英国と同様、大陸の音楽家たちがいた。discantの受け入れられた意味は、フランスやイタリアの界隈に限らず、一般的かつ普遍的に理解されていた。 したがって、15世紀の英国の作家が、前任者の巨大な遺産を無視したのか、それとも13世紀から残されていた基礎を実際に打ち建てたのかどうかという疑問が生じる。 <15世紀の英国の3つの音楽理論書> 15世紀の英国の音楽理論書の大きなグループが存在する。それらのうちのいくつかは、Sanford B. Meech、Manfred Bukofzer、およびThrasybulos Georgiadesによって、1935年から1937年の間に独立して、ほぼ同時に編纂された。 p99 Meechは、大英博物館のLansdowne Ms. 763からの英語での3つの理論書について、現代英語でのtranscriptionとパラフレーズを出版した。それらは、エセックスの John Wylde による、すべて15世紀半ばのコピーである。最初のものはLyonel Power、2番目は匿名、3番目はChilstonのものである。匿名の写本は、RiemannによってChilstonに帰され、著者はPseudo-Chilstonとして知られていた。これらの写本の最初の2つは、GeorgiadesとBukofzerによっても発行されたが、Georgiadesは、さらに、大英博物館Ms. Add21455、No.8、9を追加している。Bukofzerの研究には、これらすべてが含まれている。(略)。 この理論はBukofzer によって最も研究が進められた。15世紀の英国の写本は、13世紀と14世紀のものとは異なり、単純に即興での朗読に過ぎない。 しかし、L.パワーの写本は、著者が即興演奏者に注意を限定していなかったことを具体的に述べている。 それは、 “hem that will be syngers or makers or techers."という声明で明らかである。 "Makers"とは、Georgiadesが指摘しているように作曲家のことである。L.パワーは、discantingのために規則設定をしていたことは、明らかである。フランス語の理論書Qui veult savoir l'ard de dechantの作者は、 “ ne doilt on point faire ne dire." と書いた時に、同様に作曲家と即興演奏者の両方に主張している。 パワーは、Ars Novaの理論家たちと同様に、厳密な意味で「対位法」という用語を使用している。彼らと同様、彼はテノールに対して1つの声部を設定する問題について議論している。 彼の理論は3声または4声書法を排除するものではないが、それは1つのdiscant声部の観点から述べられている。 p100 パワーが、discantについての初期の書法を無視していなかったことは、その提示順序から、明らかである。なぜなら彼は、彼の前任者とまったく同じやり方で問題にアプローチしているからである。 彼は可能な音程を列挙し、それらを完全音程と不完全音程に分割し、続いて連続五度とオクターブを禁止する一般的な規則を述べる。 最初に知らねばならないことは、いくつの和音がdiscantについてあるのか、ということである。それは9つの和音がある。すなわち、ユニゾン、三度、五度、六度、オクターブ、10度、12度、13度、15度の9つである。 これらの9つのうち5つは、完全で、4つが不完全である。5つの完全和音は、ユニゾン、五度、8度、12度、15度である。4つは不完全であり、それは、三度、六度、10度、13度である。 これは、最初のものが連続五度とオクターブを禁じていないことを除いて、すべてのdiscantの理論書における標準的な冒頭の在り方であった。13世紀の理論書では、その冒頭のパラグラフは、通常、完全と不完全な和音と不協和音に分けられた音程のリストを含んでいる。14世紀には、このリストには連続五度とオクターブを禁じる規則が入る 。 Crockerは、この結びつきの中で、こうした禁止が平行進行に対してではなく、連続した完全音程において行われている点を強調しており、中世が垂直的な音響についての進歩に関心を持っていたことを示している。 この点について、 Lyonel Powerのアプローチのシステマティックなやり方は、彼が、伝統的な秩序を十分に意識していたことを示している。 彼は、初期のdiscantの理論書で確立された公式を守り、従来の定義から逸脱していないことを示している。 p101 Lyonel Powerは次に、所与のテノールのdiscantingにおいて、三度と五度の、あるいは六度とオクターブの、あるいは10度と12度の交替がどのようになるのかを示そうとした。しかしその前に彼は、"sights”の問題を示している。そしてこの点について彼は、ヨーロッパでの先覚者によって確立されたパターンからは外れている 何人かの著者がEnglish discantの理論書に偏見を持ったのは、部分的には、sightsの機能の誤解を通してであった。sightsの議論は、英国の理論書に特有のものであり、またその間、さまざまな作者によってどのようにそれが定義されているのかについては、いくつかの困難があった。 sightsは単に移調を視覚化する手段に過ぎない。discant声部はテノールよりも五度ないしはオクターブ高かったが、cantus firmusと同じ譜表の段に移調されていた。 パワーのsightsについての議論は、確かに音域内の違いのみを意味するに過ぎない。彼は3つのsights、すなわち mene , treble ,quadrebleがあると言い始めるが、実際にはオクターブの移調時に読み込まれる2つのtreble ,quadrebleについてしか論じていない。 それらは視覚化されている。すなわち、実際の音程より1オクターブ下の音である。 最初に、子供に対して、その対位法を確かめ、彼は、プレインソングに対して、八度下のビジョンをイメージしなければならない。それぞれプレインソングの該当音符に対して、三度は六度下に(譜16‐20)、五度は四度度下に(譜14、15)、六度は三度下(譜13)に、八度はプレインソング自身(譜11,12)に、10度は三度上(譜2−10)に、12度は五度上(譜1)に、13度は六度上に、15度は八度上になる。(http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye3-1.htm参照) さらにPowerは、スケールの各音符の上で、どの音程がこれらのsights(音程)に属しているかを説明を続ける。quadrebleには、スケールの度合にしたがって、10度、12度、13度、15度と関係がある。 trebleに対しては、12度を通して、ユニゾンに関係がある。 p102 Pseudo-Chlistonのsightsの説明は、より複雑で、オクターブと同様に、五度の転調を含んでいる。さらに、パワーのものよりも、秩序だっている。ルーズな終止や音程はなく、すべては、きわめて徹底している。Pseudo-Chlistonのsightsの定義は以下のようである。 discantの3つの度合いは、quatreble sight , treble sight ,mene sightである。meneは、sightにおいて、プレインソングの五度上で始まる。trebleは、sightにおいて、プレインソングの八度上で始まる。quatrebleは、sightにおいて、プレインソングの12度上で始まる。 すべてのパートは、cantus firmusのユニゾンとして始まっている(「sightsにおいて、プレインソングの」)。その間、実際には、音で( "声部で")、meneはテノールより五度上、trebleは1オクターブ上、そしてquadreble は12度(またはオクターブ+五度)上であると説明している。 Pseudo-Chilston は以下のようにsightを定義している。 descantにおいて即興化するのは3パートある。すなわち、quatreble part(sight), the treble part(sight), and the mean part(sight)である。meanは、プレインソングの五度上で始まり、そして五度は、meanの歌い手によって、ユニゾンとしてvisualizeされる。trebleは、プレインソングの八度上より始まり、八度は、そのパートの歌手によって、ユニゾンとしてvisualizeされる。quatrebleは12度高く始まり、同様に扱われる。 全パートは、cantus firmusとのユニゾンで始まり、visualizeされていることがわかる。実際の声は、meanでは5度上であり、trebleではオクターブ上、そして、quadrebleでは12度上となっている。Pseudo-Chilstonはさらに続ける。 「meneパートを歌う場合、、五つの音程ががある。すなわち、ユニゾン、三度、五度、六度、八である度。trebleに対しては、五度、六度、八度、10度、12度、quatrebleに対しては、八度、10度、12度、13度、15度の音程がある。」 これらは"実際に響く"音程であり、つまりは実際の音であり、cantus firmusからのdiscantの音程の遠さ具合によって、3つのsightsの間に分配されている。 Pseudo-Chilstonの理論は、パワーのものよりも非常に整然としており、それぞれのsightに、ちょうど1オクターブしか割り当てられていないので、隣接するsightsの間に正確に3つの音程が重なるようになっている。 それにもかかわらず、sightsは、両方の理論書で同じ目的を果たしている。それらは、テノールが書かれている譜表の段の音程を通常超えた音程を視覚化したり書いたりすることができる。 meneのsightの音程は、たとえば、ユニゾンで始まり、オクターブまで広がった。たとえテノールが譜表の段の真ん中を越えないと仮定しても、そのオクターブ上は加線の自由な使用なしで同じ譜表の段に視覚化されたり書かれたりすることはできない。 Powerの理論書には1つの加線があるが、そのような加線の最初の体系的な使用は、1523年になって初めてなされるのである。代わりは転調である。そして五度の転調は、meneのsightである。 p103 Bukofzer は、こうしたグループ転調は、cantus firmusからのdiscant声部の距離が一定であれば、意味が出てくる、と結論づけた。”言い換えれば、平行進行が続けば”、である。しかし、平行進行が広く使われることは、実際にはそうは起こらない。discantingしている声部は、テノールとの一定の音程関係を維持するよう強制はされない。 この音程を1オクターブまで広げたり、ユニゾンに対して反行することは、自由なのである。 定義によって、 mene のsightは、その処置において、unison , third ,fifth , sixth ,octaveを持っている。要は、あらゆる協和音程である。他の2つのsightsについても同じことが言える。唯一の相違は、和声における"オープン"または "クローズ"ポジションと呼ばれるようになったものだけである。 Lyonel Powerの理論書でのsightsの紹介は、非体系的な逸脱とみなされていた。だが実際には、それは、彼の音楽例の理解に対して、かなりの関連性がある。 discantで移調をすることで、それは、可視化するだけでなく、テノールと同じ段にそれを書くことができるようになる。 より古い理論書では、2段の譜表が、discant や tenorを説明するために使われたが、Powerが必要としたのは1つのみであった。彼の挙げた例は、すべてテノールの譜での数字で示されていたが、trebleパートは除かれていた。すなわち、それらは、1オクターブ上に移調されなければならなかった。それからsightsは、即興のための工夫だけではなくなった。それらは教訓的な目的を持っており、当時の傑出した実践的なものであった。 ますます熱心に、sightsの問題は上がってきた。 それらは、15世紀の音楽家によって、実際に使用されていたよりも重要な意味を持つように受け取られてきた。sightsの用語、”mene," treble ," “quadreble,は、choir books or part booksには表示されない。そうした書の部分は、ピッチによって異なった段で書かれ、特に移調は必要ない。 それらは、「triplum」、「motetus」、または「quadruplum」と指定された用語と同じ意味では使用されなかったが、理論的文献のみに記載されている。説明的目的または即興のために。 その主な機能は転調であった。 p104 sightsによる移調の英国的メソッドは、faburdenと即興の問題に関連している。Pseudo-Chilstonの理論書は、専らdiscant,counter, countertenor ,faburdenのsightsに捧げられている。faburdenは、彼がsightsの仲間の最小単位として記述しているが、しかしそれは、自然で一般的であるので、説明は順序だっている。 Brian Trowellの解釈によると、それは、これまでのもっとも説得力のある説明はるかに超えており、faburdenは常に、五度での転調を含み、視覚化されたよりも五度低く響いている。それは2つの実際の音程のみを持っていた。cantus firmusの下の三度と五度である。 明らかに、それはPowerのものとPseudo-Chilston自身のdiscant(その音はsightsの上にある)のsightsの双方からとも、異なっている。 ここでは明らかに(discantは)(sights)の下にあり、sightをプレインソングやその下の五度下に設定することへの忠告の曖昧さはない。  http://maucamedus.net/faburden.htmlより Trowellはこのパッセージを解釈し、faburdenは、テノールの上の三度またはそれを伴うユニゾンで視覚化される。したがって移調によって、それは三度または五度低く響くことになる。実践では、trebleは、テノールの四度上に残っているが、faburdenerはテノールの下五度で始まる。その後三度下に進み、作品の途中で、三度とcantus firmusの下五度を自由に交代することができる。(trebleと六度とオクターブを作る)。そこには、連続五度は発生しない。 faburdenについてのこの簡潔な記述から2つの重要な点が浮かび上がってくる。Trowellが最も説得力のある表現をしているように、一つには、言葉そのものの意味と関係がある。それは、いずれか2つの声部の間の四度(Fa)の音程にではなく、むしろ3つのヘクサコードにおける決定的な四度の音符、ド、ファ、シ♭を取り扱っているのである。なぜなら、faburdenの歌い手は、常に、完全五度で転調しており、そこには決してシ♭は含まれないからである。ファの五度下は常にシ♭、あるいは柔らかいヘクサコードのFaであり、決して、シナチュラルあるいは、硬いヘクサコードのミではない。  Trowellはまた、五度低く転調するテクニックは、14世紀と15世紀のイギリスの音楽において、サブドミナントに強い重点を置いていることを指摘している。 p105 第2の重要な点は、結果として得られるfaburden lineが、たとえそれが厳密に平行進行であっても、元のチャント・メロディを、実際に重複にすることはない、ということである。 16世紀のfaburdeの作品、]ohn Redford's 0 lux on the faburden in the Mulliner Book,are written on the faburdens to the plainsong and not on the original chant,and the faburden of 0 lux does not resemble the original chant very closely since it could alternate the third or fifth below it. John Redford (1486 - 1547): O Lux on the faburden trebleは常にcantus firmusの四度上の位置にあるので、faburdenは、trebleの六度かオクターブ下にある。この形式では、Binchoisの作品に、その最も可能性の高いモデルが現れる。Trowellが指摘しているように、BinchoisはDufayよりはるかに早く、英国の技法を発見した可能性がある。 Dufayのfauxbourdonやその様式は、大陸の写本で最も頻繁に遭遇し、トップ声部には、cantus firmusの声部があり、テナーも同様に書き出されている。 Trowellは、この形式でさえ前例があったかもしれないと信じている。Monachusは、faburden と fauxbourdonの両方を英国の実践として記述しており、De modis anglicorumの章でfaburdenを、"Regule Contrapuncti anglicorumの章でfauxbourdonを扱っている。 しかしMonachusは、2つのタイプがそれほど明確でなくなった時期、15世紀の最後の3分の1に、(理論書を)書いていた。 しかし、Pseudo-Chilstonの理論書に書かれているように、初期の英国の慣習は、明らかにfauxbourdonとは異なり、sight理論に基づいた即興技法としてのfaburdenを示している。それは民謡からの起源かもしれず、Old Hall manuscriptのミサ曲やモテットほどには洗練された形ではない。 それが、パワーが彼の理論書でdiscantについて論じたsightsの使用をする間、faburdenは、自身、まったく、固有のdiscantから区別された。そしてパワーは、事実、それについては述べなかった。 sightsの論議の後、Lyonel Powerは、初期の作家によって確立された流れに沿って、discantの教示を続けている。彼は、非常にシステマティックに、協和音程を進んでいき、最初に三度でdiscantingの道が始まり、それを五度に変化させ、それから六度に、それからオクターブへと変化させた。 p106 次に彼は五度を取り上げ、六度、オクターブ、10度あるいは12度と交替させ、次に六度が三度、五度、オクターブ、10度あるいは12度と交替となる。次に、オクターブが、10度あるいは12度に交替していく、等。15度まで上がっていく。 パワーは非常に徹底していた。彼は何も言わぬこともなく、繰り返しをした。すべての可能性を詳述するこの傾向は、中世の理論的執筆の特徴であり、Powerの明示的なプレゼンテーションは、彼が伝統的なdiscant理論を教える伝統的な方法にどのくらい深く浸かっているかを示している。 これを念頭に置いて、英語のdiscantに関する多くの混乱の原因となっていた彼の最初の音楽の例は、間違いなく解釈されなければならない。何人かの学者は、パワーの理論書の最初の3つの例を、平行進行で進行中の2声を伴う、3声作品を意味するものと受け取った。この意味合いは、Powerの例やテキストで暗示されてはいないのに。 彼は次のように言う。 最初の例は、三度と五度とのもので、 A'lamire, Gsolreut, B'mi, A'lamire, C'solfaut, B'mi, D'lasolre, C'sol- faut, E'lami, and D'lasolreというプレインソングである。このプレインソングへのdescantを、三度と五度、あるいは六度と八度、あるいは10度と12度、あるいは13度と15度の交替によって、即興化することができる。 例は、三度―五度、そして六度ーオクターブがどのように譜表上でtreble sightに視覚化されるかを示している。写本においては、書記は、6−8の代わりに8−10と書く誤りを犯している。これは明らかに誤りなので、Georgiadesは、パワー自身の序文の一言にしたがって訂正している。(例2)。   Charles Burneyらは、これを、2世紀後のfigured bassになぞらえて解釈している。これらは、2種類の声が同時にdiscantすると仮定している。片方は三度から五度、もう片方は、八度から10度、あるいは六度からオクターブ。この仮定の正当性は特にない。Georgiadesは、指摘している。もしもこれがfigured bassのように読まれれば、五度あるいは六度を伴う12度のdiscantingに対する例と同じ流れで読まなければならないだろう。(例3)  p107 同じ原則が以下のようならば、結果は2番目の五度と六度の感覚となることだろう。こうした不協和音は、厳密には禁止される。 この後者の例では、パワーは、これらは交替で起こるのであり、同時ではない、とわかりやすく主張している。所与のテノールのdiscantingのやり方において。 For a twelfe with a 5te or a 6te" (イタリック体は著者による) 接続詞’or'は、パワーの最初の例では入っていないが、それはおそらく、考慮の必要がないからである。同時に実行される可能性が出てくるのは、その後の音楽理論に照らしてのみである。 パワーの理論書の一番最初に示されている例は、実際、ショートカットされている。テノール、レドミレファミ―は、異なったやり方でdiscant化され、彼は、同時に2つのやり方を説明している。(彼が述べた実際の可能性は、2つのdiscant化のやり方のみである。なぜなら、10度―12度、13度―15度は単純に、三度―五度と六度―八度のオクターブ上になるからである。)  同時にリスト化するいくつかの可能性は、discant理論の理論書と相容れないわけではない。Anonymous XIIIは、パワーと同じ例を示したが、’on droit dire tierces , quintes ou sixte double(イタリック体は訳者).’と書いて、落ちていた接続詞’or'を補なっている。 Pseudo-Tunstedeの理論書では、同じテノールが見つけられ、Powerが記述したとおりにそれをdiscant化する指示がある。。 PseudoTunstedeの理論書には、様々な方法のdiscantingが同時に使用されることは示唆されていない。 p108 Georgiadesは、これらの例の二重の機能を認識しており、これまでの議論の誤りを指摘するよう注意していたが、彼は連続六度の可能性を却下することはなかったが。彼が述べたように、六度和音のようなvoic-leadingは、2つ以上の声部が含まれていれば実際には可能かもしれないが、それは第2次的な結果としか見なされず、重要な目的としてはならない。 しかし、このようなvoic-leadingが、discant理論の副次的な結果でさえも考慮できるかどうかは疑問である。いずれの理論書でも、この2つのdiscantsを一緒に実行することについての明確な指示はなく、Powerがそのような手順を提唱していると仮定するための十分な正当性はない。discantに関する理論書は テノールに対して、同時に1つの声部を常に扱っていた。Powerが3声作品の理論を進めていたのであれば、彼は確かに、例を提示するために古い公式を採用するのではない点を、理解していたことだろう。 Powerの論文の最初の3つの例では、ある程度の長さを残しておく必要があった。なぜならこれは、英語のdiscantの論文が無制限の平行進行を提唱しているとの信念を生む文書の一部だからである。 ある程度拡大された平行進行は、同時に実行されることを想定してのみ、これらの例から推測することができる。 discanting voiceとテノールの間には、平行進行は厳密に厳密に制限されていた。 Powerははっきりと、3つ以上連続する三度と六度を禁じている。 (略) パワーの規則は、たとえ理論書が途中で途切れて見えても、ただのジェスチャーとして却下することはできない。 パワーが、3つの連続した不完全音程書かれること以上のことを意図していなかったことは、その理論書全体から、あきらかである。なぜなら彼は、労を惜しまずに、どのように、1つ、2つ、または3つの不完全音程が連続して、完全音程に進行するかを説明しているからである。(しかし3つ以上の進行はない)。 p109 他の理論書では、許容される連続不協和音亭の数が変化している。Torkeseyは2つだけを許可している。Cutellは14世紀に書いていたが、5つも許容していた。 「すべての不完全恩典のうち、三度、四度、五度は許容される。プレインソングは上下する」 Pseudo-ChilstonとCambridge Ms. Corpus Christi 410 IIの著者は、5回まで許容している。 B.M. Add. Ms. 21455 , No. 9の匿名の作家は、せいぜい4回まで、としている。 です。 追加します。 21455号、9号は、4人でさえも多くのことを意味します。 Georgiadesは、理論家によって許された数、または連続した不完全音程を示す2つの表を作った。 その数がほとんど不変であるという事実は、三度または六度の無制限の連続が問題外であったことを示している。 平行進行は、discantに関する理論書のいくつかで、制限なしでは決して認められなかった。 RichardCrockerは、14世紀の平行三度あるいは六度の連続は、機能的和声の非和声的トーンと同等であるという、興味深い点を示している。理論書で論ぜられているやり方は、この解釈をまったく正当化している。 当時、オクターブに対する長六度、五度に対する長三度、ユニゾンに対する短三度からの進行は、対位法をブロックするために、ますます重要になっていた。これらの進行は、必要度合いの力を得ていた。この結論は、必須のものである。この角度から見ると、連続六度あるいは三度のつながりは、”機能”の期待された解決の中断になる。許容された平行は、期待された解決よりも重要ではない。 p110 特定の制限の下状況で、同様の進行も許容された。このタイプの進行は、初期の作家によってさえ許容されており、特にそれが不完全音程から完全音程に至ったときに認められた。これらの可能性を考えれば、英国人の作家は、以下のようなパッセージを書いたとき、無限の平行進行に言及していたと推測されるべきではない。 そして、descauntの音程とともに、それぞれのdescanterは、in voiceで上昇し、プレインソングとともに降下する。excepte out of one perfite in-to a-nother bothe of one kynde , as it is a-for rehersid" これの意味するものは、完全と不完全協和音程の慎重な混合である。イギリスの理論書のもうひとつ、B.M.Add.21455のNo.10は、以下の文章を含んでいる。 Sed non debes ascendere nec descendere cum plano cantu in concordanciis perfectis , sed in concordanciis sit cseeftroeppmi bene ascendere vel descendere ad libitum tuum." これは確かに、文字通り、無制限の連続三度あるいは六度を書くことを意味するわけではない。なぜなら、作者はすでに、2つか3つの不完全和音だけが連続して書かれ、完全な間隔が続く必要があると要求していたからである。 同じ写本No.9の別の理論書の著者は、匿名第VIIIとほぼ同じであるが、どのようにdiscanterが、供給されたテノール(その音程が、テノールが動くよりも大きくても小さくても)と一致して上下するかを説明している。 もしも、cantus firmusが四度または五度あがるなら、discantは二度あるいは三度上がるだろう。そして同じことが降順にも当てはまる。 cantus firmusが二度あるいは三度上がると、discantは4番目または5番目に上がることがあります。そして、同じことが降下にも当てはまりまる」 このような類似の進行の例は、五度と八度のような、異なった種類の連続完全音程をも含んでいる。そして、六度と五度のような不完全音程と完全音程の交替もしている。 L.パワーの理論書でも特に、オクターブと10度、そして、12度と10度のdiscantingの、同様の進行例がある。(例4)  p111 こうした調査から、15世紀の英語理論書で与えられたdiscantの規則は、平行進行を扱うものと、similar motion を扱うものの2つの一般的なカテゴリに分類されることがわかる。 平行進行は、完全協和音程間では禁じられ、不完全協和音程間では最大限度の制限を受けている。 similar motion は、ときどき、異なる完全音程の間で許容されたが、不完全音程と完全音程の間では自由に許容された。 確かにこれらの理論書は強く、三度と六度の頻繁な使用を強く提唱していた。しかしどこでも、不完全協和音程の無限の連続や、後に6/3コードと呼ばれた三度と六度の同時使用についての理論は推奨されなかった。Pseudo-Chilstonでさえも、三度と六度を5回歌うことを許容した。 その後、gravityが、五度と六度によって回復された。すでにみたように、Pseudo-Chilstonはこの点において、パワーよりももっと寛大であった。パワーは、3つ以上を許容しなかった。連続三度と六度の使用が、行使の恩恵であったことは間違いない。それは根本的に、その理論の基本的前提のひとつ、すなわち反行進行を変えることなく、discantの理論に適応された。 discantingの規則は、以前の大陸の作者のものと、ほぼすべての点で一致しています。 英国の理論家は明らかに、”discant"の伝統的意味合いには、精通していた。そして、それらの理論書は、その概念の根本的変化を引き起こそうとはしていない。 これらの書法には、一般的に革命的理論を特徴づける自己意識がない。 これらの15世紀の英語理論書では、全く別の目的を示していた以前の教えに無関心でも無知でもない。 彼らは、民の間の使用に向けてのみ指示されていた解釈を許容するArs Nova理論の処方の形式と内容の両方に密着しすぎていた。 p112 "discant"という言葉は、間違いなく、15世紀を通じて、その元の意味の本質的要素を保持していた。それは、メロディー的に流麗な上声部が、ゆっくりとしたテノールパートと組み合わされているのとは対照的に、リズム的に等しい声のスタイルを引き続き指している。 しかし、13世紀末からの、discantに関する理論書は、オルガヌムを取り扱うひとつの重要な観点から、異なっている。それは、三度と六度の使用においてである。これらの音程は、12世紀のオルガヌムにおいては、まったく許容されておらず、Ars Novaの時代以後から、すべてのdiscant理論の不可欠な部分を形成した。 discant様式は、note-against-note原理に従って、パワーによって許容され、それらが連続して起ころうが、完全音程と交替して起ころうが、不完全協和音程の広範囲な使用なしでは、無意味となった。discant様式の長い2声部セクションは、オルガヌムにおいて可能になった。そのリズムの根本的に異なる概念のために。 オルガヌムでは、協和音程と不協和音程の理論は、モーダルリズムのシステムに依存していた。 協和音程であることが要求されたのは、リズム脚の最初の音程だけだったので、その他の音程は自由であった。 リズム脚の2番目または3番目の音符は、実際には必須な音ではなかった。 完全協和音程間の動きは、不完全協和音程によって、そして不協和音程によってさえも緩和された。 さらに、2つの声部は、これらの中間音符の一方から他方へと、連続した完全音程で移動することができ、または離れて、必要な音程にアプローチすることもできた。 これは、 Tamquam sponsus from the Magnus Liber of Leoninからの例で、 十分に実証されている。There could , for that matter , be consecutive fifths from the beginning of one foot to the beginning of another because the intervening intervals obscured the sheer parallelism. p113 13世紀の後半に、モーダル・リズムが崩壊し始め、各音符は自律的なリズム音価を獲得し、テノールのそれぞれの音が、本質的なものとして、取り扱われる必要性が生じてきた。そして、discant様式で連続する完全音程に、理論上の制限を設けることが必要であると考えられたのは、まさにその時でした。 平行進行そのものは、作曲の望ましい要素とされたことはない。 最初のオルガヌムのように、即興演奏では容認されていたが、理論的に認められてはいなかった。 したがって、それがあまりにも目立つように使用されたため連続五度やオクターブは、リズム的革新が可能になるや、すぐに禁止された。 14世紀初めに、計量記譜法の原則が確実に確立されたとき、「nota contra notam」や「punctus contra punctum」などの表現が、”discant”への同義語として現れた。新しい用語は、リズムの新たな理解に明確な関係があった。なぜならそれは、非常に簡潔に、それぞれの音符が(2番目、3番目、4番目というわけではなく)重要となった概念を表現していたからである。 discant様式では、それぞれの脚の最初のものだけでなく、すべての垂直音程が協和音程でなければならなかった。それゆえ、discant様式にとっては、さらなる発展が明らかに不可能だった。もしも三度、六度が以前の制限から解放されていなかったら。連続する完全音程の禁止がある以上、唯一の選択肢は、五度と八度の交互の不毛な連続しかなかった。 大陸の作曲家は、ある意味では、ディレンマにあった。なぜなら彼らは、三度と六度を、必要な旋律として使用すべきではなかった不完全音程とみなし続けていたためである。彼らは、 多くのパートのためのdiscant様式を放棄し、代わりにcantus firmusを扱って、オルガヌム様式を発展させることによって問題を解決した。 テノールは、リズム的に編成されているが、比較的遅い音符で動き、その間discantは、テノールのあらゆる変化とともに、完全協和音程の関係を維持したが、しばらくの間は、重要ではない音符を国政する丹精なメリスマが、許容された。現代でいえば、非和声音ということになる。これは、cantus fractibile floratura ,figurativaとして、知られた様式である。不協和音は、細かい音価で許容されている。それは、厳格なdiscantとは見なされなかった。 p114 一方、英国人の作曲家は、discantの考えに固執した。 イギリスではそのままの伝統が残っていたが、大陸では、純粋で自由なメロディー書法の進歩があった。 だが英国人は、多くの作者が書いていたように、隷属的にconductus様式に固執していたわけではなかった。彼らはもっと想像的であった。彼らは初期オルガヌムのdiscant様式を保持していたが、協和音程の概念の拡張によって、それを計量記譜法の新しい要求に適合させた。それは、不完全協和音程の自由な使用を許容することによってであった。 当初、これらの不完全協和音程の使用には、厳しい制限があった。 それらは完全音程に先行され、続けられた。14世紀の著作者Cutellは、これをより古い技法と表現している。(略) Cutellの時代までには、彼が言ったように、不完全音程の使用には、かなりの自由があった。不完全な間隔の使用で。 彼自身は、実際には、交替だけでなく、連続した不完全音程さえも許容していた。 discant理論は、14世紀までにさえ、不完全協和音程や平行進行の制限ある量が、許容されていた。 3回までの三度と六度の許容をするパワーの規則は、特に過激なものではなかった。 5回までのそれを許容した14世紀のCutellと比較しても、15世紀のパワーは保守的だった。 しかし、この比較は重要である。なぜなら、discant理論の真の革新は、15世紀ではなく、軽量リズムの発展の結果として、Ars Novaとともにやってきていたからである。さらに、新規性は、大陸や英国の写本の両社に、現れている。Georgiadesが指摘しているように。 p115 13世紀からの英語の音楽には、discant理論の直接適用についての豊富な証拠がある。ひとつには、英国人は、伝統的にdiscant様式において作曲された形式を発展させることを、ヨーロッパの同時代人よりも、長く続けた。 例えば、conductus様式は、英国のレパートリーから消えたのは、14世紀後半であった。その時には、随意antiphonがその地位を引き継いでいた。 Worcester fragmentsや、失われたReadingでの写本の索引は、当時のモテット、conductus、儀式におけるトロープスの優勢を明らかにしている。これに対してその当時、フランス人作曲家たちは、シャンソンのカンティレーナ様式を発達させていた。 英国人は、各声部が等価であり、同時にテキストのデクラマシオンを歌うことを特徴としていた多くの形式を保っていたために、彼らはまた、クワイヤーブック形式の代わりに、スコア形式を保持していた。 エルンスト・アプフェルは、14世紀と15世紀の英国の音楽の彼の研究を、2つの章に分け、片方をパートごとに分けて記譜された作品、もう片方をスコア形式での作品、に分けた。彼は、ポイントをconductusに置いた。なぜなら、すべての声部は、同時デクラマシオンとなり、依然としてスコア形式で書かれていたからである。その間、モテットやロンドルスは、パート形式で書かれた。(多くのモテットはしかし、discant様式で書かれていた)。 conductusに加えて、初期のポリフォニー形式は、すべてのパートによって同時に歌われた単一テキストを持った作品を含んでいた。そしてこれらは、ウスター楽派として現存し、スコア形式で記譜されていた。すなわち、オルガヌム、AlIeluia、Sequences、賛歌、Mass Ordinaryからの章である。 discant様式を利用するにあたって、英国人は、早くも12世紀末に、三度と六度を、寛容な流儀で捉え始めた。リチャード獅子心王の1189年の戴冠を讃えた、Redit aetas aurea が、その最も初期の例である。 13世紀後半のJesu Cristes milde moderは、Cutellが "古い技法"と呼んだ完全な例である。すなわち、完全音程での三度の一定の交替である。  p116 また、14世紀後半からの、連続三度、六度が接近してあるいは反行して現れる英国音楽の無数の例がある。おそらくは、2声の中世英国音楽のすべてで、もっとも魅力的な作品は、Edi beo thu hevene queneであろう。それはモーダル・リズムで軽やかなメロディーを持ち、時折の五度とユニゾンが散りばめられて、2パート間がほぼ三度の連続した並びがあるかのように聞こえまる。 各論的には、音声が平行して進行するのは9ポイントあり、3つ並んだ三度連続のポイントが2回ある。平行進行のサウンドは音声の交差によって達成される。一方の声部がラ音を保持し、他方の声がその下のFからその上のCに飛び跳ねるときのように。どのような基準であれ、この曲は小傑作であるが、英語の巧みさを若干疑わしいものとする。 作曲家は、規定の文字を慎重に遵守して、意図的に精神に違反したようである。 Edi beoの作曲を促す動機が何であっても、不完全協和音程の柔和な音に対する英国人の好みは、discant 書法の初期に現れ、15世紀までには支配的な特徴となった。 この章の始めでは、原則として、2つの声部だけがdiscantであることが指摘された。 discant 理論が英国の音楽的思考を支配した程度は、13世紀から15世紀までの2声書法の絶え間ない英国の発展によってほぼ理解される。 Ernst Apfelは、Bodleian Ms. Lyell 72中の2声部モテット(モンペリエ写本では、3声として現れる)の流れについて述べた。William de Wicumbeは、失われたReadingでのポリフォニー写本の索引において、その名前が登場するが、彼が4年間を過ごしたLeominsterで、2部声部の音楽を作ったとして知られている。 p117 14世紀後半から15世紀にまでに、キャロル、Pepys Ms. 1236 のレパートリー、Ashmole Ms. 191、Ritson Ms.(BM Add。Ms. 5665)はすべて、cantus fractibile floratura ,figurativaの装飾的な様相を持たない様式での2声作品の技法への没頭を示している。Bukofzerは、このデュエット様式の重要性に注意を喚起した。 このような非常に複雑なデュエットの反映は、デュフェイの作品だけでなく、バンショワの作品にも見られます。 これは、デュエットの様式(あるいはBesselerが “motettisches Duo"と呼んでいるもの)の未だ書き込まれていない史実として、あるいは華やかなリズムの起源として重要であり、両者は、英国人作曲家の積極的な参加によって 明らかに発展してきた。 今や英国は、非常に重要な、この発展における”参加者”となっているかのように見える。デュエットの様式と流れるようなリズム、さらには協和音程を扱う新しい方法は、英国においてほかのどこよりも広範囲に実践され、教えられたdiscantの理論に、直接トレースされている。ある意味、それらは、この理論内ですべて相互に依存している。 和声とリズムの暗示を含む、このデュエットスタイルのフランドル楽派への重要性は、過小評価されるべきではない。 Ockeghem、Obrecht、特にJosquinのMassesやMotetsなどの大規模な作品では、大きな役割を果たした。そしてそれはdiscant-tenor chansonの基礎でもあった。 discant-tenor chansonは、おそらく大陸における新しい様式の進化を最も顕著に示している。なぜならシャンソンは、基本的な構造がポリフォニーである様式、すなわちデュエットの様式に伴われたメロディの本質的にモノフォニーなスタイルを放棄した最初のカテゴリーであったからである。自由なコントラテノールが加わったシャンソンの基本的なデュエットは、英国の音楽(すなわちキャロル)と英刻の理論において、明確な先例があった。 p118 英国の理論家は、主に、テノールに対するひとつのdiscanting声部の対位法に関心を持っていたが、第3声部はPseudo-Chilstonとカウンターまたはカウンターテノールとしての匿名の作家の何人かによって特殊化されている。この第3の声部もまた、discantに属する。たとえばPseudo-Chilstonは、「descantに属するカウンターテノールのsightについて9度を宣言することは賢明である」と書いている。 カウンターテノールは、何人かの理論家によれば、単純にmene sightから由来したものであり、他のものによれば、discantの3つのsightからのものである。 その音域では、一般的にmene sightの声部に近いと思われるが、テノールを横切ってその下に行くという違いがあある。テノールの下のdiscant声部は、15世紀の発明ではなかった。 Pseudo-Chilstonもまた、テノールの上のdiscantingについての規則を与えた後、"Quomodo sub plano cantu discantum est" というタイトルの章を設けた。そこで彼は、上記のdiscantingについてと同様、同じ規則が続けられると、書いた。 Pseudo-Chilstonは、このカウンターテノールの機能について、もっとも明快な記述をしている。 低い声を持つ男性は、テノールのパートが高いときには、カウンターテノールがそれより下にある可能性があるため、meanを歌う代わりに、カウンターテノールを歌う。そして、テノール部分が低いときには、カウンターテノールはその上にあり、mean partになる。あなたの声は、常に同じ音符で、プレインソングと同じ音程にして、あなたのカウンターテノールのパートを五度で開始・終了し、カウンターギメルをユニゾンで開始・終了してください。。。 プレーンソンが最後に上昇すると、カウンターテノールの歌手は、プレインソングの下八度で終始し、に閉じて、六度または五度によって先行されるかもしれない。 そして、もしプレインソングが最後に下降すれば、カウンターテノールの歌手が上がって、プレインソングとユニゾンになり、音高において、プレインソングの三度下によって先行されるかもしれない。 p119 それゆえ、カウンターテノールは、discautingパートのように、テノールが下降するときには上昇すべきで、逆もまた然り、である。それは、反行進行として、discantの基本的な規則を遵守することになる。 15世紀前半からのオールドホール写本の様式は、discantに関する理論書から出てくる多くの点を示している。 ほぼすべてのOld Hall ミサ曲の設定と3声のモテットはテノール、カウンターテノール、およびより高いdiscantトパートで作曲されている。discantトパートは、一般的には、テノールのそれよりも五度高い音部記号とともに、写本では記譜されている。これは、即興のmene sightの移調に対応する。一方、コントラテノールは、通常、若干低めの音部記号が使われている。時には、テノールと同じときもあるが。テノールおよびコントラテノールはしばしば、、1つまたは複数の♭記号を持つ。discantのひとつ少ない♭を持っている(訳注;この慣習は、近代和声額が確立した以後、ルネッサンス、バロック期にまで引き継がれた。たとえば、大バッハの曲においても、こうした記譜法は、しばしば現れる) コントラテノールは、15世紀後半までは、テノールのそれとほぼ同等の範囲を維持した声部であった。その世紀の初め、他の声部は、テナーの範囲によって課せられた制限から逸脱し始めた。 Georgiades は、sightsの理論は、様々な声部が、すべてほぼ同じ音域で書かれた古いdiscantの実践に関して、新しさを解釈しようとしていたという点を示している。 テノールの音域内でまだ声を視覚化することができたが、五度または5番オクターブ上の音が鳴ったことだろう。 15世紀の英国の論文では、2オクターブまでの音程について議論していたのに対し、discantに関する先の大陸の論文では10度を超える音程を扱うことはめったになかった。 mene , treble , and quadreble sights の移調によって、これらのより大きな音程をすべて、1オクターブ以内に減らすことができる。そのオクターブは、テノールの音域で規定されている。 14世紀の間に、discant様式で書かれた作品は、非常に似ている音域で、一般的に同じ音部で記譜することができたために、声部の交差によって特徴づけられていた。これは、Apt写本とIvrea写本のミサのセクションや、ウスター作品に見られる。しかし、15世紀初めには、discant声部がテノールから解放された。アンサンブル全体の範囲が拡大され、それぞれの声部は以前は持たなかった独立の程度を獲得した。これは、discant自体の伝統の中での革新であった。 p120 Bukofzerは、ほとんどの作品で、大陸のレパートリーで知られている特定のカテゴリーの特徴であった特定のスタイルでそれらを識別することにより、Old Hall写本のすべての作品を分類した。 こうして、最初のグループは「conductus様式」作品(ミサ各章、聖母マリアのアンティフォン、賛歌、セクエンツィア)で構成され、2番目のグループは「 "caccia様」、3番目は“free-treble ”あるいは“ballade style" 、4番目はvoice grouping の対照によって特徴づけされる。あと2つのグループは、イソリズムミサとモテットを含んでいる。 Bukofzerは、最後の5つのグループは大陸の影響を示していたが、最初は "conductus様"作品は、スコアで記譜されているが、決定的な英国風を示している。 Ernst Apfelは、Old Hallの作品を4つのカテゴリーに分類した。 (1)conductus様ミサのフラグメントやアンティフォンで、cantus firmusを伴わないもの (2)conductus様ミサのフラグメントやアンティフォンで、cantus firmusを伴うもの (3)自由なミサのフラグメントで、cantus firmusを伴わないもの。カノンや模倣作品を含み、voice grouping の対照によって特徴づけされたものを含む (4)isorhythmicまたはisoperiodic motetsとテノールの長い音価を伴うMassの章 BukofzerとApfelの両者が "conductus様"と表現している作品は、伝統的にdiscantスタイルで書かれた特定のカテゴリーの音楽、conductusではなく、純粋なdiscant様式であると記することができる。 Bukofzerは意図的に、より記述的な“free-treble ” に賛成して狭義の“ballade style" を避け、同じ理由で "conductus様"という言葉を否定したことは間違いない。 オルガヌムにおいて確立され、15世紀にも普及していたdiscantの定義は、声部がリズム的に均一であるという感覚において、主にリズムの考察に基づいている。 興味深いことに、Tinctorisは彼のDiffinitorium Musicae(1476念以前)において、クラウズラのセクションの非常に正確なリズムの特徴において、それを定義している。"Discantus est cantus ex diversis vocibus et notis certi valoris editus" 「conductus」という用語の全体は、テキストのデクラマシオンによる同時的なリズムの動きを意味し、"conductus様式"の見出しのもとにグループ化されているほとんどの作品は、協和音関係が支配的な反行進行におけるリズム的に等価な声部の様式を示している。 Ernst Apfelは、声部間の四度のの使用に基づいて、discantおよび他の英国様式内の区別を行う。彼が "freie Diskantsatz"と呼んだものは、大陸のシャンソンに匹敵し、discantとテノールの間には四度は存在しない。"klangliche Satz"は、テノールとコントラテノールが一緒に「バス」を形成する大陸の4声部のモテットのように、コントラテノールがテノールより下にあるときでさえ、テノールを含む、上位声部の間に四度を持っている。 「klangliche-freie Diskantsatz」は、期待通り、2声部の交差であり、最低声部、テノールの上では、時折の四度がある。しかし、それらは通常は機能的に装飾的であり、おそらくシャンソン様式から来ている。 Apfelは、音声の機能に基づいて第4のカテゴリを仮定する。このグループでは、テノールが長い音符で分別されているのに対し、コントラテノールはdiscantとともにデュエットを作っているので、 "freie Diskantsatz"のテノールの役割を果たしている。様式の混合に関して、アッフェルは、シャンソンからミサ曲やモテットへの影響があったという考えを否定している。シャンソンにはcantus firmusがなく、それゆえcantus prius factusに基づいた聖なる作品とは無関係であったということを基礎にして。 しかし、それは、厳密に、大陸からの見方であり、ハリソンが指摘しているように、英国人は、大陸での実践では、通常はっきりと分かれていた作品のカテゴリーや技法を融合させる慣習があった。シャンソン+プレインソング、ポリフォニーミサ曲+イソリズム、イソリズムモテット+シャンソンなどのように。 大陸の慣習との比較の手段によって中世英国音楽を説明しようとする企ては、混乱を巻き起こすことは必然である。なぜなら、英国人は、形式や様式の取り扱いにおいて、個性的であることは、疑いないことであったから。 英語の音楽的振る舞いのすべての特質の根底には、discantの原則がある。それは14世紀中頃の英国における対位法書法の流行と、discant書法を特徴づけた協和音程への大きな好みの原因となっている。

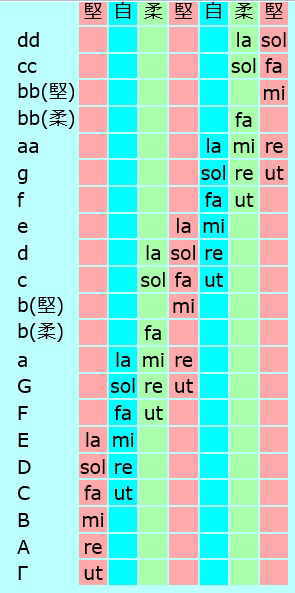

|