| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE

MUSIC2 |

| Old Hall

Manuscript 1. EDDITION (略) p38 OHのレパートリーは、より有名な英国の作曲家(パワーやダンスタブル)とほとんど接触していない「地方の」の英国楽派の産物と考えられている。 この見方はしかし、もはや無限定には認めることはできない。大陸の4つの(OHとの)concordancesは、すでに知られており、8つの他の写本が追加追加された。Fountainsフラグメント(LoF)からのものを含む完全な一致表は、現在、18の作品を含んでいる。

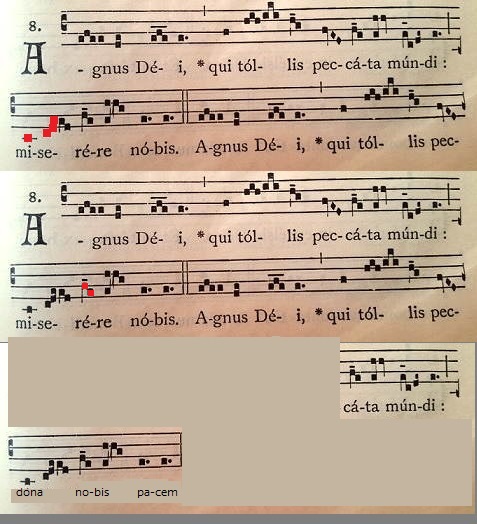

p40 疑いなく、concordancesでもっとも興味深いのは、OHのNo.30 のfragmentary Gloriaである。これは、Bologna,Liceo Musicale(BL)において、Zacarの名において、完全に保存されている。このイタリアの作曲家は、しばしばBL にはあらわれ、イタリアのtrecento音楽の最後の代表者である。 いずれにせよ、特殊なGloriaにおける、イタリアのars nova音楽の復活は、まったく間違いのないことである。BL において、コントラテノールは、トロープス化されたテキストGloria ,laus et honorとともに供与されている。それはOHには含まれていない。この作品の最初は、Ex.2で示される。  concordancesの重要性は、強い"イタリアの影響力”として様式分析の基礎としてのみこれまで示されてきた,イタリアのレパートリーと英国のレパートリーとの間の直接的な交流の唯一の明確な証拠である。この研究が完了した後でさえ、私たちの様式的な証拠を、思いがけなく進展した正確さで確認するconcordancesは発見された。 イタリアの影響を扱うsection 3のパラグラフは変更されていないが、新たな証拠を照らし出すことで、それらはいくらかより強調されている。 14世紀後半〜15世紀前半の英国の音楽が大陸にほとんど影響を与えなかったという証拠は、イタリアの作曲家Zacarのグロリア(第33番)を含むOHの11曲だけしか大陸の写本で見つかっていないという事実から来ている。(http://machikun.la.coocan.jp/medievalmusic14.htm) p41 BLとAoとともにその他のconcordancesは、OHの作品のかなり広い分布を証言している。 AoでのBytteringのGloriaの出現は、海外で知られている英国の作曲家たちのグループが、予想されているよりもより多いことを証明している。さらなるサプライズは、大英博物館のLansdowne MS 中の2つのOHのテノールの存在である。それは、計量音楽のフライリーフにあるSarum Gradualである。このテノールは作者不詳である。それらはモノフォニックなcantus fractiとして書かれている ソースは、特定の作品の作者に関して必ずしも一致しない。たとえば No.64。OHにおけるForestへの帰属は―英国ソースであるが―イタリアの写本、ModBにあるPolumierよりは信頼性が高いように見えるが、これはまた、様式上の考慮からも裏付けられる。なぜなら、ModB中のForestのその他のモテットはQualis est dilectus tuus と同様であり、Polumier Plummer (Plomer)による作品とは思えないからである。もしOHの帰属がQualis est dilectus tuusに関しても信頼できるのであれば、DunstableではなくForestが著者としてみなされなければならない。 興味深いことに、両方の場合において、作曲家の名前についての写本は1つであるが、彼の国籍に関してはそうではない。私たちはなぜOHの筆記者がAscendit Christusの筆写を終わらせなかったのかが分からないが、その断片的な状態は必ずしも帰属の信頼性を切ってしまうわけではない。 この作品Ascendit Christus のテノールは、アンティフォンAlma redemptorisに基づいている。これは、Virgo priusでぶっきらぼうに終わる。Trent Codices の "Anglicanus"による作者不詳のクレドは、同じような方法で、同じ声部で、同じアンティフォンを採用している。さらに目立つのは、それが、正確に同じところで、グレゴリオ聖歌のメロディを終わらすことである。 これらの類似点は、CredoとAscendit Christusの共通の作者の存在を示唆しているが、その作者がForestなのかDunstableかを判断するのに役立つことはない。 これらの問題の最後の手段である様式分析は、英国楽派の一般的な特徴から 、個人をはっきりと特定するのに十分な信頼性の高いツールを私たちに提供するものではない。しかし、Ascendit ChristusとQualis est dilectusは共に、非常に緩やかで風通しの良さを持っており、両者ともに、精巧にスパンしたメロディの連続で終止する。それは、Dunstableの典型ではない。したがって、単に様式的な根拠によれば、Forestは、Credoと同様に、2つのモテットの作曲家でもある、ということになる。 (略) p45 2. CANTUS-FIRMUS TREATMENT OHレパートリーのすべての面を扱うことは不可能であるため。 我々はここでは2つの顕著ものだけを考えてみよう:cantus firmusの取扱いと、イソリズムミサを特に重視するミサ曲の異なった様式である。 OHの作品におけるプレインソングの取扱いは、音楽的かつ歴史的に非常に興味深いものである。 Dom Anselm Hughesは、この疑問に、Vol. IIIの SanctusとAgnus Deiの設定を扱う。祝祭日と通常日のチャントによると、彼が提出する比較表は、明らかに、問題の作品がグループ化されていることを示している。さらに彼は、プレインソングが、複数の声部で提示される移調と旋律の精緻化に関して、時折、大きな自由をもって扱われることを認めている。後者の実際は、cantus-firmusの取り扱いの孤立した例ではない。 p46 オールドホールMSは、実際には、プレインソングが、特定の声部から別の声部に連続して移っているかなりの数の作品を含む最初の大きなソースである。この”migrant”なcantus-firmusは、cantus-firmusの取り扱いにおいて、別個のタイプを示している。それはまだ完全に調査されておらず、その歴史的重要性が認識されていない。いくつかの14世紀の資料に見られるその初期の例は、それが英国起源であることを意味している、という主張には、傾聴すべきものがある。。 英語の「六度コード様式」には、音楽の調性的な概念が内在している。このような均一な様式では、migrant cantus firmusの発想が始まる可能性がある。なぜなら、声部はもはや、重畳されたパート(の横の流れ)として見られるのではなく、全体的に(縦に)統一されるからである。 migrant cantus firmusを採用することで、伝統的な中世のテクニックである重畳された声部を連続して作曲することがその終わりに近づいていることと、同時進行的に発想・作曲されたパートに変わり始めたという事実の間違いのない証拠が得られる。 その結果、チャントはもはや、不変的な単一の声部に縛られず、その旋律的な構成は、全体の設定に波及する可能性が出てきた。 現在までに入手可能な証拠によると、migrant cantus firmusが英国に由来することはほとんど疑いがない。 このテクニックの成果とその大陸への最終的な広がりについての研究は、フランドルの作曲家LiebertのKyrieが証明したように、貴重な結果をもたらすだろう。 15世紀を通じてmigrant cantus firmusは、英国の音楽において、人気があったと言ってよい。我々はそれを、Oxford、Bodleian MS Selden B 26中の、そして、やや後期のPepys MS(Cambridge、M agdalen College、M S 1236)のいくつかの作品において見出す。 編纂されたOld Hall MSが完成した時点で、Plainsongがはっきりと追跡できるすべての作品の付加表から集められて、migrant cantus firmusが確立された。現れる声部は、その都度表示される。 いくつかの項目では、plainsongの識別があまりにも疑わしいので、ここに含めることはできていない。リストはミサ曲とアンティフォンに分けられるが、写本の順序も考慮されている。   いくつかの作品において、声部のひとつが時に、2つに分けられることがある。そのうちのひとつは赤色で記譜されている。No.4のGloriaはそのケースである。ここでは、編纂者は、中声部におけるこうした分割を示すことに失敗している。彼は、中声部での補完的な記譜のみを筆写し、黒音符はそうしていない。黒音符が主声部を示していることは、それがプレインソングを使っていることで、明らかである。しかし、プレインソングのカデンツとしての困難さは、赤い音符がc’と読めるのに対して、それがdに当たっていることにある。それは正しくは、Ex.7にあるように、d’と読むべきなのである。このカデンツの結果はあまり普通ではないけれど。 p49   上記の精査は、gymelの影響が、cantus firmusを持つ作品において優勢であることを示している。中声部の借用されたメロディーの多くは、その基本的な設定の構造がgymelであることを意味している。チャントを示す声部は、通常、まず先に書かれ、次にテノールをサポートし、最後にtrebleとなる。2つの上声部の間でしばしば起こる平行五度は、こうした設定における、付属的機能となり、逆に、2つの下声部はしばしば、その構造的機能を示す六度→オクターブ的カデンツとなる。それゆえに、OHのレパートリーは、英国のポリフォニーにおいて、gymelの重要な地位を強調している。 gymelの影響がない作品においては、migrant cantus firmusは、その他のタイプよりもより頻繁に起こる。ごくわずかな作品においてのみ、プレインソングはすべての声部に影響を与え、いつにおいても、それらは(声部ごとに順番にではなく)同時に作曲された。多くの場合、プレインソングは、2声部のみ、通常はmiddleとテノールに限定されている。テノールにもtrebleにもチャントを伴う作品は、もっとも少ないことは興味深い。 正反対なことが、English discant や fauxbourdonの即興的演奏にて、期待される。English discant の希少さは特に注目すべきである。なぜなら、それを扱う多くの論文は、15世紀初期の、OHの時代に由来しているからである。しかし、OHの作品は、「完成された作品」の例であり、プレインソングの即興的な多声化は、書かれることなく演奏された。 一方、fauxbourdonの希少性は、写本が、fauxbourdonが大陸において流行する以前から書かれていたという事実によって説明される。 我々は、fauxbourdonの到来が影響した作品のテクニックにおける基本的な変化がどのようであったかを知り、OHを、英国の資料についての我々の知識への最新の添加であるMeaux Abbey Manuscript (Br. Mus. MS Egerton 3307)と比較する必要がある。 P50 OHの作品は、多彩なやり方でチャントを取り扱っている。もっともレトロスペクティブな設定は、conductus様式でのスコア形式で書かれたものである。特に、SanctusとAgnusの作品において。これらはクワイヤーブックのやり方で記譜され、conductus様式の背景をしめしている。たとえば、Leonelの4声のSanctus (III,76 )のように。 SanctusとAgnusのconductus設定は、単にチャントの単純な“harmonizations"にすぎないことがしばしばである。そしてチャントは何らメロディ的装飾を受けていない。記譜は機械的にすべてbrevesであり、自由に作曲された声部の生き生きとしたリズムの作品((e.g.,Nos. 122,123,126a, 128)とは対照的である。 LambeのSanctus (No. 93)といくつかのほかの作品は、そのオリジナルな連結符がポリフォニー設定で保持されたプレインソングに近似している。 借用したプレインソングを持つ作品の大多数はconductus様式であるが、そこには、世俗歌をtrebeleに置いてcantus firmusを扱った例がごく少数がある。最高声部における形象メロディを伴う関心は、作曲家たちを、チャントをtrebleへ置くようにいざなう。それは、Nos. 112,115, 116で見られる。期待通り、この様式には、cantus firmuのメロディ装飾に関して、もっとも大きな自由度が見られる。 一方、ExcetreによるGloria (No.17)はこのグループに属しているが、少ない色彩と古風な様式において、注目すべきである。Van den Borrenがすでにこの作品においてこのことを指摘しているが、しかし彼は、trebleがチャントからの借用であることを見逃している。彼がメロディの変化として分析したものは、実際には、プレインソングそのものである。このプレインソングは、その他のすべてのOH作品のように、ローマ典礼よりもSarum典礼に固執しているとは言えそうもない。 p51 Gloriaのような多くの繰り返し句を持つメロディは、リズム変化とともに何度も異なった和声がつく。プレインソングが繰り返し音符で終止すると、そこでは、通常にはない6-4和音のカデンツを見出す。たとえば、LeonelのアンティフォンやCredo No. 53である。 多くの設定において、cantus firmusは、四度ないし五度移調されて出現する。二度(LeonelのSanctus(III. 36))のことや三度のこともある。こうした移調は、厳密に、作品を通して維持される。だがさらに注目すべきことは、プレインソングが異なったintervalで移調されているケースである。すなわち、Nos. 47(No.50 fol. 38v, Vol. I p. 157 Nesciens mater virgo (Byttering),59(No.62W.Tipps Credo(fol. 50-51v)) . 91(No.95(Fo.81) W.Tippsスコア形式 p4)である。これらが移調を容易にしたり促進さえしたmigrant cantus firmusを持つ作品であることは偶然とは思えない。migrant cantus firmusが様々な声部に分散された原則は、明らかに柔軟であり、所与の旋律の範囲に必ずしも依存しないことは、明らかであった。 例えば、LeonelのAgnus(III,128)では、プレインソングの低い音のみがテノールに 移り、ここでは音域がmigrantの決定因子となっていると思われる。 しかしながらこれは、変化する転調を伴う作品には当てはまらない。 こうした変化を伴わない他の作品は、migrant cantus firmusが純粋に音楽的原則に従うことを証明する。 作者不詳のAgnus(No。124、III、113)では、miserereという言葉での同様の低い音符において、最初はテノールで、次には中間声部と最低声部において同調している。 明らかに音符の分布は、この場合の音域とは無関係である。  赤字はテノールにmigrantしている部分 cantus firmusの装飾が施された多数の作品は、一般的に,cantus firmiの使用に関するいくつかの結論を引き出し、この主題についてさまざまな理論を議論することを可能にする。 私たちはここで最初にOHの音楽に直接関係しているので、Dom Anselm Hughesの記事を述べるべきである。 彼は試みに、cantus firmusを持たないRoy Henryの作品は、もともと装飾されたプレインソング上に書かれ、後の筆記者による”第2版”において、このプレインソングの声部は、自由に作曲されたものと置き換わっていたことを示唆している。 Hughesは、このことをむしろこじつけ的想定としている。なぜなら彼は、プレインソングが、追加または代替パートとして、Roy HenryのGloriaとSanctusに適合すると信じていたからである。それが挿入された音符と休符によって適切に「配置される」という条件で。この方法は、あまりにも投機的で、任意の明確な結論を保証するために恣意的であり、また、それが検証に役立たないほど曖昧である。 いずれにせよ、この方法は疑問であることは明らかである。なぜなら、それは、OHのほぼすべてのミサ作品に対して、無関係な多くのプレインソングを結びつけようとするからである。 cantus-firmusの取り扱いについての考え方は、FickerとHandschinによって幾分違っていた。彼らは、チャントが、トゥルネー・ミサやCoussemaker fragment中のGloriaのトロープスであるStiritus et almeの英語設定、マショーのミサ曲のクレド、そしてその他の大陸や英国の作品において、上声部で自由にパラフレーズされていることを示しそうとした。 彼らの主張は一般的に受け入れられていない。そして、我々の持つcantus-firmusに対する知識が増えると、彼らの主張はより疑問符が付くことになる。 作者は、カデンツにおける重要な音符と単なる装飾音符の相違を無視し、必要に応じて転調を仮定して、孤立した音符を描くことによって、作曲された声部とプレインソングの間のある種の旋律対応を構築することができた。 必要な場合は別の声部を書くことによって、時には逆行カノンの動きを仮定することによって。 ここでもやはり、そのような「証拠」の方法自体は疑わしい。ある種の旋法とメロディー書法の制限を考えると、単に同じ旋法のプレインソングからほとんどのメロディーが派生する。プレインチャントからの英国国歌 God Save the Kingの表面的な”派生”は、おそらく、もっとも愚かな例のようなものである。 The compositions of OH and, incidentally,of the Apt MS also,give an entirely different picture of what real cantus-firmus treatment looked like,and even when they depart from the plainsong with freely inserted melismas the connection between figured elaboration and its model is never as tenuous as it is in the above.mentioned examples. The settings with migrant cantus firmus especial1y,in which the danger of being carried away by vague analogies is always very close at hand,bear witness that the composers,although they transposed the plainsong to different intervals within the same composition,respected its structure sufficiently so as not to obliterate its cadences and essential notes. OHの作品、また偶然にもアプト写本からの作品は、実際のcantus-firmusの取り扱いの様子とは全く違ったものになっている。それらが自由に挿入されたメリスマを伴うプレインソングとは別であってさえ、形象的精緻とそのモデルの間の関係は、決して薄いものではない。migrant cantus firmusを伴う設定は、曖昧な類推によって捨てられる危険性が常に非常に高いために、常に手近にあり、作曲家たちが、同じ作品中で、プレインソングを異なるintervalsに転調したにもかかわらず、その構造を十分に尊重している。 そのカデンツや重要な音符を抹消しないようにして。 新たな証拠が、主張されたcantus firmi が想像力の単なる象徴ではないことを証明するまでは、Tournai Massのような作品は自由に作曲されたものとみなし、実際には従わない作曲の原則を彼らに読ませたいという欲求を抑制しなければならない。 |