| MEDIEVAL MUSIC

��W�� |

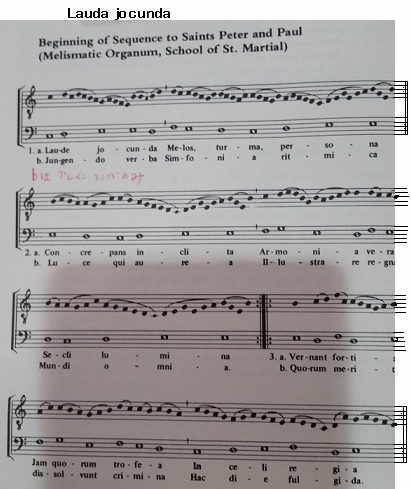

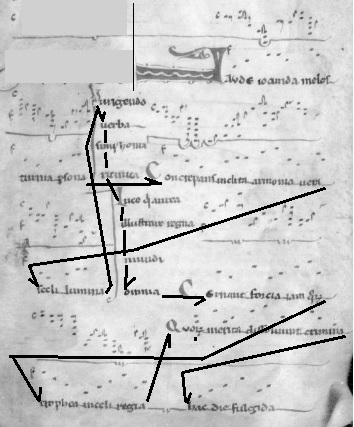

| ��173(143) �b�g�`�o�s�d�q �[ TheRise of Polyphony THEORETICAL DESCRIPTIONS AND EXAMPLES OF EARLY POLYPHONY �|���t�H�j�[�̓v���C���`�����g�̏�����Ȃ����t�Ƃ��Ďn�܂����B����䂦�ɁA���̔��W�̍ŏ����̒i�K��m�邽�߂ɂ́A��X�́A���_�I�_���ɗ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���͔̏��ȍ������B �i�����j �@���a�I���a�̊T�O�͂����炩�ɁA���A�E�O�X�e�B�k�X�ƃ{�G�e�B�E�X�ɑ��Ēm���Ă����B���҂͒P���ȒP���̈ȏ�̂��̂Ɋւ��āA���y���Ă���B��������X��organum�̖��O����ʂ��邱�Ƃ��ł���part singing�̋L�q�����o���̂́A�X���I�㔼�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł���B �i�㗪�j PARALLEL ORGANUM Musica Enchiriadis�ɂ��Aorganum�̈قȂ����^�C�v�́A�����̊�{���O�̓K�p����R�����Ă���B����́A���Ƃ��Ƒ��݂��Ă����v���C���`�����g�́A�I�N�^�[�u�A�ܓx�A�l�x�̉����̕��s�i�s�̕����ł���B�v���C���`�����g��vox principalis�ƌĂꂽ�B���ꂪ���̐����ɂ���ē�d�ɂȂ�ƁA�����vox organalis�ƌĂ�A�����simple organum�ƂȂ�B����ɂЂƂ��邢�͂Q�������I�N�^�[�u�œ�d�ɂȂ�ƁAcomposite organum�����B���s�i�s�������ɕۂ����ꍇ�A�ߑ�̍�Ƃ͂����strict ���邢��parallel organum�Ə̂��Ă���B���s�i�s���ꎞ�I�ɕ��������ƁA�ʏ킻��̓t���[�Y�̍ŏ��܂��͍Ō�ł��邪�A���̃I���K�k�������ƌ������͓��ɒ�����Ȃ��B�����Ƃ����͂����free organum�ƌĂԂ��A���̐l�����́Aparallel organum�̈���Ƃ���������������BMusica Enchiriadis�͌ŗL�̖��O�������Ă���A�����modified parallel organum�ƂȂ��Ă���B�P�P���I�̎��R�ȃI���K�k���Ƃ̍���������邽�߂ɁA�����ł͂��̖��O���̗p�������B �@Scholia enchiriadis�̂����鉹�y��́A�������я��̒莮��p���Atonus peregrinus�̕ό`�ł���BScholia enchiriadis�̓I�N�^�[�u�㉺��organum����n�܂�i��W�|�Pa�j�B����́A�u�Ȃ��Ȃ�A���͂�����Ƃ��A���I�[�v���Ȃ̂ŁAgreatest���邢��first�ƌĂ��v�B  ��W�|�Pa ���ɗ���̂��ܓx����organum�ł���B�i��W�|�P���j�B  ��W�|�P�� ���܂��܂ȃI�N�^�[�u�̓�d���͂��̂Q���\����composite organum�i��W�|�P���j�ւƓ����B��Q�C�R�̃^�C�v�i�����̐^���A�E�j�ɂ����ẮA���Ƃ��Ƃ�vox organalis�͏ȗ�����ĂȂ��Ȃ�Avox principalis���ʼn������ƂȂ��Ă���B  ��W�|�P�� �@�قȂ����Ⴊ�g���Ă��邪�AMusica Enchiriadis��organum���I�N�^�[�u��ܓx�ŋL�q���邱�Ƃœ��ӂ��Ă���B���ꂪ�l�x��organum�ɂȂ鎞�͂������A���������ӌ��͑��l�ɂȂ�BMusica Enchiriadis�́A�`�����g�̎l�x����strict parallel motion�̗�������Ă���B�����āA�����݂͌��ɓ��ӂ��Ȃ��狿���Ă���A�ƌ����Ă���B�i��W�|�Qa)  ��W�|�Qa �@��ɁA���҂́A�l�x�͂�����organum�ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��A�ƌ����Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�����Α��l�x�i�O�S���j������Ă��邩��ł���B���̓��ӂ�����������������邽�߂ɁA�̎��vox organalis��ύX���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Έ��p�����Rex Caeli�ɂ����Ď�����Ă���悤�ɁB�i��W�|�Q���j�B  ��W�|�Q�� Scholia enchiriadis�́A�l�x��strict arallel organum�͌����ĉ\�ł͂Ȃ��A�Ƃ��Ă���B�Ȃ��Ȃ�Avox organalis�́A�h���̋��a�����ɂ�����ꍇ�Ɠ��l�ɁA��ΓI��vox principalis�Ƃ͓��ӂł��Ȃ��h����ł���BRex Caeli�̗�ƈقȂ�AScholia enchiriadis����modified parallel organum�́A���S�l�x�Ŏn�܂邪�A���я��莮�̍Ō�Ŕ��s�ɂ���ă��j�]���ɓ��B����B�i��W�|�Q���j�B  ��W�|�Q�� �ܓx�̕��sorganum�ɂ����Ă̂悤�ɁA�A��d�I�N�^�[�u�́Amodified parallel organum�̕����`�����Y������B����͓��ɁA ���Ⴂvox organalis���ēx�ȗ����ꂽ��A�v���C���`�����g�������Ƃ��Ⴂ�����ɂȂ�Ƃ������ꍇ�ɂ����ē������V���������≹���̐i�s�̂��߂ɋ����[���B�i��W�|�Q���j�B  ��W�|�Q�� �@�z�肳���l�x�̕��sorganum�̕ύX�̕K�v���́AMusica Enchiriadis�ɓ��ٓI�ȉ��K�̎g�p���猻���B���̉��K�́A�i��W�|�R�j�Ɏ������悤�ȗ��ꂽ�e�g���R�[�h�̔C�ӂō�דI�ȃA�����W����Ȃ��Ă���B  ���ܓx�͊܂܂�Ă��Ȃ����A���K�͖��炩�ɁA�ܓx�̒P���� or��anum�ɓK������悤�ɂȂ��Ă���B����������͑��̉��ɑ��Ă���p���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����͎O�S�����l�A�����x���Y������i�ԃJ�M���ʁj����ł���B���҂̓I�N�^�[�u��organum�╡���`���ɂ����邱�̖������A�����Ă����炭�͕s���ӂł����āA���̗�̂������ɎO�S�����c���Ă���i�W�|�Qa�A���́��}�[�N�j�B�������̏ꍇ�A���K�̍�א��́A�O�S���̊����Ƃ��Ă�modified parallel organum��������Ă���BMusica Enchiriadis�́A�Q�̋�ʂ��ꂽ���H�ɂ����鋤�ʂ̌����������悤�Ǝ��݂邱�Ƃɂ���āA���Ȃ荬���������Ă���\��������B �@���s���x���̂����Ƃ́A�M���V���l�̊Ԃł͂悭�m���Ă����B�����͂����magadizing�ƌĂ�ł����B����������͎��R�Ȍ��ۂł���Aorganum �ً̋}���ɂ����ăM���V���l�̉e�����l����K�v�͂Ȃ��ł��낤�B�t�N�o���g��De harmonica�́A�j���Ə��N���݂��ɖ��ӎ��Ɍ�����organum���I�N�^�[�u�ʼn̂����Ƃ��������Ă���B�l�x��ܓx�̕��s�i�s�́A���ӎ��I�w�͂�v���邪�A�e�m�[���ƃo�X�̑啔���̉��K�ȉ���́A�����悻�ܓx����Ă���Ƃ������Ƃ��o���Ă����A���������ߒ��͑債�Ċ�ɂ͌����Ȃ��B������organum�́A�P���ł��낤�������ł��낤���A�����ď��������K�v�͂Ȃ��A�O�S���̖��́A���t�҂ɂ͏オ���Ă��Ȃ��B���ꂼ��̉̎�͔ނ̍ŏ��̉��������߁A���Ƃ��Ƃ̃����f�B�̉������ēx��肠���A�S�̂Ƃ��Ă����Ƃ��K�x�ȉ����Ń��j�]���ʼn̂��悤�ɂȂ�B�O�S���̊����͂����A�ނ̎���̑������t�����������h�L��������h���悤�Ƃ��闝�_�Ƃ݂̂ɊS��������Ă����ɉ߂��Ȃ��B �@��������modified parallel organum�̐����͂���ɋ^�₪�N����A��X�͂ǂ������̋N�������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̃\�[�X�͂����炭�́Aheterophony�Ɏ������B����̓M���V����I���G���^���⏉�����y���҂ɋ��ʂȂ��̂Ƃ��Ēm���Ă���Bheterophony�́A�h�قȂ������h�Ƃ����Ӗ��ł��邪�A�Q�l�ȏ�̐l�������ɓ��������f�B���̂����ƂŐ�����B�����炭�͋��R�Ɉ����N������Aheterophony�̈قȂ��������I�����́A�\���ɕ����I�ł��邱�Ƃ��ؖ����A�����������s�͑����̓��m�̉��y�̃A���T���u���̊�b�ƂȂ��Ă����Bheterophony���������j�]�����邢�̓I�N�^�[�u�ȏ�̉����Ŋ�{�I�ȃ����f�B���d�����Ă������߁A���̎��݂́A���sorganum�̕ω����K��������X���������Ȃ����Ƃ��������B��������X�́AMusica Enchiriadis���菇���傰���Ȃ��̂Ƃ��Ď������Ƃɋ^��������A�I���W�i���ȃ`�����g�̒O���ȕϑt�Ƃ������ʂƂȂ�B �@organum�̋N�������ł���A�܂�Musica Enchiriadis�������ɂ��̎���̎��ۂf���Ă��邩�ǂ����͂Ƃ������A���m�̃|���t�H�j�[�̋L�^���ꂽ���j���n�܂��Ă���B���炩�ɁA�����f�B�̌����ɕ��s�ȏd���́A���̌�̔��W���h������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���̎�Ȃ�v���́A���a�����Ƃ��Ă̊��S���a�����̋����Ɏ������点�邱�Ƃɂ������Bmodified parallel organum�͕ʂ̉������̂ł���B�Ȃ��Ȃ炻��́A�^�̃|���t�H�j�[�ւ̕����̍ŏ��̃X�e�b�v���\������菇����������ł���B�����ȕ��s�͎s������є��s�ŕω����Ă���B�������d�v�Ȃ̂́A���S���a�����ȊO�̉����̏o���ł���B���Ƃ��A�P��organum�ɂ������x�A�O�x��A�����`���̘Z�x�A���x�ł���B���^�̃����f�B���A�V�����A�قȂ��������f�B�Ƒg�ݍ��킳��邱�Ƃɂ���č��߂���Ƃ����T�O�́A�܂��\���c������Ă��Ȃ������B�������A���̊T�O���������꓾���e�N�j�J���ȈӖ������́A���łɁAmodified parallel organum�̎�ɂ������B THE MICROLOGUS OF GUIDO D'AREZZO Musica Enchiriadis��Aorganum���L�q����Ă���Guido d'Arezzo��Micrologus�������܂ŁA�P���I�ȏオ�o�߂����B�ނ�strict parallelism�����݂������Ă������Ƃ͒m���Ă�����,modified parallel organum�ɓ�������S�������Ă����B���̌`�����ɂ����āAGuido�͌ܓx�ƒZ�O�x��ے肵���B�䂦�ɁA�g���鉹���̓��j�]���̑��͎l�x�A���Z�O�x�A����x�Ɍ�����悤�ɂȂ����B�����̂����ŁA�l�x�͂����Ƃ����������N�Ɉʒu���Ă���B�Z�O�x�͂����Ƃ��Ⴂ�n�ʂł������BGuido�́Aoccursus����ʂɈ����Ă����B����́A��̍Ō�Ń��j�]���ƂȂ����B�ނ́A���j�]���֎��ʂ��锽�s�ɂ��O�x�i�s�́A���O�x�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��A�s�ɂ�郆�j�]���ւ̃v���Z�X���܂�����x�łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��Ă���B���������S�͂����炭�A�v���C���`�����g�ɂ����锼���J�f���c�̊����f���Ă���B�������A�����́A���y�Ƃ����������̎��Ǝs�A���s�̌��ʂɋC�Â��悤�ɂȂ������Ƃ��������Ă���B �@Guido�ɂ���ċ��e���ꂽ���锭���́A�����̌����ł������B�i��W�|�T���j�B�ނ�vox organalis�̂ЂƂ̉����ɑ���vox principalis�ɂ����ĂP�̉����ȏ�����e���邱�Ƃ��܂��A��ʓI��ԂƂȂ����BGuido�̉��y��́A��Ɍ�����note- against-note�ݒ�����Ă���悤�Ɍ�����Borganum�̐����͎��X�Avox principalis���Ō�̃��j�]���ɓ��B����O�ɂ��̍ŏI�����B���A���̉����J��Ԃ�����ۂ����肷�邱�Ƃ�����i��W�|�Ta,b,c�Q�Ɓj�B  �@Guido�̋L�q����́Aorganum��100�N�ȏ�A�قƂ�ǐi�������Ă��Ȃ������悤�Ɏv����B���̈�ۂ͔ނ̉��y�Ⴉ��͖������Ă���B�l�x�̏��Ȃ��́A���̉����̑�z�����AGuido�������ɐM���������قǂɂ̓N���A�J�b�g�ł͂Ȃ����Ƃ��������Ă���B��蒍�ڂ��ׂ��́Avox organalis�ɂ�����h���[���̗ނւ̐e�a���ɂ����āA���s�i�s�������X�������邱�Ƃł���B���̌X���͏㕈��W�|�T���ɂ����Č����ł���B�T���āAGuido�̐����́A�����ɁA11���I�O����modified parallel organum�̂��܂��܂ŖL���Ȏ��H�ւ̐��_�������Ă����B �e�q�d�d�@�n�q�f�`�m�t�l�@ 11���I�̌㔼�A���B�̊����͉��������B�����āA1100�N���܂łɂ́A���m���y�̘A���������j������Â��Ă����V�����\����i�̂��߂̎�i�ɑ���₦�ԂȂ��T���́A�ٽ��ݸޏ�Ԃł������B���I�̈̑�ȋƐт́AGuido d'Arezzo��Micrologus�����łɗ\�����Ă������s�i�s�̗}�����痣��邱�Ƃł������B���̌��ʂ́A�V������ނ̃|���t�H�j�[�ł������B�����free organum�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɏ̂���Ă���B �@1100�N���ɁA���̊v���I���W�̂����炩�ȉ��`������̘_�������\���ꂽ�B�ŏ��̂��̂́AJohn Cotto���i���邢�́AJohn of Afflighem)�ɂ����̂ł���B�ނ͖��炩�ɁAorganum�������͈ʒu�Â��Ă��Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A�ނ͔ނ�De Musica�ł͂킸���ɂP�݂͂̂��g���A�u�Ȍ��ȁv�����������B�u���߂̂��߂Ɂv�܂܂ꂽ�P���ŊȒP�ȗ�ƂƂ��ɐ������Ă���B�������A����炪�Ȍ��ł��邪���߂ɁAJohn�̋L�q�Ɨ�́A �t�����ꂽvox organalis�Ƃ͓Ɨ����������f�B�ɑ��ĂƂ�ꂽ�傫�ȕ��݂ƂȂ����B �@organum�����܂��܂Ȃ����Ŏ��H����邱�Ƃ����e���AJohn�́A�����Ƃ��ȒP�ŗ�����������̂͐����Ԃ̔��s���܂�ł���Ɛ錾���Ă���B�`�����g�͈̔͂Ɉˑ����āAvox organalis�́A�ivox principalis�ɑ��āj���̋���A���j�]�����l�A�I�N�^�[�u�㉺�ŏI�~����B������John�́A���j�]���ւ̐e�a���ƂƂ��ɁA�����̃J�f���c��alternatives��E�߂Ă���B���s�ւ̏W���ȏ�ɁA���������V�����J�f���c�̉\���́A����炪�܂ގ��R�Ȍ����ƂƂ��ɁAorganum�̍�ȉƂ����ɐV�������\�[�X���J���Ă���B���̒Z�����ԂɁAJohn�̗�͂��������V�������\�[�X�ɂ��Ă͐����������łȂ��A�L�p�ȉ����ɂ��Ă̖L�x�ȃ{�L���u�����[�����������Ă���i��W�|�U�j�B  �ܓx�́AGuido�ɂ���Ĕr�����ꂽ���A���������B��x�A�O�x�͈ȑO�ǂ���g���Ă���B���x������������Ă���B�����̐i���ɂ�������炸�Aorganum�Ɋւ���John�̘_�c�̂����Ƃ��d�v�Ȋϓ_�́A�I��v�f�����̑n���ɏo��������m�Ȏ����ł���B���܂��܂�alternatives�̗L�p���ƂƂ��ɁA��Ȃ͑n���I�ȍs���ƂȂ�A�|���t�H�j�[�͉��y�|�p�̐V�����`���ƂȂ����B �@�I���̗v�f�͍�ҕs����Ad organum faciendum�Ƃ������̘_���ɂ����āA��薾�炩�ł���Bmovement�̕����⋦�a�����̕ω��̗��҂Ɋւ��ĐV�����l�����ꂽ���R�́A����vox principalis�ɑ��ĈقȂ��������f�B����邱�Ƃ����e�����B�����̐i���́A�_���ƂƂ��ɉ��y�̐����ł͎����ł���A�����ʁX�̓�̗Ⴊ�A��8�|7�ɋ������Ă���B  �@������Ad organum faciendum��John Cotto����De Musica�͂ǂ�����Avox principalis�ɂ�����ЂƂ̉����ɑ��āAvox organalis�ɂQ�`�R�̉��������邱�Ƃ����e����Ă���悤�Ɍ�����B���̊v�V�́A���y��ɂ͋L�^����Ă��Ȃ����A���̌��ʂ̍l�@�́Aorganum�̎��H��̃\�[�X�ɂ����ẮA�҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������̂����ōŏ��̉�Ǘ�́A�Q�̘_���ɂ����鎩�Rorganum�Ƃ��Ĕ��W�����̂Ƃقړ��������\���Ă��邪�A������note-against-note�l������̗��E�܂ł́A���������͂Ȃ��i�G���̎����́A�ق�12���I���ł���j�B �@organum�̌�̎���̋L�q�́A12���I���ɏ����ꂽ���̂Ɍ����}���ȗl���̕ω�������X���ɂ���B���̑���A�_���͑����̂��߂̏��S�҂ɑ���w��{�Ƃ��č��ꂽ�悤�Ɏv����B�����Ă����͋^���Ȃ��A�������t�҂̐��I�ȉ��t�ɂ��āA�\���ȉ��`���Ă��Ȃ��B�����������͉�X�ɁA�����͍�Ȃ��ꂽorganum�̏o���ƂƂ��ɒ��~���ꂽ�Ǝv�킹��B�����I�ȃ|���t�H�j�[�̓`���́A����ɐ����I���������B�����A���̉e���͋L�q���ꂽ���y���ɂ������邪�A����Ɋւ����X�̕n��Ȓm���́A��Ƃ��āA���_�I�\�[�X����R���������Ă���B�����ɂ����ẮA�����́A���Ȃ葽���̕��s�i�s�ƂƂ��ɁAnote-against-note�I�|���t�H�j�[�̑����̖����c���Ă���悤�Ɍ�����B�������A������x�́A��z�������t�҂������A���������m�蓾�Ȃ����������P���ȍ\���������ł��낤�B����A����͎�ɁA��X�������̃|���t�H�j�[�̔��W�̌p���ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ȃ��ꂽ���y�̂����ō��Ɏc����Ă���R���N�V�������ɁA���邱�Ƃł���B ORGANUM IN PRATICAL SOURCES ���_�Ƃ�����������̎������L�q�������m���ɂ͏�ɋ^���̖ڂł���˂Ȃ�Ȃ����A��X�́A�ʖ{����organum�̍ŏ��̏o�������H�I���p�̂��߂Ɋ�Ă�ꂽ���Ƃ����S���Ċ��}����B�L���@�̕s�\�����ɂ�������炸�A��X�͂��܂�Aorganum���ǂ̂悤�Ɏ������ꂽ�̂��ɂ��Ă̂��N���A�ȍl���邱�Ƃ��ł���B�����ĉ�X�́A�ߓx�ɒP�������ꂽ���_�I�L�q�����₭���z����l���I���W�ɏ]�����Ƃ��ł���B THE WINCHESTER TROPERS organum�̍ŏ��̎��H�I�R���N�V�����́AWinchester Tropers�Ƃ��Ēm����A�Q�̉p��̎ʖ{�̂����̌�҂ɑ��݂���B�Q�̂����̍ŏ��̕��i���悻980�N���j�́A���łɁA���y�ƂƂ��ɂ���C�[�X�^�[�̂��߂�Quem quaeritis�ihttp://machikun.la.coocan.jp/medievalmusic27.htm�Q�Ɓj�̂����Ƃ��Â��ł̃\�[�X�Ƃ��Ă��Ȃ��݂ł���BWinchester Tropers�̌�̂ق��́A11���I�̍ŏ��̉���ł��邪�A150�ȏ��organa���܂�ł���B���Ȃ킿�A�t�����ꂽvox organalis���`�����g�ł���Borgana�ƃC�[�X�^�[���̑o�����A���Ƃ��Ƃ̓g���[�v�X��Z�N�G���c�B�A����ł���R���N�V�����Ɍ����邱�Ƃ́A�قȂ����`���ɂ悤�Ɍ�����w��ɁA�ړI�̓��ꂪ���邱�Ƃ𖾂炩�Ɏ����Ă���BWinchester Tropers�͂܂��A�|���t�H�j�[���܂ށA�T��I�����������[���b�p���ɍL�����Ă������Ƃ̐v�����ւ̏،��Ƃ��Ȃ��Ă���B�����������e���́A�p��̍�i�����ނ���A�t�����X��̏@���I���S�A�����炭�̓����[���J�̃��p�[�g���[�������B �@��Q��Winchester Tropers�́A ����炪�|���t�H�j�[�I�ȑ��������������`�����g�̑���ɁA����玩�g�ɂ��Z�N�V�������ɕt�����ꂽvox organalis�̋����[���z�u���������ŏ��̉����ł���B���̎ʖ{�̉�ǂ͍���ł��邪�A��̃\�[�X�ɂ��o������`�����g�̃����f�B�[�����͂�萳�m�ȋL���@������Ă���B����鐳�m��vox organalis�̕M�҂͓����������Ƃł���Borganum�̊�{�I�X�^�C���́Anote-against-note�|���t�H�j�[�ł���B���s�i�s���x�z�I�ł͂��邪�A���j�]���ւƓ���������s�̓J�f���c��Ɍ��肳��Ă��Ȃ��B�����Ώo�����锽�s�̓����́Avox organalis�̃����f�B�̓Ɨ��Ɍ������A�b��I�X�e�b�v���}�[�N���Ă���B���������l���I���m�������d�v�Ȃ̂́A���̂�p�[�g���[�̑����Ɛ����ł���B�R���N�V�����̂ق�1�^�R��Alleluias�ݒ�ł���A����ɂP�^�R�͐������ۂ�responsorial(�����^���́j�ł���B�c��̂P�^�R�͂�������introit�̃g���[�v�X�A�P�Q��Kyries,�W��Glorias�i�������̓g���[�v�X������Ă���j�A�V�̃Z�N�G���c�B�A�A�P�X��Tracts�ł���Bresponsorial(�����^���́j�₻�̑��̃����X�}�I�`�����g�ւ̏W���͓��ɏd�v�ł���B�Ȃ��Ȃ�A����́A12���I����`13���I�����̃p���̍�ȉƂ̎傽��S��\�����邩��ł���B �@Winchester Tropers�̑��݂��m���Č��11���I�ɂ͓���organa�ɂ��Ă̑�K�͂Ȏʖ{�͒m���Ă��Ȃ��B�P���i����̂P�`�Q�y�[�W�̒f�Ђ́A�������̎ʖ{���ɑ��݂���B�����������Ȃ����p�[�g���[�ł����A�����I�ɂ��m���Ă��Ȃ��̂́A�s���m�ȋL���@�̂��߂ł���B11���I�̏I���ɂ́A�����Ȃ���i�ɂ́A�ܐ���������Ă���organu�̏�Ԃ��킩��B����������i�̂����ł����Ƃ��d�v�Ȃ̂͂T��Alleluias�ŁA��������Chartre���̎ʖ{����̒f�Ђł���B������Alleluias�͓��ɋ����[���B�Ȃ��Ȃ�A������12���I��responsorial(�����^���́j�̃`�����g�̕W���ɂȂ��Ă�������ł����iMEDIEVAL MUSIC ��T���Q�Ɓj�Borganum�̓`�����g�̃\�������ɂ̂ݎg���Ă���B���������́AChartre�ʖ{���ɂ͏�����Ă��Ȃ����A�����̃I���W�i���ȃ��m�t�H�j�[�Ȍ`���ł͉̂��Ă���BChartre����Allelia���ɂ����邱�������|���t�H�j�[��v���C���`�����g�̕ω��́A��������̍��ł��܂��܂Ȃ����œK�p�������Ă��������̊m�����L�^���Ă���B �@�ʂ�Chartre���ʖ{�����Alleluias�̏d�v�Ȋϓ_�́A���s�̎g�p�ƁA�����̗��_�Ƃ������s���a���Ƃ݂Ȃ��Ă��������̑����ł���BDom Anselm Hughes�̌v�Z�ł́A�T��Alleluias�̂����̉����̑����͊��S���a�����ł��邪�A���ׂẲ����̐��̂P�^�S�ȏ�͎O�x�ł���B����ɁA������O�x�́A���s�i�s�Ƃ��āA�Q�`�R�̃O���[�v�Ƃ��ĉ��x���o�������̂ł���B�����Ƃ������ׂ����Ƃ́A23�ɂ���ԓ�x�̑��݂ł���BGuido d'Arezzo�͒���x��Z�O�x�̏�Ƀ����N�������Ƃ��v���o���B���̑��̓�����organum�̌�����́AChartre���ʖ{�����Alleluias��11���I�㔼�̓T�^��ł���Ƃ���ɂ͂��܂�ɐ������Ȃ��BJohn Cotton�̊ȒP�ȗ�́A�S����10�̉����̂����A�Q�̎O�x�A�P�̓�x�A�P�̎��x���܂�ł��邪�AAd organum faciendum�̗�́A�قƂ�NJ��S���a�����Ɉˑ����Ă���B��V�Ō�����Alleluia�̃����f�B�̂Q�̐ݒ�ɂ�����Q�S�̉����̂����ł́A�킸���P���s���S���a�����ł���i�Z�O�x�j�B���������ێ�I�ȗ�Ɣ�r����ƁAChartre���ʖ{�����Alleluias��1100�N�O��̂قړ�����̂��̑��̂킸���ȍ�i�́A���l���̍�ȉƂ������A���l���̗��_�Ƃ����ɐ�s���āA���S���a�����ȊO�̉������g���Ă����Ƃ������Ƃ������Ă���B �@ MELISMATIC ORGANUM OF THE TWELFTH CENTURY: THE SCHOOL OF ST>MARTIAL AT LIMOGES 12���I�̃|���t�H�j�[�̔��W�́ALimoges�ւƉ�X��A��߂��B�����āA�쒆���̃t�����X�̂��̒n���͂��łɃg���[�v�X��Z�N�G���c�B�A�̑n���ɂ����Ċ����Ɋ������Ă���A�������I�ɂ����āA�ꍑ��̏���̂̒a�������Ă���B�i11�͎Q�Ɓj�B���̎����organum�͈�ʓI�ɁA�����[�W���́h���}�[�V�����y�h"�Ə̂����邪�A���̂悤�Ȋy�h�̑��݂ɑ���_�c�͎�ɁA���}�[�V�����C���@�̑�ʂ̎ʖ{�̃R���N�V�����ɗR�����Ă���B20�ȏ�̎ʖ{�́A���}�[�V�����}���ق̏[�����ؖ����Ă��邪�A�V���ȏ؋��́A�킸���ɂR�`�S�̎ʖ{�݂̂����̏C���@�N���ł���Ƃ����咣���x�����Ă���B�P���̃g���[�v�X��Z�N�G���c�B�A�̂������̃R���N�V�����́A�����[�W���̈悩��̂��̂ł��邪�A���̑��͂maronne��Toulouse�̂悤�Ȃ͂邩�ɉ����̈悩��̂��̂ł���B�S�̎ʖ{�̂����̂R�́A�C���@�̐}���قɏ�������|���t�H�j�[���܂�ł��邪�A��X�́A����炪���}�[�V�����y�h�̎Y�o���ł��邱�Ƃ��A�m�M�ł��Ȃ��B�|���t�H�j�[�̑�S�̃R���N�V�����͐��}�[�V�����}���ق̏����ł͂Ȃ��A�t�����X�ƃX�y�C���̍����̓��[�ɋ߂��@�����S�n����̂��̂ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B�h�����[�W���y�h�h�Ƃ������L���T�O�ł����A����䂦�ɁA��������̂ł���悤�Ɍ�����B�����[�W����organum�̍�Ȃ�����ɂ����Ē��S�I�Ȋ����̏�ł��������A����������邽�߂ɁA��X�͂����炭�����}�[�V�����|���t�H�j�[�Ƃ����Ăѕ����g���ׂ��ł���B��������X�́A���������|���t�H�j�[�̃R���N�V�����͂ЂƂ̏C���@�ō��ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��A�o���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̑���A�����͓쐼�t�����X��X�y�C���k���n���̃|���t�H�j�[�̎����̓`�����\����B �@���}�[�V�����|���t�H�j�[�̃\�[�X��64�̈قȂ�����i���܂�ł���B�����͂R�̃O���[�v�ɕ�������B�����Ƃ��傫�Ȃ��̂́A�����̃\�[�X��versus�Ƃ��ē��肳���L�ߎ�����Ȃ�B���̌��t�͂قƂ��condutus�Ɠ��`�ł���B�����āA�Q�̗p��͂Ƃ��ɁA�������Ă��p������Bversus�͏d�v�ȏj���̓T��ɂ����āA��Ƃ��Ĕ�����I�ɕt�������@�\�������Ă������e����̐��Ȃ�̂ł���BBenedicamus Domino�̃g���[�v�X�́A���}�[�V�����|���t�H�j�[�̃e�L�X�g�̂����ŁA���ɑ�������^�C�v���\�����Ă���B�R�̃O���[�v�̂����ŎO�Ԗڂ́A�����Ƃ����������̂̓Z�N�G���c�B�A���琬���Ă���B���̃|���t�H�j�[���p�[�g���[�ɂ�����m�������T��`�����g�̏��Ȃ��́A�K���������̂悤�ȃ`�����g����ɂ��̃I���W�i���ȒP���̌`�ʼn̂�ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ȃ��B���Ȃ�̏؋��͑����I�ȃ|���t�H�j�[�̌p������`���������Ă���B�����16���I��operative�A���̓`���́A�����[�W����p����12���I�̃��p�[�g���[�ɂ�����organum�̗l���I���W�ɂ͂قƂ�ǖ��W�ł���Ǝv����B THE TWO STILES OF ST.MARTIAL POLYPHONY �@organum�̂Q�̑ΏƓI�ȗl���́A���}�[�V�����|���t�H�j�[�ɂ����āA�����Ɍ���������B�ЂƂ́A�y�h�Ɋ֘A�����`���I�Ȃ��̂ŁAflorid ���邢��melismatic organum�Ƃ��Ēm���Ă���B�����ЂƂ́A���W�����f�B�X�J���g�̗ނł���A���}�[�V�����|���t�H�j�[�ɂ����ďd�v�ȗl���Ƃ��āA�ŋߔF�߂��Ă������̂ł���B�����X�}�I��organum�ɂ����ẮAnote-against-note�`���͂قƂ�nj���Ȃ��Ȃ�B���̑���A�`�����g�̂ЂƂ̉����ɂ������Đ��Ȃ��������̉�������vox organalis���o���B�Q���͒ʏ�A�ʖ{�ł̓X�R�A�`���ŏ�����Ă��邪�A�����̐��m�Ȕz�u�͂����Ό��肪����ł���B���ꂼ��̉����̉����̎w���͑S�̂Ƃ��Ă͌����Ă���B���̉��y�̋ߑ㕈���͂���䂦�A����I�ł͂Ȃ��l�I���߂Ɉς˂��Ă���B �Q���̊Ԃ̃��Y�����߂ɂ́A�Q�ʂ�̉����@������B�ЂƂ́A�v���C���`�����g�͋ϓ��ɓ����A�v���C���`�����g�̊e�����ɑΉ�����ΐ����̉���������ɂ��킹�ĕς�����@�ł���B�����Q�Ɓj�B  �ŏ��̉����@�̗�i�v���C���`�����g�̉����̒������������j �����ЂƂ́A�ΐ����̉������������̂��A����ɂ��킹�ăv���C���`�����g�̊Ԋu���s�K���ɂȂ邱�Ƃł���i��W�|�W�Q�Ɓj�B�ŏ��̉����@�́A�`�����g���V���r�b�N�ł�������A�ΐ��������ꂼ��̃V���u���ɂ����Ĕ�r�I�Z�������X�}�̏ꍇ�A�D�܂��B���}�[�V�����̃��p�[�g���[�ł́A���Â��g���[�v�X��Z�N�G���c�B�A�̐ݒ肪�ʏ�A����������ԂƂȂ�B�㕈�̂悤�ȁA�Z�N�G���c�B�ALaude jocunda�����̍D��ł���iAMM,No.29�Q�Ɓj�B�����ł́A�V���r�b�N�ȉ��̐����͋ϓ��ȃy�[�X�œ����A���̃I���W�i���ȏ�Ԃ��ێ����A��������ۂ̂ɂ����Ƃ��e�ՂȎ�i���������Ă���B�������A�ΐ����̃����X�}�����Ɉ����L����鎞�ɂ́A���̐������R���g���[���v�f�ƂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����炭�A���}�[�V�����̃��p�[�g���[�̂����ł����Ƃ��ɒ[�ȃ����X�}�I�����L���́Aora pro nobis�̋F��̍ŏ��ŏo��������̂ł���B��W�|�W�ŋ������Ă���B�����ł́A�܂��������炩�Ȃ��Ƃł��邪�A�������́A�ΐ��������͂邩�ɒ����A�������̉������ق����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������ЂƂ̉������玟�ֈڂ邽�߂̐��m�Ȉʒu�͂��܂�͂����肵�Ȃ��B�ȉ��̕��͂ł��邾���ʖ{�̔z��ɏ]�������̂ł���B  �Q�Ԗڂ̉����@�̗�i�ΐ����̉����̒������������j Laude jocunda��ora pro nobis�̈قȂ������Y���I�����́A�\���ɏ^�����ׂ����̂Ǝv���邪�A�����̂悤�ȗl���I�ɋɒ[�Ȃ��̂̊Ԃ̍�i�֓��B����悤�Ȍ���͗e�Ղł͂Ȃ��B�ǂ���̉����@���̗p���邩�́A���Ƃ��Ƃ̃`�����g�̉������ǂ̒��x�����L�����Ƃ������ƂŁA����͖��炩�ɂȂ�B���������v���Z�X�̌��ʂƂ��āA�����X�}�I��organum�ɂ�����v���C���`�����g���邢��vox principalis�́Atenor(�ێ�����A�Ƃ����Ӗ��j�ƌĂ��B�䂦�ɁA������ʂ��āAtenor�Ƃ����p��́A�j���̓���ȃ^�C�v�����w���̂ł͂Ȃ��A�ЂƂ̃p�[�g�̂��Ƃ������̂ł���B�ʏ�́A�|���t�H�j�[��i���̍ʼn�����ł���B��������tenor�p�[�g�̐����́Asustained-note style���A�����X�}�Iorganum�̋L�q�̂�萳�m�Ȃł��邱�Ƃ������Ă���B������ꂽ�����͊m���Ƀ����X�}�I�ł��邪�Atenors�� Laude jocunda��ora pro nobis�Ƃ��ɁA�S�̓I�ɂ̓V���r�b�N�ƂȂ�B����ɁA�g�傳�ꂽ�����X�}�́A�����h���W�����f�B�X�J���g�h���ɐ����A���ꂪ���}�[�V�����|���t�H�j�[�ɂ����āA�ʂ̓����ƂȂ�B DEVELOPED-DISCANT STYLE 12���I�܂łɁAdiscant�Ƃ����p��̓����X�}�I��organum�̕ێ����l������note-against-note�l���̃V���r�b�N�ȃe�L�X�g����ʂ��邽�߂Ɏg����悤�ɂȂ����B�����������ɁA�V�������W�́Aneume-against-neume�ƌĂ��悤�ȒP����discant�l����L���ɂ��n�߂��B�����͒ʏ�A�e�L�X�g�̂��ꂼ��̃V���u���ɑ��āA�ЂƂ̉������邢�͂�������neume�����B�������A����͕K�������A���݂��ɑ��āA�������̉����ł���K�v�͂Ȃ��B�䂦�ɁA���B����discant�l���ɂ����ẮA��X�́A�P�̉����ɑ���2�C3�C4�̉������A���邢�͂Q�ɑ��ĂR�A�Q�Ȃ����R�ɑ��ĂS�Ȃǂ�����U��悤�ɂȂ�B���������e�L�X�g��neuma�I�ݒ肩��̏o���́A�����A���s�̍Ō�ɏo������B�����ł́A�I��肩��2�Ԗڂ̃V���u�����A�����L���ꂽ�����X�}�̑ΏۂƂȂ�B����������́A�ێ����l���̃����X�}�Ƃ͈قȂ�A������note-against-note�l���̃|���t�H�j�[�ł��葱����Bdhiscant�l���̃��Y�����̂����Ƃ��_���I�ȉ������@�́A�e�L�X�g�̂��ꂼ��̃V���u���ɑ��āA�����āA�����X�}�I��ɂ����邻�ꂼ���neume�ɑ��āA�����������̉����ƂȂ�悤�ɂ��邱�Ƃł��낤�B���̉����@���ABenedicamus�g���[�v�XOmnis curet homo(AMM,No.30)�ɂ����ēK�p�����B �@���}�[�V�����|���t�H�j�[�̂Q�̗�́A���ɒ��ӂ���ɂ͎���Ȃ��BLaude jocunda �͒Z���A���̃e�m�[���͂قƂ�Ǖω����Ȃ��B���G�ł����ۂ�^���Ȃ��B����͎��ہA���y�e���Ɛ��p�E���̖��_���L�O������蒷���Z�N�G���c�B�A�̍ŏ��̂R�����ɂ����Ȃ��B�|���t�H�j�[�ł́A���}�[�V�����̎ʖ{�̂�����2�ɂ����āA�����`���ŏo������B���ꂼ��̓�dversicle�̂����������������y�X�R�A�Ƃ��ď�����Ă���B���Ƃ̔����́A�ʏ�A�����R�����`���ŏ�����Ă���A���ځA���ꂪ�����镔���̂��Ƃɑ����Ă���B��������������ꂽ�e�L�X�g�ɑ��āA����ʖ{�̓I���W�i���ȃZ�N�G���c�B�A�̃����f�B��^����B���Ȃ킿�A��s����|���t�H�j�[����̃e�m�[���ł���B�����A�����f�B�̂��߂̃X�y�[�X�͖��炩�Ɏc���Ă��邪�A��Rvesicle�̌㔼�����݂̂́A�P���`�����g�������Ɏ����Ă���B�ʖ{��̂��̔z�u�́A���ꂼ���versicle�̃|���t�H�j�[�I�ȍŏ��̔������v���C���`�����g�̌㔼�����ɂ���ĉ������ꂽ�Ƃ������Ƃ��������Ă���B�����ɁA�������ꂽ�Z�N�G���c�B�A�̎c�肪�m���Ȃ��܂܂Ɏc����Ă���̂��B�����炭�A�|���t�H�j�[�ł͊��S�œƗ�������i���Ӗ�����̂ł������B�e�L�X�g�͂��̓T��I�@�\���`����ɂ͂܂������s�\���ł���A�y�����ȋ@������������B  Laude jocunda �@Benedicamus�g���[�v�Xomnis curet�́A�������̈قȂ�����ނ̖��������Ă���B�����̃g���[�v�X���l�A���̃e�L�X�g�I���y�I�`���̓Z�N�G���c�B�A�̍\�������ɂ��������Ă���B���������̃P�[�X�ł́A�e�L�X�g�����y���S�̓I�ɋK���I�ł͂Ȃ��B�ŏ���versicle�̂��ꂼ��̔����͈قȂ��������f�B�������A����䂦�A�قȂ����|���t�H�j�[�ݒ肪�Ȃ���Ă���B��Qversicle�͂ЂƂł͂Ȃ��A�e�L�X�g��4�{�ɕ�������̂ɓK�����Q�̌J��Ԃ������������Ă���B��R�C�Svesicles�͒ʏ�ʂ�łS����B�����ł͂܂���������Ă��Ȃ��s"Est verbum caro factum"������B�Ȃ��Ȃ炻��́A�S�̂Ƃ��āA�e�L�X�g�̉��C�ɏ]�킸�A�����w�҂͂��̍s���A�evesicle�̌�ɌJ��Ԃ����refrain�Ƃ��Ă݂Ȃ��Ă��邩��ł���BOmnis curet�̌`���͂��������āAab R ccdd R ee R ff R�Ƃ������ƂɂȂ�Brefrain�����������Z�N�G���c�B�A�`���̑g�ݍ��킹�́A�B��̂��̂łł͂Ȃ����AOmnis curet�̂T�̔ł̂����ЂƂ��A���̑�Q������1�x�ȏ�̂��邱�Ƃ������Ȃ����Ƃɂ͒��ӂ��ׂ��ł���B�����炭�A�`�����K�����悤�Ƃ��鎎�݂͊ԈႢ�ł���A��X�́AOmnis curet�𐳊m�ɁA���ꂪ�ʖ{���Ō��ꂽ�悤�Ɏ������ׂ��ł��낤�B ��P,2 Omnes curet homo promerecantica Sunt completa modo dicta prophetica est verbum caro factum ��3 Virga tulit florem Stella maris solem Incorrupta novam Virgoparitprolem ��4 Quem mirranda fuit gratia namcentia Ut siccontererei vincula serpentis est verbum caro factum ��5 Quo mortale genus ante tenebatur Qui nos hic liberat hic benedicatur est verbum caro factum �`������n�[���j�[�ւƍl�@���ڂ��ƁA��X�͂ނ���A�ێ����l����discant�l���̊Ԃ̈Ⴂ�ɒ��ڂ���B�O�҂ł́A�㐺���̍I�k���́A�e�m�[���Ƌ��a��������郁���f�B�̑����ɂ���ĂȂ���Ă���B�����̉ߒ��ł́A�������̕s���a�����Z�o�����B�ߑ�̗p��Ō����A��X���o�߉��ƌĂ�ł�����̂ł���B�\�z�O�Ȃ̂́A������appoggiaturas�̏o���ł���B��x�̓��j�]���ցA���x�̓I�N�^�[�u�ցA�Z�x�͌ܓx�ւƉ�������Ă���B���̂悤�ȕs���a���͓����̗��_�ɂ͍��v���Ȃ����߁A���Y���̍Ĕz�u�⑼�̍Z���̒����ɂ���Ă����̌��ʂ��ŏ����ɂ��悤�Ƃ��鎎�݂��Ȃ���Ă���B���̂悤�Ȃ��Ƃ͐����ł͂Ȃ��A�K�v�ł��Ȃ��B�����̏ꍇ�Aappoggiaturas���܂ޕs���a���́A���炩�ɑ��݂��A��X�͂�����l���̖{���I�v�f�ł���Ƃ݂Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������v�f�ɑ��ẮA�����X�}�Iorganum�͑����̗��j�I�d�v���Ƃ��̉��y�I���͂��Ă���B HISTORICAL ROLE OF ST.MARTIAL POLYPHONY ���}�[�V�����h�y�h�h�͓`���I�ɁA�����X�}�Iorganum�̒a���ꏊ�ł���ƌ��Ȃ���Ă����B������12���I�㔼����̃m�[�g���_���y�h�̖��J�ւ̈��p���̏�Ƃ���Ă����B�������������ɂ͂������A�������̕���K�v�ł���B�܂��ŏ��ɁA�ʖ{�̃\�[�X�͂��̎��n��𗠕t���Ă͂��Ȃ��B�|���t�H�j�[���܂�ł��鐹�}�[�V�����̂R�̎ʖ{�̂����A�����Ƃ��Â����t��12���I�ŏ�������̂��̂ł���B���̂ӂ���12���I�̌㔼�ɑ����Ă���B�����炭�͂��̍Ō㐔�\�N�ł���B�����h���̎ʖ{�A����̓����[�W������̂��̂ł͂Ȃ��A���}�[�V�����̍�i�̑������������̂����A�����13���I�ŏ��̓��t�ł���B����䂦�A���}�[�V�����̃��p�[�g���[�́A12���I�S�̂̑�\�ł���A�Ƃ������Ƃ����炩�Ȃ̂ł���B�����Ă��̑啔���́A�m�[�g���_���y�h�̍�i�Ɠ�����ł���ɈႢ�Ȃ��B �@�ʖ{�̃\�[�X�̎��n��A��X�́A12���I���킽�郊���[�W���ŋN�������l���I���W���w�Ԃ��Ƃ��ł���B���}�[�V�����|���t�H�j�[�̓`���I�Ȍ����͉�X�ɁA�����X�}�l���̎����I���W�����҂�����B�����A��X�������̂́A�܂����������ł���B�����X�}�Iorganum�͂����Ƃ��Â��ʖ{���Ɏx�z�I�Ȃ̂ł���B����̃\�[�X�͂ނ���A���W����discant�l���ւ̑I�D�̍��܂�������Ă���B���̓_���������A��X�́A�g���ׂ��l���̑I�����x�z����l�@�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��B�V���r�b�N�l���̃`�����g�́A���Â��Z�N�G���c�B�A��Benedicamus�g���[�v�X���܂݁A��т��āAorgana�Ƃ��āA�����X�}�I��舵�����Ă����B���������m�t�H�j�[�̃`�����g�������X�}�����V���r�b�N�l���ƌ�サ�Ă�����A�V���r�b�N�l����note-against-note�l���A���邢��discant�ݒ�ƂȂ��Ă������Ƃ��낤�B(�����X�}�A�V���r�b�N�j���l���͂���䂦�ɁA������i�ɕ\���悤�ɂȂ����悤���B�����̓N���X�}�X��Gradual�̃g���[�v�X��Viderunt Hemanuel�̂悤�ɁB���̂悤���l���̗א��͂����炭�A���}�[�V�������p�[�g���[�̓����ł͂Ȃ��A�����āAViderunt Hemanuel�������炭�A����́A���̃e�L�X�g�ɑ���discant�l���̐������̂���K�p�ւƓ����悤���ߓn�I��Ԃ��\���Ă����̂ł���B���C����verse��12���I�̊Ԃ̏@�����̎x�z�I�`���ɂȂ����悤�ɁA��ȉƂ����́A���炩�ɁA�e�L�X�g�̍\���I�K�������Adiscant�l���݂̂��^�������y�I�K�������ĂыN�����Ƃ������Ƃ������Ă����B�������̈قȂ��������ɂ����āA�������A������x�͈ꏏ�ɂȂ�A���Ɖ��y�́A�����̎���̐��_�f����e�N�j�J���ȍH�v�W�����Ă������B�K�����A�Ώې��A�����S�V�b�N�吹���̃o�����X���^���������_�ł���B �@����́A���}�[�V�����|���t�H�j�[�ɂ�����discant�l���̌�̋������������versus,�g���[�v�X�A�Z�N�G���c�B�A�ւ̃|���t�H�j�[�̎��H�̓`���ł���B�����`���̓p���̃m�[�g���_���y�h���琹�}�[�V�����h�y�h�h����ʂ���B��҂ɂ����ẮA��ȉƂ����͍ŏ��ɁA�W���I�ȓT��`�����g�̎U���e�L�X�g�̐ݒ�ɏW�������B���ʂƂ��āA������discant�l���ɌŎ��������y�̔��W�ɑ���\����T��n�߂�O�̃����X�}�Iorganum�̊g�債���`�����Y�o�����B13���I�܂łɁA�|���t�H�j�[�̍�Ȃ́A�����[�W�����t�����X�ł͉��ɂȂ����B�����炭�̓g���o�h�[�����I�������������������炵���̂Ɠ������R�̂��߂ɁiMEDIEVAL MUSIC ��P�P���Q�Ɓj�B���y�̊����̓p���Ɉڂ�A�m�[�g���_���y�h�́A��������̃|���t�H�j�[�`���̔��W�̂��߂̏o���_�ƂȂ����B POLYPHONY AT SANTIAGO DE COMPOSTELA Santiago�吹���͎g�k���R�u�̐��╨���₵�Ă������߂ɁACompostela�́A����̏�Ƃ��āA�����ɂ����āA���[�}��G���T�����̃��C�o���ƂȂ��Ă����B�T���`���S�̑吹���}���ق�Liber Sancti Jacobi��ۑ����Ă���B����́A����𑣐i���邽�߂̃v���p�K���_�ł������B�Љ�I���j�I�ϓ_���猩��ƁA�ʖ{�̂����Ƃ������[�������́A12���I�̗��s�҂̂��߂̃K�C�h�ł���B�����Ŋ����́A�d�v�Ȍ����A�r���̃��[�g��shrines�ɂ��ẴR���|�X�e���ւ̃��C�����[�g�����o���B�悩�ꈫ������A�����̃��[�g�ɂ����l�����̂��߂ɁBLiber Sancti Jacobi�́A���̊��S�ȗ�q�A���y�A�O��ՁiVigil�A12���I������ɐ��s����Ă������n�l�̏j�Ղ�ۑ����Ă��邱�Ƃɂ����āA�����[���B�����͂��łɁA�������ۂ̂��ߐV�����v���C���`�����g�̑n���ɊW��������������q�Ɍ��y�����B���܂��X�́A�����ʖ{��12���I�̃|���t�H�j�[�̏d�v�ȃR���N�V�������������邱�Ƃ����o���̂ł���B �@Liber Sancti Jacobi���A�����n�l�̏j�Ղ̂��߂̐������ۂƃ~�T�̍�҂Ƃ��Ă̋��cCalixtine2���id.1124)�̐M�F�Ă������Ƃ���ACodex �basixtinus�ƌĂ�Ă���BCalixtine���ǂ̒��x����������q���₻���Ƃ������ƂɊւ��Ă͂悭�킩��Ȃ����A�ނ������̃e�L�X�g��Ҏ[���A�v���C���`�����g����Ȃ������Ƃ͂��܂肠�肦�������Ȃ��B�����炭�A���c�ւ̗D��Ȃ������ɉ߂��Ȃ��̂��낤�B�ނ�1120�N�ɑ�C���@�̎i����̃����N�������グ�邱�Ƃɂ���āA�R���|�X�e���̏d�v���𗝉����Ă����̂�����B�lj��I���ځA�Z�N�G���c�B�A�A�g���[�v�X�Aversus,conducti�A������|���t�H�j�[��i�́A�قȂ�������ҁ|�����͎i���ł���\����̂��̂ƐM�����Ă���B�ꏊ�̓G���T�����A���[�}�A�p���A�K���J�n���Ƃ킩��Ă��āA�L���B�c�O�Ȃ���A�w�҂�͂��������e�n�̍v���͐M�p�ł��Ȃ��A�Ƃ��Ă���B�ɂ��ւ�炸�A�|���t�H�j�[��i�ɂ��̖����c�����l�������A�قڗ�O�Ȃ��ɁA�s�s����t�����X�̒��S���܂��͖k�t�����X�ւƂ���Ă��Ă������Ƃ͏d�v�Ȃ��Ƃł��낤�B �@Codex �basixtinus�̑S�̂̃��p�[�g���[���A���y���l�A�傫�ȗ��j�I�S��������Ă��邱�Ƃ͏d�v�ł���B�T�獀�ڂ̃��m�t�H�j�[�I�ݒ�͉�X�ɁA12���I�̃v���C���`�����ƍ�Ȃ̏ɂ��ċ����Ă����B�g���[�v�X�ƃZ�N�G���c�B�A�́A��j���̍ۂ̓T�炪�g�傳��A���������T��̂����̉�����B���Ƃ��A�ʏ�̃~�T�́A���Տ��̂Ǝg�k���ɂ����Đ��k�ȃg���[�v�X���܂�ł���B���l�ɁA�N���h�������ʏ핪�̂��ׂĂ̍��ځiKyrie,Gloria,Sanctus,Benedictus,Agnus dei)�ɂ̓g���[�v�X�����ꂽ�ł����݂���B�v���Z�b�V�����̂��߂�versus���邢��Conducti�́A��X�̒m���ɁA���������W�������̗��j���������B�������A�����ł́A��X�̏����I�S�́A�ʖ{�̍Ō�ɕt�^�Ƃ��Ă���ꂽ�|���t�H�j�[�Ɋւ��Ăł���B�w�҂����́ACodex Casixtinus�̍쐬�N����������1140�N�ƌ��Ă��邪�A�������A�t�^�͂����Ԃ̌�ɉ������Ă���B�ɂ�������炸�A���̓��e�͖��炩�ɁA12���I���̃|���t�H�j�[�I��i���\����悤�ɂȂ��Ă���B �@SANTIAGO DE COMPOSTELA�̃|���t�H�j�[���p�[�g���[�́A�Q�P�̍�i���琬���Ă���B20�̍�i�́ACodex �basixtinus�̍Ō�̕t�^�Ɍ���Ă���B21�̍�i�́A��Q������������ꂽ�ʖ{��main body���̃��m�t�H�j�[��cunductus�ł���B���̑��̃��m�t�H�j�[�Iconductus���܂��A�����悤�Ȉ������Ă��邪�A����̓|���t�H�j�[�̃R���N�V�������ɂ��o������B21���ׂĂ̍�i�̂����A2�͊ԈႢ�Ȃ��Aconduti�Ƃ��ē���ł���B������3�ȏ�͂��̃J�e�S���[�ɑ����Ă���B�Ȃ��Ȃ炻���́A���ʂȓT��I�ȋ@�\�͎����Ȃ��悤�Ɍ�����L�ߎ����\�����Ă��邩��ł���B����ɁA�����ɂ́A�悭�m��ꂽ2��Kyrie�̃g���[�v�X������B�U��responsorial chants�i�ʏ�̃~�T�����Gradual,Alleluia�A12�̐������ۂ�responsories�̂����̂S���܂ށj�̃\�������ɂ́A�|���t�H�j�[�I�Ȑݒ�͂قƂ�NJ��҂ł��Ȃ��B�����̂����̍Ō�AMatins�̍Ō��responsory�i��QVespers�ł��̂�ꂽ�j�́Arespond�̍Ō�̃����X�}�ւ̑ΐ����⌾�t���������h�U���h���C���������̂ł���B �@�R���|�X�e���̃|���t�H�j�[�ɂ�����responsorial chants�̋����́A���̃��p�[�g���[�Ɛ��}�[�V�����̂���Ƃ̊Ԃ̍��{�I�ȈႢ������Ă���B�Q�̃��p�[�g���[�̊Ԃ̂��̑��̈Ⴂ�͂��܂�Ȃ��B��X�͍ēx�����ŁA�ێ�����discant�l�������܂�A����т��Ďg���Ă��邱�Ƃ�����Bconducti��Benedicamus�g���[�v�X�̎��I�e�L�X�g�́A�ς�邱�ƂȂ��Adiscant�l���ɐݒ肳���B���l�ɕς�邱�ƂȂ��A�g���[�v�X������Ă��Ȃ�Benedicamus�̃����f�B��responsorial chants�̐ݒ�́A�ێ����l���ł���B��҂ɂ����ẮA�Q�̗l�����݂��ɂ͂߂����Ɍ���Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��d�v�ł���B�v���C���`�����Ƃ̒��������X�}�ł����A�ێ����l���ł́A����Ɉ����L�����B����́A�~�T�ɂ�����Gradual��Alleluia�i�����ł́A37����������Ȃ������X�}�̕ێ�����������j�ɂ���������������ۂ�responsories�ɂ����Ă͂�薾���ł͂Ȃ��B ���łɌ����悤�ɁAresponsorial chants�ݒ�ɂ����邱�̗l���I��ѐ��́A�m�[�g���_���y�h�ƃR���|�X�e���̃��p�[�g���[����ʂ��Ă���B�����炭��҂��A������̔��W�Ƃ��Ă݂Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������c��́A���������́A���҂̃��p�[�g���[�ɂ�����responsorial chants�ɑ���|���t�H�j�[�̓K�p���x�z����B���̌�����Huic Jacobo�ɂ����Č��鎖���ł���B����́ACodex Calixtinus�̐������ۂ�responsories�̂ЂƂł���B�`����respond�́A�Z���\����intonation�iHuic Iacobo �j�݂̂��|���t�H�j�[�ƂȂ��Ă���B���̑��͂��̂��Ƃ��Ƃ̃��m�t�H�j�[�̌`�̂܂܂ő����ĉ̂��B�\���ɂ��verse���ēx�A�|���t�H�j�[�ƂȂ�A����ɁA�h�N�\���W�[���̂��A���̑��͂��̂��́Arespond�̕������I�~�����邽�߂ɉ�������i�����j�B  R/ Huic Iacobo condoluit dominus tempore passionis sue velut karus karo suo mesticiam carnis sue, ostendens ei et dicens. V/ Tristis est anima mea usque ad mortem, ostendens ei et dicens. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto �i���̓\���X�g�ɂ��|���t�H�j�[�A�A�����͐��̑��ɂ�郂�m�t�H�j�[�j ����organum�ƃv���C�`�����g�Ƃ̓����I�Ȍ��́A��ʓI�ɁA�����̃|���t�H�j�[�̂����Ƃ���{�I�ȓ����̂ЂƂƂȂ��Ă���B�����Ƃ��������ނ���A����́A�\���X�g�̏����ȃA���T���u���̂��߂̉��y�Ȃ̂ł���B��肠�Ƃ̎���̉��y���炷��ƁA��X�͒ʏ�A�|���t�H�j�[�̍����I�ȉ��t�����҂��Ă��܂��A�ނ���\���̓n�[���j�[��w�i�Ƃ��ĒP��̃����f�B���̂��悤�Ɏv���Ă��܂��i�G�T�^��͂j339��Laudate Dominum)�B��͖��炩�ɁA�����ł͋t�ł������Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̊��Ԃ�ʂ��āA�\���X�g�����̓|���t�H�j�[�ɑ��錈��I�Ȍ�����ۗL���Ă��B�i�|���t�H�j�[�́j�����I�Z�p��y�̃��B���e�B�I�[�]�̏ؖ��̂��߂̏����̏�蕨�Ȃ̂ł������B �@Huic jacobo�̕ێ����l����Codex calixtinus��responsorial chants�̂��̑��̃|���t�H�j�[�ݒ�́A���ɁA�����̔z��̍���Ȗ�����Ă���B�����炭�A��X�����̉��y�̉��t�ɂ����Ĉ�т��ď]�����Ƃ��ł���B��̎菇�́A�Q�̐������A�V�����V���u���ł݂͌��Ɉꏏ�Ɏn�܂�悤�ɂ��邱�Ƃł��낤�B����������́A�e�m�[�����ЂƂ̃V���u���ɑ��ĂQ�`�R�ȏ�̉����������Ă���ꍇ�ɂ́A����ɂȂ�B�Ƃ��ǂ��A�ʖ{�ɂ�����z�����̃J�M�ƂȂ邱�Ƃ����邪�A������ɂ͂����Ύ��s����B���Ƃ��A��X�����邱�Ƃ́A�p��̗�ɂ����āA���e�m�[���̂Q���A�����́A�ΐ����̂Q�`�R�̘A�����ɑR���ׂ����H�Ƃ������Ƃł���B�����炩�̐l�́A�e�m�[�����A���̐����Ƌ��a�������`�����邱�Ƃ��ł���悤�Ȏ��̉����ɓ����ƐM���Ă���B���̂悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�e�m�[���̉����͎��ɂ͍ŏ��ɁA���ɂ͍Ō�ɁA���ɂ͘A�����̐^�̉����Ƌ����悤�ɂȂ邱�Ƃł���B���ʓI�ɁA���̎菇�̈�ѐ��̂Ȃ���e�m�[���̂������Ȃ��������s�������������邱�ƂɂȂ�B���y���ꎩ�g���A������̉��t�Ƃ��ȉƂ�������ߐ��̃N���b�V����������Ȃ��������Ȃ�̏؋����o���Ă���B����ɒ���ł݂悤�B�@ Huic jacobo�̍Z���ł́A�����́A���ꂼ��̃e�m�[���̉������ΐ����̘A�����̍ŏ��̉����ƈ�v����悤�ɔz��Ă���B�����炭�́A�ΐ����́A��r�I�����ȉ����Ƃ��ĉ��t���ꂽ�̂ł��낤�B�l���͎��R�ɗ���ł���˂Ȃ�Ȃ����A���Y���̍d�����ł͂��̂悤�ȃq���g���Ȃ��B�����������R�ɂ���āA�Z���͋ߑ㕈�̉����͗p�����A�X�R�A�`���̋L���́A�̎肪�̂����Ƃ����y�ɂ����邱�Ƃł��낤�B ���l�ɁA�ʖ{���̂���c���́A�t���I�ȏ����ɂȂ�B�T���āA�����������͌��t��V���u���̍ŏ��ɏ�����Ă��邪�A�����̑����͗�O�Ȃ��A���y�I�t���[�Y���w�������A���S���a�����̍ŏ��ƍŌ�������Ă���B�䂦�ɁA���̃t���[�Y�́A�{���I�Ȑ����Ԃ̃n�[���j�[�W���m�����A�����āA�`���̂Ȃ��A�������Ɍ�����悤�ȃ����X�}�I������`�����Ă����B �@ DISCANT STYLE IN THE COMPOSTELA REPERTORY Compostera�̃��p�[�g���[�ɂ�����discant�l���́A���}�[�V�����h�y�h�h�̂���Ƃ͂قƂ�Ǖς�邱�Ƃ͂Ȃ��B�m���ɁA���҂̃��p�[�g���[�̊Ԃɂ́A���y�I��v�̂P�Ⴊ������B�R�̐��}�[�V���������ɂ����Ă�������W�|�X�ɂ���Noster cetus�̐ݒ�́ACompostera�ɂ����Ă͈قȂ���Benedicamus�g���[�v�X�ł���Ad superni Regis decus�����Ă���B  �@Compostela��discant�l���́A�V�����͂Ȃ��ł��낤���A�قȂ��ނ̃e�L�X�g�Aversus��conductus�ɂ����K�p���邱�Ƃ��ł���BNostra phalans plaudat leta�́ACodex Calixtinus�̍ŏ��̍�i�ł���B�Ō�̃X�^���U�ɂ���hDomino�h�Ƃ������t���A�C���X�L�[���ɂ����ĕs�K���ƂȂ�A����Benedicamus Domino�̕ʂ̃g���[�v�X�ƂȂ邱�Ƃ��ł������Ƃ��������Ă��邪�A���̃e�L�X�g�́A����ȓT��I�ȋ@�\�ɂ͌���Ȃ��B�������̃P�[�X�ł́A�e�L�X�g�͖��炩�ɁASantiago de Compostela�̏j���Ɋ֘A���Ă���B���̂S�̃X�^���U�̂��ꂼ���4���s�{�P�s�́A�O�̍s�ɂ��ꂼ�ꉟ�C����refrain����Ȃ��Ă���B���̂�����_�ɂ����āA�ANostra phalans plaudat leta�̂S�̃X�^���U�́A�\���I�ɓ���ł���A�������y���̂���B���������L�ߓI�`���͈�ʓI�ł͂��邪�Aconducti�̐ݒ�ɂ����ĕs�ϓI�ł͂Ȃ��B�����Ă��т��сA���������y�I�ɂ͋�ʂ̂ł��Ȃ�hymns�̌`���ƂȂ�B�����͂��̓����\���̕ω��ɂ����Ă��A�^���̂ɂ����Ă���B���Ƃ���Nostra phalans plaudat leta�́A�ꌩ���āA�t���[�Y�̌J��Ԃ��p�^�[����Ȃ��A�ʍ�I�`���ł���B����ɂ悭����ƁA�ŏ��̂Q�̃V���u���Ƃ͈قȂ����n�܂�ƂȂ��Ă����R�t���[�Y�́A�ŏ��̃V���u���̕ψقƂ��ďo�Ă���B����䂦�ɁANostra phalans plaudat leta�́Aaba'cD�p�^�[���ƂȂ�i�啶����refrain������킷�j�B�Ō�ɁA���̍�i�́Adiscant�l���̂��̑��̗�ł݂���悤�Ȉ����L���ꂽ�A�V�X�e�}�e�B�b�N�ɃI�[�K�i�C�Y���ꂽ�����X�}�͎����Ă��Ȃ����Ƃɒ��ӂ������B���conducti�ł́A���̂悤�ȃ����X�}�̑��݁A�s���݂����y�ݒ�̂Q�̈قȂ�l����n�����Ă����i�G���conductus�́Acauda�Ƃ��������X�}�����������Ȃ����ŁA2��ނɕ��ނ����悤�ɂȂ�j�B �@���̂����Ƃ��L���ȍ�i�ɂ��ĊȒP�ɐG��邱�ƂȂ��ACodex �basixtinus�𗣂��킯�ɂ͂����Ȃ��B����́A�R���̃|���t�H�j�[�̍ŏ��̗�ł���ACongaudeant Catholici�i�J�g���b�N���k��A�݂��Ɋy�������j�ł���B����́A�A�|���t�H�j�[�R���N�V�����̍ŏ��̃y�[�W�ɂ���Nostra phalans�̌�ɂ�����̂ł���B�ЂƂ̐����͏�̕����ɗ���Č���邪�A���̕����ɂ͂Q�̐������܂܂�Ă���B�ЂƂ͐ԂŁA�ЂƂ͍��C���N�ŏ�����Ă���B  ���̈Ⴂ�͂قƂ�ǂ̎ʐ^�������ł͖����ł͂Ȃ��B�����āA���ꂪ�F�߂���A�P�̐�������ɉ�����ꂽ�Ƃ̉��肪�Ȃ����B�������A����������ŁA�Q������ʂ��邽�߂̈قȂ����F�̃C���N�̎g�p�́A��e����Ă���悤�ł���B���������������F��������ʓI�łȂ��̂ł���A����̓X�y�[�X��ߖ邽�߂̍H�v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��낤�B����䂦�ACongaudeant Catholici�����Ƃ��Ƃ��R���̍�i�Ƃ��č��ꂽ���Ƃ��^���悤�ȗ��R�͓��ɂȂ��i�G�F��B�v���͖����ɋ^���Ă��邪�j�B���y�I�X�^�C�����画�f����A����ɁA�㐺������ɍ��ꂽ���Ƃ��^���邱�ƂɂȂ邾�낤�B�Q�̒Ⴂ�����́Afree organum�̗��_�I�L�q���������������ʂ�������������Ȃ�note-against-note�Έʖ@�œ����Ă���B��R�̐����͂�萸�k�A�₩�ł���A�e�L�X�g�̂ЂƂ̃V���u�����邢��discant�l���̍ŏI�̃����X�}�̂��ꂼ��̃l�E�}�ɑ��ĂP�`�T�̉����������Ă���B�@ �@Congaudeant Catholici�́A���ꂪ�A�吹�����łƓ��l�ACompostera�ւ̍s���Ԃ�ʼn̂�ꂽ���Ƃ��������ꂽ���ƂŁA�����A�h����̉́h�ƌĂ�Ă����B���������̗��R�ɂ���āA��X�́A���̒�Ă����܂�d�����Ȃ��BCongaudeant�̊��S�ȃe�L�X�g�́A���ꂪrefrain���L�ߌ`���ɓ��e���ꂽBenedicamus�g���[�v�X�ł��邱�Ƃ������Ă���B���̂V�̃X�^���U�̂��ꂼ��́A���ׂē������y�ʼn̂��A�Q�̍s�{�hdie ista"�̌��t���琬���Ă���B���̌`���̒P�����͂����炭�A������̉̂���̂��߂ɓK�����悤�ȉ̗̂v�f�ł���B����������́A�����I���邢�̓|�s�����[�ȂQ���ݒ�ł����m���Ă��Ȃ���������ɂ����āA�ނ炪�R���̃|���t�H�j�[�����t�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�������A�Ɨ������ݒ�Ƃ��Ẵe�L�X�g�����݂��Ă����Ȃ�A�ނ�̓e�m�[����P�Ƃʼn̂��Ă����\��������B�ނ炪�A�n�~���O���Ȃ��珄�炩��߂�ACompostela�Œ����������f�B���̂����肵���̂��ǂ����͂킩��Ȃ��B�������ACodex �basixtinus�ɂ����邢�����̍�i������̉̂Ƃ��Ă̋N���ł������̂��A���邢�́A��ʓI�Ȗ��O�ɂ���ĉ��t����邱�Ƃ��Ӑ}���ꂽ�̂��A�ɂ͓��ɏ؋����Ȃ��BCongaudeant Catholici�́A�J�g���b�N���k��V�̎s���ɂ���Ċy���܂�邱�Ƃ��ĂыN�����B�������A���E�҂ɂ͍����A�������̂�̂ɐ�O����悤�w�����Ă���B��X���ASantiago de Compostela�̐����n�l�̏j�ՂŐ��E�҂��̂����̂ƃ`�����g�ւ̉�X�̒m�����̂�Codex �basixtinus�Ȃ̂ł���B �@Compostela�̃��p�[�g���[�̋N���͒m���Ă��Ȃ����A�X�y�C���̉��y�Ƃɂ�鉹�y�Ƃ��Ă݂Ȃ����̂͌���Ă���B�|���t�H�j�[��i�̃R���N�V�����̑O�̃y�[�W�̃}�[�N�́A�ʖ{�������̈قȂ����ꏊ�ŏ����ꂽ���Ƃ������Ă���B�������A��Ȓn�_�́A�N�����j���[�̑�x�l�f�B�N�g�h�C���@�ł���B���̒n�_�́A���y���ڂ��A����ꂽ���҂̖��O�Ȃǂɑ����������X�g�ł������B�����̋A���͋U�҂ł��������A���y�̃��p�[�g���[��Compostela�₢�����̒P��̏ꏊ�łŏW���ē�������ȉƂ����̓��ꂳ�ꂽ�Y���ł͂Ȃ��������Ƃ���������Ă���B���������������x������؋��́A���}�[�V��������̍��ڂ�responsorial chants,���}�[�V�����̃��p�[�g���[�ɂ͑��݂��Ȃ��|���t�H�j�[�̊K���������Ă��Ă���BCongaudeant Catholici�̋A����Magister Albertus of Paris�ւƂ����d�v��������B�s�s�͂܂��Ȃ��A��蔭�W�����|���t�H�j�[�ɂ���ē������悤�ɂȂ����BCodex calixtinus�́A�S�̂Ƃ��āA�t�����X��I���W���ł��邱�Ƃ����炩�ł���A���y�L���@�͒����t�����X�n������̓�����̃v���C���`�����g�̎ʖ{�Ō������Ă���B�����炭�A�N�����j���[�̃x�l�f�B�N�g�h�́A12���I�̖k�X�y�C���ɂ�����@���I�m���ɉe����^���Ă���ASantiago�吹���̂��߂�Codex calixtinus�����������B�����āA���܂��܂Ȏ�������|���t�H�j�[�̃R���N�V�������W�߂��B���������R���N�V�����́A�Ƃɂ����A�Ǘ���|���t�H�j�[���t�̏����Ȓn��I�`���ȏ�ɂ����Ƒ�����ۑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̑���ACodex calixtinus�͉�X�ɁA12���I���̃|���t�H�j�[�ƃ��m�t�H�j�[�Ƃ������A�@�����y�̈�ʏ�Ԃ̋M�d�ȋL�^���c�����̂ł���B�@ |