| Chromatic beauty in the late medieval chansons T.Brothers |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

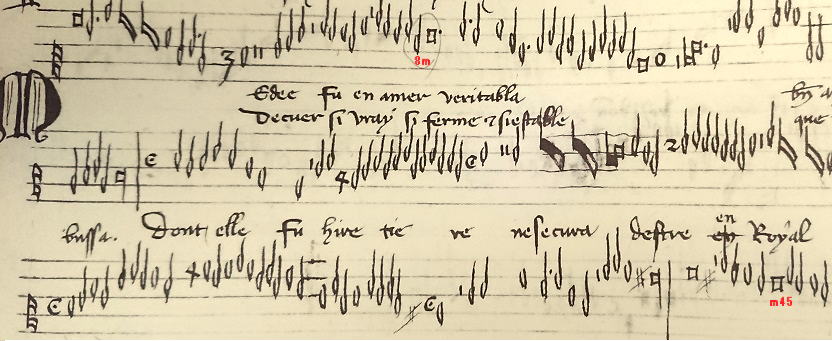

| MSS Chantilly Musee Conded 56 4andOxford, Bodleian Library Canonic Misc.213 p138 一方、アルス・スブティリオールは普遍的な現象ではなか ったというStrohmの考察は、彼を ”ars subtilior essay”の有用なカテゴリーに導く。この分類アプローチは、臨時記号の非常に激しい使用を特徴とする部分に光を当てる可能性がある。類似によって、我々は「musica ficta essay」について話すかもしれない。 Solage and the "musica ficta essay' p140 Solageは今日、ars subtilior としてよりも、彼のロンドーFumeux fume楽譜 シャンティ写本 60/82(59r)でよく知られている。8 8 ヘクサコードのソルミゼーションにあまり適していない曲を想像するのは難しい。・・・Lefffrtsはまた、いくつかのありそうもない転写を行っている。第30小節のcantusのa♭は、次のGのG♭として読み取る必要がある。したがって、前のG♯をキャンセルする。それ以外の場合、G♯の解決はない。同様に、第34小節のD♭はC♭として読まれるべきで、前のC♯はキャンセルされる。Chantilly564には、臨時記号の位置には恒常的な問題がある。Solageは大胆な半音階をしばしば書き、彼の音楽の解釈をこの写本に完全頼らなければならないのは、不幸なことである。 ヘビークロマティズムは、3種類の異なった翻訳を生じるあいまいな詩において記されたmental fogの音楽的な描写を表現する。9 この場合、間違いなく、音楽分析は文芸分析に従わなければならず、彼の野心では、詩のmental fogを音楽的に表現する必要があった。音楽は設計に欠けていることはないが、その設計は、継続的で予測不可能な半音階の衝撃ほど重要ではない。 (Fumeux fumeは)そのinflectionの範囲と密度の両方がとにかく、半端ではない。順に、B-flat,C-sharp,F-sharp,B-natural,E-flat,A-flat,D-flat,E-natural,G-flat,G-sharp順となる。 p141 予想外の和声ターンが互いに続く。さまざまな♭の程度を通した長い下降シーケンスがある。その他のシーケンスでは、♭と♯は、耳障りなくらいに、接している。シャンティ564のLe mont Aonは偶然ではなく、Fumeux fume を思い起こすような半音階の連続の特徴において、Solageのソングとのさまざまな関係を示している。順に、b♭ f♯ a♭ f 14世紀後半で、マショーの慣行が強化された例を探しているなら、ここに可能性がある。こうしたinflectionした半音階的連続は、マショーのComment puet ,Biaute quie toutes autres pereを思い起こさせる。 (musica ficta essayである)Fumeux fume とars subtilior essayであるS'ancy estoitはそれぞれ、Solageの現存作品では別々の場所にある。それゆえ、それらは、作品を示すにおいて、2つの異なった種類であると考えてよいだろう。ars subtilior のrubricはほとんどFumeux fume には適さない。なぜなら、there is nothing subtle about it.12 多くのソングが、musica ficta essayのカテゴリーにフィットしている。Florence P 26 写本には、作者不詳のle Firmamentと、Johannes CesarisのBonte bialteがある。13 Oxford 213では、作者不詳のArriere tostとGulillaume le GrantのMa chiere mestresseがある。14 Oxford 213には、愛らしいConfort d'amoursがある。これは、豊かなテクスチャーや対斜の取り扱いにおいて、写本のもっとも古い層にある最良のソングである。15 SolageのFumeux fume は、詩的思想の音楽的説明と考えられるが、他には当てはまらない。おそらく、最初のmusica ficta essayは、詩の音楽的説明の思想でスパークされ、そして、そのささやかな伝統はSolageともに始まったと考えられる。 Le mont Aonのようなソングは、フレーズのみに対してヘビーな半音階を使用し、そして類似点を拡げるために、まったく同じことがars subtiliorリズムで起こることに気付くことだろう。 p142 確かに、musica ficta essaysとして分類されるであろう多くのソングは、ars subtilioressayのカテゴリーにフィットするソングよりはるかに少ない。むろん、ヘビーにinflectionされたソングは、特にまとまった伝統ではなく、互いに独立している。 それでも、人々は、少数の筋道が出現する時期に、潜在的な伝統の筋道を却下することには消極的である。なぜなら特に、この筋道は、デュファイの世代に移行するためである。Helas ma dameは、デュファイの作品においては例外的である。ちょうど、Fumeux fume が、Solageのそれにおいて、例外であるように。 DufayのResvellies vousをars subtilior essayとして考えるのであれば、(同じくars subtilior essayの作品である)SolageのS'ancy estoitの伝統においては、これら両作曲家らは急遽、接近することになる。歴史学的モデルが示すように。 Resvellies vousとHelas ma dameは、デュファイの経歴において初期のものであり、おそらくは、1420年代初期~半ばのものである。16 Cezarisは、ars subtilior essayであるSe par plour/Se par plourや彼のmusica ficta essayであるBonte bialteとともに、SolageからDufayへのこうした並行する鎖におけるあるリンクを供与している。 Martinle Francの有名な、CesarisとDufaiのリンクに触発されて、Heinrich Besselerは、Bonte bialteからデュファイへの影響を示している。Cesarisがデュファイに作品の構成の特殊な戦略を供与したとは信じられないが、Cesarisが若き世代の作曲家に、musica ficta essayとは何かという例を供与した可能性は、常にある。17 Solageの音楽には、ゆっくりと拡張する性質がある。 この点において、彼は14世紀末のトレンドの代表的存在である。音楽的なフレーズは、詩的フレーズへの関与なしに拡張し、そこには多くのメリスマがある。こうした技法は、上げられた音に貢献する。 人々は、Solageを、バラードへのマショーのモデルの丹精化として触発されている。私はすでに、SolageのLe Basile(例1.4 p32)における臨時記号についてのコメントをした。そこでは、b♭はcantusにおいて、cに到達する前におかれている。このことは、マショーのde toutes floursとは矛盾することとなる。 p143 Le Basile楽譜のパート1は、明らかに確定しているcとともに安定して始まる。そして、closカデンツにおいて、パート1がc上で終わることは、特に驚くべきことではない。 b♭、f♯ a♭ c♯のinflectionは、脱線しながら、cantusをそのclosのカデンツに導く。第25小節のcでのカデンツ前のcantusにおけるb♭は、全体的に安定している内容での不安定要因であると理解されるべきであろう。この点、その概念は、マショーに似ている。 14世紀の作曲家らは、バラードを大きな拡張へと導いた点において、マショーの業績の拡張として解釈されるだろうが、受容されたモデルのこうした強化は、半音階的慣行へは、めったに拡大しない。その(数少ない)直接的なモデルが、Le Basileである。18 Fumeux fume の例外はあっても、Solageは、その半音階の使用においては、マショーよりも保守的でさえあったかもしれない。そして、Solageは、臨時記号に対してもっとも強い興味を持った14世紀後半の作曲家のひとりであるので、これは時代の傾向についての意味深いコメントである。 Corps feminin(Es.3.1)において、Solage は、シャンティ写本やOxford 213の多くの曲に登場するテクニックを特徴としている。すなわち、最初のフレーズにおける、突然の外れたような♯である。これは、マショーのバラードPloures,damesをモデルとした可能性がある。19  Corps femininは、b♭/fで始まり、終止的感覚で、F/c/Fに到達する。しかし、突然、cantusは、フレーズの中間でのf♯を通しての変化で、全体の安定性を壊してしまう。全体的な安定性は、それを作品全体の拡大されたデザインにおけるコンポーネントとして、有用とした。内部の♯は、内部の緊張の一員となっている。 作品の残り部分においては、cantusは3か所の♯があり、同様な効果を持っている。 p144 最初のフレーズの突然の外れた♯を使うこうした技法は、シャンティ564においてCorps femininと1フォリオ分離れているLe mont Aonにも、まったく同じやり方ですなわち、現れる。♯はそのフレーズのメインピッチを意外なやり方でinflectionさせている。 別の例は、SuzoyのProphiliasである。ここでは、テノールに新たな♯がある。inflectionは、適宜に解決され、そのインパクトを強めている(例3.2)。  Suzoyは、イヴェントを、ルフランを宣言するために備えた緊張ある和音として、バラードのパート2の最後にも持ってきている。20 デュファイは、すでに述べられた、彼のars subtilior essayであるバラードResvellies vousにおいて同様の発想をしている。(例3.3)。Suzoy同様、デュファイは彼の外れた♯をバラードの第2パートの最後で再度用いている。彼はそれらを目立つように、ルフランの始まりに置いた。  p145 デュファイの代表的ars subtilior essayとしてもっとも明白なこの作品においてこの技法が生じた事実を考えると、完全な一致の可能性はあり得ないように見える。 Sharps in Medee fu  Medee fu en amer veritable より後の時期のバラードMedee fuは、例外的によく知られたars subtilior essayとなっている。作曲家が誰であれ、デュファイは彼の同時代の継承をある程度は、保っている。歴史家らは、リズムを強調するが、ソングは、臨時記号が重要な役割を果たすメロディや和声設計においても興味が持たれている。 p146 臨時記号を含むさまざまなテキストの問題が生じている。細かいレベルでは、テキストの問題は、スクライブの慣行とも関連している。それからより大きなレベルでは、作品の分析は、様式的分析と関連している。伝播の同様のパターンを持つ多くのソングは、同じような発想を持つ作曲家グループを示している。 ♯がどのように作用するかの解釈は、研究のさまざまなレベルを統合しており、Medee fuは、壮大なケーススタディとなっている。 p151 Medee fuにおいて、♯は、かなり体系的な設計アプローチにおいて重要な役割を果たす。Oxford 213のc♯(第39小節)は一般的ではなく、作品を非常に理解していた誰かによる挿入であった。 古いソースとこれらのソースの現代版の両者のテキスト的な分析は、伝統的であれ、なかれ、いくつかの疑問を呼び起こす。 ①記号が、どの音程をinflectionすべきと想定しているかという不確実性 ②声部間の衝突する場所の重要性についての不確実性 ③増、減音程についての慣用性 ④真の半音階なのかそうでないのかという慣用性 疑問は、特に2か所に集中する。 最初に、第8小節での(cantusの)g♯、2人の現代譜編集者は、第7小節のfをf♯と解釈している。決定は、2つの認識された疑問をベースになされる。すなわち、コントラテノールがg♯ではなく、g 次に、第44-5小節の問題。ここでは、我々の版では、g♯が続くg p151  Chantilly 29/82  Oxford 213 それゆえ、♯記号の配置のスクライブによる問題は、そのやり方とともに、スクライブからスクライブへと受け継がれていった。すなわち、前置、後置、等。シャンティ写本とOxford 213には、これらすべての例がある。 p152 Medee fuの場合、第8小節のg♯は、それまでで最も一般的に使用されていた方法である前置を示していると思われるような重要な機能を果たしている。確かに後置もあり得るが、それほど多いものではない。 第44-5小節での2つのgの間の♯のシャンティ564とFlorence P26 での配置は、スクライブの慣行のあいまいさを呼び起こす。,AndrewHughesは、OHにおける彼の研究において、こうした配置が、「臨時記号に対する”一度だけの”原則の回避」を意味しているかどうかを考察している24。(Manuscript Accidentals:Ficta in Focus 1350-1450 Andrew Hughes p69) Hughesは、単一の記号を、その前のピッチと後のピッチの両方を反映するように配置されていると解釈している。その選択は直接的な半音階である。 Medee fuにおいては、最初のgがc上に響く(第3小節)ことが重要である。半音階デザインには、g メロディ的半音階は、完全五度から長六度への音程進行と共同している。増音程がこの時代の雰囲気にあったことは、十分に信じる理由がある。そのために、c/g♯が様式的ではないという主張する問題ではない。重要なことは、このような進行に、同時代のソングにおいて、何度も出句合わせることである。 p153 Medee fuとリンクしたCine vermeilでは、cantusは、テノールがB♭からAへと低下する間、fからf♯へと動き始める。etc.(略) にもかかわらず、ヒエラルキーは通常、明らかである。このヒエラルキーは伝統の非常に基本的な側面であるため、臨時記号を含む声部間のconflictの分析において重くのしかかってくることだろう。 こうしたconflictsには、増、減音程がしばしば含まれる。これらは、数少ない音楽学者らが無視してきた規則として以上に、必要な規則を呼び起こすように思える。 私の傾向は、その尊敬されている位置からの必要性のルールを下げ、作曲の実践において微妙なニュアンスを分類することであるが、それらは、記された記録に適切に記録されていることだろう。32 32Peter Urquhartは、対斜を容認することを望まないことに加えて、必要性のルールを過度に強調することで、現代のさまざまなありそうもない傾向、特に想像上のinflectionの「周期的な」傾向がますます多くのinflectionを生み出していることについて説得力のある説明をしている。Peter Urquhart CROSS-RELATIONS BY FRANCO-FLEMISH COMPOSERS AFTER JOSQUIN p22-6 p154 必要なinflectionの想像上の適応に自動的に陥る代わりに、テキストの問題の分析に、声部の標準的なヒエラルキー的配置の重要性を考慮に入れることができよう。 Medee fuのコントラテノールには、2つの疑問が浮かび上がる。1つは、第8,45小節のG 私は、コントラテノールが、cantusとtenorのinflectionについての編集者の結論を導くという考えには抵抗する。特に、自明の対位法的ペアとして、これら2声の音楽センスが良い場合には。なぜなら、このペアの基本的ロジックに対抗してに対して、ルーチン的に動くことが、コントラテノールの役割だから。コントラテノールは、ルーチン的に、垂直的協和音において(不協和音の原因となる)、リズム的にシンクロして(シンコペーションの原因となる)、フレーズ終止において、テノール+cantusに対抗して再置される。 むろん、コントラテノールは、両領域に歩調をあわせることをルーチンとしている。我々は、コントラテノールについては、2つの異なった機能を満たすことを要求される声部として考えよう。すなわち、テノール+cantusの強化と、両声部の活動と距離を置くこと、である。これらのロジックを確かめることと、(逆に)壊すこと、である。こうした基本的な態度は、コントラテノールを補助的声部として扱ってきた。 コントラテノール的な再置は、リズム的詳細やフレーズデザインのレベルでしばしば生じている。和声的不協和音とともに、それは、分析を受けることがより困難となっているが、こうした慣行もまた、ありふれたことである。 Guillermus MalbecqueのAdier vous di(Oxford 213 f.21)からの例3.5の詳細を考えてみたい。cantusとtenorは、よきカデンツを形成している。その間、コントラテノールは、それらとシンクロするのとは程遠い動きになっている。これは、リズム的に動いている。すなわち、コントラテノールは、2声部間において、拍の最小分割をしており、そしてそれは、cantus-tenorのカデンツ到着のまさにその瞬間で休符となっている。 そしてそれは和声的に生じている。すなわち、コントラテノールは、cantus-tenorと協和音となっている。テノールのf♯に対してGとなっていることを例外として。 この作品の唯一の現代譜において、編集者は、f♯としてドロップさせ、この結論に導かれた不協和音が仮定されたことだろう。  は、 は、改訂は、対位法を”修正”しない。その保証もない。むろん、ソースが誤っている可能性もある。もしそうでなければ、Malbecqueは、不協和音を好んだか、そうしたことについて、無頓着だったか、ということだったのだろう。 不協和音を生成するコントラテノールを見出すことはしばしばあるので、無頓着とい説明は、説得力がある。 p155 もっとも説得力のないレスポンスは、不協和音が、cantus-tenorduet.によって定義された、近接するinflectionの標準的ロジックに従うテノールのf♯についての疑問の原因となる、と考えることである。 同様に、Medee fuのコントラテノールも、cantus-tenor duetの対位法のロジックとともに、時折、シンクロからはずれる。コントラテノールが”必須ではない”と論じるのは、論外である。こうした伝統的考えに密接した論争は、この点を誤りがちとなる。 Strohmは、その重要な役割を分析したが、その役割がいかに重要であろうとも、コントラテノールの地位を、主要なデュエットのテキストを決定するレベルに引き上げるべきではない。 この見方においては、第8、45小節のコントラテノールのG 作曲家の心にあるコントラテノールのヒエラルキーは、演奏時の音色のヒエラルキーと融合した。不協和音イヴェントは、曲の音の背景にその場を見つけた可能性がある。33 p156 コントラテノールは、和声的緊張を加えていることだろう。そしてこれは、第11,39,51小節での増五度としての解釈をすることになる。 中世後期の音楽理論における必要性の規則のヘゲモニーは、増、減音程が使用されたことを意味する臨時記号的なコメントから十分なサポートを受けている、記譜された記録で弱くなる。 ティンクトーリスは、垂直的減五度には非常に反対した。彼の反対は、K.Bergerが、それらを合法化させるために、その内容を分析することを許容している。34(Musica Fictap95-100、Peter Urquhart CROSS-RELATIONS BY FRANCO-FLEMISH COMPOSERS AFTER JOSQUIN p29) Bartolomeo Ramos de Pareiaは、Medee fuの第7-8小節での増二度を、短三度にエンハーモニックに相当するように考えることで、どのように歌うのかについて、既述している。35 これやその他の”困難な”メロディ飛躍は、シャンティ写本やOxford 213 で伝播された多くのソングにおいて生じている。36 Prosdocimo de 'Beldomandiは、musica fictaの適用を"where ecessary, a because in art nothing-least of all a feigning-is to be applied without necessity" とし、”必要な”適用を、詳細に記述し、メロディ的三全音については、議論の対象外とした。37 J.Hothbyは、減五度は、特にプレインチャントにおいて避けられるべき、と述べている。putting things that way implies tolerance of the interval in polyphony and other kinds of music. p157 These innuendoes and begrudging acknowledgments that there is a place for difficult intervals in advanced polyphony are enough,高度に発達したポリフォニーにおける困難な音程の場であるこれらのほのめかし的認定が十分にあり、私は、提案する。実践的ソースにおける記譜された記述は、すべて訂正は必要ない、と。必要なのは、同定と使用パターンの分析である。 ♯と♭は時に、メロディ的に、カデンツ前の緊張を生じさせる意味合いとして、並置される。HasproisのMa doulce amourでは、♯と♭は並置されるだけでなく、カデンツ前の増六度を作るために、同時に置かれていもいる。その他の作曲家らも同様である。39 Guillaume le Gratは、♯と♭の並置を、サイクルで形成された3つのソングでの様式の一般的特徴としている。40 cantusにおける困難な跳躍は、時に、スタンザ形式やフレーズ形式と共働する。そうした跳躍は、新しいセクションやフレーズにエネルギーを与える効果を持っている。41 Puis que je sui fumeuxの冒頭近くで、Hasproisは、テノールにおいて、大胆なc♯への長七度の跳躍を使っている。cantusではf→gとなっている。42 p158 Medee fuでは、cantusにおけるc♯下での増五度(第39小節)の機能は、重要な近接したinflectionの和声的緊張を高めている。 (略) |