| Musica Ficta6 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

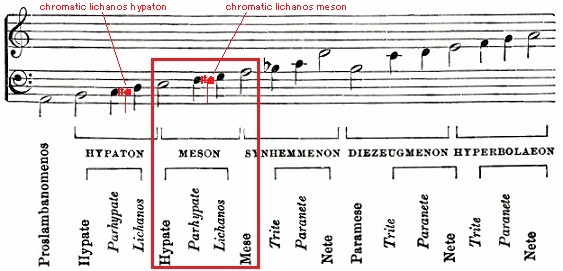

| p93 5 Vertical and cross relations (i) The prohibition of mi-against-fa discords この時代を通じて最も一般的に禁止されていた縦の関係は、前の章で扱ったもの、三全音、減五度、および不完全八度であった。 明らかな理由により、この禁止は通常、完全協和音程における”mi contra fa”の禁止として表現された。この時代の初期に、Philippe de Vitryは、テノールが、f上のdiscantのfaに対してfaにおいてmiを歌うとき、 結果として得られる五度は協和音程ではなくなり、修正する必要があることを説明した。 1 14世紀初頭の別の作家、Petrus frater dictus Palma ociosaは同じ情報を提供し、必要な臨時記号によって、オクターブも完全で保たれるべきであると付け加えている3。 VitryとPetrusのどちらも三全音に言及していないのは、彼らが、四度がまったく完全協和音程ではなく2声部の対位法を論じているからである。その結果、協和音程のみを使うnote-against -note は生じていない。減価した対位法においては、それは不協和音程として扱われる。 実際、Petrusは、四度と三全音の両方で、華麗な対位法で使用される不協和音について言及している。 4 当時の対位法における四度のステータスは、他の音程のステータスとは異なり、それは自身に沿ったものであるという点で独特である。 四度は、それ自体は不協和音なのである。三度や五度下でフォローされることによって、それは協和音程となるのである。 その結果、四度は、3つ以上のパートの対位法でのみ協和音程として使用できる。当時のほとんどの論文は、単純な2つのパートからなる対位法の基礎的紹介に限定されていたため、mi-against-faの規則は、不完全五度と八度のみを明示的に禁止することがほとんどであった。 しかし、3声以上のパートの単純な対位法では、mi against fa は、四度が協和音程として使われることを意図された場合には、四度上においてもまた避けられなければならなかったことは、明らかである。 そして、実際には、3声以上の対位法を扱った理論家たちは、不完全な四度を、mi against-fa の禁則に明示的に含めた。 p94 Petrusのテキストは、証拠を蓄積してのみ答えることができる疑問を提起する。すなわち、mi contra faの禁則は、四度、五度、八度に無条件に適用されるのか? それらが協和音程か不協和音程かで使われるかどうかにかかわらず。(その場合、Petrusが、華麗な対位法で使用された不協和音の中に三全音を含めたことは、ミステイクになっただろう)。あるいは、それらが協和音程として使用されるのが意図された場合にのみ禁止がそれらに適用されるのか?あるいは、それは無条件に五度と八度に適用されるが、四度には協和音程として使用することを意図している場合のみ適用されるのか? Philippus de Caserta(または14世紀後半の彼の名前で書かれた論文を書いた人)は、ユニゾン、五度、八度、十二度についての彼のRegule contratuncti において、「我々は、前述の協和音程について、mi against faも fa against mi も作ることは決してないかもしれない」と述べている。6 ここにこうした禁止が語られた標準的な方法の初期の例がある。 フィリップスは2声部からなる対位法について議論しているので、四度については述べられていない。 論文で紹介され、当時を通じてmi-against-fa の禁則に定期的に関連付けられている別の標準的な表現は、mi against faを修正するためのmusica fictaステップの使用に関するものである。 このような使用は「必要性のため」(causa necessitatis)であると言われ、次の章で説明する「美しさのため」(causapulcitudinis)の使用とは区別される。7 15世紀の初めに、Prosdocimus de Beldemandisは、対位法の規則(それが自然に属し、最も頻繁に現れる)の中での禁則を提示し、暗黙的に四度を含む一般的な形式を供与する(∵これは、3声以上の対位法に対しての完全協和音程で使われる)すなわち、「完全協和音程では、 mi against fa を配置するべきではありません。逆もしかり。なぜなら、そうすると、完全協和音程を増減させることになろうから。それは、形式が不協和音であるからです。」8 この規則は、単純な対位法の規則の中に示されるため、そのような音程が不協和音のように扱われる場合、減価した対位法には適用されない可能性がある。Prosdocimusは彼の対論論文の最後のセクションで同じ問題に戻り、今回はmuica fictaの規則としてそれを再定式化し、彼の先任者がしたのと同じ理由で三全音に言及することにはネガティヴである。 round bとsquare bの2つの記号の配置に関しては、以下のようである。すなわち、これらの記号は八度、五度に適用され、同じ音程は、もともと不協和音であればよい協和音程を作るために、これらを増減させる必要がある。なぜなら、こうした音程は常に、対位法において協和音的になるべきだからである。 同じ規則は、対位法規則として、あるいはみかけのステップの使用(musica ficta)に関する規則として提示できる。両方の形式で、規則は15世紀および16世紀の論文で定期的に繰り返される。 p95 しかし、それがこのように一般的に表現されている場合、無条件に適用されるのか、単純な対位法にのみ(つまり、4度、5度、およびオクターブが協和音程として使用されることを意図している場合に限って)適用されるのかは、依然として明確ではない。 初期の対位法関係の論文のほとんどが、つまりProsdocimusのように、単純な対位法と減価対位を区別するものであっても、初心者には単純な対位法における最も初歩的な指示のみを提示しているために、彼らがこの問題に対処せず、さらには明確にもしていないことは驚くべきことではない。 このため、著者が対位法の芸術をより深く探究してくれるのを待つ必要があう。Johannes Tinctoris は 15世紀の誰にも増して、これを深く行い、その結果、I477年の彼の対位法論文には、ここで私たちが興味を持っている疑問に関するいくつかの興味深い初期情報が含まれている。 Liber de arte contrarpunctiの2冊目の最後から2番目の章では、減価した対位法での不協和音の使用が説明されており、そのタイトルで、「彼らがみせかけの協和と呼ぶ不協和音[つまり、半音階によって増減少する完全協和音程]は、完全に避けなければいけない」と主張する。 したがって、ティンクトリスは、対位法からそうした音程をはっきりと、追放する。それは、単純な対位法からだけではない。しかし、この章のテキストは、ティンクトリスの意見が、同時代の人たちと共有されていなかったことを示している。 続けて、クリアな頭を持っている人は、不協和の許容と取り決めについて私たちが言ったことが、他の人がみかけの協和と呼ぶ不協和とは関係がないことを理解しなければなりません。 私たちは、 major semitone の欠如あるいは過剰が原因によるfalse unison and the false diapente , and false octav e and any other false concordを避けなければならない。最初からマスターによって、完全協和においてmi against fa を導入しないことが生徒に教えられる理由は、これなのである。 それにもかかわらず、私は多くの作曲家の間で最も頻繁に、多くの作曲家、最も有名なものでさえ、その反対を発見した。 Faugues in his Missa Le serviteur ,with Busnois in his chanson ,je ne demande, and with Caron in one chanson which is named , Hellas のように。[例8を参照] ティンクトリスは、しばしば彼の同時代の人々の慣習を改革しようとしている。そのパッセージ、特にその例は、15世紀後半の「多くの、多くの作曲家、さらには最も有名な(作曲家)」でさえ、どのようなmi-against-fa が容認されていたのかを正確に示している 。 Faugues の最後から2番目のbreveでのAとE♭の間の減五度、ビュノワのbreveでのEと♭♭の間の減十二度、Eとbの間での減五度、Caronの最初のminim,もう1つは最後から2番目のsemibreve、 これらはすべて作曲家が意図したものであり、演奏家によって修正されないままにされていたことを、ティンクトリスは暗示し、この意味合いから、例は本当に貴重なものになる。   p96 さて、これらのmi-against-fa不協和について最も印象的であるのは、それらすべてが単純な対位法で発生することである。 これは、我々の問題の予期しない解決策を示唆している。すなわち、不協和音として使用された場合、減価した対位法においてのみ、まったく受け入れられなくもないか、または許容され得る。mi-against -faの不協和は、単純なnote-against note 対位法でも許容される。 しかし、mi-against-faの禁則が何らかの意味を保持することができる場合(そしてそれがあまりにも頻繁に繰り返されて完全に無意味になった場合)、そのような不協和が許容される可能性がある条件を探す必要がある。つまり、どのようにして上記の例でのように使用されるのか、ということである。 これらの音程を許容できるようにする条件は、その内容に沿ったものであるに違いない。そのやり方は、followed ('resolved') と preceded (‘ prepared')である。 p97 Fauguesにおいては、減五度のA-E♭は、長三度B♭-Dに解決される。つまり、不協和音程は、mi-ステップが全音階的半音上に進み、fa-ステップが全音階的半音下に進むやり方で、(不完全)協和音程へと解決される。 Busnoisにおいては、E-♭♭はC-aaまたはF-aaのいずれかに解決していくと見なされる。上声部では、不協和音♭♭に続く2つのsemiminims(ラソ)は、単なる装飾的な解決予測であり、下声部では、解決は、minim休符一つ分遅れ、次のminimとなる。 もしもF-aaへの解決を取るとすると、Busnoisからの教訓は、Faugesからのものと同じである。つまり、不協和音程は、mi-ステップが半音上がり、fa-ステップが半音下がる。 もしもC-aaへの解決を取るとすると、条件を緩和して、協和音程への解決では、不協和音ステップの1つだけを適切に解決する必要があると言える(mi-ステップが半音上がるか、fa-ステップが半音下がる)。 どちらの場合でも、減価した対位法に属する音符によって、さらには休符によっても、解決が遅れる場合がある。 これまでに得られた結果を念頭に置いて、私は、Caronの最初の方のE-♭の減五度の解決は、F-aに進み(弱拍の韻律介在するminimを伴う)、2番目の解決はa -aであると考える(下声部に休符を挟んで)。 したがって、4つのケースすべてから導き出せる一般的なルールは次のとおりである。すなわち、mi-against-faの不協和は、単純な対位法においてさえ寛容され、それに続いて、少なくとも1つ、できれば両方の不協和音の適切に解決された協和音程の音符が、が続く。つまり、miステップが全音的半音を上に、さらに、faステップが全音の半音を下に)。解決は、減価した対位法に属する音符、または休符によって遅延する場合がある。 FauguesとBusnoisの両者では、問題のある不協和は、それらが解決されるのと同じ協和が先行するので、不協和の適切な「確保」もまた、その寛容のためには必要であり、解決を支配するこの確保を管理する規則が反映されていると思われることだろう。 しかし、Caronは、これが事実ではないことを示している。すなわち、2番目の不協和の前では、上昇する半音がfaステップに到達することも、下降する半音がmiステップに到達することもない。 したがって、mi-against-faの不協和を許容できると判断するには、適切な「確保」は必要ではないかもしれず、むしろ、いかなる協和音程も適切な確保と見なされることだろう。 Tinctorisは彼の例では、4声作品から2声だけを抜き書きしているが、フルの4声テクスチャの精査は、示唆的であるかもしれない。(例9)13 それぞれのケースで、コンテキストは、理論家たちによって議論された不協和がなぜ♭の付加によって訂正されなかったのかを明らかにしている。 これらの不協和のそれぞれはしかし、conflicting fa-stepがmi-stepで変化されれば、訂正されると考えられる。(私はこれをあまり勧めはしないが)。 それらが訂正されるべきではなかったという事実は、明らかにTinctorisによって暗示されており、それらは寛容されたことを意味している。 そして、私がTinctorisの例から派生させた規則は、等しく、4声の例から由来している。すなわち、不協和は、それら(4声が)が適切に解決されてこそ、寛容されたのである。 p99 したがって、たとえば、Faugues のパッセージの結末には、構造的に中心となるcantusとテノールの間にはフリギア旋法のカデンツが含まれ、バスとアルトは構造的に重要ではない役割を果たし、バスはAからD,aではなく、AからB♭への動きによってカデンツを”回避している”。 これに沿って、もしもカデンツの導音がE♭の代わりにc♯が選択されなければ、E♭とA-aの三全音が避けられないことは明らかである。それは、テノールの調号を考慮して最もありそうもない選択であり、そしていずれにせよ、ティンクトリスが考慮さえしない選択である。 三全音を寛容できるのは、問題のあるfaステップ(Eb)がmiステップ(D)に下がって不協和が解決されねばならない。  この主題は、2巻目の最後の章でティンクトリスによってさらに追求されている。 確かに、chromatic semitoneによって不完全または不要になるような完全協和は、alterationによって、避けられなければならない。ただし、ほとんどすべての作曲家が、これらの小節を定義する音符のすべてまたは半分以上の部分を使用していることを認識しています。[ 以下の例では、semibreve]であり、3声の構成で完全化[カデンツの完了]の直前にある。次に例を示す[例10を参照]。14 pI00 ティンクトリスの同時代の人たちが容認できそうなmi -against-fa 不協和は、ここでは、3声で書かれたカデンツ進行の最後から2番目の和声で発生している。 それらは、カデンツ進行の最後から2番目の和声が、導音を含むパートのdiatonic semitone によって終止での完全協和音程に進む場合がある不完全協和音程でなければならない2声対位法で発生することはできない。 (ティンクトリスの例では、これらの2声からなる最後から2番目の和声は、ステップ進行でオクターブへと解決される長六度である。すなわち、テノールとコントラテノールの間での第3小節でのD-d への解決における第2小節のE-c♯である。そして、テノールとsuperiusの間での第7小節でのa-aa への解決における第6小節の しかし、不協和は、導音に対する3番目の声部によってもたらされる可能性があるのだ。ティンクトリスの2箇所のカデンツでは、旋律上の考慮事項により、この3番目の声部を、♯化した導音に合わせることができない(そして、いずれにせよ、ティンクトリスは、理由が何であれ、彼の同時代の人が、そこの第3声部は♯化しないことを明らかにしている)。 最初の方のカデンツの結果は、Tinctorisの前の章からすでに導出した規則に完全に準拠している。すなわち、contortenorとsuperius(第2小節のc♯-g)の間の減五度は、半音上へ(dまで)と適切に解決されたmi -step(d)で、協和音程(第3小節のd-f)でフォローされるので、寛容されるであろう。 Tinctorisの2番目の方のカデンツは、しかし、面倒である。外見上はやはり完全に規則に準拠しているが、contratenor とsuperius (G-g♯)の間の増八度は非常に耳障りなので、私は、ティンクトリスがこのケースを誇張しているのではないかと思う。  私の疑いは、音程の時代錯誤の経験から生じているのだろう。中世やルネサンスにおいて、八度は最も完全な音程と考えられていたこと、そして、もっと多くの点で、おそらく前の章で、直接的な旋律の不完全八度の禁則は、三全音や減五度の禁則よりも明確であったことを思い出されたい。 垂直方向の不完全なオクターブが許容されると結論付ける前に、ティンクトリスのこの1例よりも多くの証拠を見つける必要がある。とりあえず、特定の条件下でmi against fa を許可する規則は、不完全四度と五度に言及するが、不完全八度を指すのではないと私は信じている。 pI0I 16世紀の理論家の一部は、ティンクトリスの例の上記の解釈を支持する証拠を提供している。Giovanni del La go は、une 3、I538年のPiero de Justinis への手紙の中で、彼のモテットのひとつでのパッセージでのdiesisの記号の使用を批判している(例11を参照):I5  しかし、私は、あなたがそれを記したのは、そのような場所で、この五度を減五度にしないためにmiを歌う(diesisの記号の使用している)ということだと思います。 私は、square bを表す十字の記号よりも、その場所でround bを書き入れた方がよかったと思います。 特にすぐに一方の部分が上昇し、もう一方の部分が下降する場合は、不完全な、または減価した五度が三度に進行するのが適切です。 明らかに、Piero de Justinis は、どの歌手も、Fへと下降するにおいて、(シを)♭化をして歌わなないように、♯化の意味合いで(訳注;もともと したがって、Piero de Justinis は、メロディと垂直方向との競合に気づき、メロディではなく垂直方向の禁則が強制されたことを確認した。 しかし、Del Lago は、(メロディと垂直性の両者の)競合要求の間の選択は必要ない、と考えた。なぜなら、特にmiステップが半音上に、faステップが半音下がった場合、三度への解決がなされるならば、減五度は許容されるからである。 少なくとも1つのパートでの全音階的半音を伴う三度へと解決していく減五度は、ティンクトリスの例では最も一般的な状況であった。それは、彼が例示した6つの進行のうち4つで発生した。 それ以外の別の進行では、fa-stepが半音下がってユニゾンへと解決する減五度を含んでいた。 さらに、del Lagoは、間接的に、減五度の「確保」は要件に属さないことを確認している。彼はmi-against-faの不協和に続くべきやり方についてのみ話し、その前のやり方については話していない。したがって、del Lagoは独立して、ティンクトリスの例に対する我々の解釈を裏付けている。 さらに、完全五度が前または後にある場合にも、減五度が許容されたという証拠がいくつかある。 del Lago'の先任者のいくつかは、対位法でそのような進行を許容していた。 Ra mos de Pareiaは、次のように平行完全協和音程の禁則を強調した。 確かに、Tristanus de Silvaによると、五度[の場合]は禁止されてはいない。なぜなら確かに、五度は、減五度である限り、五度の後に作成される可能性があるためである。Sois emprantisやその他のより古いもので見られるように。しかし、これは、減価していない[音価の]ものでは許容されない。[ただし、破壊されたもの、つまり、減価されたもので、許容される 。I7 p102 言い換えれば、 Ramos は、2つの平行五度を、より短い音価において、そのうちの1つが減価された五度であれば、許容した。 彼は心中で、ウォルター・フライによる人気のある英語のバラードSo ys emprentidの始まりを想起したことだろう。それは、フランス語化したincipit Soyez a prentis(例12を参照)でのいくつかのソースで現れている。18。 曲の唯一の平行五度は、第3小節での contratenor (c -d)と cantus (g-aa )の間で、そして再度、第6小節での contratenor (d-c) と cantus (aa -g) の間である。 ラモスがこれらの最初の方について言及したことはほぼない。すなわち、唯一の減五度となる可能性は、カデンツにそれを作成するために、contratenorのcにシャープを追加することだろう。しかし、第1に、この点のカデンツは、テキストラインの真ん中なので、非常にぎこちない。第2に、ここでカデンツ作成を欲しても、おそらく、g♯の二次的な導音を誘発し、いずれにしても、減五度を回避したことだろう。 一方、第6小節のパッセージについては、Ramosが言及している。すなわち、 contratenor のcは、そこのカデンツ的導音を形成するために、♯化していることだろう。その間、cantusのgは、♯化されることはない。なぜなら、それはfに依存しているから。 Tinctorisから導出したルールによれば、パッセージの減五度は、正しく解決されていることに注意されたい。 p103 もちろん、すべての音楽家らが、この時点でカデンツを作ることを選択するかどうかは議論の余地がある。引用されたパッセージの唯一の絶対的義務のカデンツは行末にある(mm。8-9)。 しかし、Ramosによって示唆された第7小節でのカデンツは、少なくとも可能である。  pI03 Lucidario in musicaにおいて 、ピエトロ・アーロンはラモスの問題の議論とその例示(「So ys emprantisと呼ばれるこの古い歌」)に言及しているが、それから引用はしていない。 代わりに、彼はPhilippe VerdelotのInfirmitatem nostramから引用している(例I3を参照)。 20 この例は、上で説明した進行を逆転させる。すなわち、ここでは、減五度が先行し、完全五度が続いている。しかし、ここでもまた、mi-against-fa の不協和の解決は、我々がティンクトリスから導き出したルールに従う。  Ramos同様、アーロンは、減五度はこうした文脈に沿って、非減価の音符においてではなく、減価されたパートにおいて、ここでは minim とsemiminim' において、許容される。21 そして実際、RamosやAaronの例においては、不協和はminimで続いている。 したがって、おそらく次のように規則を拡大する必要がある。 適切に解決されたmi-against -faの不協和は、たとえこれが完全五度で前後されても、五度において許容される。ただし、このような場合、この不協和は(通常の計量器記譜法の記号の下で)minimより長くはならない。 もう一人の理論家、 Franchinus Gaffuriusは、平行完全協和音程の禁則への例外を拒否するが、一部の音楽家らが、別の方法で考えたことを証言している。 しかし、性質とサイズが変更されていれば、2つの五度は、上昇または下降の平行進行で歌われると信じている人もいます。つまり、1つは完全で、もう1つは半音によって減価されている。たとえば、A-reおよびE-la-mi [AおよびE]、あるいは、proslambanomenosとhypate meson、低いb-miおよびF-fa-ut [BおよびF]、またはhypate hypatonとpharhypate mesonから直接進んでいる。  p104 ここにも、del Lago によって例示されたされる進行がある。ただし、残念ながら、 Gaffurius は、減五度を解決する方法を示さない。なぜなら、彼は、その進行が正当であるとは考えていないからである。 進行を是認した音楽家らの一部は、 del Lago の直近のサークルに属していた可能性がある。 1531年11月27日の手紙で、Spataroは、対位法に対して、どのように正当化して完全そして減五度を使うのか、というアーロンの質問に答えた。23 Spataroは間違いなく、Aaronもそうしたように、このような進行をエラーなしで使用する方法があると考えていた。 さらに、Aaronは、mi-against-faの禁則の許容が可能な例外について詳細に説明しており、例I4に示されているコンテキストでは、減五度が許容範囲であることがわかる。25 これらは、三度へのステップで進んだ、減五度のさらなるケースである。さらに別のそのような例は、AaronのCompendioloで説明された。(例I5を参照)。26 3つ以上の声部で書く場合も、類似のコンテキストで三全音を許容できる。「特に、次の例のように、三度または十度となる場合」。27  受容し得るmi against fa の例は、Adrian Petit CoclicoのCompendium musicesでも生じる。完全協和音程で mi against fa を歌うべきではない、とCoclicoは言う。「音符がスケールのようなパッセージの一部でない限り」28。 以下の例は、彼の意味を明確にしている。 1つは、Coclicoが「ソフトbを追加したことで、mi against fa を作成する」方法を示している(例I7を参照)29。 p106 第6-7小節で、aaとeを♭化することにより、すべてのmi-against-faの不協和を回避することができる。ただし、この例は、「 soft bを追加して、fa against mi(訳注;完全五度)を作成する」方法を示しているため、Coclicoがこれらの2小節において、付加的な♭は欲していないことが明らかである。 結果として生じる不一致は、semiminimの長さの経過音である。どちらも経過音miが上昇するのではなく下降するという点で、他の理論家から導き出した基準によって正しく解決されていない。 したがって、コクリコのそれは、mi-against-faの禁則への新たな例外であり、我々が他の理論家から学んだこととの関連で新しい、と結論づけねばならない。たとえコクリコの論文当時に(つまり、I552年に)新しくなくても。なぜなら、理論家は、対位法の規則は、上記で引用された例外が、「Josquin des Prezのドクトリンによる」ものである、と主張するからである。30 この例ではさらに3つのmi-against-faの不協和(第1,9,12小節のdicantの そして最後に、第11小節のaltusにおける このすべてから派生する可能性のあるmi-against-faの禁則 への一般的な例外は、mi against fa が、これが「誤って」解決される(つまり、miが下がる、またはfaが上がる)場合でさえも、短時間(通常、不完全な短縮時間の半最小)の経過音としてならば許容される、ということである。  許容可能な減五度と増四度の例を提供するI550年代初期のもう1人の著者は、 Luigi Dentice である(例I8を参照)。31  Luigi Denticeによると、ここでは両方のmi-against-faの不協和が許容されている。なぜなら、不協和ステップが同時に攻撃されることはなく、それらはupbeatに示されるからである。32 私たちがティンクトリスから導き出した規則によれば、両者はこれらの追加の制限がなくても、つまり、ダウンビートのnote-against-note の不協和音程であったとしても、どちらも許容される。 Denticeの制限は、16世紀の不協和音の使用に対する制御の高まりを反映しているが、すぐにわかるように、彼の時代にそれらが普遍的に有効であると見なされてはいない。 Denticeの対話の参加者の1人が、2番目の例についてこのことを言っているすなわち、「私はこのように構成されたこの四度を好んだが、多くの熟練した人がそれについて私を確信して初めて、そうしようと主張する自分自身を(十分に)信用するようになった。33 これがカデンツでの2次的な導音の使用に関する嗜好の変化に影響を与えるかどうかを言うことは不可能である。 p107 増四度を受けいれるための話者のためらいは、彼がカデンツにおける2番目の導音を♯化することに慣れていたことを示唆している。しかし、彼の発言を読みすぎたのかもしれない。 mi-against-faの禁則は、本質的に対位法の理論に属しており、この禁則の例外に関する私たちの情報のほとんどは、Tinctorisの対位法の論文から来ていることがわかった。だからといって、16世紀の対位法関係の論文の中で最も包括的である、Gioseffo ZarlinoのLe Istitutioni harmonicheの第三部で、重要な情報を見つけることは、驚くことではない。 他の多くの著者のように、Zarlinoは、「これらのエラーを回避するために、経験豊富な実践的な音楽家らは、シラブルmiが、完全協和音程においては、決してfaには使用されないという規則を採用した」ことを、我々に想起させるが34、彼はすぐに次のように追加している。「ただし、diapenteの代わりにsemidiapenteを対位法で使用し、diatessaronの代わりに三全音を使用することもあります。どちらも効果の高いものです」35 彼が例外の中に不完全八度を含んでいないことは、注目すべきである。少し後、 Zarlino は「これを行う適切な方法[つまり、減五度と三全音を使用する方法」としている。36 時々、semidiapenteを単一のpercussionで書くことがあります。 二全音によって(それが)直接引き継がれる時には、私たちはそうするかもしれません。[例19を参照] ここ[例20]では、パートは問題なく交換できます。 これは最高の当代の音楽家らによって実践されています。昔の何人かによって過去にあったように。 semidiapenteだけではなく、三全音も時々許可されます、すでに見てきたように。ただし、semidiapenteや三全音の直前には、完全または不完全協和音程が来なければならない。semidiapenteはそれから、前後の協和音程で緩和される。経験が証明したように、その効果はもはや悪くはなく、むしろ良いというようなやり方で。  この↑パッセージこそが、私が、減五度と三全音の合法的な使用上のDenticeの追加的制限を普遍的に有効なものとして扱わないことに決めた理由である。(同時に攻撃されないこと、およびアップビートで発生すること)。 p108 Zarlinoの対位法に関する専門知識は、Denticeのそれとは比較にならないほど優れており、彼は note-against-note 書法や強力な計量的立場においてさえ、不協和を明確に認めていた。 減五度の使用に対するZarlinoの制限は、miステップを半音上に、faステップを半音下にして、長三度へと解決することである。Zarlinoの規則は、任意の協和音程がその解決として行われ、パートの1つだけが半音だけ適切な方向に進む必要があるというティンクトリスから導き出された規則よりも、限定的である。 (三全音の解決をより限定的とする)Zarlino が、ここでの音楽慣習の真の変化を反映しているのか、単にこの慣習を改革して強化しようとしているのかを判断するのは難しい。 私は、後者がそうであると考えるようになった。なぜなら、我々は、1545年頃に、Aaronが、適切な方向に半音だけ進んだ1パートのみが許容されたVerdelotのモテットからのパッセージを引用したのを見たからである。 しかし、我々が見つけることができた正当な減五度の例のほとんどすべてが、ティンクトリスからのものであって、三度への解決であり(必ずしも長三度というわけではないにしても)、Zarlinoが言う状態そのものになっているということは、確かである。 解決の音符が2つのパートの間で交換される可能性があるという絶対的な目新しさは、Zarlinoの考察である。 私の知る限りでは、以前の理論家は誰も、そのような慣行について言及していないため、これは過去の音楽家らの何人かの慣習でもあったとZarlino が教えてくれたことは特に価値がある。明らかに、音楽のソース自体だけが、我々がこの慣習がどれだけ遡っているかを知ることを可能にすることだろう。 Zarlino はまた、mi against-fa の不協和の直前に完全協和音程を付けなければならないことを明確に我々に示した最初の理論家のようであるが、彼はそれ以上具体的なものを要求としないため、その制限は実質的に不要となる。とにかく、不協和音を不協和音として追うことはない。in the counterpoint of the period, one would not follow a dissonance with a dissonance anyway . そして最後に、Zarlinoは、三全音も使用できることを教えてくれ、それがどのように扱われるかについての議論を後に延ばした。我々はすぐにこの問題に戻ることだろう。 減少した2パートカウンターポイントの章で、減少した5番目の5の許可された使用について詳しく説明します:「同様に、シンコペーションでの四度は、semidiapenteに続いていくかもしれない。そのsemidiapenteには、長三度がすぐに続く。semidiapenteを使用して、パート間の対斜なしに十分うまく行くことが可能である。」38 以下に例がある。(例21) これは、我々が以前学んだものを超えている。ここでは、減五度は、不協和音的に(完全四度)先行され、繫留四度は正しく解決され、減五度が繫留と解決の間に挟みこまれている。  ここでもまた、Zarlinoが、減五度は長三度に解決される(両パートの半音によって)と主張しているのが、注目すべきことである。 p109 この主張の手がかりは、 Zarlinoの最後の警告にある。 理論家は対斜を避けたいと欲している。 確かに、減五度の2番目に可能性の高い解決策が、それは長三度ではなく短三度となるのだが、生まれることだろう。 減五度が常に(ほとんどの場合、ではない)長三度に解決されるというZarlinoの例は、これまで見てきたように、 以前の理論家たち以上にmi against fa の使用を限定することであり、 結果として、対斜を嫌悪することとなった。 その結果、 対斜の問題を検討するまで、Zarlinoがここで一般的な慣行に従うか、改革するかについての最終的な判定は、延期する必要が出てくる。 Zarlinoは、例22のコメントで、容認可能なmi-against-faの不協和の主題にもう一度戻っている。 例21では三全音があることに注意してください。これは、三全音を含むパートと良好な和声的関係を形成する長三度によってフォローされているため、耐えられる。 同じことが、例22の、長六度からフォローされるセミディアペンテにも当てはまる。 ただし、各アップビートの2番目のパートは不協和音です。 ルールに従って進行し、ear contentを残します。 39 これは、Zarlinoに対して、mi-against-fa 不協和 (excluding the imperfect octaves. of course) が常に解決されなければならず、そのために、mi-step は半音上がり、fa-stepは半音下がることになる。すなわち、減五度は長三度に収縮し、三全音は短六度に拡大する。なぜなら、このような解決は、問題の不協和とともに、非和声的な対斜を形成するからである。  pII0 そして最後に、Zarlinoは、この主題についてのさらなるコメントを提供している。 当時、音楽家たちは、2パートの間で三全音を書いていた。そのために、例23でのバスに書かれたシンコペーションしたsemibreveのsecond partに含まれている。三全音の音符は、聴こえてはいるのだが実際には同時には鳴らされるわけではない。また、パートは規則に反しないように調整されているので、結果の効果は良好である。  一見すると、Zarlino はここで何も新しいことを言っていないように見えるかもしれないが、この箇所には重要な意味がある。 それはおそらく、彼が「私たちが発見するであろうように、三全音も時々許容される」と言ったときに、理論家が言及したパッセージである。 一番下のパートの四度はもちろん不協和音であり、その結果、強拍では繫留音としてのみ使用できる。強拍での三全音繫留を使用したZarlinoの例は、単純な対位法でのmi-against-fa の不協和を可許容する一般規則の改訂を意味する。最下部声部上での三全音の使用は、最下部声部上の四度の使用と同じ規則と制限に従う。 私の知る限り、Zarlinoは、非和声的な対斜、つまり、増価または減価したdiapason、あるいは減価したdiapaon,あるいはsemidiapente,あるいは三全音、あるいは同様の音程を含む対斜の主題を体系的かつ詳細に扱う対位法の最初の理論家であった。41 すべてのエラーの作品を削除し、それらの訂正を保証するために、この関係[つまり、すべての非調和対斜]を避けます。 特に我々が2声で作曲する時には、そのような音程は響きの数の中で見つからず、少数の反対の見方にもかかわらずどんな属でも歌われないので、敏感な耳には悩ましい。 しかし、それは歌うのが非常に難しく、効果が低いです。作品の特定の部分で、これらの音程が歌われるのを避けられなかった人々に、私は失望します。 彼らの理由は想像もできない。1パートでそれを聞くよりも、2パートと2つのメロディの間でこの関係を見つける方が邪魔にはならないが、それは依然として悪く、耳はまだ気分を害します。 なぜなら数回のblowは、それが軽いのでなければ、、それがoneから来たかのように攻撃的です。したがって、これらの音程は、メロディ進行では認められていませんが、パート間の関係でも避ける必要があります。 。 。 しかし、多くの声部の作品では、そのような関係を避け、そのような行き詰まりに到達しないことがしばしば不可能であることは事実です。 。 。 p111 しかし、必要性が彼を圧迫した場合でも、彼[作曲家]は少なくともこれらの欠陥が全音階のステップで発生し、旋法に適切で自然なステップで発生し、臨時記号なものではなく、つまり、これらは記号 Zarlinoは2つのパートを書く際に非和声的な対斜を避けるように我々に指示しているが、多くの声部を書くときには、それを避けることはしばしば不可能であることを認めており、したがって、それらが偶然臨時記号的にinflectionされたステップを伴わない限り、それらを許容する。 完全音程でのmi against fa は、通常、水平方向および垂直方向に回避され、同様に、対斜においても回避されるべきではない理由を、彼は見出していない。 しかし、水平方向の非和声的な関係は、すでに知っているように、臨時記号で修正される可能性があるが、垂直方向の関係も修正される可能性がある。 すぐに学習するように、Zarlinoは、inflectionを加えることによってそのような対斜を修正することを提案していない。 彼はこの可能性について言及するのを忘れたか、作曲家は修正が必要な進行を書くことを避けるべきだと考えた。 後者の場合、Zarlinoの教えが彼の同時代の人々の慣習をどの程度反映しているかは、実用的なソースの調査でのみ知ることができる。彼は、いずれにせよ、彼らの作品において、対斜を避けない人たちに明確に言及しているので、我々は、慣行が普遍的ではなかったことを確かめることができる。 したがって、繰り返すが、Zarlinoの議論は、単にそれを説明するだけでなく、既存の慣行を改善しようとする試みの印象を与える。 しかし、この試みが、16世紀半ばの作曲家の間ですでに存在する傾向を利用して改革を試みた可能性もある。そして最後に、それは可能である。 これについては聴いた範囲であるが、Zarlinoは、不完全八度の対斜の最も不快な傾向を回避するために、既存の傾向を明示的かつ体系的にした。 すべての声部が同じ調号で表記されている音楽(Zarlinoの時代では事実上普遍的なケース)において、このような関係は、内部の臨時記号が導入された場合にのみ発生する可能性があるため、臨時記号的にinflectionしたステップを含む非和声的な対斜を避けるためのZarlinoの処方は、おそらくそのような努力を反映しているかもしれない。 確かに、Zarlinoの議論からいくつかの異なる教訓を導き出すことができるが、どれも確かではない。彼の同時代人の慣行を反映する可能性が最も高いと思う教訓は、せいぜい不完全八度の対斜を避けるためのアドバイスですが、他のものはそうではない。 対斜の主題はまた、平行不完全協和音程についての議論に沿って、明らかになる。なぜなら、ステップで動く2つの連続する長三度あるいは短六度が対斜を産生しているからである。 Zarlinoは、平行不完全協和音程を書くべきではないと助言しているが、平行完全音程が同じような理由で禁止されているという彼の主張は、慣行を記すというよりも改革しようとする試みとなっている。43 Zarkubi advises that one should not write parallel imperfect consonances, but his claim that they are forbidden for the same reason for which parallel perfect consonances are smacks , again , of an attempt to reform rather than describe the practice. 43 p112 同様に、Nicola Vicentinoは、同じサイズの平行する完全または不完全協和音程は避けるべきだと主張したが、実際には平行不完全協和音程を使用することを認めた。44 Jerome Cardan は、1546年の彼の De musica の中で、「2つの連続する6度、短6度、長3度、または短3度はよく響かないが・・・この音程進行は多くの人が許容している」45ことに注意を促した。 これにより、ZarlinoとVicentinoは、この主題についての見解を明確にしている。 Adrian Willaert の2人の弟子は、平行不完全協和音程に異議を唱えたときのAdrian Willaertの懸念を表明したが、一般的な慣習には従わなかった。 したがって、おそらく、当時、増四度と減五度を含む対斜は、ウィラールトと彼の仲間にとって懸念事項になり始めたと結論付けるかもしれないが、おそらく一般的な問題とはならないであろう。 これまでの調査結果の時系列の有効性は何か? 我々は、musica fictaステップを使用して修正する必要のある垂直的関係および対斜を見つけようとしており、我々は、垂直関係に関しては、当時、理論家らが、メロディーで禁止されていたのと同じ非和声的関係、つまり完全な和声関係でのmi-against-fa を普遍的に禁止していたことを、発見した。 旋律的音程の場合と同様に、垂直の非和声的関係の禁止もいくつかの例外を認められていた。 Tinctorisから我々は、単純な対位法でもmi-against-fa不協和が寛容され、それに続いて、少なくとも1つ、できれば両方の不協和音が適切に解決された和音が続くという規則を引き出した。(つまり、miステップはdiatonic semitone 上に、および/または、faステップはdiatonic semitone 下に)すぐに、または減価した対位法に属する音符の後、または休符の後でさえ。(私たちはまた、非常に暫定的であり、おそらくティンクトリスによって示唆されたものに反して、不完全八度は無条件に回避されることを提案した。) From Tinctoris we have derived the rule according to which a mi-against-fa discord will be tolerated even in simple counterpoint provided tsii preceded and followed by a consonance , with at least one , and preferably both , of the dissonant notes properly resolved (that is , with the mi-step going a diatonic semitone up and /or the fa-step going a diatonic semitone down) , immediately , or after notes belonging to the diminished counterpoint , or even after a rest. (We have also suggested , though very tentatively and against what was perhaps implied by inctoris , that the imperfect octave is to be avoided unconditionally .) この一般的な規則は、Zarlinoにおいて引き続き例示されているため、当時の終わりまでその有効性を保持している。確かにZarlinoは、片方だけではなく、両方の不協和音音符を適切に解決しなばならないという要求によって、mi against faの使用を限定している。 この追加的な限定は、非和声的対斜関係を回避したいというZarlinoの願いによるものである。 この願いを表現する際、Zarlinoが同時代の人々の慣習を改革しようとしていた可能性が高いため、彼の追加の限定もおそらく一般的には有効とはならず、16世紀半ばまでも、ティンクトリスから派生したより自由なルールが守られていた。 ティンクトリスの時代以前にもこの規則が有効であったかどうかを推測することしかできない。次の理由から。 1300年から1560年までの対位法の発展における一般的な傾向は、不協和音程の使用に対する(限定を通した)増加する制御傾向である。したがって、mi.against-faの禁則が最初は無条件に、後で自由化された形で行われた可能性は低いと思われる。 p113 その反対の展開(より自由な規則からより厳しい規則へ)は、より可能性が高いだろう。しかし、我々がティンクトリスから導き出した規則は、mi -against-fa の禁則をまったく意味のないものにしない限り、これ以上自由化することはできない。 したがって、少なくともこの規則に似た何かが、禁則の初めから、音楽家らによって、暗黙のうちに続いていた可能性がある。 そして、(ここでこの表現に与えた意味で)適切に解決された場合、増価および減価された音程が受け入れられるという少なくとも一般的な感覚は、Tinctorisよりも1世紀以上前に先行していると確信できる。 I357年の Johannes Boen は、D♯-miがdiatonic semitone 上がり、 c-fa がdiatonic semitone下がって、D♯ーcの垂直的な減七度がEと さらに、I482年のRamosからI545年のAaronまでの例から、適切に処理された減五度(上記の規則に従って処理されたもの)は、完全五度によって先行され、または(まれに)続く場合でも許容されることがわかった。ただし、そのような場合、不協和は(通常の計量器不法の記号の下で)minimより長くは続かない。 実用的なソースを調べただけで、この慣習がラモス(またはフライ)をはるかに超えていることがわかる。 同様に、Zarlinoから学ぶと、減五度の前に、不協和音の繫留された四度が先行するかもしれない。実際に音楽を調べる以外に、この慣習がどのくらい遡っているかを知る方法はない。 しかし、これらの両方のケースで、後の理論家が以前に禁止されたものを許可することはありそうもないことを推測するかもしれない。 したがって、我々は、不協和音がmensuraまたはtactusの一部より長く続くことを条件に、減五度が先行されるか、または(まれに)それに完全五度が続く場合があるということを言うために私たちの一般的なルールを正当に補強するかもしれない。(しかし、この最後の規定がラモスを超えてどれだけ遡るかを理論的なソースだけに基づいて確認することは不可能である)。これが正しく解決されると、繫留と解決の間の減五度の介在を伴って、不協和音の繫留された四度が先行することさえある。 我々は、Zarlinoから、最低声部の三全音の使用が、上記の最低声部の完全四度の使用と同じような規則と限定に従うこと(すなわち、強拍においてそれは繫留を導入すること)を学んだ。 慣習的なソースの精査のみが、我々に、この規則の有効性がどの程度遡るのかを教えることだろう。いずれにせよ、その疑問は、近代の編纂者や演奏者への実践的な意味合いはない。。 mi-against-faの不協和を解決する音符が声部間で交換されるであろうというZarlinoの考察の時系列的な有効性の広がりもまた、実践的なソースを基礎としてのみ、確かめられ得るのである。 p114 上記のすべての考慮事項は、単純な対位法においてさえ、mi against fa の使用に関連している。 さらに、これがどのように解決されるかに関係なく、mi against-fa の不協和が短期間のパッセージ音符として許可されることを、我々は、Coclico から学んだ。 再度私は、以前の慣行がより厳格というよりは寛容であり、その結果、 Coclicoの考察は、当時の全期間にわたって一般的に妥当であると信じようとする。 そのようなパッセージの音符の持続時間は、一般に、不協和音の経過音符の最大持続時間を規制したのと同じ規則によって管理される。 実際、我々は、Coclicoの考察をさらに一般化し、そして、減価した対位法では、mi-against-fa の不協和(不完全八度は除いて)は、他のすべての不協和音と同じように扱われると言うかもしれない。 そして最後に、我々は、音楽家らがいつ非和声的な対斜を回避し始めたかを正確に把握していない。 15世紀後半から16世紀の音楽では、実用的な証拠に基づく最近の研究により、非和声オクターブの関係を含む、このような相互関係の広範な許容範囲が示された。 Zarlino でさえ、彼の同時代の人たち全員がそれらを避けたわけではないことを認めた。私の推測では、彼の時代にはせいぜい不完全八度の対斜を避けるためのアドバイスしか守られていなかったのだと思う。 しかし、この推測が正しいとしても(そして私たちの耳の証拠以外に、実際にはそれについての証拠はない)、この推定傾向の有効性がどれだけ遡って延長されたかはわからない。 増四度4番目と減五度の対斜を回避したいという願望は、おそらくWillaertに由来している可能性がある。 Zarlinoの時代には、それはまだ一般的な関心事ではなかったが、 Zarlinoの教えの威信がこの懸念を16世紀後半に、後に「最初の実践」と呼ばれるもののフォロワーの間でより広く広げた可能性がある。 すべての声部が同じ署名を持っている場合、たとえば、フラットがなく、内部の臨時記号を使用せずに生じる可能性がある唯一の増価または減価した垂直音程は、B 2つの声部がそれらの署名において1♭分異なっていた場合、たとえば、1声部にはフラットがなく、もう1声部にはB♭の署名があった場合、さらなる非和声的垂直関係が発生した。それは、B♭とEの間の新しいステップを含んだ既知の三全音と減五度と同様の、B そして、2つの声部が2フラット分で異なる場合(ややまれなケース)、1声部にはフラットがなく、もう1声部には署名にB♭とE♭がある場合には、BとE♭との間の減四度と、E♭とBの間の増五度の2つの新しい非和声的関係が発生した。それは、E♭とA,そしてE♭とE p115 したがって、なぜ理論家によって定期的に議論されてきた増価または減価した垂直音程が、不完全な四度と五度(特に、三全音と減五度)と不完全なオクターブだけだったのかが、明らかとなろう。これらは、通常、musica fictaのステップによる修正を必要とする可能性がある、唯一の垂直関係であった。 ii) The method of avoiding mi-against-fa discords これで、どの非和声的垂直関係が通常発生し、修正が必要になるかがわかった。それらはどのように修正されたのか? 前の章で、メロディとともに発生する同じ非和声的関係を検討したとき、基本的な選択には、フラットまたはシャープによるそれらの修正が含まれることがわかった。 縦の関係を考えると、同じ選択に直面するが、これらは2つの異なる声部の間で発生するため、選択は2つの声部のどちらを修正するかも考えられる。 我々は、後者の可能性をすぐに考えるかもしれない。 当時の音楽家らが、たとえば、テノールをそのまま残して、他の声部をinflectionさせる、あるいは高い声部に属する音符をinflectionさせるといった考慮事項に定期的に支配されていたとしたら、これらの考慮事項は確かに、 音楽理論のトレースに残されたに違いないが、実際はそういうことはない。 垂直の非和声的関係を修正するには、フラットまたはシャープのどちらを使用するかを決定する必要がある。 前の章では、メロディ的に発生する同じ非和声的関係が、通常はシャープではなくフラットを使用して修正されることを確認していた。その理由について説明を提案した。 同じ理由が旋律的関係と垂直関係にも等しく有効であるため、後者もシャープではなくフラットで修正される必要がある。そして、前の章で提供した理由は、異なる調号で表記された2つの声部の間に生じる関係にも当てはまる。 さらに、異なる署名を持つ声部間で発生する「新しい」非和声的関係(つまり、両方の声部が、フラットが少ないものと同じ署名を持っていた場合に発生する関係に加えて )は常に、その用語の1つとして、署名によって♭化されたステップが含まれている。 このステップの♭化は、署名によって明示的に要求されるため、このステップを含む関係を修正する場合は、署名の臨時記号をキャンセルよりも、他の音符を♭化する方が理にかなっている。 しかし、この追加の議論がなくても、前の章でのみ提示された議論に基づいて、ポリフォニーで正常に(つまり、内部の臨時記号を使用せずに)発生するすべての非和声的垂直関係は、フラットを使用して修正する必要があると結論づける必要がある。 pII6 この結論は、理論的な証拠によってある程度サポートされている。15世紀後半以降、理論家らがmi-against-fa 不協和を修正する方法を示し、♭を用いてそれを行う方法の例は数多くある。 Johannes Tinctoris は、15世紀後半から15世紀後期にかけて、彼のLiber de natura et proprietate tonorumにおいて、♭がtritus(第5,6旋法)で使われた理由は、「完全協和の理由によるため」(つまり、mi against faを修正するため)であり、もう1つは「三全音を避けるニーズのため」である。そして、前者の例を示し、テノールは round bを得る。それは、contrapunctus声部において、round bに対抗するfがあるからである。50 fを♯化することで同じ結果が得られることを、彼が指摘することはない。そして、♭によって垂直方向のmi against faを修正するというこの自明の感覚は、ティンクトリスの後にも多くの理論家によって伝えられている。51 さらに、一部の理論家は、♭と♯が異なる機能を担っていることをはっきりと私たちに語りかけている。これの初期の、まだ非常にあいまいな兆候は、おそらくGeorg Rhauによって提供されている。52 musica fictaとは何か、2つの記号、 つまり、faとmiには2つの異なる機能があり、1つは必要に応じて使用されており(そして、causa necessitatisがmi against faを回避するため」を意味することは既にわかっている)、もう1つは「心地よさ」のために(そして Rhauのpropter iucunditatemは、他の理論家らのcausa pulcritudinisに相当する)。 明確であるが、完全にあいまいでないわけではなく、♭と♯の機能が区別されていることは、すでに引用されているGiovanni Maria Lanfrancoの次の文章に示されている。 soft b がsquare bの曲でトリトンを避けるために使用されるのと同じように、三全音の粗さを甘くすることもできるdiesis(♯)は、長六度がoctaveに進行するように、あるいは短三度がユニゾンに進行するように、あるいはカデンツの最後の長三度や十度のように、より甘い協和音程を作成するために任意の順序で実践されています。53 mi against fa を修正するためにフラットが使用され(Lanfrancoの引用をこのやり方で一般化することができる)、カデンツの最後から2番目の和声で♯化された導音やあるいは最終和声の長三度を生成するために、♯が使用される。 ♯がmi against fa を修正するためにも使用される可能性があることに口をはさんでも、Lanfrancoは、その機能への反対はあまりしなかったが、彼がこのように言うやり方は、これがシャープの通常の機能ではないことを示唆している。 mi-against-faのコンテキストでの♭の使用を説明する理由は、自然に発生するコンテキストにのみ関係し、内部の臨時記号によるためのものではないため、次のようにLanfrancoを正当に解釈できる可能性がある。すなわち、 mi against faiは通常、♭によって修正されるが、内部の臨時記号のために生じた場合には、♯によって修正される場合がある、ということ。 しかし、この解釈が正しいかどうかにかかわらず、Lanfrancoは、たとえ反対が絶対的でなくても、2つの臨時記号の機能は異なると明確に考えている。 pII7 確かに、その当時より前の証拠は別の結論を示している。すなわち、14世紀や15世紀初期の理論家らは、♭と♯の両方において、mi against faに対して修正をした。 14世紀初頭、 Philippe de Vitry は、「みせかけの音楽が時々必要であり、すべての協和音程またはメロディーがあらゆる記号で完全化されるためにも必要である」と述べ、そして、テノールの Petrus frater dictus Palma ociosaは、テノールにB また、Philippus de Casertaは、 我々は、テノールのmi-stepは所与として扱われ、変更されないため、上記のすべてのケースで、miの記号がdiscantに導入されると考えるかもしれない。 58 しかし、15世紀初頭の別の理論家、Prosdocimus de Beldemandisもまた、♭と 六度と最後の規則は、これらの2つの記号、round bやsquare bのcontrapunctusにおける配置を理解するために、 以下のようになる。すなわち、これらの記号は、オクターブ、五度に適用される、ということである。そしてそれらが以前は不協和音だった場合に、それらを良好な協和音程にするためにそれらを増価または減価する必要があるのと同様の音程にも。なぜならそのような音程は、常にcontrapunctusにおいて長調あるいは協和音程が作られるべきだからである。59 したがって、 mi against faを回避する場合は、両方の記号を使用できる。 そしてProsdocimusは、これはdiscantの方がが調整され、テノールが不変として扱われるということではないことを、明らかにしている。 1425年と1428年の間で彼が対位法論文を改訂したとき、彼はmusica fictaを扱うセクションの最後に、長いメッセージを追加した。これは、低声部または高声部のどちらをinflectionするかの疑問についての唯一の明確な議論である。我々にとって非常に興味深いものである。 また、これらの2つの記号をさらに理解できるように、これらの音程を長調的inflectionと短調的inflectionのそれぞれに関して変化させるためには、これらの前述の記号を、下の声部と反対の声部として上の声部を適用できることを知っておく必要がある。 上声部のalterationが round bとともに行われる場合は、下声部はsquare bでalterationが行われる。そしてalterationが上声部でsquare bとともに行われる場合は、下声部はround bでalterationが行われる。 しかし、私はあなたがこれらの記号を適用する際には慎重になることをお勧めします。それらがより心地よく聞こえるところに適用されるべきだからです。 それらがテノールでよりよく響く場合は、それらはテノールで適用する必要があります。それらがdiscantでよりよく響くなら、それらはdiscantで適用されるべきです。それらがdiscantとテノールで同等に響く場合、それらはテノールではなく、discantで適用されるべきです。 contratenor , triplum , quadruplum でこれらの記号のいくつかを適用する必要がないように。こうしたパートは、これらの記号のいずれも適用されるべきではないからである。 appropriate sign が同じように響く場合は、それは、テノールではなく、discantに適用する必要があります。記号がどこでより良く響くかを知ることは、私があなたの耳に任せます。なぜなら、これには、状況が特定の方法で無限であるため、ルールを与えることができないからです。 60 pII8 Prosdocimusは、tenorまたはdiscantのどちらかより良い響き(規則では規定できない)を活用することを勧めている。両方の解決が同等に良い音を出す場合は、discantをinflectionする方がよい。なぜなら、テノールの変更により、contratenor , triplum、 quadruplumなど、テノールに対抗して書かれた別の声部との衝突が生じる可能性があるためである。 私は、15世紀半ば以降、mi against fa に対して♯と♭の両方で修正する理論家はJohn Hothby 1人だけしか知らない。 John Hothbyは、La Caliopea legale において, 以下のように言う。「最初の順序のステップ[キーボードの白鍵に相当する]が互いに一致しない場合、つまり、耳障りに響く場合、2番目と3番目の順序のステップ[それぞれ♭と♯の黒鍵のステップ]が順番に介入してくる。この耳障りさを取り除くために」 6I 一方、Spetie tenore del contrapunto primaで、 Hothby は主張する。完全協和音程でのmi against faは、round bによって訂正され、その他の可能性については触れられていない。62 したがって、提示されたすべての証拠により、mi against faに対してどのように修正したかという我々の見取り図は変更され、この見取り図は1470代以降では無条件に有効であると言えようか。 それまでは、この目的のために♯を自由に使用できると感じていたであろうが、少なくとも、(絶対的な義務ではないにせよ)、mi-against fa において、♯よりもむしろ♭を使用するという実務的な傾向は、理論的記述でこの傾向が浮上した時期よりも、かなり先行していた可能性がある。 私はこの推測を、我々が扱う時代の初期から理論的に、♭によってメロディ的mi against faに対しての修正をする類似の傾向を発見したという事実に基づいておこなっている。この傾向を説明する強力な議論が存在し、同じステップと音程は、旋律の関係と同様に、垂直の非和声的関係にも含まれている。同じ議論は、垂直的なmi against fa にも同様に有効となるだろう。 iii) The mi-against-fa discords introduced by internal accidentals and the method of avoiding them ここまでは、musica fictaのステップを使用しての修正を要求した内部の臨時記号なしで表記された音楽に生じる垂直関係と、そのような関係を修正する方法について説明した。 垂直方向の非和声的関係を修正するために導入された内部の臨時記号は、まだ議論していない問題を引き起こさないので、調査すべきは垂直方向と旋律的考察の間の矛盾となる。 p118 旋律関係の修正が望まない垂直方向の関係を生じたとき、またはその逆のときにどうしたのか? その疑問は、音楽慣行のあらゆる微妙な疑問と同様に、かなり実用的な重要性を持っている。それは理論家らによって、一般的には議論されていないが、我々は幸運にも、この問題に関するヨハネスティンクトリスの議論を手に入れることができる。 見逃してはならないのですが、作曲された歌では、 fa against mi(完全五度)は完全な協和では起こらないかもしれないが、時には三全音を使用する必要があります。 次に、三全音を回避するために、どこで♭が歌われるべきか、どこでmiが歌われるべきかを示すために、私はhard bの記号、すなわちsquare b(  旋律上の理由からは、先行するFとの三全音を回避するために、contrapunctusの2番目の したがって、この例では、次の3つの選択肢に直面する。 ①メロディを修正し(contrapunctusを♭化し)、修正されない垂直関係を生成させる(垂直関係での減五度を容認する) ②旋律関係を修正してから、結果として生じる非和声的垂直関係も修正する(TenorのEを♭化することにより) ③旋律関係を修正せずに残し、非和声的な垂直関係を生成しないようにする(旋律での三全音を容認にする) 特に注目に値するのは、これらの2番目の選択により、旋律的および垂直的両方のすべての非調和関係を取り除くことができるという事実にもかかわらず、最後の選択が正しいものであるとティンクトリスは説明していることである。 臨時記号の導入により、(次々と)「連鎖反応」が別に発生してくる可能性があることは、彼も承知のことだろう。 これから導き出される可能性のある一般的な教訓は2つある。第1に、1つの臨時記号の導入が、四度、五度離れた場所に別の導入が必要になる「連鎖反応」が現れないこと。第2に、2つの非和声的関係の間で選択しなければならない場合、一方は旋律的で他方は垂直的であり、一方は後者を修正する必要がある、ということ(二律背反となる)。 同じことが、調号にフラットで記された音楽にも当てはまる。 さらに、規則的なトーンと真の音楽においてだけでなく、不規則で見せかけの音楽においてもまた、我々は、三全音を避けるべきであり、それを、上記で引用された例のように、それを使うべきある。[例25を参照]  ここでは、旋律上の理由から、contrapunctusの最初のaを♭化したいと思うであろうが、この時点でa♭を指定すると、テノールのAと不完全オクターブを生じてしまうことになる。 p120 テノールのAを順番に♭化することで、後者の問題(テノールのAと不完全オクターブを生じてしまう)も回避できる。 (A♭はそのままΓに「解決」するので、テノールのDとA♭の間に結果として生じるメロディ的な三全音は許容される)。 ただし、前の場合と同様に、このような ''連鎖反応”は、 ティンクトリスがその問題に対処する適切な方法とするものとは、ならない。代わりに彼は、垂直の完全オクターブを維持するために、メロディ的三全音と共存することを選択する。 Tinctorisの議論は、musica fictaの使用に関する一般的で不可解な問題に対処するための明確なガイドラインを提供するため、非常に貴重である。 そして、私は他の場所で同じ慣行の独立した確認を見つけたので、この場合、ティンクトリスは彼自身の特異な考えを主張するのではなく、通常の慣行を説明していると確信できる。 1538年6月3日の書簡で、Piero deJustinis に宛てて、Giovanni del Lago は、Piero deJustinis のモテットからのパッセージについて話し合った(例26を参照)。65 この例では、アルトは、メロディ的三全音を補正するためにEは♭化される。これは、バスのEと減八度を生成することになる。しかしそうならないように、バスがE♭となると、今度はつづくa(このaがもし♭化されなければ)と三全音を形成してしまう。 p121 Giovanni del Lago は、これといった理由もなく、パッセージを批判しているが、彼は問題のPiero deJustinis の解決策を完全に受け入れている。これは、前述の「連鎖反応」を回避し、2つの悪のうちの小さい方を選ぶことである。すなわち、完全八度を保持するために、メロディ的三全音を寛容することである。 要するに、 Pieroとdel Lagoは、1538年にはTinctorisが1476年に説明した使用法に従っており、その結果、これは通常の慣行であったとだいたいにおいて、結論付けることができる。少なくとも我々が扱う時代の後半では。 これまでに達成した結論には、興味深い帰結がある。 もしもメロディと垂直の関係を修正する通常の方法がフラットを使用しており、1つのフラットが次のフラットを誘発する「連鎖反応」が実践されなかった場合、メロディと垂直的な非和声的関係を避けるためにすべての内部の臨時記号が導入された作品は、署名のフラットの数が最も多い声部の調号の♭の数よりも1つ多い♭を使用することになるだろう。すべての声部が♭を持たない作品は、B♭を要求し、少なくとも1声部がB♭を持っている作品は、B♭とE♭の使用を要求する。そして、B♭/E♭を持つ作品は、B♭とE♭とA♭の使用を要求する。 当時の音楽の大部分は、これら3つの署名のうちの1つを使用していたために、これまでに論じられた通常の慣行は、B♭とE♭とA♭の3つの♭のみを要求することになるだろう。 |