| The Music Manuscript 2216 in the Bologna University library1 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 中世楽のページへ |

| まうかめ堂さんのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

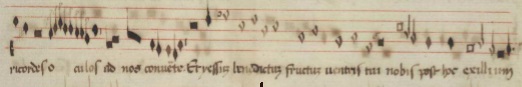

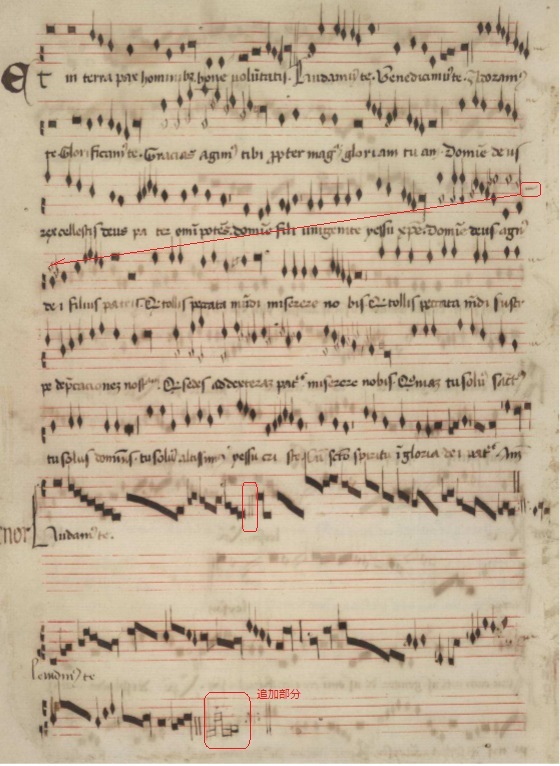

| p153 Chapter 5: Notational use in the manuscript ほとんどの場合、BUで使用されている記譜法は正統のフルブラックのフランス式記譜法で、白色音符は計量記譜法のimperfectionを示す。 これは、他の北イタリアの資料(例えばQ15)、ならびにヨーロッパ本土の他の場所のものに使用されている記譜法の特徴である。 ただし、この標準的なフランス式仕様が一貫して使用されていない場合がいくつかある。 これらのバリエーションは3つのグループに分けることができる。 ①imperfection以外の理由での 白色記譜法の使用 ②dragmaとしてしばしば言及された音符形式についての変異の数 ③oblique stemを伴うsemibrevesを使用するフランス式記譜法 ①白色記譜法 BUでは、白色の符頭が広く使用されているが、これらの大多数は着色によってリズムの変化を示すためのものである。 Q15の筆記者がそうであるように、筆記者はどの段階でもこの目的のために colorationインクを使用していない。 それにもかかわらず、白色記譜法がこの文脈の外で使用される多くの例がある。 後期に写本に作品を追加した2人の筆記者は、フルブラックではなく白色記譜法を使用した。 28〜29頁および90〜95頁のBinchoisのエントリーは、Oxの筆記者によって使用されているのと同じ様式で、 colorationを示すためにフルブラック記譜を使用しながら、計量記譜法の白色記譜法で筆写されている。 第106-7頁の復活祭と変容貌日のためのチャントのエントリーも、白色記譜法で筆写され、伝統的なチャントの記譜法ではなく、計量記譜型記譜法を使用している。 coloration は使われていないが。 p154 筆写の終わりに向かう項目の白色記譜法のこうした例を見ることは、過度に驚くべきことではない。Oxの筆記者が、BUの筆写と同時に、またはその直後に、フルブラック記譜をvoidに変換していたと想定すると、それは1430年代の記譜法のこの形式に向かっていた動き(訳注;この時期は、まさに黒色記譜法から白色記譜法への変化の時代だった)を示している可能性がある。 ただし、主たる書記者が、彼によって筆写された作品のいくつかに、彼の基本スタイルとしての白色記譜法を使っていないように、これは単なる偶然や昔ながらの実践の例かもしれない。 メイン書記者のアウトプットでは、白色記譜法は、期待されるように、主に colorationのために使用されている。しかし、それはResonの Mass (pp. 40-51) や Hugo de LantinsのChristus Vincit (pp. 60-61)の最終楽章のように、あるいはminima やsemiminimaの三連符を示すminor color※のように、あるいは Du FayのCredo ... Amen, dic Maria/la villanella, 作者不詳のラウダCon desiderio io vo cerchando, あるいは作者不詳のSanctus on p. 11 のように、duple proportion signsの下で拡大したパッセージに対しても使用されている。 ※  minor color(http://machikun.la.coocan.jp/apel3.htm参照) minor color の例は、他の資料では一般的である。しかし、duple proportionの場合、白色記譜法の使用のための明白な理由はない。プロポーション記号自体を使用して、必要なことを示すことができるわけだから。 この実践の例を含むBUの2つの作品にも、concordancesはある。すなわち、Arnold de Lantins のO pulcherrima mulierum(68-69頁OxとQ15)およびResonのSalve regina(p。 80(問15)である。 p155 どちらの作品も 3つの写本すべてにおいて、 colorationの使用は厳密には必要ではないが、演奏者を助け、縮約の範囲内でsemibreveが imperfectのままであることを示している。 Ex. 13のResonのSalve reginaのパッセージ(例13)は、Q15(例14)では したがって、この白色記譜法の使用は、BU内では一貫しているようであるが、演奏者に警告すること程度にしか、記譜上の目的は役に立たない。  Ex. 13: Reson’s Salve regina  Ex. 14: Reson Salve regina, corresponding passage from Q15 BUの白色記譜法のもう1つの用途は、声部での ossia あるいは divisi部分を示すことにある。これらの挿入は確信的には書かれていないが、それらが見出された作品間の様式において一貫している。これらの白色記譜法が、メイン筆記者以外の誰かによって筆写されたことを示唆する明らかな証拠はない。 また、後で追加されるのではなく、それらが音楽の本体と同時に追加された可能性もある。これらのパッセージは、BUで3回生じている。すなわち、ZacarのGloria (p. 8)、作者不詳のAve preciosa gemma (p. 41)、巻の最後の作品In natali domini (p. 114)である。 3つの場合すべてにおいて、白色記譜法は標準的な計量記譜様式で提示され、colorationを示すよりはフルブラック記譜法を反映している。これは、これらの音符が既存の声部に追加できることを演奏者に示すための視覚的な補助として、主に使用されていたことを示している。 p156 ZacarのGloriaとIn natali dominiは、他にも concordances を持っている。両方とも、他のソースに少なくとももう1つの声部がある。 これは、ここでのバージョンが、スペースを節約するために筆記者によって作成された、または何らかの個人的な好みによって作成された3声のオリジナルの縮小版であることを示している可能性がある。 確かにIn natali domini(Ex。15)の終わりの白色記譜、そしてこの作品の中のその唯一の例は、最後のカデンツに五度を追加するために使われている。これは時々は、Contratenorによって、他の concordant 写本で行われている。  しかし、これらの作品にdivisiパッセージを挿入することが、筆記者がより多く書かれたパートを持つ模範から筆写していたことを意味すると仮定することは、あまりにも単純すぎるであろう。 ユニゾンの最後の和音を分割するために、In natali dominiにこれらの3つの音符を追加することは、音楽的に教養のある筆記者にとっては、簡単だったことだろう。確かに、筆記者は、写本の最終作品になることを明確に意図していたものに対して、より装飾を備えた結末を創り出すために、単純に、これらの白色記譜の音符を含めようとしたに過ぎなかったのかもしれない。 p157 同様に、Ave preciosa gemma(Ex。16)における追加は、作品の第2セクションへのユニゾン冒頭を回避する簡単な方法と見なすことができる。どちらの場合でも、筆記者が単に、彼の模範に忠実に従っていただけだった可能性もある。 しかしながら、ZacarのGloriaのCantus 声部の白色記譜の ‘divisi’の3つのパッセージの存在は、もっと興味深い。(例17)。 この作品の現存版の他の2つには、ここには含まれていない4番目の声部が含まれているが、ここに含まれる音楽的にもっともらしい対旋律と失われた声部の間に類似性はない。 これは、筆記者が、これらの白色記譜の音符が筆写されたときに、彼に有用なこれらの他のどのヴァージョンも持っていなかったことを示唆するであろう。それらが筆記者自身によって作曲されたのか、または彼の模範に見いだされたのかについての確固たる証拠はないが。 3行目の終わりと4行目の始めの2番目のエントリーでは、低い声部が同時に休符となっている。しかし他の2つのセクションに余分な音符が必要かどうかは明らかではない。 ここで特に注目に値するのは、Cantusの3行目の最後での指示 ここでの消去や修正の兆候はないので、これは、これらの白色記譜の書き入れが、それに伴うフルブラック記譜と同時に追加されたことを強く示唆している。 Contratenor声部の結末は、白色記譜で記されているが、これはかなりの手直しの証拠を明確に示しており、後にこの作品に追加されたものである。 p158  p159 また、BUの白色記譜法には、もう1つの用途がある。それは、ここに作者不詳で(その他では De Anglia に帰せられている)筆写されたBenedicta es caelorum regina(p。82)の設定において見出される。 最後の譜表の真ん中には、「d」から「g」に下がり、その下に白色記譜の semibreves が「b」と「g」音上に位置している。  明らかに、ここでの白色記譜の使用は、エラーとして認識されたものを修正することである。ここで余分な音符を加えることは、特段、音楽的な目的に叶うわけではないし、作品の残りの内容からすれば、まったく違和感がただよう。 他の3つの現存するconcordances、Q15とTr92は、 OxL 同様、BUの改定における「b音」代わりに「c音」となっている。(例19)。  OxLソリューションの解決が最も満足のいくように見えるが、現存するすべてのバージョンは、音楽的には可能である。そしておそらく筆記者は、彼が筆写した時に目星をつけていた。 p160 しかし、目に見える訂正がBUの他の場所で見つかった場合は、筆記者はエラーを削除して修正バージョンを認識されたエラーの前後に配置するか、エラーをスクラッチアウトして新しい素材を古いものに筆写することに注意すべきである。 彼がこれにこれらのオプションのどちらもしないことを決定したという事実は、彼が、選ぶことが不可能であることを理解した2つのバージョンに直面していたことを示していたということである。 ②Dragme(3/2 Mの音値) BUの3つの作者不詳の作品には、一般に dragma と呼ばれる音符形式の変形が含まれている。これらの数少ない作品の中でも、この音符形式は一般的とはとても言えないが。 以下がそれである。 1 a two voice Sanctus on p. 11; 2 a two-voice Ave corpus vere natum on pp. 61-60; 3 a three-voice O anima Christi on pp. 74-75. これらの作品の中には、以下のような2つの異なる形式のdragma があり、それぞれ異なる音楽的目的を持っている。  O anima Christiでは、二重フラッグのdragma は解釈が簡単で、 fusaが続いている。 これはBUの他の場所では見られない。そのために、これは、筆記者の標準的な記譜記号であると見なすことができる。 Ave corpus vere natum の1つのフラッグのdragma も同様に、三連符分のsemiminimaの音価を持つと解釈できる。この音価は、BUでは、2つの別のところで見出される。匿名のAgnus dei(p。67)は、二重のフラグを持つdragmeを含むSanctusと対になっており、そこで筆記者は、この音価を表すために、白色記譜のsemiminimaを使っている。そしてAve regina caelorum(p。69)は、曲がったイタリア風のフラグを使ってリズムを表している。 p161 BUには三連符のminimaの例がいくつかあるが、これらのすべてで、白色記譜のminimaの音符形が、minor colorとして使われており、そのために私は、それは三連符のリズムを表すための筆記者の通常のメカニズムであった、と提案したい。 p162 Sanctus (Ex. 20) における二重フラッグのdragmeの解釈はしかし、もっと複雑である。 これらの音符の最初のものは、明らかに perfection の冒頭の音であり、 perfectionは、c"音上のカデンツの前のdragma a'音で終わる。 これは、perfectionにおける8つの音符があり、そのうち少なくとも7つはおそらく同じ音価であることを意味する。  意図された結果がsemiminimaの1.5 音価のドラグマを持つことになっていない限り、ここで明らかに何かが間違っている。それは、グループの真ん中のsemiminimaが、追加されたドットによってフォローされると仮定する。 ドットが分割されている場合に得られる音価はさらに考えられない! PMFCのKurt von FischerとF. Alberto Galloによる編の中では、この一節は三連符として表現されている(例21)。それぞれのdragmeは、通常の計量記譜の imperfect semibreve の3分の1に等しい。  これも音楽的にもっともらしいが、それは従来の2つの三連符のminimaの音価を持つ、伝統的に記譜された付点付きsemiminimaと解釈することを意味している。これは、私にとっては、リズムを解釈するための明白で明確な方法ではないようである。 p162 さらに、極端に非慣習的なやり方において、従来的なシンボル、付点semiminimaと同様、この解釈は、筆記者または作曲家が、同一の作品の同一の声部の中で同じリズムを記譜する2つの異なる方法を使用したことを意味する(例20の4行目の終わりの方の白色記譜のminimaとsemibrevesを参照)。 こうしたことは可能ではあるが、私は、これが非常にありそうもない状況において考える。 最後に、このtranscriptionは、このセクションのTenorの開始時のsemibreveの休止が誤りであり、実際にはbreve(の休符)であったはずであるという決定に基づいている。 このような誤りはあり得るが、実行可能なCantusパートを作成するためにさらなる編集上の修正を加える状況にあることは、この解釈が正しくないことを確認すると思う。 FischerとGalloは、この作品では、計量記譜の使用が不安定であり、ここで筆写されたセクションに続くSanctus セクションと Pleni sunt coeli の双方の冒頭においては、最終カデンツが perfectionでの始まりになることを可能にするためには、 9/8 小節が四分音符の transcription に要求されている。 それゆえ、私は、ここで書記によってなされた誤りが、実際には、付点semiminimaとして現われる音符へのstemの省略であるということを疑う。 付点は、ここでのリズムが3対4であることを記譜するためのある種の分割マーカーであるかもしれない(例22)。  この解決策は、対位法の観点からはまだ完全に満足のいくものではないが、この独特の記譜の謎を提示するためのおそらく最良の方法である。 p163 これら3つの作品に、同じ作曲家からのものであるdragmeが含まれていることを示すものは何もない。そしてそれらは異なった時に写本に写されたように思われるだろう。 しかし、dragma の存在は、それらの間にさらに興味深いリンクを提供する。 こうした形式の音符は、特に15世紀初頭での南フランスや北イタリアの Ars Subtilior において、14世紀後半のイタリアの記譜スタイルの音楽では一般的な工夫であった。これらの作品では、作曲家たちが求めていた、リズムとポリフォニーの複雑さは、急進的な記譜法の開発を余儀なくさせたが、それらの多くは、たった1つの、あるいはせいぜいほんの一握りの作品で生き残ってきた。 Sanctus はすでにBilly Jim Laytonによって、イタリアの起源であると主張されている。これについては、2声で書かれたAve corpus vere natumが加えられている。両者は比較的流麗で、互いに密接に相互作用する。珍しい記譜法と相まって、これらの特徴は、作品のためのイタリアの起源を示唆するように思われるであろう。 私も、この作品はもともとイタリア式記譜法で記譜されていたと示唆している。ここで筆写されたバージョンよりもはっきりとこの作品を演奏者に提示している。しかし、こうしたイタリアの主張は、O anima Christiの設定にとって必要でも明白でもないであろう。 では、この記譜法は写本にどのように組み込まれるようになったのであろうか?筆記者はこれらの記譜法の特徴を使ったイタリア人だったのか?彼がイタリア人だったのは、写本の明白なイタリアとつながりのためであると考えられたに違いない。 p165 その内容は明らかに、15世紀初頭のイタリア北部でのものであり、それは今日までそこにとどまっている。識別可能な音楽の大部分は、北部出身の作曲家によるものが多いように見える。大多数は当時イタリアで活動しており、 Do Valaのような、少なくとも1任のイタリア人の名前は他では見られず、さらに状況証拠を増やしている。 しかし、それは、少なくともこれらの作品の中で、筆記者が意図的にイタリアの記譜形式を作品に追加したことを意味するのではない。 Sanctusでの dragme 使用は明らかに問題があり、筆記者にとってもそうであったかもしれない。Ave corpus vere natumでの三連符の用法は、BU中の他のいくつかの作品とは異なる形式となっており、それは、筆記者が有能ではなかったことを示している。また、O anima Christiにある短い間の音符は、写本の他の場所にはないため、比較することはできない。したがって、筆記者が dragme を使用することを選択した可能性はあるが、これを裏付ける証拠はない。 BUのファクシミリへの解説ではAlberto Galloは、BUでの dragme の使用が記譜法体系の例になっていると言われるこれらの作品の間のリンクを見い出している。論文自体に帰するような名前はないが、見つかった音楽の例は、その他では知られていない、Antonius de Lenoによるものである。(略) p166 しかし、Ave corpus vere natumとO anima Christiの両方に見られるdragmaの例は、記譜形式とLenoの音楽説明の使用法を一致させ、そのために、音楽と理論の両方が、記譜法について同じ楽派から生まれたにちがいないと考えられねばならない。 これらの dragmaの形式は、他の場所にも存在し、Chantilly CodexのようなArs subtilior の資料にもっとも一般的である。それらはまた、何人かの理論家の作品に示される。 ただし、この記譜形式は、Lenoの論文の記譜形式を反映せず、そして、BUは、地方の実践が現存した唯一の写本であると思われる。 p167 上記の dragma の使用は Lenoのやり方を反映しているが、 Sanctus で見出されたdragmeはそうではない。音符の音価が、少なくとも、PMFC版よりも私の書き起こしでは、Lenoの音楽の例 が見つからないのは、言うまでもない。 ここでは、この8/3の関係が、白色記譜のsemiminim( これは、おそらく、音符の形そのものによってさらに確認される。 表面的にはO anima Christiに見られるfusaと似た形をしているが、下側のstemのフラッグは、Sanctusにおいてはstemに戻らない。おそらくこれは意図的なものであり、この明確な外観は作曲家、筆記者、そして演奏者にとっても、特別な意味を持っていた。 この音符の形の例、あるいは少なくともこれによく似た例は、Chantilly Codexの、Rodericusによるひどく評判が悪いバラード、Angelorum psalatにある(Ex。23)。 基本的な前提は同じであるが、BUとは異なり、ここでの下向きのステムは非常に短く、開いたフラグに曲がっている。 BUと非常によく似ているが、シャンティ写本では一般的に真っ黒なcontextで赤で記譜されていたが、音符の形はSanctusとほぼ同じく、8つの音符の素早いカデンツ的連続で表示されている。  このパッセージは、Nors Josephsonによって書き起こされており、これらの音符にはかなり独特な8/5の音価が与えられているが、この作品のこのcontextの範囲内では、それほど奇妙なことではない。 しかし、この形での発表は、非常によく似た音楽的文脈では、この比較を適切なものにし、そして偶然であるかもしれないが、2つの存在の間は何らかの根本的な関係がある可能性がある。少なくとも、私は、この論文に取り組んで、他の同様の使用法ものを見つけることができなかった。 p168 dragmaの音符形のこうした使用は、これらの作品について、私たちに何を教えてくれるであろうか? それは世紀の変わり目頃の記譜法と一致しておらず、そして、Chantilly Codexの性質との類似性は、それらが同じ土俵に属していることを示唆している。 しかし、BUの3つの作品のどれもが、そのような作品に関連する複雑さを示していない。確かに、このシンボルは、SanctusとO anime Christiの両方で一例のみで、そして、Ave corpus vere natumの1つの声部でかろうじて使われたのみである。 それにもかかわらず、我々はこれらのシンボルの存在から、それらが現われる作品は、ほとんど確実にイタリアの作曲家によるものであり、BUの筆記者は、写本において、それらを修正する必要性を感じなかった彼らの使用と解釈に十分満足していたと考えることができると思う。 ③Semibreves with oblique stems http://machikun.la.coocan.jp/apel12.htm 参照 dragmaに関する書き起こしに関する問題のどれもが提起されない間の、斜めのstemsを伴うsemibrevesを含む多くの作品の存在は、それでもややこしい。 この記号は、左に向かって下向きに傾斜したストロークを持つsemibreves( 当然のことながら、それは、標準的なイタリア式記譜法での意味と同じように、BUでも使われている。わずかに修正された表現はあるが。すなわち、semibreveは、固定された3つのminimsの音価を持ち、フランス式記譜法に加えられた付点と同じ効果を持つことになる。 ただし、BUには、イタリア式記譜法で筆写された作品は含まれておらず(またイタリア式記譜法で他の場所に筆写された作品も含まれていない)、 p169 計量記譜の文脈の中でのこうした使用のために、この音符形式 筆記体の特殊性として、おそらくこれらの記号は説明することができるが、その使用の一貫性の欠如は、全体としての写本だけでなく作品の中でも、ここでの議論は必要となる。 cut mensurations(propotion記譜) を使う作品を除いて、prolatio minorを含む45個の作品(86個のポリフォニックエントリから)があり、したがって、 oblique stemsも含まれる可能性がある。 これらのうちの10だけがそのようなsemibrevesを含み、および3つだけが一貫してそれを使用している(表5を参照)。 (略) p170 一貫性のこうした欠如がすぐに注目を集め、筆記者への記号の意味とその重要性についての疑問が上がっている。たとえば、筆記者が、p7のKyrieのちょうど6つのbrevesの空間に加わったそれぞれ2つの例を含めることを決めたのはなぜであろうか? 両方のシンボルを使用する演奏者ための明らかな解釈上の価値はないが、それでも筆記者は、2つの異なる記号を非常に近くに含めることの潜在的な混乱を認識しているはずである。さらに、作曲家が同じ作品内で両方の記号を使用した可能性は低いと考えられる。 記号の明白なイタリア起源を考えると、 この難問は、上記で論じられた dragma の音符形によって提起されたものとは全く異なる。dragmeを含む作品は、どちらもBUに特有であり、そして作者不詳であったので、それらの個々のメリットについてのみ考慮することができる。 p171 例えば、( それは必然的に投機的であるが、Ox写本の筆記者が、黒色記法の模範から直接白色記譜に転記されていたかもしれないという示唆のように、編集イニシアチブが広く行われていたとしても、これらの筆記者のどちらも、この筆記プロセスにおいて明らかな困難を経験したようには見えないことに注意すべきである。 BUの筆記者がある形式の記譜から他の記譜への転記をしている場合、他の筆記者がしていなかったのと同じように、彼が自分の資料を複写するのに問題があったと想定する必要がある。それとも彼が単に、変更したいという欲求が全くなかったのである。 Hammは、Arnold de Lantinsのミサ曲の3つの楽章を、これら3つの項目を含む小さな束の一例として引用している。こうした項目は、資料に対する書記者のあらゆる計画を確かめるために、BUの異なる場所に複写された。 これら3つの楽章における p172 これは、3つの楽章が同じ見本から複写されているということ、そして巡り巡って、楽章内の 同じ理由から、キリエの両方の記号の矛盾した使い方と、Du FayのMissa sine nomineのCredoの、完全な 実際に、彼がBUを複写したときに、筆記者が ある場合には、彼はこの記号を含んでいた見本から複写していた。そして、これらの例で、矛盾があるにもかかわらず、彼が見たように複写した。 しかし、他の例では、彼は少なくとも声部の範囲内で使用法を均質化しようとした。 おそらくいくつかの項目を彼は試みたが、完全に近代化することには失敗した、おなじみの、しかし昔ながらのフォーマットで筆記者に来た。 それ以上の資料が明るみに出ることはなく、この記譜法の伝統を反映して、これらの記譜形式が写本内で、どれほど正確にそれを作るかを言うことは不可能である。 note-formsがそれを原稿にしました。 しかし、言えることは、入手可能な証拠は、これらの記譜形式を自身で追加している筆記者から遠ざけられている、ということである。 明らかに当時の北部イタリアに、BUだけに現存した、あるいはおそらく部分的に現存している少なくとももう一つの記譜法が存在していた。 実際、透かしB紙で見出された p173 最初の10ページには、prolatio minorが含まれており、おそらく 写本の初期の段階でこれらの記号を見る傾向は、驚くべきことではない。これは明らかに時代遅れの音楽記譜法なのである。あるいは少なくとも、地理的範囲が限定されたものである。 当時までに、筆記者は、BUを編纂し、この慣習はますます、時間の経過とともに、潜在的な模範から離れるようになったと考えることができる。 |