| Walter Frye and the Contenance Angloise5 |

| CHAPTER 7 The Chansons of Frye p147 <シャンソン等の15世紀の変化> 1450年頃の様式変化は、他の音楽形式よりもシャンソンによってより明確に説明される。世紀の前半の主要なカテゴリーとして、シャンソンは1つの特定の様式と1つの特定の機能で特定された。モテットは、様式と機能の両方において、世紀が過ぎていく中で、様々な変化を受けた。大規模な祝祭モテットは、しばしばpolytextual であり、イソリズム的であったが、世紀の後半には、純粋な典礼形式に道を譲った。ラテン語テキストや通常はcantus firmusとともに。

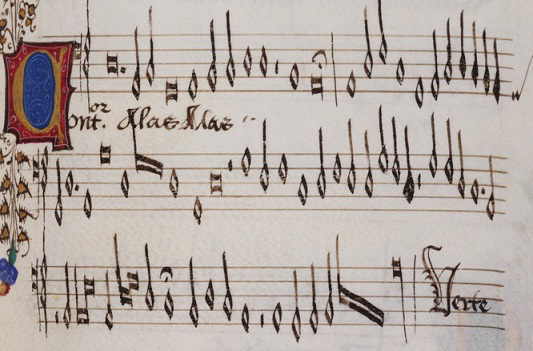

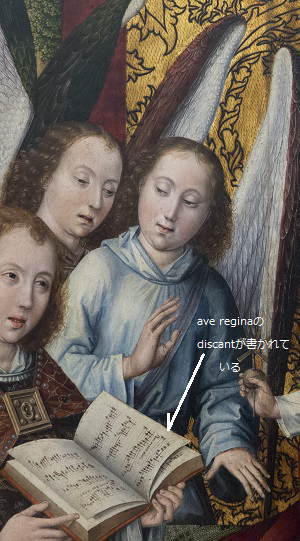

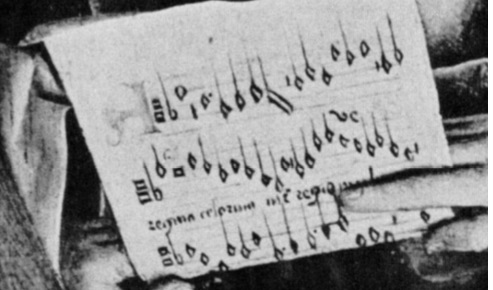

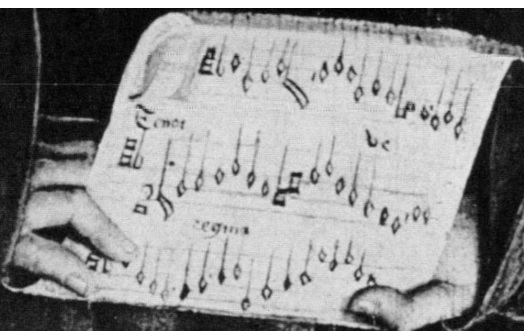

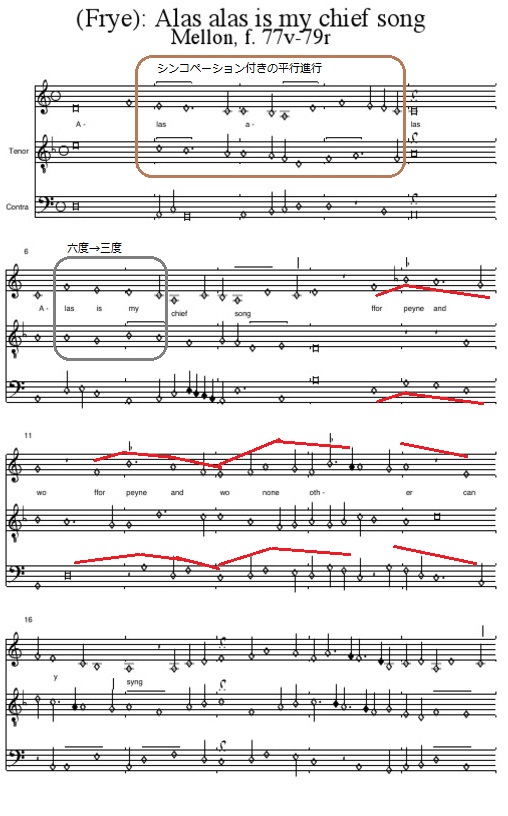

過渡期中においては、多くの実験的な形式が現れた。あるものはdiscantに丹精なcantus firmusを持ち、あるものはcantus firmusがなく、あるものはカッチャスタイルで、あるものは「 “ conductus style ,"」、すなわちdiscant様式などであった。 シャンソンモテットは、コントラファクタを作る実践以外に、独立したカテゴリーであっても、そうでなくてもよいが、単にモテットが世俗的な歌から形成されたという事実は、音楽カテゴリーとしてのモテットの変化する地位を示している。 ミサ曲は、15世紀を通して適用される基準にはあまり適用されない。なぜなら循環ミサの主要な形式が発展したのが、1450年ころだったからである。モテットのように、15世紀の前半の個々の、そしてペアとなったミサ曲の楽章は、世俗的なものから様式を借用していた。 シャンソンだけが他のカテゴリからその様式を借りた。さらに、その機能は世紀の間に変化しなかった。それは宮廷の世俗的な祭典を充実させるのに役立った高度に洗練されたジャンルであり、15世紀の終わりまで、形式の最も重要な要素をすべて圧縮した小さな形式にとどまった。 p148 15世紀半ば、バラード形式はロンドーのために捨てられ、ヴィルレイはbergerette※にその地位を譲った。ついに、約1500年頃には、 "fixed forms"(歌曲定型)※ は、自由でより洗練されたポリフォニー設定への好みによって、拒絶されることとなった。 ※A bergerette, or shepherdess' air, is a form of early rustic French song. The bergerette, developed by Burgundian composers, is a virelai with only one stanza.[1][2][3] It is one of the "fixed forms" of early French song and related to the rondeau.[4] Examples include Josquin's Bergerette savoyene included in Petrucci's Odhecaton (1501).[5] ※The formes fixes (singular forme fixe, "fixed form") are the three fourteenth- and fifteenth-centuries French poetic forms: the ballade, rondeau and virelai. Each was also a musical form, generally a chanson, and all consisted of a complex pattern of repetition of verses and a refrain with musical content in two main sections. しかし、15世紀中には、シャンソンの構造における形式な質の根本的な変更はなかった。ロンドー、ヴィルレイ、バラードは、基本的に2つの主要な音楽セクションで構成されていたため、ロンドーは、シャンソンが書かれた音楽形式とはほとんど関係がなかった。全体の形式は、最終的には、テキストがこれらの2つのセクションに割り振られ、文字通りの考察のやり方で決定された。 バラードは独特の音楽的特徴、二つのセクションの終わりの間に韻律を持っていたが、様式や機能の観点から、これらの世俗的な形式の間には、本質的な違いはなかった。 <バラード形式からdiscant-tenor様式へ> シャンソンは、1450年の様式変化が最も簡単にわかる基準を示す。 15世紀前半の大陸では、主なシャンソン様式は、リズムがあまり活発でない2声、テノールとコントラテノ―ルに対して設定された、かなり華やかなボーカルラインを伴ったメロディーの様式であった(バラード様式)。 このソロ・ソングの付随技法は、シャンソンの文学と非常に密接に関連しており、当時の最も重要なカテゴリーから派生したこの「バラード様式」という言葉は、この様式で書かれたすべての作品を記述するために、学者によって使用された。 バラード様式から→ハーモナイズするcontratenorに対してテノールとdiscantが結合したdiscant-tenor様式への変遷は、15世紀の中頃に起こった。 Walter Fryeのシャンソンは、discant-tenor様式の初期の例である。この比較的高度な技術のために、それらは従来は、ずっと後の日付とされていた。 p149 Arthur Vogelは、So ys emprentidの日付を1480年としている。しかし、Catharine Keyes Miller は、フライのシャンソンとRitson写本のBセクションの作品を比較して、若干早い日付になる可能性が高いとしている。彼女は、1470年またはその直後が、もっとも受け入れられるべき日付であるとしている。 Mrs. Miller は、おそらく過度の注意を払っていたが、彼女の推測でもまだ遅すぎた。彼女はおそらく、1470年を基本に考えていたBukotzerの影響を受けていた。その推測値は、Mellon chansonsが元の筆写を表しているという仮定に基づいている。 Mellon chansonsの写本 我々は今は、少なくとも、フライのシャンソンに関しては、メロン・レパートリーは確かにレトロスペクティブなものであるを知っている。 フライのAlas,alasが、Schedelによって1460年代初期に筆写されていたのであれば、それは1460年よりも前かその頃ということになる。 So ys emprentidとMyn hertis lustは、様式的にはAlas,alasよりも若干早く、それゆえ、1460年より前の日付であり、おそらく、遅くとも1460年代半ばであると思われる。おそらくはもっと早いであろう。 フライのシャンソンの日付決めは重要である。なぜなら、少なくとも1455年までに英語の作品の証拠となった実際のdiscant-tenor 様式が示されているからである。フライのシャンソンよりも早い日付と思われるPrincesse of Youth (訳注;作者不詳)は、それにもかかわらず、同じように、ハーモナイズするコントラテノ―ルを伴ったテノールとdiscantで構成されている。 一般的に、これらのシャンソンは、ブルゴーニュ楽派のデュエット様式に適応していると考えられている。その様式が確立された時が、1470年頃の日付であれば、これは必然的な結論である。 しかし、Fryeのシャンソンと’50年代と’60年代の大陸の作品を比較してみると、この優先度の帰属は疑わしい。フライのシャンソンの2つ、So ys emprentidとMyn hertis lust は、Helen Hewittが "Late Burgundian"と分類しているグループに属し、他の2つのTout apar moyとAlas,alasは、Helen Hewittの言う "Early Netherlands"というやや進んだ様式を示している5。 5. Helen Hewitt and Isabel Pope. eds.Pope. eds.. Harmonices musices Odhecaton A, pp 61-62 W FRYE So ys emprentid Alas Alas is My Chief Song by Walter Frye フライのシャンソンの最初の2つ(So ys emprentidとMyn hertis lust 訳注;後者は、Bedingham作となっている)には模倣はないが、テノールとdiscantはどちらもカンタ-ビレのボーカル・ラインで書かれている(discant-tenor 様式)。その間、コントラテノ―ルはより角張った動きをしている。 p150 contratenorには、満たすべきハーモニー機能と同様、リズム機能がある。なぜなら、この声部は、カデンツの後に動き続けるからである。 (See m. 41 of So ys emprentid, and m. 40 of Myn hertis lust.)。  So ys emprentid, discant↑  So ys emprentid, tenor,contratenor↑ <どのパートが歌われたのか> コントラテノ―ルは、おそらく器楽パートであり、その間、discantとtenorはともに歌われることを意味している。これは明らかに、様式の考察だけでなく、メロン写本に筆写される方法からも明らかである。完全なテキストはdiscantにのみ与えられるが、これらの作品のそれぞれのsecunda parsは、テノール声部にテキストの初めを入れている。contatenorには「Contra」と書かれている。  Alas Alas is My Chief Song discant↑ 77v  Alas Alas is My Chief Song tenor↑  Alas Alas is My Chief Song contratenor↑ これはBedinghamのGentil madonnaにも当てはまる。この作品は、2つのフライの作品の間にあり、テノールのテキストの初めは、全体の最初の行を含んでいる。このような長いincipitは、単にパートを識別するためには必要ではない。したがって、テキスト全体がテノールで歌われたと仮定できる。   Bedingham Gentil madonna 確かに、フライのAve Reginaのdiscantとテノールの双方は歌われた。なぜなら、下の絵で、テノールパートを読み上げる歌手が描かれているから(下図)。   フライのこれらのシャンソンにおいて、Ave ReginaとTrinitatis diesと同様、カデンツの重要な音符はテノールとdiscant声部にあり、片方は主和音―導音―主和音、もう片方は mediant-supertonic-tonicとなっている。  バラードのテキストは、テキスト行の区切りに従って、フレーズごとに設定されている。 各行はシラビックに始まり、長い音価を持ち、それからリズム的により活発化される。特に、テキストの最後のシラブルにおいて。 これはちょうどOdhecaton(The Harmonice Musices Odhecaton (One Hundred Songs of Harmonic Music,[1] also known simply as the Odhecaton) was an anthology of polyphonic secular songs published by Ottaviano Petrucci in 1501 in Venice. )の2つの「後期ブルゴーニュ楽派」のシャンソン様式である。Hayes van GhizeghemのAles regres(No. 57)とLes grans l'eg、es(No. 71)。 フライの他の2つの作曲はもう少し進んだ様式である。Alas,alasとTout a par moyと同様に、匿名のThe Princesses of Youthには、discantとtenorの間のフレーズの始まりには初歩的な模倣がある。 これらの作品の模倣はまだ重要な構造要素として利用されておらず、模倣の入りを強調するためにコントラテノ―ルパートの休符がない。 この、試みのタイプの模倣は、Vinceliet のFortuna per ta crudelte(Odhecaton No No 60)やCompereのmais que ce fust(Odhecaton No No 87)のVincelietによってほぼ同じように扱われている。 p151 その作品がFryeのものと本当の親密さを示す大陸の作曲家については、手元には多くの自伝情報がない。 Hayne van Ghizeghemは、Count of Charolaisのチャペルを通じてFryeと接触したことがあるかもしれない(第3章を参照)。 Vincenetについては何も知られていないが、Compereは1450年頃に生まれたと推定される。これは 少し遅れたが、いずれにせよ彼はフライよりかなり若かったに違いない。 このように、フライの世俗歌はこれらの作曲家たちの影響を通して説明することはできない。 どちらかといえば、Hayne van Ghizeghem、Vincenet、そしてCompereが、Fryeか彼の世代の他の英語作曲家に負っているに違いない。 <3声と2声の関係> 第4章では、少なくとも2つのFryeのシャンソンが、イギリスで作曲されたに違いないと指摘した。そして彼が大陸に行く前に、大陸の作曲家の影響を受けたかもしれない。 この仮定は、Ashmole写本191(Early Bodleian Music,266-73に発表された)の作品に対するFryeのシャンソンの関係に基づいている。 FryeのシャンソンとAshmole写本のスタイルの類似点は、Ashmoleの曲のうちの1曲を除くすべてが2声のためだけであるため、重要な意味を持つ。 Fryeの作品は、Continental chansonniersでは3声で書かれているが、基本的には、付随したコントラテノ―ルを伴うデュオとして作曲されている。この様式は、2声部書法の確かで簡単なテクニックを意味している。 Fryeのすべての歌の中で、そしてAshmoleのそれらの中で、biciniumの2声はそれらの間の協和音程関係で、ほぼ等しいリズム価で書かれている。それらは、実際には純粋なdiscant 様式である。 そこには5つ連続の三度あるいは六度がある。ほとんどが、テノールとdiscantの間である。しかし、多くのパートにおいては、2声は反行進行となっている長いparallelismは、これら2つの音声の間ではまれにしか発生しないが、交互の不完全協和音程は非常に規則的に発生している。 六度は、Powerによって規定されている方法で正確に三度に続く(See m. 8 of so ys emprentid) and m. 2 of 0 kendly creature in the Ashmole Ms.) 。同様に、Alas,alasの6-7小節では、三度が六度に続いている。 Alas,alasの冒頭では、実際には、テノールとコントラテノ―ルの間に7回連続で三度がある。しかしながら、通常、声部は、Ave Reginaの冒頭の小節やso ys emprentidの第17〜20小節部分のように、parallelismがあいまいになるようにシンコペーションされている。  p152 この最後の例so ys emprentidでは、tenorとdiscantの間の音程は基本的六度であり、それでもシンコペーション、繫留音の使用、そして1つの必須の五度の挿入は、たとえ1つのminimの挿入であっても、協和音程の関係の柔らかくしている。 これがFryeのバラードの中で唯一のもので、prima pars の終わりというこの特定のセクションが文字通り、 secunda parsの終わりに繰り返されていないことも興味深いことである。このパッセージがsecunda parsで再度出てくるとすると、下のパートが変化し、テノールはもはやdiscantとの六度の関係に従わない。フライは、平行進行の限界をすでに超えていると感じたので、この箇所を繰り返さなかった。 ある種の純粋に連続した不完全音程が眉をひそめられる一方で、不完全音程を絶え間なく使用することによって達成された効果が高く評価されていたことは間違いない。 「 “人がtrebleで歌う不完全音程は、陽気なことであるAnd it is to wite that the mo (re) imperfit tones that a man synges in the trebyll the merrier it is 」そして「また、多くの不完全音程を一緒に歌うことは、陽気な歌うことである。」 この「陽気な」効果が、連続三度や六度についての規則を侵害することなく成し遂げられたことを研究することは有益である。上記で論ぜられたsyncopationは1つの方法であった。 もう一つは、声部交差の使用に見られる。Alas,alasの第43-47小節では、あくまでDiscantとtenor三度の一定の関係を維持しているが、最初はdiscantが上位であり、次にtenorがそうなる。 Powerの、3つの10度が続く3つの六度の例が本質的に同じ結果を生み出すので、このタイプの工夫は、理論家によっても説明されており、それは13世紀にも自由に使用されていた。 (see the discussion of “ Edi beo" in Chapter 5). Ave ReginaとAlas,alasにおけるような暗示的なparallelismは、コントラテノ―ルの反行進行によって顕著に打ち消されていることにも注意すべきである。3声部すべての間の実際の平行進行は、時折カデンツに現れるだけである。 Ashmole写本の歌は、連続三度と六度の巧妙な用法が少ないことを示しているが、 O kendly creatureのmm.26-29のような節で時折例がある。 p153 2つのレパートリー(Mellon写本中の英語の歌とAshmole191の英語の歌)のこの比較は、それらの間の関係が単に時系列のものであることを示唆している。 すなわち、Fryeの三声作品は、Ashmoleの歌に見られる2声書法の様式への論理的な順序である。 これは、so ys emprentidが、断片的にでも、一連の2声作品を伴う同じ写本において実際に現れるという事実がなければ、許容できる解釈であろう。これはまた、2声作品として少なくとも短期間は存在していたことを意味している。確かに、so ys emprentidは、メロンシャンソン集にあるコントラテノ―ルがなくても、単純にテノールとコントラテノ―ルのデュオとして全く満足できることであろう。 Fryeのシャンソンとシャンソン・モテットの全ては、事実、Ashmole写本によって表される伝統の中で、もともとはbicinia(2声)として考えられていたようである。 Tinctorisによれば、FryeのTout a par moyの演奏は、discantとテノールのみでうまく行われ、ある種類の声楽的腹話術の偉業ほどには、様式についての興味が少なくなっていた。ティンクトリスは、彼の仲間、Gerard of Brabantによる奇跡的な演奏を聞いて、これらすべてを同時に完成させたと述べている。「完璧」とは言っても過言ではない。ロンドーのこれら二つのパートについては次のように述べている。“supremam partem simul cum tenore , non voces alter nando ” この問題に関するフライの写本によって提供されるさらなる証拠がある。 Prague Strahov codex 中の、二声のテクストのついていないバラードはその一例である。 2つのパートは完全に裏面も埋めており、そこには、コントラテノ―ルが入り込む余地はない。 同じことは、マドンナの絵画(パリのフェラルコレクションより)にも当てはまる。 そこでは、Fryeの Ave Regina のdiscantとテノールを含む音楽ブックが書かれている(下図) 。楽器奏者の天使は、コントラテノ―ルのパートを演奏しているが、そこには音楽がない。  画家のモデルとなった音楽ブックはもはや現存していないが、しかし当時、そのような本は、2つの声部だけで完全なものとなった作品を示していたに違いない。 p154 絵画での音楽の表現に関するかなり驚くべき偶然の一致は、書かれた音楽からAve Regina を歌う天使たちに囲まれたマドンナの別の絵画によって明らかにされている。 下図は、ワシントンの国立美術館(サミュエル・H・クレス・カレクション)のMaster of the Saint Lucy Legend(1485年頃)による「Mary, Queen of Heaven 」である。   譜面は、テノールとdiscantパートで完全に判読可能で、ラベルが付いていて、テキストが付いていて、歌われているように描かれている(下図)。   第3パートもまた歌われていて、まるでそれが芸術家の純粋な模造であるように見える。(プレート9)。 それは読むことができず、音符の形は本物ではないから。そしてこのパートの全体の局面は、完全にテノールとdiscant部分の明快さとは異なっている。 (第4パートもある。それは、天使のグループによって歌われているが、その音楽は、観客には見えない)。  discantとテノールパートは、単一のシートに写譜されている。その間、第3,4パートは、適度なサイズのクワイヤーブックにある。前景の2人の天使たちが歌うデュエットは、非常に立派なものであるが、鼓舞されたのではなく、FryeのAve Reginaと共通の機能を持つ特徴もいくつかある。同じテキストを使い、それはより短い、押韻されたアンティフォンで、古い典礼のテキストではない。そしてそれは、Fryeのように、 "Ave"の後、第1フレーズの最後で、フェルマータがある。 テキスト、フレージング、そして2声のみの使用の偶然の一致は、15世紀絵画における音楽の描写におけるある伝統を示唆している。 これらの絵の中の器楽奏者の天使が演じたと思われるものは判断するのが難しい。 おそらく彼女らは単に歌手の2倍いる。 おそらく、第3パートは、Pseudo-Chilstonによって記述されたやり方で追加または「対位」されたが、それは即興であったかもしれない。 それは、キャンバスのあらゆる周りに散らばった多くの天使たちが、 即興の問題に全体的に一致しているわけではなかったようだが、これはおそらく画家にとっては無関心の問題であり、3つ目の「対位」声部の可能性を排除するものではない。 Ashmole写本の中の1曲、Go hert hurt with adversite with adversiteは、このカウンター声部を含んでいる。 他のものでは、確かに即興的であったかもしれないが、それはいいかげんなparallelismにおいては、即興的ではなかったであろう。 p155 2つの既存の声部は基本的に反行進行の様式で書かれている。そして追加されたパートは、元のデュエットの協和音程に適応されねばならなかった。 これはFryeのコントラテノールの性質であり、時にはハーモニックバスとして、時にはテノールとディスカントの間の中間を満たすように機能している。 コントラテノ―ルのどちらかというと不明瞭な性質は、大陸のdiscant-tenorシャンソンにも同様であった。 それは明らかに、声部としての機能が完全なデュエットに追加された声部であった。 <再び、バラード形式からdiscant-tenor様式> このデュエット様式は、15世紀の音楽における新しいトレンドの最初の表明であった。 14世紀の大陸において、 そしてある程度は13世紀においても、 最上声部は、テキストを乗せる主要な旋律声部であった。テノールとコントラテノ―ルは、その単一のメロディのためのフレームワークを提供していた。 15世紀初頭には、これら2つの低いパートは、2つの高い声部を支えていた「solus tenor」に統合された。(訳注;OH写本にもこれはみられる) discant-tenorシャンソンは、機能の完全な逆転を示している。なぜなら、新しい種類のデュエットはdiscantとtenorによって形成され、このデュエットは単一の伴奏するパート、contratenorによって支えられている。 表面的には discant-tenor構造に類似した形( chasseやhe double discant chanson)が、14世紀のフランス音楽にはあった。しかし、これらの作品においては、テノールは構造の礎石としての地位を保ち、デュエットは2つのdiscantから構成されていた。したがってデュエットは、テノールを含んでいなかったが、テノールが提供する基本線の上に建てられていた。 フランス人と英国人の作曲家のテノールのcantus firmus の伝統は強いものであり、その旋律的には従属的な役割にもかかわらず、テノール声部は、それがcantus prius factusであろうとなかろうと、常に非常に重要な位置を保った。 Tinctorisはテノールを、カテゴリーとしての資格ではなしに、作品の基礎として定義している。コントラテノ―ルは、定義により、常にテノールに対抗して書かれ、テノールの機能を共有する声部であった。それゆえ、15世紀の「バラード様式」において、テノールとコントラテノ―ルは、メロディにポリフォニックな伴奏を形成するためのサポート的役割を、ペアで担っていた。 しかしdiscant-tenorシャンソンでは、テノールとコントラテノ―ルは切り離された。コントラテノ―ルは、テノールによって言わば、打ち捨てられた。テノールは今や、discantと運命を共にするようになった。 p156 <テノールとdiscantの違い> テノールは、常にフランスの作曲家にとって基本的な声部だったので、他の声部との関係は常にかなり厳粛であった。それ故に、テノールとディスカントの間の正しい音程関係は(当たり前で)、北部の作曲家にとって、特に目新しいものではなかった。 新しくなったのは、これら2つの声部のリズム等価性と、三度と六度の使用の増加である。 これら2つの側面が密接に関連していることはすでに実証されている。 テノールは、discantとメロディ的に等価となったが、伝統的な機能を放棄しなかった。 両声部が様式的に接近すると、discantはその手の込んだmelismataを犠牲にしたが、テノールは、そのもとの特徴を残した。 支配的な声部としてのその役割を維持しながら、それはただ、よりメロディ的になった。 古いバラードスタイルでは、メロディ的discantとゆっくりとしたテノールのコントラストが特に強調されていたが、1450年以降はこの違いは最小化された。15世紀後半のシャンソンから借用されたメロディーがテノールかdiscantsであるかという問題があるが、単に、それらは互いに区別するようなことではない。 おそらくシンプルなモノフォニック・シャンソンだったであろう有名なL'homme armeのメロディは、フランドル楽派のミサ曲やポリフォニックシャンソンのテノールとして、その最も永続的な名声を得ていた。モノフォニック・シャンソンは、一般的に、15世紀最後頃のポリフォニー作品のdiscantsとしてもテノールとしても、ともに、広く使われるようになった。 Paris Ms. nat. , f. fr. 1274と 9346(Bayeux 写本)は、ポリフォニックの設定でdistantやテノールとして使われた54のメロディーを含んでいる。トゥルネーのシャンソン集は、ほぼ全部が、テノールパートで構成されている。Paris Ms. n.a, f. fr. 4379にあるポリフォニーシャンソンにはまた、17のテノールがある。 1つの様式内にスペリオルとテノールの機能を組み合わせるというこの考えは、15世紀のフランドルの作曲家たちによる大きな革新の1つであった。旋律的に等価の声部のデュオが重要な役割を果たしたモデルにより、それは、疑いなく促進された。 p157 15世紀初頭のイングランドのレパートリーから明らかなように、discant様式での2声書法は、大陸では好んでは行われていなかったものである。これはフライのシャンソンとアシュモレ写本だけでなく、ボドレーヌ写本Douce 381にも見られる。そこには5つの英語の2声曲、1つのフランス語の2声曲、そして1つのフランス語の3声曲がある。 確かにキャロルの文献は、デュエット形式がイギリスで行われていたという高い確度証拠を提供している。さらに、理論的な論文では、テノールに1つのdiscanting声部を加えた結果としてのデュオが、それ自体で完全に満足のいく作品を提供することを意図していたということが暗示されている。 3声による質感の問題をまったく論じている理論家がいないという単なる事実は、彼らが主に基本的には、デュエットに関して考えていたという証拠であり、それにもちろん、コントラテノ―ルを加えることができる。English discant が3声の即興演奏に言及しているという仮定は、英国音楽のこの側面を不明瞭にした。 大陸の作曲家は、イギリスがした程には、2声のスタイルを採用したことはない。 フランスのシャンソンは、3つのカテゴリーに分類された。 しかし、3声の相互関係は変わり、テノールとdiscantとの自立的なデュオは、その構造の基本となった。 この変化の初期の証拠は、3声バージョンでのみシャンソン集で現存している作品の2声パートの演奏記録によって提供される。 1454年にリールで行われた有名なBanquet du Voeuの詳細を記したMathieu d'Escouchyの年代誌は、Je ne vis oncques lapáreilleが以下のように歌われたことを証明している。 Apprez que l'eglise et le paste eurent chascun quatre fois joue, sy entra ung cherf merveilleusement grant et bel . Et par dessus . . . estoit monte ungjosne filz de eage de XII ans . . . Et a l'entree de la salle commencha ledit enfant le dessus d'une chansson moult hault et cler , et ledit cherf lui tenoit la teneur sans avoir autre personne , sy non l'enfant et l'artiffice du cherf , et nommoit on la chanchon qu'ilz disoient: Jene vis oncques la pqreille. Know that the church and the pulp had each time played four times, and

entered into a wonderfully generous and beautiful position.And from above...was

erected for twelve years...And at the entrance of the hall, the said child

began to wear the top of a chansson moult hault et cler, and the said cherf

kept the content of it without having any other person, not the child and

the artiffice of the chieftain, and named ithe said, "I see the fox.

教会とパルプが毎回4回演奏され、素晴らしく寛大で美しい立場に入ったことを知ってください。そして上から。。。12年間建てられました。。。そしてホールの入り口で、その子供はシャンソン・モルト・ホー・エトラーの頭の上に着け始めました、そしてこのシェフは子供や首長の他の人ではなく、他の人を持たずにその中身を保ちました。それを名づけて彼は言った、 p158 この記述は、distantとテノールのみが歌われたことを証明している。しかし、2声しかなかったという事実の繰り返しは、それが当時は目新しいことであったことを示唆している。両パートが声であった事実は注目すべきことである。なぜなら、この種の演奏は「バラード様式」の初期のフランスのシャンソンにとっては全く適切ではなかったからである。 この作品は、ソースの大部分が3声バージョンを含み、Dufayに帰されているが、実際はDiscant-Tenor Chansonとして作曲されており、DiscantとTenorの間で、三度と六度が頻繁に使用されている。 2声の伝統は、イギリスだけでは栄えたわけではなかった。第一章で言及されたが、何人かの学者、特にStephan と Besseler は、イギリスではなく、イタリアに、ブルゴーニュ楽派ののデュエットスタイルの起源を求めた。 最近では、Kurt von Fischerが、特定のイタリアの要素を強調している。 14世紀から15世紀初頭にかけて、イタリアの作曲家たちがデュエット形式を幅広く開発したのは事実であるが、実際には、世紀の半ば頃に大陸音楽が取り入れた新しい方向性をもたらしたと言われる対位法様式を産生したとは言えない。 イタリアにおいては、フランスと同様に、14世紀の音楽の様式は、discantスタイルではなく、他の声部とのテノールの「オルガヌム的な」関係によって特徴付けられている。 Pierre de la Croixに従って、イタリア人たちは、リアルなnote-against-note style リズム様式への前ぶれとなるようなリズム様式を発達させた。なぜなら、breveを2から12への細かい音価に分割させることが基本であったからである。 それゆえに、メロディラインは、1つのbreveの制限時間内に歌われた、ほぼあらゆる数の音のグループで作られていた。Apelは、この流麗旋律様式を17世紀のアリアのコロラトゥラのそれと比較している。14世紀のイタリア音楽は、実際には、主にソリストの芸術であり、discantの理想とは全く相容れないものであるった。 p159 15世紀初頭までに、イタリア音楽は、フランスに影響されるようになり、modus,tempus prolatioの意味合いによって計量的に記譜されたdivisionに押されていた。 リズムの活動は、パート間でより均等に分割されるようになり、デュエットスタイルは、2つの等しく重要なパートによって特徴付けられた。 しかし、流麗スタイルの特定の機能は残っていた。 この時代の2声の作品はしばしば、リズム的交替の様式を示している。一方の声部が活発に動き、他方のパートが持続的に動く。その後、交替し、2番目の声部が動く声部となる。 Jacobus de BoroniaのUselletto selvaggioはこの種の交替を説明している(例19)。この書法のタイプは、2つの声部の間の秩序だったスキーマ的分割を示している。同時的なメロディはなく、1つのメロディが2つの声部の間を交替していた。  Jacopo da Bologna - Oseletto selvaggio p160 2つのパートの連続的な流れと織り合わせはないが、むしろ1つのメリスマ的な効果を持つ持続的な声部の連続的な効果がある。 このタイプの作品は、15世紀初頭のイタリア音楽に典型的なもので、O virum -O lux-O beate Nicholaeのようなチコニアの作品にも見られる(例20)。  例20 Johannes Ciconia: 、0 virumo-O lux-Ote beate Nicholae Kurt von Fischerもまた、イタリアのトレチェントポリフォニーにおけるparallelismの大きな扱いが、1350年までのイタリアにおけるモノフォニーの重要性を示している点を指摘している。彼は書いている。「実際、時折、この多声の書法は、多かれ少なかれ、モノフォニーから直接成長したという印象を受ける。」 Amor amaroの例からわかるように、hocquetもまた、イタリアの音楽において、等しい声部の動きを作るために使われている。(例21)。例21b)では、2声部で1つの旋律を交互に発展させる傾向が特に明らかである。15世紀初頭のイタリア音楽の模倣もまた、この方法で扱われている。それは主に単一の旋律で頻繁に見られる繰り返しの技法に関連している。  例21a)、b)、 Merce merce J 0 morte(例22)からの抜粋は、文字通りsuperiusで繰り返されている旋律のフレーズを示している。  CiconiaのUna panthera(例23)では、同じ繰り返し技法が見られるが、ここでは1つだけではなく2つの声部に分散している。この様式は、フランスのバラード様式のように、たとえメロディが2つの声部の間で交代しても、本質的には1つの持続的な声部と1つの旋律的な声部の考えに基づいている。  Johannes Ciconia - Una panthera p162 <Besseler への批判> フランドル楽派の様式に対するイタリア音楽の重要性を説いたHeinrich Besseler の信念は、 2声書法への偏愛をその証拠の基礎としていたわけではない。 彼のBourdon und Fauxbourdonの中で、Besselerは、Dufayの1430年代の作品は、1400年頃のイタリアのモテットに深く負っているという理論を前進させている。それは、14世紀のカッツィアを基礎にしたものであった。 カッツィアは、1つのハーモニックパートに伴われた2つのメロディボイスがあるという点で、表面的には discant-tenor構造に似ている。 それは、上の2声部の間の(通常は厳密な)カノンと、和音の基礎としての役目を果たす自由なテノールから構成されていた。 Besselerが、Dufayのハーモニック "bourdon" のcontratenorのプロトタイプと見なしているのはこの自由なテノールである。 Besselerのこの説明が不十分である理由はいくつかある。 そもそも、フランス人は彼ら自身での(イタリアの)カッチャに相当すもの、、すなわちシャスを持っていた。そしてそれらがこの特殊な伝統の代わりになるべきである理由はない。 さらに、フランドルのコントラテノ―ルとイタリアのコントラテノ―ルの同等化は容易に達成されているが、それが「テノール」の概念が非常に特殊な役割を示していた15世紀の作曲家によって行われた可能性は低い。 Besselerは、コントラテノール‐バスラインに関心を持つ中で、その変化する機能を持つこの声部を、最も重要な声部と見なす傾向がある。 彼は、1430年代からさかのぼって、Dufayのシャンソンを指摘している。そこでは、コントラテノ―ルは、カッチャにおけるテノールの和声的役割のように、厳密に和声的な役割を果たしている。 p163 しかし、これらの、Helas ma dame やJe languis en piteux martireのような作品においては、テノールは、メロディの役割よりも、むしろ和声的役割を果たしている。 それはまだ旋律的な声部ではない。そしてそれは、discant-tenorシャンソンの意味での、discantを伴う真のbiciniumを形成すると言うことはできない。 そのため、これらの作品は、3つ目の声部が追加された2声(bicinia)ではなく、2つの付随する声部を持つソロとして、より古い伝統の中で作曲されていたはずである。 Besselerにとって、新しい様式を決定したのは、実際にはコントラテノ―ルの役割である。イタリアのテノール技法をフランドルのcantus firmus 作品に移植するために、彼が言うには、Dufayは実際のバスの位置を得るために、コントラテノールの音域を下方に広げた。 それは、フランスの音楽の伝統とは矛盾しているようだが、コントラテノ―ルのような補助的声部が新しいスタイルを決定したことだろう。最初に考案され、作品の基礎を提供したのはテノールであった。コントラテノ―ルは、「バラード様式」であろうと、 discant-tenor 様式であろうと、それに適応していた。 短期間、Dufayのコントラテノ―ルは、イタリアのテノールのように、低音として機能していたが、1440年頃に元の場所に戻った。当時、コントラテノールバスは、永続的な(バスとしての)結果をもたらしたものではなかった。さらに、コントラテノールが、ディスカントやテノールのようにもっとカンタービレ可能な声部になるまでは、そう長くはかからなかった。 コントラテノ―ルが揺れ続けていることは重要である。なぜならそれは、様式の発展において決定的な要因であることからは程遠いこの声部が、tenorとdiscantの間の関係において起こった変化に適応されなければならなかったパートであったことを示唆しているからである。 フランドルのコントラテノ―ルが、カッツィアのテノールをモデルにしていると仮定しても、新しいフランドルシャンソンのdiscant-tenorデュエットを、カッツィアのカノンの上声部と同一視することは不可能である。 フランドル・シャンソンの理想に直接対立するカッツィア構造のいくつかの局面がある。フランドルのシャンソンの基本的なデュエットがテノールとdiscantで構成されていたに対し、カッツィアのbiciniumは、シャスのそれのように、テノールを含んでいなかった。 p164 テノールを含めることは決定的な要因であった。なぜなら、それは第3の声部(コントラテノ―ル)の完全な独立をもたらす結果となったからである。カッツィアのカノン的上声部は、実際には独立はしていない。これらの2つの声部の間には、フレーズ内の重要なポイントで、頻繁に四度が生じている。そして、3番目の声部は、低い五度を出すのに必要である。この関係は、 CiconiaのVenetiae mllndi-Michaelや0 virum-O lux-O beate Nicholaeのような、カッツィア様式で書かれたモテットと同じように特徴的である。 四度の声部の問題は、Charles Warren Fox によって詳細に研究されたが、彼は、その特性やフランドルのシャンソンの特徴の1つが四度がないこと、すなわち、2つの声部の間に、本質的な四度はないことを示す統計を編纂した。 Foxによって調べられた約1000のシャンソンのうち150は、4度を持っていないことが証明されている。 3つの声部のどれでも、事実上、省略することができる。 15%は驚くような数ではない。そして、Fox自身が指摘したように、作曲家はこの四度のない考えには支配されなかった。それにもかかわらず、フォックスの研究は、フランドルの作曲家が一般的にその特定の音程を扱った極端な心配を強調している。 それはアクセントのある拍ではテノールの上に書くことができない不協和音と見なされた。 確かに、フランドル・シャンソンのテノールとdiscantの間では、四度の禁止は厳密に遵守された。 コペンハーゲンシャンソン集のシャンソンのうちでは、7つだけが純粋な四度なしのスタイルで書かれているが、Jeppesenはそれらのすべてがコントラテノ―ルなしで演奏できると指摘している。 したがって、これら2声によって形成された(シャンソンの)biciniumは、cacciaのbiciniumとは異なり、付随する第3声部からは完全に独立している。 コントラテノ―ルとdiscantが単独で演奏できるかどうかは関係ない。なぜなら、2パートでの演奏の唯一の表示は、コントラテノ―ルではなくdiscantとテノールを含むためである。 p165 それは、 Gerard of Brabant によって歌われたTout a par moy と、1454年にリールで演奏されたDufayのJe ne vis oncquesのdiscantとテノールであった。 そしてBologna Ms. Univ. 2216に保存されているのは、DufayのLa belle se siedのテノールとdiscantだけである。 フォックスは、「縮約」の例はほとんどないので、声部の1つを省略することができるような書き方をしたいという欲求から、四度を使わないスタイルが発展したと指摘している。 しかしプロセスは、他の方向に働くと理解されなければならない。 それは2つに減らすのではなく、3番目の声部を加えることの問題であった。3声の作品は、一度完成すれば、そのパートのうちの1つがないままで演奏されることはあり得ないだろう。しかし、私たちは、その作品が最初に構想された方法に関心がある。そして、この点において、消耗品としてのコントラテノ―ルは重要となる。 1つの写本に2声のみで、別の写本で3声で表わされるシャンソンの例は、 2声部版を持つStrasbourg Ms M.222.C.22のように、以前の写本にある。 そこでは、間違いなく、discantとtenorのデュオが最初に書かれていて、そうした作品であることが意図されていた。 完全に独立したbiciniumという、不協和音的な四度がないという概念は、イタリアのcacciaの影響を受けたモテットのカノン的なデュオに由来するものではなかった。 イタリアのtrecento madrigalには、消耗品としてのコントラテノ―ルとのデュオの伝統があったが、Kurt von Fischerが指摘するように、いくつかの写本で省略されたコントラテノ―ルは、フランスのコントラテノ―ルと同じ機能を想定されていなかった。 それは基本的にはボーカルパートであり、それ故に本当に第2のsuperiusパートなのである。 イタリアのモテット形式を、初期のdiscantテノールのシャンソンと区別するもう1つの特徴は、2つの対になった声部の模倣関係である。イタリア人は、カノンや文字通りの模倣を好む傾向があった。このようなカッツィアの遺産は、特にチコニアのモテットで見られる。例えば、0 virumo-O lux-Ote beate NicholaeやUt te omnes-Ingens dummus Paduaeや0 felix templumである。 Johannes Ciconia O felix templum jubila p166 北部の作曲家は音程間の関係に重点を置いたが、イタリア人は模倣を第一の重要性と見なした。模倣は、初期のdiscant-tenorシャンソンにおける要素ではない。たとえそれが、Dufayの他の作品に見られるとしても、彼のJe ne vis oncquesには現れていない。この作品のテノールとdiscantの相対的な関係は、反行進行を基礎とした、厳密な対位法である。Odhecatonの後期ブルゴーニュ楽派のシャンソンの間には、模倣はない。たとえテノールやdiscantが自律的にデュオを形成していても。 模倣は、その第2段階で、discant-tenorシャンソンを貫いた。そして最終的にシャンソンの作曲の主要な要素となった。しかし、それは最初からではなかった。 最初のステップは声部の均等化であった。等しく重要でありながら、相互に依存している2つのメロディラインが、遅かれ早かれ、何らかの形で模倣となることは、ほとんど不可避である。そして15世紀のシャンソンの発展において、それはまさにそのような bicinium 技法の副産物として現れている。 オケゲムの作品の多くには模倣がないことは、例えばフランドル楽派での彼の立場を見ると、驚くべきことである。オケゲムは、等しいメロディ的重要性を持つ2,3,4、そして5声部さえ組み合わせる問題に、広く関心を持っていた。そして、この考えは、模倣の技法からはまったく離れた表現を見出した。オケゲムの様式は、シャンソンにおけるdiscant-tenorデュオの様式のように、反行進行の原理に支配されていた。 Besselerの15世紀の音楽の研究は、フランドルの新しい様式に関して多くの重要な点を示しているが、それはイタリアの影響を過度に強調し過ぎてている。 私たちは、discant-tenorの目的に合わない15世紀のイタリアの音楽について、多くの観点から見てきた。 <英国からの影響> 一方、英国の音楽家は、実際に、新しいデュエットスタイルを非常によく説明するような活発な発展をさせてきた。おそらくイギリスで、1455年前に書かれたFryeの作品は、Besselerがフランスとイタリアの音楽的伝統の結合やコントラテノ―ル・バスの一貫した進化に帰したすべての特徴を示している。 Fryeのシャンソンでは、コントラテノ―ルは、一般的には最も低いパートとなり、和声的なサポートとして機能している。オクターブの跳躍カデンツでテノールを飛び越えることもあるが。 p167 さらに、これらのシャンソンは、作品の基本的な枠組みを提供する、テノールとdiscantの自律的なデュエットを持っている。 Besselerは、discant-tenorの枠組みが、外声と内声の間で六度の関係を保っていたfauxbourdonを通した大陸の作曲家たちによって進化してきたと主張している。 しかし、フォックスによって指摘された点の1つは、非四度的和声の原則への厳密な固執が、外側と内側の声部の間の平行六度ではなく、平行10度という結果になるということである。 (内声は、六度離れていれば、必然的に外側の声部の1つと四度を形成することになる33)。 33 ・Fox ,“Non.Quartal Harmony p33 完全に非四度のスタイルを基準とすることはできないにもかかわらず、ブルゴーニュやフランドルの大半のシャンソンにおいて、 それが六度下でdiscantに伴うテノールではなく、10度開いたdiscantと平行になるコントラテノ―ルであることは、重要なことである。OckeghemのシャンソンMa buouche ritの終わりは、3つの声部のこの関係を説明している。34 34 Hewitt and Pope , eds . , Odhecaton , No. 54 , mm. 69 -70. Codex Guelf. 287 Extrav While a completely non quartal style cannot be taken as the criterion , it is nonetheIess signifecant that in the majority of Burgundian and Netherlands chansons ,it is not the tenor which accompanies the discant at a sixth below , but the contratenor which runs parallel with the discant at the interval of a tenth.  Ockeghem Ma buouche rit この技法は、フライのミサ曲と関連して議論されてきたが、彼のシャンソンにとっても同様の性質である。 たとえば、Alas,alasにおいて、discantとコントラテノ―ルは、6小節分(第9-15)にわたって、10度の関係を保っている。  フライのシャンソンのテノールとdiscantの間において、平行進行におけるこの種の安易な2声書法は稀である。その関係は、反行進行の初期段階である。しかし、コントラテノ―ルは、すでに完全なbiciniumに加えられ、和声の支持としてときどきは機能し、ときどきは、discantあるいはテノールそれぞれへの平行声部としての能力を発揮した。 時折、コントラテノ―ルは平行進行におけるテノールに伴うが、三度ないしは六度下である。その機能が単に豊かである三度や任意の声部であると理解される場合、それをこのようにしてdiscantまたはtenorと組み合わせることは、コントラテノ―ルの役割とは矛盾はしない。 p168 確かに、Fryeのシャンソンでも、大陸の作曲家のdiscant-tenorシャンソンと同様に、contratenorは消耗的である。それは、10度のdiscantを伴うことによって豊かになるが、音楽構造にとって不可欠ではない。なぜなら、その他の2声は、完全にカウンターテノールで書かれているからである。 ”discant”の名のもとに、対位法が意識的に発展したのは、15世紀の英国であったために、新しいシャンソンスタイルは、そのインスピレーションの大部分がイギリスの音楽から生まれたと言わなければならず、そこではdiscantの理想が表現の場を見出した。 |