| Musical “Beastliness” in the Roman de Fauvel (BN fr.146): Chaillou’s “addicions” and Sensory Danger p127〜 by Hansel Tan Shen-Wei |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | 次ページへ |

| 前ページへ |

|

p145 CHAPTER 4 CHAILLOU’S “ADDICIONS,” BEASTLY “READING” AND THE OLD MEDIEVAL INTEGUMENTUM Introduction この章ではChaillouの内挿したFauvelの視覚的演出の次元を探求し、

「獣的なリスニング」の危険性(合理的判断を避ける)が、どのようにして、attentus or

curiositasの内部精神状態を反映するための鏡として奉仕して、

知識豊かな読者と非論理的なcantorを区別するChaillouのFauvelをリトマステストに変えたのかを提案する。そうすることで、私は、14世紀にまで生き延びた危険で、過度の

"音楽性"がある固有の告発の言葉を認めていた Augustinian

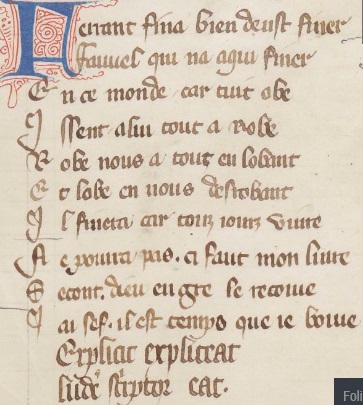

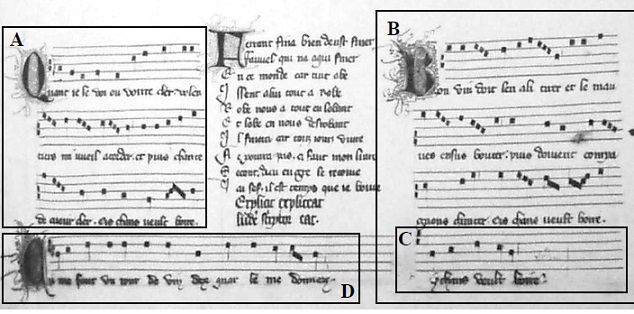

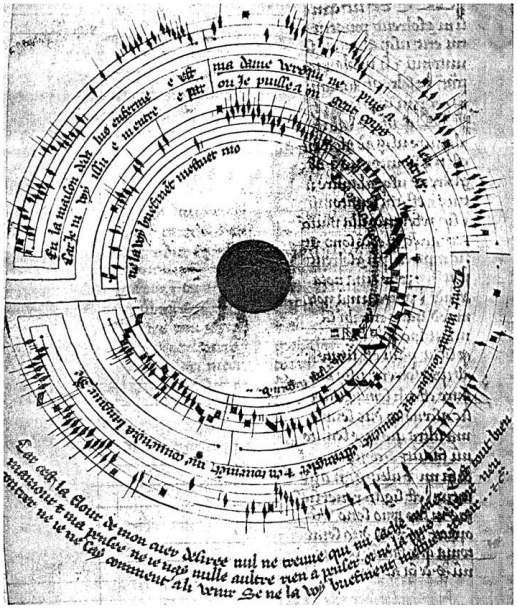

の記号論の伝統を論じながら、単語と音楽間の理論的連続性を調べるであろう。 integumentum(http://machikun.la.coocan.jp/romandefauvel4.htm)の中世の概念と読書行為の権力政治を考慮すると、Chaillouの "addicions"(耽溺)は、 適切なclavesを持った知識豊かなmusicusだけがアクセス可能である、寓意的意味の "甘く"隠された核を明らかにするために、知的に浸透する必要のある音楽的または記号的 "殻"として読まれるかもしれない。 The Intoxicating End of Fauvel: Betwixt the Church and Tavern Chaillouの内挿されたRoman de Fauvelの最後のページには、現代の読者に難解なパズルがある。これは、物語の終わりをはっきりと理解することを難解にしている。 folio 45r of fr. 146において、我々は、Fauvelのテーマに関するChaillouの最後の言葉に遭遇する。それは、三方が、U字方で記譜された音楽に接している(下譜)。  Kevin Brownlee and Emma Dillon の両者が指摘しているように、Chaillouの書き直しされた275 終止の声明は、 元のGervaisの詩的結論からは著しく離れ、意図的に作者 - 話者の声部を変えている。 GervaisとChaillouのエンディングの比較を以下に示す。同じ単語には下線が引かれている。   p147 ChaillouのGervaisのエンディングの書き直しは、いくつかの理由がある。 第1に、変更された結論が拡大されており、あるいは、 Gervaisのテキストには存在しなかった フォーヴェルの欺瞞的な性格を増幅している。 Chaillouは、Fauvelの "強盗"を欺瞞を通して描いている。その意味は、後でこの章で論じられる。 第2に、Chaillouは、Gervaisのために、“this book” (cest livre) をtakeし、そしてそれをhis own, (“my book,”) (mon livre)にmakeしている。話者の形としての著者のChaillouと本物の物語の素材との間の距離はなくなっている。。 Chaillouは著者としてのGervaisの身分証明( "Gerves du Bus")を削除するが、別の名前に代わるものではない。代わりに、彼は自身の存在によって、身分証明をしている。誰かが酒を用意しているのに対し、Gervaisはその本を罪の許しのための謙虚な提供として提示している。しかし、この本の問題は、彼の姿勢の誠実さを疑問視するものであり、Chaillouの最後の言葉は、劇的に、宗教的な内容から離れた本の散漫な背景を動かす。そうすることで、Chaillouの結論は、神ではなく著者の人物の周りに最終的な行を再集中させることによって、自己愛的な自己注視に危険なほど近づく。 "Jai serf(私は喉が渇く)"と叫び、さまざまな状況の下で "boive(飲む)"という言葉の意味を巧みに演じる "il tem temps que je boive"(さあ、飲む時だ)を発表する。 第1に、“boive” は、Chaillouの口頭の語り的行為に注意を向け、話す詩人を疲労させ、喉を渇かせるために酒を欲しがる。 Chaillou は、会話と口頭を集中させることで、スピーチと理性のための不可欠な乗り物として、響きのある具体化されたvoxの仲介役を強調する。 Chaillouの喉の渇きはさらに、仲介の失敗、合理化された、詩的な思考に声を与える形態としての声明の物理的限界を意味するかもしれない。兆候が示すように、彼らの超越的で肉のない肉体的な乗り物は、不完全であり、地上の要求によって重くなる。Chaillouの酒への魅力は、読者と聞き手の間のギャップを仲介し、意義を示す身体的な次元を強調している。 Emma DilloのChaillouの終わりのパラグラフについての創造的解釈は、喉の渇きの概念に関する神学的なamplificatio (増幅)を行い、Chaillouを十字架につけられたキリストと結びつけ、Chaillouのテキストcorpusを越えた意味の積極的な創造に参加することを、読者に呼びかける。 十字架磔刑の隠喩は、私たちもまた、役割を果たすことを要求しています。すなわち、fr. 146の書き手との親交が、本で明らかになります。原本が明らかに、テキストが明らかにしています。 そこで演じられるキリスト教学的隠喩の中で、私たちは身体的に違反の最終行為(読者の解釈によって)に従う必要があります - Chaillouのテキスト体への「心」に5番目の最後の傷を与えます。 中世の読者の中には、Dillonの冒険的な解釈があったかもしれないが、私は、中世の後期の意味合いに基づいて、別の可能性を模索したいと思う。意義の創造に読者が参加するのではなく、Chaillou’s closing paragraph は、誤った聴覚と欠陥のある読書戦略によるconfusio混乱の危険性について、読者に警告することを目的としているのだろうか? パラグラフの周囲のモテットへのDillonの張り付きが、fr. 146の作者との崇高な交流の隠喩として彼女に奉仕すれば、おそらく、多声モテットの音楽的特性(多様な声の統一による超越的な神話的または永続的なモード)を主張する彼女は、自身を、Chaillouが我々に対して明らかな警告をした聴覚障害の同じ渦に引き寄せることだろう。 確かに、Dillonは、Chaillouの、キリスト教学的な渇きの様式ではない言語的な"心"を取り巻く(脅かす?)ような多声モテットのテキスト内容を無視しているが、下品な態度で、ワインドリンク、おしゃれ、酔っ払いの問題に向き合った回答をしている。 下の図4.1と図4.2は、Folio 45rとDillonのテキスト表記を比較し、表記された音楽が奇妙な方法で一致することを示している。そして、書かれたテキストによって描写された概念に対抗する。 Goliardのdrinking song motetと1行ルフランを含んでいる記譜された音楽の3列は、それぞれの音楽verse中のChaillouの最後の言葉“boive”を増大させている中央のテキストを挟んでいる。 Chaillouの“boive”は、酔っぱらった酔いどころの近くへとしっかりと動き、周囲の音楽例中の"vin"と "boire"という言葉によって反響され、"vin"( "ワイン")によって泥酔に向けられた "boive"のキリスト教的な “boive”の概念と世俗的な“boive”の悪徳との間と同様に、"boive"と"vin"の間の音響的類韻としてプレイしている。 要するに、Chaillouの中心テキストを取り巻く音楽アイテムは、Chaillouの歌詞の意味合いを不安定にし続けている。それは、その文法的な文脈の中で“boive”を持ち上げ、それを構文論ではなく、聴覚的類似性に基づく遊び心のある連鎖にスピンしている。 この演技感は、歌詞の最後、“Explicit expliceat / Lud(e)re scriptor eat”(“それは終わった、終わらせた、さあ筆記者を飲みに行かせ、遊ばせよう”),の奇妙な筆記者のexplicit・明白さによって、強調される。仕事の完了後に、drinkingモテットによって作られた酔っ払いのエクスタシーの約束に夢中になっているかのように。 遊び心へのexplicit・明白さへの要請に応えて、テキストの結論を取り巻く音楽の全体は、神聖な聖体拝領と悲惨な哀れみの冒涜との間の崖を跨ぐ“boive,”の音響的な言葉遊びの孤立したケースと見ることができる。 キリスト教学的意義から遠く、Dillonは結論部のテキストが呼び起こすことを示し、飲酒や泥酔の行為と強く結びついたモテットは、「飲む集団的な呼びかけ」と「交わりに参加する叙情的な欲望」に逆らう解釈を示唆しているようだ。279 Chaillouの "boive"の音響のamplificatioとしてのモテットの抒情は、 "boive"が、その重要な安定性を取り除かれ、泥酔となったconfusioの結果となり、韻と協和音の遊びに投げ込まれた時、 explicit・明白さが記述した遊び心を演出する。 Triplum Quant je le voi ou voirre cler, Volentiers m’i vueil accorder; Et puis si chante de cueur cler: Cis chans veult boire. Duplum Bon vin doit l’en a li tirer Et li mauves en sus bouter. Puis doivent compagnons chanter: Cis chans veult boire. Tenor [C]is chans veult boire. Triplum When I see it clearly with its clear appearance, willingly I want to be in agreement with it; and with a clear heart is sung: this song wants to drink. Duplum One should pour out the good wine and throw out the bad. Then good companions should sing: this song wants to drink. Tenor This song wants to drink.281 Explicit expliceatを強調するrefrainは、同様に、クリスチャンの "boive"の共鳴と、“Ci me faut un tour de vin: dex! Quar le me donnez!”(“I must have a round of wine: God! Let it be given to me!”)と読まれる作品の固有の被献呈者としての神を破壊する。282 こうして、本の究極の守護者としての神を確立するbookish closureの”固有”な感覚は、ルフランの音楽的なおもてなしによって、覆される。神(dex)は、彼がワインの飲み物を与えられることを要求する歌いの "je"(cantorのことか?)によって、不敬な感嘆に減じられている。 Dillonによって支持された神聖な聖体拝領の場面の代わりに、聖体主義のセットアップが、Chaillouの閉鎖の献身によって示唆されたのは明らかに逆転されている。神の聖なるワインは、官能の泥酔のための神秘的な手段になり、神の名前そのものは、意味のない記号化に変身する。すなわち、以前の神学的意義から浸出した表現力豊かな発話は、泥酔の官能的な喜びのサービスの下でもたらされた。 さらに、正式なFolio 45rの見開きは、視覚的なレベルに対して、飲酒の比喩を持ってくる。中央テキストに隣接する記譜された音楽の3つの列は、視覚的に、テキストの“vin[ワイン)”を保持する聖杯の断面として解釈される。おそらく、歌詞が、有意義な意味合いの聖杯ではなく、聴覚的に官能的な酒として使われる時に起こる泥酔と混乱のレベル示唆しながら。 fr. 146’のRoman de Fauvel最後のページは、それゆえ、神聖なものと不敬なもの、透明性( "cler")とあいまいさ、教会の場所と、詩の音楽的性質が読者の明確な合理性を圧倒することを脅かしている居酒屋の感覚的罠とのあいまいさの間を、不安気に揺れ動いているように見える。 Andrew Cowellの居酒屋文学についての研究において、彼は、居酒屋の場所はしばしば、記号論的安定性の崩壊、言葉の欺瞞、印の感覚的危険を暗示するために用いられた、と記している。ゴリアールの詩は、多くの場合、「signsのシフトと再評価」を表すために飲酒の隠喩を用いた、と彼は記述する。意義の文法上の特性は、(創造的な)リスクに置かれることが多い。 ゴリアールの詩人によって定義された居酒屋作品は、飲酒やダイスなどの特徴的な行為のある居酒屋の中または近くに暗黙のうちに発生する行動を特徴とするテーマのジャンルとして定義することができる。 結果として生じる行動は、典型的には、いくつかのキャラクターの偽装の損失または切迫した損失をもたらす[...]。 経済的および遊戯的な取引は、言語学的な取引同様、不正行為の特徴である。 性的欲望と売春は時々存在する。 [...]そして最後に、場面はほとんど常に、詩的生産の思想を明確なテーマにしており、経済的搾取や道徳的に不法な飲酒、賭博、窃盗のいずれかの面で、彼ら自身の不法な "馬鹿な"詩を表している。 より一般的には、詩は教会の非道的な性質を強調し、しばしば教会との対立を介している。 危険な(記号論的な)ダイスゲームをするために自分の偽装を失った ゴリアール詩の貧しい主人たちのように、Fauvelの犠牲者は奪い取られ、酒場の "音楽的な"場で騙される。含まれているテキストを囲む “boive”へのChaillouの増幅は、その歌詞についての音楽性の危険を強調するかのように、記譜された音楽に設定されていることが明らかになっている。Chaillouの詩を、感覚によって楽しむために "vin"として扱うことによって、読者はテキストの‘記号表現 (signifier)’を、テキストの中央の意味合いすべてが失われている合理的マインドを”泥酔させた” "音楽的"という条件に還元した。 この言葉の音楽性に酔っていたのは、聖職者当局によって告発されたばかりの悪事ではなかった。音楽理論家はまた、合理的な判断の喪失を通じて、音楽の良き理性を堕落させてしまった賢いcantorsの陥穽として、酔っ払いに警告した。13世紀の歌手のためマニュアルであったSumma Musiceでは、、その著者は、飲酒を、チャントの堕落の犯人としている。 Les Miracles de Nostre Dameにおいて、Gautier de Coinciは、ハード・ドリンクを好み、神の恵みから逸脱している貧乏人のcantorsをさらに風刺し、よく整えられたvieleとして、身体の適切な(冷静な)「チューニング」を、特徴づけている。 酔っ払いは、理性の明確で自主的な判断を、肉体の快楽でそれを混乱させることによって、不安定にした。 泥酔となった肉体は、attentusをconfusioに求め、意欲的な‘記号表現 (signifier)’を、酔っ払った、整頓された思考を引き起こすのではなく、感覚を刺激するような酒の杯に変えた。 しかし、他の詩人にとって、飲酒の比喩は、芸術的創造と完成のプロセスの略語としても機能しました。 後の14世紀には、Jacqueline Cerquiglini-Touletが指摘するように、ワインの隠喩は、祝賀されたバッカスの芸術創作と身体的無能力(酩酊傾向)との間に限界を示していた。その結果、詩人は言った。 オルフェウスの形とバッカスの形の間のどこかに占められた空間、ハーモニーの形、そして、障害の形、そして尺度の欠如、特に性的なバランスをかけたもの Jean le MarchantのLe livre des miracles de Notre-Dame de Chartresに関するCowellの研究は、”ワインとverseの不法消費者 "の両者としての“lechor・助平”でふしだらなJean le Marchantの連合における "獣的な"知覚者のさらに別の次元を明らかにする。291 「lecheor」という言葉は、ゲルマン語のソースに由来しています。”舐める”という意味のフランク語のlekkonから直接来ています。この言葉は、食欲をそそる消費の口調性と中世の詩の口調性をうまく組み合わせ、口、食べること、飲むこと、そして居酒屋での味へのJean le Marchantの集中に、より深い反響を与える。このように、酒場の特徴は肉体の楽しみだけでなく、看板の楽しさにも広がっています。 それゆえ、Roman de FauvelのChaillouの再編集された終わり部分は、まるで読者自身が酩酊の混乱効果を経験しているかのように、音楽的な族的類似の官能的ネットワークに意義(「boive」)の崩壊を実行することによって、耳のためのアルコールとしての、詩の愚かな消費を間接的に警告するものである。 Chaillouの「喉の渇き」が神の凝視下で口頭で唱えられるという彼の難儀な行動を開放する欲望は、3つの声部すべてにおいて“cis chans veult boire”を繰り返すモテットによって充当され、Chaillouの「渇き」を、ナルシシズムで円形のchans(歌)それ自身の「渇き」に変える。 モテットでは、自分自身に毒を食べさせるvinを望むのは、chans(chaillouではない)であり、それは順番に、曲を作りたいという欲求に繋がる。自分自身のイメージ(つまり、それ自体を表す‘記号表現 (signifier)’)で楽しむ‘記号表現 (signifier)’のように、Folio 45rの音楽アイテムは、読者が音楽としての言語の官能的消費、またはRomanの文章内容に注意して、その脅威を認識し回避することができ、その本自体の外にあることを示す標識の能力を取り戻す。後者に参加することは、読者が明白なままでいることを要求し、その酔う次元に屈する。以前のルートを選択することは、文字通り、 "Fauvel"を自分自身にもたらし、その重要な機能のテキストを「強奪」することになる。 The “Musicality” of the Word and the Legacy of Augustinian Sign Theory 音楽学者や学者は、中世の詩(言葉)と、記譜された音楽との密接な関係に長い間注目してきた。特に、14世紀のこの言葉の「音楽性」は、ますます高まっている。 Sarah Kayによるボエチウスの「De Consolatione Philosohiae」の研究では、14世紀後半には、詩人は、ボエチウスの文学的対話、Lady Philosophyである「理性的な散文」 ではなく、ボエチウスの詩のエロティックな官能性を支持する傾向があったと主張している。 Guillaume de Machautの弟子Eustache Deschampsは、詩とverseをmusique nature(自然の音楽)とみなし、musique artificiele(声楽または器楽音楽)とは対照的な、補助的な音楽の形態と考えている。彼の1392年のArt Dictier et de FereChancons:では・・・ 我々は、2種類の音楽があることを理解せねばならない。ひとつはartificiele、もうひとつはnatureである。これらの2つの音楽はまた、互いに共鳴し、それぞれは”音楽”と呼ばれる。以下略 詩を音楽性のサブセットとして定義しようとすることで、Deschampsは、ChaucerやFroissartなどの他の同時代詩人で、後に拡張される「音楽的」言葉の美学を明確に表現し、感覚的喜びの担い手としての言葉そのものの響きを認めている。 詩の音楽的美しさがはっきりと評価されていたにもかかわらず、(宗教的な)構文哲学の反伝統は、14世紀後半に続き、疑いと不信感を持って、 詩作の感覚的次元を見続けた。5世紀には、影響力のあるSaint Augustine of Hippoは、言葉が、罪深い、地上の身体によって必然的にenvoiceされたので、腐敗し易く堕落しやすいと解釈する意味論の神学理論を打ち立てた。 以下略 Visual/Musical Intoxication on folio 45r 「文字通りの」肉体の言葉は、folio 45r.の歌詞の境界を侵害する音楽的聖杯としては、事故的、自己愛的、不可避的であると見なすような見開きの音楽の”獣的”な解釈の一種として見なすことができる。 この"boive"の "音楽化"の、その感覚的な問題に対するその単語の形の華麗なる分解への遂行によって、fr. 146は、アウグスティヌスの肉体の読書の様子を視覚化し、神聖/不敬、酒精/酒気、教会/居酒屋、人間/獣の境界を悩ますように見える。 さらに、Folio 45rの視覚的な詳細も、同様に読書的なビジョンの明快さをぼかす酩酊時の吐き気に反応すると思われる。 一見しただけで、ページに存在する音楽作品は、2つの別個の楽曲ではなく、単一のモテットを提示するように見える。 Fig. 4.3. Musical intoxication on fo. 45r (Photo: Wesleyan University Special Collections).  通常、羊皮紙のモテットの提示では、それぞれのモテット声部は、大きく、装飾されたイニシャル文字で区別がなされる。fig. 4.3においては、sections A, B and Dにとってのようなケースである。それはcantorや読者に対して、A,B and Dが、ひとつの統一したポリフォニー単位であると思わせる。 セクションCは、ポリフォニーモテットの本当のテノール声部であるが、奇妙にも、イニシャル文字が残されておらず、folio 45r.における謎の出来事である。これは果たして、書記のミスなのか?Fig. 4.4はその詳細を示している。 Fig. 4.4. Enlarged detail of C with possible scribal cueing.  Cis chans veult boire(他の2つのポリフォニ-行と一緒に4回繰り返されている)についてのKevin Brownleeのテノール声部の転写が、“Cis”の大文字“C”を抜かしているが、Ardis Butterfieldのルフランの転写は、“Cis.”の始めについてはあいまいで残されている。 “Cis”の大文字は、当初は装飾されていた可能性があるとする議論がある。「(C)is is」の最初の(殆ど解読可能な)記述の左隣のスペースには、おそらく、小さなスペースに大文字を置くための光彩であろう「c」の小さな彫刻のように見えるものがある。それはある程度の確実性をもっているとは言い難いが。 他方、単語「chans」に優先したセクションCの記述は、tenor staff lineのすぐ上にあるduplum 声部に書かれた「cis」にある程度の曲線的な類似性を持ち、おそらく単語「cis」自体の視覚的な略語として役立つ。 さらに、羊皮紙の使い方の規定において、装飾されたイニシャルのそれぞれにスペースが割り当てられていたが、セクションCについてはそのような規定はなかった。この不一致については、いくつかの可能性のある説明がある。 1.テノール声部の“Cis”は大文字となる予定ではなく、 2.スタッフラインを刻んだ筆記者が誤りを起こした、あるいは 3.セクションBのスタッフラインは、duplum 声部を主にするためのものであり、セクションDは、最初はテノール声部のためのものであった。 オプション(3)が当てはまる場合、記譜筆記者は余裕を持ってduplum 声部を記入し、セクションBの最後の譜線(すなわちセクションC)にテノール声部を記入することにした。したがって、これはまた、セクションDのルフランCi me faut un tour de vinがのちに、即興的に加わったこと、最後に残った譜表を埋め尽くすために書記に記入をさせた後の考えを意味する。 シナリオ(3)の論理に従うと、folio 45rに関する初期計画は、テキスト的に、周囲のすべての列に“boire”という語を反響させ、囲まれたレイアウトを作成することであった。Folio 45rの起源の正確な順序を知ることは困難だが、この広がりに関するテキスト的、視覚的、音楽的な関係の複雑な網を考えれば、書記が誤って、譜表全体を割り当てなくしてしまう可能性は非常に低い。 単純にtriplumのための3つの譜表に比較して、duplumのために4つの譜表を割り当てることは、不合理に見える。320. また、ルフランと他の声部にして、テノール声部の短さについては、それぞれその記譜のために、セクションDにそのような長い譜表を割り当てる十分な理由もある。 320 Folio 45rに記譜された作品が作られた順序に関しては議論の余地がある。 スタッフの行が最初に描かれ、続いてその作品の歌詞がつけられ、その後に、音符が加えられた可能性がある。これは、D部分におけるルフランの挿入があらかじめ計画されていて、単純に後で追加されたのではないことを前提としている仮説1を正当化する役割を果たしている。 この記述順序の好例は、folio 28-ter-vの列bに見られる。ここでは、 抒情句“Fols ne voit en sa folio se sens non”は空白の譜表の下に置かれ、少なくともこのページでは、おそらく音楽表記は、歌詞が譜表の下に書かれた後に追加されることが意図されていた。See Butterfield, “Refrain and Transformation of Genre,” 153.  folio 28-ter-v このことを念頭に置いて、私は、もともとテノール声部が意図的に始まったのではなく、読者に混乱させるために、モテットを適切に構成したという仮説(1)を立ててみたい。 おそらく、Fauvelの欺瞞的な傾向のように、fr. 146の作り手は、Folio 45rの内容が単一の音楽アイテムであると信じるように読者を惑わすことを意図していた。作品を音に変換しようとすると、不協和音と不協和音が必然的に発生する。言葉の文字通りの官能によって自分自身を酔わせる肉体的中世の読者のように、ページ上の音楽アイテムの視覚的レイアウトは、音楽ジャンルと2つの異なる別々の音楽アイテムとの境界をぼかすことによって、濁れた、読者の欲望を”達成させる”。 記譜作品の音調の挙動に注目している 鋭い意識のある知識豊かなmusicusだけが、(酔った)筆記者によって行われた「誤り」を認識し、必要な精神的修正を行ったはずである。実際に、Folio 45rのこの混乱している側面は、ページ上のアイテムが、 獣的な、(読者が)受け身に読むような泥酔の、よじ曲がった視覚的遂行性に引っ張られた4声のモテットであると信じるように、多くの学者が騙されてしまっていた。 p169 Figurative vs. Literal Reading: The Integumentum of Music on folio 45r 彼のAnticlaudianusの導入において、Alan de Lilleは、彼の作品の内容を解釈するための戦略を議論する際に、Augustinian

gesture of literal対figural readingを再解釈している。

この作品において、文字通りの感覚の甘さは、少年の耳に落ち着かせ、道徳的指導は、完璧に向かう道に心を鼓舞し、寓意のより鋭い丁寧さは、寓意のシャープな繊細さは先進的な知性を掻き立てるでしょう。 しかし次の節では、彼は詩的な旋律に対する欲望を抱く不適切な獣的読者として、「寓意のよりシャープな繊細さ」ではなく、テキストの官能性を発掘する、官能的で肉体的な読者に呼びかけている。 それらは、感覚的なイメージだけを追求し、理由から来る真理のために手を差し伸べることのないこの作品へのアクセスを拒否させて、犬が汚くなる前に置かれ、豚の足元に踏み込まれた真珠が汚れないようにする。 その壮大さが価値のない者に明らかにされれば、難解な者は傷つけられないようにする。323 この節では、知性と肉体の読書の間の並置は、人と獣との区別に直接置き換えられている。 「感覚イメージのみを追求する」肉体的読者は、この寓意の下に隠れている良い道徳的指導を避け、テキストの身体を官能的な泥酔の覚醒剤に変えることによって、解釈と研究という面倒な作業を踏み越える。 その結果、彼らは、Alan de Lilleの許されない文学的凝視の下で、「犬」と「豚」に変身してしまう。 他の場所では、Alan de Lilleは、詩の「音楽的」外殻の官能的な魅力に巻き込まれないようにするための特定の「浸透的」な行動として、真実な読書行為を、記述している。 Alan de Lilleのために詩の中の「真実性」のアクセスは、詩の官能的な虚偽の「外側の殻」に「浸透した」exegesis(評釈)の解釈的な行為を獲得した。最終的には、理性と判断の扇動的な行為を最終的に要求した行為。 Alan de Lilleが最終的に描くものは、解釈論的妥当性、テキストに埋め込まれた寓意的および比喩的な文章の意味を発掘する合理的で学習された戦略へのニーズである。言い換えれば、解釈学的妥当性は、官能的に、文字通りの記号への機能を授与することの重要性を強調し、それを記号化および意味づけの生産的軌道に戻す。 上で議論したように、このような尺度は、自己で取り込まれ、同語反復的存在としての記号を誤った官能的読書のcanal形式を避けるために必要であった。 これは、Min.D. Chenuが12世紀の "象徴主義"と呼んだ、寓話的で比喩的な作品の登場を見た後期中世の時代に、いっそう重要であった。彼は言う、シンボルの使用は、”真実を貫く能力のある道具として取り扱われ、単なる説明における簡単かつ偶然の使用をはるかに凌駕していた”。326 Hugh of St Victor,にとって、シンボルは、「並置」であった。すなわち、目に見える形の接合は、いくつかの目に見えない概念的ものを示すために、もたらされた。327 寓意またはメタファーは、テキスト的に使用された記号の微小な例であった。 より大きいスケールでは、埋め込まれ、隠された道徳的なメッセージへの物語の構築のような象徴の延長された使用は、前述のメッセージが架空の物語の核に「包まれた」手段であるintegumentumまたはinvolucrumの修辞的技法として知られていた。Bernard of Sylvesterにとって、そのintegumentは・・・ 真実のすばらしい話法の元で理解された物事を包む示威の一種、そしてこのためにそれは、involucrum, or envelopeと呼ばれる。329 特に中世後期には、integumentumの論理は、Ovid and Homerのような中世のリベラルアーツのカリキュラムに組み込まれた数多くの異教の作家を理解する上で、不可欠であった330。これらの作品をintegumentとして解釈することによって、教師や理論家たちは、読書や、世俗的な作品を、異教の非聖的内容を中和させることを手助けすることを教えることに回す方法をコントロールして、キリスト教の道徳化の意味の産生を流行らせることができた。p331 p172 12世紀までに、Macrobiusの哲学的提案から由来して、integumentumの概念は、非常によく確立されていたため、ある種の弁論的な説明では、話法的な「カバー」のある形式なしで「裸の」レトリックを利用するために、不潔で、倫理的ではないとされていた。332 例えば、Peter Abelardは、神秘的な現実を論じるための必要性として神話を考えていたのに対し、Alan de Lilleは、integumentumを、自然で覆われたミステリーを取り扱う際に、必要な「知的謙遜」として考えた。 integumentumの言説の特徴は、装飾された種類の「ドレス」または服の一部としての外皮の描写であって、真実の最も裸であるものを「覆い隠す」ことであった。 Macrobiusは書いている。 彼らは、自然が、自然のままの裸の状態を嫌悪することを知っている。まるで雑然とした人間の熟考から自分を覆い隠しているように、慎重な男性が、伝説の話法で、彼女の秘密について話すことを望んでいた。334 「カバーする」という控えめな知的行為として行進している間に、Dronkeはまた、integumentumの論理が排除の手段として機能していることを説明している。それは、「正しい」意味がメンバー間で公開され、(獣的)な読者をより少なくするよう排除した。.335 裸の暴露と保護されたカバーとの間の遊びは、William of Conchesにおいて、より騒々しい形式を見出す。彼は、気後れせず、無学な人よりも知識のある人に有利な構造を維持するための装置として、integumentumを推し進めている。 p173 裸で開かれた暴露が神の性質において嫌われる理由がある。すなわち、賢明な者だけが、integumentumの解釈を通して、神の秘密を知るべきである。 無作法者、そして愚かな人たちは、知るのではなく信じるのみである。336 musicusの有識のclavesのない非論理的なcantorのように、官能的で獣的な読者は、偽りのintegumentumの下にある真実の秘密を解き放つtextual clavesを奪われている。同じようにその言葉の音の具現化は、言葉自体の知性的で合理的な核を包み込んでいる多種の外皮としての役割を果たすが、私たちはFolio 45rを、 音楽的integumentum(内包物)の、そのテキストの心に「衣服を着せた」直接的な視覚的表現として読むことはできないだろうか? 聖杯のイメージとは別に、ページ上の音楽アイテムの配置も、テキスト内の "甘い、風味豊かな核"にアクセスするために "浸透"しなければならない、偽り、反響のベールのようなハイブリッド化された音の記号のユニットのオントロジー上の即興に投げかけるかのように、テキストの部分的な「衣服」に似ている。 Chaillouのリワークされた結末の言葉遊びのこれまでに未知の特徴はまた、音楽としてのこのイメージを強化するのに役立つ。Fauvelの彼の議論では、Chaillouは "robe"と "desrobant"という言葉を使って、Fauvelの荒々しい傾向を描写している。両方の言葉は、BrownleeとDillonによって "奪う"または "盗む"という意味に一般的に翻訳されているが337、 "robe""と "desrobant"はそれぞれ衣服と衣服の動作を指す。 p174 さらに、Brownleeが指摘しているように、Chaillouのリワークされたエンディングは、Jean de MeunのRoman de la Roseのパッセージを直接モデルとしている。そこにおいて、Faus Semblant( "偽りの外見")は彼の欺瞞の方法を記述している。両方のパッセージの比較が以下に示されている:

欺瞞的な詩的な言葉の「シンプルな衣服」を身に着けて、Jean de MeunのFaus Semblantは、Jean de Meun自身の言葉遊びと並行した滑らかな構文を駆使して、全面的な欺瞞を達成する399 ここで、官能と知性のハイブリッドとしての言語的に偽りの“robe”は、読者をミスリードする恐れがあり、テキストプレイに由来するより深い意味の読書体験を「奪う」。 Chaillouのパラグラフでは、 "欺くことによって私たちを奪った"のはFauvelである。 私たちが“robe”を音楽衣服の下にあるテキストに衣服を着せる行為とみなすならば、官能的な読者は、テキストの真実への音楽の外見の下で読むことに失敗して、Fauvel’の欺瞞の犠牲者になる。 一方、Chaillouはまた、Fauvelが "en lob en nous desrobant"と主張しているか、 "disrobing"の行為を欺いていると主張している。古フランス語では、意図された強盗による"disrobing"が、文字通りレイプされることに、あるいは、危険な、制御不能な性的欲求によって燃料を供給された肉体的な行為の他の例の下に、隠された官能的な肉にアクセスするための犠牲者の外衣類の身体的穢れであることに等しい。 重要な機能よりもテキストの音響的integumentum(内包物)を崇拝し、Chaillouは、肉体的な読者が、2つの異なる服装に騙されていることを暗示しているように見える。中世の読書の明快さ(cler)は、酔った読者を迷わせる音楽的な“robe”として、官能的なテキストのワインのような特性によって傷つけられている。 これに対応して、欲望を抱いている慎重な読者は、それ以外の何かを意味することができない「裸の」記号が十分であることに自信を持って表現し、signifierの不正な「強姦」を成立させた。 したがって、folio 45rの音楽的”外套”は、 肉体的で、裸での鳴り響くsignへのリーダーの肉体的欲望によって獣的に強姦されるよりも、博学な聖書解釈学の釈義の行動を通して、精神的に脱がされた知的なシンボルを表している音楽性の危険な侵食への寓話として奉仕しているかもしれない。 Cowellが論じているように、,実際、裸のsignifierにおける罪深いプライドは、13世紀後半の文学、「そのように存在する試みの不在の象徴」に共通する比喩であった。 服が、signとしての包むような隠喩として形成させられ、「衣服を省くことは、すべての世俗的なsignでの使用における固有な不完全さ(および形而上の行きすぎ)を省く試みの象徴となる。」 この文脈において、学習が欠如している兆候としての肉的読書は、読者自身のわいせつで知識のない”裸”を反映している。Richard de Buryの14世紀半ばのPhilobiblon (“On Books”)は、書物の研究、および本の読書によって提供される良心的な学習のトロフィーとしての装いの言説を繰り返している。 p176 あなたはまだ訓練されておらず、無力なうちに私たちの上に忍び寄ったので、あなたは子供のように私たちに語りました。あなたは子供のように思ったので、あなたは子供のように泣き叫んで、 [...私たちはあなたが哲学、レトリック、弁証法の良い衣服を身に着けました。その中には物語がありました。あなたはペイントされるタブレットとして裸であったのです。 哲学のすべての家庭は知性の衣服を着ているので、知性の裸と生の恵みが覆われるかもしれない。 [...]クラークよ、これらすべてのものを与えたのは誰ですか? それは本ではありませんか?343(私の強調) 13世紀後半のSumma Musiceの著者は、”大きな”神学的意味のための比喩的手段として、音楽的原理を用いて、「音楽の象徴的衣装」(「Integumentum Musice」)の比喩的列挙に長いセクションを費やしている344。 音楽の文法それ自身が、賢い反転における聖書のシンボルを記憶しているIntegumentum 外皮になる。音楽の知識は、宗教的意味を解明するための寓意的なテキストを通して、奉仕する。 本での学習は、理知の恥ずべき裸体を衣服にまとい、意識のプロセスを汚す無学の読者は、良い学習の衣服を "裂く"。Alan de LilleのDe Planctu Naturaeにおいて、Lady Natureの自然の秩序の完璧な衣服は、「不自然で」不本意な近親相姦的な振る舞いによって干からびるが、彼のArs Praedicandiは、聖書をゆがめる偽りの説教者によるキリストの衣服の裂け目を記述する。345 より書記のソースにおいてさえ、Boethius’ Lady Philosophy of De Consolatione Philosophiaehaは、によって哲学の悪漢、「無知な群集」、および「誇っている愚かさ」引き裂かれた衣服を見せびらかす。.346 すべての場合において、無知の無視は、知識の「衣服」が感覚的な欲望の無駄な欲望によって台無しにされる架空の人格の寓意的な「強姦」または「手荒さ」をもたらす。 Folio 45rの場合、それは、意味の良い感覚を、暴力的に、精神的強姦の不道徳な行為に変換する獣の読者である。すなわち、drinking songの音のIntegumentum を超えて読むことができないことによって、音楽的な言葉の官能的な渦に変換する。 p177 Fr. 146は、表記された音楽を、知的な心によって浸透しなければならない「外套」またはIntegumentum として記譜された音楽を投げかける唯一の中世の音楽作品ではない。 もう一つの音楽的な視覚的な「エッセイ」En la maison Dedalus enfermeeは、バークレーの現在の15世紀初頭の理論写本に現存しているが347、円形の外皮様の、その中心に達する前までにに歌手たちが我慢しなければならない「迷路」として3声のカノンモテット(Machautの Voir ditからの抒情詩とともに)として存在している(see fig. 4.5 below).。 成功裏に、迷路の中心に到達するには、triplum歌手は、曲の迷路の複雑なレイアウトを通して、テノール歌手と協力しなければならない。それは、学識あるmusicusとそれが不十分なカンターを区別する偉業である。 、音楽学習のIntegumentum の獲得は、(迷路の場合には)マップまたは外部の記譜法のIntegumentum を克服するためのキー(claves)を提供する。349 「真実の風味ある中心」は、能力の乏しいcantorのカウンターパートに対して、musicusの記譜法の把握と音楽知識の自己保証された肯定になり、肉食読書の泥酔性、官能性への彼の勝利を祝うことになった。後者の結果、迷路の範囲内にcantorは閉じ込められた。 Fig. 4.5. The integumentum of music in En la maison Dedalus enfermee (Anon.), from the Berkeley theory manuscript,  p179 fr. 146 and the Berkeley Manuscriptの双方の、記譜された音楽は、読まれることを要求され、知的に "浸透"することを要求するテキスト - ビジュアルオブジェクトとして提示される。fr. 146において記譜された音楽の二重化は、理性の言葉を打ち負かす恐れのある音の実現と聴覚の危険の双方のバリアとして、中世の読者/歌手に、彼の獣で肉体的な身体に対する彼の知性の程度をテストをするよう促す。彼が成功するか、詩的な意味に対してintegumentを突き通すか、音楽性のレベルへ言葉を減じるために彼の獣的欲望に屈服するか、何気なく、プロセスにおける音楽的楽章の良き衣服を引き裂くか。 Berkeley Manuscriptのように、fr. 146もまた、音楽的、テキスト的、視覚的要素の巧妙な組み合わせで構築された、建築的な迷路として読むこともできる。 うんざりして混乱するあいまいな意味と隠された罠でいっぱいの完全な精神的な迷路は、まず自分の獣の食欲を超越し、知識によって与えられた浸透するclaves(鍵)をつかむことを志望することによってのみ克服する。 反対のページのGarrit Gallus / Nova Fertと共に、Folio 44vと45rの内挿されたアイテムの特定の物理的な位置付けは、ランダムであった可能性が非常に高い。 Garrit Gallus / Nova Fertは、「獣」の泥酔のテーマと、drinking songsの響きのあるIntegumentum のわなを反映する。 モテットによって示された垂直型Sonorityタイプもまた、内挿的なSonorityタイプが完全に同一であると仮定して聞く「肉体的」な行動の影響を受けやすい一種の音楽的「カバー」として考えられる。Roman de Fauvelの局所的なテキスト的物理的環境におけるモテットとdrinking songsの双方は、聴覚障害や聴覚的獣性のテーマを強化し、読者/リスナーが、知覚的にその官能的なIntegumentum を“disrobe”することに挑戦している。 学識あるmusicusの衣服を自身、正確に“robing”して。 Roman de Fauvel cantor duplum声部モテット triplum声部 リスナー |