| Stylistic Inconsistencies in a Kyrie Attributed to Dufay By CRAIG MONSON |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

その前

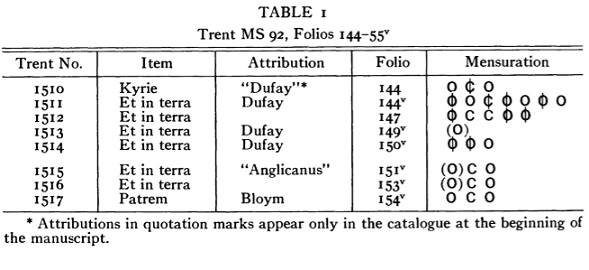

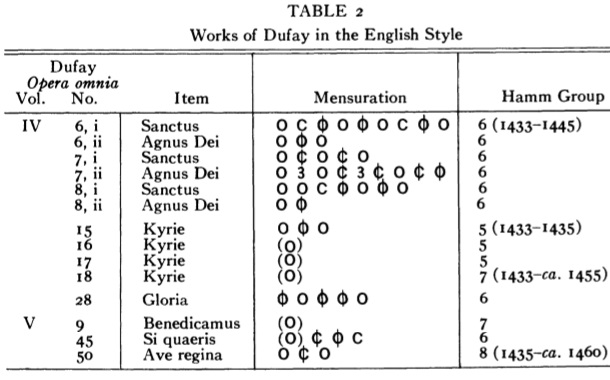

| p246 Missa Caputの様式的な問題に目を向けるよりも、私は、同様の問題を提起するより短い作品を検討したい。しかしそうした問題は、本研究の範囲を考えると、より扱いやすい次元をはるかに超えているが。 Dufay のOpera omniaの第4巻で、 Heinrich Besselerは、11の独立したKyriesを含めている。これらの最後(完全版では19番)は、近年広く流通している。 Besseler は、デュファイによる12の神聖で世俗的な作品の彼の版に、通常文からの楽章の唯一の例としてそれを含めた。 彼はそれを、Cambrai, MS II後のKyrieのカラーファクシミリを含んでいるDie Musik in Geschichte und GegenwartへのCambraiに関する彼の記事で、デュファイの赤色colorationと赤色semiminimsの使用の説明として紹介した。 この楽章は、ミュンヘンのCapella antiquaによって録音されたものであり、おそらくその記譜について上のWilli Apelの書籍に登場したことから、最もよく知られている9。 9 Willi Apel, The Notation of Polyphonic Music, 900-1600, 4th ed. (Cambridge, Mass., 1949), P- 363 このKyrieをアペルの本から書き写そうとしたとき、私は、デュファイへのその長年の帰属について疑問を持ち始めた。このKyrieはデュファイの様式とは矛盾しているように思われ、私の耳には、およそ1420年からi440年代までの英国の作品のように感じた。 したがって、 Walkerと Planchart が Missa Caputに関連して提起したのと同じ興味深い疑問をミニチュアで提示する。しかし、その規模が小さいことを考えると、このキリエは、おそらく、様式的証拠に基づいての真偽の困難な問題に取り組むための実行可能な出発点として役立つ可能性がある。 Dufayに帰属することを示す写本上の証拠は、ほとんど議論の余地がない。このKyrieは、Cambrai とTrentの両写本でのコピーがある。 Cambrai(の写本)では、MSS 6および11のコンパニオンソースに匿名で示されている。 Cambrai(の写本)では、Kyrieは、DufayのGloria-Credoペアの真ん中にある2ページの最下部に唐突に現れるため、特に場違いに見える。Kyrieは、それが入るミサ楽章のペアとは具体的な音楽的関係を持たないだけでなく、様式の点でも著しく異なる。 たとえば、メンスーラに基づいて、チャールズ・ハムはこのペアの楽章をグループI(ca. I415-I423)に分類している。対照的に、Kyrieはずっと後のグループ8(1435-ca.1460)に分類されている。 実際、このKyrieを除いて、カンブレの資料にあるすべてのデュファイの作品は、作曲家の若々しい様式を代表するハムの最初または2番目のメンスーラグループに分類されている。したがって、問題のKyrieは、元のスクライブによる後の追加であり、デュファイの作品のグループの中で単純に挿入された(fol.12vの別の匿名のKyrieのように)可能性が高い。 p247 KyrieがMSS 90、92、および93に登場するトレント(写本)でも、Dufayの著者であることの外部的な証拠はやはり決定的ではない。 デュファイの名前がKyrieに関連するようになったのは、トレント92に基づいていた。しかし、実際には、彼の名前は、作品がコピーされているFolio 144には現れていない。トレント92の後半のスクライブは、自分がそうだと思った作品にDufayの名前を付けることに特に注意を払っていたように見えるので、これはすぐに疑念を呼び起こす。 実際、Kyrieは、結紮後しばらくして追加された写本の冒頭の判読不能なカタログ以外では、デュファイへの帰属だけを示している。おそらく目録担当者は、Kyrieがそれに続くデュファイ・のグロリアに関連していると推測した。カンブレの資料のように、トレント92のフォリオ144のKyrieは、場違いのようである。 フォリオ144-155vは、6つのグロリアとクレドを含む別の「冊子写本」を形成している。表1に見られるように、これらは2つのグループに分類される。 1つ目はDufayによる3つのGloriaと1つの匿名のGloriaで構成されており、そのすべてがメンスーラに関してほぼ一致している。冊子の最後にある2番目のグループは、そのメンスーラが同じである3つの作品を提示している。  これらのうち、最後の作品は、よく知られていないイギリス人「Bloym」に帰属し、カタログには、グループの最初は、「Anglicanus」と記載されている。最近の記事「15世紀の大陸写本における匿名英語音楽のカタログ」では、チャールズハムは、トレント番号1515と1516の両方が英国人であることを示唆している。 興味深いことに、このKyrieのメンスーラは、英国の作品のそれに非常に良く似ている。そのパターン スクライブは、Kyrieを匿名のままにし、カタログが編集された時にだけ、デュファイの名前はそれに結びついた。 p248 したがって、外部証拠によって判断すると、このKyrieの帰属はすでにかなり疑問視されている。デュファイの名前は、5つのソースのうちの1つにのみ示され、そこにある帰属は、目録作成者の仕事である。 それでは、音楽自体はどうであろうか?疑問の音楽的側面は、重要な1430年代に、デュファイの作品が、Martin le FrancのLe Champion des damesから頻繁に引用されたパッセージで告げられた英国スタイルの影響を明らかにし始めるという事実によって複雑になる。 しかし、我々がこのKyrieでconterance angloise の魅力を見出だそうとしても、Martin le Francがそれに応じたようには見えない。おそらく1430年から1445年の期間に該当するDufayの100を超える作品のうち、圧倒的多数は、このKyrieの様式からはほど遠いようである。 スタイル的に最も似ている作品は、主に個々のミサの楽章、楽章のペア、または他の典礼的な作品である。これは理にかなっているように思われる。なぜなら、大陸の写本で現存している英国の作品は、ほとんどすべてが通常文またはモテットからの楽章の設定であるから。 私は、英国性の度合いにおいて、Kyrieに最も近いデュファイ・カノンからのそれらの典礼作品を選び出そうとした。これらは、様式の観点から、Kyrieと比較するための主要な基礎として機能しなければならない作品なのである(see Table 2)。  Kyrieの一番上の声部は、最も明白な様式的な異常を示している(例1を参照)。一方では、デュファイの特徴ではなく、他方では、英国の特徴のようである。一般的に、discantusは、数小節のスペース内で何度も繰り返し現れる、単一の音符または音程の周りを頻繁に回転する、かなりとりとめのない方向性のない流れが続く。流れは、ステップではなく跳躍的に進行する傾向が顕著であり、三和音パターンが一般的である。    p252 言い換えれば、discantusは、イングランドのディスカントスタイルの特徴を明確に反映しており、その特異性は、Sylvia Kenney.によって明確に概説された。12 12 Sylvia Kenney, Walter Frye and the Contenance Angloise (New Haven, 1964). discantus は、ソとシの間の静的な振幅で始まり、すでに第3小節で強いカデンツに達する。次の断片的なフレーズは、音域の別の領域に跳ね上がり、冒頭から1オクターブ下のソに突然落ちこんでいる。こうした冒頭の音型は、Sylvia Kenney が特徴的な英語スタイルの例として引用したBinchois'の「Se j'eusse seul peu d'esperance」の音型を正確に再現している。13 13 Sylvia Kenney, Walter Frye and the Contenance Angloise, p. 179. See Miss Kenney's Example 25 例2は、いくつかの英国の作品から、類似した性格のフレーズのグループを示している(略)。 p253 Kyrieの冒頭のフレーズのように、これらの例は、三度の音程の範囲内で進行している。これらはかなりの活動のように見えるかもしれないが、進行は実際のところ、どうというものでもない。多くの場合、Tenorの元の音と同じになる。 第4小節と5小節のメロディーは、冒頭とはほとんど関係がない。 2つの連続した三度だけで構成され、方向の感覚がほとんどない状態で、音域の下部を漂う。こうした特殊なメロディは、英国の作品でもまれであり、Dufayでは事実上存在しない。ただし、時折の例はダンスタブルの作品にある。このKyrieのように、ダンスタブルのフレーズは通常、休符で区切られた小さな独立した単位として機能し、音楽的な時間を刻むようである。 このKyrieを通じて、 discantus は冒頭から明らかなパターンに従い、音域のある部分から別の部分に一見無計画に進行し、静的な方法で個々の音符の周りをホバリングする。そして、冒頭のように、Sylvia Kenney によって典型的には英国的として選ばれた他の音型がたくさんある。 第7小節からの音型は、三度の跳躍とそれに続くカンビアータで構成され、Kenneyによって、Binchoisの "Mon seul et souverain desir" や Walter FryeのAve Reginaに見られることが指摘されている。15 それはまたこのKyrieの第16,17,26小節にも現れる。 15 Sylvia Kenney, Walter Frye and the Contenance Angloise, p. 181  そして、それはライトモチーフのような英国のレパートリーを貫いている(例4を参照)。  Christe の始まりや、第38小節と51小節でのさまざまな形の短いメロディ音型は、例5に示すように、英国のレパートリーの決まり文句である。  英国例の抜粋のいくつかでは、こうした音型は、新しいセクションの始まりに現れる。ちょうどChristeにあるように。それは標準的な冒頭公式であったように見えるが、息切れをするものである。そのために、カデンツに直接導かれることが多い。 p254-5 第28-31小節、第42-43小節に現れる三和音的な音型は、長く、英国に特徴的なものとみなされてきた。第28-31小節のものは幾分通常通りではない。なぜならそれは2つの連動する三和音の組み合わせであり、Kenney氏によって典型的な英国的なものとして、もうひとつの音型に位置付けられているからである。16 16 Sylvia Kenney, Walter Frye and the Contenance Angloise, p. 180 例27 例6は、こうした通常ではない、英国の”二重の三和音”の例である。  最後に、おそらく英国起源の1つまたは2つ以上の一過性のメロディ音型が言及されるべきであろう。第49-50小節の装飾的なカデンツ音型が、 Old Hall Manuscriptとその次の世代の英国作品で繰り返し現れる。 Dufayの初期の作品では事実上知られていないが、彼は英国の音楽に触れてから1430年代にそれを考えたようだ。 一方、第38小節の冒頭の装飾音型は、イギリスの影響を受けている期間でさえ、デュファイの作品には事実上存在していない。例7に見られるように、多くの英語の断片で、しかし、それは突然現れる。  メロディー的には、Kyrieは英国の決まり文句の実質的な大要である。Sylvia Kenney が示したように、その工夫は、最終的に英国の作曲家のdiscantへの偏愛に由来する。認識可能な決まり文句が示されない小節では、discantusは、英国様式の特質である、主にばらばらで、とりとめのない、しばしば反復的なやり方で動き続ける。 p256 デュファイは明らかにこの英国的なメロディーに興味をそそられ、上記の「過渡的な」作品で判断できよう。しかし、彼はこれらのメロディーのジェスチャーのいくつかを採用するかもしれないが、彼は、広い音域や秩序だった流れを混乱させることを許容しないだろう。 明確な方向感覚は、彼のキャリアを通じての、メロディースタイルの典型的な特徴の1つであり続けた。彼の若い頃の作品では、この「メロディへの一心」は、彼のMissa Sine nomineのグロリアからの例8が明らかにしているように、彼の指導的構成原理の1つであったようだ。 ここでは、discantusは主にステップワイズな流儀で動き、"swinging 6/8s." の規則的なリズムパターンに密接に従う。メロディーの流れでは、フレーズが目標に向かって展開するため、通常は最短ルート、つまり直線的なステップラインで、曲がりくねった道はほとんどない。冒頭の着実に下降するスケールは、確かに、デュファイのお気に入りの初期の旋律的ジェスチャーの一つであったに違いない。それは、1415年から1430年にかけて作られた作品で、同様の冒頭を使用する頻度によって判断できる。 1430年代の間に、デュファイは全体の形とリズム構成の両方に関し、彼のメロディにおけるより大きな可塑性に対して、メロディの直情性の一部を犠牲にし始めた(訳注;デュファイによると中世音楽のtermination)が、彼の最も英国的の作品では、フレーズの long-range direction の感覚を保持していたので、それらは一連の異なった断片に分割されることはなく、英国の作品を壊すこともなかった。 p257 問題のあるKyrieの冒頭での静的なメロディー音型は、デュファイの作品では特にまれであり、原則としてより広範な音型で始まっている。和声を埋める三度が存在する場合、それは四度に直接移動し、さらに六度またはオクターブまで移動して、作品は冒頭の三度の範囲にとどまることなく、主和音の外へと広がる。 Dufayのほとんどの英国的作品のうち、Sanctus (6)のみが、このKyrieとほぼ同等のものを提示する(例9を参照)。discant-tenor のフレームワークは同じやり方で始まり、(Kyrieの)第3小節の「主和音」cに対してと同じく三度が残っている。  しかし、Dufayにとって、この第三音ミは、ディスカントがラにまで跳躍するはずみの前の一時的なものに過ぎず、そこから秩序だった方法でドに落ちていく。 楽章は主にステップワイズ的であり、時折、適切に配置された跳躍を推進力の獲得手段として使用する。フレーズは、断片の連続としてではなく、前方への強い感覚を持つより大きな単位として機能する。 p259 Kyrieの第4-5節に登場する短い、分離したフレーズは、進行中のラインの流れを強化するのではなく妨害するために、デュファイの作品でもまれである。 デュファイの作品の中で最も英国的なこうした音型の例は1つだけである(Ex.10を参照)が、ここでの文脈は(英国的なものとは)まったく異なる。こうしたフレーズは、作品の冒頭ではなく、すべてのパートにフェルマータが使われる中間セクションの終わりに現れる。 Dufayは、この種の音型は、繋留音が使われた時に最もうまく機能することを認識していたようで、デュファイは模倣のすべてのパートに、フレーズの尾を導入することを意図していた。  第7小節からのSylvia Kenneyの音型は、1430年代のデュファイの作品で一般的になったKyrieの英国的メロディの数少ない性質の1つである。ただし、非常に短いスペース内で何度も見い出されることは、まれである。さらに、long-range planの一部として出てくる傾向がある。 Agnus custos et pastor(トレント92のスクライブによるSanctus Papaleとペアになっている)は、私の耳には、デュファイの最も英国的な響きのある曲である。しかし、例11の引用と、このKyrie(特に第16-19小節)での同じ音型を比較されたい。 Kyrieには、本質的に、音型の2つのステートメントがある。 2つ目はわずかに装飾されているが、基本的には1つ目の繰り返しである。ここでも、discantusは四度の音域内で進行続けている。 一方、Agnus custos et pastorは、同じように始まるが、最初のカンビアータの音型の後に単にgに戻るわけではない。代わりに、最初のカンビアータの連続した繰り返しを提示し、フレーズ全体の上方向を強調します。その後、一時的な休符の後、 discantus はミを拾い上げ、カデンツのソで緊張が開放される前に、フレーズを音域の一番上まで長いステップワイズの線で急速に高く伸ばしている。  解 解p260 したがって、その圧倒的な段階的な動きと慎重に制御された全体的な計画の両方で、デュファイのAgnus custos et pastor のフレーズは、後者で同様のメロディー単位を使用しているにもかかわらず、Kyrieのメロディーの実践からの様式において、はるかに離れているようである。 Christeの冒頭の簡単な音型は何か? Dufayは、1430年代に、2声書法や長いフレーズの終わりでのこの種の音型に関心が高まっていることを示している。ここのChristeに最も近いものの1つは、グロリア28(Ex。12を参照)に現れる。そこでは、休符とカデンツによって設定された短いフレーズがあり、Christeの冒頭とほぼ同じ音型を使用している。 グロリアのこの部分を設定する際に、デュファイは、"Laudamus te, Benedicimus te, Adoramus te, Glorificamus te," という各acclamationsを、個別の音楽単位として分離することを選択した。しかし、 "Benedicimus" のフレーズの扱いは、Christeのパッセージとは大きく異なる。前の方では、Dufayはcambiataの音型を連続して2回使用している。 2番目のカンビアータBenedicimus"は、1番目のカンビアータLaudamus teの下向きの進行の論理的な拡張として機能するだけでなく、 前のファがミになるだけでなく、最初のcambiataのややゆるやかなリズム進行がカデンツに向かってより急激に落ちるようになる。 デュファイは、この小さな2小節のフレーズから、全体としてのセクションまで、論理的な構成に対する同じ注意を拡張する。 「Laudamus te」は本質的にラウンドであり、 discantのラ、contratenor のレからステップワイズに上がり、discantのレ、テノールのレまで移動する。 「Benedicimus te」は、これまで見てきたように、discant のレから始まり、四度低下してラとなり、、contratenorは下のラとなる。その後、acclamationがより興奮するにつれて、discant は着実に上昇して音域の最上部に達し、ラでカデンツとなる(第20小節)。しかし同時に、contratenorはfとなり、カデンツを回避して、そのために、音楽の進行が最後の最も熱狂的なacclamationに溢れるようになる。 長いフレーズには、ラとドの瞬間的なアーティキュレーションが含まれるが、discantは、モーションが「主和音」レに徐々に戻るときに、動きを維持しようとする。したがって、デュファイはこれらの4つの小さなフレーズを成形して、メロディーと和音の両方で、より短いフレーズで徐々に始まり、その後、より広範で大胆なファイナルに戻る。 「Benedicimus」というフレーズと、基本的に段階的に、論理的に秩序立ったdiscantus 全体の対照的な使用は、long-range のゴールと声域のさまざまな部分に固有の緊張に、デュファイが慎重に注意を払った例である。 p262 これらの4つのフレーズへのデュファイのアプローチは、我々が見てきたこのKyrieの実践とは対照的であり、そこでは、discantの原則を厳守することで、秩序のない、バラバラなメロディ様式が生まれている。  Kyrieのリズム的な性格は、デュファイをその作者とすることに対抗するメロディの証拠を補強している。 2 x 3対3 x 2のパターンを広範囲に活用するだけでなく、さらに重要なことは、小節内または小節線を越えるシンコペーションの豊富さである。第4、6、10、16、22、28、および55小節のdiscantusフレーズはすべて、ダウンビートから始まり、アップビートとしては機能しないようになっている。これらのうち、第22、28小節のフレーズでは、小節をまたいで最初の音符を一時停止することにより、tactusをさらに不明瞭にしている。さらに、その他の6つの例では、discantus は完全に中間フレーズでシンコペーションとなっている。discantus のリズミム的な曖昧さは、tenor and contratenorでのそのようなシンコペーションの12以上の例によってさらに強化されている。 このように、このKyrieの作曲家は、1400年代初期の英国音楽、つまり英国の作曲家がリズム複合体に大いに夢中になったときに顕著に現れるようなリズムの複雑さに、大いに夢中になっていた。すべての英国の作曲家が複雑なメンスーラを組み合わせて対比することに関心を示したわけではないが、原則として彼らは、すべてシンコペーションの豊富さを好んだ。例えば、若きデュファイが彼の初期の作品を書いていたのとほぼ同時に、イギリス人作曲家ダメットは愛国的なモテットであるmotet Salvatoris Mateを書いたに違いない。 例13のSanctusからの抜粋(Power、Dunstable、およびBenet等さまざまに帰せられるcyclic Mass Missa Sine nomine,からのもの)は、極端ではなく、おそらくより典型的であり、問題のKyrieに密接に類似している。まさにこの種の作品のリズム的な性質であり、3/4から6/8の間の持続的な変動、小節線での多数のシンコペーション、およびオフビートから始まる時折のフレーズなど、1430年代のそうした作品に、デュファイは魅せられたに違いない。 実際、perfectionの力が徐々に弱まり、ベッセルが"Stromrhythmus"」と呼んだ発展は、おそらくデュファイが1430年代に聞いた、リズミカルな様式のイギリスの作品によって引き起こされたのであろう。 しかし、英国のリズミカルな様式に対する彼の明らかな熱意にもかかわらず、デュファイの作品は、Kyrieのようなリズミカルな複雑さに吹けることはめったになかった。たとえば、表2にリストされているどの作品でも、ディスカントゥスでシンコペーションが頻繁に使用されることはない。 以下の表は、デュファイの作品の最も英国的の響きである3声または4声のセクションごとの小節ごとのシンコペーションの比率を示しており、デュファイに帰せられる作曲のほとんどが、この点でKyrieに近くないことを示している。 p264 多くの場合、デュファイは、カデンツへの全体的な推進の一環として、セクションの最後のいくつかの小節に、豊富なシンコペーションを導入する。一方、Kyrieでは、シンコペーションはフレーズの最初に頻繁に出現し、カデンツ尾部に特に特徴的なわけではない。このように、Kyrieのリズム的性格は、デュファイをその作者とすることに反論する際の旋律的証拠を補強している。 最後に、 この時代の、デュファイの通常の実践と作品の”和声の”観点を比較する必要がある。”solus tenor"をKyrieのtenor と contratenor パートから構成すれば、その流れの形は、discantusのそれに似ている。 例14aからわかるように、ステップワイズな進行はほとんどない。しばしば三度間の振幅となる。その結果、バスの流れは非常に静的になり、ひとつの音の周りに長く引き寄せられ、突然、別の音域に移っている。 一方、Sanctus Papaleに対する”solus tenor"は、すでに述べたようにデュファイのもっとも英国的な作品であり、Kyrieのそれ(例14b)とは非常に対称的である。ここではステップワイズ的な動きがより一般的であり、跳躍は主に四度、または五度に限定されている。長いフレーズは、Kyrieのそれよりもより注意深くコントロールされたクライマックスを持っている。 Kyrieのそれらは、主要なカデンツのジェスチャーでのみ似ています  Kyrieのバスラインは、やはりdiscantの原則に大きく依存しているようである。また、同じ原則が3つの流れの相互作用を支配しているようである。 p265 理想的には、 discant と contratenorは、テノールとは協和音程を保ちながら、反行進行となるべきである。 このKyrieでは、反行進行への関心は、lonh rangeの目標に対する関心よりも、優先されているようであるため、フレーズにはデュファイの作品に特徴的な方向性が欠けている。 同時に、不協和音、非和声音は、全体的な和声スキームではあまり問題はなく、その結果、discantusはその大部分が、テノールと協和音程を組む音符上を飛び回り、テノールとは逆行する動きを取るようにしている。さかんなメロディの動きがあり、和音はしばしば、比較的静的である。すなわち、活動性はどこにも見えない。 テノールとの協和音程の維持の必要性は、discantusとcontratenorに開かれたメロディの可能性を大きく制限している。 p266 その結果として、「声部交換」と名付けされたものに多く出会う。 すなわち、2つの声部は、個々の音符を単純に交換するのである。 その他のこのテクスチャ手順のあまり方向性のない形式は、あるパートが別のパート(通常はテノール)に既に保持されている音符に跳躍したり、音符または休符の間に音を変える2つの声部を含むかもれない。この種の音声交換はまた、反行進行を課しながら、不完全協和音程への英国風の好みにふけることも可能にする。 こうした工夫は、Kyrieでは非常に一般的である: すなわち、冒頭のフレーズは、他にほとんど含まれていないことがわかる。KyrieIIの中央部分は、 反行進行と不完全協和音程を組み合わせる手段として、この場合も主にこの技法に委ねられる。 ここで示した種類の音声交換は、discantのシステムで書かれた英国の音楽との別のリンクのようである。そのひとつは、反行進行が、平行進行が残っているにも関わらず、存在することである。 Dunstableの有名なQuam pulchra esの例15では、さらに極端な技法の英国風提示が見られる。それは、平行進行のスナッチにもかかわらず、反行進行が主な関心事となっている。  一方、Dufayには、Missa Sine nomineからの抜き出しである例8が示すように、異なった対位法の教訓があった。主要な拍に協和音程があり、そうでないところは不協和音程であるという大陸のシステムは、より流れるような、ステップワイズな進行(その動きは、特定のテノールの音符に合わせて協和音程が変化することに限られなかった)を許容していた。そして、デュファイが青年期に学んだこれらの原則は、彼の成熟期の作品でも有効であった。 ”声部交換”の現象は、1430年頃から、デュファイの作品にも現れる。特に、カデンツのパッセージに生き生きとして見られる。しかしその後は、デュファイは、Kyrieまたは英国の作曲家の作品のいずれかに見られる程度にそれを提示していない。 このKyrieのメロディ、リズム和音の様式はそれゆえ、当時の英国の作曲家の慣行を反映しており、すべてデュファイの通常の慣行とは対照的なのである。 ほとんどの人がこの意見には同意することだろう。なぜなら、英国の音楽や音楽家との彼の接触の結果、Dufayの個人的な様式が1430年代の間に著しく変化したために。そして、このKyrieが、contenance angloiseに対する彼の熱狂のピークを表していることは間違いないのだから。 There is room in the canon of every great composer, especially one of Dufay's versatility, for an unusual work. おそらくここでデュファイは、自分のゲームで、英国を打ち負かそうとした。ただそうするためには、彼が最も一貫して保持していた音楽の原則に反することになったに違いない。 もちろん、作曲家が外国の様式と張り合うために,自身の音楽本能を無視することはできない。しかし、前述の例は、デュファイが英国の言い回しを採用し、彼はそれらを彼自身の特性の慣用句に組み込んでいる。その慣用句は、長期目標や全体構成への強い関心を示している。 トレント92の帰属に最も強く反論しているKyrieにおけるこれらの特徴の顕著な欠如は、注目すべきことである。先に見たように、これはすでに国と国との地盤ににおいてすでに疑わしい。 この2つのKyrieの帰属は比較的小さい問題であるが、それは少なくとも、真正性の問題と1430年代のデュファイの音楽様式の進化を詳しく調べる必要性に対処する際の様式分析の適切な場所を強調するのに役立つかもしれない。 以前、Sylvia Kenney は、「フランドル様式の定式化におけるイギリスの要素の重要性は、むしろバンショワによって、理解され、評価された。」19と書いた。 19 Sylvia Kenney, Walter Frye and the Contenance Angloise, p. 187 1430年代におけるDufayの様式の発展についての我々の議論は、非常に簡潔ではあるが、Kenney女史が、このプロセスでのデュファイの役割を過小評価している可能性があることをすでに示している20。 20 This is, in a way, not surprising, since at the time Miss Kenney made the remark, her knowledge of Dufay's music was apparently based only upon the first three volumes of the Dufay Opera omnia together with J. F. R. Stainer's Dufay and His Contemporaries (London, 1898). この重要な時期におけるデュファイの音楽発展のより徹底的な研究は、偶然にも、このKyrieの帰属の問題をより決定的に解決する可能性があるが、さらに重要なことは、それが、15世紀前半の英仏海峡を渡った音楽の流れについての我々の理解に大きく貢献することなのである。 |