| MEDIEVAL MUSIC

��1�V��-2 |

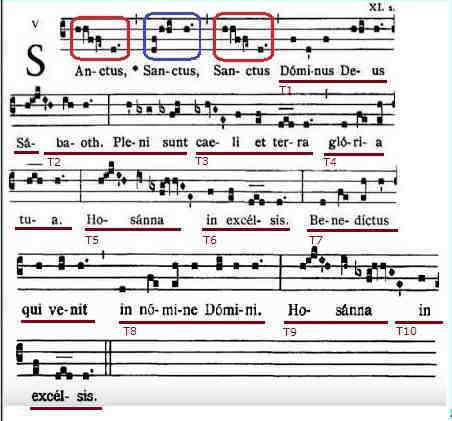

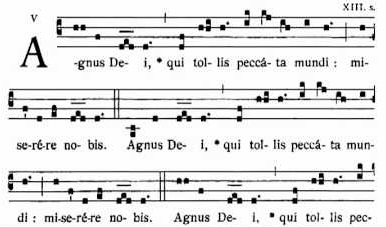

| ��414�` �b�g�`�o�s�d�q �@�w�Z-2 Guillaume de Machaut LA MESSE DE NOS TRE DAME score Paris, Bibliotheque Nationale, fonds francais 9221 (MachE) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000795k/f352.image Machaut's Messe de Nostre Dame is unique for a number of reasons. It is his largest single musical work and the only one with a strictly liturgical function. As we noted in the previous chapter, it is the first complete setting of the Ordinary that is known to have been written as a unit by one composer. In length it far exceeds any of the compilations of individual movements that make up other Masses in the fourteenth century Machaut's Mass was the only one of its kind, and not until some fifty years after his death did complete Masses begin to appear in the works of early Renaissance composers. p�S�P�T The Mass of Notre Dame provides polyphonic settings for all chants of the ordinary, including the Ite, missa est, which almost never forms part of the later polyphonic Mass. All six movements are written for four voices, but in two distinctly different styles. The Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, and Ite, missa est are isorhythmic all but their use of the same text for each voice�B Mass of Notre Dame�́A��̎���̃|���t�H�j�[�~�T�Ȃł͂قƂ�ǂ��̍\�������Ƃ͂Ȃ�Ȃ�����Ite, missa est���܂ށA�ʏ핶�̂��ׂĂ��܂�ł���B���ׂ̂U�̊y�͂͂S���ŏ�����Ă��邪�A�Q�̈قȂ�`���ɂ킯����BKyrie, Sanctus, Agnus Dei, Ite, missa est�́A���ꂼ��̐������قƂ�ǂɂ����ē����e�L�X�g���g�p����A�C�\���Y���`���ł���B To their complexity, the Gloria and Credo contrast simultaneous style with short, clearly defined phrases in note-against-note counterpoint and a nearly syllabic the text. Each of these movements ends, however, with a long melis matic Amen that returns to motet style and thus establishes a relationship with the rest of the Mass. �����������G���ɑ��āA Gloria �� Credo�́Anote-against-note�`���ŁA�Z���A�͂����肵����ɂ�铯���l���ł���_�ŁA�ΏƓI�ł���B���������ꂼ��̊y�͂́A���e�b�g�l���ɉ�A����悤�Ȓ��������X�}�������A����䂦�ɁA�~�T�Ȃ̎c�蕔���Ƃ̊W���m�����Ă���B �@A further contrast between the movements in different styles is less readily apparent to the ear. The Gloria and Credo seem to make no use of preexisting melodies, but each of the other movements takes a corresponding chant of the Ordinary for its tenor melody. Machaut's choice of chant on which to base his isorhythmic movements may have determined, or been determined by, the overall modal scheme of his Mass. The first three movements at any rate, are all in the Dorian mode ending on D, while the last three have Lydian or Hypolydian tenors and end on F. �@�قȂ����l���ɂ�����y�͊Ԃ̑ΏƂ́A���܂蒮���Ă������炩�ł͂Ȃ��BGloria �� Credo�́A���Ɋ����̃����f�B�͎g���Ă͂��Ȃ����A���̑��̊y�͂͂��ꂼ��,�ʏ핶�ɑ�������e�m�[���̃����f�B�������Ă���B�C�\���Y���̊y�͂���b�Ƃ����}�V���[�̃`�����g�̑I���́A�ނ̃~�T�Ȃ̑S�̂̐��@�v��ɂ���Č��߂�ꂽ�B�ŏ��̂R�̊y�͂͂��ׂăh�[���A���@�ł���AD���ŏI�n���A�Ō�̂R�̊y�͂̓��f�B�A���@�܂��̓q�|���f�B�A���@�ł���A�ێ����ƏI�~����F���ł���B MUSICAL FORMS IN THE MASS GLORIA AND CREDO The longer texts of the Gloria and Credo undoubtedly influenced Machaut's choice of simultaneous style for these two movements. That style, in turn, demanded methods of formal organization quite different from those used in isorhythmic structures. Machaut's solution was divide each movement into large sections of approximately equal shown in Table 15. Cadences on long notes followed by double bars mark the end of each section, and they all close on D exept the one that precedes the Amen of the Credo. In each movement Machaut organized and related the sections by similar arrangements of open and closed internal cadences and by the placement of one-measure texless interludes in the tenor and contratenor with rests in the two upperpart. Gloria and Credo�̂悤�Ȓ����e�L�X�g�́A�}�V���[�ɂ�邱���Q�̊y�͂̓����l���̑I���ɁA�^���Ȃ��e����^�����B���������l���́A�C�\���Y���\�����g�������̂Ƃ͂܂������قȂ����\����v�������B�}�V���[�̉�����,Table 15�ɂ���悤�ɁA���ꂼ��̊y�͂��A�قړ������傫�ȃZ�N�V�����ɕ����邱�Ƃł������B��d���ŏI���long�̃J�f���c�́A���ꂼ��̃Z�N�V�����̏I�����}�[�N���A�����́A�N���h�̃A�[�����̑O�̕����������AD���Ŏ��x���Ă���B���ꂼ��̊y�͂ŁA�}�V���[�́A���l�̍\���̊J���ꂽ���邢�͕��������J�f���c�̓��l�̔z��ɂ���āA���邢�́A 2�̏㐺���ł̋x�����e�m�[����R���g���e�m�[���̂P���߂̃e�L�X�g�̂Ȃ��ԑt�̔z�u�ɂ���āA�Z�N�V������Ґ����A�֘A�Â����B  �e�L�X�g�̂Ȃ��ԑt Table 15: Subdivisions of the Gloria and Credo in Machaut's Mass

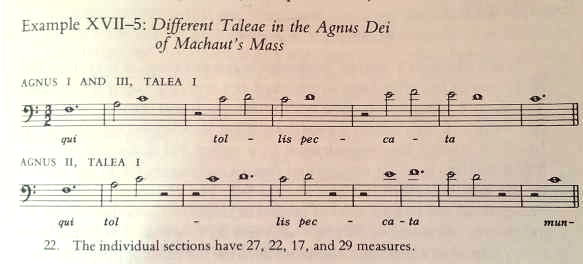

As was noted in Chapter XVI, such interludes are a characteristic feature of Glorias and Credos in simultaneous style. In Machau hands, however, they take on greater formal significance and reveal once again his concern for structural balance and and clarity. 16�͂Ō����悤�ɁA���������ԑt�́A�����l���ɂ�����Glorias �� Credos�̓����ł���B�������A�}�V���[�̎�ɂ���āA�����͂��傫�Ȍ����̏d�v���������A�\���I�o�����X�Ɩ��炩���ւ̔ނ̊S�𖾂炩�ɂ���B In the Gloria, the same interlude appears once in each section except the introductory five measures,and the concluding Amen.The Credo has two interludes in each of its first three sections, but in this case no two are exactly alike.A further aspect of the Gloria and Credo that deserves mension is Machaut's occasional use of maximas (duplex longs) in chordal style.Such passages occur on the opening phrase of the Gloria, "Et in terra pax." and twice on the words "Jesu Christe". �O�����A�ɂ����ẮA�����I�ȂT���߂ƍŌ��Amen�������āA�����ԑt�����ꂼ��̃Z�N�V�����Ō����B�N���h�́A�ŏ��̂R�̃Z�N�V�����̂��ꂼ��ɂ����āA�Q�̊ԑt�������Ă��邪�A���̃P�[�X�ł́A�Q�̊ԑt�͐��m�ɓ����ł͂Ȃ��BGloria �� Credo�̂���Ȃ���ׂ��ϓ_�́A�R�[�h�l���ɂ�����Amaximas(duplex longs)�̎g�����ł���B����������́A�O�����A�̖`����"Et in terra pax."�Ɍ����B�����āA"Jesu Christe"�ɂ���x�����B  In the Credo,only the phrase "Ex Maria Virgine" receives this special treatment. When these passegaes interrupt the normal rhythmic flow of movements, the stress they place on the text could hardly be more emphatic. �N���h�ɂ����ẮA"Ex Maria Virgine"�݂̂��A������������Ȉ������Ă���B���������傪�y�͂̒ʏ�̃��Y���̗����W���Ă��A�e�L�X�g��̏d�v�����́A�قƂ�Nj�������邱�Ƃ��Ȃ��B  �@The melismatic Amens of the two movements also introduce striking contrasts of style and completely different methods of formal organization. The Amen of the Gloria is not isorhythmic, but it resembles the musical style of a motet in every other way. Its twenty-six measures divide into almost equal halves, the second of which is marked by hocket, syncopation, and rhythmic sequences in the contratenor as well as in the upper voices. The Amen of the Credo, on the other hand, is strictly isorhythmic in all four voices �@���y�͂̃����X�}�I��Amen���܂��A�����̍\���̈قȂ������@�̌����ȑΏۂ������Ă���B�O�����A��Amen�́A�C�\���Y���I�ł͂Ȃ����A���܂��܂ȓ_�ɂ����āA���e�b�g�̉��y�l���Ɏ��Ă���B����26���߂͂�����������������A���̂�����2�Ԗڂ́Ahocket��V���R�y�[�V�����A�㐺�����l�̃R���g���e�m�[���ɂ����郊�Y���I�ȘA��������B����A�N���h��Amen�́A4���̌����ȃC�\���Y���ł���B THE ISORHYTHMIC MOVEMENTS Machaut's general procedure in the Mass was to divide the original form of each chant into a number of taleae without introducing any melodic repetition. Moreover, he seems to have devised his taleae in such a way that they disguise any repetitions within the chants themselves. Almost always, the contratenor is completely isorhythmic and the upper voice partially so. The isorhythmic passages in the triplum and duplum are particularly interesting for their use of syncopation and hocket and for their frequent grouping of patterns in rhythmic sequences. �~�T�Ȃɂ�����}�V���[�̈�ʎ菇�́A�����f�B�̔����Ȃ��ŁA���ꂼ��̃`�����g�̌��̌`�����A�^���A�̐��ɕ������邱�Ƃł������B����ɔނ́A�`�����g���g�̌J��Ԃ����B���悤�Ƀ^���A���H�v���Ă���B�������āA�R���g���e�m�[���͊��S�ɃC�\���Y���I�ɂȂ�A�㐺�����܂������I�ɂ͂����Ȃ�B triplum ��duplum �ɂ������C�\���Y���I�ȋ�́A���ɂ��̃V���R�y�[�V������z�P�b�g�̎g�����ɂ����āA���Y���I�ȘA���ɂ����āA���ɋ����[���B Some differences in the overall forms of the isorhythmic movements result from the nature of the plainchant melodies and their liturgical texts. The plainchant Kyrie has four melodic sections arranged in the characteristic pattern A�~�R Bx3 Cx 2 C'. Machaut gives each of these sections its own isorhythmic setting and indicates the repeats needed to produce the traditional nine acclamations. �@�C�\���Y���I�Ȋy�͂̑S�̓I�`���ɂ����邢�����̑���́A�v���C���`�����g�̃����f�B�₻�̓T��I�e�L�X�g�̐������痈��BKyrie�́A�v���C���`�����g�ł́AA�~�R Bx3 Cx 2 C'�Ƃ����S�̃����f�B�Z�N�V����������B�}�V���[�́A���ꂼ��̃Z�N�V�����ɂ��āA���ꎩ�g�̃C�\���Y���ݒ���s���A9��̒Q��̓`�����Y�����邽�߂̔����������Ă���B As written, the four parts of Machaut's Kyrie provide extended melismatic settings of the text with a total of 95 measures. Performance of the indicated repeats would bring this figure to 210 measures and would make the Kyrie the longest movement in the Mass. �}�V���[��Kyrie�̂S���́A�e�L�X�g�̃����X�}�I�ݒu���g�[�^����95���߂Ɉ����L���Ă���B�����ꂽ�����̐��s�ɂ���āA�����210���߂ƂȂ�A�����Kyrie���A�~�T�Ȃ̒��ł����Ƃ������y�͂Ƃ��Ă���B The Sanctus is only one measure shorter than the Kyrie without repeats, but it is one continuous movement, with a complete statement of the plainchant Sanctus in the tenor. Machaut set the opening three "Sanctus'' in five-measure phrases arranged in the aba pattern of the chant melody. He then began his isorhythmic structure with the words �hDomine Deus" and continued for ten statements of an eight-measure talea. For the most part, the taleae fall into groups that reflect the major divisions of the text. It is noteworthy, however, that they present the many melodic repetitions of the chant in constantly changing rhythmic patterns.  �@Sanctus�́A�J��Ԃ��Ȃ��ł́AKyrie eleison���P���ߕ��Z���B�������A�A�������y�͂ł���A�e�m�[���ɂ�����v���C���`�����gSanctus�̊��S��statement���Ă���B�}�V���[�́A�ŏ���3��� "Sanctus'' ���T���ߕ��̋�ɂ��A�`�����g�̃����f�B��aba �p�^�[���Ƃ��Ă���(�㕈�j�B �hDomine Deus ���C�\���Y���I�\�����͂��܂�A�W���߂̃^���A��10statements�������Ă���B�啔���ɂ����āA�^���A�̓e�L�X�g�̈�ʓI�����f���Ă���B�������A���Y���p�^�[���̕ω��ɂ����āA�`�����g�̑����̃����f�B�̌J��Ԃ������݂��邱�Ƃ́A���ڂ��ׂ��ł���B The three acclamations of the plainchant Agnus Dei are melodically identical except that the second has a contrasting intonation on the first two words. Machaut took advantage of this form to use the same music for his first and third settings, with the necessary change of text from �hmiserere nobis" to "dona nobis pacem." He thus composed only two settings, in which the opening invocations on the words "Agnus Dei" obviously had to be different. These invocations are not isorhythmic but the identical tenors for the rest of each setting are both divided into two taleae. The taleae of the two settings differ in rhythm and length however, so that once again melodic repetition is disguised by a change of rhythmic arrangement (Example XVII-5)  �@�v���C���`�����gAgnus Dei��3��̒Q��́A2��ڂ��ŏ��̂Q�̌��tAgnus Dei�ɂ����đΏƓI��intonation�������Ă��邱�Ƃ������ă����f�B�I�ɂ͓���ł���B�}�V���[�͂��̌`���𗘗p���āA�ŏ���3�Ԗڂɑ��ē������y���g�p�����B�hmiserere nobis ����dona nobis pacem."�ւ̕K�v�ȕω��������āB�ނ͂�������2�̐ݒ肾���ō�Ȃ������B�����ł́A�`���́uAgnus Dei�v�Ƃ������t�̌Ăт��������炩�ɈقȂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����̌Ăт����̓C�\���Y���I�ł͂Ȃ����A�c��̐ݒ�(qui tolis �ȍ~�j�ɂ��ẮA�e�m�[���́iAgnus1,3��Agnus2��)2��ނ̃^���A�ɕ�����Ă���B�������Ȃ���A2��ނ̃^���A�̓��Y���ƒ������قȂ�̂ŁA�������Y���̕ω��ɂ���Đ����̌J��Ԃ����B����Ă���B�i��XVII-5�j  p�S�P�W �@The final movement of the Mass has a simple isorhythmie form of two eight-measure taleae plus a final measure�D The manuscripts give the two texts, lte, missa est and Deo grafias, beneath the music, which must therefore be sung twice to complete the work. If this repeat and the repeats of the Kyrie are made, the entire Mass attains a grand total of 730 measures. No composer has left a more imposing monument of medieval music. �@�~�T�Ȃ̍ŏI�y�͂́A�Q�̂W���߂̃^���A�{�Ō�̏��߂̒P���ȃC�\���Y���`���ł���B�ʖ{�͂Q�̃e�L�X�glte, missa est ��Deo grafias�������Ă��邪�A����䂦�A��i�����S�ɂ��邽�߂ɂ́A�Q��̂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̌J��Ԃ���Kyrie�̌J��Ԃ����Ȃ����ƁA�~�T�ȑS�̂�730���߂ɋy�ԁB�ǂ̍�ȉƂ��A�������y�̓��X����L�O���ł����ĂĂ͂��Ȃ��B �@Whether the Mass of Natre Dame can be called a cycle,in the sense that its movements are musically related, has been a subject for some debate. Certainly Machaut did not anticipate the characteristic unifying devices of the fifteenth century. No single melody serves as the tenor for all the movement and no opening motive or "motto" begins every movement in the same way. �@ �e�y�͂����y�I�Ɋ֘A���Ă��銴�o�ł����āA���y�I��Mass of Natre Dame���z�~�T�ƌĂ�邩�ǂ����́A�c�_�̗]�n������Ƃ���ł���B�m���ɁA�}�V���[�́A15���I�̓����I�ȏz�~�T�̌n��\�����Ă����킯�ł͂Ȃ��B���ׂĂ̊y�͂ɑ���e�m�[���Ƃ��ĒP��̃����f�B������킯�ł͂Ȃ��A���ꂼ��̊y�͂������`���Ŏn�܂�킯�ł��Ȃ��B The Mass is not modally unified, as we have seen , but splits into two sections in the Dorian and Lydian modes.And the contrast provided by the Gloria and Credo suggests a deliberate effort to achieve diversity rather than unity of musical style. Much has been made of a melodic figure that appears occasionally in the Mass (Example 17-6), but to all this motive the "generation cell" of the entire work is surely an exaggaration. �~�T�Ȃ́A���@�I�ɓ��ꂳ��Ă���킯�ł��Ȃ����A�h�[���A���@�ƃ��f�B�A���@�̂Q�̃Z�N�V�����ɕ������BGloria and Credo �ɂ��R���g���X�g�́A���y�I�l���̓���������l���̊m���ւ̓w�͂��������Ă����BExample110�̂悤�Ȏ�肪�����Ό����邱�Ƃ��悭�����邪�A���̃��e�B�[�t����i�S�̂́h��ʓI��cell�h�ł���Ƃ����悤�Ȍ������́A�m���Ɍ֒��ł����i�GGstav Reese mediecal Music in Middle Age�ł͔��̌�����������Ă���Bhttp://machikun.la.coocan.jp/musicinthemiddleage5.htm�Q�Ɓj  The same motive appears frequently in other the Mass of Toulouse (see Example XVI-6, mm. 3-5) and in many pieces by Machaut, his contemporaries, and his followers in the fourteenth and early fifteenth centuries. Thus it proves to be part of the vocabulary of melodic figures common to all music of the period. Machaut could have used the motive as integrative device if he had placed it consistently and conspicuously at important structural points in the Mass. This he did not do. Instead, it seems to appear at random rather frequently in some movements or sections others. rarely if at all in others. �������`�[�t�́AMass of Toulouse�ɂ������Ό����(see Example XVI-6, mm. 3-5)�B�����āA�}�V���[��ނƓ�����̍�ȉƁA�ނ̌�p�҂ɂ�铯�l�̍�i�ɂ����Ă��B�䂦�ɂ���́A���y���e�B�[�t�̌�b�̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��ؖ������B�������}�V���[���A�~�T�Ȃ̏d�v�ȃ|�C���g�ɂ������т��āA�ڗ��悤�ɂ����Ă������̂Ȃ�A���̃��e�B�[�t���I�ȍH�v�Ƃ����̂ł��낤�B�������ނ͂����͂��Ȃ������B�ނ���A�������̊y�͂�Z�N�V�����ɖ�����Ɏg���Ă���悤�Ɏv����B We should probably regard the motive as one of several cliches that Machaut used, almost without thinking, as a normal part of his melodic vocabulary. In a sense, of course, these cliche do contribute to the stylistic unity of the Mass, but it is a unity that we should be surprised not to find in a long work by one composer. �����́A���̃��e�B�[�t���A�}�V���[���A�ނ̃����f�B�̌�b�̒ʏ핔���Ƃ��āA���ɍl���邱�Ƃ��Ȃ��g�����A�������̌��܂蕶��ƍl����ׂ��ł��낤�B�@���_�A����Ӗ��A�����������܂蕶��̓~�T�Ȃ̗l���I����ɂ͍v�����Ă���Ƃ͌����悤���A��l�̍�ȉƂɂ�钷����i���Ȃ����Ƃ������A�����ׂ����ƂȂ̂ł͂Ȃ����B �@Given Machaut's interest in rhythmic organization, it is curious that this element has often been overlooked as a unifying factor in the Mass. Yet the use of imperfect time with minor prolation throughout the entire work can only reflect a conscious effort to achieve rhythmic unity. Machaut treated this mensuration in a rather old-fashioned way that limits minims to short ornamental figures and makes the breve seem to be the unit on which the beat should fall. The consistent grouping of breves in all voices into units of perfect or imperfect mood confirms this judgment. Measures of 3/2 and 2/2, with the breve always equal to a half note, therefore become the most appropriate modern equivalents of the original mensurations. The prevailing mood in the the Gloria and Credo is imperfect(2/2), but occasional phrases with a value of three breves and cadences on perfect longs introduce short pasaages in 3/2 meter. Measures of 4/2 result when maximas are used for word emphasis�B �@���Y���\���ɂ�����}�V���[�̊S�ɂ��ẮA���������v�f�������~�T�Ȃ̓���v�f�Ƃ��Č�������Ă������Ƃ́A��ł���B�������A��i�S�̓I�ȂQ���q�̎g�p�́A���Y���̓���𐬂������邽�߂̈ӎ��I�ȓw�͂f���Ă���B�}�V���[�́A���������L���@���A���Â߂��������̂Ƃ��Ĉ������B�����āAminims��Z�������I�v�f�Ɍ��肵�Abreve���A���q���ׂ���悤�ȒP�ʂƂ��Ă���悤�Ɏv����B���ׂĂ̐����ɂ�����breves�̊��S���邢�͕s���Smood�ւ̈�т����O���[�v���́A�����������f���m�M������B3/2 p419 �@The Gloria and Credo thus provide rhythmic variety by their departure from the perfect mood that is used exclusively in all the isorhythmic movements as well as in their own melismatic Amens. Within the limitations imposed by this mensuration (3/2), the upper voices are markably varied in their rhythmic patterns, while the tenor and contratenor display an even more remarkable unity. �@����䂦�AGloria �� Credo�́A ���g�̃����X�}�I��Amen�Ɠ��l�A���ׂẴC�\���Y���I�y�͂ɂ����ēƐ�I�Ɏg���Ă������Smood���痣��邱�Ƃɂ���āA���Y���̑��l���������炵���B�v�ʋL���@��(3/2)�̐������ɂ����āA�㐺���́A���̃��Y���p�^�[�����ڂɌ����ĕς���Ă���B���̊ԁA�e�m�[���ƃR���g���e�m�[���́A�ڂɌ����铝�ꐫ�������Ă���B As we might expect, no two of the nine sections have identical taleae in either the tenor or contratenor parts. When the two voices are considered as a unit, however�Awe find that their various combinations of notes and rest produce only three arrangements of note values within a measure�\ ���łɌ���ꂽ�悤�ɁAtenor or contratenor �ɂ����āA9�̃Z�N�V�����̂����Q�ł��^���A�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����Q�����P�̃��j�b�g�ƍl�����Ă��A�����Ƌx���̂��܂��܂ȑg�ݍ��킹�͉����̂R��ނ̔z�� Curiously enough, the contratenor introduces the only exceptions to this statement in three measures of the talea in Kyrie I and in one measure of the talea in the Ite, missa est. It should also be remarked that, except in Agnus II, all of the taleae end with the three arrangements of note values in the order given above. (The final long of the pattern is sometimes the last note of one talea, sometimes the first note of the next.) Machaut's ingenuity in devising new combinations of the lower voices to produce such a limited number of rhythmic patterns should not be allowed to obscure the consistency of their use or the importance of their function. Like the basic structure of a Gothic cathedral, the rhythmic unity of Machaut's Mass provides an unobtrusive but unshakable support for its wealth of decorative detail. ����߂ċ����[�����ƂɁAcontratenor�́AKyrie I�̃^���A�̂R��measure�́A���邢��Ite, missa est�̃^���A�̂ЂƂ�measure�ɂ����邱��statement�ɑ��Ă̗B��̗�O�������Ă���B����ɁAAgnus II�������āA���ׂẴ^���A�́A��L�̂R�̔z�� We do not know for what occasion Machaut composed his one great liturgical work. The baptism of Clovis at Reims in 496 had won the ca thedral its privilege of conducting the ceremonies at which French kings ere crowned, and Machaut's Mass is often said to have been written for the coronation of Charles V on May 19, 1364. No shred of historical evidence supports this assertion, and the strict traditions of the cere- mony made any such innovation unlikely. Machaut himself spoke of the and the of King Peter II ofCyprus but said nothing about the music for the Mass 24 Perhaps a clue to the time of its com position lies in the extraordinary emphasis placed on the words "et in terra pax" and their equally extraordinary separation from the continua tion of the phrase, "hominibus bone voluntatis" see above, p. 416 and Table 15). In the Hundred Years' War with England, the French mili- tary position was at low ebb discouragingly often, but for Machaut the fighting came closest to home when the English laid siege to Reims it self in the winter of 1359-60. It is now generally agreed that the Mass is one of the composer's late works, and there can surely have been no more appropriate time for him to stress the need for peace on earth. W do not know whether Machaut or someone else provided the title "La Messe de Nostre Dame," which appears in only one of the manuscript to the Virgin Mary would also sources. Yet dedication-or appe another Notre have been appropriate for a canon o Reims Cathedral, with Dame in which feasts of the Virgin would have been of his de particular solemnity. Machaut himself left other evidence in the cath tion to Mary. He and his brother were side by side fund for the and their epitaph recorded their establishment of a A doen weekly performance on Saturday of a "Mass Virgin." de ment of such performances "for the late Guillaume Machault," and the tradition seems to have persisted, with its founders still remembered, as late as the eighteenth century. 25 Once again we do not know how long was used for these Masses or even was used Nevertheless, we shall probably not be far in regarding the Messe de Nostre Dame as Machaut's own memorial to his years of service in the Church of our Lady of Reims. THE DAVID HOCKET Machaut often introduced hocket passages as we have seen, in his motets and the motetlike portions of the Mass, but he wrote only one work that he specifically called a hocket. In reality, the David Hocket is nothing more than a textless isorhythmic motet for three voices. Th manuscripts identify these voices as "David Tenor �h"David Hoquetus," and "David triplum," but the designation David belongs by rights only to the tenor melody, the plainchant melisma on that word that completes the verse ofAlleluia: Nativitas. �}�V���[�͂����A���e�b�g��~�T�Ȃ̃��e�b�g�̂悤�ȂƂ���ɁA�z�P�b�g��������B�������ނ́A���ʂɃz�P�b�g�ƌĂ��ЂƂ̍�i���������B���ہADavid Hocket �́A�R���̃e�L�X�g�̂ȃC�\���Y���I���e�b�g�ɉ߂��Ȃ��B�ʖ{�́A�����̐�����"David Tenor �h"David Hoquetus," "David triplum,"�Ə�����Ă��邪�ADavid�̒�`�ł̓e�m�[���̃����f�B�݂̂ł���A�v���C���`�����g�̃����X�}�́AAlleluia: Nativitas��verse�̂��ׂĂ̌��t�ɋ����Ă���B  LU�@p1276B In liturgical performance, this conclusion of the verse was sung by the choir and was therefore not included in Perotin's setting of�@Alleluia: Nativitas in three-voice (see above, Chapter IX). The suggestion that Machaut deliberately set somewhat the great Parisian discantor by completing his work seems the fanciful. David Hocket is archaic enough, but it resembles so-called instrumental motets of the Bamberg Codex more than th clausulae of Perotin. �T��I���H�ɂ����ẮA����verse�̕����́A���̑��ɂ���ĉ̂��A����䂦�APerotin'�̂R�����@Alleluia: Nativitas�ݒ�ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ������B�}�V���[����i�����������邱�Ƃɂ���āA�̑�ȃp����discantor�i�y���^���j�������ł��n�l���Ă����Ƃ�����Ă͖��͓I�ł���BDavid Hocket�́A�m���ɌÕ��ł͂��邪�A����̓y���^���̃N���E�Y�������ނ���A�o���x���N�ʖ{�̊�y���e�b�g�Ɏ��Ă���B Whether the work can be called liturgical, or even religious, also seems doubtful. Its intended function remains unknown and it follows the Mass only in the one manuscript that purports to arrange the pieces according to Machaut's wishes. This arrangement probably came after the fact because of the deriviation of the David tenor from a chant in honor of the Virgin Mary. In the other three manuscripts that contain the hocket, it comes at the end of the musical collection. Perhaps Machaut wrote it only to provide at least one example of a musical type described by contemporary theorists. ���̍�i���T��I�A���邢�͏@���I�ƌĂׂ邩�ǂ����͉��Ƃ������Ȃ��B���̈Ӑ}���ꂽ�@�\���m���Ă��Ȃ��B����̓}�V���[�̊�]�ɏ]���č�i���A�����W���悤�Ƃ���1�̎ʖ{�ɂ����Ă̂݁A�~�T�ɑ����Ă���B���̃A�����W�͂����炭�ADavid�̃e�m�[���̗R���������}���A���^������`�����g�ɗR�����Ă��鎖���ɂ��Ȃ�ł̂��̂Ǝv����B�z�P�b�g���܂ނ��̑��̂R�̎ʖ{�ɂ����ẮA����͉��y�̃R���N�V�����̍Ō�ɂ��Ă���B�����炭�}�V���[�́A������̗��_�Ƃ����ɂ���ċL�q���ꂽ���y�`���̗B��̗�ƂȂ�悤�ɏ������̂ł��낤�B THE SECULAR SONGS Machaut's polyphonic songs�\the ballades. rondeaux, and a few virelais are often regarded as his most progressive works, the ones that exercised the greatest influence on his successors. �}�V���[�̃|���t�H�j�[��i�A ballades. rondeaux, �����Đ����Ȃ� virelais �́A�����Δނ̂����Ƃ��i��������i�ƌ��Ȃ���Ă���B�����͔ނ̌�p�҂ւ̑傫�ȉe���͂������ƂƂȂ����A�ƁB This, like most generalizations, is only partially true. It is also misleading because it overlooks the state of development of the different musical types at the time Machaut began to compose. Long-established traditions determined the essential characteristics of both the lai and the motet, and Machaut needed only to bring both forms up to date by applying to them the technical devices and procedures of the Ars Nova. ��ʓI�ɂ́A���̂��Ƃ͕����I�ɂ͐��������A���ł�����B�Ȃ��Ȃ�A�}�V���[���n�߂��قȂ������y�`���̔��W��Ԃ��������Ă��邩��ł���B�����Ɋm�����ꂽ�`���́Alai�ƃ��e�b�g�̑o���̖{���I���������肵���B�����ă}�V���[�́A���`�����AArs Nova�̋Z�p�I�H�v��菇�ɂ���āA�ŐV�Ƃ���K�v���������B No such traditions provided Machaut with a starting point for the polyphonic settings of shorter lyric poems. Earlier examples known to us are limited to the sixteen conductus-like "Rondels" of Adam de la Hale and the one rondeau in similar style by Jehan de Lescurel. If�@Machaut knew these songs at all, he failed to imitate their style. Instead, having no other models, he developed his own method of providing lyric poetry with an appropriate polyphonic setting. ���������`���́A�}�V���[�ɁA���Z���R��̃|���t�H�j�[�ݒ�̂��߂̃X�^�[�g�n�_�����������B�������ɒm���Ă����葁���̗�́Aconductus�l��16��Adam de la Hale��"Rondels"��Jehan de Lescurel�̒P���ȗl���̂P�̃����h�[�ł���B�}�V���[������������i���ׂĂ�m���Ă����Ȃ�A�ނ́A���������l����͕킷�邱�ƂɎ��s���Ă������Ƃ��낤�B���̑���A�����������f�����Ȃ��������䂦�ɁA�ނ́A�K�ȃ|���t�H�j�[�ݒu�ɂ���āA�R����������鎩�g�̃��f���W�������B Writers in the later fourteenth century credited Vitry and Machaut with inventing or beginning the new lyric forms.Since we possess none of Vitry's secular songs, we cannot assess his contributions, but we know that neither he nor Machaut invented the poetic and musical forms of the ballade, rondeau and virelai. What Machaut did invent was an arrangement of vocal and instrumental parts that itself established a tradition, one that remained in force for a century or more after his death. In that arrangement, textless tenor and contratenor parts support an upper voice (cantus) that alone sings the words of the song. Thus the so-called polyphonic secular song of the later Middle Ages and early Renaissance is in fact a solo song with an accompaniment provided by two contrapuntal parts that presumably were played by instruments�B 14���I�㔼�̒��q�Ƃ����́AVitry �� Machaut��,�V���ȝR��`���̔��ĎҁA�n�n�҂Ƃ��ĕ]�����Ă����B���B�g���̐����͉̂���c���Ă��Ȃ����߂ɁA��X�́A�ނ̍v���x�͕]���ł��Ȃ����A�ނ��}�V���[���Aballade, rondeau and virelai�̎��I���y�I�`���Ă������Ƃ́A�m���Ă���B�}�V���[�����Ă������Ƃ́A�`���I�Ɋm�����Ă������y���y�̃A�����W�ł���A����́A�ނ̎���A�����I�ɂ������Ǝc���Ă����B���������A�����W�ɂ����āA�e�L�X�g�̂Ȃ��e�m�[����R���g���e�m�[���́A�ЂƂ�ʼn̎��̂����̂��̂��㐺���icantus)���x�����B�䂦�ɁA���������ƃ��l�b�T���X�����̂�����|���t�H�j�[������i�́A���ہA�����炭�͊y��ʼn��t���ꂽ�Q�̑ΐ����ɂ���Ĕ��t���ꂽ�\���\���O�Ȃ̂ł���B It is not to be expected that Machaut's invention came suddenly with his first secular songs. It came, rather, as one of several experiments in which Machaut not only created a new style but also developed a new process of composition. Instead of beginning with the tenor, as for a motet, he apparently composed the melody of the cantus and then added one or more other parts, as he told Peronne in the Voir Dit he had done for a rondeau. �@�}�V���[�̔��Ă��ˑR�ނ̐����̂ƂƂ��ɂ���Ă����킯�ł͂Ȃ��A�}�V���[���V�����l����n�����������łȂ��A�V������ȉߒ��W�������������̎����̂ЂƂł������̂ł���B���e�b�g�̂悤�Ƀe�m�[�����ŏ��ɍ��n�߂�ς��ɁA�ނ́Acantus�̃����f�B���ŏ��ɍ�Ȃ����B�����Ă��̑��̐������������B�ނ�Voir Dit�ɂ�����Peronne�ɁA�u�����h�[��������v�ƌ������悤�ɁB In the early stages of his search for an appropriate polyphonic setting , Machaut added only tenor art, perhaps in the the way a skilled instrumentalist might have improvised an acompaniment to a trouvere chanson.The tenor usually has a greater number of long notes�@than the cantus and is thus a slower-moving part,but both voices move at the same level of mensural organization. �K�x�̃|���t�H�j�[�ݒ�ɑ���ނ̌����̏����i�K�ł́A�}�V���[�́A�e�m�[���p�[�g�������������ŁA�����炭�́A�L�\�Ȋ�y�t�҂��g�����F�[���̃V�����\���ɑ��Ĕ��t��t���đ����ʼn��t�����̂ł��낤�B�e�m�[���͒ʏ�Acantus�������������������Ă���A�����Ă���䂦�ɁA�������Ɠ��������ł��邪�A�������Ƃ��ɁA�v�ʋL���ł͓������x���œ����B In modern transcriptions�Athefore ,the two parts have measures of equal length, and the tenor does not group the measures of the cantus in units of two or three as in the motets. The basic harmonic structure of the two voices consists of a series of perfect and imperfect consonances in note-against-note counterpoint.Melodic figuration then breaks up in particularly in the cantus, give it rhythmic vitality and harmonic of most terest. figuration na introduces suspensions, anticipations which can be explained in modern as Dous assing d neighboring notes, and appoggiaturas (see the ballade an Even only amis IGentle AMM, No. most characteristic features voices, a high dissonance level is one of the Machaut's style the cantus and teno pro- ����䂦�A�ߑ㕈�ł́A�Q�����͓����������̏��߂ƂȂ�A�e�m�[���́A���e�b�g�ɂ�����悤�ɁA�Q�C�R�̒P�ʂ�cantus�̏��߂��O���[�v�����Ă��Ȃ��B�Q�����Ԃ̊�{�I�a���\���́Anote-against-note�̊��S�܂��͕s���S���a�������琬���Ă���B�����f�B��figration�́A���Ƃ�cantus�ɂ����āA���Y���I�o�C�^���e�B��a���I���Q������ɗ^���邱�Ƃɂ��A���̍\������鉹����j����Bfigration�͒ʏ�A�����̕s���a���������A����͑����A�ߑ�̗p��ł́A�o�߉��A�q�����Aappoggiaturas�ȂǂƌĂ�Ă���B�Q���̍�i�ɂ����Ă����A���x�ȕs���a���́A�}�V���[�̗l���̏d�v�ȓ����̂ЂƂł���Bdevelop- vided the basis for all of the older techniques of motet composition, but that influence �@The two-part framework established by the cantus and tenor provided the basis for all of Machaut's further experiments in little in divelopment of secular polyphonic song. The framework itself shows little influence is clearly evident in the ways Machaut expanded the polyphony to in clude a third and even a fourth voice. cantus�ƃe�m�[���ɂ���Ċm�����ꂽ�Q�����t���[�����[�N�́A�}�V���[�̂���Ȃ�����̂��ׂĂ̊�b���A�����I�ȃ|���t�H�j�[�\���O�̔��W�ɂ͂قƂ�ǖ��W�������B�}�V���[���|���t�H�j�[��3�Ԗڂ́A����ɂ�4�Ԗڂ̐����ɂ܂Ŋg���������@�ł́A�t���[�����[�N���̂��قƂ�lje����^���Ȃ����Ƃ����炩�ł���B One way, perhaps the first that Machaut tried,was to add a textless triplum to the two-part framework. Except for its lack of word, this third part combined with the cantus to form a pair comparable to the two upper voices of a motet. This solution to the problem of creating three-part polyphony seems to have been less satisfactory than the other, which augmented the basic unit of tenor and cantus by adding a contratenor part. Machaut�����݂��ŏ���1�̕��@�́A2�����\���̃t���[�����[�N���e�L�X�g�̂Ȃ�triplum��lj��������Ƃł������B ���t�̌��@�������āA���̑�3����triplum�́Acantus�Ƒg�ݍ��킹�āA���e�b�g��2�̏㐺���ɕC�G����y�A���`�������B 3�����̃|���t�H�j�[���쐬����Ƃ������ɑ��邱�̉����@�́A�R���g���e�m�[���������邱�Ƃɂ���� �e�m�[����cantus�̊�{�P�ʂ傳�������̕��@���͕s�����Ȃ��̂ł������B The resulting texture, quite different from that of the three-voice motet, provided a more solid support for the cantus and did not force it to compete with another upper voice. These satisfying acoustical properties undoubtedly account for Machaut's preference for the combination of cantus, tenor, and contratenor and for its acceptance by succeeding generations of composers. ���̌��ʂ́A�R���̃��e�b�g�̂���Ƃ͂܂������قȂ���̂ƂȂ�Acantus�ɑ����茘�łȃT�|�[�g�ƂȂ����B�����āA���̑��̏㐺���Ƃ̋��t�������邱�Ƃ͂Ȃ������B�����̉��������������Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��Acantus, tenor, and contratenor�̑g�ݍ��킹�ɑ���}�V���[�̍D�݂ƁA����ɑ�������̍�ȉƂɂ���e�𖾂炩�ɂ��Ă���B The creation of four-part secular polyphony is somewhat more problematical. Several of Machaut's songs have both a triplum and a contratenor, and four-part performance of some pieces was certainly intended. In other pieces, however, the triplum and contratenor do not seem to have been designed for use together. Instead, they provide alternate possibilities for performance in three-part polyphony. This situation is sometimes clarified and sometimes obscured by the songs that appear with a different number of voices in different manuscript. Neverthless, the stages of Machaut's development of the standard three-voice texture are clearly discernible in his three groups of polyphonic songs, and particularly in the ballades. 4���̐����I�ȃ|���t�H�j�[�̑n���́A�����Ԃ�A��肪�܂܂�Ă���B Machaut�̋Ȃ̂������ɂ́Atriplum and a contratenor�̗����������A�������̍�i��4���ł̂̉��t�͊m���ɈӐ}����Ă����B �������A���̕����ł́Atriplum and contratenor�́A�ꏏ�Ɏg�p����悤�ɐv����Ă��Ȃ��悤�ł���B ����ɁA3�p�[�g�̃|���t�H�j�[�̉��t�̂��߂̕ʂ̉\������Ă���B ���̂悤�ȏ́A�ʂ̎ʖ{�ɂ͈قȂ鐔�̐����ŏo������̂ɂ���āA���ɂ͂͂�����ƁA���ɂ͂����܂��ɂȂ�B�ɂ�������炸�AMachaut�̕W���I��3����i�̔��W�i�K�́A3�̃|���t�H�j�b�N�\���O�O���[�v�A���Ƀo���[�h�ł͂�����Ǝ��ʂł���B p423 THE BALLADES http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a7/IMSLP12191-Machaut-Balladen.pdf http://machaut.exeter.ac.uk/?q=node/1604 Machaut provided music for forty-two of his ballade texts, including the two in the Remede de Fortune. The collection of forty ballades is presumably arranged in more or less chronological order, and it is therefore significant that the first sixteen pieces were originally for cantus and tenor alone (Nos.3, 4 have an added contratenor in one of the late Machaut manuscripts.) A textless triplum appears in eight of the forty two ballades, but only No. 19 still has the arrangement of triplum, cantus, and tenor. In most of the others, the later addition of either a contratenor or the triplum itself seems intended to provide an alternate combination of three-part polyphony. Ballades 21 and 22 are perhaps the only ones originally composed as four-part pieces, for they alone have triplum, cantus, tenor, and contratenor parts in all sources. What was to become the standard three-part arrangement of cantus, tenor, and contratenor is now found in fifteen ballades, four of which also exist in earlier two-part versions. In the four-voice Ballades 31 and 41,however the triplum may be a later addition. �}�V���[��42�̃o���[�h�̃e�L�X�g�ɉ��y�������B���̒��ɂ́A Remede de Fortune�i�^���̖���j�Ɋ܂܂��Q��i������B40�̃o���[�h�̃R���N�V�����́A�����炭�A���n��ł͂Ȃ��B����䂦�A�ŏ���16��i�́A���Ƃ��Ƃ�cantus �� tenor�݂̂̂��߂̂��̂ł��������Ƃ͏d�v�ł���iNos.3, 4�ɂ́A��̃}�V���[�̎ʖ{�̂ЂƂɉ�����ꂽ�R���g���e�m�[��������j�B�e�L�X�g�̂Ȃ�triplum�́A42�̃o���[�h�̂����̂W��i�Ɍ�����B�������A���̂���No.19 �݂̂́Atriplum, cantus, tenor�̔z������̂܂����Ă����i�G���̑��͂S���ȏ�j�B���̑��̑啔���ɂ����ẮA���contratenor ���邢�� triplum�̕t���́A�R���|���t�H�j�[�̕ς�蓾��g�ݍ��킹���Ӑ}���Ă������̂Ǝv����BBallades 21�� 22�́A�����炭�A���Ƃ��Ƃ͂S����i�Ƃ��č�Ȃ��ꂽ���̂Ǝv����B�Ȃ��Ȃ炻���͂��ׂĂ̎����ɂ����āA�P�ƂŁA triplum, cantus, tenor, contratenor�������Ă��邩��ł���Bcantus, tenor, contratenor �̕W���I�ȂR���A�����W�̂��̂́A15��i�Ō������A���̂����̂S��i�́A���ȑO�̂Q���o�[�W�����ɂ����݂��Ă���B������4���̃o���[�h31�� 41�ɂ����ẮAtriplum�͌�ɒlj����ꂽ���̂�������Ȃ��B p424 It is noteworthy that the one Machaut manuscript in which most of the added parts appear is the copy prepared for Duke of Berry. This manuscript is the least reliable in its transmission of both texts and music,and we may question whether Machaut himself made all of the dditions to the ballades. In some of the later "repertory" manuscripts�\collections of pieces by various composers�\his songs continue to appear either with an added contratenor or with a new one in place of the original. �lj����ꂽ�����̑啔�����܂ރ}�V���[�̂���ʖ{�́ADuke of Berry�̂��߂̎ʕ��ł��邱�Ƃ͒��ڂɒl����B���̎ʖ{�́A�e�L�X�g�Ɖ��y�̗����̓`�d�ɂ����čł��M�������Ⴍ�A�}�V���[���g���o���[�h�̂��ׂĂ���������ǂ����^��ł���B��́u���p�[�g���[�v���e�̒��ɂ́A�l�X�ȍ�ȉƂ̍�i�W���܂܂�邪�A�ނ̍�i�́Acontratenor���lj�����Ă�����A�I���W�i���̑���ɐV�������̂����ꑱ���Ă���B A few of Machaut's ballades depart in one way or another from the two-,three, and four-voice arrangements just discussed. Curiously, the only monophonic ballade comes late in the collection(No.37). Ballade 34, on the other hand, is a four-voice piece of the type known as double ballade, one in which the two upper voices sing different texts but with the same form,rhythm,and rafrain. �@Machaut�̃o���[�h�̂������́A���傤�Njc�_���ꂽ2�A3�A4���̃A�����W���牽�炩�̌`�ŗ����B��Ȃ��ƂɁA�B��̃��m�t�H�j�b�N�o���[�h�́A�R���N�V�����̌㔼�ɗ��Ă���iNo.37�j�B����A�o���[�h34��double ballade�Ƃ��Ēm����4����i�ŁA2�̏㐺�����قȂ�e�L�X�g�����A�����`���A���Y���A���t�����ł���B Machaut presumably maintained, or pretended to maintain, a literary practice when he said in the Voir Dit that he wrote one text of Ballade 34 in answer to the other, which had been sent him by a friend. He left no explanation, either fictional or real, for his two triple ballades,no.17,29. The first, strangely enough, is a three-voice canon with a different text for each voice. The second is also for three voices, but each now has a different melody as well as text. �}�V���[���A Voir Dit�ɂ����āA�F�l���瑗��ꂽ���̂��̂ɓ����ăo���[�h34�̃e�L�X�g�����������Ƃ�b�������ɁA���w�I���H���ێ����Ă���A���邢�͈ێ����悤�Ƃ��Ă����B�ނ�2�̃g���v���o���[�h�i17,29�j�̂��߂ɂ́A�ˋ�̂��̂ł����A���Ȃ��̂ł��A�������c���Ȃ������BNo.17�́A�s�v�c�Ȃ��Ƃ����A���ꂼ��̐����ɈقȂ�e�L�X�g��3���̃J�m���ł���B No.29�́A�����3���ł��邪�A���ꂼ��قȂ郁���f�B�ƃe�L�X�g�ł���B One more ballade (No. 1) should be mentioned here because of its exceptional introduction of isorhythm in both voices. The experiment apparently showed Machaut that ballade form was unsuited for isorhythmic treatment. At any rate, he never applied it again, either in his ballades or in his other secular songs. �����̐����ɃC�\���Y������O�I�ɓ�������Ă��邽�߁A����1�̃o���[�h�i1�ԁj�������Ō��y����K�v������B���̎����́AMachaut�ɑ��āA�o���[�h�`�����C�\���Y���̎�舵���ɂ����炩���K���Ă��Ȃ����Ƃ��������B������ɂ��Ă��A�ނ̓o���[�h�⑼�̐����I�ȉ̂̒��ŁA������ĂѓK�p�������Ƃ͂Ȃ������B �C�\���Y���̗� POETIC AND MUSICAL FORM IN THE BALLADES In their poetic and musical forms, Machaut's ballades offer litte that is new. For the most part, his texts are conventional love songs that differ from older trouvere chansons only in having a refrain and in being reduced to three stanzas. The envoy has also been eliminated, although it continues to appear in literary ballades throughout the fourteenth and fifteenth centuries. Because the ballade is strophic, its three stanzas identical in form, have the same refrain, of course, and usually use t same rhymes. The stanzaic structures may vary considerably from one ballade to another, but in Machaut's hands they did standardized to a degree. Most of his ballades have stanzas of seven or eight lines with rhyme schemes such as ababbcC, or ababccdD. Also evident is a tendency to use longer lines of eight or ten syllables lines of equal length. �����̎��I�ʼn��y�I�Ȍ`���ɂ����āA�}�V���[�̃o���[�h�͐V�������̂͂قƂ�ǒ��Ȃ��B ���̏ꍇ�A�ނ̃e�L�X�g�́A���t�����������A�R�̃X�^���U�Ɍ������Ă����g�����F�[���̃V�����\���Ƃ͈�������K�I�Ȉ��̉̂ł���B�ŏI�A���܂��r������Ă����B�����14�C15���I��ʂ��ĕ����ʂ�̃o���[�h�Ɍ��ꑱ���Ă������B�o���[�h�͗L�ߓI�ł��邽�߁A���̂R�̃X�^���U�͌`���ɂ����ē���ł���A���_�A�������t�����������A�����Ēʏ�́A�����C�����g���Ă���B�X�^���U�I���ʑ��́A�o���[�h�ɂ���Ă��Ȃ�قȂ邪�A�}�V���[�̎�ɂ����ẮA�����͂��Ȃ�W�������ꂽ�B�ނ̃o���[�h�̂قƂ�ǂ́AababbcC��ababccdD(�G�啶���̓��t�����������j�̂悤�ȉC�X�L�[��������7�s�܂���8�s�̃X�^���U�������Ă���B���������̂W�Ȃ���10�s���g���X�����܂��A���炩�ł���B p425 This tendency becomes almost a rule for later composers, most of whom use only a few stereotyped patterns of stanzaic construction in their ballades. Whatever poetic form Machaut choose for a a ballade, it always fit one of two musical forms. The one usually called a ballade form-a0acbC-is by far the more common and occurs in 37 of Machaut's 42 ballades. In the other five pieces, the second section of music is also repeated with open and closed endings to give the pattern a�Oacbobc. �@���������X���́A������̍�ȉƂւ��~������Ă���B�ނ�̑����́A�o���[�h�ɂ�����X�^���U�쐬�̃X�e���I�^�C�v�̃p�^�[�����͂��ɂ����g���Ă��Ȃ��B�}�V���[���o���[�h�̂��߂ɑI���^�͂Ƃ������A����͏�ɁA�Q�̉��y�`���ɓ��Ă͂܂�B�ЂƂ̓o���[�h�`��-a0acbC-�ł���A��蕁�ՓI�ł���A�}�V���[��42�̃o���[�h�̂�����37���߂Ă���B���̑��̂T�̍�i�ɂ����ẮA���y�̑�Q�Z�N�V�������܂��A�p�^�[��a�Oacbobc���J��Ԃ��Ă���B Machaut illustrated both ballade forms in the Remede de Fortune, where he introduced the less common type as a "baladelle." At the end of the song, however, it is called a "balade '�D Machaut seems to have used the word baladelle merely to rhyme with nouvelle and did not mean it as a designation of the form. �}�V���[�͗����̃o���[�h�`����Remede de Fortune�ɂ����Đ������Ă���B�����ł͔ނ́A"baladelle"�Ƃ��Ă̂���ʓI�ł͂Ȃ��`�������Ă���B�������̂̍Ō�ŁA�����"balade '�ƌĂ�Ă���B�}�V���[��baladelle�Ƃ������t���A�P��nouvelle�ƂƂ��ɉC�ވӖ��Ŏg�����悤�ł���B�����āA������`���̒�`�Ƃ��Ă͎g���Ă��Ȃ��B The technical terms for the two forms in the fourteenth century were ballade simplex and ballad duplex. These terms provide convenient distinctions so long as we do not confuse the ballade duplex with the double ballade, which has two different texts and may be in either form. Indeed, Machaut's double and triple ballades all have the form of ballade simplex. 14���I�̂Q�`���ɑ���Z�p�I�p��́A ballade simplex �� ballad duplex�ł���B���������p��́Aballade duplex�ƁA2�̈قȂ�e�L�X�g������double ballade���������Ȃ�����A�֗��ȋ�ʂ��ł���B�������A�}�V���[��double ���邢�� triple ballades�́Aballade simplex�`���ł���B Use of the ballade duplex form obviously depends on the presence of a particular stanzaic structure in the text. The last section of stanza, like the first, must subdivide into equal halves that can be sung to the same music (see AMM, No. 62). It is particularly noteworthy that the refrain of a ballade duplex does not have a separate musical setting of its own but is sung to music that has already served another line of text. Perhaps this lack of musical emphasis on the refrain was one reason for the infrequent appearance of the form in the ballades of Machaut and other fourteenth-century composers. �@ballade duplex�`���i�T��a�Oacbobc�`�����j�̎g�p�́A���炩�ɁA�e�L�X�g�̕����I�ȃX�^���U�\���̑��݂Ɉˑ����Ă���B�X�^���U�̍Ō�̃Z�N�V�����́A�ŏ��̂悤�ɁA�������y���̂��邱�Ƃ��ł���悤�ɓ�����Ă���(see AMM, No. 62 )�Bballade duplex�̃��t���������ꎩ�g�̕����������y�������Ƃ͂Ȃ����A���łɕʂ̍s�ɂ���ꂽ���y���̂��Ƃ������Ƃ́A���ڂ��ׂ��ł���B�����炭�A�����������t������̉��y�d���̌��@�́AMachaut�₻�̑���14���I�̍�ȉƂ̃o���[�h�̌`���̏o�����H�ł���1�̗��R�ł������B Even in ballades with the more common aoacbC form, however, the separate setting of the refrain is not always entirely new. With few exception, the closed ending of the first section establishes the "key" in which the piece will end, and to this tonal unity Machaut often added structural unity by introducing musical rhyme. Although the device is rare in his early ballades, the later pieces almost always end with an exact repetition of music that closed the first section. Ballade 28 Je puis trop bien, is exceptional in the repeating only the cadential progression of the closed ending. �@�������A����ʓI��aoacbC�`���̃o���[�h�ł����A�ʌ����t�����̐ݒ�́A�K���������S�ɐV�������̂ł͂Ȃ��B �قƂ����O�Ȃ��A��1�Z�N�V������closed ending�́A��i���I�����邱�Ƃ������h�����h���m������B ���̒����̓���ɑ��āA�}�V���[�͂����Ή��y�I�ȉC�����āA�\���I�ȓ�����������B ���������H�v�͏����̃o���[�h�ł͂܂�ł͂��邪�A��̍�i�ł͂قƂ�Ǐ�ɁA�ŏ��̃Z�N�V������������y�̐��m�ȌJ��Ԃ��ŏI�~����B Ballade 28 Je puis trop bien �́Aclosed ending�̃��Y���������J��Ԃ����Ƃŗ�O�I�ł���B Ballade 28 Je puis trop bien���㔼�J��Ԃ����� p426 More often the repetion includes the complete closed ending and sometimes even more of the first section. One of the longest repetitions occurs in Mes esperis (My spirit, No. 39). Here, the last twelve measures of the first section return to complete the five measures that begin setting of the refrain. Such extended settings of a single line of text illustrate a process of expansion already begun in the songs of Jehan de Lescurel and carried much further in Machaut's three and four-part ballades. ��葽���̏ꍇ�A�J��Ԃ��i�����t�����j�͊��S��closed ending���܂݁A���ɂ͍ŏ��̃Z�N�V�����̂���ɑ������܂ށBMes esperis�i���̐��_�ANo. 39�j�ł́A�ł������J��Ԃ���1������B �����ł́A�ŏ��̃Z�N�V�����̍Ō��12���߂́A���t�������n�܂�5���ߕ���ɖ߂�B���̂悤��1�s�̃e�L�X�g�̊g�����ꂽ�ݒ�́AJehan de Lescurel�̋Ȃł��łɎn�܂����g���̉ߒ��������Ă���AMachaut��3����4���̃o���[�h�ł���ɐi��ł���B To take the most extreme example, the eight-line stanzas in the upper voices of double ballade Quant Theseuss-Ne quier veoir (No. 34) are spread over 119 measures of 2/4 meter. The refrain alone extends for 21 measures with a melisma of 14 measures of 2/4 meter.on the penultimate syllable, and its last 12 measures repeat the end of an even longer melisma that closes the first section of the ballade. Pieces of such length and complexity could scarcely be further removed from any association with the dance. Even the poetry sometimes seems to be nearly forgotten in the exuberance of musical development that turned the ballade into the most elaborate and extended form of polyphonic secular song in the fourteenth century. �ł��ɒ[�ȗ��������ƁAdouble ballade Quant Theseuss-Ne quier veoir (No. 34) �̏�ʐ����ɂ���8�s�̃X�^���U�́A2/4���q��119���ߕ��ɍL�����Ă���B���t�����͒P�Ƃ�21���߂ɋy��ŁA�Ō��2���߂�2/4���q��14���߂̃����X�}������A�Ō��12���߂̓o���[�h�̍ŏ��̃Z�N�V��������邳��ɒ��������X�}�̏I�����J��Ԃ��B���̂悤�Ȓ����ƕ��G��������i�́A�_���X�Ƃ̊֘A�����菜����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B���̂ł����A14���I�Ƀo���[�h���ł����I�Ŋg�����ꂽ�`���̃|���t�H�j�[�����Ȃɕς������y���W�̐���オ��̒��Ŏ��ܖY�ꋎ���Ă���悤�ł���B THE RONDEAUX http://machaut.exeter.ac.uk/?q=node/1605 Almost all of the characteristics we have observed in Machaut's ballades reappear in the twenty-one rondeaux he set to music. The poetic and musical forms are different, of course, but we find the same combinations of two, three, and four voices, and the same melismatic expansion that leaves little trace of an origin in simple dance songs. In describing the musical style of Machaut's rondeaux, therefore, we need do little more than document the various ways in which they resemble his ballades. ��������Machaut�̃o���[�h�Ō��������̂قƂ�ǂ́A�ނ����y�ݒ肵��21�̃����h�[�ɍĂь����B �������A���I�Ȃ��̂Ɖ��y�I�Ȃ��͈̂���Ă��邪�A2�A3�A4���̓����g�ݍ��킹��A�V���v���ȃ_���X�E�\���O�̋N���̍��Ղ��قƂ�ǎc���Ȃ����������X�}�I�ȓW�J�������邱�Ƃ��ł���B ���������āAMachaut�̃����h�[�̉��y�X�^�C�����L�q����ۂɂ́A���ꓙ���o���[�h�Ɏ��Ă���l�X�ȕ��@�������邾���ł悢�B In the matter of voice combinations, we find that two-part setting again predominate in the early part of the collection. The seven rondeaux for cantus and tenor alone occur as Nos. 2-6, 12, and 20. Two pieces, Nos. 1 and 22, add a triplum to the two-part framework, and two more add both a triplum and a contratenor (Nos. 9 and 10). The remaining ten rondeaux have the "standard" arrangement of cantus, tenor, and contratenor parts. These combinations of voices are less subject to variation in the rondeaux than in the ballades, but four pieces do appear in different arrangements in the manuscript sources. In all of the rondeaux, only the cantus sings the text, and Machaut did not experiment with canonic writing or with multiple texts as he did in the ballades. �����̑g�ݍ��킹�Ɋւ��ẮA�R���N�V�����̏����i�K�ŁA2���ݒ肪�D���ł��邱�Ƃ��킩��B cantus�� tenor�̂��߂�7�̃����h�[�́A2�|6�ԁA12�ԁA20�Ԃł���B1�Ԃ�22�Ԃ�2�̍�i�́A2���̃t���[�����[�N��triplum�������A����2��No.9,10��triplum��contratenor���҂�������Ă��� �B �c���10��i�̃����h�[�́A cantus, tenor, contratenor��"�W���I"�Ȕz�u�ł���B �����̐����̑g�ݍ��킹�́A�o���[�h���������h�[�ɂ����ĕω��̉e�����ɂ������A4�̍�i���ʖ{�̎����ňقȂ�z�u�Ō����B �����h�[�̂��ׂĂł́Acantus�������e�L�X�g���̂��A�}�V���[�̓o���[�h�ōs�����悤�ɁA�J�m�����@��multiple texts���������Ƃ͂Ȃ������B p427 It is ironic, therefore, but perhaps typical,that Machaut's best-known composition should be the rondeau Ma fin est mon commencement(No.14), the only one of all his works with retrograde motion in all parts. The manuscript sources give one melody that produces both upper voices of this rondeau. One performer reads the melody forward, while the performer who sings the text must read the melody backward. In this way, as the poem says, "My end is my beginning and my beginning, my end." The lower part which the manuscripts label variously as tenor or contratenor, is only half as long and must be performed forward and then backward, so that it too ends with the beginning and begins with the end. As a result of these procedures, the second section of the rondeau is a retrograde repetition of the first, but with the upper voices interchanged. Machaut showed astonishing skill in achieving this playful parallel between words and music, but the piece must not be regarded as a representative work. Retrograde motion in all parts of a polyphonic complex is rare in music generally, and its appearance in this rondeau is unique in the music of Machaut. ���������āAMachaut�̍ł��悭�m���Ă����i�́A���ׂĂ̕����ł̋t�s�i�s���ނ̂��ׂĂ̍�i�̒��̗B��̂��̂ł��郍���h�[Ma fin est mon commencement�iNo.14�j�ł���̂́A����ł͂��邪�T�^�I�ł���B�ʖ{�̎����́A���̃����h�[�̗����̏㐺���ݏo��1�̃����f�B�[��^����B 1�l�̉��t�҂̓����f�B��O���ɓǂ݁A����A���̉��t�҂̓����f�B������ɓǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ɁA���������悤�ɁA�u���̏I���͎��̎n�܂�ł���A���̎n�܂�ł���A���̏I���ł��B�Ƃ������Ƃł���B�ʖ{��tenor �� contratenor�Ƃ��Ă��܂��܂ɕ��ނ��Ă���ᐺ���́A�S���̔������x�ł���A�O���ցA���邢�͌���ւƉ��t����˂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɁA���̍�i�́A�ŏ��ŏI���A�I��肩��n�܂�B�������Ď菇�ɂ��A�����h�[�̑�Q�Z�N�V�����́A��1�Z�N�V�����̋t�s�����J��Ԃ��ƂȂ邪�A�㐺��������ւ����Ă���B Machaut�͌��t�Ɖ��y�Ƃ̂��̗V�ѐS�̂��闼����B������̂ɋ����قǂ̍˔\�����������A���̍�i�͑�\�I�ȍ�i�Ƃ݂͂Ȃ���Ă͂��Ȃ��B�|���t�H�j�[�����̂̂��ׂĂ̕����ł̋t�s�i�s�́A��ʓI�ɂ͉��y�ł͂܂�ł���A���̃����h�[�ł̊O�ς�Machaut�̉��y�ɂ����ėB��ƂȂ�B �@Machaut both standardized the poetic form of the rondeau and foreshadowed its future development. Some earlier rondeaux had lines of unequal length and number in the two sections of the refrain. Machaut abandoned this practice in favor of an eight-line rondeau with lines of equal length. Seventeen of his rondeaux with music are of this type, for which the formula ABaAabAB expresses the poetic form and its rhyme scheme, as well as the musical form. Rondeau 5 is unique in having groups of three four-syllable lines for each musical section. The overall form of the music remains unchanged, but the poem now has twenty four lines arranged in eight groups, all of which use the same two rhymes in the pattern aab. Machaut's other three rondeaux, Nos. 10, 11 and 13, expand the eight-line rondeau in another way. They all add one line to the first section of the refrain and therefore must add other lines for each repeat of that section. The result is a thirteen-line rondeau that still uses only two rhymes in lines of equal length. l �@Machaut�́A�����h�[�̎��I�Ȍ`��W�������A�����̔��W��\�������B�������̏����̃����h�[�́A���t�����̂���2�̃Z�N�V�����Œ����Ɛ����������Ȃ��s�������Ă����B Machaut�͂��̂�����������A���������̃��C��������8�s�̃����h�[���������B���y�����ނ̃����h�[�̂�����17�́AABaAabAB�Ƃ����莮�����I�Ȍ`�Ƃ��̉C���A���y�̌`����\�����邱�̃^�C�v�̂��̂ł���B�����h�[5�́A�e���y�Z�N�V�������Ƃ�3��4���߂̃O���[�v�����Ƃ����_�ŗB��ł��B���y�̑S�̓I�Ȍ`�͕ς���Ă��Ȃ����A���ɂ͌���24�̍s��8�̃O���[�v�ɕ�����Ă���A�����̃p�^�[���͂��ׂăp�^�[��aab�œ���2�̉C���g�p���Ă���B Machaut�̑���3�̃����h�[�ANo. 10,11,13�́A8�s�̃����h�[��ʂ̕��@�Ŋg�����Ă���B�����͂��ׂă��t�����̍ŏ��̃Z�N�V������1�s��lj����邽�߁A���̃Z�N�V�����̌J��Ԃ����Ƃɑ��̍s��lj�����K�v������B���̌��ʁA���������̍s��2�̉C�������g�p����13�s�̃����h�[���쐬����Ă���B l p428 Again the musical form remains unchanged, but the poetic form must now be expressed by another formula: ���y�`���͕ς�炸�Ɏc�������A���̌`���͕ʂ̒莮�ŕ\������˂Ȃ�Ȃ��B Poetic form:AB B ab AB ab b AB B Musical form A B a A a b A B Later composeres continued this process of expansion by adding a line to the second section of the refrain to produce a sixteen-line rondeau. By the end of the fourteenth century, this longer form had become standard for the did not stop there. Further expanion created the rondeau of twenty-one lines with a five-line refrain (divided three and two) and the rondeau of twenty-four line with a six line refrain. The terms rondeau quatrain rondeau cinquain, and rondeau sixain then came into use to identify each of these larger forms by the number of lines in the refrain. ��̍�ȉƂ����́A16�s�̃����h�[���Y�����邽�߂ɁA���t�����̑�2�Z�N�V�����ɂP�s��lj����邱�Ƃɂ���āA���̊g���v���Z�X���p�������B 14���I�̏I���܂łɂ́A���̒����`���������Ŏ~�܂�Ȃ��������߁A�W���ƂȂ��Ă����B ����Ȃ�g��́A5�s�̃��t�����i3��2�ɕ����j��21�s�̃����h�[��6�s�̃��t�����̂Q�S�s�̃����h�[��������B rondeau quatrain rondeau cinquain�� rondeau sixain �Ƃ������t�́A�����̂��傫�Ȍ`���̂��ꂼ������t�����̍s���Ŋӕʂ��邽�߂Ɏg�p���ꂽ�B �@None of these expansions affected the basic musical rondeau. Its two sections might vary in length, but they continued to be repeated in the pattern established by the old eight-line form. Machaut consistently distinguished the two sections of his rondeaux by giving the first an open ending, usually a normal cadence but on some degree the mode other than the final. �@�����̊g��͊�{�I�ȉ��y�I�����h�[�Ɂ@�����e�����y�ڂ��Ȃ������B����2�̃Z�N�V�����͒����ňقȂ邩������Ȃ����A�����͌Â�8-�s�`���ɂ���Ċm�����ꂽ�p�^�[���ŌJ��Ԃ��ꑱ�����B�}�V���[�͍ŏ���open ending�Ƃ��邱�Ƃɂ���āA�ʏ�͕��ʂ̃J�f���c�Ƃ��Ȃ�����A�I�~�ȊO�͂�����x�͐��@�ɂ���āA�ނ̃����h�[��2�̃Z�N�V��������т��ċ�ʂ��Ă����B In two rondeaux, however, the last chord of the open ending is a full triad on the final instead of the empty fifths and octaves that signaled completion to fourteenth-century ears. The rondeau Se vous n'estes pour mon guerredon nee (Rondeau 7 AMM,No63) will give the modern listner a chance to adjust his own ears to this medieval subtlety. Rondeau 7 also provides a characteristic example of the way a contratenor might be added to the two-voice framework established by the cantus and tenor part. Textually, too, the piece is characteristic in its use of long rhymes of several syllables that are broken up to form different words: "guerredon nee" "guerredonnee�irewarded)" and "guerre donnee (war given). �������A2�̃����h�[�ɂ����āAopen ending�̍Ō�̘a���́A14���I�ɂ͎����ꂽ�����ł������Ȍܓx��I�N�^�[�u�ł͂Ȃ��A�O�a���ƂȂ��Ă���B�����h�[Se vous n'estes pour mon guerredon nee (Rondeau 7 AMM,No63)�́A�ߑ�̒���҂ɂ́A�����̐▭���Ɏ������ꂳ����@��ƂȂ�B���̍�i�́A�R���g���e�m�[�����Acantus��tenor�ō�����Q���̃t���[�����[�N�ɕt��������������̓����I��ƂȂ��Ă���B�e�L�X�g�I�ɂ��A��i�́A�قȂ������t���`�����邽�߂ɖW������悤�Ȃ������̃V���u���̒����C�̎g�����ɓ���������B"guerredon nee" "guerredonnee�irewarded)" and "guerre donnee (war given)�̂悤�ȁB 1 Se vous n'estes pour mon guerredon nee�i��V���j 2 Dame, mar vi vo dous regart riant. 3 Jamais ne mie joie guerredonnee, -�i��V���j 4 Se vous n'estes pour mon guerredon nee - 5 Car par vous m'iert la grief guerre donnee�i�푈�ƂȂ����j 6 Qui me fera morir en guerriant. 7 Se vous n'estes pour mon guerredon nee.�i��V���j 8 Dame, mar vi vo dous regart riant.Poets seem to have enjoyed increasing the considerable technical difficulty of the rondeau as a poetic form by adding to it this kind of word play. Fortunately, perhaps, the elaborate and rather forced punning is impossible to reproduce in English translation. ���l�����́A���t�V�т̗ނ��������邱�Ƃɂ���āA���`���Ƃ��Ẵ����h�[�̂��������Z�p�I��������邱�Ƃ��y����ł����悤�Ɍ�����B�����炭�K���Ȃ��Ƃɂ́A���������O���Ȍ�C���킹�͉p��ɖ|�čĐ��Y���邱�Ƃ��s�\�Ȃ��Ƃł���B �@Apart from the parallel forms of music and poetry in the rondeau, the style and length of the musical setting appear to be independent of either the length or meaning of the text. Two of Machaut's eight-line rondeaux, Nos. 1 and 18, have very short settings, with twelve measures of 3/4 and seven measures of 3/2 respectively. On the other hand, another eight-line rondeau, No. 21, has the longest setting of all: 74 measures of 2/4, with melismas of more than 25 measures on the penultimate syllable of each section. �@�����h�[�ɂ����鉹�y�Ǝ��̕��s�����`������͗���āA���y�ݒ�̗l���Ⓑ���́A�e�L�X�g�̈Ӗ��Ⓑ���Ƃ͂��ꂼ��Ɨ����Ă���B�}�V���[�̂W�s�����h�[�̂����̂Q�ANos. 1 and 18�́A 3/4���q��12���߂�3/2�̂V���߂ƁA���ɒZ���B����A�ʂ�8�s�����h�[�ANo. 21�́A���ׂĂ̂����ōł������ݒ�ƂȂĂ���B����� 2/4���q��74���߂���A���ꂼ��̃Z�N�V�����̍Ōォ��2�Ԗڂ̃V���u���ɂ����āA�Q�T���߈ȏ�ɂ킽�郁���X�}������B p429 It should be remembered that the number of measures in these pieces indicates only the length of the refrain. Performance of the complete text roughly quadruples that length. When all eight lines of Rondeau 21 are sung, for example, its 74 measures expand to 298. It thus becomes longer than many ballades with three stanzas of�@seven or eight lines. Why Machaut should have so extended some of his roudeau settings is an interesting but unanswerable question. Other composer rarely followed his lead in this direction, and on the whole the rondeau remained a shorter and less elaborate form than the grande ballade of fourteenth-century secular polyphony. ����������i�̏��߂̐��́A���t�����̒����݂̂������Ă��邱�Ƃ��o���Ă����ׂ��ł���B�e�L�X�g�S�̂̉��t�͑�G�c�ɂ́A���̒�����4�{�ɂȂ�B���Ƃ���Rondeau 21�̂��ׂĂ̂W�s����������ƁA����74���߂́A298���߂Ɋg�傷��B����䂦�ɁA�V�A�W�s�̂R�̃X�^���U�ł��鑽���̃o���[�h��������͒����Ȃ�B�Ȃ��}�V���[�������h�[�ݒ�����̂悤�Ɋg�債���̂��́A�����[�����A�����͏o�Ȃ��B���̑��̍�ȉƂ́A���̓_�ɂ��ẮA�قƂ�ǔނ̃��[�h�ɂ͏]���Ă��炸�A�T���āA14���I�̐����Ȃ̃|���t�H�j�[��grande ballade�����A�����h�[�͂��Z���A��蒚�J�ł͂Ȃ��B THE VIRELAIS http://machaut.exeter.ac.uk/?q=node/1606 The pieces that complete the collection of Machaut's music present the curious and wholly unexpected anomaly of a return to monophonic. Of the 33 virelais that Machaut set to music, no fewer than 25 are monoppnic.Seven are in two parts, for cantus and tenor (Nos. 24, 26 and 28-32), and only one (No. 23) has both a tenor and a contratenor in addition to the cantus. The collected musical works thus end as they began, with a group of pieces that seem to look back to the older traditions of the trouveres. Whether Machaut intended this arrangement as an acknowledgement of his musical ancestry or whether he merely pleasure in its superficial symmetry we cannot say. That the symmetry was superficial becomes apparent, however when we consider the historical positions of the lai and virelai in Machaut's time. �@�}�V���[�̉��y�̃R���N�V�����������������i�́A�����[�����݂��A�T���Ă܂������\�z�O�̗�O�ɂ��A���m�t�H�j�[��i�ւƂ��ǂ蒅���B�}�V���[�����y�ݒ������33��virelais�̂���,25������Ȃ����m�t�H�j�[��i������B7��(Nos. 24, 26 and 28-32)�͂Q���ł���Acantus �� tenor�ł���B����䂦�A�R���N�V�������ꂽ���y��i�͌`���ɂ��܂�ω����Ȃ��A�A��i�O���[�v�ƂƂ��ɁA�g�����F�[���̌Â��`���ɖ߂����悤�Ɍ�����B�}�V���[�͉��y�I�c��̏��F�Ƃ��Ă��������z����Ӑ}�������A���邢�͒P�ɕ\�ʓI�ȑΏƐ����D�̂��A�ɂ��Ă͂Ȃ�Ƃ������Ȃ��B�������A�}�V���[�̎���� lai �� virelai �̗��j�I�ʒu���l����A�Ώ̐����\�ʓI�ł��邱�Ƃ͖��炩�ɂȂ��Ă���B The lai, as we know, had a long tradition behind it, but its history as a musical form ended with Machaut. On the other hand, the virelai did not acquire its fixid form and distinguishing name- of which Machaut disapproved- until after the beginning of the fourteenth century. There may have been no prophetic implication in Machaut's placement of the virelais at the end of his musical works, but the form did have a future as a poly phonic secular song. lai�́A���łɂ킩���Ă���悤�ɁA���̔w��ɂ͒����`�������邪�A���̉��y�`���Ƃ��Ă̗��j�̓}�V���[�ƂƂ��ɏI������B�����Avirelai �́A14���I�ɏ��߂ɂȂ��ď��߂āA���̖��O���Œ肵���`���Ƃ��ĔF�m�����悤�ɂȂ����B�}�V���[�̍�i�Q�̍Ō�Ɉʒu������̂Ƃ��Ă͉���\���I�܈ӂ͂Ȃ����A���̌`���̓|���t�H�j�[�̐����̂Ƃ��Ă̏������������Ă����B Machaut's preference for the designation chanson baladee instead of virelai may have stemmed in part from his consistent use of texts with three stanzas, as in the ballade. He may also have liked the adjective baladee for its implication of the origin and continued function of these songs as accompaniments for dancing. In this connection, it is interesting to note that the Italian ballata, with the same form as the virelai, was a monophonic dance song that developed into an important form of secular polyphony (see Chapter �P�W�j. �@�}�V���[��virela����chanson baladee�̎w�����D���Ƃ́A�o���[�h�Ƃ��Ă̂R�̃X�^���U�����e�L�X�g�̔ނ̈�т����g�p���痈�Ă���̂�������Ȃ��B�ނ́A���̋N�����܈ӂ���`�e���Ƃ��Ă� baladee���D�B�����āA�_���X�̂��߂̔��t�Ƃ��Ă̂��������̂̋@�\���ێ����������Ă����B���������W����A�C�^���A�̃o���[�^�ivirelai�Ɠ����`���ł���j���A�d�v�Ȑ����|���t�H�j�[�ɔ��W���Ă��������m�t�H�j�[�̃_���X�\���O�ł��������Ƃ��L�����Ƃ͋����[���B p430 �@Evidence that the virelai was just emerging as an independent but not entirely fixed form can be found in Machaut's own works, which we may henceforth call virelais in the usual defiance of his wishes. Included�@in the collection are two pieces (Nos. 13 and 14) that do not follow the fixed forms of either the virlai or the ballade. virelai ���Ɨ����Ă͂��邪�A�������S�̂Ƃ��Ă܂��m�������l���ł͂Ȃ��؋��́A�}�V���[���g�̍�i�Ɍ��o�����Ƃ��ł���B���ꂩ��́A����������i���A�ނ̊肢�Ƃ͒�R���āAvierlais�ƌĂԂ�������Ȃ��B�����Q�̍�i (Nos. 13 and 14)�́Avirlai ���邢��ballade�Ƃ����Œ肵���`���ɏ]��Ȃ��B Each of them have three stanzas with a refrain,however, and in their poetic and musical style they resemble the simple monophonic virelais which they appear. All of the other poems in the collections,including the six that Machaut did not set to music, display the form that we now regard as being standard for the virlai. A refrain of several lines begins poem and then returns to conclude each of its three stanzas�B The stanzas themselves subdivide into three sections, of which the first two have the same form and are sung to the same melody. �@�R�̃X�^���U�̂��ꂼ��̓��t���������A���̎��I���邢�͉��y�I�l���ɂ����ẮA�����͂����Ɍ����P���ȃ��m�t�H�j�b�N��virelais �Ɏ��Ă���B�R���N�V�����̒��̂��̑��̎��̂��ׂẮA�}�V���[�����y�����Ȃ������U���܂܂�A��X�������Avirlai�Ƃ��ĕW���ł���Ƃ݂Ȃ��Ă���`���������Ă���B���s���̃��t�������玍���n�܂�A���̂R�̃X�^���U�̂��ꂼ������_�Â��Ė߂��Ă���B�X�^���U�͂��ꎩ�g�A�R�̃Z�N�V�����ɕ�����A�ŏ��̂Q�͓����`���������A���������f�B���̂��Ă���B The third section retums to the form and melody of the refrain. Within this fixed pattern, the structure of Machaut's poems varies to a much greater degree in the virelais than in his ballades and rondeaux. The refrains, and therefore the third sections of the stanzas, range in length from three to eight lines, the longer forms with six or more lines occur in over half of the poem.Each of the first two sections of the stanzas is shorter and usually consists of two or three lines. Further variety of poetic structure results from the characteristic use of lines of contrasting lengths combined with nearly complete freedom in the disposition of rhymes. �@3�Ԗڂ̕����́A���t�����̃����f�B�ƌ`���ɖ߂�B�Œ肵���p�^�[���ł́A�}�V���[�̎��̍\���́Aballades �� rondeaux����virelais�ɂ����āA���ω����傫���B����䂦���t�����ƃX�^���U�̑�R�����́A�����ɂ����āA�R����W�s�ƂȂ�A6�ȏ�̍s����蒷���`���́A���̔����ȏ���߂Ă���B�X�^���U�̍ŏ��̂Q�̃Z�N�V�����̂��ꂼ��͂��Z���A�ʏ�͂Q�`�R�s���琬���Ă���B���̍\���̂���Ȃ�ω��́A�C�̔z�u�ɂ����ĂقƂ�ǎ��R�ɂȂ��Ă���ΏƓI�Ȓ����̍s�̓����I�Ȍ��ʂƂȂ��Ă���B Machaut took full advantage of all these opportunities for creating different poetic forms within the basic structure of the virelai. He evidently liked the form of the example in the Remede de Fortune, for he reproduced its every detail in Virelais 24, 28, and 29. The common scheme of these four pieces is as follows�F �@�}�V���[��virelai�̊�{�\���Ȃ��ł̈قȂ������̌`�������グ�邽�߂̂��ׂĂ̋@����t���ɗ��p�����B�ނ́A�Ō�ɂ́ARemede de Fortune�ɂ������̌`�����D�B�Ȃ��Ȃ�ނ́AVirelais 24, 28, and 29�ɂ����āA���ꂼ��̏ڍׂ��ēx�Y����������ł���B�ȉ������̂S��i�̈�ʓI�X�L�[���ł���B �@Poetry: A7A7B4B7A4A7B4 b7b7a4, b7b7a4, a7a7b4b7a4a7b4, A7A7B4 B7A7A7B4 �@Music: �@�@�@�@�@A�@�@�@�@�@�@�@�@�@b�@�@�@�@�@b�@�@�@�@�@a �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@A All of the other virelais differ to a greater or lesser extent in their rhyme schemes and in the lengths and number of their lines. This structural variety, which must reflect a conscious effort of the poet, makes designition of the virelai as a fixed form seem a paradox. Yet the larger formal pattern remains unchanged, however much the size and shape of its components may differ from one virelai to another. Moreover, the fixed disposition of those components determines the fixed musical form. Thus the overall form of any virelai with three stanzas can be expressed by the reduced formula A bba bba bba A. ���̑���virelais�̂��ׂĂ͑����ꏭ�Ȃ���A���̉C�̃X�L�[���A���̒����A�s�̐��ɂ����ĈقȂ��Ă���B���������\���̕ω��́A���l�̈ӎ��I�ȓw�͂f����ɈႢ�Ȃ����A���̌Œ肵���`���Ƃ��Ă�virelai���t���I�Ȃ��̂Ƃ��Ă���B�������A��蒷���`���p�^�[���͎�t�����Ŏc��A���̍\�����̑傫����`�͂ЂƂ�virelai����ʕ��ւƑ����قȂ��Ă���B����ɁA���������\�����̌Œ肵���z�u�́A�Œ肵�����y�`�������肷��B�䂦�ɁA�R�̃X�^���U������������virelai�̑S�̗̂l���́A��������A bba bba bba A�ɂ���ĕ\�������B Machaut's treatment of the virelai's musical form is not quite as standardized as we might expect. He did not change the fixed pattern of repetitions, of course, but he did follow different procedures in constructing the two musical sections and in relating those sections to each other. �@�}�V���[��virelai�̉��y�`���̎�舵���́A�����������҂��Ă���قǂɂ͕W��������Ă��Ȃ��B�ނ͔����̌Œ�p�^�[����ς��Ȃ��������A�Q�̉��y�Z�N�V���������A�݂��ɊW�������قȂ����菇�ɂ͏]�����B p431 One difference involves the ending of the melody for the first two parts of the stanza. In eleven of the true virelais, this melody (b) is repeated exactly with no change in its final cadence. In the other twenty virelais the�@ b section is provided with open and closed endings, which later composers made an almost invariable feature of the form. ���鑊�Ⴊ�A�X�^���U�̍ŏ��̂Q�̕����̃����f�B�̍Ō�ɂ���B�^��virelais�̂�����11�ɂ����āA���̃����f�B(b)�́A���̍Ō�̃J�f���c�ɂ����āA����ω����邱�ƂȂ����m�ɌJ��Ԃ���Ă���B���̑���21��virelais�ɂ����ẮAb�����́Aopen and closed endings�ł����炳���B��̍�ȉƂ����́A���̌`����ς��Ȃ������B A more unexected procedural difference occurs in Machaut settings of some refrains. As a rule, both musical sections reflect the poetic structure of the text but with no internal repetitions of phrases. In eight of the virelais, however, the refrain is set as repeated melody with open and closed endings. This subdivision makes the form of the first musical section correspond with the two statements of the second section A0Acb0bca0acA0Ac. ���ȊO�Ȏ菇�̑��Ⴊ�A�}�V���[�̂������̃��t�����ŋN�����Ă���B�T���āA�����̂��������́A�e�L�X�g�̎��I�\���f���Ă��āA�t���[�Y�̓����̌J��Ԃ��͔���Ȃ��B������virelais�̂����̂W��i�ɂ����āA���t������open and closed endings�ɂ����āA�J��Ԃ��Đݒ肳��Ă���B���������ו����́A�ŏ��̉��y�����̌`�����Q������2����A0Acb0bca0acA0Ac��2��statements�ƈ�v������B Machaut's use of this prosedure seems to be in dependent of the poetic structure. It is true that seven of the refrains divide into formally equal halves, but others that do the same are set in the normal manner as a nonrepetitive form. Moreover, in Virelai 10 (De bonte with goodness, AMM, No. 64), the five lines of the refrain are divided three and two between the repeated sections. �}�V���[�̂��������菇�̎g�����́A���̍\������͓Ɨ����Ă���悤�Ɍ�����B���t�����̂����̂V���A�`����A�����������ɕ������邱�Ƃ͐^���ł��邪�A�����ݒ�ł��邻�̑��́A�����`���ł͂Ȃ��ʏ�̌`���ƂȂ��Ă���B����ɁAVirelai 10(De bonte with goodness, AMM, No. 64)�ɂ����ẮA��P�����̌J��Ԃ��ŁA���t�����̂T�̍s��3�s�ƂQ�s�ɂ킯���Ă���B De bonte, de valour, De biaute, de doucour Ma dame est paree; De maniere, d'atour, De scens, de grace est couronnee. This kind of repetition in the first section of the virelai does not occur in Machaut polyphonic settings or in the works of later composers. Indeed, it usually goes unmentioned in descriptions of the virelai. It is common in the Spanish Cantigas, however, and its presence in the works of Machaut is important as another indication that the French form was still in the process of becoming fixed. virelai�̑�P�����̂��������J��Ԃ��̗ނ��́A�}�V���[�̃|���t�H�j�[�ݒ�₻�̌�̍�ȉƂ����i�̍�i�j�ɂ͌���Ȃ��B�������A����virelai�ɂ��Ă͂��܂�L�q���Ȃ���Ȃ��B�X�y�C����̃J���e�B�K�ɂ����Ă͈�ʓI�ł͂���̂����A�}�V���[�̍�i�ɂ����鑶�݂́A�t�����X��`��������ɌŒ肳�ꂽ�ʂ̒���Ƃ��ďd�v�ł���B �@Poetic and musical forms and a predominance of monophonic song are not the only aspects of Machaut's virelais that set them apart from his ballades and rondeaux. One contrast, perhaps the most obvious, is the difference in melodic style. Many virelais are like No. 10 in being al most completely syllabic. Others introduce a few vocal ornaments of two or three notes to a syllable without losing their simple, almost folklike quality. Longer melismas occur once or twice in a small number of pieces, but they rarely extend beyond two or three measures. Even the polyphonic virelais do not stray far from this simple melodic style. Virelai 28 is characteristic in using ornaments of more than three notes to a syllable. Only Virelai 31 points toward future developments in having longer melismas that correspond with its unusually extended musical rhyme. Nowhere in the virelais do we find the spun-out phrases, the frequent and lengthy melismas that are typical of the rondeaux and later ballades. �@���Ɖ��y�̌`���A���m�t�H�j�[�\���O�̗D�ʐ��́A�ނ�ballades �� rondeaux�Ƃ͗���Đݒ肳�ꂽ�}�V���[��virelais �̊ϓ_�����ł͂Ȃ��B�ЂƂ̑ΏƂ́A�����f�B�l���̈Ⴂ�ł���B������virelais�́ANo. 10�̂悤�ɁA�قڊ��S�ɃV���r�b�N�ł���B���̑��̂��̂��A���̒P�������������ƂȂ��A�ЂƂ̃V���u���ɂ��������Q�A�R�̉����ł���A�قƂ�ǖ��w�I�ŁA���y�I�����͂قƂ�ǂȂ��B��蒷�������X�}�͍�i�̏����ł�1�x��2�x�͋N���邪�A�������A�����͂قƂ�ǂQ�A�R���߂��邱�Ƃ͋H�ł���B�|���t�H�j�[�I��virelais�ł����A���������P���ȃ����f�B�l�����痣��邱�Ƃ͂Ȃ��BVirelai28�́A�P�̃V���u���ɂR�����ȏオ�������ɂ����ē����I�ł���BVirelai 31�݂̂��A�ʏ�ł͂Ȃ��g�����ꂽ���y�I�C���ɑ������钷�������X�}�������A�����ւ̔��W�Ɍ������Ă���Bvirelais�̂ǂ��ɂ��A�X�s���A�E�g�����t���[�Y�����o�����A�p�ɂŒ��������X�}�́A�����h�[���̃o���[�h�̓T�^�ł���B p432 �@Taken as a whole, Machaut's secular songs bring his collected musical works to a fitting close. Not only do they include some of his attractive music, but they also represent his most original contribution to the development of musical forms and styles. Starting with the monophonic songs of the trouveres, Machaut himself created the accompanied solo song. In so doing, he developed the compositional techniques and the arrangement of vocal and instrumental parts remained in use for more than a century. Beyond their revelation of creative process, Machaut's songs illustrate the transformation of simple music for dancing into highly elaborated art forms. �@�S�̂Ƃ��Č��āA�}�V���[�̐�����i�́A�ނ̏W�܂������y��i���I������������ƂȂ��Ă���B����炪�ނ̖��͓I�ȉ��y���܂�ł���݂̂Ȃ炸�A�����͉��y�̔��W�ւ̔ނ̂����Ƃ��I���W�i���ȍv���������Ă���B�g�����F�[�������̃��m�t�H�j�[�I�ȉ̂���n�܂�A�}�V���[�͂���ɔ������\���\���O��n�������B�������Ĕނ́A���̌�100�N�ȏ�ɂ킽���Ďg�p���ꂽ��ȋZ�p�Ɛ��y���y�����̃A�����W�W�������B���������n���ߒ������z���āA�}�V���[�̍�i�́A�_���X�̂��߂̒P���̉��y���������I�Ȍ|�p�I�Ȍ`���ւƕϗe�������̂ł���B It is especially significant to note that the coexistence of all stages of this transformation rules out undeviating progress from the simplest to the most complex secular songs. Machaut apparently moved with ease from the dense four-part polyphony of the double ballade (No. 34) to the dancelike tune of the monophonic Ballade 37. Moreover, we cannot assume that the virelais belong to an earlier period than the ballades and rondeaux or than the motets, for that matter. Indeed, it is an important measure of Machaut's greatness that he could range at will between the extremes of intellectual constructivism and folklike simplicity. No other medieval composer left proof of such versatility. No other wrote with equal success in all the forms and styles of his time. Not until the beginning of the Renaissance do we find composers of comparable universality. Even then, few could match and fewer still surpass Machaut's towering achievements. ���������ϗe�̂�����i�K�̋����́A�����Ƃ��P����������Ƃ����G�ȉ̂ւƂ����{�����O��Ȃ��ߒ������O����Ƃ������Ƃ����ɏd�v�ł���B�}�V���[�͖��炩�ɁA�e�ՂɁA��d�o���[�h(No. 34)�̂S���|���t�H�j�[���烂�m�t�H�j�b�N��Ballade 37�̃_���X���Ɏ���܂ł��蒆�Ɏ��߂Ă����B����ɉ�X�́Avirelais ���o���[�h�A�����h�[�A���e�b�g�������������ɑ�����Ƃ͉���ł��Ȃ��B�������A�ɒ[�ɒm�I�ȍ\����`�Ɩ��w�̂悤�ȒP�����̊Ԃ��ӂ̂܂܂ɓ������Ƃ���ɁA�}�V���[�̈̑傳�̏d�v�ȑ��ʂ������B���̑��̂ǂ�Ȓ����̍�ȉƂ����������Z�ʖ��V�ł͂Ȃ������B�ނ̎���̂�����l���A�`���ɂ����ď\���ɐ������ď������l�͂��Ȃ������B���l�b�T���X�����n�܂��ď��߂āA�������́A�ނɔ䌨�����郆�j�o�[�T���ȍ�ȉƂ����o���i�G�f���t�@�C��o���V�����Ȃ��j�B����ł����A�}�V���[�𗽂��ƐтƂ܂łɂ͎���Ȃ��̂ł����i�G�l�I�ɂ͂��̌����ɂ͂��^������j�B |