| Chromatic beauty in the late medieval chanson T.Brothers |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

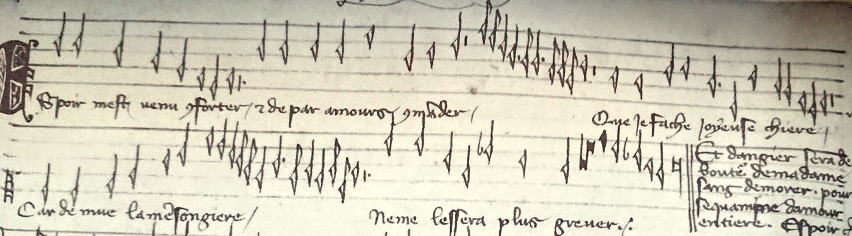

| p185 DuFay;mid-century developments デュファイの臨時記号における関心は、次の世代の有力な作曲には引き継がれなかったということは言えよう。これはおそらく、ソースの欠如による幻想にすぎない。それは明確に、1440年代、1450年代の問題だった。 いずれにせよ、デュファイの次の世代の有力なシャンソン作曲家オケゲムとビュノワは、臨時記号にはあまり関心を持っていなかった。彼らはおもに、全音階的ピッチの世界で作曲をしている。musica fictaの記号はなく、b♭さえ稀である。デュファイの後の歌(たとえばVostre bruit, Par le regard, Franc cuer gentile)は、全音階的傾向に従い、これは、若い世代の作曲家たちからの影響を示唆している。デュファイが影響を受けた別の分野でも、それははっきりしている。 にもかかわらず、デュファイはさまざまな臨時記号をまったく捨てることはなかった。彼の生涯の非常に後期でのもっとも有名なその使用は、トロープス化されたAve regina celorumm(copied 1464-5楽譜),においてなされている。1  Dufay: Ave regina coelorum 4vv p186 例4.1のトロープスは上2つの声部が”miserere,"という言葉とともに、半音階的に設定されている。この半音階技法は、デュファイが、シャンソンにおいて、40年前に使ったものである。この点で、叙情的なトップ声部が支配的であり、モテットはシャンソンとその技法を共有する。(On the Theory and Practice of Chromaticism in Renaissance Music5 Zhuqing Hu p125参照) 表現力豊かなフラットを使用するという決断は、パラフレーズされたプレインチャントに触発された可能性もある。なぜなら、デュファイのものとして知られたこのアンティフォンの版は、互いにb♭とb p187 チャントにおけるb♭とb ポリフォニ-テクスチャーに関しても、それは様式的な統合を表す。なぜならそれは、古い要素(polytextuality,true tenor foundation)と新しいそれ(声部のペーシングと統合)を混ぜ合わすからである。それはあたかも、デュファイが彼の生涯全体の作品を聖母マリアに差し出したように見える。 半音階は、中心的な表現手段を提供している。この時代遅れの臨時記号を強調して、デュファイは、統一されたピッチ領域を好むトレンドからは、若干はずれている。しかし、彼のキャリアの初期の間では、彼は彼の時代と非常に歩調を合わせていた。 Helas,ma dame   第3章で我々は、"ars subtilior essay”に類似したカテゴリーであるmusica ficta essay"のアイデアを検討した。デュファイはこれら両方の伝統を、1420年代に遂行している。Resvellies vousがデュファイのars subtilior essayであれば、Helas, ma dame(例4.2)は、彼の同時代でのmusica ficta essayに近いだろう。2 Oxford 213は、31breveのロンドールフランのスパンにおいて、21の臨時記号を示している。この作品は、デュファイの半音階的慣行の極端さを示しているだけではない。それはまた、それが和声の進化におけるreflectionを提供する機会にとっても価値がある。 すでに論じたように、我々は、2つの側の和声的構文を考えることになろう。ひとつは、構文の基本的な構成物が認められ、パラダイムの概念を推進していくように実践することである。もうひとつは、その構文が、フレキシビリティの多様なポイントを生じることである。Helas, ma dameは、マショーを思い起こさせるほどの大胆な和声的構文の実験を代表している。Oxford 213の初期のファクシミリにあるmusica ficta essayは、Helas, ma dameへの先行詞を提供するが、その先はない。おそらくはそこには歴史学的点があるだけである。 p188 マショーは、50年前に、この種の書法を理解していた。50年後、ティンクトーリスはそれをあざ笑った。3 半音階的な実験ではあるが、和声の論理は伝統的で、この歌が調性的に振舞うとしたBesselerとは対照的である。4 コントラテノールは、当時、bass lineのように動いていたが、C.Dahlhausらによって主張されたように、この声部は自己完結的なcantus-tenorペアに付加されたものである。コントラテノールは依存的なのである。伝統的な和声的構文が作用し、調性的構文はまだはるか未来となる。 p190 この歌のいくつかの点では、E Besselerは、音楽を”Terzfreiheitを伴う調性”として解析したが、これははっきり言って間違いである。なぜならそれは、14世紀の和声的パラダイムの観点よりも、根音進行の想像上の機能を優先しているからである。変化の度合いは、Besselerが聞こうとした和声的機能と矛盾するのであり、根音進行への表層的な類似はミスリードとなる。 このレパートリーにおける和声的機能と一般的慣行である調性におけるそれとの間の類似性は音に依存するのではなく、その音の傾向が操作されれば、その操作は類似性に対抗して作用するのである。 Helas, ma dameは、今でも、和声的緊張のマーカーとしての三度についての、1420年代半ばのデュファイの成熟した歌において、引き続き重要性を示している。15世紀のかなりあとで、ティンクトーリスは、ソノリティを飾るという意味において、三度を推奨している。その思考法は、その音程の完全に異なった評価を示している。5 Dahlhaushasは、中世後期のポリフォニーにおける和声を取り巻く言説の多くの側面を効果的に批評した。しかし、 Helas, ma dameについての彼の分析は、カデンツ公式や三度の役割についての誤った仮定にもとづいた根本的なエラーに基づいている。 Helas, ma dameにおいて、フリギアクラウズラである最後と最後前のソノリティ(mm.9-10,19-20,26-27)は、互いに直接に関連している。シャンソンの第2,4,6行において、それらは半カデンツではなく、第3,5行のG上のもの[mm.14-15,22-31]や第1,7行のC上のそれら[mm.4-5,30-3l]と同じようになっているエンディングを形成している。 C,G,D上のクラウズラは、中心的焦点とは無関係であり、中間セクションのG-modeと最初と最後のセクションのC-modeと関連している。そうした関連には、矛盾はない。6(Studies on the Origin of Harmonic Tonality p89) 今日ほぼ満場一致で見られている器楽演奏としての提案は、Besslerはそれを強調しているが、いずれにせよ、議論とは無関係であろう。 p191 より重要な問題は、Dahlhausがすべてのカデンツを平等に扱っていることから生じている。 それはさておき、mi-clausulas(≒フリギアクラウズラ)が、階層的意味合いで、ut-clausulasとまったく同等であるか、ということが問題なのである。 メインのカデンツは、第5onC),15(onG),and31(onC)小節でのもので、これらは、完全音程となっている。第10、 これらは、DuFayやBinchoisが1420年代において使った言語(23)、すなわちアルス・ノバの和声言語となっている。そこには”甘い”三度はなく、和声的な緊張が存在していた。 第10,22、27小節でのカデンツが、カデンツとしての階層においては、二次的ランクとなっている原因が三度にあることは明確であるので、我々は、同じカデンツでの”上げられた七度”のC♯(第10、27小節)の代わりに”下げられた二度”のE♭の使用(第22小節)が同様に、このランクに貢献していると仮定することだろう。 penultimate sonority での下げられた二度と、arrival workの点でのimperfect thirdでの下げられた二度は、オープンカデンツを定義する。1420年代のデュファイの歌へのアルスノヴァの和声慣行からの継続性のより良いデモンストレーションはない。 カデンツの前のappoggiatura音はまた、第5,15、31小節での結節点にもなる。そして、第15小節での中間カデンツは、第31小節の一時的中間に非常に近い状態になっている。さらに、フレーズレイアウト(例4.3)において、デュファイは和声と時間の付加的対称性を実現させている。 例4.3 4+1measure stasis(m.5) 4+1measure tension(m.10) 4+1measure StasiS(m.15) 4+1measure tension(m.20) 2+lmeasure stasis(m.22) 3+1meaSure tenSion(m.27) 3+1measure stasis(m.31) p192 この分析は、歌詞の組成による。和声的には、stasisとtensionのシステマティックな交替がある。時間的には、フレーズの長さは、最初の4つのフレーズが同一であり、ルフランの終わりに向かって変化していく。 おそらくそこには、対称性の付加的タッチがある。C上の2つの主カデンツは、導音としてb この歌での近接したinflectionの微妙な使用を考えると、f♯が第14小節で使われないことはあり得る。なぜなら、デュファイは、中間でのGへの到達が、始めと終わりでのCへの到達よりも弱めであること願っているからである。9 Having sorted out the main outline of the plan,内部フレーズの堅実な半音階を評価してみよう。最初のフレーズ、第1-5小節では、臨時記号を欠いている。そして、第6-10小節では、f♯、b♭、e♭がある。主眼は、音楽的に安定したパッセージから不安定なそれへの動きとなる。 フレーズ1は、C上で終わり、フレーズ2の最後までに、第10小節は、間違いなく、Gに向かおうとしているが、かなりの和声的不安定性が続く。 フレーズ2では、f♯とb♭の双方が、CからGへと向かう感覚に変化させている。f♯の明らかで、b♭もまたそうであり、我々は、「下げられた三度」の技法を認める。それは、デュファイや彼の同時代人、先駆者の多くの歌において、共通の工夫である。カデンツ前の下げられた三度は、f♯の補完において、CからGに向かうことを確立させる。 例4.4は、フレーズ2のピッチコレクションを含み、単一オクターブにreduceされたものである。これは、グイドのヘクサコード、あるいはどのようなヘクサコードともまったく無関係である。  p193 こうした方向性に加えて、こうしたピッチは、間接的な増、減音程の隠れた配列を生じさせることになる。cantusは、一連の厳格な下降音列に晒され、叙情的な性質ではなく、これらの対斜や和声的シフトに重点が置かれている。 臨時記号は、cantusが第7-9小節a-b♭-aとなって、動機的に使わていれる。(訳注;後のバロック時代のナポリの六に相当するのではないか)。そして、移調されて、第16-18小節d-e♭-dとなる。 動機はメロディ的に表現されるが、おそらく、しかし重要な点は、増、減音程であるように思われる。言い換えれば、cantusにおける表現豊かな半音進行は、この和声内容なしではほとんど効果的ではない、ということになるだろう。 不安定なパッセージは、第15,31小節での完全協和音、そして、和声的明瞭さの最前線を産生している第10,20,27小節での長三度で、交互にはっきりするようになる。 第16-18小節において、b これらの道標と並んで曖昧な動きがある。たとえば、第11小節においては、コントラテノールがCとなっていることに注目されたい。この解決を、discant treatisesで認められているいくつかの対位法的解決の1つとして、同等の可能性の中の1つの選択肢として単純にランク付けすることはできない。 内容において、解決は不規則である。なぜなら、Gへの解決は、第10小節にて暗示されているから。そして構造的には、Cはフレーズ1において強く確立されているから。 コントラテノールは、第27小節において、同様の働きをしている。そこでは、b 悲しいことに、詩的なルフランだけが現存している。もっと歌詞がなければ。ロンドーとして演奏されたら、この作品は、デュファイが心の中でウェイトを置いたものとなったことだろう。ロンドー形式の反復で演奏されたら(おそらく、現存しない詩的なセクションの説明を提供するために今日使用されている楽器でもって)、デザインのディナミクが明らかになったことだろう。 p194 Martin le Francの有名な、デュファイとJ.Cesarisとの関連に奨励されて、Besselerは、CesarisのBonte bialteが、デュファイの半音階的慣行に影響を及ぼした、と提案した。10 様式的には、Helas, ma dameに先立って、作者不詳のArriere tostがあった。そこでは、同じような非装飾的なメロディの流れがあり、それは(D♭を含む)♭や(g♯を含む)♯を通した多くのeasy turnsがmarkeされた。 デュファイとの比較では、彼のssuperior sense of concentrated and fbrmally controlled expression明らかになっている。.デュファイのモデルとしてのより魅力的な可能性のある作品は、Confort d'amoursである。この曲は、厳格なcantusを持ち、豊富なテクスチャーのもとで、増、減音程をうまく活用している。11 デュファイが、ars subtilior essayとmusica ficta essayの双方を書いたことは、重要である。バンショワは明らかにそうではなかった。(略) p195 Terzfreiheit Terzfreiheitとは、単一メロディーにおける長三度と短三度の交替に対するBesselerno用語である。これは、2つの異なった使用法で区別するのが使いやすい。 カデンツ前の下げられた三度は、より純粋なメロディ慣行に拡張された最初の段階を示している。カデンツ前の慣行は、Oxford 213 のより古いファクシミリに生じている。16. デュファイの歌は後に、tempus perfEctumに動くようになるが、より純粋にメロディ的なTerzfreiheitは、叙情的なメロディに、独特の痕跡を残している。その結果として、デュファイは、メロディとしてのTerzfreiheitをNuper rosarumのようなモテットに移している。そして、彼の人生の最後のAve regina celorumにも。 その技法は、非常に重要なもののひとつであり、そのために、我々のinflectionの調査は適切に終了する。デュファイの慣行の前には多くの先行者がいるが、彼は、どのフォロワーも鼓舞しなかった。彼は、伝統の終わりに位置していたのである。(訳注;あたかも2世紀後のバッハのように)。この作曲家は、音楽ルネッサンスの道を切り開くものとして彼に割り当てられることが多い、おなじみの歴史的役割を簡単に果たすことはできないのである。 Helas, ma dameのような多くの半音階は、カデンツ前の下げられた三度の単純さをあいまいにしてしまう。より典型的には、そのジェスチャーは分離されている。Quel fronte signorille楽譜の最終カデンツでそれは見られる(例4.5)。17(Ox213 f73)  この歌では、GよりもCがより強く強調されている(訳注;近代和声学的には、ハ長調の曲がト長調で終止している状態)。最終的なカデンツがなければ、間違いなくGがメインピッチとして認識されたことだろう。cがメインピッチであるが、作品は意外な方向(Gで)で終止するのである。低くなった三度は、その観点から解釈される。すなわち、b デュファイがQuel fronte signorilleをCraindre vous vueil 楽譜(No.7;ト長調編集)を作曲する際に拡張するとき、彼はロンドーをcの結末に導く最後のフレーズを追加した。19  19Pirrottaは、Quel fronte signorilleの最後のカデンツは”混乱かつ不満足”であり、第4小節に戻って終止すべき、と論じている。・・・Jacques VideのEspor m'est venu conforter (Oxford213 f.49v)は、同様の考えで演奏される。作品はaで終止し、最後のカデンツはb♭が先行しているが、それはフリギア旋法の初期例ではない(フリギア旋法は15世紀半ばで初めて好まれるようになった)。むしろ終止はメインピッチであり、ロンドーの中間をマークし、最初のカデンツ(第2小節)をマークするdからかけ離れている。  p196 この拡大は、終止音を基本にした旋法的分析の限界を示している。カデンツ前の下げられた三度は、旋法的には解釈され得ず、カデンツ上のそのインパクトによる技法を読まなければならない。その関連したゼスチャーは、はるかに稀な、カデンツ前の下げられた七度である。20 20  下げられた三度がある声部に記号づけられ、上げられた七度が、導音として機能して別の声部に記号づけられる時、あるいは両者が互いに同じ声部で記号づけられる時には、増、減音程が暗示され、カデンツ前の緊張を生じさせる。 p197 たとえば、C'est bien raison(Ex.4.6)においては、cantusにおいて、a  半音階の混合は、声部が反行する動きにおける感覚を緊張させる。それはあたかも、臨時記号が、求心力を産生しているようなもので、暗示された増音程が、完全音程の響きに到達する前に、お互いから離れて、声部をはじく。 増音程は求心的に働き、減音程は遠心的に働く。たとえそれらが単に暗示的なものであっても、こうしたカデンツ前の増、減音程は、少なくともアノニマス2にまで遡った後期中世理論(不協和音は協和音を甘くする)において発達した一般原理の特殊な提示のように聞こえるかもしれない。21 テノールに1つ”余分な”♭記号を持つconflicting signaturesの典型的フォーマットは、カデンツ前の下げられた三度のポリフォニーバージョンを産生する。我々は第3章で、mi-カデンツを産生する下げられた二度としてテノールの余分な♭記号がどのように機能するかを観察した。 それはまた、(Quel fronte signorilleでの単一声部で起こるような))tenorとcantusの間の対斜によって重きをなした下げられた三度(Gへのカデンツにおけるb♭、Cへのカデンツにおけるe♭)としても機能する。 たとえば、Bell veullies moy retenirにおいては、テノールのb♭とE♭の調号は、D上のmi-カデンツとともに、GやC上の下げられた三度のカデンツの原因となる。22 p198 cantusには調号がなく、その結果、cantusのb カデンツの機能はうまく分配され、対斜は、さまざまな傾向の音を活性化させる(Ex.4.7)。  デュファイは、さまざまなカデンツを使っていることがわかる。ここで我々は、conflicting signatureフォーマットが、いかにして彼にこの方向に向かわせたかを理解する。我々は、記された証拠(臨時記号の欠如も含む)が完全であるだけでなく構造的でもあると見なされるかもしれないという考えに出くわした。 対斜の緊張感が作品を推進する この一般原則は、おそらく、カデンツ前の下げられた三度に対する説明であり、conflicting signaturesに対するデュファイの関心を部分的には説明しているかもしれない。我々は、スキルの1つの尺度として、作曲家が対斜を有するピッチのそれぞれの機能を強調する能力を、取るかもしれない。一方では、同時にそれらを切り離して。23 編集上のinflectionを供与して、Besselerは、当時の演奏慣行を示して、対斜をしばしば排除した。Ne je ne dorsの第2部で、数少ないデュファイの注意深い選ばれた♭は、たとえば、彼に、12小節分のスペースにおける27の暗示された♭をイメージさせる原因となる。 Besselerは、この歌において、第21-2小節のcantusでの減四度の跳躍について、そして、第15小節のcantusとtenorの間のカデンツ前の減五度について悩んだ。 Tinctorisは、音楽例をもって、この状況を記した。第3,5行のG上のものと同じようになっている。そうすることで、たとえ彼がおそらくそれを避けたいと思っても、対斜の合法性を非常にあきらかにした。25 25 The passage is quOted and discussed by Urquhart,"Cross-RelationsbyFranco-Flemish Composers after Josquin,"p29-31 http://machikun.la.coocan.jp/manu11.htm (対斜などを)浄化するのが、Besselerの編集態度である。彼は、デュファイに、対位法の(そして究極的には調性において)後期の洗練性を予見させる存在にしようとした。彼は、ルネッサンス期のデュファイを構築している。そして、彼をそうすることに助け船を出す演奏慣行の伝統をイメージした。 デュファイやその他の作曲家ととともに、記譜されないinflectionの問題は、音楽的分析だけでなく、その歴史学的にも混合している。Besselerが示した音楽学的伝統のインパクトは、過小評価されるべきではない。 DuFayは、この早い時期にはまだ自身を簡単に定義することができなかった音楽的なルネサンスのビジョンに、ぎこちなく押し込まれている。おそらく、デュファイの音楽に旋法的分析を課そうをする努力は、その努力をピッチ関係の完全な構文制御の検索と考えれば、同じように解釈されることだろう。 それは現代の歴史学についての明らかなコメントである。デュファイを調性的な作曲家として捉えようとする衝動は、ある意味、彼を旋法的な作曲家として捉える衝動である。 どちらの考えも、本質的に、彼の音楽に合理的な制御の広範囲にわたるシステムを課すことを目指しており、この制御を音楽的ルネサンスの概念に関連付けるのは簡単である。 第3章では、我々は、計量記譜法への好みの変化(Besselerによる)と、シャープとフラットの好みの、一貫性は低いものの注目に値する変化との間に何らかの相関関係があることを観察した。 DuFayの場合、特に、よりリラックスしたメロディックなイディオムへの動きがあることを、私は提案した。そしてこの新鮮な傾向は、ことにcantusにおける彼の♭への関心と♯の忌避を説明している。 デュファイが♭を使用したのは、、minor prolation with perfect tempusの表現を彼が探究した以上だけではない。彼はまた、彼が受け入れたものを超えて、技法的な適用の幅を広げた。 p200 すでに述べた通り、Oxford 213 の初期層には、デュファイが好んで使ったカデンツ前の低められた三度に対する多数の先例がある。その他の作曲家らによる数少ない曲は、より純粋なメロディ的なTerzfreiheitの指向におけるこうした慣行の彼の拡大を予見している。にもかかわらず。デュファイのこの技法の使用と関連した透明さとシステマティックな一貫性は、その他のシャンソン作曲家の作品には、見られない。 カデンツ前の下げられた三度は、major prolation with imperfect tempusであるデュファイのかなりの歌(たとえば、J'atendray, Je ne suy plus, L'alta belleza tua)に生じている。そのふるまいはminor prolation with perfect tempusの歌に現れ続けている。(たとえば、Se la face ay pale, Quel fronte signorille). しかし、Terzfreiheitのより拡大したメロディ的使用は、perfect tempusにのみ現れる。minor prolation with imperfect tempusの欠如は、それが、新たな計量記譜法的な好みや、特にcantusにおける数少ない♯に対して生じさせた同じ抒情的インパルスのパートであることを示している。 p202 3つの方向から、我々は、より古いカデンツ前の慣行での拡大として、デュファイのよりメロディ的な慣行を解釈することだろう。 まず第1に、下げられた三度は、フレーズの前、前方にて動く。たとえば、メロディデザインの教科書的な例としてのOr pleust a Dieuの最初のフレーズを考えてみたい。(Ex.4.8)デザインはinflectionを強調し、純粋なカデンツ的機能はもはやそこにはない。1430年代までに、デュファイは、比類のないメロディの巨匠となった。そして、Terzfreiheitは、彼の技巧の一部となった。  Ma belle dame, je vous pri(Ex.4.9)では、下げられた三度は、最後のメリスマの始まりにおけるcantusで生じている。そこは、カデンツ前のテノールのA♭の前である。  41秒~ これは、この技法がどのように歴史的に進化したかを示すことだろう。作曲家らは、カデンツ前のふるまいを、フレーズの初期に下げられた三度を置くことで、拡大させた。それは、より大きな表現のポテンシャルの技法を生じさせた。27 このイヴェントは、歌の終止時でも生じている。それは、デュファイの成熟した実践が、カデンツ前の実践の拡大として解釈されたであろう、second senseである。ちょうど、カデンツ前の下げられた三度がフレーズの終わりをマークしたように、デュファイは、しばしば、作品の終わりに対して、よりメロディ的なウェイトが置かれたinflectionを、使用したのである。 p202 こうしたデザインは、以前にも見られた。MS Oでのトロヴェールの歌において、スタンザの終わりに向かって、臨時記号のいくつかの使用がある。そして、マショーは時折、ロンドーやバラードにおいて、臨時記号の使い方の技法を示している。偶然にも、他の作曲家たちも、同様のデザインを示している。 第3に、我々はデュファイを、下げられた三度が追加的な♭をもたらすケースでは、古い慣行の拡大として、解釈する。これは、Navre je sui,Estrinnez moy, Ne je ne dorsにてみられる。そして例4.1のトロープス化されたAve regina celorumにおいては、a♭をもたらすe♭がある。 こうした傾向は、デュファイが彼の♭の効果を最大化するための管理していたことを示している。彼は、技巧的に、局所的ニュアンスと大規模なデザインの双方を管理していたのである。Hela, ma dameのはなはだしい半音階の音域においてさえ、全体的な内容は、絶対的な安定を誇っている。 デュファイの半音階が、宮廷愛のエトスに向けられていたことは、疑いないことだろう。驚くべきは、そのエトスの神格化であり、それは、シャンソンと関連した半音階美を、Nuper rsarumやトロープス化したAve regina celorumのような聖母マリアモテットに移すことで成し遂げられた。そこでは、叙情的な♭は、巨大なパワーの様式的融合の中心となっていた。29 29 ここで、モテットにおいてではなくシャンソンにおいて臨時記号を特定の方法で使用するという一般的な関連性は、モテットがシャンソンの特徴を帯び始めると、15世紀初頭に変化することに注意する必要がある。デュファイのTerzfreiheitは、C,G作品で生じている。F作品は少ない。D作品には生じない。 Mid-century developments 1470年代半ば、年老いたデュファイが自身の死を予見し、自身の死の時に歌われるべく、トロープス化されたAve Regina Coelorumを書いていた頃、J.ティンクトーリスは、旋法についての論文、Liber de natura et proprietate tonorum(1476)を書いていた。30 p203 ここには、以上のイヴェントと概ね一致はしているが、新しい事項もある。前に我々は、Johannes de Gocheio(c.1300) が、旋法はポリフォニー作品や世俗のモノフォニーとは無関係であった旨を考えた。さらに、1375年の無名のパリ人の、旋法的なポリフォニーの分析について、ある程度分析した。 その1世紀後、このトピックについてのティンクトーリスのプレゼンテーションは、目的のより重大性を示し、そしてティンクトーリスが、記譜された臨時記号の著しい減少をフォローしたことを、単に偶然とは言えなくなった。 ティンクトーリスは、彼の旋法についての論文を、オケゲムやビュノワに献呈した。つい最近亡くなったデュファイよりも、彼らの方が、こうした傾向の例になっていたから。31 記譜された臨時記号の減少は、旋法的現象としての解釈の傾向に基づいている。あるいは少し異なった見方では、それは、旋法理論を可能にする現象と言える。さらに、こうした実践の変化は、デュファイの半音階的inflection音楽を、より旋法的にしないことにもなる。 旋法についてのティンクトーリスの関心は、デュファイがBVMの恩寵を得るためにそれらをAve regina coelorumの半音階実践においては中途半端であり、デュファイがその生の終わりに好んだ散漫な♭についても、中途半端である。 ティンクトーリスは、15世紀後半の音楽思想の証人である。Liber de natura et proprietate tonorumでは、旋法”種”についての彼の概念の詳細を丹念につづっている。それは伝統的な見方であり、理論が過去に適用されたプレインチャントに対してだけでなく、ポリフォニーにも適用されるという明確な主張において、斬新なのである。 これらの旋法種の概念を、ティンクトーリスは、Marchetto of Paduaから直接得ていた。32 p204 だがMarchettoは、旋法理論がポリフォニー作品と関係しているかどうかは特に述べてはいない。ティンクトーリスがこうした発想にコミットしているということは、おそらくは、15世紀の全音階的傾向を反映しているとみてよいだろう。 ティンクトーリスは、文字通り、音階種とその旋法決定を同一視する手順を考えている。こうした理由から、彼のアプローチは、デュファイの散漫な臨時記号については、中途半端なのである。たとえばそれを、Helas ma dameに適用するには、無理がある。 デュファイがメリハリのあるメロディを好んだのは事実であり、こうしたメリハリはしばしば、強い四度、五度、オクターブを使ったメロディ輪郭を生じる。こうした傾向は、必ずしも旋法理論とは関係する必要がないメロディを作成するガイドとして受け取られることだろう。 デュファイにおいては、さまざまな和声や旋律の手段によって、メインピッチの定義が過剰に決定されることがよくある。ほぼ不可避的に、これらの意味合いには、メインピッチ上の五度や八度の概念が含まれる。さらに、メインピッチのこの安定した定義が使われると、その他の点における表現のマーカーが、メロディの性質を予見しがたくなる。 デュファイの散漫な臨時記号は、旋法の複雑さを示すものではなく、むしろせいぜい、空虚な旋法であり、あるいは、グロケオの思想を入れるのであれば、ポリフォニーや世俗ソングへの旋法の無関係さ、ということになる。 すでに見たように、半音階は、旋法理論を通して定量化される全音階ピッチ領域から離れてこそ、強い表現力を得るのである。表現力豊かな工夫が、旋法的コントロールに従属するとは、言えない。33 すでに言われているように、ティンクトーリスが彼の旋法の論文で名付けた唯一のポリフォニーソングが、デュファイによって作曲されたものであったことを発見するのは、まったくもって、皮肉なことである。さらに、そのソングは、そのオリジナルなキャストにおいては、旋法的ではないだろう。 ティンクトーリスは、Le Serviteurのcantusを、最初の”不規則的な”旋法としてラベル化している。 Le serviteur hault guerdonné 楽譜へのリンク ”不規則化”とは、、彼にとっては、旋法がその通常の位置から移調されたこを意味している。この場合は、作品はprotus旋法で、全音分下に移調(”C-Dorian")されている。そのソングは、おそらくデュファイのものである。34 Besselerはその帰属を疑っており、彼は、作曲者は、デュファイよりももっと若い世代に違いないと考えた。彼は、MS Oporto 714 で編纂をしたが、この写本では、3声すべてが、B♭とE♭の調号で統一されていた。 しかし、MS Wolfenbuttel 287では、この作品は、B♭のみの調号で伝わっている。E♭は、第5(テノール),24(コントラテノール)、25(テノール),26(cantus)小節、のみでE♭が使われている。言い換えれば、この版は、Terzfreiheitの特徴を持っている。35 35 MS MC 871 は、Wolfenbuttel287と同様であるが、Isabel Popeと金沢正剛氏の版では、テノールとコントラテノールにのみ2つの♭がある。この版のsuperiusは、第26小節においてさえも、E♭の調号は持っていない。MS Dijon 517では、コントラテノールのみにE♭調号が現れる。Wolfenbuttel287と同様、MS Dijon 517は、第26小節のsuperiusでは、E♭となっている。E♭は、第5(テノール),24(コントラテノール)、25(テノール),26(cantus)小節でも現れる。 第25-6小節の模倣形でのe♭は、特徴的な効果を持ち、それ以前でのe 15世紀後半のスクライブがより”困難な”半音階解釈で悩ますことは考えにくい。なぜなら、彼らは、Terzfreiheitの経験がほとんどなかったから。 lectio difficilior lectio potior (より難しい読みがより可能性がある)とさまざまな様式の指紋との組み合わせから、デュファイへの帰属が指示されるのだが、我々は、この非常に非旋法的な解釈の優先度を支持する。 ソングの引用において、ティンクトーリスは、よりC-Dorian"的であり、あまり興味深くはない、統一された解釈について考えねばならなかった。1476年までの時代と歩調を合わせてはいるが。 p206 ティンクトーリスは、彼の旋法的論文を、”もっとも有名かつ祝福すべき教師であるJ.オケゲムに”捧げた。36 これはおそらく、name-dropping(ネームドロッピング、有名人の名前を自分の知人であるかのように持ち出して話をすること)であるが、ティンクトーリスが、これらの作曲家が自分たちの音楽についてどのように考えているかについて何かを語っているのではないかと推測するのは興味深いことである。しかし、過度に体系的で衒学的であったティンクトーリス自身のそれらの考えについての表現はそうであったかもしれない。 OkeghemやBusnoysのシャンソンにはほとんど臨時記号がない。もしも多くのエスケープが、多くの旋法システムに組み込まれたのであれば、実際、主にグィド音階の音域内で記譜された中世後期の音楽が、旋法的に分析され得たことだろう。それは、半音階的音楽においても可能ではあるが、OkeghemやBusnoysのソングの圧倒的多くの全音階的記譜は、旋法的な分析を用意にすることになる。 オケゲムのソングにおいて、2,3以上の臨時記号を見つけるのは稀であり、あったとしても、大した役割はしていない。 例4.10のFors seulement l'actenteは、最初のフレーズで、驚くべきことに、e♭がある。inflectionがオーソライズされるかどうかは、疑問に違いない。これは非常に例外的であるため、疑問を提起する必要はあっても、それでも、それに拘泥したくないほど愛らしい部分である。  Ockeghem: Fors seulement オケゲムはこのようにして、その効果を最大限にした。すなわち、cantusにおいては、1小節分早く、このコントラテノールのe♭と対斜となっており、冒頭のaと間接的に減五度を形成している。38 p207 ビュノワに帰せられている70のソングでは、そのほとんどが、臨時記号は書かれていない。Je ne fais plusは、力強い半音階を持っている。第4シラブル後の詩的caesuraの前に。作品の帰属に問題があり、ビュノワには特徴的ではないそのinflectionのために、おそらくは、the balance shifts towards one of the rivals ビュノワのアンティフォンRegina celi letareは、その第1フレーズで、f上の安定した始まりの後、耳障りなf♯を使っている。 p209 1500年までに、ポリフォニー音楽は、旋法のみでなく、ヘクサコードについても、目配りが存在していた。音程の良きふるまいについてのよりシステマティックな感覚が次第に生じていた。 我々は、こうした標準を混乱させるために使われた臨時記号を発見した。臨時記号は、安定した音程領域を混乱させるためのツールだった。 盛期ルネッサンス期が近づくにつれて、情勢は変わった。概念は新しくはなかったが、新しい概念は、ポリフォニーへの卓越した価値として保持された。 初期の頃の重要なことは、散漫な臨時記号によった”不規則な”性質への厳密な固執ではなく、むしろ、一流の作曲家によって探求された、ある程度彼らを魅了する曲を書くという継続的な可能性であった。 盛期ルネッサンス期の旋法の猛威に対して、我々が初期の作家たちから得たすべては実際、musica fictaが、特にシャンソンにおいて美のソースであることは別として、ささやき、逸話的なものであった。 |