| AUTOBIOGRAPHICAL IMPLICATIONS IN DUFAY'S SONG-MOTET JUVENIS QUI PUELLAM ERNEST TRUMBLE |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

その前

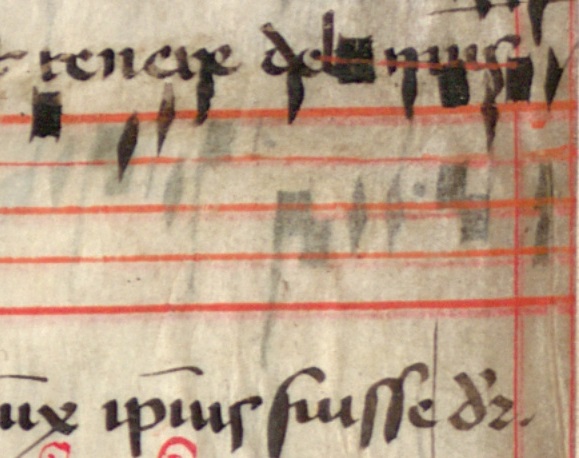

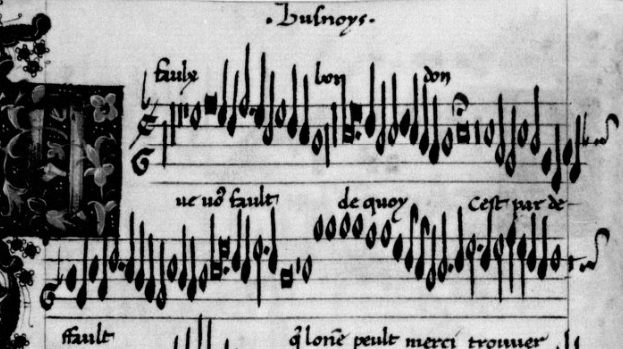

| p50 The Missa Sancti Jacobi 私たちの仮説は、当時のArchbishop Louis Aleman大司教が尊厳ある枢機卿の昇格に際して、デュフェイがボローニャで1425年の1年間と1426年の前半にThe Missa Sancti Jacobiを作曲したというものである。 AlemanとボローニャのNicolas Albergati司教を含む他の9人は、1426年5月24日に秘密結社でローマに推薦された(70)。ボローニャの政治状況は、毎日彼の存在を必要としていたので、Alemanはローマでの厳粛な儀式のために、ボローニャを去ることができなかった。 枢機卿の帽子はボローニャに送られ、6月16日にボローニャでの厳粛な儀式でローマに行ったアルベルガティ枢機卿によって、彼の頭に置かれた。 荘厳なミサが、ボロネーゼの大衆のために、市内の主要な教会であるサンペトロニオで催され、大宴会が開かれた(7)。 アレマン枢機卿の新しい教会はローマのトラステヴェレ地区の聖セシリア教会であり、彼はそこでミサを祝福し、その一般的な維持を見守る義務を負っていた。ローマの聖セシリア教会は、シスマの間に破滅に陥った。そしてマーティン5世が教皇になり、再建の長い仕事を始めた後でさえ、聖セシリア教会は、再建されずに残された。なぜならAlemanの前任者、Antoine de Chalantが、彼の権威ある教会を治めるする機会がなく、1418年に礼拝で死んだからである。 Alemanのように彼は、サヴォワ住民であり、とVice-chamberlainである、そしてそれ故、新しい枢機卿は、彼がこの尊厳のために運命づけられていたことを知る機会を、実際の指名の前数年間の間、持った。実際、Perouseは、マーティンVが在職の早い時期からルイを保証したという証拠のいくつかの断片を与え、彼はボローニャの潜在的に爆発的な都市を統治するのに必要とされる彼の力と名声を高めるためにできるだけ早く枢機卿になった(72)。 コンスタンツからローマに戻った後、マーティン5世は、彼の枢機卿に、彼らが聖ペテロとラテラノを再建しながらローマで彼らの名目上の教会を再建する義務を課した。Perouseはさらに、アレマンが1422年7月21日の勅令によって大聖堂の正統派の同意による枢機卿になる前に、セシリア教会のbasilicaの修復に参加したことがあると考えている。その宗教的な奉仕は聖アウグスティヌスの支配下で聖ブリジットによって設立された聖救世主の命令に委ねられた。 Robert Auclouは、パリのサンジャックドラブーシェリー教会に対する彼の義務に関して、やや似たような状況に直面した。パリでは政治的・軍事的状況が不安定であったため、Auclouは彼の本当の努力を他の場所に向けることを選んだ。 聖ジャック・ド・ラ・ブシュリーの助任司祭は有利な立場ではなかったが、それは威信と伝統に富んでいた。なぜなら、なぜなら、教会はPont au Changeの近くの右岸にあったからである。そこは、すべての外国人が中世に彼らのお金を変えるために来なければならなかったところで、聖ヤコブの最も神聖な神殿、スペイン北西部のSantiago de Compostellaへの巡礼者の伝統的な出発点になっていた。パリから歩いて約2ヶ月の距離であった。 p51 しかし、AuclouはSt. Jacquesから離れて彼の時間のほとんどを費やした。彼が教皇庁またはブルゴーニュ公爵の奉仕にいない間、彼の任務は<fermier>M。Gilles Jubinotによって行われた。(75) Missa Sancti Jacobiが、大司教Louis Alemanによって委託されたという証拠は何か?それは、彼が1424年6月に教皇総督としてボローニャに到着した数ヶ月後のことだった。彼が、聖セシリア枢機卿に挙げられると期待された時であった。 アレマン大司教が枢機卿職への予想された昇格のために作曲された特別なポリフォニックなミサを持つことを決めたという最初の証拠は、Apostolic ChamberのVice-camerarius、すなわちアレマン自身がGilles Flanel、別名l'Enfantを派遣した1414年1月に見出されている。彼は、北フランスに、教皇礼拝堂の合唱団を募集するための教皇礼拝堂の歌手であった(76) 言葉の遊びはここで失われていない。L'EnfantはFlanelの部分的なつづり換えで、子供とのつながりがあるために、疑いなく採用された。 この論文の主な主題に関する、JeunesseまたはJuvenisはEnfanceより上の年齢であり、伝統的に約20〜40歳に及ぶ。このように、Dufayが1439年にJuvenis qui puellamを書いたという我々の仮説によれば、彼はちょうど人生の次の年齢に入ることを意味していた。彼はVieillesseの最後のステージの年齢であった。 聖歌隊で少年を大人の男性と一緒に使用することはフランス人であり、イタリア人の好みではなかった。L'Enfantは、彼らのカンブレ大聖堂のmaitre de musique、ニコラス・グレノンに伴われて1425年6月にローマにやって来た4人の有望な少年たちを見出した。 彼らがイタリア北部からローマまでの主要な道にあるボローニャを通過したとき、ルイ・アレマンは彼らを楽しませ、議会の宮殿に宿泊施設を提供した(78)。この期間にDufayは、明らかに聖歌隊の少年たちを念頭に置いて、3つの等しい高声のためのシャンソンJe me complains piteusementを書いた。 これは、Oxford, Bodl. library, Canonici Misc. 213.にある "1425 a di 12. Luio"の日付がある。.このバラードのテキストは、モテットJuvenis qui puellamに関連している。それは、1つには、すべての声部でカノン的に始まるDの9小節のメリスマによって音楽的に強調されているjonesseという言葉で終わるからである。 驚くべきことに、それは突然Aのouvertカデンツ、フリギア旋法で終止する。 Je me complains piteusement  中間カデンツ  最終カデンツ 楽譜(p108) p52 それから数年後、デュファイは、Juvenis qui puellamの始まりの出発点としてこのフリギア旋法カデンツを採用した。フリギア旋法カデンツは、最終カデンツとしては非常に稀で、頻繁に中間カデンツとして使用される。しかし、Je me complains piteusementとMa belle dame souveraineは、このやり方で終止するただ2つのデュファイのシャンソンである。 確かに、両作品が高い声部での3声であり、同じ音部記号を使用し、3声部すべてに歌詞ついているのは、偶然の一致ではない。唯一の違いは、Ma belle dameが上3声を支える4番目の低い声部を持つことである。 両作とも1425年の同時期のもので、おそらくカンブレの合唱団のために書かれたものである。Je me complains piteusementeの歌詞全体と翻訳文句は次のとおりである。 Je me complains piteusement I piteously complain A moi tout seul plus qu'a nullui, To myself all alone, rather than others, De la grieste, paine e tourment Of the most grievous pain and torment Que je souffre plus que ne di. That I suffer more than I can say. Dangier me tient en tel soussi Sorrow keeps me in such anguish Qu'eschever ne puis sa rudesse, That I cannot escape its harshness, Et fortune le veult aussi, And Fortune wishes it to be thus, Mais, par ma foy, ce fait jonesse. But, by my faith, so goes youth. シャンソンは「a」と「b」の同一の末尾を持つバラード形式である。したがって、両方のセクションの最後のカデンツは同じであるが、最初のテキストは未定義で、2番目のセクションはすべて「jonesse」という単語で歌われている。 例1に示すように、DufayはJuvenis qui puellamの冒頭で同じカデンツから始まったが、突然、Fメジャーへのシフトを追加することによってカデンツを完成させた。  Je me complains piteusementの冒頭でのフリギア旋法カデンツは、若者にとって人生は始まったばかりであることを意味している。すなわち、道は開いているか、あるいは少なくとも自身が聖歌隊員だったDufayが解釈したかもしれない方法である(79)。「la grieste、paine et tourment que je souffre」というテキストは、典型的な思春期の苦悩と解釈することができる。 p54 Juvenis qui puellamの初めにA短調からF長調に予期せぬシフトが起こったのは、Dufayが彼のシャンソンOxf(2)19 Ce moys deから取った動機を使ったことに起因している。その点において、歌詞は"carissimi Dufay".となっている。2つのフレーズの音符は、オクターブの置き換え、Juvenisの初めに経過音を追加し、最後の2つの音の順番を逆にしたc-dを考えると、ほぼ同じである。これによって、デュファイはそれに「Decretalis Guillermus Dufay」と刻印することに加えて、別の個人的なスタンプを作品に付けている。これらすべての点で、それは彼を個人的に指している。  Je me complainsの声部は、aからc”まで、メゾソプラノ音部記号で書かれた音域はすべて等しく、テキストを含むすべてはMissa Sancti Jacobiの上声部に対応している。Missa Sancti Jacobでは、one unnamed high voice sings in every movement throughout the mass, whether as part of 2,3,or 4 voice textures. それは、Je me complainsでのすべての声部における、Je me complainsのすべての声部と同様に、aからc”まで、同じメゾソプラノ音部記号で書かれている。 多くの場合、それは、2つまたは4つの声部のテクスチャの同じ音部記号と音域において、2番目に高い声部によって結合される。 高い声部はすべて、歌詞がついている。9つの楽章のうちの6つは、これらの高い声部のデュエットセクションを持ち、典型的な少年ソプラノのためのものである。 5つの楽章には、2つの高い声部を持つ4声部のセクションがある。3つの楽章は、4声または2声のセクションだけからなる。最後の楽章はfauxbourdonであり、2つの上声部は、superiusのメゾソプラノ音部記号で、下声部は上声部より完全四度低い。fauxbourdonである最後の作品の音域は、他とは少し異なっている。すなわち、上声部はc'からb♭へ、中間声部はgからf'へとなっている。 例3と4に示すように、Je me complainsと、Missa Sancti Jacobiのメリスマ的なパッセージとの間には、音楽的な類似点もある。 p55 この証拠はすべて、Vice-camerier of the Apostolic BolognaとしてのAleman枢機卿が、当時ボローニャにいて、規範法を研究していたデュファイに委託したことを強く示している。デュファイは、ミサ曲を書いていた。Aleman枢機卿は、聖歌隊の少年を募集するために、Gilles Flanel、別名l'Enfantを幹部レーに1425年1月に派遣し、その年の半ばに到着した。それゆえ、そのころにデュファイがMissa Sancti Jacobを書いたことが示される。 DufayがMissa Sancti Jacobをボローニャで、非ネイティブのために書いたというより多くの証拠はBLのコピーにある。そこでは、bourdonが言葉、絵、演奏、音でしめされている。bourdonは、旅行者の伝統的な印である。 冒頭には、聖ヤコブの左肩にもたれかかったbourdonを持ち、背後が青色で、赤い着物を着たハローを持つ人物の描写とともに、イニシャルNで始まる光彩付きのイントロイトがある。それから、ミサ曲の終わりには、fauxbourdonという単語が最後のfolioの最後の言葉となっている。したがって、全体のミサ曲は「deux bourdons vrai et faux」の枠構造となっている。  このasoosicaionの基本的な理由は、ボローニャにおけるAleman枢機卿の教会支配が、その母語がイタリア語ではない、ボローニャに住み、そこを支配していたフランス人やサヴォワ住民による非常なるマイノリティであったことを示唆する。(ryaku ) p61(p60略) Interpietation of the text of Juvenis qui puellam p63 The form and style of Juvenis qui puellam I Juvenis qui puellam nondum septennem duxit, quamvis aetas repugnaret, ex humana tamen fragilitate forsan temptavit quod complere non potuit. IIa Quia igitur in his quae dubia sunt, quod tutius est tenere debemus, 52秒~ IIb tum propter honestatem ecclesiae. 1分12秒~ IIc Quia ipsa coniux ipsius fuisse dicitur, tur propter dictam dubitationem: 1分28秒~ III Mandamus quatinus consobrinam ipsius puellae quam postea duxit, dividas ab eodem. 1分53秒~ IV Primum argumentum. Contra vos arguitur : Ubi per vos innuitur affectum velle puniri et effectum non sortiri, quod dare probaretur, sed brevitas non patitur. 2分24秒~ V Solutio primi argumenti. Ad hoc sic dico breviter non recitando fontem quae contra me dixitis: Quod publicae honestatis justitia non patitur id quod per vos 3分36秒~ VI Secundum argumentum. Quamvis bene dixeritis, tamen contra vos arguo. Nam in fine vos dicitis, quod dividatur ab eo, et contrarium videtis in capitulo unico quod alias allegastis sexto eodem titulo. Solutio secundi argumenti [missing].4分22秒~ I A young man loved a girl of not yet seven years to himself and, in spite of her age, he attempted, out of human weakness, perhaps to fulfil what nature did not permit. IIa,b Because in matters of doubt we must keep to safe paths, on account of the honour of the Church [and] IIc Because this girl is considered to be the wife of this young man, on account of the said doubt, III We order that her cousin, whom he thereafter married, be separated from him. IVPrimum argumentum. This is brought forward against you: Where you emphasize that the natural tendency must be punished and may effect no results, that might be clearly shown if time were not too short. V Solutio primi argumenti. To this I say briefly, without repeating the source, that which you have said to me, namely that the justice of public honour does not permit that which you yourself maintain. VISecundum argumentum. Although you have spoken well, yet I argue against you. For in the end you say that she must be separated from him, and you can see the contrary in the one chapter which you have brought forward elsewhere, under the sixth heading. (h) Solutio secundi argumenti [missing]. デュファイは、Juvenis qui puellam を、それぞれの終了時を二重線とフルカデンツとともに、6つのセクションにわけている。新たなメンスーラの始まりは、以下のようである。  (103) superiusでは、 "faux bour"という言葉が、譜表のすぐ下で、テキスト上のIIcとVIのセクションの始めに赤で刻まれており、 "don"は(セクションの)最後に同じように刻まれている。IIcのaltusにはその刻印はなく、テノールには、テキストが書かれているはずであったであろうところに、休符と "faulxb"の刻印がある。この記譜法は、superiusの歌手が、altusを伴うセクションIIcのために分割して四度で歌うことを意味している。  写本 p64 全モテットのうち、上の表に示すように、最初の3つのセクションにのみ3声部を完全に補完することができる。セクションIVからVIは、folが失われているため、不完全である。107rは、セクションIVとセクションVのすべてのaltusとセクションVの後半のテノールを含んでいたはずである。 セクションVIは、superiusだけが現存しているので問題がある。デュファイがthe altus or the tenor をこのセクションのfauxbourdonのための最低声部としたかどうかは、定かではない。(104). (104)BesselerによるJuvenis qui puellamの書き起こしには、明らかにBesseler自身によって書かれた最後の faux bourdon のセクション(VI)のための「コントラテノール」が含まれ、ほとんどの場合機械的な連続六度が続き、フレーズの最後では、オクターブで解決される。 この声部は真正ではないが、その事実についての重要なメモには何も述べられていない。また、彼が "contratenor"と命名した声部は、写本中では名前が付けられていないことも指摘しておきたい。我々はそれを「中間声部」、「contratenor altus」または単に「altus」と呼び、その理由を以下に挙げる。 W. EldersはJuvenis qui puellamのテキストを解釈した彼の記事( "Guillaume Dufay as Musical Orator"、Tijdschrift van de Vereniging、Nederlandse Muziekgeschiedenis、31巻、1981年、8頁)において、ベッセラーの書き起こしを単にコピーし、何も示さなかった。最も低い声部のための名前も示さず、その声部が真正ではないことをも示さなかった。 Folio 106vの superiusの終わりにcustosがあること、およびsolutio secundi argumenti がないことは、現在組成がFolios 107v / 108rに進んでいたことを示しているが、それは現在では失われている。下の図は、失われたFolio上の声部の推定配置を示している。  記譜された3つの声部のうち、写本にその名が記載されているのは、テノールのみである。2つの上声部はソプラノとメゾソプラノ音部記号で書かれているが、テノールはテノール音部記号である。両方の上声部は時折2つのパートに分割される(105)が、 両パートで同時には分割は現れず、また、テノールにはそれは出現しない。 (105)altus は、セクションIの初めのJuvenis、セクションIIaの始めのQuia igitur、そしてセクションIIIの真ん中の dividas で2つのパートに分けられる。superiusは、セクションIIIの始めと、fauxbourdonのセクションIIc全体でMandamusで分割される。また、2つのパッセージ、JuvenisとMandamusは、一部またはすべての音符にフェルマタを使用している。 音部記号の関係によって示唆されるように、上の2つのパートの音域は、下の表2に示されるように、superius がより高く動くセクションIIbおよびIIcを除いて、c'-c" と a-a'で三度離れている。 p65  テノールの音域は、セクションIIaを除いて、superiusの下1オクターブとなっている。テノールには全体的にBフラットがついているが、2つの上声部には調号がない。 BesselerがDufayの曲の彼の版でしているように、通常は、superius と tenor の間の特定されないパートを単に "contratenor"と名付けるであろうが、この声部は、テノールと同じ音部記号、調号を使うsuperiusの音部記号の五度または七度下で書かれる従来のコントラテノールのようには振る舞わない。 15世紀初頭の通常のcontratenorは、テノールとは対照的に、同じ音域をクロスしたり、 しばしば跳躍し、superius and tenor の間の和音のギャップを気まぐれに埋めたりしていた。(106)。 contratenor がテノールの上に来ると、通常superius and contratenorは完全四度を形成し、contratenorの下三度または五度を動くテノールによって、協和音程を作る。 しかし、the contratenor and tenorの間では、前者が後者の上に来ようが下に来ようが、四度和音(107)は形成されない。このことはすでに、Ars Nova の当初より一般的に実践されていることであった。 (107)完全四度は和音の本質的な部分であり、非和声音ではない。それはバロック時代に「六度の和音(三和音の第1転回形)」として知られるようになった上2声部の間で最も一般的に見られる。 これらの音程間の関係は、特に連続して使用される場合、現代の作家によってはしばしば"fauxbourdon"と呼ばれているが、"fauxbourdon"の固有概念が登場するずっと前から一般的な慣習であったことを理解していただきたい。 一方、Juvenis qui puellamの中間声部は、(原則として)セクションI-III節のテノールの下を横切ることはないが、第41小節では、一時的にsuperiusの上を横切ることになる。忘れてはならないのは、我々がオリジナルの中間声部全体の約3分の1しか持っていないということである。いくつかの失われた部分で、中間声部がテノールより下に移動した可能性があるが、おそらくそうではない。 私の知る限りでは、テノールの上に留まり、それから下に行く contratenor altus の例は、第71小節にしかない。さらに、この中間声部は、典型的なcontratenorのdisjunct contours を持っていない。 五度以上の跳躍は(ほとんど)なく、、それは第71小節において、3つあるのみである。are no other examples known to me of a contratenor altus staying above the tenor for 71 measures or more and then dropping beneath. Moreover, this middle voice does not possess the disjunct contours of a typical contratenor. There are no leaps over a fifth and there are only three of these in 71 measures. p66 中間声部の旋律的な輪郭は、他の2つの声部より優雅である。一方、この中間声部は、superiusの下で完全四度をある程度形成するという点で、従来のcontratenorと似ている。これらはテノールとの三度または五度で協和音程となっている (measures 1-2, 7, 12, 14-15, 21-35, 57-81).。 しかし、22小節分(36-56)では、superiusとの音程間の関係において、(中間声部は)テノールのように振る舞う、すなわち四度が避けられるか、または不協和のように扱われる。(109) (109)"Non-quartal Harmony in the Renaissance", Musical Quarterly, vol. 31, 1945, p. 40において、C.W.フォックスは、"non-quartal"であること、すなわち、contratenorとsuperius間に和声的完全四度がない唯一のDufayによる シャンソンDu tout m'estoitを見出している。しかし、この見解では多少誤解を招く可能性がある。なぜなら、 27小節分のcontratenor において、5つの音符だけが、テノールよりも上にあるからである。 作曲家が、contratenor bassus とその他の上声部の間で四度和音を避けることには、注目に値するものは何もない。非四度的過程の信頼し得る例として、contratenorの音符の大部分は、テノールパートよりも上にあるべきである。 この点に関して、Dufayが第36小節で、 superius とaltus の間の不協和処理をどれだけスムーズに修正してaltusの新しいテノールとしての機能に備え、この時点で 、altus が superiusとの関係で、デュエットが続くのに備えて、この点で和音を形成するように動いたかに注目することは興味深い。  それからaltusは、fauxbourdonでの次のセクションで、最低声部として機能し続ける。Supremum est mortalibusを除く、Fauxbourdonの工夫を使用しているすべてのDufayの作品で、この声部の扱いは、非常にまれである。superiusと中間声部の間で連続四度を伴う最も低い声部は、(altusが)テノールとなる。 テノールは、このタスクに対する論理的な声部である。なぜなら、もっとも良く使われる協和音程のうちの2つがsuperiusの下の六度とオクターブであり、これらが、fauxbourdon.の低い方の声部において許容される唯一の2つの協和音程だからである。 なぜ作曲家は、altusをを最低声部に選んだのか?Supremum estとJuvenis qui puellamにあるfauxbourdonセクションが共有している珍しい特徴が1つある(両方とも、cantus firmusを持っていない)。すなわち、2声、3声、のテクスチャと密接に関連してfauxbourdonを使っているのである。 <Supremum est mortalibus> Guillaume Dufay - Supremum est mortalibus 楽譜へのリンク 写本(423/697) 1433年に書かれたSupremum estは、Juvenis qui puellamに先立ち、2つの上声部を音部記号と音域を五度の関係とした(c1 & c3)  イソリズムモテットの実践を確立していた,。それは、Ars Novaの実践から継承されてきた、同じ音域と音部記号内での2つの上声部を使用した実践とは対称的なものであった。 イソリズムモテットの実践を確立していた,。それは、Ars Novaの実践から継承されてきた、同じ音域と音部記号内での2つの上声部を使用した実践とは対称的なものであった。Supremum estでは、Dufayはデュエットと、3声のためのそれぞれのタレアを分けるfauxbourdonのテクスチャを体系的に利用している。まず、fauxbourdonの導入があり、次に、第1タレアが続き、デュオ3小節分が続き、第2タレアが続き、3小節分のfauxbourdonとなり、第3タレアetc,、となっていく。 Supremum estのテノールはイソリズムであるため、デュオやfauxbourdonの自由なリズムには参加できない。 Supremum estで響くのは、fauxbourdonの密接な和音から2、3声の自由声部への、そしてfauxbourdon声へのテクスチャの万華鏡的な変化である。 <Juvenis qui puellam> Juvenis qui puellamでは、セクションIIaの3声部からIIbのデュオ、そしてIIcのfauxbourdon、そして3声の(fauxbourdonの)セクションが続くSupremum estの終わり近くでの"Eugenius et Sigismundus rex"という単語での(cantus coronatusの)進行に匹敵する "mandamus"上のフェルマータの短い和声パッセージへの、同様の変化するテクスチャが聴かれる。 p67 さらにDufayが、 "Eugenius et Sigismundus rex"と言う言葉の前に直接導入されたアンティフォン Isti sunt due olivae (Antiphonale Romanum, p. 745)の冒頭を除いて、cantus firmus を使用していないことにも注意されたい。 Juvenis qui puellamでは、テノールは、例2(p54)で示されたのように、彼のシャンソンCe moys de mayから思い起こさせられる動機の使用を伴って、自由に作られている。  "puellas"(mm 12-17)上のsuperiusにある長いmelismaが,例6(p74)において引用された単語"ipsius fuisse dicitur, tum propter dictam"および"dubitationem" における高度にfauxbourdon となったパッセージにおけるsuperiusに非常に近似しているDufayのモテットMirandas paritには、もう1つの顕著な類似点がある。ModB(fol。62v)のMirandas paritのf "にはフラットが付いているのだ。 Juvenis qui puellam and fauxbourdon Dufayの時代には、音楽理論家はparallel, similar, contrary and oblique motionの間で区別された "voice leading" or "part writing" については何も書かなかった。 したがってvoice leadingの原則に関する正確で体系的なものに対しては、Fuxのような後の理論家に頼らなければならない。 Gradus ad ParnassumにおいてFuxは、三つの基本的なタイプの進行のみを認識した。すなわち、motus rectus, motus obliquus motus contrariusである。 motus rectusには、20世紀の理論が、同様で平行進行を分割するものを含んでいた。Fuxはそうしたことをしなかったが、彼についての最近の翻訳者は、Fuxの単純なMotus rectusを翻訳して、2つの用語のどちらかを使っている。 "parallelism"への20世紀のこだわりは、 1881年のAdlerのStudie zur Geschichte der Harmonie から生まれたfauxbourdon 伝説の成長とともに、流行になったようである。 しかし、19世紀の理論家には、この用語はほとんど言及されていない。たとえ認識されても、それはしばしば "繰り返される音程"を意味していた。 The Evolution of the Art of Music の中でC. Hubert H. Parryは、彼が"doubling" あるいは "harmonization", と呼んでいるものの正確な定義を採用したが、それは、現代の英国の音楽学者が"parallelism" or "proto-faburden"と呼んでいるものである。(116) (116) F. HARRISON, "Ars Nova in England : A New Source", Musica Disciplina, vol. 21, 1967, p. 72: 外側の声部は「平行六度、しばしば平行五度でかなり動く。そしてすべてのフレーズの終わりはオクターブになる。.この書法は14世紀の英国の音楽で様々な文脈で生じている。それは fauxbourdon 、 faburden という用語の存在のずっと前に確立されたので、proto-faburdenと呼ばれるかもしれない。」 p68 そのような完全四度や五度におけるdoubling の過程は、現代の三度や六度で歌われるものではなかった。人々が今のやり方でそのように歌うとき、彼らはそれぞれの歌を同じメロディーを歌うわけではない。上声部がメロディーを歌い、下声部が短長三度を和声づけし、音楽がかかれたように調性の性質に従って、全音や半音で歌う。 2つの声部が単純な三度の連続を歌うならば、それはメロディーの重複ではなく、「和音」のプロセスであると彼は言い続ける。長調でも短調でも、すべて平行三度で歌うと、自然な表現方法ではない連続が発生する。 当然のことながら、Parryは正しいので、彼の専門用語の正確な使用は、今日の作家によって模倣されるべきである。もしもfauxbourdonについての論争を解決したいのであれば。 fauxbourdonとfaburdon(117)において現代の作家によって「 " parallel thirds, sixths, fourths, fifths",etc.」」などと一般的にまとめられているものは、実際には基本的な点で互いに異なる。 三度、六度における重複があると、Parry氏が指摘しているように、音程は長調や短調となる。しかし四度や五度が重複すると、これらの音程はすべて同じサイズになる(完全音程)。 15世紀の作曲家や歌手は、音程と和声の研究をこのように理解していた。 (117)15世紀の英語の綴りは通常faburdonであり、16世紀にはfaburdenに変わった。後者は、 "Elisab。Faburden"でH. Flasdieckによって確認されたエリザベス朝のスペルである。 'Fauxbourdon'とNE。 「 'refrain "」、アングリア、74頁、第2巻、1956年、188-238頁。 現代のほとんどのイギリスの作家は、イギリスのこの慣用句ですべての歌い方を示すために「faburden」を使用しているが、その工夫は、イギリスで最初に登場した15世紀に元々あることを理解すべきである。それはfauxbourdonに似た " - don"語尾を採用した。これはfaburdon がfauxbourdonから派生したものであり、他のものではないという証拠の1つである。 以下のように、異なるテトラコードを使用することで、Musica fictaに頼ることなく、連続した完全四度のスケールを生成することができる。すなわち、15世紀の作曲家らは、彼らが faulx bourdonと呼んだ作品の上2声部の間で連続して採用した。  fauxbourdonにおけるディアテッサロン(完全四度音程)のこの使用の主な証拠は、いくつかのソースから来ている。先に論じたMissa Sancti Jacobi の最後のラテン誤の規範は、特に第3声部の歌手に、下のdiatessaron(118)でsuperiusに従うように指示している。 p69 15世紀に書かれた大陸の理論家たちは皆、2つの上声の間の四度の関係を強調している。そのうちの3人、Tinctoris(119)、Adam von Fulda(120)、およびGafori(121)には、四度についての彼らの章で、fauxbourdonが含まれている。 彼らは、 fauxbourdon に関してはさらっと流すだけである。なぜなら、彼らの主な関心事は完全四度であり、特定の内容で、協和音程または不協和音程として機能するというその独自の能力であるためである。 彼らは、3声作品の上声部の間に絶えず完全四度を使用する工夫として、fauxbourdonを引用している。これらの同じ理論家たちは、章に三度や六度も含んでいたが、それらの章では、fauxbourdonについては触れていなかった。 15世紀に「faburdon」を記述した唯一の英国の作家、treatise No. 16 in British Library, Lansdowne Ms. 763, folios 115r/115v (often cited as "Pseudo-Chilston") の無名の著者は、暗示はしたが、2声間の完全四度の音程を特に指定しなかった。彼がこの点について具体的ではなかったので、彼のfaburdonの説明は理解するのが難しい。 この論文の他の箇所では不協和音亭として扱われているため、彼はdiatessaronを指定することはおそらく避けた。そして彼はこの矛盾と思われることを説明することができなかった。これは、この分野で確かに保守的であったイギリスの作曲家ではなく、大陸の音楽家が、先進の和声概念とそれらを表現する専門用語をあやつったという別の論拠である。 Fauxbourdonは意識的な創造物または発明であった。それは実践家によって最初から故意に使われていたのである。 faulx bourdonとして刻まれた任意の作品のsuperius and tenorの音程間分析は、協和音程の六度とオクターブ、そしてcontratenor altusと不協和音程となるその他の音程の変化する混合を示す。 同様に、同じ声部の対位法的な進行分析は、motus rectus (both similar and parallel), contrarius and obliquus.の変化する混合を示す。これら二つの本質的な要因の実際の用法は、以下のように、グラウトのThe History of Western Music(123)の中で明確にされたもののような典型的な20世紀のfauxbourdonの概念とはあまり対応しない。 p70 厳密な意味では、fauxbourdonは、ところどころでオクターブとなる、平行六度進行での2声部で書かれた作品であった。フレーズの最後では、常にオクターブとなった。こうした書かれた声部に対して、記譜されない3番目の声部が、演奏の際に加えられた。それは、一貫して、trebleの下四度であった。fauxbourdonの実際の響きは、英国作品における6/3和音(訳注;近代和声における第1転回形)のようであった。基本原理における違いは、(大陸での)fauxbourdonにおいては、基本的なメロディはtrebleにあるが、cantus prius factusを使った英国の作品においては、これは、中間あるいは最低声部に置かれた。 グラウト西洋音楽史 服部幸三、戸口幸策訳 p179~(ここではDr.町田訳を採用) この定義を試すするために、ここにJuvenis qui puellamのfauxbourdonセクションの統計解析がある。我々は、BesselerによってJuvenis qui puellamの最後のセクションに追加されたfauxbourdonのコントラテノールを持つ幸運にある。それは、Dufayのものと同じ音程間および対位法的な規則に従うかどうかを見出すための同じ統計分析を適用することができる。比較のために、DufayのVos qui secutの最初のfauxbourdon同様の統計分析を含めている。  表3は、分析された2対の声部の間で2つの異なるシステムが使用されていることを示している。上声部は完全四度で進行するが、外側の声部は六度とオクターブが優勢である。 比率は年月によって変わる。最初のfauxbourdon はほぼ50%の六度、そしてオクターブはその半分くらいである。他の音程の数はオクターブの数よりずっと少ない。10回ある連続した六度は、それらのうちの8つは、短い2回、3回のものである。 Juvenis qui puellamでは、Dufayは "その他"の音程を四度、五度、七度だけとしている。すべてはカデンツの装飾のために使われている。連続六度の数はまだ2回と3回のグループにほとんどある。 Vos qui secutiの第20-21、27-30、37-38小節のような、自身によってスケールをアップダウンする連続四度の音を強調したパッセージのようなテノールペダル上のメリスマは消えている。 Besselerによって追加された声部は、Groutによって説明された規則に従っている。音程のほぼ4分の3は六度であるが、オクターブの数はほぼ同じである。他の音程の割合は半分になり、連続した六度1の数は突然増加している。これらの統計は、グラウトの fauxbourdon.の定義に疑問を投げかけている。 次の統計では、対位法の進行のタイプの分析である。  p72 これらの統計はまた、グラウトのfauxbourdonの定義に疑問を投げかける。 Vos qui secutiのS / Tでは、斜行進行の量は、平行進行を上回っている。実際、斜行進行の量は、motus rectusのすべてを合わせた45%とほぼ同程度で、39%ある。平行移動は27%で、他のすべての移動の組み合わせは73%に達する。 Juvenis qui puellamでは、平行進行の割合が38%に上昇しているが、それでも他のすべての種類の組み合わせで62%に達している。これは、私の著書Fauxbourdon、An Historical Surveyで、ModB(124)のfauxbourdonのantiphonの新しい "parallel style"に関連して説明したfauxbourdonでの真の作品の特徴を示している。 (124) E. TRUMBLE, Fauxbourdon, An Historical Survey (Brooklyn, 1959 pp37-40 Besselerによって作成されたfauxbourdonのコントラテノールを見ると、Groutらによって定義された20世紀のfauxbourdonの概念に密接に準拠していることには、特に驚くには当たらない。平行度の量51%は、他のすべての種類の進行の合計49%をわずかに超えている。 15世紀の資料におけるfaulx bourdonと刻まれた他のすべての作品も同様の特徴を示している(125)。刻まれたfauxbourdonの作曲家たちは常に、可変的なものとしての六度のparallelismや一貫性と同様、完全四度のparallelism を取り扱った。 音程に関するこれらの分野では、音程が非常に少なく、多くの作曲家がそれらを使用していたので絶対に正確である。統計の法則は偶然にも同様の音程間の使用法の多くの場合があるだろうと定めている。 fauxbourdonをテーマにした過去の作家の中には、さまざまな種類の "parallelism" についての近似や未定義の言及を主に扱ってきたものがあり、これらは明らかにすべて直接関連していると思われる。 例えば、entitled "The Beginnings of Fauxbourdon : A New Interpretatio(126)という題名の記事で、A.スコットは論文の18ページ中に、何らかの形で "parallel" という言葉を32回使用している。 "parallel 6/3 chord style", "parallel style", "parallel improvisation", "parallel English discant", "parallelisms in the cantilena", "resfacta displaying parallel (or faburden) style",云々といった使い方である。 (126) A. Scorr, "The Beginnings of Fauxbourdon: A New Interpretation", JAMS, vol. 24, 1971,pp. 345-363. 彼女は四度には2回のみ言及し、ちなみにそれは記事の冒頭で認められる。記譜された音楽の例はない。彼女が何を例に挙げているかは、英国以外の様々な非音楽的な起源からの漠然とした言葉の抽出物であり、それは「平行性」と関係があり、それ故にfauxbourdon やfaburdenに関連すると解釈する。 p73 彼女は cantus firmus L'Homme Armeのような信頼できる識別要素であるかのように、あらゆる種類の単純なparallelismを扱うが、どのくらいの平行がfaburdenを作り出すのか、あるいは、どのような音程が平行で使われるのかについては、追及していない。 彼女は、本物の作品を確実に識別するために、必要に応じて faux bourdonという言葉の出現への依存を避ける(127)。 (127) A. Scorr, "The Beginnings of Fauxbourdon: A New Interpretation", JAMS, vol. 24, 1971,pp. 350 表面的にしか13〜14世紀の音楽に精通していない人でも、イギリスの作曲家によるあらゆる種類の連続した協和音程の使用は、しばしばワグネリアンの比率に達することをよく知っているが、しかし、これまで明らかにされていなかったのは、Dufayが考案し、 "fauxbourdon"と呼んだ工夫に対するこの大規模なparallelismの関係である。 平行させることによって、既存のものに2番目または3番目の声部を単純に追加することは非常に自然で簡単である。子供たちは本能的にそれをするし、そしてそれは明らかにfauxbourdon.とは何の関係もない。近似を扱うならば、英国の関係はもっともらしいように見えるが、私がfauxbourdonに関する私本でやろうとしたように精密な方法を採用するとき、そして関係は消えてしまう。 スコット教授と1881年のGuido Adlerの思想を順守するその他の教授たちは、 fauxbourdon をイギリスからヨーロッパ大陸に渡ってきて、大陸の作曲家たちにその書き方を教えた作為的な大団円deus ex machinaのように扱い、今や使い古されたMartin le Francの"contenance Angloise" を採用したりしている。 複雑な疑問には簡単な回答で。この仮説を、教皇Marcellus Massを作曲することによってトレント公会議でパレストリーナが教会音楽を救ったというBainiの物語と比較することもできる(128)。 私の仮説では、fauxbourdon の役割はそれほど大きくはなかった。これは、Dufayによって考案された単なる工夫であり、不協和音程と協和音程の2つの役割で完全四度を使用する方法を示している。20世紀の音楽学者にとって、「平行四度」と思われるものは、実際に、四度が強調されている。 このように、fauxbourdon は、実用音楽における理論家の例に少し似ているように見える。完全四度は、文脈に応じて不協和または協和音程になることができる唯一の音程である。(平行四度を)6/4和音のように最低声部と任意の上声部の間の2パートまたは3パートの筆記で使用した場合、あるいは、真のfauxbourdonでなるように、その下に置かれた三度や五度以外の任意の音程で3声で書かれた時には不協和音程となる。しばしばfauxbourdonにおいて出現する”六度和音(6/3和音)”や(ドーソードのような)1-5-8 和音では、協和音程となる。 P74 fauxbourdonが15世紀前半に登場する前は、理論家たちは通常、四度を不協和音程、またはせいぜい"less dissonant"のカテゴリーに分類していた(129)。fauxbourdon が登場する前に、理論家は、四度がその下に三度または五度を置くことによって協和音程にすることができると説明しようとさえしなかった。 (129)理論的概念を示す音楽的作品の書法において、デュファイは、300年後の大バッハの「フーガの技法」を予見していた。fauxbourdonに対するより正確な名称は、"The Art of Diatessaron".となることだろう。 したがって、Tinctoris、Adam von Fulda、およびGaforiが上記で言及した論文で実際に説明しているのは、どのようにして、3声書法の協和音程として、完全四度を使用するか、ということであった。 それはブレイクスルーであった。理論家によるこれまでの執筆のほとんどすべては四度が常に不協和音程である2声部構成の例に限定されていた。 Tinctoris、Adam von Fulda、Gaforiは、この用法を説明する装置としてfauxbourdonに言及しているが、実際には、特に.1426-1450年頃からのfauxbourdonの存在の第一段階では、作曲家は、四度を、その下に二度、四度、六度のような音程に置くことによって、不協和音程としてしばしば扱った。 Vos qui secuti and Juvenis qui puellamの以下の例のように。  fauxbourdonを使っているDufayの最初と最後の作品からのこれら2つの例は、彼のfauxbourdonの使用法が、15年の間にどのように変化したのかを説明する。Vos qui secutiの例は、連続した不協和音の使用、ペダルテノール上を上下する連続四度を許容するパッセージを示している。 p75 第20-21小節、第37-38小節でのこの作品の2つのその他の四度の同様のflightsがある。 予想される8/5と6/3和音の他に、9 / 6、10 / 7、11 / 8と7/4の和音もある。最初の3つの不協和音程の組み合わせの場合、四度のトーンの1つのみがテノールに対して不協和音程となるが、7/4の場合は両方のトーンが不協和音程である。しかし、それらはすべて最終的に6/3または8/5に解決される。 Juvenis qui puellamからの2つの不協和音程処理の例は、より保守的な不協和処理を示すだけでなく、グイドの手より上の範囲のf"への上昇を示している。 不協和音程の扱いの最初の例で、DufayはPhrygianカデンツを可能な限りの最高音域で書いた。それは「彼女は彼の妻であったと言われている」という言葉に伴い、それはまだ7歳にもなっていない少女への若者の結婚が公に知られていたことを意味する。そのような高音域でのfauxbourdon の密集和声で、それはむしろ嘆きのように聞こえる。このフリギア旋法のカデンツは、モットーのようなカデンツ進行の繰り返しの1つである(例1bを参照)。  (Ex6の最初の)カデンツでの7 / 4 ― 6 / 3サスペンションの使用は、DufayがJuvenis qui puellamを書いた時代には、標準化されていた。2番目の例では、Dufayは" dubitationem "という言葉に対して、再びf "に上昇する。 また、この例1aでは、5/2と4/1の装飾的な不協和を使用して、現在、アクセント付き経過音、先取音、およびエシャペと呼ばれるものを使用して、fauxbourdon セクションの最終カデンツをも示している。 これらの種類の不協和音程は、その使用の第1段階、1426-1450年頃に作曲されたfaux-bourdons でよく使われていた。 私がFauxbourdon, An Historical Survey p13に書いたように、「fauxbourdonとfalsobordoneの全レパートリーを調査することで、fauxbourdonが他のタイプの作品がそうであったように、成長し変化したことを観察することができる」。 私が後で述べたように(Fauxbourdon, An Historical Survey p39),「連続六度の数は明らかに増加した」および「初期のfauxbourdonの不協和音的な装飾音調のほとんどは、カデンツにおける先取り音や繋留音を除いてなくなっている」と言う、fauxbourdonの大きな変化があった。 不協和音程の取り扱い、音程間の連続とvoice-leading の手順の比較は、 この論文で示されたようにsuperius とtenorで実践され、これらの記述が依然として正しいことを証明している。 この一行の推論をさらに一歩進めると、次のように言うことができる。それが最初に発明された時、fauxbourdon はcantus fractibilisの一種であり、discantではなかった。Prosdocimus de Beldemandisは、これに関連した不協和音の使用について次のように述べている。(略) p76 faulx bourdonとラベルされた最も初期の作品が、cantu fractibiliによく見られる不協和音程を含んでいたこと、そしてそれが約 1450 - 1475年の第2段階では、徐々に減ったことは否定できない。、そして約1475 - 1500年の第3段階までに、様式は”sixth chordal"となった。 このようにして真正なfauxbourdon はdiscantになったが、それらが最初に来たときには、discant様式ではなかった。理論家が15世紀の終わりにfauxbourdon について書いている頃、第3段階では、それは確かに彼らが記述したdiscantであった。 しかしながら、fauxbourdonの起源を説明するためには、最も初期の模範の様式をそのままに受け入れ、それらの起源を説明しなければならない。私はすでにそれをした。 私の意見では、English discantや英国の六度和音のタイプから派生するfauxbourdon についての古い理論は、事実に反している。英国の作曲家たちは、大陸のやり方を自分のデザインにあわせて faburdonとして同化させるためにdiscantの彼らの方法をすぐに変えたが、それは彼らがそうしたくふうを発明したという証拠ではない。 私がすでに見てきたように、Dufayが、規範法に関するGratianの論文であるConcordia discordantium canonum(不協和音から協和を作り出す))に沿って3番目の声部を下に追加することによって、協和音程を意識的に完全四度にするやり方を説明したfauxbourdonを作り出すことに影響されたと信じることは合理的であろう。この慣習は、中世の規範法体系が構築された伝統的な3つのレベルに、4番目の、音楽的なレベルを加えるであろう。(略) Juvenis qui puellamの最初のfauxbourdonセクションで使用されている高いf'について語っておく必要がある(例6b)。これらの音符は "グィドの手"の上にあり、Dufayの目にはmusica ficta だったので、彼はふつうに、それらにフラットを提供した(faナチュラルとした)。 彼の作品にはこの種の作品がいくつかあるが、通常はより良い写本の中では、fフラットになっている。たとえば、BesselerのDufayの音楽の完全版におけるように。 Dufayは、fauxbourdon を使用する以下の2つの作品においてfをナチュラルのままとした。 ①Tr 92(II) 1563/64 Sanctus and Agnus, ②Tr 92(I) 1452 Lauda Sion。 ①は、実際には2つの異なるテキストを持つ1つの作品である。各セクションにf’があり、1つは2声、もう1つは3声、そして1つはfauxbourdon.である。Tr 92では、すべての高いf'が♭となっている。 p77 ②では、fauxbourdonは、verse22、 "In figuras"でのみ使われ、その過程で superius はフラットせずにf ”に上昇する(次の100r)が、最初のf "は、より早く、Verse14"Caro, cibus" (fol. 99v),で生じ、f-flatが使われた。 元のcantus firmusが1オクターブ低く、f'に上がっっていたために、Dufayのsuperiusがf ”に上昇したのは興味深いことであるがし、Hermann Edlerauerは、f "を回避するために、Tr 93、1760の設定のこの点で、テノールのピッチで、彼cantus firmusを置いていた。こうした実践は、この時代ではかなり広まっていたが、さらなる調査が必要である。 「fuisse dicitur」という言葉のところでJuvenis qui puellamの写本をf "の前に♭があるかないかを調べると(例6、p63の写本を参照)、あいまいな状況が見受けられる。実際、f"の前に "b"があるが、っこれは前の行の "debemus"の "b"である。偶然なのか、デザインなのか、 "debemus"という単語が、たまたまその行がf "まで上がったところで譜表のすぐ上にくるようになっている。"そして" b "はたまたまその直前に当たっているが、f 'の前にフラットがあるように見えます。f 'の音符の頭は完全に2番目の "e"を覆っている。「debemus」をそのまま詳細に与えられたフォリオ105vのファクシミリを見なさい→(訳注;とのことで、はい、それを下に示します)  写本 最後にここで、Pixerecourt ManuscriptにあるBusnoisのシャンソンTerrible dame を引用するべきだろう。 楽譜 · Facsimile それは上声部と下声部のコントラストが一緒に歌う "Terrible dame"で対話形式で始まり、 "Terrible dame"自身によって答えられる。女性は、superius とテノールで歌われて「Que vous fault?」と尋ねる。写本では、faulx bordon の言葉は、f "に上るsuperius パートにのみ書かれている。それは、DufayがJuvenis qui puellamで行ったのと同じ方法である。Busnoisはf " - 行の調号にフラットをつけている。  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9007335q/f168.item.zoom 写本は非常にはっきりしている - superius/tenor のデュオだけがfauxbourdon を歌っている。上声部と下声部のコントラストは六度で歌うが、fauxbourdon はその声部には示されていない。 にもかかわらず、Pixerecourt写本の書起こしにおいて、Edward Pease は、意図されたコントラストを台無しにして、そして"fault”に対する駄洒落の力を破壊するかのように、”コントラ”に、fauxbourdon contratenorを加えている。 実際には、それは3つの駄洒落、単語 "fault", "faux"、"ficta”の言葉遊びである。 Busnoisの作品の響きは、その点では、Dufay のJuvenis qui puellamに非常に似ているので、彼がJuvenis qui puellamを聞いたことはあり得る。 別の類似点は、Busnoisの作品が対話であることで、Juvenis qui puellamもそうである。Terrible dameは登場人物が2人だけだが、Juvenis qui puellamでは語り手、Judgeおよび2人の規範弁護士が出てくる違いはあるが。 http://chansonniers.pwch.dk/CH/CH557.html Terrible dame, que vous fault 4v · Busnoys, Antoine Source:*Paris 15123 ff. 159v-160 »Terrible dame, que vous fault« 4v busnoys 楽譜 · Facsimile Editions: Goldberg 1994, p. 381; Busnoys 2018 no. 51. Text: Cinquain – one stanza; the first two lines depict a dialoque between a lover and his lady: Terrible dame”, “Que vous fault?”, “je meurs”, “de quoy?” “C’est par deffault que l’on ne peult merci trouver et me convient le temps passer martir tot vif ou autant vault.” “Terrible lady”, “What is the matter?” “I die”, “what for?” “It is because of deprivation, which one cannot find mercy for, and which forces me to pass the time as good as a martyr still alive. Evaluation of the sources: フルテキスト全文、 superius, Contratenor [altus] tenor and contratenor bassus。 superiusの最初の2つのフレーズの上には、別々のシラブルとして、「faulx bor don」と書かれている。すなわち、”即興としての”faulxbourdon声部が演奏され得るパッセージを正確に描写している。 歌のオープニングは対話であり、下の対の声部は上の対と全く同じように厳密な平行六度で形成されるので、もちろんそれらをfauxbourdonスタイルで演奏することも可能である。しかしながら、これはペア間の音のコントラストの一部を破壊し、おそらくMSの正確な指示に反するであろう。 テキストと音楽へのコメント 五連スタンザの4声構成。もっと多くのテキストが存在していたら、それはおそらく歌曲定型詩ではなく、むしろ有節歌曲形式であった。 オープニングは恋人同士の間の2声部交換の演劇的な対話として形成されている - 女性はfauxbourdon-style で歌っている。高い声部は少年のためのものであり(音域e'-g”)、賛歌や短いアンティフォンのために使われていたのと同じように、記譜された声部の四度下で、即興の中間声部を演奏できる。 この変わったオープニングの後、歌は通常の4声部構成として進行する - 例えば、Busnoysのオランダ曲の設定と共通の多くの特徴を持つが、オープニングダイアログで示されるようにコメディなトーンである。 女性の問いに対する答えは、テノ―ルの非常に計画的なcantus firmus設定としてのreflectionへの休符の後に始まる。 - その部分他の声部は、平行的な和音である(bb。18-24)。残りの3行は、melismasによって拡張されたポピュラーソングと違わない明確なシラビックなメロディーを使用して、 tenor と superius の間の柔軟なオクターブカノンが設定されている。テノ―ルはカノンで始まり、breves3つ分の後に superius が続く(bb。25-34)。それからsuperiusがリードし、続いてbreves2つ分の後にテノールが続く(bb。35-42)。そして最後にcanonは1つのbreve(b。43 ff)分までスピードアップされ、オスティナート効果の最後で最終的なカデンツが引き出される。コミックな歌設定の傑作である。 |