| FAUXBOURDON2 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世楽のページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

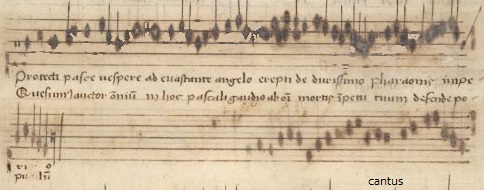

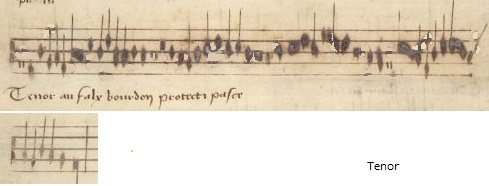

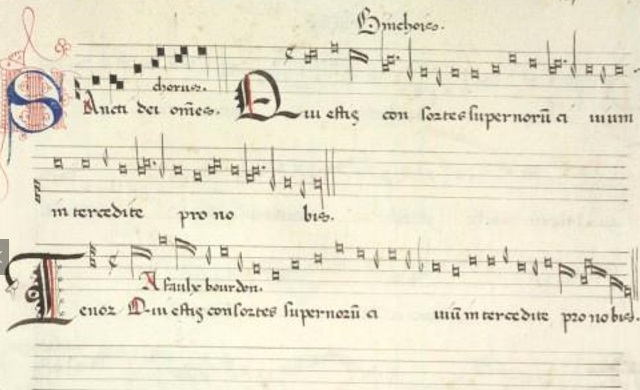

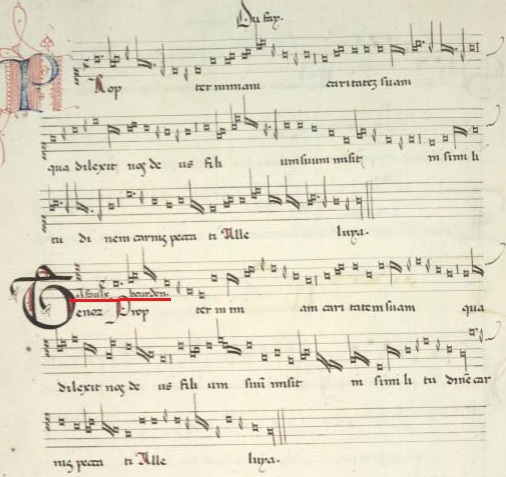

| p23 <PRIMARY STYLISTIC CHRACTERISTICS> フォーブルドンの記譜の難しさについてこれらの基本的観察を行ったので、我々はこれから、音楽そのものの技術的分析を進めていきたい。 Fauxbourdonは、音楽的なテクニックとして、グレゴリオ聖歌のメロディーの既存の連続したピッチの拡大または和声化に主に使用される対位法的工夫として定義することができる。2 2 fauxbourdonのリストのうち、DufaiのモテットIuvenis qui puellamとSupremus estと、ビュノワのシャンソンTerrible dameは、典礼的機能あるいはグレゴリオ聖歌のcantus firmiとは無関係の世俗作品である。その他のほとんどのfauxbourdon作品は、典礼から取られ、グレゴリオ聖歌のcantus firmusを持っている。 ともにVer759からの作者不詳のIst confessorのmigrant cantus firmusと作者不詳のAve maris stellaを除き、cantus firmusは通常、オクターブ上に移調され、しかしときどきは四度、五度上に、そしてときどきは移調されることなく、cantusにある。 時折、明らかにfauxbourdonセクションのためのグレゴリオ聖歌のcantus firmusを使わない、作者不詳のTr 87 (II) Glorisのような典礼テキストが見出される。(声部内で言語が異なる)Titson fol.26v Te deum ...O blesse Godのような、グレゴリオ聖歌をベースとする非典礼作品のような、逆のケースもある。 規範で要求される連続した四度は、オクターブと六度だけが、外側の、記譜された声部の間の協和音程として使用されることを許容されている。 この意味では、fauxbourdonは、かなり制限のある、オクターブとして反転する対位法の一種として記述されるかもしれない抑制的な対位法的工夫である。 この後者のタイプは4つの協和音程、すなわち、 unison、thitd、six、octaveを許容するが、fauxbourdonはその協和音程を、その数の半分に制限する。fauxbourdon catus and tenor は、実際には、オクターブで反転させられるが、オクターブで反転させることができるすべての作品は、必ずしもfauxbourdonではない。 演奏におけるfauxbourdonは、 cantus とparallel contratenor altusの間で連続的な完全四度を持っているという事実にもかかわらず、cantus とtenor (imperfect intervals) の間のより少ない頻度の六度(不完全音程)は,現代の研究での関心の大部分を占めている。 p24 cantusとtenor 間の平行六度の使用、cantusとaltusの間の平行四度に使用によって単純に、例Iaのように、我々が(近代和声学において)第1転回と呼ぶ和音進行を得ることができる。  プレインチャントは※で示されているが、ここでは1オクターブ上に移調されている。 しかしこれは、著者によって作曲された見せかけの例である。 この場合、声部は不協和音、反行、および声部のリズム的独立性といった一般的な作曲技法によって邪魔されることはない。 (実際に)作曲されたfauxbourdonはそれほど単純ではない。 我々の例でのFauxbourdonスタイルは、15世紀の後半に限って作曲された fauxbourdon によって、そして一般的には即興の多様性によってアプローチされているが、例Iaは最も初期のfauxbourdonスタイルを過度に単純化したものを表している(すなわちこれらの作品は、1430年から1440年の間に書かれた)。その一例を例1bに示す。   写本(650/697)  プレインチャントは、4度高く移調されている。この例およびそれ以後は、記譜された声部のみを記す。読者は、cantusの下平行四度で、contratenor altusを加えられたい。 p25 真のfauxbourdonのcantusとテノールの音程の連続は、平行六度に制限されず、また、声部は全体としては、 note against note では動いていない。そして、不協和音は存在しない。 さらに加えて、テキストがなく明らかに器楽的なテノールは、さらに想像的スタイルの伝統的な均質性を破壊する。 fauxbourdon の現実的な概念を確立するために、我々は、真のfauxbourdonの構造的詳細のすべてについてを精査しなければならない。 まず、音程の連続のパターンの主題については、よく知られた信念に反して、不完全音程の連続(cantusとテノールの間の六度と、コントラテノールとテノールの間の三度)が、変異の二の次になることを指摘しなければならない。一方で、完全音程の連続(cantusとそれに平行するcontratenor altus)は、一貫して存在する。 ここで我々は、canutsとtenorの間の音程の連続にまず関心を持つことだろう。なぜなら、そこには記譜された声部のみが存在するのだから。コントラテノールは、後の章で検討されることだろう。 書かれた声部の間の音程の連続のパターンは、作曲家から作曲家で、そして作品ごとに異なる。 説明のために、我々は可能な多様性の程度を説明する2人の異なる作曲家によるフォーブルドンを選んでいる。 例えば、Lymburgiaによる次の例(例2)は、平行関係を強調していない。   写本(646/697)   プレインチャントは、同じcantus firmusを基礎としたデュファイの作品よりも全音分高くなっている。チャントはヘ長調でのファ音上にあり、もともとのチャントはド音上であることを示唆している。この版は、実際、ファ音から全音上がっているよりもド音から五度高く移調されているように見える。 p26 Ad coenamのcantus-tenorは、以下のような音程パターンを持っている。 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 6 6 6 8/6 8 6 6 8 6 6 6 8 6 6 8/6 6 8 6 8 6 6 6 6 8 6 6( 5)8/6 8 6 6 8 6 6 6(10)8 6 8 6 6 6 6(5)8 おおよそ、音程の3分の1はオクターブで、連続六度の数は、2から3の間で変動している。最初のフレーズでは、Lymburgiaは単純に、カデンツまで、六度とオクターブを入れ替えている。せいぜい、彼は4つの連続六度を書いたに過ぎない。ここでは、彼は単純に、Iohannes de Murisのような14世紀の理論家によって定式化された規則に従う。 不完全音程の連続に関する限り、この作品は、何ら新規なものは提供しない。cantusとテノールは、明らかに厳密な平行六度ではないが、contratenor altusは、あらゆる指示から、cantusの下に、平行完全四度で加えられたと考えられている。ゆえに、定量的に言えば、平行する完全音程は、実際には、不完全音程に優先している。 綿密に調べられた結果、皮肉なことに、fauxbourdonの平行六度の特性は、それが理論的に置き換えられた、より古い和声的特性である平行完全音程ほど重要ではないことがわかる。 p27 しかし、すべてのfauxbourdonがそれほど対位旋律的に考えられているわけではない。(cantusとtenorの)不完全音程の平行関係は、例3、BinchoisのSancti dei omnesで強調されている。   ここで、 cantus-tenor の進行は、6 8 6 6 6 6 6 6(7)6 8 / 6 6 6 6 6 6 6(7)6 8 /6 6 6 6 6 6(5)6 6 8 /6 6 6(7)6 6 (7)6 8となる。. 連続六度は、6回から7回までさまざまである。音程の約1/8がオクターブである。実際、六度の流れは、フレーズが終了する7-6進行の繋留音によってのみ、中断される。ゆえに、 fauxbourdon においてさえ、作曲家の特権が、スタイルが実際に”平行”かどうかを決定すると見てよいだろう。。 このように、Lymburgiaによる作品と比較して、(より後の時期の作品である)Binchoisによるfauxbourdonは、はるかに平行度が大きい。なぜなら、六度は、オクターブほどには区切り的ではないからである。 もちろん、Lymburgiaによる作品、あるいは問題のそのfauxbourdonも、声部のリズム的分化、不協和音程の取り扱いおよび六度の連続に対するオクターブの挿入を無視することによって、、平行六度に変えられることができる。しかし、得られた結果は、真の作品、その創作者の作品、後継者のためのモデルよりも抽象的である。 二次的には、不協和音程の取り扱いに関する限り、15世紀初頭のfauxbourdonの作曲家は、2つの方法で不協和音程を構造的に適用したことに注目することができる(訳注;fauxbourdonの初期例の特徴)。 1つの方法は、フレーズの終わりのカデンツ的雰囲気を高めるために、cantusに不協和音程を追加することであり、もうひとつの方法は、チャントを色付けするために、cantusあるいはテノールのどちらかのフレーズの中で、cantusに不協和音程を追加することが適用されたことである。 これは、チャントを装飾しているすべての音が、不協和音程を形成したことを、意味しない。実際には、しかし、装飾があふれているという性質上、音の衝突が避けられないものもある。 p28 これは特に、朗唱の設定音を示した作品、すなわちmagnificat や psalmsにおけるよりも、決まった旋律を持つチャントの設定、すなわちヒム、アンティフォン等において、特に当てはまる。時折、チャントのメロディの音でさえも、不協和音程を形成するであろう(例8aと9、第5小節参照)。 すべてのfauxbourdon作品を全体的に考えると、最もよく使われた2つのメロディ的な不協和音程はおそらく、繋留音とéchappéeであることがわかる。両者の例は、cantusのカデンツ点で見出される échappéeは、しばしば誤ってLandini cadenceと呼ばれる固定観念的なカデンツ装飾の一部である。échappéeは、初期のfauxbourdonにおいては、この時代の他の種類の作品におけるように、不可避のものであった。 15世紀の間に、それは、繋留音的なカデンツに置き換えられた。過渡期には、例4のような作品の連続フレーズで使用された、繋留音といわゆるランディー二カデンツを見出す。  両方の種類のカデンツは、上記の例2と3]でさらに観察することができる。先取音は、繋留音的カデンツの補助的な装飾としてしばしば使用された。これの実例は例3,BinchoisのSancti dei omnesの第4,8、15小節に見いだされるかもしれない。 繋留音はしばしば、初期のfauxbourdonにおけるシンコペーションという結果となる。例5および7に示されている図のこの手順は、アルスノヴァの時代のより古い技法との関係は断っている。suspensionsは、ひとつの声部のシンコペーションの結果として、生じていた。 GrossinによるExample5は、どのようにsyncopation-suspensiondisisonsanceが蓄積するのかを説明している。この例は、Ao 51 Kyrie 1のうちの最後の8小節分を示している。第6、8、9、11、および12小節にはすべて、シンコペーションによって形成された不協和音程が含まれている。ほとんどの場合、シンコペーションはcantusを含み、テノールはそれによって形成された不協和音程を解決する。さらに、第一16、9、および11小節には、装飾的な解決がある。  �p29 その他の比較的マイルドで、アクセントのない不協和音程の音型の大部分、経過音やcambiataは、fauxbourdonの初期フレーズの間でのプレインチャントの色彩化の統合的部分として生じる。 実際には、非常に少数の装飾的な音は、本当に不協和的である。cantus に見られるこれらの大部分は、テノールとは協和音程を形成しているが、より少ない割合のものでは、不協和音を形成するであろうことは避けられない。それによって、一部の作曲家は、より多くの不協和を形成する傾向があり、他の作曲家はより少ない傾向にある。 この工夫の固有の限界を考慮した驚くべき多様性の可能性は、Dufayの6つの初期のfauxbourdonの賛歌によって説明されるかもしれない。 定量的に言えば、デュファイが、彼の最初期のfauxbourdonとされる作品、Vos qui secutiにおいて、不協和音程を多く使ったことに注目すべきだろう。この後ほどなく、デュファイは、意識的に、不協和音程の集中をかなりの程度まで減少させたことが明らかになる。Kyrie BL(N)123およびSupremum est BL(N)168人にとって最もよきもの (423/697)におけるように。 例6a-dは、いくつかのDufayの賛歌からの抜粋を示しており、これは,我々が出会う可能性のある不協和音程のさまざまなタイプを示している。 例6aは、デュファイのConditor alme siderum , BL (N) 293の最後のカデンツからのもので、cantus and the tenor の間の解決されない五度を示している。例6bは、デュファイのAve maris , BL (N) 304 からの第4小節において見出されるcantusでの上行cambiataをている。単一のéchappéeがすでに説明されているが、例6cにおけるChriste redempter...expatre 第7小節では、2声における同時のéchappéeを見出す。これまでに説明された通常の繋留音は、例6dにおいて、上方へ解決する繋留音として、示されている。これは、Christe redempter...expatre 第11小節からの引用である。。 p30  appoggiaturaは、おそらくfauxbourdonに見られる最も珍しいタイプの不協和音程のメロディ音型である。それは、小節の比較的アクセントのない部分で主に使用され、非常に短い継続時間の音価 (semiminiae)で示される。DufayのExultet celum , measures 16 and 21のように。そこは、第3拍の弱拍である。DufayのAd coenam 第9小節のように。そこでは、第2拍で見出される。 第1拍でのappoggiatura使用の2つの例外がある。DufayのDeus tuorum. measures 11-12 (Example 8a infra) と Ray. de LanのUt queant, MuL 12, measure 10 である。この後者の作品は、lower neighbourの例外的な使用を示している。第15、25、および35小節では、cantusuのlower neighbourは、繋留音がすぐに続き、それによってカデンツ内に2つの連続した不協調音程が生じている。 Dufayの初期のfauxbourdon作品は、不協和を観察するための最も有益な分野を提供する。Dufayの大胆で技術的な円熟度には、驚かされ続けることだろう。Dufayが軽々とやってのけたような複雑で技巧的な表現とは対照的に、Feragutiのような作曲家のシンコペーションや器械的な装飾のやっかいな使用は、例7で見られるように、活気のない想像力を明らかにする。  fauxbourdonデバイスの厳密な制限は、作曲家の音楽的な技量に最大限の負担をかける。何人かの作曲家は、平行六度の無限の鎖を提示している。 他の作曲家は厄介なリズムと調和の組み合わせを試みる。 しかし、チャレンジができて、fauxbourdonの状態で本当に興味深い音楽作品を作曲することができる作曲家はごくわずかである。 p31 最も一般的に使用される不協音程は、2つの利用可能な協和音程に最も近いものであり、五度と七度は六度に解決され、七度と九度はオクターブに解決される。 例外的に、より通常ではない音程と解決が見出される。Dufayは、彼の作品Deus tuorumの第12小節(例8a)とセクエンツィア Isti sunt duae olivae の彼の設定では11度を使っている。Ray. de Lan は、彼のUt queant laxis (Example 23, measure 10, in Volume II)で、不協和音程のユニゾンを使っている。  LiebertのSanctus 92 Tr 92(I)1418のダブルオクターブは、作曲家が自分自身をおいた困難な位置から自分自身を引き出すのに示した技術的熟練として興味深い。( 例8b)。 時折、解決のされない不協和音程があり、そのほとんどが十度である。 したがって、例2、Lymburgia'のAd coenamは、DufayのAve maris stella(例8c)第21小節と同様に、第15小節において、解決されない十度を示している。 p32 Vm676やRitson写本のような地域的なソースについても、解決のない十度のさらなる使用について、注意が必要である。 声部のリズム的な独立に関しては、初期のfauxbourdonにおける典型的なcantusとTENORの独立が、例2で説明されたLymburgiaのAd coenam、および例3のBinchoisによるSancti of the omnesなどで説明されている。一方で、後の写本ModBに見られるような、それほど独立していないnote-against-note スタイルも示されている。 このタイプの書法は、後のより定型的なfauxbourdonのスタイルに近づいている。これまで見てきたように、これは初期の作品では一般的ではない。私たちがデュフェイの初期の賛歌のcantus とtenor のリズムパターンを小節ごとに調べると、小節の4分の1以上がnote-against-note 形式で設定されていることがわかる。 2つのリズムスタイルの間のコントラストは、Dufayの賛歌 Iste confessorによって最もよく説明されるかもしれない。 この作品の最初のフレーズは、彼の賛歌に見られる最も顕著なnote-against-note 形式で書かれているが、続くフレーズでは、対照的に、通常のリズム関係が優勢になる(例9)。  p33 Iste confessor の最初のフレーズに見られる驚くほどまれなnote-against-note 形式のパターンとは対照的に、 DufayのAve maris stellaの大部分の反行と斜行の優位性は、初期のfauxbourdonの対位法的な振る舞いを示している。例10は、この作品からの2箇所の抜粋、第9-13小節と第16-17小節を示している。  このタイプの動きは、この制限的なデヴァイス(fauxbourdon)を使用して納得のいくように書くことは困難で、確かに、意図されていたものである。 作曲家は明らかに、性分に合わないことを試みようとし、ごつごつした旋律を書こうとした。そこでの数少ない抵抗のあり方は、オクターブカデンツとともに混じり気のない平行六度を書くことであったろう。 対照的に、デュファはしばしば、反行と平行進行を短い部分でしばしば、交互に入れ替えている。 Dufayの作品に加えて、Feragutiによる2つのfauxbourdonとLymburgiaによる5つfauxbourdonが、BLで示されている。 匿名のものはない。 Feragutiのfauxbourdonは特に、自分自身を区別していない。 それらは、例7に示されるような、宙に浮いている ようなタイプのリズム活動によって特徴付けられる。 作品は、tempus perfectumで書かれているにもかかわらず、 Lymburgiaのfauxbourdonのスタイルは、BL(N)319のマニフィカトの印象的なリズム的な同質性から、例2のDufayの賛歌Ad Coenamのやり方におけるパート対立まで様々である。 note-against-note様式が、それが賛歌のメロディーに適用される前に、詩篇唱的なマニフィカトにおいて、一定のやり方で明らかに最初に使われたことは、注目に値する。 p34 Lymburgiaは、リズムとパフォーマンスの両面でテノールとcantusを等しく扱うことで、後にModBのアンティフォンに見いだされるテクニックの関連付けに成功した。1 1LymburgiaのAd coenam(例2)の器楽的なテノールと、バンショアのSanti dei omnes(ModB, 例3)の声楽的なテノールを比較せよ この作品は、古いnote-against-note 形式とnote-against-note 形式のfalsobordoneスタイルの実現に向けての重要なステップを達成した。 15世紀の終わりに向かって、単純なスタイルは、falso-bordoneの詩篇唱の聖歌の設定のためだけに使われた。 Lymburgia やFeraguti の fauxbourdon では、通常、2,3,4回の連続平行音程(5,6回はめったにない)のみが見い出される(c.f p27)。 このように、初期の fauxbourdon の作曲家は、テノールとcantusの平行性に厳格に追従しすぎず、むしろ①六度とオクターブの可変的音程パターン、②時折の不協和音程、3)声楽のcantusと器楽のテノールという対照的な音色、④テノールとcantusのリズムの独立、によって、異質性の要素を導入した。 最初期のfauxbourdon の作曲家たちが、可能な限り多くのポリフォニック技法を導入することによって、fauxbourdon のデバイス自体に固有の平行進行を和らげることを意識的に好んでいたことは明らかである。 したがって、初期のスタイルを対位法的であるとして、後のfauxbourdonを平行進行的とすることが適切な場合がある。例2と例3にはfauxbourdonの適応具合の説明があるが、明らかなことが1つある。それはつまり、fauxbourdonという用語を、スキーム的かつ厳密に平行六度を使用する書法スタイルの同義語として使用することは、過度な単純化になる、ということである。 <cantusとcontratenor> fauxbourdonの声部はもちろん記譜されていなかったので、我々は、fauxbourdonの初期の頃のcantusと tenorよりも、(cantusと)平行進行した(記譜されていなかった)contratonor altus についての知識が少ない。 ラテン語のcanonを伴なうVos qui secuti のような作品から、そして、FMからのBinchoisや作者不詳のMagnificatによる2つの作品から、p18で述べられたように、平行四度は、cantusとcontratonor altus の間で、一定に維持された。 Anonymous Magnificat primi toni, FM 39(fo1。52v-53 r)は、この手順を説明している。 faulx bordon(原文ママ)の銘刻文字は、Quia fecit とSicut locutus のコントラテノール部分にのみある。両者は同じ音楽設定がされている。 最初のフレーズで、 cantus とcontra(tenor) altusの間の音程は、4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4である。合計33の音程から、3つを除くすべての音程は四度である。実際のところ、第4,13小節の三度は、その点で, cantus とtenor の間は十度であるという事実によって引き起こされている。そうした場所では、cantusの下は四度では、かなり耳障りな不協和を形成することになるだろう。このように、contratonor altusは、 cantusとtenorの関係のように対位的な声部とはなっていないが、それは時折り、不協和音程を避けるために修正されることになる。 p35 このfauxbourdonセクションと比較して、Magnificatの他の部分は、その音程において完全に自由なコントラテノールを提示した。記譜されたcontratenores altiを伴なうその他のfauxbourdonからでは、BinchoisのUt queant laxisの設定には、cantus とcontratenorの間に、合計49の四度、1つの三度、五度、六度がある。斜行進行のすべての3つが、経過的不協和音程として扱われ、解決されていることは、注目に値する。 BLにおける記譜されていないコントラテノールの性質に対するさらなるエヴィデンスは、それに代わってcontratenores sine faulx bourdon (むろん、書かれたもの)を含む作品から集められるかもしれない。 BLはこうした2つの作品、すなわち、DufayのAve maris stellaとLymburgia's Magne diesを含んでいる。これらの作品は、それらの(書かれていない)contratenor with faulx bourdon について、確実に否定的な方法で、いくつかのエヴィデンスを提供する。 (書かれた)contratenor sine faulx bourdon は、通常のcontratenor altus et bassus のように容易に認識でき、それはテノールと交錯するという点で、15世紀初頭の3声作品において、一般的に使用される。それと, cantusあるいはtenor のどちらかとの間の音程の選択は、fauxbourdonの場合のように、予め決められていたわけではないが、当時の音楽に固有の一般的な和声の原則に従う。 例えばDufayのAve maris stellaの、書かれたcontratenor sine faulx bourdonは、cantusとの一連の音程は、以下のようになる。4 4 4 4 4 4 10 8 10 10 12 10(9)10/10 12 8 10 8 10(11)8 10 ..... ..... Dufayは明らかに、fauxbourdon altusの厳格な模倣におけるnon-fauxbourdonのコントラテノールを開始したが、2小節の後に、この手順を完全に断念した。一連の音程に、もはやこのパターンは出現しない。 DufayのExultet celum, BL(N)310のようないくつかの作品では、fauxbourdonのテノールに加えて、自由に作曲されたテノールが見い出される。 cantus と fauxbourdon tenorとの間に形成される音程の連続は、8 6 6 8 6(5)6 8 6 6 6 8 6(5)6 6(5)8である。cantus と non-fauxbourdon tenor の間に形成される音程の連続は、8 10 10 10(9)8 5 6 8 6 5 6 8 1 0 6 5 6 6 5 8 ..........となる。 後者(cantus と non-fauxbourdon)の連続における十度の平行や五度と十度の自由な使用は、前者(cantus とfauxbourdon)における六度や八度へのかなり厳密な執着と対照的である。そのため、faulx bourdonと、(書かれていない)カノン的な背景を持つステレオタイプの音程の一定のパターンとの関連は、すべてのfauxbourdonに共通のスタイル上の特徴であると思われる。 これは明らかに、記譜されないカノンパートにおいて特に当てはまるが、書かれた部分の一般的な傾向についても説明している。逆に、(書かれた)sine faulx bourdon はこれらの制限をなくすことを意味することが明らかになる。 (書かれた)non-fauxbourdon contratenoresは、ステレオタイプと、対位法的なコントラテノールの間の演奏における選択を提供するために、作曲家によって供給された代替声部である。 アドリブで演奏されるべき声部を提供するこの実践はよく知られており、多くの作曲スタイルで適用されてきた。 Dufay や Lymburgiaのこれらの作品で証明されているように、演奏されるべきパートが、fauxbourdon のまさにその始まりから生まれて有用化されたものであることに注目するのは興味深い。 p36 <まとめ> 最も基本的なソースBLから得られたエヴィデンスを要約すると、 cantus とそれに平行するcontratenor altusの連続がほとんどの部分でしっかりと確立されているのに対して、cantus と tenor のそれはより可変的であり、(書かれた)non-fauxbourdon contratenor とともに形成された音程はまったく自由であることがわかる。このように、上声部間の平行四度が、fauxbourdonのオリジナルな様式的考察であったことは明らかであろう。それに対して、cantus と tenor で形成された六度とオクターブは、単なる偶然であった。 MODENA, BIBLIOTECA ESTENSE, LAT. MS 471 -ModB http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/mus/i-mo-beu-alfa.x.1.11.html http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/mus.html 対位法的なものから平行なfauxbourdonへの変化は、1440年より後10年の間に始まった。(cf.p33)fauxbourdonの最も初期の作品が現れてから15年くらいである。 最も顕著な変化のいくつかは、ModBのfauxbourdonに示されている。時系列的には、基本的な写本(BL)に続くものである。 この写本ModBの最初のfauxbourdon作品は、賛歌の複写のいくつかで、主として、BLからのデュファイ作のものである。これらの作品はそれでも、対位法的な様式への傾向を示している。 <Magnificat> 我々は、以下に、Magnificatsの各セクションを示す。そこから、Dufayの設定octavi toniは、それが節から節への、音楽的なテクスチャーの交替の、どちらかといえば精巧なスキームを含んでいるために、注目に値する。    写本(87/279) p38 声部の数の増減に加えて、厳密なfauxbourdonのコントラテノールからより自由なコントラテノールへの変更、その上に、声楽と器楽の組み合わせの交代がある。したがって、Magnificat全体は、中世後期の典型的な万華鏡のような効果を与える。 声とテキストの関係におけるfauxbourdonの一定の交替は、もともとのフォーブルドンの概念からの重要な変化を示している。BLでは、(N)319 Magniftcat、Lymburgiaを除くすべてのテノール声部は、テキストがなく、楽器演奏を示唆している。 <アンティフォン> LymburgiaとDufayによるMagnificatsの独立した例は、ModBにおけるアンティフォンで示されているこの様式の書法の保存のための推進力を提供している。 以下の最後の3つのfauxbourdon antiphons , Nos. 52 -54は、両声部において、テキストを含んでいる。 さらに、これらの作品のほとんどすべてが、2拍子への変更をもたらす。この変更は、以下のように、こうした作品の順序を遵守することによって、写本で見いだされる。  例 Magne pater Fede  semibrevesとminimaeが主体になっている(prolatio音価) 最後の3つのアンティフォンは、均質なボーカルスタイルで作曲されている。そして最後の作(Propter nimian)は2拍子(ヘミオラ付き)である。この最後のグループでは、作品は、デュファイのsemibrevesとminimaeの典型的な動きとは対照的に、brevesとsemibrevesで動く。その上、設定はもっとnote-against-note的になった。  brevesとsemibrevesが主体になっている(tempus音価) それゆえ、アンティフォンで示された(より新しい)スタイルは、以下の4つの点で、(マニフィカトのような)fauxbourdonの賛歌のそれとは異なっている。

この様式のantiphonsの一つは、例3、BinchoisのSancti dei omnesにおいて、すでに引用されている。おそらく1440年以降の10年間で作曲されたこれらのすべてのアンティフォンは、記譜された声部のより大きな同質化とボーカリゼーションを引き起こした作品の単純化を示す。この点について、Besselerは、以下のように記している。 p39 これらの所与の対位法を経験するために、初期の聖体拝領後の祈り(Vos qui secuti)とBLからの賛歌(ModBにおけるアンティフォンを伴う)を比較するべきである。細かく刻まれたディスカントメロディと、リズム的にまったく独立した楽器のテノールの対位は、(ModBの)規則的な和音進行に圧倒されていっている。そこでは、カデンツ公式のみが、ディスカントの初期の主要な地位の名残となっているのである。1 1 Besseler、opere citato、p。 184参照。Besselerはこの新しいスタイルを、平行fauxbourdonというより、Sing Fauxbordonと呼んでいる。 彼は、フォーブルドンを本質的に平行化のためのデヴァイスと考えている。そして、これらの作品は逆行進行や対位的リズム、非和声音などを示し、この様式には適していない、としている。 これらの作品において、連続六度の数は明らかに増加した。 DufayのPropter nimian(ModB)54においては、たとえば、7つの六度の2連続、6つの六度の、5つの六度の2連続、さらに、4,3,2つの六度がある。 (42-^54の)7つのアンティフォンのすべてがまったく同じ手順に従うわけではないが、初期のfauxbourdonの不協和音的な装飾音調のほとんどは、カデンツにおける先取り音や繋留音を除いてなくなっていると言えよう。そのパターンは、将来的には標準的になっていくのであるが。 繋留音を持つカデンツの使用が増えるにつれて、古い、いわゆるLandiniメロディ公式は、特に1450年以前に書かれたすべてのfauxbourdonのうちでもっともnote-against-note方式に属しているBinchoisのfauxbourdonのアンティフォンでは、使われなくなった。 特にBinchoisの fauxbourdon では、そのテキストが、カデンツのためにあった短いメリスマとともに、本質的にシラビックに設定されており、cantusにおけるプレインチャントがまったく装飾されていない、ということが見出される。 Fedeのantiphon Magne pater(ModB 42)は、典礼的な一連のピッチの装飾をほとんど提示していない。そして、記譜された声部の間で、5つの連続六度の連続を含んでいる。それにもかかわらず、この作品は非常に古風で、テノールのためのテキストを持たず、brevisの3分割を使っている。 Binchoisの2つのfauxbourdon antiphons と比較すると、Dufayの4つの同様の作品は、はるかに多くの内部変異を示す。 例11、Dufayによるantiphon Hic virdelicen(ModB 46)の設定は、明らかに、新しい2拍子スタイルでの最初の作品の一つである。   p40 tempus imperfectumの計量記譜法では、tactusの単位はbrevisではなく、いまだsemibrevisであった。ModB 48、52、53、54のように。テノールとcantusは、(Magnificatのような)賛歌におけるよりも漠然とした平行進行であるが、 note against noteのスタイルを保ってはいない。 minimumで生じる不協和音程はしかし、カデンツのみではなかった。DufayによるModBの他のアンティフォンexempli gratia Propter nimian(ModB 54)とPetrus Apostolus(ModB 48) と比較すると、平行スタイルと対位法的なスタイルの混合の豊かさは、より容易に理解することができる。しかし、Dufayのアンティフォンのどれもが、Binchoisによるアンチフォンの平行度合を達成していない。 しかしながら、一定の内部の様式的な進歩はないようである。 ModB 45 Sapiente filioのように、古い、いわゆるLandiniカデンツが完全に欠けており、連続した六度がしばしば7回を数える。ModB 45 Sapiente filioのように。、テキストのメリスマ的なポジショニングやTENORのテキストの欠如などのような古い特徴も見い出される。 ModB fauxbourdon antiphons の書かれた声部の目に見えるようなスタイルの変化は、間違いなく、書かれていないcontratenorに影響を及ぼさなかったわけではない。残念ながら、我々は、発展のこの段階でのこの声部の変化についての知識を持っていない。 fauxbourdon contratenorのただひとつの音符も、ModB自身には、書かれていないのだから。我々は、後の写本CS I5の中でのDufayのPetrus Apostolusの設定に対する表記された contratenorを見いだすが、それについては後で詳細に論じることになるだろう。 cantus や tenor の交替が、contratenorの性質の変化に影響したことは明らかである。あるいは、contratenorの様式的な変化は、記譜された声部における補正を必要とした。我々は、Este家の2番目の写本、ModCで証明されているように、15世紀の最後で起こった変化を検討するまで、これらの変化がより明確な意味であることを検討する立場にはないであろう。 |