| DUFAY D.Fallows2 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

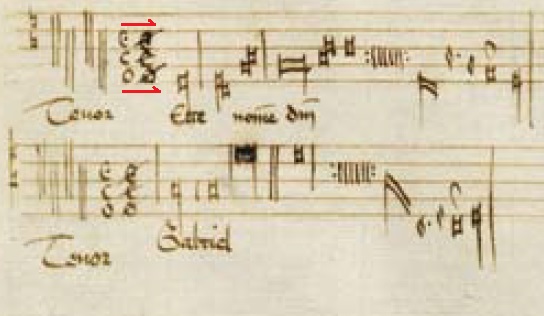

| p103 9 The isorhythmic motets デュファイの生涯の物語の詳細は、彼の2つの重要な特徴を示している。すなわち、彼は知性的であり、その生涯の初期に、彼の技法や発明的リソースを示す機会に恵まれていた、ということである。これらの特徴は彼のモテットに最もはっきりと現れている。彼の約200年前にさかのぼる形式で構築されたワークである。 デュファイの偉大な先行者であるJ.チコニアによるあらゆるモテットには、VeniceやPaduaの町に関連した政治的出来事や個人的なことへの仄めかしが含まれている。そして、ジョン・ダンスタブルのモテットは彼らの言及ではあまり明白ではないが、それは、彼のモテットが、特別な機会のためであったからであろう。 デュファイの13のイソリズムモテットのうちの11は、特別な機会に結びついていたが、それらは彼の人生の最初の半分を代表している。 15世紀半ばまでにイソリズムモテットは、時代の嗜好からはずれてしまっていた。まるで音楽家らや彼らの庇護者らは、それが昔の美的基準に基づいた空の形であることに気づいたかのようである。それは、人文主義の時代、芸術の官能性、個人の時代とはほとんど関係のない原則である。 モテットの2つの主要な特徴は、全体的に、こうした新しい信念には反していた。 通常モテットは、同時に響く2つの異なった歌詞を持っていた。そして、歌詞は普通、いくつかの点における関連性を持っていた。それはおそらく、韻を踏む言葉をシェアしさえして、同時にそのように歌うことは、必然的に、ゴシック精神では歓迎されたかもしれない聴覚上の混乱から生まれた豊かさを生む結果となっていたが、残念なことに、15世紀のイタリアにおいては、非現実的なもののように思われていた。 そして、イソリズム的な構造は、数のシステムや潜在的理解への13世紀的願望に訴えた上品で独創的なスキームだったが、ドナテルロやブルネレスキーの同時代人に対しては、ほとんど響くことがなくなった。 p104 <Vasillisa ergo gaude(1420)> Guillaume Dufay - Vasilissa ergo gaude  デュファイが自分の目的に合うように特定のチャントを変更したことは、彼が使用した正確なバージョンがまだ特定されていない可能性がはるかに高いということである。 p105 テノールは、2つのリズム的に同一なパートに投げかけられている(タレア)。タレアが終止のカデンツに残された2つの音符を伴うメロディに2回適合することは、デュファイのモテットに特徴的なことである。though in two cases the talea fits three times into the color and in three cases the color and talea are of the same length.'7 Vasillisa ergo gaudeについての重要なことは、この点における形式の厳格性である。モテットを二分する2つのイソリズムは、テノールのみならず、4声部すべてにて同じリズムパターンを持っている。この”全体的イソリズム”は、14世紀に散発的に現れ、チコニアの作品において1400年頃に1つの原理として確立されるようになったイソリズム技法の拡がりである。 例16  p106 だが、チコニアは、ダンスタブル同様、上声部のある種のリズムパターンを歌詞により容易に適合させるために変えて、全体のイソリズムをいくぶんルーズに使用しているが、デュファイは、この技法の使用にあたっては、文字通り変えることはなかった。 ここで興味深いのは、リズムを異なる音符で繰り返す必要があるということではなく、音符を変更する方法である。第2タレアでは、2つの上声部の音符A→Dのオープニングの模倣パターンが再び示され, 低いピッチのD→Aを使用している。さらに、第26小節のE上のカデンツは、第65小節のA上のカデンツに反映されている。五度離れた対照的な音色領域は、デュファイの初期の作品で非常に重要であることが多く、チコニアのモテットのいくつかにその前例がある。 2つのセクションの関係をよりはっきりさせながらも、リズムスキームは、タレアの最後に向かって、より複雑化している。(例15のテノール参照)。そのために、第62小節での2番目のイソリズムへの移行は、冒頭のより長い(テノールの)音価への突然の復帰で強調される。 p107 第2タレアへの動きはそれゆえ、より早期のモテットには見られないような方法で、非常に分りやすい。そして、同じ技法は、その他のデュファイの1420年代のモテット、特にO gemma,lux,やApostolo gloriosoなどのようなものではっきりと現れる。 広域の形式的用語でのモテットの効果のさらに重要な側面が、そこにはある。上声部の間でユニゾンの模倣を引き起こす第2タレアでのさまざまなパッセージは、第1タレアにおいては、より緩い。 モテットの冒頭の非イソリズム的カノンとともに、、作品は、3つのセクションに分けられることになろう。すなわち、冒頭セクションは24小節分で、すべてユニゾンの模倣である。2番目のセクションは、第1タレアの39小節分で、ゆるやかな模倣を伴っている。そして最後のセクションは、第2タレアの39小節分で、よりいっそう、ユニゾンの模倣を伴っている。したがってイソリズムの用語で言えば、モテットはXAAの形式となる。2つの上声部の間の模倣で言えば、それは、ABAに近くなる。 対位法的構文に関しては、例16から、Vasillisa ergo gaudeが、3声のソングよりも複雑であることは、明らかである。一般的に、デュファイの4声の作品は、対位法的に説明するのは簡単ではない。単純なルールは一般的に適用できない。さらに、モテットの構文は、その歴史を通して定義するのが困難である。 厳密には、テノールがもちろん基礎となる。初期のモテットの上声部のテキスト付部分は、‘motetus' (or ‘duplum') and ‘triplum' と呼ばれていた。これらの用語は、階層的な意味が明らかである。デュファイのモテットでは通常、どちらがどちらであるかを判断するのは困難であるが(一般に、当時の写本は、テキストのついた声部にタイトルを付けていなかった)。したがって、音楽の例でそれらの声部に付けられた名前は、暫定的なものとして扱われる必要がある。 Vasillisa ergo gaudeは、声部の間で、多くの平行八度や五度を含んでいる。デュファイの先行者の間では、平行進行は、比較的普通だった。Machaut,Dunstable そして Ciconiaでさえ、4声書法において、そうした進行を許容していた。 デュファイとともに、そのような平行は、より稀になった。 Vasillisa ergo gaudeにおいては、特に、すべての平行進行は、コントラテノールとその他の声部との間にある。それは、技法的コントロールのある種の欠如を示唆しており、(各声部を垂直的にではなく)ひとつづつの声部を順に作曲していく”連続する作曲法”の考えを支持しており、コントラテノールは、その他の声部にあわせるように最後に作曲された。9 p108 それはおそらく、音価を変えることの問題が真実であり、各パートは自明で独立でなければならないという信念が高まっているのである。特にデュファイのモテットや循環ミサ曲では、独立性と声部の平等性の高まりという観点から、作曲家としての彼のキャリアをたどることができる。 Vasilissa ergo gaudeでの平行(五度の)書法の量は、その内容において、これが本当に彼の最初期の作曲の1つであるという証拠を強く支持するであろう。 15世紀の末になるまで、ある種の平行五度進行はまったく一般的であったが、デュファイの後のモテットにおいて、彼が、Vasilissa ergo gaudeで見られた平行進行を避けるために、いかにどんな苦労も惜しまなかったかは、後のモテットで見ることが可能である。 そのイソリズムスキームにおいて、Vasilissa ergo gaudeは、チコニアのモテットUt te per omnes celitumに続いている。そのチコニアの作品は、デュファイのモテットでより明確に現れる、2分されたそれぞれのイソリズムの間の、ある種の主題的および調性的関係の明らかに意図的なトレースを示している。 しかし、重要な相違があり、それは、デュファイが両上声部において同じ歌詞を使ったということである。それは、当時は新しく思えた伝統からの訣別であった。 単一歌詞を使うというこの原則は、デュファイの現存するイソリズムモテットにおいては、1430年代になって再び現れるが、1420年代の現存する4作のモテットを見ると、彼が、別のやり方で、14世紀からのさまざまなイソリズム技法をマスターしようしていたこと、彼自身のやり方でそのニーズを採用しようとしていたことが、理解できる。 Ecclesie militantisを含めて、これらのうちの3作は、イソリズムスキームとは別の、冒頭カノンあるいは偽カノンパッセージを含んでいる。 いくつかの初期のモテットは、非イソリズム的導入を持つ。すなわち、マショーの作品においては、5作ある。しかしこれらは、より単純な点において、デュファイのそれらからとは、異なっている。 Vasilissa ergo gaudeは、カノンの冒頭デュオを持つモテットの最初期の例である。その様式は、より早期のモテットにおいて予見され、そして厳格なカノンは、14世紀のcacciaの特徴ではあるが。デュファイの導入デュエットは、互いに、興味深い同一性を示している。あたかも成功したが、リモデリングして完成させる価値のある単一の発想として繰り返し試していたかのように。 例17のそれぞれの場合において、後半部分の声部は、signum congruentiaeで入ってくるが、17a-cは純粋のカノンであり、17d in canon only as far as the present example stretches.  p109 <Rite majorem Jacobum canamus(1424)楽譜へのリンク> Dufay - Rite majorem Jacobus 1420年代のモテットのもっとも魅力的なものは、Rite majorem Jacobum canamusで、導入部位に非イソリズム的パッセージのない唯一のものであり、Vasilissa ergo gaudeとメインセクションが同じ長さであるという特徴を分かち合う特徴を持つ、唯一のものである。 少なくとも、より正確には、Rite majorem Jacobum canamusの後半部分は、前半の66小節分に対して62小節分で、やや短い。それは、prolatioからtempus(6/8から3/4)への記譜法の変化の結果である。 1420年代の他のモテットは、(Vasillisa ergo gaudeで見られるような)後のセクションのテノールをスピードアップするという確立された伝統に従って、作品が印象的なクライマックスに移行する。 Rite majorem Jacobum canamusは、あらゆる点でより穏やかで繊細な作品である。各半分は、単一のコロルで2つの完全なイソリズムのセクションにあるため、各半分には、Vasilissa ergo gaudeのイソリズム部分全体の形式的な構造が含まれている。 しかし、ここでの追加の詳細は、そのイソメリック構造である。イソメリズムは、モテットのさまざまな表現に適用されている単語である。 一般にそれは、2つ以上のセクションで同じメロディーのアウトラインを使用することになる。最も有名なのはデュファイの4つのイソリズムセクションが存在する1436年のNuper rosarum floresである。それらのセクションは、最初のメロディーのアウトラインのバリエーションのセットとして見ることができる。(訳注;それぞれは6:4:2:3という比率でイソメトリック構造になっている)11 Rite majorem Jacobum canamusで起こるのは、むしろかなり異なる。2つの上声部はtriplumと motetusで、モテットの後半全体のメロディーの輪郭を交換する。12 例18では、両半分の冒頭が平行に示される。  声部交換自体は、特に鼓舞されるべき発想ではない。ある程度は、おそらく、14世紀ないしはより早期の、英国のモテットに見出される技法に由来する。交換されるセクションははるかに短く、文字通りに交換されるが。 p110 2つの下声部の実際のピッチは、Rite majoremの2つの半分で同じなので、2つの上声部の同じメロディーのアウトラインを維持することは、モテットの後半を構成する最も簡単な方法であると主張されるかもしれない。 しかし、デュファイは、彼の独創的なスキルの一部として、この手法を別の自主的な制限として使用したようである。2つの半分の違いは非常に慎重に計算されているようである。 1つの違いは、Vasilissa ergo gaudeですでに述べたスキームを彷彿とさせるデバイスに由来している。モテットの前半には、2つの上声部の間に少なくとも痕跡的な模倣が含まれているが、後半では、例18の短い一節にも見られるように、可能なすべての時点で模倣を導入している。そして、モテットの終わりのパッセージは、顕著な三和音の模倣で、その穏やかなクライマックスに達する。 しかし、それだけではない。すでに述べたように、各半分は2つのタレアとなっており、すべての声部でイソリズム的であり、4つのほぼ等しいセクションの全構造を提供している。(下譜)  2つの下声部 これらのセクションの最初の方のセクションは、模倣が含まれていないが、Gと高いCの間のメロディー領域を探索して2つの上声部が互いに引き継がれていく(例19)。  2番目のセクションでは、Aの下の下部領域(モテット全体に一種の基礎的音符が残っている)を同様に探索している。一方、最後の4番目のセクションでは、2つの領域のバランスが取れている。 要するに、Rite majoremは、受け取った数に基づいた形に、旋律の一貫性と長距離の形へ当時のアプローチのさまざまな要素を課そうとする積極的な試みを示している。 p110 より初期のモテットの伝統から取られたさらなる特徴は、Rite majorem や Apostolo gloriosの両者に現れる。すなわちそれらは、"solus tenor"と呼ばれる、余分な声部を持っている。それは、低声部のリダクションである。”solus tenor”の目的は、いろいろ論じられてきているが、はっきりした結論は出ていない。(略) P112 <Ecclesie militantis(1431) 楽譜へのリンク> 楽譜 Guillaume DuFay -- Ecclesiae militantis Ecclesiae militantisは、おそらく1431年の作で、異なったチャントをベースとした2つのテノールを持っており、3つの上声部に対して、異なった韻律の、、3つの異なった歌詞がある。その雄大な構造は大胆であると同時に、すべてをイソリズム的に分類できないリスクもある。18 その2つのテノールは、両者ともに、大天使ガブリエルに関連したチャントを基礎としており、それゆえ、特に、Cardinal Gabriel Condolmieriの教皇戴冠式にふさわしい。  それらは不条理なまでに単純であり、実際には、モテットのその後の歴史全体の中でおそらく最短の長さしかない。テノール1には、GとDの2つのピッチしかなく、それぞれが繰り返され、テノール2も長くない。それらは例20で示され、9:4.5:6:3:9:4.5の比で、6回繰り返される。   コントラテノールとラベルされた3番目の声部には、2つのエレジー的二連行詩が現れる。 BelIa canunt gentes: querimur,Pa ter optime,te mpus. Expediet multos,si cupis,un a dies. Nummus et hora fluunt magnumque iter orbis agendum Nec suus in toto noscitur orbe Deus. このcantus firmusは、3回現れ、それぞれは、両テノールの2つのステートメントを正確に取り上げ、9:6:9の比で現れる。豊かな5つの声の質感にもかかわらず、少なくとも、それが再び現れるときに比較的簡単に認識されるように、その冒頭には十分な速さで、それは動く。(例21)  この枠組みでは、2つの上声部は完全なリズム的自由を持っている。これは、フィリップ・ド・ヴィトリやマショーのモテットでは通常であったが、15世紀には非常に珍しいことであった。デュファイは、1430年代のさらに3つのモテットで、その自由度を利用することになった。しかし、この場合、デュファイは再びRite majoremのイソメリックテクニックに頼った。19 カノン的に始まる自由な導入デュオの後、デュファイは、‘Bella canunt gentes' のメロディの3つのステートメントに対応する3つのセクションに上声部を配置している。これらの3つの主要なセクションでは、声部は、上のように、メロディーのアウトラインを交換する。 また、彼はRite majoremと同様の手法に従うが、模倣の使用においてはVasilissa ergo gaudeの手法におそらく近い。 自由な導入と最初のメインセクションにはいくつかの模倣があるが、それほど多くはない。2番目のセクションは慎重にそれを避けている。そして3番目のセクションには、終止の”Amen"の歓喜の三和音の模倣で最高潮に達したすべてのものとの印象的なコントラストを提供するのに十分なものが含まれている。 p114 この場合、デュファイは、韻律構造の異なる独立したテキストを上声部に与えることで標準的な慣習に身振りをするが、圧倒的な印象は、イソリズムのモテットの技法を適応させるのに、もう一度苦労していることである。不可解に複雑なだけでなく、2つのチャント、繰り返される「チューニング」、2つのメロディ的にアクティブであるが、ほとんど独立した上声部を備えたより大きなキャンバスを作成している。しかし、その形式的な単純さの結果として容易に認識される形状に組み立てられている。 最初(の変更)は、テクスチャである。このジャンルの彼の以前の企てでは、すべて同じ音域の2つの主要な歌詞付きの声部を持っていたが、これ以後のテクスチャでは、より高音域の単一の声部を持つようになり、テキスト付きの2番目の声部はより低くなり、通常はtenor、 contratenorと同じ音域となる。 このモテットのテクスチャは、デュファイにとってだけに新しいものであり、14世紀のモテットには、こうしたレイアウトはたくさんある。しかし、同じ変化がデュファイのミサ曲でもほぼ同時に起こっている。 そうした変化は、彼が利用できた演奏アンサンブルの変化に起因していた可能性があるが、1428年から1437年の間に教皇の歌唱状況に、有意な変化の明らかな証拠はない。さらに、1435-6年のMirandas parit楽譜へのリンクの非イソリズム的作品では、2つの等しい(音域の)高い声部のスタイルが再現されている。  したがって、より合理的な結論は、この変更は、モテットの形を15世紀の美的理想と調和させるという継続的な問題に対する新しい種類の解決策を反映しているということである。 デュファイが今や、Dunstableの作品にもっと興味を持つようになった可能性もある。すなわち、デュファイの「新しい」テクスチャは、ダンスタブルの現存するモテットの1つを除いて、すべてに現れている。 その後、デュファイのモテットは、ダンスタブルからの明らかな影響のさらなる痕跡を示すが、ここではやはり、デュファイに対するダンスタブルの影響を特定することは困難である。デュファイのモテットのテクスチャの変更の完全な説明が期待される。 2番目の変更は形式である。爾後、彼のモテットは、前世代のイソリズムの慣行から離れる動きを示す。 減価していくイソリズムモテットの性質は、通常、作品の終わりに向かって速度が上がるようなものであった。デュファイはこの考えを完全に破棄することはなかった。なぜなら、彼は後期のcantus firmus Mass cyclesの2作において、そして、修正された形で彼の最後のモテットで、それを使用したからである。しかし、1430年代のモテットのために、彼は、代わりのデザインに向かって動き、他のさまざまなスキームを試みた。 <Supremum est mortalibus bonum(1433)GUILLAUME DUFAY'S CONCEPT OF FAUX-BOURDON p176~参照) > 楽譜へのリンク 写本(423/697) Guillaume Dufay - Supremum est mortalibus bonum Supremum est mortalibus bonum は、彼の初期の作品の中で、ミサと聖務日課のための特定の作品だけに匹敵するものがあった-あらゆる種類の機会に適していたため、しばしば再コピーされた。テノールのみがイソリズムであり、そのために作品の音楽的な流麗さは、スキーム的配慮にはほとんど拘束されていない。22 p116 さらに、最初だけでなく、最後のところにおいても、通常にはないような拡大された自由なセクションを含んでいる。コーダは、イソリズムセクションのいずれかと同じくらい長い。さらに、テノールは、非イソリズムのコーダの短いパッセージを除いて、チャントに従わないという点で彼のイソリズムの作品の中では独特のものである。 正式には、デュフェイは他のさまざまなデバイスを自由に採用できた。 モテットは、驚くべきやり方で始まる。冒頭のセクションは、fauxbourdonであり、その書法形式は、歌詞のoptimum communication を許容し、そして、そのセクションの最も低い声部とテノールの最初のタレアとの比較は、2つがメロディ的に関連していることを示している(例22)。 しかし、より重要なのは、冒頭のfauxbourdon texture が作品の残りの部分に統合される方法である。テノールの各タレアは3つの小節の休符で終わるので、作曲家はそれらのポイントで自由に演奏することができ、(6つのタレア以外で)2回(第74小節と第134小節)、冒頭の fauxbourdon texture に戻る。 p117 彼はまた、fauxbourdon を、非イソリズム的なコーダにおいても、使っている。そして、そして、スキームを可能な限り緩めるかのように、彼はfauxbourdon様書法を第4タレアの冒頭に組み込んでいる(例23)  ここや平行六度を使用する他の箇所では、 fauxbourdonまたはそれへの言及が、作品全体の長さに対する一種のルフランとして機能するかのように、書法は、冒頭を呼び起こす。 さらに、第3タレア,6タレアの間にはちょっとしたイソメリズムがあり、作品のイソリズム的に構造化された部分の終わりに近づくことをリスナーに警告するが、ここでは他のいくつかの作品よりもはるかに微妙で穏やかな方法でそのテクニックを使用している。 <Nuper rosarum flores(1436)DUFAYその2参照> Nuper Rosarum Flores - G. Dufay 次のモテットである1436年のNuperrosarum flores(i / 16)は、この本のどこかでで議論されています。 そして実際、それは、Sumer is icumen inとモンテヴェルディの Orfeoの間で、Caput Massを除いて、他のどの単一の作品よりも多くの議論を引き起こした。 テナーの数と比例スキームは、その献呈がなされたSanta Maria del Fiore in Florenceの構造と一致している。Supremum est mortalibus bonumおよびEcclesie militantisと同様に、自由に作曲された歌詞付きの声部を共有していることに注意されたい。同じメロディー( Terribilis estlocus iste)を五度離して使用する2つのテノールを持っている(2テノール構造)点で、この曲は、独特である。そして、そのイソメリックなデザインは、デュファイの他のどの作品よりも精巧である。 2テノール構造に関しては、Nuper rosarum floresは、1430年代のデュファイのモテットの様式変化の1つの特徴を示している。 ‘tenor secundus' は、Ecclesie militantisとNuper rosarum floresでのみプレインチャントに関連付けられるが、それ以降のすべてのモテットにも表れる。 実際には、これは、‘tenor secundus'がテノールのように長い音符で、テノールとまったく同じイソリズムの手順に属しているが、デュファイの初期のモテットのカウンターテノールの声部は、より角張った、より動きのある線を持ち、テノールからはるかに独立していたことを意味する。 2テノール構造(興味深いことに、マショーの3作の現存の4声のモテットの構造を思い起こさせる)により、デュファイはより強固なフレームワークを持たせ、それが後のモテットの形式的な複雑さの増大に貢献している。 p118 Nuper rosarum floresは、6:4:2:3という、構造的に通常ではない比率で現れる(訳注;この比率はフィオーレ大聖堂の身廊、交差部の幅、後陣、クーポラの高さ、という四つの要因の比率と同じである。デュファイのこの作品がいかに大聖堂自身を意識して作られたかがよくわかる)。それは、最後のセクションが、それよりも前のセクションよりも長いからである。それゆえ、これにより、セクションにより印象的なバランスを与えることができる。 1438年のMagnanime gentis(i / 17)でも、比例スキーム12:4:2:3で同様のことが起こっている。 この両作品は、片方が他方のリワークであり、2作を詳細に比較すると、多くのページを有益に埋めることができます。しかし同時に、2作は、通常である、減価していくテノールの計量記譜のより多くの直接的な結果である公式な機能を保持してもいる。すなわち、最後のイソリズムセクションは、(減価の結果として)加速していく上声部の音価が最も短くなるために、耳においては、もっとも速い動きとなる。 したがって、継承された慣習の一部は拒否されることになるが、それと密接に関連する部分は保持され、発展していく。構造が変わり、結果として得られるフォーマルなデザインはほとんどそのままとなっている。 (そして、このアイデアの進化のヒントは、Ecclesie militantisで明らかである。) 最後の5つのモテットには、同様の材料の集中的な再加工と再検討を再び示す、いくつかの機能がある。 それらのうち4作は、、例えば、それらの冒頭デュオで、著しく類似している。(例24).25  機能的には、これらのデュオは異なっている。Magnanime gentisは自由な非イソリズム的導入であり、Nuper rosarum floresは、(2つの)テノールはイソリズムスキーム内にあるが、(その他の声部は)自由に作曲されている。そしてMoribus et genereは、は完全にイソリズムのスキーム(”全体的イソリズム”)となっている。 もう1つの少し驚くべき詳細は、Nuper rosarumfloresとFulgens inbarが「Amen」で終止するために同じ音楽を持っていることであるが、一方のmotetusがもう一方の第2テノールラインを引き継ぐという点で構造機能がわずかに異なる。 26  スコアリングにおいて、後期モテットには2つの重要な特徴がある。(まず第1に)それらすべてのうちで、たとえ1つの音だけであってさえも、1つのまたは他の声部が、2つに分割されていること。これは、それらがソリストのためではなく、合唱アンサンブルのために作曲されたという十分な証拠であろう。 (デュファイの初期のモテットにも同じことが当てはまる可能性があるが、そこでは確固たる証拠が欠けている。すなわち、その価値があったかどうかはわからないが、ソロパフォーマンスは、13世紀とマショーの世代のモテットで意図されていた可能性が高い。) 第2に、それらの構造はスコアリングについて、さらなるヒントを提供する。テノールを楽器で演奏する場合は、2つのテキスト付き声部も楽器でダブる必要がある。 p119 メロディラインの複雑さが何であれ、音楽は大規模なアンサンブルのためのものであり、おそらくその年の教皇礼拝堂の8〜10人の歌手のためのものであり、おそらくその機会に雇われた楽器奏者によって補強されたことだろう。 <Fulgens iubar(1447年、2つのテノール構造を持つ)> このモテットにおいて、デュファイは、ダンスタブるが11のの現存モテットのうち5つで使用した3段階の二重タレア構造を採用した。 それが本当に、2つの現代版で暗示されている3:3:2:2:l:lで比例しているのかどうかについては論争の余地があるが27、しかし確かにこのモテットは、そのカテゴリーに属している。すなわち、それは実践では存在しなくても、理論的にはそこに属している。 p120 そしてそれは、Fulgens iubarが、Modena写本の英国のモテット冊子の中に現れる理由を説明するかもしれない。 (同じ広域構造に属し、デュファイの後期のモテットを特徴付ける2テノール構造を持つ唯一のダンスタブルモテットであるSalve scema sanctitatisの直後に現れる。) この計量記譜法スキームを備えたダンスタブルのモテットは、おそらくl420年代あるいはそれ以前にまで遡り28、それらは完全に異なた音世界に属している。その違いを公正に探求するには、ダンスタブルの和声と対位法の様式に対する理解を深めることになっただろう。 しかし、違いの一部は、デュファイのメロディ、進行がより明確であり、論理的な和声パターンや公式なデザインを期待することに慣れている耳に馴染みがあることである。 Fulgens iubarからDunstableのモテットに戻っていくことは、見かけの形のない、制御が不十分なテクスチャ、無秩序な不協和音、そして比較的優雅なメロディの世界に入ることである。こうしたの光の中でダンスタブルを見ることは、Dunstableを軽蔑することではなく、デュファイの作品における音楽の優先順位がどのように完全に異なっているかに注意することである。 デュファイの作品の中期モテットと初期モテットについて以前に行われたコメントとは対照的に、ここでは構造は同じままであっても、形式はまったく異なる方法で発展している。議論されてきたFulgens iubarの3つの形式的な特徴のうち、2つはダンスタブルの作品や実際にデュファイの初期のモテットにぼんやりと存在しますが、こちらでは徹底性と明快さを追加して活用されている。 これらの機能の最初のものは、モテット内の補完的な位置に移調された素材を使用することである。 同じ計量記譜法の2つのタレアの間には、暗黙の調性関係と調性のテンションがある。 したがって、taleae IIIおよびIVの開始セクションは例25のようになる。taleae VとVIのそれらは、Ex.26のようにさらに明確に関連している。  p121 これは、モテット全体に対する、明らかに聞き得る、調性スキームを示唆している。タレアのペアのそれぞれは、2つの低い声部において、同じピッチの設定となっている。それぞれのペアは、同じ広域調性進行なのである。すなわち、第1タレア(のtenor secundus)は、Dで始まり、Fの最終カデンツに向かう。 そして第2タレア(のtenor)は、Gで終止し、それゆえGは、モテットの調性的目的となる。冒頭セクションで、第11,26小節の経過的な2つのカデンツがあるが。  そのために、調性は、第1タレアの終わりにある重要なFケイデンスの直前の第37小節まで確定しない。(略) Fulgens iubarのイソリズムは、デュファイのその他のどのモテットよりもクリアで豊かである。 イソメリズムのヒントは、14世紀のいくつかの英国のモテットとダンスタブルのいくつかの作品に存在している。しかし、初期のモテット作曲家が実際に、1336年のPetrus dictus de Palma Ociosaによって提供された指示(まずテノールを書き、note-against-note の対位法をその上に作り、上声部はそれに接して、装飾的パターンとなる)に従った場合、彼らはセクション間の並列性を回避するために特別な努力をしたに違いない。すなわち、案出の複雑さと多様性が彼らの理想であった。 Fulgens iubarでは、そしてある程度、デュファイの初期のモテットでは、彼はより単純でより明快なもの、特定の方法でより厳格であるがそれに応じて形式的な一貫性と音楽的コミュニケーションがより豊かなものに向かって動いた。 15世紀初頭の作曲家にとって、モテットの位置立ては、19世紀の作曲家のフーガの位置立てと多くの点で似ていた。それはその200年前に得られた美的基準に基づく様式であったが、その時代に流れていた思想とはほとんど関係がなかった。(訳注;19世紀の作曲家にとってのフーガが、ルネッサンス期~バロック期に反映したフーガと直接的な関係はなく、ただその形式が好まれただけであったと同様に、15世紀のモテットは、依然としてそれが作曲されていたとはいえ、それが誕生した13世紀の頃のその新鮮さ自体を失っていた。但し、モテット自体は、16世紀までは、たとえばパレストリーナなどにより、作曲し続けられた。これまた、フーガが、20世紀の作曲家においても使われたことと軌を一にしていると言えよう)。そしてそれはますます、音調とスコラ学の生真面目さに関連する様式であり、形式(formality)を示唆するために使用される様式(style )であった。 それぞれの歴史の後半において、モテットとフーガが共有したさらに別の特徴は、それらの困難と形式が、しばしばより少ない作曲家を駆り立てて、彼の最も豪華で騒々しい努力を生み出したということであった。 それらは同様に、ある種の機知に富んだ精神を刺激して、音楽の発明の高さを崇高にした。エヴィデンスが、デュファイがそのような精神であったことを示唆している。 |