�f���t�@�C���_ ���̃y�[�W�ȍ~�ł̓f���t�@�C�̎��ۂ̍�i�����ŕ����Ȃ���f���t�@�C�̍�i�̓����A���y�j�I�Ӗ��������l���Ă��������Ǝv���܂��BVIDEO Vasilissa�@ergo Gaude (http://en.wikipedia.org/wiki/Vasilissa_ergo_gaude �@ �@

�EAve Regina

Coelorum �y���ւ̃����N �@VIDEO

Ave regina coelorum �߂ł����A�V�̏���

Ave Domina Angelorum �@�@�@�@�@�߂ł����A�V�g�����̏���l

Salve radix sancta �@�@�@�@�@�@�@�@�悤�����A���Ȃ鍪��

Ex qua mundo lux est orta �@�@�@�������琢�̂��߂̌������ꂽ

Gaude gloriosa, �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��т��܂��A�h���ɖ������҂�A

Super omnes speciosa, �@�@�@�@�@��������̂ɑ����Ĕ������҂�A

Vale, valde decora, �@�@�@�@�@�@�@�@����A�ɂ߂ėD��Ȃ��̂�A

Et pro nobis semper Christum

exora. �����āA��X�̂��߂ɏ�ɃL���X�g�ɋF�苋���B

Alleluja. �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�������B

�@

�ENuper�@rosarum flores (�o���̉Ԃ��捠�j ���}���A�E�f���E�t�B�I�[���吹�� �y���͂����� VIDEO

���̍�i�͂P�S�R�U�N�R���Q�T���A���c�G�E�Q�j�E�X�l���ɂ��t�B�����c�F�̐��}���A�E�f���E�t�B�I�[���吹���Ŏ���s��ꂽ�������ʼn��t���ꂽ���ƂŗL���ł���B���̑吹���̑�h�[���i�N�[�|���j�͌��z�ɂ����ă��l�T���X�l�����ŏ��Ɋm�������Ƃ����t�B���b�|�E�u���l���X�L�[�ɂ��v���ꂽ���A�f���t�@�C�̂��̋Ȃ��ŏ��̃��l�T���X�l���̉��y��i�ł���A�����������̓������z�E�Ɖ��y�E���҂̃��l�T���X���ˋL�O�� �ƂȂ����B���̍�i�����l�T���X�l�����m�����Ă����ߒ��̍ŏ��̂��̂Ƃ����͈̂ȉ��̗��R����ł���B�@����܂ł̍�i�ł͕p�ɂɏo�����Ă�����d�����I�~���Ȃ��B �@�P�S���I�ɗ������ق������C�\���Y�����g�p���Ă���B �㕈��Tenor��Contratenor�̗��҂Ŏg�p����A����cantus firmus�͌v�S��A�e��̃R�����i�������郁���f�B�j�͂��ꂼ��U�F�S�F�Q�F�R�Ƃ����䗦�Ō����( ���̔䗦�̓t�B�I�[���吹���̐g�L�A�������̕��A��w�A�N�[�|���̍����A�Ƃ����l�̗v���̔䗦�Ɠ����ł���B�f���t�@�C�̂��̍�i�������ɑ吹�����g���ӎ����č��ꂽ�����悭�킩��j �B ���o�X�̔���

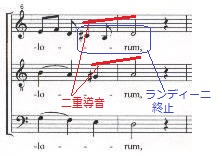

��Vasillisa�̈�ԍŌ�̏I�~�̂Ƃ���

��Vasillisa�̈�ԍŌ�̏I�~�̂Ƃ���