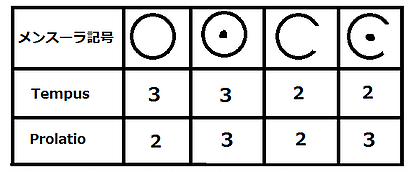

| MEDIEVAL MUSIC

第20章 |

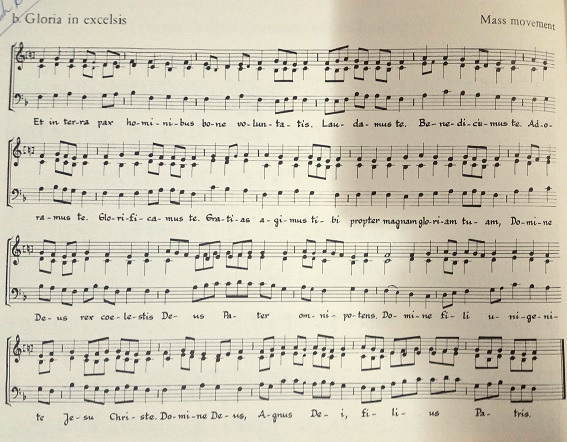

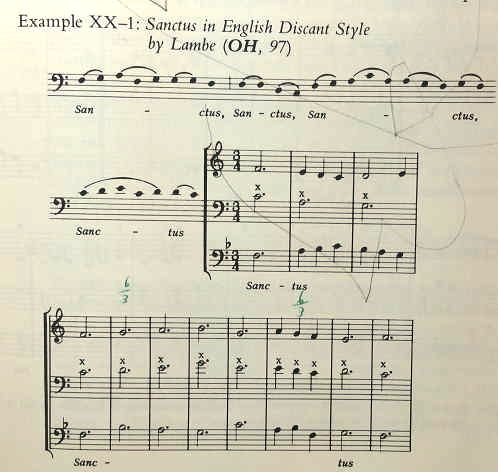

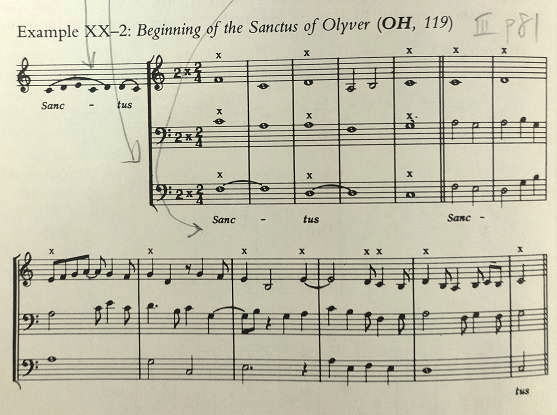

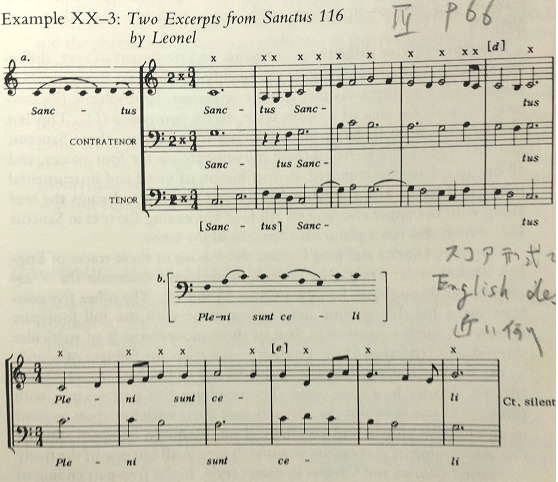

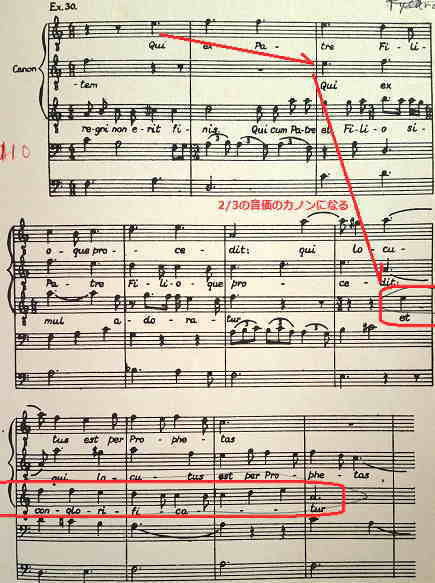

| p487〜 CHAPTER XX An English Epilogue p502 Nothing in the history of European music before the fifteenth century suggests that by 1475 Tinctoris would regard English composers as the ”fount and origin" of a new art. Our surprise at this statement is probably attributable to the scarcity of musical sources and information about the previous development of music in England. From the eleventh to the early fifteenth century-a period of some four hundred years-we possess only three or four sizable English manuscripts in a nearly com- plete state. The first of these, the Winchester Troper, testifies to the early cultivation of organum in England, although the music cannot be transcribed with any certainty and some of the pieces apparently came from the region of the Loire valley in France (see Chapter 8). 15世紀以前のヨーロッパの音楽の歴史において、Tinctorisが英国の作曲家を新しい芸術の源泉とみなした1475年までは、それが示唆されることはなかった。この声明への驚きは、音楽資料と英国のそれ以前の音楽の発展に関する情報が少なかったことに帰する。11世紀から15世紀にかけて、およそ400年の間に、私たちはほぼ完成した英国の写本を3?4枚しか持っていなかった。これらのうちの最初、Winchester Troperは、その音楽は確信をもって肯定はできず、作品のいくつかは明らかに、フランスのロワール谷地方からのものであるが、英国におけるオルガヌムの初期の開拓を示している。 A second source is the manuscript from St. Andrews in Scotland that is now in Wolfenbuttel (WI). Here, even more obviously, we have a collection that consists of a few English additions to a continental repertory, that of the School of Notre Dame. Not until the Old Hall Manuscript (OH), from the early fifteenth century, do we find a repertory that is almost wholly the product of English composers. 1 Fortunately, these three sources are not the only record of musical life in England during the Middle Ages. The recovery of a good many fragmentary manuscripts filled in some of the temporal gaps and has documented the wide geographical distribution of English musical activity.2 Yet the disconnected nature of this evidence and the lack of a dominant musical center make it difficult to get a picture of English musical developments during the thirteenth and fourteenth centuries. Taken as a whole, neverthe- less, English sources reveal many elements of a musical tradition that eventually produced the influential music of Dunstable and his contemporaries. 次の資料は、W1写本である。ここでは、大陸のレパートリー、ノートルダム楽派への英語作品の追加はほとんど見られない。 15世紀初頭からのオールドホール写本(OH)で初めて、英国人作曲家の作品を見い出すようになる。幸いにも、これらの3つの資料は、中世において、英国の音楽生活の唯一の記録ではない。多くの断片的な写本の復刻は、時間のギャップの一部を埋めるものであり、英語の音楽活動の広範な地理的分布を文書化している2。しかし、こうした証拠の不一致性と支配的な音楽中心地の欠如は、 13世紀と14世紀のイギリスの音楽発展の様子を見ることを困難にさせている。それにもかかわらず、英語の資料は、音楽の伝統の多くの要素を明らかにし、最終的にダンスタブルと同時代人の影響力のある音楽を生み出した。 p503 The same sources also make clear that a distinction must be made between English music and music in England. To do so, always a simple matter. The repertory of the School of Notre Dame was known and in England throughout the thirteenth century and perhaps even later. We only presume that additions to this repertory in English sources are the work of English rather than French composers. The conductus and motet were also known in England, and again we cannot always be sure whether a particular piece is of continental or insular origin. Similarly, in the fourteenth century the innovations and at least some of the music of the French Ars Nova penetrated England with evident effects on the work of presumably native composers. The unfortunate anonymity of almost all of this music does nothing to remove our uncertainties, but even so it is possible to discern traits that are typical of English music throughout its history. 同様の資料は、英国人の音楽と英国の音楽とを区別しなければならないことも明らかにしている。 そうするには、常に単純である。 ノートルダム楽派のレパートリーは、13世紀を通じて、そしておそらくその後において、英国でも知られていた。 私たちは、英語の資料中にノートルダム楽派のレパートリーを追加したのは、フランスの作曲家ではなく、英国人の働きだと推測している。コンドゥクトゥスとモテットは英国でも知られていたが、特定の作品が大陸のものか英国独自のものかは必ずしも確かなわけではない。同様に、14世紀には、フランスのアルス・ノヴァの革新は、おそらくは英国人作曲家の働きの明らかな効果において、英国にも浸透していた。 この音楽の殆どすべての不幸な匿名性は、私たちの不確実性を取り除くものではないが、その歴史を通して、英国音楽の典型的な特徴を識別することは可能である。 According to one eminent British scholar. it is characteristic that English composers first copied and then continued to use the styles and methods of Notre Dame music but developed them along different lines. The process illustrates another characteristic of English music: "a habit of pushing some particular set of ideas to their limit, long after they have been discarded elsewhere". This habit allows us to distinguish with some degree of certainty the English contributions and practices in the thirteenth and fourteenth centuries. Finally, by naming a large number of English composers, the Old Hall manuscript confirms the existence and nature of specifically English traits as well as continuing foreign influences that now come from both France and Italy. The reverse influence of English on continental composers forms the final contribution to the international language of the musical Renaissance. Our task here is to survey the traits that contributed to the first great flowering of English music in the works of John Dunstable and his contemporaries. 著名な英国の学者によると、英国の作曲家が最初に写譜をしてから、ノートル・ダムの音楽の様式や方法を引き続き使用していたが、それを別の流れで開発したというのは特徴的なことである。その過程は、英国の音楽の別の側面、「他の地で見捨てられた長い後でも、その限界までにアイディアの特殊な設定をしていく習慣」を示す。 この習慣は、13、14世紀の英国人の貢献と実践をある程度区別することを私たちに許容する。最後に、英語の作曲家の大多数に名前を見出すことで、オールドホール写本は、フランスとイタリアの両方から来る外国の影響と同様、英語の形質の存在と性質を確認した。英語から大陸の作曲家への逆影響は、ルネサンス音楽の国際的言語の最終的貢献を成し遂げた。私たちの仕事は、ジョン・ダンスタブルと彼の同時代の作品における英語の音楽の開花に貢献した特質を調査することである。 Perhaps the most striking trait of English medieval poliphony is its almost exclusively litergical function. There is evidence that popular or even fork polyphony did exist in various forms, some of which may have suggested the technique of the Sumer canon with its ostinato-bass support (see Chapter XIV). Nevertheless, surviving examples of polyphony with English texts are about as rare as monophonic songs, and in both cases the subject matter tends to be sacred or moralizing rather than truly secular. This probably does not mean that musical frivolity was unknown in medieval England. It is equally probable, however, that few records of that frivolity ever existed. Until the end of the fourteenth century, the language and culture of the court and the nobility remained primarily French, and their secular entertainments must have depended far more on music in England than on English music. Professional minstrels undoubtedly performed secular songs in English for the middle and lower classes, but their transient life and their lack of wealthy patrons kept their music from being preserved in durable manuscript form. It cannot be purely chance, then, that sacred polyphony outweighs secular to such a great extent. As the primary cultivators of English polyphony, monastic and cathedral establishments were largely responsible for the development of its peculiarly national characteristics. おそらく、英語の中世のポリフォニーの最も印象的な特徴は、ほとんど独占的な典礼的な機能である。ポピュラー、または民謡風のポリフォニーがいろいろな形で存在していた証拠がある。そのうちのいくつかは、サマー・カノンの技術をオスティナート・バスで支持していた(第14章を参照)。それにもかかわらず、英語のテキストによるポリフォニーの現存例は、モノフォニック・ソングと同様、稀であり、どちらの場合も、主題は真の世俗的ではなく、聖であるか、道徳的な傾向がある。これはおそらく、中世のイングランドで、音楽の軽さが知られていなかったことを意味するものではない。しかし、これくらいの軽さが存在していたことがほとんど記録されなかったことは考えられ得る。 14世紀末まで、宮廷と貴族の言語と文化は主にフランス語であり、彼らの世俗的な芸能は、英国人の音楽より英国の音楽にはるかに依存していたに違いない。職業的ミンストレルは間違いなく、中級と下級のために英語で世俗歌を演奏したが、一時的な人生と裕福な後援者の欠如は、音楽が耐久性のある写本形式で保存されないようにした。それはまったくの偶然ではあり得ず、聖なるポリフォニーは、それほど大きく、世俗より重要なのである。英国のポリフォニーの主要な開拓者として、修道院と大聖堂の設立者は、その国家的特性の発展に大きな責任を負った。 p505 Because of its liturgical function, English polyphony long continued to use forms and styles that had disappeared from continental music. Around 1300, organa, conducti, and motets still made up the major part of the repertory in the Worcester fragment. The typical pushing of this "paticular set of ideas to their limit" resulted in an equally typical hybridization of forms and styles that often makes classification of individual pieces extremely difficult. Two of the ideas that contributed most to this hybridization were the fondness of the English for the process of troping and their obsession with the technique of voice exchange. Motets with texts that trope the word or the tenor's melisma remain a fairly distinct category, although their liturgical function may be unusual. English composers sometimes used troping motets to introduce an organal setting Alleluia and to separate the Alleluia from its verse, which might itself have tropes in the upper voices while the tenor sings the plainchant melody and text. One such prefatory in the Worcester fragments also appears in the Mont pellier Codex, but as an independent piece with a different text-Alle psallite cum luya. The use of voice exchange in the upper parts of this motet is typically English and adds a confusion of musical styles and techniques to the already great confusion of textual forms. その典礼機能のため、英国のポリフォニーは長い間、大陸の音楽から姿を消した様式を使い続けていた。約1300年頃、オルガヌム、コンドゥクトゥス、モテットは依然としてウスターフラグメントのレパートリーの大部分を占めていた。この「それらの限界への着想の特殊な設定」の典型的な後押しは、個々の作品の分類を非常に困難にするような形式・様式の同様の典型的な混ぜ合わせをもたらした。この混ぜ合わせに最大の貢献をした着想の2つは、トロープス化の過程への英国人の愛着と、声部交換の技法への執着であった。言葉やテノールのメリスマをトロープス化したテキストを持つモテットは、典礼機能があまりないかもしれないが、かなり異なるカテゴリーのままである。英国の作曲家は、時折、Alleluiaのオルガヌム設定を導き、Alleluiaをそのverseから切り離すために、トロープス化したモテットを使用した。そのverseは、テノールがプレインチャントのメロディやテキストを歌い、上声部に自身のトロープスを持っていた。このようなウスターフラグメントの前置きの1つは、Montpellier Codexにも現れるが、別のテキストAlle psallite cum luyaとは独立した作品として現れている。このモテットの上声部での声部交換の使用は、英国に典型的であり、テキスト形式の大きな混乱につながる音楽様式やテクニックの混乱を付け加えている。 Whether voice exchange originated in England or on the continent is debatable, but it first came into common use in the melismatic upper parts of three- and four-voice organum and in the caudae of embellished conduct. When English composers applied the technique to music with words, they had to deal with the musical repetitions that voice exchange inevitably produces. In motets such as Alle psallite cum luya, one of the commonest solutions was to let one of the exchanged phrases be melismatic. The repetition of the phrase with text might then have the same or different words. 6 When all voices engage in the exchange of phrases as in the rondellus (see Chapter XIV), the problem and the solutions become more complex. One phrase with text may combine with word less phrases, but two or even three voices sometimes sing different lines of text at the same time.7 As a result, the distinction between conductus and motet sometimes becomes a blurred as that between motet and organum. In longer pieces, moreover, English composers often introduced contrasting sections in different styles and techniques. It is little wonder, therefore, that modern scholars sometimes fail to agree as to what a particular piece should be called. For our purposes, it is enough to remember that English music in the early forteenth century created its hybrid forms and style by applying a vriety of tecniques, including total and partial voice exchange, to the older continental forms organum, conductus.and motet. 声部交換がイングランドと大陸のどちらで起きたかどうかは議論の余地があるが、それは最初、3声や4声のオルガヌムのメリスマ的上声部や装飾されたコンドゥクトゥスのcaudaeでの一般的な使用で始められた。英国の作曲家が言葉を持つ音楽にこのテクニックを適用したとき、彼らは必然的に、声部交換が生み出す音楽の繰り返しに対処しなければならなかった。 Al psalite cum luyaのようなモテットでは、最も一般的な解決策の1つは、交換されたフレーズの1つをメリスマ的にさせることであった。テキストを含むフレーズの繰り返しは、同じまたは異なる単語を持つことがある。すべての声部が、rondellusにおけるように、フレーズの交換に関わると(第14章参照)、問題と解決策はより複雑になる。テキストを含む1つのフレーズは、語句が少ないフレーズと組み合わせてもよいが、2つまたは3つの声部が同時に異なるテキスト行を歌うことがある7。その結果、コンドゥクトゥスとモテットの区別は、モテットとオルガヌムの間のように、あいまいになってくる。さらに長い作品では、英語の作曲家はしばしば、異なる様式やテクニックで、対照的なセクションを導入した。それゆえ、現代の学者には、時には、特定の作品が何と呼ばれるべきかについて合意に至らないことがある。私たちの目的のためには、14世紀初期の英国の音楽が、大陸の古いオルガヌム様式、コンドゥクトゥス、モテットに対する声部交換を含むテクニックの多様性の適用による混合様式を作り上げたことを覚えていれば十分であろう。 p506 ENGLISH DISCANT The various aspects of English music that have been surveyed briefly help to distinguish it from practices on the continent, but they do account for the characteristic and distinctive sound of English polyphony. Of the elements contributing to that distinctive sound, the most important seem to be a large amount of parallel motion, simple and similar rhythms in all voices that often give a chordal effect, and above all an emphasis on imperfect consonances-thirds and sixths. No doubt the most influential factor in the development of these typical procedures was the continued and widespread English practice of accompanying plainchant with improvised polyphony or discant. Yet the theoretical prescriptions for such improvisation have often been misinterpreted and hence have given rise to a concept of English discant more mythical than real. 調査された英国音楽のさまざまな側面は、それを大陸での慣習と区別するのに役立つが、それらは英語のポリフォニーの特徴的で独特な響きを説明する。 その特有の響きに寄与する要素のうち最も重要なのは、多くの場合、多くの平行進行、しばしば和音効果、とりわけ三度、六度のような不完全音程を強調する、あらゆる声部における単純で同じようなリズムである 間違いなく、これらの典型的な手順の発達における最も影響力のある要素は、持続的かつ広範囲に広がった、即興的ポリフォニーやディスカントを持つプレインチャントを伴う英国人の実践であった。 しかし、そのような即興のための理論的処方箋はしばしば誤解されており、それゆえEnglish discantの概念を、実際よりも神話的に取り上げてきた。 There seems to be little basis for the usual description of improvised English discant as a series of parallel thirds and sixth above a plainchant, with perfect intervals―fifths and octaves―only at the beginnings and ends of phrases. English as well as continental theorists described discant as note-against-note counterpoint for two voices that produced only consonant intervals. They all stressed the priority of contrary motion and, as second choice, the preferability of similar to strictly parallel motion. By the mid-fourteenth century they were becoming more and more emphatic in outlawing parallel unisons, fifths and octaves; and even the most liberal of English theorists did not permit more than five successive imperfect consonances (thirds or sixths). The more usual prescription was for no more than three or four between perfect intervals. Finally, although English treatises mention the possibility of two or even three discanting voices, they give explicit directions for only one part, which is usually above, but may also be below. the plainchant. プレインチャント上の平行三度、六度の連続としての即興的なEnglish discant(五度やオクターブのような完全音程は、フレーズの最初か最後にしか見られない)の通常の記載に対する基礎はほとんど見られない。英国だけでなく、大陸の理論家も、discantを、協和音程のみで産生された2声のnote-against-note的な対位法として記述している。これらすべては、反行の優位性を強調し、第2選択として、厳密な平行進行への同様の親和性を強調している。14世紀半ばまでに、それらはますます、無法者的な平行八度、五度、ユニゾンにおける中で、強調されるようになった。そして、英国のもっともリベラルな理論家でさえ、5連続以上の不完全協和音程(三度、あるいは六度)を許容することはなかった。より普通の処方箋は、完全音程の間で、3〜4回程度のみ繰り返すことであった。最後に、 p507 We cannot know, of course, to what extent discant folowed the theorists' rules. Yet the preserved examples of two-voice pieces show that English composers and theorists were in general accord. Thus the extensive series parallel thirds in the thireenth-century Nobilis, humilis (Noble, humble) appear to be quite exceptional. 当然のことながら、discantが理論家の規則にどの程度従っていたのかはわからない。しかし、残された2声の作品の例が、英国の作曲家と理論家が一般的には、合致していたことを示している。このように、13世紀のNobilis, humilis の広範な平行三度は、きわめて例外的である。  This hymn to St. Magnus, patron saint of the Orkney Islands, has been taken an early example of the English predilection for thirds, but it more probably reflects a popular manner of singing that may have come to England with the Danish and Norwegian invasions. Two settings of English texts from the latter half of the thirteenth century, a hymn and a paraphrase of a Latin sequence, illustrate more typical discant in which contrary motion and crossing of voices produce many thirds, either in succession or alternating with unisons and occasional fifths. このオクニー諸島の守護聖人聖マグナスへの賛歌は、三度への英国人の好みの初期例であったが、おそらく、デンマークとノルウェーの侵略とともにイングランドにやって来たであろうポピュラーな歌い方を反映している。13世紀後半からの英語テキストの2つの設定、ラテン語のセクエンツィアの賛美歌とパラフレーズは、反行と声部の交差が、多くの三度を、ユニゾンや時に五度とともに連続してあるいは交互に産生する典型的なdiscantを説明している。 The composition and presumably the improvisation of unaccompanied duets continued through the fourteenth and into the fifteenth century, when manuscripts begin to identify such pieces by the term gymel, from cantus gemellus (twin song). The usual application of this name to earlier pieces of English origin is not wholly justified, since many of them follow the rules of discant common to all of western Europe. Neverthe less, continental composers almost never wrote in the wholly consonant style of the note-against-note discant duet,and the English emphasis on thirds and sixths in either contrary or parallel motion gave their duets a distinctive character that deserves to be known by an English name. 写本が、cantus gemellusから取られた”gymel”という言葉によってこのような作品を定義し始めると、無伴奏デュエットの作曲とおそらくは即興は、14世紀から15世紀にかけて続いた。英国起源の作品にこの名前をつけるのは、西ヨーロッパのすべてに共通するdiscantの規則に従っているために、この名前の一般的な適用は完全に正当なものではない。 それにもかかわらず、大陸の作曲たちは、ほとんどの場合、note-against-note discant duetの全体的な協和音様式では書かず、英国の作曲家は、反行や平行進行における三度や六度を強調し、これはこうしたデュエットに、英語の名前によって知られていた独特の特徴を与えた。 Most of the composed music that we now classify as English discant is for three voices in a nearly homorhythmic or chordal style. A good many pieces in this style seem to make no use of a preexistent melody, but when an identifiable plainchant is present it almost invariably appears in either the middle or, less often, the top voice. The bottom voice, or counter, is lower in range than the tenor, and the two voices rarely cross. As in two-voice discant, they proceed in perfect and imperfect consonances with a mixture of contrary, similar, and parallel motion. The third voice has the highest range and, like the counter, rarely crosses the tenor. It does have a greater tendency, however, toward parallel motion with the tenor, most often in fourths. 私たちが現在English discantとして分類している作曲された音楽のほとんどは、ほぼ均一で和声的様式の3声のためのものである。 この様式の数多くの作品は、既存のメロディーを使用していないようであるが、識別可能なプレインチャントが存在する場合、それはほぼ変わらず、中声部、あるいは頻度は低いが最上声部に現われる。最下声部は テナーよりも音域が低く、2声部はほとんど交差しない。 2声のdiscantのように、それらは、反行や平行進行の混合で、完全かつ不完全協和音程を進む。第3声部はもっとも高音域であるが、やはりテノールと交差することはまれである。しかし、テノールとの平行進行は、四度であることが多い。 When these intervals occur with parallel thirds in the counter below the tenor, they produce the successions of 6/3chords that have been wrongly called the essential feature of English discant. In preserved examples of composed discant both the amount and kind of parallel motion vary considerably. Many of the older pieces use parallel fifths and octaves almost as freely as thirds and sixths, and parallel progressions with a fifth and third (or tenth) above the lowest voice are by no means uncommon. Although the setting of a Gloria in the Worcester fragments is not based on a preexistent chant, it provides a characteristic example of English practice from the early fourteenth century14. こうした音程が、テノールの下のカウンターテノールで平行三度として発生すると、それらはEnglish discantの重要な特徴と誤って呼ばれていた6/3和音(第1展開形)が続く。作曲されたdiscantの既存例では、多くの平行進行はかなり変化している。古い作品の多くは、三度あるいは六度と同じくらい自由に平行五度やオクターブを使う。そして、最低声部上の五度や三度(あるいは10度)の平行進行は、決してまれではない。ウスターフラグメント中のグロリアの設定は既存のチャントを基礎にはしていないが、それは14世紀初期の英国の実践の特徴的な例を提示している。14(下譜)  HAM No.57b At first glance, thirds and sixths predominate, but closer inspection reveals a number of fifths and octaves. Indeed, the emphasis on parallel motion of both perfect and imperfect intervals strongly suggests that the influence if not the actual practice, of strict organum still survived. Only in the latter part of the fourteenth century did three-voice pieces in English discant style begin to reflect theoretical strictures against perfect intervals parallel motion. At the same time, composers began to give the lowest voice a greater variety of melodic motion in order to comply with theoretical limitations on the number of imperfect intervals to used in succession . 一見して、三度や六度の優位性があるが、より詳細な調査では、五度とオクターブの数が明らかになっている。確かに、完全あるいは不完全音程双方の平行進行の強調は、厳格なオルガヌムの影響がまだ残存していることを強く示している。14世紀の後半においてのみ、English discant 様式の3声作品は、完全な平行進行音程に対する理論的構造を反映している。同時に、作曲家たちは、連続して使用するための不完全音程の数に関する理論上の制限に従うために、最低声部に、音楽進行に、大きな変化を与えるようになった。 p509 THE OLD HALL MANUSCRIPT http://www.lib.latrobe.edu.au/MMDB/Mss/OH.HTM http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_57950 http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_57950_fs001r We may now turn to the repertory preserved in the Old Hall manuscript (OH) so called because it was preserved in the Library of St Edmunds College, Old Hall, Ware. When and where the compilation of the manuscript began remains unknown。 At some time, presumably, it was acquired and used by the Chapel of the Royal an institution that grew to considerable size and importance during the reign of King Henry IV (1399-1413). The presence of a Gloria and Sanctus by ”Roy Henry" seems to confirm the connection with the Chapel Royal, but hot disputes have arisen over which of three successiveHenrys was the actual composer. Old Hall写本に保存されているレパートリーに目を向けよう。(それはSt Edmunds Collegeの図書館、Old Hall、Wareに保存されているのでそう呼ばれている) どこでどう編纂されたのかはわかっていない。おそらく、ヘンリー4世(1399?1413年)治世の間にかなりの大きさと重要性を持つ施設であった王立礼拝堂で使用されていた。ヘンリーによるグロリアとサンクトゥスの存在は、チャペルヘンリー6世は1422年に王位を継承して数ヶ月しか経っていませんでした。Gloria と Sanctusの”Roy Henry"という署名は、王立礼拝堂との関係を確信させるように思えるが、3代のヘンリー(4世、5世、5世)のうちの誰が実際の作曲者であるかは論争の的となっている。 Henry VI was only a few months old when he inherited the throne in 1422, and it is now agreed that he was not precocious enough to have written pieces that must date from the first two decades of the fifteenth century. Both Henry V (1413-22) and Henry IV(1399-22) still have their partisans, however. One would like to know whom to credit, of course, but the information would add little to our knowledge of the manuscript's history. Many more prolific composers are much more obscure and their identi much less certain 15 We can be reasona bly sure only that the repertry in OH came from several different musical centers, mostly English, but also foreign. Somewhat more conjectural is the assumption that the music was composed over a period of about fifty years, approximately 1370 to 1420. Henry VIは、1422念に王位を継いだ時、わずか生後数か月であり、15世紀の最初の20年間の日付のある作品を書くにはあまりに幼すぎた。しかし、Henry V (1413-22)と Henry IV(1399-1413)はパルチザンを所有ていた。 もちろん、誰が作曲者に該当するのか知りたいところであるが、その情報は写本の歴史に関する私たちの知識にほとんど反映されない。 より多くの作曲家がはるかにあいまいであり、彼らのアイデンティティはそれほど確かではない。 我々は、OH写本のレパートリーは、各地の音楽の中心地から来たと確信している。大部分は英国のものだが、しかし外国からのものもある。 いくぶん推論ではあるが、音楽は約50年、約1370年から1420年の期間に作曲されたと考えられる。 As it now stands, the manuscript is both incomplete and mutilated. Entire folios are missing in various places, and illuminated initials have been cut out of a number of remaining pages. As a result,many of the pieces in OH are also incomplete.Nevertheless, the preserved contents make clear the manuscript's primary function as a collection of music for the ordinary of the Mass. With all fragmentary pieces included, the catalogue of OH runs to 147 items. Of these, 121 are Mass movements: 40 Glorias, 35 Credos, 27 Sanctus, and 19 Agnus Dei. All of the settings of each text appear together and thus divide contents into four large groups, between or within which the remaining 26 pieces have been somewhat arbitrarily inserted. These pieces consist of 11 Latin motets and 15 discant settings of sacred, often liturgical Latin texts. Both the concentration on Mass movements and the exclusively religious nature of the repertory as a whole distinguish the Old Hall manuscript and English music in general from the contemporary output of continental composers. 現在の状況では、写本は不完全であり、切り取られている。全体のフォリオはさまざまな場所で散逸しており、光彩付きの最初部分は、残りのページの多くが切り取られている。結果として、作品の多くは不完全である。にもかかわらず、残った内容は、ミサ曲の通常文のための音楽収集としての写本の初期の状態を明らかにしている。あらゆる断片的作品とともに、OH写本のカタログは147項目に達する。これらのうち、121はミサ曲の楽章で、40のグロリア、35のサンクトゥス、19のアニュスデイがある。それぞれのテキストのあらゆる設定は、4つの大きなグループにその内容は分けられる。残りの26は、任意に挿入されている。これらの作品のうち、11はラテン語のモテットであり、15は典礼ラテン語テキストのdiscantである。しかし、ミサ曲楽章への集中とレパートリーの独占的な宗教的性質双方は、全体的に、OH写本と、同時期の大陸の作曲家たちの作品からの英国音楽とを、一般的に区別している。 One aspect of the Old Hall repertory that inevitably arouses curiosity isthe absence of any setting of the Kyrie. Such setting were by no means common on the continent at this time, but they do occur as separate pieces, in composite Masses of the fourteenth and early fifteenth centuries, and in complete Masses by early Renaissance composers. Many of the musically unified Mass cycles by later English composers omit the Kyrie and thus consist of only the four on the other hand movements found in OH. The usual explanation of this phenomenon been that, because of the English predilection for troped Kyries,composers left them to be sung in plainchant rather than writing polyphony for texts of limited use. The recent discovery in English sources of several polyphonic Kyries with tropes--three of them by Dunstable- has led to another hypothesis 16 好奇心を不可避的に呼び起こすオールドホールのレパートリーの1つの側面は、キリエの欠落である。こうした設定は、同時代の大陸では決して一般的ではなかったが、14世紀、15世紀初期の、そしてルネッサンス期初期の作曲家たちによるミサ曲においては、別々の作品として存在していた。後の英国人作曲家による音楽的に統一された循環ミサ曲の多くは、キリエが省略され、そゆえに、OH写本中でみられるのは、その他の楽章である4つのみである。こうした現象の実用的な説明は、トロープス化されたキリエに対する英国人の嗜好により、作曲家たちが、限られた利用機会のためにポリフォニーで書くよりも、それらをプレインチャントのままで歌われるようにしておいたことによっている。英国資料中の,最近のいくつかのポリフォニーのキリエ(トロープスを伴い、これらのうち、3作品はダンスタブルによるもの)の発見は、別の仮説を導いている。 p510 Unfortunately, this proposition too cannot be wholly accepted。It does not account either for the absence of Kyries in OH or for their continued absence in many English Masses preserved in English sources up to the middle of the six teenth century. In the period with which we are concerned, moreover neither composers nor scribes on the continent rejected polyphonic troped Kyries. Ten of the nineteen Kyries found in fourteenth-century French sources are troped, as are three of sixteen in the Bologna manuscript (BL), which also contains a composite Mass by English composers without a Kyrie. Old Hall manuscript might have begun, it is true, with a group of Kyries that became detached and has now been lost. More probably however, liturgical polyphony in England simply did not include the Kyrie in the years when the bulk of the Old Hall repertory was composed. 残念なことに、この提案はまだ十分に受け入れられてはいない。そうした説は、OH写本中のキリエの欠落、または16世紀半ばまでに英国の資料中で保存された多くの英国のミサ曲における継続的なその不在を説明していない。我々が関心をを寄せている期間でも、大陸のさらに多くの作曲家たちも筆記者たちも、ポリフォニーのキリエを拒否してはいなかった。14世紀のフランスの資料中に見いだされた19のキリエのうちの10は、BL写本中の3つのようにトロープス化されており、それらはまた、キリエのない英国の作曲家による複合的なミサ曲を含んでいる。OH写本は、現在では失われた、あるいは引き離されたキリエのグループから始まっていたのかもしれない。しかし、よりあり得ることは、英国のの典礼ポリフォニーは単純に、OHレパートリーの束が作曲された年には、キリエを含んではいなかった、ということである。 DIVERSE STYLES IN THE OLD HALL REPERTORY- ENGLISH DISCANT In contrast to its functional unit the stylistic diversity of the Old Hall repertory makes it one of the most fascinating sources of late medieval polyphony. Slightly more than half of the pieces-77 out of 147-may be classed as English discant because of their noration in score rather than in separate parts. Yet even in these pieces, the diversity of style is much greater than one might expect. They all do maintain the simultaneous declamation that must result from writing the words only once beneath the bottom staff of the score. In the great majority, moreover, the distribution and function of the three voices remains traditional. Each voice, that is, has its own individual range, and the voices rarely cross. Diversity sets in, in the rhythmic organization of pieces written as English discant. The opening measures of the same plainchant Sanctus will illustrate the extremes of that diversity. The Sanctus by Lambe (Example XX-1) presents the transposed but unadorned chant in the tenor, which moves chiefly notes of equal value. The outer voices are only slightly more active and for the most part produce a simple chordal texture. Short progressions of parallel intervals are common, especially in the upper two voices, but "strings of 6/3 cords"-the supposed characteristic of English discant=are noticeably in short supply.As may be seen at the end of the example,moreover, the older tolerance of parallel fifths (between tenor and counter) has not entirely disappeared.As Lambe's Sanctus progresses, ornamental figures sometimes bring the upper voice into temporary prominence, but the style as a whole remains typical of English discant. その機能的な一体性とは対照的に、オールドホール写本のレパートリーの多様性は、それを中世後期のポリフォニーの最も魅力的な資料の一つにしている。作品の半分(147のうち77)以上は、別々ではなく、スコアで記譜されているため、English discant として分類されることがある。しかし、これらの作品でさえ、様式の多様性は予想以上のものである。それらはすべて、スコアの下の五線の下に一度だけ言葉を書くことからの結果であらねばならぬ同時的declamationを維持している。さらに、大多数において、3声部の分配および機能は伝統的なまま残されている。それぞれの声部は、それ自身の個別の範囲を持ち、声部はほとんど交差をしない。多様性は、English discantとして書かれた作品のリズム構成で、設定される。同じプレインチャントのサンクトゥスの冒頭小節は、その多様性の極端さを説明するであろう。Lambe作サンクトゥス(例XX-1)は、転調されているが、テノールは装飾のないチャントそのものである。それは、主として、等しい音価で動いている。両外側の声部は、若干動きが大きく、単純な和音的肌理を産生している。平行音程の短い進行は、特に2つの上声部において一般的であるが、English discantの特徴である6/3 和音の流れは、短いものでしかない。例の最後には見られるが、平行五度の古い連続は、まったくなくなっている。LambeのSanctusの進行として、装飾的な形が時々上声部で一時的には目立つようになるが、全体的な様式は、English discantの典型的なままである。  訳注;×はプレインチャントを示す p512 To that style a Sanctus by Olyver presents the strongest possible contrast, although it is still written in score (Example XX-2). The most obvious novelty lies in the almost complete disappearance of chordal texture that results from the rhythmic independence of each voice. As a corollary to this development, the cantus becomes the most elaborate and melodically dominant part and is largely responsible for presenting a version of the transposed chant that is no longer rhythmically simple and unadorned. For the second Sanctus, however-the first is sung as usual in plainchant-the lowest voice has the notes of the chant at their original level, and both upper parts could be regarded as ornamental variations of the simple three-note figure. In the third Sanctus, the notes of the chant are thoroughly hidden in the ornamental figures of the upper voice, and the style has clearly become that of the treble -dominated French chanson. Indeed, Hughes classifie the Sanctus of Olyver, along with two others also written in score as being wholly in song style. Of the 74 other pieces written in the same way, he indicates 22 in which the influence of the chanson has modified to some degree the characteristic traits of English dischant 18 その様式には、OlyverのSanctusが、可能な限り強いコントラストを示しているが、まだスコア(例XX-2)で書かれている。最も明白な新規性は、各声部のリズムの独立性から生じる和音の肌理のほぼ完全な消失である。この発展の必然的結果として、cantusは最も精巧でメロディー的に支配的な部分になり、もはやリズム的にシンプルでないように転調されたチャントのバージョンを提示することに大きな責任を負っている。しかし、2回目のサンクトゥスは―最初の方は通常のプレインチャントとして歌われるが―最低声部は、元のレベルのチャントの音符を持ち、2つの上声部はシンプルな3音符の装飾的な変形とみなすことができる。 3回目のサンクトゥスでは、チャントの音符は、上声部の装飾的な形に完全に隠されており、そのスタイルは明らかにトレブル優位のフランス語シャンソンの様式になっている。確かに、Hughesは、完全にソングスタイルであるとしてスコアで書かれた2つの他作品と一緒に、OlyverのSanctusを分類している。同じ方法で書かれた74の他の作品のうち、彼は、シャンソンの影響がある程度English dischant の性格を変化させている22作品を挙げている。18  As a typical example of English discant not based on a chant melody, the motet Stella celi (Star of heaven) by Cooke is included in AMM (No. 7l). The ranges of the three voices overlap, but are nevertheless distinct: d-d': g- f and b-c". Although the tenor goes below the counter now and then, it maintains its position as the middle and never goes above the cantus. Parallel fourths between the upper voices are numerous, but only twice do as many as four 6/3chords occur in succession (mm. 18 and 28). For the most part, the three voices move together with only two note values breves and semibreves( チャントのメロディを基礎としていないEnglish discant の典型例として、Cooke 作モテット Stella celiは、AMM (No. 7l)に含まれている。3声の音域はオーバーラップしているが、区別は可能である。すなわち、それぞれ、d-d': g- f b-c"となっている。テノールはカウンターテノールの下に行くことはあるが、中間部としての位置を保ちcantusの上には行かない。上2声のあいだの平行四度はあるが、4つの6/3和音が、第18、28小節で連続して起こっているのみである。大部分は、3声は2つの音符の音価、brevesと semibreves(  http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_57950_fs001rfol.40v    MASS MOVEMENTS NOT WRITTEN IN SCORE Within each group of Mass movements in OH, pieces written in score appear first and are followed by settings in other styles with the voices notated separately. Although such settings account for almost half of the Mass movements, they are distributed most unequally among the four parts of the Ordinary. Movements not written in score include 26 of 40 Glorias and 25 of 35credos, but only 6 of 27 Sanctus and 2 of 19 AgnusDei. In general、 these movements with parts written separately derive from the continental styles of the chanson and motet,and they reflect contemporary practices on the continent much more strongly than do the movements written in score. It is typical of English composers,however, that they tended to combine elements of both styles-and of English discant as well-in ways that often make classification difficult and subject to dispute. OH写本中のミサ曲の楽章のそれぞれのグループにおいて、スコア形式で書かれた作品が最初に現われ、その後、声部が別々に記譜された様式となっている。こうした設定は、ミサ曲の楽章のほぼ半分に相当するが、それらは通常文の4つの部分の間で、ほぼ等しく分けられている。スコア形式で書かれていない楽章は、グロリアが40のうち25、クレドが35のうち25、サンクトゥスが27のうち6、アニュスデイが19のうち2、となっている。一般的に、パート譜として書かれたこうした楽章は、シャンソンやモテットのような大陸様式から由来している。そしてこれらは、スコア形式で書かれた楽章よりも強く、同時代の大陸での実践を反映している。しかし、それらがしばしば分類が困難で論議の的となる両様式の要素を組み合わせる傾向にある(これはEnglish discant でも同様だが)ことは、英国の作曲家において典型的なことである。 MASS MOVEMENTS IN SONG STYLE Slightly more than half of the fifty-nine Mass movements not written in score might be classified as being in song style by virtue of the number and arrangement of parts. All of these pieces, that is, are in three-voice polyphony with one voice approximately a fifth higher than the tenor and contratenor, which lie in the same range and frequently cross, In many cases, however, the distribution of text among the three voices departs from the normal treatment of song style by continental composers, only a few of the thirty-odd movements in this class maintain a 31 arrangement throughout. スコア形式で書かれていない59のミサ曲の楽章の半分以上が、パートの数と配置によって、ソングスタイルとして分類されるかもしれない。 これらの作品はすべて、3声である。そして、1つの声部は、テノールやコントラテノールよりもほぼ五度高く、テノールやコントラテノールは同じ音域で、しばしば交差をする。しかし多くの場合、 3声の間でのテキストの配分は、大陸の歌手によるソングスタイルの通常の取り扱いから離れたものとなっている。このクラスの30ほどの楽章だけが、全体を通して31のアレンジを維持する。 The only departure from this arrangement in some pieces results from manuscript indications that apparently call for all three voices to sing the Amen in Gloria and Credos (e.g., in 31. 32, and 79). More unexpected are movements in which one or both of the lower voices participate in singing part or all of the text. Sometimes the tenor and contratenor have only a few words here and there throughout the movement, but a number of pieces have text in both the cantus and contratenor, leaving only the tenor as a presumably instrumental part. いくつかの作品におけるこうした配列からの逸脱は、グロリアやクレドにおいて、3声すべてに対して、Amenを歌うことを呼びかける写本の指示の結果となる(e.g., in 31. 32, and 79)。1つあるいは低声部の双方が、テキストの一部あるいはすべてを歌うようになることは、楽章には期待できない。時に、テノールやコントラテノールが、ここそこで少数の言葉を持つが、かなりの作品は、おそらくは器楽パートとして、テノールのみを残して、cantus と コントラテノールの双方において、テキストを持っている。 Evidently not related to the Italian vocal duet of cantus and tenor with an instrumental contratenor, this curious procedure must represent an English adaptation of motet style to the normal texture of the chanson. The resemblance to the motet is heightened in a few of these pieces by division of the text between the two vocal parts which thus sing different words and phrases at the same time. This practice of "telescoping" the long Gloria and Credo texts, although not exclusively English, seems to have been particular favored by English. 明らかに、器楽のコントラテノールを伴うcantusやテノールのイタリア語のボーカルデュエットには関係しないが、この好奇心を抱いた手順は、シャンソンの通常の肌理に対するモテット様式への英国の適応を表現しているに違いない。 モテットとの類似性は、2声部の間でテキストを分割することによって、これらの作品のうちの少数で高められ、これにより、異なる単語およびフレーズを同時に歌うことになる。こうした"telescoping" の実践は、グロリアやクレドののような長いテキストでよく行われたが、英国に独占的なことではなかったが、英国では特に好まれていたように見える。 In addition to the variety of textual treatment, about a third of the movements in song style introduce two-part sections in contrast to the basic texture. Only a few are vocal duets with text in both parts. In the majority, the cantus is accompanied by a textless tenor, even when the three-part sections have text in both cantus and contratenor (e.g., in Credo 93). This preference for a single vocal part supported by the tenor is unexpected, because it contrasts with both the vocal duets in continental Mass movements (see Chapter 19) and the English form of two-voice discant known as gymel. It does, however, seem to confirm the derivation from song style of the pieces in which it appears. 様々なテキスト処理に加えて、ソングスタイルの楽章の約3分の1は、基本的な肌理とは対照的に、2声部分のセクションを導入する。 少数の声部だけが両方のパートにおいて、テキストを持つvocal duetsである。 多くは、cantusは、3声セクションが cantus and contratenor の両方にテキストが含まれている場合(e.g., in Credo 93)でも、テキストなしのテノールを伴っている。 テノールによって支えられた単一声部へのこうした選好は期待されない。それは、大陸のミサ曲のvocal duetsと、gymelとして知られた2声のdiscantの英国形式の間の対称性のためである。しかし、それが出現する作品のソングスタイルからから由来するのを確認するように見える。 Perhaps the most curious intermingling of stylistic procedures is the application of isorhythm to three movements in song style." In addition, isorhythmic construction is found in the presumably all-vocal Amen of Gloria 32, a piece already cited as being in normal song style up to that point. As all of these pieces lead us to suspect, isorhythm will provide the structural basis for an even larger number of movements in motet style。 おそらく、様式的手順で最も興味をそそられるのは、ソングスタイルの3つの楽章にイソリズムを適用することである19(Leonelによる対であるグロリア24、クレド84、そしてクレド87はcantusとコントラテノールにテキストを持っている)。 さらに、イソリズムの構築は、おそらくは、Gloria 32のすべてヴォーカルなAmenにおいて、見いだされる。この作品はすでに、その時点までに、通常のソングスタイルにおいて引用されている。これらの要素のすべてが疑わしいものになっているので、イソリズムは、モテット様式における数多くの楽章に対してでさえ、構造的な基礎を提供するであろう。 That the Mass movements in song style display great diversity in other aspects of their rhythmic organization should occasion no surprise. At the two extremes of this diversity stand a complexity rivaling the manneristic style of continental composers and a simplicity almost indistinguishable from English discant.20 それらのリズム構造の他の側面でのソングスタイルにおけるミサ曲の楽章が大きな多様性を呈することは、驚くに値しない。この多様性の2つの極端なところでは、大陸の作曲家たちのマンネリ様式に匹敵する複雑さと、English discantとほとんど区別がつかない単純さがある.20(Leonelのグロリア22は、そのproportionの使用において、マンネリズムの例である)。 The resemblance to discant becomes even more striking when all voices sing the text, as in Leonel's Sanctus 116, which uses the same plainchant as the discant settings of Lambe and Olyver (Examples XX-1 and 2). Compared with Olyver's Sanctus, indeed, Leonel's seems closer to the style of English discant, even though it is not written in score. The voices are not as independent rhythmically, and the chant in the cantus is less highly ornamented, if somewhat freer in its occasional omission of notes (see the bracketed letters in Example XX-3). If the contratenor were below the tenor instead of being in the same range (c-d') a fifth below the cantus (g-b), and if the text declamation were simultaneous, the Sanctus of Leonel could scarcely be said to be in song style. Yet when this piece appears in later manuscripts of northern Italian origin, only the cantus has the text。 Modifications of this sort are frequent in continental sources and may be indicative of a general distaste for the blurring of stylistic distinctions that is such a striking characteristic of English music. LambeやOlyverのdiscant設定 (Examples XX-1 and 2)と同じプレインチャントを使ったLeonelのSanctus 116のように、すべての声部がテキストを歌うと、discantへの類似性がますます顕著になる。OlyverのSanctusと比較して、実際には、Leonel'sは、スコア形式では書いていないが、English discantの様式に近いと思われる。声部はリズム的には独立しておらず、cantusにおけるチャントは、欠落が時折ある (see the bracketed letters in Example XX-3)が、あまり装飾されていない。もしもコントラテノールが、 cantus (g-b)の五度下でテノールと同じ音域(c-d ')にあるのではなく、テノールの下にあったら、そしてテキストのdeclamationが同時的であったならば、Leonelのサンクトゥスは、ソングスタイルがルであるとはほとんど言えない。しかし、この作品は、後のイタリアの北部起源の写本で見いだされた時には、cantusだけがテキストを持っていた。この種の改変は大陸の資料では頻繁であり、英国の音楽の顕著な特徴である様式的な区別のあいまいさへの一般的な嫌悪感を示している。  MASS MOVEMENTS IN MOTET STYLE all but two also have a contratenor in the same lower range as the tenor. Both lower voices--and particularly the tenor-tend to move in long note values and thus create an even stronger contrast with the vocal parts than is normal in song style. ここでの分類の目的のために、モテット様式の基準の定義は、「テノールと同じ音域にあり、リズムの活動性とメロディの関連においておおむね平等である2声部の存在」である。OH写本において、この定義に当てはまる27のミサ曲の楽章のうち、2作品を除いたすべては,テノールとして同じような低い音域にあるコントラテノールを持っている。両者の低い声部(特にテノールでは)は、長い音価で動く傾向にあり、それゆえに、ソングスタイルにおいて、通常以上に声部間での強いコントラストが生じる。 If the 42 arrangement of parts is an infallible indicator of motet style, it is not the only arrangement found in that style. That two Mass movements have no contratenor has already been noted. A few have text in one or both of the lower parts, and four add a third voice with text to produce a 53 arrangement. other procedures increase the diversity of textual treatment. As in some song style, the text gives many Glorias and Credos the appearance of a bitextual motet. In other movements, each voice follows its line of text with a melisma against the succeeding line in the other voice. This alternating presentation, which neither telescopes the text nor shortens the movement, must surely be a survival of the older English ways of treating― if not music―in motets with voice exchange (see above, p505).21 声部の42配列 がモテット様式の不可欠な指標である場合、それは、その様式で見つかった唯一の配置ではない。 2つのミサ曲の楽章にはコントラテノールがないことが既に指摘されている。 いくつかは下声部の一方または両方にテキストを持ち、4作品は、53配列を産生するためにテキスト付きの第3声部を加えている。 その他の手続きは、テキスト処理の多様性を高めている。 いくつかのソングスタイルのように、このテキストは多くのGlorias とCredosに、2つのテキストを持つモテットの外観を与える。 他の楽章では、各声部は、他の声部に続く行に対するメリスマを持つテキストの行に従っている。こうした交代する状態は、テキストをtelescopeしたり、楽章を切り詰めたりするわけではないが、確かに、声部交換を伴うモテット中に見られる古い英国風のやり方の復活であるに違いない。 Independently of differences in texture and treatment of text, differing structural procedures divide the twenty-seven Mass movements in motet style into three distinct groups or classes: isorhythmic (9) canonic(7) and, for lack of a better term, freely composed (11). This last and largest group includes three Glorias, four Credos, three Sanctus, and one Agnus Dei. 22 All of these movements are for four voices, and all but two have the standard 42 distribution of vocal and instrumental parts. In Sanctus 118, the tenor has a chant melody and sings the text along with the upper two voices. All four voices sing the text in Sanctus 122, which also has a plainchant Sanctus in the tenor. テキストの肌理と扱いにおけるちがいとは無関係に、異なった構造の手順は、モテット様式の27のミサ曲の楽章を3つの異なるグループやクラスに分けている。イソリズム(isorhythmic)が9、カノン風が7、特に用語が当てはまらない自由に作曲された作品が11である。この最後かつ最大のグループは、3つのグロリア、4つのクレド、3つのサンクトゥス、そして1つのアグナス・デイが含まれている。22 これらの楽章すべては4声であり、2つ以外すべては、声や器楽の標準的な42 配分を持っている。Sanctus 118においては、テノールはチャントメロディを持ち、上2声部に伴ったテキストを歌っている。テノールにプレインチャントのSanctusを持ったSanctus 122においては、すべての4声は テキストを歌う。 22これに当てはまるのは、No.21,34,36,76,77,,78,82,117,118,122である楽章は、。Hughesによれば、このすべての11の楽章は、シャンソン様式に分類されるが、たしかに。OHレパートリーの様式において、すでに不要で大きな混乱の化合物になっている。 The three Glorias and four Credos show none of these traces of English discant style. Only two of these movements maintain the 42 arrangement throughout, however (Nos. 34 and 78). The other five contrast duets for the triplum and textless tenor with the full four-part texture. A further contrast in four of these movements is of particular interest as a reflection of the English predilection for fullness of sound. In the final sections of Glorias 21 and 36 and of Credos 77 and 82, the triplum divides into two parts. The resulting five-part texture with three upper voices brings the alternation of duets with four-part sections to an effective climax and emphatic close. It should be noted, finally that telescoping of text occurs to some degree in all but one of the composed Glorias and Credos in motet style. In the five-part ending of Credo 77, indeed, we might even speak of triple telescoping because each of the three voices sings a different portion of the text . 3つのGloriasと4つのCredosは、English discant様式の痕跡さえ示していない。 しかし、これらの楽章のうちの2つだけが、42配列を維持している(34と78)。 他の5つは、triplumに対するduetsや4声のテキストのないテノールとのコントラストである。これらの楽章のうちの4つにおけるさらなるコントラストは、響きの豊かさに対する英国の好みの反映として特に重要である。 Glorias 21と36、Credos 77と82の最後のセクションでは、triplumは2つの部分に分かれている。 3声の5つの部分からなるテクスチャは、効果的なクライマックスと強調での終止に対する4つのセクションからなるデュエットの交替をもたらした。 最終的に、テキストのtelescopingが、モテット様式で作曲されたGloriasとCredosの1つを除いたすべてに、ある程度起こることに注目すべきである。Credo 77の5部の終わりで、我々は、3声部がテキストの異なる部分を歌うために、三重のtelescopingについて述べるかもしれない。 。 ISORHYTHMIC MASS MOVEMENTS IN MOTET STYLE ”The greatest surprise of the Old Hall repertory is unquestionably the prominent role of isorhthmic technique, which is irrefutable proof of a strong French influence." That nine of the eleven motets not written in score should be isorhythmic is not strange. The surprise comes in finding the technique applied to so many Mass movement. In addition to the three movements in song style already mentioned, four Glorias and five Credos in motet style are also isorhythmic 24 Because Bukofzer's description of all isorhythmic pieces in OH―both Mass movements and motets―is easily available, only a few general comments are needed here.25 In the nine Mass movements we find the only two pieces in motet style for three voices, Nos. 19 and 88. Although by different composers, Tyes and Queldryk, the two movements must have intended as a Gloria-Credo pair, for they are identical with regard to mode, clefs and key signatures, mensurations, isorhythmic structure and the alternation of text and melismas in the vocal parts. In the four voice movements, which do not seem to form any pairs, the degree of isorhythmic organization varies considerably. Some are strictly isorhythmic in all voicies; others have repeated taleae in the tenor or in the tenor and contratenor together. Only two of the tenor melodies come from plainchants. The rest seem to be newly composed. Whatever the source of the tenors may be, their treatment usually combines subdivision into taleae with repetitions of the entire melody, either without change or, more often, with proportional diminutions. 「オールドホールのレパートリーの最大の驚きは、間違いなく、イソリズムのテクニックの支配的役割である。」(Bukofzer)。 それは、議論の余地なく、強いフランスの影響を受けている。スコア形式で書かれていない11のモテットのうちの9つはイソリズム的であることは、奇妙なことではない。驚きは、多くのミサ曲の楽章に応用されるようなテクニックを見出すことにある。ソング様式の3つの楽章に加えて、すでに言及したように、モテット様式の4つのグロリアと5つのクレドがイソリズム的である(No.19,23,28,30,85,86,88-90)。OHにおけるすべてのイソリズム的作品についてのBukofzerの記述は非常に有用であるが、ここでは必要な少数のコメントのみにとどめる。9つのミサ曲の楽章の中で、我々は、3声のためのモテット様式の2作品No.19,88を見出す。それぞれは、Tyes 、Queldrykという別々の作曲家の作品であるが、2つの楽章はグロリア―クレドの対として企てられたに違いない。なぜならそれらは、旋法、音部記号、調号、計量記譜法、イソリズム構造、そして声部におけるテキストとメリスマの交代などにおいて、同一だからである。4声の楽章においては、対を形成するものは見当たらず、イソリズム的な構成の程度はかなり多様性が見られる。いくつかはあらゆる声部において厳密なイソリズムであり、その他は、テノールやテノールとコントラテノールが一緒に繰り返すタレアを持っている。テノールのメロディのうちの2つのみがプレインチャントからのものである。残りは新たに作曲されている。テノールの源がどうあれ、こうした扱いは、通常、全体のメロディの反復とタレアの細分化を組み合わせる。 CANONIC MASS MOVEMENTS Despite Bukofzer's unquestionable finding that the prominence of isorhythm is "the greatest surprise of the Old Hall repertory," we may question whether the surprise occasioned by the appearance of canonic technique in seven Mass movements is not at least as great. Comparable movements in continental sources are rare indeed, and none of the few contemporary examples can match the technical ingenuity and complexity of the English pieces. Moreover, no two of the OH canonic movements follow the same structural procedure. This curious circumstance may somehow be related to the fact that the names of only two composers -Byttering and Pycard-are attached to any of the seven movements 27. イソリズムの顕著さが「オールドホール・レパートリーの最大の驚き」であるというBukofzerの驚くべき発見にもかかわらず、 私たちは、7つのミサ曲の楽章におけるカノンのテクニックの登場によって引き起こされた驚きが、少なくともそれほど大きくないかどうか疑問に思うかもしれない。 大陸の資料のそれに匹敵する楽章は非常にまれであり、同時代の例は、英国の作品の技術的複雑さにほとんど合致しない。さらに、OH写本のカノン的な楽章の2つは、同じ構造的手順に従っていない。 さらに、2つのOHのカノン的楽章は、同じ構造手順に従っていない。 この興味深い状況は、2人の作曲家(Byttering と Pycard)だけの名前が、7つの楽章のいくつかに見出されているという事実と関係しているかもしれない27。 27 (7曲のカノン設定のうち)Bytteringは、Gloria18のみに帰せられている。Glorias26,27,35,とSanctus123,Credo71,75は、作者不詳である(訳注;他本では、これらはいずれもPycard作とされている)が、それらはGloria27,35でペアを組み、両者はPycard作とされている。( p518 The structural diversity that gives extraordinary interest to the seven canonic movements can be indicated here only in the most summary fashion. Although motet style with the voice parts in canon forms the basis of all the movements, only Byttering's Gloria adheres to the normal four-part arrangement 42. The piece is cast in two large sections. in each of which the voices sing the telescoped text in a canon at the unison. 7つのカノン的な楽章への特別な関心を与える構造的多様性は、ここでは最も要約された方法でのみ示される。 カノン形式の声部のモテット様式は、すべての楽章の基礎を形成するが、BytteringのGloriaだけが、通常の4パート配置42に固執している。この作品は、2つの大きなセクションを構成している。 それぞれの声部が、ユニゾンのカノンでtelescopeしたテキストを歌う。 Like Byttering, Pycard uses the normal four-voice arrangement of motet style in Gloria 26. but the text appears in three voices, leaving the tenor as the only instrumental part. After an eight-measure introduction, the contratenor, surprisingly, begins the canon, followed by the duplum at the fourth above. The canonic voices alternate between singing the same and different lines, while the free triplum has the complete text. Bytteringのように、Pycardは、(1番目のカノンである)Gloria 26において、通常の4声構成のモテット様式を使用するが、テキストは3声部で表示され、テノールを唯一の楽器パートとしている。 8小節の導入の後、驚くべきことに、コントラテノールは、四度上のduplumを伴って、カノンを開始する。 自由なtriplumが完全なテキストを持っていて、カノンの声部は同じあるいは異なる行を交互に歌っていく。  Pycard Gloria 26 mm9〜 This partial telescoping of text in the canonic voices also occurs in Pycard's other two Glorias, as well as in the two anonymous Credos. All four of these movements further resemble Gloria 26 in having three vocal parts, but in each of them a third voice is added to produce a five- part texture (53) しかし、カノンの声部におけるテキストのこの部分的なtelescoping は、2つの作者不詳のクレド同様、Pycardのその他の2つのグロリアでもまた生じる。さらに、こうした4つの楽章すべては、3つの声楽用パートを持っていることにおいて、グロリア26に似ている。しかしそれぞれに、5パートのテクスチャを産生するために、3番目の声部が追加されている。 In his second Gloria (No. 27), Pycard succeeded in writing what may be the earliest example of simultaneous two-voice canons, one in the tenor and contratenor,another in the top two voices. A free duplum completes the five-part texture. His third canonic Gloria (No. 35) closely resembles the second, except that the tenor and contratenor are now free parts instead of being canonic. Although the principle of text distribution remains the same in all three Glorias, each follows a different pattern for telescoping portions of the text in the canonic voices. 彼の2番目のグロリア(27番)において、Pycardは、同時的2声部のカノンの最初期の例としての書法を受け継いでいた。片やテノールとコントラテノール同士、もう片方は上部2声である。自由なduplumが、5声部を完成させている。彼の3番目カノン的なGloria(No.35)は、テノールとコントラテノールがカノンではなく自由パートであることを除けば、2番目によく似ている。テキストの配分の原則がこれらすべて3つのグロリアにおいて同じであるにも関わらず、それぞれは、カノン声部におけるテキストのtelescoping部分の異なったパターンに従っている。 Both canonic Credos differ from the five-part Glorias in having a three-voice canon above the tenor and contratenor. The two canons differ structurally, however. The one in Credo 71 is at the unison with a time interval of four measures in 2/4 between entries. Much more complex in every way, Credo 75 has a mensuration canon in the upper three voices. Each voice, that is, sings the melody in a different mensuration, in this case resulting in a combination of 2/4, 3/4, and 9/8 meters.28 2つのカノン的なクレド(The Old Hall Manuscript, ii, p. 82(No.71 fol.59v-60)、The Old Hall Manuscript, ii, p.101(No.75 fol.62v-63) Pycard作曲)は、テノールとコントラテノールの上に3声のカノンを持つ5声のグロリアとは異なっているが、2つのカノンは構造的に異なっている。 クレド71中の1つは、2/4拍子で、エントリ間隔4小節で、ユニゾンとなっている。 より複雑なものとして、Credo 75は上の3声部に計量記譜的カノンを持っている。 各声部は、異なる計量記譜でメロディーを歌う。この場合、2/4、3/4、および9/8拍子の組み合わせとなる。 28  Against this combination, the tenor is in 6/8, and the contratenor has sections in each of the four meters. As if this rhythmic complexity were not enough, mensuration changes are prescribed for the canonic voices and red, black-red, and blue notes introduce various proportional or unusual note values.29 この組み合わせに対して、テノールは6/8拍子であり、コントラテノールは、4つの拍子のそれぞれにセクションを持っている。 このリズム的な複雑さが十分でないが如くに、計量記譜法の変化は、カノン声部へ命じられている。そして、赤や黒赤、青の音符は、さまざまな比例関係あるいは通常ではない音価を導入している。 The evident concern for diversity of both musical and textual treatment in Pycard's canonic Glorias (and Credos?) must also be responsible for the unique scheme of his canonic Sanctus (No. 123). As it stands in OH, the piece has only two parts, a cantus and a textless tenor, but the cantus yields a canon at the unison for at least two voices and possibly three. Whatever the number of canonic voices, the canon itself is a rare tour de force. Rather than being newly composed, its melody is a rhythmic, but otherwise almost unchanged, version of a plainchant Sanctus.30 Pycardのカノン的なGloria(とCredo?)の音楽とテキスト双方の取り扱いの多様性に対する明白な関心は、彼のカノン的なSanctus(No 123)のユニークなスキームにも責任を負わなければならない。それはOH写本にあるように、作品は,cantusとテキストのないテノールの2声のみであるが、cantusは少なくとも2声、可能なら3声のユニゾンでカノンを産生する。カノン的な声部の数がどうあれ、カノン自身はめったに大傑作にはならない。新しく作曲されるよりも、そのメロディはリズム的であるが、そうでないとほとんど変化がないプレインチャントのサンクトゥスのバージョンである。30 30 The Old Hall Manuscript, edited by Andrew Hughes and Margaret Bentでは、3声のカノンとしてtranscribeされている。しかし、第3声部はoptionalとなっている。Sanctus(No 123)は未完であるが、fol.100vが書かれた部分の後では、1ないしそれ以上のfolioが紛失している。The Old Hall Manuscript, edited by Andrew Hughes and Margaret Bentによれば、現在では紛失している自由な声部とcontratenorが、向いのページに書かれていた。 Objections to the third canonic voice stem from its occasional introduction of strongly dissonant clashes. Such clashes are by no means foreign to Pycard's other works, however, or to the OH repertory as a whole. A three-voice canon in the Sanctus, with entries at the time interval of three breves, would nicely symbolize the seraphims with three pairs of wings who call to each other "Holy, holy. holy." We need not assume that the song of angelic choirs was unfailingly consonant. 第3のカノン声部の目的は、強く不協和音がクラッシュする機会を導入ことに由来する。こうしたクラッシュは、決して、Pycardのその他の作品やOHレパートリーに対してもまれではない。サンクトゥスにおける3声のカノンは、3つのbrevesの間隔でのエントリーとともに、それぞれ聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、と呼ぶセラピムの3つの羽の対(6枚の羽)をうまく象徴している。 FOREIGN INFLUENCES ON THE OLD HALL REPERTORY If the isorhythmic pieces in OH leave no doubt as to their composers' acquaintance with contemporary French applications of the technique, the degree of foreign influence on English canonic writing is more open to question. It is often assumed, without any real proof, that any non Italian composer of canons must necessarily have borrowed the tecnique from the caccia or the composers of canonic Mass movements in OH, this assumption should not too readily be taken for granted. Native cultivation of such pseudo-canonic techniques as rondellus and voice exchange, possibly too the rounds of less learned music, rnay well have sparked the development of English canonic writing. In any case, application of the technique to Mass movements appeared to have ocurred more or less simultaneously, and perhaps independently, in both England and Italy. Wherever the idea may have originated, the collection of such movements in OH remains the largest of its time. OH写本中のイソリズム的作品が、作曲家の同時代のフランス語作品のテクニックへの知識として間違いなく残っていれば、英語のカノン作法への外国の影響の程度は、より疑わしい。実際の証拠がなくても、イタリア人でないカノンの作曲家が必然的に、カッチァやOH写本中のカノン的ミサ曲の楽章の作曲家からのテクニックを借りたであろうことは、十分に仮定されるところである。こうした仮定は、当然のことではない。rondellusや声部交換のような疑似的カノンのテクニックの国内での開拓は、あまり成熟していない音楽のroundsであっても、英国のカノン書法の発達を促した。どんな場合であれ、ミサ曲の楽章へのそのテクニックの応用は、多かれ少なかれ同時かつおそらくは独立して、英国とイタリアの両方で起こったはずである。 その着想がどこに由来しても、OH写本中のこのような楽章の収集は、当時の最大のものであった。 p520 Similar questions of priority, of who influenced whom, arise with regard to the pairing of Mass movements and the alternation of solo and choral sections. Both practices, as we have seen, occur in the Mass movements of Ciconia, who died in 1411.With no precise dating of pieces in OH,we cannot know when the two practices first appeared in England, but it can scarcely have been early enough to have influenced Ciconia. It should be noted, moreover,that the scribe who copied the supposed pair in OH gave no indication of an intended relationship. Coupled with this lack, the relatively small percentage of such pairs in the total repertory suggests that English composer were just beginning to be concerned with the musical uniy of different Mass movements. In movments with solo sections, too, we find less specific directions than in later continental sources that nevertheless include works of Ciconia. Rather than using the designations unus (or duo) and chonus for the contrasting sections, the scribes of OH sometimes, but not always, wrote the duet texts in red instead of the usual black- a distinction that is only presumed to have the same meaning as the more explicit labels. Perhaps like canonic writing、 the pairing of movements and the alternation of duets with full textures represent constructive principles that were applied to Mass compositions more or less independently and at about the same time in various centers of European musical culture. 優先順位や、誰が誰に影響を与えたかといった疑問が、ミサ曲の楽章の対化と、ソロと合唱部門の交代に関して上がっていた。私たちが見たように、どちらの実用化も、1411年に死んだCiconiaのミサ曲の楽章ですでに行われていた。OH写本の作品の正確な日付はわからず、この2つの実践がイギリスに初めて登場した時期もわからないが、かなり早い時期にチコニアに影響を与えたことはほとんどなかった。さらに、OH写本において対であることを想定して筆写した筆記者が、意図した関係を何ら表示していないことは、注目すべきである。この欠落と結びついて、そのレパートリーの中のそのような対が比較的小さい割合なのは、英国の作曲家が、まだ様々なミサ曲の楽章の音楽的統一に関心を持ち始めたばかりであったことを示唆している。それにもかかわらず、ソロセクションを持つ楽章でも、Ciconiaの作品を含む後の大陸の資料以上の具体的な方向性はあまり見出せない。対照的なセクションにunus(またはduo)とchonusという名称を使用するのではなく、OH写本の筆記者は、より明示的な指標として、いつも同じ意味を持つと推定される通常の黒色の代わりに、赤でduetのテキストを書いたりした。おそらくはカノン書法のように、楽章の対化とデュエットの交代は、多かれ少なかれ独立して、そして同時に、ヨーロッパの音楽文化の変化の中心にあったミサ曲作曲に適用された建設的原理を表している。 Of all the foreign influences on the repertory of OH, that of French music is the least problematical. Adoption of French notational practices and mensurations, particularly imperfect time with major prolation (6/8), gradually changed the rhythmic character of English discant, just as its contrapuntal structure changed under the influence of chanson style. Both this style and isorhythmic technique were French inventions. after all, and both had been adapted to Mass movements by fourteenth-century French composers. Even the mannerisms of the end-of-the-century ars subtilior make their appearance some works-chiefly by Leonel and Pycard-that use a variety of note shapes and colors to in troduce complex proportions or intricate combinations of different mensurations. OH写本のレパートリーの外国からの影響について、フランス音楽の影響は、ほとんど疑問の余地がない。フランスの記譜法の採用、特に不完全テンプス完全プロラツィオ(6/8)は、次第にEnglish discantの性質を変化させていった。ちょうど対位法構造がシャンソン様式の影響のもとで変化したように。 この様式とイソリズムテクニックの双方は、フランスの発明であったが、結局、両者は14世紀のフランスの作曲家によるミサ曲の楽章に採用された。世紀末のars subtiliorのマンネリズムでさえ、様々な音符の形や色を使って複雑な比率や異なった計量記譜法の込み入った組み合わせを生み出すいくつかの作品(主にLeonel や Pycardによって)に現れている。 In many ways, then, the music of OH reveals that its composers were neither far removed from their continental counterparts far behind them in adopting the latest musical fashions. If the admixture and fusion of foreign with native musical styles and techniques make the repertory a characteristically English compendium of musical practice at the beginning of the fifteenth century、 there still is little to suggest that Engish music will shortly, become the "fount and origin of a new art, " the art that Tinctoris regarded as the beginning of music worth listening to and that we may regard as the beginning of Renaissance music. 多くの点で、OH写本の音楽は、その作曲家が、最新の音楽的流行を採用する際には、遠く離れた大陸の好敵手から引き離されてはいないことを明らかにしている。 地元の音楽様式やテクニックと外国のものとの混在や融合が、レパートリーを15世紀初頭の特徴的な音楽実践の英国便覧としたのなら、英国の音楽が「新しい芸術の源」となることを示すことはほとんどない。その芸術は、Tinctoris が、聴く価値のある音楽の始まりとみなし、ルネサンス音楽の始まりとみなしてもよいというものである。 Evidence that English music of the late fourteenth and early fifteenth centuries can have had little influence on the continent comes from the fact that only eleven pieces in OH, including a Gloria by the ltalian composer Zacar (No. 33), have also been found in continental manuscripts. Of the ten English pieces, three motets are later additions to the original repertory (Nos. 66-68). They include the only work of Dunstable in OH, curiously, without giving his name, and two motets attributed to Forest, who is also represented by no other pieces in the manuscript. Three of the seven Mass movements are by Leonel Power, and one of the two anonymous works may also be his. One of 14世紀後半〜15世紀前半の英国の音楽が大陸にほとんど影響を与えなかったという証拠は、イタリアの作曲家Zacarのグロリア(第33番)を含むOHの11曲だけしか大陸の写本で見つかっていないという事実から来ている。(Zacarの作品を除いた)10の英国人による作品のうち、3つのモテットは、オリジナルレパートリーへの後の追加である(No.66−68)。それらは、OH中の唯一のダンスタブルの作品(No.66fol. 55v-56, Veni sancte spiritus (John Dunstable))を含んでいる。その他の2つのモテットはForestに帰せられている(No.67 fol. 56v-57, Qualis est dilectus (Forest)) No.68 fol. 57v, Ascendit Christus - Alma redemptoris (Forest) )。彼もまた、この写本において、これら以外の作品を残さなかった。残りの7つのミサ曲の楽章のうちの3つはLeonel Powerのものであり、2つの匿名作品のうちの1つもまた彼に帰せられている。 Byttering's six pieces and the only one by Gervays complete the list of works in OH that appear in continental sources. Small as this list is, its significance goes beyond merely negative evidence. Like the three motets, two of the Mass movements are later additions to OH, and all seven represent the more advanced applications of song style, sometimes with text in more than one voice, sometimes with contrasting sections for two and three voices. It seems reasonable to assume, therefore, that older purely English styles were either unknown or unacceptable on the contint, and that English music in general only began to find its way into the international repertory of northern Italy about the beginning of the fifteenth century's third decade. The latter assumption in particular corresponds with the little we know about Leonel Power and Dunstable, the two most prolific English composers of the time and the two whose works received the widest distribution in continental manuscripts. Bytteringの6作品中のひとつ、そして、Gervaysの作品の唯一の1つは、大陸の写本中にも現われるOHの作品のリストを全うしている。このリストは小さいものであるが、その重要性は単なる消極的な証拠ではない。3つのモテットのように、ミサ曲の楽章のうちの2つは、後にOHに加えられ、7つすべては、ソング様式のより進展した応用を示している。時には1声部以上がテキストを持ち、時には、2〜3声部への対照的なセクションとなる。それゆえ、より古い純粋な英国様式が大陸では知られておらず、受け入れられもしなかったことや、一般的に英国音楽が、その道を1400〜1430年頃の北イタリアの国際的なレパートリーに見出したことは、あり得ることである。後者の仮定は特に、当時のもっとも精力的な作曲家であったLeonel PowerとDunstableにふさわしいものである。彼らは、大陸の写本にもっとも広い分布をした作品を書いた。 |