| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE

MUSIC3 |

| Old Hall

Manuscript 3.STYLISTIC CLASSIFICATION One of the most remarkable features of the Old Hall repertory is the unsuspected variety of musical styles. The strong English cast of the music notwithstanding,t here are unmistakable signs of direct contact with Italian and French music. The English style is most prevalent in the conductus settings of the Marian antiphons,hymns,and sequences, al1 of which are written in the traditional score arrangement which even as late as the Pepys MS had not yet fallen into disuse. The four groups of Mass settings also contain a group of conductus Masses which have been placed,s ignificantly,at the beginning of each sec.tion. These form the "old layer" of the OH repertory. オールドホールのレパートリーの最も顕著な特徴の1つは、予想外の様々な音楽様式である。音楽についての強い英国の風姿にもかかわらず、イタリアやフランスの音楽との直接接触の間違いのない兆候がある。 title="The English style is most prevalent in the conductus settings of the Marian antiphons,hymns,and sequences, al1 of which are written in the traditional score arrangement which even as late as the Pepys MS had not yet fallen into disuse.">英国の様式は、マリア・アンティフォン、賛歌、セクエンツィアのconductus設定で最も一般的である。それらすべては、Pepys MSが使われなくなったほどに遅い伝統的な配列で書かれている。ミサを構成する4つの楽章もまた、それぞれのセクションの最初に置かれたconductusミサのグループを含んでいる。 The majority of the Sanctus and Agnus compositions belong to this type,including the melodious and graceful Sanctus by Roy Henry (I I!,1) . It should be noted that most of the conductus Masses are founded on plainsong,except for the Gloria series,in which so far only one composition could be connected with the chant. SanctusとAgnusの作品の大部分は、このタイプに属しており、Roy Henry(III、1No.94(Fo.80.v))によるメロディに溢れた上品なSanctusを含んでいる。conductus Masses の多くは、その一作品のみがチャントと関連づけられている一連のグロリアを除いて、プレインソング上に打ち立てられている。 Continental influence prevails in Mass sections fashioned after the model and in the style of other forms,such as the caccia,the French secular song,a nd the motet. The Italian caccia Mass is characterized by strongly imitative duets or even strictly canonic connection between the parts,either (and more commonly) the upper or the Iower voices. ミサに遡及する大陸の影響は、その他の形式、cacciaやフランスの世俗歌やモテットなどにも及んだ。イタリアのcaccia Massは、強い模倣的二重唱、あるいは各声部間の厳密なカノン的関連を特徴としている。 An outstanding example of the first possibility is the five.voice Credo (II,82) in which the three upper voices move in canon; although not expressly called for in the manuscript,there seems to be little doubt that canon is intended despite the harsh dissonances that often result. An anonymous Credo in similar style (11,101) is especially noteworthy as an example of an unusually complex mensuration canon. その顕著な例は、5声のCredo (II,82No.71 Credo(fol. 59v-60))である。そのうちの上の3声部はカノンとして動いている。写本では明示的に要求されていないが、しばしば耳障りな不協和音となるもかかわらず、カノンが意図されていることはほとんど疑いがないようである。似たようなスタイルの無名者のCredo (II,101)は、同様の様式において、非常に複雑な計量カノンの例として特に注目に値する。 Mr. Collins' ingenuity in solving the really exceptional intricacies of notation 12 deserves the highest praise. A five-voice Gloria by Pycard (1,1 19) is also canonic,b ut here only two upper voices moving in vigorous rhythm form the canon,while the other parts clash with them in startling dissonances. Dissonant style and emphasis on intricate mensural problems seem to be the trademark of Pycard's music,and it may not be too venturesome to suggest that he is also the author of the Credo with mensuration canon which has been made anonymous only by the removal of the initial and which directly precedes another composition by him in the manuscript. 記譜法の例外的な複雑さを解決するためのコリンズ氏の工夫は、最高の評価を受けるに値する。 Pycard(I,119No.35 Gloria(fol. 29v-30))による5声のGloriaもまた、カノン的であるが、2つの上声部だけが元気なリズムで動いてカノンを形成し、他の部分は驚くほどの不協和音で衝突する。不協和音様式と複雑な計量問題は、Pycardの音楽の象徴であるように思われる。そして、彼がまた、また、initialの削除によってのみ匿名化され、写本において彼によって作られたもう一つの作品に先行している計量カノンを持つCredoの作者であると提案することは冒険ではないであろう。 The other possibility, canon between the lower voices or what van den Borren has fittingly called caccia ar ebours,can be found in Pycard's Gloria (I,84). Professor Strunk has discovered that the upper voices,too,form an unspeci自edcanon,so that we have here one of the rare cases of double canon. Mass sections with freely imitative duets which lean toward the Italian motet style are also not infrequent, e g. Byttering's Credo (II,203),or Pycard's Credo (II,135), in which the two upper voices alternate in the lively recitation of the words. もう一つの可能性は、より低い声部の間のカノンか、またはvan den Borrenが適切にcaccia a reboursと呼んでいたもので、PycardのGloria(I、84No.27 Gloria(fol. 22v-23))に見いだされる。Strunk教授は、上声部も、 非特異的なカノンを形成し、二重カノンの珍しいケースであることを発見した。イタリアのモテット様式に傾いている自由な模倣的二重唱を持つミサ部門もまれではない。 すなわち、BytteringのCredo(II,203No.85 Credo(fol. 72v-73)訳注作者不詳?)、またはPycardのCredo(II、135No.76 Credo(fol. 63v-64))である。言葉の活発な語りの中で、2つの上声部が交代する。 Masses in free treble style, usually though somewhat narrowly termed“ballade Masses" after their secular model,the French chanson,constitute the largest group of the repertory and indicate that the English composers practiced extensively this principal French Mass type. A Gloria (1,65) and Credo (II,1 67) by Leonel stand out for the ostentatiously difficult mensural and proportional complexities in which the generation of composers around 1400 took special pride. They signify the Indian summer of the ars nova. 自由なtrebleスタイルのミサ曲は、その世俗的なモデルにより、教義の“ballade Masses"と呼ばれるが、 、フランスのシャンソンは、そのレパートリーの最大のグループを構成し、英国の作曲家がこの主要なフランスのミサ曲様式を広範に学習したことを示している。Leonel のグロリア(1,65No.22 Gloria(fol. 17v-18)とクレド(II,167No.81 Credo(fol. 68v-69))は、1400年頃の作曲家の世代が特別な誇りを持っていた、誇張して難しい虚構的で比喩的な複雑さを際立たせている。 それらは ars novaの落ち着いた平安な時期を意味している。 The decline of an epoch manifests itself also with regard to harmony, in the liberal and somewhat freakish use of accidentals. These give the music unexpected color by what can be called "accidentalism" in contradistinction to our modern term“chromaticism." which implies something quite different. エポックの衰退は、臨時記号の自由なやや奇妙な使用において、ハーモニーに関しても現れている。これらは、「臨時記号主義」と呼ぶことができる予期しない色彩を与える。 近代的な「半音階」とは反対的に、 これはまったく異なるものを意味する。 The Gloria of Roy Henry (1. 34) and several other ballade Mass sections by Chirbury (IIl. 116). Leonel and others contain such purple patches. often involving such progressions as tritones and augmented fifths; the editor very often suggests. especially in Vol. 1. the omission of accidentals. assuming a mistake of the scribe in the insertion of sharps. but many of them are no doubt intended. as can be gathered from the two versions of the Gloria hy Rowland (1. 104 and IlI. [63]). which agree not only in their accidentals but also in their playful and bouncing hocket sections with some extremely harsh dissonances. Roy HenryのGloria(1.34 No.16 Gloria(fol. 12v-13))やChirburyの他のいくつかのバラードミサ部門(III 116 No.132(Fol.104))、Leonelやその他の作曲家らは、しばしば三全音や増五度過程を含む、非常に成功した時期である。編纂者は非常によく、特にVol. 1において、臨時記号の省略、シャープ記号の挿入に筆記者が間違っていると仮定している。それらの多くは疑いもなく、意図されたものである。Rowlardによる Gloria の2つのバージョン(I.104 No.29 fol. 24v-25とIII. [63])から集められるように、それらの臨時記号だけでなく、いくつかの非常に耳障りな不協和音を伴い、遊び心があり、跳ね上がったホケット部門にも結びついている。 That sustained clashes such as f against f-sharp or b against b-flat (1. 85. m. 3) were intentional is unlikely. and here one voice should be adjusted even if it involves a melodic dissonance like an augmented interval. We should,however,be wary of establishing any a priori rules of what was and what was not possible harmonically at the time. A similar clash of b a gainst b-flat (1. 130. m.3) does not seem to call for an adjustment,because the notes are introduced at different times and the progression in each voice is logical in itseif. F♯に対するF,B♭に対するB (I. 85. m. 3) のような継続的なクラッシュが意図されることは、 起こりそうにない。 1つの声部は、拡張された音間のような旋律の不協和音を伴っても調整されるべきである。しかし、当時の調和的ではなかったことと何が調和していないのかについて、先験的な何らかのルールを確立することには注意が必要である。同様のB♭に対するB (I. 130. m. 3) のような継続的なクラッシュは、調整がなされない。なぜなら、音符は別々に繰り出され、それぞれの声部の進行は、それ自身ロジカルだからである。 The ballade Mass sections can be grouped in two categories as regards their rhythm.The first retains the rhythm of major prolation. which by the beginning of the fifteenth century was 00 the wane. It prevails in what must be considered the older group. The compositions of Byttering (1. 47; 11. 149). Roy Henry (1. 34). and Excetre (11. 158) may be quoted as illustrations. and it is not by coincidence that so many of the old.fashioned conductus settings of Masses and antiphons adhere to this rhythm. バラードミサ・セクションは、そのリズムに関して2つのカテゴリーにグループ分けすることができる。最初のものは、major prolationのリズムを保持している。 それは15世紀の初めまでには衰退していたものだった。 それは古いグループとみなされるべきである。 Bytteringの作品(I.47No.18 Gloria(fol. 14v); II. 149 No.79 fol. 66v-67)。 Roy Henry(I.34No.16 Gloria(fol. 12v-13)), Excetre(II,158 No.80 fol. 67v-68)はその例として引用することができる。 古いスタイルのミサ曲やアンティフォンのconductus設定の多くはこうしたリズムに固執しているのは、偶然ではない。 The second group is characterized by a smooth and flowing tempus perfectum,wh ich rose to dominance in the first part of the century. This rhythm appears in OH in a rather crude form. and is not yet so elegantly polished as is customary in Continental works. but the trend is unmistakable. It may be sigoificant that these compositions are inscribed in the manuscript as a rule after those in major prolation. 第二のグループは、tempus perfectumで特徴づけられており、世紀の最初で支配的になった。このリズムは、OHにはかなり粗悪な形式で現れ、大陸作品のように、エレガントに磨かれていないが、そうした傾向にはある。 これらの作品が概して、major prolationのものに倣って写本に刻印されることは重大なことかもしれない。 They include a Gloria by Cooke (1,138),notable for the fact that its first section is restated at the end with different words as aclear da capo,a Credo by the same composer (II,252),and Mass sections by Damett (1,13 2; 11,261) and Byttering (1,39 ). lt goes without saying that triple rhythm obtains also in compositions with treble cantus自rmus,which Leonel in particular handled in his late compositions with great ease; of all the compositions in OHh is Sanctus (III,66 ) comes closest to this mature style. このグループには、Cooke のGloria(I,138 No.38 fol. 32v-33)が含まれる。その最初のセクションの末尾が、明らかなda capoとして、別の単語で、再表示されることは注目すべきである。 同じ作曲家によるCredo (II,252 No.92 fol. 78v-79)、Damett (I,132 No.37 fol. 31v-32; II,261 No.93 fol. 79v-80)やByttering (1,39 No.17 fol. 13v-14)のミサ曲部門がその例に当たる。3拍子が、Leonelが特に後期の作品で非常に簡易に扱ったtreble cantus firmusを伴う作品に見られることは、言うまでもない。 OHのすべての作品のうち、LeonelのSanctus(III、66 No.116(Fol.94v.95)非スコア形式)がこの成熟したスタイルに最も近いということである。 Several Mass sections stand off from the rest by the deliberate contrast of duet passages with a full four-or five-voice tutti in consistent alternation. Pairs of voices contrast with each other,as they do in ltalian compositions of the early fifteenth century. Examples of the type with group contrasts include the paired Gloria and Credo that we have ascribed to Leonel (1,60 and II,125 [anon.]),a Credo by Pycard (Il, 114),and a Gloria by Cooke (1,124). いくつかのミサ曲セクションは、デュエット・パッセージと4声または5声トゥッティとの好対照的交代となっている。 15世紀初頭のイタリア語の作品のように、声部のペアは互いに対照的である。 こうしたグループ的対照の例としては、Leonel(1,60No.21 Gloria(fol. 16v-17)とII、125 [anon。]No.77 Credo(fol. 64v-65)Power?)、PycardによるCredo(Il、114 No.76 Credo(fol. 63v-64))、CookeによるGloria( 1,124 No.36 fol. 30v-31)が挙げられる。 The most modern type of composition in OH appears,significantly,not in the main body of the manuscript,but only in the later additions. lt is represented by the two non-isorhythmic motets (Nos.64 65),both ascribed in OH to Forest. The first one,Qualis est dilectus,leans toward the declamation motet,and the second,Ascendit Christus,is a motet with double structure which elaborates in its tenor the antiphon Alma redemttoris." The advanced style as regards texture and,especially,dissonance treatment bears out what can also be gathered from such external features as the handwriting, namely,that these compositions belong stylistically to a later period. OHの中での最も近代的な作品は、写本の本体にはなく、後の追加でのみ顕著に現れる。 これは、2つの非イソリズムモテット(Nos.67、68)で表され、両方ともOHのForestに帰属する。 最初のものはQualis est dilectusであり、 declamation motetの傾向にあり、もうひとつのAscendit Christusは、そのテノールにアンティフォンAlma redemttorisを擁した二重構造のモテットである。テクスチャに関する進歩した様式、特に、不協和音の取り扱いは、これらの作品が様式的に後期に属していることを裏付けている。 p56 4. ISORHYTHMIC COMPOSITIONS The greatestsurprise of the Old Hall repertory is unquestionably the prominent role of isorhythmic technique,which is irrefutable proof of a strong French inftuence. The manuscript contains altogether eleven motets (we do not count here the antiphons in conductus style or "conductus-motets," which occupy an intermediate position between motet and conductus). Three of the motets are later additions (Nos. 66-68,fols. 55-57v) which have been inserted between the conductus and the motet settings of the Credo and thus separate,perhaps not accidentally,the old layer from the more recent one. The eight motets of the original repertory are without exception strictly isorhythmic,as is,of the later ones,Dunstable's Veni sancte spiritus also. オールドホールのレパートリーの最大の驚きは、強いフランスの影響下であることが確かなイソリズム技術の顕著な役割である。 オールドホール写本には全部で11ののモテットが含まれている(ここではconductusスタイルのantiphonsやmotetとconductusの中間の位置を占める "conductus-motets"は含まれない)。 モテットの3作品(Nos. 66-68、fol.55-57v)は、 Credo中にあり、あとで追加されたものである。そしておそらくは、より新しい層から古い層を分離したものである。オリジナルなレパートリーの8つのモテットは、Dunstableの Veni sancte spiritus の後期の例のように、例外なく厳格なイソリズムである。 Unfortunately,three motets at the end of the codex (Nos. 135,1 35a,a nd 138) are fragmentary and have therefore been excluded from the publication,b ut the extant voices reveal isorhythmic structure.The Fountains fragment,which,as we have seen,duplicates six pieces from OH,c ontains also an umber of isorhythmic motets,and although none of these appear in OH,they further confinn the French influence on English music of the time. あいにく、写本(No.135、135a、138)の終わりの3つのモテットが断片的で、従って、出版から除外されたけれども、現存の声部はイソリズムの構造を明らかにしている。OHからの6写本を複写しているFountains fragmentは、多くのイソリズムのモテットも含み、これらのどれもがOHには現れず、それらは当時のイギリスの音楽へのフランスの影響をさらに確認する。 We may add here that the little-known fragment British Museum,Cotton MS Tib. A. VII preserves on fol. 38v in white notation two voices of a presumably four-voice Gloria which is likewise strictly isorhythmic and ends with a lively hocket section. The absence of rhythmic complications in this piece points to a date slightly later than that of the Old Hall repertory. 私達は、あまり知られていないfragment(British Museum,Cotton MS Tib. A. VII)が、fol. 38vにおいて、白色記譜法の、おそらくは4声のGloriaが、厳密にイソリズムで、生き生きとしたホケットセクションとして終止することを付け加える。この作品におけるリズムの複雑化の不在は、Old Hall のそれより少し後のものであることを示している。 Convincing evidence for the influence of the isorhythmic motet on Mass composition comes to Iight in the motet Mass sections,many of which are strictly isorhythmic while others are so only in their tenor. The isorhythmic Mass sections actually outnumber the isorhythmic motets proper in OH; the preva1ence of isorhythmic technique is perhaps the most significant and most interesting feature of the entire repertory,b oth historically and musically. That this point has escaped the editors represents one of the greatest weaknesses of the edition. ミサ曲作曲におけるイソリズム的モテットの影響の確信的証拠は、motet Mass sectionsにおいて、明らかになる。多くは厳密なイソリズムである。その他はテノールのみイソリズムである。イソリズム的なミサ曲部門は、実際、OHに固有のイソリズム的モテットよりも、数で勝っている。イソリズムのテクニックの普及はおそらく、歴史的に、音楽的に、全体のレパートリーらの中で最も重要で、最も興味深い機能である。このポイントを落としてしまったことが、編纂者のその編纂の最大の弱点を示している。 In an isolated case,Pycard’s Gloria (1,92 ),Mr.Collins (III,x xiv) did notice that the rhythmic patterns return not only in the tenor but a1so in the upper voices. Yet he did not realize the structural function of the return,and at two other places he takes pains to point out that the tenor is divided into "symmetrical halves" as if this were a peculiar trait of on1y these compositions. 独立したケースとしては、Pycard’s Gloria (1,92 )、コリンズ氏の(III、xxiv)解説は、リズムパターンが、テノールだけではなく上部声部においてもまた応答していることに注目したい。まだ、彼は応答の構造の機能を理解しておらず、他の2ヶ所で、彼は、あたかもこれらの作品のみに見られるような、テノールが”対称的に半分に分けられる”ことを示すことに苦労をしている。 It needs no reiteration here that all these tenors have regularly at least two isorhythmic patterns (taleae) or occasionally even three or four, and in one case as many as ten. Had the return of the same rhythmic schemes in the upper voices been noticed,th e missing noteトーtheresult of the vandalism of cutting out illuminated initia1s for bookmarks and similar purposeトーwouldhave been filled in more accurately.As they stand now most of the numerous editorial conjectures must be corrected according to the analogous sections of the composition. これらのすべてのテノールが規則的に、少なくとも2つのイソリズムパターン(タレア)、あるいはしばしば3,4、ある場合には10もそれを持っていることをここで繰り返す必要はないだろう。上声部の同じリズム計画が注目されれば、失われた音符(それは、最初の光彩のための乱暴なカットの結果であった)がより性格に補填されることになるだろう。 P58 1n view of the musical importance of isorhythmic technique,all compositions of this type will be briefly discussed here in the order of their appearance in the manuscript. Particular attention has been devoted to finding the Gregorian source of the tenors,a nd in nearly all cases the search has been successful. イソリズムのテクニックの音楽的重要性の観点からは、こうした様式のあらゆる作品は、簡単に、写本におけるそれらの出現順序にしたがって議論がされねばならない。テノールのグレゴリオ聖歌の起源を見つけることは、特殊な注目を浴びることになるだろう。そして、多くの場合、それは成功している。 1n the isorhythmic motets proper and several isorhythmic Mass sections、 the tenor carries a short textual motto which usually permits identification, but numerous Mass sections are founded on unnamed tenors whose design sometimes precludes a Gregorian origin. 固有のイソリズムモテットやいくつかのイソリズム的ミサ曲において、テノールは短いテキスト的開始を担うことになる。通常それは同定できる。しかし多くのミサ部門では、その仕様がグレゴリオ聖歌起源であることを妨害する名もないテノールを見出す。 While the isorhythmic motet was,as a rule,founded on a section of a plainsong,many other compositions of the time,e specially 1talian ones,w ere built on freely composed tenors. The presence of such tenors in OH may be taken as an additional indication of ltalian influence. The fact that the tenor carries no designation does not,of course,necessarily prove a non.Gregorian origin,b ecause unreliable sources do sometimes omit the words.T he Old Hall MS belongs,h owever,t o the group of reliable sources in which the words are carefully given,a nd here undesignated tenors are as a rule specially composed for the occasion. イソリズムモテットが概して、プレインソングのセクションで見つかると同時に、多くの当時の作品、特にイタリア語のそれは、自由に作曲されたテノールを擁している。OHにおけるこのようなテノールの存在は、イタリアの影響の付加的な暗示をしている。テノールが何ら支持をしていない事実は、無論、必ずしもグレゴリオ聖歌起源でないことを示すわけではない。なぜなら、不確かなソースは時々、言葉を省略するからである。OHのMSはしかし、言葉が十分についている、頼れるソースであり、特に同定のされていないテノールは概して、何らかの機会のために作曲されている。 1n the following,t he measures of the isorhythmic periods are represented by numbers,the repeat by 1:1, and each time the number of taleae in the tenor is noted. 以下の例では、イソリズムの長さが数字(小節数)で表現されている。リピートは繰り返し記号で、そしてテノールにおけるタレアの数が記されている。 1. Tyes,G loria (1,50No.19 Gloria(fol. 15)) 32(20-12) 2.L eonel,Gloria (III, [23]No.23 iii[23]Fol.18v,19 ) 56(28-28) テノールは特に同定されていない。2つのタレアがあり、diminutionで繰り返される。それぞれ、prolatio major

3. Anon.. Gloria (III. [32]).No.24 iii[32]Fol.19v,20 46 メロディの応答の始まり(コロル)は、p[35]の3小節目から提示されている。しかし、2回目の反復は厳格ではなく、最後のところでは、テノールのメロディは、イソリズムのテノールの規則的なコロルには対応していない。もしこの反復が単に偶然ではなく、本当に故意のバリエーションであれば、コロルとタレアの複雑な重複を伴うメロディ変化の数少ない組み合わせであると言えよう。 タレアはすべてに厳密に見られ、同時にコロールは、単なる流れとして使われているということは、矛盾しているように思えるし、あるいは、リズムの反復(コロル)は結局、構造的な機能ではないという結論となる。しかし、それは、黙って見過ごされるにはあまりにも奇妙ことである。 校訂における編纂者の提案は、最初のイソリズムにのみ関係して、すべてを改訂している。欠けているtrebleの最初の音符は、Ex.8のように、第47小節に従った形となる。こうした改訂は、すでに論じられたLeonel (II. 194No.71 Credo(fol. 59v-60))に似た形となる。それらはGloriaとCredoのようなミサの組み合わせに関連したペアを構成している可能性が極めて高い(cf。221)。  第3の類似例は、Leonel (lII. 76No.118fol. 96v-97)と(136No.141(fol. 107v-108) )において見出される。両作品は、明らかにその cantus firmus(双方とも、GradualRomanum第17ミサから来ている)の効力において、cantus firmusのテノールにおける位置、その保持音における同様な取り扱い、そして全体を性格に4つにわける点において、近似的である。 4.Pycard’s Gloria (1,92 No.28 Gloria(fol. 23v-24)) 12:|| 12:|| 8:|| 12:||(テノールと上声部の間の音部記号には混乱があるために、記入していない)。テノールはJohannes Jesu care。12:9:8: 12の割合で、それぞれタレアが8回繰り返される。2つのcontratenorsもまた、イソリズムスキームに従う。trebleの歌詞には、Spiritus et almeのトロープスがついている。 テノールの同定は、非常に困難である。Johannes Jesu careという言葉は、Egerton 3307写本のcantilenaにあるが、メロディはPycardの作品の(上声部)最初とは異なっている。SchofieldとHughesは「実質的には同じ」であると言っている。 下降音型の唯一の同一性は、両作品が音楽的に関連があるという結論を保障するにはあまりに一般的なものである。 長い研究の後、私は、Johannes Jesu Christo multum dilecteのセクエンツィアからのセクションとしてテノールを同定することができた。 テノールの言葉とメロディは、最初からではなく、セクエンツィアの最後から取られたものである。そしてこれこそが、言葉の由来がわからなかった理由なのである。Schubigerの版は、]ohannes Christi care (not ]esu)と読み解き、この言葉に対するメロディは、Pycardのテノールとは幾分異なっている。セクエンツィアの異なった版におけるさらなる研究によって、Pycardが特殊な英語ヴァリアントを使ったことが明らかになった。それは、Sarum useにのみ現れるものであった。 セクエンツィアの最後に、]ohannes jesu careという言葉が現れ、Pycardのそれとまったく同じメロディが、15世紀の出版されなかった英語のGradualに載っている。それは、Otto Ege of Cleveland氏の個人図書館に置かれていた。彼は、親切にも私に、彼の写本のコピーをすることを許可してくれた。 セクエンツィアの同じ版はCambridge,U niv. Lib. Add. MS710,f ol. 44Vにおいても見つかっている。テノールの同定は、前述のcantilenaのテノールは、PycardのGloriaとは無関係であること証明した。 SchofieldとHughesは、音楽的関係について正しかったが、彼らは、誤った声部を比較していたのであった。 実際、カンティレーナの上部の声はplainsonの最初の5つの音符に言葉]ohannes jesu care(スタンザの最後)をつけている。 Pycardの作品は、Vol.III (p. xxiv)で分析されている。Collinは、多くの校訂上の誤りを指摘している。編纂者によって付け加えられた第2声部のp95の2番目の小節の休符は、取り除くべき、と私は付け加えたい。そして、ラ音はこの小節の最後まで続けるべきである。p93の3番目の小節のように。 私は、p96とp103のC♯が正しくないということには、同意しない。連続五度でのカデンツは、しばしば、ars novaにおいては使われるからである。 PycardのGloriaにおける困難は、alius contratenorである。それは、trebleに適合させるために、変えられねばならない。たとえ、この当時には知られてはいても稀だった半音進行の結果となろうとも。読者は、Chirbury(III,1 16に言及することだろう。それは、よく練られたドード♯の半音進行で始まるのである。一方、I巻p121No.35 Gloria(fol. 29v-30)の3番目の小節における同様の進行は、半音階とは言えない。なぜなら、2つのド音の間に置かれた♯記号は、両者に適用されるべきだからである。 この作品の注目すべき特徴は、高度に模倣的な二重唱にある。時にはカノンに近い形で、両上声部はサポートする声部に対抗するように始まる。Pycardはここで、イタリア風のデュエットのテクニックと、フランス風モテットの厳格なイソリズムを融合させているのである。 Collinsは、テノールとコントラテノールは、solus tenorの”間歇的”版であるにすぎず、この作品は実質的には4声のものとみなすべき、と主張している。実際、solus tenorのパートは、テノールとコントラテノールを1つの声部に縮約する代替パートとして、写本の最後に作曲されている。 作品はそれゆえに、基本的には5声であり、オプションとして4声に減じることもあり得る。14世紀のモテットにおいては、solus tenorは、常に、代替パートなのである。テノールとコントラテノールが最初に、個々に作られたことは、それらが通常のイソリズムであるという事実によって、証明される。これに対して、solus tenorはそうではない。こちらは簡単にイソリズム的とは言えない。なぜならそれは、2つの異なったパターンを結合しているからである。 プレインソングのメロディは、さらなる証明を持っている。 solus tenorがコントラテノールとテノールの最低音符を結びつけ、それゆえ、そのオリジナルな形式において、グレゴリオ聖歌のメロディを示さないことに対して、多くの場合、テノールはプレインソングと一致をする。 こうした特殊な結びつきにおいて、2声の結びつきは、異なったメロディとなることはないが、Typp. Credo (II. 224 No.87fol. 74v-75)と同様になる。Pycard (1 84 No.27 Gloria(fol. 22v-23))のカノンのように、solus tenorは明らかに代替パートなのである。なぜならそれは、下2声部の間に入って、カノンを打ちこわしているからである。

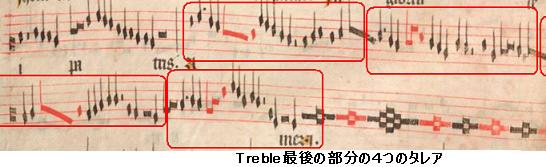

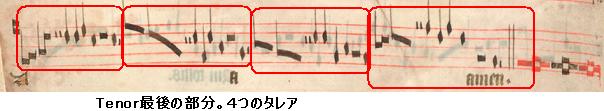

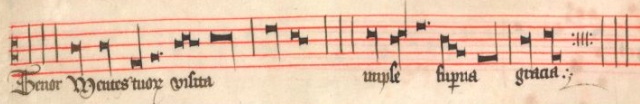

5・Queldryk,Gloria with trope,S pir山Set alme (1,1 09),1 8 (c)・19( C): 1 Tenor not designated,two taleae,repeated in diminution. The contratenor has the same structure,but does not always strictly observe the rhythmic pattern. The two upper voices recite the text alternatingly in dialogue fashion. 6. Anon.,G loria (III,[37]No.32 fol. 27v-28) この曲は、本来のイソリズムには属さないバラードミサである。しかし、(trebleとtenorが)最後の部分(p. [43])が4回にわたるイソリズムを構成している。こうしたイソリズムの部分的採用は、OHにおいては、ユニークなものである。   7.No.66 fol. 55v-56, Veni sancte spiritus (John Dunstable)) Tenor:は、Mentes tuorum visita。2つづつのタレアが3回繰り返される。それぞれの比率は3:2:1となっている。テノールの起源は、賛歌veni sancte spiritusの第2,3行である。   p72−74の小節分けはリズムを歪める。ここでは編纂者はmodus perfectusに従って、3つのimperfect brevesを許容しなければならない。 3つパートの関連した歌詞は、トロープスとモテットの密接な関係を示している。こうした関連は、その他の楽派のどれよりも忠実に、英国の中世の文献に保存されている。 テキストはセクエンツィアのveni sancte spiritusから取られているが、それぞれのイソリズムにおける導入的二重唱において、trebleは、若干、装飾された形式において、賛歌のveni sancte spiritusの全体のメロディを使っている。 ここでは、我々がイソリズムモテットの類いにおける唯一の例として知る限り、同じプレインソングの二重の使用がある。テノールは、cantus firmusとして、引き伸ばされたチャントとして存在している。trebleは、テノールが3つのlongsで休止している間は、伸びやかなメロディとなっている。プレインソングの流れはそれゆえ、切断される。その異なったセクションは交代しているが。 歌詞は典礼テキストに対してトロープスがつけられるが、可能な限り典礼メロディが保持されている。 この作品において、ダンスタブルは、イソリズムモテットと、(彼や彼の同期人たちの活発な活動が行われた)15世紀はじめに勃興した典礼モテットの新しいタイプの間の融解を企図していた。trebleにおけるプレインソングの使用は、Riemanのこの作品の分析を無効にする。彼は、第2,3部分は単なる第1部分のメロディの変化にすぎない、としていたのである。 彼はそれを理解していなかったが、彼の分析は実際、 賛歌veni sancte spiritusの後半は最初の半分の変奏であることについての合理性を含有している。 8. Leonel,C redo (II,194 No.84 fol. 71v-72),1つのテノールのタレアは54小節分である。これが3回繰り返される。テノールは同定されていない。3つのタレアである。テノールには繰り返しがないために、イソリズムの認識は困難である。 このクレドは明らかに、このリストのNo.3のグロリアとペアとなっている。テキストは、クレドのテノールは、コロルを示すことのない、厳密に連続したメロディである。そのリズムの自由さによって、その他のイソリズムテノールと対照的である。 No.3とNo.8は、慣習的な反復のない、持続するテノール上に作られて唯二のイソリズム作品である。 9. Byttering,No.85 C redo (II,20 3)(訳注;現在では作者不詳らしい) この曲は元来のイソリズム作品ではないが、イソリズムのテクニックに強く影響されている。上2声の模倣的デュエットが、7小節のオスティナートリズムを形成する下2声で支えられている。2小節の導入小節後、低声部は、休符に関しては厳格なイソリズムで、音符に関してはややラフなイソリズムで、リズム的形成をおこなう。そのパターンは18回繰り返され、最後に4小節のコーダを伴う。 上声部は7小節のパターンで構成されており、1小節分の休符を伴っている。この休符は第1と第2の上声部で交代している。そのために、全体としては14小節パターンとなる。それは9回繰り返され、2つの低声部と重複する。 この作品を特徴づけるイソリズムのルーズな取り扱いは、イタリアの作品でもまた見られるものであり、OHレパートリーに対するイタリアの影響を証明している。上声部の模倣的対話もまた、同様である。最後のAmenにおけるホケットもまた注目すべきである。 10. Swynford,C redo (II,213 No.86 Credo(fol. 73v-74)) 54:|| 27:|| この曲では、テノールのみがイソリズムとなっている。そのタレアは、異なった音部記号とともに繰り返されている。そのために、上声部は異なったリズムとなる必要がある。 テノールは、同定されていない。2つのタレアは、最初は こうした部分的なイソリズムモテットのタイプもまた、イタリアのソースに見られ、Swynforはおそらく、イタリアのモデルに従ったのであろう。 クレドのテキストは、モテットの流儀で分割され、テキストの異なった部分は、声部によって同時に歌われる(telescoping)。こうした例は、OHのその他の例でも見られる。こうしたtelescopeされた版は、当時の英国作品ではしばしば見られるが、Fickerが主張したように、絶対的な英国の特徴というわけでもない。OHと同時代のTurin写本(TuB)は、telescopeされたモテット様のGloriaを含んでいる。それが英国で書かれたか、英国の影響を受けたかが証明されない限り、我々は、この省略法は大陸でも実践されていた、と見なさなければならない。 11. Typp. Credo (II. 224 No.87 fol. 74v-75) テノールはBenedicam te Domine(言葉はtranscriptionでは失われている)。4つのタレアがあり、2度づつ繰り返され、12:8:3の割合で縮約されている。それぞれのイソリズムの長さは、テノール(16小節)の2つのタレアに相当する。テノールのオリジンであるアンティフォンBenedicam te Domineは、当時はもはや使われていなかった。 モテットは、リズムの長さがメロディの長さに等しいイソメリックリターンをしめしている。そのために、実際に耳で受容することができる。第13−16小節、第45−48小節で、直接の反復が見られる。 12. Queldryk.C redo (II. 232No.88 Credo(fol. 75v-76) 58 (32-26) 13. Pennard,Credo (II,241No.89 Credo(fol. 76v-77 80:||(1回しか反復しない!) テノールは、Te iure laudantであり、diminutionのない10のタレアを持つ。テノールの起源は、古風なアンティフォンTe iure laudant(Ant. Sar.,293)である。 この曲は、イソリズムとイソメリックの組み合わせの興味深い例である。solus tenorは無視することができる。なぜならそれは、代替パートだからである。それは単に、2つの低声部を縮約しただけであるが、抹消されたプレインソングは、テノールにおいてnote for note状態である。 2つの低声部は、異なったメロディ形式ではあるが常にリズムが同定できる10回にわたって現れる8小節のタレアを形成している。 上声部は、非常に特殊なやり方で部分的にイソリズム的になっている。それらは、テノールのタレアと一致する8小節(The Old Hall Manuscript, edited by Alexander Ramsbotham, completed by H.B. Collins and Dom Anselm Hughes)のフレーズにおいて交互的に存在している。テキストを伴うフレーズは、自由に作曲されているが、テキストのない部分はイソリズム的パターンとなっている。それらは、breveの休符とともに始まり、終わる。両声部はそれゆえ、8小節づつのセクションにおいて、イソリズムと自由リズムが交互に現れることになる。 第81小節より始まるイソリズムの第2の部分(2番目のタレア)は、低声部だけではなく、上声部のテキストのないセクションにおいても、やはり部分的なイソリズムとなる。しかし、テキストを伴うセクションは、80小節ある第1の部分のイソメリックな変奏を形成する。 最後の32小節(Amen部分)において、両上声部は、大規模なホケットを使用している。そこでは上声部のイソリズムパターンはもはや保持されないが、低声部のタレアは引き続き維持される。 Pennardのこのクレドの2つの大規模さは、OH全体のレパートリーにおいて、もっとも長いひとつのイソリズムを形成しているが、もっとも長いモテットではない。なぜなら、反復は1回しかないからである。 14.Anon.,C redo (III,[ 68]) テノールは”カノン”として作られ、3つのタレアが3回にわたって出現する。ひとつは順行で、それから逆行で(逆行カノン)、さらにまた最初から。テノール全体は、diminutionによって、反復される。完全数であるNo.3の優位性は、3つのタレア、3つのstatements、そしてそれぞれのmajor periodにおける小節数は3の倍数となっていることで明らかである。こうしたことは、中世の音楽における特殊な傾向を考えると、偶然ではないかもしれない。 作品は、2上声部におけるカノンの導入的な二重唱で始まる。編纂者は、第1声部へのサポート的部分の天才性に耳を奪われることだろう。なぜなら、”trebleは、伴奏的声部を伴わない8小節のために残されている”からである。 こうした努力は不幸にも無駄である。なぜなら、伴奏を伴わないこうしたカノンの導入セクションは、イソリズム的モテットのステレオタイプな特徴だからである。特に、大部分の華やかな例において。 こうした例は、Dufayの時代にはしばしば見られ、しばしば”Intoritus”と呼ばれている。これらは通常、モテットミサ部門とされ、イソリズムスキームからははずされている。カノンの第2声部が、校訂者が言うように、平行五度のために変化させられるのには、疑問がある。不器用な不協和音は、OHのその他の多くの作品ほど悪くはない。 特に興味深いことは、上声部においてイソメリックな変化のもっとも傑出したケースのひとつに出現するイソリズムの長さにおける、最初と3番目との比較である。しかし、それぞれに相当する4、6の部分は、さほどは似ていない。それぞれのイソリズムの終わりは聞き取り得て、こうした形式においては常用されるホケット書法にて強調されている。 概して、この作品はさらに、OHのその他のミサ部門よりも、固有のイソリズムモテットに近い。 15. Damett,Salvatoris Mater pia (III,40No.111 fol. 89v-90, イソリズム様式。テノールは”カノン”として作られ、3つのタレアが3回にわたって出現する。最初は順行で、次に逆行で(逆行カノン)、さらにまた最初から。テノール全体は、diminutionによって、反復される。完全数であるNo.3の優位性は、3つのタレア、3つのstatements、そしてそれぞれのmajor periodにおける小節数は3の倍数となっていることで明らかである。こうしたことは、中世の音楽における特殊な傾向を考えると、偶然ではないかもしれない。 作品は、2上声部におけるカノンの導入的な二重唱で始まる。編纂者は、第1声部へのサポート的部分の天才性に耳を奪われることだろう。なぜなら、”trebleは、伴奏的声部を伴わない8小節(休符)のために残されている”からである。 こうした努力は不幸にも無駄である。なぜなら、伴奏を伴わないこうしたカノンの導入セクションは、イソリズム的モテットのステレオタイプな特徴だからである。特に、大部分の華やかな例において。 こうした例は、Dufayの時代にはしばしば見られ、しばしば”Intoroitus”と呼ばれている。これらは通常、モテットミサ部門とされ、イソリズムスキームからははずされている。 カノンの第2声部が、校訂者が言うように、平行五度のために変化させられるのには、疑問がある。不器用な不協和音は、OHのその他の多くの作品ほど悪くはない。 特に興味深いことは、上声部においてイソメリックな変化のもっとも傑出したケースのひとつに出現するイソリズムの長さにおける、最初と3番目との比較である。しかし、それぞれに相当する4、6の部分は、さほどは似ていない。それぞれのイソリズムの終わりは聞き取り得て、こうした形式においては常用されるホケット書法にて強調されている。 概して、この作品はさらに、OHのその他のミサ部門よりも、固有のイソリズムモテットに近い。 16.Cooke,Alma proles regia (I1I, 46No.112 fol. 90v-91), (6/2においては27小節、9/2では18小節):|| 18 プレインソングはまた、Pepy写本中の作品においても使われている。Ab inimicis nostris の3声設定である。それは、English discant様式のテノールとなっている。プレインソングの典礼的機能から判断して、Cookeのモテットは、戦時に作曲されたと思われるが、かといって、作曲年を特定することは困難である。モテットの歌詞は戦争を含んでいる。それは、聖ジョージの嘆願のための祈りである。 校訂者は、最初の2つのイソリズムの間に、彼の校訂において1小節に9つのminimを入れている(最初の54小節)。なぜなら現存する校訂においては、すべてのカデンツは、小節の中心にあるからである。最後の2つのイソリズム(12 17. Sturgeon Sa/vemater Domini (III, 51No.113 fol. 91v-92 30 2つのタレアが、徐々に縮約しながら3回繰り返される。テノールの記譜は、かなり困難であるが、校訂者によって、問題は解決されている。Collinsは、彼が信じる記譜の矛盾が何かを指摘している。 よりミステリアスなテノールの同定は、驚くべき結果をもたらした。最初の奇妙なitは、中世のスペリングidではない。このitは、venitの後半部分である。プレインソングは[Benedictus qui ven]it in nomine Domini of Sarum No. 1 (Grad. Sar. PL 15X)に属しており、すなわち、Damettによって使われたSanctusの正確な続きである。 Damettはメロディを一度分低く転調し、Sturgeonはオリジナルな音高としているが、SturgeonがDamettのテノールに続いていることは疑いない。Damettがveまでを用い、Sturgeonがその後[n]it(その間のnは失われている)。そのために、引用されたメロディ部分は、2つに分断はされている(しかしが、まったく完全である)。 無論、DamettとSturgeonがモテットを同時に作曲したわけではない。あるいは、ウィンザーの王室礼拝堂でのDamettのポストを受け継いだSturgeonがDamettのあとに作曲したのか、それゆえに、文字通り、彼の先任が残したものを引き継いだのか。 ゆえに、最初のイソリズムの間のtrebleの最初の4小節が、両作品において正確に同じリズムである(それは両作品の近似性を示すものである)ことがこれまでは見過ごされていた。こうしたことが偶然の一致であるとは信じられない。 写本におけるモテットの位置は大事である。これらは、バラード様式とconductus様式を分けるSanctusセクションの真ん中あたりに、現れる。SanctusのグループにおけるDamettとSturgeonのモテットの挿入は、きわめて適当である。なぜなら、それらはSanctusnoプレインソングをベースとしており、それゆえ、Sanctusの念入りなトロープスと見なすことができる。 トロープスとモテットの間が近縁関係にあるという見方において、両モテットのテキストがシラブルSaで始まるのは、偶然ではない。しかし、Cookeのモテットは、別物と思われる。なぜなら、連祷とSanctusの間にはなんら関係がないからである。Damettのモテットのように、Sturgeonのそれは、その計量記譜法的複雑さに関わらず、流れるようなリズムに対しては注目すべきである。 20 Byttering,En Katherinae solemnia (III, 145 fol. 110v-111), 27:|| 9:|| 9:|| テノールはSponsus amat sponsam 2つのタレアがあり、それぞれは徐々に縮約しながら、3回繰り返す。テノールの起源は、respond for St. Catherine Virgo flagcllatur (Proc. Mon. 214)であり、versusはSponsus amat sponsamで始まる。 Dom Anselm Hughesが解説しているように、私は、このモテットはおそらく、1420年のヘンリー5世とキャサリン・オブ・ヴァロワとの結婚と関連していると、提案したい。こうした推測の理由は、名前の一致だけでなく、特に、結婚式で歌われる言葉を含むキャサリンのrespondからの選択による。モテットの言葉は、聖人とのみに関連し、より一層の手掛かりは与えない。 。 21. Mayshuet,A rac post libamina for five voices (111,150 No.146 fol. 111v-112,, ) 21:|| 7:|| 3.5:|| テノールはArae post libamina  2つのタレアがあり、それぞれは縮約しながら、4回繰り返す。コントラテノールもイソリズムである。テノールはグレゴリア聖歌起源ではない。なぜなら、それはtriplumと同じ言葉だからである。テノールが連結譜で書かれていないことにも注意すべきである。  2つのタレアは音楽的に同一の系統で、その最後部分のみが異なっている。テノールの世俗的性質は、非常に強調されるべきである。モテットのテキストBenedicamus Dominoのトロープスは、practicus Gallicus . . . hunc discantavit cantumという歌詞により、このモテットの作者であるフランス人音楽家に言及している。おそらく、discantavitという語は、彼がこの作品を歌ったのではあるが書いたわけではない、ということを意味している。いずれにせよ、フランス人は、フランス語のモテットを「より英国人に理解しやすいために」ラテン語にした。 非常に極端な不協和音の連続的な使用は、Machautにおけるような半音階的タイプではなく、大部分が全音階的であるが、この作品を特に古いものとしている。おそらくは、14世紀に作曲されたものであろう。 この作品の作者は、シャンティ写本のMayhuet de Joanと同一であろう。モテットは、最初のイソリズムにおけるイソメリックな反復についての手がかりにおいて注目すべきである。そして、第3,4部分の密接な関係のために。それぞれは最初に声部の交換を通してリンクしており、その間、低声部はほとんど正確な反復となっている。 Looking back on the list of isorhythmic compositions. we can draw a few general conclusions. It easily escapes notice that the seven Credos. items 8-14 of our list,stand in the manuscript in direct succession (as Nos. 8<r-86 of出ethematic catalogue) entered by the oldest hand,scribe A. This fact is of great significance because it proves that the scribe fully realized the import of isorhythmic technique and deliberately grouped all isorhythmic compositions of the Credo together. He obviously followed a definite plan by dividing the whole Credo section into three groups: (1) the conductus settings.most of which are based on a cantus firmus (after this first group a few extraneous motets were later inscrted); (2) a large group of ballade Mass sections and non-isorhythmic motet and caccia Mass sections; and (3) the isorhythmic motet Mass sections. The Gloria group. on the other hand. was not as carefully planned. because the five isorhythmic Glorias do not form a special section. The isorhythmic motets proper appear as an insertion in the Sanctus group (three motets. N0 5. 15-17) and at the very end of the manuript(Nos.18 -22). イソリズムの作品のリストを振り返ると我々は、 多少の一般結論を引き出すことができる。我々のリストの7つのCredo(アイテム8-14)は、直接連続して写本では続いている(No.80−86はテーマ的分類である)が、それが古い方の書記Aによっているという事実は、大きい意義をもっている。なぜなら、それは、書記がイソリズムのテクニックの輸入を完全に実現し、クレドのすべてのイソリズムの作品を意図的にグループ分けしたことを証明するからである。彼は、明らかに、全体のクレドセクションを3グループに分けて明確な計画に続いていた: (1)定旋律に基づくコンドゥクトゥス設定。大部分はcantus firmusをベースにしている(この最初のグループの後に、後で少しの別のモテットが挿入される)。 (2)バラードミサの大規模なグループと非イソリズムモテットとcacciaミサ部門 (3)イソリズムモテットミサ部門 一方、グロリアのグループは、さほど注意して計画されなかった。なぜなら、5つのイソリズム的グロリアは特別なセクションを形成しないからである。固有のイソリズム的モテットは、Sanctusグループにおける挿入として現われ、写本の最後の方にある(No.18−22) That about a seventh of the entire repertory is isorhythmic is in itself as ign of Continental influence.W eh ave seen that this technique appears in its strict French and in its looser Italian form. but the application of both to Mass compositions rather than to motets proper in the Continental fashion bespeaks the strong liturgical attitude of English medieval music. If we can trust the rather fragmentary picture that the sources of English music in the fourteent and fifteenth centuries present,th e isorhythmic motet held second place beside the motet Mass,and it was in the Mass that the isorhythmic technique was extensively cultivated. The proportion of motets and motet Mass sections,which runs in OH heavily in favor of the latter,is due primarily to the liturgical purpose of the col1ection,but it seems to reflect at the same time ag eneral trend. Several compositions make conspicuous use of hocket after the orthodox fashion at the end of isorhythmic periods. 全体の1/7を占めるイソリズムについて、それは、大陸の影響を示してい。このテクニックは、その厳密なフランス、およびそのよりルーズなものがイタリアでの形式で現われる。 けれども、イソリズムのモテット固有よりもミサへの適用は、英国の中世音楽の強い性質である。もし私達が、14、15世紀のイギリスの音楽のソースが示す少し断片的な資料を信頼できるならば、イソリズムモテットは、モテットミサのうちでは、第2の位置を保持し、ミサ曲に、イソリズムのテクニックが広く開拓されることになった。モテットとモテットミサの割合は(OHにおいては後者が多いが)、収集物の典礼的目的に主に依存しているが、同時に、一般的傾向をも示している。いくつかの作品は、イソリズムの終わりの慣習として、ホケットの顕著な利用をしている。 All this points to a thorough acquaintance of the English musicians with Continental practice,a lthough the motets sometimes show in their harmonic language such English characteristics as full triads and sixth chords. Great freedom of dissonance treatment obtains particularly in the many-voiced compositions and is more pronounced in the motets and motet Mass sections than in the conductus Mass sections,which make much greater use of 5ixth-chord style,but even here we do not find 50 much extensive parallel motion as we do,for example,i n the Pas5ion of the Meaux Abbey MS,u which dates from c. 1450. Although the handling of dissonances is often very suggestive of ars nova practice,the rhythmic flow of the compositions in triple meter makes it unlikely that the music was composed prior to the first decades of the fifteenth century,with the possible exception of such archaic motets as Arae post libamina by Mayshuet and Post missarum. すべてのこうした点は、大陸での実践を持つイギリスの音楽家の全体的知己を示している。モテットは時に、その和声的言語において、三度や六度といったこうした英国の特徴を示している。不協和音の取り扱いの大きい自由度は、特に、多声作品に見られ、三度や六度の多様をするコンドゥクトゥスミサ部門よりもモテットやモテットミサ部門において、発揮されていた。しかし、ここにおいてさえ、我々が1450年頃のMeaux Abbey MSの受難曲において見出したような極端な平行の動きはない。不協和音の処理は、しばしばars novaの実践を非常に示唆しているが、3拍子の作品のリズムの流れは、Arae post libamina by MayshuetやPost missarumのような古風なモテットの例外を除いて、音楽が15世紀の最初の数十年に主として作曲されたわけではないことを示している。 |