| TUDAR MUSIC9 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世楽のページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

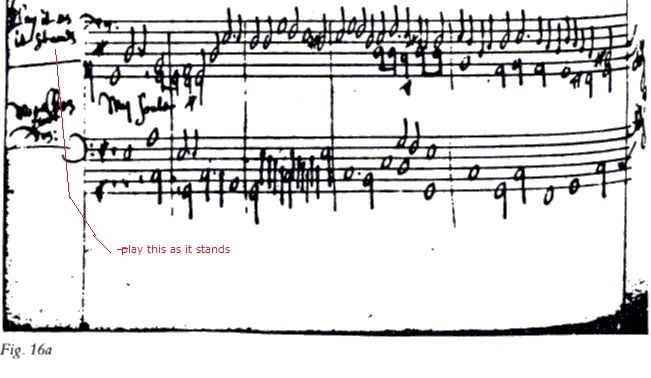

| CHAPTER 8 A High Clear Voice p192 16世紀前半に,、英国の作曲家によって開発された華麗で複雑なポリフォニーのスタイルは、大陸に並行していない。それは、響きの特徴的な豊かさで、一部は全体的な音域の拡張から、そして一部は個々の音調・音色の発展から区別されている。その詳細な豊富さと全体的な壮大さにおいて、このポリフォニーは、Perpendicular traceryの複雑さの価値ある代表である。それはあまり複雑でもないSarum Riteも反映している。 中世のポリフォニーの後咲きで最も鮮やかな開花は、宗教改革時には枯れてしまったが、後世のより進歩的なスタイルでの果実を産み出した。英国人は、大陸からのより高度な模倣技法の遅い採用のために、。声の扱いがあまり慣習的ではなく、抽象的な合唱音の創造にもっと注意が集中している大陸からのより高度な模倣技法の遅い採用のために、個々の声楽の音響についての発展に関心を持っていた。 これらのことから、チューダー朝の教会音楽の特殊な響きの再発見は、明らかに重要な問題なのである。 4,5世紀前の声の特徴を調べることに伴う困難は自明であるが、その仕事は決して不可能ではない。断片的ではあるが、証拠は幅広いソースから集められ、その中で最も明白なものは、現代的、あるいは現代的に近い理論的著作、そしてもちろん音楽そのものである。 しかし、音楽ソースは、ボーカルカラーの問題の最も重要な側面の2つを表示します。この章の過程で見られるように、意図された声は当時の元のソースではほとんど指定されていない。現代の音楽のように、この識別の欠如はそれほど問題ではない。したがって、ボーカルスコアリングおよびピッチの問題は基本的に相互に関連している。 p193 19世紀以来、エリザベス朝のピッチとジェームス朝のピッチは、これまで想定されてきたよりも幾分高いことが理解されてきた。 Ouseleyは、ギボンズの1873年校訂版で、その音楽をより高い音に移調した。他の編集者は時には同様の移調をした。現代では、バードの音楽と他の作曲家の膨大な量を印刷したFellowesは、チューダー朝の声楽を、作曲家の意図と一致するように定期的に転調した。 これらの調性の大部分は、TomkinsのMusica Deo Sacra (1688); のTenburyのコピーに示されたピッチ・レベルに続いて、短三度上向きの転調であった。しかし、ピッチが高すぎるように見えた場合、彼は音楽を転調した。それが非常に低すぎるように見えた(例えば、Tallisの「In jejunio et f1etu」では、彼が六度上に転調した)。彼はオリジナルのピッチとは関係なく、適切な調性であると思われるものに音楽を印刷するのを躊躇しなかった。。彼の忠実な信用のために、経験的に作った大部分のフェローズの決定は、今や多かれ少なかれ正しいものと見なすことができる。Mendel(1948)は、一連の記事において、この件に関してかなりの量の証拠を蓄積していた。残念なことに、これらとその後の取り扱い(1978年)の両方で、彼は彼の材料の完全な範囲に夢中であるように見え、実用的な結論に至らなかった。 Andrews(1962)は、フェローズの経験的転位のいくつかは、現代の理論学者によって言い換えられた転記によって正当化されることを示し、自身が実証したように、それをバードの音楽の源泉であるclefsの代替セットによって確認した。 1962年、Peter le Hurayは、 Weelkes' Service'for trebles' の再建を出版し、彼は「treble」は非常に高い声であると主張した。ほぼ同じ時期に、私自身も同じ結論に達し、この声の使用は、実際、16世紀の英語の声楽音楽では非常に広範囲であったことがわかってきた。 予備的な処置(Wulstan、1967)は、その後の講義と放送の会合で大幅に延長され、改訂されたが、数年後に最終的に発表された内容(Wulstan、1979b)が現在の説明に取って代わる。その間に、多くの顕著な問題が解決され、校訂者と演奏者は組織的な移調と正しいボーカルスコアリングの必要性を考慮に入れ、Ouseley、Fellowesなどの作業を論理的な結論に導き始めた。 しかし、これらの進歩は、これはニュートン的反応と見なされるのか、それとも単なる原理主義の復活であるのかということにかかわらず、それは好奇心をそそる逆行である。 3つの主要な信条があるように見える。最初のものは、過去数世紀に揺らいでいたことは分かっているが、それでもチューダー朝のピッチは、現代のスタンダードと偶然同じであるという主張に従っている。次は、「証拠の欠如」(学問的な良心的異端者の戦闘的な叫びになっているフレーズ)と思われるものに訴える。次のページでは、証拠がときどき複雑であることがわかる。欠けているとはほとんど言えない。 p194 第3の視点は一見するとより合理的で、ひそかに原理主義的であるように見える。なぜなら、そこには音叉がなく、議論を行い、声楽のピッチが柔軟で、各作品に合うように選ばれただろう。音叉がないことによる固定ピッチの不在ことは、時計が発明される前を想定されなければならないことに留意されたい。逆に、16世紀と17世紀の楽器がよい状態で作られたので、ピッチは製作者にとって決定的であったに違いない。そして当時の英語の音域も、神聖な音楽に非常に慎重に守られていたので、作曲家がこの規律を自分自身に課し、演奏者の気まぐれに応じて作品の任意の移調を想定することはほとんどない。 音域は、今日では、”音楽の基本”として取り扱われている。それぞれの音域のもっとも低い音の一般的同意があるが、この時代の標準ピッチにおいては、最上位の許容音への同意はなかった。 対照的に、16世紀の英国の作曲家たちは、音域の極端に高い部分に関しては、とりわけ注意深くしていた。それは、彼らがかなりの程度、発展させたものであった。ヘンデルは、同様に、音域の上限いっぱいを使った。これらの上限を超えるところでは、几帳面にも、代替音符を書いていた。しかし、彼の高音域の注意深い使用―たとえば、ハレルヤコーラスや、The trumpet shallsoundなど―は、現代ピッチの使用によって、効果的にサボタージュされている。意図されたピッチで歌われる時、ほとんど半音下となるが、ヘンデルの注意深い声の使用が明かになる。そしてもしも半音が決定的違いとなるのであれば、短三度の音域とはいったい何であろうか? RENAISSANCE PITCH STANDARDS 標準ピッチが揺れていたことで、各都市が異なったピッチを持っていたことが、しばしば論じられてきた。たとえば、大陸においては、数種類の異なった標準ピッチがあったことは事実であるが、こうした相違はしばしば、実際には明らかにされていない効果を示している。 ピッチの問題を詳細に論じた17,8世紀の4人の主要な理論家たちの研究は、有用である。17世紀ではプレトリウスとDoniであり、18世紀においてはアグリコラとクヴァンツである。あとの二人は、馴れ合いを排除するのには反対しながらも、その証言は、驚くべき一貫性を持った同時代人たちに近かった。 p195 アグリコラは、以下のように言っている。 Lombardyでは、とくにヴェネツィアにおいては、ハープシコードとその他の楽器は、非常に高く調律されていた。こうしたピッチは、通常の聖歌隊やトランペットピッチよりも半音低くななる。 トランペットのCは、そこではC♯となる。ローマにおいては、非常に低いチューニングであるが、多かれ少なかれ、以前のフランスピッチに等しく、クワイヤーピッチよりも長三度低い。そのために、トランペットのCは、その他の楽器のEと一致する。 それはまた、ドイツの多くの地域の標準的ないわゆる室内ピッチAよりも半音低い。 これらとともに、合唱ピッチのA音は、室内ピッチのCと同じである。 ナポリでは、これらの高いチューニングと低いチューニングとの間の中間のピッチを採用している。 Quantz(1752 XVI、vii、p。6-7)は、「古いオルガンが証明するように、数世紀の間、ドイツで普及していた」「是認しがたい合唱ピッチ」について話している。 これは、「もっともよく知られたオルガンによって示されているような室内ピッチによって取って代わられ始めた」。もっともよく知られたオルガンのピッチは室内ピッチA音であり、古い合唱ピッチより短三度低い」。「当時のベネチアのピッチが最も高いの。それは、古い合唱ピッチと同じくらいである。 約20年前のローマのピッチは狭かった、そしてパリのそれと同じだった」。 ドニは、クヴァンツより1世紀ほど前(1635年)に、ナポリからローマ、フィレンツェ、ロンバルディアに至る一連の半音高いオルガンのピッチを観察していた。 これは、ナポリが「中間」のピッチだったというアグリコラの声明とは異なっている。彼の時代までに、おそらくナポリのピッチが上がったのでしあろう。 クヴァンツは、ベネチの特別に高いバージョンが、ピッチと「ほぼ同じ」と聞いていたのだろうが、ロンバルディアピッチは、アグリコラがそれをベネチアのピッチと「ほぼ同じ」としていたならば、かなり上がったことだろう。これらをまとめると、、以下のようになる。(100cents=半音)  Praetorius(1619、p。14--16)のピッチに関する状態の評価は、彼の命名法の論説的要素によっていくらか減少している。 p196 彼は、「クワイヤーピッチ」という用語は一般に「室内ピッチ」と呼ばれ、その逆もしかり、としている。 それでも彼が一貫して意味を逆転させたかどうかは必ずしも明らかではない。 その論文のp13で、彼は低いバスの音符に言及している。明らかにその用語において、現代のピッチに近づいている。彼の言う音域では、「室内ピッチ」は高いピッチであるとしている。 別のところで彼は、 「クワイヤーピッチ」は以前は低音だったのだが、今やイタリアとイギリス、そしてドイツの合唱ピッチに使われるまでになった。 英国のピッチは、しかし、ほんの少しだけではあるが、より低く、それは彼らのコルネットや shawms、あるいはhoboyen で観察することができる。 現在の音程をさらに半音上げることを前提としている人もいる。 と言う。 彼は他の所で続けている。「以前の英国は」、「今日のオランダの場合である。それらの管楽器のほとんどは、私たちの現在の室内ピッチよりも短三度低い。 F音はそれゆえ、室内ピッチではD音となる。イタリアや、ドイツの様々なカトリックの聖歌隊では、同じピッチ、すなわち短三度低いものがまだ使われている。」 この示唆の最も明確な部分は、英語の楽器が、Praetoriusの「高いピッチ、イタリアや様々なカトリックの聖歌隊で使われていた低いピッチ」よりも短三度低いピッチとなっていたように見えるということである。プラハの「室内」のピッチは「ほとんどすべてのオルガンがチューニングされるピッチ」だったが、その「クワイヤーピッチは全音低くなっている」、そして、「教会で使われていたが」、プラハのの「室内ピッチ」は彼自身の(高い)「室内」ピッチと同じであった、などと彼は述べていることはあまり明らかではない。 さらにp102にて、彼は、Halberstadtのオルガンを「良い調子で、クワイヤーに適した現代のオルガンよりも1音半高い」と説明している。ここで、「現在のオルガン」とは、彼が嫌っていた高いピッチのものである。 最後に、(p。231-2)において、Praetoriusはバイオリンに適した理想的なピッチについて議論し、E弦がパチンと鳴らないのがよい、とした。彼はパイプダイアグラムによって、この標準を指定している。その巻の他の場所に彼の測定単位の図面があるので、論文の抜けや「フィート」の意味についての疑問は払拭されている。したがって、この図では、現代の(a = 440)ピッチより約60cents下のa 音= 425 Hzまでの周波数の計算が可能である(c f。Thomas&Rhodes、1971)。 この周波数は、ヘンデルのFoundling Hospitalオルガンのやや高い値である(a = 422、1880年にEllisによって観察された 'New Philharmonic'ピッチよりも70cents低い)。 Thomas&RhodesやEllisを含む何人かの作家は、多数の歴史的ピッチを挙げている。多くの明らかに権威のある声明(例えば、New Grove音楽辞典の記事 'Pitch')と共通して、これらの多くは疑わしいものであり、誤った前提で、計算の誤りやその他の誤りがある。ここで説明したいくつかの例は、それゆえ、妥当な値に検証できるものに限定されている。 p197 ルネッサンスの管楽器の大多数は、Baines(1957年)によってテストされている。彼は、そのピッチは現代のピッチより50-20cents高い450-70Hzであったことを見出していた。 しかし、オックスフォードのクライストチャーチにある初期の英国のコルネットは、現代のピッチとだいたい同じであった。このピッチは、プレトリウスによって記述された英国の楽器のピッチと等しかった可能性がある。そして、彼の高い(室内)ピッチは、古いドイツのC音のクワイヤーピッチと一致していたのは明らかである。 アグリコラやクヴァンツの長短三度の固定点を取り上げると、Doniの”半音”の一連とつじつまがある。以下がその表である。  これらの図に多くの注意を向けるのはあまり賢いことではなかろうが、古いドイツの高い教会ピッチと低い室内ピッチの間の一定の相違に関しては、特に、明確なパターンがあることには注意を喚起したい。 また、英国の”1音低い”violsの演奏に関するMersenneの主張が、ルネッサンスのA音室内ピッチ(現在のC音ピッチに相当)関係していれば、本書p99-103で議論されたE♭とB♭が、上表の両極端なピッチであると同定してよいであろう。 プレトリウスはそれゆえ、彼の時代の異なったピッチ標準への洞察を行っている。すぐにわかるように、彼は、ピッチの多様性が成し遂げられたメカニズムについても、議論している。第3に、彼は声域について議論している。(略) p198 ピッチ基準と声域についてのプレトリウスの証言は、英国の音楽に関しての説得力のある証拠と比較されるかもしれない。すでに述べたように、ピッチの問題は声の命名法の問題に関連している。なぜなら聖歌隊や初期のPartbookはかつて概念的な作品の順序に従って命名される傾向があったからである。Tenor , Contratenor , Triplex などとして。 そのような「パート的な」配置は、それが言われているように、音声の任意の配置が、1セットのパートブックに含まれることを可能にしている。このように、パート名は、多くの場合、声部名と一致しているが(例えば、Tr iplex primus、triplex secundusなど)、誤解を招くことがある。例えば、少年の声のための作品では、Bassus パートブックは、男声によって使われている。 したがって、パート的なソースは、必ずしもどの声部が意図されていたかを示すわけではないので、単にパートの名前から各声部の一般的なピッチレベルを推定する手段はない。しかし、教会音楽の後の多くのソースは「名前が同じ」である。つまり、各本には特定の1つの声部のみの音楽が含まれている。少年の声のための作品では、アルト、テノール、バスブックは音楽を含まないであろう。したがって、パート的なソースは、相対的なピッチを示すことになる。なぜなら、それらが異なる声に順番に割り当てられるかもしれないのに対して、名前が同じものの本は、それらが1つの声部だけによって使用されたために、絶対的なピッチに関連して、より密接に声部の名前を反映するからである。 p199 このようにして、同名のパートブックは、各声部の認識可能な音域とともに、標準のボーカル命名法を確立する。 1つか2つの例外を除いて、同名のソースの音楽は、当時のオルガンピッチに合わせて、短三度上に移調され得る。 例外は通常、音部記号の形の違いを明らかにする。 Praetoriusのような理論家は、異なる移調を示すために、様々な音部記号の使用に言及している。 これらは、異なって書かれたピッチ、そして相当する変異のある音部記号を示すような2つの別々のソースの中に存在する作品によって、確認される。 移調は音部記号によって示され、短三度上の移調が加わり、すでに言及された音域に一定性が明らかになる。 p200 ENGLISH ORGAN PITCH オルガンのピッチはいくつかのソースから知られており、特にTomkinsのMusica Deo Sacra(1668年; cf. Fellowes、1921)のTenburyの複写、Duddington仕様(1519年; Hopkins and Rimbault、1855年参照。オリジナルは消失)そして、1665年5月付けのNathaniel Tomkinsからのメモ(Oxford、Bod.Lib。、Add。C. 304a)、などがある。 これらのソースは、現在のピッチよりも約短三度高くなる、10、5、または2 1/2ftのフットパイプに関連したFまたはCについて記述している。。 FとCのピッチの違いは、彼が言う、ロンドンのSt Paul大聖堂、オックスフォード大学のSt John's Collegeのオルガンの‘double F fa ut of the quire pitch and according to Guido Aretine's scale’ような、WorcesterのDallamオルガンに関するTomkinsの手紙に説明されている。 John Steeleが指摘したように(1958年)、オルガンはクワイヤーピッチより四度高い音を出すように作られていた。これは、オルガンのスコアが、声楽パートよりも四度低い(あるいは五度高い)から、と説明されている。ルブリックには、しばしば、「これをそのままに演奏せよ'play this as it stands' 」と記されている (Fig. 16a)。  他のオルガンのスコアはボーカルピッチであり、この場合、オーガニストは、いくつかのソースで明らかな音部記号置換のシステムを使って移調した。図16bが示すように、(左への)別の音部記号が自動的に音楽を五度移調している。 正しい8度音程を取り戻すには、オルガン奏者には2つの選択肢があった。 1つ目は、オクターブの単純な移動である。16世紀半ばのソース London , B.L. Add . 29996 の写本では、「このviijの音符は低くして演奏せよ」という指示がたくさんある。調性や調号の変化を要求するルブリックもまた見出される。 2番目の可能性は、(現代の16フィートのストップに相当し、そして当時の楽器では普通だった)10フィートのストップを引くことであった。  こうしたルブリックを含むオルガンのスコアから明らかなように、ほとんどの英国の楽器は、より高いオルガンピッチで作られていた。いずれにせよ、クワイヤーピッチで作られたオルガンの音域の四度下を要求された高価なパイプの配管は、通常の声楽音域の下にあった。 以前、Magnificatsとantiphonsが無伴奏で歌われていた時には、音符は、下に記された代用音部記号を使って、オルガンに書かれた(P.208参照)。 これはおそらく、Caius Choirbookの中の奇妙なルーブリックについての説明である:CornishのMagnificat に対する'Ut in C fa ut' 、あるいはTurgesや Ludford (‘Benedicta')のMagnificatに対する ‘C fa ut' など。 すべてがヘ長調であるのだが、コーニッシュのみがCで始まっている。これはオルガン奏者が、クワイヤーピッチの 'F fa ut'(これらの作品の調性)がオルガンの 'C fa ut'であることを考えていた証拠である。 そして、調性を示すFは、F4音部記号に対してバスで現れるように、Cとして、テノール音部記号(C4)で読まれるべきである。 Roger Brayは独立して同様の結論に達した。HorwoodのMagnificat(Eton Choirbook)に対する「in A re」の指示は説明されていないままであるが。 p201 17世紀を通して、教会ピッチは次第に下がっていった。そして、(オルガンの)パイプはそれに沿って、変わっていった。 16世紀の用語では、"diaposon"という言葉は、より低いオクターブを意味していた。したがって、10フィートのストップ(近代の16フィートに相当)は、diapasonと呼ばれていた。principal(5フィート)は、8フィートあるいはユニゾンに相当したが、今日の大陸での用語と類似している。 パイプをより低いピッチに移すにおいて、パイプは、diaposonへの新たな大きなパイプを供給する代わりに、より上へとシフトしていった。後者は8フィートストップへとコンバートされた。それゆえに、英国のprincipalは現在、4フィートストップであるが、むしろ、大陸においては、8フィートストップとなる。 (略) p202 その結果、Cで書かれたものを歌っていたチューダー朝の聖歌隊の響きは、近代の我々の耳にはE♭に響くことだろう(チューダー朝のオルガニストは、訂正なしでのハイピッチ楽器を演奏していたならば、A♭に聞こえたことだろう)。しばしばE♭でそしてしばしばB♭で演奏されたヴィオールやその他の楽器は、第3の室内ピッチ、Cピッチが流行していた。ゆえに、チューダー朝のピッチ標準は、以下のようになる。  こうしたピッチ標準は、実際の移調、特に音部記号の特殊な使用を通して、変化せられている。 CLEF CONFIGURATIONS Theorists プレトリウス(1618、iii、pp。8 0-81)は、アルト、テナー、バリトン音部記号(C3、C4、F3)で書かれた最も下の声部を持つ作品は、オルガニストのために書き出されるときに移調されなければならないと言う。♭記号があればオルガンパートは四度低く移調され、そうでなければ、五度低く移調されるべきである。彼はまた、すでに概観した音部記号の代替利用についても記述している。 後の時代の理論家のSamber(1707年)は、テノール記号が五度下に移調することを暗示し、バリトンは四度低く移調されると規定している。 chiavetteまたはchiat rans itransportatiという名前は、これらの音部記号に適用される。 それらはどちらも時代錯誤的であり、混乱しているので、こうした用語は、ここでは避けられている。 Conflicting clefs and keys 多くの作品が複数のソースにおいて、音部記号と、書かれたピッチの間の矛盾が生じている。 (ソースの)いくつかは、五度離れている。より高いバージョンでは最も低い声部でテノール音部記号を使っている。そして、四度離れているものは、より高いバージョンでは、バリトン音部記号を使っている。 これらの出来事は、Samberの規則を確認し、そして偶然にも、通常のバス音部記号(F 4)が、移調されていないE♭の教会ピッチを示していることを確証している。 その他の音部記号は同様に固有であるC5音部記号は、F3音部記号と同じであるが、トーンの下方への移調を意味している。一方、F5音部記号は、四度上への移調を示している。 (略) p204 Other clef configurations 前述の音部記号の移調の機能は、理論的な声明や、ソースにおけるに矛盾する音部記号と調性を示す作品の研究に決定することができる。 その後、これらの移調によって明らかにされた声域は、すでに議論された種類の証拠の欠如にもかかわらず、さらなる音部記号の機能が導き出され得る限りにおいて、顕著な規則性を示す。 同様に、音部記号表記法におけるあいまいさは、声域に照らして解決することができる。 大陸のgamut音部記号(Γ3)は、四度(=現代の短六度)の上向きの転調を意味するように見える。 Pierre de la RueのRequiemは、1つの楽章でこの音部記号を持っており、別のところではF5(現代の用語では四度上への全体的な転調を意味する)を、そしてその他の場所では通常のF 4を持っている。 これらの転調が効果をもたらすと、さまざまな楽章の範囲が一致してくる。イギリスでは、D5音部記号が相当している。 SheppardのTe Deumは、D5音部記号を示し、短六度の全体的な上向きの転調を示している。しかし、英国のF5音部記号の使用にはかなりのあいまいさがある。Sheppardの ‘I give you a new commandment' は、明らかに全体的な上方四度への大陸的転調を意味する。 Tallis' ‘ Mean' Mass におけるそれに相同のD4音部記号も同じ重要性を持つが、FayrfaxのMagnificat ‘O Bone Jesu' においては、F5音部記号は、全体として、短六度上方の転調を要求している。 このように、英国の書記の間では、F5、D4とD5音部記号の機能は明らかに混乱していた。 相同な音部記号F3とC5は混同されているようである。 1589年版のByrd ' Aspice Domine'では、印刷業者はF3音部記号を使用していたが、Oxford Ch Ch 979-83に正しく記載されているように、声域はC5音部記号が暗示する転調を要求している。誤った特定のいくつかの同様の例がある。 他のあいまいさは、一番上の音部記号の機能に関して生じている。 Praetoriusによれば、C4とF3音部記号は、上部にG2音部記号があるときだけ規定された方法で振る舞う。Samberはこの点について言及していない。大陸の音楽では、一番上と一番下の音部記号が一緒に考慮されなければならないことにほとんど疑いはない。したがって、C2 + F3の組み合わせはG2+F3とは異なる意味を持っている。 p205 これらの組み合わせの英国での使用は、同様に、異なったピッチを暗示しているように見える。FayrfaxとTavernerはしばしばF3の代わりにC5音部記号を使用していが、G1音部記号との組み合わせでのみ、全体的に下方への1音の移調が要求されている。 そうでなければ、上のパートがC音部記号を持っているところでは、全体として、半音高く移調されているように見える。 Mundyのアンセム 'Let us now laud' と ‘He that hath my commandments' においては、しかし、一番上の音部記号は修飾機能を持っていない。これらの作品は男声のためのものなので、G音部記号の使用はいずれにせよ難しいであろう。 オルガンパートは、C音部記号がもっとも高いパートであるにもかかわらず、通常のF3の移調が必要であることを確証している。 BL Add. 29401-5において、バードのマドリガルはしばしばG1+ F3またはG1+ F5の組み合わせを示している。下方への転調は、印刷版によって確認され、四度、または五度に低い。 G 2十F4の組み合わせは、彼のマドリガルでは、C音の室内ピッチを示している。 'Peccantem me'(1575)では、G2 + C5の組み合わせは同じ意味を持つようである。 一方、 'Infelix ego'(1591年)では、高い声部を使う必要がある。 それでも、バードは一番上のパートをC音部記号で(一番下のパートはF 4である)記しているので、通常の教会ピッチが必要であることを明確に示している。 G + F4の組み合わせが使用されていたとすれば、これは彼の慣習によれば、室内ピッチを示してる。 しかし、ほとんどのイギリスの作曲家の教会音楽では、G + F4の組み合わせは、通常の教会ピッチが意図されていたことを示していた。 Chamber pitch BL Add. 313900は ‘A book of In nomines & other solfainge songes of v: vj: vij・viij:parts for voyces or Instruments'という題名がある。これらの曲のいくつかが‘solfaing songs' として扱われ、C音の室内ピッチで歌われている場合、元の声楽作品のいくつかが現代のピッチに相応したピッチレベルで書かれている理由は説明できる。したがって、このソースに特有の、Byrdの「Ad dominum cum tribularer」は、明らかにC音ピッチになっている(おそらくソースからより高い音に置き換えられ、F3音部記号を持っている)。 他のソースから、その等価の現代のピッチがE♭ピッチであることが知られているSheppardの 'Our Father'(Wulstan、1979bを参照)は、ここではト長調(C音室内ピッチのA♭にもっとも近い調性)で書かれている。 LeightonのTeares or Lamentacion (1614)のいくつかは、E♭音やB♭音には容易には対応しないC音ピッチを要求している(p。102参照)。 Madrigalsも、B♭音ピッチよりもむしろC音ピッチを求めているようである。 以前に引用された証拠は、教会音楽が一般的に固定されたピッチで歌われていて、「適切な」ピッチに変換されていないことを示している。 しかし、マドリガル音楽や教会音楽が4声以下の場合は、異なってくる。 バードのマドリガル作品が、しばしば単純に教会音楽に移植され、教会ピッチや、音部記号によって要求された同時の移調を採用していることは、驚くには当たらない。G + F4またはC + F 3 / C 4の組み合わせのみが、室内ピッチの使用を要求するように思われる。他の教会の作曲家 - 例えばギボンズやトムキンズは、 明らかに彼らのマドリガルで同じ慣習を採用している。 p206 バードの1588年のセットは ‘Songs which are of the highest compasse' をリストアップした。それは、最高の全体的な音域を持つものを意味した。この点は、1962年にAndrewsによって誤解された。ラテン語のあいまいさで、 'highest' がここで使用されている。altusが「深い」という意味になっている。 このリストの目的は、転調がこれらの曲には勧められないことを示すことにある。これは、他の場所では、さまざまな適切なピッチへの転調が想定されていたという、私が任意の転調と呼んでいるプロセスであるという印象を与える。 この種の転調は一部であり、マドリガルの実践の一部は、古い「パート的」な本の配置(声は正確には識別されていない)の維持と声楽パートの音域の両方によって強調される。後者はしばしば教会音楽に見られるものとは著しく異なる。 Bullの神聖なマドリガル ‘Fraile man despise the pleasures of this lyfe' (Myriell、1616年)はおそらく極端な例である。彼の教会音楽の予想外の範囲とは著しく対照的に、4パートのそれぞれが実質的に2オクターブの範囲を持っていることは注目に値する。 教会音楽以外の作曲家は一般的に、転調の意味合いを区別できない音部記号を使用している。しかしながら、すべての作曲家によるマドリガル音楽は、しばしば、教会音楽のそれとははっきりと対照的な方法でスコア化される傾向がある。 教会音楽のアルトパート(例えば、バードの4つのGreat service)は、音域に関しては、均等に分割されているが、マドリガルのスコア化は、”テラス化”された配列を採用している。そこでは、等しく声部化された交唱の概念が残された「ballet」スタイルとは異なり、声域は、それらがテクスチャーの最も高い部分から最も低い部分まで下がるにつれて徐々に低い範囲を持っている傾向がある。したがって、任意の転調は、音声の単純な再割り当てを可能にするだろう。そこでは声部は等しい音域からなり、教会音楽のように、転調は、単純な再スコア化に資するものではないであろう。 3声の教会音楽もまた、任意な転調の対象となっている可能性がある。 Ludfordの3声ミサ曲はこの可能性の痕跡を示し(CMM XXVIIを参照)、TomkinsのMusica Deo Sacraは紛れもない代替の音部記号を持っている。なぜなら、F4はC4の代用と同じものになるからである。後述するように、少年と男声の音楽を入れ替えることができるオクターブの転調も可能である。 p207 Ambiguities of clef convention いくつかのあいまいさすでに議論されている。これらの困難は、主に書記の誤解から起こっていたが、慣習に基づいた矛盾が発生する可能性がある。 Whythorneの1571年のコレクションはいくつかのあいまいさを示している。ここでは、本はPrimusやSecundus Triplexなどと名付けられているので、スコア化は同義のように見える。しかし、Whythorneは複数のピッチを念頭に置いていたため、音部記号はややエキセントリックであった。 彼のSong33は、最下部にC3音部記号を持っていて、明らかにE♭音ピッチの少年のためである。 TavernerとSheppardは、"Gloria in Excelsis"(Hodie nobis)の設定で同じ音部記号を使用しているが、少年に対しては、通常教会のピッチでも同じである。それゆえ、C3が下向きの転調としての音部記号形として作用するというPraetoriusの主張は、たとえG音部記号が最上声部に存在していても、明らかに英国の音楽では支持されていない。同様に、the ‘Gloria' of Cooper あるいは‘Audivi' ofTavernerは、最下部にC2音部記号を持っている。再び通常のピッチが求められる。 Knight's ‘Sancta Maria'」はもっと問題がある。音部記号はG1 + C2であるが、範囲はC音ピッチを示すように見える。 Tallisの「Sancte Deus」(最下部パートはC 3)も困難があり、声域が四度上への転調を要求しているように思われる。 Whythorneの曲を除いて、言及されている作品はすべて同じソースにある(BL Add。17802-5)。それゆえ、書記の誤解の可能性がある。 音部記号、またはエキセントリックな転調に関する書記のエラーのさらなる例がある。Hofman(1973)が示しているように、音部記号の慣習における全体的な全く説明できないあいまいさやエラーの数は、ごくわずかである。 Summary of clef configurations すでに見てきたように、16世紀のピッチは、標準ピッチと音部記号の慣習という、2つの別々の要素によって支配されていた。教会ピッチは、現在のものより、およそ短三度高く、E♭ピッチである。オルガンはA♭ピッチで演奏され、室内ピッチは、E♭ピッチの使用を除けば、CやB♭ピッチを使用していた。 音部記号の慣習については、理論家の情報は、矛盾するキーと音部記号の使い方を示すソースによって拡張されている。この情報が欠けていても、その慣習は、声域を参照することによって増やされることができる。その例外的な一貫性は、音部記号のシステムにおける固有のあいまいさを明らかにしている。 例115に示されたチャートは、慣習的書法ともっとも低い音部記号の意味を示している。テーブルの左端は、ソースの書かれた音部記号であり、右端はそれに相当する近代のものである。中央の2つの列は、筆記(written)からクワイヤーピッチへの変更を示すために、オルガニストによって使用されたはずの音部記号を示している。(b)は彼がオルガンピッチ(A♭)の楽器を演奏していた場合を、(c)は合唱ピッチ(E♭)の楽器を演奏していた場合を示している。 2組のオルガン奏者の音部記号の2セットの同等性は、Cerone(1613)によって図表化されているが、これとは別に、Samber and Weelkesに関連して引用されたもの以外には、その問題に関連する直接的な証拠はほとんどない。 モーリーは、高い調性と低い調性(すなわち、音部記号の組み合わせ)にはあいまいにしか言及していない。彼は言う。「双方がひとつのピッチになる」 p209 これとは別に、移調は、モーリーにとってはあまりにたくさんの♭記号のある作品との関係においてのみ、彼によって述べられている。 音部記号の代替は、例115での設定のように、シフトが求められたが、これは、さまざまな移調に関連した音部記号の選択を説明している。 もう1つの注目すべき特徴は、第1列の譜表の音符の垂直的な位置が、その絶対的なピッチに対して、驚くほど安定していることである。それゆえ、与えられた形における音部記号の制限に残ることによって、作曲家は、声域への大まかなガイドを得ていた。(例115参照) 例115  例115の12の音部記号におけるコメントは、以下のようである。 (i)(a)、(b)、(c)については、Weelkesを参照(図16b)。Cornish: Magnificat;Taverner :‘MaterChristi' Sheppard: ‘Gaude, gaude , gaude'; etc (ii)(a)と(c)についてはWhite: 'Deus misereatur'などを参照; Weelkes(図16a)は(b)と同じ。 (ix)も参照。 (iii)Mundy: 'Let us now laud ' と ‘He that hath my commandments' (両方とも C2 in top part)は、声楽部分は(a)となり、オルガンは(c)のようになっている。Samberは、音部記号を(c)のように移調している。トップパートいおいて、初期の音楽のC5に相当するのは、G1である。 (iv)これは正しい大陸の用法である(例:la Rue:Requiem、Sanctus)。 例えば、Taverner(例: 'Ave Dei Patris')、Tallis and Sheppard(例: 'Media vita')によって使用されている。 D4の唯一の英国の例はTallisの 『Mass a 4』で見つけることができる。 (v)これは英国の作品の中のこれらの音部記号の初期の意味合いである(例えばFayrfax MassとMagnificat "O bone Jesu")。D5音部記号(例えば、SheppardのTe Deum)は同じ意味で使われている。すなわち、大陸でのホモログΓ3 のように(x参照)。このF5の使用法は(iv)と(v)の混同から来たようである。 (vi)音域によって判断すると、トップパートにC音部記号があれば、初期の英国の用法は(xi)を暗示しているように見える(例えば、Taverner: 'splinter')。その他に、(iii)に相当する不変的な組み合わせが ある。 後の使用法は常にここにある。”イ短調の”Richard Farrantのサービスは、(a)のように、C5音部記号の中でバスを持っている。 しかし、オルガンパートは、ト短調である。(c)でのように。 これらの後者の移調は、その音域にもかかわらず、最初のケースを包含するかもしれない。 (Wulstan(1967)のTaverner 'Gaude plurimum'に関連するG2音部記号は偽のものかもしれない。) p210 (vii)トップパートのG音部記号とともに、大陸の音楽はこれを、(i)というよりは、むしろ室内のピッチ、短三度下を意味するものとして扱った。こうした大陸の影響は、バードの教会音楽に見られ、少なくとも1つのオルガンパートによって確認されている。シェパードの '0 sing unto the Lord'は 、オルガンピッチは(a)のようであり、声楽は(d)を意味している。教会音楽では、バードを除いて非常にまれである。マドリガルでは一般的である。 (viii)PraetoriusはC4とF3のcrefを区別せず、(iii)または(viii)を任意に扱っている。さらに、Praetoriusによれば、これらのcrefは、トップパートにG cefが存在する場合にのみ(ii)、(iii)、(viii)および(ix)のように作用している - イギリス音楽またはSamberによっては確認されていない。 (ix)(ii)、(viii)を参照。Palestrinaは、この意味でこのclefを一定に使用している。(ii)ではない。このような「イタリア的」な使用法は、イギリスでは1〜2作品にしかない。例えばSheppard( 'Deus tuorum'のmeans: 音域は男声設定)そしてTallis( 'Dum transisset')。しかし、Byrdではそれはない。 (x)(v)の通常の大陸の作品に相当するもの(例えば、la Rarue:requiem、Introit)。英国の音楽では見い出せない。 (xi)Praetoriusは、F3またはC4 -すなわち(ii)、(iii)/(viii)、(ix)、トップパートにG crefがない場合、(i)のように移調効果はない。 - 現存する音楽では確認されていない。しかし、大陸での使用法は、トップパートのC c1efsを含むF3またはC4が、英国の(vi)と同じ効果を持つことを示している。 F3については(a)を参照。 C4については(b)を参照。 (xii)プレトリウスの指示は、C3がF3またはC4のように振る舞う。この音部記号は、その下の声部がテノールの音域であったら、よく使われたことだろう。(一例として、Byrdの 'Visita quaesumus'は、(ii)のようにC3を伴う)。そうでなければ、高いC crefは、1つか2つのさらなる例外、例えばKnightの 'Sancte Maria'(C 2 + G1 = vii)およびTallisの 'Sancte Deus'(C3 +C1=iv)は別として、(i)を示しているように見える。 楽章内の音部記号の変化は重要ではないことは、強調されるべきである。しかし、楽章間においては、(Pierre de la Rueのレクイエムのように)、移調は生じるだろう。 音部記号の慣習(または大陸の音楽が異なっているための慣習)に内在するあいまいさは、通常、声域を参照することによって管理できる。声域は、音域のコースの間で若干変化する。そして、作曲家同士でも。これは、例116に示されている移調のサンプルとの関連で留意する必要がある。 p237 |