| TUDAR MUSIC6 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世楽のページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

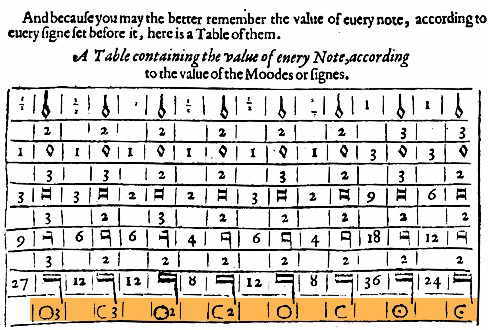

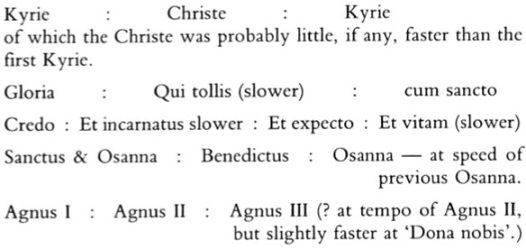

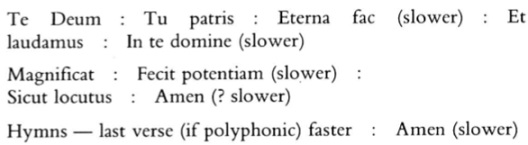

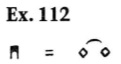

| CHAPTER 7 The Meaning of the Author p156 音楽は音としてしか固有に存在しないと言うことはほとんどないが、「音楽」とも言われている印字されたり書かれたりした音符は、演奏者によってその意義を理解しなければならない暗号である。記譜は単に、作曲者のメッセージが最終的にリスナーに渡される鎖におけるつながりである。 音は紙に正確に表現され得ないため、メッセージがしばしば歪められるのは、特に不思議ではない。特に、音楽が最初に作曲されてから数世紀が経過した場合、紙の上での再生は、しばしば困難である。 比較的最近の音楽でさえ、その解釈において問題になる可能性がある。記譜法においては、多くのことが認められており、たとえば作曲家は、rallentandoを示すのに特に苦労はないかもしれないが、その他の生きたリズム的慣習は―ウィーンの特徴的なワルツのリズムのような―スコアにおいては、その表現の場が見られない。しかし、こうした問題を無視した演奏は、考えられない。 大きいとはどの程度のものか。ゆっくりとはどのくらいのものなのか。ElgarやBartokの音楽でさえ、音楽記法の不十分さは自明である。さらに、これらの作曲家は、メトロノーム・マークの計算に基本的な誤りをつけたり、印刷されたスコアの誤植を訂正しなかったりしていた。 これらの作曲家による欠落または不完全な音楽が私たちの問題に加わるこのような考察は、約500年前の音楽に関してさらに重要になっている。写本の欠落やパートブックの紛失は、慣習や、音楽記譜が示す一般的な誤解を招く印象を説明することができず、すべては、今日の校訂者やチューダー朝音楽の演奏者に困難さを提示する企てとなっている。(略) p157 問題の認識は、その解決策に先行しなければならず、現代の校訂や演奏では、ポリフォニー作品は、プレインチャントの必要な付加が必要であることに気づかれない。これらは、ポリフォニーのソースにはコピーされたことは一度もなかったたが、しばしば音楽の半分を占めていた。 同様に、ソースには、書記のエラーが含まれている可能性があることを認識することが重要である。”初期”のソースとしての最初期の写本を単に選択したり、批判的解説に他のすべての解釈を委ねることは、学究的な責任の放棄を意味する。 ハウスマンは特徴的な皮肉をもって、Maniliusの版の序文において、この概念を扱った。「判断力のない編集者は、永続的に、選択したMSSの組に直面しているが、それは2束の草の束の間のろばが、どこに草があるのかがわからないようなものだ。彼は混乱してイメージする。草の一束がどこかへ取り除かれれば、彼は、ロバであることやめるだろう」 さらに、時間の経過による損壊が他のすべての束を取り除いたならば、学者は現存するバージョンを、生存によって無意味なものとみなして、Buridanの尻(優柔不断な人;おなかを空かせたロバが、左右2方向に道が分かれた辻に立っており、双方の道の先には、完全に同じ距離、同じ量の干草が置かれていた場合に、ロバはどちらの道も進まずに餓死してしまう、という意思決定論を論ずる)を模倣してはならないことが重要である。ファクシミリやテキストは、終わりではなく、編集者にとっての手段となるべきである。 しかし、編集者が編集されたテキストに達することを仮定すれば、それが作曲家自身の意図に近いと主張するようなテキストであれば、彼は何世紀にも渡って橋渡しをしなければならない。なぜなら、不本意な演奏者は、作曲者の書いたピッチや音価の意味が今日のものと同じであると誤解されていれば、版にはファクシミリの欠点があるであろうから。 このように、編集者は、その時代の慣習の知識から、演奏者にテンポなどのさまざまな問題を指導すべきである。記譜法と作曲者の意図との間のギャップの程度を気づかせる解釈者となるべきである。(略) 記譜法と作曲者の意図が頻繁に混乱していることは、以下のJourna1 Early Musicの記事の抜粋で明らかである。筆者が、書かれたピッチが絶対であるという興味深い概念を実証しようとしているにもかかわらず、彼の文字通りの解釈が深く根付いて、一般的であることが、明らかである。(略) p158 これらの指示の欠如は、何も示唆していないこととなる。しかし、作家が、同時代の実践の復元を、その時代の証拠によって許しておらず、そのような証拠を、他の場所では「情報による精査に耐えられない」と言って却下することは、興味深い。 このつまらない態度は、古い音楽、あるいは私たち自身の世紀の音楽の本質的な解釈にはほとんど当てはまらない_ Hind emithの交響曲Die Harmonie der Weltは、スコアにおけるリテヌートの指示はない。減速の意図は、作曲家自身の録音によって確認されるのである。そこでは、大規模なリテヌートで終わっている。こうしたことが「「情報による精査に耐えられない」」という疑問に結びつくのかもしれない。 セクションや作品の終わりに自然に減速することは、良い解釈としては当然のことである。それにもかかわらず、この点について当時の理論家たちの確認を得ることは有益である。いくつかの伝統は、復帰させるためには、不可能ではないがより困難である。演奏実践のさらに他の側面は、たいてい、私たちに失われる可能性がある。しかし、これは解釈の問題に対する解決策を探すことを拒むことを正当化するものではない。 これらは、作曲家の真の発話が時には自明に展開されているときに、その瞬間を聴きたいと思っていることを考えると、難しいことはほとんどない。彼の音楽の新鮮さと活力が保たれれば、作曲家とともに忠実であることは本質的である。いくつかのケースでは、それはたぶん荒い扱いによって磨かれているその花だけではなく、他の場合も、非常な本質さは、校訂者や演奏者の無知によって破壊される。ギボンズは「歌は通常、wellあるいはillに演奏されるようになっている」と言う。 編集者と演奏家は、音楽遺産の共同の受託者として振る舞わなければならない。その遺産は、浪費されたり乱用されたrしてはならない。_このように、編集者は回復し、改装し、年月による破壊からの復元しなければならないが、年月によってあいまいになったものを正さなければならない。 校訂者の責任の範囲は、シェパードの音楽で測ることができる。 Sheppardの応唱、ヒム、そして詩篇は、主にテノールの一部が失われた本のセットで残存している。テノールが、プレインソングが長い音符で歌われるcatus firmusであるところでは、その修復は比較的単純な問題であるが、そうでない他の場所では、修復の問題はさらに深刻である。また、ヒムのために追加のプレインチャントを供給しなければならない(ポリフォニーにおいては、交替するversesだけあればよい)。 ゆえに、編集者は、「Cor vestrum」のようなソースに含まれるポリフォニーが、昇天日の前夜祭での晩祷の応唱を始める「Non conturbetur」で始まるプレインチャントによって先行されねばならないことを知らねばならない。 校訂者はまた、 ‘Adesto nunc propitius' を、終祷のヒム ‘Salvator mundi ,domine'の第2verseとして同定しなければならない。そして、プレインチャントのverseを供給しなければならない。さらに、ヒムは2回の異なったクリスマスの祝日、Epiphany、EasterとAscensiontideで使われていたので、5つの異なる小栄唱が考えられる。 プレインチャントのソースはまた、”Non conturbetur”の第2設定における、失われたテノールパートを供給している。しかし、この応唱の最初の設定は、trebleにおけるcantus firmusを持たないので、プレインチャントは、テノールの再構築を支援しない。 p159 Sarum Service bookにも、聖務日課、ミサ、その他の礼拝のための音楽を提供するチャントが見出される。にもかかわらず、Sheppardらは時々、標準形式から多少異なるチャントを使用したように見える。時々、その違いは、筆記者の誤り、または意図的に唱歌を変えた作曲家に帰することができる。しかし、多くの場合、地域のプレインソングブック自身が、チャントの異形の源であったと結論づけなければならない。 プレインチャントには、他の様々な問題が生じている。時には、ポリフォニーとチャントとの調性関係が、あいまいになる。単純なCredoの唱えでさえ面倒かもしれない。作品の典礼的な立場は、しばしば、プレインチャントの選択や使用に影響を与える。すなわち、ミサのグロリアまたはクレドのための司祭の言い始めを決定するにあたっては、それが通常のミサなのか、祝祭のミサなのかが考慮されなければならない。いくつかのミサ曲は、現存しているポリフォニーに加えるための、広範なプレインチャントを要求するが、唱えることは別として、大部分のミサ曲は完全にポリフォニーに設定されている。時には、実際に歌われることを意図されていなかったクレドの一部が欠落している - それらの省略は、もともと伝統として認められた歴史ゆえのものであった。 典礼的考察は、明らかに、単純な教会音楽の校訂編集の問題のほんの一面に過ぎない。例として、Tavernerの「Leroy」Kyrieは、写本から出版まで追跡することができる。図14に示すように、4パートは別々であり、小節線や声部名の付いていない、古いやり方の長い音価として存在している。演奏用の版は、別々のパートをスコアにまとめる必要がある。現代の音価、音部記号、ピッチ、演奏者への小節線やその他の補助は、校訂者の但し書きによって供給されるべきである。作曲者の意図の解釈は、必要に応じて、写本の文字から見分けられるべきである。 英語のポリフォニックミサ曲は、ほとんどKyrieが付いていない。なぜなら、セーラムのKyrieはしばしば、ある種の祝日の際には、トロープス化されたからである。そして、その他の主日では、しばしば”square"で歌われた。それは初期のポリフォニー設定でのバスパートに由来したものである。 ひるがえってこうした”square“は、オルガンや声楽のための即興的なポリフォニーの原初的形式の基礎であるある種のcantus firmusとして使われた。そして、いくつかの書き出されたミサ曲は、”square“を通して、作られていた。 Tavernerの 'Leroy' Kyrieは'squareに基づいている。.Gy.ffardのパートブック(BL Add。17802-5)の例のように、polyphonyは、Kyrie、Christe、Kyrieの3つのセクションに分かれている。トップ声部には、長い音符の”square“のcantus firmusを持ち、それは、その他のパートブック(BL Roy。App。58)でも辿られる。 Tavernerが必要とした声部は直接はっきりはしないが、2つのトップ声部の音域は、少年の声部に相当し、下部声部にはバスが必要である。   Taverner 'Leroy' Kyrie p161 残りのパートの音域は、Tavernerの典型的な低アルト音域、または高音域のテノールパートを表す。大規模な4パートのcorpusが存在する(そのうち、同じMSSに見られる「西風」のMassesが典型的である)。そこでは、テノールが頻繁に落とされる。 この特殊な例では、テノールは、”square“に対するKyrieの交替するセクションを歌う。なぜなら、trebleは、ポリフォニーにおけるcantus firmiを持っているからである。それらがその他のセクションにおいても、cantus firmusを歌うべきであることは、意味があるが、当時のこの点に関する証拠はない。 少年は特定のチャントを歌っていた。 'Audivi' at Matins for All Saints and the ‘Gloria' , the verse of ‘ Hodie nobis' at Christmas Matins。しかし他の場所でのチャントにおける彼らの役割には、特に「初心者」として、いろいろ問題がある。 Sarum use の使用はしばしば、この作業のために年功序列の異なる聖職者を指定している。しかし、「Leroy」Kyrieでは、問題はポリフォニーとチャント化されたセクションの順序に関連するより基本的な困難さを包含する。 Machautの「Messe de Nostre Oame」では、Kyrieは、Kyrie 'Cunctipotens genitor'(L.U.p25)のplainchant cantusfirmusを基礎としている。多くのプレインチャントのKyrieは、3つのセクションを持っている。それぞれは、3回繰り返され、合計9回歌われる。しかし、Kyrie 'Cunctipotens genitor'は変異であり、9回目のKyrieがより長くなっている。したがって、マショーは、4つのポリフォニーセクション、Kyrie、Christe、Kyrie,Kyrieを作曲している。そのうちの最後は、明らかに9番目である。それゆえに、作品の9つのセクションは、明らかに、ポリフォニーとチャントが以下のように、交替する。 Machaut 「Messe de Nostre Oame」  P=polyphony c=chant この種の交替をさせる作品では、作曲家はチャントやポリフォニーの連続セクションを避けたように見える。したがって、オルガンとポリフォニックのヒムは、通常、チャントのverseで始まるが、エンディングがポリフォニックであるかチャント化されているかは、作曲者が提供するポリフォニックのverseの数によって異なる。 バードの”Christe qui lux' は例外的なケースで、Sarumシステムのものではない。(このヒムを数度使った)ホワイトとは異なり、バードはヒムの全体をほぼポリフォニーとして取り扱った。応答はチャントで始まり、最後は、ポリフォニーの”Amen”で終わるようになっている Whitbroke's Mass ‘Apon the square' は、スルー・セット( ‘Christe' は非常に短い。おそらくは、繰り返しでちょうどよくなる))である。マンディの同名のミサ曲は、2つのKyries,2つのChristes,2つのKyriesがある。それぞれの場合に、ポリフォニーまたは挿入されたチャントの繰り返しが必要となるかどうかは、はっきりしない。 マンディによるタイトルのない単独のKyrieは、Kyrie、Christe、Christe、Kyrie4つのセクションからなる。これは、マショーのKyrie 'Cunctipotens genitor'(マンディもまたこのチャントを基礎としている)のケースとは正反対の交代パターンを要求している。 p162 TyeのKyrieは同様である。「調性」は適切なチャント”Orbis factor"であることを示す。そして交替のパターンは、変異した9番目のKyrieは、マンディのもののように、チャンティングされることを可能にする。 SheppardのPaschal Kyrieには、3つのポリフォニックセクションしかないが、cantus firmusは 'Lux et origo'(9番目のKyrieが先行チャントとは異なる)であるため、繰り返しは、Tyeの場合にしたがって、以下のようになる。  Tavernerの「Leroy」Kyrieの3つのセクションも同じように扱うことができた。これは、おそらく作曲家の意図だったであろう。なぜなら、以前の「Machaut」のパターンでは、かなり長いポリフォニックセクションが5つ出現したであろうから。 最初のKyrieとChristeは、拍子記号 このような音価の変化は、ミサ曲が進行するにつれて、より速いテンポを取る傾向があったという事実を考慮して、適切である。したがって、校訂者は、速いテンポを口頭で指示することが推奨される。モノフォニーの”square“がポリフォニーのそれと同じテンポで歌われることはありえない。なぜなら、プレインソングは、ポリフォニーよりも素早く歌われていたので(この問題は当然議論される)、”square“は計量化されたプレインチャントとして扱われたからである。 しかし、 'Leroy' Kyrieのtranscriptionを完成させる前に、その言葉が音楽にどのように設定されているかを考慮する必要がある。 MSは明らかに、Kyrieの最後の音節をeleisonの最初の音節から除いたようになっている。この時代の多くの場面で共通していた、Kyrieの最後の音節の省略された発音だった。 Taverner(または彼の筆記者)は、この細部において一貫しているように見えるが、他の作曲家は、作品間、そして実際には作品内でその実践を変えた。 eleisonという言葉には、しばしば、その最初の母音はKyrieまたはChristeの最後の母音で省略されることがあった。このようにKyrie eleisonという言葉は、4つの音節または7つの音節を持っていた。  'Leroy' Kyrieの最後のあたりは、下譜のようになる。  連結符についての重要性についての議論は解説に含まれ、”square“のソースに関する音符とともに記載される。ポリフォニーの左側に置かれた音部記号は、通常は、ここではなく、transcriptionの冒頭にある。それらは、もともとの調性と拍子記号、音部記号、移調や縮約の程度が決められた最初の音符を示している。 重要な校訂上の考慮は、(a)ピッチとヴォーカルスコア、(b)典礼的位置づけ (c)必要な付加素材 (d)テンポ (e)歌詞づけ、である。ゆえに、移調や声部の割り当て、典礼的構造、”square“の挿入、音価の縮約、小節線の記入、歌詞はっきりマークすることは、校訂者の決定が、演奏にかなり影響することであろう。もしも解釈者がこうした事項に不同意ならば、彼の知識は、校訂者のそれと同等であらねばならない。 理想的には、演奏者は、校訂者のスキルへの基本的決定権を残しておいて、解釈の繊細な点においてまでも関心を持つべきである。しかし、気づかない多くの罠があり、演奏者は、必要な改訂をするために、校訂者にどの程度頼るべきかを知る必要がある。 p164 シェパードのPaschal Kyrieは、若干早期に作られている。Tavernerの設定でと同様の校訂上の問題があるが、考慮すべき校訂上の問題がいくつかある。正しいプレインチャントは容易に同定し、挿入される。なぜならシェパードは、それをcantus firmusとして、ポリフォニーで使っているからである。同様に、チャントとポリフォニーの間の交替は、チャントの要件によってあらかじめ決められていた。計量記号は、全体にわたって同じであり、移調やスコアリングについての困難はない。しかし、歌詞づけの問題がある。なぜなら、いくつかのソースは、実際、言葉がついておらず、あるいはその他のものでは、行き当たりばったりについているからである。さらに、音符そのものに関する誤りや矛盾もある。 歌詞づけは、テノールの部分では難しいことではない。なぜなら、この言葉は、Antiphonale ad usum ecclesiae Sarum(1519-20年印刷)にあるSarum chantから加えられているからである。 他のパートについて言えば、言葉は明らかに「ポイント」または繰り返しの音楽動機が始まるところで変化するので、各認識可能な主題単位はすべてのパートにおいて同じ単語となる。これは、一般的には、ほとんどのソースでの実践的マニフェストであるが、一部の写本は、その証拠が比較的価値がないという言葉の扱いにおいて、非常に不注意となっている。 SheppardのPaschal Kyrieは、ソースのピッチエラーの可能性と追加された臨時記号について、校訂上の注意を必要とする。後者に関して言えば、‘ musica ficta' という用語は、ビクトリア朝の人たちと違って、聞かれも見えもしないとされる臨時記号を示すのに一般的に用いられている。確かに、 Galliard(1743、p。17)は「 ‘Alla Capella'を、”♭や♯が記されていない教会音楽”として定義している。 印のない臨時記号の使用は、歌手による永続的なギルドの秘密から、部分的に生じた。なぜなら、ソルミゼーションのシステム(トニックソルファのような。213ページ参照)が、通常ではないinflexionsを容易にその範囲に納めなかったためである。そして音楽の中で「旋法的」な外観を維持したいという願いからである。 こうした臨時記号は、演奏に際して、伝統的経験から得た方法で加えられた。こうした伝統の性質を正確に予測することは困難である。にもかかわらず、多数の「注意深く付加された」臨時記号の多くは、近年この分野でいくつかの進展を可能にした。しかし、この進歩の道は必ずしも真っ直ぐではない。確かに、逆行カノン、またはcanon cancrizansがしばしば明らかである。たとえば、複数のチューダー音楽の校訂者が、ソースで見つかった臨時記号のほとんどを抑制する必要があると感じているが、不思議なことに、別の学者は、♯は♭を意味し、逆もまたしかり、と主張している。こうした両極端の間で、その他の人たちは、事実の真実を確立しようと試みて、忍耐強くその証拠を解明している(例えばBray 1971、1978)。 中世の理論家によれば、臨時記号は、 causa necessitatisと causa pulchritudinisで付け加えられた。前者の「必要性の理由で」は、バス(♭化されている可能性あり)とその他の音符(選択的に♯化されている可能性あり)との間の 和音上の三全音の五度を回避することを含んでいる。メロディ的な三全音も、も同様の方法で回避した。そして、作品やセクションの終わりの和音での短三度は、自動的に、♯化された。 p165 後者の「美のための理由」では、ソファソのようなカデンツパターンの真ん中のファが、”導音”を作るために、♯化されることになる。逆のパターン、レミレは、ミが♭化されることになる。 この原則は、英国の音楽においても、かなり一貫しており、これが極端になると、♯化した導音は、短時間で、そうでない短七度の和音とのクラッシュが避けられなくなる。この進行は、”English cadence"と呼ばれ、モーリーの軽蔑の対象となっていた。彼のかなりのイディオムの使用法にもかかわらず、彼は書いた。「こうした終止は、私たちの音楽家のもっとも安直なものと見積もられており、これが最悪である多くの悪魔の間にある」(Morley、1597、p。164) タリス ‘O nat a lux'  タリス ‘O nat a lux' このカデンツは、タリスの ‘O nat a lux'の終わりに現れる。そうであるならば、それは記憶から引用されたのである。なぜなら、それは、1597年の印刷版とは若干異なっているからである。モーリーのあざ笑いと恐怖にもかかわらず、このクラッシュはしばしば英国の音楽には出現し、抑制されてもいない。その普遍性は、適度なmusica fictaと共に、認められている。 それゆえ、シェパードのKyrieIIにおいては、第2アルトの最後の音は、短三度よりは、長三度を形成すべきである。これは、causa necessitatisである。 Kyrie VIIIにおいては、第1アルトのナチュラルは、 causa pulchritudinisとして、meanの第30.32小節にも拡大されるべきである。  musica fictaの問題は、臨時記号を論文で否応なしに取り上げるようになった16世紀からだけでなく、臨時記号の機能の異なった理解からも持ち上がってきている。私たちの時代と異なり、チューダー朝の作曲家たちは、たとえばFとF♯を、本質的に2つの異なった音符である、というよりも、同じ音のvariantsと見なしていた。仮定された”旋法”の全音階的純粋さは、しばしば、プレインチャントのcantus firmiにおける臨時記号の使用によって破壊された。そうした例は、タリスやホワイトの作品等に見られる。(特に、、Te lucis' in the 1575 Cantiones Sacrae) ゆえに、”旋法”の原理原則にこだわった誤った考えにおいて、ポリフォニーにmusica fictaを入れ込むことに失敗すると、ひねくれたようなことになるであろう。(略) p167 もしもタリスの‘Videte miraculum'が、プレインソングなしで歌われれば作品は、大胆にカットされたことだろう。チャントがカットされている彼のオルガンヒム 'Ecce tempus idoneum' のように。両作品は、タリスのもくろみによって、その長さと公式の計画が欠けている。しかし、すべてのヒムや応唱が固有の典礼と結びついているわけではない。タリスの ‘O nata lux' と彼の respond ‘Injejunio'は、アンセムとして歌われることが意図されていた。なぜなら、それらの構造は、チャントを付加するにはふさわしくないからである。 16世紀の発展につれて、典礼的テキストはしばしば、準典礼的様式で設定されるようになった。すなわち、典礼に対して、選択的なものとして作曲された。 大陸においては、モテットという言葉は、こうした作品(準典礼的様式)に対して、用いられた。しかし、この用語の乱用は不幸であった。特に英国においては、この言葉は、異なった意味合いを持った。特に、ミサやマニフィカトに共通に、respond,antiphoに対して誤って適用された。これらははるかに多くの準典礼的作品を圧倒し、根本的に異なる形態と機能を持っている。 典礼から考えると、シェパードのKyrieと”Haec dies"が聖務日課のためであり、期待されていたようなミサのためではない、という可能性がある。同様に、小栄唱は聖務日課のrespond後んいは唱えられるかどうか、がいろいろ言われている。なぜなら、Gloriaは、第3,6,9respondに固有だからである。 Sheppardの音楽の最大の単一のソースは、テノール本が欠けている。既に言及したように、テノールはしばしば適切なSarum Serviceの本に頼ることによって復元できるcantus firmusであったが、テノールもしばしば自由に作曲されている。ここでは、再建の問題はより深刻です。修復の難しさは、シェパードの様式の特殊性によってほとんど単純化されない。 いくつかの例では、回復のプロセスは非常に単純なものであり、ほぼ機械的であることは事実である。例えば、低音が沈黙している場合、特にテクスチャがハーモニーを完成させるための低い音符を必要とする不協和音の四度を持つ場合、欠けているテノールの影が、しばしばちらっと見えるかもしれず、現存声部の模倣的な質感は、そのアウトラインを識別することができる。 他においては、決定的な回復の手がかりがあまりないかもしれない。一貫した作曲家(パレストリーナでさえも比較的一貫性のある作曲家であっただけであることに注意しなければならない)は、シェパードよりも明らかに模倣できる。シェパードは、連続性に対する判断が難しく、装飾的な不協和音の使用が奇妙である。 p168 問題の説明は、以下の例で明らかになる。これはホワイト作”Christe qui lux'である。おそらくは器楽作品である。16世紀のポリフォニーは、繋留音が、弱拍上での協和音程として準備されるようになることに固執していた。すなわち繋留音は、(長短)二度の垂直的な不協和を生じる強拍上に、あるいはバスとともに四度や七度の不協和音を生じる強拍上に生まれる。それらは、前拍上の5/3,6/3あるいは”協和音程の6/4を持ち越す形となる。ホワイトのいくつかの例では、こうした伝統を無視している。 各作曲家のスタイルの研究は、16世紀の対位法の共通概念からはしばしば異なっているが、それゆえ、欠けている部分を修復しようとする試みの前に前に必要な前提条件である。 この作業には、校訂者の視点からの困難が伴う。なぜなら、再構築が出版されるとすぐに、彼または彼の公民は、間違いを直ちに検出し、より良い選択肢を提案するからである。 彼の再構成が明らかに作曲家の意図に似ていれば、修復者は、彼の忠実さのために大いに賞賛される。 いくぶん後の作品の再構築であるが、Weelkesの「Ninth」serviceの再構築は、修復の問題のさらに別の説明を提供する。このserviceのMagnificatとNunc Dimittisは、ケンブリッジのPeterhouseのDurham関連のソースにあり、7声のパートブックより構成され、2声のmeans、3声のアルトと2声のバスからなっている。1声のアルトと2声のテノールブックが欠けている。 宗教改革後の聖歌隊は、通常、2つの半聖歌隊に分かれていた。右側は、壇の方を見て見て、ディーンの側(Decani)、左はプリセントール(Cantris)であるが、ダーラムでは、司教職修道院院長がいたので、両側が逆転していた。少年たちは、内陣の両側の仕切りの前列に座っていたのに対し、男は二番目の列に座っていた。適切に配置された聖歌隊では、アルトパートが頻繁に分割されていたため、聖歌隊の各側の各テノールまたはバスに少なくとも2つのアルトが置かれることになった。 聖歌隊の各陣営はDecaniやCantorisとして独立して歌っていたため、アルトは第1、第2のアルトとして、DecとCanの両方として配分された。もしもそれぞれの側の主声部が、フルセクションで第1アルトパートを割り当てられたら、第2アルトはバランスがよくとれなくなったことだろう。このジレンマに対する解決策はパートブックで明らかになった。なぜならフルセクションでは、第1Decのアルトは、通常、第2Canと同じ規模だったからである。 p169 欠けているパートパーツには、さまざまな相違がある。宗教改革以前における声部のセットでは、それは、声部の全体が失われたことを意味する。実際、ホワイトのラテン語のマニフィカトの作品のように、もしも「gimel」(当時の用語ではdivisi)に欠けている部分が失われれば、、実際には2つの部分が失われた可能性がある。 宗教改革の後に、ある種のソースは引き続き同様の形で処分された。したがって、ギボンズの ‘I am th e resurrection' では、マドリガリにおけるセットでしか存在しない。5つオリジナルブックのうちの2つの紛失は、相当なものであった。しかし、宗教改革後の典礼ソースに見いだされた音楽は、傷はほとんどない。Byrd's ServiceのVenitは、4つのアルトパートのうちの最初のDecからを別として現存し、シェパードのFirst serviceには、Decのバスパートの紛失しかない。 (略) p185 速度も、開放的な実験によって示唆されることが多い。テンポは、もちろん、「その場のやり方に応じて」、実際には演奏者のテクニックによって変わるかもしれないが、スピードの許容範囲は比較的狭い。テンポは、(現代の拍子記号に変わった)計量記号によって規制されていると広くみなされている。 主要な計量記号はもともとは、円形( ‘perfect' time を示す、そこではbreveは3つのsemibrevesに分割されていた)と、半円(ここでは、breveは2つのsemibrevesに分割された)であった。 semibreveの分割のそれぞれは、minimsへとなり、プロラツィオが不完全であれば2つに、完全であれば3つに分けられた。これらの4つの形式の時価関係は、しばしば曖昧であった。なぜならそれは、 breve , semibreve あるいは mmim がそれぞれに共通の音価であるかどうかに依存するからである。semibreveを分母とすると、関係は次のようになる。 p186   テンポについて考える, Part 2 - 音価と拍子記号の起源より これらの計量記号は、決して、首尾一貫矛盾なく使われたわけではなく、そしてまた、しばしば、音価自身に従って、モディファイされた。記号を縦切るstroke、あるいは逆向き記号 プロポルツィオ的変化は、また、2//1,2といった形象によっても表現される。二重の縮約は、 こうした工夫は、システムを非常に複雑にする。理論的には、記号は「ストロークを置き、それゆえ しかし、Morleyは続ける。「規則はそれほど一般的に守られているわけではなく、作曲家たちは、semibreveの音価の歌に同じ記号を当てはめる」と書いている。言い換えると、alla breve(2/2拍子 大部分は教会音楽で使われる)は、4/4拍子(common time 一般的に使われる)と混乱した状況になっている。摩擦のある計量記号を分類するためのモーリーの規則は、より素早い交替によって、とどまることができる。そして、そこに疑問があれば、2つの可能性のうちのよりゆっくりした方を拒絶するモーリーに従うことがより安全だということである。Agricola (1532 , VI) もまた、「semiquialteraは、すべての声部がこれを保持している時には、3倍音価あるいは、ヘミオラのプロポルツィオとして使われる」と述べている。 それゆえ、MassやCanticlesのさまざまなセクションは、おそらく、やや異なったテンポで歌われた。異なった記譜記号があろうがなかろうが、あるいはCanticlesの”正しい”意味合いがどうあろうと。 いくつかのミサ曲は、多くの音価の変更をしているが、その他のジャンルではより少ない。主としたセクション的変化は以下である。  Canticlesにもまた、明簡易同じような音価の変更がある。  プロポルツィオ的音価の変更に関しては、、大雑把な規則は、記号3が2番目の計量記号に現れる場合、再度、スピードは半分、増加する。そして、相当する計量記号が再度現れれば、以前の音価に復帰する。 p188 英国の設定ではミサ曲ややTe Deumに相当するセクションは、ラテン語のそれと同様である。計量記号は、宗教改革後はより少なくなっていたため、こうしたことはほとんどないが、しかし、英語のマニフィカトが示すいくつかの設定における計量変化は、伝統的な音価の変化を伴っている。Gloriaは、Amenでスローダウンする。同様に、Nuc Dimittisも音価の変化をする。 拍子記号の証拠は、音価のセクション間の変更が、必ずしも比例的ではないことを明かにしている。数字3が新しい拍子記号に関与するときだけに、厳密に比例的な変更が必要となる。 さもなければ、Praetorius(1618、III、p。80)によれば、最後の音符の前にかなりのritardをするのであれば、部分的に異なるテンポで、少なくとも楽章の終わり(Amenまたは対応する点で)でのritenutoと共に、任意のセクションを開始することができる。 Praetoriusは、時には言葉の意味によるが、時にはあまり頻繁ではなく、拍は「あるいは早く、あるいは遅く」なるだろう、と強調し、動的な変化を同様に扱う(同上、第132頁)。 教会のテンポは、室内楽のものよりも適度であると彼は言う。 ダイナミクスに関する同様の区別は、室内楽よりも教会でより大きい、とZacconiとZarlinoは言う。 16世紀〜17世紀初頭においては、心拍や振り子へ関係した絶対的テンポを作る多くの試みがあった。こうした示唆は、より曖昧かつ、矛盾をしていた。Mersene(1636年)は拍を、”非常にゆっくりと”記述したが、”計測”へは2倍あるいは3倍のテンポを記述した。(略) プレインチャントは無論、やや早いテンポで朗唱された。そしてポリフォニーよりも自由に。Merbecke作The booke of Common praier noted (1550)のようなある種の擬似チャントがあったにも関わらず、プレインチャントが計量的に歌われたという証拠はない。プレインチャントのcantus firmi の使用を基礎とした計量的演奏についての議論はあった。 p189 しかし、タリスとシェパードは、同じチャントを、同じリズムにおける2倍音価と3倍音価の双方においてcantus firmusを設定しているので、この案は現実的な話ではない。プレインチャントがポリフォニーのために 必要とされたのと同じスピードで引き続いた場合、Sarum典礼複合体が使っていたであろう音価の長さは別として。 重大な休止は、プレインチャントの真ん中のマークやmetrumにあった。しかし、verse自身は、カデンツでのわずかなritenutoから離れて、いそいで続いていた。イギリスのチューダー朝のチャントの特色は、streneであった。これはリクェセント(liquescent)ネウマで、もともとは2つの音を意味しており、後の方が低かった。 16世紀までに、ひとつの長い音符として演奏されるようになった。  |