| THEORIZING THE CADENCE IN THE MUSIC OF MACHAUT Jennifer Bain |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン vvlausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

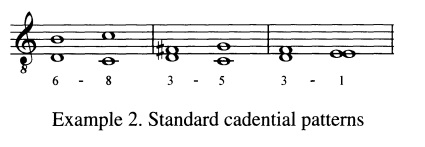

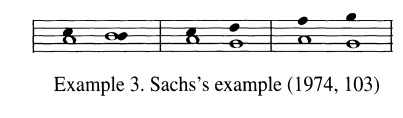

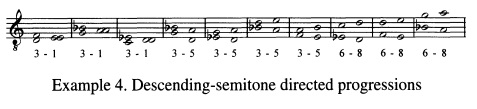

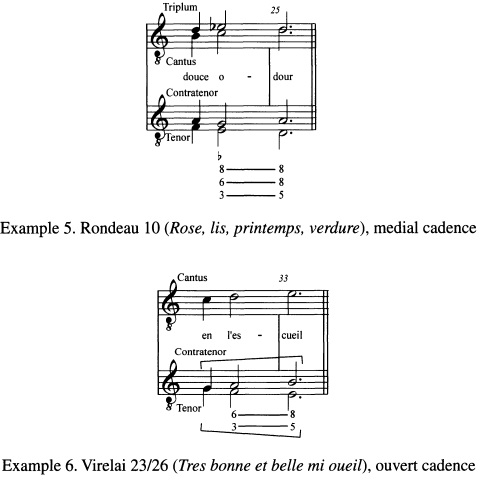

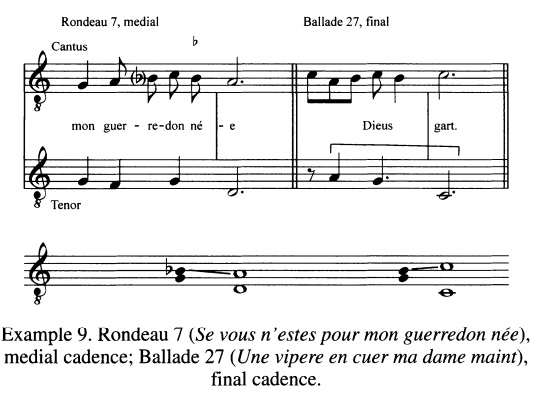

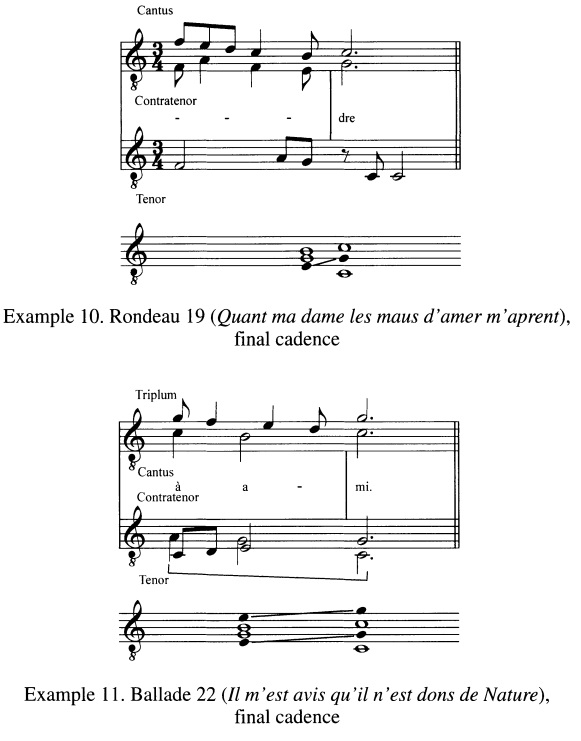

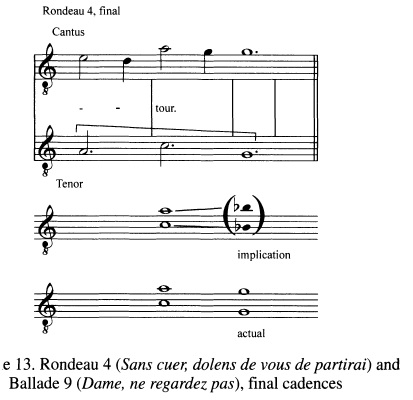

| p330 Perfect-Sonority Cadences The Directed Progression 例 2 の「標準的な」directed progressionのバリエーション (6→8、3→5、および 3→1) が最も一般的であるが、唯一の進行形ではない。14 世紀のフランスのレパートリー全体では、部分的および最終的なカデンツで使用されている。  「directed progression」とは、Sarah Fuller が 1986 年に提案し、1992 年にさらに説明した用語を指す。 Sarah Fullerは、directed progressionを次のように定義している。「隣接する2つのソノリティの連続として定義できる。1番目は不完全で質が不安定、2番目は性質が完全で質は安定している。1番目はcontrapunctusの導音の基準にしたがって、2番目に解決される。(1992, 231)」(TENDENCIES AND RESOLUTIONS: THE DIRECTED PROGRESSION IN ARS NOVA MUSIC1 Sarah Fuller参照) Sarah Fullerは、「これらの規範から逸脱する不完全から完全への進行は、依然として'directed,'したものとして認識され、機能する可能性があるが、効果は弱められている」と述べて定義をさらに広げている (1992, 232)。 ここで言及するのは、フラーのより広い定義である。 3→1、3→5、および 6→8 のカデンツのinflectionが写本に示されていなくても、それらを提案することが一般的な編集慣行であり、それでも、3 度または 6 度がそれに続くユニゾン、5 度またはオクターブに進んでいくためには「必要」となる。 半音進行は、その音の重みの点で進行の強さを増加させることができるので、inflectionの interpolationの厄介な問題は、音の構造の知覚に直接関係している.10 ここ数年、半音階のinflectionの interpolationに関する議論のさまざまな側面から、ここで説明した編集作業が批判されてきた。たとえばLucy Crossは、すべての 3 度と 6 度は、カデンツの状況だけでなく、それに続く 5 度とオクターブに関連して調整されるべきであるという見解を示している。「Causa pulchritudinis (訳注;美しさのために;たとえば導音導入のために。causa necessitatis(必要性のために;たとえば三全音の忌避のために)と対照される。短音階のはなし参照)は 3 度と 6 度に適用され、カデンツ点に関係なく、完全音程に進んでいく。結果として生じるfictaが裁量的、オプション、または好みの問題であるという示唆はない」(1990, 99)。 "」 一方、Thomas Brothers は、記譜されたinflectionのないカデンツは、作曲者側の意図的なものである可能性があると示唆している。彼は、inflectionがなければ音程の傾向はそれほど強くなく、カデンツは全体として音色的に弱くなり、作曲家にとって有用であることが証明されると主張している (Brothers 1997, 106-7) 12。 Crossの立場の支持者は理論家の側で統一された見解を提示しているが13、Klaus-Jurgen Sachsは、14世紀と15世紀の論文の徹底的な研究の中で、理論家らがこうした調整の規則について同意していないことを明らかにしている。(1974、103-10、および 1984 年、199-205)。 p331 彼は代わりに、カントゥスとテノールの声部は反行で最も近い音符に進行していくべきであり、「必ずしも半音である必要はないが」隣同士で直線的に移動する必要があるという理論家の意見に同意していると述べている (Sachs 1974, 108)。 この点は協和音程の進行の規則に関するKlaus-Jurgen Sachsの議論にとって非常に重要であるため、彼が最初にこのトピックを導入し、不完全音程から完全なものへの 3 つの定型的な進行 (3→1、3→5、6→8) を提示するとき、彼は、「3 度と 6 度が双方共に小さいものと大きいものとして理解できるようにするために、音部記号の例は意図的に音部記号なしのままにしている」(1974, 103n128).14 (例 3. )  ザックスの意見に合わせて、私は、非半音的なdirected progressionsは一部の理論家に受け入れられ、その延長としてマショーの音楽では、フレーズ内またはカデンツのいずれかで半音階的調整なしで受け入れられる、と主張したい。 しかし、Brothers が行っているように、私はinflectionは決して interpolationされるべきではなく、むしろ、演奏者が、曲内の特定のパッセージまたは特定の作曲家の作品内の音調のコンテキストに基づいて、inflectionの interpolationについて決定を下すべきだと思う。 マショーの D への完全な響きのカデンツと C#s の記譜された証拠を単純に調べると、そのような決定において調性コンテキストがどのように役割を果たすことができるかが示される。記譜されたピッチ C# は、C ソノリティーと D ソノリティーで終わる曲では、さまざまな方法で使用されているようであり、カデンツでのinflectionの出現または不在が、曲の音色構造に直接関係している可能性があることを示唆している。 D ソノリティーがouvert カデンツで使用される場合、通常、D へのカデンツは、さまざまなカデンツ進行を通じて、より弱いouvert ソノリティとしてマークされる。 カデンツソノリティを弱くする 1 つの方法は、どの声部においても、半音上昇を避けることである(たとえば、Dソノリティで終止する場合、C♯を使わない)。C ソノリティーで終止する 29 曲のうち、21 曲は D 上での中間またはouvert カデンツを持っているが、そのうち5曲のみは曲の途中のどこかに、 C# の記譜を含んでいる。 これらのうち、バラード 31 のみが D へのouvert カデンツで C# が記譜されており、実際、この歌の中で唯一記譜された C# である (カントゥス、m. 29)。15,16 対照的に、 D ソノリティーで終わる 13 曲では、C#が複数ある。 それぞれ 1 つまたは 2 つの C# のみが表示されている(そして、最後のソノリティーは C から段階的にアプローチされていない)ロンドー 5 とバラード 4 を除いて、個々の曲の C# の数は、4 から 13 までのスペクトル全体に及んでいる。17 p332 しかしこれらすべての曲で、記譜された13個もの C# を含む 2 つの曲でさえ、D オクターブへの最終的なカデンツ進行に直接関与する C に対して C# がマークされることはない(つまりあくまでも、C♯はDへのinflectionの一環として用いられているのである).18 Lucy Cross, Margaret Bent, or Elizabeth Leach,の立場を取る歌手らは、前述の D までのすべての旋律 (ouvert、中間、および終止) で C# を歌う。 Brotherの立場を取ると、C ♯を歌わなければならない D へのouvert、中間、および終止カデンツは 1 箇所だけとなる。すなわち、バラード 31 の D へのouvert カデンツ でのC# の記譜である。 私はどちらの立場も支持せず、代わりに、記譜された証拠は、いつ inflectionを interpolateするかを決定するための文脈上の根拠を示唆していると主張したい. p333 C ソノリティーと D ソノリティーで終わる歌の普及と使用法に基づいて、記譜された証拠は、D ソノリティーが中心的な音調の中心として確立されている場合、C#s をinterpolateする必要があることを示唆している (なぜなら半音は、音程の傾向と進行の強さを増加させるから)。 ただし、D ソノリティーが曲の音色構造において二次的な役割を果たしている場合は、 inflectionを interpolateするべきではない。 ouvert または中韓カデンツでの全音的なアプローチは、カデンツを弱めるシグナルとして働く。 The Descending Semitone マショーがカデンツの弱体化のために使用する手段は、半音の動きを伴わないdirected progressionだけではない。マショーの歌の内部の構造的な旋律では、1 つの声部で下降する半音進行を伴うdirected progressionを見つけるのが一般的である。19 半音的アプローチは進行の傾向と強さを増加させるが、下降する半音は終止カデンツでは完全としては存在しないため、それらの音調効果は相対的に弱いものの 1 つである。 理論的には、完全ソノリティーへの半音進行の下降には、いくつかのピッチ (F-E、C-B、G-F♯、D-C♯、E♭-D、B♭-A) が含まれる可能性があるが、マショーの歌では、選択肢はさまざまな組み合わせにおいて F-E, E♭-D, and B♭-Aを含むピッチ特有であるように見える。その一部は例 4 に含まれている。  2 声の歌では、これらの声部導入進行はテノールとカントゥスの間で発生するが、3 声部または 4声 部構成の歌では、3 番目または 4 番目の声部が異なる方法で参入する場合がある。 最も明白な 3 番目または 4 番目の声部の関与は、Rondeau 10 および Virelai 23/26 (それぞれ例 5 および 6)のouvert cadencesのように、3→5 と 6→8 を単純に組み合わせることである。  ただし場合によっては、3 番目の声部は、根本的な進行を複雑にする。たとえば、バラード 25 と 21 のouvert cadencesのように、ゴール となるソノリティで最も低い声部で不完全音程を作成することによって進行の最後を不安定にする可能性がある。 不完全なソノリティ カデンツについては後で説明したい (例 7)。 3 番目の声部は、カデンツ進行をリダイレクトすることもできる。バラード 36 のouvert cadencesで、マショーはテノールで半音 E♭-D で  Non-proximate Resolutions ディスカントの論文の著者らは、3→1、3→5、および 6→8 directed progressionsなど、不完全音程から完全音程への反行を示唆しているが、note-against-noteの対位の例では、彼らは詳細に説明している。不完全音程から完全音程への進行の可能性は、はるかに多様である。 いくつかの例には、ある音程から別の音程への同様の動き、または最も近接した完全音程ではない完全音程を形成するために 1 つの声部で跳躍すること、およびある完全音程から別の完全音程への進行が含まれる。これらはすべて、14 世紀の音楽にもよく見られる。 p334 マショーの歌に見られる以下の 2 つのカデンツ進行は、さまざまなcontrapunctusの論文において、可能な音程進行として一般的に引用される (例 9)。20  これらの進行は a tendency interval, an imperfect sonorityで始まり、一方の声部の半音の動きと他方の声部の跳躍とで構成されている。これらの進行はどちらもdirectedではあるが、proximateではない。下降音の半音進行のカテゴリにも分類される最初の進行では、テノールは予想されるユニゾンにステップアップするのではなく、5 度を形成するためにステップダウンする。 カントゥスに、上昇する半音の動きが組み込まれている第 2 の進行では、、テノールは五 度に下がるのではなく、1 オクターブを形成するために下に跳躍する。 p335 Machaut は、例 9 に示されているピッチ レベルで、彼の曲のカデンツ点で非近接的な解決を伴うこれらのdirected progressionsの両方を使用している。これはピッチ固有の別の傾向である。 前述のように、下降する半音の 3 声のロンドー 19 と 4 声のバラード 22 は、バラード 27 (例 9) と同じカントゥス/テノール手順を示すが、ロンドー 19 ではマショーはコントラテノール E をテノールの 3 度下に追加し、それが G まで跳ね上がって C オクターブ内での 五度を形成している。バラード 22 では、トリプラムが カントゥスの上のコントラテノールの 2 倍価になっている。(例 10 と例 11 をそれぞれ参照)。  同じ 3 度から 1 オクターブまでの対位法進行が、異なるピッチで使用されるマショーの曲の構造的なモーメントでの機会において、3 番目の声部は同じ手順に従い、下の F♯を歌う (例 12)。 少なくとも 1 つの声部が、予想されたピッチに解決される非近接解決を伴うこれらの 2 つのdirected progressions とは異なり、マショーの最後のカデンツの 1 つでは、終止に至る完全な響きは、それに先行する不完全な響きをまったく解決していない。 2声部構成の Rondeau 4 では、最後の旋律は、tendency intervalで方向付けられた進行を設定しているが、どちらの声部も、不完全音響によって暗示されるピッチで終止しない (例 13)。  p336 技術的には、進行は変則的でトーン的に弱いが、理論家のガイドラインに従い、不完全な音程から完全な音程へと進行するため、対位法の用語で間違っているわけではない。さらに、最後から 2 番目の不完全音響は B♭オクターブへの即時の解決を意味しているが、その特定の響きに耳を向けるような曲はない。最後の旋律進行は弱く、直接的には音色的に決定的ではないが、曲のより大きな音色構造は、曲を締めくくる上での完全 G ソノリティへの期待を生み出す。 p338 The Non-Tendency Approach あああ |