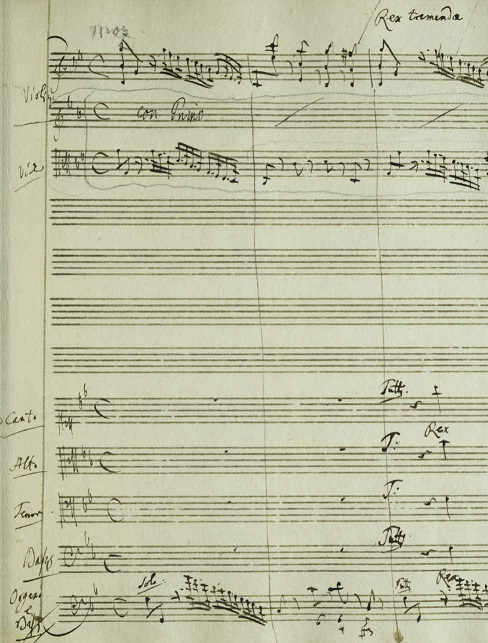

| Mozart's

Requiem6 |

音楽エッセイのページへ戻る

| Mozart's Requiem1(p107~) |

| Mozart's Requiem2(p117~) |

| Mozart's Requiem3(p129~) |

| Mozart's Requiem4 |

| Mozart's Requiem5 |

| Mozart's Requiem6 |

| Mozart's Requiem7 |

| Mozart's Requiem8(p234~) |

|

The Sequence:Dies irae

Tuba

mirumの中心にあるSussmayrのトロンボーンソロ(24-24節)は、明らかに肯定的できるようなものではない。テキストの意味を無視して批判されていて、「トロンボーンは、(ラッパが)神の玉座の前で復活したすべての人たちをすでに呼んだ後でさえも続いており」、Sussmayrの楽器に対する計画的なアプローチの無神経さを示し、「蹴飛ばすような表面的かつ無価値な存在であり、技術的にもつたない第27−28小節の書法と第33−34小節でのぶっきらぼうな終わり方」であり、omnesという言葉に♭がついた矛盾における第15-17小節でのSussmayrの木管楽器の省略についての招かれざる副産物を示している。23

|

は、再度、モーツァルトの意図に逆らうことになる。そして

は、再度、モーツァルトの意図に逆らうことになる。そして