| Mozart's

Requiem4 |

���y�G�b�Z�C�̃y�[�W�֖߂�

| Mozart's Requiem1(p107~) |

| Mozart's Requiem2(p117~) |

| Mozart's Requiem3�i��129~�j |

| Mozart's Requiem4 |

| Mozart's Requiem5 |

| Mozart's Requiem6 |

| Mozart's Requiem7 |

| Mozart's Requiem8(p234~) |

|

Sounds and strategies in the Requiem

The�@Sequence;Recordare

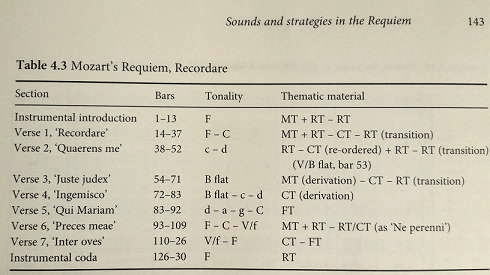

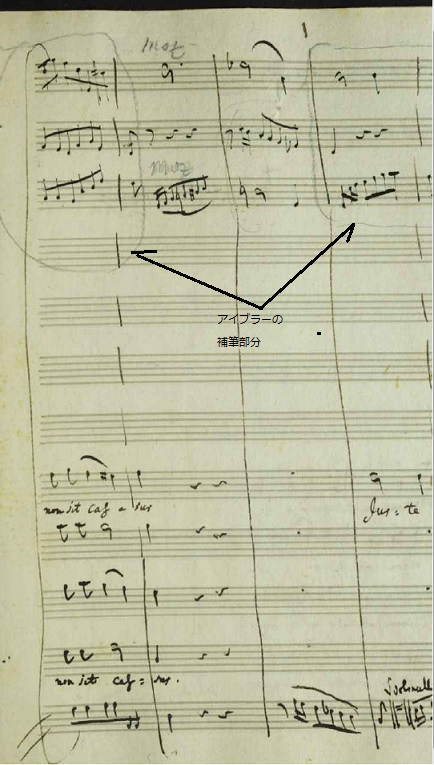

�~�ς̂��߂̒V��̂��߂̋F��̂��߂̃Z�N�G���c�B�A��7��verses��ݒ肷��ƁA���[�c�@���g��6�̃Z�N�G���c�B�A�̊y�͂̂����ł��������̂ł���B�����炭�A���̒����ɑΉ����邽�߂ɁA���[�c�@���g�̂��̊y�͂́A�e�[�}�ʂɋٖ��ɕҐ�����Ă���i�\4.3�Q�Ɓj�B�ނ͂�������C���e�[�}�iMT �A�t�@�S�b�g�ƃ`�F���@��1�|7���߁j�A���C���e�[�}�ւ̃`�F���̔��t����̓��@��̃��g���l�����iRT�A���y��A��7�|13�j�A���~�e�[�}�iFT�A���y�A��83�|8���߁j�A�܂��̓��C���e�[�}�̔��t�ɗR���������́A�����Ď����e�[�}�iCT�A���y�A��26�]�R�S���߁j�Ɋ�b��u���Ă���B���ꂼ���verse�́A�f�ނ̈قȂ����\���ɂ���ē����Â����A��y�̓����ƃR�[�_������verses�ɐ�s���A���ꂼ��versesl��verses7�̌�ɑ����B �Z���y��̈ڂ�ς��́A��1verses,2verses,3verses�̌�ɂ������B �@���[�c�@���g�́A���g�����l���̓��@�������f�B�[�ƃo�X���C���̊ԂŎ��R�ɂ��Ƃ肵����A���̑f�ނ𑀍삵���肷�邱�Ƃɂ���āA���̊ԂɊy��A�������o���B���g���l�����̓��@�́A�������i��1�|13���߁j��verses1��2�Ƃ̊ԁA������ verses2��3�̊Ԃ��A �����Đ��ڕ��̘A���A��67�|70���߂�verse 3�̏I���̃\�v���m�̂P�U�������̉��~���^�A�ŏ㌷������o�X���C���ւƂ��܂悤�B��83�|5���߂̐��y���~���@�́A�y�͂̍Ō�ł͏㌷���ցA���g���l�����Ƃ��ē����Bverse 3 (bars 52-3)�ւ̐��ڂɂ����āA���[�c�@���g�́A��P���@�C�I�����̂R�̉����݂̂��L�����Ă���i�����j�B  �\�v���m�����̃t���[�Y�i�����j�����������A�\�v���m�̃V���verse 3���J�n���郊�[�h�ŏI���ɂȂ鉹���̎n�߂ɂ����āA���[�c�@���g�́A���̓���ȘA���ɑ��āA����Ȃ��y�̑w�i���g���l�������@�̏㉺����o�[�W�����j�������Ă���B���̌��ʁA�\�v���m�ֈ����p����Ă����f�ނ̋t�s���N����i�����j�B  ���[�c�@���g��Recordare �̐��ڂƊ�y����ѐ��y�̑��݊W�̊Ԃ�piece de resistance�́Averse 6�̏I���ɂ���Ă���B'ne perenni cremer igne'�i�����i���̉��ɏĂ���Ȃ��悤�Ɂj�ɂ����āA���̊y�͂ł���Confutatis�̉i���̉ւ̌��y�Ƃ��āA���[�c�@���g�́A��y�̕��U�a���Ƙa���I�Ȑ��y��Δ䂳���Ă���B  ����́A 18���I�㔼�`19���I�O���̉��y�I����ѐR���I�Ȋ�Ɋ�Â����Η���\���A�����������̒P�ʂŌ��݂Ɍ����f�ރe�N�X�`����Δ䂳����B�Η��̒��ڂ̏����ƒE�o�́A�����A���m�ł���B���Y�����Η��O�̏��߁i���ɑ�104���߁j�Œ������p�x�̑Q������ɂ��A���[�c�@���g�͊�y�o�X�̃��Y���A�^���^�^�A�ʼn�����B�����āA �i�`�F���ɃR���g���o�X���������j���͂�forte�̊�y�o�X�́A��1�A��2�̃o�C�I�����̑@�ׂȁi�I�N�^�[�u�́jpiano�f�ЂɂȂ�A�J��Ԃ��h�A�h�A�h�[�̔��������Ǝl�������́A��y�o�X�Ɛ��y�o�X�̌J��Ԃ����������Ǝl�������Ƃ��Ď��グ����(bars 109-11)�B��X�́A���� verse �ւ̌p���ڂ̂Ȃ��Ȃ���ƁA�Ό��̍s�ׂ��X���[�Y�ȉ��y�̕z�n�ɒ����ɍē������邱�Ƃ̗�����^�����Ă���B �@���[�c�@���g�́u'ne perenni cremer igne'�i�����i���̉��ɏĂ���Ȃ��悤�Ɂj�v�̐ݒ�́A�e�L�X�g�ւ̉��y�I�����Ƃ��č����I�ɉ��߂��邱�Ƃ��ł��邪�A�����ցA���邢�͂�������̔ނ̐��ڂ́A���̈Ӑ}�ɂ����Ă͂��܂薾�m�ł͂Ȃ��B'ne perenni' �́A�e�L�X�g�ɂ���Ďw�������悤�ɓ������ēˑR�o�Ă���Recordar�̃��[�h�����������Ă��邪�A�O��verse�̐��ڂ̐��_�ɂ����āA���͂̉��y�ɖ��ڂɓ�������Ă���B���[�c�@���g�́A�ނ̏����̋L���i�K�ŁA�ߍ��ȑΗ��ƁA�����́A�����ȍē����̗������d�����Ă���B����䂦�A�ނ̐ߖ���ʂ́A�Ȍ��Ȍ��ʂ̑���ɂ܂ŋy��ł���B�C���g���C�g�ɂ�����悤�ɁA���₩�ȋF��ւ̑����������ē����A���R�I�ȉ��y�̓������ǂ̂悤�ɏ�������̂��͖��炩�ł͂Ȃ��B �s��I�ɁA��X�́A'ne perenni'�̑Η�����e�L�X�g�Ɛ��y���n�l����Ƃ��A�����𗈂�ׂ����̂̃|�e���V�����Ƃ��ĕ������Ƃł��낤�B The�@Sequence;�@Conftatis

���[�c�@���g�́A�Z�N�G���c�B�A�̑�16-17 verses��ނ�Confutatis�Ƃ��Đݒ肵�Ă���i��1-6���߁j�B �e�L�X�g�Ƃ��̉��́A�O�y�͂Ɉ��������A���[�c�@���g�̉��y���`�����A�j���̒��ɒu���ꂽ�Q���i'Voca me cum benedictis': �n����, ��7-10����; �C�Z��, ��17-25����)�Ƌ���2���シ��A�i���̉��ɎN���ꂽ�l�����̎��ӂ�ݒ肵�Ă����iConfutatis maledictis�AFlammis acribus addictis a V/a�A��1-6���߁Ac V/a�A��10-16���߁j�B �c��̊y�́ioro supplex et acclinis�j�͋~���̂��߂̋F��ł���B�J�f���c�́A�σC�Z���A�g�Z���A�֒����ƂȂ�ALacrymosa�ւ̘A��������j�Z���̑��V�iA7)�ƂȂ�B �@�O�q������6���߂̑�2���ł̑傫���A�\�t�g�ȃz���̕��u�́A "Confutatis maledictis"�� "Voca me"�̊Ԃ̘A���ł���A�X�̉��ɑ��郂�[�c�@���g�̊��Ɗy�͂ւ̑S�̓I�ȈӖ������ł���B���[�c�@���g�̈�ۂ́A �uConfutatis�v�ƁuVoca me�v�̊Ԃ̉s���Δ�̂��߂̔ނ̗~�]�ɖ���^����B"Confutatis'�ɑ����y�o�X�ƃ��@�C�I�����̃X�g���[�N�́A�����炭�̓A�N�Z���g�������Ă���̂ł��낤���AVoca me'�� sotto voce�ƃX���[�ƂɑR������̂ł���B�����āA��y�o�X�́AVoca me'�̂R���ߔ��̒��ٌ�A2��ڂ�' Confutatis'�t�H���e�ɖ߂�B �Q��ڂ� 'Confutatis '(bars 10-12, Example 4.18)�̖`���̃��@�C�I�����́A�ŏ���'Confutatis'�ł͌���Ă��Ȃ����A�o���̂悤�ɂȂ��Ă���B���[�c�@���g�́A���@�C�I�����ƃ`�F�����I�N�^�[�u�ł���ꏊ�ƃ��j�]���ł���ꏊ����ʂ��Ă����悤���B��10���߂̌㔼�ւ̈Öق̌p�����܂߂���11���߂Ƒ�12���߂̌㔼�i�G�����ł�first half�ƂȂ��Ă��邪�j�ł́A���@�C�I�������o�X�ƃI�N�^�[�u�ƂȂ����ɁA���[�c�@���g�̓t�H���e�ŚX�点�A�X�g���[�N�}�[�N�ŁA����Ȃ�A�N�Z���g���ۗ������A'Voca me'�̑O��ʼn₩�ȏ���I���@�ƂȂ��Ă���B ���[�c�@���g��Confatus�̍ŏ��̋L���̋ǖʂł̌��ʂ̃j���A���X�ւ̊S�́A�y�킪���t����郌�W�X�^�̕\�ʏ�́u�}�C�i�[�v���ɂ܂ŋy�ԁB���̂悤�ɁA�y��ɂ���ĕ\�����ꂽ�\���͖L���ȃR���e���c�́A���[�c�@���g�ɂƂ��Ă̊�{�I�ȏd�v���������ANiemetschek��Arnold�ɂ���ĕ]�����ꂽ�ߖ���ʂւ̊�ՂȂ̂ł���B �@2��ڂ́uVoca me�v����uOro supplex�v�ւ̈ڍs�́A�uConfutatis�v����uVoca me�v�ւ̈ڍs�Ƃ͔��ɈقȂ���ʂ�L���B 'Oro' �i��26���߁j�ł̃o�X��̎O�S�����s�ӂ̌��V�ł̃G���g���[�Ƃ��̌�̑�_�ȓ]���́A�ȉ��̂悤�ȁA�A�����̗v�f�ɂ���Ċɘa�����B ��P�ɁA�uVoca me�v��  �Ƃ������@�C�I�����E���Y���́A��24���߂̊e���ɓK�x�ɍL�����A�uVoca me�v�̃����f�B�[�́A��������P�U�������̔��t�` �Ƃ������@�C�I�����E���Y���́A��24���߂̊e���ɓK�x�ɍL�����A�uVoca me�v�̃����f�B�[�́A��������P�U�������̔��t�` �i��25���߁j�����邱�Ƃɂ���āA�����������̉��y�̌p���ڂ����炩�ɂ���B �i��25���߁j�����邱�Ƃɂ���āA�����������̉��y�̌p���ڂ����炩�ɂ���B��Q�ɁA���[�c�@���g�̊y��̃o�X�́A���y�̓���O�ɂP���ߑO��������Ă���B��s����'Voca me'�����8���ߕ��̋�A���y�ɏ��A���ꂼ��̔��̌J��Ԃ������̃p�^�[�����m�����Ă���B �Ō�ɁA�o�Z�b�g�z�����ƃt�@�S�b�g�́A�i���y�́j�o�X�p�[�g�̓���ƈ�v���āA�o�X�ȊO�̂R���̏o���O�̉����I�T�|�[�g�������Ȃ��A���ł�piano�̃}�[�N���L���ꂽ�\�v���m�A�A���g�A�e�m�[���̏��߂̒��Ԃł̓����ڗ����Ȃ�����B���ӂ��������ƂȂ��G���g���[����K�v���Ȃ���A�\�v���m�A�A���g�A�e�m�[���͎���ɁA�ێ����̊NJy��ƃo�X�p�[�g�ƂƂ��ɁAdelineated fashion�����ނ���A���V�a���ŏo�Ă���B�]���I�Ȑ��y�͂��̂Ƃ��A�i�K�I�Ȋy��̐��ڂɂ���ē������B�F��'Oro supplex'�́A�j�����ꂽ 'Voca me'�̒��ɒu���ꂽ�Q�肩�猻��A���̒Q������ʓI�Ɏx�����Ă���B �@'Oro supplex'�ւ̈ڍs�Ɗy�͂̏I�����́A���܂��}�b�`���Ă���B�B ���[�c�@���g�͂����炭�A��39���߂̑�P�������y�ƈꏏ�ɏo�Ă����o�Z�b�g�z�����ƃt�@�S�b�g��z�肵�Ă����i�����炭�́A��26-29���߂̑�P������̊NJy��p�[�g�́A�A�C�u���[�� 'Oro supplex'�̘A�����~�ɂ����Ă����Ȃ����悤�ɁAbars 30-3, 34-5 and 36-9�ł������悤�ɂȂ������Ƃ��낤�A�j�B�������A��P���@�C�I������16�������̔��t�́A��39���ߒ��ɂƂǂ܂��Ă���B���[�c�@���g�̋L���ɂ́A��38���߂̍Ō��4���ڂ���Ō�܂ł̑�Q���@�C�I�������܂܂�Ă����i�G���M��������ƁA���̕������A�C�u���[�g�Ŏ�荞�܂�Ă��邪�A�M�Ղ͖��炩�Ƀ��[�c�@���g�̂��̂ł���j�B�����ł́A��39���߂ɂ������Q���@�C�I������A�i�`�������������O�a�����������Ă���B�����ă��[�c�@���g�́A Confutatis ��Lacrymosa�����������鑮�V�a�������������邽�߂ɁA���Ӑ[���l������A�����A���B�I���ɋL�����Ă���B���[�c�@���g�́A�ׂ������̍ו��܂ōאS�̒��ӂ��Ă���̂ł���i�����j�B 41���[�c�@���g�̊�y�L�����A�C�u���[�̂��ꂩ�番����}�[�L���O�́A���[�c�@���g�̕������A�C�u���[�̕����ɂȂ��Ă���A�Ԉ���ċL�ڂ���Ă���B��Q���@�C�I���������[�c�@���g�̎�ɂ����̂ł��邱�Ƃ́A���炩�ł���B  Confutatis�Ō� �@"Voca me"�� "Oro supplex"�̗Z�����e�L�X�g�̈Ӗ����x���Ă���悤�ɁA�uOro supplex�v�i�����I�ɗ�4.19��4.20�Ɏ�����Ă���j�̗L���ȂԂ���icontorted)�a���i�s�������ł���B����́u��]�I�ȒQ��҂̐S���D�̂悤�ɍӂ��ꂽ �v�i 'Cor contritum quasi cinis'�j���Ƃ�`���Ă���B �S�̓I�ɁA���y��A minor�i��25���߁j����F major�i��40���߁j�܂ŁALacrymosa��Dminor�ɑ��āAA��̑��V����ă����N���Ă��邪���[�c�@���g�̈ړ������͒��ڂ��ׂ��ł���B�σC�Z���i��29���߁j�ƃg�Z���i��33���߁j��̃J�f���c�́A���̃o�X�̎O�S���̓���  ��36���� ���ُ̈�Șa���i�s�́A�O���̋ɒ[�̊Ԃ̃p�b�Z�[�W���A���ꎩ�g���܂\���̃o�u���ɕς��Ă���B���[�c�@���g�̌����ȑ�39��K.543�i��91-107���߁j�̊ɏ��y�͂���̓I�Ȕ��W�A�A�����Ĕނ̃W���s�^�[�����Ȃ̃A���_���e�i��47-55���߁j�̓W�J���̑啔���̂悤�ɁA�Ⴆ�A"Oro supplex' �͂��̊y�͂̒����ƊO���ɗ����A��s����f�ނƂ͍��{�I�ɈقȂ�\���̐��E�ɐ������Ă���B �a���I�A���ƁA���̃p�b�Z�[�W�ɂ�����a���ƒ����̉��ߏ�̐������́A��͂���Ă��Ă������I�Ȑ����ł����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�\���͖L���Ȍ��ƕ������̍��������l�ɉe�����Ă���iat play�j����ł���B���N�C�G������Ȃ����X�N�O�AJohann Samuel Petri �́A���ꂽ�����̈ڒ��̐��ݓI�ȍ���������Ă����B�������̃��[�c�@���g�̘a���I�����I�菇�ɂ��Ă̔ᔻ�́A�����ɂ��Ă͔ے�I�Ȍ����������Ă��邪�B �@������"Oro supplex"�̘a�����������̂ł���A�����̂��̑��̉�����ʁiDies irae�̍Ō�̉������܂߂āj���܂������A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��\��������BRecordare�ɂ�����'Ne pereni"�́A�i���̉��ւ̌��y�ɂ����āA���g�̕\���̗��ꏬ���̂悤�ɁfConfutatis�f��'Voca me'�̌�������Â��鎨���ȃR���g���X�g�����O�ɐݒ肵�A���l�ɁA"Oro supplex"��a������B ������ɂ���AConfutatis�́A���[�c�@���g�̌���̉��y�Ɋ֘A�������F���̗D�ʐ��Ɛ헪������ɓ���Ă���B����̎����y������Â���u���b�N�������R���g���X�g�i�u���݂͂�Ȃ����������́v�ɂ��Ƃ��ǂ��o������j�̔��B��������Ȃ�s�A�m���t�Ȃɂ�����a���̂Ԃ���B��������Ȃ̕\���I�o�u���B���[�c�@���g�̌���́A�܂��ɁALacrymosa��8���߂▢����Domine Jesu��Hositias�ƂƂ��ɁA�u���[�c�@���g�̌���v�ƂȂ�̂ł���B The sequence: Lacrymosa

Lacrymosa�͖������ȏ�Ԃ�8�̏��߂����Ȃ����A���̋����ƌ��ʂ́A����ȑO�̊������ꂽ�y�͂Ɠ�����sensitive�������B�Ƃ���y�I�����i��P�C�Q���߁j�́A��y�o�X�̂Ȃ����@�C�I�����ƃ��B�I�������ł���B��R���߂̑�P���́A���[�c�@���g�̃��N�C�G���Ƃ��ẮA�������������Ă���B���Ȃ킿�A��y�o�X�́A���y�S�p�[�g�Ɠ����ɃG���g���[���Ă���B����ȑO�̃o�X�̃��G���g���[�A���Ƃ��A�������悤�� "Confutatis'�ւ̖߂�i��10���߁j�� 'Oro supplex' �i��25���߁j�ւ̈ڍs�Ƃ͋�ʂ����B Lacrymosa�ł́A�o�X�͉����݂̂���@�ׂ������A����ȑO�̏��߂ł͖��炩�ł͂Ȃ��v�������Ă���B���[�c�@���g���A��1-2���߂��߂��Ă��㌷���̔��t�̌p�����Ӑ}���Ă����Ǝv���邪�Asuspiratio�i�x�����͂��ށj�̃��@�C�I�������^���܂݁A���㕔�Ɗ�y�o�X�́A�i�l�������œ����āj��3�C4���߂̍Ō�̐��y�̔��������Ƒ�5-6���߂̂��ꂼ��̔��ł̐��y�̔��������������Ă���B �i���y�Ɗ�y�́j�����́A���ݓI�Ɋ�y���ݍ���ł���A�������鐺�y�̕t�_�l�������ƂƂ�����7-8���߂œ���ւ��B����ɁA���[�c�@���g�́A��V���߂̑�Q���ŁA�N���V�F���h�̍ŏ���\�L���A���y�Ɗ�y�̊W�ɂ����ĕω����锏�ɂ����āA�����\�����Ă���B  �@�����ƕ\���͖L���ȋ��������n��B��1-2���߂̐Ǝ�ȑ@�ׂ��́A��3-6���߂ł͉����݂̂���@�ׂ��ɕς��A��7���߂̃N���b�V�F���h����đ�8���߂ɋ����I�Ɉڂ�B���N�C�G���̈ȑO�̂������̌��ʂƓ��l�A Introit �� Dies irae���܂߂āA���[�c�@���g�� 'homo reus'�͕s����ł���B����͗p�ӂ���Ă��Ȃ��悤�ł͂Ȃ��B��T�C�U���߂ł́A�\�v���m�ƃA���g�́A�I�N�^�[�u�Ǝ��x��i�K�I�ɏオ��A7-8���߂̃N���C�}�b�N�X��\�����āA��V���߂̑�P���Ɍ��݂̂���e�N�X�`���[��u���A���̏㏸�𑱂��Ă���B�������A'ne perenni'�̂悤�ɁA��y�őO�コ��A���̗͂��̂��̂��n�܂�B �@�������̓��[�c�@���g�̃��N�C�G���ŁA (Dies irae �\Tuba mirum, Tuba mirum �\Rex tremendae, Recordare�\Confutatis)�Ƃ����y�͂̌p���ڂ�(Introit, Rex tremendae, Recordare, Confutatis)�Ƃ����X�̊y�͂̂̒��ŁA�\��L���ȗh���ڌ�����B����炪���[�c�@���g���g�̎��ւ̈،h���邢�́i���j�e�L�X�g�̐[�������x������ނ̈Ӑ}�ł��邩�ǂ��������߂�̂��ŏI�I�ɂ͕s�\�ł���B������ɂ��Ă��A�ނ�́A�X�̉��ƌ��ʁA�����ĉ��ƌ��ʂ̘A����ʂ��āA�e�L�X�g�ŕ\�����ꂽ���y�I�ȕs�m�����Ƌ^���g�ݗ��Ă�B�����ă��[�c�@���g��Lacrymosa�̏I�����͂��̓_�œ��ʂȈӖ��������Ă���BBenedikt Schack���Ō�̃��N�C�G���E���n�[�T�����s�������ǂ����́A�����ĕ�����Ȃ��B���[�c�@���g���uLacrimosa�̑�P���߂ŗ܂𗬂��A�X�R�A�����v���Ƃ́A���������ɂ����āA�����I�ɐ��m�Ȃ̂ł���A���S�ɐ��m�Ȃ킯�ł͂Ȃ��B ���[�c�@���g����W���߂œ����o�������R���l�I�Ȃ��Ƃ����ނ���قƂ�lj��y�I�Ȃ��ƂȂ̂ł��邩�́A�ނ���i�ɂ����ďd�v�ȍ\���I�ړ_�������Ă����Ƃ������[�Y�i�u���ȉ��y�I����������Ă����A�m���ł͂Ȃ��B�Z�N�G���c�B�A�̃e�L�X�g�̍Ō�� verse�ł���'Dona eis requiem'�Ƃ������t(����́AIntroit �� Agnus Dei�ł��������j�́A�y�͊Ԃ̂Ȃ���̂��Ƃ����[�c�@���g�ɍl�������Ă����B�iWolff,Mozart's Requiem p30) �������A���[�c�@���g�́uLacrymosa�v�̍ŏI�I�ȋ����́A���I�Ȍ��ʂ�������Ƃ͎v���Ȃ��Ƃ��A���ӁA�����A���߂�v�����Ȃ���A�������̋ݎ������ł���B�X�R�A�ɋL����Ă���ނ�2�Ԗڂ́A���Ō�̃N���V�F���h�������āA���[�c�@���g�́A�ނ̐��y�ɁA'�߂���҂�' ('homo reus')�̕����̂����ނ������t�H���e����������ł���B���̃h�~�i���g�a���̋����́ADies irae�̍Ō�̉����̂悤�ɁA�������B ���[�c�@���g�͎������g���A�ŏI�I�ɂ͍ق�����f�߂���ҁh�ƍl���Ă��邾�낤���H�����ł�����[�c�@���g�́A�Ӑ}�����ɁA�Z�N�G���c�B�A�̍ŏI�͂Ɂu�_��A���̎҂����������������v('Huic ergo parce. Deus')�Ƃ������m�ȑi����������悤�A���҂Ɂi�ŏ��� Eybler, ���̌� Sussmayr �j�ς˂Ă����̂ł��낤���H�@��X���`�L�I���߂�����X�������낤���Ȃ��낤���A�P���Ȏ����́A���[�c�@���g�̃Z�N�G���c�B�A�ւ̊�^���A�e�L�X�g�̌����ȍ����_���ˑR�I������Ƃ������Ƃł���B����܂Ń��[�c�@���g�̃��N�C�G�����\�����Ă������ƌ��ʂɂ��Ă̋c�_�ł́A�ő�̌��ʂ́A�ۂ��ꂽ���ł͂Ȃ��A����ɑ������ق̂��߂Ɋm�ۂ���Ă���B�����āA���̐Î�̒��ŁA�i�W���X�}�C���[�����ׂĕ�M�����jDomine Jesu��Hostias�ɂ����Ă������A�i�W���X�}�C���[�̕�M��ʂ��ājMozart�́A�����������邱�ƂɂȂ����̂ł���B The offertory: Domine Jesu

Introit�̐ݒ��Z�N�G���c�B�A�̊y�͂̑����Ɠ��l�ɁADomine Jesu�̉��y�ݒ�́A���m�ɕ`�ʂ��ꂽ���y�u���b�N�̎n�܂�ƏI������肷�邽�߂ɁA���Œ������ꂽ�f�ނƃe�N�X�`���̃e�L�X�g�̕ω��ɑΉ����Ă���B�L���X�g�������鍰��������悤�Ƃ����v��('Domine Jesu', g- B flat �\c, bars l-l4)�A���҂����q�̌����玩�R�ɂȂ�Ƃ����v��('libera eas', A flat �\b flat and B flat�\ V/c, bars 15-20)�����āA���~�J�G�����ނ�Ȃ����ɓ����Ƃ����F��(sed signifier' ,g- c -f-B flat g, ending V/g, bars 32-43)�A�A�u���n���Ƃ��̎q���ւ̂��Ă̖�('Quam olim Abrahae' , g -B flat- V/g- g, bars 44-78)�B �@�y�͂̍ŏ���20���߂̉��y�̔g�����́A���͂ȃe�L�X�g�̃C���[�W���T�|�[�g����B "Rex gloriae"�i��2-3���߁j�� "de ore leonis"�i��16-17,19-20���߁j�ɂ̓t�H���e�̋L�����Ȃ���A��y�o�X�ł́A������������16���������g���Ă���B�e�L�X�g�̂Ȃ��A��14���� 'libera eas'�̑O��A"de poenis '('the pains [of hell ]', bars 7. 9, )���܂��~�j�T�[�W���܂��t�H���e�ł���B�t�H���e�ƃs�A�m�̃_�C�i�~�b�N�̃R���g���X�g�́A�אS�̒��ӂł����ċL������A�t�H���e�̕��ʂ͑�7�C9���߂̂R���̔����߁A��14���߂ł́A�R�������߂Ă��邪�A�̐��Ɍ��肪����B �m���ɁA�t�H���e���ʂ́A�\�v���m�̓ˑR�̔��ɂ���Ďx������Ă���i��7�C9�����j�B�������A�\�v���m�ɂ��t�H���e�ł���fpoenis�f�i�ɂ݁j�ƃA���g�A�e�m�[���A�o�X�ɂ��piano�̐ݒ�iinferni,�n���j���ǂ̂悤�ɐ���������悢���H�@�܂��A��ʓI��piano�̃_�C�i�~�b�N�ɑ��āAforte�ƃ}�[�N���ꂽ�t���[�Y�����N���A�ǂ̂悤�����߂��邱�Ƃ��ł��邾�낤���H�@��X�́A�t�H���e�L�������m�ɉ����Ӗ����Ă���̂��A�ǂ�ȋ@�\��L���Ă���̂��A�^����c���Ă���B���̌��ʂ́A�m���Ɍ̈ӂɂł͂��邪�A�������Ă���B�uRex gloriae�v�Ɓude ore leonis�v�̃t�H���e�����́A�P���ȃe�L�X�g�`�ʂł��邪�A�������A���̑��ɂ̓t�H���e�̕s�ӂ̋��т͑��݂��Ȃ��B �@�㉺����t�H���e�Ń��[�h�C�������"Quam olim Abrahae'�̃t�[�K�̊������́A�e�L�X�g�̐G���Ȃ��ɁA�ˑR�����A�ȑO�̕��s����p�b�Z�[�W�Ɠ��l�̕��@�ŕs����ɂȂ��Ă���B���[�c�@���g�͉�X�ɁA�{�[�J���f�ފԂ̋}���ȃt�H���e�E�����N�̐����m�����邱�Ƃɂ����"Quam olim Abrahae'�̌��ʂ�p�ӂ��Ă���B��X��Arnold����A���y�̑f�ނ�o�������T�|�[�g���A��芪���Ȃ��畷�����Ƃ��ɁA���[�c�@���g�̐ߖ���ʂ������Ƃ��傫�Ȉ�ۂƂȂ��Ă��邱�Ƃ��w��ł���B���[�c�@���g�́A��� �ibolt of lightning�j ���ADomine Jesu�ɂ����Ă����łȂ��A Introit ��Sequence�ɂ����Ă��܂��A�J�Ă���B����܂Ō��Ă����悤�ɁAIntroit�� Recordare �� Confutatis�̐��y�����Ɗ�y�����Ƃ̘A���́A�\���͖L���Ȍ��ʂ�`����B'Quam olim Abrahaer'�ւ̈ڍs�ɂ����āA��y�E�����N�́A�ȑO�̊y�͂̃����N�ɂ���ĒB�����ꂽ�����Ȓn�ʂɊ�Â��Ă���A���⌀�I�ɐ��X�����s����ȉ��Ƃ��Č��I�ɕ���ɓ��ݏo���Ă���B The Offertory:Hostias

Hostas�͏o���������̂��߂́u�]���ƋF��̋F��v����A�z���t�H�j�b�N�ȃf�N���}�V�I���ɐݒ肳��Ă���FE flat�ibar 1�j-c�ibar 16�j-B flat�ibar 21�j-b flat�ibar 23�j -D flat�ibar 27�j-f�ibar 31�j-d�ibar 39�j-E flat�ibar 44�j-V / g�ibars 53-4�j�B�ēx�A��y�Ƃ̘A�������[�c�@���g�̃X�R�A�̎�ɂȂ�B�g�j�b�N�ł���σz�����ɖ߂������ƂɈ�v���āA��1�C2���߂���̊�y�̓����́A'fac eas, Domine. de morte transire ad vitam'�ւ̈ڍs�Ƃ��āA��44-5���߂ōēx�o�����A"Quam olim Abrahae'�ւ̃��^�[������������B ��46���߂���̑�P�o�C�I�����́A��44-5���߂̃{�[�J���t���[�Y�̊Ԃ̑�2�̃o�C�I�����p�[�g���琬�����A����ɁA�ォ�牺�ւ̔��Ɖ������ւ̒���������A��52���߂ɂ����ĂQ�I�N�^�[�u�W�����v���Ē��_�ɒB���A���ߍŌ��8���߂ɂ����Ă��p�����悤�ɂȂ��Ă���B�������A���̊p����́A��53���߂ɂ����āA�X���[��旧�V���R�y�[�V�����̍���ɂ���Ċɘa����Ă���B�X���[�̂��锪�������ɂ���Ċ��������ꂽ�X���[�Y���ւ̉ߒ��́A�t�[�K���ŏI�I�ɓ����Â���旧�ł��ڂ�����������Ӗ��������܂�Ń_�E�J�[�|����"Quam olim Abrahae' �̓ˑR�̊J�n����������B�㉺����"Quam olim Abrahae' �ւ̈ڍs���̃��@�C�I�����ƁAHostias���I��鎞�̃��@�C�I�����́A���̗��ꂽ���y�v�f�Ƃ��Ă��Ȃ�u����͂��邪�A���̋@�\�͎��Ă���B���Ȃ킿�A"Quam olim Abrahae'�̍ŏ����h���}������A�Ƃ����_�ɂ����āB  ��Domine Jesu����̈ڍs�����@���킵�Ȃ������Ă���  ��Hostias ����̈ڍs�����@�������Ɠ����Ă��� �@Domine Jesu�Ɓi"Quam olim Abrahae'���j�̘A���́A�y�͂̑�������̃t�H���e�̃o�[�X�g�Ƃ̊֘A�Œ��ڂ��Ђ��A�ŏ��̌��I�Ȏn�܂���A�t�[�K�̑f�ނ̎n�܂�ɐ旧���Ĉʒu�Â���B�ΏƓI�ɁAHostias�̏]���I�ȏI���̎d���́A�h���}�I�Ȏn�܂�ƃt�[�K�̃V���N�����B���̘A���������������ׂ��ł��邪�A������̋����ւ̊��҂ɂ͂������Ă���B��菉���̎菇�܂��āA�����́A�����ׂ��v�f��ێ����Ă���BDomine lesu�ɂ�����悤�ɁAHostias�ɂ�����\���͂́A���炩�ɁAoffertory�̃e�L�X�g�ɂ�������@�Â�������̂ł͂Ȃ��B���[�c�@���g�̉��y�I���ʂ́A���N�C�G���E�X�R�A�Ɋւ���ނ̍�i�̏I���܂ŕs���肳���c���Ă���B |