| Mozart's

Requiem2 |

音楽エッセイのページへ戻る

| Mozart's Requiem1(p107~) |

| Mozart's Requiem2(p117~) |

| Mozart's Requiem3 |

| Mozart's Requiem4 |

| Mozart's Requiem5 |

| Mozart's Requiem6 |

| Mozart's Requiem7 |

| Mozart's Requiem8(p234~) |

|

Sounds and

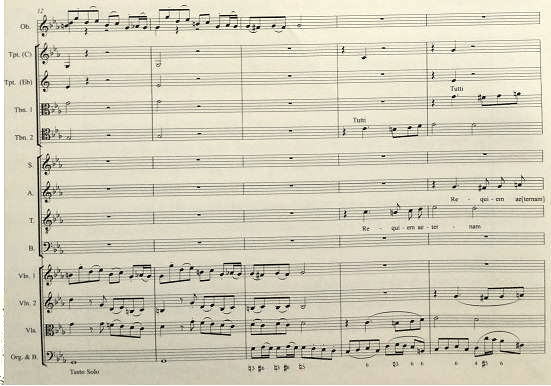

strategies in the Requiem Introit Requiem aeternam dona eis, Domine, 主よ、永遠の安息を彼らに与え、 et lux perpetua luceat eis. 絶えざる光でお照らしください。 Te decet hymnus, Deus, in Sion. 神よ、シオンではあなたに賛歌が捧げられ、 et tibi reddetur votum in Jerusalem. エルサレムでは誓いが果たされます。 Exaudi orationem meam, 私の祈りをお聞き届けください ad te omnis caro veniet. すべての肉体はあなたの元に返ることでしょう Requiem aeternam dona eis, Domine, 主よ、永遠の安息を彼らに与え、 et lux perpetua luceat eis. 絶えざる光でお照らしください。 モーツァルトのイントロイトの設定は、ABA'の公式的なパターンに従っている。これは、典礼のテキストと一致する。これは、7小節のオーケストラの導入が先行してる。Aセクションは、アンティフォン様テキストを設定している。 'Requiem aeternam dona eis、Domine:et lux perpetua luceat eis' の歌詞では、第34小節以降で、アンティフォンの変奏的音楽的再現となっている。Bセクションには、「Te decet hymnus、Deus、in Sion」から始まる詩編が含まれている。識別可能な音楽ブロックは、ABA'パターンとテキストとの相互連動をサポートしている。 p118 よく知られているように、イントロイトの主題はオーケストラで最初に聞かれ、その後は声楽が入ってくるが、Gassmannの未完のハ短調のレクイエムや、HandelのFuneral of Queen Caroline(HVVV 264)の「ジオンの道は嘆く」と類似している。モーツァルトは、ウィーンのHofkapelleでGassmannのレクイエムを聴く機会を数多く持っていた。ヨーゼフ2世(1790年2月25日と1790年3月2日)を記念する演奏会もあり、マリアテレジアの死を記念してもいた。彼は、1791年の春に、Kapdlmeister補助となっていた聖シュテファン大聖堂で所有されていた作品セットを見ていた可能性もあった。 主題の類似性は論争を超えているが、特に、それぞれのオーケストラの導入部位においては、音楽的相違は注目すべきである。 Gassmannの導入部は14小節分あり(see Example 43)、各主題は、小節の同じ拍(the second beats of bars 1.2.4 and 6)から入ってくる特徴がある。そして、最後のエントリー(bars 6-7)でピークに達する。その後、下降音型が、第12小節においてハ短調のドミナントを確立するまで続く。第12−14小節の引き伸ばされたドミナントは、ハ短調確立と声楽のエントリーに先行する。Gassmann は金管楽器を選択的にかつ静かに用いる。トランペットは包括的に、第5−12小節で四分音符で単発的に出現し、2本のトロンボーンは、メロディの流れに沿って、二部音符で出現する。  Gassmann ハ短調のレクイエム 第12小節〜 モーツァルトの7小節分の冒頭(例4.4)は、Gassmann同様のパターンに従うが、より簡潔、節約的で強強い。レクイエムテーマの4回のエントリーは不規則に配置されている(bar 1のbeat 2、bar 2のbeat 2、bar 3のbeat 4、bar 4の beat2)。最初の2回は、直前の弦の八分音符(オフビートの伴奏で、Gassmannは使用していない)のピッチで先取りされている。 3回目と4回目のエントリーは、ほかの場所でのリズム的独自性、すなわち、他の場所でのリズム的な区別性、すなわち、単一の部分と2つの部分(第3−4小節の第2ファゴットと第1ファゴット)で連続した八分音符の最初の出現によって、それらから注意を引く。要するに、個々の楽器がテーマとともにに入ってくるということである。最初のエントリの適度なクライマックスポイント(bar 5、beats l-2)は、音域とリズム的に調整されている。第5小節の最初のバセットホルンのピークが最初の16分音符と一致し、このフレーズは次第に第6−7小節のカデンツに向かっていく。 これはGassmannのレクイエムと同様である。 モーツァルトの第7-8小節は、明瞭な権威の瞬間であり、簡潔な金管楽器とティンパニを使って、NemetschekとArnoldの「最小の努力によって最大の効果を得る・・・思いやりのある節約」をし、それはGassmannとは無縁であり、イ短調への比較的強い抑制のものでニ短調を再確認させ、forteとしてマークされる。それらは強調しながら、弱から強拍へと進む(第7小節第2拍―第8小節第1拍)。前の小節のメインのレクイエムテーマとは異なり、それらは強調したムードで、以前のフレーズの終わりから段階的なメロディー的降下を完了するトロンボーン、トランペット、ティンパニが、第1−7小節のイベントの後にオーケストラを意図的に連れてくるように、第8-9小節で、規則的なスペースを空けた、レクイエムテーマの積極的な合唱のエントリーを準備をしている。 モーツァルトの冒頭は、音と効果の点でGassmannをはるかに超えているが、ヘンデルの'The ways of Zion Do Mourn 'は並ぶものであり(モーツァルトはおそらく、それをvan Swieten男爵から紹介されたのであろう)、より深遠な作品である。ヘンデルの器楽の導入と声楽的エントリーは重複しており、モーツァルトと異なるが、モーツァルトと同様、深く響きわたるものである。ヘンデルは、冒頭の彼のオーケストラのテーマを軽視しているが、モーツァルトもそうしているように、その効果を、最初のいくつかの小節に集めている。最初に、弦楽器で四分音符で始まり、オーボエとバイオリンの二分音符で続き、G-F#-G-Aのメロディ動機は♭前で立ち止まり、メロディの下降が第13小節に対して最初に始まり、それから、第17小節に対して続く。ソプラノ、アルトは、メインテーマとして入る。ヘンデルは、声部をa moment of arrivalとして扱ったモーツァルトと比べると、声部のエントリーを軽視している。 しかし、モーツァルトは、ヘンデルのテーマを借りて、控えめな器楽の冒頭を合わせ、その他のやり方において、ヘンデルからインスピレーションを受けた。モーツァルトのように、へンデルは管楽器を奨励し、フレーズの終止に移る前に、こうしたテーマを適度なクライマックス(ヴァイオリンとオーボエ、ヘンデルの第7小節、第3拍))に投影した。モーツァルトのようにへンデルは、個々の楽器の響きや効果に敏感で、エントリーするヴァイオリンとオーボエ(bar 4、beat 3)に合わせて、最初に持続音を導入し、第8小節のヴァイオリンとオーボエのBbを避けて、最初のボーカル・エントリー(全音符、bar 13)で音符を強調する。Mozartはヘンデルを創造的に扱い、彼の祖父世代のモデルを彼のインスピレーションとして行動し、 想像的プロセスを続けながら、van Swieten男爵のための初期のヘンデルの編曲を始めた。 モーツアルトのレクイエムの冒頭は、声楽素材の導入者としてのオーケスト楽器に焦点を当てている。この役割は、イントロイトの最初の執筆段階で明らかになった、楽章全体を通しての楽器効果を促進し続けている。33 第1-7小節は、バロック時代のリチェルカーレの導入部であったinsinuatio(仄めかし)を呼び起こす。それによって、声部は一声づつ静かに忍び寄り、大規模な跳躍やすばやいリズムを避けて控えめな主題を1,2,3,4と次第に、数を増やす。第7,8小節は声楽のエントリーへの力強いリードインを構成する。 33 モーツァルトの第1,2段階ののイントロイトの記譜は、自筆譜上、区別が可能である。そしてファクシミリでは前者が黒く、クリアなインクであり、声楽、器楽バス、それから折々その他の楽器のためのものである。後者は、より軽く、消えかけたインクである。 第8小節からのヴァイオリンのつんざくような音型は、自身のオフビートから始まり、トロンボーンの音に対するフォルテの応答と冒頭からのオフビート演奏の継続への応答の両者における積極的な不安定さ増大させている。8−10小節と14−19小節でのモーツァルトの初期のヴァイオリンの記譜法は、最初から、第15小節(直接的には、et lux perpetua'の前)へのヴァイオリンのオフビートを保持するための彼の願望を示している。トランペットとティンパニーの撤回の必要性にもかかわらず、第1、第2ヴァイオリンにtriple-and double-stopped chords(第15小節の重音)を指示することによって。 それぞれのその他の楽器と声楽素材間との連結は、最初の記譜段階で書かれており、モーツァルトの初期の優先事項であったことが示されている。「luceat eis」の間のギャップを埋めるバセットホルン、ファゴット、ヴァイオリン、ヴィオラ(第17小節)は、(piano,オフビート、半音変化等で)楽章の冒頭を仄めかし、そして、第17小節の最初の2拍(最初の記譜法では第1ヴァイオリン)。Exaudi'に先立つ第26小節の第1拍の第1ヴァイオリンの付点16分音符、 Requiem aeternam' への応対のための第32−34小節のバセットホルン、ファゴット、第1ヴァイオリンの推移、ををこだまさせる。 モーツァルトの後記譜の段階での器楽の意思決定と効果は、彼の初期段階の決定と効果を補完するものである。イントロイトの初期段階では明らかに書かれていない1つの楽器のつながり、バセットホルン、ファゴット、弦楽器(第19−20小節)の' Te decet hymnus'への推移は、第34−35小節のdona eis、Domine'の先鞭をつけている。(下譜)  (第19−21小節)  第34−36小節 モーツァルトが最初からこの時点で器楽の推移としてテーマを意図していたかどうかを知ることは不可能であるが、初期の記譜段階でそれを記譜する必要はあった。 「dona eis Domine'」というテーマが、第33−4小節のヴァイオリンの早い記譜段階に現れ、第21-5小節の弦の、切り詰められ、反転された、不完全な形を取っているという事実は、モーツァルトがそれを意図していたことはあり得そうもない。なぜなら、そのテーマは、第19-20小節のファゴットと第1ヴァイオリンではっきりと最初に導入されているからである。モーツァルトが初期段階で想定されていたオーケストラの著名な役割を後に強化しようとしていた可能性はある。 オーケストラのインパクトは、後期記譜の段階において、 'et lux perpetua'の再現(バスーン、トランペット、ティンパニは第43小節でともに初めて一緒に演奏する) と、楽章の最後の小節でのトランペットとティンパニへの新しく、従属的な役割を(例4.7)通して、後期記譜の段階をも強化したのである。 モーツァルトのイントロイトは、音と効果の談話であり、最終的には、後の楽章も共鳴する不安定な状況を伝えている。オーケストラの素早く獲得された積極性(第7-8小節)は、ヴァイオリンのつんざくような形での最初の登場時だけでなく、ヴァイオリンとファゴットと声楽の対話がdona eis、Domine' のテーマのために理解される前の前の第34小節での反転形にもまた現れている。優先順位が協調的対話にあるのか、第8小節の断固とした不安定さの再確認であるのかは不明である。第48小節(最終小節)のpianoのトランペットやティンパニは、その不自然な慎重さで安心ができない。モーツァルトは不安を育んでいるのである。 Kyrie モーツァルトは再度、キリエでヘンデルから借用をしている。こちらでは、'Dettingen Anthem'、HWV265からのフーガとその対旋律を使っている。この主題は後に、「ヨセフと兄弟たち」(HWV59)でも再利用されている。イントロイトのためのモーツァルトの自筆譜素材が、器楽の役割、響き、効果への洞察を差し出したように、キリエにとっては、調和的、構造的、主題的な戦略を明らかにした。 Kyrieには、モーツァルトがレクイエムのスコアで外した、すなわち、第30小節の元のバージョン(例48)の3拍分が含まれている。彼がバスの第3拍に予定されていたA音に達すると、それは元の小節には記されていないが、(おそらくは彼が望ましくなかった)6-4和音(第2転回形)が発生したことにモーツァルトは気づいたのであろう。また、当初予定されていたように、 第30小節は、さらなる「Christe」のエントリーの機会を提供せず、モーツァルトの「Kyrie」と「Christe」の交互のエントリーを1小節分間隔で終わらせたであろう(小節27,28,29)。 ニ短調の6-4和音(第2転回形)からヘ長調の6-3和音(第1転回形)へと、モーツァルトはアルトパートを適応させ、休符を追加することで、第28小節で始まったテノールの「Christe」のエントリーを短くし、第3拍にさらにテナー「Christe」のエントリを導入した。  (例48)  これまでのところ、モーツァルトのフーガのエントリーはすべて、「キリエ」のためには3小節半、「クリステ」のためには、2小節半をかけている。これはまた、交互にバランスを保っている。第28-30小節のテノール「Christe」は、改訂の結果として最初に短縮されたエントリーであり、楽章中のうねりの中の一瞬にすぎない。第30小節での「Christe」のエントリーとの交代が維持され、短縮されたエントリーによる音楽的な切迫性は、すぐに、別のエントリーに伴われ、 'Kyrie'に対する 'Christe'のテーマの優位性の場面を設定する。 第30小節のリニューアルされたテノール・エントリーは、F minorの「Kyrie」エントリー(第32小節)に向けて投影されるが、「Kyrie」のテーマは、「Christe」によって緩和されている。これは、第33小節から5および4連続で第33−7小節において、そして第44-7小節において、それぞれ、第50小節のクライマックスの中断したカデンツに向かって駆出されていく。第28-30小節における'Christe'の短縮により、さらに、すぐに五度上からの別のエントリーによって、モーツァルトは迫力のレベルを徐々に強めるためのポテンシャルの最初の指示を与えている。「Christe」のエントリーは、それぞれ15ないし16の音符による半音的高まりがあり、第50小節のカデンツで頂点に達し、このポテンシャルを完全に実現させるのである。ゆえに、モーツァルトのこの自筆譜の第30小節の改訂は、全体的に調和的、主題的、構造的な問題を考える中で彼を捕えている。確かに、彼の改訂版は、最後の20小節の支配的な響きとしての 'Christe'を確立する中で、冒頭の先手を示し、楽章の終わりに向かって、われわれを駆っていくのである。 |