| Music in the Middle

Age |

| Music in the Middle

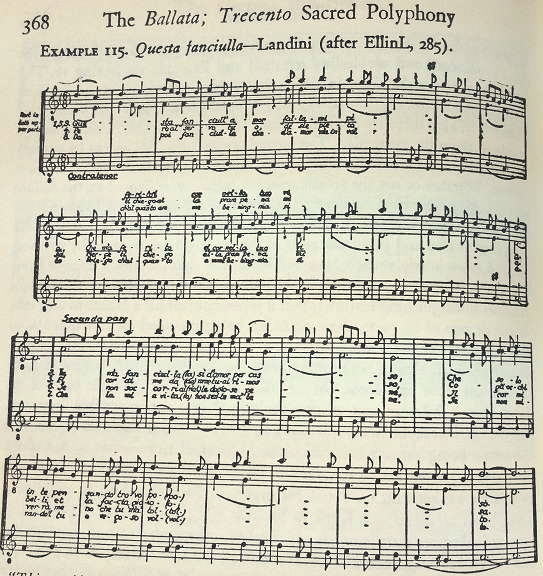

Age Chapter13 Itarian Music p360〜381 Although the Provengal troubadours travelled and sang in Italy in the 13th century, they seem not to have aroused in their hosts an immediate desire to emulate them in musical composition, all we have by way of wholly non-liturgical Italian dugento monody being the laude. And this is true even though the s century, as we have seen in Chapter 6, found Italy making such an important contribution to the repertoire of the scquence as the Dies irae. Few examples survive to show what she may have accom plished in the field of organum (cf. pp. 263f). The widespread supposition that Dante's friend, Pietro Casella, set to music a poem da by has no tangible foundation.1 But in the 4th century musical Italy covered self with glory. A group of MSS has come down to us containing a large and attractive collection, mostly of two- and three-part compositions, which, if n they show French influence clearly, and possibly Provencal influence also are sufficiently different from contemporary music in France to justify the though not unbound to it herself, was looking forward to the Renaissance. プロヴァンス人の巡礼者たちは、13世紀にイタリアを旅し、歌ったが、彼らは、雇い主に対して、音楽作品でそれらを競うような直接の欲望を駆り立てることはしなかったように見える。イタリアがDies iraeのようなセクエンツィアに対する重要な貢献をしたのと同じ世紀であるにもかかわらず、これは当てはまる。イタリアがオルガヌムの領域で達成されたものはほとんど残されていない。ダンテの友人であるPietro Casellaが Lemmo da Pistoiaによる詩に音楽をつけたという広範な想定は具体的な根拠はない。しかし、14世紀には音楽の国イタリアが栄光につつまれた。 写本のグループは、大きくて魅力的なコレクションを含んでおり、大部分は2声部構成と3声部構成で構成されており、もしもそれらがフランスの影響を明確に示していれば、そしてプロヴァンスの影響もあれば、フランスの同時代の音楽とは十分に異なっていたことだろう。フランスは音楽のゴシック期を中心に、イタリアはルネッサンスに期待をしていた。 The great musical contribution of I4th-century Italy, a body of fresh, lumi- nous polyphony, seems to derive chiefly from sources n specifically Italian. In it the melismatic style, favored in the past in the south of France and 0 Provence, as is shown by the St. Martial organa and the melodies of the dours, finds wide application. This style, to be sure, might just as easily have come from plainsong. The melisma are especially prominent in the earlier stages when they are usually assigned to the upper of the two parts to which writing was then restricted, this part flowing along over a somewhat slower moving tenor. The Italian music tends generally to be more florid than the contemporary French. Traces of the hocket technique are present also. But it is the conductus that chiefly affected Italian trecento music. Here, too, a newly composed tenor is preferred-creation, not borrowing, is the watchword of the day and, almost without exception, one text is common to all the parts. But the main which in the conductus was usually in the lower voice, in trecento music is as a matter of course on top. The melismas found in conducti before and after the main body of the phrase (cf. p.307) have their Italian coun terpart also. On the other hand, Italian taste seems not to have taken kindly to the French motet, with its combined texts and borrowed tenor. In fact, trecento music shakes off the shackles of a cantus firmus. p361 新鮮な、多彩なポリフォニーであるI4世紀のイタリアの素晴らしい音楽貢献は、主にイタリア語にはこだわらない資料から派生しているようである。その中で、以前、フランスの南部やプロヴァンス地方で好まれていたメリスマスタイル(すでに聖マーシャル派のorganaやトロバドールのメロディによって示されている)は、広い適用を見出している。この様式は確かに、プレインソングから来たのであろう。メリスマは特に、書くことが制限されていた2パートの上声部に割り当てられている初期の段階で特に顕著であり、ゆっくりと動くテノールとともに流れていく。イタリア語の音楽は、同時代のフランス語(の音楽)よりも一般的にもっと華やかである傾向がある。ホケットのテクニックの痕跡も存在する。しかし、主にイタリアのトレチェント音楽に影響を与えたのはconductusである。ここでも、新しく作曲されたテナーは、借用ではなく創造であり、当時の合言葉であり、ほぼ例外なく、すべての部分に共通のテキストである。しかし、conductusにおいて低い声部であった主なメロディは、トレチェント音楽においては、一番上声部にきている。フレーズの本体の前後にあるconductiの中に見いだされるメリスマは、イタリア語のカウンターパートにもなっている(p.307参照)。一方、イタリア語の嗜好は、フランス語のモテットには合わなかったようであり、テキストの組み合わせとテノールを借用している。実際には、トレチェント音楽は、cantus firumusの束縛を振り払っている。 p362 <トレチェントの期間> The period of Italian "trecento" music does not actually coincide th the span of the 14th century: it begins about 1325 and ends about Leonard Ellinwood has, on the basis of the chronological or in arranging the contents of the Squarcialupi Codex-one of the chief em the period 372)-and on the basis of the type of notation devices ployed by each composer, assigned a large number of the trecento composers to three different generations, thus: トレチェントの期間は、14世紀とは必ずしも一致しない。それは、1325年頃に始まり、1425年頃に終わる。Leonard Ellinwoodは、時系列の順序を基礎として、この時代の主要な写本のひとつであるSquarcialupi Codexの内容を再配列し、それぞれの作曲家の採用した記譜法を基礎として、トレチェントの多くの作曲家たちを以下のような3世代に分けた。 第1世代。Giovanni da Cascia Giovanni da Firenze), Jacopo da Bologna, Bartolomeo da Padova Padua), Grazioso da Padova, Vin cenzo d'Arimini Rimini), Piero. 第2世代。 Francesco Landini Landino, 1325 Paolo tenorista da Firenze, Niccolo da Perugia, Ghirardello da Firenze, Donato da Firenze, Lorenzo da Firenze, Andrea da Firenze, Egidio, Guglielmo di Santo Spirito. 第3世代。 Zacherie, a papal singer from r420 to I432, Matteo da Genoa), the Belgian Johannes Ciconia, An Perugia, Giovanni da Genova tonello and Filippo da Caserta, Corrado da Pistoia, Bartolomeo da Bologna. The secular pieces of these men are written chiefly in three forms: the madrigal, ballata, and caccia. 俗的作品は、主に、 madrigal, ballata, cacciaに分けられる。 The origin of the term madrigale has been traced with the help of a pa sage in an early 14th-century work by Francesco da Barbarino. He uscs matri cale (Latin for "belonging to the womb" or "matrix") in referring to a form of song. It is therefore held that madrigal originally denoted a poem in the mother tongue. Antonio da Tempo, writing in 1332, used independently the word mandrialis to designate a rustic kind of pastoral poem, popular at the time, this term being a fusion of the older term madriale (a dialectical us madrigale) and mandria (Italian for "sheep-fold"). The form of the term as used in the MSS of trecento music undergoes considerable variation. マドリガルという言葉の起源は、Francesco da Barbarinoの14世紀初頭の作品の中で、パッセージの助けを借りて追跡されている。彼は歌の形式に言及して、matricale(「母胎に属する」または「matrix」のラテン語)を使用している。したがって、マドリガルはもともと母国語で詩を指定したのである。Antonio da Tempoは、1332年に作曲したもので、その時代に人気のあった牧歌的な詩歌を指し示すために、 mandrialisという言葉を独自に使った。この言葉は、より古い言葉であるmadrialeとmandria(イタリア語で羊の襞)の接合である。マドリアレ(弁証法的なマドリガル)とマンドリア「倍」)。トレチェント音楽のMSSで使用されている用語の形式は、かなりのバリエーションを受けている。 Although there were deviations from the norm, a typical I4th-century madrigal might be said to consist of one to four stanzas of three 7- or II lable lines, each stanza being sung to the same music, and of a ritornello of two lines set in a contrasting rhythm an occurring at the cnd (thc ritor d nello, then, not being a refrain). The madrigal-in which the influence of both troubadour art and the conductus may be seen illustrated− is one of the two forms appearing in the earliest period of trecento music, when it flourishes as a two-part composition. Melodic embellishment,i,e,"coloration,"is plentiful inthe upper part,wchich tends to have more notes than the lower part.It will readily be seen that the trecento madrigal and the familiar 16th century madrigal,wto centuries apart in time,are widely separated from ezch other in character also.The text of the folloing example of the older type is a quaint allegory of the Conquest of Winter by Symmer. 規範からの逸脱があったにせよ、典型的なI4世紀のマドリガルは、7以上、または11以上の3つのシラブル行を持つ1つから4つのスタンザで構成され、各スタンザは同じ音楽で歌われ、対照的なリズムが設定され、最後に出現する2行のritornelloから構成されている。 マドリガルは、トロバドールの芸術とconductusの影響が説明されるかもしれないが、2声作品として栄えたトレチェント音楽の最初期に現れた2つの形式のうちのひとつである。メロディの装飾は上声部で多くあり、低声部よりもたくさんの音符がある傾向にある。トレチェントのマドリガルと、なじみ深い16世紀のマドリガルとは、2世紀の時間的な隔たりがあるが、互いにその性格においては、まったく異なっている。以下の古い例のテキストは、Conquest of Winter by Summerという風変わりな寓話である。  others in the face. Whoso with strong armor is not provided should stay shut up within the gates. Rit. il there come the maid of ardent summer hea and by her wounded he needs must die." Transl. M.V The Italian text is given as edited by Carducci, opere, VIII.3do.) For a verse translation, see John Addington Symonds Sketches and studies un taly, Chap. VII.) Influences from the past did not prevent the madrigal from giving voice to a new spirit. Whereas in 13th-century polyphony the individuality of the parts was paramount, in the 4th-century madrigal there is evident a greater desire for relationship between them. While this desire is also eviden n the few surviving French chaces (close f relationship between parts can hardly exceed identity) and in the occasio nal use of triads, it is stronger in Italian music than the French which, on the whole and in th e motet especially, adheres to the old preference for melodic strata-as is most con vincingly shi nwn hy the much more frequent and more effective use of imita tion and canon by the Italians." Here is a snatch of imitation at the fourth from a madrigal by the provost ser Niccolo da Perugia. 過去からの影響は、マドリガルが声部に新しい精神を吹き込むことを妨げなかった。 13世紀のポリフォニーでは、各声部の個性が最も重要であったが、14世紀のマドリガルでは、声部間の関係に対する大きな望みが明らかである。こうした望みが、数少ない現存しているフランス語のchacesやしばしば使われた三和音中にあることは明らかであり、それはフランス語よりもイタリア語の方が強く、モテットにおいては特に、メロディーの古い嗜好に忠実である - イタリア人による模倣とカノンのはるかに頻繁でより効果的な使用を最も念頭に置いている。 "ここでは、Ser Niccolo da Perugia. 四度の模倣の一部を示す。  Such examples might be multiplied at length. Maestro Picros Two-par madrigal, Cavalcando con un giovine not stop short at imitation: the first section (but not the ritornello) is actually written in canon. In e first section of Landini's three-part madrigal, De dimm the two lower voices are actually in canon unusual disposition, the two upper voices be normally chosen where two composition are in canon while in the second section all three parts are in canon. そのような例には長さを増やすことができる。 Maestro Picroの2声マドリガル、Cavalcando con un giovineは模倣での短縮を止めていない。最初のセクション(ritornelloではなく)は実際にはカノンで書かれている。 Landiniの3声マドリガルDe dimmi tuの最初のセクションでは、2つの低声部は実際にはカノンであり(3声中の2声がカノンの場合、通常では上の2声部がカノンとなる)、第2セクションではすべての3声がカノンである。 Canon is the characteristic feature of the other form favored in the earliest period of trecento music, the caccia, the Italian equivalent of the apparently older chace "What life in this caccial Greatest motion everywhere in word and in music, one voice chasing the other. Here is a lively description of a chase with the calls of the beaters and the sound of the horns; there a vivid picture of a fire, and te an equally dramatic scene of the market-life w ici th the cries of the sellers and the calls and questions of the buyers. 13 Passando con pensier per un boschetto by Niccolo da Perugia 11 includes a description of a sudden shower. Landini's Cosi pensoso com' amor mi guida 15 depicts a fish- ing scene and might therefore be called a pesca. The normal Italian caccia is in three parts, the upper two of which are in canon while the ten is free, sup porting the canon and adding to the euphony of the composition. The normal French chace, on the other hand, consists only of the two parts in canon. Canon as such, however, is not always treated in these manners. The madrigal of Maestro Piero, mentioned above, lacks (though Italian) a free tenor to support the section using the device, while in the French three-part composi- tion, Amour par qui, a two-part canon is reinforced by a free top voice. The caccia with few exceptions consists, like the madrigal, of two sections the second being a ritornello. While the first (and longer) section is always in canon, the second, most often canonic also, may sometimes be homophonic or monodic, or even absent. Musically, all cacce which tend to run to con siderable length are actually one-strophe madrigals, though obviously not all madrigals are cacce. There is a distinction, also, in the character of the texts. p365 <The Caccia> カノンはトレチェント音楽の最初期の時期に好まれた特徴であり、cacciaは明らかに、より古いchaceに相当するものである。LandiniのCosi pensoso com' amor mi guidaは、釣りのシーンを描き、それゆえ、pescaと呼ばれる。通常のイタリア語のcacciaは3声に分かれていて、上の2声部はカノンであり、テノールは自由にカノンを支え、作品に快い語調を加えている。一方、通常のフランス語のchaceは、カノンである2声からなっている。しかしカノンは、つねにこのような仕様ではない。Maestro Pieroのマドリガルは、自由なテノールがない。他方で、フランス語の3声作品Amour par quiでは、2声のカノンは、自由な最上声部によって強化されている。 cacciaは、いくつかの例外を除いては、マドリガルのように、2つのセクションがあり、2番目はritornelloとなる。最初の部分(そしてより長い)は、常にカノンであり、2番目の部分もまたたいていはカノンではあるが、時にホモフォニック、あるには単声、あるいは欠如することさえある。音楽的にはあらゆるcacceは、かなりの長さになることがあるが、実際は、1節のマドリガルである。無論すべてのマドリガルがcacceではないのだが。   <The ballata> in the number of lines, Example 105 having 16 per stanza [including both the introductory and concluding refrains] and Example I15 having mo. The numbers showing the order in which the musical sections are to be repeated clue to the number of in these two examples do not, of course, constitute a lines.) 18 Where there are enough stanzas, repetitions may, as in Example 115, continue along the sa plan. The second section often has aperto ouvert) ings, which occur sometimes also at the end of the fi and chiuso clos) e rs section. Whether or not the artistic trecento ballate were danced to, the ballata derivation from s name and apparent doubtless once used for dancing, as Was the virelai would indicate. It differs markedly from the madrigal in that the long first section and short ritornello of the madrigal are replaccd by two scc from tions of more nearly equal length and in the fact that the metric change one section to another, common in the madrigal, does not occur in the ballata Another distinguishing feature is that it is not unusual for a ballata to lack text in one or two of its parts, these doubtless being intended for instruments, so that it tends, like the French ballade, to be a song with instrumental accom paniment. Such a piece is the remarkably beautiful three-part ballata of Lan dini, Gram piant agli occhi. On the other hand, each of the three parts of his Perche has a different text written under it.19 It is not possible, however, that the texts were intended to be sung successively rather than simultaneously the music being repeated the requisite number of times-that is, the above patterns being extended by bbaAbbaA. The following ballata survives also in a two-part arrangement, no doubt for organ, in Paris Bib. Nat. fr. nouv acc 6mr 20 and arranged as a Kyrie in Munich MS 3232a In the organ version the original upper part is much embellished, coloration being as characteristic of keyboard arrangements of vocal music in the 14th century as it was to re examples of the so-called "Landini six which, however, as stated on p. 350 does not deserve its name. Musical rhyme, such as in Chapter 12 we found frequent in the virelais and ballades of Machaut, is strikingly illustrated in the example by the seven-measure unit occurring at the close of each of the two sections, 22 ballata形式は、ランディーニが少なくとも141の作品を書いたことで知られているが、フランス語のballadeに相当するものではない。むしろ、chanson balladee、すなわち、virelaiに近い。そのパターンは、AbbaAである。十分なスタンザがある場合、反復は例115のように同じ作曲意図に沿って続行することができる。2番目のセクション(Secunda Pars)には、多くの場合、aperto(=overt)とchiuso(=clos)終止があるが、これは時には、最初のセクションの終わりにもまたある。  芸術的なtreccento ballateがダンスで踊られたかどうかはともかく、ballateが疑いなく、ダンスのために使われたのは間違いない。その名前や明らかなvirelaiからの由来がそれを示している。マドリガルの長い最初のセクションと短いリトネッロが、よりほぼ等しい長さの2つのセクションに置き換えられ、マドリガルで一般的な1つのセクションが別のセクションに変更されるという点で、マドリガルとは著しく異なり、ballataでは起こらない。ballataで起こるもう一つの特徴は、ballataにとって、その部分の1つか2つのテキストが欠けていることは珍しいことではないということである。これらは楽器を意図したものであるため、フランスのバラードのように、楽器伴奏を伴なう歌である。LandiniのGram piant agli occhiは、著しく美しい3パートのballataである。一方、彼のPercheの3つの声部のそれぞれには、別のテキストが書かれている。しかし、テキストが同時にというよりは連続的に歌われることを意図されていて、音楽が必要な回数を繰り返される、すなわち上記のパターンでいえば、bbaAbbaAとなることは、不可能ではない。 以下のballataは、Paris Bib. Nat. fr. nouv acq,6771中のもので、2声の編曲としても現存しており、疑いなく、オルガンのためのものである。そして、Kyrie in Munich MS 3232a として編曲してある。. オルガン版では、もともとの上声部は非常に装飾的であり、14世紀の声楽作品のキーボード編曲に特徴的な色合いとなっている。それは、リストがシューベルトのリートを編曲したようなものであろう。このballataは、「ランディーニ六度」と呼ばれるいくつかの例を伴なっている。しかし、その名にふさわしいものではない。音楽的韻は、マショーのvirelaisやballadesでしばしば見られたように、2セクションのそれぞれの最後にある7小節単位による例で説明される。 教皇ヨハネ22世の勅書があろうがなかろうが、この時期のイタリアのポリフォニーは、世俗音楽ほどには、聖なる音楽への関心は生じなかった。さらに、第12章で論じたような、3世代による例があるが、同章で見たように、フランス人作曲家たちがバラード様式のミサを書いたように、イタリア人においては、マドリガルやcacciaの様式を見出す。 しばしば、世俗的ではあるがイタリア語ではないテキストがある。フランス語テキストのいくつかの例では、Bartolino da Padovaのマドリガルがある。彼はイタリア語、フランス語、ラテン語を混合したテキストを使ったマドリガルを作っている。トレチェント作品で扱われている主題は、広い範囲をカバーしている。cacciaとの関係もある。フィレンツェによるピサの征服を喜んだPaolo da Firenzeによるマドリガルがある。Giovannni da Casciaは、”O beloved science,my music”という言葉から始まるマドリガルを残した。 Jacopo da Bolognaの"The un bel sparver は、比喩によって、歌手が成功するためには、彼の女性が自分の愛を叶えることが期待されることを、予言している。 ある日、彼は美しい白い羽毛を持つsparrow-hawkが緑の牧場を高く飛んでいるのを見た。Amorは、「もし誰かが彼に仕えても、自身を決して隠さない」人であり、歌手に、鳥に従うように言った。その鳥は温和でよう慣れていた。日がな、歌手は鳥を誘おうとした。 夜明けに私は戻った。朝日が輝き始めた。鳥が飛んできて、私の拳に舞い降りた。 このトレチェントの音楽には、リズムの豊かさがある。特に、上声部には。3声は2拍子で、シンコペーションはしばしばある。 しばしば、マドリガルの説とritornelloを分ける以上の場所で、韻律の変化がある。 The melodic lines give evidence of a feeling for tonality, the music preceding the cadence in a phrase leading up relevantly to the concluding tone. A piece is even likely to have a higher rank cadence that recurs more often than the others and draws them into a relationship with it. nwood, in analyzing the 49 three-part ballate of Landini their tonality chara has found the predominant finals to be D other two finals used-G and F to appear most frequently in compositions with a one-Aat signature (that is, to be mere transpos C. An in- teresting feature is that, in the D G) tonality, the second section of th Aznate bears a supertonic relationship to the first, y,the relationship of the second section to the first is mediant as often a of tonality in the Italian music is quite independent ofthe The prominence triad technique found in some 14th-century French music (cf. pp 33). It appears, in fact, in two-part compositions even where the unison, fifth, and octave are the predominant harmonic in as they generally are, espe- cially before the middle of the century. With that turning point there arrived, probably under French influence, an increase in three writing and with -part greater opportunity, which was not neglected, for triads. T At the same time, there was a tendency, evident especially in the ballate, towards moderation in the use of melismas. Here, too, French influence may have been at work. Resemblances to the kind of conductus with melismas before and after the main body of the phrase (ct, p. 36) occur most frequently in the madrigals. But melismas appear also in other parts of the phrase and in other forms. There are some of such length that certain writers have felt that they were not rung but were instrumentally performed, even where the parts containing them have texts. Riemann felt that, where melismas opened and closed phrases, only the intervening relatively syllabic section was sung and the versions were played on instruments." Sch has proposed that the that ha ve reached ering nally us are hed organ arrangements of origi tacked vocal melodies." Both views have been vigorously a ing by Ellinwood. There would seem to be no justification for the Scher view, since, bowever, just with French p. 352), the practice doubtless prevailed of performing works with such resources as might be a hand, it is not impossible that, if an doubled with a voice and the singer chanced not to be sufficiently expert, some of the medismas extrane. ous body of the phrases were performed by the instrument a (Adjustments to suit the occasion la EmnL sometimes appean see further, BesM. 159. Rick and Riel r, aa pp. Jusfl of which the theory is applied to lacopo 985. For the details, see EllinF, 301A. メロディ線は、調性感覚を持っている。カデンツ前のフレーズは、終止音程へ関連させながら導く。作品は、その他の作品よりもより高いランクのカデンツを持ち、それを関係に結びつける。Ellinwoodは、Landiniの3声部のballate49曲を分析する際に、その調性の性質が、DとCで終止することが多いことを発見した。そして、GやFでの終止は、♭が1つの作品(すなわち、単に、DmajorやCmajorの移調)でもっとも多いことも。興味深い特徴は、D(=G)の調性においては、ballateの第2セクションは第1セクションとを持ち、第2セクションと第1セクションとの関係は、supertonic(上主音)の調性関係であり、C(=F)においては、第2と第1は、supertonic(上主音)と並んでしばしばmediant(中音;さらにひとつ上の音)の関係になっていることである。 イタリアの音楽における調性の支配は、14世紀のフランス音楽での三和音のテクニックとはまったく独立したものである。それは実際には、中世中期以前に一般的であったユニゾン、五度、オクターブが音程において支配的である2声部作品において、現れる。おそらくフランスの影響下での転機で、3声部作品が増加し、それとともに、三和音を無視できない大きな機会が出現したのである。同時に、特にballateにおいては、メリスマの使用を緩和する傾向があり、ここでも、フランスの影響力が働いている可能性がある。 フレーズの主体前後にメリスマを伴うある種のcunductusとの類似性は、マドリガルで最も頻繁に発生する。しかし、メリスマは、フレーズの他の部分や他の形式でも現れる。そのようなところには、ある種の作家たちが、そこは歌ではなく楽器で演奏されるべき、と思っている部分であると感じている。そこにテキストが付されていたとしても。 Riemannは、フレーズの最初や最後のメリスマは、比較的音節の短いセクションだけが歌われ、メリスマ自身は楽器で演奏されたと感じていた。 Sheringは、私たちに届いている版は、オリジナルのボーカルメロディーが装飾されてオルガン版となっているのだ、という提案をしている。 どちらの意見もEllinwoodによって攻撃されていた。 Sheringの見方は正当化されていないように思える。なぜなら、フランス語作品とともに、演奏は疑いなく、手元にあるままの資料で行われたからである。楽器が人声を倍増させ、歌手が慣れていない場合、メリスマのいくつかは、主体からはずされて、楽器だけで演奏されたことは、十分に可能性のあることである(この機会に合わせるための調整は、他の写本には存在するがそこには存在しないある写本に現れる作品や、ある写本のある音程に刻まれた部分が別の写本では移調されて出現している作品によって証明される) しかし、特にイタリア音楽においては、トレチェントの作曲家たちが考えていた主に声楽的な実行であった可能性を排除するために拡大したメリスマの単純な存在には、何ということもない。グレゴリオ聖歌におけるかなり長い流動的セクションは、ことにアレルヤにおいては、作曲家たちに、先例を提供し、かつそれは必要なものであった。 さらに、こうした作品は、明らかに芸術作品であり、人気のある娯楽というより、おそらくは専門家が必要とはされなかった当時の優雅な社会階層に対して意図された。 特に、メリスマを通して、ra-a-a-a-a-a-a-maとか、per-r-r-r-deといったように、母音が続く苦痛がしばしばあった事実があったことは確認しておきたい。冒頭のメリスマと関連してだけでも、純粋に楽器での演奏が初期から意図されたことへの基盤がある。テキストの最初のシラブルが当初、書記に対して最初の文字を飾る機会を与える以上の理由はなかったことがしばしば起こっている。そして、そのときには、導入が終わった後に繰り返しがあった(p244参照)。 トレチェントの作曲家たちの全リストは明らかに長い。Jacopo da Bolognaのマドリガル、uselletto selvaggioのテキストは、皆がballateを、マドリガルを、モテットを、書いている、それらすべては、「ヴィトリやMarchettus of Paduaへの皮肉的な比喩」である。詩人のFranco sacchettiは、こう書いている。 世は押韻で満ちている。ゆえに、皆が私たちにつぶやく。Machettusの亜流がたくさんいる。 しかし、明らかに、「すべての芸術性がない」わけではない人たちはたくさんいる。フィレンツェはこの行動の中心地であった。しかし、音楽家としての名を示すと、やはり、Bologna、Padua,Perugia,Riminiとなる。 ランディーニは、トレチェント音楽を保存している写本のうちでは最大の大物である。この写本はSquarucialupi写本として知られている。ここには、ランディーニと12人の作曲家の肖像画が、光彩画に飾られている。最後の世代であるZacherieはその代表であり、写本はそれゆえ、よりあとのものなので、肖像画のいくつかの信用性には疑問が残る。ランディーニ(の肖像画は)、彼のorganettoとともに座った姿である。そしてその画の隅には、他の楽器、プサルテリウム、3種類のリュート、聖セシリアによって演奏された小さいオルガンがが含まれている。 。 ゆえに、装飾された作品は、マドリガルMusica sonである。それは、ランディーニのballata,やPercheのように、3つのテキストを持っている。音楽は歌われ、嘆く。 トレントの芸術の正午はすぐに通り過ぎた。 しかし、quattrocento(”15世紀”)は決して、それは一度であったとかつて考えられていたような、イタリアの音楽史の滅菌期間ではなかった。 Zacherioは新しい世紀にトーチを渡す人の中にいた。 そして、Madonna Musicaによって開拓されたfrottoleは、ヴェネツィアの天才と触れ合って、絶妙なシンプルさと魅力の作品を生み出した。 Musica Falsa

|