| Music in the Middle

Age |

| Music in the Middle

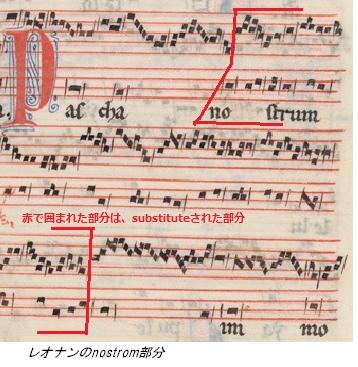

Age Chapter11 p294�`330 �g �d �b �t �k �l �h�m �` �s �h�n �m �@�n �e �@�b �n �m �s �h�m �d �m�s�` �k �@ �n �q �f �` �m �t �l �@�` �m �c�@ �c �h�r�b �` �m �s�@ �h�m �s �g �d�@ �P�Q �s�g �@�` �m �c �@�P�R�s�g �@�b �d �m �s �t �q �h�d �r: �s �����@�nr ���������C �b ����������t��s �C �d ��rly �l ��t��t �C �b ����t����������; �l ��thods ���� �o��rfor �� ��������; lnstr ���� ����ts �@�S�V�b�N�̊��Ԃ́A�|���t�H�j�[��i�ɂ�鉹�y�ɂ���čł��ǂ���\�����B���̉��t�ƋL���ɂ����āA�v�ʋL���@���g���A�V�����g���吹����m�[�g���_���吹���̌��z���Ɠ��l�̌��ʂ������炵���B�ƃK���X�̒��̋F��͂����悻1180�N����1250�N�ɂ���сA�h�C�c�A�p���A�X�y�C���A�t�����X�̏@���I�n�D�ɂ���Ďx����ꂽ�B �t�����X�l�̓S�V�b�N���z�݂̂Ȃ炸�A�S�V�b�N���y�������i�����B�p���̃m�[�g���_���͓����̉��y�̂����Ƃ����S�n�ł������B����������ŏ��ɃI���K�k�����̗p�����̂����w�I�|���t�H�j�[�ł������Ƃ��Ă��A�S�V�b�N���̌|�p���y�ɂ����āA�|���t�H�j�[�W�������̂́A������̃g���o�h�[����g�����F�[���̐������y��������ł������B �@���̊��Ԃ̃|���t�H�j�[�͎�Ƃ��ĂS�ɕ��ނ����B�I���K�k���Aconductus,���e�b�g�Acantilena�ł���B�������������h�`���h�ƌĂԂ̂ł���A�����ɂ͗��ۂ����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����̊Ԃɐ�����������l���Ƃ��ẮA���ꂼ��ɓƓ��̌`��������킯�ł͂Ȃ�����ł���B �����̕��ނ̍Ō�cantilena�́A�P�S���I�ɂȂ��ē��ɖڗ����Ă������Ƃ��ؖ�����Ă���B�嗤�̃I���K�k���ƃf�B�X�J���g�̒��_�̂��܂��܂Ȏ����ɁA���y�v�z�����g���������I�ɕ\���������Ƃ�ʂ������C���ȃ`���l����������͍̂ŏ��̂R�A�I���K�k���Aconductus,���e�b�g�ł���B �@�����̕��ނɂ����ẮA�����ꏭ�Ȃ���A�a���I��Ղ�����B���a�����͈��������A��Ƃ��āA���j�]���A�ܓx�A�I�N�^�[�u�ł���A�l�x�͂��łɂ��̒n�ʂ������Ă����ip�Q�U�R�AEARLY CISTERCIAN POLYPHONY�Q�Ɓj�BJohanns de Garlandia�́A���_�Ƃ̂����ŁA���a�����Ƃ��Ē��Z�O�x��F�߂Ă������A����͕s���S���a�����Ƃ��Ăł������i����́A������X�����R�̂��̂ƔF�߂Ă��邱�Ƃł��邪�j�B p�Q�X�T Example71�i��268�j�������悤��12���I�����ɂ����āA�O�x�͂����Ε\���B�������A�啔���̗�ł́A���j�]���ƌܓx�̊Ԃɕ\��A��X�����������o�߉��Ƃ��Ă̌��ʂƂȂ��Ă���B�O�x�����S���a�����ʼn��������ׂ����o�́AAnonymous X III.�i13���I�㔼�H�j�ɂ���Ăɂ���Đ�������Ă���B�ނ́A�t�����X��̘_���ɂ����āA���O�x�͌ܓx�ɂ���āA�Z�O�x�̓��j�]���ɂ���ĉ��������ׂ��ł���A�Ǝ咣���Ă���B���̗��_�Ƃ͂܂��A�Z�x��s���S���a�����Ƃ��Ă���B�������ނ́A���Z�x�̓I�N�^�[�u�ɐi��ł����ׂ��ł���A�Z�Z�x�͌ܓx�ɐi��ł����ׂ��ł���A�Ǝ咣���Ă���B �������A13���I�ɂ�������H�I�ȉ��y�́A���ɎO�x�ɑ傫�Ȏ��R��^�����B�P�����̃t�����R�́A�d�v�Œ����A���ꂼ���perfection�̏��߂ɋ��a����������ׂ��ł���Ƃ������l��|�s��I�Șa���Ɋւ���ŐV�̃��Y���I���W�̌��ʂƂ��ā|�̐����������icf �Q�V�V�j�BAnonymous X III�́A�悢�f�B�X�J���g�̓��j�]���A�ܓx�A�I�N�^�[�u�Ŏn�܂�I���ׂ��ł���A�Ǝ咣���Ă���B�����̃|���t�H�j�[�̎����ɂ́A���a�����͓��ɍ�i�̍ŏ��ƍŌ�ł͖]�܂�Ă����B �������A13���I�̍�i�ɂ́A���߂̍ŏ��ł̎O�x�����łȂ��A���Z�O�x�Ⓑ�Z�O�a���ł̃I�[�v�j���O�������݂���B���������������Ƃ��N����Ƃ���ł����A�I�N�^�[�u�ƌܓx����i�S�̂��x�z���Ă���B�O�x�𑽂������Ă��邱�Ƃ́A���j�]���A�I�N�^�[�u�A�ܓx�A�l�x�|���Ȃ킿�A5�����K���v�킹��V�X�e���|����ՂƂ����V�X�e���̍ŏI�I�Ȑ��S��\������B�����Ęa���V�X�e���̃A�v���[�`�́A�O�a������ՂƂ��Ă���B �O�҂̃V�X�e���i���j�]���A�I�N�^�[�u�A�ܓx�A�l�x�|���Ȃ킿�A5�����K���v�킹��V�X�e���j����ՂƂ������y���A���m�ɂ����Ă��̍ő���̐��ݐ��𗝉����Ă��邩�ǂ����A�����āA�O�x�̎��ꂪ�|���ʂƂ��ĉp���̉e�����邱�ƂɂȂ����|���������ł͂Ȃ��������ǂ����́A�^�₪���邩������Ȃ��B�������A���̐��S�́A�����S�V�b�N���y�̊��Ԃ��͂����Ɛ�̂��Ƃł���A�����ĎO�a���i�̔����j�͌����ăI�N�^�[�u��ܓx�̗D��������ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ȃ��B �@Anonymous X III�́A�e�m�[���ɑ���A���ܓx��A���I�N�^�[�u���֎~���Ă��邪�A�����̏ɂ����Ăł���A��菉���̗��_�Ƃ����ɂ���ċ��e����Ă����B�����13���I�ɂ͏\����ʓI�ɂȂ��Ă����B���������|���t�H�j�[�͂R�����ł�����������邪�A�Q������i�������������A4������i�������n�߂��Ă����B p�Q�X�U �@�p���̃m�[�g���_���y�h�����y�̔��W�̃��[�_�[�V�b�v���ɂȂ��Ă����̂́A���悻12���I�̑�Q�O�����I���ł������B����́h�������m�[�h���_���y�h�h�ƌĂ��ׂ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A���I�i���́A1163�N�̃m�[�g���_���吹���̐ݗ��O�₻��20�N��̐��̑��̊����O�ɂ����Ă�������ł���B���������āA�ނ̊���̓p���̏����J�e�h�����ł̂��̂Ƃ��ׂ��ł��낤�B ���̊y�h�́A13���I���̃|���t�H�j�[��i�̎�ȗ���ɉe����^���������B���̂��߂ɁA�S�̂̊��Ԃ̓m�[�g���_���y�h�̊��ԁA�ƌĂ�Ă���B����ɁA���̂����Ƃ��̑�ȑ�\�ҁA�y���^���̊��Ԃ̖��O���Ă���B�����̎ʖ{�͎c�O�Ȃ���A�X�̍�ȉƂ̖��O���c���Ă��Ȃ����AAnonymus�W�͊��}���ׂ������c���A�ނ��optimus organista and optimus discantor�u�ŗǂ̃I���K�k����ȉƁA�̂���v�ł���A�Ƒ��h�̈ӂ�]���ċL�q�����B �@���l���̊w�҂́Aorganista�Ƃ����p�ꂪ�P�Ɍ���I�Ӗ��ł́u�I���K���t�ҁv�̈Ӗ����ƍl���Ă���B�������A1150�N���ȑO�̃V�����g���吹���ł��łɁAclericus cantor�i���E�҂��̂����Ɓj�̈Ӗ��Ŏg���Ă���B���������Ă����ł͋^���Ȃ��A�u�I���K�k�����̂��A���邢�͍��l�v�Ƃ����Ӗ��ł悢�ł��낤�B�I���K���t�҂�orgnator�ƌĂ�Ă����Bdiscantor�Ƃ������O�́A�y���^���ɓK�p����邪�A�ނ��f�B�X�J���g�̍�ȉƂƂ��Ď�ɒ��ڂ���Ă������Ƃ������Ă���B�u�f�B�X�J���g�v�͍���A�����鐺���ɂ����郂�[�h���Y�������p�[�g��i�ɓK�p�����B �@organa�͑����A���y�������I�ɂ͔�v�ʓI�ł����i�ł���B�䂦�Ƀf�B�X�J���g�Ɣ�v�ʓI���y�́A�I���K�k����i�Ō�サ�Ă��邩������Ȃ��B�ЂƂ̐����͌v�ʓI�ŕʂ̐����͂����łȂ��Ƃ������悤�ɁBorganum purum�Ƃ������t�́A���l���̗��_�Ƃɂ���āA2�������������y�݂̂ɓK�p����Ă��邪�A���̐��m�ȈӖ��́A�ʂɂ���B����������́A�S�̂���v�ʓI�ł��邱�Ƃ��w�肷��Ӑ}������i�m�[�g���_���|���t�H�j�[�͂Q���������Ȃ��j�Ƃ���Odington�̒�`�ɂ����v���A�P���I���K�k���ƌĂꂽ��K�͂ȍ�i���̌v�ʓI�I�������܂�ł���B p�Q�X�V �@���ׂĂ̐�������v�ʓI�ł��邩�A�A�P�����݂̂���v�ʓI�ł���Ƃ���ł́A�����̐������݂��ɍ��킹������́A�f�B�X�J���g�������܂ރI���K�k�����܂ގʖ{�̐����z��Ɉ˂��Ă���B�P�����݂̂���v�ʓI�ł���Ƃ���ł́A��v�ʓI�����͖��_�A���ۂɂ͂���Ӗ��A�v�ʓI�ł������B�m���ɂ����ɂ́A���������������͂Ȃ����A���ꂼ��̉����̒����͂���ɑR���ĉ������鉹���̒����ɂ���Č��肳���B �I���K�k���̃e�m�[���́A���̂̃��p�[�g���[������p����邪�A���̗��R�Ƃ��ẮA�ߑ�̌��ЁA���Ƃ�Handschin�́A�P���ɁAChorabearbeitungen�i�����ʼn̂�ꂽ���߁j�Ƃ��Ă̍�i������A�Ƃ��Ă���B���炩�ɂ��̂悤�ȍ�i�ɂ����āA�ނ炪�e�L�X�g���̂������A���ׂĂ̐����͓����e�L�X�g���ɉ̂��Ă����ip307�Q�Ɓj�B �i�����j p�Q�X�W �����I�i���� �@���I�i���̃e�N�j�b�N�́A12���I�̑�Q�A�R�O�����I�ɔނ��ʒu���Ă������Ƃ������Ă���B����́A���}�[�V�����h�y�h�h�ƃy���^���̊Ԃ�midway�ł���B���̃e�N�j�b�N�́A���}�[�V�����̂��ꂩ�瓱���ꂽ���̂ł���B����́Anote-against -note�l����sustained -tone�l���ł���A���҂͌X�̍�i���ɗׂ荇�킹�ƂȂ��Ă����B�O�҂�Summa Musicae�ɂ�����diaphonia organica�Ə̂���A��҂� organica diaphonia basilica�Ə̂���Ă����B ���I�i���́A�I���K�k�������i������j�����ꂼ��̃V���u���ɒZ�������X�}�������Ƃ����e���邱�Ƃ����ŁA���florid�łȂ��l����ω��������B����䂦�ɁA�inote-against -note�l���́j�Q�����̊Ԃ̋�ʂ͂��傫���Ȃ����B �Z�������X�}�́A��P�A�Q�A�R���Y�����[�h�ɂ��������ĉ̂�ꂽ�B�����ăe�m�[���͑�P�A�Q�A�T���[�h�ŁB���ʂƂ��āA�f�B�X�J���g�l�������܂ꂽ�B���Ɉ����L���ꂽ�����X�}�����́|�����ۂ���A��v�ʓI�ȃe�m�[���̉����Asustained -tone�l���|���R�ɉ̂��邱�Ƃ��\�ł���B�P�̍�i���ł̂Q�̗l���̑g�ݍ��킹�́A�m�[�g���_���y�h�ɂ���č��ꂽ�ΏƂ̎g�p�̂ЂƂ��������B���l���̌��������͈�ʓI�ɁA�ȉ��̌����Ō��肳�ꂽ�B���Ȃ킿�A�e�m�[���Ƃ��ċ�������鐹�̂̃����f�B���V���r�b�N���킸���Ƀ����X�}�I�ȏꍇ�ɂ�sustained -tone�l���ŁA���Ƀ����X�}�I�ȕ����ł́Aflorid�I�ł͂Ȃ��l�����g��ꂽ�B��҂̏ꍇ�A�e�m�[���̃����f�B�͉��x���J��Ԃ���Aostinato�̂悤�ȏƂȂ����B�����̗l���̌�オ��i������悤�ȑ�K�͂ȕ����̓N���E�Y���A���邢��puncta�ƌĂ�Ă���B �@���Y���̑ΏƂ͂Q��ނ̃|���t�H�j�[�̐ڍ����������łȂ��A���̑��ɂ���ĉ̂�ꂽ���̂̋�ƒʏ�̓\���X�g�ɂ���ĉ̂�ꂽ�I���K�k���̊Ԃ̌��ɂ���Ă�����ꂽ�ip�Q�U�S�Q�Ɓj�Btimbre�ɂ��ΏƂ̎Y�������l�ɂ������B 2���̐ݒ��first section��A�~�T�ł�Graduals���̑���verse��intonation�̂��߂ɍs��ꂽ�Bfirst section��verse�̎c�蕔���́A���̂Ƃ��Ă��̂܂܉̂�ꂽ�B�icf.Example84). �@���I�i���̃����f�B�́A�ό`�����O�a���͏o�Ă��Ȃ��A�����ĎO�x�ȏ�̒���͋H�ł���B�������A�O���b�T���h�l�̕����̓I�N�^�[�u����ʂ��Č�����B����̓A���u�̉e���ł����B���̉����́AAnonimous �W���uelmahym]�Ƃ��uelmuarifa]�Ƃ��������t��currentes�Ɠ��`�Ɏg���Ă��邱�Ƃł��x�������B ���I�i���̃����f�B�Ȑ��́A�p�������Y����Z�����`�[�t�����y���^���̂���������L���B���I�i���ɂ����ẮA�����f�B�͂����ΘA���I�\�������A�Œ肵���莮�ƂȂ��Ă���B���Ƃ��Έȉ��̘A���I�O���[�v�́A���܂��܂ȋȂɂ����āA13����o�����邪�A����͏��F-E�Ƃ��������e�m�[����ł���A�����A��ό`�����`���ƂȂ��Ă���B p�Q�X�X  �w�e���t�H�j�[�ɂȂ��Ă��� ���y���^���� �@�y���^�����m�[�g���_���Ŗ��炩�Ɋ������n�߂��̂́A���悻1183�N���ł���B�y���^���Ƃ������O�́APierre,the Petrus Succentor�̗��ł���A1208�|1238�N�̋L�^��8����Ă���Aoptiumus discantor�Ɠ��ꎋ����Ă���B �@�y���^���̎�ȍv���́A�f�B�X�J���g�l���ɂ�����V����clausulae sive puncta�̍\���ɂ������B���̃f�B�X�J���g�l���́A�ނ��A���̗l���ɂ����鑼�̃N���E�Y����AMagnus Liber�Ɋ܂܂�鎩�R�I���K�k�����̕����̂��߂ɑ�ւ������̂ł���B���ׂĂ̑�փN���E�Y����Ȃ��ނɋA������킯�ł͂Ȃ����A���̏d�v�ŐV���������́A�^�������A�ނ̂��̂ł���B �e�m�[���̃����f�B�͏K���I�ɌJ��Ԃ����Y���p�^�[���ł���A���̃p�^�[���́A��i�ɂ���Ď��ɂ͕ω�����B���������p�^�[���ɉ����A�e�m�[���̃����f�B���J��Ԃ����Ƃ���ł́A���̍ŏ���presentation�̏I�~�́A�p�^�[����appearance�̂ЂƂ̏I�~�ƈ�v���Ȃ��B���̂��߂ɁA����presentation�i�ŏ��̂��̂̂��Ƃɂ����Ɏn�܂�A����䂦�A�ŏ��̃p�^�[���̎��ԉ��ƈقȂ��Ă���j�ɂ����āA���̃��Y���`���͕ς����Ă���B ���̋����[��������Example86�Ɏ�����Ă���Bintroduction��A�S���߃p�^�[���̂V��appearance������A�����V��appearance��ʂ��āA�X�̉������������f�B�̂S��presentation���g�債�Ă���j�B�����f�B�́A�p�^�[���̍ŏ��̂Q��appearance�������A�����P���O�ŏI���i�}�����j�B���ʓI�ɁA�����f�B��2�Ԗڂ�presentation�ƈ�v���āA�p�^�[���̑�Q�Ԗڂ�appearance�̍Ō�̉�����X�^�[�g����i�}�����j�B�����Ă��̂��߂ɁA�O�ɂ��������̂Ƃ͈قȂ������Y���`���ƂȂ�B���Y���`���͂��������āA�c��̂Q��presentations�̂��ꂼ���ω�����������̂ɕK�v�ł���B�i���I�i���͂����A�قȂ������Y���̐U�镑���Ńe�m�[�����J��Ԃ��B�������ނ̍�i�̂������������͂��܂蔭�W���Ȃ������j�B  �s�ϓI�ȃ��Y���p�^�[���́iordine)�́A�����f�B�̌J��Ԃ��̂Ȃ���Ԃł́A���Y���I��O���E���h�o�X���`�����邱�Ƃ������Ă���悤�ł���BExample�W�U�̂悤�Ȃ��ꂼ��̃����f�B�̌J��Ԃ��ƃ��Y���p�^�[���̏d��������Ƃ���ł́A���ʂ̓O���E���h�o�X�̈��ƂȂ����B�i����́A�ߑ㉹�y�œ��Ă͂܂���̂��Ȃ��j Example84�A85�́A���Y���I�ɃA�����t�H�X�̂悤�ȃe�m�[���̐����ŁA�T�^�I�ȃ��I�i���̃f�B�X�J���g�N���E�Y���ƁA���Y���I�ɑg�D�����ꂽ�T�^�I�ȃy���^���̃N���E�Y���̔�r�ł��邪�A�y���^���ƂƂ��ɁA�Q�����ǂ̂悤�Ɍ��߂�ꂽ�Ɨ��������Y���ɂ����ē������̂���������Ă���B�V�����Q���̃N���E�Y���́A�����̃��Y���I�Ɨ����g�D�����ꂽ�d�v�ȗv�f�������Ă���B p�R�O�O�@ �@��փN���E�Y���̖L�x���͎ʖ{�Ɍ���A���������N���E�Y���̂����炩�́A�����ЂƂ̃I���W�i���ւ̑�ւƂ��Č����\�Ȃ��̂ł���A�����͓����T��e�m�[������ՂƂ��Ă���B �@���݂ł́AF�ʖ{�݂̂�90�ɉ߂��Ȃ��I���K�k�����������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�f�B�X�J���g�l����308�ȏ�̑�փN���E�Y���ƃI���K�k���l�����̂܂܂�154�̑�փN���E�Y�����������Ă���B �I���K�k���l���̑�փN���E�Y���͂����I���W�i����Z���������̂ł��邪�A�f�B�X�J���g�l���̃N���E�Y���̓I���K�k���l����u�������Ă���A�K�������Ȍ��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��BF�ʖ{�ł�W�Q�ʖ{�ł��A���I�i���̃N���E�Y���́A���ɂ��т��сA�I���K�k�������g�ŐV�������̂ɒu���������Ă���Aappendix�ɍ~�낳��āA�����Ώȗ�����Ă��܂��Ă���B �ȉ��̗�́A���I�i���ƃy���^���̗l�����r�������̂ł���BEx.�W�S�ɂ����āA�y���^���̓��I�i���̉��y���A���̐ď���̂킸���ȃ����f�B�ω��������āA�قƂ�ǂ��̂܂܂ɂ��Ă���B   p301 �@���I�i���́Anostrum�Ƃ������t�ɂ����ē����l���𑱂��Ă��邪�A�y���^���̓��I�i���̃e�m�[���̉��������̂܂ܕێ����Ȃ���A�f�B�X�J���g�l���̃N���E�Y�����ւ��Ă���B�������A�ނ�sustained- tone�l����������A���������Ƃ������Y���ɒu�������Ă���B�ނɂƂ��ẮA�e�m�[�����J��Ԃ����Ƃ�A���̕�����K���Ȓ����ɂ��邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł������B   �e�m�[���͂Q��J��Ԃ���� ���҂́Aimmolatus�̍ŏ��̂Q�̃V���u�����āA�i�|latus�����Ɂj�I���K�k���̒Z�������݂��Ă���B���I�i�����ި���ăN���E�Y�����V���u���R�܂ŁA�����Ă���ɑ����āA���R�I���K�k�����V���u���S�܂ŏ������B �@�y���^���́A�ЂƂ̃f�B�J���g�N���E�Y�����V���u���R�A�S�ŏ������B���̌�A���҂̔ł͐��̂̋傪�����B���I�i���͂��ꂩ��AAlleluia�S�̂�Ex.84�Ɏ�����Ă���悤�ɁA�J��Ԃ��A�����Ɋ܂܂�鐹�̂��U�ɐ荏�ށB�y���^���͂��̂̂��̃f�B�X�J���g�N���E�Y�����ւ��A�ŏ���incise���e�m�[���Ƃ��Ďg���A�ނ́A�c��̂Tincises�̑��Ɋ��蓖�Ă��B �y���^����2�������łȂ��A�R�A�S���̃I���K�k�����������B�����͂��ꂼ��tripla, quadrupla�ƌĂ�Ă���B�m���Ă���R��quadrupla��Viderunt,Sederunt,Mors�ł���B���l��tripla��Alleluia Posui adjutorium,Alleluia Nativitas�ł���B1198�N��Odo de Sully�i���̖��߂͐V�N�̉��y�Ɍ��y���A���̋G�߂ɓT��I�Ɋ��蓖�Ă�ꂽSederunt�ɊW���Ă���\���͂���B3���̃I���K�k���́A�����Ƃ�����������悤�Ɏv����B�Ȃ��Ȃ�A�����͌v�ʓI�L���@���Ȃ���Ă��邩��ł���B�����͓��ɏd�v�ȕύX�Ȃ��Ɉ����p����Ă������B �@�m�[�g���_����tripla,quadrupla�́A�����I�ɂ́A�e�p�[�g�ɉ�����ꂽ�����f�B�̎��̏d�v�����S�̂Ƃ��ēI�Ȃ��̂ł��鏉���̃I���K�k���Ƃ͈قȂ�B�����f�B�f�ނ̂������́A2����i����r�����ꂽ���̂ł���A�@�A�����Ė��w��_���X��i�̉e�����܂����݂���B �㐺���̓��[�h���Y���ɂ����ĒZ���A���̃��[�h���������Α����o������B��P���[�h�ł���B���ɒނ荇���̎�ꂽSederunt�̂悤�ɁA�f�B�X�J���g�����̂��ׂĂ�I���K�k�������̏㐺���ɂ����ĂЂƂ̃��[�h�������L���ꂽ�d�v���́A���̐k���鉹����Y�����A���X���ƃI���K�k������ɂ����Ĉ��|���Ă���A�e�m�[���́u��v�ʓI�v�ȕێ����Ƃ͌���I�ɑΏƓI�ł���B �������A�y���^�������I�i�����A�f�B�X�J���g�l���Ɠ��l�A�I���K�k�����g�p���Ă��邪�A�y���^���ɂ����ẮA�f�B�X�J���g�l���́A�㐺���̃��[�h���Y����ʂ��āA�I���K�k���̏�ԂɃA�v���[�`����B�Q�̗l���̊Ԃ̃��Y���̋�ʂ́A�e�m�[�����v�ʓI����v�ʓI���ɂ���Ă���B�㐺���͊T���āA���݂̊T�O�ł́A�\�v���m�A�A���g�ō\������Ă͂��炸�A�����ꏭ�Ȃ���A�P�Ȃ鉹���ł���A�����Ό��������A���ꂪ�P�R���I�|���t�H�j�[�̈�ʓI�ȓ����ł���B p�R�O�R �@�y���^���̃����f�B��͑����̗�ŁA�����ꂽ�O�a���ł���A�䂦�ɁA���I�i���̂���ƌ���I�ɈقȂ��Ă���B�a���I�ɎO�a���������̂̓m�[�g���_�����y�̓����ł͂Ȃ����A�ɂ��ւ�炸�A�O�a���̌��ʂ́A�����A�ܓx�A�I�N�^�[�u�������ɂ����Ζ苿�����Ƃɂ���āA�����Ă����ꂽ�O�a���A�Ȃ����A�ЂƂ̎O�a���������L���ꂽ��̔w�i�ɂ���A�����ł����o�߉����ɂ���đ�������āA�\������Ă����B����䂦�A��i�̐��i�́A�����f�B�̎������A�a����Y���̐����ɂ���Ċm�����ꂽ�B �P���Șa���ւ̃��^�[���₻������̕p�ɂȏo���́A���w�I�ȃw�e���t�H�j�[�̐��i�Ɗ֘A���Ă���悤�Ɍ�����B�㐺���͎O�a���̉���D��Ȃ��A�����Γ�x�A�Z�x�A�ɂ���ĕ�[����A����䂦�ɋ����܉����ʂݏo���B�������A�O�a�������o���͋�����O�x�̑���́A�܉����K��S���K�V�X�e�����o�����X�ɂ����ē��h���Ă��邱�Ƃ����� ���s�ܓx�A�l�x�i�p�ɂȎl�x�͖��_�A�܂����a�����Ƃ��Ẳ������Ċm���͂��Ă��Ȃ��j�ɂ��Ă͑����̐i��������A���̂��߂ɁA�����̕��s�I���K�k���ƃt���[�ȃw�e���t�H�j�[�I���K�k�������W�̂Q�����ł���̂ł���A���̂Q�̕����́A�m�[�g���_���̃I���K�k���̍��ɔQ�荇�킳���悤�ɂȂ����Ǝv����B�e�m�[���̃O���[�v���قȂ�����i�ʼn��x�������Ƃ���ł́A�ЂƂ̍�i�ɂ��邷�ׂĂ̏㐺���́A���̍�i�ɂ���������B p�R�O�S ���J�m���ɂ��ā� �@�m�[�g���_����i�̂���Ȃ�����́A�J�m���̓o��ł���B���̍H�v�́A�|�p�I���y�ɂ����Ă͏��Ȃ��Ƃ��A2�������邢�͂���ȏ�̃����f�B�[�̌����̈�тł���B����̓h�C�c���Stimmtausch�ƌĂ�AViderunt���炻�̗�����o�����Ƃ��ł���B�i�ȉ����j �����ЂƂ̃J�m���̋N���́A�����̏��ɂ�����I�[�o�[���b�v�A�T��I�ɘA������ĉ̂���ہi�̎�̉������ŏ��̃O���[�v���̂��I����̂�҂ĂȂ������ɓ����Ă���ꍇ�Ȃǁj�ɋN����I�[�o�[���b�v�ł���B ����Ȃ�N���́A�̂��ۂ̒P���ȃA�N�V�f���g�ŁA�̂��蓯�m����Ӑ}�I�ɃY�����肷��ꍇ�ł���B�Ƃ��ǂ��A�I���K�k���ɂ����ẮA�͕킪���Ȃ蒷���������肷��B p�R�O�T �����̑����� �@�����́A�m�[�g���_����i�ɂ����ẮA�����Ȗ�����������BOdington�́A�e�m�[���̕ێ����̓g�������ʼn̂��邪�A����͔C�ӂł���A�Ǝ咣���Ă���BAnonymous�W�́A�`���ɂ�����S�p�[�g�ɂ�����duplex long�̎g�p�ɂ��Ę_���Ă���B���̌��ʁA���a�����Ɓu�n�܂�O�̎n�܂�v�ƌĂ���Ԃ̑g�ݍ��킹�Ƃ������ƂɂȂ�B������܂��A�g�������̂悤�ɉ̂�ꂽ�̂�������Ȃ��B �O�q�����悤�ɁA�I���K�k���́A�`���͋��a�����ł���Ƃ������[���ɏ�ɒ����ł���킯�ł͂Ȃ��B����͌��݂ł�appoggiatura�ƌĂ�A�e�m�[���ƕs���a���������`���ł���B������Anonymous�W�́A�ŏ��̕s���a���́A�e�m�[���̓����x�点�邱�Ƃɂ���āA���t�ɍۂ��Ĕ�������ׂ��ł���A�Ǝw�E���Ă���B�����A�ʖ{�ł́A�ŏ��̃e�m�[���̉����́A�����A�������E�ւƃV�t�g���ď�����Ă���B ���炩�ɁA�e�m�[���̑����́A���t�҂Ɉς˂��Ă����B�t�����R�́A�I���K�k���ɂ����ẮA�e�m�[���͏㐺���Ƃ̕s���a��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�����Ă���i�s���a���������j�́A�V����������}�����邱�Ƃ�x�~�ɂ���čs����A�Ə����Ă���B ���I�i���̗l���̓����ł�����currentes�́A�����̕ʂ̃^�C�v�������炵�Ă���BStimmetausch�͖��炩�ɁA�����I�����̈��ƊŘ�Ă����B����́AGarlandia�ɂ���ĐF�t�����ꂽ�icolor�j�������̍H�v�̍Ō�̂��̂ł���B�����đ��̂��͖̂��炩�ɑ����I�ł���B p�R�O�U �I�N�^�[�u��ܓx�ɂ�炬��^���邱�Ƃ́A�������̃p�^�[���ɂ���ČJ��Ԃ����B����䂦�ɁA�ܓx�ɂ����ẮA�@���ꂼ��̂�炬�̉��̂��ƂɁA���̉����ɖ߂�B�A���\���t�@�\�t�@�\�~�t�@�~�t�@���Ƃ������悤�Ȃ������̘A���p�^�[���̘g���ł̌J��Ԃ��A������B �����ЂƂ̍H�v�Aflorificatio vocis(repetition of one or more notes in a conjunct melodic movement), �́A����Z�����@�̒��ڂ̌J��Ԃ�������A���g�ɌJ��Ԃ����܂ށB������Acolor�́A�J��Ԃ����܂݁A���Y���f�ނ����ʂ���ă����f�B�ɉe����^���Ă���B�d�v�ȕύX���I���K�k���ŋN����ꏊ�A���Ƃ��A�f�B�X�J���g���ʂƃI���K�k�����ʂ̕����_�ł́A���Y���I�Ɏ��R�ȋ��copulae(�A���j�ƌĂ�A�ߑ��cadenza�̌��ʂƓ��l�ł���A���ꂪ�}������Ă���B�����́A�����ɂ���Z���ɂ���A�ߑ��coda���l�A�Ȃ̍Ō�ł̏ꍇ�ɂ����Ƃ������Ȃ�B ���I���K�k���́h�n���I�h�l���� �t�����X�傽�镶���I���S�Ƃ��ăp�����V�����Z�p�I�l���W�����Ă���ԁA�t�����X�ꌗ�̒n���́A���ێ�I�ȃI���K�k���̋Z�p��ۑ����Ă���A���Ƃ��Ƃ͂��̋N���������p���ł̓����悤�ȗ���ɐg��C���Ă����B���̋Z�p������n���n���l���ƌĂԂ��ǂ����ɂ��Ă͂Ƃ������A�e�m�[���͕ێ����Ȃ��œ������A�ؗp�����v���C���\���O�̓V���r�b�N�ł�������A�����X�}�I�ł������肷��B�㐺���ƃe�m�[���̊Ԃ̃��Y���Ⴂ�́A��菭�Ȃ��Ȃ��Ă���B��i�͈�ʓI�ɁA�m�[�g���_���̍��x�Ƀ����X�}�I�ȗl���͔������Ă���A�����ꕔ�������Ȃ��Ă��邾���ł���B�ێ����̌����́A�S�̂̃`�����g�����f�B����葕�����邱�Ƃ��\�Ƃ���B �@�X�y�C���̓|���t�H�j�[�̑����̊J��Ɋ֗^���Ă������Ƃ́A�b���������@�b�������������������ɂ���ďؖ����ꂽ���A����̓X�y�C���N���̂l�����������@�a�������D�m�����D20486�ʖ{�����łȂ��A̴ٶ�ʖ{�ɂ���Ă��܂�������Ă���B���҂̓m�[�g���_���l���̉e�������������łȂ��A�I���K�k�����܂ރm�[�g���_����i���������Ă���B���X�t�G���K�X�ʖ{��14���I�̂��̂ł��邪�A���̓��e�́A���ꂪ�����ꂽ�����̂��Ȃ�Â����̂ł���B����䂦�A12���I������Verbum Bonum�͂����ɍČ�����Ă����AVictimae paschali�̂Q���̃I���K�k���ݒ�́A�����I���K�k���̋����[����ƂȂ��Ă���BCortona�̎ʖ{�Ƃe�ʖ{����lauda�́A�|���t�H�j�[�̐����Ȃ���ł���B�����Ă����ɂ́A���������Z�p��`����ɂ͂��܂�ɏ��Ȃ���i�����c����Ă��Ȃ��B ���R�O�V ��Conductus�̗����Ɛ��ށ� �@�p���ɂ����ẮA�I���K�k�����̃f�B�X�J���g�p�b�Z�[�W�g�p�̑����́A13���I�̌㔼�̏����ȃI���K�k���l���̑ޔp�ɋN�����Ă���B�������A�I���K�k�����̂����Ƃ����S�ɂȂ��Ȃ����킯�ł͂Ȃ��B���e�b�g�̍��ڂŘ_����悤�ɁA�����́A���g�̂����ɁA�V���������̎���h���Ă����̂ł���B �@�m�[�g���_���|���t�H�j�[��conductus�ɂ����ẮA�e�m�[���͌����ĕێ����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�����鐺���i�ʏ�S�����j�́A�����ꏭ�Ȃ���A�P��̃��Y���œ����B�@conductus�̉��y�́A����䂦�ɁA�S�̓I�ɁA�u���b�N�R�[�h�I�ɂȂ�B�e�L�X�g�͒ʏ퉹���I�ł���B���t�͂��ׂẴp�[�g�ɂ����ă��e����ł���B �t�����R��conducutus�ƃI���K�k�����Acum littera et sine�Ƃ����l���ň������B�����Ă���́A���ׂĂ̐��������t�������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ɖ��߂��ꂽ�B�����������߁A���邢�͏㐺������y�ʼn��t���ꂽ�Ƃ������́A�ʖ{�ɂ�����conducti�������Ƃ����̐����ɂ����̎��������Ă��Ȃ��Ƃ�����������x�����Ă���B �������A��i���X�R�A�`���ŋL�����ꂽ��A���ׂĂ̐������P�ꃊ�Y���Ői��ł������ƂŁA����ȏ�̎��������K�v���Ȃ������Ƃ����������l������B�������A������conductus�̐����́A�\���̏d�v���̓_�ŁA�s��X�^���U�̍ŏ��ƍŌ゠�邢��penultimate�ȃV���u���Ƃ��āA�����鐿����������ɒP�ꃊ�Y�����ێ����Ă���A�����Ɏ��g�̃����X�}��u���������肷��B���炩�ɁA�t�����R���������Ƃ�1conductus�̂������������A���Ȃ킿�����X�}�̂��Ƃł���B �v����ɁA���ׂĂ̐����͉̂���ׂ���ɂ����ē����̎��������Ă����BDiscantus Positio Vulgaris�́Aconductus��super unum metrum�i�I���K�k���ł����e�b�g�ł��Ȃ��j�̃|���t�H�j�[��i�ł���A�Ƃ����Ă���Bmetrum�Ƃ������t�́Aconducti���I���K�k�����獷�ʉ������A�f�������������i�U���j���̑��̃e�L�X�g����b�Ƃ��Aunu���Ƃ́A���������e�b�g���獷�ʉ�����B �@�\����̏d�v�_�ł��郁���X�}��conductus�̕��ނ́A�V���r�b�N�ȗl������ł��邩�Ƃ������ƂłȂ���Ă���BAnonymus�W���R����conduti�Ɍ��y������ɂ����ẮACoussemaker�̔ł͋�Ǔ_��ʂ��āA�`�e��simplex�������ɓK�p���Ă���B�����āA�ߑ�̍�Ƃ́A�ނ�����������i��caudaae�������Ȃ����̂ƈʒu�Â������̂ƐM���Ă���B�������ACoussemaker�̌������Ǔ_�́A���̐M�O�̌��������������B����ɁA�ނ̘_���̕ʂ̉ӏ��ɂ����āAAnonimus�̓|���t�H�j�[conducuti���烂�m�t�H�j�[����ʂ��錾�t���g���Ă���B ���R�O�W �@�|���t�H�j�[�I��conductus�̐��҂́A�����I�ȃe�L�X�g���������f�B����b�ɂ��������̃I���K�k���ł���B��������́A�Z�N�G���c�B�A�ł���B�i���̂悤�ȉ����I�ȃe�L�X�g�����I���K�k���Ƃ��ẮA�r���DMarthial�h�y�h�h��Mira lege������B�����ł́A�\���I�d�v���Ƃ��āA�������Ƀ����X�}�����o���j�B�䂦�ɁA���̂悤�ȉߓn���̍�i�ɂ����ẮA�e�m�[���̃����f�B�́A�O���S���I���̂���ł͂Ȃ��A�I���K�k���̂��������肠�Ƃ̓��t����̂��̂ł���B �m�[�g���_���ɂ����ẮA���Ƃ��Ƒ��݂��Ă����e�m�[���́A�V�������s�ɏ��z�����Ă������B�t�����R�́uconductus����낤�Ƃ�����̂͂܂��ł��邾���������e�m�[�������ׂ��ł���B������duplum��������B��R�̐������~�����̂ł���A�e�m�[����duplum�ɍ����悤�ɂ��ׂ��ł���v�Ǝ咣���Ă���B���̋�́Aconductus�̃e�m�[���̕p��ȃI���W�i���e�B�̏؋��Ƃ��ĂłȂ��A�e�m�[�������݂��Ă��Ȃ��Ă������A�����́i�e�m�[���Ɓj�����ł͂Ȃ��A��x�ɍ��ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ă��ċ����[���B�O���S���I���̂̃e�m�[�����Ȃ��ł́A�ЂƂ�̎�ɂ��conductus�Ƒ��̐l�ɂ��I���K�k����e�b�g�̎�v�ȈႢ��1������Bconductus�͂��̂悤�ɁA��ȉƂ������̑z���������R�ɔ����ł����ŏ��̃|���t�H�j�[�̌`���Ȃ̂ł���B �@�e�m�[�����ŏ��ɏ������ׂ��ł���Ǝ咣���āA�t�����R�͂��ꂪ��v�����ł��邱�Ƃ��Î����Ă���B���������ۂɂ����ẮA���̓�������������邱�Ƃ͂܂�ł���B �@���I�i���͖��炩�ɁAconducti�͏����Ȃ������B�������y���^���͏������B�`������y����s IV �́A���ɁA�R����Salvatoris hodie,2����Dum sigillum,�P����Beata viscera���y���^����ł���Ƃ��Ă���BBeata viscera�́AChancellor PhiliPPe ��ł���ƌ����Ă���B �|���t�H�j�[��i�ɂ����āA�y���^���͑O�q�����悤�ɁA�X�^���U��verse�̍Ō�̃����X�}�ɂ����āA���Ȃ�̘a���I�ȗl�����g�����B���Ƃ��A�d�v�ȃV���u��������������A���q�I�Ȍ��ʂ���邽�߂ɁB �@conductus�̃e�L�X�g�́A�P���ł��낤�������ł��낤���A�����ɂ����Ă��Ȃ蕝���������B�����͏@���I�ł���A����_�ł͓T��Ɋ֘A���Ă������A���S�ɐ����I�Ȃ��̂��������B��҂̃^�C�v�̃e�L�X�g�͏d��Ȑ����ł��邱�Ƃ������A���̏d�v�ȏo�����ւ̃R�����g�̖������ʂ����Ă����B �@�P�P�̃m�[�g���_��conducti�́A���X�t�G���K�X�ʖ{�ɂ����āA�v�ʓI�L���@�ɂčēx�F�߂���B��������conducti�̑����́A���������L���@�ɂ���Ďc���Ă���B����ɁA���y���قƂ�ǂ̕����ŃV���r�b�N�ł��邽�߂ɁA�ߑ�I�L��������Ȃ����Ƃ������������B���������ł́A�A�����`���ɂ��I����ʂ��ă��Y���������Ă���B�M�L�҂͂���䂦�ɂ����A���іڂ��ق����˂Ȃ�Ȃ��悤�Ȗ��ɒ��ʂ����B �����X�}���ǂ��ɂ��낤�ƁA�ނ�͘A�����ɂ��L���@��[�h���Y���̉��߂łł�����L���Ă���B���X�t�G���K�X�ʖ{�ł�13���I��conducti�̃��Y�����Ɍ��𓊂������邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����͋^�₪����B�Ȃ��Ȃ炱���̔ł́A���̎ʖ{�����ꂽ�P�S���I�̉e�����Ă��邩��ł���B�V���r�b�N�ȉ��y�ł́A��T�A�Q���[�h���Y�����x�z�I�ƂȂ�B��T���[�h�̏ꍇ�A�e�L�X�g�̉�����trochaic��iambic�ł���ƁA��������郊�Y���͂R���q���Q���q�ƂȂ肪���ɂȂ�B�������A�S�̓I�ɂ́A�R���q�̃��Y����13���I�̉��y�I�ł͎x�z�I�ł������B p310 �@�ȉ��̗�́A�m�[�g���_��conductus�̐����������Ă���B�P�ɃI���K�k���̂悤�ȃ^�C�v��conductus�́A�`���͕ω��ɕx��ł���A�e�L�X�g�ɂ���đ傫�ȉe����������B���̉��y�͋����[��������ƂȂ�B����䂦�ɁASt.V�ʖ{�ɂ����ẮA�P�O�̂Q��conducti���i���悻1244�N����1248�N�j�������X�}���邢��caudae����v�ȕ����̂��Ƃ�refrain�Ƃ��ċ�������Ă���B�����͏�ɓT��I�ȌJ��Ԃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�����[���ω��������Ă���B����conductus�ɂ����ẮA�����X�}�͂Q�����ʼn��x�������B�J��Ԃ��ɂ������オStimmtausch���Y�����Ȃ��Ă��B�㐺���͌ܓx���Ɉڒ�����A���̐����̓I�N�^�[�u�����グ���A���ۂ̓�d�̑Έʖ@�̗Ⴊ�F�߂��Ă���B ��������conducti�͂��Ȃ���j�I�ȋ����ł���BSt.Louis�̎^���ɂ�����ŏ��̃e�L�X�g�́A�����ď\���R�Ɍ��y����Ō�̂W�́A1249�N�Ɏ���A�G�W�v�g��St.Louishe�������B �@���X�t�G���K�X�ʖ{�́A��L��11�̃m�[�g���_���|���t�H�j�[conducti�̑��ɁA���ł͒m���Ă��Ȃ��U��i���܂܂�Ă���B�����̂����̍Ō�͂i���� ��������s �q ������rici�ɋA����Ă���B ���̃O���[�v�̂����ЂƂ̖��炩��conductus�́A���ꂪ�����ɉ̂�ꂽ�Q�̃e�L�X�g�����A�����̃��e�b�g�ɂ����Ă͕��ʑ��݂��Ă����e�m�[���������Ă��邱�Ƃł���B���X�t�G���K�X�ʖ{�Ɋւ��ẮAp�R�V�V���Q�ƁB p�R�P�P �@1250�N���A���e�b�g�̗��s�́Aconducti�̍�Ȃ��I��点���B�������A�O���P�I���������悤�ɁA�܂�����͑��݂��A���Ȃ��Ƃ�1300�N���܂ł͉��t����Ă����B�P�S���I�㔼�ɂ́A�����������Q����Ă����ip�R�R�P�Q�Ɓj�B�������Aconductus�̎��ł͂��͂�N�̖ڂɂ����炩�ł������B���̋Z�p���A���e�b�g�̂���Ɉ��ݍ��܂�Ă������B����́A�C�^���A�̃g���`�F���g���y�̎�v�ȃ\�[�X�ƂȂ����B �����e�b�g�̋����� ���e�b�g�́A13���I�̃|���t�H�j�[�`���̍ł���v�ȎY���ł���B���̎�ȓ����́A�@�e�L�X�g�̑��l���A�A�����̃����f�B�𗘗p�����e�m�[���A���̃e�m�[���͌J��Ԃ����Y���p�^�[���ƂȂ�A�y���^���̃f�B�X�J���g�N���E�Y���ƊW�������Ă���B ���̂悤�ȂP�R���I���e�b�g�́A�p���X�g���[�i��o�b�n�̎���ɓ��l�ɖ��t����ꂽ���̂Ƃ͔��ɈقȂ��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��ꂽ���B �@St.Martial�̃I���K�k�����A�e�m�[���ƃI���K�k���������Ɨ����A����͌Â���i�ł��܂��F�߂��Ă����Q��i���܂�ł��邱�Ƃ��v���o���Ă������������B���炩�ɁA�����ȃI���K�k���`���ɂ����ẮA�㐺���̉��t�҂̓e�m�[�����t�҂����L�����ׂ������͂����������B�������������́A�O���S���I���̂ɂ�����A���������Z�N�G���c�B�A�`���ތ����ƂȂ����Â��ߒ��Ǝ��Ă���B����́A�㐺���̕ʂ̃e�L�X�g�̗̍p���ipolytexutuality�j�A�v���C���\���O�̃e�L�X�g�́A���g�̃V���u�����������ɂ����āA���ꂼ��̉������������邱�Ƃ�����ɂȂ����B �͂����炩�ɁA�f�B�X�J���g�l�����ێ����l�������g���Ă����Ƃ��Ă��A�����ł������B������ɂ��Ă��A�e�m�[���͂��ꎩ�g���v���C���\���O�̃����X�}�ł��郁���f�B�������Ă����B���炩�ɁApolytexutuality�̏́A�m�[�g���_���ł͕��u���ꂽ�B�����炭�ŏ��́A�i��ł͎��グ��ꂽ�悤�����j���̌��t���̂����Ƃɂ���āA�T��̃e�L�X�g���s���ĂɂȂ邱�Ƃɔ������Ă����ł��낤���B �������A�����������Ƃɂ��Apolytexutuality���A�y���^���̎���̃m�[�g���_���N���E�Y���ɏo������悤�ɂȂ�B���e�b�g�̂悤�ɑ��ɂ��Č�����Ă��郁���X�}�Ƃ��Ă������̎ʖ{���ɑ��݂���N���E�Y���ł���B���Ȃ킿�A�V���r�b�N�ȗl���̏㐺���ɁA�e�L�X�g��t�����錋�ʂƂȂ�BF�ʖ{�ɂ͂���痼�҂̉��y���܂܂�Ă���B�p�����̃��e�b�g�͂��ꂩ��A��փN���E�Y���̗ނ��Ƃ��Ă̓������n�߂��B�����āA�y���^���̎���ȗ��A�N���E�Y���͒ʏ�̃f�B�X�J���g�l���ƂȂ����̂ł���B p�R�P�Q �@�̃e�L�X�g�̑��l���A�����̃��e�b�g�̎����I�Ȋ�ł���B�A�̊����̃����f�B�𗘗p�����e�m�[���́A��ʓI�����ł����ɍ̗p���ꂽ���A���I�̏����ɂ����̌㔼�ɂ���ɑ��݂��Ȃ������B�@�A�A�Ƃ��ɁA�y���^���̗l���ɂ����ăf�B�X�J���g�N���E�Y�����ɏo���������߂ɁA�ނ̓��e�b�g�̔����҂ƌĂꂽ�̂ł���B �I���K�k���́A�v���C���\���O�̉��y�I�g���[�v�X�ł���A�e�m�[���ɂ�����J��Ԃ��̃��Y���p�^�[���ƂƂ��Ƀf�B�X�J���g�𐄂��i�߁A�����ʂ�g���[�v�X�ƂȂ�A���e�b�g�����܂ꂽ�B �@���e�b�g�̃e�m�[���́A�����A�y��ʼn��t���ꂽ�B����䂦�Q�A�R�A�S���̃��e�b�g�́A���ꂼ���y���A���y�I��solo,duet,trio�ƌ�����B2�����e�b�g�̃e�m�[�����y��ƂƂ��ɉ��t�����A�ނ��Apolytextuality�̖��͂Ȃ��Ȃ邪�A�e�m�[���͒ʏ�A���Ƃ��Ƃ͐��y�R���ł���̂ŁA����͑�Q�̃e�L�X�g�̃q���g�ƂȂ邱�Ƃ��낤�B �@motet�ɂ����ẮA�e�m�[���̏�̃p�[�g�A�I���K�k����duplum�́Amotetus�Ƃ������O�����Ă���B����̓t�����X���mot("word")�ɗR�����邪�A���̖��O�� �S�̂ɂ����Ă���B�R�Ԗڂ̐�����triplum,4�Ԗڂ�quadruplum�ƌĂ��B�i�e�m�[���Ɂj2�����t�����ꂽ�R�����e�b�g�́Adouble motet�ƌĂ��B�i���l�Ɂj�S�����e�b�g��triple motet�ƌĂ��B���K�I�ɁA�����̃��e�b�g�͂��ꂼ��̐����̍ŏ��̌��t�ɂ���Ė��������B���Ȃ킿�A���ꂼ���incipit���邢��timbre�ɂ���āB�㐺�����V���r�b�N�ł���e�L�X�g�ł́A�P�S���I�̍�Ƃ��A�Ȃ��A���������͂�e�m�[���������Ă͎g���Ȃ������ƌ����ׂ��@������o�����̂��A�Ƃ������R�������ł���B �@��90�́A�P�R���I���e�b�g�̎傽�鐫����������Ă���B �@�����̃��e�b�g�͂S�̑傫�ȃm�[�g���_���ʖ{�ɑ��݂��Ă���BW1�ʖ{�͗]���ȃ��e����e�L�X�g�Ńg���[�v�X�����ꂽ�ŏ��̃N���E�Y�������ڂ��Ă���B�m�[�g���_�����e�b�g�̏����A���悻1200�N����̂��̂ł���B���̎ʖ{��Madrid�ʖ{�ł́Aorgana��conducuti�́A���q�ɂ����Č݂��ɕʁX�ł���A���e�b�g�͒P�ɂ����̊Ԃɂ�܂���Ă���B�܂�A���炩�ɂ܂��A��ʂ��ׂ���ނƂ͊Ř�Ă��Ȃ������킯�ł���B p�R�P�R ���̑��̏d�v�ȃ��e�b�g�R���N�V�����̓����y���G�ʖ{�ł���B���̍ŏ��̂U���q�́A�ǂ�ȑ��̎ʖ{�ȏ�ɁA�P�R���I�O���̂������ނ̃��e�b�g�����ڂ��Ă���B�����̍��q�̍Ō�́A�S�̓I�ɁA13���I�O���ɑ�������2�����e�b�g�����グ�Ă���B��V�A�W���q��13���I�̌㔼�̃��e�b�g�l���������Ă���B��W���q�́h�n��I�h�l���̍�i�����ڂ��Ă���B �l���ɂ�����Ⴂ���鎞���́A���悻1250�N�ł���Ƃ�����B13���I�㔼�̃��e�b�g�͂܂��A�a����������g Ed. �m. 665�ʖ{�Ɏ��ڂ���Ă���i�ނ��A���̎ʖ{�́A�����y���G�ʖ{���l�A�Â��m�[�g���_�����p�[�g���[�̉��y���܂����ڂ��Ă���j�B����ɁA�c��r��st�ATurin�Ȃǂ̎ʖ{������B �����A���e�b�g�͕����I�ȃ��[�h�L���@�ŏ�����Ă����B�S�V�b�N�l�E�}��letter notation�����������B����ʖ{���̍�i���������[�h�́A�K���������̑��̍�i���������̂Ɠ����ł���K�v�͂Ȃ������B�����炭�́A�`���ɏ]���ď�����Ă����̂ł��낤�i����̓f�B�X�J���g�@�N���E�Y���ł����Ă͂܂�j�B�����I�ȃ��[�h�L���@�́A�v�ʋL���@����ʓI�ɂ�蕡�G�ȍ�i����������悤�ɂȂ���������ł������g��ꑱ�����B�v�ʋL���@�̃N���A���́A�˂ɃX�R�A�`���ŋL������Ă����i���́j���e�b�g�ɂ͕s�v�ł������B p�R�P�S �����āA�i�v�ʋL���@�́jadvantage�͂�������o�Ă����B����䂦�A�v�ʋL���@�́i�e�������j�Q��ɏc��icolumn�j�ŏ����~�낳���R�����邢�͂S�����e�b�g�̏㐺���ɂƂ��ẮA�ʏ�̂��̂ƂȂ����B�������A�y�[�W�̈�ԉ��͉��������ς��A�e�m�[���p�Ɏc����Ă����B  �������A���܂蔭�W���Ă��Ȃ��Ƃ���ł́A�X�R�A�L���@�͑������B���ɂl����rid Bibl �C �m ����. 2o486�ʖ{�ł́A���Ƀe�m�[���̋�Ԃ��c�����ƂɎ��s���Ă���B�����������Ƃ��N����Ƃ���ł́A�L�����ꂽ���y��conductus�̂悤�Ɍ����Ă��܂��B���ɁA���ׂĂ̐����������e�L�X�g�ł���ꍇ�B�����ă��e�b�g�̈ꕔ�Ƃ��Ẳ��y�̐^�̐����́A��i���A�e�m�[�������݂��鑼�̎ʖ{�Ō����������ɂ̂ݏ��߂Ė��炩�ɂȂ�B �Ȃ�����́A�e�m�[����conductus�Ɍ�Ɂh������ꂽ�h�ꍇ�Ƃ͈قȂ�B�Ȃ��Ȃ�A��Ȃ̓e�m�[���h����h���ꂽ����ł���B�e�m�[�������e�b�g���痎�Ƃ���邱�Ƃ͂��蓾�邵�A�㐺����conductus�Ƃ��ĉ̂��A���邢�̓����f�B���܂��e�m�[���ƊW���Ă���ꍇ�́A�e�m�[�����L������K�v���Ȃ����Ƃ�����B �@�R�����邢�͂S���̃N���E�Y���Ɋւ��ẮA�㐺�����ׂĂɓ����e�L�X�g�������邱�Ƃ͂܂��ŏ��ɍs���邱�Ƃł��邪�A�����͑����Ȃ��B�V�����e�L�X�g�͂�����tripla��quadrupla�ɁA���V�������̂Ɏ���đ�����B���̂悤�ɂ��āA���ꂼ��̐����͎��g�̃e�L�X�g�������ƂɂȂ�Adouble motet,triple motete������邱�ƂɂȂ�B �y���^����ނ̓�����l�����́A�ނ�̃��e�b�g�ɂ����āA���������������s�����B�ނ�̓��e����e�L�X�g�݂̂������A����͂b����������������r PhiliPPe�ɋA������B��⎞�オ���邪�܂�1250�N�����O�ɁA��X�́A�t�����X��̃e�L�X�g��������B����́ASt.V�ʖ{��Munich mus.4775�ł���B�����y���G�ʖ{�̑�R�`�T���q�ł́A��v�ȕ����͂R������i�݂̂����ڂ���A��R���q�̓��e�����moteti(dupula)�� �t�����X���tripla�i�Gbilingualmotet)�����ڂ���A��S���q�͂��ׂă��e����̃��e�b�g�ł���A��T���q�͂������̗�O�������A�㐺���͂��ׂĂ��t�����X��ł���B�e�m�[���͂��ׂă��e����ł���B�t�����X��̃e�m�[���́A13���I�̑O���ɂ͏o�����邪�A����̓t�����X��̎g�p�����Ƀ|�s�����[�ɂȂ��R�l�����ł�薾�m�ɂȂ�B�����̃t�����X��e�L�X�g�́A���D���̃��e����̂����contrafacta�ł���B��S�l�����ɂ́A���e����̃e�L�X�g�͍ēx�D�܂�A�t�����X��N���̑�����contrafacta��������悤�ɂȂ�B �@��葁���ɂ́A�㐺���ʼn̂�ꂽ�e�L�X�g�́A��ʓI�ɂ́A�e�m�[���̃e�L�X�g�̃p���t���[�Y�ł��������A����͂܂��ɐ^�̃g���[�v�X�ł������B�t�����X��e�L�X�g�̏o���ƂƂ��ɁA�㐺���̓e�m�[���Ƃ̊W�������A���Ƃ�13���I�̑�R�l�����I�ɂ́A�V�����e�L�X�g�͂����ΐ����I�ƂȂ�A�����̓g�����F�[���̉̂�����ꂽ�B���������t�����X��e�L�X�g�͂��̐����������͕ω����A�p���ɂ�����قȂ�Љ�K���̐�����`���悤�ɂȂ����B�iGesellschaftsmotetten�j�B�����͎��̏�ł̈��̎���verse���܂�ł����B motetus�͏����}���A�ւ̃��e����̎^�̂ł���Atriplum�̓t�����X��̃��u�\���O�Ƃ����悤�ȁA�����Ȗ��������ɁA���e����ƃt�����X��̓�d���e�b�g�ɂ����Ĕ��������B�ߑ�̌����҂͂����`���I�ȍ����Ƃ݂Ȃ����A����͒����ɂ����ď������A�̑��݂������ɐ��݂��Ă���Ƃ����i�C�[�u�ȒP������������Ă���̂�������Ȃ��B���ׂẴ��e���ꃂ�e�b�g�ɖ߂�ƁA�قȂ鐺���ɂ����Ďg��ꂽ�e�L�X�g�̃Z���X�̊Ԃɂ́A��薧�ڂȊW���Ċm�����ꂽ�̂ł������B p�R�P�T �@13���I�̃��e�b�g�́A���Ȃ���̂Ɠ��l�����I�ł��������B�d�v�ȓ_�́A���e�b�g��cantilena�͐����I�Ȍ|�p�I�|���t�H�j�[�̍ŏ��̗�ɂȂ�Ƃ������Ƃł���B����䂦�A���������S�ʂ������Ă��郂�e�b�g�́A����ʼn��t����邱�Ƃ��z�肳��Ă���킯�ł͂Ȃ��A���܂�ɕs�K���ȃe�L�X�g�̍�������i�͋���ł͉̂�ꂸ�A�������y�Ƃ����́A�����̍�i���Ȃ����킹�A���e�b�g�̗v�f�����łɗ���ɏ���Ă��鎞�ɁA�P�ɏ[�����Ă��������Ȃ̂ł���B �@��葁���̗l���ׂ�ƁA��X�́A�m�[�g���_�����e�b�g�ɂ����āA�e�m�[�����A��i�̗R���̌����ɂ����Ċ��҂���Ă���ʂ�A���x���J��Ԃ���Ă��邱�Ƃ��킩��i��W�U�Q�Ɓj�B����͒ʏ�A�J��Ԃ���郊�Y���p�^�[�����Ă���A�m�[�g���_����organa�ɗR�����锼���I��ʂ��đ����Ă���B�������A�p�^�[���́A�啔���̎���͎ؗp���������f�B��W�Q���Ȃ��悤�ɁA�����f�B�̎��ɊW�Ȃ��A���i�Ƀp�^�[����K�p���Ă����B�������ASt.V�ʖ{�ɂ����ẮA�̂��̔��W���\������Ă���B �����̃e�m�[���͑����̃��e�b�g�ɍD�܂�āA���x���Č�����Ă����BIn seculum�ALatus�Ȃǂł���B�����Q�̃����f�B�́A�����̃I���W�i���ȃv���C���\���O�̓��e�Ɋ܂܂����̂ł���i���������e�b�g����փN���E�Y���Ƃ��ėp�ӂ��ꂽ�̂ł���A���҂͊֘A�����c���Ă����B���邢�͂��������e�b�g���Ɨ���i�ł���A���҂͕��f���ꂽ�j�B�����āAIn seculum��Latus�������������e�ɂ����āA�����ȃe�L�X�g�ł������B�����X�}����̗R���́A����܂łɐ������ꂽ�ʂ�A���e�b�g�̃e�m�[���̐����ł���B���������ɁA�e�m�[���́A��i�S�̂̉��y���\���邪�A�e�L�X�g���\���ɗ^����ꂸ�Aincipit�̂���邱�Ƃ�����B�㐺���͂قƂ��note against note�ŏ�����A�����̃t���[�Y�̒����͈�v����B�������A�e�m�[���ɂ����Ă͂����͈�v�����A���Y���p�^�[���ɂ����āA�ʏ�́A�㐺���ɂ���ċ��L���ꂽ���̂Ƃ͈قȂ�t���[�Y�̒������Y������B�����̐��������т��鎎�݂͂��ꂸ�A�J�m���̃e�N�j�b�N�͂��̑������e�b�g�ł͂܂�����Ȃ��B13���I�̓����͂��łɑO���ŏo�����Ă͂��邪�A�܂��܂������ł͂Ȃ������B p�R�P�U ��1250�N�ȍ~�̃��e�b�g�� �@���łɌ��Ă����悤�ɁA�V�����X�^�C����1250�N���ɏo������B����́A�P�����̃t�����R�ɂ��Ȃ�ł���B���̌����ȓ����́Atriplum���A�X�s�[�h��Y���̓Ɨ��Ȃǂɂ���āA�x�z�I�Ȑ����ɂȂ��Ă������Ƃł���B���̐����ɂ�����Z�������͑�U���[�h�ɗR�����Ă��邪�A���Ƃ��A�����O���g�������[�h�ɑR���āA���邢�͂���ɁAfractio modorum�̈Ӗ������ɂ��A����ɉ��������Ă���B �ȉ��̐����͖��炩��13���I�㔼�ɗL�����������e�b�g�������Ă���B  �����A�e�m�[���̃\�[�X�͑��債�Ă���B�������͌Â����̂̂悤�ɓT��I�ł���B�������AKyrie�̂悤�ɗ�q�̕t���I�����ƂȂ��Ă���B�g���[�v�X�͍D�܂ꂽ�I�����ł���B���Ƃ��ARex virginum,Spiritus et alme�ȂǁB��y�_���X�����܂��I������Ă���B���Ȃ킿�AChose Tassin,Chose Loyset�ȂǁB�e�m�[���͂���������ȉƂɂ��Ȃ�Ŗ�������Ă���BTassin�̓O���P�I�ɂ���Ď咣����Ă���B�����āA1288�N��PhiliPPe�@le�@Bel�̗�q�ɂ������Aministerallus�Ƃ��ĒǐՂł���j�B p�R�P�V ��������Chose�̊�y�̋N���́A����炪���t�Ƃ��Ė����Ȃ����t�����R����i�ɕ\�������B����ɑ��̃e�m�[���̓g�����F�[���̃����f�B�ł���A�����y���G�Җ{�ɂ����ẮA�p���̒ʂ�̋��ѐ������������ڂ���Ă���B���I���Ɍ������āA�ʖ{�͂��Ƃ��Ƒ��݂��Ă�����i�ƊW���錾�t��^���邱�ƂȂ��A�P�Ƀe�m�[�����w�������悤�ɂȂ����B�����I�ɂ́A���t�͍Ăуe�m�[���ɉ�������悤�ɂȂ������A���������́A�㐺���̈�ʓI���o��^���A�O���S���I���̂Ƃ͉���W���Ȃ������B �e�m�[���̌J��Ԃ��́A1250�N����������B����o���x���N�ʖ{���̍�i�ł́A�e�m�[���́A�P�O�{�P/�Q��J��Ԃ����B�����y���G�ʖ{���̍�i�ł́A�I�X�e�B�i�[�g���ʂ������ł���A�R�̉����̃e�m�[����32����J��Ԃ����B�������e�m�[���́A���[�h���Y���̂܂܂Ŏc���Ă������A�����Εs���̃O���[�v�i�S�̓I�ɂ͊��S�����O�ō\������A14���I��\�����Ă����j�ɒu����A��Ɉ��̃��Y���p�^�[���œ����Ă����킯�ł͂Ȃ������B�����O���[�v�����������A�p�^�[���͕K���������ł͂Ȃ��A������ordo�̎g�p�ł͂Ȃ��������Aordo�̊g��͋N�����Ă����B���Y���p�^�[���ɂ����ẮA�K�������e�m�[���͈��ł͂Ȃ��A�e�m�[����̒����Ə㐺���̂���̒����̊Ԃ̓��ӂ������V���ȗ��R�����t�ɂ����āA�o�����Ă����B�e�m�[���̋�̒����͎��ɁA�㐺�����܂������Ɨ����������ł���A�g�����F�[����_���X�����f�B����ؗp�������Ƃ��Ƃ̃��Y���`���ɂ���Č��肳��Ă���悤�Ɏv����B �@�p���̒ʂ�̋��ѐ������̃e�m�[���Ƃ��Ď����Ă��郂���y���G�ʖ{���̍�i�́A3�����e�b�g�̖��͓I�ȗ���������Ă���B���ׂẴp�[�g�̓t���[�Y�̏I���̃^�C�~���O�Ɋւ������A���ꂼ��̓����s���Ă���B�ʂ̍�i�́A�e�m�[����Adam�̃��o���ƃ}���I���̕��ꂩ���He! reselle toi Robin����Ȃ�e�m�[�������y�������̂ł���B �@�����Ԃ̃��Y���I�W�͂�莩�R�ɂȂ�A�e�[�}�ɂ��W�͂�薧�ڂɂȂ����BStimmetausch���o�����A���邢�̓o���x���N�ʖ{���̃��e�b�g�̂悤�ɃJ�m�����o�����Ă���B�������A�قȂ��������Ƀ����f�B���Ɋ��蓖�ĂĂĊ����̃����f�B���Ȃ����킹�����e�b�g������A����́A���̊W�����S�ɖ������邱�ƂɂȂ�B�ʂ�̋��ѐ��̍�i�͂��̂悤�ȃ��e�b�g�ł���Amotetus�p�[�g�͊����Robins m'aime���̂��Ă���B���̂悤�ȍ�i�́A�S�̓I�ɂ͂ނ��댘���ɂȂ�B �@�悭�m��ꂽrefrains�́|������������Ɠ��l�Ƀm�[�g���_����i������ꂽ�| ���e�b�g�ɂ����āA���܂��܂ȕ��@�ɂ��A�悭����ꂽ����t�Ȃ����B�������̍�i��chanson avec des refrains�̂悤�ɂȂ�A�̂��̎����quadlibet�̂��������ƂȂ��Ă���B �@���łɎw�E�����悤�ɁA13���I�̃��e�b�g�́h�l���h�ł����āh�`���h�ł͂Ȃ��B��^�I�Ȍ`���͋H�ȏꍇ�A�l���ɏd�Ȃ��Ă��܂����ƂɂȂ�Brefrains���̂́A�Ƃ��ǂ��g�����F�[���̃����f�B�̂����ɏ㐺�����\�����Č��o����A���e�b�g�ɑ��āA���̓���Ȍ`���������Ă���B����䂦�A��������2�����e�b�g�ɂ����ẮA�e�m�[���́A���e�b�g�Ƃ��Ďg��ꂽ�g�����F�[���̃����f�B��rondeau�`���ɓK���邱�ƂɂȂ�B p�R�P�W �@motetus�ɂ����č�i�̍ŏ��ɂ��̔������A�Ō�ɂ��Ƃ̔������u�����h����B�ږ��ꂽ�h�iente)���ꂽ�����f�B�i��refrains)�����悤�ȑ��l�ȃ��e�b�g������B���̕����͎��ɂ́A3�����ɂ���сA�����̂ЂƂ͍�i�̒��r�ɒu�����B�����y���G�ʖ{����He! ha! que ferai-Pro patribus�̂悤�ɁB ���̃��e�b�g�ɐږ��ꂽ���t����f�B�́Aballade��refrain�Ƃ��đ��̂ǂ����Ō������Ă���B�������ږ��ꂽ�f�ނ͏�ɁA�������ꂽ�v�f���݂��ɑ����Ă��邱�Ƃ��ؖ����鎑���ւƒǐՂł���킯�ł͂Ȃ��B�����ɂ���Ď����ꂽ�W�́A�e�L�X�g�̊��o��ʂ��āA���Y���X�L�[����ʂ��Ė��ڂł���̂ŁAmotet ente�����݂��邱�Ƃ��قƂ�Nj^��Ȃ��̂ł���B������refrain���`������ƌ����Ă���B���������Ɍ����A���e�b�g�Ƃ��ċ@�\����悤��refrain�ւ̋@��͂Ȃ����B chanson avec des refrains�̂悤�ȁA��X���ʂ̃^�C�v�Ƃ��Ă�����̂́A�̂���╷������y���܂���悤�Ȍ��ʂ��g�߂ȑf�ށ|�����������p������i�̂悤�ɁA�Ɨ�������i���̐^��refrain�ł���悤�ȁ|���B motetus�̎c��ɐږ��ꂽ�f�ނɍ��킹�邾���łȂ��A�e�m�[���ɑ��Ă������悤�Ȃ��Ƃ������I�݂��̂��߂̋@����邱�Ƃ��낤�Bmotetus�̍ŏ��ƍŌ�Ɋ֘A���Ă���v�f�irefrain)���������̃��e�b�g�ɂ����āA�������Ɨ�������i�ւ̒ǐՂ��ł��Ȃ��̂ł���A�f�ނ̓��e�b�g�ɂ����ĐV�����Ȃ邩������Ȃ����A�ӎ��I�ɘg���`������悤�ɂȂ邩������Ȃ��B�������̎��ۂ�refrain�����e�b�g����[�����ꂽ�Ƃ����؋�������B �@13���I�̏I���܂łɁA���W�̎嗬���������̃`���l���ɕ����ꂽ���Ƃ͂͂����肵�Ă���B�V�����l�����T������A�V�����Z�p�����݂�ꂽ�BPierrre de la Croix�͑S�̓I�Ƀt�����R���X�^�C���̑�\�҂ł��邪�A�����҂Ƃ��čۗ����Ă���B�������ނ̍v���́A�P�S���I�ɂ����锭�W�Ɩ��ڂɌ��т��Ă���B �ȉ��̍�i�́A���̎���̎ʖ{���ŌJ��Ԃ��o�����郂�e�b�g�̖`���ł���A�悭�m��ꂽ��i�ł�����BAlma Redemptoris Mater�̍ŏ��̂R�̌��t�ɑ��鉹�y����Ȃ��Ă���e�m�[���ɑ��āAmotetus,triplum1�͂��ꂼ��\�������̉̂���̃e�L�X�g��������ꂽ�B�o���x���N�ʖ{�ɂ����ẮAtriplum1��triplum2�ɂ���Ēu���������Ă���B����ɕʂ̎ʖ{�́A�t�����R����triplum�R�ɒu���������Ă���B���̗��1250�N�ȍ~�̂������̓�����`���Ă���B p�R�P�X  �@��v�ȗ���A���炩�Ƀp���ɂ���ĕ����Â���ꂽ�R�[�X�ɉ����āA��菬���ȗ��ꂪ���o�����B�����̓p���Ƃ̊֘A���͌����Ă��Ȃ����A�ɂ�������炸�A�����̓����A�����f�B�̃p���t���[�Y�����ڂ��ׂ����ƂɂȂ��Ă���B������organa�́A�����I�e�L�X�g���������f�B����Ղɂ��Ă������Ap308��conducti�̐��҂Ƃ��ďq�ׂ��Ă���悤�ɁA���e�b�g�ɂ��֘A���������ŁA�n��̒��S�Ƃ��Ĕ��W���Ă������B�Z�N�G���c�B�A���܂ރg���[�v�X�̂悤�ȓT�����Ă������e�L�X�g���������f�B�Ƀ|���t�H�j�[��^���������n��I�l���́A�����Ώ㐺�����Aconductusu�̂悤��not-against-note�I�ł͂Ȃ��A���e�b�g�̓����ƂȂ������Y���I�ɂ�莩�R�ȃ|���t�H�j�[�̂�肩������舵���悤�ɂȂ����B ���ׂẴp�[�g�������e�L�X�g�������Ă��Ȃ���A�����͕K�����������ɂ͉̂�ꂸ�A���鐺���͎����܁A�������̂��Ƃ�������ĉ̂��Ă����B���ɂ͖͕�Ƃ��āA���ɂ͂����łȂ��B�����āA�`�����g�̃����f�B����g���[�v�X�̃����f�B�ɗR������p���t���[�Y�̃e�N�j�b�N�́A�����̃|���t�H�j�b�N�ȃg���[�v�X�ɂ����炳�ꂽ�B���ɁA�e�m�[�������ł͂Ȃ��㐺�����܂��A�v���C���\���O���p���t���[�Y�����B�����ɁA�����f�B�̈قȂ��������͈قȂ��������Ńp���t���[�Y���ꂽ�B���ɁA���鐺�����p���t���[�Y���J�n����ƁA�ʂ̐�������������グ�Ă������B�p���t���[�Y�̃e�N�j�b�N�́A���̂������A���e�b�g�̃��Y���̗����������g���[�v�X�����łȂ��Aconductus�l����e�b�g���g�ɂ�����g���[�v�X�ɂ����o�����B �����e�b�g�̒n��l���� �����y���G�ʖ{�̑�W���q�́A�n��l���̍�i���܂�ł���B����������i�̂����A�R���̃��e�b�gAlle psallite cum luya-Alleluya�́A���̏㐺���̂ЂƂ̌��tAlleluya����Ƀg���[�v�X������Ă���iAlle��luya�̊Ԃ�psallite cum�����܂��Ă���j�B�������������̓e�L�X�g�����L���A���������݂ɁA�ЂƂ̐����������X�}���̂��Ă���Ԃɕʂ̐��������t���̂��A�Q������Stimmtaousch�ƂȂ��Ă���B�p���t���[�Y�̓e�m�[���ɂŐ�������A���ݗl���ʼn��x�������f�B���J��Ԃ��B�㐺���̃e�L�X�g�̓e�m�[���̃e�L�X�g���g���[�v�X�����A�e�m�[����triplum�̃e�L�X�g��������Alle���̂��n�߂�B�n��l���ɂ����Ă͎��ɁA���������V���r�b�N��agreement���A�މC�Œu����������B  �������ꂽ�e�m�[�������A���ɋ����[����Ƃ��Ă̒n��l���̕ʂ̃��e�b�g�́AAve gloriosa mater�ł���B�����ł̓e�m�[���̃����f�B�[�́A�R�̉�������Ȃ�ordines�ɍŏ��O���[�v������Ă���B���ꂩ��A�J��Ԃ������́A�T�̉�����ordines�ƂȂ��Ă���B�ؗp���ꂽ�����f�B�͍ŏ����炷�łɊ�����������Ă���B���̌J��Ԃ��ɂ����Ă���ɂ��ꂪ�����B�����̂Q�̃��e�b�g�́A�����炭��British�N���̉\�������邪�A��P�S�͂ōēx�_�c�����B  �@�|���t�H�j�[�̃g���[�v�X�ɂ��e���������e�b�g�l���́A1300�N���܂ʼnh�����B����ɁA�C���O�����h��A���B�j�����ł́A����̎����܂ő��݂��Ă����B���͂⌻���I�ɐ������e�N�j�b�N�ł͂Ȃ��������B�������A�މC�Ŏn�܂�悤�Ȃ������̓����́A���݂��Ă����B �@Las Huelgas �ʖ{���ɏ��߂ďo�����郂�e�b�g���Q�P���݂���B�����A���e�b�g�̊J��ɂ�����X�y�C���l���A�P�Ƀt�����X��̗�𐋍s������A�ނ玩�g�̂��̂���Ȃ����Ƃ�������������̂ł������B�������A�J�^���j�A���J�X�e�B���A��̂P�R���I�̃��e�b�g�͑��݂��Ȃ��B�|���g�K����̃e�L�X�g���܂��R��A�ł���B �@Waloon������Turin Reale BiblVari 42�ɂ����đ��݂���B�v�����@���X����g����͋H�ł���B�Â����e�b�g�ɂ�����h�C�c��̗B��̗��Darmstadt�@MS3317�ɂ���B����̓��e����̃e�m�[��"Brumas e mors...Brumas ist tod, O we der not"���������ĉ̂��Ă���B�e�m�[���̓��e����̑��̕����ł��c���Ă��邪�A��i�͂����炭�A�h�C�c��N���ł���B p�R�Q�P ��Hocket�� �@��Ȃ̕��ނ͖��炩�ɁA���ꎩ�g�Ƃ��Ă͂��قڏd�v�ł͂Ȃ����A���e�b�g��conductus�����邽�߂Ɏg��ꂽ��Ȃ̃e�N�j�b�N�́A�����I�ł��낤���@���I�ł��낤���A�����hocket�ƂƌĂ��BMadrid�ʖ{�͂��̃e�N�j�b�N�����ׂĂɂ킽���đ��݂���In seculum���܂܂�Ă���B �i�����j ���҂���Ă���ʂ�A�ihocket�ɂ���āj�_���ȃ`�����g�̈ꕔ���e�m�[������㐺���֎����Ă����Ă��܂��A����ɂ����������Ƃ�B���ɂ��Ă��܂����Ƃɔ���������W�҂������B����������hocket���s�����Ƃ́A�قƂ�NJ��߂��Ȃ������B������12���I�̉p���̍�ƁAAilred�̉��^�I�ȋ�������Ă������B �������邪�̂킸�A�������悤�Ȍċz�͂���A�ċz�������ɋ��낵�����قւƔނ̐����o�J�o�J�����܂łɎՒf����A���⎀�҂̋�Y�̐^�������A���������ꂵ�݂ɉ����� ���[���b�p�̌|�p�ɂ���������Ƃ������̌�������hocketo�̗�́A13���I�̂��̂ł���B�������Ahocket�͏����̉��y���甭�����A�h�����A�p���p�C�v�A�؋Ղ̂悤�ȏ����I�y��ƌ��т��Ă���i�G�ߑ�̃W���Y��b�N�Ȃǂ̃A�b�v�r�[�g�̌��ƌ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��j�B P322 ��������Cantilenae,etc�� �@������cantilenae�́Arefrains���_���X�\���O�A�����h�[�A���B�����[�A�o���[�h�Ƃ������悤�ȒP����i�ɑ�������B�����h�[���e�b�g�Ŏ����ꂽ�悤�ɁA���`���I�ȃg�����F�[���́A�ނ�̒P���̂ƁA����Ŕ��B�����e�N�j�b�N�Ƃ����т��悤�Ƃ����B���������g�ݍ��킹�́A�����̌|�p�I�|���t�H�j�[�̉��l�����߂邱�Ƃɍv�������B�����́A���flourish�ɁA�P�������Ȃ����B���ƂɂP�S���I�ɂ����āB������cantilenae�̑啔���͍�ҕs�ڂł��邪�A�Q��virelais�ƂS�̃����h�[���AAdam dla Halle��Ƃ���Ă���Bvirelais�̂ЂƂ́A���͂̂���iFnes amourettes�ł���BAdam dla Halle�͂܂��A���e�b�g�̍�ȉƂƌ����Ă��邪�A�ނ̂��̗�͂��̗l���ɂ����āA����Ƃ͈قȂ�A�����������e�b�g��i�Ɣ�ׂ�ƁA���Â��A���܂�Z�\�̂Ȃ����̂ł���B �@�����I�ȃ����h�[��virelais,�o���[�h�́A���炩�ɒP����i����̐ݒ�ł����B�ؗp���������f�B�́A��ԉ��̐����Ƃ������K�������ЂƂ̐����Ɋ��蓖�Ă��Ă͂��Ȃ��B�����f�B�͇@�P���Ȗ��w���ł̍ʼn��������ł̂��́A�Q���������������ɔ�r�I���I�ł���Β��Ԑ����A�A���w���ł͂Ȃ��ꍇ�͒��Ԑ����A���̏ꍇ�A�Œᐺ���́A�p��̐���������T�|�[�g�@�\�ɓO����A�Ƃ���������������B���ׂĂ̐����́Acantilenae�ɂ����Ă͓����e�L�X�g�ł���Bconductus�̃e�N�j�b�N�ɓ��������悤��rondeaux�̏ꍇ�A��Ƃ��āA�ЂƂ̃V���u���ɂЂƂ̉����ƂȂ�A���ʓI�ɂ́A�ȉ��̂悤�ȁA�������ꂽnote-against-note�`���̑Έʖ@�ɂȂ�B  p�R�Q�R �@As with the monodic rondeau, it is possible to reconsuuct a polyphonic ron- eau where a MS preserves a complete text even if music is written out only for the words of the refrain (cf. p.222).The texts of the cantilenae, as might be expected, usually deal with love, but occasionally treat other subjects also as in the charming Noel Dieus soit en cheste maison," . �@�P���̃����h�[�Ɠ��l�ɁA���������y��refrains�̌��t�̂��߂��������o����Ă��A�ʖ{�����S�ȃe�L�X�g��ۑ����鑽���̃����h�\���Č����邱�Ƃ͉\�ł���ip.222�Q�Ɓj�Bcantilenae�̃e�L�X�g�́A���҂����悤�ɁA�ʏ�͈��Ɏ��g�ނ��A���̎������ɂ͖��͓I��Noel �@Dieus soit en cheste maison�Ɠ����悤�Ɉ����B �@Concerning the manner in which all this music was performed, we have some information, but it is unfortunately scanty. The organa were normally sung by soloists, but with the tenor doubled if the volume was not sufficient. On festive occasions additional men might join in the performance. It is possible that less complex compositions, such as the simpler St. Victor pieces, may have been sung by the choir, since they would not require skilled soloists. Jerome of Moravia makes it clear that conductors were not unknown to the 13th century, but he stops short of defining their technique. It has been possible to establish, through two Brussels MSS laying down the order of processions and containing some of the music that 14 or 15 pieces in the Florence MS were intended for processions at Notre Dame we have items of information about ritual dancing there and about eating between renditions of two chants. 102 �@���ׂĂ̂��̉��y���s��ꂽ�����Ɋւ��āA��X�͂������̏��������Ă��܂����A����͎c�O�Ȃ���s�\���ł���BOrgana�͒ʏ�\���X�g�ɂ���ĉ̂�ꂽ���A���ʂ��\���łȂ��ꍇ�̓e�m�[�����{�������B�j�Ղ̋@��ɁA�lj��̐l�����t�ɎQ��������������Ȃ��B����������i�́A�P����St. V�ʖ{�̂悤�ɁA�n�������\���X�g��K�v�Ƃ��Ȃ��̂ŁA���ȑf�ȍ�i�͐��̑��ɂ���ĉ̂�ꂽ�\��������B Jerome of Moravia �́A13���I�ɒm���Ă��Ȃ�����conductors�𖾂炩�ɂ��Ă��邪�A�ނ̓e�N�j�b�N���ׂ�����`����̂ɂ͎����Ă��Ȃ��B�v���Z�b�V�����̏������߁A�������̂��̉��y���܂�ł��� 2�̃u�����b�Z���ʖ{��ʂ��āA�e�ʖ{����14�܂���15�̍�i���m�[�g���_���ł̃v���Z�b�V�����ňӐ}����Ă������Ƃ��m�����邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B�����ɂ͋V���̃_���X�Ɋւ��āA�����āB2�̃`�����g�̉��o�̊Ԃ̐H���ɂ��Ă̏����B �@The Las Huelgas MS contains a two-part exercise in solfeggio, the text of which shows that the piece was intended for the nuns of the convent. Yet the customary clefs are used. From this fact it may be deduced that neither the choice of clefs nor the apparent tessitura indicates that works in 13th- (or 14th-)century MSS were intended for the exclusive use of men's voiccs. The clefs were chosen with a view to placing all the notes on the staff and it is wholly likely that motets, conducti, etc., were sometimes sung by women whether as nuns in convents or as trained or amateur singers in secular life. �@Las Huelgas�ʖ{�ɂ́A�\���t�F�[�W���ɂ�����2������exercise���܂܂�Ă���B���̃e�L�X�g�́A��i���C���@�C�����̏C���m�̂��߂̂��̂ł��邱�Ƃ������Ă���B�������A���K�I�ȉ����L�����g�p����Ă���B���̎�������A���߂̑I���������ȉ��߂��A13���I�i���邢��14���I�j�̎ʖ{���j�������̓Ɛ�I�g�p���Ӑ}���Ă������Ƃ������Ă��Ȃ����Ƃ����_����邩������Ȃ��B�����L���͂��ׂẲ��������ɔz�u�ł���悤�ɑI���̂ł���A���e�b�g��conducti�Ȃǂ����X�́A�C���@�̏C�����␢���̃A�}�`���A�̎�Ȃǂ̂悤�������ɂ���ĉ̂�ꂽ�\���������B p324 �@We have seen in Chapter 7 that in the monodic rondeaur the refrain was sung by a chorus while the were sung by a seloist. While it is possible that the polyphonic rondearur were rendered with a similar apportioning of the sections, only the refrain being then sung polyphonically, it is just as likely (if we may judge from the interpolation of organum by soloists into choral renditions of plainsong) that the apportioning was between a group of soloists and a chorus, the additamenta being sung in parts the former and the refrain monodically by the latter. It is also possible, of course, that the pieces were rendered polyphonically throughout 104 �@��7�͂ł́A�P�������h�\�ł́Aadditamenta���\���X�g�ɂ���ĉ̂��Ă���ԂɁArefrain�͍����ɂ���ĉ̂��Ă������Ƃ����������B�����̃����h�\�́A�Z�N�V�����̓��l�̔z���Ń����_�����O���ꂽ�\���͂�����̂́Arefrain�����͑����I�ɉ̂��i�\���X�g�ɂ��I���K�k���̕�Ԃ���v���C���\���O�̍����㉉�ւƔ��f�ł���ꍇ�j�A�\���X�g�̃O���[�v�ƃR�[���X�̊Ԃɔz�������������ƁAadditamenta�͕����I�ɑO�ҁi�\���X�g�j���̂��A��ҁi�����j�ɂ����refrain�͒P���I�ɉ̂�ꂽ�B��i�͖��_�A���ׂđ����I�ɉ̂�ꂽ�\��������B �@It has been suggested that the caudae of the conducti may have been performed on instruments. While this cannot definitely be proved, there is evidence that may perhaps support the suggestion. In some conducti, although, to be sure, the opening melismas have the syllable under their first note, the second syllable does not appear until the second note of the verse proper is reached-that is, the first note of the verso scems reserved for the first syllable. Indeed, the first syllable even be written in again under this note.105 A similar situation obtains with respect to some Italian I4th- and 15th-century music. In other respects, the vocal character of the conducti seems clear. In the course of the 13th century they became more and more a form of social expression, and their already loose contact with the liturgy tended to become still looser. They were primarily sung by solo voices, but were doubtless performed chorally also. ���㉉�̂����� �@conducti��caudae���y������t���ꂽ�\�����������Ƃ���������Ă���B����͊ԈႢ�Ȃ��ؖ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����炭�����𗠕t����؋��͂���B��������conducti�ł́A�`���̃����X�}�́A�ŏ��̉����̉��ɃV���u���������Ă��邪�A2�Ԗڂ̃V���u���͂����verse��2�Ԗڂ̉����ɒB����܂ŕ\������Ȃ��B�܂�Averse�̍ŏ��̉����͍ŏ��̃V���u���̊Ԓ��ۂ���Ă���B�܂������A�ŏ��̃V���u���͂��̉����̉��ł����A�ēx������Ă���B���l�̏́A�C�^���A�̃g���`�F���g��h�C�c�̂P�S�`�T���I�̉��y�ɂ����Ă��F�߂���B���̓_�ł́Aconducti�̐����̓����͂͂����肵�Ă���悤�ł���B 13���I�ɂȂ�ɂ�āA�����͂܂��܂��Љ�I�\���̈�`�ԂƂȂ�A���łɓT��Ƃ̖��ڂł͂Ȃ��W�́A����ɂ��₩�ɂȂ肪���ł������B�����͎�Ƀ\���̐��ʼn̂�ꂽ���A�^�����Ȃ������ł����t���ꂽ�B �@Which of the instruments known to have been used during the Gothic period reinforced the singers at Notre Dame, can only be conjectured.10 (We first hear of an organ there towards the end of the 14th century.) There seems to be nothing in the style of the surviving polyphonic works of this period to show that any of them were composed, in whole or in part, with the character of specific instruments in mind. The conductus melismas just referred to do not differ in style from definitely vocal music�B Notwithstanding the existence of the instrumental polyphonic dances of 13th-century England, mentioned in Chapter 8, the conclusion to be drawn from the body of material at hand is that instruments were in the main used as substitutes for voices or to aid the singers. It would appear that laymen sometimes drew upon the discant clausulae for material to perform on instruments outside the Church. This view receives support from two sets of discant picccs, one of which in the St. Victor MS-1acks text in and the other of which 108 in the Bamberg MS-lacks tended for singing, but neither of which otherwisc displays traits that would text altogether stamp the pieces in them as having been especially conceived for instru f the compositions in the set in the St. Victor Ms, in fact ments. One o appears as a vocal substitute clausula in the older Ms Pluteus 29.1 �S�V�b�N����Ɏg�p����Ă����y��̂ǂꂪ�m�[�g���_���̉̂���������������́A�������邱�Ƃ����ł��Ȃ��i�I���K����14���I���ɂ����Č��ꂽ�j�B�������邱�̊��Ԃ̑�����i�̗l���ɂ����ẮA�����̂ǂꂩ���S�̓I�܂��͕����I�ɂł��A����̊y��̓�����O���ɒu���č�Ȃ����ꂽ�`�Ղ͌�������Ȃ��B���傤�nj��y���ꂽ conductus�̃����X�}�́A���y�Ƃ͂܂���������Ă��Ȃ����A��8�͂ŏq�ׂ�13���I�C���O�����h�̊y��ɂ�鑽���_���X�̑��݂ɂ�������炸�A�茳�̎�����������o����錋�_�ł́A�y��́A��ɐ��y�̑�p�Ƃ��āA�܂��͉̎�������邽�߂Ɏg�p����Ă����B�����l�͂Ƃ��ǂ��A����O�Ŋy������t���邽�߂̑f�ނƂ��āAdiscant clausulae���g���Ă����悤�Ɍ�����B���̌����́A2�g��discant ��i����̎x�������B���̂�����1��St. V�ʖ{���̂��̂ŁA�̂����߂̃e�L�X�g�������Ă���A�������Bamberg�ʖ{�̂��̂��e�L�X�g�S�̂������Ă���B���������̂�����̍�i���A�y����v���N��������悤�Ȃ��̂��₵�Ă͂��Ȃ��B�����̍�i�̒��ɂ́ASt. V�ʖ{���̂��̂̂悤�ɁA���ہA���Â��e�ʖ{���̐��y�p�̑�փN���E�Y���Ƃ��Č������̂�����B p325 ����y�ɂ��ā� �@The Bamberg set consists of 7 three part compositions, 5 of which are based on the �hn seculum tenor. Verbal indications in 13th-century musical MSS do not give us much help when we attempt to ascertain whether any of the few probably instrumental examples of the time were intended for particular instruments. It is possible, however, that one of the Bamberg group is in tended for viols, since it is entitled In seculum viellatori ("In seculum of the viol player'). But the evidence afforded by this title is not unequivocal.10" We have already met with the viol in Chapter 7 and shall encounter it again presently. Anonymus IV reports give, wrote a hocket In seculum. This is the piece concerning which he states as we have noted in Chapter IO) that certain Parisians were substituting mode 2 for mode 5. Two of the five In seculum settings (other than the in seculum viellatoris) answer perfectly to his account. In fact, the one using mode 5 is the hocket mentioned a few pages back as being in the Madrid MS and is doubtless the piece referred to by the Anonymus; it appears also in the Montpellier MS. �@�o���x���N�ʖ{�̃Z�b�g�́A7��3�����̍�i����Ȃ�A���̂���5�́A �hn seculum�̃e�m�[���Ɋ�Â��Ă���B 13���I�̉��y�ʖ{�̌��t�̎w�E�́A�����Ȃ������̊�y�Ⴊ����̊y����Ӑ}���Ă������ǂ������m���߂悤�Ƃ��Ă��A���̏����ɂ��Ȃ�Ȃ��B�������ABamberg�̃O���[�v��1�̍�i�́A In seculum viellatori�Ƃ����^�C�g���ɂ��A���@�C�I�����̂��߂̂��̂ł���\��������B�������A���̃^�C�g���ɂ���ė^����ꂽ�؋��͖����ł͂Ȃ��B�������͑�7�͂ł��ł�viol�����グ�����A�ēx���グ�Ă݂悤�BAnonymus IV�̋L�^�́A����́A��10�͂Ŏw�E�����悤�ɁA�ꕔ�̃p���l����Q���[�h���T���[�h�ɒu�������Ă������Ƃ������Ă���B5��In seculum �iin seculum viellatoris�������j�̐ݒ�̂���2�́A�ނ̐����Ɋ��S�ɍ��v���Ă���B�����A��T���[�h���g�p���Ă�����̂́A�}�h���[�h�ʖ{���̂��̂Ƃ��Č��y����hocket�ł���A�^���Ȃ��AAnonymus IV�ɂ���Č��y���ꂽ��i�ł���B����͂܂��A�����y���G�ʖ{�ɂ������B �@However chary of information the MSS may be, literary references an artistic representations give numerous hints concerning the instruments upon which a musician might draw They furnish better data about medicval music-making than would a mere list of modern instruments about con temporary practice, it wholly likely that in the Middle Ages part assigned to an instrument was usually played on any kind on which it was performable and which happened to be at hand. Yet somc th seems to ought have been given, where more than one instrument participated, to the taining of contrasting sonorities, though of course the orchestra as such was some instrument a to display his learning, might refer to of antiquity, and a painter who was not himself a musician might misrepresent the details of an instrument or the manipulations of a performer; so that the evidence must be regarded with causion. But where is substantial agrccment among several sources, especially when they in clude writings of theorists, they enable us with reasonable safety to restore the medieval instrumental apparatus, at least in our imagination. �@�������A�ʖ{�̏��Ɋւ��ẮA���w�I���y�ƌ|�p�I�\���͉��y�Ƃ����t����y��Ɋւ��鑽���̃q���g��^���Ă���B�����́A�����̏㉉�ɂ��āA����̊y��̃��X�g�ȏ�ɁA�����̉��y���ɂ��Ă̂��ǂ��f�[�^�������Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�����ɂ����ẮA����y��Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�p�[�g�́A�ʏ�A���ꂪ���t�\�ł������������̂��̂ŏ㉉���ꂽ����ł���B�������A1�ȏ�̊y�킪�Q�����Ă����ꍇ�A�R���g���X�g�̂��鋿���邱�Ƃ��K�v�������̂ł��낤�B�ނ��A���̂悤�Ȋy��Q�͒m���Ă��Ȃ��������B���l�́A�ނ̒m�����������߂ɁA�Â��������̊y��Ɍ��y����K�v���������B�����ĉ��y�Ƃł͂Ȃ������G�`���́A�y��̏ڍׂ��U��A���邢�͏㉉�҂𑀍삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̂��߂ɁA�؋��𒍈Ӑ[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�����ɂ͂������̃\�[�X�Ɋւ��Ė{���I�ȓ��ӂ�����A���ɔނ炪���_�Ƃ̋L�q�����p���鎞�ɂ́A�����̊y������邽�߂̃��[�Y�i�u����������K�v�ł���B ���R�Q�U �@The references to instruments are particularly plentiful in 12th and 13th century French poctry In his La Bataille des vil Ars, the 13th-ccntury trouvere, Henri d'Andeli, describes Music and her retinue as follows. �@12���I��13���I�̃t�����X�̎��W�ɂ́A���Ɋy��ւ̌��y���L�x�ł���B Ars��Henri d'Andeli�́A�ނ�La Bataille des vil�̒��ŁA���y�Ƃ��̖l�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B �@There is evidence that, among the plucked chordophones, the harp was used in varying sizes, but diatonically tuned. Harps with a string for each semitone�@i e, chromatic harps did not come into use until the end of the 16th century. Harps were particularly important in the medieval music of the British Isles (cf. pp. 39r, 408). The term cithara, recurring in medieval documents, came to apply to several varieties of harp and rote. �@��ɏオ�����R�[�h�t�H���̒��ŁA�n�[�v�͗l�X�ȃT�C�Y�Ŏg�p����Ă������A�S���I�Ƀ`���[������Ă����Ƃ����؋�����Ă���B�e�����̌���������n�[�v�A���Ȃ킿�A�����n�[�v�̂́A16���I�̏I���܂Ŏg�p����Ă��Ȃ��B�n�[�v�́A�p���̒����̉��y�ɂ����ē��ɏd�v�ł������ip39r�Ap408�Q�Ɓj�B�����̏����ŌJ��Ԃ����V�^���Ƃ����p��́A�������̎�ނ̃n�[�v��rote�ɓK�p�����悤�ɂȂ����B �@We have found the psaltery mentioned by the Church Fathers, and the medieval poets furnish evidence of its continued use. Various types of psalteries are represented in illuminations and other iconographic records, which indicate that ten strings and a shape resembling an inverted �� were general. The psaltery was sometimes referred to as the rotta 118 (but cf. p. 124). A variant in rectangular form, introduced into Spain by the Moors, derived its European names from the Arabic qanun. Thus, it was called canon in French, canale in Latin, kanon in German, cano in Spanish a smaller type was known as micanon or medium canale (which became medicinale) or metzkanon or medio cano. �@��X�́A�����ɂ���Č��y���ꂽ���̂����o�����B�����āA�����̎��l�����͂��̌p���I�g�p�̏؋�����Ă���B���̂̂��܂��܂ȃ^�C�v�͌��ʉ��}���̋L�^�ŕ\�����B�����10�̌��y��₳�����܂ɂȂ������Ɏ����`����ʓI�ł������B���͎̂��ɂ� rotta�ƌĂꂽ�i124�y�[�W�Q�Ɓj�B���[�A�l�ɂ���ăX�y�C���ɓ������ꂽ�����`�̌`���̑��l���́A���̃��[���b�p�̖��O���A���r�A���qanun����R�����Ă����B���������āA����̓t�����X���canon�A���e�����canale�A�h�C�c���kanon�A�X�y�C�����cano�ƌĂ�A���̏��l���́Amicanon ���邢�� medium canale���邢��metzkanon ���邢��medio cano�Ƃ��Ēm���Ă����B The introduction of the lute into Europe by the Moors has already been mentioned (cf. p. 246). An ivory dating from 968, which originated at Cordova and is now at the Louvre, is perhaps the oldest piece of evidence enabling us to establish the presence of the lute in Europe. Of this instrument with its vaulted back and bent-back peg-box, there existed several varieties. The mandore or mandola was a small lute, with a shorter neck, usually having four double strings. It is one of the ten instruments Guiraut de Calanson, in his Conseils aux ��ongler, written in 1210, said an accomplished jongleur had to play. �@���[�A�l�ɂ�郈�[���b�p�ւ̃����[�g�̓����͊��ɏq�ׂ��Ă���icf. 246�Q�Ɓj�B 968�N��Cordova�ɗR�����A���݃��[�������p�قɂ���ۉ�́A�����炭���[���b�p�ł̃����[�g�̑��݂��ؖ�����ł��Â��؋��ł���B���̃A�[�`�^�̌㕔�ƋȂ������y�O�{�b�N�X��������y��̂����ŁA�Z�������̎����悤�Ȃ��̂����݂��Ă����B�}���h���͏����ȃ����[�g�ŁA�ʏ��4�{�̓�d���������Ă����B����́AGuiraut de Calanson��1210�N�ɏ�����Conseils aux ��ongler�ŁA�n�������W�����O�������t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ������P�O�̊y���̂����̈�ł���B �@Among the many instruments illustrated in the Escorial MS of the Cantigas114 is the guitar, of which two kinds are shown: the guitarra morisca and the guitarra latina�B The former seems to have had a vaulted back, the finger board was large,pierced the soundboard, the tail ended in a crescent. The back of the latter was flat, as in the modern guitar, and was attached to the soundboard by ribs, here was one soundhole and the strings over it. Cantigas�� Escorial�ʖ{�ɕ`����Ă��鑽���̊y��̒��ɂ̓M�^�[������A���̃M�^�[�� guitarra morisca��the guitarra latina��2��ނ�����B�O�҂̓A�[�`�^�̌㕔�������Ă����悤�ł��邪�A�w�͑傫���A���A�����͎O�����`�ɂȂ��Ă����B��҂̌㕔�́A����M�^�[�̂悤�ɕ���ŁA���u�ɂ���ċ��Ɏ��t����ꂽ�B�����ɂ�1�̉��E�Ƃ��̏�̌����������B ���R�Q�V �@The citole, mentioned by the poet, was a pear shaped instrument with four wire strings and ribs. �@���l�����y����citole�́A4�{�̌��ƃ��u��������m���^�̊y��ł������B �@Guiraut de Calanson mentions a rote (cf. p. L24) with seventeen strings. The lyre-shaped type was favored in Germany and England (cf. p. 407), a somewhat triangular type in Spain (cf. Lydgate's poem, p. 385). �@Guiraut de Calanson�́A17�{�̌���p����rote �ip�BL24�Q�Ɓj�ɂ��ďq�ׂĂ���B�����̂悤�ȃ^�C�v�̓h�C�c�ƃC���O�����h�ōD�܂�A�����O�p�`�̃^�C�v�̓X�y�C���ōD�܂�Ă���(cf. Lydgate's poem, p. 385)�B �@Of the chordophones played with a bow 115 the viol, already encountered in Chapter 7 (French viele; German fiedel, etc.),116 was by all odds the most important. Its incurved sides were a prominent feature. Johannes de Grocheo wrote117 of it �F �@�|���g���ĉ��t���ꂽchordophones �̂����A��7�́i�t�����X��ł�viele�A�h�C�c��ł�fiedel�j�ł��łɐ����������B�I�[���́A�ł��d�v�Ȃ��̂ł���A���̋Ȃ��������ʂ͌����ȓ����ł������BJohannes de Grocheo�͈ȉ��̂悤�ɋL�q���Ă���B Among all the stringed instruments seen by us the viol appears deserving of first place. For as the soul having understanding virtually includes within itself all other forms of ability, and as the teragon the triangle, and as the larger number the smaller, thus does the viol virtually include within itself all other instruments. It may be that some move the minds of men more with an earnest sound, as do the drum and trumpet in feasts, jousts, and tourneys, but on the viol all musical forms are more precisely distinguished A good artist plays on the viol every cantus and cantilena and every musical form in general. �@Jerome of Moravia givcs 118 three tunings for the open strings thus, the first letter in each series giving the pitch of the bourdon: D�� G d d���邢�̓� DG d g ���邢�� ���� Dcc. �@Jerome of Moravia�͊J�����̂��߂�3�̃`���[�j���O���s���A���ꂼ��̊J�����s�b�`�́AD�� G d d���邢�̓� DG d g ���邢�� ���� Dcc�ł���B �@The rebec was a lute-shaped instrument played with a bow.119 �@Its type appears to be older than that of the viol. It is referred to as a lyra as early as the 8th century. Three and five were the standard numbers of strings. The tone was shrill. Among other names for the rebec were gigue in Fra an geige in Germany. The rubebe was a larger but related instrument with an oval or oblong body and a separate neck; Jerome of Moravia rcports that it had two strings, tuned a fifth apart: C, G �@ rebec�́A�|�ʼn��t���ꂽ�����[�g�^�̊y��ł������B���̃^�C�v�́A���B�I�[�������Â�������B������8���I�ɂ̓����ƌĂ�Ă���B �W���I�Ȍ��̐���3��5�ł���B�����͉s�������Brebec�̑��̖��O�̒��́A�h�C�c���geige�A�t�����X��ł�gigue�ł������Brubebe�͑ȉ~�`�܂��͒����`�̑̂ƕʌ̎��L����A���傫���y��ł������B Jerome of Moravia�́A2�̌��������Ă��āA5�x���ƂɃ`���[�j���O����Ă���ƋL�q���Ă���B �@The organistrum (cf. p. 258) was known by other names also-armonia symphonia. From the latter the French word chifonie was formed. The poets use other variants also. �@organistrum�i�Q�ƁFp�B258�j�́A�ʖ�armonia symphonia�ƌĂ�Ă����B��҂̖��O����A�t�����X��ł�chifonie�Ƃ������t�����ꂽ�B���l�������܂��A���̕ώ���g�p���Ă���B �@ �@The monochord, ong employed in teaching, appears in miniatures of the 11th century and is mentioned as early as of 1155 in a poem containing a list of instruments performed upon for practical purposes. How it was used, however, not stated. bowing it, traceable to the 4th century (c p, 384), was already customary �@�e�B�[�`���O�Ɏg�p����Ă���monochord�́A11���I�̌��ʉ�Ɍ���A���ł�1155�N�ɂ́A���H�ړI�ʼn��t���ꂽ�y��̃��X�g���܂ގ��ɂ����ďq�ׂ��Ă���B�������A���ꂪ�ǂ̂悤�Ɏg�p���ꂽ���͏q�ׂ��Ă��Ȃ��B �����炭�̓{�[�C���O�̊��K�́A14���I�܂ŒǐՉ\�ł���ic p�A384�j ���R�Q�W �@Among the idiophones, cymbals receive attention from both artists and writers, the latter, bowever, occasionally using cymbada to mean bell-chimes�B idiophones�̒��ł��A�V���o���͌|�p�Ƃƍ�Ƃ̗������璍�ڂ��W�߂Ă���B��҂́A�Ȃ��肭�˂��Ă��āA �x���`���C�����Ӗ�����cymbada���g�p���邱�Ƃ��������B �@Cantigas���J�X�^�l�b�g�g�p�̏؋��������B��̎����ł���B�����̉��y�͂܂��A�g���C�A���O���i�t�����X���trepie)�̎g�p�ł��m���Ă����B (�����j �@The early horns were intended not for musical but for signaling purposes. If sometimes made of metal, they seem more often to have been made of horn or wood. The famous horn blown by the hero of the Chanson de Roland was apparently an olifant, a type made of ivory and introduced from Byzantium in the moth or Irth century 121 The Chanson de Roland mentions also graisles, instruments of smaller dimensions, with a high and clear tone. often early horns were capable of producing only one tone; sometimes the octave and 12th of the fundamental were obtainable also. In a very large instrument, the almost attained the size of a man. Eventually horns were pierced with several holes to render a greater number of tones obtainable. The new type was known as the cornet (zink) It came in a variety of sizes and was sometimes straight, sometimes bent. It is mentioned in Aucassin et Nicolette. �@�����̊p�J�́A���y�ł͂Ȃ��A�M�����Ӑ}���Ă����B���ɂ͋������̏ꍇ�ł����Ă��A�����͊p��ؐ��ō���Ă������Ƃ����������悤�ł���B Chanson de Roland�̉p�Y���������L���Ȋp�J�͖��炩�ɏۉ�ō���A���Irth���I��Byzantium���瓱�����ꂽ�^�C�v��olifant�ł�����121 Chanson de Roland�́A�O���[�X���A�N���A�g�[���B�����̊p�͂�����1�̃g�[��������邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���ɂ̓I�N�^�[�u��12����1������\�ł����B���ɑ傫�ȋ@��ł́A�قڒj�̃T�C�Y�ɒB���܂����B�ŏI�I�Ƀz�[���ɂ͂������̌����J�����A��葽���̃g�[���邱�Ƃ��ł��܂����B�V�����^�C�v�̓R���l�b�g�izink�j�Ƃ��Ēm���Ă��܂����B����͗l�X�ȃT�C�Y�ɂȂ��Ă��āA�܂������ŁA���܋Ȃ����Ă��܂����B�����Aucassin et Nicolette�Ɍ��y����Ă���B �@The trumpets include the buisines, which in the Chanson de Roland are blown by the pagans. It is possible that the term cors sarrasinois, appearing in some poems, is intended to apply to a buisine. In Germany the term buisine by a gradual metamorphosis became posaune �B�@ �@�g�����y�b�g�ɂ́AChanson de Roland�ɂĈً��k��������buisines���܂܂�Ă���B�������̎��Ɍ����cors sarrasinois�Ƃ����p��́Abuisine�ɑ��ēK�p���邱�Ƃ��Ӑ}����Ă���B�h�C�c�ł́Abuisine�Ƃ����p��́Aposaune�ƂȂ��Ă���B �@The trompes were larg and deeper sounding than busines. The trompette appears in the 13th century; it was a long instrument sometim bent into the form of an S, sometimes bent back upon itself, to facilitate its use. �@trompes��busines�����傫���Đ[�������o���B trompette�͂P�R���I�Ɍ����B����́A���̎g�p��e�Ղɂ��邽�߂ɁA���XS�̌`�ɋȂ����������y��ł������B �@The greatest advance in instrument construction made during the 13th century, the discovery of the keyboard, revolutionized the organ. Previously, wooden sliders were withdrawn and reinserted to admit or prevent the entrance of air into the pipes. Obviously the performance of rapid passages was impossible om an instrument so constructed. Improved it became very popular. Small organs that could be carried about-called �hpositives" if they had to be sct down, in distinction to the "portatives�h so small that they could be played while held-abound in pictures. French representations are particularly numerous in the 13th century, and there is evidence the use of the instrument in England, Germany, Italy, and Spain also. King David, the favorite instrumental executant of medieval artists, being variously shown as playing the harp, rote, viol, and other instruments, is apparently the monarch depicted in the 13th-centur Belvoir Psalter,122 performing on a positive. �@13���I�ɍ��ꂽ�y�퐻��ɂ�����ő�̐i���A���Ղ̔����́A�I���K���Ɋv���������炵���B���Ƃ��Ƃ́A�ؐ��̃X���C�_�[���������߂���đ}�����āA�p�C�v�ɓ����C�����Ă����B���炩�ɁA���̂悤�ɍ\�z���ꂽ�y��ł́A�v���ȃp�b�Z�[�W�̉��t�͕s�\�ł������B���ꂪ���P����A���ɐl�C�����܂����B�hpositives"�ƌĂꂽ�g�щ\���������I���K���́A���ꂪ�ݒu������"portatives�h�Ƃ��ċ�ʂ���A���������䂦�ɂ��������܂��܂ȊG�ŕ`����Ă����悤�ɉ��t���ꂽ�B�t�����X��̕\����13���I�ɂ͓��ɑ�������A�C���O�����h�A�h�C�c�A�C�^���A�A�X�y�C���ł����̊y����g�p���Ă����؋�������B�_�r�f���́A�����|�p�Ƃ̂����ł̊�y�t�҂ƂȂ��Ă�����,�n�[�v�Arote�A���B�I�[���A���̑��̊y������t���Ă���p�������Ă���A���炩�ɁA13���I��Belvoir ���я��ɂ����āApositive organ�����t����p�����グ��ꂽ�N��ł���B �@The 13th century is one of the greatest in music history, being comparable with the 16th, 18th, and 19th. Such a volume as this, besides devoting four chapters almost entirely to it, must frequently refer to it even in other sec- tions. The leading musical nation of the period was clearly France. England, as we shall see, was at the same time doing some path-breaking of her own, destined later to open up bright new vistas. But on the whole France was leaned upon so heavily by her sister nations that a modern writer has, not without justification, referred to their contributions collectively, despite the indisputable distinctive value of some of them, as l'art musical franfais en dehors de France. �@13���I�͉��y�j��ő�̐��I��1�ŁA16���I�A18���I�A19���I�ɕC�G���Ă��܂��B���̂悤�ȃ{�����[���́A4�̏͂��قڊ��S�Ɏ��M����ȊO�ɁA���̃Z�N�V�����ł��p�ɂɎQ�Ƃ���K�v������B���̎����̎�v�ȉ��y���Ƃ͖��炩�Ƀt�����X�ł������B���łɌ��Ă����悤�ɁA�p���́A���̍��́A���g�̂������̓����Ă����B��ɂ͖��邢�V�����i�F���J�����߂ɉ^���Â����Ă������B�������A�S�̓I�ɂ́A�t�����X�S�y�́A ����̍�Ƃ��A�����ȗ��R�Ȃ��ŁA�����ȓƓ��̉��l�ɂ�������炸�A�u�t�����X�O�̃t�����X�̉��y�|�p�v�Ƃ��Ă����̍v�����y�����o�����Ƃɂ���đ傫���X�����Ă����B |