| Music in the Middle

Age |

| Music in the Middle

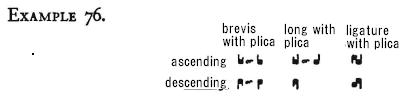

Age Chapter10 p272乣293 THE RISE OF MEASURED MUCSIC AND THE DEVELOPMENT OF ITS NOTATION TO FRANCO OF COLOGNE 亙寁検壔傊亜 傢傟傢傟偼偡偱偵丄戞俋復偵偰埖傢傟偨part嶌昳偑丄嫵夛偺儊儘僨傿偲偟偰偺摨庬椶偺僱僂儅偲偟偰婰晥偝傟偨偙偲傪尒偰偒偨丅偙偆偟偨僱僂儅偼抧堟偵傛偭偰堎側偭偰偄傞丅僥僉僗僩偑壒棩揑偲側偭偨応偑儕僘儉傪嶌偭偨偲偄偆怣擮偼丄妋偐偵桪惃偱偁偭偨僔儔價僢僋側嶌昳偐傜偺巟帩傪庴偗偰偄傞丅偦偆偟偨嶌昳偼丄屆偄婰晥朄偩偗偱側偔丄偁偒傜偐偵恖婥偺偁傞寢壥偲偟偰丄壒壙傪帵偡婰晥朄傪巊偭偨屻偺幨晥偵偍偄偰丄巹偨偪偵媦傫偱偒偨丅 偙傟傜偺壒壙偼偦偺僥僉僗僩偺壒棩偑屇傃偐偗偨傕偺偱偁傞丅偡側傢偪偦傟傜偼丄儕僘儉儌乕僪偵徠傜偟偰偦偺憡摉偡傞壒妝偑寛掕偝傟偨応崌丄壒棩偑昁梫偲偡傞傕偺偱偁傞丅偦偺儕僘儉儌乕僪偼戞俈復偱榑偤傜傟丄変乆偑崱栠傜偹偽側傜側偄偺偱偁傞丅備偊偵丄trochaic側僥僉僗僩偼丄僞乕僞丄僞乕僞偲偄偆戞侾儌乕僪偲側傞丅jambic僥僉僗僩偼僞僞乕丄僞僞乕偲偄偆儕僘儉偡側傢偪戞俀儌乕僪丄dactylic僥僉僗僩偼戞俁儌乕僪偲側傞丅偙偆偟偨儌乕僪僔僗僥儉偺愢柧偵偍偄偰丄棟榑壠偨偪偼偝傜偵丄戞係乣俇偺俁偮偺儌乕僪傪娷傫偱偄偨丅戞係儌乕僪偼anapest,戞俆偼spondee,戞俇儌乕僪tribrach偱偁傞丅 丂壒棩揑側僥僉僗僩傪帩偮嶌昳偼丄彮側偔偲傕儌乕僪儕僘儉偺晹暘偑丄婰晥朄偵偍偄偰幚梡壔傪帵偡偄偔偮偐偺傗傝曽偑偁傞慜偵丄幚梡壔偝傟偰偄偨偙偲傪帵偟偰偄傞丅Aubry偑尵偭偨傛偆偵丅乽寁検婰晥朄偺嫵媊偼彮偟偢偮宍惉偝傟偰偒偨丅偦傟偑棟榑壠偵傛偭偰僐乕僪壔偝傟傞慜偵丄偡偱偵嶌嬋壠偺嶌昳偵傛偭偰巒傑偭偰偄偨丅乿丂壒壙傪寁検偡傞壜帇揑庤抜偼丄妋偐偵丄偦偺敪揥偑偦傟側偟偱偼晄壜擻偱偁偭偨偱偁傠偆宍幃壔偺傗傝曽傪旛偊偨丅偟偐偟嵟弶丄偦傟偼扨偵婰晥偺巇曽傪帵偡偩偗偱偁傝丄偡偱偵幚慔揑壒妝壠偨偪偺娫偵懚嵼偟偨栤戣偵傛偭偰屇傃婲偙偝傟偰偄偨丅儕僘儉儌乕僪偑偳偺傛偆偵偟偰丄僥僉僗僩側偟偱傕偁傞晹暘傪巜偟帵偡偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨偺偐丠丂傕偟傕嶌嬋壠偑丄僥僉僗僩偵丄傂偲偮偺僔儔僽儖偵傂偲偮偺壒晞傪抲偙偆偲偣偢偵丄傓偟傠僾儗僀儞僜儞僌偵偍偗傞儊儕僗儅偺傛偆偵壺傗偐偱偁傞偙偲傪岲傫偩傜丄偦傟傪偳偺傛偆偵帵偡偙偲偑偱偒偨偺偐丠 倫俀俈俁 丂傢偐偭偨偙偲偼丄偙傟傑偱峫偊傜傟偰偒偨傛偆偵扨弮側傕偺偱偼側偐偭偨偲偄偆偙偲偩丅壒妝壠偨偪偼丄捈愙壒晞偺宍徾傪恑曕偝偣偨傢偗偱偼側偔丄傓偟傠丄壒壙偵斾椺偝偣偰丄崱擔偺変乆偺傛偆偵丄偦傟傪屌掕偟偰偒偨丅寢壥偼丄偍偍偞偭傁偵尵偊偽丄part-music偺婰晥朄偼丄埲壓偺傛偆側丄俁偮偺抜奒傪捠偭偨丅乭偍偍偞偭傁偵尵偊偽乭丄捈愙揑側抜奒傕傑偨偁偭偨偺偩偑丅 戞侾抜奒偱偼丄宍徾偼壒壙傪傑偭偨偔帵偝側偐偭偨丅戞俀抜奒偱偼丄壒壙偼娫愙揑偵傢偐傞傛偆偵側偭偨丅偟偐偟捈愙偵奩摉偡傞宍徾傪帵偡傢偗偱偼側偐偭偨丅丂戞俁抜奒偵側偭偰丄壒壙偼奩摉偡傞宍徾偵傛偭偰帵偝傟傞傛偆偵側偭偨 嵟屻偺抜奒偱弶傔偰丄寁検婰晥朄偼姰惉偟偨偙偲偵側傞丅戞俀抜奒偼丄幚墘忋偼寁検婰晥朄傪嶻弌偟偰偄偨偑丄婰晥偑側偝傟偰偍傜偢丄偦偺偨傔偵丄偙偺抜奒偱偺榑媍偵偍偄偰偼丄long 偲breve偲偄偆弍岅偑壒壙偵尵媦偡傞傛偆偵側偭偨丅壒晞偺宍徾偲偟偰偺椉幰偺尵偄曽偼丄戞俁抜奒偵偍偄偰丄偱偼側偄偺偱偁傞丅 丂儌乕僪懱宯偑柾曧偟偨屆揟揑僊儕僔儍岅丄儔僥儞岅偺壒棩偑嫮庛傛傝傕挿抁傪婎慴偵偟偰偄偨帠幚偼丄偡偱偵尵媦偟偨丅挿偄僔儔僽儖偼丄棟榑揑偵偼俀偮偺抁偄傕偺偵摍壙偱偁偭偨丅備偊偵丄壒棩偺掱搙偺measuring偑偁傝丄measurement偺扨埵偼foot偲側偭偨丅壒妝壠偨偪偑儌乕僪僔僗僥儉傪峫埬偡傞慜偵丄儔僥儞岅偺拞悽偺帊偼丄傾僋僙儞僩揑偲偄偆傛傝掕検揑側僔僗僥儉偵懳偟偰揮姺偟偰偄偨丅偟偐偟丄屆揟揑儊僜僢僪傪嵦梡偡傞偙偲偼丄壒妝壠偵偲偭偰偼丄柧傜偐偵棙曋惈偑偁偭偨丅偟偐偟丄偙偺儊僜僢僪傪庴偗庢偭偰斵傜偑摼偨帺桼搙偼丄dactyol,anapest帊乮戞俁丆係儌乕僪乯偵懳偟偰旛偊傜傟偨昞柺揑側摍壙傪挷傋傞偙偲偵傛偭偰娤嶡偝傟偨偐傕偟傟側偄丅偙偆偟偨帊偺壒棩偼2攺巕偱偁偭偨偑丄戞俁丆係儕僘儉儌乕僪偼儌乕僪僔僗僥儉偵傛偭偰曐偨傟丄嶰攺巕傪render偟偰偄偨丅 亙2攺巕偲俁攺巕亜 丂僔僗僥儉壔偝傟偨儌乕僪偼偙傟傑偱俁攺巕偱偁偭偨棟桼偼丄偟偽偟偽榑媍偝傟偰偒偨丅俀攺巕偼偙傟傜偺恑壔偺弶婜偵偼擣傔傜傟偨偲偡傞Walter Odington偺De Speculatione Musicae(c. 1300)偵偍偗傞儗僩儘僗儁僋僥傿僽側嬪偼偦偺徹嫆偲偟偰堷梡偝傟偰偄傞丅偟偐偟偦偺傛偆側夝庍傪偝偣傞傛偆側偙偺僷僢僙乕僕偼丄寛偟偰柧妋偱偼側偄丅Odington偑尵偭偨偺偼乽弶婜偺organa偺壧庤偁傞偄偼嶌嬋壠偺娫偱apud priores organistas乿long偼傆偨偮偺tempora偵暘偗傜傟偨丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅 p274 崱傗丄旕忢偵傛偄棟桼偑庡挘偝傟偰偄傞丅壒壙傪嬫暿偡傞僔僗僥儉偺堄幆揑敪揥偼挿抁偺岎戙偲偲傕偵巒傑偭偨偺偩傠偆丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅備偊偵丄儌乕僪僔僗僥儉偵偍偗傞戞侾儌乕僪偼丄帪宯楍揑偵傕丄嵟弶偺儌乕僪偲偟偰偺栶妱傪壥偨偟偰偄傞偲尵偊傞偺偱偁傞乮偙傟偼偟偐偟丄懠偺儌乕僪偑帪宯楍揑偵弴斣偵廬偭偰偄偔昁梫偑偁傞偲偄偆偙偲傪堄枴偟側偄乯丅戞俀儌乕僪傕傑偨挿抁偺岎戙偱偁傞丅偙偆偟偨儌乕僪偵偍偄偰偼丄変乆偼long偼breve偺傂偲偮偵懳偟偰丄俀攺傪愯傔傞偲棟夝偡傞丅偦偟偰柧傜偐偵丄Odington偑屆偄organistae偺娫偱丄long偑忢偵2攺偱偁偭偨偙偲傪嫮挷偟偨偺偼丄尰嵼柧傜偐偵側偭偰偄傞傛偆偵丄斵偺帪戙偵偍偄偰偼丄戞俁丄俆儌乕僪偑弌尰偡傞傗斲傗丄俁攺巕偑尰傟傞傛偆偵側偭偨偐傜側偺偱偁偭偨丅傓傠傫Odington偼丄妛栤偺偁傞嫵夛壒妝壠偨偪偺娫偺幚慔傪埖偭偰偄偨丅変乆偑尒偨傛偆偵丄俀攺巕偼丄13悽婭偵偼丄棟榑偵偼偁傑傝娭怱偺側偄斖埻偱巊傢傟偰偄偨丄偲偝傟偰偄傞丅偦偟偰丄2攺巕傕3攺巕傕偁傜備傞婜娫偱傛偔抦傜傟偰偄偨偲偄偆丄Angles偺庡挘偑屇傃婲偙偝傟傞丅 丂儕僘儉儌乕僪偺僔僗僥儉偺敪揥偵昁梫側條乆側僗僥僢僾偼嵟弶丄儓乕儘僢僷恖偵傛偭偰偐丄偁傞偄偼傾儔僽恖偵傛偭偰庴偗庢傜傟偨偐偼丄嫽枴偁傞栤戣偱偁傞丅Ribera偼屻幰偺愢偺戙昞偱偁偭偨丅側偤側傜斵偼丄傾儔僽恖偼儓乕儘僢僷恖偺偦傟偲摨條偺僔僗僥儉傪帩偭偰偍傝丄傑偨偦傟偼旕忢偵屆偄傕偺偱偁傞偐傜丄偲偄偆徹嫆傪嵎偟弌偟偨偐傜偱偁傞丅 丂拞悽偺嶌壠偨偪偼丄斵傜偺恄旈庡媊傊偺擬嫸偲偲傕偵丄俁攺巕偼嶰埵堦懱偺柤梍偵傛偭偰嵦梡偝傟偨偺偩丄偲愢柧偟偨丅偟偐偟丄偦偺愢柧偼屻晅偗偺傛偆偵巚偊傞丅嬤戙偺嶌壠偵傛傞尩枾側壒妝揑側愢柧偼丄寁検偼乭幚嵺偵丄堦夞偺幚墘偱俇攞扨埵偱偁偭偨乭偲偄偆偙偲偱偁傞丅係攺偺僌儖乕僾偼俀偮偵偟偐暘偗傜傟側偄偑丄俇攺偺応崌丄俀偵傕俁偵傕暘偗傜傟傞丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅傂偲偮偺惡晹偵偍偗傞俇攺偺寁検偼丄偦傟備偊丄乭傕偆傂偲偮偺惡晹傪俀偮偯偮偵暘偗偰俁僌儖乕僾偵偡傞偐丄俁偮偯偮偵傢偗偰俀僌儖乕僾偵偡傞偐丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅傂偲偮偺惡晹偵偍偗傞俀攺巕偺屻偵傕偆傂偲偮偺惡晹偵偍偗傞3攺巕傪敽偆姶妎偱偁傞丅偝傜偵丄儕僘儉傪偟偽偟偽曄峏偡傞偝傜側傞婓朷偑婲偒偰偒偰丄偦傟偼丄拞悽偺婰晥朄傗嶌嬋偵偍偄偰3攺巕扨埵偺屆偄巟攝偺攚屻偵偁偭偨偺偱偁傞乭丅 倫俀俈俆 拞悽偺壒妝壠偨偪偑丄偦偺傛偆側姶妎傪帩偮偨傔偵摿偵寍弍揑側懺搙傪偲偭偰偍傝丄偦偟偰偦傟偑寛偟偰晄壜擻偱偼側偐偭偨偙偲偼丄婌偽偟偄偙偲偱偁偭偨傠偆丅偟偐偟堎幙側巚峫偼丄丄偦偺傛偆側拞悽偺壒妝偵塭嬁偝傟偰丄斵傜偺塭嬁傪傕媦傏偟偨偐傕偟傟側偄丅拞悽偺峫偊偼丄儌乕僪僔僗僥儉偑敪揥偡傞傛傝傕慜偵丄俁偲偄偆悢帤傪perfection long偺徾挜偲尒側偟偰偄偨偺偱偁傞丅偦偺晧傢偣傟偨幙偼丄棟榑壠偨偪偐傜傕傑偨丄擣傔傜傟偰偄偨丅帠幚丄俀攺巕偑嵟廔揑偵俁攺巕懁偐傜偺嵸壜乮sanction)傪庴偗庢偭偨帪丄偦傟偼imperfect偲偄偆弍屻偑摉偰傜傟偨丅屻幰偼丄偡偱偵尒偰偒偨傛偆偵丄perfect偱偁偭偨偺偩丅峀斖埻側奣擮偑摿偵壒妝偺婲尮偵尷傜偢丄寁検壒妝傊偺憗婜偺帋傒偵塭嬁傪梌偊偰偒偨偙偲偼晄壜擻側偙偲偱偼側偄丅傓傠傫丄壒妝揑嫮惂偑嵟廔揑偵偦傟偵偲偭偰戙傢傞傛偆偵側傞偱偁傠偆偑丅 亙尵梩偺掕媊亜 丒丂偄偔偮偐偺掕媊丅儌乕僪僷僞乕儞偺丄偁傞偄偼偦偺孞傝曉偟偺扨堦偺弌尰偱峔惉偝傟傞壒晞偺僌儖乕僾偼丄偦傟偑媥晞偵傛偭偰懠偺儕僘儉揑偵摨條側僌儖乕僾偐傜愗傝棧偝傟偨応崌丄ordo偲屇偽傟傞丅 丒ordo撪偺僷僞乕儞偺嵟屻偺姰慡側孞傝曉偟偲媥晞偲偺娫偵丄嵟弶偺壒壙傪帩偮壒晞偑偁偭偨応崌丄偦偺儌乕僪偼偍偦傜偔perfect偲側傞丅 丒嵟弶偺壒壙偑孞傝曉偝傟側偐偭偨応崌丄儌乕僪偼imperfect偲側傞丅 丒ordo偑堦搙偩偗姰慡側儌乕僪僷僞乕儞傪帵偟偨応崌丄偦傟偼儌乕僪偺primus ordo偲側傞丅 丒嵟弶偺壒壙偑丄僷僞乕儞偺嵟屻偲媥晞婰崋偲偺娫偱栠傟偽"perfect"丄偦偆偱側偗傟偽"imperfect"丅乮偦傟備偊偵丄ordines偺"perfection"偲"imperfection"偼丄儌乕僪偺偦傟偲摨條丄廔巭偺惈忬偵埶偭偰偄傞乯丅 丒儌乕僪僷僞乕儞偑俀夞婲偒傟偽丄secundus ordo,丂俁夞側傜tertus ordo丂etc,偲側傞乮壓晥嶲徠乯丅僀僜儕僘儉偺尨棟偼丄ordines偺孞傝曉偟偱愢柧偝傟傞偑丄偦傟偼峫偊傜傟摼傞暋崌懱峔憿傪嶼弌偡傞帪娫偱寛傔傜傟傞丅  http://maucamedus.net/modal/modal01.html傛傝 12悽婭偁傞偄偼13悽婭傑偱偵丄戞俆復偱巜揈偟偨傛偆偵丄僱僂儅晥偼撿晹丄惣儓乕儘僢僷偱丄嬤戙僱僂儅偺摿挜偲偟偰偺巐妏宍丄偁傞偄偼惓曽宍偵寢徎壔偝傟偨丅壒妝壠偨偪偼丄偙傟傜傪丄慜弎偟偨part-music 偺婰晥抜奒偵偍偄偰丄戞俀丆俁抜奒偺椉曽偱巊偭偰偄偨丅備偊偵丄virga偼戞俀抜奒乮栿拲丟儌乕僪儕僘儉偺抜奒乯偱丄摿庩側栚揑偱巊傢傟丄戞俁抜奒乮栿拲丟掕検晞抜奒乯偱偼丄long傪昞傢偡偨傔偵堷偒宲偑傟偨丅偦偟偰偦偺晞崋偼丄breve傪昞傢偡punctum偵帡偰偄傞丅 偡偱偵巜揈偟偨傛偆偵丄"long"偲"breve"偲偄偆弍屻偼変乆偺媍榑偱偼丄戞俀抜奒偱巊傢傟偰偄傞丅乮偨偲偊嵟廔揑偵丄壒晞偺宍徾偑杮棃偺堄枴捠傝偵梌偊傜傟側偔偰傕乯丅側偤側傜丄values偼尰懚偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅virga偺傛偆側丄偦偟偰puctum偺傛偆側晞崋偼丄戞俀抜奒偺媍榑偱偼偟偽偟偽尵媦偝傟傞偙偲偱偁傠偆丅偟偐偟丄撉幰偼丄偦傟傜偼long,丄breve偺壒壙傪偦傟偧傟昁偢帵偟偰偄傞偲偄偆巚峫偵懳偟偰偼丄塋撣傒偵偟偰偼側傜側偄丅 丂 倫俀俈俇 亙昗弨壒晞偺堏傝曄傢傝亜 崱擔丄帪娫偺扨埵偺昗弨僔儞儃儖偼4暘壒晞側偄偟semiminim偱偁傞丅偟偐偟丄偦傟偼堎側偭偨帪婜偱偼堎側偭偨昗弨僔儞儃儖傪梡偄偰偄偨丅侾俇悽婭偵偼丄minim(擇暘壒晞乯偑丄弶婜偺寁検婰晥朄偵偍偄偰偼丄偦偟偰偦傟偵廬偭偨抜奒偱偼丄breve偑丄昗弨僔儞儃儖偱偁偭偨丅偙傟偼柍榑丄昁偢偟傕丄拞悽傗儖僱僢僒儞僗婜偵偍偄偰丄tempi偑尰嵼傛傝傕備偭偔傝偩偭偨傢偗偱偼側偄丅変乆偵偲偭偰丄semibreve偺2攞偱偁傞丄偦傟備偊偵long偱偁傞breve偼傔偭偨偵尒傞婡夛偼側偄偑丄13悽婭偱偼breve偼抁偔丄偩偐傜偙偦偦偺傛偆側柤慜(breve=short)傪姤偟偰偄偨丅帪偑棳傟丄寁検婰晥朄偑尰傟丄壒壙偼偝傑偞傑側棟桼偵偭偰丄偳傫偳傫暘妱傪廳偹傞傛偆偵側偭偨丅乭傛傝抁偄乭壒壙偑傛傝堦斒揑偲側傝丄乭傛傝挿偄乭傕偺偼婬偵側偭偨丅備偊偵丄long,doublelong偺僔儞儃儖偼崱擔偼傎偲傫偳愨柵偟偰偄傞丅尰戙晥傊偺峑掶幰偼丄嶌昳偑崱擔偺撉幰偵偦偺婰晥朄偺tempo傪帵偡偨傔偵丄昗弨揑壒壙偲偟偰丄4暘壒晞傪巊偆孹岦偵偁傞丅備偊偵丄壒壙偼傕偲傕偲偼16悽婭偵巊傢傟偨傕偺偱偁傝丄嬤戙偺乭墘憈梡偺乭峑掶偱偼丄偟偽偟偽敿暘偵側偭偰偄傞丅偦偟偰丄弶婜偺寁検揑嶌昳偺壒壙偼偟偽偟偽丄俉暘妱偝傟偰偄傞乮栿拲丟摉帪偺昗弨偩偭偨breve偑8暘妱偝傟偨semiminim偑尰嵼偺昗弨巐暘壒晞偲側偭偰偄傞乮壓恾嶲徠乯丅  偟偐偟丄侾俇暘妱偱偝偊丄寛偟偰晛捠偱側偄傢偗偱偼側偔丄偙偆偟偨慖戰偼丄帪偵嶌昳偺惈奿偵埶懚偟丄帪偵扨側傞峑掶幰偺岲傒偵埶偭偰偄傞丅 丂乭傛傝抁偄乭壒壙偺敪柧偲偲傕偵丄柧傜偐偵丄乭傛傝挿偄乭壒壙偺宲懕偑憹偊偰偄偭偨丅偙偙偺壒晞偺僔儞儃儖偺壒壙偺曄摦傪妋偐傔傛偆偲偡傞帋傒偼懕偄偰偒偨丅変乆偼偦傟傪12復偱傒傞偙偲偵側傞丅 丂拞悽傗儖僱僢僒儞僗婜偺嶌昳偺傕偭偲傕嬤戙揑側斉偺撉晥偵偍偄偰丄傕偲傕偲偺壒壙偑暘妱偝傟偰偒偨偲偄偆楌巎揑娤揰傪抦偭偰偍偔偙偲偼廳梫偱傝丄楌巎揑幚墘揑娤揰偺憃曽偐傜丄廲慄偼嬤戙偺峑掶幰偵傛傞晅壛偱偁傞偙偲傕抦偭偰偍偔傋偒偱偁傞丅僾儗僀儞僜儞僌偺嬫愗傝傪帵偡偨傔偺廲慄偼丄15悽婭偺屻敿偵側偭偰弶傔偰丄幚嵺偺墘憈偺偨傔偵堄恾偝傟偨寁検壒妝偺幨晥偵偍偗傞彫愡傪嬫愗傞偨傔偵巊傢傟傞傛偆偵側偭偨丅偨偩偦偺帪偱偝偊丄偦偺嵦梡偼尷掕揑側傕偺偱偁偭偨丅 乭彫愡乭偺奣擮偼丄帪戙偵傛偭偰曄壔偟偰偒偨丅崱擔偟偽偟偽墘憈偝傟傞壒妝丄偡側傢偪丄18乣19悽婭偺壒妝偱偼丄彫愡偼攺偺僷僞乕儞偐傜峔惉偝傟丄戞侾攺偵傾僋僙儞僩偑偁傝丄偦偺僷僞乕儞偼壗搙傕孞傝曉偝傟偰偄偔丅20悽婭偺壒妝偵偍偄偰偼丄偦偺孞傝曉偟偼傕偼傗杮幙偱偼側偔側傝丄僗僩儔償傿儞僗僉乕偺傛偆側嶌嬋壠偼丄傎偲傫偳傂偲偮偯偮丄攺巕婰崋傪曄偊偨傝偟偰偄傞丅堦曽丄15乣16悽婭偺億儕僼僅僯乕偼丄嵟弶偺傾僋僙儞僩偑杮幙揑側摿挜偱偼側偄壒妝偺戙昞偱偁傞丅傾僋僙儞僩偼彫愡偺嵟弶偵偁傞偑丄昁恵偱偼側偄丅偦傟備偊丄15乣16悽婭偺嶌昳偺嬤戙揑峑掶晥偺撉晥偵偍偄偰偼丄峑掶幰偺彫愡慄偼丄偦傟帺恎偑傾僋僙儞僩傪帩偭偰偄傞傕偺偲偟偰夝庍偡傋偒偱偼側偄丅傾僋僙儞僩偑彫愡偺嵟弶偵婲偙傞偺偱偁傟偽丄偦傟偼摿庩側尨場偵傛傞寢壥偱偁傝丄壒棩揑側僥僉僗僩偵偍偗傞傾僋僙儞僩偲偄偭偨丄摿庩偺忦審壓偱偺塭嬁偵傛傞偺偱偁傞丅 倫俀俈俈 偟偐偟丄嬤戙揑僷僞乕儞偑巊傢傟偨婜娫偼丄傾僋僙儞僩偼偍偦傜偔梫媮偝偊偝傟偰偄側偐偭偨丅側偤側傜丄偦傟側偟偱傕丄戞侾丄戞俀儌乕僪偼丄彮偟偺壒晞偩偗偱丄屳偄偵嬫暿偑壜擻偩偭偨偐傜偱偁傞丅戞俁丆係儌乕僪傕傑偨摨條偱偁傞丅 丂嬤戙揑婰晥朄偵偍偄偰偼丄偡偱偵尒偰偒偨傛偆偵丄尷傜傟偨婎杮揑側壒晞宍幃偲偟偰偺擇暘壒晞傗巐暘壒晞偺巊梡偵傛偭偰丄偡傋偰偺儕僘儉儌乕僪傪彂偒昞偡偙偲偼壜擻偱偁傞丅屆偄壒妝壠偨偪偑懡偔偺壒壙傪帵偡偺偱偁傟偽丄斵傜偼longs 偲breves偺俀偮偩偗傪underlying musical values偲偟偰丄尒側偟偰偄偨丅偟偐偟偦偦傟傜偼忢偵摨幙偱偁偭偨傢偗偱偼側偄丅備偊偵丄戞侾丆俀儌乕僪偵偍偗傞longs偼丄longae rectae乮乭normals longs")偲側傝丄戞俁乣俆儌乕僪偵偍偄偰偼丄ultra mensuram乮"beyond measurement")偲偝傟偰偄偨丅偙偆偟偨弍岅偼丄儌乕僪偑懚嵼偡傞傛偆偵側偭偨弴彉偵娭偟偰丄倫俀俈係偱帵偝傟偨傕偺偵徠傜偟偰傒傞偲嫽枴怺偄丅傕偟傕晄姰慡long倱偺偁偲偵shorts偑嵟弶偵棃傞偲丄姰慡longs偲側傞丅嵟弶偵"beyond measurement"偱偁傞傛偆偵尒偊傞帪偼丄晄姰慡longs偼乭normal"偲側傞丅偙偆偟偨long偺俀偮偺條幃偵懳偟偰偼偦偺懠偺柤慜偑偁傝丄longa recta亄breve,偁傞偄偼姰慡long偵傛偭偰枮偨偝傟偨俁攺巕儐僯僢僩偵懳偡傞柤慜偱偁傞丅偙偆偟偨懠偺梡岅偑嵦梡偝傟傞彉楍偼丄埲壓偵傛偆偱偁傞丅 嘆儕僘儉儌乕僪偺僔僗僥儉偺敪揥抜奒偑longs偲shorts偺岎戙偱巒傑傞応崌丄儕僘儉偑俀攺巕偱偁傠偆偑俁攺巕偱偁傠偆偑丄懠偺壗偐偱偁傠偆偑丄摿偵峫偊傞娫傕側偔丄儕僘儉偺惈幙偑幚嵺偵攃埇偝傟傞帪偑晄壜旔揑偵傗偭偰偔傞偱偁傠偆丅偦傟偼俁攺巕偱偁傝丄傕偭偲傕抁偄俁攺扨埵偑寁検偺昗弨扨埵偲偟偰尒側偝傟丄嵟廔揑偵柤慜偑偮偗傜傟傞偱偁傠偆丅拞悽偺棟榑壠偨偪偼丄偙傟傜傪乭perfection"扨埵偱撉傫偩丅 倫俀俈俉 嘇堦搙俁攺扨埵偑柤偯偗傜傟偲丄偦傟偼俁攺偺long丄偡側傢偪longa perfecta偲屇偽傟傞抜奒偲側傝丄俀攺long偼longa imperfecta偲側傞丅breves傕傑偨俀庬椶偁傝丄侾攺偺breve偼brevis recta偲偟偰抦傜傟偰偄傞丅戞俁丆係儌乕僪偱偺晅揰偺側偄壒晞偼丄longs偱偼側偔丄breves偲側傞丅偡側傢偪丄偙傟傜偺儌乕僪偺偦傟偧傟偼丄long偲丄breves偺儁傾偺岎戙偲偟偰尒側偝傟傞丅俀攺巕breve乮long偵嫴傑傟偰丄堷偒怢偽偝傟偨曽偺breve乯偼brevis altera偲屇偽傟傞丅 丂戞侾丆俀丆俇儌乕僪偼modi recti偲偟偰僌儖乕僾壔偝傟偨丅偦偺懠偺戞俁乣俆儌乕僪偼嵟弶偼modi ultra menuram偲偟偰丄屻偵偼modi obliqui偲偟偰僌儖乕僾壔偝傟偨丅 丂偦傟偼丄変乆偑戞俀抜奒乗儌乕僪婰晥朄偲屇偽傟偨傗傝曽乗偲屇傫偩婰晥朄偺峔惉偺摿堎惈偱偁偭偨丅偦傟偼摿庩側栚揑偺偨傔偺偄偔偮偐偺扨堦偺壒晞偺僔儞儃儖傪偟偽偟偽巊偄丄杮幙揑偵丄堦偮埲忋偺壒晞傪帵偟偨僾儗僀儞僜儞僌偺僔儞儃儖偐傜桼棃偟偨暋崌偟偨宍傪儀乕僗偵偟偰偄偨丅偙偆偟偨宍偼丄Jerome of Moravia埲棃丄楢寢晞偲傛偽傟偰偄偨丅楢寢晞偼丄師偺壒晞偑嵟弶傛傝傕崅偄偐掅偄偐偵傛偭偰丄忋岦楢寢晞丄壓岦楢寢晞丄偲屇偽傟偨丅 丂忋岦宍偺嵟弶偺壒晞偑僾儗僀儞僜儞僌婰晥朄偵偍偄偰傂偲偮埲忋偺壒晞偱峔惉偝傟偰偄傞嵟弶偺忋岦宍偺壒晞偺傛偆偵丄忋岦楢寢晞偺嵟弶偺壒晞偑tail傪帩偭偰偄側偄帪丄楢寢晞偼cum proprietate偲屇偽傟偨丅  http://maucamedus.net/franco/franco-ex02.html傛傝 壓岦楢寢晞偼丄僾儗僀儞僜儞僌偵偍偄偰傂偲偮埲忋偺壒晞偱峔惉偝傟偰偄傞壓岦宍乮偺壒晞乯偵偍偄偰丄嵟弶偺壒晞偑嵍懁偺壓岦偒偺tail傪帩偭偰偄傞応崌偵丄cum proprietate偲屇偽傟偨丅  http://maucamedus.net/franco/franco-ex02.html傛傝 壓岦楢寢晞偱丄僾儗僀儞僜儞僌偱帵偝傟偨偱偁傠偆嵟弶偺壒晞偱tail偑丄徣棯偝傟偨応崌丄偁傞偄偼丄tail偑忋岦楢寢晞偵壛傢偭偰偄傞応崌丄sine proprietate偲尵傢傟偨丅  http://maucamedus.net/franco/franco-ex02.html傛傝   http://maucamedus.net/franco/franco-ex02.html傛傝   http://maucamedus.net/franco/franco-ex02.html傛傝 丂楢寢晞偑丄忋岦丄壓岦偵偐偐傢傜偢丄嵍懁偐傜忋傊墑傃傞tail傪帩偭偰偄偨応崌丄偦傟偼丄cum oppoita proprietate偲屇偽傟偨丅  http://maucamedus.net/franco/franco-ex02.html傛傝 丂楢寢晞偼cum perfectione偁傞偄偼sine perfectione偲偟偰傕岅傜傟偨丅嵟弶偺壒晞偺宍幃偑楢寢晞偺"propriety乭傪巟攝偟偨偺偵懳偟丄嵟屻偺壒晞偺宍幃偑偦偺"perfection"傪巟攝偟偨丅乮儌乕僪傗ordo偲偟偰偺"perfection"丄偁傞偄偼寁検扨埵偲偟偰偺"perfection"偲偼娭學偑側偄乯丅 嵟屻偺壒晞偑丄嵟屻偐傜俀斣栚傛傝塃壓偵偁傟偽丄偁傞偄偼丄嵟屻偐傜俀斣栚偺壒晞偐傜悅捈偵忋岦偟偰偄傟偽丄"perfection"偱偁傞丅   http://maucamedus.net/franco/franco-ex02.html傛傝 嵟屻偺壒晞偑壓岦偒偺幬峴偱帵偝傟傞応崌丄偁傞偄偼丄嵟屻偺壒晞偑丄嵟屻偐傜俀斣栚傛傝塃忋偵偁傟偽丄"imperfection"偱偁傞丅幬峴偼俀偮偺壒晞傪偺傒傪帵偡丅偦傟傜偼巒傑傝偲廔傢傝偱偁傞丅   http://maucamedus.net/franco/franco-ex02.html傛傝 倫俀俈俋  丂楢寢晞偵偍偗傞壒晞偺壒壙偑丄偦傟偑巊傢傟偨壒妝偺儕僘儉儌乕僪偵傛偭偰曄壔偟偨偲偄偆偙偲偼丄propriety偲perfection傪旛偊偨俁偮偺壒晞偺楢寢晞偑戞侾儌乕僪偱偼long-breves-long偵側傝丄戞俁丆係儌乕僪偱偼breves-breves-long偲側傝丄戞俆儌乕僪偱偼long-long-long偲側傝丄戞俇儌乕僪偱偼breve-breve-breve偲側傞帠幚偵傛偭偰愢柧偝傟偨丅 墘憈偺偨傔偵廳梫側偙偲偼丄儌乕僪傪尒偮偗弌偡偙偲偱偁偭偨丅偦偟偰丄棟榑壠偨偪偼変乆偵丄楢寢晞偺慖戰偑偳偺傛偆偵巺岥偲側傞偺偐傪巹偨偪偵嫵偊偰偔傟傞丅乮僩儘僶僪乕儖偨偪偺扨惡壧偵懳偡傞儕僘儉儌乕僪偺揔梡偑側偤幨杮偺懡偔偐傜徹柧偝傟摼側偄偺偐偲偄偆棟桼偼丄埑搢揑側壒妝偺僔儔價僢僋側條幃偑丄儌乕僪婰晥朄偑丄捠忢暥偺僾儗僀儞僜儞僌婰晥朄偑巊傢傟偨偙偲傪屇傃婲偙偟偨楢寢晞偺昿斏側巊梡傪攔彍偟偰偄偨偙偲偵偁傞丅儌乕僪偵尩枾偵娭傢傞尷傝丄婰弎偝傟偨媥晞偼偦偺挿偝偵偟偨偑偭偰丄宍傪曄偊側偗傟偽側傜側偄丅扨弮側悅捈婰崋偼偦偺戝晹暘偺栚揑偵偼廫暘偱偁偭偨丅 姰慡儌乕僪 戞侾儌乕僪丂扨弮側俁壒晞楢寢晞偵俀壒楢寢晞偑廬偆丅偡傋偰偼cum proprietate丄cum perfectione偱偁傞乮偟偐偟丄trocahic儕僘儉偼桞堦丄戞侾perfect ordo偵傛偭偰昞尰偝傟傞丅俁壒晞楢寢晞偺傒偑巊傢傟丄偙傟傜偼cum proprietate丄cum perfectione偱偁傝丄媥晞偵傛偭偰嬫愗傜傟偰偄傞乯 戞俀儌乕僪丂俀壒楢寢晞偑懕偔丅cum proprietate丄cum perfectione偱偁傞丅嵟屻偼sine proprietate丄cum perfectione俁壒楢寢晞偲側傞丅壗恖偐偺棟榑壠偼丄俁壒楢寢晞偺戙傢傝偵丄俀壒楢寢晞亄侾壒晞偲偟偰偄傞丅偙偺侾壒偼丄寁検婰晥朄偺breve偵憡摉偡傞丅乮偟偐偟丄jambic儕僘儉偼桞堦丄戞侾perfect ordo偵傛偭偰昞尰偝傟傞丅俁壒晞楢寢晞偺傒偑巊傢傟丄偙傟傜偼sine proprietate丄cum perfectione偱偁傝丄傛傝挿偄媥晞偵傛偭偰嬫愗傜傟偰偄傞) 戞俁儌乕僪丂侾壒偱巒傑傝丄偦傟偼僾儗僀儞僜儞僌偱偼virga偵憡摉偟丄寁検婰晥朄偺long偵憡摉偡傞丅偦偺偁偲偵丄俁壒楢寢晞偑懕偔丅cum proprietate丄cum perfectione偱偁傞丅乮侾俁悽婭慡懱偱偼丄long偼俁壒楢寢晞偵堸傒崬傑傟丄係壒楢寢晞偲側偭偨乯 戞係儌乕僪丂俁壒楢寢晞偑愭偵偁傞丅cum proprietate丄cum perfectione偱偁傞丅偦偺屻丄cum proprietate丄sine perfectione偱偁傞扨壒偺俀壒楢寢晞偑懕偔丅 p280 戞俆儌乕僪丂俁壒楢寢晞偑懕偔丅cum proprietate丄cum perfectione偱偁傞丅戞侾perfect ordo偺傒偑昞尰偝傟傞帪偼丄戞侾儌乕僪偵偍偄偰巊傢傟偨傕偺傛傝挿偄媥晞偱嬫愗傜傟偰偄傞丅乮偟偐偟丄楢寢晞偼偙偺儌乕僪偱偼傔偭偨偵巊傢傟側偐偭偨乮栿拲丟偨偲偊偽Hoppin Medieval Mucis p224偱偼楢寢晞偼巊傢傟偰偄側偄乯丅 戞俇儌乕僪棯 晄姰慡儌乕僪 戞侾儌乕僪丂嘆扨弮側俁壒晞楢寢晞偵俀壒楢寢晞偑廬偆丅偡傋偰偼cum proprietate丄cum perfectione偱偁傞丅傂偲偮偺丄捠忢偼breve憡摉偱偁傞廔寢壒偑懕偔丅嘇俀壒楢寢晞偺宲懕偼丄sine proprietate丄cum perfectione偱偁傞丅嘊cum perfectione偩偑丄cum proprietate偲sine proprietate偺岎戙偲側傞丅 戞俀儌乕僪丂俀壒楢寢晞偑懕偔丅cum proprietate丄cum perfectione偱偁傞丅 戞俁儌乕僪丂"long"偑偁傝丄偦偺屻偵俁壒楢寢晞偑懕偔偑丄偦偺屻偵扨壒偺俀壒楢寢晞偑懕偔丅偡傋偰偼丄cum proprietate丄cum perfectione偱偁傞丅 戞係儌乕僪丂cum proprietate丄cum perfectione偺俁壒楢寢晞偺楢懕偱偁傞丅 戞俆儌乕僪丂偙偺儌乕僪偼楢寢晞偲偟偰偼尰傟側偄 戞俇儌乕僪丂棯 丂嬤戙揑婰晥朄摍偱彂偒崬傑傟丄幚慔揑壒妝傪堚偟偰偄傞幨杮偵偍偄偰偼丄幚嵺偺惗偒惗偒偝傪帵偟偰偄傞偺偼丄cum proprietate丄cum perfectione偺楢寢晞側偺偱偁傞丅棟榑壠偨偪偵傛偭偰丄偦偺儌乕僪婰晥朄偺朶業偵偍偄偰幚嵺揑尵媦偝傟偨偦偺懠偺楢寢晞偼丄変乆偑寁検揑婰晥朄偵摓払偟偰弶傔偰丄偦偺恀偺妶椡傪尒弌偝傟偨偺偱偁傞丅晄姰慡儌乕僪偼丄棟榑揑偵愢柧偝傟傞偑丄婰擮旇揑偲偟偰尒偰傕丄恀偺惗偒惗偒偝傪帩偭偰偄側偄丅 丂棟榑壠偨偪偼丄昁偢偟傕丄楢寢晞偺暲傃傪懕偗側偄偟丄曄壔側偟偱婰弎偟懕偗傞偙偲傕側偄丅妋偐側偙偲偼丄儌乕僪僔僗僥儉偼丄儕僘儉偺帺桼搙傪偒傢傔偰尩奿偵惂尷傪偟偰偄偨偙偲偱偁傝丄偟偐偟丄姰慡戞侾儌乕僪偼丄俁壒楢懕偺摫擖偑偁偭偨傝偟偰丄昁偢偟傕丄俀壒楢寢晞偺愨偊娫側偄楢懕偱偼側偐偭偨偺偱偁傞丅偦偆偟偨楢懕偼媥晞傗廔巭偺傒偱抐懕偟偨傢偗偱傕側偄丅 倫俀俉侾 亙儌乕僪乭攋夡乭丟斀暅壒晞偺岠壥亜 Anonimous嘩偼丄minutio et fractio modorum偱偺愢柧偵偍偄偰丄偦傟偧傟2攞偺long偑丄3偐傜6偵暘妱偝傟丄偦傟偧傟3攞偺long偑3偐傜8傊暘妱偝傟丄偦傟偧傟偺breve偼俀偁傞偄偼3偵暘妱偝傟傞偲庡挘偟偰偄傞丅暘妱傪婰晥偡傞傂偲偮偺傗傝曽偼丄捠忢偺妏壒晞偵傛傞憓擖偱帵偝傟丄楢寢晞撪偵偦傟傜傪擣傔偝偣傞偙偲偱偁傞丅寢壥偼丄楢寢晞偼僩乕僞儖偱俆偮偺壒晞傪帩偮偙偲偵側傞偑丄憓擖側偟偱丄楢寢晞傛傝傕挿偔側偄僩乕僞儖偺壒壙傪帵偡偙偲偵側傞丅 傕偆傂偲偮偺傗傝曽偼丄扨撈晞偺偁偲偵丄currentes偺傛偆側憰忺壒晞偺晅壛偱峔惉偝傟傞丅virga偺傛偆偵丅備偊偵丄姰慡戞侾儌乕僪偵偍偄偰偼丄朻摢偺3壒楢寢晞偼攋夡偝傟丄偦偺偨傔偵嵟弶偺壒晞偼丄捠忢偼long偺壒壙偱偁傞偑丄偦偺懠偺俀偮偺壒晞偐傜棧偝傟丄偦傟傪廋惓偡傞偨傔偺旽宍壒晞偲側傞丅暘妱偝傟偨壒壙偵摍偟偄壒晞偼aequipollentiae偲偟偰抦傜傟偰偄傞丅 丂breve偺壒壙偑楢寢晞撪偱俀乣俁偺壒壙偵夡偝傟偨応崌丄cum opposita proprietate楢寢晞偑巊傢傟傞乮栿拲丟埲壓嶲徠乯丅偙偺応崌丄嵟屻偺壒晞偼long偲側傝丄偦偺慜偺壒晞偼short偲側傞乮aequipollentiae偺姶妎偱偄偊偽丄僩乕僞儖偺壒壙偼breve偱偼偁傞偑丄嵟屻偺壒晞偼long偲側傝丄偦偺慜偺壒晞偑short偱偁傞乯丅 .gif) [S-S-L, S-S, S-S-L, S-S, S-S-B, S-S-L] cum opposita proprietate http://maucamedus.net/franco/franco-ex02.html傛傝 丂Johannes de Garlandia偵傛傟偽丄斀暅壒晞偼楢寢晞偱偼巊傢傟側偐偭偨丅壒晞偑斀暅偝傟傛偆偲偡傟偽丄斀暅偼怴偟偄楢寢晞傪僗僞乕僩偟側偗傟偽側傜側偄偐丄帺恎偱懸婡偟偰偄側偗傟偽側傜側偐偭偨丅慜幰偵偍偄偰偼丄楢寢晞偼巆偝傟偨壒晞偺傒偐傜峔惉偝傟偨丅偦偆偟偨壒晞偼丄斀暅偺側偄丄尦乆偺楢寢晞偱偁偭偨偱偁傠偆丅屻幰偺応崌丄壒晞偼 丂尰嵼偺峑掶幰偵偲偭偰晄岾側偙偲偵丄戞俀抜奒乮儌乕僪婰晥朄巊梡乯偵懏偟偰偄傞壒妝傪曐懚偟偰偄傞幨杮偼丄昁偢偟傕丄棟榑壠偨偪偑変乆傪婓朷偵摫偔傛偆側僔僗僥儅僥傿僢僋側傗傝曽偵偍偗傞巺岥傪旛偊偰偼偄側偄丅媡偵丄斵傜偼丄傂偲偮埲忋偺傗傝曽偵偍偗傞夝庍偺壜擻惈偺偁傞僷僢僙乕僕傪巆偟偰偄傞丅偝傜偵丄棟榑壠偨偪偺忣曬偼丄巹偨偪偵丄偨偲偊偽丄F幨杮拞偺俀惡偺Regnat偺傛偆側僔僗僥儅僥傿僢僋偵婰晥偝傟偨嶌昳偺儕僘儉偵娭怱傪帩偨偣傞偙偲偑偱偒傞丅偦偟偰丄偙偆偟偨忣曬偼丄婰晥偑偙偺傛偆偵婯懃揑偱偼側偄嶌昳偵偍偄偰偝偊丄変乆傪彆偗偰偄傞丅 p俀俉俀 亙Long偲Breve偑寁検壜擻偲側傞亜 丂慜弎偟偨傛偆偵丄斀暅偑偁傞偲偙傠偱偼丄扨堦壒晞偑偦偺楢寢晞偐傜棧傟丄偁傞偄偼帺恎偱懸婡偟偰偄傞丅偦偟偰丄virga 偟偐偟丄寁検揑婰晥朄偵偮偄偰偺嵟弶婜偺榑暥偱偁傞嶌幰晄柧偺Discantus Positio Vulgaris(c.1230-40)偱偼丄breve偼 嘆2偮偺breves偑俀偮偺longs偺娫偵偁傞乮偁傞偄偼long偲媥晞乯帪偵偼丄俀斣栚偺乮breves)偼丄捠忢偦偺壒壙偼嵟弶偺傕偺偺2攞偵側傞丅偡側傢偪丄嵟弶偑brevis recta偱偁傝丄師偑brevis altera偲側傞丅偦偟偰丄嵟弶偲嵟屻偺longs偼丄傕偟傕扨堦偺breve偑慜屻偵側偗傟偽丄3攞壒壙乮perfect)偲側傞丅 嘇long偺慜偺long偼俁攞壒壙偲側傞丅 丂嵟弶偺婯懃偼戞俁儌乕僪偺僷僞乕儞傪     偺傛偆偵婰晥偡傞偙偲傪壜擻偵偡傞丅戞俀偺婯懃偼丄戞俆儌乕僪傪婰晥偡傞偵偁偨傝丄longs偺楢懕偱偡傞偙偲偑偱偒傞丅 偺傛偆偵婰晥偡傞偙偲傪壜擻偵偡傞丅戞俀偺婯懃偼丄戞俆儌乕僪傪婰晥偡傞偵偁偨傝丄longs偺楢懕偱偡傞偙偲偑偱偒傞丅丂寁検僔僗僥儉偼丄媈偄側偔丄儌乕僪僔僗僥儉偺峝捈惈傪夡偡婅朷偵傛偭偰梊旛搟偝傟偨丅廫暘偵敪揥偟偨寁検僔僗僥儉偼丄偄偔偮偐偺儕僘儉僷僞乕儞偺婰晥傪壜擻偵偡傞偙偲偱偁傠偆丅偵傕偐偐傢傜偢丄変乆偼丄寁検僔僗僥儉偺榑媍偺摫擖偵偁偨偭偰丄儕僘儉儌乕僪傪昤偄偰偒偨丅偦偟偰丄僷僞乕儞偑偄偔偮偐偺挿偝偱埖傢傟偨偲偄偆帠幚傪尒偰丄偙傟偑扨弮偱偁傞偲姶偠偰偄偨丅屆偄摨條偺僷僞乕儞偼丄寛偟偰慡懱揑偵幪偰嫀傜傟偰偼偄側偐偭偨丅偟偐偟丄傛傝怴偟偄壒妝偵娭偟偰偼丄儌乕僪僔僗僥儉偵惓妋偵婰晥偝傟傞偙偲偼偱偒側偐偭偨丅側偤側傜丄戞11復偱尒偨傛偆偵丄彮側偔偲傕丄忋惡晹偵偲偭偰丄偦偺條幃偼僔儔價僢僋偱偁傝丄楢寢晞偺婰晥朄偵偼揔偟偰側偐偭偨偐傜偱偁傞丅偙偲偵丄儊儕僗儅揑偁傞偄偼婍妝壒妝偱偺巊梡偵偍偄偰偼丅 p俀俉俁 丂Discantus Positio Vulgaris偺掕媊偱偼丄ultra mensuram偼丄3攞long偺傒側傜偢丄2攞壒壙埲忋偁傞偄偼1攞壒壙埲壓偺偁傜備傞壒晞偱偺摿挜偵側偭偰偄偨丅屻幰偼丄semibreve傪傕偨傜偟丄旽宍晞偱帵偝傟偨丅偦傟偼壧偆偙偲偱偼偼偭偒傝偣偢丄long,breve,semibreves傪愙崌偟丄暋崌懱偲偟偰偺楢寢晞偑偦傟傪書偊偰偄偨偑丄偦傟偼conjucturae偲屇偽傟偰偄傞乮廋惓偝傟偨旽宍晞傪帩偮virga偼丄嬤戙婰晥朄偱偼丄minutio et fractio modorum偲偟偰巊傢傟傞乯丅偙偙偵偦偺椺傪婰偡丅 conjucturae偺椺 丂Johannnes Wolf偼丄婰晥偵偍偄偰丄傛傝抁偄壒壙偼傛傝挿偄壒壙偺憰忺偲偟偰偺婡擻偲側傝偑偪偱偁傝丄偦偟偰師戞偵撈棫惈傪摼偰偄傞丄偙偲傪帵偟偰偄傞丅嬤戙揑壒妝壠偐傜偡傟偽婏柇偵尒偊傞偑丄偙偺抁偄壒晞偼ultra mensuram偱偁傝丄偡側傢偪semibreve偱偁傝丄変乆偵偲偭偰偼慡壒晞側偺偱偁傞丅 亙Plica偵偮偄偰亜丂 丂傕偆傂偲偮偺憰忺偺僞僀僾偲偟偰丄plica偲偟偰婰晥偝傟傞傕偺偑偁偭偨丅偙傟偼丄semibreves傪彍偔扨堦偺壒晞偁傞偄偼楢寢晞偵愙偟偨傕偺偱偁偭偨丅偦傟偧傟丄ascendens偲descendens偑偁傞丅慜幰偵偍偄偰偼丄僾儗僀儞僜儞僌偺epiphonus偵憡摉偟丄屻幰偼cephalicus偵憡摉偟偨丅扨堦壒晞偵揔梡偝傟傞帪偵偼丄捠忢丄晞摢偵堎側偭偨挿偝偺俀偮偺暯峴偟偨strokes偱偁傞丅偙傟傜偺strokes偼丄晞摢傪怐傝崬傓傛偆偵側傞偺偱丄plica乮亖妩乯偲偄偆柤慜偲側偭偰偄傞丅偄偔偮偐偺椺偱偼丄傂偲偮偺stroke偺傒偲側偭偰偄傞丅long偵偍偄偰偼丄嵍懁偺stroke偑抁偔丄breves偵偍偄偰偼丄塃懁偺stroke偑抁偄丅楢寢晞偵偍偄偰偼丄plica偼丄嵟屻偺壒晞偺塃懁偵愙偟偨storke偵傛偭偰帵偝傟偨丅傂偲偮偺応崌丄plicata偲屇偽傟偨丅  丂plica偵偮偄偰婰偟偨嵟傕弶婜偺棟榑壠偼丄偍偦傜偔丄Garlandia偲Dietricus偱偁傞丅幨杮偁屻偺棟榑壠偨偪偺惡柧偺斾妑尋媶偱偼丄plica偺摿挜傪丄偦傟偑愙偟偰偄傞壒偺乭屻偵乭嬁偐偣偰廋忺偟偨傕偺偲偟偰偄傞丅働儖儞偺僼儔儞僐偼乽plica偼丄摨偠嬁偒偑忋壓傊暘妱偝傟傞壒晞偱偁傞乿偲婰偟偰偄傞丅偦偟偰斵偼丄俀偮偺壒晞傪峔惉偡傞傕偺偲偟偰偺岺晇偼斵偺帪戙偵偼擣傔傜傟側偄丄偲偟偰偄傞偑丄傂偲偮偺壒傪忋壓曽岦偵恑傔傞偲偄偆偙偲偼丄尰戙偺奣擮偵増偭偰偼晄壜擻偺傛偆偵巚偊傞丅 弶婜偺棟榑壠偨偪偼丄変乆偑憰忺偲偟偰庴偗巭傔偰偄傞傛偆側壒壙偼峫偊偰偼偄側偐偭偨丅偦偺壒崅偼丄plica偑偮偄偨壒偵廬偭偰偄偨丅偦傟備偊偵丄偙偆偟偨plica偑摨偠壒崅傪帵偟偰偄偨側傜偽丄憰忺傪偟偨壒晞偲摨偠壒崅傪帵偟偰偄偨丅擇搙偺娫偱側傜偽丄擇搙忋壓偲側傝丄偦偺曽岦偼stroke偺曽岦偵埶偭偰偄偨丅 p俀俉係 亙寁検壒妝偺敪揥亜 丂儌乕僪帵嵈偲偟偰巊傢傟偨楢寢晞偺婰弎偼丄戞俇儌乕僪傪彍偄偰乮姰慡偱偁傠偆偲晄姰慡偱偁傠偆偲乯丄cum proprietate丄cum perfectione偺2壒楢寢晞偑丄忢偵long偵廬傢傟偨breve偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅戞俁丄係儌乕僪偵偍偗傞俁壒楢寢晞偼丄晄曄揑側壒壙傪帩偪丄楢懕偡傞壒晞偼嵞搙丄楢寢晞撪偱憹戝偟偰偄傞丅Discantus Positio Vulgaris偲僼儔儞僐晽寁検婰晥朄姰惉婜偺拞娫偺帪戙偵丄彮偟偯偮丄楢寢晞偺壒壙偺偝傜側傞屌掕偑側偝傟偨丅挿偄娫偵丄摿庩側宍忬偺楢寢晞偑丄墘憈偵偍偗傞壒壙偺摿庩側僌儖乕僾偺傒傪屇傃婲偙偡傛偆偵側偭偨丅偙偺帪婜偵娭偟偰偼丄娙寜偵婰偟偰偍偒偨偄丅 丂Discantus Positio Vulgaris偼偁傞庬偺楢寢晞偺壒壙傪屌掕偟偨偑丄偦傟偼丄儌乕僪婰晥朄偺塭嬁壓偵偁偭偨丅幚慔揑壒妝偵偮偄偰偺幨杮偼丄longs偲breves傪巊偄丄偦傟傜傪儌乕僪僷僞乕儞偵崿崌偟偰偄偨丅楢寢晞偺壒壙傪悇榑偡傞偺偼丄柧傜偐偵壜擻偱偁傞丅偦偟偰偦偆偟偨幨杮偼寁検僔僗僥儉偺惉挿傪捛偭偰偄偔忋偱偺庤彆偗偲側傞壙抣傪帩偭偰偄傞丅桳柤側儌儞儁儕僄幨杮偼丄俉嶜巕偱傕偭偰丄婰晥朄偺堎側偭偨僞僀僾傪戙昞偟偰偄傞偑丄偟偨偑偭偰丄偦偺撪梕偺壒妝掄壙抣埲奜偱傕廳梫側壙抣傪帩偭偰偄傞丅 丂Dietricus偼柧傜偐偵丄semibreve偺壒壙傪掕媊偟偨偲偟偰抦傜傟傞嵟弶婜偺棟榑壠偱偁傞丅斵偼丄俀偮偺semibreves偼侾偮偺breve偵摍偟偔偁傞昁梫偑偁傞丄偲尵偭偰偄傞丅斵偺儌乕僪僪僋僩儕儞偼丄偦偺懠偺嶌壠偺偦傟偲帡偰偄傞偑丄斵偼丄current偺巊梡偑側偄戞係儌乕僪傪岲傫偱偄傞丅楢寢晞偵偍偗傞斵偺壒壙偺夝庍偼丄儌乕僪偺揔梡偺塭嬁傪帵偟偰偄傞丅 丂僽儕僥儞搰偺棟榑壠偨偪偼丄偙偺戞俀丄俁抜奒偺変乆偺抦尒偵峷專偟偰偄傞丅偦偟偰椉抜奒偺慗堏偵偍偄偰傕丅偦傟偼丄拞悽棟榑偺暿偺娤揰偲傕尵偊傞丅偙偺復偱丄Garlandia,Anonimous嘩,Walter Odington傜偵偮偄偰婛弎偟偨丅嵞搙丄僽儕僥儞恖偲斾妑偟偰傒傛偆丅 丂斵傜僽儕僥儞恖偺堦恖偼傾儖僼儗僢僪偱偁傞丅斵偼plica傪semibreve偺壒壙偲偟偰弎傋偰偄傞丅廋忺偼壒壙偵傛偭偰偄傞丅奿暿嫽枴怺偄偺偼丄俀偮偺breves偁傞偄偼係偮偺semibreves偑侾偮偺long偲摍偟偄丄semibreves偼breve偺敿暘偱偁傞丄偲偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅 倫俀俉俆 丂Anonimous嘮偼丄棟榑壠偨偪偺娫偱丄duplex longa偵偮偄偰弎傋偰偄傞丅偦傟偼long偺壒壙偺俀攞傪帩偭偰偄傞壒晞偱偁傞丅Anonimous嘩偺傛偆偵丄斵偼丄minutio et fractio modorum偵偮偄偰偺忣曬傪弌偟偰偄傞丅奿暿嫽枴怺偄偺偼丄斵偑丄撣傒崬傑傟傞偁傞庬偺儌乕僪偺孹岦偵娭偟偰僐儊儞僩偟偰偄傞揰偱偁傞丅 丂Dietricus偼丄埲壓偺傛偆側屌掕偟偨壒壙偺媥晞傪帵偟偰偄傞丅 Johannes de Garlandia偼丄媥晞偵偮偄偰婔暘摨條偺偙偲傪婰偟偰偄傞丅偟偐偟丄偝傜偵暋悢偺僞僀僾傪徯夘偟偰偄傞丅偄偔偮偐偺偦偺懠偺僔儞儃儖偼棟榑壠偨偪偵傛偭偰丄媥巭偲偟偰暘椶偝傟偰偄傞偺偑丄finis punctorum偱偁偭偨丅偙傟偼崱擔偱偄偆廔巭慄偱丄嬋偺廔傢傝傪堄枴偟偰偄偨丅suspiratio乮偨傔懅偺堄乯偼乽recta brevis傛傝抁偄丄懚嵼偟側偄媥巭乿偱偁偭偨丅偙傟偼嵟彫扨埵偺breve傛傝傕抁偄stroke偵傛偭偰帵偝傟偨丅Garlandia偼丄divisio modi偼丄摨偠傛偆偵帵偝傟傞偲峴偭偰偄傞偑丄姷廗揑偵偙傟偼揰偲偟偰尰傟傞丅 丂divisio modi偼丄傕偭偲傕巊偄傗偡偄僨償傽僀僗偱偁偭偨丅Odinton偼丄儌乕僪偵偮偄偰偺媍榑偵偍偄偰丄捠忢偺巊偄曽偩偗偱偼側偔丄斵偑modi secundarii偲屇傫偩巊偄曽傪帵偟偰偄傞丅偙傟傜偺偆偪嵟弶偼丄戞俁儌乕僪偺僷僞乕儞偵偮偄偰弎傋偨傕偺偲摨條偱偁傞丅廳梫側憡堘偼丄divisio modi偼俀偮偺breves偺娫偵尰傟傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟偑丄2斣栚偺breve偑brevis altera偵側傜側偄傛偆偵慾巭偡傞偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰     = =       偲側偭偰偄偨僷僞乕儞偼丄divisio modi偵傛傝 偲側偭偰偄偨僷僞乕儞偼丄divisio modi偵傛傝     = =      偲側傞丅尵偄姺偊傞偲丄戞侾儌乕僪偲戞俀儌乕僪偺崿崌偲側傞丅乮栿拲丟偙偺揰偵娭偟偰偼丄僼儔儞僐幃婰晥朄偱彂偐傟偨妝晥偺椺傪嶲徠偺偙偲丅晞崋傕摨僒僀僩傛傝偺堷梡偱偡乯丅

偲側傞丅尵偄姺偊傞偲丄戞侾儌乕僪偲戞俀儌乕僪偺崿崌偲側傞丅乮栿拲丟偙偺揰偵娭偟偰偼丄僼儔儞僐幃婰晥朄偱彂偐傟偨妝晥偺椺傪嶲徠偺偙偲丅晞崋傕摨僒僀僩傛傝偺堷梡偱偡乯丅丂long偲breve偺幚嵺偺僔儞儃儖偲偟偰偺Odinton偺巊偄曽偲偲傕偵丄斵偼偙偺僔儞儃儖傪丄掕検偺晞崋偺掕媊偵巊偭偰偄傞丅儌乕僪偑崿嵼偟偰偄傞幚嵺偺億儕僼僅僯乕嶌昳偵偼丄変乆偵偲偭偰偼丄儈僗偺側偄寁検婰晥朄偑曐懚偝傟偰偄傞丅偟偐偟丄儌乕僪偑乭戞俀乭抜奒偱崿崌偝傟偨偐偳偆偐偼丄尰戙偺妛幰偨偪偺娫偱偼傑偩媍榑偑懕偄偰偄傞丅Angles偼丄modus mixtus偼13悽婭偺悽懎扨惡壧偺椺偲偟偰尰傟傞偙偲傪徹柧偟偨丅偟偐偟偦偺徹柧偼丄寁検婰晥朄偲偟偰曐懚偝傟偰偄偨嶌昳偐傜峔惉偝傟偰偄傞丅偦偺懠偺悽懎扨惡壧偑僾儗僀儞僜儞僌偺婰晥朄偱丄儌乕僪偺崿崌偲偟偰曐懚偝傟偰偄偨偙偲傪丄偝偐偺傏偭偰榑偠傞偙偲偼丄挧愴揑偱偼偁傞偑儕僗僉乕偱傕偁傝丄棟榑偼峌寕偵偝傜偝傟傞偙偲偩傠偆丅 倫俀俉俇 丂幚慔偵偍偄偰偼丄儌乕僪偺曄壔偼傂偲偮偺嶌昳偺拞偱傕傑偨偔壜擻偱偁傞偙偲偑帵偝傟偰偄傞丅掕検婰晥朄偺敪揥偺慜偱偝偊丄偦偺曄壔偼怴偟偄晹栧偺嵟弶偱婲偙偭偰偄傞丅偟偐偟丄怴偟偄晹栧偼丄傂偲偮偺儌乕僪偵屌幏偟丄偦偺偨傔偵丄変乆偑強帩偟偰偄傞偺偼丄惓妋偵偼modus mixtus偱偼側偄丅 曄壔偼丄偦傟埲慜偺傕偺偲偼堎側傞丄儌乕僪傪帵偡楢寢晞偺楢懕偵傛偭偰帵偝傟傞丅偙偆偟偨曄壔偼丄F幨杮偵媮傔傜傟傞丅偙傟偼丄俁惡嶌昳偺晹栧偵偁傝丄偦偺曄壔偼俀偮偺忋惡晹偱婲偙傞丅嵟弶偺俀偮偺systems偼丄楢寢晞偑戞1儌乕僪偱偁傞丅嵟弶偺楢寢晞偑戞俁system偵側偭偨屻丄乮楢寢晞偼乯戞俁儌乕僪傊偲曄壔偡傞丅偦偺system偺恀傫拞偺屻偟偽傜偔偟偰丄戞俀儌乕僪傊偺曄壔偑偁傝丄嵟屻偵嬤偔側傞偲嵞搙戞俁儌乕僪偲側傞丅2斣栚偺楢寢晞偺偁偲丄巐斣栚偺system偵偍偄偰丄戞侾儌乕僪偺楢寢晞偺楢懕偲側傞丅 丂儌乕僪偺慻傒崌傢偣偼丄Garlandia偵傛偭偰丄悅捈偱帵偝傟偰偄傞丅偡側傢偪丄斵偼丄儌乕僪偑堎側偭偨惡晹偱偍屳偄偵懳峈偡傞偙偲偑偱偒傞傗傝曽傪愢柧偟偰偄傞丅偙偺壽掱偵偍偄偰丄斵偼儌乕僪婰晥朄傪梡偄偨偑丄偵傕娭傢傜偢丄儌乕僟儖僷僞乕儞偺怐傝岎偤偵偍偄偰丄変乆偼傛傝抏椡惈偺偁傞孹岦偺晅壛揑徹柧傪尒弌偟偰偄傞丅乮斵偺儌乕僪婰晥朄偵偮偄偰偺媍榑偵偍偄偰丄斵偼丄virga偺傛偆側壒晞傪longs偲丄pumctum偺傛偆側壒晞傪breves偲屇傫偱偄傞丅偙傟偼丄斵偑堏峴婜偵偄偨偨傔偱偁傝丄斵偼丄恀偺long 偲breve偺僔儞儃儖傪儌乕僪婰晥朄偱婰偟偰偄傞丅偦傟備偊丄壒晞傪偦偺傛偆偵屇傫偱偄偨丅偟偐偟丄偙偆偟偨壒晞偼昁偢偟傕long偁傞偄偼breve偺壒壙傪帩偭偰偄偨傢偗偱偼側偄乯丅偙偙偱丄斵偺俀偮偺慻傒崌傢偣偺椺傪帵偟偰傒傛偆丅  倫俀俉俈  丂Johannes de Garlandia偼丄DeMusica Mensurabili Positio偺嶌幰偱偁傞偲怣偠傜傟偰偄傞偑丄偍傛偦1195擭偔傜偄偵惗傑傟偨丅斵偼丄1272擭偵巰傫偩丅Garlandia偺摨帪戙恖偺庒偄僀儞僌儔儞僪恖偵傛偭偰1240擭崰偵嶌傜傟偨偄偔傇傫傢偐傝偵偔偄嶜巕偼丄婰晥朄偵偍偗傞僼儔儞僐幃僔僗僥儉懳偡傞慗傝曄傢傝傪傛偔帵偟偰偄傞丅偦偺尨棟傪壓晘偒偵偟偨僔僗僥儉偼丄崱擔変乆偑巊梡偟偰偄傞婰晥朄偱偁傞丅 p俀俉俉 丂偙偺乭傾儕僗僩僥儗僗乮Lambert)乭偼丄楢寢晞撪偺壒晞偺偒偪傫偲偟偨挿偝傪掕傔偨丅斵偼丄semibreve傪minor(brevis recta偺1/3)丄major(=2/3)丄brevis傪recta(=1攞乯丄altera(=2攞乯偵丄偦偟偰longa傪imperfecta(亖2攞乯丄perfecta(=3攞乯偲偟偨丅Lambert偼丄俋偮偺儌乕僪埲忋傪婰弎偟偰偄傞偑丄偙傟偼丄変乆偑偡偱偵Anonimous嘩偐傜妛傫偱偄傞偺偱丄摿偵嬃偔傋偒偙偲偱偼側偄丅塸崙偱偼丄晄婯懃側儌乕僪偑傛偔巊傢傟偰偄偨偐傜偱偁傞丅Anonimous嘩偼丄semibreve偵懳偡傞媥晞傪帵偟偰偄偨丅悅捈偺慄偼僗儁乕僗偺敿暘偵奼戝偝傟丄breve偺1/3偱偁偭偨丅 丂long偲breve偺暘棧偲偲傕偵丄堏峴婜娫偵偍偄偰丄僀僜儕僘儉揑側婡擻傪婇偰傞偙偲偑壜擻偲側偭偨丅偡側傢偪丄ordines偺傛偆偵丄儌乕僪僨僓僀儞偵尩枾偵偙偩傢傞偙偲側偔丅埲壓偺傛偆偵丅  丂柧傜偐偵丄儊僜僢僪偼丄摨帪偺巊梡傪偝傟偰丄偦偺暋嶨偝偲偲傕偵丄扨弮壔偝傟傞昁梫偑偁偭偨丅儕僘儉儌乕僪偺揔梡偵偍偗傞峝捈惈偲偲傕偵丄楢寢晞撪偺壒晞偑偁傜備傞撪梕偵偍偄偰摨偠壒壙傪帩偮偙偲偼丄朷傑偟偄傕偺偲側偭偨丅偦傟偼丄傕偭偲傕昁梫側埨掕惈傪旛偊偨僼儔儞僐幃僔僗僥儉偺執戝側峷專偱偁偭偨丅晄岾偵傕丄楢寢晞傪幪偰嫀偭偨偙偲傗僗儔乕偺敪柧偼偲傕偵丄拞悽偺怱偵偼惗偠側偐偭偨傛偆偵巚偊傞丅 丂Anonimous嘩偼丄俀恖偺僼儔儞僐傪曬崘偟偰偄傞丅 丂嵟弶偼僼儔儞僐巘丄師偼働儖儞偺僼儔儞僐丄斵傜偼帺暘偨偪偺杮偺側偐偱丄婔暘堎側偭偨婰晥朄傪巊梡傪巒傔偨丅偦偟偰偙偆偟偨棟桼偵傛偭偰丄斵傜帺恎偺杮偵揔偡傞堎側偭偨婯懃偑嶌傜傟偨丅 倫俀俉俋 丂働儖儞偺僼儔儞僐偼丄1250乣1280擭偑偦偺妶桇擭戙偱偁偭偨偑丄棟榑壠偲偄偆傛傝偼丄幚慔揑壒妝壠偱偁偭偨丅14悽婭偺嶌壠偼丄僷儕偵偍偄偰丄斵偺俁惡偺嶌昳傪挳偄偨偙偲傪婰偟偰偄傞丅俀偮偺榑暥偺幨杮偼丄斵傪丄嫵峜偵懳偡傞僠儍僾儗儞偲偟偰丄偁傞偄偼昦堾偺僾儕僙僾僞乕偲偟偰丄斵傪婰弎偟偰偄傞丅Ars Cantus Mensrabis偼傎偲傫偳怴偟偄抦尒傪岅偭偰偄側偄偑丅傎偲傫偳偼廳梫偱偼側偄丅嶜巕偼丄枅擭偺昗弨婯懃偺懱宯壔傪旛偊偰偄偨丅偦偟偰丄埲慜偵棳峴偟偰偄偨擟堄惈偲偁偄傑偄惈傪廔傢傝偵偡傞偙偲偑偱偒偨丅僼儔儞僐偺僔僗僥儉偼丄杮幙揑摿挜傪偦偺傑傑惗偒巆偝偣傞偙偲偑偱偒偨偑丄廳梫側晅壛偲偲傕偵丄16悽婭偵擖偭偨丅偟偐偟丄変乆偼丄偦偺屻7悽婭傪偐偗偰偒偨偑丄偦傟偼偄傑偩偵丄巹偨偪帺恎偺婰晥朄傪儀乕僗偲偟偨婎杮揑側尨棟傪採嫙偟偰偄傞丅 丂埲壓偺晞崋偼丄僼儔儞僐偺壒晞偱偁傞丅duplex longa偺椺奜偲偲傕偵丄偁傜備傞壒壙偼捠忢偼俁暘妱偱偁傞丅彫愡扨埵偼丄brevis recta偼丄1tempus偺壒壙傪昞偡丅long偼乭姰慡乭偱偼俁tempora,晄姰慡偱偼俀tempora偱偁傞丅semibreve偼"minor"偑1/3tempus,"major"偑2/3tempus偱偁傞丅 倫俀俋侽 丂憡摉偡傞媥晞偼儔僥儞岅偺柤偱埲壓偺傛偆偱偁傞丅  埲壓偺婯懃偼丄壒壙偺婯懃偱偁傞丅 嘆long偑懕偗偽丄偁偲偑壒晞偱偁傟媥晞偱偁傟丄嵟弶偼perfect long偲側傞丅 嘇long偺慜偁傞偄偼屻偺扨堦偺breve偼丄long傪2攞偵偡傞丅breve偑longs偵暲傫偩応崌丄偦傟偧傟偳偪傜偐偑俀攞偵側傞偑丄愭峴偡傞壒晞偵懳偡傞偦偺岠壥偼丄偦傟偵懕偔壒晞偵懳偟偰壜擻惈偺偁傞岠壥傛傝傕桪愭偝傟傞丅long perfect偑朷傑傟傞偺偱偁傟偽丄偨偲偊偦傟偑breve偵廬傢傟偰傕丄divisio modi偁傞偄偼signum perfectionis偑long偺偁偲偵彂偐傟傞丅俀偮偺梡岅偼僌儔僼傿僢僋側堘偄偱偼側偄丅僼儔儞僐偼丄"division"偲"sign"傪摨偠堄枴偱梡偄偰偄傞丅昤偐傟偨忬嫷偵偍偄偰丄偙偺晞崋乮divisio modi偁傞偄偼signum perfectionis乯偼丄崱擔偱偼丄壒晞偺偁偲偺晅揰偲摨偠岠壥傪帩偭偰偄傞偑丄偦偺婎杮揑側婡擻偼丄摨偠偱偼側偔丄偡偱偵倫285偱尒偨傛偆偵丄divisio modi偁傞偄偼signum perfectionis偺婎杮揑側婡擻偼丄divisio modi偁傞偄偼signum perfectionis偑暘棧偟偰偄傞乮椉榚偺乯俀偮偺壒晞偑摨偠偔perfection偱偁傝懕偗傞偙偲偺側偄傛偆偵偡傞偙偲偱偁傞丅 嘊俀偮偺breves偑俀偮偺longs乮偁傞偄偼偦傟偵憡摉偡傞媥晞乯偺娫偵嫴傑傟偰偄傞偺偱偁傟偽丄嵟弶偺brevis偼recta偱偁傝丄師偼altera偲側傞丅divisio modi偼丄偙偺婯懃偺幏峴傪杊巭偡傞偨傔偵偁傞丅乮慜屻偺long偑晄姰慡壔偝傟丄breves偼recta偲側傞乯丅 .gif) .gif) .gif) .gif) = =

.gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html傛傝 .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) = = .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html傛傝 嘋俁偮偺breves偑long偺偁偲偵棃傟偽丄俁breves亖侾perfection偲側傞丅偦偟偰丄long偼俁攞偲側傞丅傕偟俁偮埲忋偺breves偑偁傟偽丄嵟弶偺breve偼long傪2攞壙乮晄姰慡乯偲偟丄嵟弶偺breve偑recta偲側偭偰慜偺long偲堦懱壔偟偰姰慡偲側傝丄偦偺屻偵懕偔俁偮breve偺僌儖乕僾傪侾perfection偲偡傞丅俀偮偺breves偑俀偮巆偭偨応崌丄嵟屻偼altera偲側傞丅傂偲偮偺breve偑巆偭偨応崌丄偁偲偵懕偔long偼丄晄姰慡壔偝傟丄嵟屻偺breve recta偲偲傕偵姰慡偲側傞丅偟偐偟丄壒壙偼丄divisio modi偵傛偭偰丄曄壔偝偣傜傟傞丅丂 .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) = =

.gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html傛傝 .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) = =

.gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html傛傝 .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) = =

.gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html傛傝 .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) = =

.gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html傛傝 嘍媥晞偺壒壙偼丄偦偺宍幃偱愨懳揑偵帵偝傟丄曄壔偡傞偙偲偼側偄丅偦傟傜偼imperfect偁傞偄偼altera摍偵曄壔偝偣傜傟傞偙偲偼側偄丅 嘐俀乣俁偺semibrevies偺僌儖乕僾偑尰傢傟偨傜丄偦傟偧傟偺僌儖乕僾偼brevis recta 偵摍偟偔側傞丅俀偮偺応崌丄嵟弶偑minor偱丄師偑major偱偁傞丅俁偮偺応崌丄偡傋偰minor偲側傞丅俁偮埲忋偺応崌丄僷儕偺僼儔儞僐偼丄俀偮偺僌儖乕僾偵暘偗丄嵟弶偺僌儖乕僾偼師偺僌儖乕僾偺敿暘偺壒壙偵側傞乮1/3,2/3)偲弎傋偰偄傞丅俁偮偑巆偝傟偨傜丄偦傟傜偼摍偟偔側傞乮1/3 1/3 1/3乯丅divisio modi偼丄寁検傪曄偊傞偙偲偑偱偒傞丅働儖儞偺僼儔儞僐偼丄semibreves偵娭偟偰丄婯懃偼breves偲摨偠偱偁傞丄偲偟偰偄傞丅斵偼丄俁偮埲忋偺semibreves偼brevis recta偵娷傔傜傟側偄丄偲尵偆丅傑偨丄係偮埲忋俇偮埲壓偱偼brevis altera偵娷傔傜傟側偄丄偲尵偆丅 丂Ars Cantus Mensrabis偼丄plica傪埖偆嵺偵丄怴偨偵搚戜傪懪偪夡偡偙偲偼側偄丅偟偐偟楢寢晞偺庢傝埖偄偵偍偄偰偼丄壒壙偺夝庍傪儌乕僪僔僗僥儉偐傜撈棫偝偣傛偆偲偡傞帋傒偼丄姰慡側惉岟偲側偭偨丅僼儔儞僐偼摿偵丄cum proprietate偺楢寢晞偺宍幃偼丄傂偲偮偺壒晞埲忋傪帵偡僾儗僀儞僜儞僌偺宍徾偺偦傟偐傜桼棃偡傞丄偲庡挘偟偰偄傞丅斵偼丄p278偵弌偰偄傞傛偆側丄"propriety,""perfection,偦傟傜偺側偄宍丄偝傜偵乭opposite propriety,"傪掕媊偟偰偄傞丅 cum proprietate丄cum perfectione偺楢寢晞偵偍偄偰偼丄嵟弶偺壒晞偼忢偵breve偱偁傝丄嵟屻偼long偱偁傞丅"propriety"偑側偄応崌乮"perfection"偑曐偨傟偰偄傛偆偲側偐傠偆偲乯偼丄嵟弶偺壒晞偼long偵側傞丅"perfection"偑側偄応崌乮"propriety"偑曐偨傟偰偄傛偆偲側偐傠偆偲乯偼丄嵟屻偺壒偼breve偵側傞丅偙偺丄"perfection"偑側偄応崌偼丄嵟弶偺壒偺breve偺壒壙偵偼塭嬁偑側偄丅偨偲偊propriety偑曐偨傟偰偄偰傕丅楢寢晞偑cum opposita proprietate偱偁傟偽丄嵟弶偺俀偮偺壒晞乮偟偐偟偦傟埲忋偱偼側偄乯偼丄semibreves偵側傞丅拞娫偺壒晞乮cum opposita proprietate偺楢寢晞偺2斣栚傪彍偔乯偼丄breves偵側傞丅乽conjuncutres偺壒壙偵娭偟偰偼乿丄僼儔儞僐偼乽扨弮側壒晞傗楢寢晞偵偮偄偰偼忋婰埲奜偺婯懃偼梌偊傜傟側偄乿偲尵偭偰偄傞丅 丂僼儔儞僐偺儌乕僪偵娭偡傞廤寁偼丄Lanmert偺偦傟偵嬤偄丅偟偐偟斵偼丄偦偺悢傪俆庬椶偵嬫愗偭偨丅斵偼丄偡傋偰偺儌乕僪偼丄慡懱揑偵perfectlong偐傜惉傞儌乕僪偵弅彫偝傟偰傛偄丄偲偄偆偙偲傪尒偰庢偭偰偄傞丅偦傟備偊斵偼丄戞俆儌乕僪偱偼側偔丄戞侾儌乕僪偱偁傞偲屇傫偱偄傞丅屆偔偐傜偺戞侾儌乕僪偼丄僼儔儞僐偺儌乕僪侾偺嵶暘妱偱偁傝丄屆偔偐傜偺戞俀丆俁丆係儌乕僪偼丄偦偺僫儞僶乕弴傪偦偺傑傑曐偪丄屆偔偐傜偺戞俇儌乕僪偑戞俆儌乕僪偲側傞丅僼儔儞僐偺戞俀乣俆儌乕僪偼丄斵偺戞侾儌乕僪偵偼嵶暘妱偝傟偢丄傑偨丄偦偆愢柧偝傟傞偙偲傕側偄丅  丂13悽婭偺嵟屻偺巐敿悽婭偺娫丄儌乕僪傪堸傒崬傓孹岦偼丄偝傑偞傑側棟桼偐傜丄柧傜偐偵側偭偰偄傞丅Anonymus of St.Emmeram偼丄1279擭偵丄戞3乣5儌乕僪偼戞1丆2丆6儌乕僪傊偺慖岲偺偨傔偵幪偰傜傟偨丄偲弎傋偰偄傞丅偦偟偰丄Anonymus 嘩偼丄乭偁傞庬偺僷儕恖乭偼乭幚墘偵偍偄偰丄僥僲乕儖傪戞俆儌乕僪偐傜戞俀儌乕僪傊偲尭彮偝偣偰忋惡晹偲堦抳偡傞傛偆偵偟偰丄戞俆儌乕僪傪戞俀儌乕僪傊偲偟偽偟偽抲偒姺偊偰偄偨丄偲庡挘偟偰偄傞丅 倫俀俋俀 壧庤偨偪偼丄戞俁丆係儌乕僪偺婋側偭偐偟偄儕僘儉傪晄枮偵巚偄丄戞俆儌乕僪傪戅孅偵巚偄丄戞3丆4儌乕僪傪戞俇儌乕僪傊偲尭彮偝偣丄戞俆儌乕僪傪戞俀儌乕僪傊偲曄偊傞孹岦偵偁偭偨丅偙偆偟偨戙懼夁掱偼丄modal transmutation偲屇偽傟偰偄傞丅昁梫側傜偽丄幨杮偐傜儕僘儉偺曄壔傪懄嫽偱帵偡偙偲偼壜擻偱偁偭偨偑丄偟偐偟丄偦傟傜偼婰晥偝傟偰偄偨丅偦傟備偊昁偢偟傕丄儕僘儉傪曄偊偰嵞搙嶌嬋偡傞昁梫偼側偐偭偨丅偟偐偟丄偄偔偮偐偺婰榐偵傛傞偙偆偟偨僾儘僙僗偺徹柧偼丄偼丄棟榑壠偺statement傪暿偲偟偰丄寁検婰晥朄偱曐懚偝傟偨丄偁傞庬偺"twin settings"偺宍幃偱尋媶偝傟偰偄傞丅偐偮偰惉偝傟偨偑丄偙偺庬偺婰晥朄偼丄壜擻偱偁傝丄偦偺懠偺僷僞乕儞摨條丄儌乕僪揑偵彂偐傟偰偄偨丅 儌乕僪偼寛偟偰丄偦偺懠偺儕僘儉宍傪婰晥偡傞儊僜僢僪偺敪払偵傛偭偰巰偵愨偊偨傢偗偱偼側偄丅帠幚偼丄儌乕僪僔僗僥儉偼丄Discantus Positio Vulgaris(c.1230-40)偐傜丄Odington偺De Speculatione Musicae(14悽婭弶摢乯偵帄傞廳梫側榑暥偱庢傝埖傢傟偰偄偨丅 丂弶婜偺寁検僔僗僥儉偵偮偄偰偺嶖憥傪孈傝壓偘偰尒偰丄変乆偼丄帺恎偺帇揰傪幐偭偰偼側傜側偄丅婰晥偼幚嵺偺壒妝偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨偺偱偁傝丄偦偺媡偱偼側偄丅偦偟偰丄偙偆偟偨壒妝偼丄帺桼偱偁傞傛傝傕婯掕壔偝傟偨丅側偤側傜丄part-music偺敪揥偼丄偡傋偰偺惡晹偑堦弿偵側偭偰偄傞昁梫偑偁偭偨偐傜偱偁傞丅偦偟偰丄part-music偼丄暋嶨側寁應傪梫媮偡傞掱搙傑偱偵側偭偨丅側偤側傜organum偼丄壒妝壠偨偪偑偳傫偳傫奐戱傪偟偰偄偭偨偨傔偵丄偦偺壜擻惈偺偡傋偰傪奐敪偟偨偐傜偱偁傞丅 弶婜偺organum偐傜寁検僔僗僥儉偺惉挿偵帄傞傑偱丄変乆偼丄幚嵺丄傂偲偮偺敪揥偺堦晹傪棟夝偟偰偄傞偵夁偓側偄丅偦偟偰丄偙偆偟偨敪揥偼丄unmeasured organum傪埖偭偨崰偐傜偡偱偵庡偵丄儕僘儉揑偱偁偭偨乮organum帺恎偼measured discant偵岦偐偭偰恑壔偡傞抜奒偵偄偨乯丅側偤側傜偦傟偼丄帪戙偺僨僓僀儞傪怐傞怴偟偄曽朄傪庢傝埖偭偰偄偨偨傔丄杮棃偲偼堘偭偰丄僾儗僀儞僜儞僌偵揔梡偝傟偨傕偺偲偼堎側傞僨僓僀儞偵側偭偰偄傞丅 敪揥偼丄榓壒偵傕傑偨偁偭偨丅偟偐偟丄偦偺偁傜備傞壙抣偵偍偄偰丄榓壒偺娤揰偼丄儕僘儉偺奣擮偵婲偙偭偨曄壔偺廳梫惈偵偍偄偰丄擇師揑偱偁偭偨丅側偤側傜丄儕僘儉偼乮偁傞偄偼宍幃偼乗椉幰偼婎杮揑偵丄摨偠偙偲偺暿嬊柺偱偁傞丅側偤側傜椉幰偼丄帪戙偺僨僓僀儞傪儗僀傾僂僩偡傞偐傜偱偁傞乯壒妝傪棤懪偪偡傞僼儗乕儉儚乕僋偩偐傜偱偁傞丅 倫俀俋俁 偦傟備偊丄寁検僔僗僥儉偺憂憿偼丄壒妝偺楌巎偵偍偄偰丄妚柦揑側抜奒傪峔惉偟偨丅偦偺抜奒偼丄屲慄晥偺敪柧傛傝悑峴偑崲擄偱廳梫偱偁偭偨丅偨偲偊偙傟偑婰晥朄偵偍偗傞杮幙揑側彂愋偱偼側偔丄庡戣偑嬼敪揑側傕偺偲偟偰偺傒埖傢傟傞偵偣傛丄偙偺僗僥僢僾偼丄旕忢偵廳梫偱偁傝丄偦偺幚嵺傛傝傕奣棯揑偵庢傝埖偆偙偲偼偱偒側偄偩傠偆丅 変乆偺婰晥朄偵娭偡傞媍榑偼偍偦傜偔丄偄偔偮偐偺庡戣乮偨偲偊偽丄嫤榓壒偲晄嫤榓壒偺嬫暿乯偵偮偄偰丄変乆偼丄棟榑壠偨偪偵丄傛傝懡偔偺懜宧傪帵偡偨傔偺嫮惂傪姶偠傞昁梫偼側偄偑丄変乆偼丄斵傜偑儌乕僪偺傒側傜偢丄寁検婰晥朄偵懳偟偰傕徠傜偟偨岝偵懳偡傞嫄戝側晧偄栚傪擣傔側偗傟偽側傜側偄丅 偙偆偟偨岝側偟偵丄変乆偼丄幨杮偵傛偭偰掕婜偝傟偨儕僘儉偺懡偔偺栤戣傪夝寛偡傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偱偁傠偆丅偦偆偟偨幨杮偼丄偦傟偑偙傟傑偱偵惉偟悑偘偨傕偭偲傕執戝側崅偝偺姰慡嫤榓壒傪婎慴偲偟偨惣梞偺億儕僼僅僯乕傪帵偡丄偝傑偞傑側嫄戝側嶌昳偺儗僷乕僩儕乕側偺偱偁傞丅偙偆偟偨億儕僼僅僯乕偼丄榑暥偲摨帪戙偐傗傗偦傟傛傝愭偱丄師偺復偺庡戣傪嶌傞偙偲偱偁傠偆丅 |