| Music in the Middle

Age |

| Music in the Middle

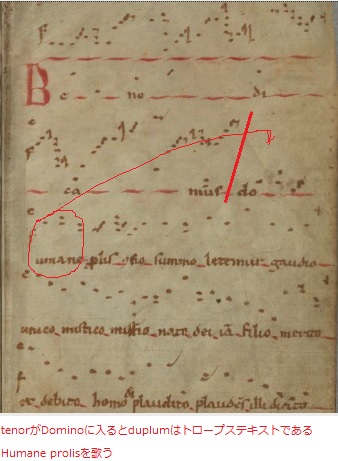

Age Chapter9 THE EARLY STAGES OF ORGANUM p249�` ���|���t�H�j�[�̋N���A�������̉����� ���Q�S�X �O���W�A�̖��w���y�̒��q�ɂ����āA�u�����������@�a�������������͈ȉ��̂悤�Ɍ����Ă����B It is generally understood that polyphony was invented in Europe, on th

basis of certain theoretical forerunners which drew a sharp line between

the natural folk music and the "cultural" polyphomic species.

This opinion is radically wrong and should now rive place to the very obvious

proposition that polyphony came into existence far earlier than the date

assigned to it on theoreti cal grounds by European musicologists, and that

Europe did not invent it but acquired it elsewhere in a ready form. There

can be no doubt that further study of the Georgian polyphony (which dates

back to ancient times) will reveal methods characteristic of the various

periods of the early European polyphony, and appearing in the European

literature under the names of organum. diaphony, descant, faurbourdon.

etc. A comparison of the facts to be ascertained from an investigation

of early folk-polyphonies with the theoretical data of relatively early

forms of the so- called art-polyphony of Europe will certainly lead us to conclude that the latter was evolved from the traditional folk polyphony. ��ʓI�ɁA�|���t�H�j�[�́A"���R"�ȃ��j�]���̖������y�Ɓh�����I�h�ȃ|���t�H�j�[��Ƃ̊Ԃɖ��m�Ȑ�������������̗��_�I���҂̂��ƂŁA���[���b�p�Ŕ������ꂽ�Ɨ�������Ă���B�������̈ӌ��͍��{�I�ɊԈ���Ă��āA���[���b�p�̉��y�w�҂ɂ�闝�_�I�����Ɋ�Â��ă|���t�H�j�[�����ꂽ�ƍl����ꂽ�������͂邩�ɑ������݂��Ă����Ƃ������ɖ����Ȗ���Ɏ���ׂ��ł���B���[���b�p�̓|���t�H�j�[�����グ���̂ł͂Ȃ��A���łɑ��̂ǂ����ł���͓����Ă����̂ł���B �@�O���W�A�̃|���t�H�j�[�́i�Ñ�ɂ܂ł����̂ڂ�j����Ȃ錤�����A�����̃��[���b�p�̃|���t�H�j�[�̗l�X�Ȏ����̓����𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA�I���K�k���A�f�X�J���g�A�t�H�[�u���h�����̑��̖��O�̉��Ƀ��[���b�p�̕����Ɍ���邱�Ƃ��^���]�n�͂Ȃ��B�����̖��w���y�̃|���t�H�j�[�̒�������m�F����鎖���ƁA�����鏉���̗��_�f�[�^�Ƃ̔�r�́A���������[���b�p�̌|�p�|���t�H�j�[���A���w���y�̃|���t�H�j�[����i�������Ɗm�M����ł��낤�B �@Many comparative musicologists would doubtless agree with Belaiev's con- at least in part. But while a study of music developments outside Europe lends color to the theory that "the so-called art-polyphony was evolved from the traditional folk-polyphony," there is no need to believe that Europe "acquired" its polyphony elsewhere in a ready-made form. Part music may have grown spontaneously among Europeans as well as among others. This view is consistent with the deductions of Marius Schneider, which will be dealt with later in this chapter. �@�����̔�r���y�w�҂́A���Ȃ��Ƃ������I�ɂ�Belaiev�̈ӌ��ɓ��ӂ��邾�낤�B�������A���[���b�p�ȊO�̉��y�̌����ł́A�u�����郈�[���b�p�̌|�p�|���t�H�j�[�͓`���I�Ȗ��w���y�̃|���t�H�j�[����i�������v�Ƃ������_�ɍʂ��Y���Ă��邪�A���[���b�p�͂��̃|���t�H�j�[���h���łɑ��̏ꏊ�łł����������`���h�ƍl����K�v�͂Ȃ��B���̌����́AMarius Schneider�̗ސ��ƈ�v���Ă���B����ɂ��ẮA���̏͂̌㔼�Ő�������B �@Belaiev uses polyphony" to denote any music that is not unisonal. Ob viously, however, the generic term covers many types. We have already en countered the border-line case of heterophony. Wooldridge distinguishes be tween "symphonious" and "polyphonic" music, the former consisting for him of music in which only the fourth, fifth, octave, and certain compounds th, consisting of a fourth plus an octave, ctc thereof (e. g. an eleven regarded as consonances "Symphonious is derived from ovHds (sym phonia a term w in its long history, has had many and varied mean ings�Aat one time a full ensemble�Aat another a kind of drum�Aat another a kind of keyboard instrument�BToday "symphony" means different�BThe original meaning of symphonia was "a concord of sounds�Aand the fourth�Afifth�Aand octave were�Ain fact�Aconsonances for both the Greeks and the medieval" symphonists " - but from different points of view�BBasically�Athe intervals constituting the consonances were melodic�iie�Bsucces- sively sounded�jwith the Greeks�Aharmonic�iie�Asimultaneously sounded�jwith the" symphonists�B "Such modern writers as draw a line between the two distinguish polyphonic from symphonious music chiefly by its admission of the-third and sixth as consonances�BThere are other differences also but this difference in the conception of consonance is fundamental. �@Belaiev�́h�|���t�H�j�[�h�Ƃ����p����A���j�]���ł͂Ȃ����y���������߂Ɏg���Ă���B���炩�ɁA�������A���̈�ʓI�ȗp��͂��܂��܂ȗl�����܂�ł���B�����͂��łɁA�w�e���t�H�j�[�̋��E�I�ȗ�������Ă����BWooldridge�́A "symphonious" �� "polyphonic"����ʂ��Ă���B�O�҂�4�x�A5�x�A�I�N�^�[�u�Ƃ����̂����̕��������a�����ƌ��Ȃ��Ă���B "symphonious" �̓M���V�����symphonia����R�����Ă���A���̗p��͒������j�̒��ŁA�����̂����l�ȈӖ����������悤�ɂȂ��Ă����B ���Q�T�O ���鎞�ɂ͂��ׂĂ̊y����A���鎞�ɂ͑Ŋy����A����ɂ��鎞�ɂ̓L�[�{�[�h�y����l���ɓ���Ă����B�����A�usymphony�����ȁv�͈قȂ�T�O���Ӗ����Ă���B���Ƃ��Ƃ�symphonia�̈Ӗ������́A�h���̒��a�h�ł������B�����āA4�x�A5�x�A�I�N�^�[�u�͎��ہA�M���V���l�ƒ�����shmphonists�̑o���ɂƂ��ċ��a�����ł������B�������A�قȂ�������������B��{�I�ɁA���a�������\�����鉹���̓M���V�����harmonic(���Ȃ킿�����ɖ�j��melodic(���Ȃ킿�A�����Ė�j�ł������B�ߑ�̒��q�Ƃ́Aharmonic��melodic�̊Ԃ���������āA��ɋ��a�����Ƃ��đ�O�x�Ƒ�Z�x��F�߂邱�Ƃɂ���āAsymphonious music����|���t�H�j�b�N����ʂ��Ă���B���̈Ⴂ���܂����݂��邪�A���a�����̊T�O�ɂ����邱�̈Ⴂ�͊�{�I�Ȃ��Ƃł���B �@Why should fourths and fifths be the first intervals to appear in those documents that provide us�Awith evidence concerning the growth of Eu- ropean part-music�HSpeculation has offered several answers. �Ȃ�4�x��5�x�́A��X�Ƀ��[���b�p��part-music�̐����Ɋւ���؋���^���������̕����ɍŏ��Ɍ����̂��H�����͂������̓�������Ă���B ���������̇@�@�{���� �@The first interval in the series of overtones is the octave�BThe second is the fifth�Athe third is the fourth�Athe fourth is the third�Aetc. It has been claimed that the intervals appearing in the series of overtones are accepted by the car as harmonic consonances in the order in which they occur in the series�BThus�Athe octave was employed in magadizing�isee Chapter 2�j; the admission of the fifth and fourth as harmonic consonances was due next�Aand took place in organum; Polyphony and pre-modern harmony admitted the third. �@��A�̔{���̍ŏ��̉����̓I�N�^�[�u�ł���B�����ܓx�ł��肻�̎����l�x�ł���B����Ɏ��͎O�x�ł��铙�X�B��A�̔{���Ɍ���鉹���́A����炪�A�����ċN���鏇�ԂɁA���a���鋦�a�Ƃ��Ď��ŔF�������B�䂦�ɁA�I�N�^�[�u��magadizing�i1�I�N�^�[�����ꂽ�����d�˂ĉ��t���邱�Ɓj�Ŏg�p���ꂽ�B���a�I���a�Ƃ��Ă̌ܓx��l�x�̎�e�́A���̎��̂��Ƃł���Aorganum�ɂ����ē{�����B�|���t�H�j�[��O�ߑ�I�ȃn�[���j�[�́A�O�x�������e�����B ���������̇A�@�l���̐����� �@Another explanation is offered by the natural ranges of the four main classes of human voices�Awhich�Aroughly speaking�Alie at pitch levels a fifth away from one another�Ain consecutive order from bass to soprano�BThe con ations that sang responses at services did not consist of trained singers but sang within ranges they found comfortable�BMachabey�A" on the basis of this�Awrites�F "The division of men's voices into two Parallel lines�Aand of the high-pitched [women's and boys] voices into two other lines paralleling the first�Amust have followed as a matter of course�Awithout the executants 'no- icing it�B" In 1908�Ain France�Ahe heard an untrained congregation singing in organum without�Aapparently�Aintending to�BThe men and women each broke into two groups singing a fourth or a fifth from one another�Aaccording to the texture of the melody�BSoprano�Aalto�Atenor�Aand bass lines were produced simply because the worshipers sang where convenient. �@�ʂ̐����́A�l�Ԃ̐���4�̎�ȃN���X�̎��R�Ȕ͈͂ɂ���Ē����B�l�Ԃ̐��́A��܂��Ɍ����A�ቹ����\�v���m�܂ŘA�����Ă��̃s�b�`�͂��݂�5�Ԗڂ̋����ɂ���B��q�ʼn������̂�����O�́A�P�������̎�ō\�����ꂢ��킯�ł͂Ȃ��A�ނ炪���K�ł���Ɗ���������ʼn̂����BMachabey�͂��̊�{�ɂ��āA�A�ȉ��̂悤�ɏ����Ă���B�u�j���̂Q�̕��s���ւ̕����ƁA�����⏭�N�̍�����̕����́A���t�҂Ƃ��āA���R�̂��Ƃł���ɈႢ�Ȃ��v�B1908�N�A�t�����X�Ŕނ́A�P������Ă��Ȃ���O���A���ɈӐ}���邱�ƂȂ��I���K�k�����̂��Ă���̂����B�j���Ə����́A�߂��߂��A�Q�O���[�v�Âɕ�����A�����f�B�̔����ɏ]���āA����݂͌��Ɏl�x�Ȃ����ܓx����Ă����B���q�҂��������ꂼ��s���̗ǂ��Ƃ���ʼn̂������߂ɁA���ꂼ��\�v���m�A�A���g�A�e�m�[���A�x�[�X���C�����P���Ɍ`�����ꂽ�B ���������̇B�@�܉����K�� �@Organum has been regarded also as a product of the semitoneless pentatonic scale�BLet us recall that the five degrees of this scale have two auxiliary tones�Aas the seven degrees of our diatonic scale have five chromatic tones to which ornamental roles may be assigned�BYasser�Aas we have seen�Abelieves that the modal scales used in plainsong were basically pentatonic�Ai.c. that two of the seven degrees in each modal scale were merely auxiliary�BHe further believes that organum went hand in hand with the use of the ecclesiastical scales just as a body of part-music, in which unisons, octaves, fourths, and fifths are the basic intervals, has co-existed with the employment of the pentatonic scale in China. Organum, according to this point of view, bears the same relation to the pentatonic scale that polyphony, with its heavy re- liance on the third and sixth, bears to the diatonic.5 �@ Organum�́A�����̂Ȃ��܉����K����̎Y���ł���A�ƌ��Ȃ���Ă����B���̉��K��5�̉��́A�⏕�I�ȉ����Q�����Ă��邱�Ƃ��v���o�������B�������̑S���K��7�̉��ɂ́A�����I���������蓖�Ă���5�̔���������BYasser�́A���łɌ����悤�ɁA�v���C���\���O���̋�����@�́A��{�I�Ɍ܉����K�ł����A���Ȃ킿�A���ꂼ��̋�����@���̂V�̉��̂����̂Q�́A�P�Ȃ�⏕�Ȃ̂ł���A�ƐM���Ă����B�ނ͂���ɁA�I���K�k����part-music�̌`�Ƃ��āA����ł̎g�p�Ő��ォ�琢��ւƎp����Ă����A�ƐM���Ă���B���j�]���A�I�N�^�[�u�A�l�x�A�ܓx�͊�{�I�����ł���A�����ɂ�����܉����K�̗̍p�Ƌ������Ă����B���������ϓ_���炷��A�O�x�A�Z�x�ւ̈ˑ������|���t�H�j�[���S���K��S���悤�Ȍ܉����K�ɑ��ĂƓ��l�̊W�����ݏo�����B ���Q�T�P ���������̇D�@�I���K���Ƃ̊W�� �@A fourth view, expressed by Gastoue,6 sees in the two primitive parts of vocal organum an imitation of two-part music played on the organ-hydraulic or pneumatic-and believes organum to have been named after the instru- ment. Now it is obvious that choral singing antedated the organ, and that organum-apparently an inevitable though not necessarily recognized con- comitant of such singing (cf. p. 250) must have preceded the instrument also. It has been contended, therefore, that the rudimentary part-music performed on the organ-or other instruments-was conceived as a copy of primitive vocal part music, and that it is from this copy that stylized vocal "polyphony" derived its name. A connection betwecn the name and instru- ments other than the organ is quite possible, the Latin word organum, be sides meaning "organ," being a generic term for a musical instrument of any kind. While choral singing doubtless did antedate the organ, the particular kind of part-singing represented by or may in fact be the result of practice on an instrument of some sort, though this cannot be proved. The pros and cons have been succinctly presented by Hornbostel. �@Gastoue�ɂ���ĕ\�����ꂽ��4�̌����́A���y�I���K�k���̂Q�̏����I�����ɂ����āA�Q�����̉��y�̖͕킪�I���K����ʼn������A�����āA�I���K�k���͂��̊y��̖��ɂ��Ȃ�Ŗ��Â���ꂽ�ƐM���邱�Ƃł���B���ł́A�����̉̂��I���K���ɐ�s���Ă������ƁA�����ăI���K�k�����܂���y�ɐ�s���Ă������Ƃ͖��炩�ł���B ����䂦�A�I���K���₻�̑��̊y��ʼn��t���ꂽ�����I��part-music�́A�����I�Ȑ��y�I��part-music�̃R�s�[�Ƃ��čl�����Ă���A���y�I�� "�|���t�H�j�[" ��l���������̂͂��������R�s�[����ł���B�I���K���ȊO�̖��O�Ɗy��̊Ԃ̑g�ݍ��킹���܂������\�ł���B�horgan"�̈Ӗ��͂��Ă����āA���e����horganum�h�́A�i���y���܂߂��j���܂��܂Ȏ�ނ̊y��ɑ��鑍�̂Ȃ̂ł���B�����̉̂͊m���ɃI���K��������s���Ă������A����̎�ނ̃p�[�g�̏��́A���ۂɂ͉��炩�̊y��ʼn��t���ꂽ���ʂ�������Ȃ����A����͏ؖ��ł��Ȃ��B�^�ۗ��_��Hornbostel�ɂ���ĊȌ��ɒ��ꂽ�B A fifth theory has been advanced by Dom Anselm Hughes: ���������̇D�@�Z�N�G���c�B�A�Ƃ̊W�� Dom Anselm Hughes�ɂ���đ�5�̗��_���i�������F �@�O���S���I���̂ɂ����āA�\���X�g���ނ̉�����l�x�Ȃ����ܓx��ɏグ�悤�Ɗ��҂ł���Ԃ́A�o���g���̒ʏ�͈͍̔͂����ɑ��Č���������Ă���B���Asequelae�ɂ����Ă��͈͍̔͂����ɂ���Ă����l�ɕK�v�Ƃ���Ă���B�e�m�[���ƃo�X�̕����͂���䂦�ɁA�����������̌��I�l���ɂ�����|���t�H�j�[�̒a���O�Ɍ��ꂽ�悤�Ɍ�����B�����āA���̏����̃I���K�k���ɂ����āA��X�͖������C�ӂ̎��݂ŁA�e�Ղɂ��̉����o�����Ƃ��ł���B �@sequela�̍�Ȃ̐V���������̈�́A�ܓx��̃����f�B�̌J��Ԃ��ł���B�����ЂƂ̓����́A�t���[�Y�����ꂼ��Q��J��Ԃ���邱�ƂŁA���̑��̌��ōs����B���邢�͏��Ȃ��Ƃ��A�J���g���ƍ����̌��ɂ���čs����B�����āA�ʃZ�b�g�̐l���ɂ��5�x��̃����f�B�̌J��Ԃ�����A2�Z�b�g�̐l���ɂ�郁���f�B�̓����̉��t�ւ͔��ɂ킸���̃X�e�b�v�ł������B��X�͂��������X�e�b�v�ɂ����āA���ۂ̃n�[���j�[�����܂ꂽ�ƍl���Ă���B �@Jubilemus omnes is one of several sequela melodies furnishing particulary apt illustrasions. �@Jubilemus omnes�͓��ɂ��̐����ɓK�����Asequela�̃����f�B�̈��ł���B ���Q�T�Q �@We shall return to some of these theories,in which speculation plays a prominent part, but all of which are of interest." But let us first consider our actual documentary evidence, which deals with organum as an existing thing and not with its genesis, and which consists of music itself, passages in the treatises of the musical theorists, and passages in writings not primarily music but in which music receives incidental mention. �@��X�͂����̂������̗��_�ɖ߂邾�낤�B�����͐������d�v�Ȗ������ʂ����Ă��邪�A���ׂĂ������[���B�������܂��A��X�̎��ۂ̕����L�^�I�؋��ɂ��čl����B���������؋��̓I���K�k�������ۂ̂��ƂƂ��Ĉ����A���̋N���͎�舵��Ȃ��B�����āA���������؋��͉��y���̂��́A���y���_�Ƃ̘_�����̃p�b�Z�[�W�A���q���̃p�b�Z�[�W����\������Ă���B�����������q�͂��Ƃ��Ɖ��y�ɂ��Ă݂̂Ȃ炸�A���y�����R�̌��y����������̂ł���B �@There are some early medieval passages that may refer to simultaneous singing of different sounds but that are obscure. St. Augustine and Boethius appear to have grasped the concept of harmonic consonance, Cassiodorus and Martianus Capella are less definite, Isidore of Seville is unclear, but all these writers have left passages that may possibly refer to 12 A tract, part-music. Musica Theoretica,15 attributed to the venerable Bede (c. 672-735) but of disputed authenticity, contains passages explaining how to obtain simul- Aldhelm (640-ro9), whose taneous consonances on the monochord. Bishop writings included Anglo Saxon pocms sct o his own music WUI ks still popular in the time of King Alfred, but not now extant- is the earliest medieval writer known distinctly to refer to part-song An account at tributed to the Monk of Angouleme relates that the cantores brought from Rome by Charlemagne in 787 instructed their Frankish colleagues in arte organandi, but the tale seems to be a late insertion 15 Johannes Scotus (Erigena) (c. 815-c. 877), the Irish philosopher and theologian, a retainer of Charlemagne's grandson Charles the Bald, in his chief work, De Di visione 10 draws analogies between musical and cosmic harmony Naturae, referring in the process to music in parts but not giving a technical descrip tion of it. �@�������̏����̒����̃p�b�Z�[�W�����邪�A����͈قȂ鉹���ɉ̂����Ɓi�܂�|���t�H�j�[�j���Ӗ����邩������Ȃ����A����͂����܂��ł���B���A�E�O�X�e�B�k�X�ƃ{�G�e�B�E�X�͒��a�I���a�̊T�O��c�����Ă����悤�����ACassiodorus �� Martianus Capella �͂�肠���܂��ł���AIsidore of Seville�͂͂����肵�Ȃ��B����������炷�ׂĂ̍�Ƃ́Apart-music�Ɍ��y����\���̂���p�b�Z�[�W���₵�Ă���BTract�ł��� Musica Theoretica�́Avenerable Bede (c. 672-735)�ɋA�����Ă��邪�A�^�����ɂ��Ę_�����Ă���B����́Amonochord��̓����I���a�����̊l���@�ɂ��Đ������Ă���BBishop Aldhelm�́A���̒���ɃA���O���T�N�\�������܂�ł��邪�A�ގ��g�̉��y��ݒ肵�A����̓A���t���b�h���̎���ɐl�C�Ă���B�������A�����͂��Ă��Ȃ��B�ނ�part-song�Ɍ��y�����A�����Ƃ������̒������q�ƂƂ��Ēm���Ă���B Monk of Angouleme�ɋA����ꂽ�L�^�́A���[�}����787�N�ɃV�������}�[�j���ɂ���ĘA��Ă���ꂽcantores��arte organandi���t�����N�l�̓��������ɋ��������ƂɊ֘A���Ă���B����������́A�̂��̎���̑}���Ǝv����B Johannes Scotus (Erigena) (c. 815-c. 877)�́A�A�C�������h�̓N�w�҂Ɛ_�w�ҁA�V�������}�[�j���̑�Charles the Bald��i�삵�A�ނ̎�v��De Divisione Naturarae�́A���y�ƉF���̃n�[���j�[�̃i�`�����G��ސ����A���̉ߒ��ʼn��y�ɕ����I�Ɍ��y���Ă��邪�A�Z�p�I�Ȑ����͂��Ă��Ȃ��B �@Ambiguous passages that may refer to either melodic or harmonic intervals occur in the Musica Disciplina of Aurelian of REome and in the Musica of Remy of Auxerre, both dating from the 9th century. Regino of Prum, in his De Harmonica Institutione, is perhaps the first to use the term organum, for more than-one-line music.He defines consonance as "falling upon the ear pleasantly and uniformly" and dissonance as "coming harshly to the ear." Hucbald,in his De Harmonica Institutione,is a little more definite. �@�����f�B�[�܂��͒��a�����̂����ꂩ���w���\���̂��邠���܂��ȃp�b�Z�[�W�́AAurelian of Reome��Musica Disciplina��Remy of Auxerre��Musica�Ō�����B�ǂ����9���I�̂��̂ł���B Regino of Prum�́A�ނ�De Harmonica Institutione�ł����炭�ŏ���organum�̗p����g�p���Ă���B�ނ͋��a�������h���ɐS�n�悭�A����I�ɗ�����h���̂Ƃ��A�s���a�������h���ɂ����́h�Ƃ��Ē�`���Ă���BHucbald��De Harmonica Institutione�ɂ����āA�����̒�`�����Ă���B ���Q�T�R �@Consonance is the judicious and harmonious mixture of two tones, which exists only if two tones, produced from different sources, meet in one joint sound, as happens when a boy's voice and a man's voice sing the same thing, or in that which they commonly call organum. �@���a�����́A2�̉��̌����Œ��a�̂Ƃꂽ�������ł���B����́A���N�̐��ƒj�̐����������̂��̂��A�ނ炪���ʂ�Organum�ƌĂԎ��ɋN����悤�ɁA�قȂ�\�[�X���琶�����ꂽ2�̉���1�̌������ŏd�Ȃ�ꍇ�ɂ̂ݑ��݂���B �@The Musica Enchiriadis 22 affords us the first account we have that is suf- ficiently detailed to give us an idea of what organum was. More than one type of organum is described in it. �@Musica Enchiriadis �́Aorganum�������Ȃ���̂ł��邩���������ɍŏ��̐�����^���Ă��ꂽ�B����́Aorganum�����ł��邩�̍l����^����̂ɏ\���ڂ�����������Ă���B�����̃^�C�v��organum������ɋL�ڂ���Ă��܂��B �@Let us imagine a group of voices (or instruments, or both) rendering a Gregorian melody, not in the beautifully flowing manner we believe within the correct tradition of plainsong style, but slowly and deliberately, as though the executants wished to make sure that another group, not performing in unison with them, would be prevented from going astray. (The author of the Musica Enchiriadis specifically recommends a slow tempo as suitable for organum.) Let us imagine the second group duplicating the church melody a fifth below throughout. The result would be the strict type of simple organum at the fifth or diapente The group performing the plainsong have the vor principalis; the group, the vor If, addition, the vor principalis were doubled at the octave below and the vor organalis at the octave above, we would have strict composite organum at the fifth. The strict type of simple and composite organum at the fourth or diatessaron would result from substituting the interval of the fourth for that of the fifth. each of composite organum there would be four lines but they would hardly be able to qualify as genuine "parts melodic inde pendence would be rendered impossible by the paralleling o the plainsong. �@�O���S���I���̂̃����f�B�[��\�������Q�̐��i�܂��͊y��A���邢�͂��̗����j���A���������v���C���\���O�X�^�C���̐������`���̒��ŐM�������������̕��@�ł͂Ȃ��A�������ƈӐ}�I�ɐM���Ă���Ƒz�����Ă݂悤�B���t�҂́A���������j�]���ł͂Ȃ��悤�ɉ��t���Ă���ʂ̃O���[�v�����q�ɂȂ�̂�h�����Ƃ�����Ă���悤�ł���B �iMusica Enchiriadis�̍�҂́Aorganum�ɓK�����������Ƃ����e���|����ɑE�߂Ă���j�B ����̃����f�B�[���ܓx���ł��Ƃ��Ƃ��d�������2�̃O���[�v��z�����Ă݂悤�B���̌��ʂ́A�ܓx�̒P����organum�A���邢��diapente�̌����ȗl���ƂȂ邱�Ƃ��낤�B�v���C���\���O�����t����O���[�v��vox principalis�ƂȂ�B���̑��̃O���[�v��vox organalis�ł���B����������ɉ����āAvox principalis���I�N�^�[�u���Ƀ_�u��A������vox organalis���I�N�^�[�u��Ƀ_�u�����ꍇ�A��X�͌ܓx�̌�����composite organum�������ƂɂȂ�B�l�x���邢��diatessaron�̒P������composite organum�́A�ܓx�̉����ɑ��Ďl�x�̉����ɑ�ւ��錋�ʂƂȂ��Ă���B��������composite organum�̂��ꂼ��̎�ނɂ����ẮA�S�̃p�[�g�����݂��邱�ƂɂȂ�B�������A�����͐^�́h�p�[�g�h�Ƃ͂����Ȃ��B�����f�B�̓Ɨ��́A�v���C���\���O�̕��s�ɂ���Ă͌��y����邱�Ƃ͕s�\�ł���B  ���Q�T�S �@In Example 67, at each place marked an augmented fourth, or tritone, occurs as a harmonic interval. The author of the Musica Enchiriadis says of this example that "the voices will be perceived as sounding agreeably to- gether." But he is inconsistent: later, he describes the symphony of diates- saron as often quite unsuitable for diaphony organum; the terms are in- terchangeable) without alteration, because of possible occurrences of the tritone. He makes no mention of diminished fifths, which are also dissonant his gamut was so constructed that such fifths could not occur in strict organum. This gamut consisted entirely and, for the West, abnormally- of disjunct tetrachords, each tetrachord consisting of TST, thus:  �@Example 67�ł́A�{�}�[�N�������ꏊ�ł́A���l�x���邢�͎O�S���������Ƃ��Ĕ�������BMusica Enchiriadis�̒��҂͂��̗�ɂ����āA�u�����݂͌��ɓ��ӂ���悤�ɋ������̂Ƃ��ĔF�������ł��낤�v�ƌ����Ă���B �������A�ނ͖������Ă���B�F��ŁA�ނ�diatessaron�i�l�x�j��symphony�ɂ��ẮA���̂܂܂ł�diaphony(=organum)�ɂ͕s�K���ƋL�q���Ă���B����͎O�S���̉\�������邩��ł���B�ނ͌��ܓx�ɂ͉��猾�y�͂��Ă͂��Ȃ��B���̂悤�Ȍ��ܓx�́A�ނ̉��K��������organum�ł͋N���Ă͂Ȃ�Ȃ��悤�ɍ��ꂽ�s���a�����ł���B���̉��K�͑S�̓I�ɂ́A�����Đ����[���b�p�łُ͈�Ȃ��Ƃ����A���ꂽ�e�g���R�[�h�A���ꂼ��̃e�g���R�[�h���s�r�s�ō\�������悤�ɂȂ��Ă���B���Ȃ킿�E�E�E  v.p��v.o�̊Ԃŕ��s�l�x����������A�O�S���̎�������͓�����Ȃ� The structure of this gamut evoked the criticism of Hermannus Contractus 24 and Wilhelm of Hirsau 25 who regarded the author of the Musica Enchiriadis as in error. Their view is shared by some modern writers. It is entirely possible, however, to believe with Otto Gombosi that the gamut was taken over from Byzantium (cf. p. 86); it may have been borrowed with the deliberate purpose of facilitating the author's exposition of organum. 27 It will be observed that the three augmented octaves, B-flat to b, F to f-sharp, and c to sharp, make it impossible to obtain a diminished fifth by combin ing any two tones in the gamut 28 ���̉��K�̍\���́AHermannus Contracus��Wilhelm of Hirsau �̔ᔻ�����N�����B�ނ�̌����́A�������̌����Ƃɂ���ċ��L����Ă���B�������AOtto Gombosi �ƂƂ��ɁA���̉��K���r�U���`�E����������p���ꂽ�ƐM���邱�Ƃ͊��S�ɉ\�ł���i�Q��86�ŎQ�Ɓj�B��҂�organum�̐�����e�Ղɂ���Ƃ����Ӑ}�I�ȖړI�Ŏؗp���ꂽ�\��������B B-flat�]b�i�`�������AF�]f-sharp�Ac�]cc sharp�Ƃ���3�̑����x�́A���ꂼ��̉��K���̔C�ӂ�2�̉���g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���āA���ܓx�邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�B �@But it will also be observed that a tritone can be obtained by combining the third of one tetrachord with the second of the tetrachord above. The author of the "Manual" apparently regarded the tritone as arising out of such a combination, just as we today regard the tritone as arising, in major from a conjunction of the fourth and seventh scale-degrees. He therefore gives this as the reason why, in organum at the fourth, the vor organalis should never pass below the fourth sound of the lower tetrachord. When the vor principalis begins in such a way that the vox organalis cannot accompany at the fourth without passing below the fourth degree of the lower tetrachord, the vor organalis has to begin in unison with the vor principalis and, unless the interval of a fourth is immediately thereafter reached, remain stationary until it is possible to parallel the vor principalis at that interval. Similarly, the vor organalis has to close in unison with the vor principalis if the ending does not admit of a duplication at the fourth. Thus we find that intervals other than the "symphonies" were occasionally sanctioned by theorists (although these intervals were not recognized as consonances) and that the author of the "Manual" supplemented parallel motion, for the sake of avoiding the tritone, by oblique motion; very occasionally, in quitting a unison at the beginning or approaching one at the end (or just before the end, in which event there are consecutive unisons), he used contrary notion also, for the same purpose. A free organum, pregnant with great possibilities, resulted; or perhaps we should say that a free organum-even freer than this was probably already in existence and was thus, with a little twisting and turning, accounted for in theoretical writing (cf. p. 259). �@�������A����e�g���R�[�h��3�Ԗڂ̉��Ƃ��̈��̃e�g���R�[�h��2�Ԗڂ̉��̑g�ݍ��킹�ɂ���ĎO�S���������Ă��܂����Ƃɒ��ӂ������B"Manual"�̍�҂́A���������g�ݍ��킹�ɂ���ďo�����Ă��܂��O�S�����A��X�������̂悤�ɎO�S�����������Ă���ƍl���Ă���悤�ɁA��ɁA�l�x�Ǝ��x�̉�������̖��ƂȂ�B �ނ͂���䂦�A����ɑ��āA�l�x��organum�ɂ����ẮAvox organalis�͂�艺�̃e�g���R�[�h�ł͂��̂S�Ԗڂ̉���������Ă͂����Ȃ����ƂƂ����B�������āAvox principalis����艺�̃e�g���R�[�h�̂S�Ԃ߂̉���艺�ɂȂ�Ȃ��悤��vox organalis�������悤�ɂȂ�ƁAvox organalis��vox principalis�ƃ��j�]���̊W�ɂȂ�n�߂�B�����āA�l�x�����܂ŒB���ď��߂āAvox principalis�ƕ��s�ɓ����悤�ɂȂ�̂ł���B���l�ɁA�������I�~���l�x�̏d����������Ȃ��̂ł���Avox organalis�́Avox principalis�Ƃ̓��j�]���ŏI�~���邱�ƂɂȂ�B ���Q�T�T  ���̂悤�ɁA���_�Ƃɂ���āA�����hsymphonies"�����������F������i�������������͖��_�A���a�����Ƃ͔F�߂��Ȃ������j�A"Manual"�̍�҂́A�O�S��������邽�߂ɁA�s���g�����Ƃɂ���āA���s�������B���ɂ����A�ŏ��Ń��j�]������߁A���邢�͍Ō�ł����̂悤�ȃA�v���[�`����߁i�I�~�O�ɂ́A�A�����郆�j�]���ƂȂ�j�A�ނ͔��s���܂��g�����B���R��organum�́A�̑�ȉ\���݁A���̌��ʂƂ��Ȃ����B���邢�͂����炭�A����������R��organum�͂��łɑ��݂��A����䂦�ɁA�����������Ƃ͂����܂ł����_��̂��Ƃ������Ƃ��l������B �@Irrespective of the pronouncement in the "Manual," it should not neces- sarily be inferred that, chronologically, strict organum, as a recognized and systematized phenomenon, actually came first and free organum later: fact, we shall presently find it likely that, as given conscious application, the concept organum was linked primarily with the departing from and re- turning to a unison rather than with a mere bald progression of fifths or fourths 29 Nor, to return to the point made by Belaiev, should it be in- ferred, because the examples just given have sacred texts, that organum must have begun in the Church. The author of the Musica Enchiriadis, in fact, seems to apologize slightly for its presence there when, at the end of his treatise, he says he has just discussed "a kind of surface (superficies) of musical science intended for the decoration of the ecclesiastical chants." ao To quote Handschin. �@"Manual," �ł̔��\�Ƃ͖��W�ɁA�F�m����A�̌n�����ꂽ���ۂƂ��āA���ԓI�Ɍ�����organum�����ۂɍŏ��ɗ��āA free organum����ɗ����ƕK�R�I�ɐ��������ׂ��ł͂Ȃ��B���ہA �ӎ��I���p�Ƃ��āAconcept organum�́A��Ɍܓx�A�܂��͎l�x�̑�_�Ȑi�s�ł͂Ȃ��A���j�]���ɖ߂��Ă��邢�̓��j�]������n�܂��ď����I�Ɍ��т����B�܂��ABelaiev�ɖ߂�A ���낢��ȗ�����Ȃ�e�L�X�g���痈�Ă��邩��Ƃ����āA�A organum�͋���Ŏn�܂����ɂ������Ȃ��Ɛ��_�͂��ׂ��ł͂Ȃ��B Musica Enchiriadis�̍�҂́A���ۂɂ́A�ނ̘_���̏I���ɁA�ނ��u���y�w�͋���`�����g�̑������Ӑ}���Ă����v �Ƙ_�������Ƃɂ��āA��Ӎ߂��Ă���悤�ɂ݂���BHandschin�͌����B �ނ́Aorganum������ɓK���Ă��Ȃ��������ƂɋC�Â��Ă��܂����l�X�̂��߂炢����߂�悤����Ă����A�ƌ����Ă���B�Ȃ��ނ�͂��̂��Ƃ��킩�����̂��H�����炭�́Aorganum������قǂȂ������t�����Ɛ������y���v���N�����ꂽ����ł��낤�B ���Q�T�U �@"Free" organum was itself most probably nothing but a crystallization of the same kind of proced ure as had produced ancient heterophony. It may even have been a continuation of this heterophony," Monody and polyphony had very likely eloped side by side in popular practice, and, whatever the date of the Musica Enchiriadis,the "shymphonious" music it treats may have existed long before the tract was written. �@"Free" organum�́A�����炭�Ñ��heterophony���Y�������̂Ɠ�����ނ̉ߒ��̌������ɂق��Ȃ�Ȃ������B ����́A����heterophony�̌p���ł���B �P���Ƒ����́A�l�C�̂�����H�ŕ���ł����\�������ɍ����Ǝv��ꂽ�B Musica Enchiriadis�̓��t���ǂ��ł����Ă��A���ꂪ��舵��"shymphonious"�ȉ��y�́A���̖{��������邸�����O���瑶�݂��Ă�����������Ȃ� �@Marius Schneider sa believes, indeed, that organum, far from being an embryonic stage of "symphonious" music, is in reality a culminating point in its development. This belief is based on a study of the music of primitive peoples in Africa, Oceania, Asia, and South America. On the basis of phonograph recordings Schneider divides primitive vocal music into four spheres of culture (the division is perhaps debatable), according to the musical idiosyncrasies of various races and the complexity of their polyphony, ranging from the primitive sphere of outhern Asiatic and South American to the comparatively highly developed sphere represented by the music of certain African tribes. He that the fourth sphere contains "symphonious" forms very similar to those of the early Middle Ages. There is no question here of African music in fluencing medieval composers; it is rather that the development of polyphony seems spontaneously to have followed very similar paths in all parts of the world. When, in the most primitive culture, two singers chant the same often each he it and in the line result. Consequently, when the melody is sung by two singers si taneously vertical i arise where the two versions differ that is, we have heterophony. These intervals are accidental, and in this culture their intonation is vague. In primitive music of the next stage of development, however, such intervals become deliberately achieved and clearly dcfined and the two melodic lines acquire a definite relationship to each other one becomes the principal voice and the other an accompaniment. �@Marius Schneider�́A���ۂɂ́A "symphonious" ���y����̒i�K���牓�����ꂽorganum�́A�����ɂ͂��̔��W�̒��_�ɂȂ��Ă���ƍl���Ă���B���̐M�O�́A�A�t���J�A�I�Z�A�j�A�A�A�W�A�A��Ă̌��n�l�̉��y�����Ɋ�Â��Ă���B�t�H�m�O���t�Ɋ�Â��ăV���i�C�_�[�́A���n�I�Ȑ��y��4�̕������ɕ����Ă���i�����炭�c�_�̗]�n�����邾�낤�j�B�l�X�Ȏ푰�̉��y�̖����Ƒ����̕��G���́A�A�W�A�������Ă̌����I�ȗ̈悩������̃A�t���J�̕����̉��y�ɑ�\������r�I���x�ȗ̈��ԗ����Ă���B�ނ͑�S�̗̈�͏���������"symphonious"�`�����܂�ł��邱�Ƃ����Ă���B�����̍�ȉƂɉe����^�����A�t���J�̉��y�́A�����ł͋^��̗]�n�͂Ȃ��B�ނ��둽���̔��B�����E�̂��ׂĂ̒n��Ŕ��Ɏ��ʂ����������ǂ��Ă���悤�Ɏv����B�ł������I�ȕ����ł́A2�l�̉̎肪���ꂼ�ꓯ�����Ƃ�p�ɂɏ�������A���ꂼ��̐��͔ނ��l���o�����悤�ɁA�����ă����f�B���̕ψق��o�Ă���B���̌��ʁA�����f�B�[��2�l�̉̎�ɂ���ĉ̂�ꂽ�Ƃ��A�����̉������������ɏo������B�����ł͓�l�͈̉̂قȂ��Ă���A���Ȃ킿��X�̌����Aheterophony�ł���B�����́h�����h�͋��R�ł���A���̕����ł͂���intonation�͞B���ł���B�������A���̊J���i�K�̌������y�ł́A���̂悤�ȁh�����h�͈Ӑ}�I�ɒB������A���m�ɒ�`����A2�̃����f�B�[���C���݂͌��ɖ��m�ȊW���l�����A��v�Ȑ��Ɣ��t�ƂȂ�B ���Q�T�V �@What is the nature of the intervals? They are determined by the melodic structure peculiar to the tribe or race or culture. Broadly speaking, all the primitive music based on a definite tonality system displays as its most im portant interval either the fourth or the fifth. Since the Pentatonic scale, which we may indicate by the symbols C D F G a c (there are, of course, other forms also, and Schneider discusses them), is fundamental in all such music, the interval C-F (or its is equivalent) governs the melodic structure in some cultures (generally the more primitive) and the interval F-c (or its equivalent) is predominant in others. And when a melody is sung simultaneously by two performers in a more primitive culture, the variation-technique that governs the subordinate voice tends to supplant important tones of the main melody with others a fourth above, while in a more advanced culture important tones of the subordinate voice will be a fifth above corresponding tones of the principal voice. The third as a structure determining interval appears only in highly developed primitive music. �@�����̐����͉����H����́A�푰�▯���A���邢�͕����̂ɑ��郁���f�B�\���̓��ِ��Ō��肳���B�L�������A�͂�����Ƃ������̃V�X�e������b�Ƃ��������錴���I���y�́A���̂����Ƃ��d�v�ȉ����Ƃ��ẮA�l�x�ƌܓx�ɂȂ�B�Ȃ��Ȃ�A�܉����K��C D F G a c�Ŏ������i���_�A���̌`�������蓾��j���A��{�I�ɂ͂����������y�ł͂b�|�e�������������������ɂ����Ă̓����f�B�\�����x�z���邩��ł���B�����āAF-c�����͂��̑����x�z�I�ł���B�����āA��茴���I�ȕ�����2�l�̉��t�҂ɂ���ē����Ƀ����f�B�[���̂���ƁA���̔z���̐����x�z���邳�܂��܂ȃe�N�j�b�N�́A�傽�郁���f�B�[�̏d�v�ȉ������l�x��ɒu��������X��������B��荂�x�ȕ����ɂ����ẮA�z���̐��̏d�v�ȉ����́A��{�I���������ܓx��ւƒu���������邱�Ƃł��낤�B�����\�������肷����̂Ƃ��Ă̎O�x�́A�������y���������W�����i�K�ŏo������B �@All this, says Schneider, is analogous to what occurs in medieval European music. He believes that different spheres of culture may be discerned in Western Europe; and, like Yasser, he considers the pentatonic series basic in them. The melodies, and consequently the symphonious music, of the Franco Italian sphere are, says Schneider, characterized by the predomi nance of the fourth, the music of the early English and Northern French sphere by the predominance of the fifth and third, and the peculiarities of both spheres are taken over and further developed by the St. Martial school in the 12th century (cf. p. 266). That the harmonic principles governing early medieval music must have been derived, not from Gregorian Chant but from the tonal structure of the indigenous folk melody (cf. Belaiev's theory), concerning which we can only speculate, is shown, says Schneider by the fact that early theorists found it necessary to distinguish between liturgical melodies that could fittingly be uscd as the basis of a polyphonic setting and those that could not. (Cf., for example, Guido d'Arezzo in Gers II, 21; AmelM, 43. This assertion, which implies that the liturgical melodies is regarded as unsuitable were diatonic, would, if well founded, limit the validity of Yasser's theory concerning the pentatonic nature of the Chant.) Schneider claims that the structural principles outlincd abo ve are valid not only in what is commonly meant by organum (parallel movement of two voices at the fourth or fifth of which actually very little appears in the that have come down to us, but also in the other polyphonic forms and as canon, drone, discant, and contrary motion. In connection materials, such allel organum it is of some interest to ob serve that in Volume wil for an example of it among a primitive people way as accounts for it among Europeans (cf in much the same p.250) �@Schneider�̌��t�́A�����̃��[���b�p�̉��y�ɋN���������ƂɎ��Ă���B�ނ͐����[���b�p�ł͈قȂ镶������������ƍl���Ă���BYasser�̂悤�ɁA�ނ͈�A�̌܉����K����{�ƍl���Ă���BSchneider�̌����悤�ɁA�t�����X�E�C�^���A���̃����f�B�[�A�Ђ��Ă�symphonious�ȉ��y�́A�l�x�̗D�ʐ��ɂ�����A�p��Ɩk�t�����X�̗̈�̉��y�́A�ܓx�ƎO�x�̗D�ʐ��ɂ���āA�����Â���ꂽ�B�����ė��̈�̓��ِ���12���I�����}�[�V�����h�y�h�h�ɂ�锭�W�Ŏp����Ă���B�i�Q�ƁAp.266�j�B���������̉��y���x�z���钲�a�̌����́A�O���S���I���̂���ł͂Ȃ��A���������������邱�Ƃ��ł���ŗL�̖��������iBelaiev�̗��_���Q�Ɓj�̉��̍\�����瓱�o����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƁASchneider�͌����B�����̗��_�Ƃ́A�|���t�H�j�[�̐ݒ�̊�b�Ƃ��č����I�Ɏg�p�����T��I�ȃ����f�B�[�ƁA���ꂪ�ł��Ȃ����������f�B�[�Ƃ���ʂ��邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ����o�����B �i�Ⴆ�A Gers II, 21; AmelM����Guido d'Arezzo���Q�ƁB�T��I�ȃ����f�B�[���s�K�Ƃ݂Ȃ����̂͑S���K�ł���Ƃ����咣�́A�������ꂪ������A�`�����g�̌܉��K�I�����Ɋւ���Yasser�̗��_�̗L�����𐧌�������̂ł���B�j Schneider�́A����܂ŊT�����ꂽ�\���������h��ʓI�Ɂhorganum�i�l�x�A�ܓx�ł̂Q���̕��s����i�s�j�ɂ���ĈӖ����ꂽ���̂����łȂ��A�ʖ{�i�J�m���A�h���[���A���s�Ƃ������悤�Ȃ��̑��̃|���t�H�j�b�N�Ȍ`�����܂ށj�ɂ͂قƂ�nj���Ȃ����̂ɗL���ł���A�Ǝ咣���Ă���B���sorganum�ƌ��т��āASchneider���AMachabey����������[���b�p�l�̊ԂŐ��������̂Ɠ��������ŁA�����I�ЂƂтƂ̊Ԃł̗������������Ƃ����ώ@���邱�Ƃ͋����[���B ���Q�W�W �@The impulse towards polyphony seems to come from at lean two sources: the desire on the part of people with diff erent rangos to sing at comfortable pitch-levels, and the varying of melodic line by people in ing to sing it simultaneously (heterophony). May we not, then, be wrong in regarding parallel and free organum as two phases of the same thing? It is altogether likely that parallel organum was an outgrowth of the first source just mentioned and free organum of the second. If so, there is certainly nothing farfetched in the belief that early medieval organum, as a consciously applied device, was viewed essentially as the departing from and returning to a unison rather than as a mere bald progression of fifths fourths (cf. p. 255): such a type of polyphony bearing obvious heteropho origin-would, with its occasional dissonances and departures from the main melody, be almost certain to force itself the attention of singers unconsciously applying it, before they would become aware of sing ing in more or unrelievedly parallel progressions. The very incorpora of such progressions,deliberately used, in the free the Musica would tend to support the view that the treatise itself deals with a practice perfected after a long period of evolution. For it would seem that only thus could there have been time to recognize, besides heterophony, the unconscious singing in more or less parallel intervals; to systematize the method; to combine it with the and to develop a well- planned doctrine-a doctrine which in some respects (especially in connec tion with the tritone, as the inconsistency mentioned would tend to indicate) may very well represent theorists' rationalizations of existing phenomena rather than a historical account of their evolution.�R�T �@�|���t�H�j�[����������́A�h���Ȃ��Ƃ��h2�̃\�[�X������悤�Ɍ�����B�@�l�X�ɂƂ��ĉ��K�ɉ̂��鉹�悪�قȂ��Ă��āA���̂悤�ȉ���ʼn̂������Ƃ����~���A�A������ɉ̂��i�w�e���t�H�j�[�j�l�X�ɂ�郁���f�B�[���C���̕ω��A�ł���B��X�́A���sorganum�A���Rorganum���A�������Ƃ�2�̋ǖʂƂ݂Ȃ��āA�Ԉ���Ă͂��Ȃ����낤���H���sorganum�́A���q�ׂ��@�̃\�[�X�ƁA�A�����Rorganum�̐��ʂł������\���������B���������Ȃ�A��������organum���{���I���A�h�ӎ��I�h�ɓK�p���ꂽ�f�o�C�X�Ƃ��āA�P���Ȍܓx��l�x�̐i�s�����ނ���A���j�]������̏o�����邢�͂�������̉�A�Ƃ��Č���ꂽ�Ƃ����M�O�ɂ����āA�Ɖ��炱������ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�i����.255 �j�B���̂悤�ȃ|���t�H�j�[�̃^�C�v�́A�\���炩�Ƀw�e���t�H�j�[�̒���������Ă���\�僁���f�B�[�Ƃ̎��܂�̕s���a���ƂƂ��ɁA���ӎ��̂����ɂ�����̎肪���ӂ���悤�ɉ����t�����B���̑O�ɁA�̎肽���́A�����ꏭ�Ȃ���A���肵�ĕ��s�i�s���̂����ƂɋC�Â��Ă������Ƃ��낤�B���̂悤�Ȃ܂��ɐi���̍������AMusica Enchiriadis�ł̎��R�ȗ�ɂ����āA�_�����̂������̐i���̌�Ɋ������ꂽpractice�������Ƃ����������x������X���ɂ������B����䂦�ɁA�w�e���t�H�j�[�̂ق��ɂ��A���ӎ��ȉ𑽂̂��ꏭ�Ȃ��ꕽ�s�Ԋu�ʼn̂����Ƃ�F�����鎞�Ԃ��������悤�Ɏv����B���\�b�h��̌n���������ƁA�����g�ݍ��킹�邱�ƁA�������̓_�ł悭����ꂽ�v�拳�`�i���ɁA���Q�T�S�ŏq�ׂ�ꂽ�����������悤���O�S���Ƃ̐ڑ��Ɋւ��āj�W�����邱���́A�����̐i���̗��j�I���������A�������錻�ۂւ̗��_�Ƃ̍����������ɂ悭�A�����Ă��邩������Ȃ��B �R�T�@Riemann�́A�u�hMusica Enchiriadis�h�́A������ʓI�ł������|���t�H�j�[���y�̎�ނ��A���_�V�X�e���ɍ��킹�悤�Ƃ����A�P�Ȃ鎎�݂̍ŏI���ʂɂ����Ȃ��v�Ƃ��Ă���B �@An instrument sometimes referred to as espocially fitted for playing in strict organum was evolved from the monochord. It was called the organistrum and is the subject of a bricf tract, Quomodo organistrum construatur 30 CHow to make an Organistrum attributed by Gerbert to Odo of cluny. The instrument had three strings. These could be set in simultaneous vibration by a revolving wheel placed beneath them and operated by a crank. It has been suggested, without adequate foundation, that the outer strings were tuned octaves and the middle string a fifth or fourth below the higher string, with the introduction of the small portativc organ, the organistrum lost its former vogue in the churches and monasteries, and, in a degenerated state, became popular with wandering minstrels and country folk. Thus debased, it was in function as well as form, the ancestor of the hurdy-gurdy. �@���i�� organum�����t���邽�߂ɓ��ɓK���Ă����y��́Amonochord����i�������B�����organistrum�ƌĂ�AGerbert to Odo of cluny�ɋA���������q�AQuomodo organistrum construaturer �̎��ł���B�y��ɂ�3�̌����������B�����́A���̉��ɒu����A�N�����N�ő��삳����]�z�C�[���ɂ���ē����ɐU�������邱�Ƃ��ł����B�O���̌����I�N�^�[�u�ɒ�������A���Ԃ̌�����̌����l�x�Ȃ����ܓx�Ⴍ�������ꂽ�Ǝv����B�����ȃ|���^�e�B�[�t�I���K������������A���̏��������̂́A���Q�҂▯�����O�ɐl�C�����܂����B�����hurdy-gurdy�̐�c�ł�����37�B   hurdy-gurdy 37�@organistrum�́A���̏����̏�Ԃł͑傫���A���Ђ����Ĉʒu����悤�Ȃ��̂ł������B����̂��߂Ɉ�l���K�v�ŁA�����ЂƂ肪�A���̂���P�[�X�̊O�ɂ������������_�𑀍삵���B�����~�߂�u���b�W�͂��̖_�ɂ��Ă����B  organistrum p259 ��Micrologus�� �@In the next important account we have of organum after the Munca Enchiriadis-an account contained in the Micrologus" of Guido d'Arezzo- the strict forms are apparently still esteemed but the free forms seem greatly preferred. Oreanum at the fourth is described; organum at the fifth in no longer allowed The tetrachords implied are properly joined. The lower limit of the organalis in each tetrachord is now the third sound instead of the fourth. Avoidance of a tritone is no longer alleged as the reason for the lower limit fixed. The interval would, in fact, no longer exist at three of the points at which it occurred in the gamut of the Musica Enchiriadi, The continued appearance of a limit in spite of this is rather striking and sub- jects the explanation in the Musica Enchiriadis to suspicion." No example employs more than three voices: a principali, an organalis below it, and a doubling of the organalis an octave higher; but further doublings at the octave are possible. No interval larger than a fourth is permitted between the principalis and organalis; the minor second is prohibited in free or ganum. The Micrologus indicates that, whereas the Musica Enchiriadis and Scholia advocated the free style of avoiding the tritone etc, Guido preferred it for its own sake. Although, on the whole, no great prog- ress is shown, it is clear that the intervals used a no longer theoretically regarded as mere results of an almost mechanical application of a principle concerned with the combining of voices they are treated as entities by themselves and their merits and demerits subjected to study. �@Munca Enchiriadis�̎��̏d�v��organum�̋L�q�́AGuido d'Arezzo�́uMicrologus�v�ł���B�����ł͌�����organum�͂܂����炩�ɕ]������Ă��邪�A���R�`�������ɍD�܂��悤�ɂȂ��Ă���B�l�x��organum���L�q����A�ܓx��organum�͂��͂⋖�e����Ă��Ȃ��B���݂���e�g���R�[�h�́A�K�Ɍ�������Ă���B���ꂼ��̃e�g���R�[�h��vox organalis�i�ΐ����j�̉����́A�l�x�ł͂Ȃ��A�O�x�ƂȂ��Ă���B�O�S���̉���́A�������Œ肳�ꂽ���R�Ƃ��Ă͂��͂�咣����Ă��Ȃ��B���ۂɂ́A�����Musica Enchiriadi���̗̈�Ŕ�������3�ӏ��̎O�S���͂��͂⑶�݂��Ȃ����낪�A����ɂ�������炸�����E�������Ă���̂́A�ނ��뒍�ڂ��ׂ�����Musica Enchiriadis�̋^��ւ̐��������Ă����̂ł���B3���ȏ�̗�͂Ȃ��i�Gcomposite organum�̊T�O�͂Ȃ��Ȃ����j�B organalis��principalis�́i�܂��j���ɂ��������Aorganalis�̓�d���̓I�N�^�[�u��ƂȂ����i�G����ɉ����āA���Ƃ��Ƃ�v.p.�̉����ɂ�����v.o.���Ȃ��Ȃ�A��̗��҂̋t�]���N�������̂��j�Bprincipalis��organalis�̊Ԋu�͎l�x�ȏ�͋�����Ȃ��Ȃ�A�Z��x�͋ւ���ꂽ�BMunca Enchiriadis��Scholia�́A�O�S���̉���̈Ӗ��������̑��Ŏ��R�X�^�C����������AMicrologus���AGuido���g�����g�̂��߂ɂ�����D���Ƃ������Ă���B�������Ȃ���S�̓I�ɑ傫�Ȑi�W�͌����Ȃ����A�g�p���ꂽ�����́A���̑g�ݍ��킹�Ɋւ��錴���ւ́A�قƂ�Nj@�B�I�ȓK�p�Ƃ͌��Ȃ���Ȃ��Ȃ������Ƃ͖��炩�ł���B�����͑S�̓I�Ɏ�舵���A���̃����b�g�ƃf�����b�g�͌����Ɉ˂��Ă����B �@The outstanding feature of Guido's section on organum is the considerable attention paid to the occursus, i.e. the "coming together" of the two voices in the cadence group, ending with a unison, in free simple-organum. The unison, as we have seen, appeared at the close in certain illustrations in the Musica Enchiriadis also. Contrary motion appeared in certain illustrations there too. But, while Guido does not especially recommend contrary mo tion, his preoccupation with the occursus perhaps indicates that the char acteristics of contrary motion were being more clearly recognized than before." It is of some interest to note that, where a unison was reached by contrary motion from a third, the third had to be major, not minor. Where it was reached by oblique motion from a second, the second likewise had to be a major interval and not the forbidden semitone. Also of interest are examples of the occursus, in which the organalis reaches and sustains its last note while une principalis sings a concluding group, i e. we have in- stances in which one note of counter-melody is sung against more than one note of a chief melody. Another feature, new at least in theoretical writing: some of Guido's illustrations employ crossing of parts. These illustrations seem clearly to embody what had been found agreeable in actual practice. �@Guido��organum �Ɋւ���Z�N�V�����̌����ȓ����́Aoccursus�i�I�~�j�ɂ��Ȃ�̒��ӂ��Ă��邱�Ƃł���B���j�]���͏I�~�ɂ����āAMunca Enchiriadis�ł͂����̐������Ȃ���Ă���B���s���܂���������Ă���B�������AGuido�͓������s�𐄏����Ă͂��Ȃ����Aoccursus�ւ̊S�́A���s�̐������ȑO�����͂�����ƔF������Ă��邱�Ƃ������Ă���B���j�]�������O�x����̔��s�Ń��j�]���ɂȂ邱�Ƃ͋����[���B����x����̎s�ɂ�郆�j�]���ւ̓��B���N����Ƃ���ł́A�Z��x�ł͂Ȃ��A����x�łȂ���Ȃ�Ȃ��B �����ЂƂ�occursus�̋����[�����Ƃ́A principalis���I���������̂��Ă���ԁAorganalis�͂��łɂ��̍Ō�̉��ɓ��B���A�ێ����Ă��邱�Ƃł���B���Ȃ킿��X�́A���s���郁���f�B�̂ЂƂ̉��͂��Ƃ̃����f�B�̂ЂƂ̉��ƑΛ�����Ƃ�����������Ă���B�����ЂƂ̓����́A���Ȃ��Ƃ��V�������_�I�Ȃ��Ƃł���BGuido�̐����̂������́A�����̍e�����Ă���B�������������́A���炩�ɁA���ۂ̉��t�ɓ��ӂ������̗�ƌ�����B �@The Micrologus treats of organum only briefly. How widespread and how popular it was in the Church in the first half of the 11th century, is a matter of question. The method is not described in the treatises of Guido's con- temporaries, Berno of Reichenau and Hermannus Contractus. But it does receive attention from the famous Arabian philosopher and physician, Ibn Sina Avicenna, d. IO37)." In the same century, we are told by Vergilius Cordubensis, two teachers gave instruction at the University of Cordova in musica (de ista arte quae dicitur organum), and he may be using the word organum in the sense in which we employ it here." If so, it is at Congova that we first hear of organum, as a consciously applied art, being taught publicly, our other early accounts of it apparently dealing only with instruction within the monastery. �@Micrologus��organum���ȒP�ɂ��������Ă��Ȃ��B���ꂪ11���I�O���ɋ���ɂǂ̂悤�ɕ��y���Ă����̂��A����͂ǂ�قǂ̐l�C���������̂��́A�^�₪�c���Ă���B���̕��@�́AGuido�̓�����l�ABerno of Reichenau��Hermannus Contractus�̘_���ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ��B�������A�L���ȃA���r�A�̓N�w�҂ł����t��Ibn Sina �iAvicenna�j�����ڂ��W�߂Ă���B �������I�ɁAVergilius Cordubensis��������悤�ɁA2�l�̋��t���R���h�o��w��musica(de ista arte quae dicitur organum)���w�����s���A�ނ�organum�Ƃ������t����X���g���Ă���Ԋu�Ŏg���Ă�����������Ȃ��B�����ł���A�R���h�o�́A��X���ŏ��ɁA�|�p�Ƃ��Ĉӎ�����A���I�ɋ�����ꂽ�Aorganum�����ŏ��̏ꏊ��������Ȃ��B��X�̂��̑��̂���Ɋւ�������͏C���@�Ȃ��ł̓����݂̂ɂ��������Ȃ��B ��Winchester Tropers�� �@Evidence of the planned and recurrent use of contrary motion in actual practice surviving practical examples of organum scem not to antedate Guido (but cf. footnote 55) is obviously important, since it indicates the development of a feeling leading away from mere hctcrophony and towards eal polyphony. An English Ms of the first half of the L1th century, one of the Winchester Tropers, contains more than 15o t these being intended chiefly for responsorial chants of both the Mass and Office, chants of the ordinary, and for tropes and scquences. Winchester had becn the scene of unusual musical activity as far back as about 950 (cf. can be observed in the Troper that contrary motion, though rare, appears in passages other than the occursus. The writing is essentially point against point. The is unfortunately in staffless neumcs without clefs, but the neumes are "heighted."" It may also be observed and this is important since, as we shall option of the principle was destined to have a vital effect upon the development of polyphonic structure--that the vor organalis is above the principalis." Winchester later-perhaps before the end of the 12th century became the place of origin of another organum repertoire, of which there is evidence in the form of a table of contents, preserved at the British Museum, in which a certain W. de win[cestre] is named as a composer. The itself apparently dating from c. 1300, contained also motets and con- lost MS, ducti 46 �@���ۂ̎��H�ɂ����锽�s�̎g�p�̏؋��́\organum�̎��H�̗��Guido���O�ɂ͑��݂��Ȃ��\���炩�ɏd�v�ł���B�Ȃ��Ȃ�A����͒P���ȃw�e���t�H�j�[��������{���̃|���t�H�j�[�̓����̔��W�������Ă��邩��ł���B11���I�O���p���̎ʖ{�AWinchester Tropers���́A��Ƃ��ă~�T�Ɛ������ۂ̑o���̉����`�����g�A�~�T�ʏ핶�̂��߂̃`�����g�A�g���[�v�X�A�Z�N�G���c�B�A���c���Ă���BWinchester�́A950�N���܂ők���i���P�Q�R�Q�Ɓj�A���������y�����̏�ƂȂ��Ă����B�����ł́A���s�͂܂�ł͂��邪�Aoccursus�ȊO�̋�ɂ�����Ă��邱�Ƃ��ώ@�����B��{�I�ɂ�not- against-note�I�������ł���B�ʖ{�͉����L���̂Ȃ������Ȃ��l�E�}�ł��邪�A�l�E�}�͉����͂킩��B����͏d�v�Ȃ��ƂŁAvox organalis��vox principalis�̏�ɂ����Ƃ����|���t�H�j�[�\���������̗̍p�́A�|���t�H�j�[�̔��W�ɉ���I�Ȋ��C��^����^���������Ă����BWinchester�͌�ɂ́\�����炭12���I�̏I���O�ɁA�����ЂƂ�organum���p�[�g���[�̋N���̏ꏊ�ƂȂ����B���̑啔���́A��p�����قɕۑ����ꂽ�ڎ��̌`�̏؋�������BW. de win[cestre]�͍�ȉƂ̖��O�ł���ƍl�����Ă���B1300�N�ォ�疾�炩�ɂ��ꂽ���̂́A���e�b�g�Ǝ���ꂽMS���܂�ł������B ���Q�U�P ��J.Cotton�� �@The changes that were taking place in the treatment organum were paving the way for a transition to measured music. How the transition was effected we do not fully know. But treatises and actual music of the period- the Musica of the so-called John Cotton (cf. p. 127) and the Winchester Troper among them-help us to follow some steps in the process. �@organum�戵���ŋN�������ω��́A�v�ʉ��y�ւ̑J�ڂւ̓�����������Ƃł������B�J�ڂ��ǂ̂悤�ɍs��ꂽ�̂��͏\���ɂ͂킩���Ă��Ȃ��B���������̊��ԁ\ John Cotton (cf. p. 127)�ƌĂꂽ�l��Musica��Winchester Tropers�̊ԁ\�̘_������ۂ̉��y�́A���̃v���Z�X�ɂ����邢�����̃X�e�b�v���t�H���[���邱�ƂŎ������̏����ƂȂ�B �@The older organum as described by the theorists, even the free variety, used only one consonant interval for its parallel passages, e. g. it did not organize part of the time in fourths and part of the time in fifths. The or ganum described by "Cotton T differs in that it mixes carefully, for the sake of variety, all the traditional consonances--the unison, octave, fourth and fifth. And-most important-the value of contrary motion becomes in creasingly apparent in the process, although parallel motion is not forbidden "Cotton" writes: �@���_�Ƃɂ���ċL�q���ꂽ���Â�organum���A���Ƃ����R�ȕω��ł����Ă��A���̕��s�����̂��߂ɁA�B��̋��a�������g�p�����B���Ȃ킿�A����́A���鎞�ɂ͎l�x�A���邢�͂��鎞�ɂ͌ܓx���Ƃ������\���ł͂Ȃ������BCotton�ɂ���ċL�q���ꂽorganum�́A���ꂪ���Ӑ[���A���܂��܂ȕω��̂��߂ɁA������`���I�ȋ��a�����\���j�]���A�I�N�^�[�u�A�l�x�A�ܓx�A���~�b�N�X���Ă����_�ňقȂ��Ă����B�����āA�����Ƃ��d�v�Ȃ̂́A���s�̂������������ɑ����Ă������Ƃł���B���s�i�s�����ւ���ꂽ�B�R�b�g���͏����B �@Diaphony is practised in many ways; but the most easily comprehensibl manner is when contrary motion be especially considered-in which the organiz ing part descends while the Cantus Firmus ascends, and vice-versa. If the Cantu closes in a deep position, the organizing voice should be above it and rise to the octave; but if the Cantus ends in a higher position, the organizing part must seek the octave below; and when the Cantus concludes in a middle position, t close in unison. A well-considered conduct of the organum will parts should therefore be the result of pains taken that the closes in the unison be alternated with those in the former having the preference. (Gers II, 264, as trans- lated in PulE (1933], S93.) �@Diaphony�͑����̉��t�̎d��������B�����������Ƃ��ȒP�ŗ�������������́A���s�����ɍl������鎞�ł���BCantur Firmus����s���鎞�ɑΐ��������~����A���邢�͂���Ƌt�A�Ƃ����悤�ȁB������Cantus���Ⴂ�ʒu�ŏI�~����ꍇ�A�ΐ����͂���̏㑤�œ����ׂ��ł���A���邢�̓I�N�^�[�u��֏オ��ׂ��ł���B�������ACantus�������ʒu�ɂ���ꍇ�A�ΐ����͉��ɂȂ邩�A���邢�̓I�N�^�[�u������ׂ��ł���B�����āACantus�����Ԃ̈ʒu�̏ꍇ�A�Q�p�[�g�̓��j�]���ŏI�~���ׂ��ł���BOrganum�̂悭�l�����ꂽconduct�́A����䂦�A���j�]���ł̏I�~���A�D�挠��L����O�ҁA�I�N�^�[�u�ƌ�ւ���Ƃ�����ɂ̌��ʂƂȂ�͂��ł���B �iGers II�A264�APulE�i1933�j�AS93�ɓ]�ځj�B �@In the organum described by "Cotton," crossing of parts is not only allowed, as in the Micrologus, but is considered desirable. Two or even three note in the vox organalis are permitted against one note of plainsong. (Guido, as we have scen, sanctioned the reverse, i.e. more than one note in the principalis against one note in the organalis.) A means of measuring time-values, so that parts may be kept together, becomes more and more needed. �@"Cotton," �ɂ���ċL�q���ꂽorganum�ł́AMicrologus�̂悤�ɐ����̌����͋�����Ă��邾���łȂ��A�]�܂����ƍl�����Ă���B vox organalis��2�܂���3�̉����́A�v���C���\���O��1�̉����ɑ��Ă�����B �iGuido�́A���̔���F�߂�A���Ȃ킿�Avox organalis��1�̃m�[�g�ɑ��āAprincipalis�ɑ��ĕ����̉�����F�߂�B�j�����𑪒肷���i�́A�܂��܂��K�v�ɂȂ��Ă����B �@"Cotton" devotes only one of his twenty-three chapters to organum and concludes that chapter as though he were glad to be through with it. If, as it seems, he and Guido preferred plainsong, their judgment was probably not bad: even in its more advanced state, the new-fangled method of the "moderns" still lacked the grace and refinement of the ecclesiastical Chant. But that method was pregnant with great possibilities. Important musical developments are not necessarily made through but towards beauty. p262 �@"Cotton"�́A�ނ�23�͂̂�����1������organum�Ɋ����A���̏͂��A���������ނƈꏏ�Ɋ��ł��邩�̂悤�Ɍ��_�Â��Ă���B�ނƃO�C�h���v���C���\���O���D��A�ނ�̔��f�͂����炭�����͂Ȃ����낤�B���i��Ԃł����A�u���_���v�̐V�������s�̕��@�ɂ͈ˑR�Ƃ��ċ���`�����g�̗D�낳�Ɛ������������Ă����B�������A���̕��@�͑傫�ȉ\����s��ł����B�d�v�ȉ��y�̔��B�́A�K�������������Ɍ��������̂ł͂Ȃ��B ��Ad Organum Faciendum���@ �@If "Cotton" was indifferent to organum, the anonymous author of Ad Organum Faciendum, a apparently a Frenchman, is full of enthusiasm His entire treatise is devoted to the subject. In his examples which are historically interesting-the vox principalis is, as in the Winchester picccs, below the vox organalis. The author expounds five modes-not melodic or rhythmic modes, but organum modes. These deal with methods of combin ing two parts under circumstances that seem somewhat arbitrarily selected. But the treatise sets forth two points that are of considerable interest. The first, as we shall see, is important in the history of the theory of harmony: b is flattened in the musical examples to avoid the augmented fourth as a harmonic interval; the author abandons the old method of avoiding the interval by keeping the lower voice stationary. The second point is significant in the history of the theory of counterpoint: several musical examples employ the same melody in each principalis but have a different melody in each organalis a result that is made possible by the interchange of the consonances. �@"Cotton" ��organum�ɖ��S�������Ƃ���ƁA���炩�Ƀt�����X�l�ł���Ad Organum Faciendum�̓����̒��҂͔M�ӂɖ����Ă���B�ނ̑S�_���͂��̎��ɌX�����Ă���B���j�I�ɋ����[���ނ̗�ł́Avox principalis�́AWinchester�̍�i�̂悤�ɁAvox organalis�̉��ɂ���B���҂́A�����f�B�[��Y�����[�h�ł͂Ȃ��Aorganum��5�̃��[�h��������Ă���B�����́A��✓�ӓI�ɑI�����ꂽ���ŁA2������g�ݍ��킹����@�������B�������A���̘_���́A���Ȃ苻���[��2�̓_���q�ׂĂ���B�ŏ��̂��̂̓n�[���j�[���_�̗��j�̒��ŏd�v�ł���Bb�́A���a�����ɂ����āA���S�x������邽�߂ɉ��y��ɂ����ăt���b�g�����B���҂́A���Ⴂ�������h���[�������ĉ������������Â����@���������B��2�̂��̂́A�Έʖ@�̗��_�̗��j�ɂ����ďd�v�ł���B�������̉��y�I��́A�eprincipalis �ɂ����ē��������f�B�[���g�p���邪�A�e organalis�ɂ����ĈقȂ郁���f�B�[��L���A���̌��ʂ́A���a�����̌݊����̉\�����o�Ă���B  ����principalis �ɕʂ� organalis�������Ă��� �����̑��̎ʖ{�� �@ A passage in a little 12th-century tract at Montpellier 49 is capable of being interpreted as indicating that the vox organalis may be added either above or below the vox principalis, but does not entirely clinch the matter. �@�����y���G�̏�����12���I�̏����q�́Avox organalis��vox principalis�̏㉺�̂����ꂩ�ɉ������邩������Ȃ����Ƃ��������̂Ƃ��ĉ��߂��꓾��B���A���̖������S�ɒׂ����킯�ł͂Ȃ��B �@ That the gains that had been made in deliberate practic were held beyond the first half of the 12th century is indicated not only by some actual compositions but by at least one more treatise, attributcd to Guy, abbot of Charlieu.�@This gives twenty-one clear rules for the leading of the organal voice in almost any circumstances likely to arise at the time. For example, if the two parts were at the octave and the lower one rosc a fourth, the organal voice could descend a fifth or an octave, etc. ctc. Another writing, the anonymous Quiconques veut deschanter. 51 the earliest known musical tract in French, although preserved in a 13th-century Ms may also record 12th- century doctrine." Here the fourth is omitted from the list of available con- cords, and definite rule given for the treatment of the organalis, which are is referred to as the discant. �@�@�Ӑ}�I�Ȏ��H�ō��ꂽ������12���I�̑O�����ĕۂ��ꂽ���Ƃ́A���ۂ̍�i�����łȂ��A���Ȃ��Ƃ�1�ȏ�̘_���iGuy, abbot of Charlieu�ɋA�����Ă���j�ł��w�E����Ă���B����ɂ́A�����قƂ�ǂ̏Ŕ�������\��������vox organalis��ǂނ��߂�21�̖��ĂȋK���������Ă���B���Ƃ��A2�̃p�[�g���I�N�^�[�u�ɂ���A���ʂ̃p�[�g�ivox principalis�j���l�x�オ�����ꍇ�Avox organalis�͌ܓx���邢�̓I�N�^�[�u������A�ȂǁB������̒���A��ҕs�ڂ�Quiconques veut deschanter�́A12���I�̋������L�^����13���I�̎ʖ{���ɕۑ�����Ă��邪�A�t�����X�ł����Ƃ���������m���Ă��������q�ł���B�����ł��l�x�͎��p�I�ȋ��a�����珜�O����Ă���A���܂����K���́Adiscant�Ƃ��Č��y����Ă���vox organalis�̎�舵�����q�ׂĂ���B p263 �@But, as "John Cotton" had said, "Diverse diversi utuntur": musicians, it on" the would seem, did not bind themselves too strictly to an observance of rules. The surviving French examples of actual composition-much less numerous than those from Winchester, but apparently in a similar style- bear out this supposition. Perhaps the rules were more strictly observed in improvising from the book (cantus supra librum)-that is, in improvising counter-melodies against a plainsong melody notated in a large choir-book placed sight ofthe singers than they were in the compositions actu written. �@�������A "John Cotton"���uDiverse diversi utuntur�v�ɂ��������Ă����悤�ɁA���y�Ƃ́A���ۂ��ɂ傤�Ɍ����邪�A�K�������炷��ɂ͂��܂茵���ɑ����Ȃ������B�������Ă�����ۂ̃t�����X���i��́AWinchester�̂��̂����͂邩�ɏ��Ȃ����A���̉����S���悤�ȁA���炩�ɗގ��̃X�^�C���ł���B�����炭�A���̋K���́A����(cantus supra librum)����̑������t�ɂ����āA�����Ɋώ@���ꂽ�B���Ȃ킿�A���ۂɏ������낳�ꂽ��i�����A�̎�ɂ�鑦����z�u������K�͂ȃN���C���[�u�b�N(cantus supra librum)�ɋL�����ꂽ�v���C���\���O�̃����f�B�ɑR����ΐ��������Ȃ���B �@There are two codices of the 9th or 10th century at Chartres, one containing five and the other eight two-part Alleluias, all added to the MSS in the 11th century 55 Of these, only five from the second MS, are in staff notation. Ludwig prints one of them (in LudG, 175). On the whole it carries out the ideals of the theorists concerning contrary motion and the choice of consonances (including the fourth), but it also contains a liberal sprinkling of freely used dissonances (including the third and sixth): a systematized use of dissonance was, as we shall find in other examples, still to be achieved. �@ �V�����g���ɂ�9~10���I��2�̎ʖ{������A�Е��́A�T�̂����Ă����Е��ɂ͂̂W�̂Q��Alleluias���܂܂�Ă���A���ׂĂ�11���I�̎ʖ{�ɉ���������̂ł���B�����̂����A2�Ԗڂ̎ʖ{�̂�����5�����������L���ƂȂ��Ă����BLudwig�͂�����1���o�ł��Ă���iLudG�A175�j�B�S�̂Ƃ��āA���s�Ƌ��a�����̑I���i�l�x���܂ށj�̑I���Ɋւ��闝�_�Ƃ̗��z�����s���邪�A���R�Ɏg�p���ꂽ�s���a���i�O�x�ƘZ�x���܂ށj�̎��R�ȎU�����炵���܂܂��B�s���a�����̑̌n�����ꂽ�g�p�́A���̗�ł��킩��悤�ɁA����ɐ��s����Ă���B �@A MS originating from Fleury, but now at the Vatican, contains, in in complete state, nine two-part responds on St. Peter-but they arc in staffless neumes. Another MS at the Vatican, from either Fleury or Tours, contains three more pieces." The MS containing Ad organum Faciendum now at Milan, but deriving from Laon) preserves, besides the examples in the treatise itself, three additional organa ST The second of these pieces supplies its chief melody with apparently alternative organal parts, there being as many as three for more than half the piece. A 10th-century Cornish Ms, now at Oxford, contains a two-part organum added to the MS in the 12th tentury; we shall return to this piece on p. 392. A two-part trope of the Benedicamus Domino nated in the first half of the 12th century. The small repertoire of early organa includes also a few other items, for a description of which the reader is re ferred to Handl, and LudK. �@Fleury�ɗR�����A���̓o�`�J���ɂ���ʖ{�́A���S�ȏ�ԂŁA9�����y�e���Ɋւ���2��respond���܂�ł��邪�A�����͕����̂Ȃ�eumes�ƂȂ��Ă���BFleury ���邢�� Tours�����ꂩ����̃��@�`�J���ɂ�������ЂƂ̎ʖ{�́A�R�̂���Ȃ��i���܂�ł���BAd organum Faciendum���܂ގʖ{�́A���̘_���̑��ɂ��A�R�̕t�����ꂽorgana��ۑ����Ă���B�����̍�i��2�Ԗڂ́A���̎傽�郁���f�B�ivox principalis�j�ɁA�ω�����vox organalis���������Ă���B��i�̔����ȏオ�A�ω�����vox organalis���R�͎����Ă���B���̓I�b�N�X�t�H�[�h�ɂ���10���I��Cornish �ʖ{�́A12���I�Ɏʖ{�ɉ�����ꂽ�Q����organum���܂�ł���B��X�͂�392�ŁA���̍�i�ɖ߂邱�Ƃ��낤�B�Q����Benedicamus Domino �g���[�v�X��Lucca�̎ʖ{�Ɍ�������B���̎ʖ{�͂����炭�A12���I�O���̋N���ł���B������urgana�̏��������p�[�g���[�͂܂��A���̍��ڂ��܂�ł���B p264 ��organum�̉̂����� �@Most of the early examples of organum, then, come from France and England. There is but little such material from Italy, which nevertheless can still boast of having been the native land of Guido (unless Dom Morin's claim that he was French should some day prove correct). While no early examples survive from Germany, there are indications that organum was applied there also. In a Latin fable, Ysengrimus, written in the 12th century by a German poet, the wild sow, Salavra, describes to the wolf, Ysengrimus, how she and other sows and boars sing in parallel organum. The scarcity of documents, regardless of country, may well be due to the simplicity of organum, which obviously lent itself to improvisation against a given melody, whether secular or ccclesiastical. �@organum�̏����̗�̑啔���́A�t�����X�ƃC�M���X���痈�����̂ł���B�C�^���A����͂��̂悤�ȑf�ދ����͂قƂ�ǂȂ����A�O�C�h�̌̋��ł��邱�Ƃ͂܂������ł��Ă����i�ނ��t�����X�l�ł���Ƃ���Dom Morin�̎咣���A�����������Əؖ�����Ȃ���j�B�h�C�c����͏�����͌������Ă��Ȃ����A�����ɂ�organum�����݂����Ƃ�������͂���B�A�h�C�c�̎��l�ɂ����12���I�ɏ����ꂽ���e����̋��bYsengrimus�ł́A�쐶�̎��u�^Salavra�́A�I�I�J�~�AYsengrimus�ɁA�ޏ��Ƒ��̎��u�^�ƒ����ǂ̂悤�ɂ��ĕ��sorganum�ʼn̂��̂���������Ă���B�n��Ƃ͊W�Ȃ��A�L�^�����̕s���́Aorganum�̃V���v�����̂�����������Ȃ��B����͖��炩�ɐ����I�ł��낤�Ƌ���I�ł��낤�ƁA�^����ꂽ�����ɑ��鑦���ɖ𗧂����B �@�hn the Church, as the author of the Musica Enchiriadis stated, it was d signed to decorate the Chant. Its function, therefore, was much like that of troping . �@����ł́AMusica Enchiriadis�̒��҂��q�ׂ��悤�ɁAChant�����邱�Ƃ����߂�ꂽ�B���������āA���̋@�\�́A�g���[�v�X���̂���ɔ��Ɏ��Ă����B �@We can easily realize the connexion which exists between the art of tropes and early polyphony, the latter having been cultivated generally at the same centres as the former: this is because polyphony, or at least liturgical polyphony, was considered, like tropes, as an embellishment of the Gregorian repertory; polyphony did by superposition what the tropes did by interposition and in the case of a polyphonic trope superposition was added to interposition. �@�������́A�g���[�v�X�|�p�Ə����̃|���t�H�j�[�Ƃ̊Ԃ̊֘A����e�Ղɗ����ł���B��҂́A��ʓI�ɑO�҂Ɠ����ꏊ�ŊJ�ꂽ�B����́A�|���t�H�j�[�A�܂��͏��Ȃ��Ƃ��T��T��|���t�H�j�[���A�g���[�v�X�̂悤�ɁA�O���S���I���̂̃��p�[�g���[�����邱�Ƃ��l�����Ă������߂ł���B�|���t�H�j�[���g���[�v�X����݂����d���ɂ�����A�����ă|���t�H�j�[�I�g���[�v�X�̏ꍇ�́A�d������݂ɉ���������Ƃɂ���āB �@There are, in fact, several examples extant of organum applied to sequences, a kind of trope, as we have seen. Example 69, as indicated, is from one of them. Sequences, with their syllabic style, plainly supplied melodies of a type against which it was easier to set another voice, point against point or only slightly embellished, than against any other kind. The application of organum, however, was by no means restricted to the sequence. Among the several kinds of chant to which it was joined is the Alleluia. Here the documents show three different methodsof adding it. In on of the Chant it is applied only to the sections customarily dssigncd to soloists and not to those reserved to the choir-that is, it is not added to the cauda and the end of the verse Go These werc apparently sung by the choir as unadorned plain song while the other sections werc sung by soloists as part-music. In the other Chartres MS the cauda is decorated by an organal part but the end of the verse is not. Possibly the MS is associated with an older practice in which including the cauda, was first sung through by the oloists and then repeated by the choir in unison. In the Alleluias in the Winchester Troper, organum is applied without distinction to all sections of the Chant. Perhaps this refers back to a still older practice. The general plan of the first of the three methods described was destined to survive (cf. p. 301). Alternation in responsorial chant, between a choir and soloists, the Etter singing in composite organum at the fifth, is specifically mentioned in a th-century poem. ���ۂɂ́A�������������悤�ɁA�Z�N�G���c�B�A�ɓK�p���ꂽorganum�̌����Ⴊ����������BExample 69�́A�����̂�����1�ł���B�V���r�b�N�l�����Z�N�G���c�B�A�́A�e�Ղɕʂ̐�����ݒ肵����Apoint against point�A���邢�͑��̎�ނ̂��̂����킸���ɏ���ꂽ�^�C�v�̃����f�B�[�𖾗Ăɋ��������B�������Ȃ���Aorganum�̓K�p�͌����Ă����Z�N�G���c�B�A�Ɍ��肳�ꂽ���̂ł͂Ȃ������B���ꂪ��������������̎�ނ̃`�����g�̒��ɂ́A�A������������B �L�^�����́A3��ނ̈قȂ��������������ɉ����Ă���B�@�V�����g���ʖ{�̈�ɂ����ẮA�����ۂ��Ă��������ł͂Ȃ��\���X�g�Ɋ��K�I�Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�B���Ȃ킿�Averse�̏I���Acauda�ɑ��Ă̕t���ł͂Ȃ��B�����͖��炩�ɂ��̑��̕�����part-music�Ƃ��ă\���X�g�ɂ���ĉ̂���ԁA�A������̃v���C���\���O�Ƃ��āA���̑��ɂ���ĉ̂�ꂽ�B�A�ʂ̃V�����g���ʖ{�ɂ����ẮAcauda��vox organalis�ɂ���đ������ꂽ���A�����verse�̏I���ł͂Ȃ������B�����炭�ʖ{�́A"Alleluia"�̌��t�ɑ���cauda���܂߂�ꂽ�����鉹�y���A�ŏ����\���X�g��ʂ��ĉ̂��A���ꂩ�烆�j�]���Ő��̑��ɂ���ČJ��Ԃ��ꂽ�Â����H�Ɋ֘A���Ă���̂ł���B�BWinchester Troper��Alleluia�ɂ����ẮAorganum�̓`�����g�̂����镔���ɑ����ʂȂ��ɓK�p����Ă���B�����炭�A����͂���ɌÂ����H�ւƂ����̂ڂ��Č��y���Ă���̂ł���B �����R�̕��������̍ŏ��̈�ʓI�Ȃ��̂������c��^���ɂ������i���R�O�P�Q�Ɓj�B�����`�����g�ɂ�������́A���̑��ƃ\���X�g�̊ԂŁA�\���X�g���ܓx�ō�Ȃ��ꂽorganum���̂��Ȃ���A����12���I�̎��ɂ����Ă͌��y����Ă���B ���Q�U�T The small repertoire we have mentioned represents attempts possibly not yet carried to a high enough degree of perfection at any one center to exert a widespread influence such as was exercised later by the organa of the Parisian Notre Dame school (Chapter 11). The repertoire consists of pieces which, in the main, do not depart from a point-against-point technique. The earliest known actual example in which more than two notes in an added part are juxtaposed against one note in the main melody occurs in an Irth century MS (cf. p. 261). Although the author of the Musica Enchiriadis had recommended a slow tempo for organum, it was possible, if desired, to preserve fairly intact the original general pace of whatever Grcgorian melody was used as a cantus firmus. When crossing of parts occurred, however, that may have modified the rhythm (as distinguished from mcre tempo): when the highest and lowest points of a melodic line lost their original status as extreme points, they may have lost with it the rhythmic influence they werc capable of exerting when uncrossed. But otherwise it was at any rate possible to retain most of the original flow until the practice of writing more than one note in one part against one note in another became an object of special attention. We have observed the cropping up of this practice in the Micro logus. In the 12th century, or perhaps earlier, the French-destined to be pioneers throughout the Middle Ages in evolving new musical structures- came strongly attracted by the possibilities of creating counter-melodies richer in their tonal content than the borrowed melodies, and, as a conse quence, more individual rhythmically. A very important result was that the more and more longdrawn-out as the counter borrowed melodies became melodies became increasingly elaborate. One of the most significant struc tural devices in all medieval music was in process of formation: the tenor every note of which, if need be, could in organum support above it a whole group of notes in a second part, or duplum. In other words, note melody could be made to function as a sort of organ-point. It is from the characteristic "holding" of its notes that the tenor received its name (Latin tenere to hold We may perhaps see here the eventual transfer, to "artistic" uses, of the drone, common in folk.music. �@��X�����y���������p�[�g���[�́A��Ńp���̃m�[�g���_���y�h��organa�i��11�́j�ɂ���čs�g���ꂽ�悤�ȍL�͈͂̉e���͂����邽�߂̏�ŁA�\���Ȓ��x�̊����x�ɒB���Ă��Ȃ��\��������B���p�[�g���[�́A��i�ō\������Ă���B�@���point-against-point�̃e�N�j�b�N����͗���Ă��Ȃ��B������ꂽ�����ivox organalis�j�̂Q�ȏ�̉������A�傽�郁���f�B�ivox principalis�j�̂ЂƂ̉����ɑ��Đڂ���ŏ����̎��Ⴊ11���I�̎ʖ{�Ő����Ă���(cf. p. 261)�B Musica Enchiriadis�̍�҂́Aorganum�̂������Ƃ����e���|�𐄏����Ă������A�K�v�ł���A�A�O���S���I���̂̃����f�B�[��cantus firmus�Ƃ��Ďg�p���ꂽ���̈�ʓI�ȑ��������̂܂ܕۂ��Ă���B�������A�����̌��������������ꍇ�A����̓��Y����ύX����\��������imere tempo�Ƃ��ċ�ʂ����j�B�����f�B�[���C���̍ō��_�ƍŒ�_���ɒ[�ȓ_�Ƃ��Č��̏�Ԃ��������Ƃ��A�������Ȃ����ɔ�������郊�Y���̉e���������Ă���\��������B����������ȊO�̏ꍇ�́A���̗���̑啔����ێ����邱�Ƃ��ł����\�ʂ́i�����́j1�̉����ɑ��āA�P�̐����ɕ����̉������������Ƃ����ʂȒ��ӂ̑ΏۂɂȂ�܂ŁB��X�́AMicrologus�̎��H�̊�������ώ@���Ă���̂������B12���I�܂��͂���ȑO�ɂ́A�t�����X�́\������ʂ��āA�V�������y�\����i��������_�ɂ����ăp�C�I�j�A�ł��邱�Ƃ��^���Â���ꂽ�\�ؗp���ꂽ�����f�B�[�������̓��e�ɂ����ĖL���ȑΐ�����n��グ��\���ɂ���ċ����������ꂽ�B�����āA���ʂƂ��āA��胊�Y���I�Ȍ��ƂȂ����B���ɏd�v�Ȍ��ʂ́A�ؗp���������f�B�[���A�ΐ���������ɐ��k�ɂȂ�ɂ�A�܂��܂����������������悤�ɂȂ������Ƃł���B�����钆���̉��y�ɂ���������Ƃ��d�v�ȍ\����̍H�v�̂ЂƂ́A���̌`���ߒ��ł������Btenor�́A���ꂼ��̉����͂������K�v�ł���Aorganum�ɂ����āA��Q�����̑S�̃O���[�v���x���邱�ƂɂȂ����B����������A�����̃����f�B�̓I���K���|�C���g�Ƃ��Ă̋@�\��S���悤�ɂȂ����B��X�͂����ŁA�Ō��transfer�A�|�p�I�p����g���A���w�ł͕��ʂł������h���[���̎g�p�����邱�ƂɂȂ�B |