| Music in the Middle

Age |

| Music in the Middle

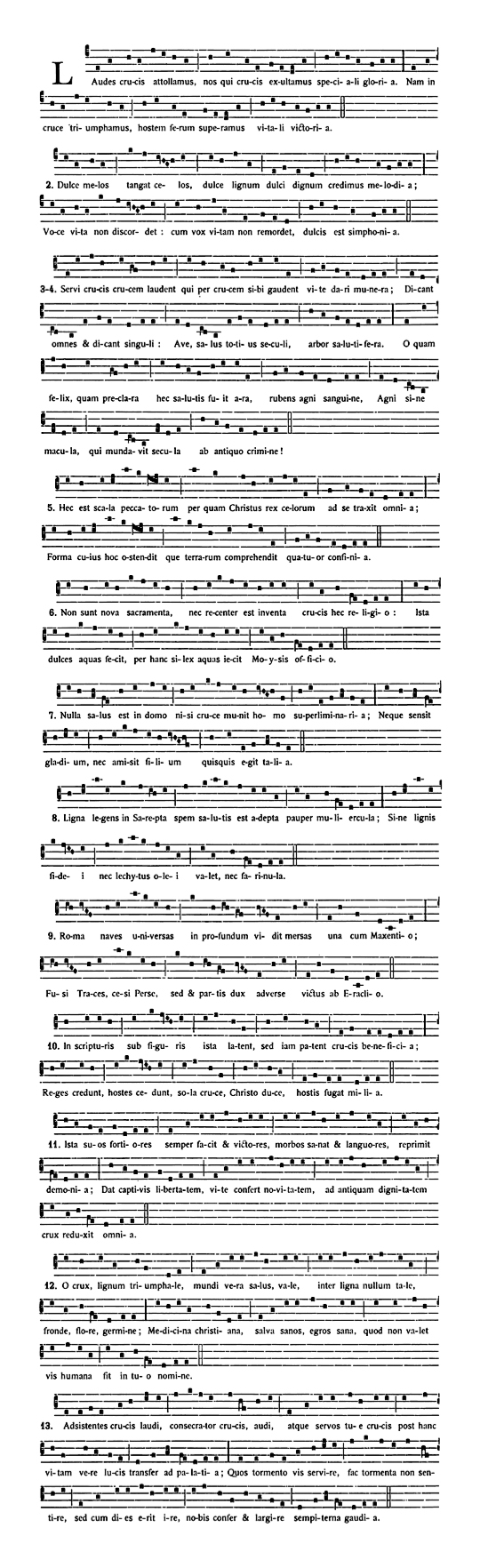

Age p�P�V�V�`1�X�V �������ɂ��ā� �~�T�̌������я���Introit��Communion�ő�\�����BInroit�̓~�T�̍ŏ��ł���B����̓~�T�̑��̕����ŕ��́A���W�����ł��낤�T��e�[�}���m������B Ferretti�́A�e�L�X�g�Ɍ��y���A����Ȃ�h���}��leit-motive�ƌĂBIntroit�͈�ʂɁACommunion�����l���I�ɂ͔��B���A�����ȗv�f������B�o���Ƃ��Ƀl�E�}�I�ł���A���g�A�I���W�i���ȃ����f�B�������āA���т�g���X���ɂ������i�܂�Acentonization����f�B�ތ^��p���Ȃ��j�B Introits�̎��т̂��߂̂W�̐��@�́A�������ۂ̒P���Ȏ��я��̂��߂̐��@�ƈقȂ�A�n��I�ȓ]�ςɂ��܂�e������Ă��Ȃ������B�����������@�ɂ����āA��U���@�������A�e�m�[����psalm-verse�̗������ɂ����āA�����ł���B �ӂ��̃e�m�[�����������ł���B �������ACommunion�̎��т́A�P���̌����݂̂��c����A�قƂ�Ǐk������Ă���B�������A���҂̂��߂̃~�T�̂���͗�O�ł���B����́A����Lux aeterna�ƂƂ��ɁAversicle Requiem aeternam��ۂ��Ă���B �@�~�T�ɂ͂S�O�R�̌������������邪�A�������ۂ̂��߂̂��͖̂c��ł���A1200�N����1900�N�ɂ����Ă̌Â��ʖ{���ɂ��܂��ܗl���Ŏc����Ă����S�Q�B�����̂������̓I���W�i�������f�B�ł��邪�A���̑��͂��ꂼ��̃����f�B�`���ɂ܂Ƃ߂����S�R�B����ɁAcentonize���ꂽ�i���炩���ߗތ^�����ꂽ�j�����f�B�Q������B�����̂قƂ�ǂ́A�V���r�b�N�`���ł���B �S�Q�@Lucca�̌����W�ł�1550�ł���BRegino of Prum�̓T�珑�ł́A�P�Q�R�T�ƂȂ��Ă���B �S�R ���̕���̌��ЁAGevart�ɂ��ARegino of Prum�̓T�珑�̌����͂S�V�̃e�[�}�ɍi����Ƃ����BFerretti��Gevart�̕��@�_�ɋ^��������Ă��邪�A���̐����啝�ɑ����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B p�P�V�W �@�ÓT�I�O���S���I����̌|�p�Ƃ����́A���������f�B�ŏ����ꂽ��A�������я��Ƀ����N��������ނ̌����ɓ��ɔ��͂��Ȃ������悤���B�P���ƂȂ邱�Ƃ́A�����ɂ�����قȂ��������f�B�`������@�̕ω��ɂ��differentiae�̗̍p�ɂ���Ĕ�����ꂽ�B �������A�����̋����ȉƂ����́A�A������I�Ȍ��������ꂼ��قȂ������@�ł���A�i��������@�̏����ɏ]�����ƂR�̂��ƂƂ��Ă����B������������̍�Ƃ̎��floridity�ɑ���A�����͎���ɒP�����⏉���̐��^�ʖڂ��������Ă������B ���r���ɂ��ā� �@�~�T�ɂ����钼�ڂ̎��я����\����`�����g�̗B��̗̈�́ATract�i�r���j�ł���B�Ȃ��Ȃ�A����́A���Ƃ��ƃ\���X�g�̂��߂̃`�����g���������߂ł���B�����f�B�͑����I��florid�ł���B���̃O���S���I���̂ɂ͌����Ȃ�Tract�̐����́A����verse�ɃZ�b�g���ꂽ���̍ŏ���verse�̃����f�B�������邳�܂��܂ȕω��ł���B ��葽���̃����X�}�́A�e�L�X�g�Ƀ����n��������B���Ƃ��AOffertory�̂���̂悤�ɁB�������A����͂ނ���\���I�ŁA�����ɉ��y�I�Ӗ������������Ă���B����䂦�ɁA�Ō�̏I�~���\�����郁���X�}�́A���ԓI�ȏI�~�Ƃ��Ă͎g���Ȃ��i�t���܂�������j�B Tract�ɂ����ẮA���@�͑�Q�Ƒ�W���@�̂ӂ������Ȃ��B�O�҂͖��邭�A�G�l���M�b�V���ł���A�\���I�Ɍ�҂����V���v���ł���B���҂Ƃ��ɁA�Q��ނ̃e�m�[���������Ă���BFerretti�́A����`�����g�̏����̍\���ɂ����āATract�͂��Ƃ��Ƃ͂ЂƂ̃����f�B�`���݂̂������Ă����A����͑�W���@�ł���A��Q���@���Ƃ��Ƃ�Gradual�̉����Ƃ��Ă̂��̂ł����������Tract�փR���o�[�g���ꂽ�A�Ƃ������Ƃ�L�x�ȏ؋��ŏؖ����Ă���B �@�����I�`�����g�́A���Ƃ��Ƃ͂�������verses����\������A���̍\����AAbAcA,etc,�ƂȂ�B���Ȃ킿A�|refrain�Ń\���X�g�ɂ��̂��AA-�i�������jSchola�ɂ��refrain,b-�\���X�g�ɂ���ĉ̂���ŏ���verse,A-Schola�ɂ��refrain�Ac�|�\���X�g�ɂ���Qverse,A-Schola�ɂ��refrain,���̑��A�ł���B����̉��y�̃����h�́A�O���S���I���̂̂��̌`������̊ԐڗR���ł���Ƃ���Ă���B ���オ�o�ɂ�A�����͒Z�k�����ꂽ�B���݂ł́A�����P��verse������݂̂ł���AAAbA�Ƃ�����ԂɂȂ��Ă���B�����́A�����f�B�`���̎g�p�̃N���A�J�b�g�Ȋ����i�ł���B����́A���recitative�ł���A�����f�B�I�ł�������Ƃ͌`���̓_�ňقȂ��Ă���B p�P�V�X ��Gradual�ɂ��ā� �~�T�ɂ�����Gradual�́A���Ă�Responsorium�ƌĂ�Ă����B4���I�ɁA�\���J���^�[���Ւd�̊K�i�̃X�e�b�v�igradus)����̂������߂ɁA���̂悤�Ɍ����Ă���B�q�t�iminister)���Ւd���[���œǂނ̂ƁA�K�i�ʼn̂��ΏƐ����A�g�k���N�nj�̂̂��߂́hGradual"�̖��������B Gradual�͂ЂƂ�verse������florid�ȃ`�����g�ł���B�����A�����̃\���X�g��Gradual-respond�̖`�����̂��B���̑�������A�\���X�g�ƂƂ��Ɏc����̂��B�\���X�g�͂��ꂩ��verse���̂��A�Ō�͈ꏏ�ɂȂ�B����͌��ǁAAAbA�ł͂Ȃ��Aab�ƂȂ邪�AAAb�`�����g���Ă���B9���I�ɂ�����Z�N�G���c�B�A��g���[�v�X�̓����́A����̗�q�@�\����蒷�����AGradual��ؒf���錋�ʂƂȂ����B �@Gradual�́A���ׂĂ̂W�̃O���S���I���̂̐��@�������A�������̎ʖ{���ɂ͎O�a�����x�z�I�Ȃ��̂�����B�����ł͂����A�t�@���h�̎�a���̌J��Ԃ����A���������Ƃ�����т̐��i���A����̒����ւ̐e�ߐ��������炷�S�V�B �O���[�v�Ƃ��Ă�Graduals�́A�O���S���I���̑S�̂̃��p�[�g���[�ɂ���������Ƃ���ۓI�ȕ\�����܂�ł���BHaec dies�i�������̃~�T�̂��߂�Gradual)�́A�Â���ȉƂ���Ɋ��}����B�Ȃ��Ȃ�A����́A���̏j����Gadual�ɂ��̗p����Ă��邩��ł���B����́A���̃`�����g�̕���ɂ���������Ƃ��Â������f�B�`���ł���B �S�VWagner�́A���̎O�a����Gradualha�����Ƃ��V�������̂��A�Ƃ��Ă��邪�AFerretti�͔��Έӌ��ɌX���Ă���B p�P�W�O ��X��Graduals�ɂ����āA�����f�B�`�������ł͂Ȃ��A�hmigratory melismas"�ƌĂ�Ă���florid �`���̃`�����g�ɏo�����邠���̃����X�}�������ʂɌ��o���B ��Alleluia�ɂ��ā� �@Alleluia�́A���O���S���E�X����ȑO�̃��[�}�ł́A�����Ղ̎����ɉ̂�ꂽ�B�������A�O���S���E�X�́A�����g�����������������ɂ���Ă͂߂��B���@�`�J����Gradual�ɂ�����Alleluias�̂����ł́Aprotus��tetradus���x�z�I�ł������B���̉����`�����g�̂����ŁA��X�́Averse��refrain����ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ��҂̃����f�B�͑����ȒQ���ł���AAlleluiya�̌�̔�r�I�l�E�}�I�����ƁA�i�����L���ꂽ�j�Ō�̕ꉹ�Ƃ��琬���Ă���B���̃����X�}�́A���A�E�O�X�`�k�X����Ajubilus�ƌĂ�Ă���B verse�̃����f�B�́A�������̕������琬���Ă���B����͎�����̃����X�}���܂�ł���A�d�v�Ȍ���������Ă���Bverse�̐ݒ�ŋ����[���̂́A�e�[�}�ɂ��J��Ԃ��\���ł���Brefrain�̃����f�B�f�Ђ́Averse�ɂ͂����Ό���A�V�����f�ނƂƂ��Ɏg����B�ȉ��ɂ��̗��������B  p�P�W�P ��ʓI�Ɍ����Averse�́A���̗�̂悤�ɁArefrain�̃����f�B�̂��ׂĂ����镔���̌J��Ԃ��ŏI���B����verse�͓��ʂȁA�ΏƓI�ȏI�~������B�~�T��Alleluias�̑啔���́A�I���W�i�������f�B�ł���Acentonization�̐Ղ͂Ȃ��B�hAlleluia�I�h�����f�B�́A������ʂ��č�Ȃ��ꑱ�����B ��Offertory�ɂ��ā� �@�p���ƃ��C���̋V���̊ԂɃ`�����g���̂����K�́A�O���S���E�X�ȑO�̎��ォ�猩��ꂽ���A���Ȃ��Ƃ��S���I��葁���ł͂Ȃ������B���Ƃ���Offertory�́AIntroit��Communion�̂悤�ɁA��������ׂẴ`�����g�̂悤�ɒP���ł���A�����I�`���ł������B�������A���鎞���ɁA���т�verses�́A�������n�߁Arefrain�̃����f�B�́A�L���ɂȂ��Ă������B���ʂƂ��āAOffertoriy�́A�\���X�g�ɓ��ɂӂ��킵���`�����g�ƂȂ������A���̂��߂�Schola�i�������j�̎Q���́A�T����ꂽ�B���̋@�\�͉����I�ƂȂ����B refrain�͂���ɁAantiphona�ƌĂꂽ�B�Â��ʖ{��Offertories�̑啔���́A�Q��verse���܂�ł���B�������́A�R�A�킸���ɂP�̂��̂��������B�����A�P��Offertory������Requiem�ł̏ꍇ�������Averses�͏ȗ�����Ă���B�����āA��X��Offertor�ƌĂ�ł�����̂́A�̂͂��ꂼ���verse�̑O��ɉ̂�ꂽ�P��antiphona�ƂȂ��Ă���Bverse�̏k���E�����͂����炭�́A���Ȃ��Ƃ��ꕔ�́A��O�ɂ��������̍����o���̒f��ɂ�邱�Ƃ������ł��낤�B �@Offertory�ɂ����ẮAFerretti�ɂ��u��ȉƂ͔ގ��g�̃t�@���^�W�[�̎��R�Ȏ�j�����B���N�I�Ő��Ȃ鏖���`�̌����͂̂��ƁA�ނ̓e�L�X�g���̂��A�R�����g������A���ɂƂǂ܂�A���t�͒��������X�}�ƂƂ��ɐ_�b�I�d�v���𗠕t����v�ƂȂ��Ă���B Offertories�̓����́A�e�L�X�g�̃t���[�Y�ƌ��t�̌J��Ԃ��ɂ����B�J��Ԃ��\���̓O���S���I���̂�Offertories�����łȂ��A�A���u���V�I���̂�Offertories�ɂ��o������BFerretti�́A�J��Ԃ����t�̎��H�́A�̋V�����I������O�ɉ̏����I����Ă��܂����Ŏn�܂����A�Ɛ������Ă���B�܂�Ferretti�́Averses�̐������ɌŒ肵�A���̂��߂ɃJ���g�[���Ɏc���ꂽ�I�����͌��t��t���[�Y���J��Ԃ����Ƃ����Ȃ��������߂ɂ��ꂪ�o�������A�ƐM���Ă���B �{��p�P�U�U��Jubilate Deo�́A�e�L�X�g�̍ŏ��̃t���[�Y�̌J��Ԃ����܂�ł���B���������̔����������f�B�́A���ꂪ���I �ȌJ��Ԃ������������A���ɂ̃f���J�V�[�ƕ\����K�p�����Ă��邽�߂ɂ����A�����[���̂ł���B 2�Ԗڂ�jubilate�̒��������X�}�ł́A�����Ƃ������������܂ރt���[�Y�́A���̃p�b�Z�[�W�̍ŏ��̉��~���^��5�x��̌J��Ԃ��ƂȂ��Ă���Bte��̒f�Ђ́A���O�̋�̔����ƂȂ��Ă���B����ɁA2�Ԗڂ�Deo�ɔ������荞�݂́A�ŏ���Deo�̐��m�ȌJ��Ԃ��ƂȂ��Ă���B  ���������`�����g�̌����́A���I �ȑ�����itematic corresondences)�𖾂炩�ɂ���B2�Ԗڂ�jubilate�̍ŏ��̃V���u��la�ɏ��߂Ė��炩�ɂȂ���porrectus��A�ŏ���Deo�ŏ��߂Ē������torculus�̌J��Ԃ��ɂ���Č`�����ꂽ�f���P�[�g�ȃf�U�C��������B p�P�W�Q �����炭�́A�������ۂ̉����`�����g�̂����Ƃ��������ꂽ���̂́A���t�̐������A�N�Z���g�A���y��@�̗���⎩�R���Ƃ������ϓ_���炷��A���тX�T��Venite,exsultemus Domino�ł��낤�B�����invitatorium�ƌĂ������ƌ������Ă���B����́A�ŏ��̓\���X�g�ɂ���ĉ̂��A�����Đ��̑�����A�����Ď��т̂��ꂼ���verse�̂��ƂŁA�S�̓I�ɂ��邢�͕����I�ɌJ��Ԃ����B���ꂼ���verse��3��̉��y�Iperiod���܂݁A���ꂼ��intonation,tenor,cadence�������Ă���B�ŏ��̂Q���periods��cadences�́Amediant��tonic�ł���A�Ō�̂��̂�cursive�ł���B�c�O�Ȃ���A���̎��т͍����A�߂����ɉ̂��邱�Ƃ͂Ȃ��B �@�����́A���ۂ̂��ꂼ��̓��ۂŎg����B���̃p�^�[����AbA�ł���BA��Responsory�ɑ������Ab�̓\���X�g�ɂ���ĉ̂���verse�ł���B���i���@�ɂ����ẮAreciting tone�́A�ŏ��͑����imode)�̂S�x��A�����ĂT�x��ɂȂ�B�������ϊi���@�ɂ����ẮArecitation�́A�ŏ��ɂR�x��ɂȂ�A�I�~���ƂȂ�B �@���̌o�߂ɂ��A�����͂��܂��܂Ȍ`���ւ̕ω����N�������B�����I���я��ƌ����I���я��̖{���I�ȈႢ�́A�O�҂����̑��ƃ\���X�g�̌��݂̌��ł���̂ɑ��A��҂͐��̑����m�̌��ł����A�Ƃ������Ƃł���B�i�GJ.�n�[�o�[�����X�ׁؕE�ߐ{�P�F��u�����̃L���X�g���̓T��Ɖ��y�vp�P�O�T�ł́A�u�����I���я��́A�˂ɘN�ǂɑ����Ă���B���Ȃ킿�A�N�ǂɑ��鉞���Ȃ̂ł���B����A�����I���я��́`���ꎩ�̂Ƃ��ēƗ����Ă���v�ƂȂ��Ă���A������̐����̕����킩��₷�����낤�j�B �@���т̃e�L�X�g�̎g�p�ł͂Ȃ��A���т̉��������l�ɁA�T��I��recitations�ƂȂ��Ă���B�����͂ЂƂ܂��͂ӂ��̉�����intonation�ɂ���đS�̓I�ɃV���r�b�N�ł���A�������ׂĂ�intonation�ƂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��Btuba�͂قƂ�Nj��܂��Ȃ����Acadence�Ƃ��Ă͎�̏㉺������B���܂͌Â��ʖ{�ł́A��ǃT�C���ipositurae)�ɂ���Ď�����Ă���Bpunctus versus �����Ƃ������[��recitations�́A�F��ŏo������Q�APater Noster�i��̋F��j��Preface�i�����������j�ł���B�����̓���Ȑ����́A���̃����f�B���P��positurae�ɂ���Ďʖ{�Ɏ�����Ă��邾���łȂ��A�����ŏ�����Ă��邱�Ƃɂ���B����炪����recitations�ƈقȂ��Ă���`���ɂ����āA�����͍ŏ��̕��̒��Ԃ�cadence�ƌ�̕��̏I�~cacence�Ƃ�2�����ɕ�������Ă���B�������̎ʖ{�́APater Noster��Preface�ɂ��ꂼ��Q�̃e�m�[�����܂܂��Ă���B�T���āA���e�m�[���̕��������������B�i�ȉ����j p�P�W�T Tropes�@and Sequences 9���I����12���I�ɂ����Ẵ`�����g�̐i���ł����Ƃ������Ȃ��̂��g���[�v�X�ł���B���̋N�����M�ɕ�܂�Ă���B���̔����́A�X�C�X��St.Gall�̏C���m�ł�����Tuotilo�ɋA�����Ă��邪�A����͂����܂ł��`���ł���B �g���[�v�X���ɂ͈ȉ��̕��@������ �@�e�L�X�g�t���ɂ��A�V���r�b�N�ȃ����f�B�ƌÂ������X�}��n�������� �A�e�L�X�g�Ɖ��y�̕t���ɂ��A�Â��`�����g��L�������� �B���҂̑g�ݍ��킹 �@�ƇA���g���[�v�X�ƌĂ�Ă����B�A�A�B�̌`���́A�����`�����g�����f�B�̃p���t���[�Y�ƂȂ��Ă���B�@�̃O���[�v�̓V���r�b�N�ȗl���ł���A�A�̃O���[�v�͐L�������ׂ������A�����l���Ɖ��肳���B�����ł͇@�̗���o�������B  �g���[�v�X�͌����Đ������ۂ̓T��ł͍���Ȃ��������Ƃ��悭�o���Ă��������B���̂悤�Ȏ��݂͂������̂����A�O���S���I���̂̊�{���ʂ̊O�ɓI�Ɉʒu����ɂ����Ȃ������̂ł���B p�P�W�V �@�g���[�v�X���͂����肵���`���Ɍ����������̂�sequence�ł���i�hTrope"�Ƃ������t�͈�ʓI�ɂ́A�ނ���w�҂����ɂ���āA�A�Z�N�G���c�B�A�ł͂Ȃ�trope�Ƃ��ĔF������Ă���B�j �i�����j p�P�W�W �@�Z�N�G���c�B�A�����̂Q�̊y�h�́ASt.Martial�C���@�𒆐S�Ƃ���Anglo-French�ƁASt.Gall�𒆐S�Ƃ������̑��h�C�c�ꌗ�ł���B���҂̏����̎Y���ɂ����ẮA�Z�N�G���c�B�A�`���̂ЂƂ̓����̓V���r�b�N�`���ł��邪�A����͕��y���Ă���A���̓����A�قȂ錾�t�ւ̂��ꂼ��̃����f�B�̌J��Ԃ��́A���܂茻�����Ă��Ȃ��B�����i�Q�ł́A�ŏ�����Ō�܂őS�̂ɂ܂������J��Ԃ����Ȃ��i����͂��Ȃ킿�A������Alleluia�̐L���Ƃ��Ă̖������ʂ����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���j�B���̍�i�Q�ł́A�J��Ԃ������m�ł͂Ȃ��B�����đ����̍�i�Q�ɂ����ẮA���ɍŏ��ƍŌ�͗L�ߓI�ł��邪�A�J��Ԃ����Ȃ��B��ʓI�p�^�[���́Ax,aa,bb,cc�A�|y�ƂȂ�B �@�����̃Z�N�G���c�B�A�̐��s�ɂ����ẮAAnglo-French�̉̎�́A�T�烁���f�B�ɑ��āA�ŏ���Alleluia���̂��B���ꂩ��Z�N�G���c�B�A�ŗL���������A�ӂ��̐��̑������݂ɉ̂��A���ꂼ��̐��̑��͂��ꂼ��y�A�ƂȂ����ЂƂ�verse���̂��A�����̐��̑��́A�y�A�ɂȂ��Ă��Ȃ�verses���̂��B�����Ă��͍ŏ����Ō�ł���B 11���I�̃t�����X��̎ʖ{�́AIncipiunt sequentiae�Ƃ����w�b�h�ł����āA�U�O��Alleluia�̃����f�B��������sequentieae�ƂƂ��Ƀ��X�g�����Ă���B�������������f�B�ׂ̗�̗]���ɂ́APrecamur,salus,veniet,etc�Ƃ��������t���L����Ă���B�����̓����f�B�ɑ��ĉ̂���ׂ��Z�N�G���c�B�A�̃e�L�X�g�̍ŏ��̌�������Ă���B�P�Q�A�P�R���I�̑����̃t�����X���p��̎ʖ{�͂���ɁA�����ƂȂ�Alleluia�ƂƂ��ɁA���ꂼ��̃Z�N�G���c�B�A�̏�����������Ă���B �������h�C�c�l�̉̎�́A���炩�ɁA���Ƃ��Ƃ�Alleluia�̃����f�B�ɑ��āA�V�����e�L�X�g�ł����ĉ̂��n�߂�B����́A�ŏ��̓�d��versicle���\������Q��verses�̊Ԃ̃I���W�i����Alleluia�����ރC�^���A��̃Z�N�G���c�B�A�̓����ł���B �@���Ƃ��Ƃ�prosa�Ƃ������O�������悤�ɁA�����Ƃ������̃e�L�X�g�͉����I�ł͂Ȃ��B����ɁA�y�A�ł���Q�̍s�͒����ɂ����ē������킯�ł͂Ȃ��B�ЂƂ̃Z�N�G���c�B�A�ɂ����āA�������̃y�A�͒����A�����͒Z���B �������A�J��Ԃ��̃����f�B�f�Ђ̍l���́A���ꎩ�g�̂��߂ɍ��t�����ƂɂȂ�A�܂��Ȃ��V���ȃX�e�[�W�ɒB�����̂ł���B�V���������f�B�͐V�������t�ɍ�Ȃ��ꂽ�B�e�L�X�g��҂͂��͂�A�Œ肵�������f�B�ɔ����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A���R�ɔނ̃X�L���������Iverse�̎Y���ɐU������邱�Ƃ��ł����B���������ߓn���ɂ�����t�����X��U���̓��ꐫ�́A��ʓI��verses�̕ꉹ��a�ŏI�����̂ł��������A����̓Z�N�G���c�B�A�̃����f�B�̋N���̍Ō�̈╨�ł���B p�P�W�X�`�P�X�O �V���Ȋϓ_���猩��ƁA��������шڍs���̃Z�N�G���c�B�A�̓����́A�h�����̏ꍇ�A�����f�B��ʂ����A�ߑ�I�ω��ւ̗ގ����N���铹���ł���h�Ƃ������Ƃł���B���������ω��́A11���I�̃Z�N�G���c�B�A�AVictimae paschali�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B �@�Z�N�G���c�B�A�́A�����[���b�p���āA�ٗl�Ȑl�C�ƍL������������B����́A�f���}�[�N�A�X�E�F�[�f���A�t�B�������h�ɂ��y�ԁB�悭�m��ꂽ�����f�B�ɂ́A�V���ȃe�L�X�g������ꂽ�B�����́A�ʖ{�ɂ����āA���Ƃ��Ƃ̃e�L�X�g�̍ŏ��̌��t��tag�Ƃ��āA���肳��Ă����B���̎��tag�́A�t�����X���timbre�A���邢�̓��e����ł�incipit�ƌĂ�Ă���B���D�݂̃����f�B�ɑ���V�������t�́A�ꍑ��ŏ�����Ă���B11���I�̃Z�N�G���c�B�ALaetabundus�́A���̌�100�N�ȏ�ɂ킽���Ă̖͕�̃��f���ƂȂ����B���̃Z�N�G���c�B�A�̐q��łȂ�������refrain�ł���A����́A��dversicles�̑啔���̍Ō�Ɍ����BVictimae paschali���܂��A�����}���A�̖��_�̂��߂ɁA�����̃p���f�B�ɂƂ��Ă̊�b�ƂȂ�A����́AVirgini Marie laudes�Ƃ������t�ł͂��܂��Ă����B�@ �@�Z�N�G���c�B�A��,Adam of St.Victor�ɂ���āA���̒��_���}�����B�ނ̃e�L�X�g�͉����A�C���Ƃ��Ɋ܂݁Averse-pairs rhyme������A�\���͂��P�������Ղł������B�����A���܂�ɍ\�����K���I�ł��������߂ɁAAdam�̍�i�́A���̌`���ɂ����āAhymns�Ǝ��I�ɂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�������A�����f�B��verse��pair�ł��������߂ɁA�Z�N�G���c�B�A�ɂƂǂ܂��Ă����B �@ �@�����̍�i�̌`�������肷�邽�߂ɂ́A�e�L�X�g�Ɖ��y��s���Ȃ��̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������������́A�g���o�h�[����g�����F�[���̉��y�Ɋ֗^�V�A���ɁA�͂����肵�Ă���B�ŏI�I�ɂ̓Z�N�G���c�B�A�́A���y�I�ɂ�hymn�`���ɐڋ߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B p�P�X�P ����~�Փ��̃Z�N�G���c�B�AVeni sancte Spiritus�́A���x�[���Q�����邢�́A�C�m�Z���g3�����ɁA�J���^�x���[��i���ɂȂ���Stephen Langton�̍�Ƃ���Ă��邪�ACorpus Christi�i���̋�ʂ��Ձj�̃Z�N�G���c�B�ALauda Sion�́A�g�[�}�X�A�N�B�i�X�ɂ���ď�����Ă���B���̃����f�B�́AAdam de St.Victor�ɂ�邢�����̃e�L�X�g�Ɏg��ꂽ���̂ł���B�e�L�X�g�A���y�Ƃ��ɁAAdam�̎U���̓����ł���A���C���ꂽ�K������A���ߐ��̌����Ȃ��̂����o�����Ƃ��ł���B�����f�B�́AAdam��Laudes crucis attollamus�Ɏg��ꂽ�`���ł��邪�A�����Lauda Sion�̂���Ǝ��Ă���BLaudes crucis attollamus���ALauda�@Sion�̒��ڂ̉��y�I�\�[�X�ƂȂ����Ǝv����B  �gLauda Sion�h ? Rehearsal Video With Translation By Saint Robert Southwell, Jesuit Martyr p�P�X�Q �@���łɋL�����悤�ɁA�~�T�̂����̕����́AAlleluia�ȏ�Ƀg���[�v�X������Ă����B�g���[�v�X�����ꂽKyrie�́AKyrie cum farsura�ƌĂꂽ�B�ʏ핶�̑��̕�����g���[�v�X�����ꂽ���ۂ��܂��hfarsed"�ƌĂꂽ�B�������̎ʖ{�ɂ́AGloria,Sanctus,Agnus�ւ́i�g���[�v�X�́j�}���́ALaudes�ƌĂ�Ă����B ���������}������̖Ɖu�������Ă������̓T��ӏ���Gradual��Tract�ł��������A��҂͎�Ƃ��ă����g�̊��ԂɎg��ꂽ���߂ł���B����ɁACredo�ɑ���g���[�v�X�͔��ɋH�ł������B �@�ҍ~�߂���g�̎����̃~�T�̏I���ɉ̂�ꂽBenedicamus Domino�͂����g���[�v�X�����ꂽ�B�ƃ��[�v���͑��̃g���[�v�X�ɂ����A������ꂽ�B�g���[�v�X�����ꂽ�g�k���ł́A�e�L�X�g�́A���e����𗝉��ł��Ȃ��l�����̂��߂ɁA�ꍑ��ŏ����ꂽ�肵���B���������e�L�X�g�͎��ɂ͒P���ȃ��e����̖|��ł������肵�A���������f�B���Z�b�g���ꂽ�肵���B�ȉ��͂���������ł���B  ���̎ʖ{�ł́A�����t�����X��e�L�X�g���܂�ł���B����́A�g�k���̏Љ�⒍�߂ł���A�V���ȃ����f�B�������Ă���B  �h�C�c��̃g���[�v�X���܂��������Ă��邪�A�����ɂ��܂��A�J�^���j�A��̎g�k�������݂���B�J�X�e�B�[������Œm���Ă������ł͂��邪�B p�P�X�R �Z�N�G���c�B�A�ȊO�̃g���[�v�X�̐l�C�́A���̒��_��10�`11���I�ł���A�Ȍ�͐������B12�`13���I�i���Ȃ킿�A�Z�N�G���c�B�A�̍Ő����j�ɂ́A�����̓~�T�̗l�X�ȃ`�����g�ɂ͎���Ɍ���Ȃ��Ȃ����B���ɁA�g�����g����c�ɂ����āA�g���[�v�X�͂��ׂė�q����͏������B�킸����ፍ��͂������c���Ă���B The Liturgical Drama �T�猀�́A�g���[�v�X���̒��ڂ̉萶���ł���B����䂦�ɁA�T�猀�͓T��̈ꕔ�ł͂Ȃ��A�ނ���h���(ecclesiastical drama)�h�Ƃł��Ăꂽ�����悢��������Ȃ��B�������A�h�T�猀�h�Ƃ����p�ꂪ�W���ł��邽�߂ɁA����ɏ]���B �����Ƃ������̌��̉萶���́A���ɁA�N���X�}�X�╜���Ղ�Introit�ɑ���g���[�v�X�ɂ����Ė��炩�ł���B�g���[�v�XHodie cantandus(c.900)�́A�Θb�`���ō���A�N���X�}�X�̃~�T��Introit�ɒ��ړ������B p�P�X�S �T�猀�ɂ���ėv�������Q�̗v�f�̂����A��́i�h���}�I�s���Łj�����̋���V���i���Ȃ킿Offetory�j�̍ՓT�ɉB��Ă���A�����ЂƂi�Θb�I��b�j�́A�����I�̂����ł���Ƃ������Ƃ��w�E�ł���B����䂦�ɁA���̂悤�ȋV���Ɖ̂����́A�h�ԐړI�ȁh�T�猀�̃\�[�X�ƂȂ�B�����A���̔��W�ւƓ������Փ��́A���������̃V���A�l�ɂ�镟�����ɂ�����Θb��ʂ̉����I�`�����g�Ɍ�����B �����̌|�p�Ƃ������A�m�����ꂽ�T��̂��߂Ƀe�L�X�g�Ɖ��y�̗����ɕt�����������R�́A���R�ƌ��I���e�������Ă����g���[�v�X�����ۂɌ������ꂽ�_�W�������̂ł���B �g���[�v�XQuem quaeritis(St.Gall��St.Martial�̂悤�ȂP�O���I�̎ʖ{�ɍŏ��ɏo������j�́A�����߂̂��߂̃~�T��Introit�̍ŏ��Ɍ���邪�A�T�猀�̂����Ƃ������̂��̂ł���ƍl�����Ă���B�e�L�X�g�̓}�^�C�ɂ�镟�����A�}���R�ɂ�镟�����ɊW���A�Θb�`��������Ă���B�K���A�P�O���I�ɂǂ̂悤�ɏ㉉���ꂽ�̂��̏ڍׂ��킩���Ă���B����́AConcordia Regularis�ɂ�邽�߂ł���B�����ł́AQuem quaeritis���������̒��̒��ۂ̑�R�m�N�^�[���̈ꕔ�Ƃ��āA�E�B���`�F�X���O�ŏ㉉���ꂽ���Ƃ��L�q���Ă���B p�P�X�T ����Quem quaeritis���㉉���ꂽ�����́A�E�B���`�F�X�^�[���ŏ��ł͂Ȃ��BConcordia �́A���̋K�����AFleury-sur-Loire��Ghent�̊��K�ɂ��Ă��ꕔ��b�Ƃ��Ă��邱�Ƃɂ��ċL���Ă���B �@�����o�ɂ�A���̃e�L�X�g�i���Ƃ��Ƃ���̓`�����g����̃Z�N�V�������\����������I���y�����ł������ƌ����Ă���j�͊g�債�A��ʂ��������A�t�����ꂽ���y���V�����e�L�X�g�ɓK�p�����悤�ɂȂ����B�P�R���I�܂łɁAQuem quaeritis�̃g���[�v�X�������̔ł́AVictimae paschali���܂߂�悤�ɂȂ�A�Ō�̂U�s�͎��R�ƑΘb�`���ƂȂ����BQuem quaeritis�́A�N���X�}�X�⏸�V�̂��߂̑����̒P���ȃg���[�v�X�̃��f���ƂȂ����̂ł���B �@���͋����̑��̏j�Ղɂ��㉉�����悤�ɂȂ����B�����̎��́A�V�����̋L�q��l�̊�ւɂ��ƂÂ��Ă����B �@�R�l�̃}���A�̕���₻�̑��̂��܂��܂Ȏ��́A�X�y�C���ł��܂��l�C���������B�D�܂ꂽ���A���U���א��̂ɋN�������������y�́A�L����Sibyl�̉̂ł���B����͌����Ɍ����A���ł͂Ȃ��BSibyl�́A�����[���b�p�̂��܂��܂Ȓn�悩��̎ʖ{���Ɍ����錀Ordo Prophetarum�̑����̈قȂ����łɂ����āA�ЂƂ�̃L�����N�^�[�Ƃ��Č����B���������łł́A�ޏ��͒����a����������B����́A�X�y�C���ł́A�Ɨ����������ȏ�ʂƂ��ĉ̂��A��������悤�ȗa���ł���B �L���ȁhMystery of Elche"(Elche is near Alicante)�̌��́A13���I�ɖ߂�B���������̉��y�́A��X�ɂ͊�Ȃ��Ƃ����A�{���͈̔͂���قǂ̂��Ȃ��̂��̂ł���B p196 �@�T�猀�ilitergical plays)�̉��y�́A���܂��܂Ȏ�����������o����Ă����B�����A�Z�N�G���c�B�A�Ahymns,�������y�A����ɋ^�������Ǝ��̍�Ȃ��A��q�ɍ����o���ꂽ�B���Ƃ��A�P�S���I�̃v�����@���X���St.Agnes���́Ahymn Veni Creator Spiritus����b�Ƃ����Q�ƁAGuiraut de Bornelh���alba("droan chanson")Reis glorios����̎ؗp�A�����Ă������̑��̃V�����\��������ꂽ���́A�����琬���Ă���B���̑啔���́A�T��I�ȋ@��j������邱�Ƃɂ��A�����A�����A�Z�N�G���c�B�A�Ahymn,TeDeum�̂悤�ȋ���`�����g�ŏI����Ă���B �@�`�����g����̃����f�B�莮�́A���̉��y�ɂ����ΘA�����Ă���B����䂦�ɁA���̂悤�Ȍ����̃t���[�Y�́A14���I��Civida�̎ʖ{���̂R�̌��ɂ����āA�ЂƂȂ�������ȏ�ɂďo������B  �@�h���}�̂������ɂ����ẮA��ȉƂ����́A�Θb�̉��y�I���ł������悤�Ǝ��݂Ă������Ƃ�����B���Ƃ��A12���I��Fleury-sur-Loire�̎ʖ{�ɂ�����Q�̌��ɂ����ẮA���j�R���X�i�S�̂��̊�ւ̂����Q�ATres Filiae��Tres Clerici�j�̊�ւ������Ă��邪�A�����ɂ͂�����Ƃ������y�I���@���G�e�B������BTres Filiae�͂Q�̈قȂ������y�߂��������ATres Clerici�́A�ЂƂ̉��y�߂��̂������Ă���B �������̃h���}�ADaniel���̂悤�ȏꍇ�A���y�́A���Ȃ蔭�W���Ă���B�d���E���̕���̂ЂƂ�Rachel�̒Q���̕\�����܂�ł���B���̐��i�́A���_�����̕ꐫ���\���Ă���B  �`���̓_���炷��A�T�猀�̉��y�́A���ꂪ�ؗp�ł��낤�ƐV���ɍl�Ă��ꂽ���̂ł��낤�ƁA���₩�ɍ\�����ꂽ���V�^�e�B�I�[�{����Ahymn�Ɏ������I�Ȍ`���܂ŁA���L�����݂���B���ɋ����[���`���́A���������Ƌ����ȉ����̗Ⴆ�i�}�^�C�ɂ�镟������Q�T�ǂP�|�P�R�߁j����ՂƂ���12���I�̌�Sponsus(The Bridegroom")�ɂ����̂ł���B �����ł́A�����Ɩ����l�ɗ^����ꂽ�s�ɔ��������f�B�̓y�A�ƂȂ�A�O���[�v�Ƃ��ČJ��Ԃ����B�����f�B�͂���䂦�ɁA��dcursus�ł���Z�N�G���c�B�A�̌������K�p����邱�ƂɂȂ�B�S�̂̃h���}�́A�G�s���[�O�ŌJ��Ԃ���鉹�y�̓����ƂƂ��ɁA�������ꂽlai�̃p�^�[����\���B���̌��ɑ�������ЂƂ̋����[���_�́A�e�L�X�g�̂��������t�����X��ł���Ƃ������Ƃł���B �@�T�猀�͉��y�̗��j�ɂ�����ЂƂ̋A���ł���B�Ȃ��Ȃ炻��͌|�p�Ƃ��ĔF�߂��A����ɁA���̗��j�ɂ����Ă��d�v���������Ă���B����̃��[���b�p�̃h���}�́A�~�X�e�[�����̕��@�_���������B������T�猀�̒��ڂ̎Y���ł���A���H�ړI�̂��߂ɂP�U���I�ɒ������肩��o�������ÓT�I�M���V��������ł͂Ȃ��B����䂦�ɁA����͒����̈ꗬ�̃R���T�[�g�z�[�������Ȃ̂ł͂Ȃ��B����͂܂��A�����I�ɂ͌��ꂾ�����A����͂܂������A�I�y���n�E�X�������̂ł���B |