| MEDIEVAL MUSIC

��1�T�� |

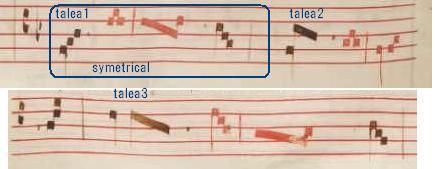

| ��353�` �b�g�`�o�s�d�q �@�w�X The Ars Nova in France ���j�Ƃ͂����A13���I�������]������B���邢�́A�����̐����|�p�ɂ��Ă̌ÓT�I���Ԃ��Ƃ���B�ނ�͂��̈��萫�A�_�̌[���Ɛl�Ԃ̗����̗G�a�A���_�̏@�����S�P�ʂȂǂ��������Ă���B���������v�f�ɑ��A��X�́A���z�A���w�A���y�ɂ��Ă̈̑�ȋƐт��Ă���B�������A�ÓT�I���_�́A�{���I�ɐÓI�ł���A�ÓT��`��ے肷�铮�I�ȗ͂́A���܂�A�V�炵���قȂ����Ɛт����Ƃ������������Ȃ����B ���y�̗̈�ɂ����ẮA14���I�����̃t�����X�l�́A�ނ炪���g�̉��y���hars nova"�ƌĂ��ɁA����x��ɂȂ���13���I�̉��y�ւ̌y�̂������Ă����B����ȗ��A���̗p��́A14���I�̐����[���b�p�̉��y�������s���Ɍ����\���悤�ɂȂ����B���̂U�`�V���I��U��Ԃ�ƁA��X�́A���̂���̉��y�́A���̑n���҂��s�����قǂɂ͐V�����Ȃ����Ƃ��킩��B�������A�`rs �mova���Y�������������_�́A�P�V���I������Nuove Musiche�̃C�^���A�l�̑n���҂�20���I�́h�V���y�h�̑n���҂����C������̂Ƃ����B�v�V�I���_�́A��ɁA�V���Ȓn�������J���A���y�|�p�ɐV���ȕ�������^�����B �@���y�Ƃ�14���I�����̉��y�̎a�V����F�߂��؋��́A1320�N���̂Q�̘_���Ɍ�����BJohannes de Muris��Ars nove musice��Philippe de Vitri���`rs �mova�ł���BArs nove musice�́A�����炭���҂̂����ł͌Â��ق��ł��邪�A���B�g���̍�i�́A14���I�̉��y�ɂ��̖����c���Ă���B�������������ƁAJohannes de Muris�ɂ��Ẳ�X�̒m���̖R�����́A���y���_�ƂƂ��Ă̔ނ̏d�v����e���������܂��ɂ����Ă���B�ނ͎Ⴂ������p���ʼn߂����A�����A�uPhilippe de Vitri���͂邩�ɂ����ꂽ���_�I���q�������v�̂ł���B�ނ́A��ȉƂƂ��Ă͂��܂芈�������悤�ɂ͌����Ȃ����A��ɁA���w��V���w�̌����������B�ɂ��ւ�炸�A�ނ̉��y�Ɋւ���_���́A�P�S�`�T���I�̑�w�J���L�������̖{���I�����ƂȂ��Ă����B�����āA1528�N�̃v���n��w�ɂ����Ă����B ���B�g���͑����A���̎���ɂ͎��l�A���y�ƂƂ��ĔF�߂��Ă����B������l����̍����]���ɂ�������炸�A�ނ̍�i�͂قƂ�ǎc����Ă��Ȃ��B14�̃��e�b�g���ނ̍�Ƃ���Ă��邪�A�S�͔ނ̍삩������Ȃ����A�c���10�̐M�ߐ��ɂ͂��܂��܂ȗ��R������B�������A�L�^�͌����Ă���B���ۂɂ̓��B�g���͑���Ƃ��������ǂ����́A�킩��Ȃ��B�������������������Ȃ���i�́A�ނ̎����ς����_���ƂƂ��ɁA�ނ̓�����l����̕]�����m�M�����A�㐢�̔ނ̍����]���𐳓�������̂ł���B THE INNOVATIONS OF PHILLIPE DE VITRY http://www.like2do.com/learn?s=Phillipe_de_Vitry 14���I�̉��y�̓]�@�_�̑O�ɁA���_�Ƃ������V�������̂Ƃ݂Ȃ��Ă������̂ɂ��āA�������Ă݂悤�B��Ȃ��Ƃ����A�`rs �mova�̐V�炵���͂قƂ�ǁA�L����̌����̖��Ɋւ��Ăł���BPierre de la Croix�̃��e�b�g�́A�Q����X��semibreves�̃O���[�v���A���ׂ��������̑g�D���Ƌ�ʉ��̂��߂̂������̎�i�̕K�v�����������B����Philippe de Vitri���Asemibreve�̌`���^��semibreves�ɂȂ邱�ƁA�����minims�ɂȂ邱�ƁA����ɂ�semiminims�ɂȂ邱�Ƃ����肷��K�������グ���B����ɔނ́Alongs��breves�̊Ԃ̊W���x�z�����t�����R�h�̋K�����A3���q�̌v�ʋL���@�ɂ����āAbreves��semibreves�̊W�ցA����ɂ́Asemibreves��minims�̊W�ւƊg�債���B�������A����ɉ���ȕϊv�́A3���q�Ɠ�����2���q�v�ʋL���@���m���������Ƃɂ������B 2���q�̗�́A13���I�ɕp�ɂɌ����邪�AVitry��Muris�̘_���ł́A2���q�͊��S�Ɏ������ׂ����݂ƂȂ��Ă���B����ɁA�ʂ̃��x���ł�2���q�ƂR���q�̌v�ʋL���@�́A���Y�����[�h�̋L���@�̃t�����R�h�V�X�e���ň����ars antiqua�̉��y�Ƃɂ͂ɂ͑n�����ł��Ȃ��悤�ȉ����̕ω������o�����߂ɑg�ݍ��킳��邩������Ȃ��B �@�قȂ������x���ł̌v�ʖ@�̑g�ݍ��킹�̌��ʂ́A14���I�Ɏg��ꂽ�p��̒��ŗe�Ղɗ������ꂽ�B13���I�̃��Y�����[�h�Ƃ��āAmodus��longs��breves�̊W�ɑ��ēK�p�����Bmodus�́Along���R��breves�ƂȂ�Ȃ�Aperfect�ƂȂ�B�Q��breves�ƂȂ�Ȃ�Aim��erfect�ł���B���l�ɁAtempus��,breve��semibreves�ɍו������邽�߂Ɏg����B�����āAperfect��imperfect���́Abreve���R���Q��semibreves�ɂȂ邱�ƂŌ��܂��Ă���BProlatio��semibreve�Ɍ��y���A�ו������\�ł���ł��Ⴂ���x���ł���BProlatio���܂��Asemibreve���R��minims�ƂȂ�ꍇ�Aperfect( ���邢��major�ƂȂ�A�Q�̏ꍇ��imperfect�i�܂���minor)�ł���B  long����minim�܂ł̉����������y�ł́A���ꂼ��̃��x���iModus,Tempus,Prolatio)�ł̌v�ʋL���@�́A���������������Cimperfect�̂ǂ�����\�ł������B13���I�̉��y�́Alongs��breves�̂R���q�O���[�v���őS�̓I�ɓ����Ă����B����������Aperfect modus�ł���B ���Z�������̎g�p�̑���ƂƂ��ɁAbreve�͎��R�Ƃ�蒷�������ƂȂ��Ă������B�����āA14���I�̉��y�́A��ɁA�s���������P�R�Ɏ�����Ă���悤��tempus��prolatio�̂S�̑g�ݍ��킹�̂����̂ЂƂŁAbreves,semibreves,,minims�œ����Ă���B�����̍�i�́A�����̑g�ݍ��킹�̂����̂ЂƂɐ������A�Q�`�R���߂̃O���[�v�ɂ�tempus��prolatio�̒P�ʂ�g�ݍ��킹��modus���g��Ȃ��B�������A����܂Ō��Ă����悤�ɁAmodus��tempus�́A�㐺����tempus��prolatiwo�œ����Ă���A14���I�̃��e�b�g�̉��̕��̐����ɂ����ẮA��ʓI�Ɍ����Ă���B ���������v�ʖ@�I�㐢�̃q�G�����L�[�ɉ����āAlongs�͂����duplex long���i���݂ł�maxima�ƌĂ��j���Amaximodus���`�����āA�O���[�v������Ă���B������܂��Aperfect��imperfect������B���������A�����Ƃ����������̍\���́A���_�I�ɂ͎c����Ă���B�����14�A15���I�̃��e�b�g�ł́A�قƂ�nj����Ȃ����B  �@table�P�R�ɂ��߂��ꂽ�����ł́Along�̑����breve�����y�v���P�ʂƂȂ��Ă��邱�Ƃ͖����ł���B�䂦�ɁAbreve�͂��͂⎖����A"�Z���h�Ƃ������O�ł͂Ȃ��B�����͌v�ʂɂ���ĕω����Aminima�́h�����Ƃ��Z���h�����ł��邪�A���̌�́A�v�ʂɂ����Ă͈��̉����ƂȂ�B���̖��O���ŏ㋉�ƂȂ��Ă���ɂ��ւ�炸�Aminima�͂����ɁAsemiminims�ɍו��������BPhilippe de Vitri�̂`rs �mova�ł����Asemiminims�Ɍ��y���Ă��邪�A����͔ނ̘_���ɑ������̕t���ł���B�Ȃ��Ȃ�A������14���I�㔼�ɂȂ��ď��߂Ĉ�ʓI�Ȏg�����ƂȂ邩��ł���B minim�͏�ɁA2���q�ƍl�����A�Q��semiminims�ɂ̂ݕ�������Ă����B����䂦�A���̏����������̓����́Aperfect��imperfect�Ƃ��Ƃ������\����̃��x���̖��͈����N�����Ȃ��B���������̓����́A���ɓI�ɂ�breve�Ƃ������t�̈Ӗ��ɋt�]�����A���łɏ\���ɔ��B�������ł̂���Ȃ�i�K���}�[�N����B �����ނ�17���I�ȍ~�̉��y�ɂ����āA�S������semibreve�ɑ������Ă���B�����āAbreve�͂��܂�A�قƂ�ǎg���Ȃ��Ȃ������������ł���i���}�j�B  ����͈ȉ��̂悤�ȗ��R�̂��߂ł���B���Ȃ킿�A�ߑ�̍Z���́A�����̋L���@�̉��������炳�˂Ȃ�Ȃ������A�Ƃ������Ƃł���B14���I�̉��y�̕ҏW�ɂ�����ߑ��breve,semibreve,minim�̎g�p�́A�����ł̌��ʂ�\���Ă��Ȃ��̂ł��낤�B �@14���I�ɍ��ꂽ�v�ʋL���@�̋L���͂܂��A���Ȃ���j�I�ȋ�������������B���������L���́A���ہA�����ł��g���Ă��锏�q�L���ƂȂ��Ă���Btempus perfectum�́��ł���킳��邪�Aprolatio perfectum�͓_�ŕ\�����B����ɁAtempus imperfectum�������ɂ́A���~�Ŏ�����Aprolatio imperfectum�́A�_�Ȃ��Ŏ������B ���~�́A�啶���̂b��z�N�����A�����炭���ꂪ�����̈�ʓI�Ȕ��q4/4�ƘA�ւ���悤�ɂȂ����i�G���̔��~��imperfect���Ȃ킿�S���q�̃V���{���ƂȂ����j�B ��X�͔��q�̒P�ʂ�breve����semibreve�ւƃV�t�g���������A �@�����������̌�̔��W���T�ς�����A14���I�ɖ߂낤�BPhilippe de Vitri�ɂ���Ċm�����ꂽ�L���@�̃V�X�e�����A���Y���\���̐V�����|�p���\�����Ă��邱�Ƃ͖����ł���B���̑��̗v�f���܂��A14���I�̉��y�̐V�����ɂ��Ȃ�v�������Ă��邪�Aarus antiqua�̎��ۂ̃u���C�N�́A���Y������ɂ����Ăł���B��ȉƂ������l�X�ȈقȂ鉹���Ń��Y���I�ȕ\���̎��R��^�����L���@�́A�����ĈȑO�ɂ͂Ȃ������B�ނ�͂����������R���s�g���邱�Ƃɒx���킯�ł��Ȃ������B�����̕����ŁA��X�͌����B ���Y���\���ւ̊S�́A15���I�̃t�����X�ꉹ�y�̎傽������ł���B���������S�́A�������Y�����x�[�X�Ƃ�����K�͂Ȍ`���̔��W�ƁA20���I�ȑO�̐��m���y�̂�������Ԃɂ����ĕs�������������Y�������̂̑n���̗��҂𖾂炩�ɂ���B���_�A�����������Ƃ͓����ɂ͋N���炸�A��X�́A�t�����X�̂`rs �mova�ɂ���ĉ�X�Ɏc���ꂽ���y�����Ȃ���A���������Q�i�I�Ȑi���ɂ��������Ă������Ƃ��ł��悤�B THE ROMAN DE FAUVEL http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454675g/f13.item.zoom https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_de_Fauvel(���^�Ȉꗗ����j �`rs �mova�̊v�V�f�����i�ɂ����鉹�y�̍ŏ��̃R���N�V�����́ARoman de Fauvel�Ƃ��Ēm���Ă���B����́AGervais de Bus�ɂ��2���\���̒������̃^�C�g���ł���B �����������Ă���Ƃ���AFauvel�Ƃ������O�ɂ́A�B���ꂽ�����̈Ӗ�������B�S�̂Ƃ��āAFauvel�̐F�͂������F���ۂ��F�ifauve)�ł���B�Ȃ��Ȃ�ނ́A�l��������킷���邢�F�ł��邱�Ƃ����l���Ȃ��Ƃ��Ă��邩��ł���B�Q�̃V���u��Fau-vel�́A�ނ̉B���ꂽ���U�������B�ނ̖��O�̃X�y���́AFlaterie,Avarice,Vilanie,Variete,Envie,Laschete�̓��������炭��̂ł���B���c�≤����n�܂��āA������K���̒j�����͈�ʓI�Ȉ����������Ă���B���̂Ƃ��ނ�́AFauvel��@���Ă���B���̊������ɂ���āhetriller Fauvel�h�hto curry favel�h�Ƃ����t�����X��Ɖp��̕\�������܂ꂽ���Ƃ��A���̐l�C�̎ړx�ƂȂ��Ă���B���̐S�o���������Ƃ��A�p��̕\���́A���ݎ��������m���Ă���\���hto curry favor(�S�}���C��j�h�ւƓ]������邱�ƂɂȂ�B �@Roman de Fauvel�̐l�C�̂����ЂƂ̊�́A12�ȏ�̎ʖ{�ɂ�����ۑ��ł���B�����̎ʖ{�̂����̂ЂƂ́A�������y�̊w�k��Roman de Fauvel���Y�t���������y�I�ȏ���������܂�ł���BGervais de Bus�́A1310�N�ɁA�ނ̎��̑�P�p�[�g�i1226�s�j�������������B�����đ�Q�p�[�g�i2054�s�j��1314�N�Ɋ����������BChaillou de Pesstain�́A���y�I�t���������������B�������ނ��A�t�����X�{��̗�q�ɂ��������Ă���Raoul Chaillou�łȂ���A�ނɂ��Ă͉����m���Ă��Ȃ��B�����������Ȃ�AChaillou�AGervais�́A�����̉��y���ڂ����邽�߂ɃI���W�i���Ȏ���ω������A�g�傳����Roman de Fauvel�̉����ɋ��͂������̂�������Ȃ��B �����������ڂ́A�����̑��l���ɗR�����A���y�l���̋����قǂ͈̔͂������Ă���B34�̃��e�b�g�����邪�A�P����i�͂����Ƒ����BRoman de Fauvel�̌���i�t�����X��j�ɂ��ւ�炸�A���y�I�ȏ�������̑����̓��e����e�L�X�g�ł���B50�ȏ�̒P����i�͓T��`�����g�ł���AAlleluias,antiphones responses, hymns, versets�Ɠ��肳���B�S�Ȃ�lais,roudeaux�A�X�Ȃ�ballades���܂�ł���B�����̂Q�Ȃ͉��y�I�ɂ����I�ɂ�virelai�ł���B�t�����X��̒Z����������ɂ́A15��refrains��12��sottes chansons�̊ȒP�Ȉ��p������B�t�����X��̃e�L�X�g�̊��S��duplum�́A���e�b�g���璊�ۂ��ꂽ���̂ł���A11��fragments�ɕ�����Ă���B���ꂼ��̓e�L�X�g�ƘA�ւ��Ă���B �@Chaillou de Pesstain������������������������������ǂ����͒m���Ă��Ȃ����A������P��1315�N���ɗL�����������y�̃A���\���W�[�Ƃ݂Ȃ��̂͌��ł���B���̖��炩�ȖړI�́ARoman de Fauvel�ɂ��Ẳ��y�I�R�����g�����邱�Ƃɂ������B�����ČX�̍�i�́A���ɑ���W���x�[�X�Ƃ��đI�����ꂽ�B�������͕ς����邱�ƂȂ������p����A���̑��́A�T��`�����g�ɂ����Ă����A�V�����ɍ����悤�Ƀ����f�����O���ꂽ�B���邢�́AFauvel�ɑ������Ȍ��y���܂�ł�����̂��g�������B����ɂ��̑��́A�Â����y�\�[�X�\clausulae,���e�b�g�Aconducti�̃����X�}�ȂǁA�ɑ��ĐV�����e�L�X�g���̗p���ꂽ�B�����킸���̍�i�́A���t�����y���V�����Ȃ����B MOTET IN THE ROMAN DE FAUVEL �@Roman de Fauvel���̃��e�b�g�́A�S�̂Ƃ��āA���y�l���̂��͈̔͂ɂ����āA���p�[�g���[�̓���������B34�̍�i�̂����A�P�݂̂��S�����e�b�g�ł���A�Q�R��i�͂R���ł���B10��i�͂Q���ł���B�P���̍�i�̂����ł́A���e����e�L�X�g�����e�b�g�ɂ����Ă͎x�z�I�ł���B�S��i�݂̂��A�����̃t�����X��̃e�m�[�����������t�����X��̃_�u�����e�b�g�ł���B3��i�ȏ�́A���܂��܂ȕ��@�ŁA�t�����X��ƃ��e���ꂪ�������Ă���B ���e�b�g�̏ꍇ�A�����͂���炪�A���\���W�[���\�����Ă��邱�Ƃ͊m���ł��邪�A1315�N�܂ł̌`���̔��W�ɂ����邠����i�K���\���Ă���B��X�́A13���I�����̌����ȃ��[�h���Y����i�����o���B����ɁA�P�����̃t�����R�ɂ���ċL�q���ꂽ���R�ȃ��Y��������13���I���̍�i�������o���B����ɁAPierre de la Croix��13���I���̍�i�����o���B�������A�����̂��������Ƃ��d�v�Ȃ��̂́A�@Roman de Fauvel�̓�����̂����킸���ȃ��e�b�g�ł���B����������i���ɂ����āA��X�́A�`rs �mova�̏����̔��W�����邱�Ƃ��ł���B�����āA���̍ŏ��̉ʎ����ώ@����B�������̃��e�b�g�́APhilippe de Vitry�̘_�����ň��p����Ă���B�����āA�ގ��g�̍�ł���ƐM�����Ă���B����䂦�A���������P�S���I�̂`rs �mova�̍ŏ��̗Ⴊ�A�ǂ̂悤��ars antiqua�Ƃ͈قȂ��Ă���̂���m�邱�Ƃ͓�d�ɏd�v�ƂȂ�B �@Adesto-Firmissime-Alleluya(��15�|1�j�̖`���̐����߂́A�قȂ������x���̋L���@�̑g�ݍ��킹�̉\���������Ă���BPhilippe de Vitry�ɋA�����Ă��邱�̃��e�b�g�́A�s���Smodus��tempus�̗�Ƃ��āA�ނ̂`rs �mova�Ɉ��p����Ă���B�����ł�long��breve�́A�������Q���q�ƂȂ��Ă���B�������A�����ƒ���������imaximas)�A�Z��������isemibreve)����ƂR���q�ƂȂ��Ă���B�e�m�[����longs��maximas�́A���Smaximodus���Y�����ׂ��g�ݍ��킳��Ă���B�܂��Asemibreves��minims�́A�R�A���p�^�[���ł���Aprolatio���܂��R���q�n�ł��邱�Ƃ������Ă���B  �@Adesto-Firmissime-Alleluya�̉��y�I���ʂ́A���̌v�ʓI�\���̕��G�����ȒP�ł��邱�Ƃ���������Ă���B��X�́A2���q���Y�����s���Slongs��breve���ɂ���ĎY������邱�ƂɋC�Â��Ă���B�����Ė��_�A�V�����̂́A���y�̂��������ϓ_�Ȃ̂ł���B�����I�ȍ\���Ɋւ���S�́A���ׂ��������̂��K���I�Ȏ�舵�������BPierre de la Croix�̗l��������Ƃ���breve�̑����̈قȂ����ו����̕ς��ɁA��X�͍��A������Q�C�R�C�S�����̃O���[�v �@�����ЂƂ�Roman de Fauvel�̃��e�b�g�̗�́AGarrit gallus -In nova fer��(AMM,�mo.59)�ł���B�����Philippe de Vitry�ɋA�����Ă���A�`rs �mova�ɂ����Ă����p����Ă���B�e�m�[���͐Ԃ��L���@���g�p���Ă���BVitry�ɂ��A���F�ɑ����Ă̐ԐF�┒�����ɂ́A�������̈Ӗ�����������Ƃ����B�������A�����Ƃ���ʓI�Ȃ̂́A���S���������̉�����1/3�������A�s���S�ƂȂ邱�Ƃł���B�J���[���̎g�p�͐V�����A����������K�����Amodus�͍��F�Ŋ��S�A�ԐF�ŕs���S�Ƃ������Ƃ��������A����͐��m�ɁAGarrit gallus -In nova fer���ɂ����ďo������Bbreve�̕s���S�����̓J���[���ɂ���Ă��łɕs�ς̂��̂ƂȂ��Ă���B �y�� ISORHYTHM Garrit gallus -In nova fer���̃e�m�[���̃J���[���́A���̃��e�b�g�̋ߑ㐫�̂P�̑��ʂɉ߂��Ȃ��B�e�m�[���S�̂̃����f�B�̍\���̂��傫�ȏd�v���́A������X���A�C�\���Y���ƌĂԂ��̂Ɋւ��Ăł���B�C�\���Y���\���̖{���I�����́A�^���A�ƌĂ�铯��̃��Y���p�^�[���̌J��Ԃ��ł���B�e�m�[���̃����f�B�̌J��Ԃ��́A�����R�����ƌĂ�Ă��邪�A���Y���I�^���A�̂�������statements���܂�ł���A�ʏ�A���ꎩ�g�́A���Ȃ��Ƃ�1��̌J��Ԃ��͍s���Ă���B Garrit gallus -In nova fer���ɂ����ẮA��15�|2�Ɏ�����Ă���^���A�̂R���statements�́A�e�m�[���̂��ׂẴ����f�B�[��S�����āA���̃����f�B�́A���̕s�ς̃��Y���\���ŌJ��Ԃ����B����䂦�e�m�[���̑S�\���́A�Q�b�icolor)=6T(Talea)�Ƃ������Ŏ������B���e�b�g�̋ߑ㐫�̂���Ȃ��k�����́A�^���A���g�̂��̃V�����g���J���ȍ\���ɂ���Ď������B  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454675g/f104.item.zoom �y����  �p�^�[���̗������́A�R�����������ς��Z�[�W�̐^�̋x�������ŁA���S�Ƀo�����X����Ă���B�����ł́Amodus�����S����s���S�ւƓ]�����Ă���B�Ō�̋x���́A�^���A�̑S����������������Ă���A���e�b�g�̍Ō�ł́A�ȗ�����Ă���B �@Philippe de Vitry�́A�����A�C�\���Y���̔����҂Ƃ݂Ȃ���邪�A�C�\���Y���̊�{�͂��ꎩ�g�͐V�������̂ł͂Ȃ��������Ƃ͖��炩�ł���B�^���A�́A�N���E�Y���̃e�m�[���̃��Y���p�^�[���̔����`�̉����ɂ����Ȃ��B�����f�B�̔����́A����߂Ĉ�ʓI�ł��������B �Q�i�I�ߒ��ŁA�e�m�[���̔����p�^�[���͂�蒷���Ȃ�A���Y�����[�h�̞~�����玩�R�ɂȂ��Ă������B�����ɁA�e�m�[���̃����f�B�́A�����A���邢�͈قȂ������Y���W�o���ŁA���܂��܂Ȃ����ŌJ��Ԃ����悤�ɂȂ����B��X�́A13���I�̉��y�ɂ�����C�\���Y���ɂ��Ēʏ�̂��Ƃ͌����Ȃ����A�ŏ��̉Ԃ̎�������Ă���̂ł���B �@�C�\���Y���̔����҂́APhilippe de Vitry�ł�13���I�̔ނ�exclusive property�ł��Ȃ��BGarrit gallus -In nova fer���̃^���A�́A�����̗��Roman de Fauvel�̑��̃��e�b�g�������G�ł��邪�APhilippe de Vitry�ɋA���邱�Ƃ��ł��邢�����̃��e�b�g�́A13���I�̌��^�����P���ȃe�m�[���̃p�^�[���������Ă���BPhilippe de Vitry�̃^���A�́A�ނɋA�����Ă��Ȃ��ʂ�Roman de Fauvel���̃��e�b�g�ɂ悭���Ă���B �@��r���邽�߂ɁARoman de Fauvel�̃^���A�̂S�̃��Y���p�^�[�����P�T�|�R�ŏW�߂Ă���B���ꂼ��́A�e�m�[���ɂ����āA���S�ȃ^���A�A�R�����̌`���������Ă���B  �@��Ȏ҂����́A���R���邢�͌����ȒZ�k�������ׂ����������������R�������J��Ԃ����Ƃɂ���āA�C�\���Y���I�\���ɕω���^�����B���̉ߒ��͋^���Ȃ��A�v���C���`�����g�̃e�m�[���i�R�����j�̔����̂��Â����H���痈�Ă���B �ЂƂ̓T�^�I�ȗ�́AAve,Virgo-Ave gloriosa Mater- Domino,�ł���B���̃��e�b�g�́A13���I�ɔ��Ȑl�C���Ă����B�e�m�[���͂��ꂼ��A���Ƃ��Ƃ̃����f�BBenedicamus Domino(LU,p124)�̎��R������ȕϑt�Ƃ��āAstatement��2��J��Ԃ����B�������A���ɋ�������������Q��statements�̊Ԃɂ́A���Y���I�ȑΏƐ�������B�����f�B�͍ŏ��ɁA��T���Y�����[�h�̈�ʓI�p�^�[���ł���R�����P�ʂɕ��������B�����f�B�̑�Q�ϑt�́A�T�����p�^�[���ւƕω����A��P���[�h�ƂȂ�B  http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/e/e3/IMSLP324030-PMLP469240-m4_36-40.pdf Roman de Fauvel�ȑO�ɏ����ꂽ���e�b�g�ł́APierre de la Croix�����l�̃��Y�������̑������Y���������A����͈قȂ��������ł������B�ނ́A�R�����̍ŏ����A�����悤�Ȉ�ʓI�ȑ�T���[�h�̂X��statements�ɕ��������B�R�����̔����̂��߂ɁA�ނ͉�����ς����A������x�����ȗ����邱�Ƃɂ���āA�Ïk�Ƌً}�̊����n�������B�����������������H���炻��́A14���I�����̃C�\���Y���I�ȃ��e�b�g�ɂ����鎩�R�ȒZ�k�ւ̒Z���i�K�ł���ƌ����悤�B �@���������Z�k�̂����Ƃ������̗�̈���ARoman de Fauvel��Philippe de Vitry�ɂ���S�̃��e�b�g�AAdesto-Firmissime-Alleluya�ł���B���łɗ�P�T�|�P�Ō����悤�ɁA���̃��e�b�g�̃e�m�[���́A��Q���Y�����[�h���g���A�������Amaximodus�̃��x���Ɉڂ��Ă����B�����́Abreves��longs�̑���ɁAlongs��maximas�ł���B�R������5�����̃^���A�̂W��statements�ɂ���Ċg�債�����A���ꂩ��A5�����{�x���ibreve�j�ɂ�铙����������breves�Ɍ�����ꂽ�T�̉����ƂƂ��ɔ�������Ă���B���ʓI�ɁA�^���A�́A2/4���q�̂X���߂̑���ɂR���߂��߂邱�ƂɂȂ�B  ������1/3�ɂȂ��āA���Y�������S���s���S�ɂȂ��Ă��� �@Philippe de Vitry�ɂ������ЂƂ̗�́AGarison-Douce playsence-Neuma quinti toni�ł���B�����X�}�͑�T���[�h�ŁA���S�A�s���Slongs�̑o���̒Z�k�̌��ʂ�������Ă���B�V�����̃^���A�ɂ����āA���ꂼ��̊��Slong�́A9/8���q�̂R���߂ɓ������B�����āA���ꂼ��̕s���Slong�́A�Q��6/8�ɓ������B�R�������Z�k����Ĕ��������ƁA���Slongs�́A���̉�����2/3������i1/�R�ɂȂ�j���ƂɂȂ�B�s���Slongs�͎��g�̔����ƂȂ�B�Z�k���ꂽ�^���A�̍ŏ������̋��t�͏ȗ�����A���̍ŏ�����������ɒZ������B�i��P�T�|�T�ɂ���悤�ɁA�����ɉE�̓�d�_�́A9/8���q�̉����������j�B  �@ �@�@Philippe de Vitry���C�\���Y�������������܂��܂Ȃ������܂Ƃ߂�O�ɁA��X�́A14���I�̃��e�b�g�̐����̓����I�ȕ��z�ɂ��čl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B 14���I�̑O���A���e�b�g�̑����h�́A�C�\���Y���ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA�R���ł������Bduplum��triplum�́A�قȂ����e�L�X�g�������Ă����B�����Ă����炭�́A�e�m�[���͊y��ʼn��t���ꂽ�B��S��������������ƁA���͂�quadruplum�ɂ́A13���I�̃��e�b�g�̂悤�ȁA���g�̃e�L�X�g�͂Ȃ������B���̑���A�e�m�[���Ɠ�������ɂ���Acontratenor�Ƃ��ē��肳�ꂽ�B ���̔��W�́A�����̃|���t�H�j�[�ł����Ό���ꂽ�A���ꂼ��̓���������Ƃ͑ΏƓI�ɁA���������悲�Ƃɕ�����X���ɂ������B�䂦�ɁA14���I�̓T�^�I�ȂS���̃��e�b�g�ɂ����ẮA��̂Q�����͂قƂ�Ǔ�������A�e�m�[����R���g���e�m�[���̉���̏�ŁA�ܓx���邢�̓I�N�^�[�u�����Ă����B ���ł�3���̃��e�b�g�Ō���ꂽ�悤�ɁA�㐺��������ɁA���̌v�ʓI�\���ɂ���āA���̐������番�����Ă����B�����͒ʏ�Atempus��prolatio�P�ʂœ����A���̊��A�e�m�[�����R���g���e�m�[���ɔ����āAmodus���邢��tempus�P�ʂœ������B�����������擯�m�̕��w���́A��̃C�\���Y�����e�b�g�̓����̂ЂƂł���B �@�����̘A���I�ȍ�Ȃɂ����邱��܂ł̍�i�̔F������A�����́A�S�����e�b�g���A�R���g���e�m�[���̏ȗ��ɂ���āA�P���ɐ����̌������N����Ɗ��҂��邩������Ȃ��B����͎��ɂ͂����Ȃ邩������Ȃ����A�����̐������ЂƂ̒P�ʂƂ��Ă݂Ȃ���A�݂��ɑ���Ȃ��ł͊������Ȃ��悤�ɂȂ邱�Ƃ��ؖ�����Ă���BPhilippe de Vitry�ɂ��R�̂����̂Q���܂ނS�����e�b�g�̐������́A�e�m�[���ƃR���g���e�m�[���̗�����u�������邽�߂̃I�v�V�����ł���solus tenor�������Ă���B �Ȃ��Ȃ�A�������������͓�������ɏd�Ȃ��Ă���A�����͂����Ό��������肷�邩��ł���B�����Ă��т��сA�Е��́A�C�\���Y���p�^�[���ŋx���߂邱�Ƃɂ���āA�����₤�B�e�m�[���ƃR���g���e�m�[���̂��߂̒u�������Ƃ��ċ@�\���邽�߂Ɂisolus tenor�ɂ���āj�R���̉��t���s����ƁA�P��̃e�m�[���͏㐺���ɑ��āA�قƂ�Ǔ����a���̃T�|�[�g�������B ���̃T�|�[�g�𐬂�������ߒ��͕s�ϓI�ł͂Ȃ��������A�啔���́A�V���������I�ȃe�m�[���̃����f�B����邽�߂ɁA�����Ƃ��Ⴂ����̉��̘A������Ȃ��Ă����B���������ߒ��̌��ʂ́A�������̗��R�ŁA���ڂɒl����B ��P�̓_�ł́A�P�����̃e�m�[���͏�ɁA�^���A�ƃR�����̃C�\���Y���̐��m�Ȕ�����ۂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ������ƁB���̓_�ł́A�P�����̃e�m�[���͕s��I�ɁA�I���W�i���̃e�m�[�������f�B�[���痣��邱�Ƃ����邽�߂ɁA�����̃v���C���`�����g�ɂ���ĉۂ���ꂽ�������玩�R�ɂȂ����T�|�[�g�o�X�ƂȂ�\�����������Ă���B���������A�n�[���j�[���T�|�[�g����o�X���C���̏d�v���̔F���̌����́A14���I�̂����Ƃ��d�v�ŐV�������W�̂ЂƂ������Ă����i�G��ɁA15���I���ł́A�f���t�@�C�ɂ��h�o�X�̔����h�̚���Ƃ�����j�B �@�啔���̃C�\���Y���I���e�b�g�ł́A�㐺���̂ЂƂ��邢�͑o���̓e�m�[���̃^���A�̍ŏ��̉����ƂƂ��ɊJ�n����邪�AVitry�̂S�̃��e�b�g�́A�C�\���Y���\�����J�n�����O��introitus�������Ă���B�T���āA�e�m�[���͂��̂悤�ȓ�����ƈꏏ�ɂ͂Ȃ炸�A�㐺���͘A���I�ɓ�������A�͕�œ������肷��B��O���A���c�N�������g�S���i1342�|52�j���]����Philippe de Vitry��Peter-Clemens-Lugentium(No.12)�ł���B�����ł́A�e�m�[���́A�P�S���߂ɂ킽���Ă̓����Ƃ��āA���Y���I�Ɏ��R�ɁA�㐺���̔��t�ƂȂ�B���ꂩ��A�����ɑ�P�T���߂ɂăC�\���Y���̃^���A�̊J�n�ƂȂ�B Vitry�̃C�\���Y�����e�b�g�́A�����̂�����`�����W��\�����Ă����̂ŁA�ނ̎菇�������ł��܂Ƃ߂Ă������Ƃ́A�d�v�ł���B �C�\���Y���̗��j��ʂ��āA��X�́A�e�m�[���̃^���A�ƃR�������\������R�̈قȂ������@�����o���B �����̂Ȃ����������f�B���������̃^���A�ɕ������邱�Ƃ́A�����Ƃ���ʓI�ȉߒ��ƂȂ�B���̌`���ɂ�����Vitry�ɂ���ď����ꂽ�B��̃��e�b�g���A�����������y����Peter-Clemens-Lugentium�ł���B�����ł́A�e�m�[���̃����f�B�́A�R�����̔����킸�A�V�̃^���A��introitus�Ɋg�債�Ă���B ���̃^�C�v�̃e�m�[���́A����̃��e�b�g�R���N�V�������������Ώo�����A���̑����́A�v���C���`�����g�̃����X�}������ꂽ���̂��V������Ȃ���Ă���悤�Ɍ�����B �C�\���Y���e�m�[�����\������2�Ԗڂł́A�^���A�͂܂��A���e�b�g��ʂ��ĕs�ϓI�ɔ�������邪�A�����f�B���܂��P�`�Q�����������̂ł���B���̃R�����͂����A�^���A�̊T���ɓ������B���̂��߂ɁA�e�m�[���̑S�\���́A2C=8T,3C=9T�ȂǂƂȂ�B�������������̏ꍇ�A�R�����̏I�_�̓^���A�̏I�_�Ɉ�v���Ȃ��B���Ƃ��A2C=3T,3C=4T�ȂǂƂȂ�B����������i�́A�}�V���[�₻��ȍ~�̉��y�Ƃ̍�i�ɂ����Ĉ�ʓI�ł��邪�APhilippe de Vitry�̃��e�b�g�ɂ��ẮA�����s�K���ȗ���ŁA��x�����o�������B�����Colla jugo-Bona condit(No.9)�ŁA�R�����͂V�̃^���A��4�ԖڂŁA����2�Ԗڂ̉����ƂƂ��Ƀ��s�[�g���n�܂�B���e�b�g�̍ŏ��̕����̍Ō�ł́A�R�̕t�����ꂽ�����������f�B�����������A���Y���̊g��͑S�̂��Z�k����ČJ��Ԃ������O�ɁA�V�Ԗڂ̃^���A�ɏ]���B ���������Z�k�́APhilippe de Vitry�̂U�̃��e�b�g�ɂ����Č��o����邪�A�C�\���Y���e�m�[�����\������R�Ԗڂ̂����ł���B���łɒm���Ă���悤�ɁAPhilippe de Vitry�́A�^���A�ɂ����鉹���̑��ΓI������ω������鎩�R�ȒZ�k�����Ă���B�������ނ͂܂��A�R�����ƃ^���A���A���̂��ׂẲ��������m�ɔ����ɂȂ��ČJ��Ԃ���郂�e�b�g���������B���������ߒ��̓��e�b�g�ɂ����Ă͂͂邩�Ɉ�ʓI�ł��邪�A��̍�ȉƂ����́A���[�h�̈قȂ����g�ݍ��킹�ɂ����āA�A�����������̐��k�����������B�䂦�ɂ��Ƃ��Along-breve-breve-long�́A���S�A�s���Smodus,tempus�œǂ܂��A ���S����s���Smodus�ւ̕ω��������́A���ׂĂ̒�����1/3�ɂ������A�p�^�[���ɔ������ΓI�������܂��A�ω������B���S�A�s���Stempus�̍Ō�̂Qstatements�́A�ŏ��̂Q�𐳊m�ɔ����ɂ��Ă���B���m�ȒZ�k�́A�Ƃ��ǂ��A�ׂ��������ɂ�������Ă����B�قȂ����v�ʂ��邢�͂��Ƃ��Ƃ̃R������^���A�̘A������statements�Ŏg��ꂽ�k�����x�Ɋւ���K���ɏ]���āA�����f�B�͂����A��x���������ꂽ�B �@�e�m�[����R���g���e�m�[�������ɂ�����C�\���Y���I�\���̒ʏ�̃��\�b�h���m������ɉ����āAPhilippe de Vitry�́A�\���I���m����N���C�}�b�N�X���ʂ̂��߂ɁA�C�\���Y�����㐺����z�P�b�g�ɂ��K�p���n�߂��B��̍�ȉƂ����́A��b�I�Ȍ�����ς��邱�ƂȂ��A���������菇�̓K�p���g���A�����������B 4������i�́A�܂��܂���ʓI�ƂȂ�A�����鐺���́A���e�b�g�S�̂�ʂ��āA�����ɃC�\���Y���I�ɂȂ����B�����ɁA�^���A�̒����͂�蒷���A���̐��͂��Z���Ȃ�X���ɂ������B�C�\���Y���I�㐺���͒ʏ�A���������ᐺ���̌v�ʂ̕ω��ƂƂ��ɁA���邢�͐��m�ȏk���ɂ����Ĕ������ꂽ���������āA�e�m�[����R���g���e�m�[���̍\���ɏ]���Ă����B�H�ȗ�O�������āA���������ꍇ��duplum��triplum�́A�k�����ꂽ�ᐺ���̃^���A�̒����Ƀ}�b�`�����V�����^���A�ɂ����āA�V���������f�B�I�i�����������ł������B ���Y���̕��G���ɂ�����S������Ƃf���āA�z�P�b�g�͎g��ꑱ�������A�V���R�y�[�V������Y���I�Z�N�G���c�B�A�A�͕�A�J�m���Ƃ��������������ꂽ�H�v�ƈ�̉����Ă����B14���I�̌㔼�A�C�\���Y���́A�~�T�Ȃ␢���ȂƂ������A���e�b�g�ȊO�̌`���ɂ������Ό��ꂽ�B�������A�����̍�ȉƂɂ���đz�����ꂽ�����Ƃ����G�ŁA�����Ƃ����x�ɑg�D�����ꂽ���y�`�����܂��ɃC�\���Y���I���e�b�g�Ȃ̂ł������B THE SONGS OF JEHAN DE LESCUREL ���y�Ɋ֘A�������̂�Roman de Fauvel��ۑ����Ă���ʖ{�͂܂��o���[�h�A�����h�[�A�����h�[�̃��t�����ɈڐA���ꂽ���Ƃ�������i�̏��O���[�v�����܂�ł���B�����́AJehannot de Lescurel�̍�ł���B�������ނ̍�i�́A�@���I�ł��j��I�ł��Ȃ��B�T���Ă����́A�{��̈��̓`���ɂ�����s���Ȏ��ł���B �@Jehannot de Lescurel�ɂ��31�̏���́A���傫�ȉ��y�I�A���j�I�S������B�ʖ{�̍�i�̓o���[�h�ƃ����h�[�݂̂ɂ������y���Ă��Ȃ����A�R���N�V�����͂T�̃��B�����[�A15�̃o���[�h�A11�̃����h�[���܂�ł���B�����h�[�̂ЂƂ̓|���t�H�j�[�ƃ��m�t�H�j�[�̔ł�����B ���������e�L�X�g�́A���̓����\���̏ڍׂɂ����āA���Ȃ�ω��ɕx��ł��邪�A�����́A�R�̎��`����ʂ��A�����̓����I�ȉ��y�`�������肷���K�͂ȍ\���p�^�[�����m�����Ă���B���������`���̂ЂƂ͂��łɂ��̖��������Ă��邪�AJehannot de Lescure�̍�i�́A14���I�̍ŏ��̂��ׂĂ̂R�̑��݂������Ă���B���������`���݂̂��̗p���ALescurel�́A�g�����F�[���̃V�����\���̓`���I�`����͗��ꂽ�B�����A�ނ́A���m�t�H�j�[��i���D��ŁA�ЂƂ̓`���ɂ�����葱�����B �R���N�V�������̍ŏ��̍�i�ł��郋�t�����t�������h�[�́A�R���̃|���t�H�j�[�ł���B�����Adam de la Hale�ɂ��conductus�l��i�����A�����Ԃ��X�}�I�ł��邪�A�����悤��neume-against-neume�l���ŏ�����Ă���B����ɁA���Ԑ����͓��\�̊�{�I�����f�B�P���Ă���B����́A�R���N�V�������̂R�Ԗڂ̍�i�Ƃ��āA�S�̂̃����h�[�e�L�X�g�ƂƂ��ɁA�Ǘ����čēx�o������B���̃����h�[�̂Q�̔ł̂悤�ɁA���m�t�H�j�[��i�͈�ʓI�ɁA��葽���C������A13���I�̃g�����F�[���̃V�����\���������������X�}�����X���ɂ���B Lescurel�̍�i�͂܂��A�v�ʋL���@�ɂ����Ă����Â��V�����\���Ƃ͈قȂ��Ă���B�c�O�Ȃ��ƂɁA���̋L���@�́APierre de la Croix�Ƃ`rs �mova�̔��W�̒��_�ɒB�����V�X�e���̊Ԃ̉ߓn���Ɉʒu���Ă���B����䂦�A�S�`�T�̉��������̂Q�̃O���[�v�ɂ�����semibreves�̐��������߂ɂ͋^�₪�c���Ă���B���̂��߂ɁA���܂��܂Ȍ��㕈�̉������A���Y���̏ڍׂɂ����āA���Ȃ�قȂ������ʂƂȂ��Ă���B �ɂ��ւ�炸�A Lescurel�̃����f�B��Y���̗l���̓Ƒn�I���i�́A�\���͂�����ƌ��Ď���B�Œ肵���`���́A����炪�_���X�Ƃ̓Ƒn�I�Ȍ��т��������ߒ��ŁA�t�����X��̐����̂̎x�z�I�ȗl���ƂȂ����悤�Ɍ�����B�����f�B�̐��k���ɂ���āAJehannot de Lescurel�̉̂́A���̉ߒ����A14���I�̐����|���t�H�j�[�̖��J���O�̂����ł��������Ƃ�������Ă���B�o���[�h�A�����h�[�A���B�����[���A���Ƃ��Ƃ̑e��ȂƂ��납��|�p��i�ɍ��߂�悤�ȓK���ȗl�����l�Ă���̂́A�}�V���[�Ɏc���ꂽ�d���ł������B THE IVREA CODEX http://www.gotische-polyphonie.de/de/quellen/codex-ivrea Roman de Fauvel��́A���̏d�v��14���I�̎����́A�C�����A�ʖ{�ł���B1360�N���̋N���Ƃ���A�A���B�j�����̋��c�{��̉��y�I���ō��ꂽ�B���̓��e�́A14���I�O���ɍ��ꂽ���y�̑�\�I�A���\���W�[�ł���B80�ȏ�̍�i�̂قڔ����̓_�u�����e�b�g�ł���A�啔�����C�\���Y���ł���B21�̃��e����e�L�X�g�A14�̃t�����X��e�L�X���A21�̗��҂����������e�L�X�g������B�Q�T�̃~�T�ʏ핶�̃e�L�X�g�ɂ��Ă̓��e������̂́A�����ׂ����Ƃł���B�t�����X��̐�����i�́A���ΓI�ɏ��Ȃ��A�U�̃����h�[�A�T�̃��B�����[�A�S�̃J�m�����邢�̓V���X������B �ʖ{�͂����̉��y�̍�Ȏ҂ɂ��Ă͓��肵�Ă��Ȃ����APhilippe de Vitry�ɋA����ꂽ��̃��e�b�g�̏����̃\�[�X�ł��邱�Ƃ��ؖ�����Ă���B�}�V���[�ɂ��R�̃��e�b�g�ƂP�̃����h�[���܂܂�Ă���B3�����@�́A������i�̑啔�����߂Ă���B�����āA�X�̑���́A�C�\���Y�����㐺���ɑ��݂�����x����̂��̂ł���B THE CHACE�i��fuga) �I���K�k���Aconductus,���e�b�g�ɂ�����|���t�H�j�[�Z�@�̏����̘_�c�́A�J�m�����@�̗�����p���A���������̋Z�@�ւ̖��ڂȊW���L�q�����B�������ASummer is icumen in�͕ʂƂ��āA�J�m���́A�C�����A�ʖ{�ɂ�����S�̃V���X�ȑO�ɂ́A���S�ȍ�i�Ƃ��Ă͂܂��Ȃ������B����������i�̂ЂƂ́A���t�`�Ԃ����������ɂ�����chace�ƌĂ�A�����Ă��̖��O�͂����炭�A�ЂƂ̐����ƕʂ̐��������y�I�J�m�����������̋L�q�Ƃ��ĈӐ}����Ă����B �ǂ�������҂���ǂ���������҂�������������̗p���fuga�Ƃ��������t����ꂽ�Bchace�̓�d�̈Ӗ��́A�ЂƂ́h�ǂ�������h�A�����ЂƂ́h���h�ł��邪�A�^���Ȃ��A���̏�ʂ�`���J�m���̃e�N�j�b�Nn�g�p���������Ă���B�����āA�C�����A�ʖ{�̍�i�̂ЂƂ́A����������ʂ�`���Ă���B���̑��̂R�́A�ʂ̎�����舵���A���ꂪ�e�N�j�b�N�ł����āA���̉��y�I�L�q�ł͂Ȃ��Ƃ����ŏ��̂������B��̏؋�����Ă���B �@�t�����X���chaces�́A2���݂̂ł��邪�A���ꂪ�i�ꕔ�́j���j�]���̂R���̃J�m���Ƃ��Ĕ������ꂽ��ł������A���̂悤�ɉ��t����A�������͏o�ł��ꂽ�B���̎�̃J�m���̋N���́A�^�₪�c���Ă��邪�A���B�����|���t�H�j�[�Ɍ�����J�m�����@�̎U���I�ȏo����������A���w�I�ȃ��E���h�̎������甭�B�����Ǝv����B �����Ƃ��P�����C�����A�ʖ{����chaces�̂����ł����Ƃ��Â���i�́A����������������Ă���悤�Ɍ�����Btalent m'est pris�́A����Ȃ鋻����������B�Ȃ��Ȃ�A����͂������̕ϑt�`��������Ă��邩��ł���B�C�����A�ʖ{�ɂ����Ă����A����͂��قȂ����łłQ��o������B�����ăh�C�c�N���̎ʖ{�ɂ����A��葽�l�Ȏʕ������݂���B����ł͑S�̂��A6/8���q�ł͂Ȃ�2/4���q�ł���B�����ĂQ�͕ʂ̃h�C�c��̉̎��������A�ЂƂ́ADer Summer kummt�Ŏn�܂��Ă���B�݂��ɕ��G�Ȑ����������Atalent m'est pris�̂������̔ł́A�L�\�ȉ��y�Ƃ��h�ÓT�I�h�ȃ|���t�H�j�[�̃R���N�V���������������A�L���m��ꂽ�h���ȁh�ł��������Ƃ��������Ă���B ���̃��E���h��Summer�J�m���̊Ԃ̑����̗ގ����͖��炩�ł��邪�A����i�����ڊW������Ƃ̍l���́A�������ł��Ȃ��B�����炭���҂�,Frere Jacques��Three blind Mice�Ƃ̊W�̒����łƂł������悤���B  A New Contrafact on �gTalent m�fest pris�h �@�C�����A�ʖ{���̂��̑��̂R�̃J�m���́A��蒷���A���̓�����chace�̐����Ő���������蕡�G�ȍ�i�ł���B�����̃e�L�X�g�́A���܂��܂Ȏ�ނ̏�ʂ������ƕ`���Ă���A���R�̉��̖͕���������Ӗ��ȃV���u���������Ηp���Ă���B�������ASe je chant mains que ne suel(AMM No.60)�݂̂́A���̏�ʂ�`���Ă���B�������������A�����I�ɂ̓i���[�V�����I�ȃe�L�X�g�ɂƂ��āA�J�m���͂��܂�K���Ƃ͌������A�����ĂR����chase���A�ŏI�J�f���c�܂ő����Ă���B�������J�m���́A�z�P�b�g��������Ƃ������Y���̎g�p�ɂ����āAtalent m'est pris�̗�ɏ]���Ă���B�����̂��������p�b�Z�[�W�́A���g�債�A���G�ɂȂ�B�����āA���≹�y�̋L�q������A�ł���b�I�ȏd�v���������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B �@Se je chant mains que ne suel�̍�҂������������Ƃ́Achase���ʏ�A�����L�q����Ƃ�����ʊT�O�ɑ���Ӗ��ł���ɈႢ�Ȃ��B���������T�O���t�����X���chaces�ɂ̂ݐ^���ł���ƐS�ɗ��߂�ꂽ�Ȃ�A���̈�ʓI�����̐������ł��邾�낤�B���̑���chaces�ȏ�ɁASe je chant mains que ne suel�́A�ŏ��̐Â��ł�����肵�������ƁA��i�̒��S�������`������Ō�̐��������ƕ`���ꂽ��ʂ̃R���g���X�g���ۗ������Ă���B �Z�N�V�����̕����͂����炩�ɁA�����f�B�ɂ����Ē�`����Ă��邪�A�����̓J�m���̉��t�Ŏ��R�ɏd�����Ă���B�䂦�ɁA���ɂ����邠���鐺���̑Q�i�I��܂́A������Ԃ����o���B���ꂩ��A�P�ÂA�����͐Â��ɂȂ��Ă����B���̋��т̃��A���Y���͖��炩�ł��邪�A���̃��Y���̕��L����舵���́A���y�I�L�q�̂��������ꂽ���x���ɂ܂œ��B���Ă���B ��i�͊T���āA�s���Stempus,mayor prolatio,���Smodus�ɂď�����Ă���B���̃N���C�}�b�N�X�t�߂ł́A�Q���邢�͂R��breves�ɓ������P�ʂ��s�K����altenatio�ƂȂ��Ă��鎞�ɂ́A�����͂��̈��萫�������Ă���B���̌��ʁA�ߑ�̍Z���̏��߉��͂������̂���������A�����A�C�ӂƂȂ��Ă���Bs�����A2/2���q�̏��߂��A�v�ʓI�P�ʂ̕s�K���ȏꏊ�ɓK���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�X�̐����ɑ��鏬�߉����ǂ�����A���������g�ݍ��킹�́A���̍����₵�A���ꂼ��̐�����3���q�����炽�Ɏn�߂�ɂ����Ď���ɏk�����鍬�����������Y���̖L���ȑR�ށB �J�m���̃e�N�j�b�N�̂��������I�݂ȊJ���ɂ���āASe je chant mains que ne suel�̍�҂́A�L�q���ꂽ���y�̌���ɂ�����m�I�ȉ��t���Ȃ���邱�Ƃ����҂��邱�Ƃ��낤�B �@chase�̃J�m���̃e�N�j�b�N�͂��̑��̃|���t�H�j�[�`���Ƃ͕�����Ă��邪�A�����̃e�L�X�g�́A���ꂪ�t�����X��̐������̓`���͈̔͊O�ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���BBamberg�ʖ{�iNo.�X�Q�j�̂��郂�e�b�g��duplum�́A�htalent m'est pris�@de chanter"�Ŏn�܂邪�A������ł́A���̓J�b�R�[�ł͂Ȃ��A���Ɉ����ꂽ�������̂����Ƃ��Ă���B���l�ɁA�����y���G�ʖ{�̃��e�b�g277��duplum�ł́A�hSe je chant mains que ne suel�h�̍s�Ŏn�܂邪�A���̑����͈قȂ��Ă���B�����ł͎���͂�Ԃ��ւ̈��ł͂Ȃ��A�����ɑ��闊��Ȃ����ł���B �����̂Q�̗�̂ǂ���ɂ����Ă��A�e�L�X�g�̓���̍s�͓��������f�B�ƂȂ��Ă���Achaces�ƌÂ����e�b�g�̊Ԃɂ͉��璼�ڊW������悤�ȗ��R�͂Ȃ��B�����炭�A����r�͂Ȃ��݂̂��鎍�s��t���������p����ʏ�̂����ɏ]���Ă��������ł������B������������́ASe je chant mains que ne suel�̑�P�s���ӂ��̈قȂ����̂Ɍ���鎖���ɂ���Đ��܂ꂽ�̂ł��낤�BDouce308�ɂ́A���̃o���[�h�̍ŏ��̍s���s�K�ɂ����y�����Ă��Ȃ��B ��苻���[�����Ƃ́A�}�V���[�́A�ނ̃o���[�hNo.12�ɂ����郋�t�����Ƃ��Ă̍s�̎g�����ł���B�o���[�h�̃��t������cantus�́A�����f�B�I�ɂ͑�S���߂������ASe je chant mains que ne suel��chace�̖`����Ɠ���Ȃ̂ł���B�}�V���[�͂����ŁA��������菜�����A�����炭�̓I���W�i���Ȍ`����Ă���i��P�T�|�V�j�B  �Q�̍�i���悭�m��ꂽ���t��������̓Ɨ��������p���N���Ƃ��Ă����Ƃ́A�l���ɂ����B����������炪���ځA�֘A���Ă���̂ł���A��X�́A�}�V���[������chace�̍ŏ����������p�������A���邢�́Achace�̍�ȉƂ��}�V���[�̃��t���������p�������̋�ʂ͍���ł���B����ɁASe je chant mains que ne suel�̃e�L�X�g�͊��S�ɁA�}�V���[���ނ̂�蒷�����Ŗ��炩�ɂ����͂�Ԃ��Ǝ��ւ̈���\�����Ă���̂ł���B �������������ƈ�v�́A�ʏ�́A��ҕs�ڂ̍�i�����Ȓ����̍�ȉƂɋA����悤�ɂ�����̂ł���B���������̏ꍇ�́A���̂悤�ȋA�����́A�}�V���[�̍�i�̎ʖ{�R���N�V������Se je chant mains que ne suel���܂܂�Ă��Ȃ����Ƃɂ���Ĕr�������B����䂦�ɁA��X��chace�̒m���Ă��Ȃ���ȉƂ����肷�邱�ƁA��X�́A���Ȃ��Ƃ��A���̍�ȉƂƃ}�V���[�́A���y��chase�̑o���̔��W�̓��m�ł������Ƃ������ƂɂȂ�B �C�����A�ʖ{���̂S�̗�́A�ۑ�����Ă������ŁA���S���Ɨ�����chaces�̑S���̃��p�[�g��[�ƂȂ�B�������A���̌`���́A�������������Ȃ���i���Ӗ�����悤�ɂ݂��邱�Ƃ����͂邩�ɏd�v�Ȃ̂ł������B talent m'est pris���������̔ł������Ă���̂́A���ꂪ���L���m���ASe je chant mains que ne suel�̑�Q�̎ʕ����k�t�����X�N���̑�Q�̎ʖ{�̒f�ЂɊ܂܂�Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B�����f�Ђ́A��T��chace�̍Ō㕔�������܂�ł���B�ŏ������́A�ʂ̂��傫�Ȏʖ{�̕ʂ̂Ƃ���ɂ����āA�����ɂ͂Ȃ��B �ʂ̗Ⴊ�ǂ̒��x����ꂽ�̂��A��X�͒m��R���Ȃ����Achaces��14���I�ɂ͌����Ē��������̂ł͂Ȃ��������Ƃ������؋��͂���B����������chace�͂��̃J�m���̃e�N�j�b�N��ێ����Ă������A���̋L�q����@�\������ꂽ�B�}�V���[��Lai11�ł́A�����̃X�^���U���Achaces�Ƃ��ē��肳�ꂽ�R���̃J�m���ł���B����Lai12�ł́A���肷�ׂ��ڈȂ����A���ׂĂ�12�Ȃ͂R���̃J�m���ݒ�ƂȂ��Ă���B���l�̃J�m���̓}�V���[�̃o���[�h17�ɂ�����A���ꂼ��̐����ɂ͈قȂ����e�L�X�g���t�����Ă���B�z�P�b�g�̃p�b�Z�[�W�͂�������19�̃J�m���̂������Ɍ���邪�A�����̓e�L�X�g�Ƃ͓��Ɋ֘A���͎������A�����������̃^�C�v�̒ʏ�̗�ƂȂ��Ă���B 14���I�̏I���Ɍ������Achace�̋L�q�I�v���O�����I���_���A�t�����X��̃��B�����[�̑����ɍēx�����悤�ɂȂ����B����������i�̂����̂ЂƂAOr sus vouv dormez trop�́A�C�����A�ʖ{�Ɋ܂܂�邪�A�����炭�͂��Ƃɑ}�����ꂽ���̂ł���B�����̃��B�����[�̑啔���́A�p�X�g�����̃e�[�}�������A���̋L�q�I���ʂ��A���̉̐��̐^���Ɍ��肵�Ă����B�v���O�����I���y�́Achace����J�m�����@�ɂ���ĉۂ��ꂽ�������玩�R�ł������`���ւ̕ϑJ�́A�\��sensible�Ɍ����邪�A�|���t�H�j�[�̐����̂̂��߂ɓK���ȗl���ɂ́A�}�V���[�ɂ�锭�W��҂��˂Ȃ�Ȃ������B �@�t�����X���chace�́A14���I���A���̍��őR����悤�Ȃ��̂��Ȃ��킯�ł͂Ȃ������B�C�^���A���caccia�Ƃ̊W�͊����^�₪���邪�A�C�^���A�̐����|���t�H�j�[�Ƃ̊֘A�́A�l�����邱�Ƃ��낤�B��蒼�ړI�Ȋ֘A�́Achace�ƁALlibre Vermell�ƌĂ��J�^���j�A�̎ʖ{����casa�ƌĂꂽ�R��i�Ƃ̊Ԃɂ���悤�Ɍ�����B�����̍�i�́A���e����̃e�L�X�g�ŁA�����}���A���]���Ă���A��u���b�N�͂���炪�Q�܂��͂R���̃J�m���ʼn̂��邱�Ƃ������Ă���B�Q�͒Z�����E���h�ŁA��̐����������܂�ł���B�����ЂƂ͂�蒷���A��y�ʓI�L���@�ŁA�`�����g�̂悤�ȃ����f�B�ł���A�z���̃J�m���ł͂Ȃ��B���ׂ�3��i�́A���y�I�L�q���I�Ȃ��̂ł���A�{���I��chace�̐��i�ł͂Ȃ��Ō�̎c��Ƃ��đ��݂��Ă���B |