| MEDIEVAL MUSIC

��14�� |

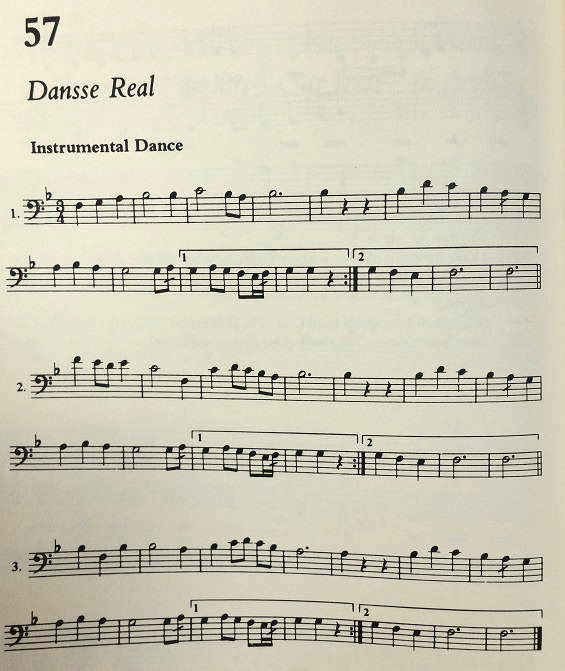

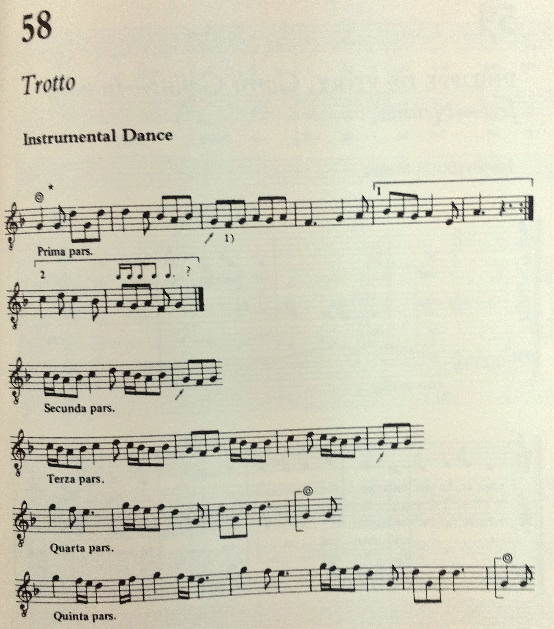

| ��355(325) �b�g�`�o�s�d�q �@�w�W Sacrred and Secular Polyphony in the Thirteenth Century �P�R���I�́A����܂ŕʂ̓������ł������y�����Ԃ̐V�����W�̖ڌ��҂ł���B�������A�|���t�H�j�[�͋���y�Ƃ̗̈�ɂ������B�ނ�̓|���t�H�j�[���A�g���[�v�X��Z�N�G���c�B�A���܂ށA�T��`�����g�̑����Ƃ��Ďg�����B�����ď@���I���邢�͓����I�ȃ��e���ꎍ�̃Z�b�e�B���O�̂��߂ɂ��p�����B�ꍑ��Ő����̌�y�̂��߂̉��y�������l�́A�قƂ�ǃ��m�t�H�j�b�N�\���O�̐��E�ɕ��������Ă����B 13���I�̐����t�����X�ꃂ�e�b�g�̏o���ƂƂ��ɁA�Q�̓������������B14���I�ɂ����Ă����A���m�t�H�j�b�N�\���O�͏����ꑱ�������A�����͂܂��Ȃ������B����A���ɂ͐����|���t�H�j�[�̔ɖɂ���Ē�����ԂƂȂ��Ă��܂����B �T��I�|���t�H�j�[�̐V�����`���̌��ʂ́A��蒼�ړI�ł���A����䂦�A���h���}�e�B�b�N�ł���B1225�N�܂łɁA�I���K�k���̍�Ȃ����ƂȂ�A���̐��I�̔��܂łɁAconductus�͂قƂ�ǐ�ł����B ���e�b�g�͂��܂�A�ہA���̌�̂T�O�N�ɂ킽��A�P�Ȃ鑼�𗽉킷�鑶�݂݂̂Ȃ炸�A�|���t�H�j�[��i�̂قƂ�ǗB��̌`���ƂȂ����B��X�͂��̓�����̏����āA����䂦�A��X�́A���e�����t�����X��̐������e�b�g��13���I�̃|���t�H�j�[�̑�\�Ƃ��Ă݂Ȃ��̂ł���B �@�f�B�X�J���g�N���E�Y���ւ̑���ł���t�����X��̎��̒lj��́A���Ȃ�g���[�v�X�Ƃ��Ẵ��e�b�g�̑n���ɖ��ڂɊW���Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B����͂����Ƃ��Â����e�b�g���p�[�g���[�₻�̎��g�̌`���̖��̂��炠���炩�ł���B13���I�ɂ́Amots�͐����̂̃e�L�X�g����ʓI�ɕ\���Ă����B���ꂪ���e���ꉻ����motetus�́A�����t�����X��e�L�X�g�����N���E�Y���ɑ��閼�̂Ƃ��ēK���Ă����B ���e��������ނ���t�����X�ꂩ�炻�̋N��������Ƃ������Ƃ́A���e����e�L�X�g�����������e�b�g���Ɨ������`���Ƃ݂͂Ȃ���Ă��Ȃ������A�Ƃ������Ƃ������B�����ɁA���e����̃g���[�v�X������������N���E�Y���́Acum littera�Ƃ��āA����ɃN���E�Y���ł��葱�����B���̃t���[�Y�̓����X�}�I�`�����ނ���V���r�b�N�ȃ|���t�H�j�[�ɓK�p���ꂽ�B �������A�����炭�A�t�����X��e�L�X�g�����N���E�Y���͐����I��y�̂��߂Ɋ�}����A�I���K�k���Ƃ͂Ȃ��@�\�I�W�������Ă��Ȃ������B���e����e�L�X�g������i���A���������@�\������Ɏ����A�������܂����e�b�g�Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ����B ���l�b�T���X����܂łɂ́\���̂悤�Ȍ���̃p���h�b�N�X�����݂��邪�\�t�����X�ꂩ��R���������̖��́imotetus)�́A�قځA���Ȃ郉�e����e�L�X�g�ɂ���ꂽ�|���t�H�j�[�ɑ��Ă̂ݓK�p�����悤�ɂȂ����B LATIN AND FRENCH MOTETS�i���R�Q�U�j ������x�A���e����ƃt�����X�ꃂ�e�b�g��13���I�̊ԁA���s�������W���Ă������B �t�����X�ꃂ�e�b�g�ƃg�����F�[�������̐������ƂɊW������ʂȓ������l����O�ɁA���҂̃^�C�v�ɋ��ʂ����������舵�����Ƃ͗L�p�ł��낤�B���҂͂��Ƃ��Ƒ��݂��Ă����N���E�Y�����e�L�X�g�����邱�Ƃ���n�܂����B�����āA�����N���E�Y���͂����A�e�m�[���̃e�L�X�g�̃��e����g���[�v�X�ɑ��ĂƁA�t�����X��̐����̂ɑ��Ẳ��y�����������B �y���^���̃N���E�Y��Ex semine�ɑ��Ă���ꂽ�قȂ����e�L�X�g�́A���������ߒ����������B���e�b�g��n�����鎟�̃X�e�b�v�́A�f�B�X�J���g�N���E�Y���`���ɂ�����V�������y�̍�Ȃł���B��ȉƂ����́A�V�������e�b�g�̂��߂ɁA�m�[�g���_���N���E�Y���̃e�m�[����p�����B�����������͂܂��A����܂ł̓|���t�H�j�[�ɂȂ��Ă��Ȃ������`�����g����e�m�[�������������Ă������̂ł��������B ���������P�[�X�ł́A��X�͏����I�Ȗ��ɒ��ʂ���B��X�́A���e�b�g���V�������ꂽ�̂����邢�͌��݂͎���ꂽ�N���E�Y�����x�[�X�ɍ��ꂽ�̂��A�K�������킩��Ȃ��B���Ƃ��N���E�Y���ƃ��e�b�g�̗������ЂƂ̍�i�Ƃ��đ��݂��Ă����Ƃ��Ă��A��ɖ�肪��������킯�ł͂Ȃ��B�������̏ꍇ�A�I���W�i���ȃ��e�b�g�̓e�L�X�g�̓P���ɂ���āA�N���E�Y���ւƐ�ւ����Ă��邩������Ȃ��B���łɍL�͂ȃN���E�Y���̃R���N�V����������ȏ�g������K�v���͂قƂ�ǂȂ��悤�Ɏv����B���̂悤�Ȃ��Ƃ��咣�ł���̂͂������Ȃ���A�N���E�Y���ƃ��e�b�g�́A13���I�̍ŏ��̔����I�ł́A���y�I�ɓ��ꃌ�x���ł������Ƃ������ڂ��ׂ��ؖ��Ȃ̂ł���B CONDUCTUS MOTET �V������Ȃ���悤���A�����̃N���E�Y���R���ł��낤���A�����̃��e�b�g�̑命����2���݂̂ł������B��菭�����R���A�S���ł���A���ׂĂ̐����̓e�m�[����œ����e�L�X�g���̂��A���̌��ʂ��Aconductus motet�Ƃ��Ēm���Ă���`���ł���B�ꕔ�̓t�����X�ꃂ�e�b�g�ł��邪�A�啔���̓��e����e�L�X�g�ł���B�e�L�X�g�̑����́A�e�m�[���̃e�L�X�g���g���[�v�X���������̂ł���B �y���^���̃N���E�Y��Ex semine�́A�ēx�悢��ƂȂ�B���̎����conductus motet�́A���e����ƃt�����X��̗����̉̎��̂��̂����݂����B conductus�Ƃ����p��͂��̃^�C�v�̍�i������̊ϓ_���烉�x��������ȏ�ɕ֗��Ȃ��̂ł���B�Q�`�R���������̎����̂��Ƃ����A�C�f�B�A��conductus���痈�Ă��邱�Ƃ͋^���Ȃ��Aconductus��conductus motet�Ƃ����ӂ��̌`���̊Ԃ̍������A���炩�ɂP�R���I�ɂ͑��݂���B �m�[�g���_���ʖ{���̐^��conducuti�̃R���N�V�����A����W1�ʖ{�́A�e�m�[���̂Ȃ�conductus motets���܂�ł���B����炪�ǂ̂悤�ɉ��t���ꂽ�̂��͂킩��Ȃ��B����ꍇ�͉��y�I�ɖ������������ʂƂȂ����ł��낤���A�����łȂ��ꍇ�����������Ƃ��낤�Q�B conductus motete�̏㐺���͒ʏ�A�e�m�[�������ɒu�����X�R�A�`���ŏ����ꂽ�B�e�m�[���͂��̊ԁA�Ō�܂Ō����Ă����Bconducti�̃R���N�V�������ɂ���������i�������ꂽ���L�����ۂ̐��������A���邢�͒P���Ƀe�m�[���p�[�g�����ʂ��邱�Ƃ�Y��Ă��܂������Ƃ͏\���ɂ��蓾�邱�Ƃł���B �Ƃɂ����Aconducti��conductus motets�̍��p�́A���炩�ɁA��҂��v���C���`�����g���conductus �l���̐ݒ�Ƃ��ċL����邱�Ƃ𐳓�������̂ł���B �@���y�`���Ƃ��āAconductus motet�̖��͒Z�������B���̏��ł͂����炭�͂������̓_�ŁAconductus�̂���ƊW���Ă������A�ЂƂ̐������������e�L�X�g�������鍢����A���̏I���������������ƌ����邾�낤�B conductus�l���͂قړ��������̐��ƂƂ��ɁA���������̃t���[�Y���������v�������B�t���[�Y���قȂ鎞�ԂɊJ�n������I��������A�͕��canon�̒��ɏd�������肷��ӏ��́A�P��̃e�L�X�g�Ŏg�p���邽�߂ɂ́A�啝�ȕύX��K�v�Ƃ��邱�Ƃ��낤�B ���������ύX�́ASederunt�ɂ�����y���^���̂S���ݒ肩����ꂽconductus motets�ɂ����čs��ꂽ�B�������A���̎�@�͈�ʓI�ȏ��F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���̑���A���������Ɍ��t��t���������Q�́Aconductus motet�����S�ɕ������邱�Ƃō������ꂽ�B ���l���ȉƂ������̗p����������́A�������ɂ͊�Ɍ��������A����́A�ނ炪���ʂ��������l����A���S�ɘ_���I�Ȃ̂ł������B �ނ�͒P���ɁA�Ǝ��̃e�L�X�g���e�m�[���̏�ɍڂ����B���̌��ʁA��X�͍���A13���I�̃��e�b�g�̖{���I�ȓ����Ƃ��āApolytextuality�i�G�e�������ʁX�̉̎����̂����Ɓj�̎g�p���l����悤�ɂȂ����B �������������́Aconductus motet�����������Ƃ��Ă͂����邪�A�������A�m����13���I�̌㔼�ɑ��ẮA���m�ł���B����ɁApolytextuality�́A���̌�̒�����l�b�T���X����ʂ��āA���e�b�g�̓����ƂȂ�̂ł���B POLYTEXTUAL MOTETS�@�@�@�@�@�@ ���e�b�g��polytexutuality�̏o���́A�V�����A������������悤�ȗp�������BDouble motets��2���̏㐺���i�e�m�[���ƍ��킹�ĂR���j���Atriple motets�͂R���i�e�m�[���ƍ��킹�ĂS���j�̏㐺�������g�̃e�L�X�g�ƂƂ��Ɏ����Ă���B ����ɁA�_�u���A�g���v�����e�b�g�̓e�m�[���������A���ꂼ��̃N���X�́A���̖��O��������������Ɖ̎��������ƂɂȂ�B���Â��ʖ{�ł́A�e�m�[���̉��̃V���u���̔z�u�͒ʏ�A�I���W�i���`�����g�Ɠ��ꂪ����Ă���B����̎����ł́A���������z�u�͖��������X���ɂ���A�e�m�[���p�[�g�̖`���ŁA�e�L�X�g�����ʃ^�O�Ƃ��ėp����X���ɂ���B �����������H�́A�A���e�b�g���T��`�����g�Ƃ̋@�\�I�ȂȂ���������Ă���A�e�m�[���͐����Ƃ���������y�I�ɂȂ��Ă���\�������邱�Ƃ������Ă���B�_�u���A�g���v�����e�b�g�̔��W�́A����̃e�L�X�g�����t�����X�ꃂ�e�b�g�̏o���ɏ]���Ă���A���Ȃ郂�e�b�g�̐��s�ɉe����^�����\��������B ������̏ꍇ���ADouble motets��triple motets�Ƃ����p��́A�e�m�[����̈قȂ�e�L�X�g���܂ސ����̐��������̂ł���A��i���̑S�����̐��������킯�ł͂Ȃ��B�e�m�[���̃����X�}��motetus���Q�����e�b�g�́A�p��Ƃ��Ắhsingle motet"�Ƃ������ƂɂȂ�B�ʏ킻�̂悤�ɌĂ�邱�Ƃ͂Ȃ��̂����B �@�m�[�g���_���ʖ{�̌Â����p�[�g��[�ł́A�Q�����e�b�g�́A�R���̃��e�b�g�����͂邩�̂��̐��͑������A���̂قƂ�ǂ́Aconductus motets�ł���B�S�����e�b�g�͔��ɋH�ł���B���������́A���e�b�g�R���N�V�����ɂ����āA13���I�㔼����}���ɕω�����B�����āA3���̃_�u�����e�b�g���W���`���ƂȂ��B �@�_�u�����e�b�g���������邱�������ω��Ƃ͕ʂɁA�P�R���I�㔼�ɂ�����`���̎��n��I���W�́A�ǐՂ�����ł���B�g�����F�[���̉̂̎ʖ{�Ƃ͈قȂ�A���e�b�g�̎ʖ{�͍�Ȏ҂̖��O���قƂ�NjL����Ă��Ȃ��B����ɁA�ނ�́A�Â����̂ƐV�������̂Ƃ𖧂��ɍ������킹������ŁA���e�b�g���O���[�v������B �����y���G�ʖ{�̍Ō�̂Q���q�̂悤�ɁA���p�[�g���[�ւ̌ォ��̒lj����܂�ł��镔���ɂ����Ă����A�����̃��e�b�g�́A�g���[�v�X��N���E�Y����contrafacta�Ɏ��Ă���B�����������e�b�g�́A�g���[�v�X��N���E�Y����contrafacta�̂悤�Ȍ`���Ƃ��Ă̑��݂͒m���Ă��Ȃ��ɂ�������炸�B���������P�[�X�ł́A���e�b�g�����ۂɌÂ��̂��A���邢�͒P�ɐ̂Ȃ���̍�ȉƂɂ���i�ł���̂��f����͍̂���ł���B ���ׂĂ̍�ȉƂ��ێ�I�ł���킯�ł͂Ȃ����A�ꕔ�̃��e�b�g�ł́A�|���t�H�j�[���W�̐V���������������n�߂Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B�����̍�i�́A���j�I�ȏd�v���Ȃ����̂ł͂Ȃ��B�����Ă����̂悤�ɁA�i���I�ȏ����h�̎����́A����̐���̓`���ɂȂ�悤�Ȍ`����Z�p�̐V�����T�O�������B �@�|���t�H�j�[���W�̐V���ȕ����́A���e�b�g��cundutci�Ɣ�r�����Ɠ��ɂ͂����肷��B�l���̓����conductus�̐��������錚�ݓI�ȍH�v�̂��߂ɁA���e�b�g�͊e�����ɓƓ��̃����f�B�ƃ��Y���̐��m��^���邱�Ƃɂ��A�l���̑��l�����ւ���B���_�A������x�܂ł́A�����������l���́A��������̃��e�b�g�ɓ��݂��Ă������̂ł���B�J��Ԃ����Y���p�^�[�����T���[�h���Y���̕p�ɂȗ��p�́A���łɃe�m�[�����㐺����N���E�Y���̐������番�������̂ł���A�����̐����̊Ԃ̍\���I�ȑ���ɂ́A���Ȃ��Ƃ��A�����I�ɂ́A���̑��݂ɑ��āA�قȂ����e�L�X�g���^�����Ă���B ���ꎩ�̂ł́A���������ߒ��́A���ꂼ��̐����̌ŗL�̐������������A��ȉƂ����ɂ���Ȃ�傫�ȑ��l���𐬂���������������߂�����̂ł���B ���e�b�g�̋N�����g���[�v�X�ł������Ƃ���A�A�����炭�́A�_�u�����邢�̓g���v�����e�b�g�ɂ�����֘A�����e�L�X�g�̎g�p������ł��邾�낤�B�Ƃɂ����A�e�L�X�g���^�̃g���[�v�X�ł���A���e�b�g�ƃg���[�v�X�̊W�͖��ĂȂ̂ł���B ���炩�Ɋ֘A����e�L�X�g�����������e�b�g�ɂ����ẮA���e�b�g�ƃg���[�v�X�̊W�͞B���ł���B�Ȃ��Ȃ�A���e�b�g�ƃg���[�v�X�͐����ł���t�����X�ꂾ����ł���B �e�L�X�g�̍��ق́A�قȂ錾��̃e�L�X�g���������̃��e�b�g�ɂ����āA���炩�ł���B�����y���G�ʖ{�̂�����q�ɂ͂P�P�̂����������e�b�g������A�����ł�dupula�����e����Atripla�������t�����X��ŏ�����Ă���B����Ȃ鏭���̂��������o�C�����K�����e�b�g�����̎ʖ{�̕ʂ̏ꏊ�Ɍ�����B �����̍�i�̈Ӑ}���ꂽ�@�\�́A�z�������Ȃ��B�ʂ̎ʖ{�Ō�������̂̑����͗��������e����e�L�X�g�ƂȂ��Ă���B������������Ƃ����āA������̕����I���W�i���Ȍ`���ł���킯�ł͂Ȃ��B�������A����炪�e�L�X�g�́i���l�I�j��i�ŗl���̑��l����B�����悤�Ƃ��Ă���̂ł���A����́A��ʓI�ȏ��F���Ȃ������͂��Ȃ����̎����ɂ����Ȃ�Ȃ����낤�B �啔���̃��e�b�g�́A�قȂ邪�֘A�͂��Ă���e�L�X�g������Ŏg�p���Ă����B���y�̑��l���̔��W�̏o���_�Ƃ��āA���������قȂ����e�L�X�g�̑��݂́A�\���Ȃ��̂ł������B RHYTHMIC DEVELOPMENTS IN THE LATER THIETEENTH CENTURY �����̃��e�b�g�́A���[�h���Y���Ɉˑ����ăN���E�Y���ƂȂ����Ă������߁A�e�m�[���Ə㐺���ňقȂ郂�[�h���g�p���邱�Ƃ͕��ʂ̂��Ƃł������B�㐺�����݂��ɋ�ʂ���_���I���܂��B��̉\�Ȏ�i�́A����Ɠ����ߒ��ނ��Ƃł������B����䂦�ɁA���Ƃ��A�e�m�[���͑�T���[�h�Adupulum�͑�P���邢�͑�Q���[�h�Atriplum�͑�U���[�h�Ƃ��������e�b�g�����݂����B�������������@�̒P�����́A���͓I�ł͂��邪�A����Ȃ锭�W�̂��߂̋@��͂Ȃ��A���̊��Ԃ͒����͂Ȃ������B �����������W�̍ŏ��̃X�e�b�v�Ƃ��āAtriplum�ɂ������U���[�h��breves�́A����ɒZ�������ɕ�����ꂽ�Bsemibreves�͂���܂łɂ��g���Ă������Along��breve�̃t�������Ŏ������V���u���̑����`�ԂƂ��Ă̎g�p�݂̂ł������B �V�����o���_�́Asemibreve�����ꎩ�g�̃V���u���������Ƃɂ���āA�Ɨ����������ƂȂ邱�Ƃł������B�t�����X�ꃂ�e�b�g�APucelete-Je languis -Domino�́A�����������W�̏����i�K�������Ă���B �e�m�[���͕s�K���Ȓ����̃t���[�Y�������Ă��邪�A��T���[�h�œ����������œ����B���̊ԁAduplum�͑�T���[�h�̂ЂƂ̒����t���[�Y�ƂƂ��ɁA��Ƃ��đ�Q���[�h�œ����Ă���BF�ʖ{�ł́A�����Q���̓N���E�Y���Ƃ��đ��݂���Btriplum�͂����炩�Ɍ�̒lj��ł���B���Y���p�^�[���͏�� �@semibreves���e�L�X�g�̃V���u���ƂƂ��ɓƗ����������Ƃ��Ďg�����Ƃ́A��Ȏ҂��������Y�����[�h�̍d������j�悤�Ƃ��Ă������Ƃ��Ӗ�����B���̕����Ƃ͎�قȂ鎎�݂́A������̃t�����X�ꃂ�e�b�gDame de valur-Hei Diex! cant je remir-Amoris(AMM,No.53)�ɂ�������Ă���B ���̍�i�ł́A�����͂͂�����Ƃ͕������Ă��Ȃ����APucelete-Je languis -Domino�̃P�[�X�����s�K���ł���B�e�m�[����Alleluia Veni Sancte Spiritus(LU>p880)��verse����ł���B�����āA�P�T�̉�������Ȃ郁���f�B�̂S��statements���琬���Ă���B�Ō��statement�̍Ō�̂Q�̉����͏ȗ�����Ă���B �ŏ��ƍŌ��statements�́A��T���[�h�̂R�̉�������Ȃ�O���[�v���Q����B���̂ق��̃e�m�[���͑�P���[�h�łR�̉��̃O���[�v�Ƃ��ē����Ă���B ��T���[�h�̏����̏��߂Ƃ͗���āAduplum�́A��P���[�h�̉����������Q�܂��͂R�̒Z�������̑����I�`�ہi�GAMM�ł͎O�A���ƂȂ��Ă���j�ɂ���ĕ��������悤�ɍ��ꂽ�e�L�X�g���������I�ȗ�ł���B triplum�̑����́A��1���[�h�ł��邪�Aduplum�Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��N���Ă���A��葽���̑����I�Ȍ`���i�GAMM�ł͎O�A���ƂȂ��Ă���j���Ă���B����ɁA�������̏��߂́APucelete-Je languis -Domino��triplum�Ɠ����悤�ȃ��Y���p�^�[���������Ă���B�����āA��R�T���߂ł́A�e�L�X�g�̂��ꎩ�g�̃V���u���ɍ��킹��悤�ɁA��U���[�h�̍ŏ���breve���R��semibreves�ɂȂ��Ă���B �@Dame de valur-Hei Diex! cant je remir-Amoris(AMM,No.53)�́A���ꎩ�g�����ł͂Ȃ��A���̉��y�ݒ�̎��̗��j�������[�����̂�����BF�ʖ{�́A�N���E�Y���Ƃ��āA������2���̃��e���ꃂ�e�b�g�ł���Veni,salva nos�̃e�m�[����duplum��ۗL���Ă���B����́A�e�m�[�������ꂽAlleluia��verse�̃e�L�X�g���p���t���[�Y�������̂ł���B ���̕s�K���ŕs���m�ȃ��[�h�L���@�́A���̃N���E�Y���̓��e�b�g������ꂽ�̂��A�i�t�ł͂Ȃ��j�Ƃ����m�M������̂ł���B ������ɂ��Ă��AF�ʖ{�̔ł̈�̓I���W�i���ȉ��y�̌`�����\���Ă���B�P�����̃t�����R�́A�ʂ̃��e����e�L�X�gVirgo Dei plena�̃e�m�[����duplum�̎n�܂蕔�������p���Ă���B �i13���I�́jLille�ʖ{�́A���e����e�L�X�gO quam sollempnis legatio��duplum��ۑ����Ă���B����̓t�����X��̃_�u�����e�b�g�ł��邪�A���̉��y�͂����Ƃ��L�����z�����Ă���B�t�����X��ł���e�m�[����motetus�́A�S�̎ʖ{�ɂT��邪�A�Q�̈قȂ���triplum�̃����f�B�ƃe�L�X�g�����݂���B���Â�triplum Por vos amie criem�́A��P���[�h�p�^�[���ւ̍d�������Ŏ��ɂ��A�쐬�N�オ���Â��l������ibetray)�BDame de valur�ɂ�邱��triplum�̒u�������́A���̂�莩�R�Ńt���N�V�u���ȃ��Y���ɂ��A������̗l���I�g�����h�������炵�āA���e�b�g���ߑ㉻���Ă���B�O���incarnations�ƍ��킹�āA���e�b�g��13���I�̂͂��߂���I���܂ł̌`���̗��j���T�ς��Ă���B �@���������I���I���O�ɁA�������Z�������ւ�breves���ו������邱�Ƃ����Y�����[�h�ɉۂ����Ƃɂ���āA��ȉƂ����͎��g�𐧌�����J������悤�ɕ���i�߂��B �Q����V���邢�͂W�̉������P���breve�ɂ܂Ƃ߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A����w�̃��W�b�N�����āA���_�Ƃ����͂��������Z��������semibreves�Ə̂���B Jacque de Liege�́A14���I�̍ŏ��ɏ����ꂽ�ނ̕S�ȑS���I��Speculum musicae�ɂ����āAPierre de la Croix ��breve���S�Ȃ�������ȏ��semibreves�ɕ��������A�ƋL�q���Ă���B����ɁAJacque ��Pierre de la Croix�ɂ�郂�e�b�g�̗�����p���A13���I�̈�ʓI�ȓ�����i���班�Ȃ��Ƃ��ނ̍�i�̂��������E���グ���B Pierre de la Croix��1298�N�܂ŁA��ȉƂƂ��ė��_�ƂƂ��Ċ������A�ނ͂���䂦�A���̐��I�̍Ō�̗l�����W���\���邱�ƂƂȂ����B��������X�́A�V�����l���̂��ꂼ��̃��e�b�g���A�ނ̍�i�̈�ł���Ɖ��肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̍�ȉƂ������܂��A���Y�����[�h�̐����̃u���C�N�X���[��������A�����f�B�̋ɒ[�ȑ��l���ɓ��B������Ƃ������v�V�𑬂₩�ɐ����������ɈႢ�Ȃ��B �@���e�b�gAucun vont-Amor qui cor-Kyrie�iAMM,No.54) �ɂ�����悤�ȁA�V�����Z�p�̓K�x�ȓK�p�ɂ����Ă����A�قȂ��������ɂ�����l���̌����ȑΏƂ�������B ���̃e�m�[���̃����f�B�����X�|���\���E���̃`�����g����̃����X�}�ł͂Ȃ�Kyrie�iLU�@p�S�O�j�ł��邱�Ƃ́A���łɍ�i�S�̂����e�b�g��Ȃ̍ŏ��̊��Ԃɑ����Ă��Ȃ����Ǝ����Ă���B �����������r��Ȃ���A�ɗ����e�m�[���̃����f�B�̂Q��statement�����Q��inication������Ă���B�e�m�[���̂����������ʂ́A3���ݒ肪�����炭�̓��e�b�g�̂��Ƃ̌`�ł��邱�Ƃ������Ă��邪�A�ЂƂ̎����ł�triplum�������Ă���Bduplum�̃e�L�X�g�̐ݒ�́A�����ɑ�Q���[�h�̉����ɏ]�����A�p�ɂ�fractio modi���o�����A�����f�B�ɑ傫�ȏ_��Ǝ��R��^����B �^�̎��R�͐��������Ƃ���triplum�ŔF�߂��邪�A�����duplum�i��X�|14���߁j�̂�������肵���y�[�X�ɍ����悤�ɂ��Ă���B�c��̕����ł́Atriplum�̓p�^�[���̂Ȃ��A�������P��́A�������ꂽbreves�œ����B��҂̑啔���́A�Q�Ȃ����R��semibreves�Ɏ���đ����Ă��邪�A�S�A�T�A�U��semibreves�̏����O���[�v���܂��o������B ��������triplum�̋C�܂���ȓ���n���߂ɁA��ȉƂ̓e�L�X�g�̍s��s�K���Ȓ����̃t���[�Y�ɃO���[�v�������Ă���A���̂��ׂĂ�-ment,���邢��-gent�̉��C�ŏI����Ă���B ���̂悤�ɂ��āA��ȉƂ́Aduplum�Ƃ̂����ЂƂ̑ΏƐ����m�������B����͑S�̂Ƃ��āA�K���I�ȂS���ߕ��̃t���[�Y����\������Ă���B2���͂������Ȃ���A���e�b�g�̍ŏ��ƍŌ�������āA�����Ă��������t���[�Y�ł͊J�n������I�������肷�邱�Ƃ͂Ȃ��B �@�������y�͊T���āA�e�L�X�g�̊����Ӗ��𓊉e�����悤�Ƃ����w�͂��قƂ�ǂȂ��B����������ɂ����ẮAAucun vont-Amor qui cor-Kyrie�̉��y�����e�b�g�̃e�L�X�g�̑���ɂ��Ă̋C�̗�������������Ă���Ɗ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B���e�����duplum�́A������Ƃ���łV�V���u�����ƂɉC�ޑg�݂��킹�ł���A����͎�ɑ��āA�s�����������������ߐ��̓��̓I�ȏ�M�ݏo�����������o���Btriplum�́A�s�K���ɒu���ꂽ�C�ŁA�s�̒������s�����ɂȂ��Ă��āA���ɉ��炵���t�����X��̌����҂��爤������Ă���B ������������A�`���A����̑ΏƐ��ɑ��āA�����f�B�l���̑��l���́A���S�ȕ⊮���`������B���y�́A�e�m�[�������f�B��̋c�_�𑫂�����ɂ��ă��[���A�ւ̑�O�̎�����t�������邪�A�����Ŕ��ɒx��Ă���̂��A�v���C���`�����g�̃��Y���Ɋւ��āA�ł���B��q�̑���������A�s���I�ȗD�낳�ɑ��铹���I�������܂ŁA���e�b�g�́A�����̐��_�̃~�j�`���A�������ɓ��ꍞ��ł���A�ƌ����悤�B FROM MODAL TO MENSURAL NOTATION triplum Aucun vont �ɂ�����قȂ����������A���[�h�L���@��\�����Ă��Ȃ��͖̂��炩�ł���B���ہA���[�h�L���@�̐����́Abreve�̑����̍ו��������Y�����[�h�̃V�X�e����j�n�߂��O�ɂ��Ȃ蒷���A���e�b�g�ɂ����Ă��̎g�p���������Ă����Bconductus�ɂ����Ă̂悤�ɁA���e�b�g�̏㐺���̃V���r�b�N�ȃe�L�X�g�ݒ�́A�ЂƂ̃V���u����̂ЂƂ̉������邢�͂Q�`�R�̉����̃O���[�v���A���[�h�L���@�̋K���I�ȘA�����p�^�[����u�������邱�Ƃ��Ӗ����Ă����B �K�v�Ƃ���Ă������͖̂��_�A���������ЂƂ̉����̒�����������i�ł������B�����͂������A�����͂�����Ɖ������邱�Ƃ����o�����Ƃɔ��ɒ������Ԃ������Ă��܂����̂ł���B ���Ƃ��Aconducti�̑傫�ȃR���N�V�����ƃm�[�g���_���ʖ{�̃��e�b�g�́A�قƂ�ǂ��ׂĂ��A��v�ʓI�����ŏ�����Ă���B���t�҂́A����������i�̐��������Y�����߂ɂ����^��������Ă���B���炩�ɂ���͎����ł���A�����Ȃ���A����ꂪ�v�ʓI�L���@�Ƃ��Ēm���Ă���v�ʓI�����̃V�X�e���́A���W���Ă��Ȃ��������Ƃ��낤�B 13���I�̑�Q�l�����I�̊ԁA���܂��܂ȗ��_�Ƃ����́A����ȃ��Y�������������߂́A����܂łƂ͈قȂ����`�̉����̎g�p����n�߂��B�P�����̃t�����R�ɂƂ��Ă͂������A���ꂼ��̉�������ʂ��ׂ��L��sign�ɂ���ĕ\�����ꂽ�V�X�e����ł����Ă�K�v���������B����́A1260�N�ɏ����ꂽ�ނ̘_��Ars cantus mensurabilisde�ɂ����Ď咣����Ă���B �V�X�e���Ƃ��Ė𗧂悤�ɂ́A����͒��ڂ͎�����Ȃ������B�����āA13���I�㔼�̂������̎ʖ{�́A���Â��A�v�ʋL���@�̑O�t�����R�`�����g�p���Ă���B�ɂ��S�炸�A�t�����R�ɂ���Ċm�����ꂽ�����́A�����[���b�p���y�̋L���@�ɂ�����A�����鏫���̔��W�̂��߂̃X�^�[�g�n�_�����������̂ł���B����ɂ��������̑�ȗ��j�I�̋Ƃɉ����āA�������������́A���̎���̉��y�̃��Y���̓����f���A������x�R���g���[���������B����䂦�ɁA�t�����R�̋L���@�̊�b���Ȍ��ɒ��ׂ�K�v������B �@�t�����R�̎���A���Y�����[�h�̃V�X�e���́A���e�b�g�̉����\���ɂ����āA�Ȃ��A�x�z�I�ł������B���[�h�L���@�͎g���Ă��Ȃ��������B����䂦�ɁA�X�̉������A���̈ꉹ�ꉹ�̋��ꂽ�`�ɂ��ւ�炸�A�ɂ���ĈقȂ��������������Ƃ͊�Ɋ�����B��ɑ��݂���R���q�����ɂ��e���ɂ��ւ�炸�A���_�Ƃ����́A�Rbreves�ɑ�������longa ultra�ɊS�������Ă����B����͒ʏ�ŁA���S��long���������Alonga�͂Qbreves�ɑ��������̂ŁA�s���S�ł������B �t�����R�́A�R�����S�ł��邱�Ƃ��O�ʈ�̂Ɗ֘A���������A��X�́A13���I�ɂ�����R���q�̂قƂ�ǔr���I�Ȏg�p���A���y�p��ɂ����ĎO�ʈ�̂��\�����悤�Ǝ��݂����ʂł���Ƒz�肷�ׂ��ł͂Ȃ��B���Y�~���[�h�Ƃ�����L�q���鏉���̊w�p�p��̑o���̗��j�I���W�́A���̂悤�ȉ����ے肵�Ă���B ��X�������ꏭ�Ȃ���\�����Ȃ��悤�ȂR���q�́A���[�h�V�X�e���̌��ʂł���A�������������g�p�������悤�ȃ��Y���p�^�[���̌����Ȃ̂ł���B����ɁA�R�����S�Ȑ��ł���Ƃ����l�����́A�s�^�S���X�h�̓N�w�҂����ɂ���Ďn�߂�ꂽ�̂ł���A����䂦�ɁA�L���X�g���̖閾���O�����I�ɂ킽���āA��s����Ă����̂ł���B�����炭����́A�_�w�I�V���{���Y���ł͂Ȃ��A��w�̂S�w�Ȃɂ����鐔�w�̌����i�̌��ʁj�Ƃ��Ẳ��y�̋��ꏊ�������̂ł���B ��R�A�S�A�T���[�h�ɂ�����ternary longs�́A�t�����R�h�ł����̌�̊w�p�p��ł��A���S�ł������B���̊ԁA��P�A�Q���[�h�ɂ�����s���Slongs�́A���[�h�̊��S����B�����邽�߂ɁA�lj��I��breve��v�������B��������breves�́A���̑O���longs��s���S�ɂ���ƌ����Ă���i�܂����ߓ��Q�Ɓj�B ��R�A�S���[�h�ɂ����āAbreve�̃y�A�͑O����brevis recta,brevis altera�����グ��B�ŗL��breve�͂Ptempus�ł���Baltered breve�͂Qtempora(�Gtempus�̕����`�j�ƂȂ�B �����������Ƃ͖ڐV�������Ƃł͂Ȃ����A�t�����R�́Atempus,breve�̒��������g�A�R���������Ă��邱�Ƃ��m������Ƃ����A�d�v�Ȋv�V���s�����B����䂦�ɁAbreve�́A������minor�i�~�m�[���j�̂R��semibreves���邢�͂Q�̕s������semibreves�ɕ�������A�{�̒����ł���Amajor�i�}���[���j�ƂȂ����B ��������breve�̍ו����́A�����̌v���Ƃ��Ă̂��̎g�p�ƂƂ��ɁA13���I�̌㔼�̃��e�b�g�ɂƂ��Ă�6/8���q�����A3/4���q�œ]�ʂ�����悤�ɂȂ����B6/8���q�œ]�ʂ���Ă����N���E�Y���R���̂��̂ł����A���̎����̂����郂�e�b�g��3/4���q���g���悤�ɂȂ����B ���e�b�g�Ƃ��Ďg�p����A���ꂩ�特���̌`�ƃt�����R�h�̋L���@�̑��ΓI�����Ƌߑ㕈�Ƃ̊W����Table11�Ŏ������B �@ternary breve�̊T�O�������āA�t�����R�́A�v�ʋL���@�̉����̌`�����������������킯�ł͂Ȃ������B�ނ̈̑�ȍv���́A���������Y���̋L���@�ƋL���@�̐������ǂݕ��o���̋K�����m���������Ƃɂ���B����䂦�ɁAlongs�����S���s���S���Abreve��altera�ł���ׂ����ǂ����Ƃ������ɐ�ΓI�Ȋm���炵�������肵���̂ł���B �t�����R�̋K���̍ŏ��ł����Ƃ���{�I�Ȃ��̂́Along�̑O��long�͊��S�A�Ƃ������Ƃł���B���̕s�ς̋K�����m�����A�t�����R�͂��ꂩ��Abreves�́i���O�́jlongs��s���S�ɂ����A���g��alter�������Ƃ����K������߂���B�ЂƂ�breve�i�G�ߑ㕈�̎l�������ɑ����j�͊��S�i3/4measure)�`���ƂȂ�A����䂦�A�O��long�͕s���S�ƂȂ�B longs�̊ԂɂQ��breves���������ꍇ�A�Q�Ԗڂ�breve��alter������Ȃ���Ȃ炸�A���̂��߂ɂQ��breves�͊��S���`������i��������K�v���́A�t�����R�̍ŏ��̋K������̕K�R�ł���Bbreve-long-long long�̊ԂɂR��breves������ꍇ�A�ʏ�A���g�Ŋ��S����邱�ƂɂȂ��i�G���ꂼ���breve recta�ƂȂ�j�B .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) = = .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html��� �S���邢�͂���ȏ��breve�̘A����longs�̊Ԃɂ���ꍇ�́A�����͈قȂ�B�ЂƂ�breve���R��breve recta�̃O���[�v�̂��ƂɎc���ꂽ�ꍇ�A����͂��Ƃ�long��s���S�ɂ���B        = =

http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html��� ����ɁA���ƂɂQ��breves���c���ꂽ�ꍇ�A���Ƃ̕���breve��alter����������B .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) = = .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) .gif) http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html��� ���������K���̓K�p���ւ�����A�قȂ��������ʼn��߂��ꂽ�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�t�����R�́Adivisio modi���邢��signum perfectionis�i�G��̕��_�����̋N���j�Ƃ��Ēm������̂��g�����B�Q�̗p��͒P���ɖ��O���Ⴄ�̂����A�����Ӗ������������Ă���Z���c���ł���A��ɂ͕s���S�����S�ɂ��邽�߂̓_�ipunctus)�ƂȂ����B �Q�̉����̊Ԃɒu�������A���̕����́Abreve���������S�g�ɓ����Ă��邱�Ƃ��֎~���A���̂��߂ɁA�ߑ㕈�̏��ߐ��̂悤�Ȗ������ʂ������ƂɂȂ�B���Ƃ��A �t�����R�́A�����������A�Q�`�R��semibreves�����邽�߂Ɏg�����B���������v�V�́APierre de la Croix�̎�ɂ�邱�ƂɂȂ�B �@������longs��breves�����g��Ȃ��ƂȂ�ƁA�v�ʋL���@�� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q �@�A�����̖��͕��G�ŁA�ȒP�ɉ����ł��Ȃ��B�t�����R�ȑO�̋L���́A�P�ꉹ����x���Ɋւ��ẮA���Ȃ�̒��x�A�t�����R�̌����ɐ旧���Ă����B�������A�A�����̖��́A�킸���ȉ����݂̂Ń��[�h�L���@�̌`������ʓI�ł������B���_�Ƃ����́A�A�����̌`���ɂ�����ω����Along�ƒZ�������̈قȂ����g�ݍ��킹���������邱�Ƃ�F�߂Ă����B�������A���[�h�L���@�ɂ�����3���A���̂��܂��܂ȈӖ������́A�V�X�e���̕ύX�����炷���Ƃ�����ɂ����B �@�t�����R�́A��������������A�ނ̎���̕W���ł������v���C���`�����g�̋L���@�i ���l�ɁA2�Ԗڂ̉����̌`�ɂ����Ă��A����perfection����������A�����breve�ɂȂ����B���̎g�p�͂��܂�Ȃ���Ȃ��Ȃ�A���邢��plicas�ƍ����������߂ɁA���~�A�����́A�ΐ��ŏ������悤�ɂȂ����B��s�A�����ɂ����ẮA2�Ԗڂ̉����̕����̍��i����j����E�ւ̕����]���́Aperfection�̌��@���Ӗ����Ă����B�����������܂��܂ȕω��́A�Q�̉����̂��ꂼ��ɁA�T�̈قȂ����`����^����悤�ɂȂ����B�T�̉\�ȉ����̑g�ݍ��킹��Table12�Ɏ����B�R�ȏ�̉��������A�����̎�舵���Ɋւ��ẮA�t�����R�́A�ŏ��ƍŌ�̉����̉������������̂Ɗ��S�ɓ����菇���g���Ă���B�����̂��ׂẲ����́Aopposite propriety�������āAbreves�ł���B�iopposite propriety�ł͂Q��semibrevesh�Ŏn�܂�)�B �P�Ɖ������x�z����K���́Alongs��breves�́h�����h�����肵���B�������A�������̒����̘A�����ɂ����鉹���́h��ށh�́A���ꂪ�P�Ƃł��邩�ǂ����Ō��肳���B���������Ɛтɂ��A�t�����R�̓��[�h���Y������̈ˑ�����v�ʋL���@�̉�������S�ɂ��A���ꎩ�g���Ɨ������V�X�e���ɂ����̂ł���B THE MOTET ENTE ���e�b�g�́A���̃e�L�X�g����f�B�̈��p���A�����炭�́A���m�t�H�j�b�N�\���O��refrain������n�܂����B�����Ȃ��P�[�X�ł͂��邪�A���e�b�g�̑S�̂̃e�L�X�g���A���ׂ�refrains�ł��邱�Ƃ�����B���ʏ�̉ߒ��ŁArefrain�͐V���ȃe�L�X�g����f�B�ɈڐA�iente)����Ă���B���ꂪ�Amotet ente�Ƃ��Ēm���Ă��邨�̂ł���B�ڐA�͂��т��ыZ�I�I�ɂȂ���A�ǂ�ȃe�L�X�g����f�B��refrain�̑��݂��������Ƃ͂Ȃ��Amotet ente�̔F���́A�������̈قȂ��������ɂ�������p����̔����ɋ����Ă���B �@����ꂪ��P�Q�͂Ō����悤�ɁArefrain�̓���̂��߂̂Q�̉��l���鎑���̓g�����F�[���́hchanson with refrains"�Ɠ�����̕��ꎍ�ł���BPenser ne doit vilenie(AMM,No.47)�ɂ����Ĉ��p����Ă���S�̂�efrains�́A���̏ڍׂ͂��łɘ_�����Ă���i��P�Q�́j���A�ēx�����ɋA���Ă݂悤�B�Ȃ��Ȃ�A���ꂼ��̓��e�b�g���܂ޑ��̎������ɏo�����邩��ł���B �X�I�Ȕ�r�Ƃ��āA���y�ƂƂ��ɍŏ��̂R��refrains�̂��ׂĂ��A��P�S�|�Q�ɏW�߂��Ă���B�i��������refrain�́j�����͂����Ƃ��̑�ȕ��w�I�l�C���ւ��Ă����B�Ȃ��Ȃ�A����͐��m�ɁA���y�Ȃ��ɁA�������̈قȂ������ň��p����Ă��邩��ł���B �@  ���̃��e�b�g�ɂ�����o���͂������A�^�₪���邩������Ȃ��Brefrain�̃e�L�X�g��e�b�g�ɂ�������p�͂킸�������I�ɂ����������A���y�I�ȗގ����͂��܂�Ȃ�����ł���B 2�Ԗڂ�refrain�̉̎��͑����A���e�b�g�ɂ����ĕω��͂Ȃ����A�����f�B�͑����ω����Ă���BLe Roman de Renart le Nouvel�ɂ�����refrain�̃����f�B�́A��葽�l�I�ł���B ���e�b�g�ɂ����āA���炩�ɁA�e�L�X�g�̈��p�͉��y�����d�v�ł������B��ȉƂ����̓|���t�H�j�[�̓��e�Ƀe�L�X�g�����킹�邽�߂ɁA�����f�B�����Ȃ莩�R�ɉ��ς����B�ɂ�������炸�A�����̉��y�I���p�́A���������f�B���قȂ������m�t�H�j�[�łŌ�����̂Ɠ����x�Ɏ~�߂�ꂽ�B ����́APenser ne doit vilenie(AMM,No.47)�̂R�Ԗڂ�refrain�ɂ��Đ������B����refrain�́A���e�b�gDame de valur-Hei Diex!-Amoris(AMM,No.53)��triplum�̑�Q�O�|�Q�U���߂Ō����B��12�͂Ŏ��グ���Ă���悤�ɁA�V�����\��Penser ne doit vilenie�� �@���e�b�g�ւ�refrains�̐ږ́A�����̈قȂ������@�ōs����B�����̏ꍇ�Arefrain�̓��e�b�g�̃e�L�X�g�̂ӂ��킵���ꏊ�ɓ��������BDame de valur��triplum�ɂ����Ĉ��p���ꂽrefrain�ŋN�����Ă���悤�ɁB ��肽�т��тɂ����āArefrains�́i���e�b�g�́j�ŏ������邢�͍Ō�ɒu����A2�srefrain�́A���e�b�g�̃e�L�X�g�̍ŏ��ƍŌ�̍s�ɒu�����Bmotet ente�͖��_�A�P���refrain�̈��p�ɂƂǂ܂�Ȃ��B�e�L�X�g�̍ŏ��ƏI���Ŗ��W��refrains���u����邱�Ƃ�����B���e�b�g�̂Q�̃e�L�X�g�������ɈقȂ���refrains�����p���邱�Ƃ�����B����ɁA�����e�L�X�g���ɕʁX�̈��p���s���邱�Ƃ�����B ���N�ɋy�ԋΕׂȌ����́A�����������p�̑�������肵�Ă����B�����āA���e�b�g�̌���Z���ł͒ʏ�Arefrains���C�^���b�N�ň������悤�ɂȂ��Ă���B��X�͂���䂦�ɁA���݁A��ȉƂ������̗p����refrains�̈��p�̓x����refrain���|���t�H�j�[��i�̓��������Ƃ����Z�p�ƂɊ��ӂ��ׂ��ł��낤�B RELATIONSHIPS BETWEEN THE MOTET AND SECULAR MONOPHONY ��蒷���e�L�X�g�ɂ�����refrain�̕�܂́A���e�b�g�̐������m�t�H�j�[�̂Ƃ̊Ԃ̉��y�I�W�����������ł͂Ȃ��B���e�b�g�̑����́Acomplete�_���X�\���O��P����refrain�Ƒg�ݍ��킳�����v���C���`�����g��������\�������B��҂̂悤�ȃ��e�b�g�͒Z���A�ۑ�����Ă��鏭���̂��͔̂�v�ʓI�L���@�ŋL�^����A���̃��Y�����߂͋^�₪�c����Ă���B ��P�S�|�R��transcription�͂���䂦�A���肳�ꂽ���Y���ł͂Ȃ��B�㐺�������S�ȂU���邢��8�s�̃����h�[�ł��郂�e�b�g�́A����ʓI�ł���A���炩��13���I�̍�ȉƂ����𖣗������B  ����������i�̒��ŁA�ł������[����i��C'est la jus -Pro patrius(AMM,No.55)�ł���B���̃��e�b�g�̃����f�B��duplum�́A�����钆�����y�Ɍ��������A����Ă͂��邪���͓I�ȑ��݊W���܂�ł���m�[�g���_���N���E�Y���܂ł��ǂ邱�Ƃ��\�ł���BAMM,No.56�́A����́Aduplum�����S�ȂU�sRondeau�iMotet Ente�j�̗�ł���B �@���e�b�g�ƃg�����F�[���̃V�����\���̕��w�I�Ɖ��y�I�̊W�́Arefrain�̈��p��complete�_���X�̎g�p�Ɍ����Ȃ��B�����̗�ɂ����āA�g�����F�[���̃V�����\���̊��S�ȃX�^���U�́A���e�b�g��duplum�Ƃ��Ẵ����f�B�ƈꏏ�Ɍ�����B�ǂ��炪�����������߂邱�Ƃ͂�������ł��邪�A�e�L�X�g�������Ȃ��N���E�Y���̂悤�Ȃ����������e�b�g�̑��݂́A�g�����F�[���������A���y�͂Ȃ��܂ł��A���e�b�g�̃e�L�X�g���������Ƃɂ͎Q�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B �_���X�\���O�ƃg�����F�[���̃V�����\���̑o�����A13���I�̃��p�[�g���[�̂�����30�قǂ̃��e�b�g�̃e�m�[���p�[�g�Ƃ��Č���Ă�����B���������t�����X��̃e�m�[���̂������́A���ł����ꂽ�����ȉ̎��������Ă���B���̑��͂����e�L�X�g�̎n�߂�����������A�����炭�͊�y�ʼn��t���ꂽ�肵�Ă����B �e�L�X�g�̂Ȃ��S�̃e�m�[���́Aestampies�Ƃ��Ēm��ꂽ��y�_���X�̗�ł���Ǝv����B�悭�m��ꂽ���e�b�g�ɂ����āA���̃e�m�[��Frese nouvele�́A�p���̒ʂ�̔���q�̐��ł���ƐM�����Ă���B���̃e�m�[���̂S�̌J��Ԃ��ŁA�Q�̏㐺���̓p���̐����̊y���݂��j�����Ă���B POLYPHONIC SECULAR SONGS 1300�N����̉��y��������钆�ŁAJohannes de Grocheo�́A�u���e�b�g�͕��ʂ̐l�X�ɂ͍����Ă��Ȃ������A����������A�|�p���k������ǂ����߂Ă����l�����̂��̂ł������v�Ǝ咣���Ă���B�O���P�I�������悤�ɁA���e�b�g�͋�������l�̌[���̂��߂̏j�Ղʼn̂�ꂽ�B�����h�[�����O�̏j�Ղʼn̂�ꂽ�悤�ɁB ���e�b�g��refrains�����p���Ă����ʓI�Ȏ��H�́A��������l�X�����O�̉��y��m���Ă���A���ׂ̍₩�ȏ�ނ玩�g�̌|�p�Ƃ��ĔF�߂Ȃ���A��������ł������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B���e�b�g�̃e�m�[�����邢�͏㐺���Ƃ��Ă�complete�_���X�\���O�̎g�p�́A�^���ꂽ�������ł��邪�A����O�I�ȉ̂ւ̃|���t�H�j�[�̓���������]���Ă����B ���������v���������߂ɁA��ȉƂ����́A���R�ƃ��e�b�g�Ɍ������Ă������B�B��̃|���t�H�j�[�`���̂قƂ�ǂ͂��łɊJ��Ă������A�����͖��炩�ɍ���ł������B�v���C���`�����g�̃e�m�[���͂߂����ɒ��������̃����f�B�Ƃ͌��т��Ȃ������B�����Ă����́A�㐺���̌J��Ԃ��̉��y�`���̎g�p���ւ��Ȃ������Ƃ��Ă��A��������X���ɂ������B �_���X�\���O���e�m�[���ɒu�����Ƃ́A���̍���������������A�ʂ̊����I�Ȑ����������邱�Ƃɂ���āA���e�b�g�̕��G���𑝂����B�������������́A���S���قȂ����e�L�X�g�������Ă����B �������������o�����ƁA��ȉƂ����́A���O�I�ȃ|���t�H�j�[�ƃ��e�b�g�̐����Ȍ|�p�̊Ԃɂ́A���{�I�Ȉ�a�������邱�Ƃ𗝉�����悤�ɂȂ��Ă������B�ނ�́A���I�ȃ��e�b�g���������������A�|���t�H�j�b�N�Ȑ����̂̓Ɨ������`���̔��W�����ǂ����߂Ă����B �@���e�b�g�Ƃ͖��W�ȑ��I�ȃ|���t�H�j�[�̌`�����ŏ��ɑn�����邽�߂ɁA�g�����F�[���ł���Adam de la Hale�ɔ��H�̖���������B��P�Q�͂ŏq�ׂ��悤�ɁAAdam�̔���ȉ��y��i�́A34�̃��m�t�H�j�b�N�V�����\����17��jeux patris�𐔂����B�������ނ́A�T�̃��e�b�g�ƂP�U�̐����̂̃|���t�H�j�b�N�ݒ���s�����B���̎ʖ{���ALi Rondel Adan�ƌĂ�Ă���i��12�͏I���p300�Q�Ɓj�B ���ׂĂ�16�̃|���t�H�j�b�N�\���O�́A3���ł���A�P����conductus�Ɏ��Ă���B����͂����炭�A����x��̌`���ł���A�|���t�H�j�[�ݒ�ɂ��P���ȃ_���X�\���O����������K���ȈӖ�������Adam�Ɏ��������̂ł��낤�B ����V�������W�́A�������A�����[���B�e�m�[���̑���ɁA���Ԑ������A�R���̂����ł����Ƃ��d�v�ɂȂ����B���̐����̃����f�B�͂Ƃɂ����A�ʏ�́Arefrain�����e�b�g�⎍��Adam�̃����h�[�̂ЂƂ����p���鎞�ɁA���炩�ɂȂ����BAdam�͔ގ��g�A���e�b�g��duplum�̃e�L�X�g�ƃ����f�B��g�Ƃ���A Dieu commant amouretes��refrain���g���Ƃ��ɁA���̂悤�ɂ����B�����ߒ��̓����h�[He,Diex!�@�ɂ��K�p������i��P�S�|�S�j�B����́A�Z���X�p���̒��ŁAAdam�̃|���t�H�j�[�̉̂̂��ׂĂ̖{���I�ȓ������������B�ӂ��̈قȂ������e�b�g�́A���Ԑ����̃����f�B�ƂƂ��ɂ��̃����h�[��refrain�𐳊m�Ɉ��p���Ă���B����́AAdam�̂R���Z�b�e�B���O�Ŗ��炩�ɂȂ�B  �啶����refrain������ �@Adam�̃|���t�H�j�b�N�����h�[�̒P�����́A���y���_���X�Ƃ��Ďg��ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ă���B���̃^�C�v��round dances�𐋍s����ɂ����ẮA�S�̂̃O���[�v��refrains���̂��A�_���X���[�_�[�͂����炭�A���̊Ԃ̍s���̂��Ă����B���̐����́A�������̓_�ɂ����āA�|���t�H�j�[�ɂ͓K���Ă����B 3��������refrain�́A��{�����f�B�̃\���̉̏��ɂ���ĉ��������B���ꂼ��́A���y�݂̂��邢�͊�y�ƂƂ��ɉ̂���B�����ƃ\�������Ԑ����݂̂��̂��A�e�m�[����triplum�͊�y�����t���邱�Ƃ��������B ���������|���t�H�j�[�̃����h�[�́A����܂łɉ��ǂ���Ă�����y���t���������ŏ��̎��݂�������������Ȃ��B�e�m�[���̒P�����́A�n�B�������ǎ҂��悭�m��ꂽrefrain�����Ղɉ������A�����̃����f�B����Ɏ����Ă���B���������P����conductus�ɑ��郍���h�[�̗ގ����́Anote-against-not�Έʖ@�����ǂ����菑�����肵����ʓI�n���ɂ���Đ����ł���B �@�����͒Z���͂��邪�A���̌n���≉�t�̎d���AAdam de la Hale�̃|���t�H�j�b�N�ȃ����h�[�́A�����̗̂��j�̓]���_�ƂȂ��Ă���B���e�b�g�̓`���I�|���e�N�X�`���A���ȕ��G���̖W������������āA�����|���t�H�j�[�́A�X�̂����Ă��K���ȉ��y�X�^�C���W�����邱�Ƃ��ł����B ����́A�����ׂ������Ɗ��ҊO�̌��ʂł������B200�N�قǂ̊��ԁA�\���\���O�̃^�C�v�����ł�������A14���I���܂łɂ��ׂďo�����Ȃ��Ȃ��āA�������m�t�H�j�[�͂��̏d�v�����k���������B�قڂT�O�N�Ԃ̊ԂɁA�����h�[�A�o���[�h�A���B�����[�̓_���X�Ƃ̊W�������A���x�ɏn�B�����̎�̂��߂̐��I�Ȍ|�p�̂ƂȂ����B �����͍̉̂���A���y�I�����f�B���y�ʼn��t�����A�P�Ȃ�������ȏ�̕t���I�p�[�g���|���t�H�j�b�N�ȍ�i�ƂȂ����B���m�t�H�j�[�̐����̂ɑR����|���t�H�j�[�̋����́A���̕ω��������炵���B �|���t�H�j�[��Ȃɑ��ċ��߂�ꂽ�Z�p�I�ȃX�L���́A�`���I�Ȏ��l�|���y�Ƃ��������Ɏ���x��ɂ����B��ȉƂ����́A���y�݂̂ɑ��Ẵv���ƂȂ��Ă������B�R��̑����́A���ꂪ�̂��邱�ƂȂǍl�����邱�Ƃ��Ȃ��Y������n�߂��B �B��̒j�AGuillaume de Machaut�݂̂��A���y����̝R��̕�����x�点���i�}�V���[�݂̂����l�����y�Ƃł������j�B���̌�̍�ȉƂ́A�d�v�Ȏ��l�̂悤�ɕ��w�̊w�k�Ƃ��Ēm���Ă��Ȃ��B���̌�̎��l�́A�d�v�ȍ�ȉƂ̂悤�ɉ��y�̊w�k�Ƃ��Ēm���Ă��Ȃ��B �}�V���[�͍Ō�̃g�����F�[���Ƃ����鉿�l�͂��������A�ނ͌��݂̂Ȃ炸�A�O�����Ă����B�����āA���̍�i�̗ʂƎ��ɂ���āA�ނ̓t�����X��̎��Ɖ̂̃X�^���_�[�h�����A�����̔��W�̕���������Â����B����䂦�A�P�S���I�̃t�����X�ꉹ�y�̋c�_���A���y�̗��j�ɂ����āA��l�̂����Ƃ��̑�A�������Ƃ��e���̂���l���i�}�V���[�j�ɕ�����ꂽ���Ƃ́A�����ɂ͂�����Ȃ��B MINOR FORMS AND COMPOSITIONAL DEVICES 14���I�̃t�����X�ꉹ�y�ƃ}�V���[�̍�i���l���n�߂�O�ɁA���܂��ʓI�ł͂Ȃ����y�`����13���I�̍�ȃe�N�j�b�N�ɂ��čl���Ă݂����B���ΓI�ɐ������Ȃ���i��������`���̓}�C�i�[�ł���B���̃e�N�j�b�N���܂��}�C�i�[�ɑ�����B�Ȃ��Ȃ�A�����͑S�̂̍�i�ɑ��Ă̊�b���قƂ�Ǎ��Ȃ�����ł���B�ɂ�������炸�A�`���ƃe�N�j�b�N�̑o���͏d�v�ł�r��A������13���I���Ďg��ꑱ���A���y�\���̂��������ꂽ���\�b�h�̔��W�̃X�^�[�g�n�_�����������B HOCKET �����̗��_�Ƃ́Ahocket���ЂƂ̐������̂��Ԃɑ��̐����͒��قƕۂh��l�߁h�ł���ƒ�`�������B���y���ʂւ̖��炩�Ȍ��y�Ƃ��āAhocket�̖��O�̓��e�����t�����X��́h���������h�Ƃ������t����R�����Ă���Bhocket�͒Z���d�������t���[�Y����i�����āA�����ΐ��������ƂƂ��ɁAtriple,quadruple organum�̏㐺����conductus��caudae�Ƒg�ݍ��킳�����B 13���I�㔼�̎g�p�@�͂������Ahocket�̍ł��P���Ȍ`���́A�P���notes and rests�̌��ƂȂ�A�ʏ�A���e�b�g�̂Q�̏㐺���ɂ����Č�サ�Ă����Bnotes and rests�́A�������邢�͈قȂ��������ł��������A���ꂼ��̐����̉����́A���̐����̋x���ɓ������Ă����B��P�S�|�T�Ŏ������悤�ɁA�Q�̂��̂悤�Ȃ��������̂悤�Ȑ����́A�����A�ЂƂ̃����f�B���C�����`������B  �@�T���āA��蒷��hocket�̃p�b�Z�[�W�́A�����X�}�I�|���t�H�j�[�������Ă���D�e�L�X�g�����p�b�Z�[�W�́A�ʏ�Z���A��ʓI�ȃ��e�b�g�l���ɑ��āA���ԓI�ȃR���g���X�g���B�������ǂ̂悤�ȃP�[�X�ł��Ahocket�͂Ȃ��̖ړI�������Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B���̖ړI���A���ɁA���肷�邱�Ƃ�����Ƃ��Ă��B ��������hocket�p�b�Z�[�W�́A���Q�I�܂��͏��q�I�ł���B���̑��̃p�b�Z�[�W�́A�e�m�[���̍\��������������A���̐��I�ɂ����Ă������ɏd�v�ɂȂ��Ă���hocket���g�p���邱�Ƃɂ���āA�\���I�v�f�Ƃ��ċ@�\����B �������̐����Ȃ����e�b�g�ł́Ahocket�̓����X�}�I�g��ƏI�~�Ƃ��Č����B�����ł́A����ȑO�ɕ����ꂽ�����f�B�̎��R�ȑ��l�����n������Ă���B �������̗�ł́Ahocket�̃e�N�j�b�N�͍�i�S�̂�ʂ��ďo�����Ă���B����́ABanberg�ʖ{�̍Ō�̂V�́h��y���e�b�g�h�iBa�ʖ{�@No.102-108)�̂�����1���������ׂĂ̏ꍇ�ɓ��Ă͂܂�B���̂����̂P����P�S�|�Ta�Ō�����B���̎�̍�i�́A�����ƌ���̗p��ɂ����āAhockets�ƌĂ�A���̖��O�͂���䂦�ɁA�e�N�j�b�N�Ɠ��l�̃W���������w������B RONDELLUS rondellus�Ƃ��Ēm�����ȏ�̃e�N�j�b�N��hocket�����}�C�i�[�ł���A�d�v�ł��Ȃ��B�����ɔ��W���A�������A�p���l�̍�ȉƂɂ͔r�˂���邱�Ƃ��Ȃ��Arondellus�́A�p���l���_��Walter Odington(c.1300)�ɂ���āA���݂ɉ̂���Q�Ȃ����R�̓����̃����f�B�ō\��������i�Ƃ��ċL�q���ꂽ�B�ނ����p������͂R���ŁA�ȉ��̂悤�Ȕz�u�̂U�̃����f�B���������Ă���B  �@���炩�ɁArondellus�́Aconductus�`���̊e�����̋ϓ�����O��Ƃ����A���������̐��I�����S�Ȍ`���ł���BOdington�́A�A���������ׂĂ̐��������ԂŃ����f�B���̂�Ȃ���A���̍�i��conductus�ł���Arondellus�ł͂Ȃ��A�Ǝ咣���Ă���B�䂦�ɁArondellus�̃e�N�j�b�N�͍�i�S�̂Ŏg���邱�ƂɂȂ邪�A���̌��t�͍�Ȃ̌^�����͂ނ���������Ӗ����Ă���B �����[����́A��蒷��conductus��cauda�ɏo�����Ă���B����́A�R�̃����f�B���g���A�R�̑g�ݍ��킹�Z�b�g�����i�ɌJ��Ԃ����B���̂悤�ɂ��āArondellus�́Around�ƂȂ�A�����̃G���g���[�̕ς��ɏ��Ԃł̃G���g���[�͉i���̃J�m���ɓ]������B  rondellus�̐����} �@rondellus�̃e�N�j�b�N�ɂ����āA���炩�ɁA�����钆����i�̂����ŗL���Ȃ̂��ASumer is icumen i�i�Ă͗��ʁj�ł���B���̍�i�́A�S���̃J�m�����Q��pes������j�]���œ����Ă���B���̌��t�́A�p��ł́A������tenor�̑���ɗp������B �J�m����rondellus�Ƃ́A�������X�Ɠ����Ă���_�ňقȂ��Ă���B�����āA���[�h���鐺�����J��Ԃ���邱�Ƃ͂Ȃ��B�^�̐��������͂��������āA�S���̃V�t�g�̑g�ݍ��킹����ɐV���������f�B����܂ނ��Ƃɂ���B�ȉ��̃_�C�A�O����������������B  canon�̐����} �@�����Apes�́AWalter Odington�ɂ���Ē�`���ꂽ�Q��rondellus�̊��S�ȗ�ł���B��i�S�̂ɂ����āA���̐����́A�t�@�|�\�|�t�@�Ƃ����R�[�h�̊Ԃ�₦���h�ꓮ���I�X�e�B�i�[�g�p�^�[���ŁA�Q�̒Z�������������ɂ����Ȃ��i��U�|�U�j�B  ���̃n�[���j�[�\���͒P���Ɍ����邩������Ȃ����A���������Ƃ������Y�����m���Ɏx���A�S�����̃J�m���ɂ����郁���f�B��̐₦�܂Ȃ��ω����������Ă���B���ʓI�Ƀt���T�E���h�ł́A�����炭�͉p���l�̚n�D�f����U���ƂȂ�킯�����A����́A�U���̃n�[���j�[���Y�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B �{���������j�]���́A�����ɖ鉹�̐����ő��4�Ɍ��炵�A�����R�ɁA���ɂ͂Q�ɂ�������B�����̐����̂��ׂẮA�J�m���̃����f�B�̃w�����ƂȂ��Ă������A��i�ɁA�\���I���G����Y�ꂳ���Ă��܂��悤�ȃ|�s�����[�ȕ��͋C�������o������B����͋^�����Ȃ��A����̒��O�����������Ă��܂����̍�i�̓Ƒn�I�ȒP�����ɂ���B INSTRUMENTAL MUSIC �����̊�y���y�ɑ���ʖ{�̏؋��̕s���́A�������~�X�e���A�X�ł���B��Ƃ◝�_�Ƃ����́A��y�₻�̎g�p�ɂ��āA�����̌��y�����Ă���B�ʖ{�̃C���X�g�� �J�e�h�����̒����́A��y�̑��l����`���Ă���A�����Ή̂Ɨx��̑g�ݍ��킹�����`���Ă���B�������A���ɂ̓\���܂��̓A���T���u���̃p�t�H�[�}���X������������@�ŕ`���Ă���B �`������Ƃ���ɂ��ƁA�_���͔ނ�̑f�p�ȃ_���X�̂��߂ɁA�y������t�����Ƃ����B�W�����O���[�������́AGuiraut de Calanson�ɂ����1210�N�ɏ����ꂽConseils aux Jongler�ɏ]�����P�O�̊y������t���Ă����ƍl�����Ă���B�g���o�h�[����g�����F�[�������́A�����炭�͔ނ�̉̂��y��̔��t�ƂƂ��ɉ̂������Ƃ��낤�B �v����ɁA�y�킪���ꂼ��̎Љ�x���ɉ����������̉��y�����ɂ����āA���������Ƃ��������������Ă������Ƃɂ́A����ɂ́A�����̏����Ȋ�y��i�̂��c����Ă������Ƃɂ́A�����̏؋�������̂ł���B �����������������邢�����̗v�f������B��y���t�́A���̉��y�̑啔��������ꂽ�W�����O���[�������̒n��ő�K�͂ɂȂ��ꂽ�Ǝv���邪�A�قƂ�Ǐ����Ƃǂ߂��Ȃ������B�_���͂����炭�͉̂ƃ_���X�̗����̃��p�[�g���[�������Ă������A�����͌��q�݂̂ł������B �Љ�̂����郌�x���Ŗ��炩�ɁA���y���y�́A��y���t�̂��߂̎傽��f�ގ��������������B�������̎��́A�y��̑��l�����g�����V�����\����lais��o���[�h�����t���鉹�y�Ƃ������AJohannes de Grocheo�́A�u�悫�|�p�Ƃ̓��B�I�[���ɏ悹�āAcantus��cantilena�₠���鉹�y�`���������Ă���v�Ƃ����Ă���B �@��y���t�ւ̌��y�̑啔���́A����_�w�_���ɂ����Ă��A���m�t�H�j�b�N�ȉ̂�_���X�ɊW���Ă���B�������A���t�Ƃ����́A�g���o�h�[����g�����F�[���̉̂ɁA�P���ő����I�Ȕ��t�������B �����͂܂��A�y�킪���e�b�g�̃e�m�[�������t�����\����A����䂦�ɁA�\���\���O���l�A��d����O�d���̔��t���s�������Ƃɂ����ڂ��ׂ��ł���B�����ւ̊y��̃_�u�����O�́A����ɉ\��������B����́A�����̂��߂̊y��ɂ���ւȂ̂ł���B conductus��caudae����y���t�̂��߂ɈӐ}����A�u13���I�̃_���X���y�̂��߂̉��l����\�[�X�ł��邱�Ƃ��ؖ�����Ă���v�Ƃ������Ƃ���������Ă���B������������́A��₱�����C���ł͂��邩������Ȃ����A���̃|���t�H�j�[�͋^���Ȃ��A��y�A���T���u���̂��߂̉��y���������Ă���B�������̐��y�`���̍�i�́A�y�퉉�t�̂��߂ɍ��ꂽ���Ƃ����炩�Ȃ̂ł���B �@����������i�̂���O���[�v�́ASt.Victor�ʖ{�̃N���E�Y���ɔF�߂��邩������Ȃ��B�����̏ꍇ�A�Z���e�L�X�g�́A�e�m�[���̃����X�}�itenor melismas)�̂��ƂŁA����Ēu����Ă���B�����āA�P�Ȃ����̂��߂̖ڈ�̋@�\�����Ȃ��悤�Ɍ�����B����䂦�A���������N���E�Y���́A���̑��݂ɂ�������炸�A���̃I���W�i���Ȍ`���Ƃ��Ă��������̊w�҂������M���Ă��郂�e�b�g�Ƃ��ĉ̂��邱�Ƃ͂Ȃ������i�y��ʼn��t���ꂽ�j�Ƃ�����������藧���Ƃ��낤�B ��i��St.V�ʖ{�ɏ������Ă����Ԃ́A���ۂɁA���e�b�g��N���E�Y���Ƃ��Ă̂��������N������Ɨ����Ă��邱�ƂȂ̂ł���B�������e�L�X�g�̏ꏊ���P���ɏ��L��̃P�A���X�~�X�̌��ʂł͂Ȃ��̂Ȃ�A����́A��y���t�̂��߂ɂ���������i�̃����X�}�I�`����p���悤�Ƃ����Ӑ}�ł��������Ƃ����������B �@����肪���Ȃ��̂́A���q�́ABamberg�ʖ{���iNo.102-108)�́h��y�I���e�b�g�h�ł���B���̈Ӑ}�͋t���I�ł͂��邪�A�������A�����̂V��i�����ʂ��Ă���h�N���E�Y���h�����K���ł���Ǝv����B�����͂��ׂăX�R�A�`���ŋL������Ă���A�J��Ԃ����Y���p�^�[���ɂ�����A�v���C���`�����g�̃e�m�[����ɂQ��������B��̐������e�b�g�̂悤�ɁA����������i�̓I���K�k���Ƃ̊֘A�������A���̃e�L�X�g���Ȃ���Ԃ́Ahocket�̂悤�ɁA�s��I�ɁA�y��̉��t�����肵�Ă���̂ł���B INSTRUMENTAL DANCES �����ōD�܂ꂽ�C���炵�A�_���X�́A���炩�ɁA���y�̔��t��K�v�Ƃ����B�_���X�\���O�͂��̂悤�Ȕ��t�ƂȂ�A�����A�y��݂̂ʼn�����ꂽ�B�ʖ{�ɂ����鎑���ɂ����āA�����͒P�ɁA�̂Ƃ��đ��݂��Ă��邪�Aestampie�́A��y��i�Ǝ��̌`���̗��҂Ƃ��Đ����Ă���B �c�O�Ȃ��ƂɁA�L����kalenda Maya�i�g���o�h�[��Rambaut de Vaqueiras1180-1207)�������āAestampies�Ƃ��ē��肳��鎍�͉��y�������Ȃ��B���̍�i�́A�ŏ��̃g�����F�[���̎��Ə��L��estampies�Ƃ��ē��肵���ŏ��̊�y�I�_���X�̖�100�N��̂��̂ł���B ��X�́Aestampies�̎��Ɖ��y�`���̗��ʂ̗��_�I���q����ɂ��Ă���B���������g�ݍ��킹���K���Ȋ��ł���ɂ�������炸�A�����̌`���̗l���́A�����܂��ŁA�_���I�ł�����B�m���Ȃ��Ƃ́A���������L�q�𒆐��̏��L������estamie�Ƃ݂Ȃ����Ƃ������Ƃł���B �@�ŏ��̂���������i���AChansonnier du Roy�Ƃ��Ēm��ꂽ�g�����F�[���̉̂̎ʖ{�ɑ��Čv�ʓI�L���@�ʼn������Ă����B�������W�̃_���X�̃O���[�v�Ƃ��ďo�����Ă����B���ꂼ���estampie royal�Ƃ��Đ������A���肳��Ă���B�Q�̑��̃e�L�X�g�������Ȃ��_���X���ʖ{�̑��̂ǂ����ɉ������Ă����B�ЂƂ͓��肳��Ă��炸�A���̂ЂƂ͒P����danse�ƌĂ�Ă���B�����̃_���X�̂��ׂẮA���m�t�H�j�b�N�ł���A���ꂼ��͂������̌J��Ԃ��Z�N�V�������邢��puncta�������Ă���Bestanpies�́A�S����V��puncta�������Ă���A�Q�̃_���X�Ɠ��肳��Ă��Ȃ���i�͂��ꂪ�R�����Ȃ��B �@���������_���X�̌J��Ԃ��I�\���͒ʏ�Aaa bb cc dd etc,�Ǝ�����邽�߂ɁAestampie���Alai�̂悤�ɁA�Ȃ��Z�N�G���c�B�A�R���Ȃ̂��A�͊ȒP�Ɍ��Ď���B �������A�����̓_�ŁAestampies�͗����y�`���Ƃ͗��ꂽ�ʒu�ɂ����B�����������ꎩ�g���A�{���ȓ_�ňقȂ��Ă͂���̂����B �_���X�`���̂����Ƃ���ʓI�ȋǖʂ́A�����炩�ɁAestampie��puncta�͑S�̓I�ɂ͈قȂ��������f�B�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ𒍖ڂ��鎞�ɖ��炩�ɂȂ�B����炷�ׂĂ͓����悤�Ɏn�܂�A�I�~���邱�Ƃ��낤�B�����Ēʏ�A������s����������Ă���B ���Ƃ��A�S�Ԗڂ�estampie�ł́A�S�`�U���߂̖`����݂̂��A���ꂼ��V��puncta�ɂ����ĈقȂ��Ă���B  Chansonnier du Roy��11�̃_���X�̂����ADansse real�݂̂��J��Ԃ���puncta�̂͂�����Ƃ����\�������Ă��Ȃ��B���̍�i�́A�ŏ��Ƒ�Q�I�~�������Ă���ƌ����Ă��邪�A����10�̃_���X�̌`��������A�J��Ԃ��́AAMM No.57�ɂ����Ď�����Ă���悤�ɏI�~�ɔ����Ӑ}�I�Ȃ��̂ł������\��������B���������P�[�X�ł́A�R��puncta�́A�`���̂T���߂݂̂��قȂ��Ă���B lai��estampie���A�Z�N�G���c�B�A����̔h���Ƃ��Ď�舵�������A�R�̌`�����A�����̕\���imanifestations�j�����͂邩�ɌÂ��ł��낤���ʂ̍\�������̈قȂ����K�p�Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł����B�������������A���ꂼ��̉��y�Z�N�V�����̌J��Ԃ��́A�_���X�̌J��Ԃ��irecurrent)�����Ɋ֘A���Ă��̋N�����������̂�������Ȃ��B����́A�ω�����j�[�Y�ɑ��錴�����̗p�������y�����������̂ł��낤�B �@���̑��̒����̃_���X�́A�{�͂̎��n��I���邢�͒n���I�Ȍ��E���Ă��܂����A���Ȃ��Ƃ������ŋL�q���Ă����ׂ����낤�B 13���I�̉p��̎����́A�_���X�ł��邩�A���邢��estampies�ƌĂ����̂ł��邩�́A�S�̃^�C�g���̂Ȃ���i��ۑ����Ă���B�P�̓��m�t�H�j�b�N�ł���A�R�̓��[�h�L���@�ɂ��Q����i�ł���B���ׂĂS�͌J��Ԃ��\���������Ă��邪�A�t�����X���estampie�̌`���ɂ͐��m�ɂ͍��v���Ȃ��B�����̌`���ƍ\���ߒ��ɂ����ẮAconducuti��caudae�ɂ悭���Ă��邱�̂R�̃|���t�H�j�[��i���Acaudae��������̃_���X���y�̑q�ɂł������Ƃ��������̃x�[�X�ƂȂ��Ă��邩������Ȃ��B �@�����ЂƂ̉p��̎����ARobertsbridge�ʖ{�Ƃ��Ēm���Ă���f�ГI�ʖ{�́A1325�N�̓��t������A�����Ƃ������̌��Պy��̂��߂̉��y��ۑ����Ă���B�R���N�V�����́A�R�̃_���X����Ȃ�A�ŏ��͕s���S�ŁA���e�b�g�̂R��transcriptions�ł���B3�Ԗڂ��܂��s���S�ł���B ���̏ꍇ�A���S�ȃ_���X��estampies�Ƃ͓���ł��Ȃ����A���m�ɁA���m�t�H�j�b�N�ȃt�����X��`���ƍ��v����B���S�ȃ��e�b�g�̐��y�`���͂���ɁA�t�����X���Roman de fauvel�ɂ�����}���ȂƂ��ďo������B���y���p��N���ł��邩�ǂ����͂���䂦�A�^�₪�c��B����������́ARobertsbridge�ʖ{�����Ƃ��傫�ȏd�v���́A�_���X�Ɛ��y��i��transcriptions�̗��҂��܂܂�Ă��邱�Ƃł��낤�B�����̍�i�̂ӂ��̃^�C�v�́A���Պy��̃��p�[�g���[�ƂȂ��Ĉȗ������Ɩ𗧂��Ă����̂ł���B �@�����_���X�̍Ō�̃R���N�V�����ɂ́A���Ƃ��Ƃ�14���I�̐����|���t�H�j�[�Ƃ���Ă����C�^���A��̎ʖ{���܂܂�Ă���B ���G���̎ʖ{�́A���݁ABritish Museam(Add.29987)�ɕۊǂ���Ă���B�_���X�́Afol.55v-58,60-63v�ɂ���B �P�T�̃��m�t�H�j�b�N��i�ł��邱�̃R���N�V�����ɂ������āAistanpitta�̎w�肪����B���炩�ɂ���́A�ŏ��̂W�̃_���X�ɓK�p�����B���̗p��͌J��Ԃ���Ȃ����Afol.58�Ɋւ���L�q�́Afol.60�ɂ�����h����istanpita�h�i��5�Ԗڂ̃_���X�j�̑������������Ă���B �W�Ԗڂ̃_���X�̂��ƁA�R���N�V�����ɂ́A�S��saltarelli�ƂЂƂ�trotto�A�Q��Lamento di Tristano,La Manfredina������B���̃R���N�V�����̋����[���ʂ́A�W��estampies�ɑ��铯���悤�ȃ^�C�g���̎g�����ł���B��������Ghaetta,Isabella,Belicha�Ƃ��������O��������B���̑���Chominciamento di gioia�APrincipio di virtu�ł���B���������^�C�g���Ɖ��y�̊Ԃłǂ̂悤�ȊW������̂��͌��݂͂킩��Ȃ����A�����͂P�V�`�P�W���I�̃t�@���V�[�ȃ_���X�g�Ȃ�\��������B �@�R���N�V�������̂��ׂĂ̂P�T�̃_���X�́AChansonnier du Roy���̏����̃t�����X��_���X�̍\�������ɏ]���B���ꂼ��́A�ʏ�͂S����U��puncta�̘A���ō\������A�قȂ����`����������A�ŏ���puncta�̂������A���邢�͂��ׂĂ��J��Ԃ��ďI�~����B �C�^���A���istanpitte�Ə����̃t�����X��estampies�̊ԁA�C�^���A��_���X�̂Q�̃O���[�v�̊ԁA�ɂ͏d��ȑ��Ⴊ����Bistanpitte�́A�������G��puncta�������Ƃɂ��A�ۗ����Ă���B�������������̓_���X�ɂ͕s�K�ł���悤�Ɏv���A�����͂����炭�́A���O�̂��߂ɉ��t���ꂽ��i�Ƃ݂Ȃ����ׂ��ł���B ���̂V�̃C�^���A��̍�i�͂��Z���A�P����puncta�������A�_���X�̂��߂̉��y�������Ă���Btrotto�͂��̎�̗B��̃_���X�ł��邪�A�����̌`����l���iAMM,No.58)�ɂ����āA�T���āA�O���[�v�̓T�^�ł���B �_���X�iAMM,No.58)�͂T��puncta�i���邢��partes�j�ō\������A���Ƃ̂S�́A�V����prima pars�̈ꕔ�����邢�͂��ׂĂ̌J��Ԃ�������B3�Ԗڂ̃p�[�g�́A�Q�Ԗڂ̓������g�����A���҂͍ŏ��̕����̑�R���߂ɂȂ���B���l�ɁA5�Ԗڂ̃p�[�g�́A�S�Ԗڂ̍ŏ��������g�����邪�A�����Q�͊��S�ɍŏ��̕����̌J��Ԃ����A���ꂼ��̃p�[�g�͖��_�A2�t���ꂽ�B  �@�C�^���A��̃_���X�̂���Ȃ�ǖʂ́A��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�P��̍�i�ł������ɁALamento di Tristano ��La Manfredina�́A�֘A�����_���X�̃y�A�ł���B�y�A�ł���`���̃_���X�́A3�p�[�g����Ȃ�B���ꂼ��La Rotta ��La Rotta della Manfredina�Ɩ��Â���ꂽ�R�̓�Ԗڂ̑g�ɂ���ăt�H���[�����Brotta�̈Ӗ��͕s�������A���ꂼ�ꂪ����ɏ]���_���X�����邱�Ƃ͊m���ł���B����䂦�A�P�S���I�́A���l�b�T���X����ɂ͈�ʓI�ɂȂ����֘A�����_���X�̃y�A�����A�o���b�N�_���X�g�Ȃ̔��W�̂��߂̒��j��n�������B �@ |