| MEDIEVAL MUSIC

��19�́|1 |

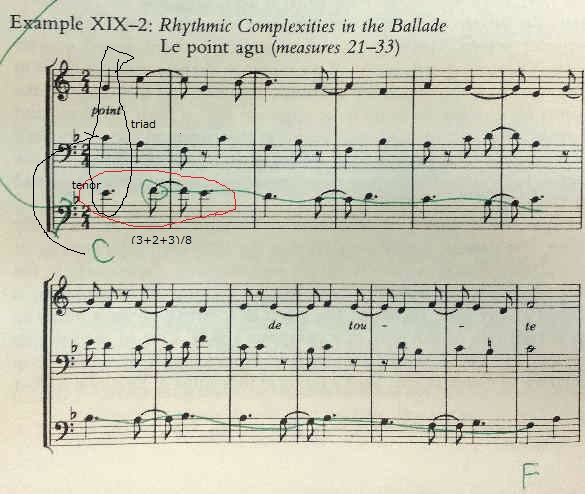

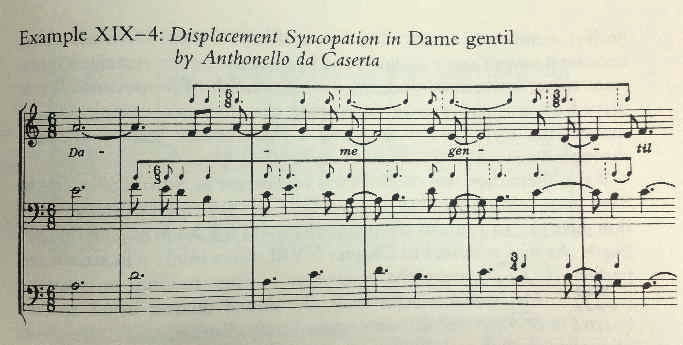

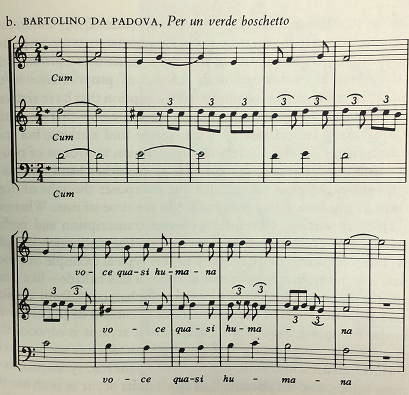

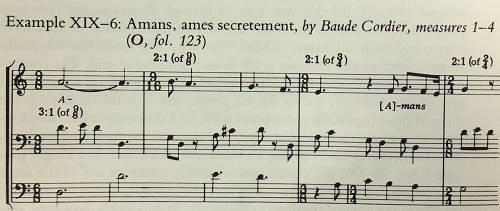

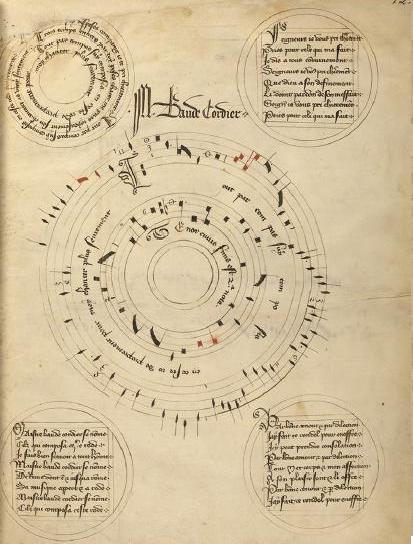

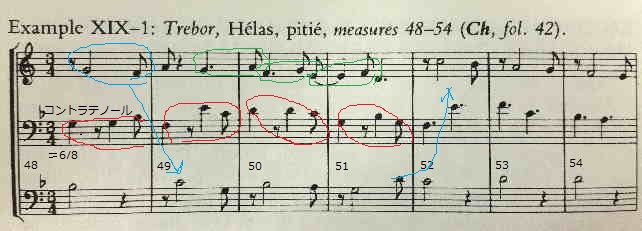

| ��470�` �b�g�`�o�s�d�q �@�w�\ Transition to the Renaissance p470 Periods of transition from one historical age to another are always complex and difficult to define. The various aspects of human life that characterize an age�\political, economic, social, and cultural�\do not change overnight. Neither do they all change at the same time. Some fun damentals never change. The Middle Ages may have "waned" during the fifteenth century, but they had already contributed many ideas and institutions that were to persist for centuries. It is wholly arbitrary, therefore, to take the year 1500 as the "time-honored boundary between the medieval and modern periods. 1�̗��j�̎��ォ����������ւ̈ڍs�̒i�K�́A��ɕ��G�ŁA��`������B���������Â���l���̂��܂��܂ȓ_�́A�����A�o�ρA�Љ�A�����ɂ����āA��ӂł͕ς��Ȃ��B�����āA�S���́A�����ɂ͕ς��Ȃ��B������15���I�̊ԂɁu�I���ɋ߂Â����v��������Ȃ����A�������A�ނ�͉����I���̊ԌŎ����Ă��������̍l����x�����łɒ����B���������āA1500�N���u�����Ƌߑ�̊��Ԃ̎����I�ȋ��E�v�Ƃ��Ď�邩�ǂ����́A�܂������C�ӂł���B The division may be convenient and workable for historians who are primarily concerned with the political, economic, and social aspects of Western civilization. It does not work for cultural historians, who insist on following the Middle Ages with a Renaissance. The impetus for this Renaissance came in the field of literature with a new and passionate concern for the "more humane letters" of classical antiquity. Beginning with Petrarch and some of his fourteenth-century contemporaries, Italian humanists scorned both the vernacular language and the "barbaric" Latin of the Middle Ages. Instead, they devoted themselves to the rediscovery and reinterpretation of classical literature and learning. That they themselves could think of their activities as a �hrebirth" implies a supercilious disdain for the achievements of the immediate past. And the continued use of the term Renaissance implies that the Middle Ages were much darker than they really were. ���ނ́A���m�����̐����A�o�ρA�Љ�I���ʂɊ�{�I�S�����������j�Ƃ̂��߂ɕ֗��ł���A���s�ł��邩������Ȃ��B����̓��l�b�T���X�ɒ����������ƍl���镶�����j�w�҂̂��߂ɂ͍�p���Ȃ��B���̃��l�b�T���X�ւ̎h���́A�ÓT�I�ȌÑ�́u���l���I�Ȓm���v�ɑ���V�����ď�M�I�ȊS�������āA���w�̕���ɂ���Ă����B�y�g�����J�Ɣނ�14���I�̓����ォ��n�܂��āA�C�^���A�̃q���[�}�j�X�g�����́A�y������ƒ����́u��ȁv���e���n�̐l���y�̂����B���̑���A�ނ�͌ÓT�I�ȕ��w�Ƃ��̏K���̍Ĕ����ƍĉ��߂ɐ�O�����B�ނ玩�g���ނ�̊������Đ��Ƃ݂Ȃ����Ƃ́A�ߋ��̋Ɛтɑ��鍂���Ȍy�̂��Ӗ�����B�����āARenaissance�Ƃ������t�̎����I�Ȏg�p�́A�������ނ炪���ۂɂ����ł����������͂邩�ɈÂ��������Ƃ��Ӗ�����B Humanism was an intellectual movement that became an academic fad. As such, it profoundly changed the course of university studies both for good and for ill. Its influence on the arts was less direct and often long delayed. Vernacular literature not only survived but flourished. Architecture, painting, even sculpture showed the effects of humanism in their secondary, much more than in their primary, of characteristics. In all fields of artistic endeavor it is not the slavish imitations of classical models that we remember and most admire. �q���[�}�j�Y���́A�A�J�f�~�b�N�ȗ��s�ɂȂ����m�I�ȉ^���ł������B���̂悤�ɁA����͑�w�����̕������A��ʂł͗ǂ������ɁA��ʂł͈��������ւƕς����B�|�p�ɑ��邻�̉e���́A��蒼�ڂłȂ��āA�����Β����x�ꂽ�B�y�����w�͐����c�邾���łȂ��A�S���ł��������B���z�A�G��A�����́A�q���[�}�j�Y���̂̐����̈ꎞ�I�e�������I�ȉe�����������B������|�p����ɂ�����w�͂ɂ����āA����́A��X���o���A���q�����ÓT�I���f���̓z��I�͕�ł͂Ȃ��B Music, of course, had no classical models at hand to imitate. There can be no question, therefore, of a renaissance that abruptly changed the course of musical development. Music in the fifteenth century continued the practices it had inherited from the past, while transforming itself at the same time by the introduction of new compositional procedures and techniques. Even less direct than on the other arts, the influence of humanism on music made itself felt scarcely at all before the beginning of the sixteenth century. How then can we justify the common practice of making the first decades of the fifteenth century the dividing line between the music of the Late Middle Ages and the Early Renaissance? ���y�́A�������A�茳�ɖ͕킷�ׂ��ÓT�I�ȃ��f���������Ă��Ȃ������B���������āA���y�̔��W�̉ߒ����}�ɕς������l�b�T���X�ɂ��Ă̋^�₪���݂����Ȃ��B15���I�̉��y�́B�ߋ�����p������Y�̎��s�𑱂����B���̈���ŁA�V������Ȏ菇�ƋZ�p�̓����ɂ���āA�����ɕς���Ă������B���̌|�p��蒼�ړI�łȂ��Ă����A�q���[�}�j�Y���̉��y�ւ̉e���́A���ꎩ�̂�16���I�̏��߈ȑO�ɂ͂܂������قƂ�NJ������Ȃ��悤�ɂ����B���ꂩ��ǂ̂悤�ɁA��X�́A��������̉��y�Ə������l�T���X�̊Ԃ̋��E���ł���15���I�̍ŏ���10�N�قǂ��`������A��ʓI�Ȏ��H�𐳓����ł��悤���H The answer to this question lies in the attitude of fifteenth- century musicians themselves toward the music of their own time. The most explicit statements of that attitude appear in the dedications of two treatises by Johannes Tinctoris (c. 1435-1511), a practicing musician, mathematician, and the first author who deserves to be called a Renais- sance musical theorist. In his treatise on musical proportions, written no later than 1476, Tinctoris remarked that "the possibilities of our music have been so marvelously increased that there appears to be a new art, if I may so call it, whose fount and origin is held to be among the English, of whom Dunstable �ud. 1453] stood forth as chief�h.2 ���̋^��ɑ��铚���́A�ނ玩�g�̎���̉��y�ɑ���15���I�̉��y�Ǝ��g�̑ԓx�ɂ���B����ɑ�������Ƃ����ĂȐ����́AJohannes Tinctoris (c. 1435-1511�A�G���傤�lj��y�̊v�����ɐ��������ƂɂȂ��j)�ɂ��Q�̘_���Ɍ���Ă���B���y���Ɋւ���ނ̘_���ł́A�x���Ƃ�1476�N�܂łɂ͏�����āATinctoris�́A�u��X�̉��y�̉\���͋����قǑ��債���A�����ɂ͐V�����|�p������A�����Ă݂�A���̌���ƋN�����A�_���X�^�u���Ƃ����A�t�Ƃ��đO�ɂ��т��������C�M���X�l�̊Ԃɂ���v�Ƃ������Ƃɒ��ڂ������B p471 According to Tinctoris, the �hmoderns�h of his own time followed directly on Dunstable's contemporaries Dufay (c. 1400 74) and Binchois (c. 1400-60). Now, however, it is the French who �hcontrive music in the newest manner for the new times." In the dedication of The Art of Counterpoint, Tinctoris�ɂ��A�ގ��g�̎���́u�ߑ�v�́ADunstable�̓�����l�� Dufay��Binchois (c. 1400-60)�ɒ��ڔ������̂ł���B����������A�u�V��������̂��߂̂����Ƃ��V�������������y�ɂ����Ĉďo�����v�̂̓t�����X�l�ł���BThe Art of Counterpoint�̌���ɂ����āATinctoris�́A������̍�ȉƂ̂����Ƃ��D�ꂽ�҂́ADunstable�ADufay�ABinchois���炻�̌|�p���w�҂ł���A�ƍĊm�F�����B�ނ͂܂��A40�N�O�ȏ�̂ǂ�ȉ��y�������ɒl���Ȃ��A�Ƃ����A�����ׂ��������o���Ă���B �@���������_����A��X�́A�d�v�Ȍ��_�����o���B15���I�̌㔼�̍�ȉƂ����́A���炩�ɁA�ނ�̉��y���V�������̂ł��������ƂɋC�Â��Ă����B����͌���������A���y�l���A�Z�p�̔��W�ɂ�����V�������Ԃ��\���Ă����B Tinctoris�ɂƂ��āA���Ȃ��Ƃ������1435�N����n�܂����B�ނ͂����炭�A�V�������y�̋N���̉p���ւ̊��蓖�Ăɂ��āA�ߑ�]�������Ă����B�������A�ނ͖��炩�ɁA���̌|�p�̌`���ւ̉p���̍v���̏d�v����F�߂Ă����B�ނ͂܂��A���܂�͂����łȂ��Ă��A�����ɂ����Ă͎�Ƃ��ăt�����X�l�ł�������ȉƂ����ɂ�邻�̎����I���W��F�߂Ă����BTinctoris���g�̓u�����b�Z���̂���Nivelles�̏o�g�ł���A�i�|���ł��̘_�����������B�����Ŕޗt�A�V�V���[��Ferdinand�̋{��ƐڐG�����Ă����B �@�ߑ�̗��j�Ƃ����́A15���I�̉��y��Ԃ�Tinctoris�̕]�����T�ˎ���Ă���B�ނ�́A���B���ɁATinctoris�����������͊������������ɋN�������V�����|�p�̎n�܂�����o���Ă���B�������A�ނ�́u���l�b�T���X�̒��S�I�ȉ��y����v�ƌĂꂽ���W�ɑ���X�^�[�g�n�_�Ƃ��Ă��܂��݂Ȃ��Ă���B���y�̐V�����l�����Ԃɉ�X���ǂ�Ȗ��O�����悤���A16���I��ʂ������̎����ƁA���ꂪ�Y�o�������y�̗ʂ́A���̖{�ł͌��s�����Ȃ��B���̏͂́A1377�N�̃}�V���[�̎�����A�f���t�@�C��o���V����������1420�`25�N���܂ł���舵���B THE MANNERISTIC STYLE OF THE LATE FOURTEENTH CENTURY 14���I�̍Ō��10�N�ȏ�̊Ԃ́A���y�̑S�̗̂��j�ɂ����āA�����Ƃ���Ȕ��W�̂P�����o���B�L���@�ƃ��Y���̋ɒ[�ȕ��G���ɂ���Ċ�{�I�ɓ����Â����A�����������W�́A����ɂ�����mannnered natation���邢��manneristic style�ƌĂ�Ă���B�����������t�����y�̓I�ȈӖ������ɑ��āA�t�����X��Ars Nova�̏����̐��k���isubtlety)���ׁA14���I�㔼�̉��y�́Aars subtilior�ƌĂ�Ă���B���m�̉��y�̗��j�ƂƂ��ɁA ��X�́A���K���Ȃ��̂Ƃ��āA���̍ŏ㋉�ł���ars subtilissima�Ƃ������t���g����������Ȃ��B20���I�ɂȂ��čēx�A���y�͂����Ƃ����k�Ȑ����ƃ��Y���̕��G���Ɏ������̂ł���B we might more appropriately use the superlative,ars subtilissima. Not until the twentieth century did music again reach the most subtle refinements and rhythmic complexities of the manneristic. Before describing this end-of-the-century phenomenon, we should pause to note the geographical regions and centers in which it flourished. We have already seen that, during the "Babylonian captivity" of the Papacy(1309-1477), Avignon was the most important center for the cultivation of sacred polyphony (see Chapter16). That importance continued after the Great Schism (1378-1417) produced rival popes in Avignon and Rome, but now we find that the city on the lower Rhone had also become a center for the composition of French secular songs. Two other centers with close musical ties to Avignon were situated just south and north of the Pyrenees: the courts of Peter IV (1335-87) and John I (1387-96), Kings of Aragon, and of Gaston Phebus,Count Bearn and Foix (1343-91). �@���̐��I�����ۂ��L�q����O�ɁA���ꂪ�h�����n���I���S�ɖڂ�����Ă݂悤�B���łɌ����悤�ɁA�o�r�����ߎ��̊ԁA�A���B�j�����́A����y���B�̍ł��d�v�Ȓ��S�n�ł������B���̏d�v���́A��V�X�}����������B�������A���[�k�������̓s�s���܂��A�t�����X��̐����̂̍�Ȃ̒��S�n�ƂȂ��Ă������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B�A���B�j�����Ɖ��y�I���т������������Q�̂��̑��̒��S�n�́A�s���l�[�R���̓�Ɩk�Ɉʒu���Ă����B�����ɂ́A�A���S�����y�h��4���A�t�A���P���̋{�삪�������B Our chief source for the secular repertory of Avignon, Aragon, and Foix in the last quarter of the fourteenth century is a manuscript from Chantilly. 6 Only a few of the thirteen motets and one hundred secular songs in Ch, including three ballades by Machaut, came from northern France or from the older Avignon repertory of the Ivrea Codex. Most of the newer pieces that can be dated with some precision refer to historical events or persons connected with one of the three courts during the papacy of Clement VII (1378-94). Taken as a whole, the collection may be said to exemplify the complex manneristic style cultivated and prized at both ecclesiastical and secular courts in southern France and Spain. �@14���I�̑�S�l�����A���B�j�����A�A���S���AFoix�̐������p�[�g���[�̎傽�鎑���́AChantilly�ʖ{�ł���B�����ɂ́A13�̃��e�b�g��100�̐����̂�����A�}�V���[�ɂ��R�̃o���[�h���܂܂�Ă���A�k�t�����X����A���邢�̓C�����A�ʖ{�̂��Â��A���B�j�����̃��p�[�g���[���痈�Ă���B�V������i�̑啔���́A���j�I������Clement VII (1378-94)�̋��c���̊Ԃ̂R�̋{��̂ЂƂɊ֘A�����l�X���y���鐳�m���ƂƂ��ɁA�����肷�邱�Ƃ��\�ł���B�S�̓I�ɂ́A�R���N�V�����́A��t�����X��X�y�C���̋���Ɛ����{��o���Ŕ��B�������G�ȃ}���l���l�������Ă���ƌ����Ă���B http://imslp.org/wiki/Codex_Chantilly_(Various) Although it tended to be simpler and more restrained, the music of northern France and even of England (see Chapter XX) did not escape the influence of southern mannerism. When composers from northern France became attached to one of the southern courts, however, they wholeheartedly adopted the manneristic style. So too did a number of Italians who devoted themselves to the composition of French secular polyphony of extreme rhythmic complexity. �@����͂��P���ɁA�}�����ꂽ�X���ɂȂ������A�k�t�����X��C���O�����h�̉��y���������A��̃}���l���Y���̉e����Ƃ�Ȃ������B�������A�k�t�����X�̍�ȉƂ�������̋{��̂P�ɂł��ɐڐG�����ƂȂ�ƁA�ނ�͐S����A�}���l���Y���l�����̗p�����B�����ŁA�ЂƂ�ł������̃C�^���A�l���A�ɒ[�Ƀ��Y���I�ɕ��G�ȃt�����X�ꐢ���|���t�H�j�[�̍�ȂɎ����߂邱�ƂƂȂ����B In all likelihood some of them came in contact with the manneristic style in Avignon, but the style itself seems to have been transplanted to northern Italy in the first decades of the fifteenth century. In part, at least, this development is related to the election of still a third pope by the Council of Pisa in 1409. Intending to bring the Great Schism to an end by deposing both the Roman and Avignonese popes, the Council chose as their successor Pietro Filargo, cardinal archbishop of Milan and patron of the composer Matteo da Perugia (see below). The other two popes�\ as might have been expected�\refused to step down, and Filargo, who took the name Alexander V, died less than a year after his election. �����炭�A������x�̓A�r�j�����̃}���l���Y���l���ƐڐG�����ł��낤�A�������A�l�����̂��̂�15���I�̍ŏ���10�N�قǂɁA�k�C�^���A�ɈڐA���ꂽ�悤�ł���B�B��ɂ́A���Ȃ��Ƃ��A���̔��W��1409�N�̃s�T�̌���c�ɂ���āA3�Ԗڂ̋��c���I�ꂽ���ƂɊ֘A������B���[�}�ƃA���B�j�����̋��c�o����Ǖ����邱�Ƃɂ���đ�V�X�}���I��炻���Ƃ���Ӑ}�ɂ��A����c�͔ނ�̌�p��Pietro Filargo��I�B�ނ́A�~���m�̐��@���ł���A��ȉ�Matteo da Perugia�̔�҂ł������B���̑���2�l�̋��c�́A�p�ʂ����₵�AFilargo�́AAlexander V�ƂȂ�A�ނ̑I�o��A1�N�ȓ��ɖS���Ȃ����B p�S�V�S His place was immediately filled, however, by the election of Cardinal Baldassare Cossa as John XXIII. (Because the Church considers this first John XXIII an antipope, there could be another in the twentieth century) Established primarily in Bologna, the court of these northern Italian popes became the focal point for an already flourishing musical life in such other cities as Genoa, Milan, Venice, and Padua. Even after the Council of Constance successfully disposed of all three papal contenders. the newly elected Martin V (1417-31) stayed in Florence and Bologna as much as in Rome itself. It is undoubtedly to the widespread and continued musical activity in all of these cities that we owe the many manuscripts of northern Italian origin in which so much of western Europe's music from the waning Middle Ages and the early Renaissance has been preserved. �������A�ނ̒n�ʂ́A���n�l�X�Q�R���Ƃ���Baldassare Cossa���@���̑I�o�ɂ���āA�����ɖ��߂�ꂽ�B�{���[�j���ɂ����čŏ��Ɋm�����A�����̖k�C�^���A�̋��c�̖@��́A�W�F�m�o�A�~���m�A�x�j�X�A�p�h���@�̂悤�ȑ��̓s�s�ł̂悤�ɂ��łɉh���Ă��鉹�y�̂��߂̏œ_�ƂȂ����B�R���X�^���c����c���S3�l�̋��c�����܂����������B�V�����I�o���ꂽ�}���e�B�k�X�T���i1417-31�j�́A���[�}���l�A�t���[�����X�ƃ{���[�j���ɂ��Z��ł����B��X���A�����Ă��������ƃ��l�b�T���X�����̐����[���b�p�̉��y�̔��ɑ������ۑ����ꂽ�k�̃C�^���A�N���̑����̎ʖ{���̂́A�^���]�n�Ȃ��A�����̓s�s�S�y�̍L�͈͂ɂ킽�����p���I�ȉ��y�����ɂ��Ăł���B �@Our concern with these manuscripts must be limited to the one source in which we can see both the flowering and fading of manneristic style on Italian soil, a manuscript now in Modena.�@In the kinds of music it includes, the repertory of Mod unusually diverse. French secular songs account for exactly 66 percent of the 100 complete pieces-17 rondeaux, 18 virelais, and 31 ballades. Five more songs in ballade form and one virelai have Latin texts. Italian secular songs are sparsely represented by two madrigals, one caccia, and six ballate. Two three-voice canons-one with Latin text, one with French-complete the secular polyphony. �@�����̎ʖ{�ɑ����X�̊S�́A�C�^���A�̓y��ʼnԊJ���A�͂ꂽ�}���l���Y���l�������邱�Ƃ��ł���̂́A���݂̃��f�i�n���̎ʖ{�Ƃ����A�P�̎ʖ{�Ɍ��肳��˂Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�܂މ��y�̎�ނɂ����āA���f�i�ʖ{�̃��p�[�g��\�͈ٗl�Ȃ܂łɑ��l�ł���B�t�����X��̔�@���I�ȉ̂́A100�̊��S�ȍ�i�\17�Ȃ̃����h�[�A18�Ȃ̃��B�����[�A31�Ȃ̃o���[�h�\�̂����̐��m��66�����߂�B�o���[�h�`����1�Ȃ̃��B�����[�̂���5�Ȃ́A���e����̃e�L�X�g�������Ă���B�C�^���A�̔�@���I�ȉ̂́A2�Ȃ̃}�h���K���A1�Ȃ̃J�b�`�A��6�Ȃ̃o���[�^�ɂ���đ�\����Ă���B��̓��e����e�L�X�g�A��̓t�����X��e�L�X�g�ɂ��2�Ȃ�3���J�m�������|���t�H�j�[�̊����`�ł���B p�S�V�T More unexpected is the presence of religious and liturgical polyphony in the form of five motets, the Christmas hymn Puer in natus Betheleem (A Boy is born in Bethlehem), and eleven Mass movements (eight Glorias and three Credos). This motley collection reflects the diverse origin of both the music and the composers who are represented�D The preponderance of French songs, which include twelve concordances with Ch, and the presence of three texts in honor of Pope Clement VII suggest an origin in Avignon for some of the repertory, if not for the manuscript itself. ���ӊO�Ȃ��Ƃ́A5�̃��e�b�g�`���A�N���X�}�Xhymn.11�Ȃ̃~�T�ȂƂ����A�@���I�E�T��I�|���t�H�j�[�̑��݂ł���B ���̂܂���ȃR���N�V�����́A���y�ƍ�ȉƂ̑��l�ȋN���f���Ă���B�V�����e�B�ʖ{����12�ȂƂ̈�v������t�����X��̗̉̂D���ƁA���cClement VII���]�����R�̃e�L�X�g�̑��݂́A�������̃��p�[�g���[���A���B�j�����N���ł��邱�Ƃ��������Ă���B Yet many of the French texts were set to music by Italian composers who are not known to have been outside of Italy�D Much of the music, moreover, must date from the first ten or fifteen years of the fifteenth century. A good deal of evidence�\both documentary and circumstantial �\connects this later music and its composers with Genoa, Milan, Padua, and the courts of Alexander V and John XXIll. It seems probable, therefore, that the compilation of Mod began in Bologna around 1410. Presumably, all the music in the manuscript had been composed by the time the Great Schism came to an end in 1417. ����ł��A�t�����X��̃e�L�X�g�̑����́A�C�^���A���O�ł͒m���Ă��Ȃ��C�^���A�l��ȉƂɂ���č��ꂽ�B����ɑ����̉��y�́A15���I�̍ŏ���10�`15�N�̓��t�ł���˂Ȃ�Ȃ��B�����̏؋��́A������������̉��y��Genoa, Milan, Padua, and the courts of Alexander V and John XXIll�̍�ȉƂƂ��֘A�Â��Ă���B����䂦�A���f�i�ʖ{�̕Ҏ[�́A1410�N���ɁA�{���[�j���Ŏn�܂����ƍl������B�����炭�A�ʖ{�̂��ׂẲ��y�́A��V�X�}��1417�N�ɏI�����}�������ɍ�Ȃ��ꂽ�B �@Having briefly introduced the two largest and most typical collections of music in manneristic style, the Chantilly and Modena manuscripts we may now examine the constituent elements of that style in some detail. One of its goals (or results�j was the creation of polyphony in which the individual lines achieved a maximum of rhythmic independence. �Q�̍ő�K�͂������Ƃ����y�̓T�^�I�ȃ}���l���Y���l���̃R���N�V�������Љ�Ƃ��āAChantilly �� Modena�ʖ{�́A��X�����݁A�ڍׂɂ��̃X�^�C���̍\���v�f�ׂ邩������Ȃ��B���̖ړI���邢�͌��ʂ̂ЂƂ́A�X�̃p�[�g�����Y���I�ȓƗ����̍ő���𐬂��������|���t�H�j�[�̑n���ł������B In this respect, French secular songs, the primary vehicle for displaying the full measure of manneristic complexity, recall the motet style of Pierre de la Croix at the end of the previous century. The tenor of a chanson was newly composed; but, by maintaining the basic mensuration with few metrical changes and with relatively simple rhythmic patterns, it provided the same kind of stable foundation as the plainchant tenors of the earlier motets. ���̓_�ŁA�t�����X�̔�@���I�ȉ́i�}���l���Y���̕��G���̖ڂ����ς����������߂̎�v�ȏ�蕨�j�́A�O���I�̏I����Pierre de la Croix�̃��e�b�g�l�����v���o���B�V�����\���̃e�m�[���͐V������Ȃ��ꂽ�B�������A�قƂ�lj����I�ω����Ȃ��A���ΓI�ɒP���ȃ��Y���p�^�[���ł����{�I�Ȍv�ʋL���@���ێ����邱�Ƃɂ���āA����́A�����̃��e�b�g�̃v���C���`�����g�e�m�[���̂悤�Ȉ��肵����ՂƓ���������炵���B This foundation enabled the cantus to indulge in wide variety of rhythmic complications, sometimes to the point of destroying all feeling of a consistent metrical organization. Neither as complex as the cantus nor as simple as the tenor, the contratenor established its own distinctive character and moderated the contrast between the two extremes. It seems clear that the differentiated lines in manneristic style resulted at least in part from the practical necessity of supporting a virtuoso singer who could read and perform the most extravagant notational and rhythmic complexities that composers could devise. In addition to the mensural stability of the tenor, however, counterpoint based on progressions of consonant intervals also hold the seemingly independent voices together. ���̊�Ղ́Acantus�����Y���I���G���̍L���ω��ɗ��Ƃ����݁A���ɂ́A��т��������\���̂����銴���j�Ă��܂��Bcantus�قǕ��G�ł͂Ȃ��A�e�m�[���قǒP���ł��Ȃ��A�R���g���e�m�[���́A���g�̌����m�����A�Q�̗��ɒ[�̊Ԃł̑Δ��a�炰���B�}���l���Y���l���̈قȂ����p�[�g���A���Ȃ��Ƃ��ꕔ�ɂ����āA��ȉƂ��l�Ă��邱�Ƃ��ł����ł��ߓx�̋L���@�Ń��Y���I�ȕ��G����ǂ݁A���s���邱�Ƃ��ł�����z�����̎���x��������ۓI�ȕK�v�����琶�������Ƃ́A�����Ȃ悤�ł���B�������A�e�m�[���̌v�ʋL���̈��萫�ɉ����āA�Έʖ@�́A���a��������b�Ƃ��āA�\�ʏ�݂̌��ɓƗ�����������ۂ����B p476 Almost without exception,the rhythms of all voices converge in strong cadences at the end of phrases. In between, the tenor and cantus still constitute a two-voice framework that can be reduced to traditional progressions of perfect and imperfect consonances. As in the music of Machaut, ornamentation of these consonances by a variety of nonharmonic tones often disguises the intervallic structure and creates a highly dissonant effect. �قڗ�O�Ȃ��A���ׂĂ̐����̃��Y���́A�t���[�Y�̏I���ɋ����J�f���c�Ŏ������Ă���B�����̊ԂŁA�e�m�[����cantus�́A���S����͕s���S�ȋ��a�����̓`���I�Ȑi�s�ɐ�l�߂�ꂽ�Q�����̍\�����\������B�}�V���[�̉��y�ɂ�����悤�ɁA��a�����I�Ȃ����������a�����̑����́A�����A�����\�����A�����s���a���I���ʂ���B Devices such as syncopation and the lateral displacement of an interval's constituent tones raise the dissonance level to even greater heights and sometimes make the individual lines seem as independent harmonically as they are rhythmically. Yet despite all appearances, the traditional consonances and mensurations of the French Ars Nova provide the twin bases on which the intricacies of the style depend. �V���R�y�[�V�����≹�����\�����鉹�̑��ʓI�u�������̍H�v�́A�s���a��������ɍۗ������A���ɂ́A�X�̐������A����炪���Y���I�ɓƗ����Ē��a����悤�Ɍ�����B����ł��A���ׂĂ̊O�ςɂ�������炸�A�t�����X��Ars Nova�̓`���I�ȋ��a�����ƌv�ʋL���@�́A�X�^�C���̕��G�����ˑ�����̃x�[�X�����B �@Overemphasis on the manneristic of a few composers has tended to bring the artistic movement as a whole into disrepute. To some extent, this judgment must be regarde as a survival of the nineteenth-century romantic notion that a composer's primary function was to express his emotions and to arouse similar emotions in the listener. In dealing with medieval music, we must remember that its composers were at least equally concerned with stimulating the mind. �@���l�̍�ȉƂ̃}���l���Y���̉ߕ]���́A�S�̓I�ɁA�|�p�I�ȉ^���̕]����������X���ɂ������B������x�́A���̔��f�́A��ȉƂ̎�v�ȋ@�\���ނ̊����\�����邱�ƂɂȂ��Ă��āA����҂ɗގ���������������N�������ƂɂȂ��Ă���19���I�̃��}���`�b�N�ȊT�O�̐����c��Ƃ��Č��Ȃ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�B�����̉��y�ɑΏ�����ۂɁA��X�́A���̍�ȉƂ��S���h�����邱�ƂɁA���Ȃ��Ƃ��������S���������̂��v���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B Some may have gone too far in their search for intellectual subtilitas, but the music they produced was by no means all bad. Listened to without prejudice, many songs in manneristic style prove to be both fascinating and attractive. Moreover, they provide one of the clearest reflections of the sophisticated society for whose amusement and delight they were created. Finally, the experiments with notational and rhythmic complexities developed many of the devices that were to become the common property of Renaissance composers. For its own sake, then as well as for its historical importance, the music of the mannerists deserves close scrutiny. �m�I��subtilitas�ւ̔ނ�̌����̓x���߂�����������Ȃ����A�ނ炪�Y���������y�͌����Ĉ����͂Ȃ������B�Ό��Ȃ��ŁA�}���l���Y���l���̑����͖̉̂��͓I�łł��邱�Ƃ��킩��B����ɁA�ނ�́A�����������n�������ʔ����Ɗ�т̂��߂̐������ꂽ�ȎЉ�̍ł��͂����肵�����f��1����Ă���B�Ō�ɁA�L���@��Y���̕��G���̎����́A���l�b�T���X���̍�ȉƂ̋��L���Y�ƂȂ��Ă����H�v�̑����W�������B���ꎩ�g�̂��߂ɁA���̗��j�̏d�v���Ɠ��l�A�}���l���Y����ȉƂ̉��y�́A�ڍׂȏڍׂȒ����ɒl����B �@As was suggested in connection with the music of Paolo Tenorista (ChapterXVII), composers drew on both Italian and French practices in their efforts to notate the rhythmic complexities of manneristic style�D They have been accused, indeed, of greater interest in notational puzzles than in rhythmic complexity for its own sake. lt is true, certainly, that relatively simple rhythms were often notated in needlessly complex ways. By thus presenting the performer with problems that did not affect the musical result �\unless the performer solved them wrongly�\the notation itself deserves the epithet "mannered." Yet the music too presents problems that only a virtuoso in the performance of difficult rhythms could solve. �@Paolo Tenorista�iChapterXVII�j�̉��y�Ɋ֘A���Ē�Ă��ꂽ�悤�ɁA��ȉƂ����́A�}���l���Y���l���̃��Y���I���G���L������w�͂ɂ����āA�C�^���A��ƃt�����X��̑o���̎��H���s�����B�ނ�͂������A���ꎩ�g�̃��Y���I���G�������A�L���@�̓�ɂ�����傫�ȗ��Q�ɂ��Ĕ��ꂽ�B��r�I�P���ȃ��Y�����A�����Εs�K�v�ɕ��G�ȕ��@�ŋL������邱�Ƃ͊m���ł���B ���̂悤�ɁA���y�̌��ʂɉe����^���Ȃ��������������t�҂����݂��A�A�������������Ԉ���ĉ������Ȃ�����A���̋L�����͕̂ʖ�"mannered"�ƂȂ�B �������A���y���܂��A������Y���̉��t�ɂ����āA���������������ł���Ƃ���������Ă���B Notational devices that affect only the performer most of those that affect the music need not concern us here. It is more important to classify and illustrate the kinds of rhythmic com plexities that characterize the manneristic style. To do so will deepen our understanding and appreciation of the ways medieval subtilitas ex pressed itself in music. It will also explain why the products of this ars subtilissima are so rarely performed today�D ���t�҂݂̂ɉe�����y�ڂ��L���̍H�v�́A���y�ɉe�����y�ڂ����̂̂قƂ�ǂ������ŐS�z����K�v�͂���܂���B �}���X�e�B�b�N�X�^�C��������t���郊�Y�~�J���ȃR�~���j�P�[�V�����̎�ނނ��Đ������邱�Ƃ��d�v�ł��B �������邽�߂ɂ́A�����̉��ʔh�����y�ɉ������܂ꂽ���@�𗝉����A�������邱�Ƃ��[�܂�ł��傤�B ����͂܂��A����ars subtilissima�̎Y�����Ȃ������قƂ�Ǎs���Ȃ��̂����������B p477 RHYTH COMPLEXITY WITHIN THE NORMAL MENSURATIONS OF FRRENCH NOTATION One of the most common means of achieving rhythmic complexity involved the combination of patterns that suggest different mensuration�D Perhaps the simplest manifestation of this practice is the fluctuation, either apparent or specifically indicated, between imperfect time with major prolation (6/8) and perfect time with minor prolation (3/4). Fluctuation of this sort had already appeared in some pieces by Machaut, and may have stimulated later composers to seek even greater contrasts between individual melodic lines. In a few cases, they wrote each voice in a different mensuration, sometimes with shifting combinations as the composition progressed. More often they exercised their ingenuity in devising independent or conflicting rhythms and meters while remaining within one basic mensuration�D ���Y���̕��G���𐬂�����������Ƃ���ʓI�Ȏ�i�̂ЂƂ́A�قȂ����v�ʓI�L���@�������p�^�[���̑g�ݍ��킹���܂ނ��Ƃł������B�����炭�́A���̎��H�̂����Ƃ��P���Ȓ́ATempus imperfectum cum prolatione perfecta�i(6/8)��Tempus perfectum cum prolatione imperfecta(3/4)�̊Ԃł̗h��ł���B���̎�̗h��́A���łɁA�}�V���[�̍�i�ɂ����Ė��炩�ł���A�X�̐����̊Ԃ̑傫�ȃR���g���X�g�����߂�����̍�ȉƂ��h��������������Ȃ��B�������̏ꍇ�ɂ����āA�����͍�Ȃ��i�ނɂ�đg�ݍ��킹���V�t�g���āA�قȂ�v�ʋL���@�̊e�������������B ���p�ɂɁA�ނ�́A1�̊�{�I�Ȍv�ʋL���@�͈͓̔��ɂƂǂ܂�Ȃ���A�Ɨ������A�܂��͖������郊�Y���Ɖ������H�v����ۂɁA�Ƒn���������B The variety of their achievements in this regard makes illustration difficult, but we may single out the repetition of conflicting rhythmic patterns as a particularly characteristic device. In many cases only the note values of the pattern are repeated in what may be called a rhythmic sequence. It is not uncommon, however, to find that one or more voices also repeat the intervallic progressions at different pitch levels to create a melodic or even harmonic sequence. The seven measures from Trebor's ballade Helas, pitie(Example XIX-1) present an unusual concentration of sequences with different and unexpected rhythmic patterns. �@����Ɋւ��Ă̋Ɛт̕ω��͐���������ł��邪�A����ȍH�v�Ƃ��āA�Ԃ��荇�����Y���p�^�[���̌J��Ԃ�����肠���邩������Ȃ��B�����̓_�ɂ����āA���̃p�^�[���̉����݂̂��A���Y���I�A���ƌĂ����̂ɂ����ČJ��Ԃ���Ă���B�������A�P������ȏ�̐������܂��A�����f�B��A�a���ɂ����Ă����A���̘A�������o���قȂ��������ʼn����i�s���J��Ԃ����Ƃ����o�����Ƃ͒������͂Ȃ��BTrebor��̃o���[�hHelas, pitie(Example XIX-1)�̈ȉ��̂V�̏��߂́A�قȂ肩�ӊO�ȃ��Y���p�^�[�����A���������Ă���B  Although the basic mensuration is perfect time with minor prolation (3/4), the contratenor seems to be in 6/8 throughout the passage. It states the pattern of the first measure four times in a purely rhythmic sequence before becoming a series of undifferentiated dotted quarter notes. The syncopated pattern of the cantus in the first measure shifts to the tenor for a three-measure rhythmic sequence and then back to the cantus for another three-measure sequence that is both rhythmic and melodic. ��{�I�Ȍv�ʋL���@��Tempus perfectum cum prolatione imperfecta(3/4)�ł��邪�A�R���g���e�m�[���́A�p�b�Z�[�W���ׂĂ��ATempus imperfectum cum prolatione perfecta�i(6/8)�ł���B����́A�A�������̕t�_���l�������̘A���ɂȂ�O�ɏ����Ƀ��Y���I�A���ɂ����āA�ŏ��̏��߂̃p�^�[���łS��A�o�Ă���B�ŏ��̏��߂�cantus�̃V���R�y�[�V�����p�^�[���́A�R���߂̊ԃ��Y���I�ɘA������e�m�[���Ɉڂ�A���ꂩ�烊�Y���A�����f�B�I�ɓ����ł���ʂ̂R���ߕ���cantus�ɂ��ǂ�B Still another sequence begins in the cantus on the second half of measure 2. This sequence too is both melodic and rhythmic, but the pattern has a value of only four eighth notes and thus suggests 2/4 instead of 3/4 meter. 9 ����ɕʂ̘A�����A��Q���߂̌㔼��cantusu�ɂ����Ďn�܂�B���̘A�����܂��A�����f�B�I�A���Y���I�ȗ���ł��邪�A���̃p�^�[���́A���������S���̉����������A����䂦�A3/4�ł͂Ȃ�2/4�������B |