| Manuscript Accidentals:Ficta in Focus

1350-1450 Andrew Hughes その2 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

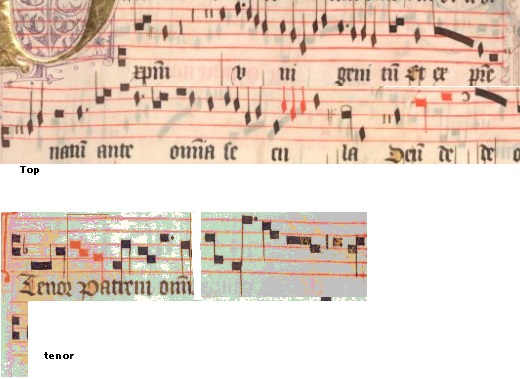

Olld Hall Magnuscript 写本原本1つ前

Old hall Manuscript 写本原本

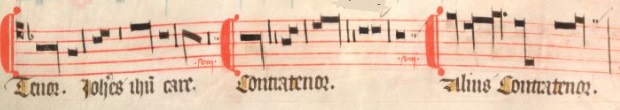

| MANUSCRIPTACCIDENTALS p44 Symbols and their meaning 19 a) ♭ b)♯あるいは c)f c gは、これらのピッチの♯を解消するために使われた。(58)参照。 20 中世における臨時記号は、ソルミゼーションシラブルを特定することによって、半音が存在する場を示している。こうした音程は、ヘクサコードに関わりなく、、miとfaの間にある。すなわち、臨時記号は、miあるいはfaに関係しており、miは半音の上の方、faは半音の下の方となる。これに続くのは、中世理論による臨時記号の解釈のための普遍的なルールであり、15世紀以降まで変化のないルールである。 ♭がどこに置かれたとしてもそれはfaとなり、 p45 15世紀以前には、臨時記号の適用によるピッチの低下または上昇に言及している理論家はいなかった。こうした効果は、常に中世のシステムで利用可能なものの1つではあるが。 Prosdocimusは言う。上昇音程で、上方の音の♭は上昇度合いを減価させ、♯はそれを増価させる。それはおそらく、かなり曖昧である。なぜなら、上昇音程で♭によって減価される時に、その効果は、上の音を低くさせることでも、♯化でその下の音を上げることにもなるからである。 Ugolinoは特に、G上に♭を置くことで、F♯を示している。  Prosdocimusfはさらに言う。これらの記号は、広い半音以外の音程は加減しない。しかし彼は、広い半音が加減されねばならないとは、言っていない。すなわち、F♭はそのままF-faを意味する。それは、今日の我々にとっての(Fからの狭い半音である)Eを意味するわけではないのだ。 Ugolinoは以下のように書いている。すなわち、ピッチが変わらない、D-solの位置でのD-faを想像しよう。それは、D-fa(A上のfictaヘクサコード)より下のC-mi(=C♯:A上のfictaヘクサコード)が、C♯となるべく、ピッチを上げなければならないことを意味している。 Margaret Bentは、別の15世紀の論文で、ピッチの変更の明白な言及を見出している。 15世紀が進み、中世のシステムと理想がルネサンスの原則に置き換わるにつれて、臨時記号の現代的でより狭い意味に重点を置く必要性が出てくるが、中世の写本にとっては、臨時記号より広い機能が、中世的定義で表現されねばならない。すなわち、♭は、miよりも半音上にあるfaを意味するが、その音程は、3通りのやり方で成し遂げられる。(c.f.p51) a)単純にそのようにマークされたピッチを下げることによって(現在使われているもの) b)そのまま、Eより半音上の音符Fとして(自然のヘクサコード)、ピッチを変化させないでおくことによって c)下のピッチを上げることによって 必要な修正を受けて、♯や どんな意味合いが、これらの意味のそれぞれに置かれた当時の音楽家たちの慣行となっていたかを伝えることは不可能であるが、musica fIctaの問題を満足に解決するには、現在において唯一それが残っているa)の意味合いのみを考えればよい。 b)の結果生じる臨時記号は、通常は特定のピッチに生じるが、それらはどんな音符の変化も要求しないので、その直接の効果は無視することができる。その存在理由がなくなってしまうが。 c)の選択肢は、他の解釈や解決法が見出されない時のみの最後の手段である。 臨時記号の幅広い意味合いは、現在のシステムにおいては不要ないし一般的ではないし、明らかな直接的効果もないのだが、そうしたことが、本書では考慮をされることになる p46 21 臨時記号で表されたシラブルmiとfaは、標準音階での続くピッチにおいて生じている。すなわち、B ゆえに、C♭,F♭, B♭,E 22 中世の慣行は、理論と同様、recta音階を、学習や教授の基礎として、そのヘクサコードとシラブルとともに使っていた。すなわち、シラブルの発音は、正しく音符が歌われるための保証の手段であった。 臨時記号がmiとfaが存在する場所を示すために使われていたならば、広い意味でそれは、ヘクサコードの使用法を示していた。なぜなら、半音の位置を知ることが、全ヘクサコードの広いメロディ内容において唯一意味あることとなるからである。 23 臨時記号の意味についての明確ではない点の1つは、B♭-faが常に、柔らかいヘクサコードに言及するのかどうか、そしてB ある理論家は、♯を硬いヘクサコードに、 大部分の著作者らは、♭、 たとえばUgolinoは、E♭に対してB rotundumという用語を使い、そしてF♯に対する 私の知る限りの理論家は、♭-rotundum sive molleがシラブルfaを惹起するという以上のことを言っていない。柔らかいヘクサコードではfaを必要とするとは誰も言っていない。 このネガティブな証拠は、ただ、その他のヘクサコードのfaが排除されないということを示しているだけである。 システムの性質を考えると、肯定的な証拠を入手することは困難であるが、それぞれ自然のヘクサコードと硬いヘクサコードでのFとCにおける♭の出現は、写本にてよく見られる。同様に、♯を持つAやEは、柔らかいヘクサコードや自然のヘクサコードに属している。 ゆえに、通常の音階内においては、B♭あるいはA これらの臨時記号によって修飾されたこれらのピッチのいずれかについて、他のhexachordsに属することができるのは、表4に示すように、音階全体が移調される場合のみである。  柔らかいヘクサコードとFまたはC上の♭との間の関連付けを保持するためのシステムの移調を導入するためには、単純ではなくより複雑な解決を受け入れねばならないが、通常は無視されることだろう。しかし、他の方法では意味をなさないような臨時記号を解釈する可能性を維持する必要がある。したがって通常の目的のために、♭や p47 24 明らかに、写本では、臨時記号は、B,C,F(♭)やB,E,、A( そしてもし正しいシラブルが歌われるならば、それらとficta hexachord全体のピッチは、1つの臨時記号から推測され、周囲のすべての音符に適用される。 事実、この理論的可能性をその結論に導くために、1つの臨時記号は、それに合うひとつのヘクサコードだけでなく、3つのヘクサコード全部に適するような全体的システムをも暗示しなければならない。半音の位置を知ることは、ヘクサコードの文脈内でのみ、意味をなす。 同様に、ヘクサコードは、それ自身のシステムに関連せねばならない。こうした拡大によって、半音の位置を示すひとつのfictaの臨時記号はまた、ficta音階、fictaシステムをも暗示する。あるいはもっと単純に、その移調システムも。 25 命題は、一目でわかるほど極端なものではない。中世の調号は、移調されたヘクサコードの観点からのみ、うまく説明され得る。理論家たちは、調号に言及せず、移調システムにも言及せず、通常の音階以外の音符が、rectaになる可能性があることも暗示しない。 しかし理論家たちは、musica rectaが音楽作品の基本であると、はっきりと、示している。一貫した調号は、移調された音階においてのみ、一連のrectaを送り届けることができる。 さらに、理論家たちによって供与されたmusica fictaのほとんどすべての例は、音符の♯化を含んでおり、fictaの♭は事実上、写本自身には存在しない。すなわち、♭は、♭記号によって移調されたヘクサコードのrectaと関連するようになったと推論することができる。♯にはこうした積極的証拠はない。すなわち♯はそれゆえ常に、ficta的要素を残しており、それゆえに、理論家たちのfictaの記述のための基本的成分を構成している。 ♭記号がrectaヘクサコードの移調の効果を示すという仮説の帰着は以下のようである。 a)ヘクサコードは、その記号における別々の♭と同じ度合いで、♭方向へと移調される。たとえば、B♭&E♭の記号では、各ヘクサコードは、(完全四度上に移調されて)F,B♭&E♭上に存在することになる。その結果、 b)記号の度合いよりさらに一つ先の度合いもまたrectaの音符となる。それゆえ、B♭、E♭の記号に(続いて)、A♭がrectaとなる。さらに、 c)記号によって♭化されたピッチの E♭のみの調号構成の場合(Old Hall No.21)のように、さらなる帰着が想定される可能性があり、ある種の状況では、これらの結果の修正が必要になる場合がある。  http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_57950_fs001r 17r 26 調号によるrectaとfictaの定義は、編纂者の臨時記号の選択において、何が優先されるかに影響する。そして、繰り返すが、理論はrectaを選好する。 すでに言われているように、、すべての♯は、fictaとみなされている。しかし当時、3つのヘクサコードのどれが使われていたのかを決定できないと、rectaとfictaの♭を区別することは、不可能である。 B♭&E♭の調号においては、A♭がrectaであるかないかは、柔らかいヘクサコードであるかどうかにかかっているが、D♭はfictaとなるだろう。 ♯や♭の機能は、調号としてよりは、ヘクサコードとして、写本の臨時記号に適用されており、それゆえに、この手のあらゆる写本のシンボルに、同じ意味合いを供与している。 たとえば、rectaのA♭を許容するB♭&E♭において、写本にA♭を配置すると、システムがさらに♭側にシフトし、D♭をrectaとするA♭のヘクサコードを供与することになる。 27 調号はさらに、移調を示唆して、音階として、あるいは少なくともヘクサコード記号として見なされねばならない。 孤立した写本の臨時記号はまた、同じ機能を持っているが、そうした解釈は、極端なそうした可能性に依存しない。しかし、編纂上の臨時記号の追加は、往々にしてmusica fictaと等価と間違えられるが、学者らのそうした問題を示している。特に、写本の臨時記号が、臨時記号の意味の拡大が困難を軽減するだけである状況をあらかじめ決めている場合は。 p49 書かれた臨時記号の広い意味合いをまとめる前に、移調がそれぞれの(臨時記号の)シンボルによって暗示されるものをはっきりさせておこう。 表4は、実際の写本でしばしば出会う可能性を示している。(略) 正しい臨時記号のシンボルと(写本内にある)音符のピッチとの調整は、暗示された移調を示すことになるだろう。 p50 ゆえに、写本のC CやFで始まる音階、その♭界への移調は、それぞれB♭とB♭&E♭の調号のもとで存在した。あるいは、臨時記号を伴った一時的な”転調”として。それぞれの場合、調号あるいは臨時記号より一段階分♭化された音符は、rectaによって♭となる。すなわち、E♭、あるいはA♭へと。 我々はすでに、♯記号がこの初期には知られていなかったことに着目し、♯界への移調は、常に、作品において、臨時記号によって暗示された一過性の”転調”として考えなければならなかった。 28 私は、faの B♭の調号のもとでは、柔らかいヘクサコードは、faとしてはE♭となり、B♭で始まる。それゆえ、B♭がutとなる。 B♭&E♭の調号のもとでは、(柔らかいヘクサコードは)写本の音符G-A-B♭は、rectaのA♭を要求(してG-A♭-B♭となる)するので、ソルミゼーションはmi-fa-solとなることだろう。B♭-sol.を供与して。 同様に、♯界の移調においては、 hexachord あるいはgamutの移調が臨時記号で示されるということは、1つの提案である。 しかし、臨時記号に内在する多様な意味合いは、これまでの、写本の半音階的特徴の多くを説明不能にし、その後の多くの議論の基礎を提供している。 なお、表については、2回移調されたシステムでさえも、移調されていないシステムと共通の1つのhexachordがあることに注目すべきである。すなわち、4つの移調によるヘクサコードさえ、共通の5つの音符(F,Γ、A,C,D)を持っている。こうした共通の音符は、移調の連結を通じて基軸として機能している。 29 (略) P51 にもかかわらず、中世音楽における書かれない臨時記号の存在と、そうさせるような即興的使用は、演奏家たちに、可能な場合には、より単純な選択をするように強いたに違いない。その単純な選択肢は現存しており、実用のために、それを最初に常に考えるべきである。 次のパッセージは、臨時記号の可能性のある順に、臨時記号の可能な意味を要約している。(p45参照) ♭‐fa a)♭‐faは、ピッチを半音下げる b)♭‐faは、音符がすでにfaであれば、変化はしない c)♭‐faは、音符を上げることはない。すなわち、その前の♯をキャンセルしておいて d)ヘクサコードの音域内の他の音符の対応する調整とともに、その他の音符の♭化された音符が低くならなければ、下の音符はmiとなり、♯化されねばならない。 e)表4で示された移調のひとつを歌うこと a) b) c) d)♯化された音符が上げられなければ、上の音符はfaとなり、♭化されなければならない。 e)表4で示された移調のひとつを歌うこと e)が考慮されれば、この選択は、最も可能性の高いものから開始する必要がある。つまり、♭-faは柔らかいヘクサコードに、 これらの区別は、recta/fictaの区別と同様、写本の臨時記号の精査の間、念頭に置かれねばならない。特に断りのない限り、もっとも単純な選択、a)のそれと近代の慣行が、行われることになろう。 Key-signatures 調号のないパートと対照的に、調号を持つパートは、rectaの音符における余分な半音階を持っている。そして、異なった調号の同時使用によって、作品のテクスチャは、和声学的臨時記号とともに豊かになる。 移調されていない音階と関連して、rectaの♭の形での増えた半音階を導入することによって、調号は、さもなければ完全性または半音音程に必要なfictaの♯の必要性をなくすことになる。 p52 完全性と半音性は、(臨時記号を用いた)拡張された音程をもっとも要求する。♭による拡張は、より下の音符をinflectionすることでのみ、得られる(例2参照)。そして、最下声部への記号の適用は、調号のないパートにあるよりも、recta ♭をより役立たせる便宜的なやり方である。 しかし、フリギア旋法とはならないカデンツに対して、そして、より低い音を♭化することで訂正され得ない不完全音程に対しては、上声部において、♯が必要となる。 最下声部でのrectaの♭を表すこれらの上声部に同じ♭記号を適用することは、さもなければrectaとなるfictaの音を作ることになろう。 ゆえに、もしもより低いパートがB♭を持っていれば、カデンツ 上声部に同じ♭記号をつけることは、Cへのカデンツを、 D♭は、1つの♭記号のもとではrectaにはならず、そして、fictaの♭はないので、 カデンツを正しく設定する手段は、Bにfictaの♯(ここでは それぞれのパートが異なった調号を持つと、両カデンツは、ficta音符を使わずに、 31 したがってそれは、調号において(上声部にはない)付加的な♭を有する低い声部に対するこの時代の典型的な慣行となる。partial…' あるいは conlicting signatures' という用語で示される技法である。(THE FUNCTION OF CONFLICTING SIGNATURES IN EARLY POLYPHONIC MUSIC2 By EDWARD E. LOWINSKY参照) この conlicting signaturesの技法を使う理由は、単純に、可能な限り多くのrectaを保存しようとすることにある。 B♭とE♭双方の記号は、それ以前よりも15世紀にしばしば現れる。それはおそらくは、フリギア終止の使用の増大を示唆している。これは、15世紀後半に、同時に注目されるようになったフリギア旋法のより頻繁な使用と、半音階様式における変化とに関連していることだろう。 32 OldHallの時代に関して、Engnsh descant形式の作品には、まれにあらゆる種類の調号があるが、複雑な様式においては、テノールとコントラテノールは、典型的には、上声部よりも1つ♭が多い同じ調号を持っている。こうした配置は、s-,b,bあるいはb,eb,eb:として示される。 p53 コントラテノールが上声部よりも、ひとつ多い♭を持っているということは、テノールとの名前と音域の近接で正当化される。機能的には、上声部のように取り扱われる。少なくともカデンツにおいては。コントラテノールは、テノールよりもその音域が低い時には、テノールの機能を奪うかもしれないが。そして、コントラテノールがテノールよりも低い時には、コントラテノールがテノールと呼ばれることに注意されたい。(Coussemaker lll,466) そして事実、コントラテノールはしばしばテノールと同じ調号を持つが、別のものを持っているこもある。この場合は、調号は通常、上声部と同じになり、すなわち、-,-,bとなる。珍しいことでは、テノールと上声部双方とコントラテノールが異なることもある。すなわち、b,eb,Beb。(No.13,39)、あるいはb,e,eb(No.21)などにおいて。  No.13 Damett コントラテノールの調号がテノールのそれと異なる場合、ある種の機能的相違が示されるかもしれない。 Key-signature Cancellation p54 34 signature pitchは、fictaの臨時記号によってのみ、キャンセルされる。キャンセルされた音符はそのままrectaとして残り、fictaが絶対に必要な場所に制限されているために、音符の繰り返しは、そのキャンセル後には、記号がrestateされているかどうかにかかわらず、rectaの状態に戻る必要がある。 これは、こうしたfictaの臨時記号が、”ただ一度の”適用で、影響する音符のみに働くという、重要な原理に導く。fictaを必要としたピッチの後の音符は、おそらく、書かれた臨時記号がそのまま継続して使われるのではなく、即興的な書かれていない変化でそれに応じることになるだろう。 臨時記号のキャンセルがシステムを移調する際にも、同じ原理が適用されることになる。 そのために、B♭記号において、fictaの臨時記号となるB しかし、本当に必要な場合にだけ移調を要求するやり方は、G,C.F上の新しいヘクサコードが、移調されたrectaというよりも、一過性のfictaとして取り扱われるべきであることを示唆することだろう。すなわちそこでは、G上のヘクサコードのみが実際のfictaとなる。なぜなら、その他の(C,F上の)ヘクサコードは、C,F,B♭の設定と共通するからである。 この場合、B Old Hallにおいては、キャンセル後の臨時記号のrestateはめったにない。つまり、提起された”ただ一度の”効果が慣行に受け入れられていたならば、こうした過程は、全体としては不要だっただろう。 さらに、キャンセルとその次の行との間の音符は、キャンセルされない、ピッチのrecta versionを要求する。 p55 キャンセルされたピッチのすぐでの繰り返し、あるいは修飾音型内での繰り返しの場合においては、”ただ一度の”規則への例外が出現してくる。あるいは書かれていない臨時記号の付加が想起される。 35 B♭調号の場合、B しかし、続いて起こるB 36 興味深いadjunctがある。すなわち、新しい行での調号の抹消は、行内の OHのNo.81 (fol.69r)では、第7段には、B♭記号のない第8段が続いている。ここに相当するトップ声部はG♯を使っているために、テノールはB   2番目の例は、No.123 folio 100v 第10段である。テノールの音部記号は、ここだけ♭記号がない。 p56 こうした熟慮は、ケアレスミスの結果ではあり得ない。この部分では、BenedictusはMariae Filiusというトロープスとなっており、そこは、フェルマータがついたり、半音階となったりしている。さらにカノンである上声部において、プレインチャントは最高音のE ここでの調号の省略は、和音やテキストの必要性に合致しているのである。 この作品におけるように、調号なしの音部記号の再出現は、さもなければ不要のようにも見えるが、プレインチャントにおけるそれのように、調号を常にキャンセルする。 No28(23v)においては、テノールはcontratenorとalius contratenorと同じ譜表にあるが、テノールのみ、調号を持たない。つまりここでは、テノールの調号がすべてに適用されるのである。  一方、No.76 (63v)のコントラテノールは、テノールと同じ譜表に続いているが、♭記号が省かれている。 Intermittent Signatures 37 No122(fol. 99v-100)のテノールは、プレインチャント(LUp61)をもとにしているが、新しいセクションにおいて、すぐにキャンセルされ、すぐにrestateされるB♭の多くのステートメントを持っている。同様に、コントラテノールの5段の譜表では、3段分がB♭調号を持っており、2段分は持っていない。 時々、いくつかの譜表段のうちの1つだけが調号を持ち、行の先頭近くで、その♭記号が言及する音符がある場合、その♭記号は単純に、(その行の調号ではなく)たまたまそこに生じた臨時記号であるとかなり確信ができる。例としては、No.118(Leonel),contratenor(f.97,x)とNo. 82(anon.), contratenor(f70,xi)がある。 No95(fol.81r)には別の疑問がある。なぜなら、トップ声部のあらたな譜表段の 始め頃に、ことごとくF♯があるからである。行の始めの頃や終わりの臨時記号は、最初は調号であったのだろう。 p57 しかし、F♯の記号は、当時としては、非常に例外的であった。通常の慣行に関しては説明不可能であり、通常の記号名配置の移調バージョンとして説明することはできない。4つの譜表段の最初に現れる臨時記号が偶然の産物であるとして切り捨ててもかまわないのではあるが、別の問題が生じる。つまり、トップパートの第4段において、単純な臨時記号の通常のキャンセルよりも多くの介在音符の後に、fがF  |