| ‘England, hope for light after the confusion of darkness’: English political identity in the late medieval carol |

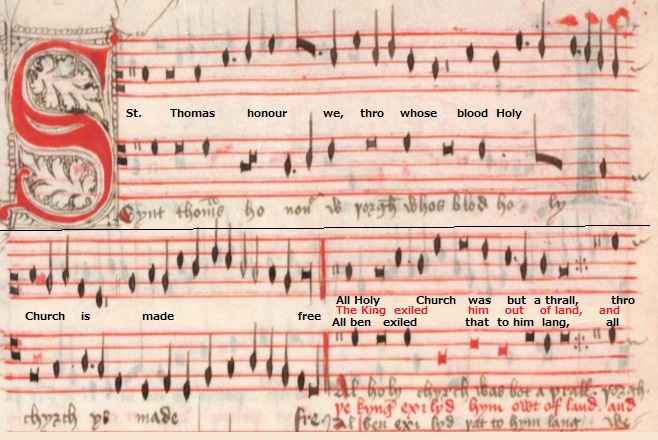

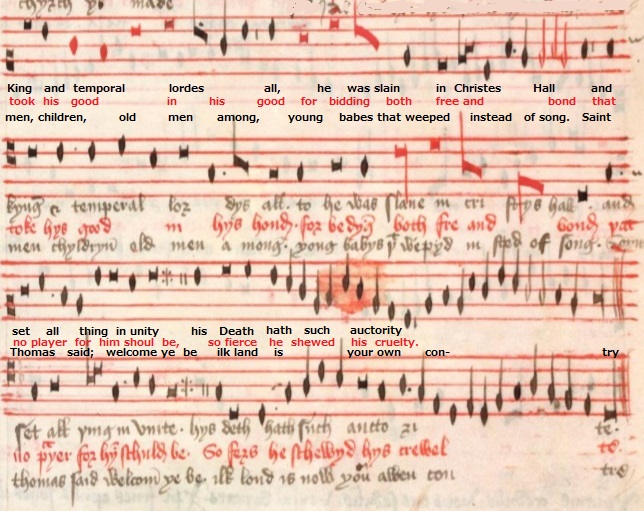

| ‘England, hope for light after the confusion of darkness’: English political identity in the late medieval carol p14 Abstract 後期中世のキャロルは、14世紀後期から16世紀早期の資料において、豊富に存在する。しばしば、クリスマスのテーマばかりが強調される曲種として考えられているが、中世のキャロルは、実のところ、さまざまな主題をカバーしている。 愛情、ユーモア、教訓的な物語、聖人への敬慕、政治。この短い研究により、政治的な賛歌を議論することが努められる。当時の写本のそれらのポジションに言及し、それらが演奏された手掛かりを調査する。 歴史が目まぐるしく動いたこの期間の、イギリス政治的アイデンティティのそれらの表現を探究する。 p15 後期中世のキャロルは重要な音楽的な形式であり、その反復性のverse/burden構造により容易に識別される。それは15〜16世紀早期のイギリスに特有である。小さいポケットノートから、大きい光彩写本に及んでいる音楽的な記譜法のあるかなしかが見つかれば、キャロルは後期中世において、ポピュラーな音楽的な形式であったことが理解される。 500を超えるキャロル叙情歌が現存している。約33は、音楽的な記譜法を持っている。しばしば、クリスマス・ソング(多くはこのテーマに残存する)と考えられるキャロルは実際、多くの主題を扱っている。愛情、誕生、女性、聖人、ユーモア、教訓的な物語、政治。このような多様な主題は、後期中世の生活の様々な面において、私達にユニークな窓を提供する。 この研究では、政治的な賛歌が特に見られる。主題は、 戦いや王への祝祭から政治的な聖人の敬慕にまで及ぶ 。それは、そのような政治に課せられたキャロルの重要性に、注意を引き付ける。歴史のこの荒れた期間に、イギリス政治的アイデンティティのそれらの表現を探究し、GB-Lbl Egerton 3307などの重要な写本内のそれらの配置を議論し、クリスマスの祝祭の間の現世政治的テーマの使用を問題とする。 GB-Lbl Egerton写本は、特に証拠はないが、政治的なキャロルのかなりの数を含んでいる。この研究は、そのようなキャロルが使われた内容のより広い知識に次々寄与していて、どのように政治的な賛歌がその起源の私達の理解に寄与できるかを調査する。 p16 15世紀のイギリスは、戦争および政治的なカオスの地であった;世紀の早い時期のフランスとの戦争は、次には、ランカスターの家とヨークの家の間の血まみれの内戦に迅速に変った。Alessandra Petrina(2004:1)は書いている。(略) この荒れた世紀は、この時代のキャロルがこの政治的な騒動およびアイデンティティの成長感覚を反映する時である。世界段階において、イギリスの誇りおよびその業績を伝える。重要なイギリス聖人の物語を生き生きと保持する。そして、イギリスの敵からの救出を書いている。それらのテキストは振れて、喚起できる。しばしば、イギリスのプライド、アイデンティティ、および統一の感覚を計画する。 結局、音楽的な記譜法にかかわらず、現存では25のキャロルがある(キャロルは政治的イベントを取り扱い、王室、およびカンタベリーの政治的に重要な聖人 St George と St Thomas of Canterburyとに関連していた)。    p19 15世紀の写本のうちで、政治的なキャロルの最も大きな現存の gatheringは、GB-Lbl Egerton 3307である。1450年頃の日付で、この写本は2つの非常に明瞭なセクションを含んでいる。最初は聖週での使用のための行列のための音楽、2番目は、31のキャロル+世俗テキストによる3つの他の歌を含んでいる。 この写本内のキャロルのすべては、音楽的な記譜とともに現存しており、単一または二重のburdenを持つ2、3声部の記譜である。当時のキャロルのスタイルを代表する。Egertonの政治的キャロル、およびこの時期の他の音楽的に記譜された写本の政治的なキャロルは、この同じフォーミュラに従っている。 Egertonで見られるキャロルの大多数は、キリスト生誕の祝祭に対してのものだが、イギリスの政治について、7つのキャロルが論評を提供している。これらのうちの6つは、平和、政治的な聖人の賞賛への嘆願とヘンリー5,6世の祝祭である60vから64vまでにグループ化されている。 Egertonと同様に構成された写本では、この際立っているグループ分けが全く偶然ではなかったとたやすく論じられる。特に、しばしば、キャロルが他の写本において、表面的にランダムなポジションに散乱しているのが発見されたりすると。 p20 p22 なぜこの写本中で、多くの政治的キャロルが見つかり、どのようなタイプが適当なのか?こうした疑問に答えるにおいて、キャロルSaint Thomas honour weから見てみよう。 Saint Thomas honour we, thro whose blood Holy Church is made free. All Holy Church was but a thrall, thro King and temporal lordes all, he was slain in Christes hall \and set all thing in unity, and set all thing in unity; his death hath such auctority. The King exiled him out of land, the King exiled him out of land, and took his good in his hand, for bidding both free and bond\ that no prayer for him should be, that no prayer for him should be; so fierce he shewed his cruelty. All ben exiled that to him lang, all ben exiled that to him lang, women, children, old men among, young babes that weeped instead of song; Saint Thomas said; welcome ye be; ilk land is now your own country.2   p23 この7スタンザのキャロルは、3声として、繰り返されたburdenを伴って記譜され、Egertonの政治的なキャロルの中央に位置している。こうした位置にある聖人のキャロルを見つけることは、確かに、彼、トーマスベケット〈カンタベリー大司教〉の遺産を伴う政治的な関係を考慮すれば、驚くようなことではない。 トーマスベケット〈カンタベリー大司教〉は、1170年12月に、ヘンリーII世の騎士たちの手で暗殺された結果、明白なイギリス政治的アイデンティティを持つ聖人となっていた。聖トーマスへの崇拝は、12世紀に彼の死の後に迅速に確立し、15世紀にはまだ、強い影響があった。彼の継続的人気の証拠は、現存のイメージにおいて、15世紀から見られうる。15世紀のステンドグラスは、聖トーマスを描いており、彼の絶えないステータスの優れた例である。 p25 聖トーマスは、王冠よりもむしろ、人民の聖徒だった。そして、それは、ベケットが王冠に対抗した聖徒としての伝統の前触れだった。人気のない体制によって執行された堂々とした指導者は、広く聖徒として認められ、こうした聖徒への尊敬は、少なくとも部分的に、執行した体制への批判となった。(Good、2009,19) 聖トーマスへの崇拝が代表していた政治的な声を否定することはできない。王冠への反逆者がこれを試したように、彼のステータスのために彼への崇拝を完全に消去しようとしたヘンリー8世による最終の試みが、これを証明した。ヘンリーは1540年にカンタベリー大聖堂内の彼の聖廟を破壊した。従って、Stトーマスのキャロル( そのうち5つは現存である)は政治案件で取り扱われ、、この時、特別なイギリスのアイデンティティを表しているように扱われなければならない。クリスマス期間の12月29日と重なっているStトーマスの祝日にもかかわらず、このグループの中心であるこのキャロルの位置は、その政治的なアイデンティティを強調するようである。 Egertonの起源についての討論はまだはっきりとした結論に到達していない。2つの主たる候補地は、Meaux Abbey in YorkshireとSt George’s Chapel in Windsorである。 しかし、非政治的キャロルであるIvy is Goodを包含する南東海岸のHythe地域との関連が示唆されている。その最後のverseにおいて、この町を暗示する『hye』の名前を含めている(McPeek、1963:12)。最終的な韻文は以下のように読む: p26 Where it taketh hold it keepeth fast And strenketh it that is him by; It keepeth wall from cost and waste, As men may see all day at hye: Ivy: I can tell no cause why But we must love that gentle tree. Hytheは、中世においては、その蔦においてよく知られていた。 p27 この写本とHythe地域の間のつながりは、その関連性において、以前に退けられている。St George’s Chapel in Windsorの一員であることは、位置を知り、写本内のその含有を理解していたであろう。しかし、写本とのより地域的なつながりがあるかもしれないか? Hytheは、確かに、 港を提供し、2つ以上の城を提供した中世の重要性の町であった。 もしも、より地域的なつながりが確立されたならば、Saltwoodの城についての関心について示されたことだろう。ヘンリー7世の治世までその生活の場であったカンタベリー大司教の宮殿、Saltwoodは、傑出した司教の宮殿であった。それは強い政治的なつながりを持ち、その壁内に自身の礼拝堂を持っていた。それは、カンタベリーの聖人メアリーとトーマスのために献堂され、居住している聖職者を泊めた。従って、このタイプの確立がEgertonなどの写本とつながっていたたかもしれないことは可能であるか? それは確かに不可能ではない。Stトーマスのためのキャロルの含有は、ウィンザーのStジョージの礼拝堂のためには、通常ではない選択である。しかし、このキャロルは、彼に対して献堂された礼拝堂ではまったく適切で、確かに、カンタベリー大司教の宮殿においては予想外ではない。特に、それは彼の暗殺と密接に関係していた(トーマスベケットを殺すために暗殺者たちがカンタベリーに乗り込む前には、Saltwood城は、ヘンリーの騎士の集まりの場であった)。 Egerton〈St Thomasへのキャロル含む〉内のキャロルの明白に政治的な性質は、、強いイギリス的政治的アイデンティティを持つ城としてのSaltwoodの設定のように、適切であったようである。 Alan Clarkが示したように、その人生の多くで 『他において一面の聖職者と高位聖職者の間の不安な二重の占有、および貴族または守備隊司令官を満喫したようである』 (クラーク、1975:9)。 p29 キャロル内のヘンリー5世と6世の祝祭は、この設定においては、その二重の占拠だけではなく、ヘンリー5世とのカンタベリー大司教との近しさ、およびヘンリーが王の立場で彼が出席したアジャンクールの戦いを考慮するのでも、適切であるようであるかもしれない。1443年まで大司教であった大司教Chicheleは、また、ルーアンの包囲攻撃に参加し、ヘンリー5世のために、1419年に都市の引き渡しを協議に参加した。 ヘンリー6世のためのキャロル‘Princeps serenissime’(64v)は、王への直接の言及が見られるが、それが歌われる間、彼の存在を示し、それはおそらく、Saltwoodであった可能性がある。 酒の歌O Potores(72v−75 キャロルではないが写本のキャロルセクション内に置かれている)のような世俗歌の含有は、こうした設定には適切であったろう。クリスマスのお祝いは、牧師、軍隊、および城内メンバーで行われたことだろう。これらの祝いの行事はおそらく、女性を含んだであろう。特に女性のcompanyに向けられたキャロルComidentes convenite(70v-71)の含有は、それを示している。 この写本の起源の場としてのStジョージ礼拝堂のための議論の多くは、St Georgeへの行列hymnSalve festa diesの含有を基礎としている。典礼におけるその含有、そしてその他の典礼hymnを伴う場所は、St Georgeへの確立あるいは多くの確立を持つ彼の栄誉における礼拝堂の可能性を示している。しかし、Stジョージは、強い政治的な連合を持つ聖人でもあり、従って、同じ写本内で彼を祝うキャロルのそばでは、特に不適当には思われない。 p30 彼は、1415年にアジャンクールの戦いで、ヘンリー5世がイギリスの後援者聖人として彼を思い起こさせた15世紀の早い時期に、特殊な卓越性となった。多くの兵士が、イギリスの側のための戦いにおいて、Stジョージが戦うのを見たと信じたこと、およびそれゆえ、イギリスの勝利の結果、 同じ年にStジョージの祝祭がカンタベリー大司教、Chichele大司教によって主要なステータスを与えられた。Stジョージに捧げられたキャロルとヒムは、大司教の宮殿に適切であったようである。キャロルは以下のようである。 Enforce we us with all our might To love Saint George our Lady knight. Worship of virtue is the meed, And sueth him ay of right; To worship George then have we need, Which is our sov’reign lady’s knight. He kept the maid from dragon’s dread, And fraid all France and put to flight at Agincourt, the chronicle ye read; The French him see formost in fight. In his virtue he will us lead Againes the fiend, the foul wight, And with his banner overspread, If we him love with all our might. p31 Saltwood城は、強いイギリスの政治的アイデンティティを持ち、従って、そんなに多くの政治的なキャロルを含んでいる写本のための場として、適切な考慮のように思われる。しかし、たとえSaltwoodが、この写本のための場ではないと判明しても、確かに、それが、たぶんいくつかの手掛かりを提供している政治的なキャロルという、この種類の英国国教会派の協会から来たかもしれないことが可能であるようであろう。 学者が、王室宮廷だけでなく、現存の写本、寺院、および大聖堂をより多くの地方の場に期待することは必須である。それほど明らかではない場は、それほど魅力的ではないかもしれないけれども、ちょうど同じくらい有効であるかもしれない。 Egertonのキャロルセクションの中心のこうした大きいグループの含有は、写本がデザインされた確立内のどのようなクリスマス祝いの行事にでも、強い政治的な傾向を示唆する。イエス誕生と新年のキャロルと連携したイギリスの政治的テーマのお祝いが適切であった確立である。これはEgertonのキャロルのためのケースであるかもしれないけれども、私達は、年のこの時の祝いの行事の間に、いつもこのような政治的なキャロルの含有が適切であるかどうかを考慮しなければならない。 GB-Lbl Additional MS 5665 (Ritson写本)は、Old Hall manuscript と Eton Choirbookの間におけるもっとも固有の音楽ソースであるが、クリスマス祝祭において、私たちがキャロルのこのジャンルの可能な含有を理解していることを手助けすることへの少しの道のり (レーンとSandon、2001:i)を示す写本である。1460年から1510年まで、その写本の初期層におけるトータルで44のポリフォニーキャロルを含んでいる。後期のものでは、43ある。これら44のキャロルのうちわずか3つだけが、本来的に政治的なものである。 Jesu for thy mercy, Letare Cantuaria、 Clangat Tubaがそれらに当たる。 p32 この写本における特殊な興味は、個々のキャロルについての音楽表記と並ぶ、ラベリングである。それぞれは‘in die nativitatis’, ‘de sancto Maria’, ‘de sancto Johanne’, ‘de innocentibus’,’in die circumcisionis’, ‘Sancta Stephani’, ‘de nativitate Domini’, ‘de sancto Thoma’, ‘Epiphanie’, ‘ad placitum’ and ‘in fine nativitatis’などとラベル化されている。 1つのキャロルSalve, sancta parensだけは、ラベル化されていない。これは処女マリアのためのキャロルである。Jesu for thy mercyは政治的キャロルであり、1499年のスコットランドとイギリスの停戦への危険に言及し、場合によってはランカスターとヨークの紛争もだが、道徳的な相談のそれらのキャロルと同じ手順を与えられて、『喜びの』として翻訳される‘ad placitum’とはっきりラベル化されている。 この政治的キャロルは、Ritson写本内で、‘ad placitum’とのラベル化されるが、世俗的、およびまったく政治的キャロルを含有するために、堅苦しい規則はなかった。それらは‘at pleasure’として示されたように、クリスマスの祝祭で演奏された。 Stトーマスの敬慕のための2つのキャロルは‘de sancto Thoma’としてラベルを付けて分類される。Letare, Cantuariaは、ラテン語のキャロルで、英国国家を扱っており、‘Gens Anglorum gaudeat in laudem pii martiris’ [‘Let the English nation rejoice in praising the holy martyr’]というリードのverseを伴っている。それは、クリスマスのための2つのキャロルの間に位置しまた、写本の思想の編纂を提案するので、これなどのキャロル、はクリスマスの祝祭内で適切であった。 p33 音楽的記譜のない写本GB-Lbl Additional 31042 (known as the London Thornton Manuscript)もまた、クリスマスの祝祭ないでの政治的キャロルの演奏と含有について、本質的で重要な糸口を差し出す。写本中のキャロルThe Rose es the fairest flour of alleは、寓話的テキストによって、Agincourtの戦いとヘンリー五世について言及している。R. L. Greeneが指摘したように、第3スタンザに成って始めて、英国王が意味することが明らかになる。Flour-de Lyseは無論、フランスを意味する。第2verseにおいて、著者は、 fleur-de-lis (France)とその他の花(その他の国)はバラ(英国とヘンリー五世)を崇拝すべき、と示唆している。 Witnesse thies clerkes that bene wysse; The Rose es the flour moste holdyn in prysse; Therfore me thynke the Flour-de Lyse Scholde wirchipe the Rosy of Ryse A bene his thralle, And so scholde other floures alle. This carol is found with a heading that reads ‘A Carolle for Crystynmesse’, thus indicating very clearly that a political carol such as this was perfectly acceptable within Christmas celebrations, and that it was perhaps the form, one that most probably encouraged group singing with the continual re-enforcement of their message both textually and musically in a repeated burden, that was important for performance in these celebrations and not necessarily the textual content. このキャロルは、‘A Carolle for Crystynmesse’というリードをつけているがゆえに、非常にはっきりと、このような政治的なキャロルはクリスマスの祝祭に完全に受け入れられていた、ということが示される。そして、それはおそらく、反復するburdenにおいて、音楽的、テキスト的双方のメッセージの継続的な再強制とともにグループで歌うことが奨励された形式である。そうした反復は、こうした祝祭での演奏には重要であり、テキスト内容は必ずしも必要ではなかった。 p34 集合的歌唱が、キャロルのburden内において奨励される。この例は、Egerton3307のExultavit Cor(64) に見られる。このキャロルは、戦争において、burdenの絶叫とともに、ヘンリー五世を援助する神への感謝を扱っている。‘My heart has rejoiced in the Lord; now let this assembly sing together’ (Stevens, 1970: 144). 歌うことの呼びかけもまた、Yorkistのサポーターの観点から、(ばら戦争中の)1461年のTowtonの戦いを説明したIR-Dtc D.4.18に見られる15のスタンザのキャロルのburdenにおいて明らかである。 Now is the Rose of Rone growen to a gret honoure; Therefor sing we eurerychone, ‘I blessed be that floure.’ (Greene, 1977: 260) 歌うことのこの呼びかけは、これらのキャロルが使われていた式典または祝祭の行事が、演奏者と聴衆/参加者を含めていたと信じる理由を、私達に与える。これは、もちろん、聖歌隊のメンバーだけを参照できたけれども、それがそれらの存在により広い呼びかけである可能性は残っている。まったく、一緒に歌う呼びかけが明らかであることだけではなく、多くの他にわたって呼びかけることが、政治的なキャロルのジャンル内にある。何のため、一緒にそのような政治的なイベントで歌うために、統合された文化と国家の感覚を育むための方法を改良するか? p35 何人かの学者が、当時の国家の感覚の存在の考えを退けて、16世紀後半に初めて、イギリスが本当の国家またはナショナリズムの意識を発展させたと主張したが、キャロルは少なくとも、統一の感覚と国家的統合感に向かうことを示している。おそらくは、当時の政治的紛争のために。キャロルLetare, Cantuariaの『イギリスの国家』への言及は、これのいくらかの感傷に反響するかもしれない。 Rejoice, O Canterbury, in the victory of St Thomas Let the English nation rejoice in praising the holy martyr, For the feast-day of the blessed Archbishop Thomas now shines out upon us. (Stevens, 1970: 145) As L. O. Fradenburg notes, the word ‘Nation’ is recorded as appearing in English around the same time as ‘country’ (c.a. 1300), with the following meanings: […] ’an extensive aggregate of persons so closely associated with each other by common descent, language, or history, as to form a distinct race of people, usually organized by a separate political state and occupying a definite territory’; […] ‘a family, kindred’; also, later in the fourteenth century […] ‘a particular class, kind, or race of persons’. (Fradenburg, 2003: 31.2) p36 「国家」という言葉は、我々がこうした英国のキャロルの政治を読んだやり方を知らせ、この時代の特殊な含蓄を持っていた。 キャロルBenedicte Deo(Egerton3307 61v)において、我々は、英国の感覚を、その他の国家に対する比較における集合体として、得ている。そしておそらく、最後のスタンザのテキストを精査すれば、英国の感覚は「帝国」とさえなるだろう。 Bless the Lord God; Praise him in all generations. Angels and heavens, powers and seas and all works, bless the Lord Sun, moon and stars, dew, fire and cold, darkness and lightening, bless the Lord All moving things that live in the world in your appointed stations, bless the Lord England and France, and all empires, throughout all climes, bless the Lord. (Stevens, 1970: 143) こうした人々の集合体的感覚はまた、ラテン語のキャロルAnglia, tibi turbidas(Egerton3307 60v-61)において反映されている。 p37 England, hope for light after the confusion of darkness The wickedness of conspirators and the armed might of tyrants are making a confused retreat; with sure confidence, hope for light after darkness. Let friendship increase and justice take root; Let false-dealing flee into exile; With no sadness of mind, hope, hope for light after darkness Let the glowing torch of greed and the stinking dregs of lust be purged; And, sweeping away enticements with the briar of fear, hope, hope for light after darkness Let the despoiling of poor persons and crimes of robbery seek eternal hiding-places; And, solaced by the (good) things of old, hope for light after darkness. (Stevens, 1970: 143) このキャロルは、言語国家を使わないが、さらに、専制政治と共謀者に対する統合された力と同様、認識可能な何ものかとして、統一の感覚における英国に言及している。このテキストが、大陸の戦争またはばら戦争の余波に言及しているかどうかは不明瞭である。どちらにしても、通過するべき紛争時のために情熱的な嘆願を作ること、および確立すべき友情において、そのテキストは強力で、説得力がある。 p38 少数のキャロルを通じて、私達は、『英国人の国家』といったフレーズの使用、または『帝国』としての英国への言及において、あるいは、内戦の後の平和と統一のためのその呼びかけを持つAnglia tibi turbidasのように、人々の明確な集合体としての英国の主張において出現し始める国家の集合的な考えを見ることができる。これらの感情は、時間、およびクリスマス祝いの行事とお祝いの間に、音楽を通じてはっきりと共有されていた。 政治的なキャロルのこの短い探求は、より一層の議論と研究のための多くの興味深いポイントを明らかにした。クリスマスおよび神聖なテキストが、この季節固有のレパートリーではなかったことは、証明されつつあった。政治的なキャロルは、歓迎されるべき含有物であった。証拠は、英国のアイデンティティの感覚の成長と国家的自負がキャロルのテキストに内在しており、共有されており、クリスマスの祝祭で集合的に歌われたことを示している。 キャロルの非常に単純で、効果的で反復的な形式は、重要な政治的なイベントの祝祭、伝達、および保存のための理想的な選択となった。効果的、独占的に英国風であり、反復するburdenおよび式典と祝祭内の共同社会の歌唱のための機会を持つ音楽形式を通してよりも、英国の歴史における感情的イベントを記念することを祝福すべきよりよいやり方は何かあるだろうか? |