| Conductus and Modal Rhythm BY ERNEST H. SANDERS |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | |

| 次のページへ |

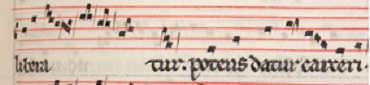

| p15 In evaluating the notational evidence, one must keep in mind, first of all, that the datable specimens of conducti show the species to have flourished for at least three quarters of a century.78 Moreover, the preservation of some of them in either of two particular sources of the early fourteenth century shows that the conductus repertoire of the "Notre Dame School" was still alive nearly a century and a half after its earliest known specimens were written. The former period may be compared with the time span between, say, Haydn's Op. 17 and Schumann's Op. 41 or between 1826, the year in which Schubert completed his last symphony, and 1895 (?), the time when Mahler undertook to edit and arrange it.79 記譜上の証拠を評価するにあたっては、第一に、condctusのひな形が、少なくとも70~80年に亘って栄えたことを示していることに留意しなければならない77。さらに、 14世紀初めの特定の資料によれば、「ノートルダム楽派」のconductusレパートリーは、ほぼ1世紀半にわたって書かれ続けていたのである。前者の期間、つまり3/4世紀といえば、ハイドンのOp.17の作品が書かれた年とシューマンがOp.41を書いた年の期間に相当し、あるいはシューベルトが最後の交響曲を完成させた年とマーラーがそれを編曲した年との期間に相当することになる。 One cannot talk, therefore, about "the rhythm" of "the conductus," especially as momentous changes in the concept of rhythm and its notation occurred in the first half of the thirteenth century.80 The rhythms of the full modal system cannot be applied to compositions written earlier than those with which the system was first associated, i.e., before the first decade of the thirteenth century was well along. 80 One might as well equate the harmony of Fidelio and Parsifal したがって、13世紀前半に生じたリズムとその表記法の概念における劇的な変化(訳注;モードリズムの発展)として、「conductus」の「リズム」については、語ることができない80。全体的なモードリズムは、このシステムが最初に関連付けされた時期より早い時期、すなわち、13世紀の最初の10年間よりも前に書かれた作品には適用できない。 Moreover, the versions of Notre Dame conducti in such mensural sources as Heid, Sab, Da, Fauv, and Hu81 must be viewed with at least the same degree of caution regarding their reliability as, for instance, Czerny's version of The Well-Tempered Clavier. In fact, no mensurally notated source of a Notre Dame conductus can be automatically regarded as dependable evidence for its original rhythms (and, at times, melodies). To the example of fourteenth-century perversion of a thirteenth-century conductus (Crucifgat omnes) given in a recent article,82 can be added a plethora of further instances of inconsistencies and distortions.83 さらに、Heid、Sab、Da、Fauv、Hu81写本などのノートルダム楽派のconductusの版は、その信頼性に関しては、同程度に置かなければならない。例えてみれば、ツェルニーによるバッハの平均律クラヴィア曲集版のように。 実際には、ノートルダムconductusの非計量的に記譜されたソースは、オリジナルのリズム(および時にはメロディー)の信頼できる証拠と自動的にみなすことはできない。 13世紀のconductus(Crucifgat omnes)についての14世紀の歪曲した例では、さらに多くの矛盾と歪みが加わることとなるようである。 There are only three syllabic conducti that require modal reading, namely those pieces that are newly texted versions of caudae of other conducti.84 For compositions containing syllabic portions melodically identical with melismas, the rhythmic identity of the former passages to the latter has been advocated as self-evident. 85 Undeniably this is a persuasive argument, yet, even in these cases, a degree of caution is advisable.86 Augmentation or diminution occurs not only in the tenors of two remarkable "St.-Victor" clausulae (nos. 25 and 35) as well as of Perotinus's Alleluia V Nativitas (Juda) but in the conductus Soli nitorem, where there is melodic identity between one syllabic passage and two rhythmically different caudae (first mode and ternary longs). There is no evidence in the notation of this piece in the pre-Garlandian manuscript F that the scribe of Hu, the other source preserving this composition, was (or was not) correct in choosing the first mode for the syllabic passage. モード的読譜を必要とする3つのシラビックなconductusがある。すなわちこうした作品は、他のconductusのcaudaeの新たに歌詞づけされた版である84。なぜなら、メロディー的にメリスマと同一のシラビックな部分を含む作品については、メリスマに対するシラビックな部分のリズム的な同一性ティは、自明だからである。85 このような場合でさえ、ある程度の注意が必要である86。増価・減価は、PerotinusのAlleluia V Nativitas(Juda)と同様に2つの注目すべき「St.-Victor」クラウズラ(25および35番)のtenorにおいてだけでなく、1つのシラビックなパッセージとふたつのリズム的に異なるcauda(第1モードとternary long)の間にメロディの同一性が存在するconductus Soli nitoremにおいても発生する。 Garlandia 以前のmanuscript F中のこの作品の記譜には、この作品を保存している他の資料であるHu写本の筆記者が、シラビックなパッセージに対して第1モードを選択するのが正しい(またはそうではない)という証拠はない。 But, quite apart from the often enormous problems attendant upon insistence on modal transcriptions of many syllabic conducti or portions of conducti, both Continental and English sources provide concrete evidence that the assumption of modal rhythm for such music is often unjustifiable. Qui servare puberem, an early conductus motet of the repertoire, is one of six that appear without tenor, i.e., as conducti, in W1, which is the only Notre Dame manuscript to transmit no motets. A comparison of three versions of the endings of the first and last phrases ("Qui servare puberem / vagam claudere" and, particularly, "novo gaudet veterem / amicum pellere") shows clearly that the scribe of W1 or his predecessor, evidently unaware of or unfriendly to the original nature of this piece as a motet, assigned it non modal rhythms, even though the rhythms of all three voices of the motet were originally modal (see Figs. i-3). The notation of the endis of the first and third phrases (see Ex. 1)---especially the double virgae, with or without plicae-and the setting of the penultimate syllable in the upper voice exclude the possibility of modal rhythm. しかし、多くのシラビックなconductusやあるいはconductusの部分のモード表記の主張に付随する大きな問題からは離れて、大陸と英国の両方のソースは、そのような音楽のモーダル・リズムの仮定がしばしば不当であるという具体的な証拠を提供する。 初期conductusモテットであるQui servare puberemは、モテットを含まない唯一のノートルダムの写本であるW1写本中で、conductusとして現れる6つのそれのうちの1つである。最初と最後のフレーズ(「Qui servare puberem / vagam claudere」および特に「novo gaudet veterem / amicum pellere」)のエンディングの3つの版(W1,Fのdiscant部分,それによるmotet)の比較は、W1写本の書記や彼の先行者が、 モテットとしてのこの作品のオリジナルな性質に明らかに気づかず、それを非モード的リズムに割り当ててしまったことを示している。モテットのすべての3声のリズムは元々モード的であったにもかかわらず。 第1、第3フレーズの終わりの記譜 (see Ex. 1)、特に2回続いたvirga(plicaeの有無にかかわらず)、そして上声部の penultimateシラブルの設定は、モードリズムの可能性を排除している。   The discant section and its motet version, however, begin and end as shown in Example 2. Thus, the transmutation in W1 of the motet into a conductus involved not only the elimination of the tenor but interpretation of the syllabic notation in accordance with the older traditions prevailing prior to the rise of the motet. (F写本中の)ディスカント部分(a)とそれのモテット版(b)の方ははしかしながら、Example 2に示されているように始まり、終わっている。したがって、W1写本中での、モテットのconductusへの変容は、テノールの除去だけでなく、モテットの興隆に先立つ古い伝統に応じたシラビック記譜法の解釈を含んでいる。  ML1 p177 A number of English sources seem to indicate that the traditional nonmodal rhythm of conducti, like that of polyphonic chant settings, maintained itself for quite some time before yielding to the more modern "motetish" declamation involving breves as well as longs. Manuscript GB-Cjec1, which contains several Notre Dame conducti, one apparently insular conductus, as well as one complete and one fragmentary troped chant setting, uses virga notation for the syllabic portions of the conducti (as do most other English sources of conducti), but English mensural notation87 for the troped chant settings, the upper voices of which behave like the upper voices of motets. 多くの英国の資料は、polyphonic chantの非モード的リズムような、conductusの伝統的なそうしたリズムが、longs同様brevesを含む、より近代的なモテット的デクラマシオンが発生する前に、かなり長い間維持されていたことを示しているようだ。 いくつかのノートルダムconductusや、トロープス化されたchantを含むような明らかに島性のconductusを持っているGB-Cjec1写本は、(他の大部分の英国資料としての)conductusのシラビックな部分のために、(非モード的な)virga 記譜法を使用している。しかし英国の計量記譜法は、トロープス化されたchant設定のためのものであり、その上声部はモテットの上声部のように振舞う。 In the English conductus repertoire, the rise of the fast modern declamation can be traced, because of the appearance of rondellus sections with text, in some of the more elaborate compositions, probably written in the third quarter of the century. The most striking example is the conductus Flos regalis (see Fig. 4).88 Not only does it show rondellus sections to have originated as special types of caudae, but it also consistently differentiates between the slow, presumably traditional virga notation and rhythm of ordinary passages cum littera and the English mensural notation of the texted phrases of the rondelli. 英国のconductusにおいては、確固たる近代的デクラマシオンがたどられる。なぜなら、おそらく13世紀の第3半世紀に書かれたより丹精な作品中に、歌詞を持つrondellusが出現したからである。そのもっとも顕著な例がconductus Flos regalis (see Fig. 4)である。それはcaudaeの特殊なタイプとしてオリジナルであるrondellus部位を持つだけではなく、 ゆっくりしたおそらくは伝統的なvirga記譜法 +通常の cum litteraのリズムと、rondelliの歌詞付きフレーズの英国の計量記譜法とを一貫して区別している。 Figure 4. Oxford, Bodleian Library, Corpus Christi College 489, no. 22, fol. I Ultimately the more modern declamation came to be preferred for the syllabic portions of English conducti as well. A particularly intriguing case is that of In te concipitur, one of four conductus settings in manuscript GB-Ob 257.89 In contrast to the other three, it is written in English mensural notation, perhaps still something of a novelty for polyphony cum littera. A differently remarkable case is Equitas in curia,90 a conductus written in parts, quite possibly because its advanced declamation and the concomitant English mensural notation made it appear to the scribe like a motet. Other English conducti exhibiting the new advanced declamation and its notation, in part or throughout, are Quem trina polluit and In excelsis gloria, respectively.91 最終的には、より新しいデクラマシオンが、英国のconductusのシラビック部分にも好まれるようになった。 とりわけ興味深いケースはGB-Ob 257写本中にある4つのconductusのひとつであるIn te concipiturのそれである。他の3つのconductusと対照的に、これは、英国の表記法で書かれており、おそらくはpolyphony のcum litteraにとってはまだまだ新しいことである。 異なった注目すべき例は、パート譜で書かれたEquitas in curiaである。なぜなら、その高度なデクラマシオンとそれに付随する英国の計量記譜法は、それをモテットのように書記に著させしめたからである。 部分的または全体的に新しい高度なデクラマシオンとその記譜法を示す他の英国のconductusは、それぞれQuem trina polluitとIn excelsis gloriaである。 That neither accentuation nor versification determined the musical rhythm of a good many polyphonic conducti is proved by numerous compositions preserved in the Notre Dame sources. The prosody is often irregular, indicating that for purposes of delivery, including, probably, spoken delivery, the syllables of poetry were regarded as neutrally equivalent and therefore subject to basically isochronous setting. This would account for the convention of syllabic treatment92 of traditional meters apparently prevalent until at least some time in the thirteenth century.93 Since the regular or irregular stress patterns formed by the words in nonquantitative (and, for that matter, in quantitative) versification were-and are--on the whole not bound to systematic quantification, there was, therefore, no regular prosodic scheme with which neumatic or melismatic ornamentation could interfere; hence, the latter could be applied in conducti wherever the composer saw the purely musical need for it. accentuation もversificationもどちらも、数多くのpolyphonic conductiの音楽的リズムを決定しないことは、ノートルダム資料中に保存されている多くの作品から証明されている。韻律はしばしば不規則であり、詩のシラブルは中立的なものとみなされ、口述での言い伝えのために、基本的に等時的設定となっている。これは、13世紀の少なくともある時点まで明らかに普及していた伝統的な韻律のシラビックな取扱いの慣行を説明するものである93 なぜなら、非定量的な(そして、場合によっては定量的な)versificationにおける言葉によって形成された規則的あるいは非規則的表現パターンは、 体系化された定量化に縛られていないで、それゆえ、ネウマ譜でのまたはメリスマ的な装飾が干渉し得る規則的な韻律スキームは存在しなかったからである。 したがって、後者は作曲者が純粋に音楽の必要性を見たときはいつでもconductiに適用することができた。 The conductus Deduc Syon ends with the following quatrain: conductus Deduc Syonは以下のような4行連句で終わる。 sce-lus hoc ul-cis-ce-re ve-ni iu-dex gen-ti-um ca-the-dras ven-dent-i-um co-lum-bas e-ver-te-(re). (penultimate syllableにcaudaが来ている) Such heptasyllabic verses would seem tailor-made for first-mode delivery of their musical setting, as it appears in the Notre Dame sources, even though the pattern of the beginnings of the last two lines disturbs the expected trochaic regularity. As often happens, however, a cauda separates the penultimate from the final syllable, which, as in most cases, is allotted to the last note (see the syllable stroke preceding that note in both voices in Figure 5(ML3 p12); the text scribe of F erroneously omitted the syllable at that point, as is shown by all concordances). このような7音節句のverseは、ノートルダム資料にあるように、最後の2つの行の始まりのパターンが、期待されたtrochaic regularityを乱すにもかかわらず、音楽設定の第1モードの受け渡しのために仕立てられたように思われる。しばしば起こるようにしかしながら、caudaは、最後の音符に割り当てられるはずの最後のシラブルと、最後から2番目のシラブルを分離してしまっている(Figure 5において両方の声部で、その音符に先行するシラブルのストロークを参照のこと。F写本の歌詞作者は、誤って最後のシラブル-reを省略してしまった)。 .jpg) Figure 5 conductus Deduc Syon 最後(ML3 p12) If the entire syllabic passage had been intended to be sung in first mode, with each phrase containing four beats, the last two notes preceding the cauda would have had to be ligated, as both are allotted to the penultimate syllable. Since they are, in fact, written as single notes (sine littera), they must be read as longs. There is probability verging on certainty, therefore, that all four phrases consist of eight beats and that the notes for each syllable are equivalent to one ternary long. A fair number of such cases can be cited, which are particularly persuasive when the final word is proparoxytonic. もしもシラブル全体が第1モードで歌われるように意図されていたら、それぞれのフレーズが4ビートである場合、 caudaに先行する最後の2つの音符は、連結符とならなければならなかった(両者は、最後から2番目のシラブルに割り当てられる)。それらは実際には単一の音符(sine littera)として書かれているので、longsとして読まれる必要がある。したがって、4つのフレーズのすべてが8ビートで構成され、各シラブルの音符はone ternary longに相当するという確信を確実にする可能性がある。かなりの数のそのような事例が引用され得るが、これは最終単語が、語尾から第3音 節目にアクセントのある場合に特に説得力がある。 Figure 6 presents a passage from Austro terris. For the phrase "potens datur carceri," the characteristic lengthening of the penultimate syllable vitiates any attempt at modal reading to accord with the apparently trochaic poetry. Figure 6 は、conductus Austro terris(F ML2 p236))のパッセージを示している。 「potens datur carceri」というフレーズにとっては、最後から2番目の音節ceの特徴的な長さが、明らかなtrochaic poetry(タータ)に従ってモード的読譜を試みることを妨げている。  Figure6(F MLp238) The musical setting of "ab erroris via flexus/ patris redit in amplexus" divides this distich into five phrases of eight, four, four, six, and eight beats, blithely separating in the process the last word of the first verse from its remainder-a fine example of medieval laceramento della poesia (Ex. 3).In a second excerpt from the same conductus, the composer, rather than separating the last word from its verse, has united the first word of the third verse with the entire second verse. Again, as in conductus Deduc Syon(ML3 p10), the last syllable of the final word of the stanza is delayed for the sake of a long intervening cauda (Fig. 7). "ab erroris via flexus/ patris redit in amplexus"という歌詞の音楽設定は、 この二行連句を8,4,4,6,8の5つのフレーズに分割している。また第1verseの最後の語句をそれより前の語句からゆるやかに切り離しており、これは中世のlaceramento della poesiaの好例である (Ex. 3)。同じconductusからの2番目の抜粋(patris〜)では、作曲者は、最後の単語をその詩から分離するのではなく、3番目のverseの最初の単語を2番目のverse全体と結合している。  (F MLp238) また(このconductusでは)、conductus Deduc Syon(F f336-7 ML3 p10)と同様、スタンザの最後の単語の最後の音節は、介在する長いcaudaのために遅れている (Fig. 7)。  ML2 p237 Here-and in many of the more elaborate conducti--one finds that, as in some of the works of the visual arts of the time, the ornamental impulse all but obscures the substance being ornamented, as if a bucket of music had been poured out over the words. The procedure in the conductus cum caudis is comparable to manuscript illumination with its growing profusion of elaborate historiated initials.94 All the music of a conductus decorates the words of the text, in conducti cum caudis often with such wonderfully indiscriminate luxuriance that the cauda seems to be wagging the dog. ここでは、丹精込められたconductiが見られる。当時のヴィジュアルアートのごとく。装飾の衝撃は、音楽が入ったバケツがすべての言葉に注がれたかのように、装飾されたすべてのものを覆いつくす。conductus cum caudisにおける手順は、丹精込められた歴史的な作品の第一文字の増大に伴い、写本の装飾に役立つようになる。94。conductusのすべての音楽は、テキストの言葉を飾る。conductus cum caudisでは、犬が振っている尾(cauda)持つ、しばしばそのような際限ない贅沢がある。 Figure 8 presents a different case of the irrelevance of regular versification to the musical setting of the poetry. The verse scheme of the quoted passage from Ofelix Bituria (presumably written in 1209)95 is entirely straightforward: Figure 8 は、詩の音楽的設定に対する規則的な詩の作法についてとは無関係の別のケースを提示している。 O felix Bituria(1209年に書かれていると思われる)からのverseの仕組みは、まったく簡単なものである。 Mundus hic a crimine vixit et in mundo honores a limine salutavit mundo corde vixit munere mundus in profundo non submersus remige Christo fuit fundo tibi preces inclite pro me funde Christo ut sub recto tramite cursu curram isto. It seems, however, that the particularly artful display of the technique of enjambment caused the composer to articulate the text as prose, perhaps to clarify the syntax. 特に巧みにenjambment の技法を提示すると、作曲者は韻文を文章として明瞭にすることができ、おそらく構文を明確にすると思われる。 Mundus hic a crimine vixit et in mundo, honores a limine salutavit; mundo corde vixit, munere mundus; in profundo non submersus remige Christo fuit; fundo tibi preces, inclite; pro me funde Christo, ut sub recto tramite cursu curram isto. (This man has lived free from crime and in this world has paid scant regard to honors he has lived with a pure heart, clean in office, and, with Christ as oarsman, he was not submerged in the depths; I pour out my prayers to you, famous man, pour them out for me to Christ, so that I may run that course along the right path.) Instances of the composers' unconcern with verse schemes and accentuations abound in the repertoire. The evidence of theory and practice militates against modal reading of such passages, whether they appear in pre-Garlandian manuscripts or, more or less faultily, in mensural sources. Clearly, the convention of syllabic approach to traditional meters96 must have been strong and persistent enough to make this treatment of poetry by medieval musicians seem natural. While the introduction of the measured breve in syllabic notation made musical reinforcement of accentual delivery of poetry more feasible and attractive, the many instances of disregard of prosodic proprieties in the polyphony of the thirteenth and fourteenth centuries show that only in the fifteenth and sixteenth centuries was this attitude replaced gradually by increasing word consciousness and the growth of metrical music.97 verseのスキームやアクセント化についての作曲家の無関心例は、レパートリーにたくさんある。 理論と実践の証拠は、Garlandia以前の写本に出現するにしても、多かれ少なかれ、誤って計量記譜法的ソースに出現するにしても、こうしたパッセージに対するmodalな読譜を妨害する。 明らかに、伝統的な韻律へのシラビックなアプローチの慣習は、中世の音楽家による詩の扱いが自然に見えるように、強くて堅固でなければならない。シラビックな記譜法における計量的breveの導入は、詩のアクセント的な配分をより現実的かつ魅力的にしたが、13世紀および14世紀のポリフォニーにおける韻律的作法を無視する多くの例は、こうした態度が、15〜6世紀において増大する言葉への関心や計量音楽の成長によって次第に置き換えられていったことを示している。 As it happens, two of the three syllabic conducti made from preexistent caudae can be dated (1219 and 1223).98 That this technique could have followed the rise of the Latin motet99 by about ten years seems quite plausible. Only with the motet did a reliable musical yardstick become available for the measurement and rigid modal patterning of poetry that was not based on systematic arrangements of stressed and unstressed syllables but displayed rhyme, with identical accentuation, and number of syllables as the sole fixed elements of versification. すでに見たように、既存のcaudaeから作られた3つのシラビックなconductusのうちの2つの作成年は、1219年と1223年である。この技法が10年ほどでラテン語モテットの普及についていったことは、あり得ることである。モテットだけが、計量や(安定した音節とアクセントのない音節の体系的な配置に基づくのではなく、同一のアクセント付きの韻と、唯一の固定した詩作法の要素としての音節の数とに基づく)詩の安定したモードパターンに役立つ、頼りになる音楽尺度となった。 "The evidence is quite strong that prior to ... approxi- mately the second decade of the thirteenth century and probably for some time thereafter most syllables in polyphonic genres other than the motet had the durational value of one perfect long, some more, none less."'100 (This can also serve as a useful guideline for much non- Gregorian monophony.) In that notation, two or more successive ligatures over one syllable should normally be viewed as sine littera. Some, at least, of the purely syllabic conducti, on the other hand, might well be suspected of being derived from preexisting melismatic material; even if such suspicions cannot be confirmed, modal reading may be appropriate, although the incidence of modes other than the first and perhaps third (or alternate third) is likely to be quite small.101 It is such cases, doubtless becoming more common in the third quarter of the century, to which the above-quoted (p. 449) passage in the treatise by the St.-Emmeram Anonymous would seem to be particularly applicable おそらくは1220年代、そしておそらくはそれ以後しばらくの間に、モテット以外のポリフォニー分野におけるほとんどのシラブルは、多かれ少なかれ、1完全longの継続する長さをもつようになった(これはまた、多くのグレゴリア聖歌ではないmonophonyのための役立つ指標となっている)。この記譜法においては、2ないしそれ以上の連続する連結符が、sine litteraとして見られる。他方、いくつかの純粋なシラビックなconductusは、もともと存在していたメリスマ的素材から由来することが考えられている。こうした疑念は確かではないとしても、モード記譜法は妥当であるだろう。第1、そしておそらくは第3モード以外のモードの出現率は極めて低かったにしても。 The Modaltheorie was applied first and foremost to the troubadour'102 and trouvere repertoires. Its staunchest proponent, Friedrich Gennrich, was also particularly prominent in proclaiming its validity for the Minnelieder. With respect to the latter, it was laid to rest by Kippenberg103 and, with regard to the former, by Kippenberg and Hendrik van der Werf. 104 Its hold on medieval musicology has been extraordinary from the beginning, causing not only a series of heated controversies about its authorship that lasted for decades but even a death by duel and an emigration.105 モード理論はまず第一に、troubadourやtrouvereのレパートリーに適用された。この説の確固たる提唱者であるFriedrich Gennrichは、 Minneliederに対するその適用をも主張していた。後者に関しては、それはKippenbergによって、そして前者に関しては、KippenbergとHendrik van der Werfによって提唱された。 中世の音楽学の保有は当初より並外れていて、何十年も続いた原作者についての熱烈な議論だけでなく、決闘や移住による死亡さえも引き起こしている. It is clear that modal rhythm spread from discant (i.e., discant passages in organa, clausulae, and motets) to gain some influence on the rhythmic facture of specimens of other repertoires; the limits of this influence remain to be explored and, if possible, to be more precisely determined.106 But the excessive claims established and extended for the Modaltheorie can only be adduced to a Cartesian penchant for order and system, anachronisti- cally incompatible with the pre-Franconian evidence and in distressing conflict with the superb scholarly standards of its author. 107 It is essential to recognize that each musical and notational style--except for electronic music--carries within it its own particular levels of determinacy and indeterminacy. The inability of past medieval musicological scholarship to recognize the persistence of elements of indeterminacy in much of the music of the early High Gothic serves as an eloquent warning against freighting historiography with mis- leading preconceptions.108 モーダルリズムは、ディスカント(すなわちオルガヌム、クラウズラ、モテット中のディスカントパッセージ)から拡散し、こうしたレパートリーの作品としてのリズム問題に影響を与えた。こうした影響の限界はまだ研究の余地がある。そして可能ならば、より正確に決められるべきである。しかし、モーダル理論に対する確立した広がった過度の主張は、秩序とシステムのためのデカルト系の傾向にしか当てはめられず、前Franconian的証拠と、著者の優れた学術基準との時代遅れの葛藤に悩まされている。各々の音楽的および記譜的スタイル(電子音楽を除く)は、その中に独自の決定性と不確定性のレベルを持っていることを認識することが不可欠である。過去の中世の音楽学がHigh Gothic初期の音楽の多くで不確定性の要素の存続を認識することができないことは、誤解を招く先入観で恐ろしき歴史学に対抗する関する雄弁な警告として役立つ。 08 |