| UNKNOWN MOTETS IN A RECOVERED THIRTEENTH-CENTURY MANUSCRIPT* BY LEO SCHRADE |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | |

| 前のページへ |

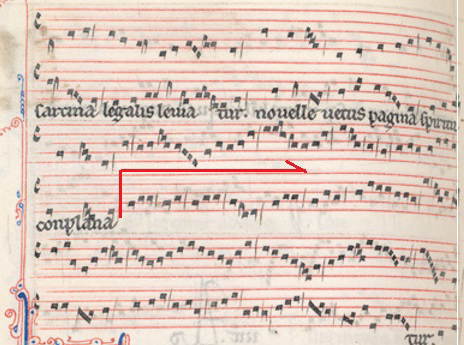

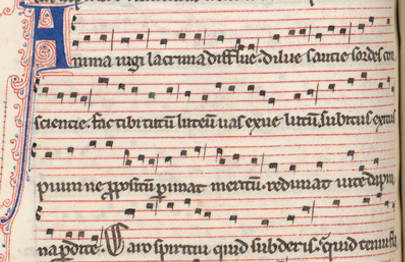

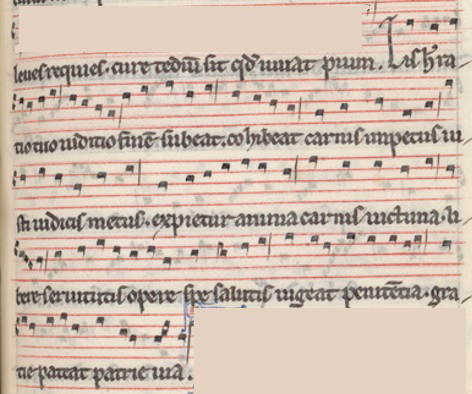

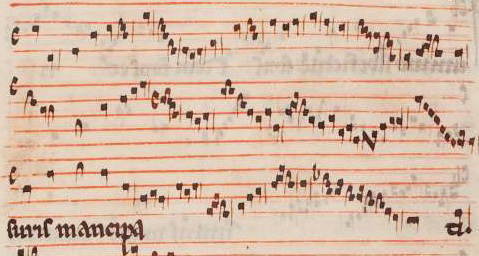

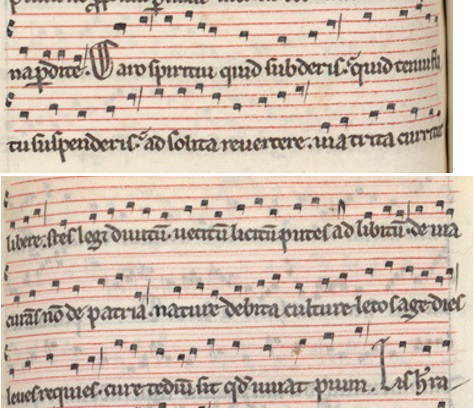

| p11 The two motets No. 41 and No. 50, the latter being published by Albi Rosenthal in photographic reproduction of f. 389, do not require an extensive discussion. No. 50 has been known before to belong to the repertory of Montpellier.For this French double motet was planned to be included in the fifth fascicle of Montpellier. There the texts of the motetus: Be Diex tant sui and the triplum: Mout m''a fait were completely written down line for line, but the staves remained without music; no tenor keyword, however, was indicated in Montpellier. Since no other manuscript contained the music, Montpellier was the only source that recorded such a motet. Now, La Clayette not only presents the complete music for the double motet; it also remedies the omission of Montpellier by designating the tenor as Grentes. 2つのモテットNo.41とNo.50は、Albi Rosenthalによってf.389で出版された。広範な議論を必要としない。 50番は以前はモンペリエ写本のレパートリーに所属することが知られていた。このフランス語ダブルモテットはモンペリエの第5冊子に含まれる予定であった。 motetus: Be Diex tant sui and the triplum: Mout m''a fait は、完全に一行づつ書かれていた。しかし、譜表は音楽が書かれないままだった。tenorのキーワードもなかった。しかしながら、モンペリエ写本ということはわかっていた。なぜなら、他の写本には音楽が含まれていなかったが、モンペリエ写本はこうしたモテットを記録した唯一のソースだったからである。現在、La Clayette 写本は、ダブルモテットに対する完全な音楽を残しているだけでなく、それはまた、tenorをGrenteとしてデザインすることによって、モンペリエ写本中の省略を補う存在になっている。 Without being able to give the source of the tenor, Albi Rosenthal lists it as "unique." The problem is, indeed, no simple matter. Of course, we thought immediately of the Alleluya, Dies sanctificatus, for Christmas, whose verse has the line "Venite gentes, et adorate Dominum." But the chant on "gentes" brings merely a short recitation upon a single tone. This Alleluya played a distinguished role in polyphony and belongs to the oldest organa of the Notre Dame School. Several of its sections were composed as clausulae. There is also a clausula Gentes in F (No. 346: Gentes et adorate), directly preceded by the clausula Dies sanctificatus (No. 345). To our knowledge, the clausula Gentes has never been used for any motet; the nature of the tenor passage seems to have precluded any elaboration. But the tenor: Gentes of the La Clayette motet closely resembles certain passages of the tenor with the words: "illuxit nobis" and "descendit lux magna" from the same Alleluya (W1f. 25', W2 f. 64, F f. 100'). Although no actual identity can be found, the short phrase, repeated three times in the tenor of the motet, seems to have a certain relation to the Alleluya Dies sanctificatus. Failure to identify a tenor beyond any doubt has - with this type of music-the disconcerting consequence of not being able to establish the source of motetus or triplum. Since the texts Mout m'a fait and He Diex tant sui are nowhere else connected with music, and motet No. 50 remains an unicum in La Clayette. Its stylistic characteristics, however, are strongly suggestive of older material. The form of the motet harmonizes with the French double motets of the fifth fascicle. tenorのソースを特定することなく、Albi Rosenthalはそれを”unique"とした。問題は、そう単純ではなかった。我々は、クリスマスには、Alleluya, Dies sanctificatusをすぐに思い浮かべる。そのvereはVenite gentes, et adorate Dominum.である。しかし、"gentes" 上のチャントは、単に一つの音であるだけである。このアレルヤは、ポリフォニーにおいて大きな役割を果たし、ノートルダム楽派のもっとも古いオルガヌムに属している。そのセクションのいくつかは、クラウズラとして作曲されている。F写本には、クラウズラGentes(fo.180)がある。その直前には、クラウズラDies sanctificatusがある。我々の知識からすると、クラウズラGentesは決してモテットでは使われていない。tenorの性質がどんな精巧さをも排除しているようだ。しかし、La Clayetteモテット中のtenor Gentesは、同じAlleluya (W1f. 25', W2 f. 64, F f. 100')からの言葉 "illuxit nobis" and "descendit lux magna"を持つtenorのパッセージに非常に似ている。 実際の特定には至っていないけれども、このモテット中のtenorにおいて3回繰り返される短いフレーズは、Alleluya Dies sanctificatus.に関係しているように見える。tenorを同定することに失敗したことは、motetusやtriplumのソースを確立することができないという不本意な結果をもたらすこととなったなぜなら、Mout m'a fait and He Diex tant sui といった歌詞は他のどこでも音楽とは結びついていないからである。モテットNo.50は、La Clayette写本において唯一残されているものである。しかしながら、もっと古い素材の存在を強く示している。モテットの形式は、第4冊子のフランス語のダブルモテットとよく調和している。 Neither does the motet No. 41 contribute any new aspects to the French double motet. Its tenor: Portare is related to the clausula of the Alleluya Dulce lignum.19 The motet is a small, very unpretentious composition, with no claim on any stylistic peculiarity of artistic importance. Although the melodies of motetus and triplum cannot be discovered amongst the numerous motets based on Portare (or Sustinere), we believe that the version of La Clayette is not the original form of the motet. また、motet No. 41は、フランスのダブルモテットに新たな側面をもたらさない。 そのtenor:Portareは、Alleluya Dulce lignumのクラウズラに関係している.19 このmotetは、芸術的に重要な様式的特異性を主張することなく、小さくて、控えめな作品である。 motetus と triplumのメロディーはPortare (or Sustinere)に基づいた数多くのモテットの中では見い出せないが、La Clayette写本の版はモテットからのオリジナルな形式ではないであろう。 19The tenor is designated in the sources either as Portare or Sustinere; to name an example, ClayetteNo.16 has Sustinere, No. 53 Portare. The tenor serves^many motets. At last we come to what might well be regarded as the most interesting composition in La Clayette. For it demonstrates an entirely new procedure of composition of which we heretofore have been altogether unaware. The novelty of the work calls for a detailed description of our findings. Having had only a torso to work with, Friedrich Ludwig in the end was forced to list "eight isolated voices" in his reconstruction of La Clayette. Nothing indicates, however, that he thought these voices to be really "isolated" parts, i.e., monophonic melodies. On the contrary, he obviously suspected their "isolation," which he had "difficulty in explaining." As a matter of fact, without being able to explain these isolated pieces at all, he must have assumed that they were parts of motets, not monophonic melodies. The problem could not be solved until the discovery of the original itself; for only there could the true relationship of the various parts be verified. ここでやっと、La Clayette写本中でもっとも興味深い作品にたどり着いた。なぜならそれは、我々が今までに全く知らなかった全く新しい作曲の手順を示しているからである。 作品の新しさは、我々の知見の詳細な記述を必要とする。 トルソだけを持っていたので、フリードリッヒ・ルードヴィヒは最後にLa Clayette写本の再生に「8つの孤立した声部」を挙げざるを得なかった。 しかし、彼がこれらの声部が本当に「孤立した」部分、すなわちモノフォニック・メロディーであると考えたかどうかはわからない。 それどころか、彼は明らかに、自分が「説明するのが難しい」という「孤立」を疑った。 実際には、これらの孤立した作品をまったく説明することができないと、それらはモノフォニック・メロディではなくモテットの一部であると推測していたに違いない。 この問題はオリジナルの発見まで解決できなかった。 Indeed, these voices ceased to be "isolated" and turned out to be parts of motets in the customary manner. Only one voice, Amours mi font rejouir (No.XXXII A, Albi Rosenthal) still remained a "voix isolee"; but we were able to establish also this part as the triplum of the motet In Bethleem Herodes (No. 31). Thus La Clayette proved itself to be a source laid out exclusively for polyphonic music. The catalogue of La Clayette prepared and published by Albi Rosenthal qualifies three texts (Nos. 5, 6 and 7 of his list) as isolated, i.e., monophonic compositions. But in the light of our investigation, the definition of these three individual melodies, Anima lugi, His hec racio, and Caro spiritui, as " 'Strophes' sans teneurs, ou 'simplices conductus'," seems to conflict seriously with the general nature of the manuscript, just as much as Amours mi font rejouir could not possibly be a "voix isolee." It is true that, in accordance with the nomenclature of Anonymous IV, Friedrich Ludwig named monophonic songs in general "simplices conductus" without specifically referring to these three songs.20 It is also true that we have long known these conductus in the version of F (f. 433',434) where they appear in the succession Anima lugi, Caro spiritui, Bis hec racio, as one conductus with three strophes, not as three compositions, and where they seemed without doubt to be monophonic songs. 実際、こうした声部は「孤立」しなくなり、通常通りのモテットの一部であることが判明した。ただひとつの声部、Amours mi font rejouir (No.XXXII A, Albi Rosenthal) はまだ "voix isolee"のまま残されていた。しかしこの声部が、モテット In Bethleem Herodes (No. 31)のtriplumであることがわかった。それゆえ、La Clayette写本は、ポリフォニー音楽のために独占的に配置されたソースであることを証明した。 Albi Rosenthalによって出版されたLa Clayette写本のカタログは、3つの歌詞(Nos. 5, 6 and 7 of his list) を孤立化した、すなわちモノフォニックな作品とする見なしている。しかし、私たちの調査に照らして見ると、これらの3つの個々のメロディ、Anima lugi, Bis hec racio, Caro spiritui,の" 'Strophes' sans teneurs, ou 'simplices conductus',""としての定義は、 Amours mi font rejouirが"voix isolee."である可能性がないように、写本の一般的性質と真剣に矛盾しているように見えるかもしれない。Anonymous IVの命名法によれば、Friedrich Ludwigは、これらの3つの歌を特に言及することなく、一般的に "simplices conductus"というモノフォニックソングと名付けたことは事実である.20 また、我々が長く、F写本版 (f.433 -434) 中でこうしたconductusを知っていたことも真実である。そこでは、Anima lugi, Caro spiritui, Bis hec racioという続きが3つの詩句を伴い、3つの作品としてではなくて、1つのconductusとして、そして、疑いなく単声歌として出現している。 Such, at least, was our understanding until the rediscovery of La Clayette. But even familiarity with the conductus in P did not preclude a persistent question: why should the compiler of La Clayette have brought in an element of disturbance by inserting three single melodies while the remaining fifty-four compositions were all polyphonic motets? Why should monophonic music all of a sudden follow the first two Latin double motets? Did the compiler not know what he was handling? After eliminating the only other listed "isolated voice," the question became even more crucial. These three melodies, supposedly three monophonic compositions, obviously presented a most conflicting factor within an otherwise entirely uniform manuscript. When studying the original in a microfilm copy,21 we first observed that the scribe of La Clayette made no difference in the writing of these compositions and the rest of the works. Triplum, motetus, and tenor of all the motets are written, as mentioned previously, successively in two columns; and so are these three melodies. The manner of writing presents a further reason to question the qualification of these compositions as single conductus. Once doubts and curiosity were aroused, we began to suspect that actually the scribe of La Clayette might have understood the melodies to constitute a motet, i.e., one polyphonic composition. The idea proved to bear results. The three so-called monophonic conductus are, in fact, a three-voice Latin triple motet. All three melodies fit each other and, as our transcription clearly shows, make up a totally satisfactory composition. こうしたことは、少なくとも、La Clayette写本の再発見までの我々の理解であった。しかし、P写本中のconductusとの親和性さえも、永続的な疑問を排除しない。なぜLa Clayette写本の編纂者は3つの単一旋律を挿入することによって妨害の要素をもたらし、残りの54の旋律はすべてポリフォニック・モテットでなければならないのか? なぜモノフォニック音楽は、突然最初の2つのラテン語ダブルモテットに従うのか?編纂者は彼が扱ったものを知らなかったのか?唯一の他に列挙された”孤立した声部”を排除した後、その問題はさらに重要になった。これらの3つの旋律、そしておそらくは3つのモノフォニック作品は明らかに、それ以外は完全に均質な写本の中で最も相反する要素を提示した。マイクロフィルムのコピーでオリジナル作品を研究すると、我々は、最初にLa Clayette 写本の筆記者が、これらの作品と残りの作品の執筆に違いを生じなかったことを観察した。すべてのモテットのTriplum, motetus, tenor は、前述したように、連続して2列に書かれていて、。これら3つの旋律もそうなっている。執筆のやり方は、単一のconductusとしてのこれらの作品の正当化に疑問を呈するさらなる理由を提示する。疑いと好奇心が沸き起こってから、我々は実際に、La Clayette 写本の筆記者が、モテット、すなわちポリフォニック作品を構成する旋律を理解していたかについて、疑問を持ち始めていた。アイデアは結果をもたらすことが証明された。 3つのいわゆるモノフォニックconductusは、実際には3声のラテン語モテットである。すべての3つの旋律はお互い適合し、我々のtranscriptionが明らかに示したように、全体に満足すべき作品を作り上げるのである。 But what is the historical meaning and background of this truly extraordinary procedure of combining three given melodies into a new entity, a Latin triple motet? Such a procedure is entirely unknown in thirteenth-century motet composition;22 nor, for that matter, do we know of any examples of the result of this procedure, i.e., the Latin triple motet. We have a good many four-voice motets with three different French texts in the upper parts and an accompanying tenor; we also have this same four-voiced structure in a Latin version. In the second half of the thirteenth century we have a good many French triple motets, with three different French texts in triplum, motetus, and tenor, all the parts being vocal. Yet in that period, actually in the whole of the thirteenth century, there is no Latin equivalent of the vocal triple motet. Moreover, it is one of the essential characteristics of any motet that the composition is based on a given melody as tenor, and in the French triple motet of the latter half of the thirteenth century it is usually a vernacular song that serves as a vocal tenor. This situation further complicates an historical explanation of the composition in La Clayette. しかし、3つの所与の旋律を新しい実体、ラテン語3声モテットに組み合わせるという、この本当に特別な過程の歴史的意味と背景は何であろうか?そのような過程は、13世紀のモテット作品では全く知られていない。22 そのことについては、我々は、こうした過程の結果の例、すなわちラテン語3声モテットを知らない。私たちは、上声部に3つの異なるフランス語歌詞とそれに付随するtenorを持つ、多くの4声モテットを持っている。私たちはラテン語版でも同じ4声構造を持っている。 13世紀の後半には、triplum, motetus, tenorの3つの異なるフランス語歌詞があり、多くのフランス語3声モテットが用意されていた。しかし、その時期には、実際には13世紀全体では、3声モテットのラテン語に相当するものはない。さらに、それはテノーレとして与えられたメロディに基づいて構成されているモテットの本質的な特性の1つであり、13世紀後半のフランスのトリプルモテットでは、通常はボーカルテナーとして機能する母国語の歌です。この状況はさらに、ラ・クレイエットの作曲の歴史的説明を複雑にしている。 Now it can hardly be doubted that the voices combined in La Clayette into a triple motet existed as a conductus in F, in whose tenth fascicle they are copied amidst altogether monophonic songs. Were, then, the melodies in the version of F understood as a polyphonic conductus? Such a suggestion would meet strong objections. For the polyphonic conductus, in F and everywhere else, is usually written in score, i.e one voice below the other; the melodies to the three strophes, however, are also in F written successively. Furthermore, all voices of a conductus sing the same text simultaneously; but these three melodies put together produce three different texts. The simultaneous singing of different texts conductus. 今では、La Clayette写本中で3声モテットに組み込まれた声部がF写本中のconductusとして存在していることは、ほとんど疑いがない。その第10冊子は完全にモノフォニックな歌の中に写譜されている。 それでは、F写本版の旋律は多声conductusとして理解されたであろうか? そのような提案は強い反対に遭うだろう。 なぜなら、ポリフォニックconductusの場合、F写本であれ他の場所であれ、通常はスコアとして書かれている。3つの詩句に対する旋律はしかしながら、F写本において、続けて書かれている。さらに、conducutusのすべての声部は、同じテキストを同時に歌うが、これら3つの旋律は、3つの異なる歌詞を作り出す。 異なる歌詞を同時に歌うことは、モテットの本質であり、conductusのそれではない。 There is solid support for the polyphonic interpretation presented by the compiler of La Clayette in the musial form of the conductus Anima lugi in F. For, apart from the interpretation of the work as a triple motet, Anima lugi is also in F related to a polyphonic background. Although drawing entirely erroneous conclusions which will presently be discussed, Heinrich Husmann has correctly referred to the melisma (on "complanatur") of the two-voice conductus Clausus in testa, which we know in the version of F (f. 287') and of Wi (f. 88' new, f. 97' old foliation). Since Clausus in testa is merely the second strophe, the conductus should properly be named Relegentur ab area. Despite this interesting polyphonic background, the transformation of the conductus into a triple motet has not been observed; instead, the melodies in La Clayette were still taken to be "isolated voices."23 F写本中のconductus Anima lugi の音楽形式において、La

Clayette写本の編纂者によって行われたポリフォニーの解釈に対する固いサポートが存在する。なぜなら、3声モテットとしての作品解釈は別として、Anima

lugiはまた、ポリフォニックな背景に関係するF写本にも存在するからである。現在議論されるであろう全く誤った結論を引きずって、Heinrich

Husmannは、F写本(f。287 ')とW1写本(f.88 'new、f.97' old

foliation)の2つの版で知られている2声のconductus Clausus

in testaのメリスマ(on "complanatur") に正しく言及した。なぜなら、Clausus in testa

は単なる第2詩句であり、conductusは本来は、Relegentur ab

areaと名付けられるべきだからである。こうした興味深いポリフォニックな背景にもかかわらず、conductusの3声モテットへの変換は観察されていない。

代わりに、La Clayette 写本中の旋律は「孤立した声部」とされていた。 The last (third) strophe of the famous conductus Relegentur ab area (Wi f .87'-89; F f. 287'-288; W2 f. 34'-36)24 has a final melisma which furnished the material for Anima lugi, seemingly a monophonic conductus. The melismata of Relegentur ab area must have been well known as source material, since already Anonymous IV singled them out among the melodies with which every good organista worthy of his profession must be trusted to be familiar.26 The conductus in Wi is shaped largely, though not purely and not always clearly, in the first mode; so, to a large extent, is the version in F, but with considerable prolongations which effect a transformation of the mode. 有名なconductus Relegentur ab arca (W1 f .87'-89 ; F f.287'-288ML2 213p; W 2 f.34'-36)24の最後の(3番目の)詩句には、一見単声conductusのように見えるconductus Anima lugi(F 433v ML3 p205)への素材を含むメリスマがある。Relegentur ab arcaのメリスマは、AnonymousIVが、すべての良いオルガニスタが親しんでいたさまざな旋律からそれを選んで以来、ソース素材として知られている。W1写本中のconductusは、第1モードとしては純粋ではなく、必ずしもはっきりしないが、大規模に形成されている。 だから、大部分は、Fのバージョンと一緒であるが、モード変更の影響で、かなりの延長されている(訳者注;W1写本中のものは、第1詩句部分がかなり長い)。 Despite the frequent fractio modi, the modal rhythm of the version Wi is by far more uniform and consistent. Nevertheless, as a result of the breaking up of the modal pattern, the version Wi does not seem to have lent itself easily to the addition of a text, which would turn a melisma into a basically syllabic melody. The more any melisma retains the integrity of the mode, the more appropriate it is for the addition of a new text. Of this, the history of the clausula-motet has given such ample proof as to have the validity of a rule. The breaking up of the first mode in the conductus of Wi points to stylistic characteristics best worked out in the dupla of Leonin's organa. These irregularities actually stylistic criteria, appear to be testimonial to the age of the version in W1, which we take to precede the version in F. 頻繁なfradio modiにもかかわらず、W1写本のモードリズムは非常に定型的かつ持続的である。にもかかわらず、モーダルパターンの破壊の結果、W1写本版は、メリスマをシラビックな旋律へと転換したような歌詞の付加に安易に手を貸したようには見えない。より多くのメリスマはモードの統一性を保っており、新しい歌詞を付加するにはより適当である。このことについて、クラウズラ‐モテットの歴史は、規範の有効性の証明する多くを示している。W1写本中のconductusにおける第1モードの破壊は、レオナンのオルガヌムのduplumに対してもっとも効果的であった。こうした不規則性、実際には様式的な基準は、F写本に先立つW1写本版の時代の証言であるように見える。The conductus in F shows a certain elimination of the rhythmic irregularities that were caused by breaking up the mode; consequently some characteristics of the older "duplum style" disappeared. Melodically (i.e., in intervals) the two versions hardly differ from each other. But a certain rhythmic "purification," as it were, which had taken place in F, rendered the melisma in F more appropriate for the association with a new text. Of course, it also would have been possible to place the text to the W1 melisma, but this would have required the splitting of all the ligatures and the use of single notes which did not allow an unequivocal differentiation of the rhythmic values. It is now remarkable that the melisma in F is indeed written largely in single notes, a procedure which, though not unique in F, is not the customary form of writing melismata. F写本中のconductusは、モードの破壊によって起こったリズムの不規則性のある種の排除を示す。そして引き続いて、より古いduplum形式は見えなくなる。旋律的には、ふたつの版(F写本とW1写本)はほとんど違いはない。しかし、F写本で行われたようなある種のモードリズムの"浄化"は、F写本中のメリスマを、新しいテキストとの関連のために、より適切なものとした。無論、W1写本中のメリスマに歌詞をつけることは可能であっただろう。しかしそのためには、(リズムの長さのはっきりした区別の拠りどころとなる)連結符の分割や、リズムの長さのはっきりした区別の拠りどころとはならない単一符の使用を余儀なくされる。F写本中のメリスマがまったくすべて単一符で書かれていることに注目したい。その過程は、F写本に限ったことではないが、書かれたメリスマの慣習的な様式とは異なるものである。 The initial melisma of the third strophe of this conductus whose final melisma served as the material for our composition has the ligatures appropriate for the first mode. The final melisma, however,gives the impression that it was prepared for a new usage. So far as we know, it was only the final melisma of a conductus (or of its strophes) that was exploited for a new association such as the texting of the melismatic line. The "readiness" of the melisma in F, written in single notes, would appear to favor this version as subsequent to that in W1.26 As a matter of fact, when the text Anima lugi was placed to the tenor of the melisma, no particular change was needed, and, with the exception of a few ternary ligatures which had to be split, the notation remained entirely the same. その最後のメリスマがAnima lugi(F 433v ML3 p205)の素材となる第3詩句のメリスマ(W1写本)は、その最初の方は、第1モードの連結符を持っている。メリスマの最後の方はしかしながら、新しいやり方を準備するような印象を与える。私たちが知る限り、conductus(またはその詩句)の最後のメリスマは、メリスマをもつ行への歌詞づけのような新しい関連性のために利用されたと言えよう。単一符として書かれたメリスマのレディネスは、W1写本の版に続いて、このF写本版を支持するように見えることだろう。事実、Anima lugi の歌詞が(conductusの)メリスマに置かれている時、何ら特殊な変化は必要とはされなかった。そして、分割されるべき数少ない3連結符の例外を除き、記譜はそのまま同じように残ったのである(訳注;下譜参照)。  conductus Relegentur ab arca ( F f.287'-288ML2 213p) 下声部の→以降が、下譜monophonic condctus Anima lugi(F 433v ML3 p205)同一である  conductus Relegentur ab arca (W1 f .87'-89 ) 下声部が、下譜monophonic condctus Anima lugi(F 433v ML3 p205)同一である  monodic conductus Anima lugi(F 433v ML3 p205) .The procedure of placing a new text to a given melody is that of the motet. In conjunction with a melismatic conductus, however, this procedure has only recently been discovered. We have previously shown the source of the motet Quare fremuerunt (Fauv 3(3)) to be the melisma of the conductus.27 But the search into the relationship between melismata of conductus and motets has only begun, and we have reason to believe that the conductus is likely to turn up as a major source of material for the motet. 27 Cf. Leo Schrade, Polyphonic Music of the Fourteenth Century, i, under Fauv 3(3): Quare fremuerunt. There it has also been shown that even the duplum of a conductus has been used as tenor of the motet Mundut a mundicia, Fauv 2(2). 所与の旋律に新しい歌詞をつける過程はモテット形成そのものである。しかし、メリスマ風conductusととともに、この過程は最近になって発見されたものである。 我々は以前、モテットQuare fremuerunt (Fauv 3(3))のソースがconductusのメリスマであることを示したが、conductusのメリスマとモテットとの関係に関する研究は始まったばかりであり、そして我々は、モテットの素材の供給源としてconductusが現れると信じる理由を持っている。 When the compiler of La Clayette included the conductus Anima iugi in the repertory, he was very faithful to the version in F, whether he used F directly or another source close to F, no longer extant. He transcribed the melody, of course, in mensural notation, which clarified the individual rhythmic values. But he also had melodies for the strophes Caro spiritui and His hec racio, which in F directly followed Anima iugi. Now, not only the tenor of the conductus melisma, but also the duplum were submitted to the texting. It is characteristic and surely related to the understanding of the work as polyphonic composition that in adding the text Anima iugi the tenor was maintained without the slightest melodic change. The duplum of the melisma was submitted to the text of the third strophe His hec racio. La Clayette写本の編纂者が、そのレパートリーにconductus Anima iugiを含めていたら、彼はF写本版に非常に忠実であったはずである。彼がF写本を直接使ったのか、F写本に非常に近い現存しない他の写本を使ったのかはともかく。無論彼は、旋律を計量的記譜法で転写した。しかし彼はまた、F写本中において直接monodic conductus Anima iugiに引き続く、詩句Caro spirituiと His hec racioに対する旋律をも保有していた。conductusのメリスマのtenorのみならず、duplumまでもが歌詞化に従っていた。Anima iugi の歌詞を付け加える点で、tenorがほとんどその旋律が変更されることなく保たれたことは、特徴的かつポリフォニー作品の理解に関連していることである。メリスマのduplumは、第3詩句His hec racioに使われた。  monodic conductus Anima lugi(F 433v ML3 p205) 第3詩句His hec racio The beginnings of the duplum and of the melody to His hec racio are identical; in the course of the composition, however, the melody His hec racio gains greater freedom from the melisma, only to join it again for certain identical phrases. We have no doubt that the composer who put the new texts to the two voices of the melisma had the polyphonic pair in mind rather than isolated parts. For by using the melisma he showed the expert discretion of faithfully preserving the tenor, but of treating the duplum more freely. It seems that he even intended to compose a new upper part with sufficiently clear adherence to the old melismatic material. Perhaps he was forced to such deviations from the given melismatic material by the extreme irregularities of the text at his avail. Except for certain rhyming words, there is no metrical order nor any regular structure of the verse. duplumと詩句 His hec racioの旋律の最初は同一である。作曲過程でしかしながら、His hec racioは、メリスマからは自由となる。メリスマの2声に新しい歌詞をつけた作曲者は、それらを心の中ではこの2声を、それぞれ独立したパートというよりはポリフォニーの一組と認識していたことは疑いない。なぜなら、メリスマを使うことによって、彼はtenorを忠実に保存し、しかしduplumはより自由に扱うエキスパートとしての裁量を示したからである。それは、彼が古いメリスマ的素材をはっきりと認識して新しい上声部を作曲しようという意図があったように思える。おそらく彼は、自身で利用可能な歌詞の極端な不規則性によって、与えられたメリスマ的素材からそのような逸脱を余儀なくされたのである。 特定の韻律の言葉を除いて、韻律的な秩序も、verseの規則的な構造もない。 The extremes of irregularities apparently resulted from placing new text to given music; that is to say, they are indirect evidence of the origin in a melisma that by itself is none too regularly built. But they hold true for all strophes alike; were they equally effective in all parts, deviations should also be expected in the tenor. There are none whatever in the tenor. It is also striking that among the deviations from the upper part of the melisma, the different phrasing, i.e., the placing of rests, stands out most conspicuously. The melodies for His hec racio and Caro spiritui have each a phrasing of their own without coincidence between themselves or with the tenor. But the differences in phrasing may well count as decisive factors in the polyphonic conception of the composition. 不規則性の行き過ぎは、明らかに、音楽に与えられた新しい歌詞の位置づけの結果である。 つまりそれらは、それ自身が規則的に作られたわけではないメリスマの起源の間接的な証拠である。 しかしそれらは、同様にすべての詩句に当てはまる。 それらがすべての声部において同様に効果的であったかどうか、逸脱はtenorにおいて想定されるべきである。tenorには何もない。また、メリマの上声部からの逸脱の中で、異なるフレージング、すなわち休符の配置が最も際立っていることも印象的である。 His hec racio and Caro spiritui の旋律は、それ自身あるいはtenorとの偶然の一致なしに、それぞれ自身のフレーズを持っている。しかし、フレーズの違いは、作品の多声概念における決定的要因としてはるかに重要であると考えられる。 While the melody to His hec racio is clearly an offspring of the duplum of the melisma, the melody for the second strophe Caro spiritui seems to have neither model nor source. For the melisma of the conductus is merely for two voices, as only the first strophe of Relegentur ah area is for three voices, the second and third strophes for two. In view of the limitation of the medium to two parts, one should assume that the composer invented an entirely independent melody for the third strophe. We believe, however, that he did not work in complete freedom. For here and there the melody of Caro spiritui has some phrases in common with passages in one of the voices of the first strophe Relegentur ab area. An obvious resemblance between the duplum of the melisma on "mancipati" (W1 f. 88, new foliation) and the beginning of Caro spiritui may be quoted: His hec racioのメロディーは明らかにmelismaのduplumの子孫であるが、第2詩句のCaro spiritui の旋律はモデルもソースもないようである。 なぜなら、conductusのメリスマは単に2声のために、(W1写本中の)Relegentur ah areaの第1詩句のみは3声のために、続く第2,3詩句は2声のためにあるからである。2声への媒体の制限の観点から、作曲者は第3詩句His hec racio のためには独立した旋律を創作したと見るべきである。しかしながら、彼は完全に自由に創作したわけではないだろう。なぜなら、そこここで、Caro spiritui はRelegentur ab areaの第1詩句の声部のパッセージと共有しているからである。Relegentur ab areaのメリスマのduplum "mancipati"(W1 f. 88, new foliation) とCaro spirituiの最初におけるあきらかな類似が、引用される。  "mancipati"(W1 f. 88, new foliation)  monodic conductus Anima lugi(F 433v ML3 p205) 第2詩句Caro spiritui  Such a resemblance reveals a definite relationship between the two melodies. But the composer apparently assumed even greater freedom for this strophe than for the second. If he really drew upon the three-voice Relegentur ab area for material, he revealed his way of thinking in terms of a polyphonic, not monophonic composition. All in all, obvious as well as subtle associations of the conductus Anima iugi and its two strophes with the polyphonic conductus Relegentur ab area furnish strongest evidence that a seemingly monophonic conductus was actually understood as a polyphonic work. こうした類似性は、ふたつの旋律間のはっきりした関係を呼び起こす。しかし、作曲者は明らかに、この(第3)詩句には第2詩句に対してよりも自由を考えている。もしも彼が実際に、3声のRelegentur ab areaを音楽素材として引き出したならば、彼はその思考を、モノフォニック作品ではなく、ポリフォニック作品として巡らせていたことだろう。概して、Anima iugi と、ポリフォニックなconducutus Relegentur ab areaに伴うそのふたつの詩句の微妙な関連は、一見単声に見えるコンダクタンスが実際には多声の作品として理解されていたという最も強い証拠を提供する。 Despite the fact that in F the voices were written separately and successively, they were supposed to be sung together. As a result of such a combination, all three strophes of the conductus sound simul- taneously; in effect, the composition has three different texts. To our knowledge, the simultaneous singing of different strophes of one and the same poem has not been a wide-spread custom; but it is not unique. We observed such a procedure in Quomodo cantabimus, one of the Fauvel motets (Fauv 26(78)).28 F写本中では、声部が別々にそして連続して書かれていたという事実にもかかわらず、それらは一緒に歌われるはずだった。 このような組み合わせの結果、conductusの3つの詩句はすべて同時に響く。 実際には、この作品には3つの異なる歌詞がある。 われわれの知る限りでは、同じ詩の異なる詩句をを同時に歌うことは、広く普及した習慣ではなかったが、唯一ここだけというわけでもなかった。我々はこうした過程を、Fauvelモテットの1つであるQuomodo cantabimusで観察した(Fauv 26(78))。 To what manner of classification、 does this composition with three different texts in three voices belong? Obviously it cannot be defined as a conductus. The presence of various texts rules out such a classification. It is also obvious that the composer who placed texts to the melisma of the conductus intended to produce something new. The method by which he worked is that of the early motets which originated by way of setting a text to given musical material. In our case, the composer produced a true triple motet in virtually the same form that the French triple motet realized in the second half of the thirteenth century. There, a secular song was the vocal tenor; the borrowed melody with its own rhythm was faithfully preserved; motetus and triplum had their own texts; though rhythmically independent, they often were assimilated to the rhythm of the tenor. どのような分類の仕方で、3声で3声とも異なる歌詞を持つこの作品は属すればよいのだろうか? 明らかにそれはconductusとしては定義できない。さまざまな歌詞の存在は、conductusの分類の規則外にある。conductusのメリスマに歌詞をつけた作曲者が何か新しいものを作ろうと企図していたことは明白である。彼が行ったやり方は、与えられた音楽素材に対して歌詞をつける方法の独自性を持つ初期モテットとしてのものであった。我々の扱ったケースでは、作曲者は、フランス語の3声モテットが13世紀の後半に広まったのと同じ様式において、真の3声モテットを作り出すことであった。そこでは、俗語歌がtenor声部となっていた。そのリズムと一緒に借用した旋律は、忠実に保存された。motetus とtriplum は、自身の歌詞を持っていた。リズム的には独立していたが、それらはたびたび、tenorのリズムに同化した。 Precisely the same structure appears in the triple motet of La Clayette: the tenor: Anima iugi is a given melody, i.e., the tenor of the melisma, faithfully maintained tone for tone and shaped in its own rhythm; the motetus: His hec racio and the triplum: Caro spiritui, both with their overlapping phrases, have inde- pendent rhythms distinct from that of the tenor; and they have their own texts. All characteristics call for defining the composition as a Latin triple motet. For the time being at least, the work in La Clayette is an entirely unique example both in the manner of its origin and as a type. We know at present of no other similar composition, which merely implies our ignorance, not the assertion that such a composition does not exist. But this Latin triple motet is, we have no doubt, historically the most important composition in La Clayette. Its implications hold a provocative challenge to further research. 正確に同じ構造は、La Clayette写本中の3声モテットに見られる。tenor: Anima iugi は旋律が与えられ、すなわちメリスマのtenorとなり、忠実に音高を維持し、自身のリズムを作り上げた。motetus: His hec racioと triplum: Caro spiritui,両者はともに重複したフレーズを持っているが、tenorのそれとは区別された、独立したリズムを持っている。さらに自身の歌詞を持っている。すべての性質は、ラテン語の3声モテット同様の作品同様の明瞭さを呼び起こす。当分の間、 La Clayette写本中の作品は、その起源やタイプにおいて、全体としては唯一の例となることだろう。我々は目下、他の同様な作品を知らないが、それは単に我々の無知を意味するだけかもしれないし、存在しない作品が存在しないとも言い切れない。しかし、このラテン語の3声モテットは、疑うことなく、歴史的には、La Clayette写本中の最も重要な作品である。その示唆は、さらなるアプローチへの挑戦を含有している。   さかなくん |