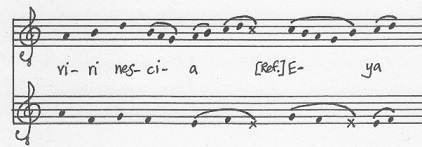

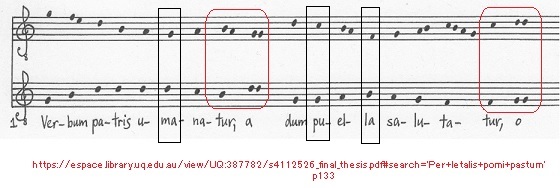

| p108 4.4 Cadences in the Neume-against-Neume Style without Melismas この章で検討するversus and conductusには、カデンツで多くの類似点がある。三度はそれほど重要ではない場所で使用され、versus レパートリーでは後のconductusレパートリーよりも頻度が少ないが、versusのカデンツにおいては、それは、カデンツの終止または他の最後の音程の前にvoice leadingの結果として現れている。81 81 Leo Treitlerは、「メロディーが終止音に落ち着く前に下の修飾音c音に下降する従来のDモード(ドーリア旋法)のカデンツは、終止音dに落ち着く三度c-e音程として2つの声部で垂直に表現される」と述べている。 See Treitler, "The Polyphony of St. Martial," Journal of the American Musicological Society 17.1 (1964): 39-40. conductusはこれらの同じ音程を使用するが、四度もまた、いくつかのconductusのカデンツで重要な役割を果たしている。(略) Verbum patris umanaturのカデンツ進行は、非常にidiosyncraticである85。 最初の2行のカデンツは、平行五度とテキストの感嘆符によって作成される。すなわち、1行目は二度進行して到達するユニゾンがあり、その後に2回繰り返される五度が続く。 2行目には、1行目と同じピッチの2回の五度へと一音づつ上がる五度がある。以下の例4.1aおよび4.1bを参照)。これらの五度のペアは聴覚的には同じであるが、1行目のペアには、上の声部に終止音があり、そしてそれは、下の声部の終止音の五度上である。 2行目のペアでは、下の声部が終止音であり、上の声部は五度上にある。  カデンツで繰り返される平行進行のこうした使用は、いくつかのアクィタニアの作品の特徴である。Fullerは、アクィタニアのレパートリーのリズムで平行音程が発生する場合、声部は「カデンツ効果のためにテキストや...メロディの装飾」を使用することに注目している86。 「a」の繰り返しの叫び声(Cambridge 17と Moosburg のバージョンでは「o」の繰り返し)は、作品のこれらの冒頭ラインに独特のエンディングを作成し、これらのラインに完成感を与えるためのインターバル進行の必要性を減らしている。 p110 4行目の終わりのカデンツは、スタンザを終了させる。作品のこの部分では、表記法を読んだり揃えたりするのは簡単ではない。Carlson、van der Werf、Fullerはすべて、表記法のこのセクションを異なる方法で解釈している。 Fullerは、ネウマ譜の配置を変更して、スタンザを六度ではなく五度で終止とさせている。これを行うために、彼女は、より下になっている2つの音符のネウマを壊す(1ステップ分、引き上げている)。87 Carlson and van der Werf は、表示されたとおりに音符を転写する。ネウマ譜を壊さないので、私はこれらの転写を好む(以下の例4.2と4.3を参照)。

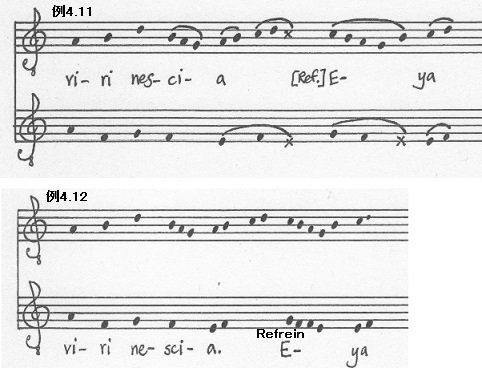

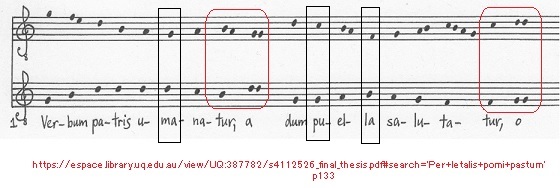

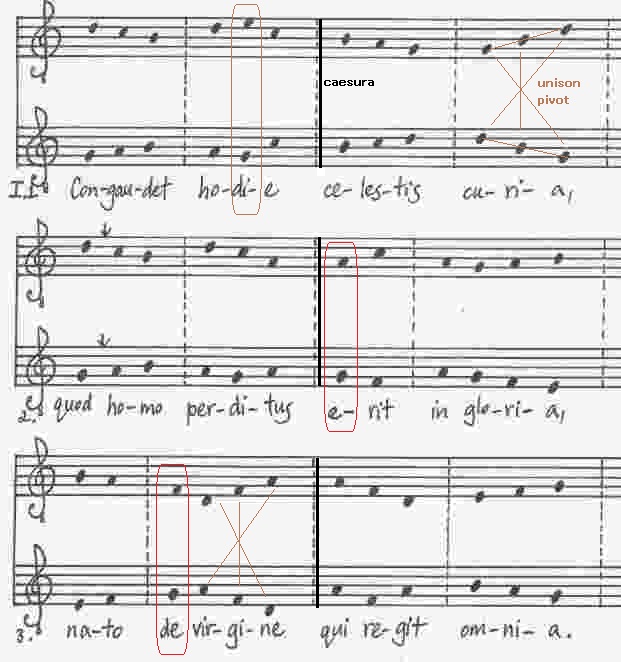

4行目の終わりのCarlsonの転写の音程は、五度の後に六度のペアが続き、van der Werfの転写では、四度のペアの後に五度と六度が続く。Carlsonの転写の平行した六度は、実際に非常に珍しいものである。つまり、 van derWerfの転写で五度から六度へと読むことは、珍しいことである。 1行目と2行目を締めくくる感嘆符が、繰り返される平行音程を利用していることを考えると、エラーによって代わりに六度のペアが作成されたとしても、平行五度のペアも筆記者の目的であった可能性がある。 p111 最終カデンツも珍しい。"gaudia"という単語では、声部同志が五度→七度→五度となっている(以下の例4.4を参照)。このような重要な場所でオクターブに移動しないこの七度音程は、当惑させる。  Example 4.4. Verbum patris umanatur, cadence of line 5 (transcription after van der Werf, Oldest Music, vol. 2, 163). 声部はアクィタニアスタイルのカデンツで外側へと進行するが、ここではカデンツに適していると思われる音程を作成しない。内側へと進行した場合、五度から三度へ、さらには五度へと戻る強いカデンツ進行を生じる。 作曲家が既存の低声部から作曲するとして、内側に三度進行ができなかったとすると、上の(ミ)音をcへと変化させるだけで、it might have been more in keeping with the rest of the song to change the upper note only to a c,別の一連の平行五度を作成すれば、曲の残りの部分とより調和する可能性がある。作曲家が作成したものと記譜者が書いたものが大幅に異なる可能性もある。 p112 Catholicorum concioのカデンツ進行は、より不協和音的な経過音程の短い鎖によって、より協和音的音程の間を進行していく。 (see example 4.5 below).  Example 4.5. Catholicorum concio, cadences of lines 1 and 2 (transcription after van der Werf, Oldest Music, vol. 2, 91). Congaudet hodieのカデンツ進行は、シンメトリックなスタイルのアクィタニアの形である(以下の例4.6を参照)。第1行(curia)は、交差形であり、5-1-5の音程となる。五度は終止音とその五度上で構成され、カデンツの最後の音程は低い声部で終止音となっている。  例4.6 ユニゾンは終止音の三度上で生じ、五度のペアの交換声部間の「ユニゾン軸」として機能している。 2行目(gloria)を締めくくるのは発散形で、声部はユニゾン→三度→五度と進行していく。声部は終止音で始まり、次にそれぞれ1ステップ反行し、さらに1ステップ反行し、五度離れて終わる。上声部は終止音の三度上、下声部は終止音の三度下となる。 3行目(omnia)は、この正確な聴覚上の逆行パターンで終止する収束形を作る。唯一の違いは、各声部が前の反行形でもうひとつの声部に与えられたピッチを歌うことである。89 p120 4.6 Use of Intervals in the Aquitanian Versus Repertory: Neume-against-Neume Works without Melismas <Verbumpatris umanatur> versus repertory での音程の使用頻度の分析は、作品の中で最も重要なものを明らかにします。neume-against-neumevsおよびBenedicamusDominovsで使用される間隔を表4.6に示します。(略) Fuller、Carlson、およびvan derWerfはすべてVerbumpatris umanaturを大幅な違いで転写するため(以下の例4.10、4.11、および4.12を参照)、それぞれの転写の音程に個別に注意する必要があります。 Fullerは、ネウマ譜のアライメントそのものを変更して、スタンザを六度ではなく五度に終止させる。これを行うために、彼女は下声部で2音符分のネウマ譜を操作する。95  Example 4.10. Verbum patris umanatur, line 4 and beginning of line 5 (transcription after Fuller, "Aquitanian Polyphony," vol. 3, 73).96  Example 4.11. Verbum patris umanatur, line 4 and beginning of line 5 (transcription after Carlson, "Devotion to the Virgin Mary," vol. 2, 546-7. Example 4.12. Verbum patris umanatur, line 4 and beginning of line 5 (transcription after van der Werf, Oldest Music, vol. 2, 163). p123 Verbum patrisのC-IVバージョンは、Transitional IntervalGroupに適合する作品である。最も一般的な音程として五度を使用している。次に一般的な音程は、いくぶん通常的ではないが、四度である。 アクィタニアのレパートリーでは、四度は2次的な協和音として扱われている。Verbum patrisでは、四度は、通常の2次的な協和音よりも目立つ位置にある。 四度は、フレーズの最初と最後には出現しないが、単語の最初と最後に使用されている。「u(-manatur)」、「pu(-e-)la」、「(vi-)ri」を参照。"(以下の例4.13を参照)。  例4.13 ルフランの前の最後の音節には、連続する四度の連続したペアがあり、その後に五度と六度が続く(上記の例4.11と4.12を参照)。この作品の四度は、アクィタニアのレパートリーの他の多くの作品よりも目立つように思われる97。 p124 三度は、次に最も頻繁に使用される音程である。 1つの行は三度で終止する。これにより、この音程はアクィタニアレパートリーで通常よりも目立つようになる。すなわち、テキストの3行目の最後のシラブル「(salutata fecunda-)tur」は、四度から始まり三度へと進行する。 ユニゾンは四度や三度度よりも使用頻度が低く、六度が次に一般的な音程となる。この作品での六度の使用法はやや通常ではない。六度は、テキストの3行目の2番目の音程を形成している。そこでは、ピッチと音程は異なるが、冒頭でメロディーラインを2回繰り返している。 次の六度はスタンザを締めくくるが、これは非常に珍しい状況であり、Fullerは代わりに五度でスタンザを終了するためにネウマ譜をbreak upするように促した98。最後の2つの六度は連続した平行ペアで、2番目はliquescent neumeからの終止音で作られている。 この作品には2箇所のオクターブしかないが、1行目と3行目から始まるので重要である。最初のオクターブは終止音と同じ音(G音)であり、2番目のオクターブはsubfinal(F音)にある。この作品には七度があり、それは、カデンツでの最後から2番目のところである。 繰り返し、そして連続する平行進行、特に五度は、Verbum patrisの重要な特徴である。最も明確に定義されているのは、1行目と2行目の終わりにある同じピッチの音節「a」と「o」(または他のバージョンの作品では「oo」)に付随する五度の繰り返しである(上記の例4.13を参照) 。 ルフランの直前のスタンザの終わりでの連続した平行六度の使用は、シラブル「(E-)ya」での連続した平行六度と同様に非常に珍しい。これらが作曲家のコピーミスなのか意図的な選択なのかを知ることは不可能である。 ユニゾン、五度、オクターブを最も重要な音程として使用するアクィタニアレパートリーの他の作品とは異なり、Verbum patrisは五度、四度、それから三度にも重点を置いているが、三度は、それほど重要な方法では使用されない。 「fecundatur」という1つの言葉だけが、三度で始まり、連続する三度は、ルフランの開始時の「Eya」という言葉のメリスマ内で生じている。 ユニゾンの数が比較的少ないということは、この作品が、本研究で調べた他の作品とは異なり、 Organum Interval Group(cf.p86)に適合しないことを意味する。 p125 この作品の重要な場所での三度の数は非常に少なく、フレーズの始まりや終わりではなく、重要な単語の最初に1回だけ出現します。したがって、この作品をDiscant Interval Groupに割り当てることはできない。したがって、この作品での音程の使用法は、この作品が Transitional Interval Group に属していることを示している。 Verbum patris umanaturはC-IVに後日に追加されたため、こうした音程の使用は、この作品が他のアクィタニアレパートリーよりも後期の作品であることのさらなる証拠となろう。 <Congaudet hodie> Congaudet hodieは、アクィタニアレパートリーにおいて、完全にnote-against-note styleで設定されている唯一の作品である。したがって、この作品は、声部がどのように組み合わされるかについて曖昧さがないレパートリーの数少ない1つである。両方の声部の音域は同じで、終止音のGとその五度上で構成され、どちらも終止音の四度下にまで達している。この作品では、両方の声部は、完全に等しくなっている。(以下の例4.14を参照)。  Example 4.14. Congaudet hodie (transcription after van der Werf, Oldest Music, vol. 2, 78). Congaudet hodieで最も一般的な音程は、ユニゾンと五度で、この作品は Organum Interval Groupに分類される。 それぞれの intervalは12ある。ただし、五度はユニゾンよりも目立つ位置に示される。 最後の行のユニゾンの結末を除いて、すべての行は五度で開始し、終止する。 ユニゾンは、各行のcaesura(詩行の中間にある、耳で聞き取れる休止)の前後でより顕著な特徴となっている。。6つのintervalsのうち4つはユニゾンで、1つは五度で、第2行のcaesuraの後に二度が生じている。 p126 これは、そのような位置に置くにはintervalが弱すぎるように思われ、したがってこの二度はコピーミスである可能性がある101。 この位置としての可能性が高い音程は、おそらく音符aのユニゾンであり、繰り返される音程は、第1行の終わりと第2行の開始時、および第2行の終わりと3番目の行の開始時に発生する五度と異なることはないだろう。 三度は、全音低く進行した声部で使われているが、この作品にはこのような重要な位置においては、他では三度は使われていない。 また、1つの声部だけにおいて同じピッチの繰り返し音はない。There are also no repeating notes on the same pitch in one voice alone, which would be created if the lower voice was a tone lower; where repeating notes occur elsewhere they are in both voices and create repeating parallel intervals. 三度は、この作品で使用される、次に最も一般的な音程である。これらは、ユニゾンから五度への反行から発生し、これらの音程の間の飛躍を埋めるため、たとえば1行目と2行目の最初の3つのintervalsで最も頻繁に使用される。上記のように、三度は、行の先頭や末尾などような重要な位置では使用されない。 van der Werfは、協和音のアクセントがスタンザからスタンザに変わることを観察しているので、一貫したアクセントが三度の使用をより目立つ位置に置くことができる場所はない102。 Congaudet hodieには3箇所に四度があり、これらは二次的な協和音として扱われる。これらは行末などの重要な位置には示されないが、スタンザ全体のアクセント付き単語に対応することがよくある。すなわち、第1行のシラブル4(ho-di-e)の四度は、テキストの最初の3つのスタンザではアクセントが付けられるが、4番目のスタンザ(i-ta-que)ではアクセントが付けられない。 他の2箇所の四度は、2行目の前半の5番目と6番目のシラブル(per-di-tus)で発生し、連続する平行四度を作成する。それらは2つのユニゾンの間にあり、四度らしい音程に対して適切に配置されるが、第2行の最初の6つの音符を、第1行の最初の6つの音符と比較すると非常にずれているように見える。 第2行がこの作品の第1行と同じであるかどうかを知ることは不可能であるが、2つの行の類似性、およびこの作品の他の場所での四度と繰り返しの平行音程の扱い方は、第2行がCongaudet hodieの残りの部分でリードする音程とvoice leadingの使用とは一致しないことを示唆している。 第1行と第2行は同じように始まり、第2行の最初の4シラブルは1行目と同じである。下の声部の5番目の音符も両方の行で同じである。 2行目の上の声部の5番目と6番目の音符は、おそらく三度低くコピーされている可能性がある。 p127 もしそうなら、筆記者は間違いに気づき、下の声部の6番目の音節を変更して、上の声部の6番目の音節と一致するようにすることで、エラーをいくらか修正しようとしたようであるが、すでに正しくコピーされていない。 この作品には2箇所の二度と一箇所の六度がある。voice leadingのため、3行目の3番目のシラブル音節の二度が選ばれているようである。上声部が一音高い音であるならば、音程はユニゾンとなっただろう。そうなると4番目のシラブルへは四度の下降となる(G→D)が、それではメロディーラインに沿っていないと見なされたことになったのではないかと考えられる。つまり、ここでは三度以上の進行とはならない。 One wonders whether the leap of a descending fourth down to the fourth syllable would have been considered out of keeping with the melodic lines: these do not move by more than a third anywhere in the entire work. To emend the lower voice would give either two pitches on f or two on a, which again would be out of character with the rest of the work, as repeated notes in one voice against a change of pitch in the other voice is not a feature anywhere else in the work. However, a second moving to a fifth, as this one does, is not an unusual treatment of this interval.103 下声部を修正するのであれば、(3番目のシラブルは)fかaになろうが、そうなると同じピッチを繰り返すことになるが、そうした一方の声部の繰り返し音が他方の声部のピッチに対抗することは、作品全体においても、特徴的ではない。ただし、まさにこうした二度から五度への進行は、あり得ないことではない103。 別の二度は奇妙な場所にある。それはcaesuraの後の第2行の後半から始まる。先に述べたように、そのような目立つ場所での二度は間違いのようであり、この場合は簡単に修正できるものである。 下の声部のgがaに修正されると、caesuraの前の音程を繰り返す(上声部との)ユニゾンを作る。breakの前後(行の終わりまたはcaesuraのいずれか)のこのピッチの繰り返しは、この作品の特徴である。すなわち、第1行は、第2行の冒頭の音程である五度で終わることで五度の繰り返しとなり、第2行の五度の終止音程は、そのまま第3行の開始音程となる。 第1行のcaesuraの前の音程はユニゾンcであり、そのcaesuraの後は、半音低い(bの)ユニゾンとなる。 第3行のcaesuraの前の五度の音程は、その後、ユニゾンへの進行となる。すなわち、これらの2つの音程の3つのピッチは同じaである。声部が行の終わりとcaesuraの前後の両方で動く方法は、ピッチの繰り返しとしばしば最も強い協和音の繰り返しを含む注意深い計画に従っているように見える。二度は明らかにこのパターンに適合せず、ユニゾンこそがそれに値する。 Congaudet hodieで最も一般的に使用されていない音程は六度である。第1行の5番目のシラブルにある六度しかない。 2行目にコピーミスがあれば、この行には、ペアの2番目の四度ではなく六度が含まれることになろう。this line would also contain a sixth rather than the second fourth of the pair. 上記の二度もコピーミスである場合、この作品は最も協和音の音程に非常に強く基づいているため、第1行(おそらく2番目の)での、六度が続く四度が、この作品のもっとも音程的に多様な部分を構成する。 これは間違いなく、テキスト設定のシラブルの性質によるものである。したがって、シラブルが多ければ多いほど、音程は協和音的になる。 Congaudet hodieの対称的なスタイルの例がいくつかある。作品が非常に短いため、この作品は、他の作品では特徴的な、シンメトリックな使用を行うシンメトリックな繰り返し形が欠けている。 p128 (少ない)一例としては、声部での音符の交換を行う五度のペア間のユニゾン軸としての三度の使用がある。これは、第1行の終わりにある「curia」という単語で発生し、終止と終止における五度を含む。これにより、交差する形もまた作成される。 ユニゾン軸および交差形としての三度の別の使用法は、第3行、"virgine;"という言葉の3行目にある。この例は、前例より四度低くなっている。 五度の多くは三度1がすぐ横にあるため、対称的なスタイルでの形を形成する機会はそれほど多くはない。すなわち、 Congaudet hodieにはオクターブがないため、対称的なスタイルを多く使用することもできない。 <Catholicorum concio> Catholicorum concioはCongaudet hodieとは、使用する音程の選択に影響を与える2つの点で異なる。つまり、a,gでの終止ではなくa,d での終止があり、上声部の最初のシラブルCa-には、複数の音符が含まれている(以下の例4.15を参照)。  Example 4.15. Catholicorum concio (transcription after van der Werf, Oldest Music, vol. 2, 91). 最も一般的な音程は五度である。すなわち、10箇所の五度があり、そのうちの1つだけが経過音程である。 次に一般的な音程はオクターブである。すなわち、この作品はD終止であり、オクターブ音程に向かって離れる声部と戻る声部の動きに強く基づいている。 五度とオクターブの重要性により、この作品はOrganum Interval Groupに分類される(c.f.p86)。 ほとんどの場合、声部は五度から1オクターブへとつながる。冒頭シラブルのオクターブは、2つのオクターブのあとに七度となりそれから再度オクターブに戻って、とAquitanian and Notre Dame organum repertoriesに現れるような冒頭音修飾として示される。104。 104 Van der Werf(Oldest Music、vol。1、132-3)は、演奏者が、純粋な協和音に達するための作品の冒頭で、多かれ少なかれ協和音のピッチの間を移動する方法について説明している。彼は、これが作品の最初に起こったかもしれないAquitanian and Notre Dame repertoriesの両方からの作品を例示している。これは、Fullerが「ロンドン/ナポリ」論文と呼んでいる七度からオクターブへの動きのバリエーションである可能性があり。Fullerの"Twelfth-Century Polyphony," 525.を参照。 声部は、Catholicorum concioで3回ユニゾンに進行していく。次に最も一般的に使用される音程は四度と七度です。それぞれ3箇所あり、すべてが経過音程として使用される。これらの音程が五度とオクターブに隣接していて、それらを装飾するのに役立つことを考えると、これは驚くべきことではない。 三度は、四度および七度よりも一般的ではない。 p129 2箇所の三度があり、そのうちの1つは経過音程である。 三度は、Congaudet hodieのように、五度とユニゾンの間では使用されていない。すなわち、三度のうちの一箇所は装飾であり、もう一箇所は、第1行の終わりの、 Catholicorum concioで使用される六度は2箇所ある。これらは両方とも経過音程である。1つは第1行の終了部分の上声部の6-7-8の進行に現れ、もう1つは、最初の3シラブルの始まりを特徴付ける、from the upper final to the lower finalの、装飾された降下の一部として、五度への修飾的進行で使われる。 二度の単一の使用も、この冒頭降下の一部として示される。 四度だけが降下から欠落しているが、他のすべての音程は含まれている。 Fullerの考察に沿って、より華やかなスタイルの装飾されたシラブルには、seconds, thirds, fourths, sixths and seventhsのすべてが含まれている。 厳密なnote-against-note セクションでは、ユニゾン、五度、オクターブの音程のみが使用される105。 この作品には対称的なスタイルの形はなく、intervalsだけで作成されたパターンもない。この作品には、連続した平行進行のいくつかの例がある。シラブル「(su)-mo su(-mo)」に完全五度が2回続けて使われ、これらに続いて、シラブル「(su)」に歌われる2つの平行オクターブがある。これらの後に、「gau-di(-o)」でさらに連続五度が続く。2番目の五度は装飾されている。つまり、5五度から四度に移動し、再び五度に戻る。したがって、連続する平行音程の使用は、この作品の note-against-note とネウマ的セクションの両方に現れる。(訳注;この部分の説明は、あくまでもvan der Werfの解釈によるものであり、たとえばTeodor Karpはまったく異なる解釈をしていることに注意。Catholicorum concio参照) p129 4.7 Use of Intervals in the Conductus Repertory in the Seventh Fascicle of F: Neume-against-Neume Works without Melismas 三度は常にconductusレパートリーでは支配的な音程であるという認識があるが106、この章の10のconductusは、13世紀のディスカントの音程の使用への(Fullerの言う)第3フェーズのオルガヌムの使用からの遷移を示す3つの異なる方法(p86参照)でこの音程を使用している。 106 Fullerは、「フレーズの最初と最後での重要な構造的位置を示すものとしての」conductusレパートリーでの三度の使用を記述している。両レパートリーの間の Fullerの比較がconductusレパートリーのあるセクションのみに現れているものをベースとしているために、 この考察は、必ずしも、レパートリーの全conducusに対しては適用はされない。すなわちそれは、The Organum Interval Groupに属するVer pacis aperitやAve nobilis venerabilis Mariaには、必ずしもあてはまらない。Transitional Interval Groupの作品もまた、三度のこのような一貫した重要性は持っていない。 the Organum Interval Groupに属するこれらのconductusは、versusのレパートリーと同様の重要な音程(すなわち、ユニゾン、五度、オクターブのような)を使用している。107 p130 the Organum Interval Groupについてのこの章のconductusは、Ver pacis aperitとAve nobilis venerabilis Mariaである。the Transitional Interval Groupに割り当てられた作品は、三度と四度の使用が増加していることを示している。音程のこの過渡的な使用での作品は、Heu、quo progreditur、O varium fortune lubricum、Veneris prosperis、Non habes aditum、およびVite perdite melegiである。 Discant Interval Groupには、三度が最も重要な音程の1つである作品が含まれている。この使用法は、13世紀のconductusの使用法に相当する。 Discant Interval Groupの作品は、Nove geniture、Frater iam prospicias、およびSi deus estanimusである。 Si deus est animusは、作品の形式に関連する音程の異常な使用法を持っており、この問題については別途説明したい。 The Organum Interval Groupには、ユニゾン、5度、オクターブが最も重要な音程である作品が含まれている(表4.7を参照)。このカテゴリには、1179年に書かれたVer pacis aperitとAvenobilis venerabilis Mariaの2つのconductusがある。これらのconductusは、他の2つのカテゴリーのconductusよりも早い時期に書かれたか、それ以前の作品に関連するやり方での音程を使用している可能性がある。 (略) p143 4.8 Conclusion F写本の第7冊子のメリスマのないneume-against-neume conductusのレパートリーは、主題の使用、リズムの進行、詩的なスタイル、および音程の使用において、変異がある。 これらの作品のいくつかは、より広義Aquitanian polyphonic repertoryと、この章で調査された3つの作品の両方との特定の様式的特徴を共有している。 多くのconductusは、ここで調べたversusと同じカデンツで同じ音程を使用している。 Verbum patrisでの非常に珍しい音程の使用は、C-IVの他の部分よりもかなり遅い日付を示唆している可能性がある。それは他のアクィタニアのレパートリーの音楽的特徴とうまく適合せず、間違いなくレパートリーの周辺域の作品と見なされるかもしれない。 p144 この10のconductusのグループでの音程の使用は、音程の使用法についての「conductus様式」が1つもないことを示している。むしろ、作品は、使用される音程の頻度とこれらの音程が作品に現れる方法に対してさまざまなアプローチを持っている。 特に、三度と四度の使用は、レパートリー全体で一貫していない。 三度の使用は、12世紀後半で、三度がより目立つようになる移行期間を通じて、第3フレーズのオルガヌム様式の使用と比較しての重要性の低い音程から、ディスカントアプローチを使用しての、12世紀の終わりと13世紀の初めに書かれたconductusの重要な音程としてのポジションへと、変化している。 Frater iam prospiciasをF冊子の第7束の第2セクションにグループ化や、Philip the Chancellorへの帰属の可能性と合わせての、三度と四度の時系列的な後の使用は、アクィタニアのポリフォニックレパートリーと共通するより多くの特徴を備えた作品から明らかに離れている後の作曲様式とともに、Nove genitureおよびSideus est animusが,conductusのグループに属することを示唆している。 |