| Relationships between the Twelfth-Century Aquitanian Polyphonic

Versus and Two-Part Conductus Repertories Rebekah Elizabeth Woodward |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

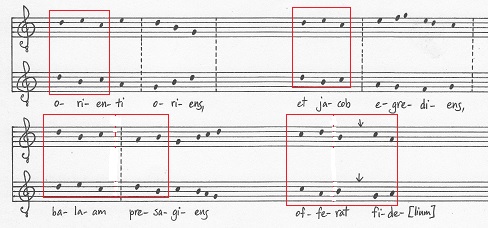

| p145 Chapter 5 Neume-against-Neume Works with Melismas: Texted Sections 5.1 Introduction この章では、4つのテキストセクションと写本StMCおよびStM-Dからのテキストセクション、および写本Fの第7冊子からの8つのconductusを詳細に比較します。これらの作品はネウマ譜スタイルであり、各作品は適度な長さの最後のメリスマを持っています。 これらの作品のメリスマについては、次の章で個別に検討します。この章で行われた比較の焦点は、12の作品のテキスト化されたセクションでの特定の音程の使用にあります。また、テキスト内の画像と重要な単語の間に対応がある場合のテキスト設定と、選択した音程についても説明します。 この章で調べたversus and conductus での音程の使用の違いは、12世紀の後半に重要な音程の選択に関して起こった移行を文書化しています。 サラ・フラーは、三度の使用方法は、2つのレパートリー間で異なると述べている。 すなわちversus レパートリーでは、三度は独立して機能してはいないが、conductusレパートリーでは、「それらはフレーズの最初と最後の重要な構造上の位置に表示されます。それらは強拍で生じ、連続的に繰り返される」。1 この観察は、conductusレパートリーの後の作品を説明しており、12世紀に作曲されたすべてのconductusに適用できるわけではない。 この章では、第4章で説明したconductus Interval Groupsのどれがこれらのversusおよびconductusのそれぞれの音程の使用に対応するかを決定するために、三度の頻度と使用法を調べます。 この章では、versusと同じように三度を使用するconductusはありませんが(第3フェーズのオルガヌムのスタイルで)、8つのコンダクタンスのうち4つは三度の移行的な使用を示しています。これらのconductusでは、三度は完全に独立した音程として機能するわけではありませんが、卓抜性と重要性が増している。これらの作品は、Transitional Interval Groupに属している。 他の4つのconductusは、フラーが説明する方法で三度を使用します。これらのconductusは、後のconductusレパートリーと同じ音程の使用法を共有し、Discant IntervalGroupに割り当てられます。 垂直分割線は、両方のレパートリーの特徴です。学者たちは、アクィタニアレパートリーにおけるこれらの線について意見が分かれています。Theodore Karp は、それらを「当時の音楽家らによって利便性があると判断された人工的な慣習」と説明し、リズム、和声、または歌詞設定の慣行を説明するための目的はほとんどない、と考えています。 Hendrik van der Werfは、筆記者が声部を互いに揃えて書くのを助けるためにそれらが使用されたことを示唆していますが、テキストが音楽と非常にずれていることがあるので、筆記者はテキストではなく、2つの声部だけを揃えるために垂直線を使用したに違いありません。 James Grierは、声部がどのように組み合わされるかをより明確に視覚的にガイドするために、音楽の演奏者によって線が書かれたと考えています2。 2 Theodore Karp, The Polyphony of Saint Martial and Santiago de Compostela, 2 vols.(Berkeley: University of California Press, 1992) vol. 1, 135-6; 分割線の使用は、いくつかの作品でより豊富である。特にversus Orienti oriens やthe conductus Debet se circumspicereのテキストセクションでの分割線の使用は、テキストセクションのリズムを確立する際に演奏者を支援する一般的な慣行があったかどうかを判断するために調査されます。 p152 5.3.1 Texted Section of Orienti oriens Orienti oriensのテキストセクションでは、Organum Interval Groupの音程を使用しています。作品は、既存のメロディーにアッパーボイスを加えるのではなく、2声部作品として作曲されている。 声部が一緒になって反対の動きのフレーズと一連の協和音の音程を作成する方法は、音程の選択が個々の旋律線よりも作品の作曲において重要であったことを示唆している21。 p153 テキストセクションの非常に強いシラビックテクスチャは、D-IIや他の後の写本の作品で note-against-note style で使用される音程の典型であるように、主に非常に協和音的音程で設定されている。22。 この作品のテキストセクションで最も一般的に使用される音程は、16のユニゾンと11の五度で、どれも経過音程を持たない。テキストセクションには3箇所のオクターブが示されるだけで、二度、三度、六度、七度も非常に少数である。他の重要な音程は四度だけとなる。 Fullerは、Discantus positio vulgarisでは、協和音音程のより良い選択の1つとして、四度が言及されていないことを考察している。フラーはまた、Vatican Organum Treatiseには、オルガヌムで使用される主要な協和音の1つとして四度が含まれているが、343の音楽例のいずれにも主要な協和音として四度は含まれていない、と記している23。Orienti oriensでは8箇所で四度が使用されており、これらはいずれも経過音程ではない。 これらの四度の使用方法は、この作品の特別な特徴である。 D-IIバージョンが「orienti」という単語の先頭で音節「o」を繰り返し、作品の後半で音程モチーフとして再表示される音程の特定のパターン(ユニゾン-四度-ユニゾン)が表示される(Example 5.1.を参照)。  Example 5.1. Orienti oriens, four appearances of the 1-4-1 motif in the D-II version (transcription after van der Werf, Oldest Music, vol. 2, 96-98). 「et jacob」という単語に設定されたテキストの3行目の先頭で、モチーフは1行目で使用されたピッチを正確に繰り返す。モチーフが5行目の先頭に「balaam」というテキストで再び表示されると、ピッチが声部間で交換され、音程のパターンが拡張されて声に連続したパターンが形成され、進行1-4-1-4-1が作成されている。 モチーフの最後の外観は6行目の先頭にある(例5.1は、スタンザIIIの「offeratfideli-」というテキストを示している)。声部交換するが、モチーフはステップダウンされ、通常のd 'ではなくc'から始まっている。 テキストセクションの6つのフレーズのうちの4つを開始するための2つのユニゾンの間に現れる四度のこうした使用は、この作品で音程を特に強調している。 四度が現れるもう1つの重要な場所は、D-IIバージョンの各ストローフィの3行目の終わりであるが、C-IVバージョンでは、代わりにこの位置に平行五度が現れる。 p154 ユニゾンと五度の顕著な使用、および三度のごく少数は、この作品がOrganum Interval Groupに属するconductusと同じ重要な音程の使用を共有していることを示している。 縦線の使い方では、この作品の2つのバージョンには大きな違いがある。 Orienti oriensのC-IVバージョン(3719)には垂直線はまったくないが、D-IIバージョン(36881)の第1スタンザと第2スタンザでは非常に頻繁に使用されている。 テキスト化セクションでは、垂直線が常に同じ場所にあるとは限らない。これらはテキストの各行の終わりで一貫して使用されているが、テキストの行内では、垂直線が作品を単語に分割し、「ac」、「et」、「in」などの小さな単語が次の単語とグループ化されている。単語の長さが変わると、垂直線の配置も変わる。 D-II(36881)の第3スタンザには垂直線がない。ただし、スタンザIおよびIIの線の配置を観察することにより、スタンザIIIのどこに線を配置できるかを判断することは難しくはない。これらのいくつかは、他の2つのスタンザとは異なる場所にある。 テキストの意味と構造が作品のリズムとフレージングを決定する上で役割を果たす場合、垂直線の配置は重要である。 スタンザIとIIの垂直線の位置の違いは、3つのスタンザのそれぞれのリズムがおそらく微妙に異なることを示している。 なぜ第3スタンザに垂直線がないのか不思議に思われるかもしれないが、各スタンザへのこの異なるアプローチとそれが実践で解釈されたやり方は、ストローフィを完全に3回書き出すのに苦労したスクライブに対しての十分な理由となるだろう。それらは、他の場所で非常に重要な目的を果たしたからである24。 24おそらく、縦線は模範例では使用されておらず、この作品を演奏した誰かの指示の下で加えられただけのものだった。口頭伝承の一部としてそれを学び、音楽の伝達としてそれらを認識することは、記譜された形としての特殊性を持つようになった。何が重要であるかを決めるこうしたやり方が、書き留められることになったのだろう。 p155 これらの縦線は、conductusレパートリーの作品にも示され、この章の後半で、conductus Debet se circumspicereに関連して説明される。 p159 5.4 Use of Intervals in the Conductus Repertory in the Seventh Fascicle of F: Neume-against-Neume Works with Melismas Ut non ponam os in celum, Pange melos lacrimosum, Ex creata non creatus、Regnum dei vim patiturは、versusとは異なったやり方で三度を使用している。これら4作品では、移行的なやり方で三度が使われている。三度の数は重要だが、フレーズの始まりや終わり、あるいは重要な言葉の始めといった重要な場所では現れない。これらの作品は、Transitional Interval Groupに属している。 p160 その他の4つのconductus Debet se circumspicere, Luxuriant animi, Homo per potentiam, O levis aurulaは、Discant Interval Groupに属している。このグループの作品は、その他のintervalsと比較して、三度の割合が多い。たとえばDebet se circumspicereでは、三度がその他の音程を上回っている。この作品では、三度は重要な場所で現れる。 (略) 本章で取り上げた終末部位のメリスマを含む8つのconductusは、和声の使用においては、versusとは異なっている。第4章で取り上げたメリスマのないconductusの2つ、Ver pacis aperit、 Ave nobilis venerabilis Mariaは、versus同様、同じ音域の使用法をシェアしているが、ここで調査されたメリスマを持つconductusは、重要な音程としての三度を使用し、あるいは、アクィテーヌポリフォニーversusと関連した第3フレーズのオルガヌムの音程使用とは一線を画した設定の三度の、より重要な使用をしている。 |