| The Notation of Polyphonic Music 8 900-1600 Apel |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | 次ページへ |

| 前ページへ |

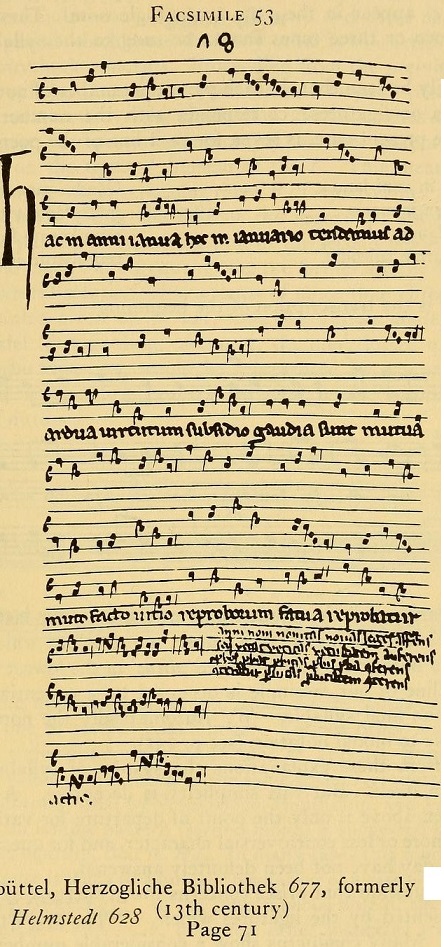

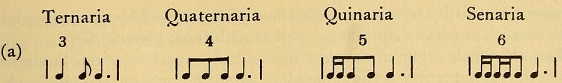

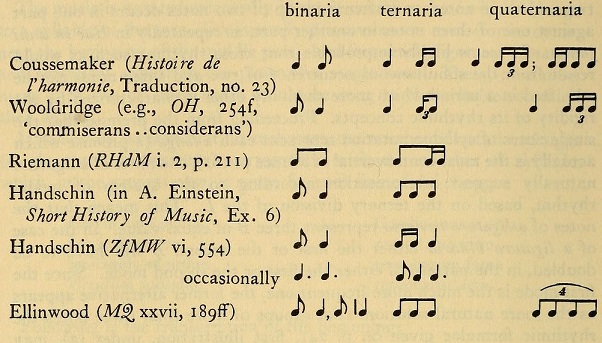

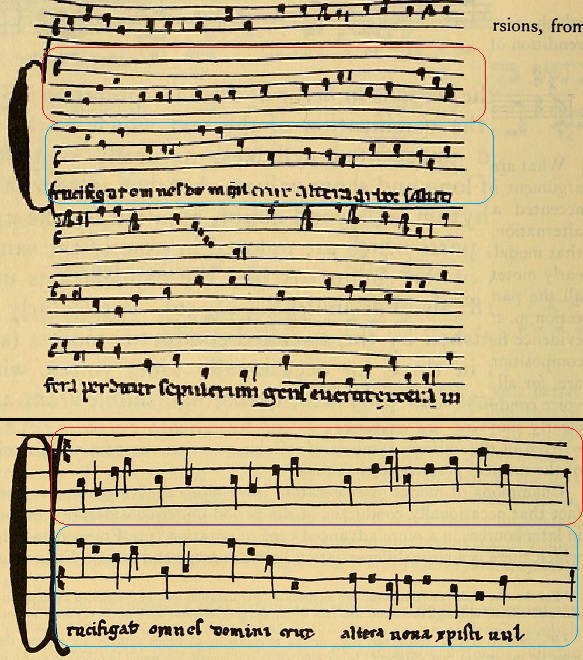

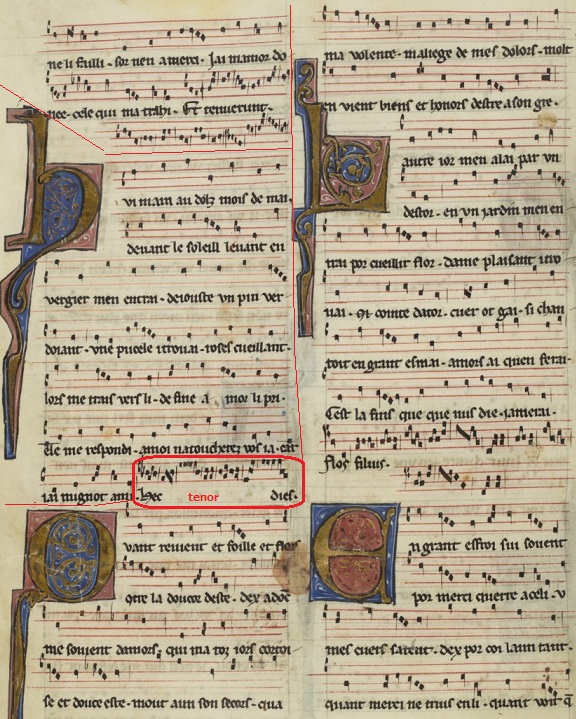

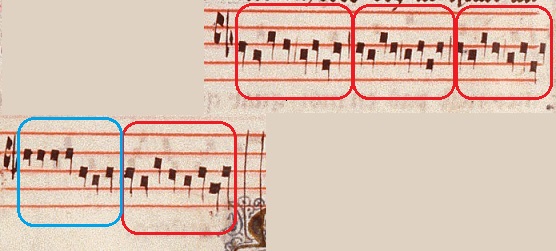

| p258 C. SYLLABIC NOTATION  この記譜法の原則は、conductus Hac in anni januaを含んでいるファクシミリ53との関連で説明される。13ないしそれ以上の譜表でもって、3声が記譜されているが、実際には、それぞれが音部記号を持つ、3つの異なった譜表がまとめられているのである。実際、すべてのパートは同じ音域で動き、一見して、書法上の配列が示すものとは、まったく異なっている。 音楽は、本質的に、単一符で記譜され、それぞれはテキストのシラブルに属している。しばしば、plicaが使われ、そしてさらに、連結符(binariae,ternariae)が、単一符の場所に出現する。無論これらは、2,3の音が、それらが属するシラブルで歌われるべきことを意味している。 それぞれの声部において、記譜記号の数(単一符か連結符か)は、シラブルの数に相当し、詩のそれぞれの行に対して7つ(のシラブルが)ある。 Hac in an-ni ja-nu-a Gau-di-a sunt mu-tu-a hoc in ja-nu-a-ri-o mu-to fac-to vi-ti-o ten-da-mus ad ar-du-a re-pro-bo-rum fa-tu-a vir-tu-tum sub-si-di-o. re-pro-ba-tur act-i-o. 以下は、最初の部分のtranscriptionである。 テキストの詩の韻律に従えば、それぞれのフレーズの最後の音符は、休止によって、長くのばされることになる。実際の記譜の過程は、最低声部の「二重plicasによってなされている。 ファクシミリの最後の行は、最後のシラブル-o-に対して、カデンツ的ヴォーカリゼーション(cauda)によって占められている。自動的に、(このcauda部分の)記譜はシラビックからモード記譜法へと変化していった。 こうした説明から判断して、シラビック記譜法のシステムは、それ自身は単純である。しかしこの単純さが曲者なのである。上記のようなtranscriptionは、多かれ少なかれ、論争的性格のさまざまな思考からの出発点にすぎない。そして、今日、定まった回答はない。 p261 音符のグループの評価に関して上がってくる最初の疑問は、単一符の場所でしばしば生じる連結符によって示される。Hac in annijanuaにおいて繰り返されているように、多くのconductusは、かなりの数の3つの音符のグループを持ち、しばしば、2つの音符のグループが、他のパートの3つの音符のうちのひとつに対して、ひとつのパートにおいて生じる。2つの音符,3の音符で同時に生じたクロスリズムが、リズム概念の固定によって特徴づけられたこの時代に許容されたことは、ほとんどあり得そうもない。 シラビックな記譜法の単一符が、それぞれのlongaや連結符の音符を表すという過程から進んでいくことは、longの3分割を基礎にして、モードリズムのシステムに沿って解釈することを示唆する。これは、ligatura ternariaの音符が、等しい音価の3つのbrevesを表すことを意味する。ligatura binariaは、最初、あるいは2番目のbreve双方が2倍化されねばならず、それぞれ、第1、第2モードとなる。 第1モードは非常に頻繁なので、これがより自然な解決として、現れることになる。3つの音符以上のグループには、p241の(Conjunctureの)リズム公式が与えられ、最初の説明は(a)のもとで、モデルとして提供される。  以下が、この原理にもとづく、Hac in annijanuaのあらたな校訂である。 小音符のリズム解釈は、概略したように、いくつかの可能性がある。conductusのtranscriptionsにおいては、さまざまな別のメソッドがある。 iambic pattern (第2モード)としてのWooldridge, Handschin , Ellinwoodによるbinariaの解釈は、この連結符の基本的意味、すなわちB Lによって示唆される。多くの場合、この校訂は好ましい。なぜならそれは、連結符の最初の音符とテノールの同時の音符との間の不協和音(ラとレ)のすみやかな解決を促すからである。  p262 しかしながら、2番目の音が不協和音を作る別の例(数は多くはないが)がある。そしてそれゆえに、L Bのリズムが、協和音の観点からは良い結果となる。 明らかな解決は、したがって、両方の間の可能性を選択することであるが、すぐには認めにくいようなひとつの作品内のモードパターンの変更を意味する。このような変更が除外されれば、第1モード嗜好の決定はほとんど義務であり、plicaの音符のシラビックな記譜でしばしば生じることのために、シンボルはB Lとしての解釈は不可能になる。(plicaの音符とbinariaとの同時使用を示す例が、Hac in anni januaのシラブル'an"で、最初に見られる。) 連結符の評価に関して存在する不確定性が、詳細についての幾分検討はずれな問題として現れる間、より基本的な疑問が、シラビックな記譜法の単一符で示されている。すべてのこれまでの説明が、こうした単一譜が等しい音価を示し、異なった場合には、第5モードで解釈される、という仮定を基礎としている。 前に(p261)書かれているように、この理論は、Wuoldridge , Handschin ,Reese , Ellinwoodといった学者たちに好まれており、Ludwig, Aubry, Gennrich ,Bukofzerといった学者たちとは競合している。後者は、こうした音符が実際にはL Bの繰り返しであり、第1モードのリズムである、と主張しているのである。これは、モードリズムが、fractioパターンで現れている連結符ではなく、単一符によって導入されることを意味している。ここで、Hac in anni janua:のモード的校訂を示す。 この解釈について好ましいのは何か? もっとも明らかな議論は、テキストのverse化についてである。アクセントのあるシラブルとないシラブルの交替は、通常、長い音価と短い音価の交替を意味している。 別の議論は、conductusのあらゆるパートのように、同じやり方で正確に記譜されている、より初期のモテットの上声部に対して、モードリズムが疑いなく要求される、という事実にある。特に義務的なことは、いわゆるconductus-motetsによって与えられる。それは、3ないし4声部で、その上声部は、あらゆる実践目的のために、p275のファクシミリ55で見られるような2〜3声のconductusと区別できない。2 2 W1写本は、実際にはモテットであるいくつかの”conductus"(たとえば、P9のSerena virginumのように)を含んでいる。テノールはこのソースにおいては省略されているが、他のソース(Fl写本p235)では存在する。 こうした例は明らかに、シラビックな記譜法の統一シンボルで書かれた声部の作品のモード的解釈が、当時の音楽実践の一群であったことを示している。3 3 これと関連して、モード解釈のやりかたは、トロバドールやトロヴェールの単声歌にもまた適用される。そして現在、一般的に、これらのメロディの正しい解釈として、受け入れられている。それらはすべて、シラビック記譜法で伝承されている。 それはまた、単声のconductusやスペインのカンティガにも使用されてきた。そしてしばしば、Minnesingersの歌にも。しかし最近の研究えは、こういった理論は、トロヴェールの歌を除いては、揺れてきている。 モード的解釈の擁護者は、しばしば、当時発展途上であったconductusが、より後のソースにおいて、より発展したタイプの(longaとbrevisのはっきりとした区別のある前フランコ風の)記譜法として生じているという事実に注目を置いた。以下は、conductus Crucifigat omnes Domini crux alteraの2つのソースのはじめ(W1p71 、フエルガス写本p97)である。  最後に、最近の研究で、多くのconductusにおいて、シラビックなパッセージとメリスマ的パッセージの間に音楽的関係や相応性が存在する事実が明らかになった。メリスマ的パッセージはしばしば、同じ作品を用いて、シラビック形式の作品の別の場に出現する。メリスマ形式の場合、しばしば、シラビック形式の作品の別の場所でも、同じ音楽を使っている。なぜなら、メリスマのモードリズムについて同様、シラビックセクションもまたモードリズムにおいて存在するという明らかな結論は、疑いないからである。 p265 疑いなく、こうした考察は、モード解釈を嗜好する強い証拠を持っている。その一般的な受け入れに対する主たる論議は、多くの場合、それが、13世紀の限界をはるかに超えたリズム的複雑さについての版に導くという事実にある。こうした版は、多くの場合、単一符は大規模に連結符(特にこれが3つ以上の音符を含む場合)で置き換えられることができると結論づけている。 グレゴリオ聖歌でおなじみの用語を使って、我々は、conductusにおける”シラビック様式”とその他の”グループ様式”の間を区別するであろう。シラビック様式の例は、たとえば、p264のCrucifigat omnesであり、モード的解釈への非常に良き例であるが、3つの音符の多くのグループを伴うHac in anni (p. 2.59)のようなconductusに適用されるならば、このメソッドは、不満足な結果しかもたらさない。多くは、テキストのアクセントのない部分や、モードパターンの短い音価にあたり、ゆえに、不公平なリズム的テクスチャーへと導くことになる。 4,5、以上の音符のグループを示す例における結果は、さらに不手際なものとなる。たとえば、3声のconductus Relegentur ab area (Fl,p. 202.')のように。これは、p266に、(a)第5モード、 (b)第1モードの2種類のtranscriptionsが示されている。 (a)は、リズム的コントラストを、スコアに示された以上に、かなりの程度ぼかすようになる。なぜならそれは、実際の演奏に際しては、シラブルのちょっとした引き伸ばしが音符のグループをかなり拡大するような、ある種のテンポの柔軟さを要求するからである。モードリズムは一方、その性質において、テンポの柔軟性には不適当なのでである。 明らかに、グループ様式におけるconductusのモード解釈の嗜好に関する論議は、音符のグループが強拍、すなわちおそらくは長拍を嗜好するのであれば、、確立されたことだろう。実際には、これは例が明らかに示すように、そういったケースではない。 しかしいくつかの例では、最初に自然と思われたもの以外のモードを適用することによって、よりよい結果が得られる。ゆえに、第2モードでtranscribeされれば、Hac in anni januaのよりスムーズな版が得られることだろう。 proとcontraのあらゆるevidenceに重きをおいて、すべてのうちの最初において、シラビック様式のconductusとグループ様式のconductusの間には、区別がなされるべきであるという結論が導かれる。 シラビック様式にとって、モード的解釈は、望ましいだけでなく、好ましいように見える。この結びつきにおいて、Laus Domino-Eius or Homo quo vigeas-Et gaudebit (Facsimiles 55,5 6,pp . 275,28 1)のようなconductus様モテットの上声部構造は、はっきりとシラビック様式であり、Crucifigat omnesのフエルガス版においては、上声部は、音符のいくつかのグループを含み、省略されている。 グループ様式におけるconductusにとっては、リズムテクスチャーをリーズナブルに導くモードパターンが見出されなければ、isochronous的校訂(第5モード)が明らかになる。 D. DUPLUM NOTATION 2声のオルガヌムは、ノートルダム楽派の最初期のレパートリーとなっている。これらの発展は、レオナンと関連しており、聖マーシャル楽派とペロタンの3声、4声のオルガヌムの遷移を形成している。 2声オルガヌムの記譜法は、conductusのそれよりも、大きな問題をはらんでいる。シラビックな記譜法においては、少なくとも、基本原則は明らかで疑問の余地はないが、duplumの記譜法の基礎は不確かである。 後に見るように、このシステムについての知識は、13世紀初頭には失われてしまっている。この時期の理論家たちは、しばしば、2声オルガヌムを、過去の奇跡的なこととして語っている。それを、もっとも美しく高貴な音楽として賞賛するが、当時の技法においてそれを記述することは不可能である。 歴史的観点からは、不確実性は、レオナンの2声オルガヌムの時代が、聖マーシャル楽派の”グレゴリアン”リズムとリズムモードの固定したシステムとの、まさに2つの対立するリズムの概念の間にあった、という事実によって説明される。 このような急激なメソッドの変化が半世紀の間に現れることは、音楽の歴史においては、非常に稀である。(訳注;12世紀後半の不連続な変化。その後音楽史は、1300年以後、1450年頃、1600年頃、1750年頃、1900年頃と言う、不連続な発展の歴史を刻むことになる)。そして、2つのポイントの距離は、レオナンの2声オルガヌムによって位置づけられた場を決めることを難しくしている。 <Benedicamus Dominoの解釈> 2声オルガヌムの概念によって表された問題は、Benedicamus Domino of Facs. 49 (p. 247)で示される。これは、テノールに長い音符をもつオルガヌム部分 'Benedicamus,'と、クラウズラ'Domino.'から成る。後者(クラウズラ)は無論、モード記譜法となっており、事実、このシステムの例として提供されている(p245)。前者(オルガヌム)は、duplumの記譜法を特徴付ける足跡、すなわち、その変化において、はっきり示すべく、モードリズムを提案できない不規則な組み合わせの連結符や拡張したcunjuncturasを示している。 これらの記号のリズム的意味合いを決める困難さは、これらのセクションのテノールが単一保持音から成ると言う事実によってかなり高められる。それぞれの保持音は、duplumの多数の音符に対して、オルガンポイントとして作用している。 それゆえ、モード記譜法の重要な切り口の1つは、すなわち、単純で比較的はっきりとしたテノールのリズムを失ってしまっているのだ。明らかに、このセクションの記譜法は、クラウズラのそれとは、根本的に異なっている。 p268 一方それは、Codex CalixtinusのAlleluia vicavut Jhesus(Facs. 45 (p. 213))の記譜法への、紛れもない類似性を示している。たとえば、Benedicamusの第2段上の第2ordoと、Alleluia vicavut Jhesusの第2段の第3ordoとの比較から明らかなように。 問題は、Benedicamusのオルガヌム部門のリズムスタイルが、聖マーシャルやコンポステラのオルガヌムのそれと同様に解釈がされるべきか、あるいは、自由なリズムと厳密なモードパターンとの間の中間的様式があるか、ということである。 自由リズムの解釈に関しては、13世紀の何人かの理論家たちは、その2声オルガヌム(also called 'organum purum,' 'organum speciale ,'‘ organum proprie sumptum,''organum non rectum "‘ organum perse')についての彼らの意見は、支持すべき証拠として、引用されることができる。ゆえに、Walter Odingtonは、以下のように言っている。 非計量的な声部の首尾一貫性が見られるオルガヌムのひとつのタイプ((vocum immensuralbilium))がある。そして、orgnum purumとそれは呼ばれる。それはもっとも古い2声のみのものである。 1279年の無名者は、以下のように言っている。 この章で、著者は、organum specialeを取り扱う。これはまた、organum duplexとしても知られている。それ自身のやりかたで、規則的な分割(regularum metas)に踏み込むことに躊躇しない。記譜記号(figurarum)や時価(temporum)の限定された流れに分けられ、ゆえに、注意深い観察の上に現れる不規則性を導く。 Anonymous de la Fage (De Ja Fage, Essais de diphterographie musica1e, 1864, P・35 8):は言う。 オルガヌムにおいて、音符に等しくではなく、無限の多様性や奇跡的な柔軟性において声部はたがいに響く。 こうした引用の言葉は、取り上げた作品が、リズム的に自由で非計量的であったことにはほとんど疑義がない。困難なことは、我々が、こうした記述がW1写本やFl写本や、あるいは、ノートルダム楽派の発展においていくぶん初期のまだ知られていない作品中に保存されているレオナンのオルガヌムに言及しているか否か、知るすべがない、ということである。 これらは、聖マーシャルのオルガヌムについては言及していることが議論された。この仮定はいくぶん、聖マーシャル楽派が南フランス(リモージュ)に位置していたという事実からは異なってはいるが。 こうした流行状態のもとで、およそ1150年からの地域的なレパートリーが、引用された上記の理論家たちが書いた1270年頃のパリで知られていたかどうかは、大いに疑問が残る。 p269 多くの学者は、より発展したリズム様式の例として取り上げたオルガヌムが、3拍子であり、厳密なモードパターンなしで考える傾向にある。この解釈の基礎は、多くの重要な理論家たちが、2声オルガヌムにおいて、longaeとbrevesの使用について明言している、という事実に基づく。特に、Johannes de Garlandia(De Musica mensurabili positio, c. 1250)にて、はっきりと説明している。 オルガヌムには、per seとcum alioの2種類がある。1 Organum per seは、modus rectus あるいは modus non rectusで演奏される。 .、modus rectusは、discantusのために使われるモードの様式を意味する。modus rectus longaeとbrevesは、基本的に特に、第1モードが使われる。modus non rectusにおいては、しかし、 longaeとbrevesもまた、第1モードである。しかし、偶然的ではあるが。 1 この言葉の説明は、per seは、”2声で”を意味する。cum alioは”第3声部を加えて”を意味する。 こうした意見は、第1モードでの2声オルガヌムの解釈を支持する。このモードは、クラウズラにおいて厳密に適用され、オルガヌム部分では自由である。基礎としてこのリズム様式を使うことは、modus non rectusの連結符を評価する上での疑問を生ずる。 これまでに出版された2声オルガヌムの比較的数少ないtrascriptionから判断すると、ガイド的原則は、それぞれの連結符をその基礎的意味合いにおいて、すなわち、B Lとしてのbinaria、L B Lとしてのternariaとして、そして3つの音符以上の連結符は、ternariaのfractio修飾として、通常すべては第1モードだが、しばしば第2モードに変化するもの、として解釈しているように見える。しかし、有効なtranscriptionsの調査は、よりスムーズな結論を得るために、連結符はしばしば異なって解釈されていることを示している。 p270 説明として、Benedicamus Domino (Facsimile 49 , p. 247)の最初の部分のtranscriptionを示す。メインテキストにおいては、上記の規則にしたがっている。 あきらかに、このtranscriptionのメソッド(そもそもメソッドと呼ばれるべきならば)は、非常に不満足である。私たちの疑問への最終回答としてこれを受け入れることは、あまりに自由裁量の余地が大きすぎることだろう。 おそらく、より満足するような解決に向かう糸口は、それまでよりもより注意深い関心を持っていた何人かの13世紀の理論家によってなされたある種の声明に存在する。これらの声明はすべて、2声オルガヌムの規制要素として、協和音程と不協和音程の重要性を強調している。Joh. Garlandiaは、modus rectus と modus non rectus (see p. 269) についての意見表明後、次のように続けている。 longaeと brevesは、協和音程を通して、音符の形式を通して、2つ前の原則を通して以下のように認められる。それゆえ、以下の規則がある。協和音程によって生じるものは、longaと考えられる。もうひとつの規則。longaの形式を持つものはlong。別の規則。長い休止の前、あるいは完全協和音程の前に生じるのはlongと考えられる。 同様の規則が、Francoによって与えられている。しかしながら、もっともクリアでもっとも詳細な説明は、Anon. IVによるものである。 彼は、協和音程は、ユニゾン、オクターブ、四度、五度、長短三度であると言う。そして、それぞれの連結符において、テノールと協和音程であるなら音符は長(long)であり、不協和音程であるなら短(short)、である。 この原則からすれば、連結符の同じ組み合わせは、テノールのピッチに依存したリズムとして解釈される。 追加規則は、以下である。休符の前のそれぞれの最後から2番目の音符はlongである。そして、currentesは常に素早く降下するが、longの音符が先立つ。 p271 上記の説明から明らかなように、そして、こうした規則の実践的な適応からして、それらは、基礎的リズムとしての3拍子の放棄を必要とすることになる。longとshort音符は、自由につながり、多くの学者たち1によって、グレゴリアンチャントの正しい解釈として長く考えられてきたものと同様のリズム様式を導く。 1 いわゆる”計量派”(G.Reese, Music in the Middle Ages,p. 143参照) ”協和音程の原則”は、まさに、連結符の規則グループで書かれたパッセージには当てはまらないのである。Benedicamusの”ne"のあとすぐのordoのように。 こうしたことは、クラウズラにも当てはまり、ポリフォニー音楽に対するモードリズムの割り込みを示すことだろう。そして、レオナンの2声オルガヌムは、聖マーシャル楽派とペロタンの3声オルガヌムの間の喜ばしいつながりを作ることになるだろう。以下の例は、この新しい解釈にもとづくBenedicamusのtranscriptionである。 p271 E. MOTET NOTATION すでに13世紀初期の形式の簡単な歴史的精査で指摘したように、モテットは1225年頃が起源とされ、クラウズラの上声部すべてにテキストを加えたものである。この変化との随伴物は、2つの重要な記譜法の革新を引き起こした。1つは、テキストがついた部分のシラビック記譜法からメリスマ的記譜法への遷移であり、もうひとつは、単一パートにおける配列に対するスコア配列の廃止である。アンサンブル音楽において続けられたこのメソッドは、17世紀初頭まで、続いた。3 3 パート配列の一般的採用の唯一の例外は、14,5世紀の英国の写本中にある、ある種のconductus様の作品である。 初期モテットのメインソースは、Florentine Codex (Fl)と Codex Wolfenbuttel 1099 (W2)である。両者ともに、分離された冊子に、多数のモテットを含んでいる。さらに追加的写本としては、Brit. Mus. Eg. 2615 (Lo/1), Paris,B. N.frc.8 14 (Chansonnier Roy,R) ,and Paris,B. N. 12615 (Chansonnier Noailles,N)がある。4 4 Paris,B. N.frc.814 (Chansonnier Roy,R) とParis,B. N. 12615 (Chansonnier Noailles,N)の主な内容は、トロバドールやトロヴェールの単声メロディである。 記譜法の観点からして、これらのソースは、明らかに、■記譜法の全体分野におけるケースとして、単一符のみが存在する(連結符がなくなっている)と言う事実によって、その後のコレクションとして知られる Montpellier,Bamberg写本からは、一線を画される。言ってみれば、longaとbrevisの間の記譜的分化がなくなってしまうのである。 p272 <Hui main-Hec diesとQuant revient-L'autre jor-Flos filius> ファクシミリ54は、Chansonnier Roy.中のモテットを示している。音楽は、2列に配列されている。左の列では、前のページからのモテットの終了部分の後に、テキストがついたduplum(あるいはmotetusと呼ばれる)Hui main au dolz mois de mai,が続く。その終りに、テノールHec diesが書かれている。 ファクシミリ54  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84192440/f428.image Chansonnier Roy Paris , Bibliotheque Nationalefrc .844(13 thcentu ry ) Pages 206 2つのパートの長さの多くの不調和は、なぜスコア配列が廃止されたかの理由を説明する。テノールの数少ない音符のために、譜表のすべてを割り当てることは、貴重な羊皮紙の無駄になったからである。テノールのコンパクトな連結符とmotetusの長くスペースを取る音符との垂直配列は、言うまでもなく、困難だったのである。 この2声モテットの後、写本では、テキスト化されたQuani revient et foille et florsが続き、,声部 L'autre jor m'en alai par un destorが続き、最後に、テノールFlos filiusが来る。それらは3声モテットQuant revient-L'autre jor-Flos filiusを形成する。 Flos filiusのテノールの書法は、モード記譜法に近い特徴を示している。2つの単一符の後、3 2で書かれた11のordineが続く。これは明らかに、第1モードである。 それぞれのordoは3つのperfectionを含み(secundus ordo)、終止の休符の長さの疑問が生じる。 その他のパートの内容は、(b)が正しいことを示している。そして、6/8拍子は、9/8拍子のために放棄されねばならない。第1ordo(re-ra)を除いて。 上声部の記譜法は(最初にduplumのL'autre jor を考えるが)、conductusのシラビックな概念からは異なっている。しかし、これらの声部のリズムがテノールのモードリズムに適合されなければならないのは、言うまでもない。、上声部は、非常にしばしば、第1モードの長短の規則的な交替を示している。連結符の音価はむろん、それらがLにあるかBにあるかに拠っている。以下のtranscriptionは、このモテットのはじめの部分を示している。 p274 これは、3声のクラウズラFlos filius facsimile41) (p. 229)を想起させる。このクラウズラはこのモテットのモデルであり、その音楽は、仔細にわたり、同一である。この例においては、多くの同様のもののように、より早期の記譜法の方が、後期のシステム(Homo quo,p. 279参照)より正確かつ明確である。前フランコ風システムの導入後に初めて、この状況は変化した(p284参照)。 <Laus domino-Eius> モテット記譜法の原則を説明するもうひとつの例は、モテットLaus domino-Eius of Facsimile 55である。この作品は、モテットの特殊なクラスに属していて、同じテキストを持つ2声あるいはしばしば3声からなる上部構造は、conductusのスコア配列で記譜されている。1 1このような"conductus-motetes"と呼ばれているものは、ノートルダムのソースのうち、F.,Ma,W2写本にて多く見られ、後の写本(モンペリエ、バンベルク写本)ではなくなっている。これらは、モテットの非常に初期のタイプのものと考えられる。 Facsimile 55 Helmstedt 1099 p126v-127r テノールのリズムの決定は、上声部と同様、前例Flos filiusよりも、証明がより困難である。始めに、糸口は、別の声部に含まれる音符の数の大雑把な計算から得られることだろう。duplum(あるいはtriplum)の79の音符に対し、テノールには30の音符がある。その比率は1:3近くであり、そのために、平均して、duplumの3つの音符は、テノールの1つの音符に当てはまることになる。 この結果は、テノールの単一符がduplex longaeであり、テキストがついた声部のリズムは、第3モードであることを示している。後者の推論は、そのアクセントが、Laus domino resonet omnium jubiloに適応するテキストへの考慮によって支持される。ラテン語テキストの3シラブルの頻繁な出現は、第3モードを示している。 いったんこれらの結果が得られれば、実際のtranscriptionは、真の問題は存在しない。最後のordoのtranscriptionは、以下の譜に見られる。 しかし、この時代の多くのモテットは、上記の2つの例以上に困難なものが存在する。そうした困難さは、一般的には、以下の2つの要素による。モードパターンのリズム装飾の明瞭な指示に対するシラビック記譜法の不適さと、テノールのあいまいかつくずれた書法である。 <再度 Hui main-Hec dies> 後者の欠陥は、特に、two chansonniers R and N.に生じている。モテットHui main-Hec dies of Facsimile 54は、この例であり、比較的小さな困難である。テノールの連結符は、モードスキームを示していない。こうした状況では、解決への糸口は、第1モードを示唆する上声部のテキストに求められねばならない。 協和音程について考えると、テノールの音符は単純なlongであることが示される。 しかし、モテットの残り部分の十分な校訂は、いくつかの改定なしでは不可能である。テノールの正確性をチェックするために、そのプレインソングに戻ってみたい。それは、gradual Hec diesの最初である。比較すると、真のメロディは、モテットのテノールのordines1-4にそのままあてはまることが示される。最後の音は欠失しているが。 gradual Hec dies tenor Hec dies モテットのテノールの第5-7ordinesは、プレインソングの繰り返しであるが、少し変化がある。ド音上の繰り返しは、もともとは4つだが、ここでは5つとなっている。さらに、最後の3つの音がなくなっている。写本からの欠落が筆記者のエラーであるとすれば、我々は、以下で示されるように、テノールとduplumとを、満足した組み合わせとすることができる。 モンペリエ写本のNo.172(f.234)に、同じモテットの別の版があることは、興味深い。そこでは、前フランコ風記譜法の、よりはっきりとした記号が使われている。すなわち、duplumにおけるLとBの区別と、テノールにおける、単一Lの使用である。 比較することにより、2つのduplaは、実践としては、同一であることがわかる。しかしテノールは、典礼メロディの興味深い”世俗化”をあらわしている。その形式において、中世のロンドーAAABAから由来し、想起させる。(Aは最初の8つの音符を含んでいる。Bは次の8つの音符。最後の2,3の音符ソララは欠落している)。  モンペリエ写本のNo.172(f.234)におけるHec diesの主題。 赤枠がA,青枠がBの主題になる。 Manuscript H196 実際、この世俗化したテノールは、モテットの”真の”テノールよりも、duplumと容易に結びつく。 この推論に反対する理由は、プレインソングの単純な繰り返しを伴うchansonniers Royのテノールが13世紀初期の一般的な実践に従うという事実である。しかし、モンペリエ写本のより複雑なロンドー様のテノールの構造は、より後の日付を示し、おそらくは、より後のソースである。いずれにせよ、2つの版の比較は、13世紀の作曲技法の融通性に、興味深い光を投げかける。 p277 <Quia concupivit rex> さらに不規則であいまいなのが、Chansonnier Noaillesにおけるテノールの記譜法である。下譜は、この写本のp191の上声部(テノール)である。 上の作品は、ほとんど記譜法上の困難はない。その主たる関心は、構造にある。それは、厳密に、ロンドーの短い形式a A a b A B(Aはテキストの'C' est la jus par desous l' olive,' Bは'or charoles'に相当)にて書かれた非対称的なmotetus と結びついたbinary形式(メロディQuia concupivit rex は、2回目は異なった終止で2回現れる)の典礼的テノールを示している。 テノールの記譜法は、2つの音符しか含まない(3 , 10, 11 , 13)のordineにおけるextensio modiを伴う第1モードを示唆している。さらに、ordines2と9は、3つのperfectionを含む9/8となっている。上声部に合わせるために、1つのlong分の余計な休符がメロディの第1、第2statementの間のテノールに挿入されている。 p278 上声部のリズムはあまりはっきりしていない。以下のtranscriptionは、ロンドーのの短い形式a A a b A BのA,B部分である。 以下の↓作品の上声部は、典礼的なテノールと結びついた短いルフランである。おそらくこれらは、セクションAとBのロンドーの短縮を示す。これらの簡潔性にもかかわらず、これらのミニチュア作品のリズム解釈は、非常に難しい。以下のtranscriptionは、解釈の1例として提示される。 こうした作品の疑問は、F. Gennrichの音節学的 出版物Rondeaux, Virelais und Balladen ,に含まれた上記のtranscriptionsの比較からはっきりと現れる。彼の校訂Renvoisiementをp279に示す。明らかに、F. Gennrichはの解釈の基礎は、テキストのデクラマシオンである。この観点で、彼の校訂は正しいモデルである。 p279 しかし、13世紀の音楽に対して、現代の正しいデクラマシオンの原則がどの程度適用できるのかは、疑問が残っている。協和音程を考慮するのと同様の記譜法の観点からすれば、彼の校訂は確かに、反対があるだろう。 <Homo quo vigeas -Et gaudebit> 最後の例として、W2写本からのモテットHomo quo vigeas -Et gaudebitについて考えてみよう。その冒頭はファクシミリ55で見られ、ファクシミリ56で終わっている。それはモテットLaus domino-Eiusにすぐに続き、このモテットに外見もよく似ており、また別の問題を持っている。 比較的単純な疑問は、テノールのモードについてである。これまで提示されたタイプのでは、第5モード(p248のテーブルのIIc)が正しい(テノールは、ファクシミリ56の右側の列の譜表第7段で始まる。音符はファーソで始まり、第8段の下の方に続く)ことを示すことの必要性はほとんどなかった。 作品の実際の問題点は、テノールへの上声部の取り合わせにある。これはかなり困難であるが、事実、問題は、その記譜法においてより明らかにされるような関連作品、すなわち、くだんのモテットに由来されるクラウズラが存在しないことにある。このクラウズラは、典礼テノールEt gaudebitの2声設定であるが、前に学習されている。こうした例は、テノール+モテットのduplumを伴う声部の同一性を示している。我々がすべきすべては、歌詞づけをし、duplumと同じリズムのtriplumを加えることである。2 2 これは、モテット記譜法よりもモード記譜法の方がわかりやすいということを示す別例である(p274参照)。もしもクラウズラが存在しないならば、実験的行為に右往左往せざるを得ないだろう。 無論、2つのduplaにはある種の変異がある。それらははっきりしており、取るに足りないことなので、それらのほとんどは述べる必要はない。作品の最後に向かってのみ、モテットのduplumは、クラウズラのそれからかなり変化をする。以下の例において、(a)はクラウズラ、(b)はモテットである。 p280 モテットの最後のパッセージは、'hac in via militans:で始まるが、クラウズラのduplumの相当するパッセージが、第1モードではなく、第5モードであることを強く示唆している(p254参照)。 モテットのtriplumの付加は、記譜法の観点からは特に困難はないが、結果として起こる強い不協和音のために、様式的な問題が生じる。テノール、duplum,triplumの順でファドミ、シファド、ソレラとなる縦の”和音”は、しばしば、強拍でしょうじている。 当時の理論家たちは、このような不協和音を認め、2つ(づつの)の協和音程の結果として考えていた。 たとえば、最初のファドミの和音のミ音(triplum)は、それがduplumのドとの組み合わせにおいて、協和音程を形成するので、許される。テノールのファとは相容れないのだが。 この作品を詳細に検討すると、テノールとduplum、すなわち、もともとのクラウズラはduplumとtriplumと同様に、すなわち、conductusのような上部構造を持ち、それぞれは、厳密な協和音程のペアを形成する。しかし、すべての3声の組み合わせは、前述のように、不協和音程となる。 |