| From the Singer's Point of View: A Case Study in Hexachordal Solmization

as a Guide to Musica Recta and Musica Ficta in Fifteenth-Century Vocal Music By Daniel Zager |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

その前

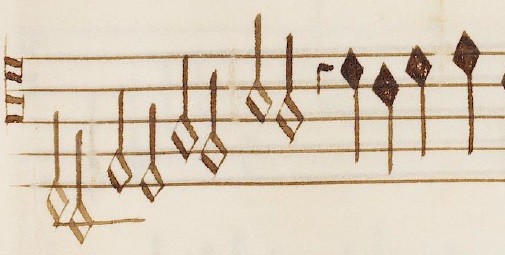

| p7 16世紀の教皇音楽家Ghiselin Danckertsによる論文では、一部のローマの専門歌手の間での興味深い論争の詳細が保存されている。 スペインの作曲家Juan Escribanoによる、Lamentationの設定での特定されない臨時記号のあいまいさについての旋法的純正度に関する前提は、これらの演奏者に、歌われるべきピッチの問題についての、いくつかの困難をもたらした。 このエピソードの中での彼の議論においてLewis Lockwoodは、「当時の多くの演奏者は、今日同様、問題を困難にしているに違いない」と述べている。このようなピッチの疑問における我々の困難は、編纂上の臨時記号において、少なくとも2つの考慮事項から導き出される。 第1に、現代の編纂者は、musica ficta と musica rectaを一貫して概念的に区別しているわけではない。musica fictaという用語は、現代のルネッサンス音楽に追加されたすべての編纂上の臨時記号を包含するために、しばしば誤って使用されてきた。 実際、これらの編纂の多くの臨時記号、特に多くのB♭は、15世紀の作曲家や歌手が音楽空間を定義した理論的枠組みである音階で描写されているように、musica rectaの標準システムの観点から理解・説明されるべきである。。 一方、Musica fictaは、音階外のピッチのみを指す。こうした区別は非常に重要である。15世紀の歌手は、通常、必要な場合を除き、fictaのヘキサコードの取り入れを避けたことだろう。そこには単純に、musica rectaのB♭を避ける理由はなかった。 したがって、すべての編纂上の臨時記号は、同じではなく、現代の編纂者が、musica fictaピッチを表す編纂上の臨時記号とmusica rectaピッチをを表すそれの間の概念的な区別をすることが重要である。 第2に、編纂者と演奏者は、個々のルネッサンス歌手の観点から、これらの難しいピッチの問題にあまりめったにアプローチしない。 p8 Margaret Bentは、ポリフォニー複合体全体を視覚的に表現する手段であるスコアから準備および演奏するときに、臨時記号の正確な指示を加えるのは20世紀の音楽家である、と強調している。 対照的に、ルネサンスの歌手は、スコアから演奏することもなく、臨時記号の完全かつ明示的な書面による指示に頼ることもなかった。むしろ、彼らは、個々のボーカルラインの演奏に適合させたよく知られた慣習に従って、musica rectaとmusica fictaを決定した。 これらの個々のメロディは、対位法上、リハーサルにおいて垂直の問題として組み合わされたので、歌手は全体の聴覚的理解に基づいて、必要に応じて半音によって、パートを調整していたことだろう。 したがって、現代の編纂者や演奏者にとっては、主な考慮事項は、15世紀の歌手が音楽作品において繰り返し、適用していた規則でなければならない。 ルネサンスの理論家によって記述された歌手の標準的な訓練を考えると、彼らが音楽にもたらしたであろう仮定と手順を特定し、それによって個々の歌手の視点を再現することを試みなければならない。 オケゲムの "Et resurrexit," from the Credo of Ockeghem's Missa l'homme armeのケーススタディを通じて、このペーパーでは、ルネッサンスの歌手が、ポリフォニー的コンテクスト内でのmusica rectaとmusica fictaを決定する方法を理解するための貴重な手段として、ヘクサコードのソルミゼーション(歌手のトレーニングの基礎)に焦点を当てている。 もともとモノフォニーチャントのために考案されたヘキサコードルソルミゼーションは、ポリフォニーのより広いピッチの要求に対処するために、12世紀から拡張する必要があった。 垂直音程を完全(音程)にする必要性は、たとえば、rectaB♭と垂直に組み合わせて、musica rectaとして使用できないピッチであるE♭の必要性につながっていった。 これらのニーズを認識しながら、理論家は、G、C、およびF以外のピッチにヘキサコードを移調することにより、CについてはB以外の、FについてはE以外の、およびB♭についてはA以外の半音を実用化した。 このような新しいヘキサコードは、fictaヘキサコードと呼ばれることになった。 たとえば、musica fictaピッチE♭は、B♭のfictaヘキサコードのfaとして利用可能になった。 音階において必要なピッチを利用できないことを、理論家は指摘したが、musica rectaは常にmusica fictaよりも好まれていた。 ベントは、この好みを明確に示す他の理論家の中で、ProsdocimusとUgolinoを引用している。 Prosdocimusは、協和音を供給したmusica fictaの使用がmusica ficta以外の方法でcolour化されないことを許容し、musica fictaは「contextが必要とする場所を除いて」決して使用されなかったと言う。Ugolinoは、fictaを「緊急の必要がある場所を除いて」使わなかった。musica fictaは、理論家たちによれば、最後の手段だったのである。 我々は、歌手によって適用された2つの重要なガイドラインの最初のものとして、この原則を考える。彼らがソルミゼーションを介してmusica rectaとmusica fictaを決定したように。 p9 2番目のガイドラインは、mutatio、両方に共通のピッチを使用して1つのヘキサコードから別のヘキサコードに移動するプロセスに関するものである。 Johannes de Garlandiaなどのような13世紀の理論家から16世紀の理論家たちに至るまで、mutatioは可能な限り避けられるべきであると述べている。 たとえば、1511年のTetrachordum musicesを書いたJohannes Cochlaeusと1556年のPractica musicaを書いたHermann Finckの両者は、必要でない限り, mutatioを起こさないように警告している。 もちろん、常識的にも、関与するmutatioが少ないほど、歌手の負担が減ることは、言うまでもないことである。 したがって、歌手がソルミゼーションしたとき、彼は、彼の音楽フレーズを卑近なヘクサコードにマッチさせた。mutatioする前にできるだけ長い1つのヘキサコードに留まり、常にmusica rectaよりmusica fictaを好んでいた。 ソルミゼーションの実践と技術に関する理論家の証言を受け入れることは難しくはないが、 経験豊富な歌手が常に、リハーサルの初期段階で新しい作曲を介して、その作曲の中で、musica rectaとmusica fictaの決定をして、ソルミゼーションすることを示すのは、不可能である。 しかし、ルネッサンス期の歌手らがヘクサコードのソルミゼーションを通して思考したという前提を正当化することは可能である。 第一に、もちろん、最初の数年間の訓練で、15世紀の歌手がヘクサコードシステムを通して音楽空間を定義することを教えられていたという事実を証明する論文に不足はない。ヘクサコードソルミゼーションの徹底した訓練は、すべての歌手が彼の作品にもたらした音楽的背景の一部にすぎなかった。 第二に、歌手らが実際に、それぞれのピッチへのソルミゼーションシラブルを発音しなかった場合でも、歌手らがヘクサコードソルミゼーションの観点から考えたことを示唆する適切な証拠がある。 1496年のPractica musicaeで、Gaffuriusは、以下のように述べている。 音符で表される音は、一般に3つの方法で表現される。最初の方法は、ソルミゼーションによるものである。つまり、シラブルとボーカル名 ut、re、mi、fa、sol、laoをイントーンすることである。この明瞭な表現方法は、青少年の指導にはほぼ必須である。第2の方法は、文字、シラブル、および単語を完全に省略しながら、音とピッチだけを発声することによって、歌手が簡単に従う練習である.... 第3の方法は、テキスト表現で歌うやり方である。 Gaffuriusは、ここで若い歌手の訓練におけるソルミゼーションの重要性を証言するだけでなく、訓練された歌手が、単にピッチを歌うことを支持する実際のシラブルの明瞭化を省略できることを示している。 テキストと音楽的説明からの意味合いは、歌うための第2の方法、ソルミゼーションしらぶるなしで上下する硬いヘキサコードは、彼の初期の訓練を通して、歌手は、ヘキサコードの音程と、対応するソルミゼーションシラブルとの間に精神的なつながりがあったことであろう。 p10 したがって、以下のオッケゲムの例の議論の前提は、リハーサルでソルミゼーションしたかどうかに関係なく、ルネサンス歌手は、mutatioの過程を通じて,、連続するヘクサコードセグメントが連動するように、声の流れを理解していたであろう。 したがって、彼らは、実際のテクニックではないにしても、ソルミゼーションの原則によって、彼らの声のラインのmusica rectaとmusica fictaを決定した。 現代のルネサンスの声楽音楽の近代譜を作成するときに、我々が再現を試みる必要があるのは、このプロセスなのである。 Bentによれば、「我々が、中世の歌手のトレーニングを念頭に置いた写本の状況にアプローチするのであれば、彼の言葉で推論し、彼の解決策にアプローチすることになるだろう」。 このような手順は、中世とルネサンスの理論家の対位法についての論文に由来する一般的に表明されているガイドラインに依存するよりも、musica rectaとmusica fictaのより正確な理解をもたらす9。これらのガイドラインは、垂直的なアプローチを取り、主に作曲家の視点を表している。 一方、ソルミゼーションのプロセスは水平であり、メロディックなアプローチと歌手の視点を表す。最終的に、両方の視点は補完し合い、両方が現代のエディターに必要であり、区別が優先事項の1つとなる。 編纂者は、編纂における臨時記号を、各音声で最初に水平方向に決定し、その後、対位法の垂直方向の考慮に基づいてこれらの結果を介して、理論家の対位法の規則に従って必要な垂直調整を探すために新しくtranscriptionされた楽譜を進める編纂者よりも密接に、ルネサンスの声楽音楽のリハーサルの状況を反映させる。 この線形と対位法を組み合わせたアプローチを使用しても、編纂結果を決定的なものと見なすことはできない。ルネサンスの歌手がソルミゼーションとミューテーションに関して下した決定を正確に知ることは不可能である。 しかし、私たちの調査が必然的に試み的なものである場合、ピッチのこれらの複雑な問題に関する新しい視点を提示するように、それはかなり有益な場合もある。 このケーススタディでオケゲムのミサ曲の一部を使用する際の明確な利点は、1人の編纂者Dragan Plamenacによる編纂上の臨時記号の2つの大幅に異なる指示が、ここでの解決のための比較に有用なことである。 Plamenac は1927年に最初にオケゲム版を発行し、その後1959年に「第2修正版」を発行した。1927年版では、、編纂上の臨時記号の適用に関して、次のガイドラインを明確にした。 臨時記号の追加において、大きな抑制が観察された。 疑わしい場合、編纂者は、古い作品の様相を損なわないようにするために、「多すぎるよりも少なすぎるくらいで」という格言に従うことを試みた。 p11 1927年の編纂上の臨時記号の多くが、書面によるいかなる説明もなしに撤回された1959年版では、プラメナックはさらに大きな拘束感を示した。この種の編纂方針は、プラメナックの作品に限定されるものでもない。ルネサンス音楽のより新しい版でも、編纂上の臨時記号を控えめにしか適用しないという運用上のガイドラインがある。 しかし、このガイドラインは、ルネサンスの歌手が旋法的な純度の本質的な理論的観点よりも実際のソルミゼーションの慣行からこの音楽にアプローチすることに失敗したために、歪んだ音楽結果を生み出している。 その概念は、15世紀および16世紀の音楽の作曲上の前提条件である。 両方のプラメナック版の編纂上の臨時記号を調べるここでの意図は、彼の画期的な作品を中傷することではなく、歌手の観点からこの音楽を見ることによって生じる、実質的に異なる結果を可能な限り明確に示すことである、ということを強調したい。 オケゲムのMissa l'homme arme は、2つのバチカン写本の資料に保存されている。いわゆるChigi Codexである。ここでは、Cappella Sis tina Codex 35.からtranscrptionしている。 Ockeghemの作品を保存している最も重要な単一の情報源であるChigi Codexは、Herbert Kellmanが1498-1503年に日付を記入した一方で、Llorensは、Cappella Sistina 35が教皇Innocent VIII (1484-92)の治世中にコピーされたと指摘している。したがってわずかにChigi Codex.16より前のものである。 p12 「Et resurrexit」は、4声からなる設定で、cantus, contratenor, bass us, and tenorとなっている。 テナーはもっぱらL'homme arme のcantus firmusの完全なstatementになっている。 ここで考慮される最初の抜粋、mm。 14-21(例1)は、個々の歌手の直線的でメロディックな視点が、いかにより排他的な垂直、対位法のアプローチよりも多くの編纂上の臨時記号をもたらすかを示している。 ただし、subsemitonium modiとは別として、私の編纂上の臨時記号はすべて、fictaピッチではなくrectaを表している。 この例では、編纂上の臨時記号の上の行はプラメナックの元の1927年版、中央の行は1959年の「修正された」第2版、下の行は私の解決を表している。 第l4〜15小節のcantusは、、その音域はG-Eで、硬いヘクサコードでソルミゼーションされたことだろう。第16小節に移るにつれ、歌手は容易に、自然なヘキサコードにmutatioしたことだろう。そして、第 16-19小節では、硬い、あるいはやわらかいヘクサコードへとmutatioされたことだろう。歌手は、先を見て、すぐにはGより下にはメロディが下がらないことを見て、硬いヘキサコードを選択した可能性がある。 こうした小節のヘクサコードの選択のあいまいさは、第17小節の後半で明らかになる。そこでは、cantus と contra tenorが、垂直的な三全音となっている。カントゥスの歌手がB 理論家の対位法の規則では、mi contra faを厳密に禁じていため、カントゥスはリハーサルでこの不協和音を知覚すると、B♭の柔らかいヘキサコードを選択して、この垂直音程を完全音程にしたことだろう。 この時点で、我々は臨時記号を追加したが、このB♭は、musica rectaの一部として利用できるため、ここにはmusica fictaは含まれていない。 fictaでの解決は、第17小節で、cantusのB 1927年版でプラメナックは、rectaでの解決に同意し、1959年版ではB♭を撤回し、とmi contra faをそのまま残した。こうしたことは、ルネッサンス期の歌手にはできなかったことであろう。 歌手がmi contra faを避けるためのやわらかいヘキサコードへの必要性を理解すれば、実際にやわらかいヘクサコードへのmutatioが、第16小節で行われたことだろう。その結果、柔らかいヘキサコードとそのB♭が、cantusで第17小節を通して現れたことだろう。さらに、第17小節にやわらかいヘクサコードを選んだら、cantusの歌手は、mutatioする理由が生じるまで、このヘキサコードに残ったことだろう。以後、第18-9小節では、cantusは、B♭となる。 p14 垂直的な整合性が必要な点を探すためにスコアを進めば、カントゥスの第18〜19小節は、プラメナックの版では、完全に間違っていたことになる。  15世紀の歌手は、これらのB♭を特に異常なものとは見なさなかった。なぜなら、それらは、単純にmusica rectaの一部だとしていたからである。また、写本に示されるべく、第18-9小節での屈折も必要はなかった。歌手が、柔らかいヘキサコードが第17小節でのmi contra faを正す必要性を理解していれば、第18-19小節のB♭は論理的必然であった。 同様の状況がバスの第18-21小節で生じる。 第18小節の後半の始め、バスの歌手は、そのメロディーの音域を考えると、柔らかいヘキサコードに入ることだろう。 第22小節でのCに至るまで、mutatioの必要性はなく、第 19-21小節のバスではBはすべてB♭で歌われている。 第20小節では、Chigi Codex写本での写本上のB♭の臨時記号は、実際には不要であるが、その存在は、やわらかいヘクサコードのパッセージの私の解釈を確証させる。  楽譜 第21小節での潜在的なメロディにおける三全音は、歌手がやわらかいヘクサコードを使っているため(BはB♭になり)、さらなるmutatioなしで回避されている。 より難しい問題は、第21小節でのカントゥスの最初の音符に関するものである。ここでcantusの歌手は、バスでのB♭→Aに応じてB♭→Aと歌うべきなのだろうか?言い換えれば、バスとカントゥスの間の模倣の一貫性はこの点において、望ましいものであろうか? これはPlamenacの解決であった。cantusが第21小節の始めをB♭で歌うためには、完全に論理的なmutatioを必要とする。第19小節で、やわらかいヘクサコードから自然のヘクサコードへ、それから、第20小節でやわらかいヘクサコードに戻り、ゆえに、第21小節ではB♭となる。 ただし、カントゥスの第21小節の最後のBが、第22小節のCでのカデンツの準備としてB したがって、カントゥスの歌手は、第20小節においては、硬いヘキサコードにmutatioすることが望ましい。 それゆえ、だい21小節の最初は、B .この解決は、さらなるmutatioなしで、C上のカデンツのために、第21小節の終わりでB ここで考慮される次の抜粋は、mm.22-24のカントゥスとバスのデュエットである(例2)。両声部の音域は主に、m22の終わりからm 23.の、F-Dが主体である。したがって、両声部ともm24の終わりまでに、やわらかいなヘキサコードになる。m22の終わりでは、繋留された垂直の三全音は、カントゥスがバスFに対してB♭を歌うため、問題としては現れない。 1927年の版で、プラメナックは同じ解決策を提案していた。だが、彼の1959年版では、彼は、バスをF♯とし(BをB しかし両声部の歌手たちは、やわらかいヘキサコードを使い、ficta的解決ではなくrectaによって垂直の三全音を回避したことだろう。 p15  第23小節のバスは、やわらかいヘキサコードの上限を1ステップ超えている。 よく引用されるガイドライン「una nota super la semper est canendum fa」(laの上の1つの音符は常にfaと歌われる;fa supra la)がここに適用される。 このガイドラインによれば、ヘキサコードの上限であるDの上のEはfaまたはE♭として歌われるべきである。Andrew Hughesは、laの上でfaを歌う慣行は、オケゲムの同時代の15世紀の理論家Johannes Legrense(ca.1415-73)によって説明されていることを指摘している。 したがって、この文脈での「una nota super la」の適用は完全に適切であろう。 ソルミゼーションにおけるこのショートカットの実際的な結果は、メロディの三全音の回避、この場合はE-C-B♭の回避となる。 このソルミゼーションは、第23小節のバスのEが、Chigi Codexの写本上の臨時記号(後に消されている)により下げられた事実で、確証されている。  楽譜 より難しい問題は、cantusの歌手が、対斜を避けるために、第23小節で、バスの♭化に応じて、彼のEを下げるかどうかである。ソルミゼーションに関しては、もし下げたとすると、cantusは、期待された自然なヘクサコードへのmutatioの代わりに、B♭のfictaヘクサコードとなる。 そのようなfictaヘキサコードは確かにこの文脈では可能ではあるが、fictaでの解決よりもrectaでの解決を好むようにトレーニングを行った歌手は、musica fictaを適用することでこの対斜を調整することを余儀なくされることになろう。この問題への答えはすぐには明らかにはならないが、編纂者は直感的な判断に代わるいくつかの証拠を持っているかもしれない。 Obrechtによる6つのミサ曲での半音階的対斜の研究で、Thomas Noblittは、対斜を生じさせる「ソース自体で発生する」臨時記号を調べた。 2 Noblittは、臨時記号が作る対斜の大部分が「musica fictaまたはヘキサコード理論の一般に受け入れられている原則」に明らかに関連していることを発見した。 彼は続けて、「臨時記号の76%は三全音の回避に関連している。そのfigureには、直接のメロディーおよびハーモニック三全音を除去するものだけでなく、増四度メロディに関するものもある .... "」 p16 したがって、少なくともObrechtの音楽では、臨時記号が、"una nota super la"のようなメロディの三全音を避けるために使われると、結果はおそらく、消しようがない半音階的対斜となる。 ノブリットと同等の研究は、オケゲムのミサの設定に対しては行われていないが、バスでのメロディ的三全音を避けるための「una nota super la」の必要な適用を完全に受け入れる結果として、第23小節において対斜が生じることを考慮することは不合理ではない。 上記の最初の抜粋では、歌手の観点からは特に問題はなく、2番目の抜粋は、対斜の不安定性のみが存在している。 次に説明する3番目の抜粋、第27-33小節は、より難しい。Fがテノールで同時に響いている場合(例3)、contratenor and the bassusの第27小節のBにすべて♭がつけられるべきであることは明らかである。  Cappella Sistina 35は、コントラテノールで写本上の臨時記号B♭があるが、Chigi Codexではそうではない。 しかし、Chigi Codex,では、コントラテノールの五線譜の第3段には、B♭の署名がある。「Et resurrexit」の4段のうち、この段のみが、唯一の署名を持つものである。  ルネサンスの歌手に対し、このような署名は、ソルミゼーションの情報を提供した。署名の♭は、Bがfaとしてソルミゼーションされることを示し、ある時点でやわらかいヘキサコードに入る必要があることを歌手に警告した。 ただし、コントラテノールパートの第3段には、ただ1つのBさえもない。この署名に続く最初のBは、コントラテノールの4段目の早いところにある。おそらくスクライブの意図は、第3段の冒頭に署名を配置することにより、歌手が、柔らかいヘキサコードへのmutatioの必要性を最終的に十分前に警告されたことを確認できるようにすることであった。しかし、スクライブがB♭署名の配置において、単純に1段誤った可能性の方が高いが。 p17 どちらにせよ、署名は第4段にあってこそ意味があるのであり、第27小節以降のコントラテノールパートに影響を与えることになる。 第28小節から「Et resurrexit」の終わりまでの編纂上の臨時記号の有無は、主に編纂者が単一のピッチ、コントラテノールの第28小節のBをどのように取り扱うかで決まる。 これがB コントラテノールの第27小節でのB♭の必要性を考えると、歌手は明らかに柔らかいヘキサコードを使っていることだろう。そして、必要でない限りmutatioを避けるとする理論家からの禁止則からすれば、歌手は通常、変更する正当な理由があるまで、このヘキサコードを続ける。 このようにして、第27-30小節のコントラテノールはすべてB♭歌われる。このフレーズ全体がやわらかいヘキサコードの範囲内に収まるからである。 難しい問題は、別の要因が、mutatioに対する一般的なガイドラインに違反する可能性があるかどうかである。特に、第28小節のコントラテノールとテノールによるCでのカデンツが、六度からオクターブへと拡大し、通常のソルミゼーションの慣行と写本での署名の存在の両方に反する証拠があるにもかかわらず、コントラテノールでB B 第28小節のコントラテノールでB♭を供する編纂者は、3つのことを論じている。 まず第1に、コントラテノールの第3段に示されている♭署名は、このBが、 やわらかいヘキサコードのfaとしてソルミゼーションされたという重要な証拠を構成する、ということである。 Tinctorisは、彼のDe natura et proprietate tonorumの中で、第6旋法を議論する際に、B♭にいくらか注意を向け、♭記号が「段の先頭に配置されると、全体が柔らかいb(B♭)で歌われる。それが他の場所に置かれている場合は、歌は、セクションが続く限り、やわらかいbで歌われる。」と主張している。 したがって、コントラテノールの歌手は、すべての後続のBが、やわらかいヘキサコードでfaとしてソルミゼーションされるべきであることを示すものとして、第3段の先頭にある♭記号を引き受けたことになるだろう。 第2に、このカデンツは、Putnam Aldrichの用語では、不完全カデンツである、ということ。cantusのEが、コントラテノールとテノールの間のカデンツの最終ピッチとの不完全音程を生成するためでである。 この点において、このカデンツは、不完全音程ゆえに、導音としてのB p18 最後に、ヘクサコードのソルミゼーションの立場から、B♭が好まれたということ。なぜなら、B 実際には、第27〜30小節は、やわらかいヘキサコードでソルミゼーションされ、その後、例4の残りの部分のソルミゼーションが影響を受ける。第30小節では、コントラテノールのB♭は、この垂直音程を完全音程にするためにカントゥスにE♭を必要とする。カントゥスの歌手はこの時点で、やわらかいヘキサコードを使うことになるがゆえに、E♭が、「una nota super la」によって提供されることになる。  第30小節のコントラテノールは、最後のピッチの低いDに対して、やわらかいヘキサコードを残す必要がある。これは、やわらかいヘキサコードの範囲では対応できない。 第31小節では、コントラテノールは上限に戻り、歌手は再度、コントラテノールパートのB♭シグネチャーのために、硬いヘキサコードからやわらかいヘキサコードへと遷移することになる。 したがって、第 31小節において、コントラテノールのBはB♭として歌われ、カントゥスのBはB♭として歌われ、後続のEはE♭として歌われ、メロディ上の三全音を避けている。これが順番に、バスのBをB♭としてカントゥスに合わせて歌っている。 このような連鎖反応により、編纂上の臨時記号が挿入されている。ここには、musica fictaヘキサコードは含まれていない。 すべての3つの声部は、B♭を伴う柔らかいヘキサコードでソルミゼーションされることになり、cantusの第31小節のE♭は、前述のガイドライン「una nota super la」によって実現される。 この最後のセクションでの私の編集上の臨時記号は、すべてソルミゼーションを考慮して決定され、Chigi Codexのcontratenor 部分のB♭署名によってサポートされている。 プラメナックの1959年版と比較して、この最終セクションの響きを大きく変えるこれらの編集上の臨時記号は、最初に旋律のソルミゼーションの原理から始まる歌手の観点からの合理的な解決策を構成していると考える。 OckeghemのMissa l'homme armeからの短い抜粋のこのケーススタディでは、必然的に、ピッチの細部を非常に綿密に調べる必要があった。しかし、編集者がルネッサンスの歌手が直面したであろう疑問を投げかけ、歌手の視点に適切な解決策を提案できるのは、まさにこのプロセスなのである。 ソルミゼーションに基づいて、歌手の直線的でメロディックなアプローチで作業する編集者は、ルネッサンス音楽についての現在の版にしばしば使用されている、理論家による垂直的で対位法的な観点からのみ作業する編纂者とはまったく異なる結果に到達するだろう。 歌手の見解は、ベントが「現在尊重して考えられているよりもmusica fictaへのより自由なアプローチ」で、そのアプローチは「追加は最小限に抑えられるべきであるという仮定をやめる」とした結果となっている。 musica fictaの考慮事項を超えて、歌手の視点は、ヘクサコードソルミゼーションを通じて再現され、musiea rectaの明確な理解と相まって、一般に編集上の臨時記号に対するより寛大なアプローチをもたらすと述べられよう。 p19 このケーススタディでは、subsemitonium modiを除くすべてのこのような臨時記号は、、「una nota super la」を介したmusica rectaのヘキサコードとその上からの半音的拡張を参照することで正当化されよう。 したがって、この抜粋は、プラメナックのいずれの版よりも多くの臨時記号を必要とするかもしれないが、そのような編集上の臨時記号は、musica fictaとは何の関係もない。 これらの概念は、さまざまな15世紀および16世紀の作曲家による他の作品の編集および演奏に適用することでさらにテストされるため、我々は、Dragan Plamenacが書いたことをよく覚えているかもしれない :「音楽研究の着実な進歩には修正と改善が必要である。最近の出版物でさえも声明と発見に基づいている。」2。 彼はここで提案された特定の改訂に同意するかもしれないし、同意しないかもしれないが、彼は間違いなく、以前に我々の過去の音楽に関して結論づけたことを絶えず再検討する必要性には同意するだろう。 。 |