| Chromatic Alteration in the Missa L 'homme arme of Pierre de la Rue: A

Case Study in Performance Practice10 by William Geoffrey Kempster |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

その前

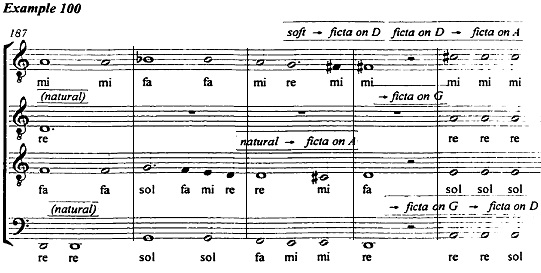

| p170 CHAPTER 11 Difficult sections この章では、さまざまな理由で特定の課題をもたらす3つのセクションを検討する。 しかし、それぞれの場合において、私が最終的に決定した解決策は、おそらく前のページで説明したように、この音楽を支配する理論と実践を反映し続けまるが、これらの実践のいくつかをもう少し進める。 これは、これらの解決が、この音楽を演奏する唯一の方法であると言うことを意味しないが、少なくともひとつの有効なやり方であるとは信じている。 グロリアの中心部分で、ラ・リューは、第90小節の2声カデンツで、調性構造のマーカーをはっきりさせている。次のセクションでは、miserere nobis,Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus altissimusの部分であり、以下の重要な考慮事項がある。 ①テキスト内容の変化に伴う音価の変更。すなわち、このテキストの概念が続く限り持続するリズミカルなキャラクターの変化 ②ラ・リューが採用した数の象徴主義。テキストに直接依存している。 ③作曲家による、L 'Ihomm armeメロディーの例54/3 iiiからの特定の動機の執拗な使用 p171 明らかに、それゆえ、ここは、ラ・リューにとっては、非常に重要なセクションであるといえる。だが私は、これらの要素だけが示唆するよりもより多くのことが起こっていると思う。 例54/3 iiiからの動機の作曲家の利用を考えれば、バージョンが操作するイシューは、最初に述べられなければならない。ここに、最終形式のパッセージを提示する。 例96 p172 動機の最初と2番目のstatementからすぐに明らかなように、ここでは、(ソプラノとバスが)正確に平行短10度で和声化して同じソルミゼーションをすることは不可能である。 バスは、その真のピッチでメロディーを担うパートであるため、私は最も重要なのは、このパートの音程作りだと信じている。 以下に示すように、この行を調べると、このパッセージの解決策につながるが、重要なfictaの変更の使用を含むので、この章で説明するのが適切と思われる。 私の解釈の基礎となっている前提は、長六度⇒オクターブのアプローチを中心にしている。 第94小節の「ダウンビート」を考えてみよう。ここでテノールとバスで到達したFのオクターブは、長三度⇒オクターブとなる必要があるのだが、第93小節のテノールでは、G♯は非常にあり得そうにないため3、唯一の選択肢はバスにおいてB♭となることである。 3 第92-3小節でのテノールでのG⇒G⇒G♯という進行の可能性は計算に入れていない。この時代の音楽では、こうした段階的半音階は知られていなかったためであるが、もしそうしていれば、この作品で観察されている様式的な慣行の限界をはるかに超えたことだろう。   p173 このようにrectaを変更すると、バスパートの第91〜101小節部分全体を、fa super la であるE♭の助けを借りて、やわらかいヘキサコードでソルミゼーションすることができる。この変更は、例54 / 3bに基づくバスと一致しており、この解釈を支持する。 第92小節のバスのE♭の音が、ソプラノの次の小節の同じ変更を必然的に引き起こさなかったとしても、別のcausa pulchritudinis 進行(この場合、例26 [d]に示されているタイプの場合)は、この変更が必要であることも示唆している。 ソプラノは、第92小節で、テノールとのオクターブから始まり、第92,3小節までまたがって、テノールの保持音Gと完全五度になるまで、段階的に下降している。この五度へのアプローチは、短六度を介してなされるべきであり、それゆえ、この第93小節の始めにおいては、ソプラノはE♭が要求されることになる。 ここで変更された旋法的なアイデンティティが確立されれば、第95、97、98、99、および101小節でのE♭とB♭が、すべて結果として続いていく。 ただし、第102〜104小節では、模倣的なエントリーのありつぎが変更され、「調性的な」方向が微妙にシフトし、第104小節で、(ソプラノとアルトは)オクターブでのGで一致する。  こうしたオクターブへのアプローチの段階的半音階の可能性は、注3ではすでに計算外となっていたが、うしたアプローチは、第103小節でアルトAを♭化する可能性を残し、同様に、この第103小節でB♭を導入することによって、mi contra faをなくす必要性によりさらに支持される変更の余地を残している。 上記のエントリで効果を発揮し始める「調性」の再配置は、第104小節のバスのエントリでさらに強化されている。 第108小節の低いDへの下降に対応するために、このエントリでは、バスがやわらかいヘクサコードから自然なヘキサコードに変化しなければならないことは明らかである。  p174 この点で見事になされたソプラノの反行でのテクスチャーの拡大は、第110小節の導音カデンツを準備する。このカデンツは、”特別な”セクションの終了のシグナルであり、そして、エキサイティングなCum Sancto Spirituの音価変化の到来を告げるのである。4 4 ただしこれは、causa pulchritudinisが第105小節のソプラノでE♭が要求するので、(カデンツまでには)まだ時間を要する。第104小節からのC上の自然のヘクサコードのアルトのソルミゼーションは、Eを再度導入し、そのアイデンティティは、バスとの三全音の回避が要求される第108小節で作られている。 したがって、上記で説明した内容から、la Rueがこれを特別な注意を払うべきテキストセクションとしてマークしたことは明らかだと感じる。 特に、これを達成する彼のやり方は、10個の連続する動機の旋法的操作である。それは、セクションの有効性を最大化するだけでなく、その後の影響も最大化している。 この章で説明したい2番目の「難しい」箇所はOsannaの冒頭で、ここで再びBの2つの形の間を選択する問題が発生する。 結果として生じる旋律的な三全音の導入にもかかわらず、私の究極のこのパッセージの解決策は、第75,81小節でB♭を要求する、長六度⇒オクターブのアプローチの概念を再び優先することから始まる。 このパッセージで多くの実験を行った後、これらのB♭によって得られたエネルギーと強度はメロディ的三全音生成を上回り、特に第75小節のテノールの代替案であるG♯はあきらかに不可能であるだろう。 この変更はさほど重要ではない。一度この進行がB♭を使い始めると、第79小節と82小節の間に続く対位法へのその同様さは、バスとアルトがこれらの小節において、B♭を使うことを示唆している。6 6 これらのB♭がすべて配置されると、第83小節でアルトのBをナチュラル化するのが最も困難となる。  p175 この解釈の観点から、この動機が例54/3(iii)に基づいているかどうかを調べることは論理的であり、それぞれの外観ごとに同じやりかたでソルミゼーションする必要がある。 パッセージを詳細に調べると、それぞれの外観ごとに同じやりかたでソルミゼーションすることが必要になる可能性は非常に低いことが明らかになるが、そうなるとそれは、第78小節でのバスのEとテノールのE♭での同時の耳障りな対斜を要求し、第79小節へのsuprasemitone cadenceが要求されてくることになっただろう。 私はここ(第78小節)では、双方ともEを選択した。これにより、この時点で、純粋に審美的としか言えない理由で、fictaで駆動されたsub-semitone cadence が可能になる。 ここはおそらく、半音変化を支配するさまざまな「規則」の中で最も明白な矛盾を含んでいるミサ曲全体のセクションである。ここでは、これらすべての規則に一致する1つの解決を達成するのは不可能である。 このような場合には。判断は非常に単純にならなければならないようである。ここで提供されている解決策が信頼できると主張しているわけではないが、私は、このパッセージの内容を信用している。 p176 この章で説明する最後のパッセージは、このミサ曲の私の全編纂で唯一の真に広範囲にわたるmusica fictaの応用を提案するものである。まずな生のままの状態を下譜に示す。   このパッセージに対して一箇所、最優先で重要な修正すべき箇所がある(第198小節、※部分)。この部分は、実際、スクライブによる誤りと思われる。そしてここはCではなく、Eとなるべきである。7 7 (スクライブエラーではなく)近代記譜法への編纂の際に、このようなエラーが発生することも容易に想像できる。音符を間違えたり、実際に意図したよりも、1行、スペースを高くしたり低くなったりする。この時点でのテノールを示すMS 9 126のパートブックの関連セクションが、以下に示されている。(編纂上のエラーではない)  p178 このあたりのすべての声部のパート書法の精査では、この解釈で一貫している。In every other case, repetition of notes continues until the very last possible moment before harmonic considerations compel movement. 他のすべての声部では、音符の繰り返しが、和声が変化する直前まで、最後まで続いている。それゆえ、テノールが第198小節においてE以外の音に行く理由がなく、他のどのパートも、この動きを支持しない。 なぜ、このパッセージの内容をほとんど変えないように思える1つの音符にこだわるのか? この質問に対する答えは、このパッセージの私の代替的な解釈を詳細に検討することで明らかになるだろう。ただし、これを行う前に、このような代替の解釈に私の興味を最初に抱かせたきっかけについて簡単に話す必要がある。 第10章では、このパッセージの前のセクションを詳細に調べた。この議論の結果の1つは、クレドの中央部のほとんどでのBの変更を強く支持することであった。このセクションは、現在議論中のパッセージの直前の第186小節での拍子記号の変更で終わる。 第187小節のソプラノのエントリを見ると、BとFの両方を含む次のフレーズの音域は、B♭が、第186―190小節の間のこの移行部分でまだ機能していることを明確に示唆している。 ここで”移行部分”としたのは、書法の例外的な重要性のためである。ここでは、拍子の変化自体が最も重要な構造的マーカーであることが期待されるかもしれないが、第190小節での、すべての声部での休符が続く例外的なフルカデンツを考慮すると、明らかにそんなことはない。 p180 作曲家が、ここで観察できるような多様性の中間構造punctuationを採用しているのは、作品全体で3回だけである。そして、その他2つのうちの1つは、このセクションの最後で生じているので、これら2つのまれな事に含まれるものがラ・リューにとって特に重要であることは否定できないだろう。 9 9 残りの一箇所は、Gloriaの第91小節である。 第188小節でB♭となり、その後のカデンツがsubsemitone的変化となり、テノールはC♯となる。この文脈においては、第190小節のカデンツを予見させるdiscantusのFは、その経過音的性質にもかかわらず、特に耳障りになる。それはbassusと短九度を形成し、テノールとはC♯上での減四度を形成する。 その結果、第189、190小節の双方にて、FはF♯とならなければならない。それは、ピカルディ終止となる。 私はすでに、この特定のカデンツが非常に重要な構造的重要性があること、そしてこの機能を持つ作品全体の唯一の中間リズムとして示している。以下にこうした結果を示す。   p182 この時代の音楽としては、異例なほどに♯が多いが、それらは、musica fictaの領域内での可能な変更として知られているものである。 ただし、現代のスコアでのパッセージの驚くほど「前衛的」な外観を不当に気にするべきではない。 上記のように響くと、当時の歌手たちは確実に、musica fictaの領域にいることを理解し、我々が異例の”臨時記号”の豊富さと考えたことについては、ほとんど無関心であっただろう。それは、彼らが歌っていたのは、実際のピッチではなく、ヘクサコードの概念化であったためである。 これを証明するために、上記の譜をソルミゼーションしてみよう。   p184 上記にあるように、この全体の解釈への触媒は、第189,90小節でのdiscantusにおけるF♯、第191小節でのソプラノのC♯である。この観点から、mutatioが生じる可能性のある、より一般的な方法の例外の一般的なトピックについて話すときには、フランス人理論家Yssandonによるfictaのmutatioについての考察がある。 また、オクターブ、五度、四度のような大きな音程が関連すれば、reからre、miからmiへと、mutatioをすることなし10に上行しなければならない。from la to la, from sol to sol, from fa to fa.での下降でも。11 10 Yssandonは、そのような状況では実際にmutatioが起こらないという意味ではなく、むしろ、ヘキサコード配列内の自身の位置が一定のままであることを主張する。 実際には、これは単にシラブルは(たとえばmi→miの進行のように)同じであるが、実際のヘクサコードは(D上のfictaヘキサコードから始まり、A上のfictaヘキサコードに)変化する必要がある。 AlIaire はまた、これらのコメントを次のように解釈する。「あるヘクサコードから別のヘクサコードに変わる場合、シラブルや,ヘクサコードが変わった後の響きが使用されなければならないことは確かに理にかなっている。」 Allaire, Theory of Hexachords, p51.。 11 Allaire, Theory of Hexachords, p51 上記の例からわかるように、この原則はまさにここで生じなければならないことであり、第190-191小節の完全五度は、mi→miの進行として解釈され、D上のfictaヘキサコードから始まり、A上のfictaヘキサコードに進行する。 したがって、実際にC#を歌うことを特に意識するのではなく、歌手はここで直接、五度の純度を保持するためにmiを歌ったことだろう。 これは、変更がいずれにせよ「無意識」であったことを示唆するものではなく、歌手は確かに、音楽がfictaを好んでrectaの領域を離れたことを認識し、後の時点で、rectaへの復帰を必要としたことだろう。 このrecta領域への復帰が、次の決定的なカデンツで示されていることは非常に明確である。そのカデンツは特殊なもので、、すべての声部において、再び休符が来る。(m。203)12。 第200小節でのfa super laの助けによって、discantusがこのパッセージ全体で、(第191小節で確立した)A上のヘクサコードで続いていることは、明らかである。 他の声部はどうか? もし以下の要素が考慮されるのであれば、転調が絶えず続いているのは驚くべきことである。 ①.テノールは、導音カデンツの第189〜190小節でre-ut-reを変更した後、それによって作成されたA上のfictaヘキサコードiのみを必要とする。 第199小節のfa super laの助けを借りて、パッセージ全体をこのヘキサコードに残すことができる。13 13 ここでやっと、(前述した)、私が第198小節(の最後)をCとするのが誤っている理由が明らかになる。(Cのままでは)ここはC♯となるために、隣の音符のG fa super la(F#)とで非常に厄介な直接トリトーンを作成することになり、したがってここはEとなるのがもっともあり得る選択となる。 ②discantusと同様に、(第190小節にける)コントラテノールとバスの両方は、転調されたセクションの開始時に五度上昇する。これらの「不適当なmutatio」が上記のYssandonによって提案された方法で実行された場合、 「新しい調性(近代和声でのAdur)」のrecta音域内のヘキサコードへのmutatioが達成される(コントラテノールはA上の、バスはD上のヘクサコード)。14 第191小節のバス、第193小節(コントラテノール)および第197小節(コンラテノール)での続くmutatioは、関連するヘクサコードへのmutatioの教科書的例としておなじみのステータスを引き継ぐ。 したがって、ficta領域への移行は非常に簡単に達成される。 また、作曲家の意図が十分に示された、この転調されたセクション内で動作すると見られるfa super laの両方の例が、非常に快適に収容されていることも注目に値する。 ここには、ルネサンスの歌手の能力や知識しかない。。そして、私はこの転調パッセージが作成され、維持され、そこから離れる容易さを信じている。15 これらはすべて、この箇所の代替の解釈として説得力のある妥当性に貢献している。 15 全音階領域への復帰は、これらの歌手にとって簡単な問題だったであろう。彼らは一般的に使用された「名前」で特定のピッチを解釈することに非常に慣れており、容易に想像がなされたことだろう。(前述のように、歌手は、fictaの領域はできるだけ早い機会に終了する必要があることを認識していた)。 このパッセージについての私の解釈の背景にある理由を説明したので、”誤った音符である”Cがこの解釈を正当化する上でいかに決定的であるか、が明らかになったことだろう。(Cのままでは)ここはC♯となるために、隣の音符のG fa super la(F#)とで非常に厄介な直接トリトーンを作成することになり、したがってここはEとなるのがもっともあり得る選択となるのである。 実際、間違った音符としてではなくCが意図されていれば、次の音符Gへの直接的な進行は、CがC +に変更された可能性は、ここで作成されることになる減五度が厄介だったため、大幅に低かったことだろう。 厄介ではあったがしかし、不可能ではなかった。なぜなら、第198-199小節(のテノール)は、全体がA上のfictaヘクサコード内で、sol-sol-mi-fa-la-solとして解決されていたからである。fa super laを利用したヘクサコード配列内で、減五度が3番目と7 番目のステップの間に自然に含まれることを忘れてはならない。  写本におけるこのCを誤りだとする私の決定に疑義をはさむ人がいるであろうことは間違いないので、ここでこの問題を提起したい。 この決定の背後にある理由を説明したので、少なくともこの音符がが非常に理解しやすいスクライブエラーである可能性があることをお勧めしたい。私の解決策が「正しい」ものであることを示唆しているわけではないが、それは、作曲家によって特別な扱いのためにパッセージが確保されていることを示唆するかなり説得力のある証拠によって正当化されることだろう。 このパッセージの最後の解説として、Edward Lowinskyによる、このような変更されたパッセージの「基準」を述べておくことは興味深いだろう。 Lowinskyは、この時代の音楽に関する問題で最も重要な20世紀の学者の一人であった。しかし、彼の結論と方法は、彼の研究が産んだ学者の世代によってかなり普遍的に拒否された。それにもかかわらず、ここで検討したばかりのパッセージに以下を適用すると、それらが表す価値判断に満ちた美学にもかかわらず、それらがどのように適用されるかは非常に印象的である。 ①転調は、流麗で論理的で完全でなければならない ②転調は、全音的解釈に優先されなければならない。 ③転調は、テキストにおける重要な感情的あるいは宗教的概念と一致しなければならない17 17 ラ・リューのテキスト設定へのアプローチを探求することはこの論文の目的ではないが、我々が現在扱っているミサ・テキストの特定のセクションは、彼にとって特に重要であったと思われる。 この理由は、この段階では不明である。 観察可能なのは、彼の29の帰属されたミサ曲である(明白な理由でここでレクイエムを除外した)。14の作品は、テキストの特定のセクションを繰り返し音符の動機を頻繁に使用して提示する。多くの場合、非常に多くのホモフォニックテクスチャと組み合わされる。 ④転調は、テキストの特定のセクションよりも長く続くことはできない。 ⑤テキストの変化の点では、音楽を何らかの離れた調性に残さないカデンツに到達する必要があるが、それは全音階の主流に戻る。it must arrive at a cadence that does not leave the music in some remote key, but that leads it back to the diatonic mainstream. ⑥半音階から全音階領域に摩擦なく移行していくためには、前の調性とあとのそれとの間にニュートラルな領域を確立するために、カデンツは空白五度あるいは八度からなることが好まれる。 繰り返すが、これらの手順のすべてまたはほとんどの偶然の一致はほとんどありえない。 この可能性は懐疑を免れた。 |